2012

2012 – Mein Jahr in Büchern

Damit er

[Albert Schweitzer]nicht einschläft beim Lesen, hat er sich angewöhnt, einen Eimer mit kaltem Wasser unter seinen Schreibtisch zu stellen. Wenn er den Ausführungen in den Büchern nicht mehr wirklich folgen kann, zieht er seine Socken aus, stellt seine Füße ins kalte Wasser und liest dann weiter. (Florian Illies. 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. 5. Aufl. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012. 72.)

Neben vielen angelesenen, überflogenen oder gar nur durchblätterten Büchern und einer (Zu-)Vielzahl wissenschaftlicher Aufsätze, bunter Fachartikel und dissertationsrelevanter Sekundärquellen konnte ich in diesem Jahr die Lektüre folgender Bücher genießen:

JANUAR

Bernd Mattheus. Cioran. Portrait eines radikalen Skeptikers. Berlin: Matthes & Seitz, 2007.

FEBRUAR

Werner Stegmaier. Friedrich Nietzsche zur Einführung. Hamburg: Junius, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16547)

MÄRZ

Achim Thomas Hack. Abul Abaz. Zur Biographie eines Elefanten. Badenweiler: Bachmann, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16636)

Peter Sloterdijk. Streß und Freiheit. Berlin: Suhrkamp, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16709)

Patrice Bollon. Cioran, der Ketzer. Ein biographischer Essay. Übers. Ferdinand Leopold. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006.

APRIL

Leo Tolstoi. Auferstehung. Übers. Wadim Tronin und Ilse Frapan. Durchgesehen von Hans-Ulrich Göhler. München: Winkler, 1958.

MAI

David Foster Wallace. Das hier ist Wasser. Anstiftung zum Denken. Übers. Ulrich Blumenbach. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2012. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16878)

JUNI

George Steiner. Warum Denken traurig macht. Zehn (mögliche) Gründe. Übers. Nicolaus Bornhorn. Mit einem Nachwort von Durs Grünbein. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008.

David Foster Wallace. Am Beispiel des Hummers. Übers. Marcus Ingendaay. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2010.

Gunnar Decker. Hermann Hesse. Der Wanderer und sein Schatten. München: Hanser, 2012.

JULI

Fritz Senn. Noch mehr über Joyce. Streiflichter. Frankfurt a. M.: Schöffing, 2012.

AUGUST

Hans Mayer. Außenseiter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Berlin: Suhrkamp, 2012. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17092)

SEPTEMBER

Terry Eagleton. Einführung in die Literaturtheorie. Übers. Elfi Bettinger und Elke Hentschel. 4. erweiterte und aktualisierte Aufl. Stuttgart und Weimar: Metzler, 1997.

Roland Reuß. Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt a. M.: Stroemfeld, 2012.

OKTOBER

John Jeremiah Sullivan. Pulphead. Vom Ende Amerikas. Übers. Thomas Pletzinger und Kirsten Riesselmann. Berlin: Suhrkamp, 2012.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. (Eigene Rezension unter: https://denkkerker.com/2012/10/25/single-fantasy-oder-der-rest/)

Michael Maar. Lolita und der deutsche Leutnant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005.

NOVEMBER

Stephen Greenblatt. Die Wende. Wie die Renaissance begann. Übers. Klaus Binder. 4. Aufl. München: Siedler, 2012.

Reiner Stach. Ist das Kafka? 99 Fundstücke. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012.

Hans Blumenberg. Quellen, Ströme, Eisberge. Hg. Ulrich von Bülow und Dorit Krusche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

Christian Niemeyer. Friedrich Nietzsche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

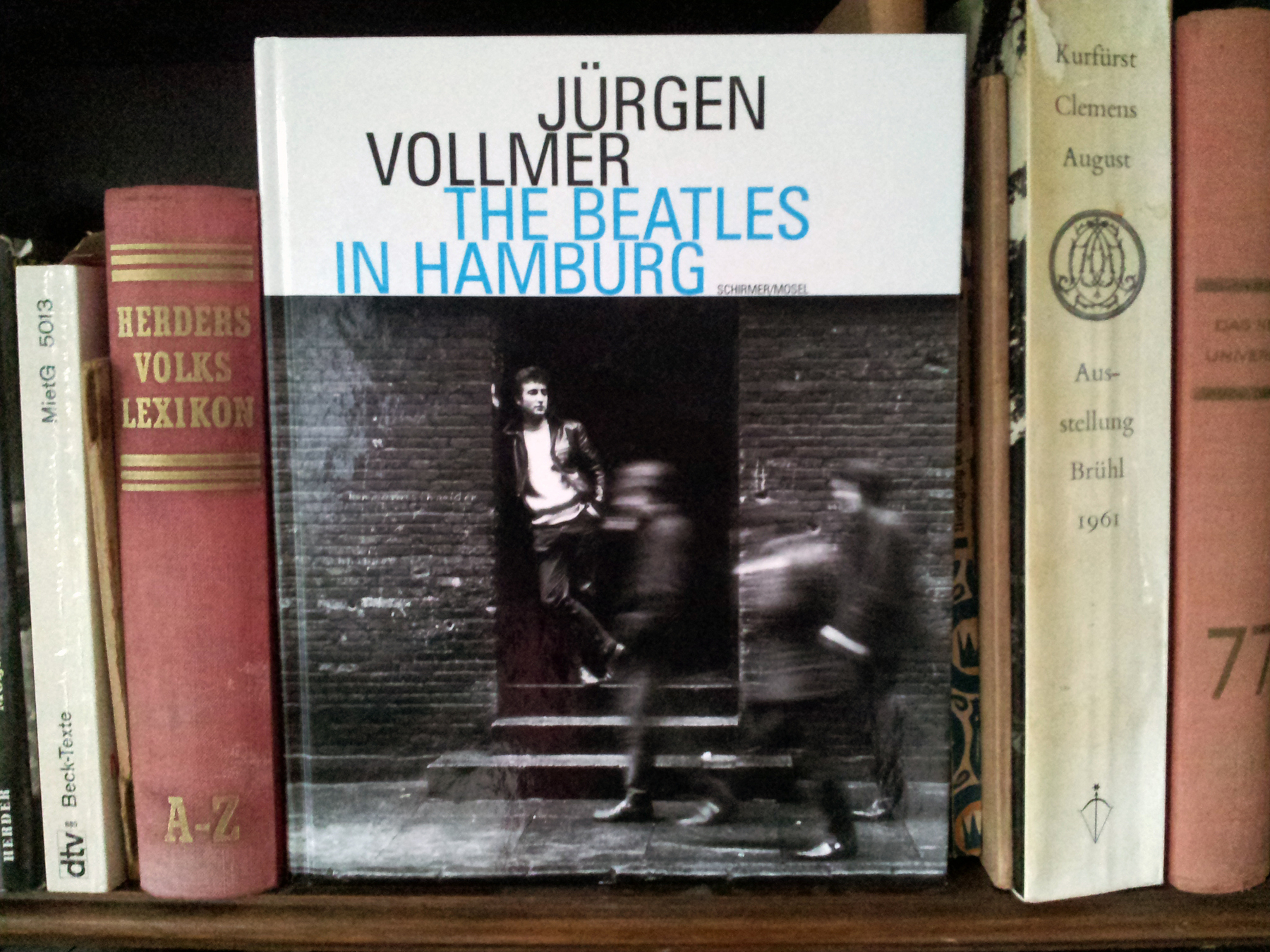

Jürgen Vollmer. The Beatles in Hamburg. München: Schirmer/Mosel, 2004.

DEZEMBER

Joachim Kaiser. Sprechen wir über Musik. Eine kleine Klassik-Kunde. In Zusammenarbeit mit Henriette Kaiser. München: Siedler, 2012.

Sherwood Anderson. Winesburg, Ohio. Eine Reihe Erzählungen vom Kleinstadtleben in Ohio. Hg., neu übersetzt und mit einem Essay von Mirko Bonné. Frankfurt a. M.: Schöffling & Co., 2012.

Henning Ritter. Verehrte Denker. Porträts nach Begegnungen. Springe: zu Klampen, 2012.

Andreas Maier. Wäldchestag. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Empfohlene Variante

Soeben wurde ich in meiner vor einigen Jahren vollzogenen Rückkehr zur sogenannten ›alten Rechtschreibung‹ bestärkt. In Sherwood Andersons Erzählungsreigen Winesburg, Ohio (Frankfurt a. M.: Schöffling & Co., 2012) las ich folgenden Satz:

Vor dem Käfig stehen bleibende Kinder sind fasziniert, Männer wenden sich angewidert ab, und Frauen verweilen kurz und versuchen sich vielleicht zu entsinnen, welcher ihrer männlichen Bekannten wohl eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Viech hat. (125)

Der Übersetzer, Mirko Bonné, hätte sich besser nach der empfohlenen Variante »stehenbleiben« (also der alten Rechtschreibung dieses Verbs!) richten sollen, denn dadurch wäre ein Stocken und Zögern und Nachdenken beim Lesen verhindert worden: Da sind also bleibende Kinder, die vor dem Käfig stehen und fasziniert sind? Nein, da stehen bleibende Kinder! Nein, die Kinder sind vor dem Käfig ›stehengeblieben‹ und sind fasziniert! Mich fasziniert diese Getrenntschreibung garnicht, Pardon: gar nicht.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Jahresgabe

Die diesjährige Jahresgabe der Internationalen Thomas Bernhard Gesellschaft zeigt ein Tetraptychon: Vier Briefe aus der etwa 40 Dokumente umfassenden Korrespondenz zwischen Thomas Bernhard und Gerhard Fritsch (1924-1969, Selbstmord). Es handelt sich um eine Postkarte aus Lovran an Fritsch vom 30. März 1956, um einen Brief an Fritsch vom 13. Dezember 1967, um einen Brief an Bernhard vom 13. Februar 1968 sowie um eine kurze Nachricht an Bernhard vom 20. März 1968. (Das Foto wurde aufgrund Urheberrechten unscharf markiert.)

Briefwechsel Bernhard-Fritsch

Briefwechsel Bernhard-Fritsch

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Tom, get your plane right on time«

Paul Simon schrieb »The Only Living Boy in New York« in den Jahren 1968/69. Mit »Tom« spricht er Art Garfunkel an, der zu dieser Zeit nach Mexiko flog, um für den Mike-Nichols-Film Catch-22 vor der Kamera zu stehen; Simon fühlte sich in New York zurückgelassen. Bevor das Duo als Simon & Garfunkel weltberühmt wurde, nannte es sich – noch zu Highschool-Zeiten um 1957 herum – Tom & Jerry. Das Video zeigt Paul Simon kurz vor seinem 70. Geburtstag beim iTunes Festival 2011 im Roundhouse in Camden Town, London.

Paul Simon - The Only Living Boy in New York - Live at iTunes Festival »Hey, I’ve got nothing to do today but smile!«

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Dialekte

Kann man sich Johann Sebastian Bach mit obersächsischem Dialekt vorstellen? Oder Goethe, der – wie ich kürzlich im ersten Band der großen Biographie Nicholas Boyles las – das robuste Frankfurterisch sprach? Boyle schreibt:

[I]m Faust reimte er[Goethe]noch 1829 ›Tage‹ auf ›Sprache‹, so wie er 1774/75 ›genug‹ auf ›Besuch‹ gereimt hatte, und der Vers ›Das wäre mir die rechte Höhe‹, 1831 entstanden, ist waschechtes Frankfurterisch (60).

Der Dialekt ist nicht mit dem Akzent gleichzusetzen. Ein sehr schönes Beispiel gibt der junge Arnold Schwarzenegger, der sich mit starkem steirischem Akzent durch den Anfang 1970 erschienenen Fantasy-Film Hercules in New York dilettiert. Köstlich!

Hercules in New York - Arnold talks!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Die Kunst der Irritation

Wenn sich Bekanntes plötzlich verändert, wenn sich Statisches plötzlich bewegt, wenn Alben-Cover mehr zeigen als verdecken, wenn sie lebendig werden, einen eigenen Rhythmus bekommen, dann erst haben wir das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit überwunden. Willkommen im Zeitalter des Defizitats. Flamboyant!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

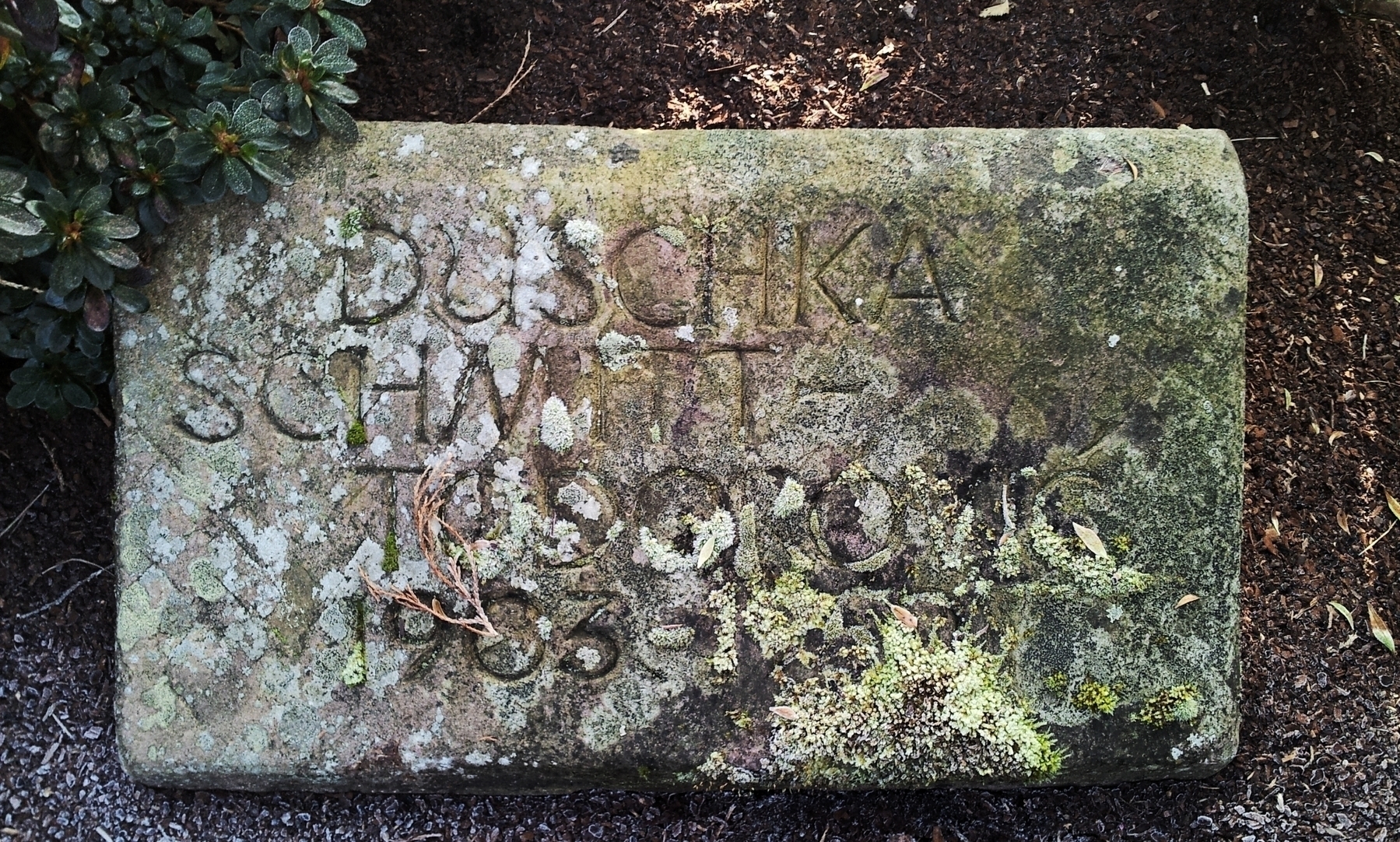

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

Der Friedhof zu Eiringhausen

Der Friedhof zu Eiringhausen

Schmitts Grabstelle

Schmitts Grabstelle

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Gedenkstein der Schmitt-Tochter Anima

Gedenkstein der Schmitt-Tochter Anima

Gedenkstein von Schmitts zweiter Frau Duschka

Gedenkstein von Schmitts zweiter Frau Duschka

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf _Google+_]

Kollidierende Weißheiten. Gedankenströme zu Lewitscharoff und Blumenberg

Es ist ein warmer Sonntag im Jahr 1982. »Gegen 15 Uhr zog sich Isa weiß an.« So beginnt das kryptisch betitelte Kapitel »Nr. 255431800« von Sibylle Lewitscharoffs im September 2011 erschienenem Roman Blumenberg. Kryptisch ist es allerdings nur für die nächsten 30 Seiten, nach denen der Leser aufgeklärt wird: es handelt sich um Isas Personalausweisnummer. Isa ist Elisabeth Kurz aus Heilbronn, derzeit Studentin in Münster. Doch warum wird sie zur blassen Zahlenreihe entindividualisiert? Der Grund ist schockierend, hängt allerdings mit Farben, Wasser und nicht zuletzt auch mit Metaphern zusammen.

»Alles so weiß« heißt es zu Beginn jenes ominös betitelten Kapitels. In der Tat wird der Leser mit einer absolut weißen Isa konfrontiert: Kleid, Strümpfe, Perlenkette, selbst ihre Haut. Da paßt es ins farbsymbolische Muster, daß sie am Vorabend »[v]ierundzwanzig weiße Lilien, gehüllt in weißes Seidenpapier« am Grünen Weg 30 in Altenberge, dem Wohnort des von ihr vergötterten Philosophen, abgelegt hatte. Das ist weder Eis- noch Blumenberg, zumal das unrein-reine Arrangement seinen Adressaten nie erreicht: es wird gestohlen und läßt die Beteiligten im Dunkeln zurück.

Ist es unerhörte Liebe zu einem unerreichten Mann, die Isa »in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo«, stadtauswärts radeln läßt, bis sie auf einer Brücke anhält und sich »engelgleich« in die Tiefe auf die Autobahn stürzt? Ein Schock für den Leser! Doch es kommt, wie es kommen muß – nämlich noch schlimmer: »Der Lastwagen der Firma Zapf war mit mehreren Rädern darüber gerollt, hatte Teile mitgeschleppt, bis er hinter der Brücke zum Stehen gekommen war.« Hier kollidiert also ein LKW mit einem wahrscheinlich schon toten menschlichen Körper, einem weißen, gefallenen Engel, einem Eisberg inmitten des Verkehrsflusses, inmitten kraftvoller Blechlawinen, auseinandergerissen und verstreut in trommelndem Regen.

Ja, der Regen! Daß es an diesem fatalen Sonntag in Lewitscharoffs Münster in Strömen gießt – worauf gleich viermal hingewiesen wird –, daß Isas Kreppkleid ein fließendes ist, daß sie vom Fahrradfahren ins Schwitzen gerät, ja, daß auch Bruce Springsteens »The River«, das »schon zum zweiundzwanzigsten Mal« ertönt (spielt es auf den 22. Mai aus Blumenbergs Textfundstelle an?), zur wässrigen Atmosphäre beiträgt, strapaziert die Hydro-Metaphorik schon gewaltig. »We’d go down to the river / And into the river we’d dive / Oh down to the river we’d ride«.

Acht Monate nach diesem literarischen Selbstmord kommt im Mai 2012 ein Buch über Metaphern aus dem Blumenbergschen Nachlaß heraus: Quellen, Ströme, Eisberge. Bereits der Titel ruft den Autobahnsprung, den Regen, das weiße Blumen(berg)mädchen aus Lewitscharoffs Roman hervor, dem übrigens eine nicht unwichtige Widmung vorangestellt ist: »Für Bettina Blumenberg«, die Tochter des distanzierten Nachtarbeiters. Doch um Metaphern geht es mir nicht. Mir fiel einzig eine eher marginale Zeitungsmeldung auf, die Hans Blumenberg in besagtem Nachlaßband auf Seite 228 anführt. Dort steht:

»In Münster wird eine Studentin am 22. Mai 1980 von einem Bus auf der Busspur angefahren; der Fahrer benimmt sich dabei schlecht, und es gibt Empörung.« Man erfährt zwar nichts über die Kleidung der Verunglückten oder über das Wetter, geschweige denn über die Klamottenfarbe, doch die ›Weißheit‹ wird schon bald indirekt nachgeliefert: »Ein Leserbrief«, so Blumenberg, »möchte dieser [der Empörung] endlich Luft machen und aus dem Alltag die mißliche Behandlung anderer Verkehrsteilnehmer durch Busfahrer an die Öffentlichkeit bringen. Der Einsender schreibt: Hier scheint sich langsam die Spitze eines Eisberges zu zeigen, der schon lange in Münster besteht. (Westfälische Nachrichten, 30. Mai 1980).« Blumenberg kommentiert diesen verunglückten Metapherngebrauch mit den Worten: »Ja, wenn dieser Eisberg schon lange in Münster besteht: Wo ist dann seine Spitze geblieben? Und wie ist es möglich, daß sie sich erst langsam zeigen kann, was eben Spitzen von Eisbergen unmöglich können.«

Isa ist so ein Eisberg. Man hätte es kommen sehen müssen. Das sagt sich so leicht. Hätte es Edward John Smith, der Kapitän der Titanic, nicht auch kommen sehen müssen? Im nachhinein ist man immer schlauer, zumal es Kollisionen gibt, die einen wachrütteln und sensibilisieren. Hier kollidieren gleich mehrere Dinge: Metaphern, Studentinnen, Isa ganz in Unschuldsweiß, der versteckte weiße Eisberg im Regen, auf dem Asphalt (vielleicht von Bus und LKW kaschiert), dessen Bedrohung in den unsichtbaren sieben Achteln liegt.

Wir halten fest: In Münster gibt es Eisberge, die sich langsam zeigen, Eisberge, mit denen man kollidieren kann, und Eisberge, deren philosophisches Werk zu Lebzeiten nur die Spitze dargestellt hat.

Freiheit(en)

Sollte es also eine Freiheit geben, muß sie immer irgendwann an einem unbekannten Ursprung der intentionalen Einheit liegen: die Welt, die ich gewählt habe aus der Unendlichkeit möglicher Welten und durch deren Wahl ich das Selbst bin, das ich bin, ist die einzige Form der Freiheit, von der zu reden sinnvoll ist. (Hans Blumenberg. Quellen, Ströme, Eisberge. Hg. Ulrich von Bülow und Dorit Krusche. Berlin: Suhrkamp, 2012. 188.)

Ich frage mich, wie Entscheidungen, die auf Zwang basieren, in dieses Freiheitsbild passen, denn auch diese stellen eine Auswahl potentieller Welten dar, prägen das Selbst. Leider brechen Blumenbergs Ausführen an dieser Stelle ab. Ende des Nachdenkens oder nur vorübergehendes Pausieren? Es folgen Notizen zu »Husserl. Grundmetaphern des ›Selbstanzeige‹: Wolke / Boden / Quellen / Strom«. Er wäre mit diesem publizierten Stückwerk nicht einverstanden gewesen. Die Herausgeber nahmen sich die Freiheit, zu wählen.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»What will I think of me the day that I die?«

Passend zur Wahl der Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin, die Spiegel Online als »dritte große Zäsur in der Geschichte der Grünen« bezeichnet, erinnere ich an einen Song, den man als stille Mahnung an die Grundwerte der Grünen hören kann.

Als ich »Saltwater« erstmals vor etwa 20 Jahren auf MTV gehört und gesehen habe, wußte ich nichts, nichts von Julian Lennon, nichts von seinem Vater oder den Beatles, nichts von dem, was in dem Song thematisiert wird (was auch an meinen zur damaligen Zeit noch als rudimentär zu bezeichnenden Englischkenntnissen lag). Aber mir gefiel die Melodie und das Video faszinierte mich mit seinen visual effects (noch kannte ich den Yosemite Park nicht).

Was mich heute, 2012, verblüfft (oder schockiert), ist die Tatsache, daß sich nichts oder nur wenig an der Situation geändert hat. Noch immer leben wir auf einem kleinen, einem unbedeutenden Felsen, der um eine goldene Sonne kreist (woran sich selbstredend auch in den nächsten 20 Jahren nicht viel ändern dürfte), noch immer erforschen wir unbekannte Winkel unseres Planeten (menschliche Neugier), citius, altius, fortius (der olympische Gedanke, der Sportsphäre enthoben), und noch immer schenken wir den warnenden Stimmen in diesem grenzen- und rücksichtslosen »Streben nach Glück« (was heutzutage – ein pervertierter Epikureismus! – mit dem Streben nach Ruhm, Macht und Geld gleichzusetzen ist) kein Gehör.

Julian Lennon - Saltwater (1991, Official Music Video) »Saltwater«, das im August 1991 auf dem Album Help Yourself erschienen ist, ist Julian Lennons »Imagine«.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Zeremoniell

Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch. (Zarathustra’s Vorrede 5)

Friedrich und Elisabeth

Friedrich und Elisabeth

Das Foto stammt aus der berührenden Serie Der kranke Nietzsche, die Hans Olde zwischen Juni und August 1899 angelegt hat. Es zeigt den teilweise gelähmten, seiner Sprache und seines Geistes beraubten Nietzsche mit seiner Schwester Elisabeth in der »Villa Silberblick« in Weimar gut ein Jahr vor seinem Tod.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Frappierende Koinzidenz

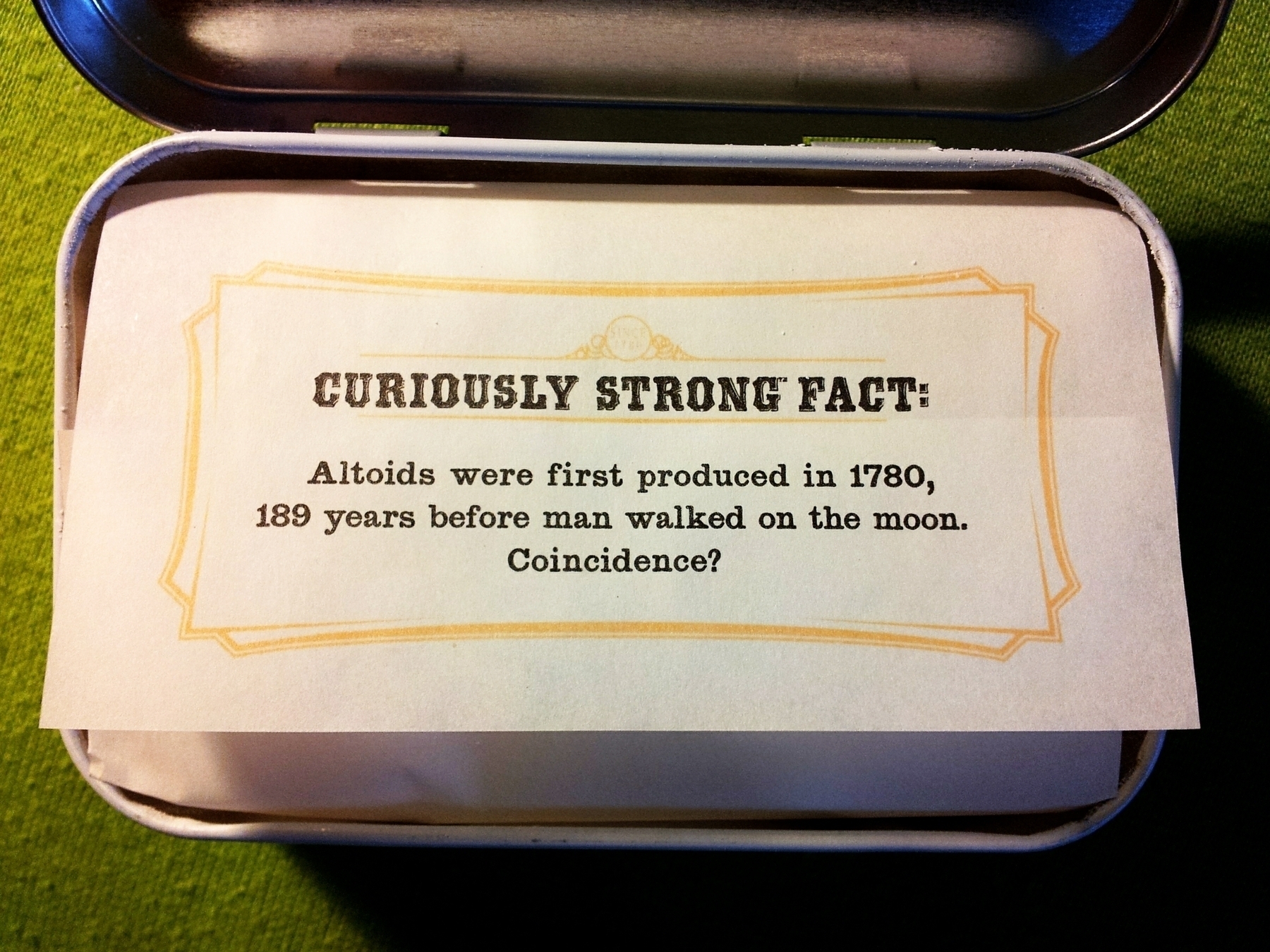

Beim Öffnen einer neuen Altoids-Dose verblüffte mich der Grad der Zufälligkeit des sogenannten curiously strong fact. Wie sehr doch Pfefferminz und Mondlandung zusammengehören.

ALTOIDS

ALTOIDS

CURIOUSLY STRONG FACT

CURIOUSLY STRONG FACT

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ein Vehikel zum Filmen

Nach Kirby Dicks und Amy Ziering Kofmans faszinierendem Portrait Derrida (2002) scheint der 1958 in Ägypten geborenen und in Theaterwissenschaft promovierten Safaa Fathy mit Derrida, anderswo (eine Dokumentation, die schon 1999 gedreht wurde, doch erst im März 2012 auf DVD erschienen ist) eine neue Meditationsreise in das Leben und Denken des französischen Philosophen gelungen zu sein. Cord Riechelmann erwähnt in seiner Filmkritik den »äußerst sparsame[n] Einsatz von Musik«, was eher auf eine traditionelle Dokumentation schließen läßt. Jedenfalls wurde Ryūichi Sakamotos Kunst diesmal nicht benötigt.

Cord Riechelmann. »Die Gewalt der Geduld.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3. Nov. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/auf-dvd-derrida-anderswo-die-gewalt-der-geduld-11941008.html.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Physiognomien

John Jeremiah Sullivan, der gerade im Kulturzeit-Studio auf 3sat von Tina Mendelsohn interviewt wird, hat einen auffallend kleinen Mund, so wie Nietzsche und Glenn Gould auffallend kleine Ohren hatten. (Für einen Amerikaner ist er jedenfalls sehr schmallippig… und leise, um mal ein paar Stereotype zu gebrauchen.)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Single Fantasy oder: Der Rest ist Anekdote. Gedanken zu The John Lennon Letters

Ich glaube, in einer Star Trek-Episode (und zwar in einer der Next Generation) habe ich mal gehört, daß man den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft, also deren Zivilisiertheit, daran ablesen könne, wie diese Gesellschaft mit ihren Toten umgehe. Vielleicht ist dies eine allgemeine soziologische Phrase, vielleicht geht sie auf Dostojewski oder Max Weber zurück, vielleicht ist auch Captain Picard mit seiner staatsmännischen Universalsicht ihr Urheber – ich weiß es nicht. Jedenfalls reicht eine solch aphoristische Definition kaum aus, wenn man sich die hypertrophen Totenkulte vor Augen führt, die in nahezu jeder Kultur beobachtet werden können: Sind Anhänger von Religionen mit an Wahnsinn grenzenden Heiligenverehrungen und obskuren Reliquien ›zivilisierter‹ als arme Atheisten, die ihre nächsten Verwandten nicht bestatten können, wollen oder gar dürfen?

Prominente sind die Heiligen der profanen Gesellschaft. Gerade verstorbene Musiker, aber auch vorzeitig und auf unnatürliche Weise ums Leben gekommene Filmstars sind vielfach auch Jahre nach ihrem Tod lebendiger, präsenter und vor allem lukrativer denn je. Die Vermarktung verstorbener Berühmtheiten ist in den letzten Jahrzehnten zu einem perversen Kult metastasiert. Jedes noch so kleine, gewöhnliche und unbedeutende Objekt aus dem mittelbaren Dunstkreis des Stars erzielt bei Auktionen Millionenbeträge. »Wow, gebrauchte Unterhosen, die Elvis 1977 bei einer Show getragen hat?! Da biete ich mit!« Fansein bedeutet zu einem gewissen Grad, gläubig zu sein, was wiederum bedeutet, vernünftige Entscheidungen auszublenden und vollständig im Begehren auf- und oftmals auch unterzugehen. Vor diesem Hintergrund würde ich mich als einen ›agnostischen Fan‹ bezeichnen, dem die Kunst, die Musik, das geschriebene Wort wichtiger ist, als die Instrumente des Künstlers – oder deren Unterhosen (was nicht heißt, daß ich es nicht auch übertreiben könnte; ein Blick ins Bücherregal bestätigt diese Leidenschaft nur zu gut).

An John Lennons 72. Geburtstag sendete das Fernsehmagazin Kulturzeit auf 3sat einen Bericht zu den John Lennon Letters, einem Briefkonvolut, das Hunter Davies, der 1968 die erste (und bisher einzige!) autorisierte Beatles-Biographie geschrieben hatte, zusammengestellt hat. Das Buch, dessen deutsche Übersetzung ebenfalls am 9. Oktober in die Läden kam und mit fast atlasähnlichen Maßen aufwartet, faszinierte mich auf Anhieb. Vielleicht lag es an dem bunten, geheimnisseaufdeckenden Kulturzeit-Beitrag oder schlichtweg an der Tatsache, daß mir Davies’ Beatles-Biographie Mitte der 1990er Jahre einen sehr plastischen Einstieg in die Droge der Sixties und das Leben der größten Band aller Zeiten verschafft hatte – kurzum: Ich wollte dieses Buch rezensieren!

Die Enttäuschung darüber, daß die Letters schon an einen anderen Rezensenten vergeben waren, hielt nur kurz. Ich bestellte gleich am nächsten Morgen die englische Originalausgabe (die im Gegensatz zur deutschen um fast die Hälfte günstiger ist!), die mir ein wenig kleiner und vom Cover her minimalistischer vorkam. Zudem besitzt das bei Weidenfeld & Nicolson in London erschienene Original keinen Untertitel; wer sich den bei Piper ausgedacht hat und ob Erinnerungen in Briefen vielleicht verkaufsfördernd ist, kann ich nicht beurteilen. Ein solches Vor- oder Vergehen kennt man ja von Filmen en masse! Warum etwa aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, einem Vers aus Alexander Popes »Eloisa to Abelard«, im Deutschen ein plattes Vergiss mein nicht! wird, kann mir keiner schlüssig erklären.

Bevor ich mich den Letters widme, möchte ich ein paar Anmerkungen über das Buch im allgemeinen machen, und damit meine ich das gedruckte. Denn nur ein gedrucktes, gebundenes Buch kann man haptisch und olfaktorisch wahrnehmen. The John Lennon Letters weisen unter ihrem schlichten weißen Schutzumschlag eine beige Leinenstruktur auf, ein Parkett-Relief, über das man minutenlang mit der Hand fahren kann wie über die Holzmaserung alter Tische. Wenn man das Buch aufschlägt und hineinschnuppert, überkommt es einen madeleinengleich; man sieht andere Bücher vor sich, die ähnlich rochen, man hört die dicken Seiten, die ein dumpfes Geräusch beim Umblättern erzeugen. (Ich wollte mich mal bei Wetten, dass…? bewerben und Verlage allein anhand ihres Geruchs identifizieren. Nach mehreren mißglückten Versuchen, nahm ich von diesem Vorhaben Abstand.) Ein Buch kommuniziert mit seinem Leser auf verschiedenen Ebenen und der Leser liest es nicht allein mit seinen Augen. Nein, das E-Book mag seine Vorteile haben, aber es hat keine auratischen Dimensionen. (Und erst das Wiedererinnern! Haben Sie schon einmal versucht, ohne die Hilfe der Suchfunktion in einem digitalen, sterilen Text eine Stelle wiederzufinden? Passagen, die uns beim Lesen eines gedruckten Buches besonders im Gedächtnis bleiben, kann man zumeist lokalisieren: »Das war so im unteren Drittel auf einer linken Seite.« Das klassische Buch gibt Orientierung. Der Hypertext wirft seine Leser unvorbereitet in ein Text-Labyrinth.)

Doch nun zu den Letters! Das Inhaltsverzeichnis mutet merkwürdig an: Hunter Davies sortiert die Lennon Letters in 23 thematische Teile (die mit ein paar Ausnahmen zugleich auch chronologisch aufgeführt sind) von den »Early Years, 1951-58« bis hin zu »Double Fantasy«, Lennons 1980 produziertes letztes Album, das nach einer Freesien-Art benannt ist, die dem Musiker in den »Bermuda Botanical Gardens« aufgefallenen war. Nach dem kurzen Vorwort Yoko Onos, das die haikuhafte Kürze und Qualität der oftmals nur mit einem Wort und einer lustigen Zeichnung versehenen Autographen Lennons hervorhebt, folgt eine Einführung Hunter Davies’. Hier erfährt der Leser gleich Essentielles: »So I [H. Davies] had to track down as many letters, postcards, notes and lists and scraps as I could find. And yes, I have rather expanded the definition of the word ›letter‹.« Daß der Titel somit ein wenig irreführend ist, sieht man schon nach den ersten Seiten; vielleicht könnte man »Letters« etwas holprig mit »adressierte Schriftstücke« übersetzen – was Piper vermieden hat.

Davies, der gut zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat, geht dann kurz auf einige Schicksale der hier veröffentlichten Schriftstücke ein, eigentlich auf die Schicksale ihrer Besitzer – oder besser: ihrer ehemaligen Besitzer. Es kam, so liest man, nicht selten vor, daß gerade gewöhnliche Fans, die eine kurze Nachricht oder eine Zeichnung mit Autogramm erhalten hatten, diese aufgrund akuten Geldmangels Jahrzehnte später veräußern mußten, häufig unter Wert. Daß Lennon gerade zu Beatles-Zeiten zig tausende Briefe wöchentlich bekam, von denen nur die wenigsten geöffnet geschweige denn auch gelesen und beantwortet wurden oder besser gesagt: werden konnten, macht solche Schriftstücke umso wertvoller, unabhängig von ihrer jeweiligen künstlerischen, literarischen oder inhaltlichen Qualität. Auf dem Markt der Hardcore-Fans und Sammler wird alles zur Reliquie.

Ich erinnere mich noch an meinen Erdkunde-Unterricht, es muß kurz vor der Oberstufe gewesen sein. Im Themengebiet »Tropen und Subtropen« lernten wir den Begriff shifting cultivation kennen. Jeder, der diesen einfach mit »Wanderfeldbau« oder »Brandrodungsfeldbau« übersetzte, wurde vom Lehrer getadelt: »Nein! Nein! BRANDRODUNGSWANDERFELDBAU!« Man sieht: es ist bis heute hängen geblieben. Eigenartigerweise mußte ich an shifting cultivation denken, als ich die Letters las. Die Beatles saßen – wie Lennon es selbst einmal treffend formuliert hatte – im Auge des Hurrikans und tosten über Länder hinweg. Einige Musiker haben sich noch Jahrzehnte später beschwert, daß die Beatles nichts mehr für andere übriggelassen hätten; alles hätten sie vorweggenommen, alles hätten sie (neu-)erfunden, alles hätten sie abgegrast, gerodet, verschlungen. Diese Ansicht ist natürlich übertrieben, doch der Brandrodungswanderfeldbau Liverpoolscher Provenienz hat die Welt verändert und aus seiner fruchtbaren Asche entsteht nicht nur immer wieder neue Musik; auch Spurenelemente des Originals tauchen als kleine Zeitkapseln auf, sei es in Form von Bootlegs (die dann auch, wie im Fall von Let It Be…Naked oder der vier CDs umfassenden Lennon Anthology, zu offiziellen Veröffentlichungen werden können), sei es in Form von Lebensbeschreibungen (Philip Normans Lennon-Biographie sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen), sei es in Form von Ringo Starrs Postcards from the Boys oder eben den Letters, wie sie Hunter Davies nun vorlegt.

Davies, 1936 im schottischen Johnstone, Renfrewshire, geboren, veröffentlicht insgesamt 285 ›Reliquien‹ als Zeugen der shifting cultivation, 285 jeweils kurz kommentierte, transkribierte Sammlerstücke. Wie groß dabei die Masse der Autographen ist, die Davies nicht publiziert hat, bleibt ungewiß. Es muß jedenfalls eine ungeheure Menge sein, denn Lennon, so Davies, »always saw a blank piece of paper, however small, as a challenge.« Herausgefordert ist auch der Leser. Manchmal kann selbst Davies Lennons Handschrift nicht entziffern; er fügt dann ein »[?]« ein. Bei einer Notiz, Letter 115, erscheint dies merkwürdig, steht auf ihr doch in Großbuchstaben »PRIMAL SCREAM«. Die drei darunter geschriebenen Worte kann Davies nur mit einem Fragezeichen wiedergeben, wo ich deutlich zwei von ihnen entziffern kann: »ARTHUR JANOV RU[?]«, eben der Arthur Janov, bei dem sich Lennon und seine Frau Yoko Ono 1970 in Urschrei-Therapie begaben. Davies hat nach seiner kurzen einleitenden Lennon-Biographie, die in Hamburg 1961 endet und die sich wie das Script von Nowhere Boy liest, eine editorische Vorbemerkung eingefügt. Sie schließt mit den Worten: »If you have any corrections, or can add any further information about any of the letters or recipients, or, more importantly, if you have a Lennon letter or copy which is not in the book, please email me at Johnlennonletters@hotmail.co.uk[.] Many thanks.« Dieses Angebot werde ich nutzen, obgleich ich weiß, daß Mr Davies sicherlich von aller Welt mit E-Mails überschüttet wird und ich darüber hinaus bestimmt nicht der erste oder einzige sein werde, der ein paar der Lennonschen Glyphen identifiziert zu haben glaubt. Doch der Gedanke, mit jemandem kommunizieren zu können, der in direktem Kontakt zu den Beatles und ihrem Umfeld stand, ist ein durchaus verlockender. Wäre ich kein ›agnostischer Fan‹, ich würde ihn um ein Statement samt Autogramm bitten! (Mit einer Antwort rechne ich nicht.)

Nun, die Handschrift – eine absolute Katastrophe, ähnlich Lennons häufig mit »excuse typing« versehenen Schreibmaschinenversuchen! Es gibt Schriftstücke, auf denen das Gekritzel durchaus lesbar ist. Doch der Großteil wirkt, als wolle der Verfasser seine Nachrichten mit einem Geheimcode verschlüsseln, was für die Jahre 1972-76 gar nicht so dumm gewesen wäre, wurde Lennon doch nach seiner Übersiedlung nach New York City tagtäglich vom FBI überwacht und abgehört! Für Nixon war der Ex-Beatle eine persona non grata, jemand, der mit revolutionären, linken Gedanken das Volk vergiftet. Einen erschreckenden Einblick in dieses paranoide Verhalten gibt Jon Wieners 1999 erschienene Pionierstudie Gimme Some Truth. The John Lennon FBI Files. Weiterführende Informationen bietet die Seite The John Lennon FBI files an. – Ist eigentlich schon jemand auf die Idee gekommen, daraus ein Theaterstück oder ein Musical zu machen? Es müßte als eine Mischung aus Kafka, Beckett und natürlich Lennon konzipiert werden, ein puristisches Stück mit, sagen wir mal, drei oder vier Personen und einem Papagei (denn dessen Äußerungen hat das FBI nachweislich auch protokolliert!).

Das Absurde liegt auch den Lennon Letters zugrunde, obschon sie ab 1968 ausführlicher und in gewisser Weise gehaltvoller, ab 1971 dann ernsthafter und politischer wurden. Die meisten von ihnen, gerade diejenigen an den ehemaligen Pressesprecher der Beatles, Derek Taylor, denen Hunter Davies ein eigenes Kapitel gewidmet hat, lesen sich allerdings, wie aus Finnegans Wake herausgerissen. Selbst mich stellten die Wortspiele und Wortverstümmelungen auf eine harte Geduldsprobe. Hier hätten ein paar Beispiele gereicht (zumal man solche kreativen Albereien ja bestens in Lennons Buchveröffentlichungen In His Own Write und A Spaniard in the Works nachlesen und genießen kann), was ebenso für die meines Erachtens völlig unwichtigen Notizen an Lennons Angestellte im Dakota Building gilt, die sich über gut zwanzig Seiten erstrecken: »[…] SESAME OIL / TOMATOES / BERRIES / YOGHURT […]« (Letter 255). Das mag für Anthropologen oder Kulturwissenschaftler, die das Eßverhalten prominenter Musiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersuchen, sicherlich interessant sein; ich hätte diese instructions gekürzt. Und hier sind wir wieder voll drin in der Heiligenverehrung und der Zivilisiertheit: Unsere Gesellschaft versteigert und veröffentlicht Einkaufslisten ihrer Toten!

In der Dokumentation Derrida, die Kirby Dick und Amy Ziering Kofman 2002 mit viel Feingefühl und Verständnis gedreht und mit einem kongenialen Soundtrack Ryūichi Sakamotos hypnotisch konturiert haben, gibt es eine Szene, in der der Weißkopfseeadler Derrida – ich glaube, während einer Konferenz an der New York University zum Thema »Biographie« – folgendes äußert: »As you know the traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger’s statement about Aristotle—Heidegger once was asked I think ›What was the life of Aristotle?‹ What could we answer to the question ›what was Aristotle’s life?‹ Well the answer is very simple, ›Aristotle was a philosopher‹, and the answer holds in one sentence: ›He was born, he thought, and he died.‹ And all the rest is pure anecdote.« Kannte Lennon Heideggers Bonmot? Letter 105 zeigt einen am 21. Mai 1969 ausgefüllten Fragebogen des International Who’s Who. Im Feld »Short Biographical Note« steht: »BORN 1940 / LIVED / MET YOKO ONO AND MARRIED.« Ob nun der Rest Schweigen oder Anekdote ist – die Leerstellen sind es, die ein Leben interessant und einzigartig machen.

Wer nun, so wie ich, denkt, John Lennons Leerstellen durch diese Briefsammlung zu erleben, Lennon selbst zu sehen, wie er wirklich war, was er dachte und fühlte, wer also vielleicht auch nach Skandalen lechzt, nach Offenbarungen, Geheimnissen, die gelüftet werden (etwa ob es vielleicht doch eine intime Beziehung zu Brian Epstein gegeben hat), und wer sich nach den unzähligen biographischen Sekundärquellen endlich einen unverstellten Blick auf die Person hinter der Brille verspricht, wird in weiten Teilen dieses Brief- und Notizkonvoluts enttäuscht sein. Lennon zelebriert auch hier größtenteils sein Image, er versteckt sich hinter Wortspielen, platten Witzen und oft auch für den britisch-englischen Muttersprachler kaum zu dechiffrierenden Anspielungen (wie Hunter Davies an einigen Stellen etwas resigniert zugibt).

Doch es gibt Ausnahmen: Die beiden Briefe an Linda und Paul McCartney aus dem Jahr 1971 gehören dazu, die mit ihrer brutalen Ehrlichkeit unmittelbar nach der Trennung der Beatles noch heute berühren, oder – und diese seien allen Lesern wärmstens empfohlen – Lennons Briefe an die Familie, seine Verwandten, seine Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel. Hier zeigt sich ein unverstellter John, kein Star, kein Beatle, keine Marke; hier schreibt jemand überraschend normale Texte, erkundigt sich nach überraschend normalen Angelegenheiten, entpuppt sich als normaler Mensch mit Heimweh nach England und Schottland (»daydream about ›home‹«, Letter 192). Das mag sicherlich für den einen oder anderen Hardcore-Fan weltbildzerstörend sein – ja, auch ein John Lennon atmete, aß und ging aufs Klo! – doch fernab allen mythendestruierenden Verlangens betonen gerade diese klaren Texte eine andere Komponente seiner Persönlichkeit – seine eigentliche: »I’m just about the same as whenever we last saw each other…only older!« (Letter 195)

Lesen Sie also die Briefe an die Familie! Hunter Davies hat sie nicht ohne Grund in einem eigenen Kapitel versammelt: »Part seventeen: Family Matters, 1975«. Ich hätte mir wahrlich mehr solche Briefe gewünscht. Doch vor allem – und dies empfinde ich als größtes Manko dieser Zusammenstellung – wäre es wünschenswert gewesen, auch die Briefe der jeweiligen Adressaten abzudrucken. Audiatur et altera pars, heißt es im römischen Recht. Die puren Lennon Letters bleiben so bei aller Witzigkeit, Aggressivität, Verletzlichkeit und, ja, auch bei aller Banalität letztendlich merkwürdig steril und eindimensional. Ein Blick hinter den Vorhang kann so nur bedingt stattfinden; wirklich Neues erfährt man hier trotz aller Anekdoten leider nicht.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. 392 Seiten. ISBN 978 0 297 86634 3.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. 392 Seiten. ISBN 978 0 297 86634 3.

(Die deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel: The John Lennon Letters. Erinnerungen in Briefen. Hrsg. Hunter Davies. Übers. Werner Roller und Helmut Dierlamm. München: Piper, 2012. 416 Seiten. ISBN 978 3 492 05523 9.)

Verdimmt noch mal!

Nachdem wir nun vollends in der Post-Glühbirnen-Ära leben (müssen!), in der vor gar nicht langer Zeit auch die einst so gepriesene Energiesparlampe durch Quecksilberbelastung untragbar geworden ist (vielleicht reagiert die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin EU ja darauf), habe ich meine Hoffnungen in die LED-Leuchtmittel gesteckt. Die Technik scheint hierbei besser zu funktionieren als die Orthographie, mit der sie großspurig beworben wird. Vielleicht sollten mehr Germanisten eingestellt werden.

90 % Lektoratsersparnis

90 % Lektoratsersparnis

Das Foto entstand in einem handelsüblichen Supermarkt Ihres Vertrauens.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Büren

Sonntäglicher Ausflug zum Mauritius-Gymnasium Büren, das Anfang des 18. Jahrhunderts als Jesuitenkolleg von Gottfried Laurenz Pictorius (der unter anderem für das Wasserschloß Nordkirchen verantwortlich zeichnet) und unter Beteiligung von Johann Conrad Schlaun (der eben jenes Wasserschloß vollendete) im Barock-Stil (unverwechselbare Nischen und Blenden) erbaut wurde.

Moritz

Moritz

Mauritius-Gymnasium

Mauritius-Gymnasium

[Ursprünglich (und mit 25 Photos) gepostet auf _Google+_]

Hamburg Days

Jürgen Vollmers zweisprachige Erinnerungen an die Hamburger Anfangszeit der Beatles sind mit hervorragenden Photos aus dem »Top Ten Club« ornamentiert. Daß das schmale Bändchen, das ich für einen Spottpreis antiquarisch bestellt hatte, gestern, am 50. Jahrestag der ersten Beatles-Singleveröffentlichung, eintrudelte, ist ein passender Zufall.

(Was ich bisher nicht wußte: Das Buch-Cover, das John Lennon 1975 als Cover seines Albums Rock’n’Roll benutzte, zeigt nicht etwa – wie ich dachte – verschwommene Hamburger Passanten, sondern seine Bandkollegen. Wer genau die drei Schemen sind – die Beatles waren damals ja noch zu fünft –, bleibt allerdings unklar. Es könnten Paul, George und Pete sein; Stuart war bestimmt bei Astrid…)

[Es handelt sich, laut Jürgen Vollmer, um Paul, George und Stuart, in »verhältnismäßig lange[r] Belichtungszeit von einer Sekunde« (18).]

The Beatles in Hamburg

The Beatles in Hamburg

Jürgen Vollmer. The Beatles in Hamburg. München: Schirmer/Mosel, 2004.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»To-day«

Obwohl einige Gedanken ›radikal‹ und ›erzkonservativ‹ anmuten, gehe ich doch im Kern mit Roland Reuß’ Sicht auf eine zunehmend digitalisierte Welt konform, in der Menschen zu Produkten, Bücher zu Medien und Bibliotheken zu Serviceunternehmen werden.

»›Online‹-Sein«, so Reuß, »bedeutet perforierte Aufmerksamkeit.« Hans Blumenberg schreibt in einer Vignette über das Zugrundegehen:

Es ist ein bescheidener Anspruch, einer Sache auf den Grund gehen zu wollen; es bedeutet nur, man könne sich mit ihrer Oberfläche nicht begnügen.

Vielleicht ist es in einer schnellebigen, oberflächlichen, stets mit Ablenkungen aufwartenden (virtuellen) Welt unmöglich geworden, in ein Thema, ein Konzept, ein Buch einzutauchen, sich dort aufzuhalten, es zu durchmessen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Jedenfalls scheint es heute schwieriger denn je zu sein.

Ende der Hypnose

Ende der Hypnose

(Nebeneffekt der Lektüre: Man bekommt den Wunsch, Dantes Göttliche Komödie sowie alles von John Ruskin zu lesen!)

Roland Reuß. Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt a. M. und Basel: Stroemfeld, 2012.

Hans Blumenberg. »Grund und Boden: Zugrundegehen, auf den Grund gehen, auf dem Boden stehen.« Die Sorge geht über den Fluß. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987, pp. 97-100.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Herbert Lom

Man konnte Mitleid mit ihm haben: Jacques Clouseau trieb seinen Vorgesetzten Charles Dreyfus in den Pink Panther-Filmen mehr und mehr in den Wahnsinn. An seinem zuckenden Auge, dem »Clouseau-Detektor«, konnte man den Grad der Verrücktheit ablesen, bis es schließlich mit ihm und einem ganzen Schloß im Nichts verpuffte. Gestern ist Herbert Lom im Alter von 95 Jahren gestorben. Seinen Filmpartner Peter Sellers hat er um 32 Jahre überlebt.

Andreas Kilb. »Clouseaus Lieblingsfeind. Zum Tod von Herbert Lom.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Sep. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/zum-tod-von-herbert-lom-clouseaus-lieblingsfeind-11907346.html.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]