2013

Diet of Worms

Ich habe gerade zufällig herausgefunden, daß der Wormser Reichstag im Englischen mit »Diet of Worms« zu übersetzen ist, was natürlich zu einer ungemein komischen Doppeldeutigkeit hinsichtlich der Ernährungsweise wirbelloser Tiere führt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_of_Worms

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Erbausschlagung

Die Frage, die sich mir nach der Lektüre des kurzen, mit »Erbsünde und Erlöser« betitelten Artikels Lorenz Jägers in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (27. Jan. 2013, Seite 9) stellt, ist, ob man dieses spezielle Erbe ausschlagen kann.

Mit der Erbausschlagung wäre man quasi reingewaschen von der Ursünde. Dabei ist zu bedenken, daß der Begriff Erbsünde im Englischen mit original sin, im Lateinischen mit peccatum originale wiedergegeben wird. Es scheint hier also so etwas wie ein diatethischer Unterschied, eine aktive und eine passive Sünde vorzuliegen. Jäger schreibt:

Gegen alle Abschwächungen setzte sich die Auffassung durch, dass es sich beim Sündenfall nicht nur um die Vertreibung aus dem Paradies handelte – oder vielmehr, dass diese tiefer verstanden werden muss. Was damals eigentlich geschah, nennt die Kirche den ›Tod der Seele‹, den Verlust der Gnade. Und um ›Erbsünde‹ handelt es sich, weil dieser Stand des Menschen nicht durch Nachahmung, sondern durch Abstammung auf die Nachkommen Adams übergeht.

Auf eine interessante etymologische Verquickung macht Marcel Mauss in seiner Studie Die Gabe, erschienen 1950, aufmerksam:

Wie Hirt bemerkt, war reus ursprünglich ein Genitiv von res und ersetzte re(i)os: derjenige, der von der Sache besessen ist.

Mauss selbst erweitert die Wortbedeutung wie folgt:

das Wort bedeutet 1. das von der Sache besessene Individuum; 2. das Individuum, welches an dem durch die traditio der Sache herbeigeführten Geschäft beteiligt ist; 3. schließlich den Angeklagten und Verantwortlichen.

Der Nachfahre ist als Erbe also Angeklagter (reus), der von der Sache (res) besessen ist, und von der traditio zerquetscht zu werden droht. Mit der Weitergabe, der Abschenkung oder eben der Erbausschlagung wäre diesem Prozeß entgegengewirkt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Grammatische Deutschheit«

Eben las ich in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (20. Jan. 2013, Seite 37) einen kurzen Text mit dem Titel »Correct! Gibt es eine allmächtige Sprachpolizei, welche das Deutsche zensiert?« Sein Verfasser, F.A.S.-Feuilletonchef Claudius Seidl, plädiert darin für Höflichkeit, Respekt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung (oder eben der Nicht-Verwendung) sogenannter kritischer Wörter. Seidl schließt seinen Kommentar mit den Worten:

Jene Deutschtümler aber, die weiterhin gegen die ›political correctness‹ und für die alten Wörter kämpfen, wollen auch weiterhin Krüppel, Neger, Zigeuner sagen dürfen. Es ist ja auch erlaubt. Es ist nur schrecklich unhöflich und vulgär.

Der Begriff »Deutschtümler« erinnerte mich an Friedrich Rückerts Gedicht »Grammatische Deutschheit« aus dem Jahr 1819, das sich als aktueller Debattenkommentar hervorragend eignet:

Neulich deutschten auf deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,

Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sey.

Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;

Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.

Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,

Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ,

»Ich bin deutscher als deutsch.« »Ich deutscherer.« »Deutschester bin ich.«

»Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.«

Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,

Deutschten sie auf bis zum – Deutschesteresteresteren;

Bis sie vor comparativisch- superlativischer Deutschung

Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Geistes- und Körpergrößen

Heute Morgen entdeckte ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (13. Jan. 2013, Seite 39) unter der Überschrift »Neue Rattles« folgenden Satz:

Ein Weltklassedirigent sollte grundsätzlich nicht größer sein als Karajan oder Napoleon (Stockmaß: 1,62).

Diese mich überraschende Körpergröße (wobei die Nachbarschaft von Dirigent und Kaiser – die Rollen sind austauschbar – nur auf den ersten Blick seltsam anmutet) erinnerte mich an eine Äußerung des Asketen Karajan, auf die ich vergangene Woche in Eric Schulz’ überaus sehens- und höhrenswerter Dokumentation Karajan. Das zweite Leben aufmerksam wurde:

Ich find’ das Wort von Goethe so schön, der sagt: ›Wenn mir mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert mir den Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, mir einen andern Körper herzustellen.‹ Das ist … da bin ich wirklich voll seiner Meinung.

Wo findet sich nur dieser Goethesche Ausspruch? Ganz nebenbei: Goethe überragt mit seinen 1,69 m Karajan und Napoleon um sieben Zentimeter (wohingegen Schiller mit seinen 1,90 m ein wahrer Hüne gewesen ist!).

Addendum, 17. Januar 2013: Wie ich soeben aus der 3sat-Kulturzeit erfahren habe, maß Richard Wagner nur 1,56 m, weshalb Cosima (die ihn um einen Kopf überragte) auf Photos immer sitzen mußte.

Eleonore Büning. »Im Weinberg der Musik.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Dez. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/karajan-das-zweite-leben-im-weinberg-der-musik-12001752.html.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Searle in Münster

Nun, da ich mit meinem Projekt Proust 2013 begonnen habe, entdeckte ich zufällig auf Seite 178 des ersten Bandes einen Notizzettel, den ich am 8. Dezember 2009 angefertigt hatte. An diesem Tag, an dem ich in einem Antiquariat die zehnbändige Recherche in der Übersetzung Eva Rechel-Mertens gekauft hatte (Suhrkamp, 1979), hielt John R. Searle im Rahmen der 13. Münsterschen Vorlesungen zur Philosophie einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel »Language and Social Ontology«. Ich erinnere ihn als einen kleinen, ruhigen, bestimmt und klar sprechenden Mann, der vor der Tafel im Audi Max auf und ab ging, und der im Anschluß auf jede Frage aus dem Plenum offen und geduldig einging. Auf meinem Zettel steht folgendes:

status function (declaration); status functions (institutional facts); deontic powers (language as the home of d. p.); desired independent reasons for actions.

1.) Collective Intentionality

2.) Status Function

3.) X counts as Y in C (context)

Natürlich versäumte ich es, mir nach den Fragen eine Unterschrift Searles zu ergattern. Ein »Have a nice night« bekam ich allerdings als Entschädigung von ihm zu hören.

https://www.uni-muenster.de/PhilSem/veranstaltungen/mvph/searle/searle.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Der große Gatsby

Die Lektüre des Großen Gatsby (in der 2011 bei Insel erschienenen Übersetzung Reinhard Kaisers), die ich nun endlich und rauschhaft an einem Tag abgeschlossen habe, läßt mich »beschwingt und glücklich« zurück, »alter Junge«!

So kritisch ich auch gelesen habe, so muß ich doch eingestehen, daß dieser Roman keinen einzigen überflüssigen Satz enthält, keine einzige langweilige Passage, keine einzige hölzerne Formulierung! Der präzise dosierte Adjektiveinsatz verblüfft mich noch immer; es gibt tatsächlich von nichts zu viel und von nichts zu wenig. Der große Gatsby sollte Der perfekte Gatsby heißen! Beschwingt von Francis Scott Fitzgeralds Meisterschaft werde ich nun alle noch ausstehenden Lektüre-Verlockungen ignorieren und mich an meinen guten Vorsatz fürs neue Jahr wagen: Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 2013 soll sie gefunden und komplett gelesen werden! [Eigentlich wollte ich bis zum 14. November warten, denn an jenem Tag im Jahr 1913 (also vor 100 Jahren) erschien der erste Band der Recherche, Du côté de chez Swann, bei Grasset, und zwar auf Kosten des Autors, da andere Verlage den Roman abgelehnt hatten!]

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Lektürenötigung

In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (6. Jan. 2013, Seite 42) entdeckte ich die Lübecker Form von Understatement: In Hugo von Hofmannsthals Exemplar des Felix Krull (ein Buch aus seiner etwa 2800 Titel umfassenden Privatbibliothek, die erhalten sind) findet sich eine Widmung Thomas Manns vom 5. November 1923, die da heißt:

An Hugo von Hofmannsthal in der Hoffnung, der parodistische Scherz möge ihn irgend einmal eine Stunde lang leidlich unterhalten.

Welch charmante Lektürenötigung!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Trakl

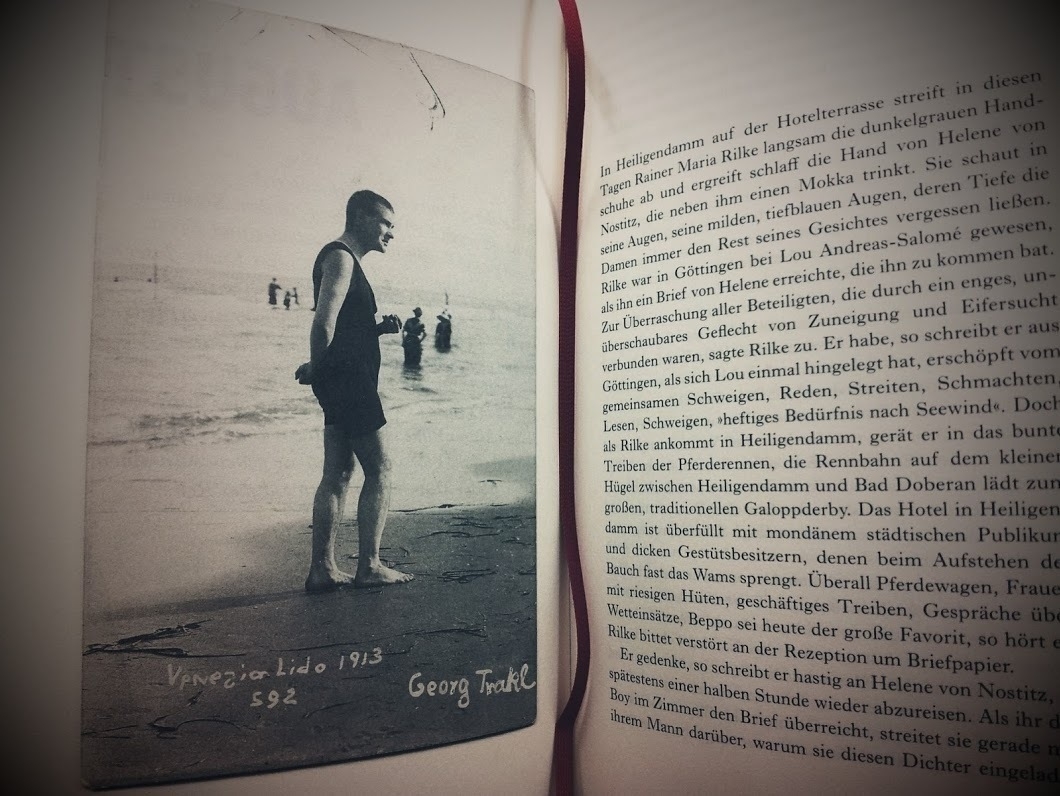

Florian Illies zeigt auf Seite 192 seiner Chronologie 1913. Der Sommer des Jahrhunderts ein Photo Georg Trakls, aufgenommen am Lido in Venedig. Sein schwermütig-geblendeter Blick zur Sonne gerichtet, der rechte Arm auf dem Rücken ruhend. Was hält Trakl in der linken Hand? Eine Muschel? Einen Stein? Affektierte Gestik? Illies schreibt: »Die linke Hand geformt zur Knospe, […].« (206) Stämmige Beine. Plattfüße? Noch blieb dem Dichter etwas mehr als ein Jahr bis zu seinem Tod im kalten Galizien.

Georg Trakl, Lido, 1913

Georg Trakl, Lido, 1913

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]