2017

2017 – Mein Bücherjahr

Am letzten Tag des Jahres werfe ich einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die abwechslungs- und lehrreichen Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten (wieder-)lesen konnte:

- Arno Schmidt. Essays und Aufsätze 1. Herausgegeben von der Arno Schmidt Stiftung. Haffmans, 1995. Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe III, Essays und Biographisches, Studienausgabe Bd. 3.

- E. M. Forster. Die Maschine steht still. Aus dem Englischen von Gregor Runge. Hoffmann und Campe, 2016.

- Wendy Moffat. E. M. Forster. A New Life. Bloomsbury, 2010.

- Jan Philipp Reemtsma. Gewalt als Lebensform. Zwei Reden. Reclam, 2016.

- Hans Blumenberg. Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987.

[Zweite Lektüre nach 2009.] - Manfred Geier. Wittgenstein und Heidegger. Die letzten Philosophen. Rowohlt, 2017.

- Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016. Gesamtausgabe Bd. 2, herausgegeben von Walter Fanta.

- Epiktet. Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt. Neubearbeitet von Karin Metzler. 11. Aufl., Kröner, 1984. Kröners Taschenausgabe, Bd. 2.

[Zweite Lektüre nach 1998.] - David Foster Wallace. Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich. Aus dem Amerikanischen von Markus Ingendaay. 14. Aufl., Goldmann, 2006.

[Zweite Lektüre nach 2012.] - William Faulkner. Eine Rose für Emily. Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schnack. Diogenes, 1972.

[Zweite Lektüre nach 2011.] - Walter Benjamin. Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Fassung letzter Hand und Fragmente aus früheren Fassungen. Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. Suhrkamp, 1987.

[Zweite Lektüre nach 2004.] - James Joyce. Dubliner. Übersetzt von Dieter E. Zimmer. Suhrkamp, 1995.

[Zweite Lektüre nach 2006.] - Jacques Derrida. Die unbedingte Universität. Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. 6. Aufl., Suhrkamp, 2016.

- Philip Roth. Das sterbende Tier. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2003.

[Zweite Lektüre nach 2003.] - Ernst Robert Curtius. Elemente der Bildung. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Ernst-Peter Wieckenberg und Barbara Picht. Mit einem Nachwort von Ernst-Peter Wieckenberg. C. H. Beck, 2017.

- Ian McEwan. Am Strand. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, 2007.

[Zweite Lektüre nach 2010.] - Jim O’Donnell. The Day John Met Paul. An Hour-By-Hour Account of How The Beatles Began. Routledge, 2006.

- E. M. Cioran. »Auf den Gipfeln der Verzweiflung.« Aus dem Rumänischen von Ferdinand Leopold. Werke. Aus dem Rumänischen von Ferdinand Leopold. Aus dem Französischen von François Bondy, Paul Celan, Verena von der Heyden-Rynsch, Kurt Leonhard und Bernd Mattheus. Suhrkamp, 2008, pp. 11-154.

[Zweite Lektüre nach 2009.] - Paul-Henri Campbell. nach den narkosen. Gedichte. Wunderhorn, 2017.

- Emmanuelle Loyer. Lévi-Strauss. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp, 2017.

- Patrick Wilcken. Claude Lévi-Strauss. The Poet in the Laboratory. Bloomsbury, 2010.

- W. G. Sebald. Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Lizenzausgabe, 6. Aufl., Fischer Tb, 2012.

- Homer. Die Odyssee. Übersetzt in deutsche Prosa von Wolfgang Schadewaldt. Rowohlt, 1958. Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. Herausgegeben von Ernesto Grassi unter Mitarbeit von Wolfgang von Einsiedel. Griechische Literatur, Bd. 2.

- Leonid Zypkin. Ein Sommer in Baden-Baden. Aus dem Russischen von Alfred Frank. Mit einem Vorwort von Susan Sontag. 2. Aufl., Berlin Verlag, 2006.

Mit der Lektüre 2017 begonnen, diese jedoch noch nicht abgeschlossen:

- Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017. Gesamtausgabe Bd. 3, herausgegeben von Walter Fanta.

- Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000.

Aufregung zur Tätigkeit

Im Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, das mir am Wochenende zugestellt wurde, finde ich eine Photographie von Goethes während eines Bombenangriffs am 9. Februar 1945 zerstörtem Arbeitszimmer. Ganz gleich, wie das Verhältnis von Originalzustand und musealer Inszenierung, von Authentizität und Rekonstruktion des Weimarer Domizils gewesen sein mag: hier liegt nicht nur die Architektur in Trümmern, sondern vor allem die Aura des genius loci.

Der Dichter selbst spricht uns jedoch Trost zu, als könnte er uns, über ein Jahrhundert nach seinem Tod, fassungslos inmitten der Schuttberge stehen sehen: »Es darf uns nicht niederschlagen«, heißt es im Dezember 1787 in Goethes Italien-Bericht,

wenn sich uns die Bemerkung aufdringt, das Große sei vergänglich; vielmehr wenn wir finden das Vergangene sei groß gewesen, muß es uns aufmuntern selbst etwas von Bedeutung zu leisten das fortan unsre Nachfolger, und wär’ es auch schon in Trümmer zerfallen, zu edler Tätigkeit aufrege, woran es unsre Vorvordern niemals haben ermangeln lassen.

Paul Kahl. »Kulturgeschichte des Dichterhauses. Das Dichterhaus als historisches Phänomen.« Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft. Internationales Organ für Neuere Deutsche Literatur. Herausgegeben von Alexander Honold, Christine Lubkoll, Ernst Osterkamp und Ulrich Raulff, Bd. LXI, de Gruyter, 2017, pp. 325-45, hier p. 340.

Johann Wolfgang Goethe. Italienische Reise. In Zusammenarbeit mit Christof Thones herausgegeben von Andreas Beyer und Norbert Miller. Hanser, 1992. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, p. 543. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller, Gerhard Sauder und Edith Zehm, Bd. 15.

Anekdoten aus einem Jahrhundert

Was ich aus Emmanuelle Loyers monumentaler Biographie über den Ethnologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009) gelernt habe:

- er war 1,79 Meter groß;

- er fiel 1933 durch die Führerscheinprüfung;

- er war leidenschaftlicher Leser von Kriminalromanen;

- er besuchte die Chinesische Oper in New York City mit Albert Camus;

- Franz Boas starb 1942 direkt neben ihm;

- Strawinsky machte auf ihn »den Eindruck einer pedantischen und ängstlichen russischen alten Dame«;

- er brach mit Jacques Lacan in dessen Citroën DS zu »sehr lustig

[en]« Expeditionen auf; - er fand in alten Kochbüchern in der New York Public Library »absolut sensationelle aphrodisische Rezepte«;

- er war technophil, liebte Musik und Tiere;

- er schnupfte einerseits gern Tabak, andererseits war er mit zwei bis drei Päckchen täglich auch ein starker Raucher;

- er besaß eine Leidenschaft für Pilze;

- er war klaustrophob und überpünktlich;

- er äußerte sich sarkastisch, ja geradezu grausam gegenüber Roland Barthes’ literarischem Strukturalismus;

- er mochte den Humor der US-amerikanischen Fernsehserie The Sopranos;

- er hatte zwei Tageszeitungen abonniert;

- er kaufte Max Ernst einen Kriegshelm ab, nachdem dieser sich von Peggy Guggenheim getrennt hatte und knapp bei Kasse war;

- seine Lieblingsfarbe war Grün;

- er neigte dazu, ohnmächtig umzukippen;

- er schätzte Bücher von Michel Houellebecq;

- er wünschte sich, daß es bei seiner Beerdigung regnen würde, damit die Trauernden möglichst formlos in Plastikstiefeln erscheinen würden.

Emmanuelle Loyer. Lévi-Strauss. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp, 2017, pp. 111, 135, 171-2, 380, 423, 440, 506-7, 578-9, 706, 715, 731-2, 740-1, 748, 750, 796, 805, 812, 883, 911, 946, 1031, 1034.

»Schoiße!«

Nachdem David Auerbach im Juli 2016 den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einem lesenswerten Text mit der Figur des exzentrischen Frauenmörders Moosbrugger aus Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften (1930-43) verglichen hatte – »Trump and Moosbrugger are both amoral ciphers, pursuing self-aggrandizement in the absence of any substantial self« –, zieht Charles Simic nun Parallelen zwischen dem amtierenden US-Präsidenten Trump und Alfred Jarrys groteskem König Ubu aus dem gleichnamigen Theaterstück, das am 10. Dezember 1896 in Paris eine skandalbehaftete Premiere feierte. Simic schreibt:

Since Trump became president, every time I told myself this man is bonkers, I remembered Ubu, realizing how the story of his presidency and the cast of characters he has assembled in the White House would easily fit into Jarry’s play without a single word needing to be changed.

Machen wir die Probe aufs Exempel und blicken an den Anfang des Stücks:

Vater Ubu. Schoiße! / Mutter Ubu. Ach wie reizend, Vater Ubu; Ihr seid fürwahr ein rechter Lumpensack. / Vater Ubu. Daß ich Euch nicht mal erschlag, Mutter Ubu! / Mutter Ubu. Doch nicht mich, Vater Ubu; einen andern sollt ihr totmachen. / Vater Ubu. Bei meiner grünen Rotze, das versteh ich nicht.

Fast könnte man meinen, einer Pressekonferenz mit dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt beizuwohnen! »Obwohl es paradox erscheinen mag«, schrieb Oscar Wilde im Jahre 1889, »[…] ist es darum nicht weniger wahr, daß das Leben die Kunst weit mehr nachahmt als die Kunst das Leben.« Wenn Kunst und Leben ihre Positionen tauschten, geriete Trumps Präsidentschaft zu einem der größten Kunstwerke überhaupt; das Leben selbst versänke indes in absoluter Irrelevanz.

David Auerbach. »Donald Trump: Moosbrugger for President.« Crooked Timber, Jul. 26, 2016, http://crookedtimber.org/2016/07/26/donald-trump-moosbrugger-for-president/.

Charles Simic. »Year One: Our President Ubu.« NYRDaily, Nov. 6, 2017, http://www.nybooks.com/daily/2017/11/06/year-one-our-president-ubu/.

Alfred Jarry. König Ubu. Drama in fünf Aufzügen. Übersetzt und herausgegeben von Ulrich Bossier, Reclam, 1996, p. 5 [1.1.1-7].

Oscar Wilde. »Der Verfall der Lüge. Eine Betrachtung.« Essays II. Aus dem Englischen von Christine Hoeppener, Norbert Kohl, Christine Koschel, Hedda Soellner und Inge von Weidenbaum, Insel, 2000, pp. 9-44, hier p. 29. Sämtliche Werke in sieben Bänden, herausgegeben von Norbert Kohl, Bd. 7.

Geistesarbeiter

Aus einer Doppelrezension erfahre ich, daß Michel Foucault täglich zwölf Stunden lang in der Bibliothèque nationale de France gesessen haben soll. Er kann somit als aktuelles Beispiel der bereits Anfang des 18. Jahrhunderts attestierten »fragilen Professorengesundheit« aufgrund chronischer Immobilität herangezogen werden.

Bruce Robbins. »The Other Foucault. What led the French theorist of madness and sexuality to politics?« Rezension zu Foucault: The Birth of Power und Foucault’s Last Decade, von Stuart Elden. The Nation, Nov. 2, 2017, www.thenation.com/article/t…

Nico Schulte-Ebbert. »Mens sana in corpore sano.« denkkerker, 21. Nov. 2016, denkkerker.com/2016/11/2…

Das Ende der Geschichtsferien

Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, das sich am Ende der Sommerferien einstellte: einerseits ein Gefühl der Trauer und Melancholie ob der verlorenen Freizeit, andererseits eine überschwengliche Mischung aus Neugier und Vorfreude auf das, was kommen möge.

In diesem diffusen Transitstadium sieht der bulgarische Politologe Ivan Krastev die Bundesrepublik Deutschland, wenn er seinen Meinungsbeitrag für die New York Times mit dem Satz beginnen läßt: »Germans have enjoyed a long holiday from history, but it looks like their vacation is over.« Mit anderen Worten: Genug gefaulenzt, jetzt ist Schluß mit lustig! Das Ergebnis der Bundestagswahl hat das Land aus seinem lethargischen Dornröschenschlaf gerissen. Laut Krastev werde die sogenannte Flüchtlingskrise die tiefgreifendsten Auswirkungen auf die Europäische Union haben: »That crisis has, in its way, become Europe’s Sept. 11 in that it has fundamentally altered how citizens look at the world.« In Anlehnung an Shakespeares Richard III. könnte man sagen, daß Deutschlands, ja daß auch Europas glorreicher Sommer nun langsam, aber sicher in einen Winter des Mißvergnügens übergehen dürfte. Weder kann man sich seiner Verantwortung noch der Geschichte entziehen. Auf unabsehbare Zeit wird daher eine Urlaubssperre verhängt werden müssen.

Ivan Krastev. »Dual anxiety in Germany and Europe.« The New York Times International Edition, Oct. 5, 2017, pp. 1 & 14, hier p. 1.

William Shakespeare. »König Richard III.« Historien, herausgegeben von Günther Klotz, übersetzt von August Wilhelm Schlegel, Dorothea Tieck und Wolf Graf Baudissin, Aufbau, 2009, pp. 789-905, hier p. 793 [1.1.1-2].

Die Geburt des Denkkerkers

Ich muß feststellen – wenn auch nicht bestürzt, so doch immerhin betrübt –, daß der Begriff ›Denkkerker‹ nicht, wie von mir angenommen, auf den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, sondern auf den Schweizer Autor Silvio Blatter zurückgeht. Dieser hatte den Begriff bereits 1978 – und damit acht Jahre vor Bernhards Auslöschung. Ein Zerfall – in seinem Roman Zunehmendes Heimweh, dem ersten Teil seiner »Freiamt«-Trilogie, verwendet. Während Bernhard jedoch dem Denkkerker als Refugium eine durchaus positive Semantik verleiht, benutzt ihn Blatter hingegen kritisch als Symbol für die vom Katholizismus propagierte Lebensweise.

Thomas Bernhard. Auslöschung. Ein Zerfall, herausgegeben von Hans Höller, Suhrkamp, 2004, p. 242. Thomas Bernhard Werke, herausgegeben von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler, Bd. 9.

Silvio Blatter. Zunehmendes Heimweh. Suhrkamp, 1978, p. 208.

Nico Schulte-Ebbert. Die Gewalt des Anderen. Aggression und Aggressivität bei Thomas Bernhard. Dissertation WWU Münster, 2012. Logos, 2015, Kap. 4.2.

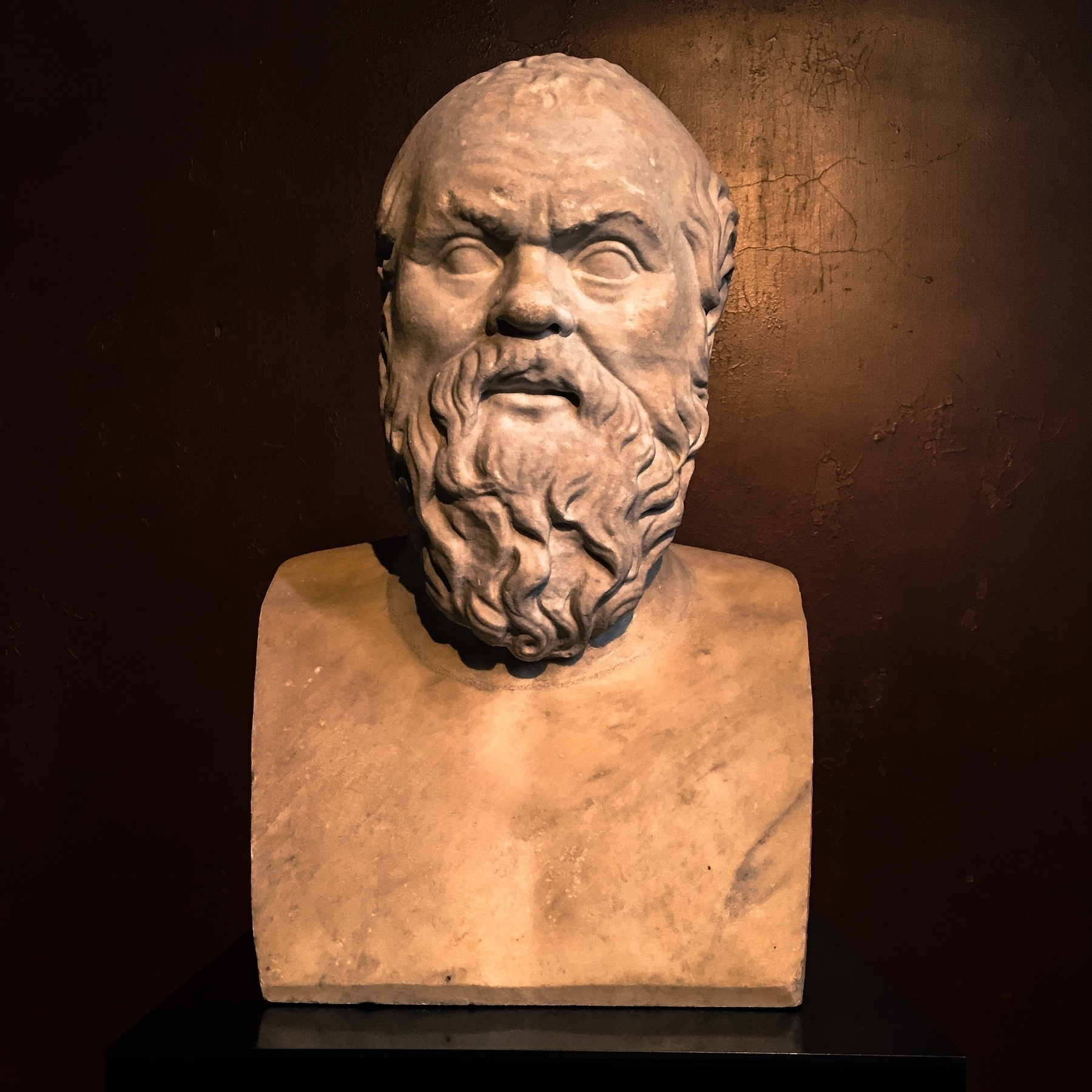

Unbildnisse

Als ich vor einigen Tagen im Niobidensaal des Berliner Neuen Museums eine Büste Sokrates’ entdeckte, die mit fünf anderen griechischen Denkern und Dichtern vor dem exklusiven, achteckigen Nordkuppelsaal der Nofretete-Büste Spalier zu stehen schien, erinnerte ich mich an den F.A.Z.-Fragebogen, den Hans Blumenberg 1982 ausgefüllt hatte, und in welchem er unter anderem auf die Frage nach seiner »Lieblingsgestalt in der Geschichte« antwortete: »Sokrates, weil man von ihm wenig genug weiß, um sich alles denken zu können«. Ich fragte mich, wie realistisch, wie lebensecht diese Sokrates-Darstellung wohl sei, zumal es sich bei ihr um eine »[r]ömische Kopie des 2. Jhs. n. Chr. nach griechischem Vorbild des 4. Jhs. v. Chr.« handelte. Doch ganz gleich, wie groß die Unähnlichkeit auch sein mag: man hätte es wohl kaum ertragen, nicht nur keine Schriften, sondern auch kein Bildnis dieses so herausragenden Philosophen zu besitzen.

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Apropos Schriften: Interessanterweise taucht der Name Sokrates noch zwei weitere Male in Blumenbergs Fragebogen auf, und zwar: »Ihre Helden in der Wirklichkeit?Sokrates, weil er nichts geschrieben hat / Ihre Heldinnen in der Geschichte?Yanthippe [sic!], da sie Sokrates ertrug, obwohl er nichts schrieb«. Man kann sich den Münsteraner Vielschreiber und Allesnotierer beim Beantworten dieser beiden Fragen ganz gut verschmitzt lächelnd an seinem Schreibtisch in Altenberge vorstellen.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 88.

Jahrestag der Jahrestage

In der F.A.S. stoße ich auf ein literarisches Jubiläum bloomsdayesker Couleur: Der Romanbeginn von Uwe Johnsons zwischen 1970 – bereits im Juli erwähnte Siegfried Unseld das »Echo«, das den ersten Band zu einem Publikumserfolg machen würde – und 1983 erschienenen, fast 2000 Seiten umfassenden Jahrestagen jährt sich am heutigen Montag zum fünfzigsten Male. »Das Buch«, so die F.A.S.,

hat 366 Tageseinträge – 1968 war ein Schaltjahr – und kann ein Jahr lang zum täglichen Lesebegleiter werden. Im Jubiläumsjahr würde diese Lektüreweise sogar mit einer besonderen Kongruenz belohnt werden. Denn auch der 21. August 2017 ist ein Montag.

Ich nehme diesen Hinweis sowie die damit verbundene Tageskongruenz als auch das 50. Jubiläum des Johnsonschen Jahrestage-Beginns zum Anlaß, mich endlich an dieses Mammutwerk heranzuwagen, und zwar Tag für Tag für Tag für Tag für…: »Aufklarendes Wetter in Nord-Viet Nam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi.«

Siegfried Unseld. Chronik 1970. Mit den Chroniken Buchmesse 1967, Buchmesse 1968 und der Chronik eines Konflikts 1968. Herausgegeben von Ulrike Anders, Raimund Fellinger, Katharina Karduck, Claus Kröger, Henning Marmulla und Wolfgang Schopf, Suhrkamp, 2010, p. 248. Siegfried Unseld Chronik, herausgegeben von Raimund Fellinger, Bd. 1.

Andreas Bernard. »Zurück zum Riverside Drive.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. Aug. 2017, p. 41.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, p. 10.

Urknistern

Hört man sich das dröhnende, tinnitushafte Pochen des Urknalls auf der Homepage des Physikers John G. Cramer an, gewinnt man den Eindruck, es handelte sich dabei um Auszüge aus Pink Floyds Zabriskie Point Sessions. Jedenfalls ist der eigentliche Knall, der sich vor etwa 13,8 Milliarden Jahren ereignet haben soll, nicht zu hören, und selbst das Echo dieser Initialzündung mußte Cramer extrem verstärken, damit das menschliche Ohr die kosmische Frequenz wahrzunehmen vermag. Zudem ist der Begriff ›Urknall‹ strenggenommen irreführend, allerdings ist die Metapher immer schon ein wirksames Instrument gewesen, das Unbegreifliche begreifbar zu machen, zumal dieser Mechanismus häufig geradezu poetische Blüten trägt, wie man aktuell im Feuilleton der NZZ nachprüfen kann: »Was soll man von einer Schöpfung halten«, so heißt es dort,

die mit einem Knall beginnt? Ein Knistern hätte es doch auch getan, ein Rascheln vielleicht. Oder ein zartes Knarren. Es ginge anders zu in der Welt, wenn man von einem Urknistern sprechen könnte. Es wäre leiser in ihr. Schon aus Respekt davor, woher das alles kommt.

Natürlich hätte die Wissenschaft niemals ein Knistern, Rascheln oder Knarren akzeptiert; der klar definierte Knall ist weitaus weniger unheimlich und ungleich effektiver bei der Entzauberung des Universums.

John G. Cramer. »The Sound of the Big Bang.« University of Washington, 2003 & 2013, faculty.washington.edu/jcramer/B…

Paul Jandl. »Ruhe, bitte!« Neue Zürcher Zeitung. Auswahl für Deutschland, 12. Aug. 2017, p. 10.

Mammographien

Gleich am Anfang der neuen Volltext-Ausgabe springt mir ein Satz ins Auge, der typographisch hervorgehoben ist:

Niemand weiß, ob Adorno auf den Hohn der drei jungen Frauen mit Tränen reagierte.

In diesem Satz steckt zweierlei: Zunächst das schlichte, historische Ereignis, das am 22. April 1969 in Hörsaal VI der Frankfurter Goethe-Universität stattgefunden hat, und das Peter Sloterdijk im Vorwort seiner Kritik der zynischen Vernunft mit den Worten zusammenfaßt:

Eben war der Philosoph

[Adorno]im Begriff, seine Vorlesung zu beginnen, als eine Gruppe von Demonstranten ihn am Betreten des Podiums hinderte. Dergleichen war im Jahr 1969 nichts Ungewöhnliches. An diesem Fall zwang etwas zu genauerem Hinsehen. Unter den Störern machten sich Studentinnen bemerkbar, die vor dem Denker im Protest ihre Brüste entblößten. Hier stand das nackte Fleisch, das ›Kritik‹ übte – dort der bitter enttäuschte Mann, ohne den kaum einer der Anwesenden erfahren hätte, was Kritik bedeutet – Zynismus in Aktion. Nicht nackte Gewalt war es, was den Philosophen stumm machte, sondern die Gewalt des Nackten.

Daneben eröffnet besagter Satz einen Möglichkeitsraum, er lädt zu einer Überlegung ein, einer Fiktion, einer Vorstellung, die das sogenannte ›Busenattentat‹ transzendiert und Adorno nach seiner Flucht vor Brüsten, Blumen und Bussis als gedemütigten, gebrochenen, weinenden Philosophen imaginiert.

Ich mußte bei diesem Szenario unweigerlich an den Kulturkritiker David Kepesh aus Philip Roths Roman Das sterbende Tier denken. Kepesh, 62 und Vertreter der ›männlichen Emanzipation‹, ist regelrecht besessen von seiner 24jährigen Studentin Consuela Castillo, genauer: ihre Brüste sind seine Obsession. »Und sie ist eine Frau«, so Kepesh, »mit einem großen Busen. Die oberen beiden Knöpfe der Seidenbluse sind geöffnet, so daß man sehen kann, daß sie ausladende, wunderschöne Brüste hat.« Anders als Adornos ›Busenattentäterinnen‹ wisse Consuela noch nicht genau, »wie sie sie [die Macht] einsetzen soll, was sie damit anfangen soll und ob sie diese Macht überhaupt haben will.« Und anders als Adorno selbst flieht Kepesh nicht vor der Macht, will sagen: den ›Waffen einer Frau‹ – ganz im Gegenteil! Er erliegt dem »Chaos des Eros«, er erliegt den

herrlichsten Brüste

[n], die ich je gesehen habe, und ich bin, wie Sie wissen, 1930 geboren und habe eine Menge Brüste gesehen. Diese waren rund, voll, perfekt. Die Art von Brüsten, bei denen die Warzen wie Untertassen sind, nicht wie Zitzen. Große, blasse, rosigbraune Brustwarzen, so unerhört erregend.

Nun, vermutlich war auch der 65jährige Adorno erregt, jedoch auf gänzlich andere Weise. Wo sich allerdings der fiktive New Yorker Kulturkritiker und der imaginierte Frankfurter Philosoph treffen, ist das Weinen. In der Silvesternacht 1999/2000 erfährt Kepesh von Consuelas Brustkrebserkrankung: »Als ich das hörte, begann ich zu weinen, und wir umarmten uns noch einmal […].« Die Tränen, die aufgrund eines Verlustes vergossen werden – sei es der Verlust des Respekts, sei es der Verlust einer Brust oder gar des Lebens –, sind Zeichen der Enttäuschung und des Schmerzes, der Liebe und des Menschlichen, der Schwäche und der Stärke. Im 122. Abschnitt seiner Minima Moralia schreibt Adorno:

Geliebt wirst du einzig, wo du schwach dich zeigen darfst, ohne Stärke zu provozieren.

Die Mammographien der beiden Intellektuellen sind im doppelten Sinne attraktiv.

Gisela Trams. »Mit Helmut Kohl an Rilkes Grab.« Rezension zu Das blindgeweinte Jahrhundert, von Marcel Beyer. Volltext, Nr. 2/2017, pp. 4-6, hier p. 6.

Peter Sloterdijk. Kritik der zynischen Vernunft. Bd. 1, Suhrkamp, 1983, p. 27.

Philip Roth. Das sterbende Tier. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren, Hanser, 2003, pp. 11-2; 28; 36; 136.

Theodor W. Adorno. Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Suhrkamp, 2001, p. 365.

Gefühlskompostierung

Aus einer Besprechung anläßlich des 50. Jahrestages der Erstveröffentlichung von W. S. Merwins »possibly most iconic collection of poetry« The Lice erfahre ich, daß Merwin ihm zugesandte Manuskripte anderer Dichter – nachdem er diese gelesen und sich Notizen gemacht habe – zu einem Komposthaufen auf seinem hawaiianischen Grundstück getragen habe.

Michael Wiegers, Chefredakteur von Copper Canyon Press, wo The Lice nun neu erschienen ist, der dieses merkwürdige Ritual beobachtet hatte, erkannte, daß Merwin den Dichtern durch sein religiös-ökologisches Tun die letzte Ehre erwies: »These poets have contributed back to the soil, the land, the trees, making this home where he’s [Merwin] written some of his most beautiful poems«, so Wiegers. –

Kreislauf des Lebens, Kreislauf des Papiers, Kreislauf der Gefühle und Ideen, aus denen neue Gedichte komponiert und wieder kompostiert werden.

Adrienne Raphel. »Reading a Dysfunctional World. Why Merwin’s The Lice is needed now more than ever.« Poetry Foundation, Jul. 24, 2017, https://www.poetryfoundation.org/articles/143711/reading-a-dysfunctional-world.

Vorstellungen

Wenn Epiktet im fünften Abschnitt seines ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ zu bedenken gibt:

Nicht die Dinge

[πράγματα]selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen[δόγματα]von den Dingen. So ist z. B. der Tod nichts Furchtbares – sonst hätte er auch dem Sokrates furchtbar erscheinen müssen –, sondern die Vorstellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare,

darf man nicht vergessen, daß diese Mahnung ebensogut auf die positiven Dinge des Lebens Anwendung finden sollte. Liebe ich beispielsweise einen Menschen, so liebe ich nur die Vorstellung, die ich von diesem Menschen habe. Und indem ich dies tue, betrüge ich nicht nur die vermeintlich Geliebte; ich beraube sie darüber hinaus ihres Menschseins.

Epiktet. Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt, neubearbeitet von Karin Metzler, 11. Aufl., Kröner, 1984, p. 24[5].

Epictetus. »The Encheiridion, or Manual.« The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and Fragments. With an English Translation by W. A. Oldfather. Vol. II: Discourses, Books III and IV, The Manual, and Fragments, Harvard UP, 1959, pp. 479-537, hier pp. 487-9.

Da-Heim-Sein

In Peter Sloterdijks kontroverser Basler (1997) beziehungsweise Elmauer Rede (1999) Regeln für den Menschenpark findet sich die folgende, auf Heideggers sogenannten Humanismusbrief (1946/47) anspielende Passage:

Nur kraft dieser Askese würde eine Gesellschaft der Besinnlichen jenseits der humanistischen literarischen Sozietät sich formieren können; es wäre dies eine Gesellschaft aus Menschen, die den Menschen aus der Mitte rückten, weil sie begriffen hätten, daß sie nur als ›Nachbarn des Seins‹ existieren – und nicht als eigensinnige Hausbesitzer oder als möblierte Herren in unkündbarer Hauptmiete.

In Zeiten von Wohnungsnotstand und astronomisch hohen Mietpreisen ergibt das anthropotopologische Bild Sloterdijks neuen, konkreten Sinn: Das Sein als unerreichbares Da-Heim-Sein verstanden, läßt lange Warteschlangen Da-Seins-Berechtigter vor dem geistigen Auge erscheinen; die fließbandartige Wohnungsbesichtigung ist das luxussanierte Höhlengleichnis unserer Zeit. Schon ein kurzer Blick auf die ersehnten Quadratmeter lindert die Da-Seins-Not, doch: Der Begriff ›wohnen‹, der etymologisch mit ›zufrieden sein‹, ›lieben‹ und ›schätzen‹ verbunden ist, scheint seine Griffigkeit eingebüßt zu haben. »Eine schlechte Wohnung«, so Vater Märten in Goethes Was wir bringen, »macht brave Leute verächtlich.« Dies gilt im übrigen auch für das »Haus des Seins«.

Peter Sloterdijk. Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus. Sonderdruck. Suhrkamp, 1999, p. 30.

Art. »wohnen.« Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Aufl., de Gruyter, 2011, p. 994.

Johann Wolfgang Goethe. »Was wir bringen.« Weimarer Klassik 1798-1806. Herausgegeben von Victor Lange. Hanser, 1986. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 750-83, hier p. 754. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 6.1.

Martin Heidegger. Über den Humanismus. 11. Aufl., Klostermann, 2010, p. 5.

Weniger unglücklich?

Ich lese einen Artikel im New York-Magazin über die Online- oder besser Nachrichten-Sucht im Zeitalter des nach unten gerichteten Blicks. Darin der Satz:

Has our enslavement to dopamine — to the instant hits of validation that come with a well-crafted tweet or Snapchat streak — made us happier? I suspect it has simply made us less unhappy, or rather less aware of our unhappiness, and that our phones are merely new and powerful antidepressants of a non-pharmaceutical variety.

Nicht mehr lange und die Krankenkasse bezuschußt den Smartphone-Kauf!

Andrew Sullivan. »I Used to Be a Human Being.« New York, Sep. 18, 2016, nymag.com/selectall…

Der geheiligte Tag

Daß der am gestrigen 16. Juni von Aficionados moderner Literatur weltweit gefeierte 113. Bloomsday beinahe zwei Tage früher stattgefunden hätte, wissen viele Ulysses-Jünger nicht. Im ersten Brief des 22jährigen James Joyce an Nora Barnacle, datiert auf den 15. Juni 1904, heißt es:

I may be blind. I looked for a long time at a head of reddish-brown hair and decided it was not yours. I went home quite dejected. I would like to make an appointment but it might not suit you. I hope you will be kind enough to make one with me – if you have not forgotten me!

Den Hintergrund liefert der Kommentar zum Brief:

Sie

[Nora]kam nicht zur vereinbarten Zeit[ebenjenem 14. Juni]und ihr[Noras und James’]erster gemeinsamer Spaziergang fand am folgenden Abend statt, dem 16. Juni.

Richard Ellmann erklärt:

An diesem 16. Juni trat er

[Joyce]mit seiner Umwelt in Beziehung und ließ die Einsamkeit, die er seit dem Tod seiner Mutter verspürt hatte, hinter sich zurück. Später sagte er ihr[Nora]dann: ›Du hast mich zum Mann gemacht.‹ Der 16. Juni war der geheiligte Tag, der Stephen Dedalus, den rebellischen Jüngling, von Leopold Bloom, dem nachgiebigen Gatten, trennte.

So liegt den Feierlichkeiten zum Bloomsday – der wohl erste fand am 16. Juni 1929 unter dem Namen Déjeuner Ulysse im Hôtel Léopold in Les Vaux-de-Cernay, einem kleinen Dorf hinter Versailles, statt – eine Initiation zugrunde, die jedoch vom strahlenden, mehrdeutigen, detailreichen Plot des Ulysses gänzlich in den Schatten gestellt wird. Allerdings muß man weder um die biographischen Hintergründe dieses Datums wissen, noch ist die Lektüre des Romans eine Notwendigkeit, denn:

Yes, many people read Ulysses (as Monroe apparently did), but, as our Bloomsday celebrations show, one need not penetrate the mystery in order to recognize, and partake of, its prestige,

so Jonathan Goldman. Es bleibt dennoch zu hoffen, daß der Bloomsday viele Teilnehmer zum Lesen dieses ungeheuren Liebesbeweises motivieren wird.

Richard Ellmann. James Joyce. Revidierte und ergänzte Ausgabe, Suhrkamp, 1996, p. 248; p. XII. [Faksimile des Briefes]; p. 906.

James Joyce. Briefe an Nora. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Fritz Senn. 3. Aufl., Suhrkamp, 1996, p. 135.

Jonathan Goldman. »Bloomsday Explained.« The Paris Review, Jun. 13, 2014, https://www.theparisreview.org/blog/2014/06/13/bloomsday-explained/.

Ins Nirvana

Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Polizisten der Weimarer Republik, der Berliner Kriminalkommissar Ernst Gennat (1880-1939), wurde »aufgrund seiner Körperfülle der ›Buddha vom Alex‹, oder einfach nur ›Der Dicke‹ genannt.« Unter seiner Federführung wurde »auch das berühmte ›Mordauto‹ angeschafft«.

Der auf den ersten Blick verstörende, ja beinahe komisch anmutende Gegensatz von ›Buddha‹ und ›Mordauto‹ wird entschärft, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, daß der Buddha ein Mensch ist, welcher unter anderem »Einsicht in das Wesen der Tatvergeltung als Unheilszusammenhang« hat. Gennat trat somit nicht nur als korpulenter Beamter eindrucksvoll in Erscheinung, sondern auch als personifiziertes karma.

Regina Stürickow. Verbrechen in Berlin. 32 historische Kriminalfälle 1890-1960. Elsengold, 2014, p. 52.

»Buddha.« Lexikon des Buddhismus. Grundbegriffe, Traditionen, Praxis in 1200 Stichworten von A-Z, von Klaus-Josef Notz. Genehmigte Lizenzausgabe, Herder, 1998. Fourier, 2002, pp. 88-93, hier p. 88.

Kristallklarer Klangteppich

»Ich muß sagen«, so Glenn Gould im zweiten Telefongespräch, das er 1974 mit dem amerikanischen Musikpublizisten Jonathan Cott für den Rolling Stone geführt hat, »daß ich damals wie heute darüber entsetzt war, was die Beatles der Popmusik angetan haben.« –

Heute vor 50 Jahren, am 26. Mai 1967, erschien im Vereinigten Königreich Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, und aus Anlaß dieses runden Geburtstages wird – wie sollte es anders sein? – eine ›Deluxe Edition‹ dieses bahnbrechenden Albums veröffentlicht. Doch warum nur braucht die Welt einen Sgt.-Pepper-Stereo-Remix? Der für dieses Projekt verantwortlich zeichnende 47jährige Giles Martin, George Martins Sohn (der sich übrigens mit John Lennon den 9. Oktober als Geburtstag teilt), erklärt in einem hörenswerten Interview mit NPR:

What we do is we go back to the previous generation

[the original tapes], so we’re mixing off generations of tape that they never mixed off.[…]So it’s almost like a car that comes straight out of a paint shop. The tapes are glistening. What was recorded in ’67 sounds pure and crystal clear — there’s not any hiss or anything. And with this version of Sgt. Pepper that’s what we try to do — we’re trying to get you closer to the music.

Daß die ›Lackierung‹ durchaus hörbar ist, kann ich nur bestätigen; Songs wie »Lucy In The Sky With Diamonds« oder »She’s Leaving Home« heben sich deutlich von ihren bekannten Versionen ab, sie klingen frischer, prononcierter, ja geradezu erschütternd perfekt. Ob Glenn Gould, der von den Möglichkeiten der Aufnahmetechnik zeit seines Lebens fasziniert war, seine Kritik zumindest abschwächen würde, könnte er diese neue Nähe zur Musik erleben, wie sie nun im 50 Jahre jungen Sgt. Pepper zum Ausdruck kommt?

Bob Boilen. »Why Remix ‘Sgt. Pepper’s’? Giles Martin, The Man Behind The Project, Explains.« NPR, May 23, 2017, http://www.npr.org/sections/allsongs/2017/05/23/528678711/why-remix-sgt-peppers-giles-martin-the-man-behind-the-project-explains.

Jonathan Cott. Nahaufnahme. Telefongespräche mit Glenn Gould. 4. Aufl., Alexander Verlag Berlin, 2007, p. 96.

SCHREI!

Matthew James Seidel bezeichnet Dostojewski als »one of the few writers who can scream in print«, eine Charakterisierung, die das ambivalente, in den Geisteswissenschaften rege diskutierte Verhältnis von Stimme und Schrift, Laut und Buchstabe, Phonem und Graphem elegant und poetisch zu glätten vermag. (»Eine Stimme ohne différance«, so Derrida, »eine Stimme ohne Schrift ist absolut lebendig und absolut tot zugleich.«)

Unweigerlich stelle ich mir Dostojewski in der umstrittenen und geradezu kultisch-geprägten Primal Therapy des US-amerikanischen Psychologen Arthur Janov vor, deren Vollzug John Lennon zu seinem ersten Solo-Album, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), inspiriert hat. Ob die Urschrei-Therapie den russischen Schriftsteller-Psychologen zu anderen, noch tieferen Texten geführt hätte, als es etwa das Trauma der Scheinhinrichtung vom 22. Dezember 1849 oder die vierjährige Verbannung in ein sibirisches Arbeitslager getan hat?

Matthew James Seidel. »At the Firing Squad: The Radical Works of a Young Dostoevsky.« The Millions, May 3, 2017, www.themillions.com/2017/05/f…

Jacques Derrida. Die Stimme und das Phänomen. Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänomenologie Husserls. Aus dem Französischen von Hans-Dieter Gondek. Suhrkamp, 2003, p. 138.

Seiner Zeit voraus

In einem Auszug aus Erica Benners Monographie Be Like the Fox. Machiavelli in His World (Norton, 2017) stoße ich auf die folgende Passage:

Several years after writing the Prince, he

[Machiavelli]wrote to a close friend that for a long time I have not said what I believed, nor do I ever believe what I say. And if sometimes I do happen to tell the truth, I hide it among so many lies that it is hard to find.

Wüßte ich nicht, daß dieses Zitat gut 500 Jahre alt ist, ich würde es einem Poststrukturalisten – Foucault, Barthes oder Derrida – zuordnen.

Erica Benner. »How Machiavelli Trolled Europe’s Princes. Machiavelli’s advice for rulers was ruthless and pragmatic—and he may have intended for it to secretly destroy them.« The Daily Beast, May 6, 2017, http://www.thedailybeast.com/articles/2017/05/06/how-machiavelli-trolled-europe-s-princes.html.