Akademisches

Zwischen digitaler und Neuro-Geisteswissenschaft

Ich befürchte, daß immer mehr vermeintlich geisteswissenschaftliche Disziplinen durch die Implementierung vermeintlich naturwissenschaftlicher Methoden eine höhere Akzeptanz, verbesserte Plausibilität und letztlich eine Stärkung ihrer bröckelnden Existenzberechtigung zu erzielen versuchen. Oder mit den Worten Alissa Quarts:

Neurohumanities, then, is an attempt to provide the supposedly loosey-goosey art and lit crowds with the metal spines of hard science.

Und »hard science« bedeutet zugleich auch die Möglichkeit, »hard money« zu scheffeln. Man muß die Entwicklung dieser noch seltsam anmutenden interdisziplinären Verquickung abwarten, vor allem aber ihre Ergebnisse. Noch würde ich mich Jennifer Ashton anschließen, die in Quarts Artikel mit den Worten zitiert wird:

How your brain is firing won’t tell you if something is ironic, metaphorical or meaningful or if it is not.

Alissa Quart. »Adventures in Neurohumanities.« The Nation, May 8, 2013, https://www.thenation.com/article/adventures-neurohumanities/.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ferdinand de Saussure: Die Sprache als Begriffsdublette

Während Google an diesem 22. Februar 2013 an Arthur Schopenhauers 225. Geburtstag erinnert, möchte ich auf Ferdinand de Saussures 100. Todestag hinweisen. Der folgende Text bildet die leicht überarbeitete Version eines Kapitels meiner Magisterarbeit Die Topographie des Labyrinths. Zur Semiotik des Raummodells in den Romanfragmenten Franz Kafkas aus dem Jahr 2006 ab.

Das Klassifizierungssystem, mit dessen Hilfe der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) die Sprache betrachtet, ist zum Referenzobjekt strukturalistischer Analysen geworden. Indem Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan oder Roland Barthes de Saussures Methodologie über die Grenzen der Linguistik hinweg auf Ethnologie, Psychoanalyse oder die Mode anwandten, zeigten sie, daß menschliches Wissen und Handeln stets sprachlich manifestiert und somit zeichentheoretischen Ursprungs sind: »Ein Kleidungsstück, ein Auto, ein Fertiggericht, eine Geste, ein Film, ein Musikstück, ein Bild aus der Werbung, eine Wohnungseinrichtung, ein Zeitungstitel – offenbar lauter bunt zusammengewürfelte Gegenstände. Was können sie miteinander gemein haben? Zumindest dies: Sie alle sind Zeichen.« (Roland Barthes. »Die Machenschaften des Sinns.«)

Entscheidend dabei ist die Ansicht, daß jegliche Bedeutung systemimmanent – nämlich durch Differenzbildung an sich bedeutungsloser Elemente – generiert wird. Diese Fokussierung auf ein internes Beziehungsgeflecht ist für das Denken de Saussures ebenso charakteristisch wie die Beliebigkeit (Arbitrarität) des sprachlichen Zeichens*. Inwieweit es sich jedoch bei den Vorlesungsmitschriften der Jahre 1906-11, welche die Textgrundlage des Cours de linguistique générale bilden, tatsächlich um de Saussures Überlegungen handelt, bleibt Aufgabe der Editionsphilologie. Es wird im Folgenden aus der 3. Auflage der im Jahr 2001 bei Walter de Gryter erschienenen Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft zitiert. Sämtliche Belegstellen werden als Äußerungen de Saussures aufgefaßt.

Ferdinand de Saussure begreift Sprache – auf den bestimmten Artikel wird aufgrund des Universalitätsanspruches verzichtet – als eine »soziale Institution«, als Vermittlerin von Ideen. Dabei vertritt er konstruktivistische Ansichten, wenn er behauptet: »Man kann nicht einmal sagen, daß der Gegenstand früher vorhanden sei als der Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachtet; vielmehr ist es der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft; […].« De Saussure trennt Sprache (langue) vom Sprechen (parole) und damit »1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen«. Da de Saussure selbst auf die Unzulänglichkeiten einer adäquaten Übersetzung seiner Termini hinweist, werden im Folgenden auch die französischen Begriffe verwendet. Das Hauptaugenmerk des hier gegebenen Überblicks ruht auf der langue, ihrer semeologischen** Darstellung und ihrem Verhältnis zur Schrift.

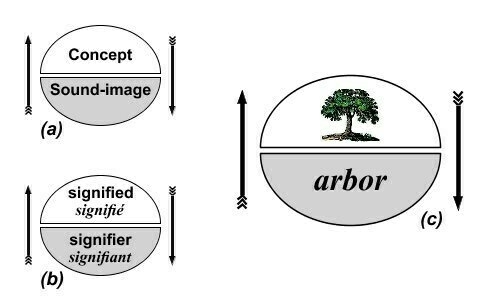

Das sprachliche Zeichen (signe) ist laut de Saussure eine Begriffsdublette***, die aus dem Oppositionspaar signifié und signifiant besteht und »beliebig«, das heißt »unmotiviert« ist.

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Vorstellung und Lautfolge unterliegen keiner natürlichen Bindung. Der Akt des Bezeichnens – das Verweisen auf ein außersprachliches Denotat durch ein Zeichen – beruht auf einer »Kollektivgewohnheit«. Wenn hier von Lautfolge die Rede ist, so meint dieser Begriff keineswegs die Äußerung einer Vorstellung als physikalische Manifestation. Im Gegenteil handelt es sich bei beiden Zeichenkomponenten um psychische Größen, die die Voraussetzung des Sprechens bilden. Wie schon Johann Gottfried Herder spricht auch de Saussure der Sprache eine orientierung- beziehungsweise ordnunggebende (und keine abbildende) Funktion zu. Gedanken (pensées) und Laute (sons) sind eine chaotische, amorphe Masse, die durch Sprache organisiert und geformt wird. Sowohl die Selektion eines Elements der penseés als auch dessen Kombination mit einem Gegenstück aus dem Bereich der sons sind arbiträr – und konventionell! Auf Basis dessen läßt sich die Vielfältigkeit der Sprachen erklären: »So ist die Vorstellung ›Schwester‹ durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge: […].«

Neben der Arbitrarität des sprachlichen Zeichens stellt de Saussure als zweiten, wesentlichen Grundsatz die Linearität des Signifikanten heraus: »Das Bezeichnende, als etwas Hörbares, verläuft ausschließlich in der Zeit und hat Eigenschaften, die von der Zeit bestimmt sind: a) es stellt eine Ausdehnung dar, und b) diese Ausdehnung ist meßbar in einer einzigen Dimension: es ist eine Linie.« Der physikalische Parameter Zeit fungiert – wie schon die Sprache als Ganzes – als Organisationsprinzip, das zur Charakterisierung des Ablaufs sprachlicher Ereignisse verwendet wird und durch strukturalistische Kontiguitätsanalysen eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Schrift ist dabei das Mittel par excellence, das »die räumliche Linie der graphischen Zeichen an Stelle der zeitlichen Aufeinanderfolge setzt«. Dieser syntagmatischen Ebene, die Elemente »in praesentia« enthält, stellt Ferdinand de Saussure eine paradigmatische entgegen, deren Glieder »in absentia« verbunden werden und die er als »Sphäre[] [der] assoziative[n] Beziehungen« beschreibt: »Andererseits aber assoziieren sich außerhalb des gesprochenen Satzes die Wörter, die irgend etwas unter sich gemein haben, im Gedächtnis, und so bilden sich Gruppen, innerhalb deren sehr verschiedene Beziehungen herrschen. So läßt das Wort Belehrung unbewußt vor dem Geist eine Menge anderer Wörter auftauchen (lehren, belehren usw., oder auch Bekehrung, Begleitung, Erschaffung usw., oder ferner Unterricht, Ausbildung, Erziehung usw.).«

Der Begriff der Assoziation verweist bereits auf den nicht-linearen, rhizomartigen Charakter dieses Verbindungstypus, der Analogien nach Sinn und/oder Form herstellt. Da de Saussure die Relationalität bereits in seinen Zeichenbegriff integriert hat, liegt es an den Unterschieden der Zeichenwerte (valeurs), distinktive Merkmale auszumachen. Bedeutung entsteht durch Differenzen im System: »Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch: eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder.«

Ein außersprachliches Referenzobjekt ist bei der Bedeutungskonstituierung ebenso auszugrenzen, wie das sprechende Subjekt selbst, das keinerlei individuellen Einfluß auf die soziale Institution Sprache (langue) besitzt.

Innerhalb der mentalistisch geprägten Zeichenkonzeption de Saussures stellt die Sprache »ein System von Zeichen« dar, das mit der »Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen usw. usw. vergleichbar« ist, »[n]ur sie das wichtigste dieser Systeme.« De Saussure begreift also das schriftliche Zeichensystem als ein dem sprachlichen untergeordnetes: »Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen: das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen.« Trotz ihres Supplementcharakters, den die Schrift in einer Sprachwissenschaft per definitionem verliehen bekommt, ist sie im allgemeinen doch vielmehr der Rede übergeordnet: das Schriftbild erscheint als normiertes, beständigeres, verlässlicheres Speichermedium inmitten eines Kommunikations-, Bildungs- und Forschungshorizonts.

*Der häufig unreflektiert übernommene Begriff der Arbitrarität ist – wie Roman Jakobson im Jahr 1962 anmerkt – »eine äußerst unglückliche Bezeichnung«, denn »[d]er Zusammenhang zwischen einem signans und einem signatum, den Saussure willkürlicherweise arbiträr nennt, ist in Wirklichkeit eine gewohnheitsmäßige, erlernte Kontiguität, die für alle Mitglieder der gegebenen Sprachgemeinschaft obligat ist.« (Roman Jakobson. »Zeichen und System der Sprache.«)

**Da Sprache ein »System von Zeichen [ist], die Ideen ausdrücken«, nennt de Saussure »eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht […] Semeologie«.

***Der oftmals verwendete Terminus Dichotomie wird aufgrund seiner Übersetzung als ein Zweigeteiltes vermieden, da das sprachliche Zeichen mit einem Blatt Papier vergleichbar ist, denn »man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden; ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen; […].«

Searle in Münster

Nun, da ich mit meinem Projekt Proust 2013 begonnen habe, entdeckte ich zufällig auf Seite 178 des ersten Bandes einen Notizzettel, den ich am 8. Dezember 2009 angefertigt hatte. An diesem Tag, an dem ich in einem Antiquariat die zehnbändige Recherche in der Übersetzung Eva Rechel-Mertens gekauft hatte (Suhrkamp, 1979), hielt John R. Searle im Rahmen der 13. Münsterschen Vorlesungen zur Philosophie einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel »Language and Social Ontology«. Ich erinnere ihn als einen kleinen, ruhigen, bestimmt und klar sprechenden Mann, der vor der Tafel im Audi Max auf und ab ging, und der im Anschluß auf jede Frage aus dem Plenum offen und geduldig einging. Auf meinem Zettel steht folgendes:

status function (declaration); status functions (institutional facts); deontic powers (language as the home of d. p.); desired independent reasons for actions.

1.) Collective Intentionality

2.) Status Function

3.) X counts as Y in C (context)

Natürlich versäumte ich es, mir nach den Fragen eine Unterschrift Searles zu ergattern. Ein »Have a nice night« bekam ich allerdings als Entschädigung von ihm zu hören.

https://www.uni-muenster.de/PhilSem/veranstaltungen/mvph/searle/searle.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce (1839-1914)

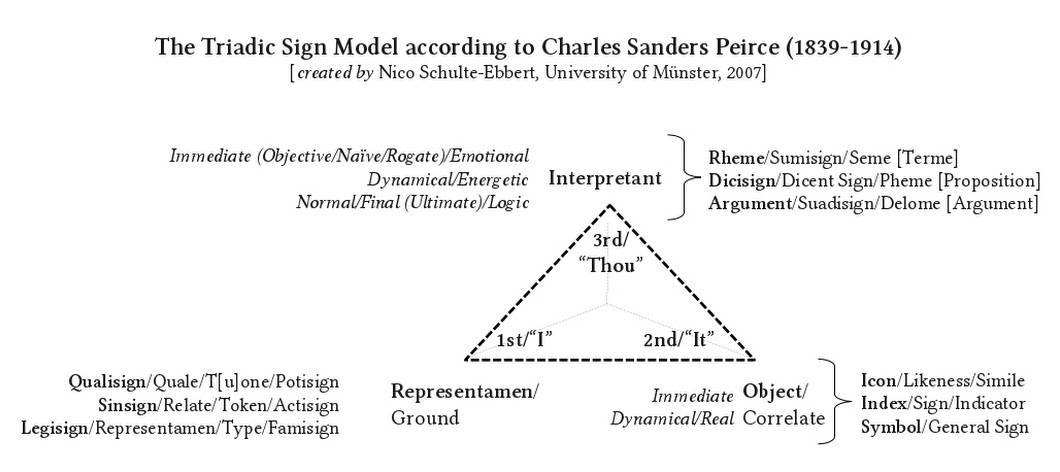

Es ist kein Wunder, warum die Semiotik Charles Sanders Peirce’ in universitären Lehrveranstaltungen nahezu gänzlich ausgeblendet wird. Eine Philosophie, die sich über 12.000 publizierte Seiten entfaltet – die bekannten unveröffentlichten Manuskripte umfassen zusätzlich etwa 80.000 handgeschriebene Seiten –, kann keinem Studenten als Grundlagenwissen beigebracht werden. Abhilfe und Orientierung sollen die im Rahmen des Peirce Edition Project der Indiana University/Purdue University Indianapolis publizierten und auf 30 Bände angelegten Writings (seit 1982) schaffen, die als chronologische Ausgabe eine nahezu vollständige und zusammenhängende Darstellung des Peirceschen Denkens beabsichtigt. Doch eine graphische Umsetzung des Zeichenmodells dürfte man auch in diesen Schriften vergeblich suchen, schlicht aus dem Grunde, weil Peirce selbst seine triadische Determinationsrelation nie auf diese Weise festgehalten hat. Im Wintersemester 2007/2008 habe ich mich selbst daran versucht, um ein wenig Licht und Ordnung ins Peircesche Dunkel und Chaos zu bringen.

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Curiositas

Die Gier nach Neuem galt lange Zeit als Motor wissenschaftlicher Erkenntnis, als treibende Kraft, Grenzen zu überschreiten und das ›unentdeckte Land‹ zu vermessen. Doch was ist aus der Neugierde geworden? Gibt es in der heutigen Wissenschaft noch einen Platz für sie oder zählt nurmehr noch das persönliche Netzwerk als Karriereprinzip? Peter-André Alt macht sich stark für die curiositas, den Zufall als Erkenntnisprinzip sowie für Beharrlichkeit und Ausdauer beim wissenschaftlichen Arbeiten.

Peter-André Alt. »Ist der Kandidat denn auch gut vernetzt?« Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 10. Jan. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/motive-der-forschung-ist-der-kandidat-denn-auch-gut-vernetzt-11600466.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Publish or perish?

Jürgen Kaube macht in der heutigen F.A.Z. auf eine Untersuchung des amerikanischen Anglisten Mark Bauerlein aufmerksam, die in erschreckender Weise darlegt, daß die Geisteswissenschaften ein Produktionssystem erzeugt haben, das Geschriebenes in hohem Maße erzeugt, während zugleich die Abnehmer, die Leser, fehlen. Man sollte sich daher Schopenhauers Wort zu Herzen nehmen, nach dem man nur dann schreiben sollte, wenn man etwas zu sagen habe.

Jürgen Kaube. »Eine Industrie ohne Abnehmer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Jan. 2012, N5.

Mark Bauerlein. »The Research Bust.« The Chronicle of Higher Education, Dec. 4, 2011, https://www.chronicle.com/article/The-Research-Bust/129930/

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]