Anekdotisches

Die kulinarischen Kosten des Brexits

In einem kritischen Beitrag für den Guardian weist Elton John auf die Auswirkungen des Brexits auf Künstler des Vereinigten Königreichs hin, denen bei Auftritten in der EU fortan eine bürokratische und finanzielle tour de force bevorstehe. Prägende Erfahrungen, wie sie Elton John in den sechziger Jahren auf dem Kontinent gemacht habe, blieben nicht-privilegierten britischen Musikern höchstwahrscheinlich verwehrt:

Wäre ich der Keyboarder einer jungen Band oder ein Solokünstler, der gerade erst anfängt, würde ich wohl kaum die Chance bekommen, nach Hamburg zu fahren oder mich in Paris mit Hotdogs bewerfen zu lassen.

Musik ist auf mehreren Ebenen Geschmackssache.

Elton John. »I learned by touring Europe in the 60s. Young artists need the same chance.« The Guardian, 7 Feb 2021, https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/07/elton-john-touring-europe-young-artists-brexit-negotiators-musicians-support.

Sloterdijks Berufe

- Opiniater / Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats

- Fachmann für nicht-periodische Kachelsysteme

- Skorpionmelker

- Anomalist

- Brainfood-Berater

- Licht-Konservator

- Komponist für Veterinärmusik

- Empathieplünderer

- Oligarchenseelsorger

- Schrumpfungskommissionsberater

- Kryptozoologe: Experte für nie festgestellte Tiere

- Lawn doctor an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

- Implantationssoziologe

- Gratis-Dienste-Berater (hilft Ihnen, alles zu bekommen, ohne je in die eigene Tasche zu greifen)

- Erdbeweger (steirisch)

- Paläo-Ozeanograph / Jeder Beruf ist ein nicht geschriebener Roman in der comédie humaine unserer Tage. Man muß mehr denn je Romane nicht schreiben

- Gasfeuerzeug-Adapter-Designer (es gibt ca. 3000 Modelle von Gasfeuerzeugen in der Welt, davon die meisten mit Hilfe von speziellen Aufsteckröhrchen nachfüllbar)

- Luxurologe

- Sizilianist

- Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen

- Ungeschehenmacher

- Resilienz-Berater

- Traum-Restaurator

- Internist, nicht-medizinisch

- Menetekel-Kalligraph

- Hersteller von Zielfernrohren für Flinten zur Subventionen-Jagd

- reputation defender

- Inkarnationsberater

- Nahegeher

- Erwartungenübertreffer

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, pp. 22, 64, 121, 166, 168, 169, 333, 368, 383, 393, 428, 433, 445, 446, 454, 455, 456, 462, 520, 549, 553.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, pp. 17, 255, 261, 324, 361, 376, 386, 423, 427.

Das Ende der Schönheit

Finde in Sloterdijks Notizen unter dem Datum des 29. September 2011 die triviale, aber erstaunliche Feststellung: »Casanova soll gesagt haben, auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende.« Diese Äußerung ist in ihrer Resignation zugleich tröstlich als auch lächerlich. Tröstlich, weil einem die engen Grenzen der physischen Attraktivität leger vor Augen geführt werden; lächerlich, weil Casanova die weiten Dimensionen der psychischen Schönheit nicht wahrnehmen konnte oder wollte; die Kartographierung der terra incognita fand nicht statt.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, p. 160.

Jenseitige Lektüre

In der bekannten und populären Rubrik »By the Book« der New York Times stand kürzlich das inzwischen achtzigjährige Ex-Monty-Python-Mitglied John »silly walk« Cleese Rede und Antwort. Auf die Frage, wie er seine Bücher ordnen würde, antwortete Cleese: »Gar nicht. Ich habe Bücher, die über den ganzen Planeten verstreut sind, wie meine Ex-Frauen. Wenn ich sterbe, lasse ich alle ungelesenen mit mir begraben. Mein Grab wird ›Mount Cleese‹ heißen.«

Der globalisierte Leser ist zugleich ein globalisierter Liebhaber, der das Ungelesene mit ins Jenseits nimmt. Kurioserweise existiert bereits seit 2007 ein Mount Cleese: Die neuseeländische Stadt Palmerston North benannte damals eine Mülldeponie nach dem britischen Komiker als Reaktion auf dessen Äußerung, Palmerston North sei »die Selbstmordhauptstadt Neuseelands«. Cleese riet in einem Podcast: »Wenn Sie sich umbringen wollen, aber nicht den Mut dazu haben, denke ich, daß ein Besuch in Palmerston North den Zweck erfüllen wird.«

»John Cleese Intends to Have His Unread Books Buried With Him.« The New York Times, Sept. 3, 2020, www.nytimes.com/2020/09/0…

»Mt. Cleese.« Atlas Obscura, www.atlasobscura.com/places/mt…

Nachdenklichkeit und Corona-Krise

Ab heute treten Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen bei Schul-, Gottesdienst- und Geschäftsbesuchen in Kraft. So dürfen nicht nur Spielplätze, Museen oder Zoos wieder öffnen, auch der Gang zu Friseursalons, von denen es in Deutschland gut 80.000 gibt, ist nach sechs Wochen wieder erlaubt – selbstredend unter strengen Hygienevorschriften. Konnte man bis Mitte März noch selbstverständlich zum Friseur gehen, so wurde der Alltag, das sogenannte ›normale Leben‹, urplötzlich durch eine globale Gesundheitskrise aus den Angeln gehoben und in Frage gestellt, wodurch auch das Selbstverständliche erschüttert wurde.

Ein Bonmot des Philosophen Hans Blumenberg, mit dem dieser seine 1980 gehaltene Dankrede zur Verleihung des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa beschließt, und das seit 2006 eine Gedenktafel am Geburtshaus Blumenbergs in der Lübecker Hüxstraße 17 ziert, lautet: »Nachdenklichkeit heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.« Man könnte nun problemlos diese ›Nachdenklichkeit‹ durch ›Krise‹, speziell durch ›Corona-Krise‹ ersetzen, die als eine global auftretende Ausnahmesituation der Definition immenses Gewicht verleiht: Corona-Krise heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.

Die Pandemie verdeutlicht nicht nur die Fragilität des Systems; sie zeigt uns auch unsere nicht minder fragilen Selbstverständlichkeiten auf. Unsere Gesundheit wird uns erst in der Krankheit bewußt. Ein Muskel, von dessen Existenz wir rein gar nichts wissen, drängt sich erst ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn er im Zuge alltäglicher Bewegungen schmerzt. Die heute wiedereröffnenden Friseursalons, die wir als selbstverständliche Servicepunkte in unser aller Leben zur Kenntnis genommen und dadurch nicht weiter beachtet hatten, lassen uns die Auswirkungen der Krise am eigenen Leibe, genauer: an den eigenen Haaren erfahren.

Das einst Selbstverständliche, das uns Orientierung und Sicherheit gegeben hatte, beginnt schon jetzt wie ein flüchtiger Traum zu wirken, und es wird uns nach der Corona-Krise mehr denn je als suspekt erscheinen. Die Pandemie katapultiert uns nicht nur aus den Friseurstühlen hinaus, sondern gerade auch aus unseren Selbstverständlichkeiten, und zwar mit einer längst überwunden geglaubten Effektivität, Radikalität und Ungewißheit. Doch Krise und Nachdenklichkeit eröffnen uns Spielräume, kreative Orte, an denen wir uns ausprobieren, Alternativen entwickeln und Fragen stellen können, auf die wir noch keine Antwort wissen müssen.

Blumenberg definiert in seiner Rede den Menschen als »das Wesen, das zögert«. Nun zwingt uns die aktuelle Situation eine Pause auf, läßt uns zögern und wirft uns dadurch auf unser Wesenhaftes zurück, macht uns unsere Wesenhaftigkeit als Distanzgeschöpf bewußt. Es täte uns daher allen gut, dieses neu oder wiederentdeckte Selbstbild festzuhalten und die in der Corona-Krise erlernten Verhaltensweisen auch in Zukunft anzuwenden, zumindest jedoch sich ihrer zu erinnern, wenn COVID-19 wie selbstverständlich beherrschbar geworden ist.

»Diese neuen Regeln gelten von heute an.« Süddeutsche Zeitung, 4. Mai 2020, www.sueddeutsche.de/politik/c…

Philipp Stoellger. »Kulissenkunst des Todes. Zum Ursprung des Bildes aus dem Tod.« Performanzen des Todes. Neue Bestattungskultur und kirchliche Wahrnehmung. Herausgegeben von Thomas Klie. Kohlhammer, 2008, pp. 15-40, hier p. 16.

Hans Blumenberg. »Nachdenklichkeit.« Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 1980. II. Lieferung. Lambert Schneider, 1981, pp. 57-61, hier pp. 57, 61.

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

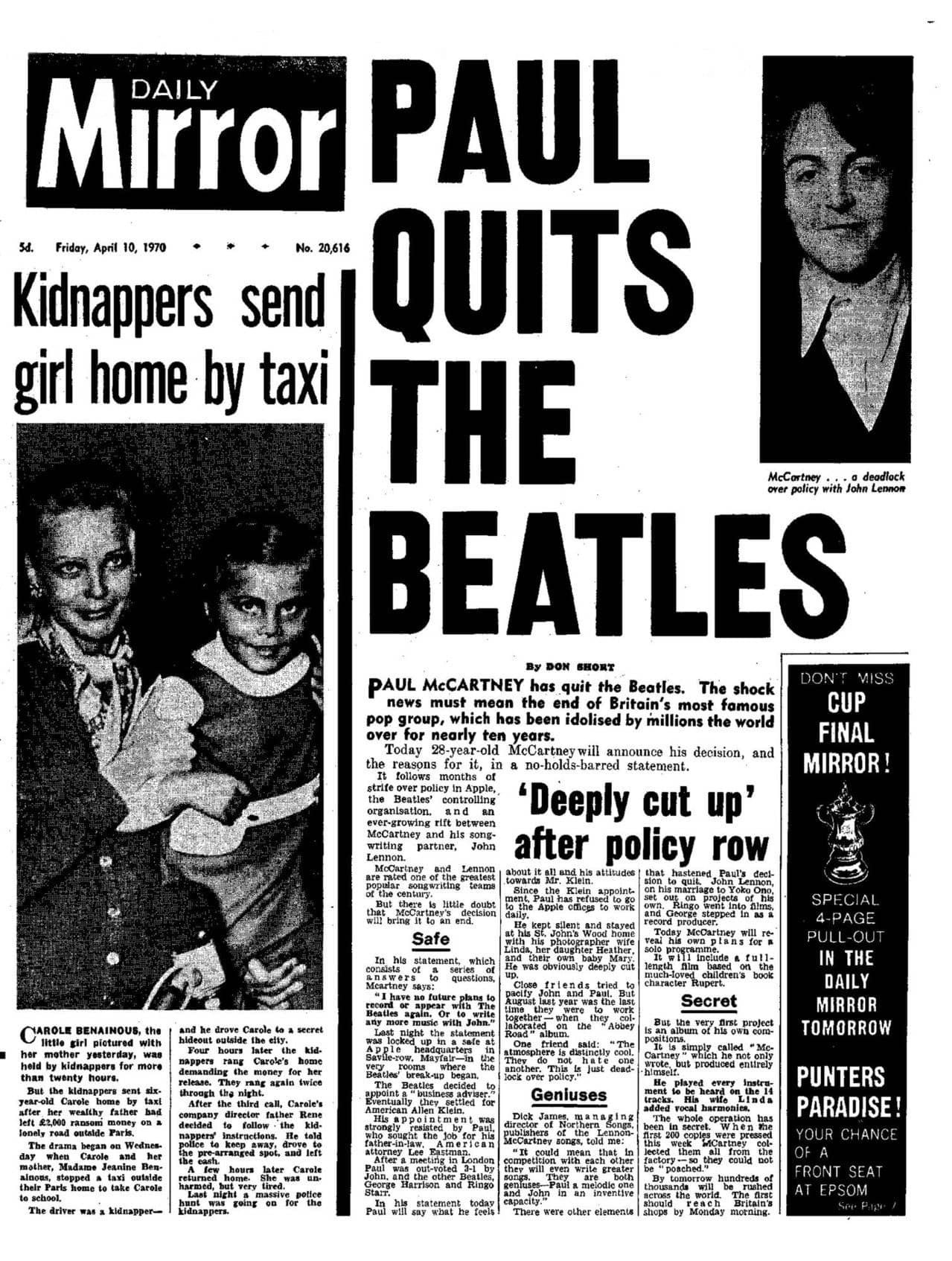

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

Populismus

In ihrer Ausgabe vom 1. Dezember 2019 macht die New York Times auf ein bemerkenswertes, fast schon romantisch zu nennendes Langzeitprojekt aufmerksam, das im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Seit den 1890er-Jahren arbeiten rund 400 Wissenschaftler am sogenannten THESAVRVS LINGVAE LATINAE, einem monumentalen, einsprachigen Wörterbuch der lateinischen Sprache, das bis dato 18 Bände umfaßt und – nach Aufschub von Q und N – beim Buchstaben R angekommen ist; man beabsichtigt im Jahre 2050 mit dem Lemma »zythum« (ein ägyptisches Malzbier) das ThLL abgeschlossen zu haben.

Die folgende Anekdote scheint mir erwähnenswert: »Gastwissenschaftler«, so heißt es in dem Artikel, »kommen oft vorbei [im Institut bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München], um bestimmte Wörter nachzuschlagen – das Gästebuch außerhalb der Bibliothek enthält in schwachen Lettern den Namen Joseph Ratzinger, besser bekannt als Papst Benedikt XVI. Er kam, um die Zettelkästen nach ›populus‹ zu befragen, was ›Massen‹ oder ›Volk‹ bedeutet.« [Meine Übersetzung] Es sei jedem selbst überlassen, eine Antwort auf die Frage zu ersinnen, warum Ratzinger ausgerechnet an diesem Begriff ein solches Interesse besaß. Ein Blick in den Thesaurus, vol. 10.1.2, Sp. 2713-38, zeigt, daß »populus« mit gut 25 Spalten einen weitaus umfangreicheren Eintrag darstellt als das gar nicht so weit entfernte »pontifex« mit derer neun (Sp. 2672-81).

Annalisa Quinn. »Latin Dictionary’s Journey: A to Zythum in 125 Years (and Counting).« The New York Times, Nov. 30, 2019, https://www.nytimes.com/2019/11/30/arts/latin-dictionary.html.

TLL Open Access. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 2019, https://www.thesaurus.badw.de/en/tll-digital/tll-open-access.html.

Unverhoffte Nicht-Treffen

Als Ergänzung und Konkretisierung seiner Erinnerungen, die Michael Krüger im Film Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph mitgeteilt hatte, kann sein Beitrag in der Winterausgabe 2019 der Zeitschrift für Ideengeschichte gelesen werden. In diesem mit »Unverhoffte Begegnung« betitelten Heft berichtet Krüger humoristisch von den nächtlichen Telefonaten, die er mit Blumenberg geführt hat, sowie von dem Versuch eines Treffens in Münster, dessen Nichtstattfinden über einen Zeitraum von fast vier Tagen schon slapstickhafte Züge trägt:

Wir einigten uns auf Montag gegen vier in einem Café, welches, wollte er

[Blumenberg]mir[Krüger]noch durchgeben. Im Hotel fand ich eine Nachricht von ihm vor, dass es leider nicht ging, also Dienstag zum Mittagessen, was er leider absagen musste wegen einer dringend abzuschließenden Arbeit, aber vielleicht komme er zu meiner Lesung, zu der er natürlich nicht erschien, am Mittwoch hätten wir uns am Abend sehen können, wenn[der Zahnheilkundler Walter]Ritter nicht ein hervorragendes Ossobuco auf dem Herd gehabt hätte, und am Donnerstag bin ich zurück von Münster nach München gefahren, ohne Herrn Blumenberg gesehen zu haben.

(Ähnlich grotesk klingt das Nicht-Treffen von Pablo Picasso mit Herbert und Inge Marcuse an der Côte d’Azur, von dem Michael Krüger in seiner zweiten autobiographischen Vignette berichtet.)

Ich erinnere mich, daß im oben erwähnten Blumenberg-Roadmovie auch eine Photographie Blumenbergs eingeblendet wurde, die den Altenberger in heller Sommerkleidung und in privater Atmosphäre zeigt, zu der Krüger, wenn ich mich recht entsinne, erklärte, daß er für eine Festschrift ein Bild von Blumenberg erbeten habe, allerdings keines, auf dem der Autor am Schreibtisch sitze oder vor einer opulenten Bücherwand stehe. In seinem Text schreibt Krüger, daß es ihm »gelungen war, für ein Sonderheft zu einem seiner [Blumenbergs] runden Geburtstage ein Foto von ihm zu erbetteln«, das »den Philosophen in Freizeitkleidung an einem Würstchengrill zeigt«. Bei dieser Arbeit am Grill würde wohl das Lachen der Thrakerin verstummen.

Schließlich wartet Krüger mit einer weiteren biographischen Anekdote auf, und zwar daß Blumenberg »die weißen Kent[-Zigaretten]« bevorzugt habe und »dass er die Mainzer Akademie wegen des dort herrschenden Rauchverbots nicht mehr besuchen wolle«. Die Tabaksucht als Mittel zum Zeck; gelebte actio per distans! Zufälligerweise begegnet man dem Rauchen auf transformativer, unorthodoxer Art in Krügers dritter und seinen Text abschließender Glosse über Imre Kertész, allerdings in einer kleinen Abschweifung über eine Beobachtung bei Georg Lukács, die ich nicht unerwähnt lassen möchte: »Wenig später habe ich [Krüger] Lukács in seiner Wohnung an der Donau in Budapest besucht, um die Erlaubnis zum Nachdruck eines frühen Artikels zum Film einzuholen, und wurde Zeuge, wie er vor meinen Augen eine kalte Zigarre, die er während des Redens im Mund behielt, mehr oder weniger aufaß, jedenfalls war sie, als ich mich von ihm verabschiedete, weg.«

Michael Krüger. »Blumenberg, Picasso, Kertész.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIII/4, Winter 2019, pp. 19-26.

Verfehlungen freier Geister

In Peter Neumanns salopp verfaßtem Panorama Jena 1800 springt mir die folgende Passage ins Auge, die als Ergänzung zu meinen hier, hier, hier, hier und hier bereits angeführten Verfehlungen mit einer ausführlicheren biographischen Untersuchung in Betracht gezogen werden sollte:

Voriges Jahr, auf der Herbstmesse 1797 in Leipzig, haben sie

[Fichte und Schelling]sich zum ersten Mal getroffen, nachdem verschiedene Anläufe sowohl in Schellings Studienstadt Tübingen, wo Fichte einmal das Evangelische Stift besucht hatte, als auch zuletzt in Jena, zu Pfingsten, gescheitert waren. Stets hatten sie einander verpasst.

Wie bei so vielen interessant klingenden und mit beinahe relotiushaftem Dekor versehenen Anekdoten dieses Buches hätte man sich genaue Quellenangaben gewünscht.

Peter Neumann. Jena 1800. Die Republik der freien Geister. 3. Aufl., Siedler, 2018, p. 57.

Arthur zu Arthur, Staub zu Staub

Ein ungewöhnlich oberflächlicher, am heutigen Montag in der New York Times erschienener Artikel über die Beziehung Arthur Rimbauds zu dessen Heimatstadt, dem heutigen Charleville-Mézières, kann immerhin mit einer schlüpfrig-makaberen Anekdote aufwarten:

Bernard Colin, der Friedhofsverwalter des heute etwa 47.000 Einwohner zählenden Hauptortes des französischen Départements Ardennes, berichtet, daß er hin und wieder Paare an Rimbauds Grab erwische, »die an diesem Ort übermäßig freundlich wurden (getting overly friendly), vorteilhaft beschattet von dichtem, grünem Laub einiger Nadelbäume.« »Ihre Nachkommen«, fügt Colin hinzu, »werden alle Arthur heißen.«

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die sterblichen Überreste des Dichters, der am 10. November 1891 im Alter von 37 Jahren in einer Klinik in Marseille dem Knochenkrebs erlag, auf Wunsch seiner Mutter, seiner Lebensspenderin, zurück in die von ihm verhaßte Geburtsstadt überführt wurden in der Hoffnung auf ein bißchen ewige Ruhe.

Norimitsu Onishi. »His Life Was a Feast; His Grave Is a Magnet.« The New York Times, Sept. 16, 2019, Sec. A, p. 4. New York edition.

Im Tränen-Reich

Wenn mir so viele Weisen des Weinens zur Verfügung stehen, so wahrscheinlich deshalb, weil ich mich, wenn ich weine, stets an jemanden wende und der Empfänger meiner Tränen nicht immer derselbe ist: ich passe meine Arten des Weinens dem Typus von Erpressung an, die ich durch meine Tränen auf meine Umgebung auszuüben verstehe. (Roland Barthes. Fragmente einer Sprache der Liebe. Übersetzt von Hans-Horst Henschen. Suhrkamp, 1988, pp. 252-3.)

Ein Podcast des Economist machte mich auf ein vermeintlich skurriles Beschäftigungsverhältnis aufmerksam:

In der Demokratischen Republik Kongo wächst der Markt für professionell Trauernde. Wie schon aus dem Alten Ägypten überliefert, tauchen sogenannte Klageweiber bei Beerdigungen auf und weinen um die Verstorbenen – weil sie dafür bezahlt werden. Wird man für eine ganze Klagewoche gebucht, könne man mit einer Vergütung von bis zu 150 $ rechnen, ein Betrag, den ein kongolesischer Grundschullehrer in etwa monatlich erhalte. Weinen erweist sich also als lukrativer als die Vermittlung von Lesen, Schreiben und Rechnen.

Während diese Art von Dienstleistung in der Hauptstadt Kinshasa schon etabliert sei, versuchten Unternehmer nun, den Osten des Landes mit pleureurs zu erschließen. Da in Kongo der Glaube herrsche, daß die verstorbene Person ihre eigene Bestattungszeremonie wie einen Film mitverfolgen könne, liege derartig überzogen-prunkvolles Trauern durchaus im Interesse der Zurückgebliebenen, denn falls die Dahingeschiedenen mit dem, was sie da sehen, nicht zufrieden sind, könnten sie zurückkehren und ihre Verwandten heimsuchen. Man geht also auf Nummer Sicher, wenn man Arbeiterinnen im Weinberg der Trauer bestellt.

»Chaos and calculation: Brexit.« The Economist Radio, 27. Feb. 2019, 17:06-22:12.

Eifersüchtiges Ausweichen

Im Februar 1819 schrieb Adele Schopenhauer ihrem Bruder Arthur einen langen Brief, in dem sie ihm das folgende Versäumnis vorhielt: »In Venedig hast Du Byron nicht gesehen. Das ist mir höchst fatal und unerklärlich; denn wenig Dichter haben mich so angesprochen, wenigere haben mir den Wunsch sie zu sehen gegeben.« Wie kam es zu diesem Nicht-Treffen? Was steckte hinter dieser Verfehlung des berühmten Engländers mit dem noch nicht berühmten Deutschen?

Am 23. September 1818 brach der 30jährige Arthur Schopenhauer – sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung hatte er nach vierjähriger Arbeit gerade abgeschlossen – aus Dresden zu seiner ersten Italienreise auf. Goethe hatte ihm am 9. August in einem Brief aus Karlsbad geschrieben: »Möge die italiänische Reise glücklich seyn! An Vergnügen und Nutzen wird es nicht fehlen. Vielleicht machen Sie von einliegender Carte Gebrauch.« So befand sich in Schopenhauers Reisegepäck auch jene Goethesche Karte, bei der es sich um ein Empfehlungsschreiben an Lord Byron handelte, von dem Goethe wußte, daß dieser sich seit geraumer Zeit im ›Land, wo die Zitronen blühn‹ aufhielt.

Der 28jährige George Gordon Lord Byron war am 10. November 1816 in Venedig angekommen. Er wird insgesamt sechs Jahre im selbstgewählten italienischen Exil bleiben, wo er seinen Don Juan verfassen wird. Als ein solcher erschien er Percy Bysshe Shelley, der Byron im Herbst 1818 in Venedig – zu einer Zeit also, in der sich auch Schopenhauer dort aufhielt – einen Besuch abstattete, um nach dem Tod seiner Tochter Clara ein wenig Ablenkung zu finden. Benita Eisler schreibt in ihrer wunderbaren und detailreichen Byron-Biographie:

Während Byron seine nächtlichen Streifzüge durch Venedig schilderte, stieg in diesem

[Shelley]abwechselnd Neid, Bewunderung und Abscheu auf.[...]Der puritanische und provinzielle Shelley war ernstlich schockiert (was zweifelsohne in Byrons Absicht lag) über all die Hinweise auf Byrons Verderbtheit.

Die Annahme liegt nahe, daß es diese lasterhaften Charaktereigenschaften waren, die Promiskuität, die Homosexualität, die ein Treffen Schopenhauers mit ebenjenem skandalumwitterten englischen Dichter durchkreuzt haben könnten. Doch ein anderer Grund wiegt mehr.

Viele Jahrzehnte nach seiner Italienreise vertraute Schopenhauer dem Komponisten und Wagner-Schüler Robert v. Hornstein den Grund seines Nicht-Treffens mit dem nur um einen Monat älteren Lord Byron an. Der Philosophiehistoriker Kuno Fischer gibt diese Erinnerungen in seiner zuerst 1893 erschienenen Schopenhauer-Monographie mit den Worten wieder:

Als er

[Schopenhauer]eines Tages auf dem Lido mit seiner Freundin spazieren ging, jagte plötzlich ein Reiter im Galopp an ihnen vorüber. ›Ecco il poeta inglese!‹ rief die Freundin aus und konnte den Eindruck Byrons nicht mehr vergessen. Dadurch wurde die Eifersucht Schopenhauers dergestalt erregt, dass er die Bekanntschaft dieses großen und interessanten Dichters vermied, was er in späteren Jahren außerordentlich bereut hat.

Es war also Eifersucht, die Furcht »vor Hörnern«, die Schopenhauer dazu bewog, Goethes Karte nicht abzugeben und folglich Byron nicht zu treffen. Die Verfehlung der beiden Männer in Venedig kam durch ein Ausweichen des Philosophen zustande.

Die Schopenhauers. Der Familienbriefwechsel von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1991, p. 278.

Arthur Schopenhauer. Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente zur Farbenlehre. Herausgegeben und mit einem Essay von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1992, pp. 43-4.

Johann Wolfgang Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. Herausgegeben von Hans-Jürgen Schings. Hanser, 1988. Genehmigte Taschenbuchausgabe, btb, 2006, p. 142 [III.1]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 5.

Benita Eisler. Byron. Der Held im Kostüm. Aus dem Amerikanischen von Maria Mill. Blessing, 1999, pp. 620-1.

Kuno Fischer. Arthur Schopenhauer. Leben, Werk und Lehre. Herausgegeben und eingeleitet von Maria und Werner Woschnak. Marix, 2010, p. 95.

Arthur Schopenhauer. Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Neue, stark erweiterte Ausgabe. Frommann-Holzboog, 1971, p. 220.

Digitale Verfehlung

In einem Interview mit Jan Drees berichtet Alexander Kluge unter anderem von seinem Versuch eines Erstkontakts mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Ben Lerner. So seien Geschichten, die Kluge Lerner per E-Mail zugeschickt habe, in dessen Spam-Ordner gelandet, wo Lerner sie acht Wochen später zufällig gefunden habe. »Und so sind wir zusammengekommen«, so Kluge. Die digitale Technik – man könnte wortspielerisch sagen: ein kluger, lernender Algorithmus – hat demnach den Kontakt der beiden Autoren verzögert; beider Verfehlung geschah im Spam.

»Die neun Ordnungen von Schnee. Alexander Kluge im Gespräch mit Jan Drees (Teil 1).« Deutschlandfunk, 25. Dez. 2018, 3:38-3:53.

Sabotage

In seiner aktuellen »Neulich«-Kolumne für die Literaturzeitschrift Volltext gibt der Schriftsteller Andreas Maier folgende Anekdote zum besten:

Neulich schlief mir in der U-Bahn ein Fuß ein, den ich darauf hob und schüttelte. Ein mir gegenübersitzender Mann rief gleich: Spinnst du, hast du keinen Respekt? Ich sagte, mein Fuß sei eingeschlafen, und hob ihn wieder, um ihn zu schütteln. Darauf er, völlig wildgeworden: Du Scheißnazi, du Faschist, du deutsche Drecksau, man muss euch alle umbringen. Er schrie durch den ganzen Waggon und meinte mit ›euch alle‹ uns alle im Waggon. Übersetzt in klare Sprache: Er war Araber, besoffen und glaubte, ich hätte ihm ›die Fußsohle gezeigt‹. Er hatte dieses rhetorisch miese ›Respekt‹-Wort zur Hand (und Gott sei Dank kein Messer).

Unweigerlich mußte ich an die berühmt-berüchtigte Pressekonferenz vom 14. Dezember 2008 in Bagdad denken, in welcher der irakische Journalist Muntadhar al-Zaidi zu weltweiter Prominenz avancierte, und zwar nicht etwa aufgrund kritischer Fragen, die er stellte, sondern vielmehr weil er seine Schuhe auf den damaligen US-Präsidenten George W. Bush warf und ihn zweimal nur knapp verfehlte. Vor dem Hintergrund islamischer Hygieneverordnungen erhält die Sabotage (frz. saboter für ›in Holzschuhen umhertappen‹, ›derb auftreten‹, ›mit dem Kreisel spielen‹, ›stoßen‹, ›quälen‹) eine neue Dimension.

Andreas Maier. »Neulich.« Volltext, Nr. 3/2018, pp. 24-5, hier p. 24.

Art. »sabotieren.« Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Genehmigte Lizenzausgabe, Edition Kramer, 2018, pp. 1153-4.

Nachtoderfahrungen

In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books stoße ich auf zwei Arten der Nachtoderfahrung. Die eine betrifft den weltrekordhaften Nachruhm Herbert von Karajans:

Ende letzten Jahres erschien ein gewaltiges Kompendium – und wie das Guinness Book of World Records vermerkt: »the largest box set ever issued« – des österreichischen Dirigenten, das nicht weniger als 330 CDs, 24 DVDs, zwei Blu-Ray-Audio-Discs, eine Bildbiographie sowie diverse Booklets umfaßt – insgesamt 405 Stunden Musik, von Karajans erster Aufführung 1938 bis zu seiner letzten im April 1989.

Die andere, sich weniger in olympischen Höhen abspielende Nachtoderfahrung ereilte die sterblichen Überreste des 2008 verstorbenen US-amerikanischen Schriftstellers und Radiomoderators Studs Terkel. Neben der Digitalisierung und dem Zugänglichmachen von Terkels über 5600 Radioshows – was eine sowohl zeitliche als auch quantitative Korrespondenz zum Karajanschen Nachruhm darstellt – erscheint eine kuriose Anekdote in ihren Ausmaßen weniger überwältigend: Garry Wills berichtet, daß, nachdem Terkel gestorben war, seine Asche und die seiner Frau von Freunden bestattet worden sei. Dann sei das Folgende geschehen:

After the earth was tamped down over them, a dog trotted up and pissed on the spot. Another ritual. Enthusiastically applauded.

Wie auch immer sich die Nachtoderfahrung äußern mag: Applaus scheint ihr gewiß.

Tim Page. »The Wizard of Salzburg.« Rezension zu Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca, von Herbert von Karajan. The New York Review of Books, Jun. 7, 2018, vol. LXV, no. 10, pp. 30-1.

Garry Wills. »The Art of the Schmooze.« The New York Review of Books, Jun. 7, 2018, vol. LXV, no. 10, pp. 42-3.

Anekdoten aus einem Jahrhundert

Was ich aus Emmanuelle Loyers monumentaler Biographie über den Ethnologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009) gelernt habe:

- er war 1,79 Meter groß;

- er fiel 1933 durch die Führerscheinprüfung;

- er war leidenschaftlicher Leser von Kriminalromanen;

- er besuchte die Chinesische Oper in New York City mit Albert Camus;

- Franz Boas starb 1942 direkt neben ihm;

- Strawinsky machte auf ihn »den Eindruck einer pedantischen und ängstlichen russischen alten Dame«;

- er brach mit Jacques Lacan in dessen Citroën DS zu »sehr lustig

[en]« Expeditionen auf; - er fand in alten Kochbüchern in der New York Public Library »absolut sensationelle aphrodisische Rezepte«;

- er war technophil, liebte Musik und Tiere;

- er schnupfte einerseits gern Tabak, andererseits war er mit zwei bis drei Päckchen täglich auch ein starker Raucher;

- er besaß eine Leidenschaft für Pilze;

- er war klaustrophob und überpünktlich;

- er äußerte sich sarkastisch, ja geradezu grausam gegenüber Roland Barthes’ literarischem Strukturalismus;

- er mochte den Humor der US-amerikanischen Fernsehserie The Sopranos;

- er hatte zwei Tageszeitungen abonniert;

- er kaufte Max Ernst einen Kriegshelm ab, nachdem dieser sich von Peggy Guggenheim getrennt hatte und knapp bei Kasse war;

- seine Lieblingsfarbe war Grün;

- er neigte dazu, ohnmächtig umzukippen;

- er schätzte Bücher von Michel Houellebecq;

- er wünschte sich, daß es bei seiner Beerdigung regnen würde, damit die Trauernden möglichst formlos in Plastikstiefeln erscheinen würden.

Emmanuelle Loyer. Lévi-Strauss. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp, 2017, pp. 111, 135, 171-2, 380, 423, 440, 506-7, 578-9, 706, 715, 731-2, 740-1, 748, 750, 796, 805, 812, 883, 911, 946, 1031, 1034.

Gefühlskompostierung

Aus einer Besprechung anläßlich des 50. Jahrestages der Erstveröffentlichung von W. S. Merwins »possibly most iconic collection of poetry« The Lice erfahre ich, daß Merwin ihm zugesandte Manuskripte anderer Dichter – nachdem er diese gelesen und sich Notizen gemacht habe – zu einem Komposthaufen auf seinem hawaiianischen Grundstück getragen habe.

Michael Wiegers, Chefredakteur von Copper Canyon Press, wo The Lice nun neu erschienen ist, der dieses merkwürdige Ritual beobachtet hatte, erkannte, daß Merwin den Dichtern durch sein religiös-ökologisches Tun die letzte Ehre erwies: »These poets have contributed back to the soil, the land, the trees, making this home where he’s [Merwin] written some of his most beautiful poems«, so Wiegers. –

Kreislauf des Lebens, Kreislauf des Papiers, Kreislauf der Gefühle und Ideen, aus denen neue Gedichte komponiert und wieder kompostiert werden.

Adrienne Raphel. »Reading a Dysfunctional World. Why Merwin’s The Lice is needed now more than ever.« Poetry Foundation, Jul. 24, 2017, https://www.poetryfoundation.org/articles/143711/reading-a-dysfunctional-world.

Vignetten

Randall Fullers Studie über den Einfluß von Charles Darwins Evolutionstheorie auf das intellektuelle Amerika der 1860er Jahre erweist sich – folgt man der Rezension John Hays – als Füllhorn obskurer Anekdoten.

So erfahre man beispielsweise, daß der Bostoner Mediziner John Jeffries (1744-1819) »der erste Mensch war, der den Ärmelkanal per Luftballon« überquert habe, und zwar nackt! Der als ›letzter Transzendentalist‹ apostrophierte Franklin Sanborn (1831-1917) hingegen habe zweifelhafte lokale Berühmtheit (infamy) durch das »Düngen seines Gartens mit seinen eigenen Fäkalien« erlangt. Derartige Abschweifungen sind das Salz in der Suppe einer jeden (wissenschaftlichen) Monographie!

John Hay. »Darwin’s Early Adopters.« Rezension zu The Book That Changed America. How Darwin’s Theory of Evolution Ignited a Nation, von Randall Fuller. Public Books, Apr. 5, 2017, www.publicbooks.org/darwins-e…

Touché!

Als ein Violinist – es handelte sich dabei wohl um den Italiener Felix Radicati – die sogenannten Rasumowsky-Quartette mit der Bemerkung, diese seien keine Musik, abqualifizierte, entgegnete ihm ihr Komponist Beethoven souverän:

Sie sind nicht für Sie, sie sind für eine kommende Zeit.

Dieses Diktum sollten sich alle Künstler auf ihre Fahnen schreiben.

Lewis Lockwood. »›There Is Only One Beethoven‹.« Rezension zu Beethoven for a Later Age: Living with the String Quartets, von Edward Dusinberre. The New York Review of Books, Jan. 19, 2017, vol. LXIV, no. 1, pp. 48-50.

Pathologie des Begriffs

Damian Thompson vertritt in seinem mit vielen Beispielen gespickten Artikel über den Alkoholkonsum großer Komponisten die Ansicht, daß man den Begriff alcoholism nicht auf historische Personen anwenden könne, da er einerseits erst 1849 geprägt, andererseits nicht hinreichend definiert worden sei.

Diese beinahe radikalkonstruktivistische Sicht mag bei der sicherlich dürftigen und teils auf Anekdoten beruhenden Quellenlage durchaus nachvollziehbar sein. Von Bach etwa sei nur bekannt, daß dieser im Jahre 1713 während einer zweiwöchigen Reise nach Halle eine Bierrechnung über acht Gallonen (plus jede Menge Brandy) hätte begleichen müssen; daraus Rückschlüsse auf Alkoholismus zu ziehen, wäre wahrlich absurd!

Wer weiß, wie sich die Semantik entwickeln wird? Ob zukünftige Forscher Ernest Hemingway, Dylan Thomas oder Charles Bukowksi noch als Alkoholiker bezeichnen werden?

Damian Thompson. »A surprising number of great composers were fond of the bottle – but can you hear it?« The Spectator, Dec., 10, 2016, www.spectator.co.uk/2016/12/a…