Anekdotisches

Anti-Cafard

Nachdem Emil Cioran 1936 aus Deutschland zurückgekehrt war, nahm er eine Stelle als Philosophielehrer im rumänischen Braşov an. Es sollte sein letzter Versuch sein, einer geregelten Vollzeitarbeit nachzugehen – und er scheiterte wie so oft. Sein Unterricht war derart chaotisch, er selbst als Lehrer derart ungewöhnlich, daß der Direktor, als Cioran die Schule schließlich verließ, dieses Ereignis zum Anlaß nahm, um sich in einen Vollrausch zu saufen. Die dionysische Erleichterung des einen ging mit dem Katzenjammer des anderen einher.

Costica Bradatan. »The Philosopher of Failure: Emil Cioran’s Heights of Despair.« Los Angeles Review of Books, Nov. 28, 2016, lareviewofbooks.org/article/p…

Heldenhumor

Im New Yorker gibt die Sängerin Catherine Russell, die neben vielen anderen auch mit David Bowie auf Tour gewesen ist, ein Beispiel von Bowies Humor:

»One night, he had on that Armani suit,« she said. »I told him, ›You look real good in that suit.‹ He says, ›I’m a happily married man.‹«

Kleider machen Helden, just for one day…

Sarah Larson. »David Bowie, Celebrated By His Friends.« The New Yorker, Sept. 30, 2016, www.newyorker.com/culture/s…

Gras zu Heu

Beim Durchblättern des Blumenberg-Taubes-Briefwechsels stoße ich auf eine von mir während der Lektüre vor über drei Jahren gekennzeichnete Passage in Brief 47, den Hans Blumenberg am 28. Juni 1977 von Münster nach Berlin an Jacob Taubes sandte: »Übrigens und zum Schluß«, heißt es da,

die Formel, dass Jacob Taubes das Gras auf den Schreibtischen wachsen höre, ist von mir schon 1963 in Gießen geprägt worden. Tröstlich dabei ist, dass viel von dem derart gewachsenen Gras inzwischen zu Heu geworden ist.

Fast möchte man behaupten, damals sei das Gras grüner und das Heu goldener gewesen.

Hans Blumenberg / Jacob Taubes. Briefwechsel 1961-1981 und weitere Materialien. Herausgegeben von Herbert Kopp-Oberstebrink und Martin Treml unter Mitarbeit von Anja Schipke und Stephan Steiner. Mit einem Nachwort von Herbert Kopp-Oberstebrink, Suhrkamp, 2013, p. 184.

The Dream Is Over

Während der formvollendeten Anwendung der »Kulturtechnik Umblättern« auf May Pangs 2008 erschienenes Instamatic Karma. Photographs of John Lennon stieß ich im Kapitel »the dream is over« auf die skurrilen Umstände der offiziellen Auflösung der Beatles: »On December 29, 1974«, so Pang,

the voluminous documents were brought down to John in Florida by one of Apple’s lawyers. ›Take out your camera, Linda,‹ he joked to me. Then he called Harold Seider

[Lennon’s lawyer and advisor]to go over some final points. When John hung up the phone, he looked wistfully out the window. I could almost see him replaying the entire Beatles experience in his mind.

Blättert man um, sieht man die grobkörnige Schwarz-Weiß-Momentaufnahme des Unterschreibens: Nach Paul McCartney, George Harrison und Richard Starkey besiegelt Lennon als letzter die Bandauflösung:

He finally picked up his pen and, in the unlikely backdrop of Disney World, at the Polynesian Village Hotel, officially ended the greatest rock ’n ’roll band in history by simply scrawling John Lennon at the bottom of the page.

Man könnte der Tatsache, daß Lennons Unterschrift während der Weihnachtsferien im Magic Kindom geleistet wurde, eine gewisse surrealistische Bedeutsamkeit anbeilegen. So blieben sich die (Ex-)Beatles auch im Moment ihrer Auflösung treu.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Dialektik der Aufklärung

Im letzten Jahr, am 11. Mai 2012, erfuhr ich auf einer Geburtstagsfeier in Münster Erstaunliches: Einer der Gäste kam auf mich zu, als im Hintergrund Otis Reddings im Januar 1968 postum veröffentlichter Klassiker »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« lief. Der mir Unbekannte fragte mich, ob mir je aufgefallen sei, daß es in dem Song eine Stelle gebe, an der man hören könne, wie Otis Redding ein Bullauge putzt (im unten angefügten Video bei 0:54 und bei 1:50).

Ich schaute ihn irritiert an, lächelte und rechnete diese Frage der offensichtlich schon alkoholgetrübten Wahrnehmung des Partybesuchers an. Doch er ließ nicht locker, spielte mir die Stelle wieder und wieder vor, äußerte wieder und wieder: »Da! Genau da poliert Otis das Bullauge!«, bis ich es tatsächlich hörte! Am nächsten Tag nahm ich mir den Song in ruhiger Atmosphäre erneut vor: Das Poliergeräusch entpuppte sich schnell als Möwenschreie. Ich war ein wenig enttäuscht. Doch so wie ich von Anfang an im Beatles-Song »Tomorrow Never Knows« aus dem verzerrten Lachen Paul McCartneys und den zerschnipselten Gitarren-Loops Möwen über Liverpool schweben sehe, sehe ich bei »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« seit diesem Abend Otis Redding mit einem Putzlappen am Bullauge stehen.

Otis Redding - Sittin on the Dock of the Bay (HQ)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Lektürenötigung

In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (6. Jan. 2013, Seite 42) entdeckte ich die Lübecker Form von Understatement: In Hugo von Hofmannsthals Exemplar des Felix Krull (ein Buch aus seiner etwa 2800 Titel umfassenden Privatbibliothek, die erhalten sind) findet sich eine Widmung Thomas Manns vom 5. November 1923, die da heißt:

An Hugo von Hofmannsthal in der Hoffnung, der parodistische Scherz möge ihn irgend einmal eine Stunde lang leidlich unterhalten.

Welch charmante Lektürenötigung!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Frappierende Koinzidenz

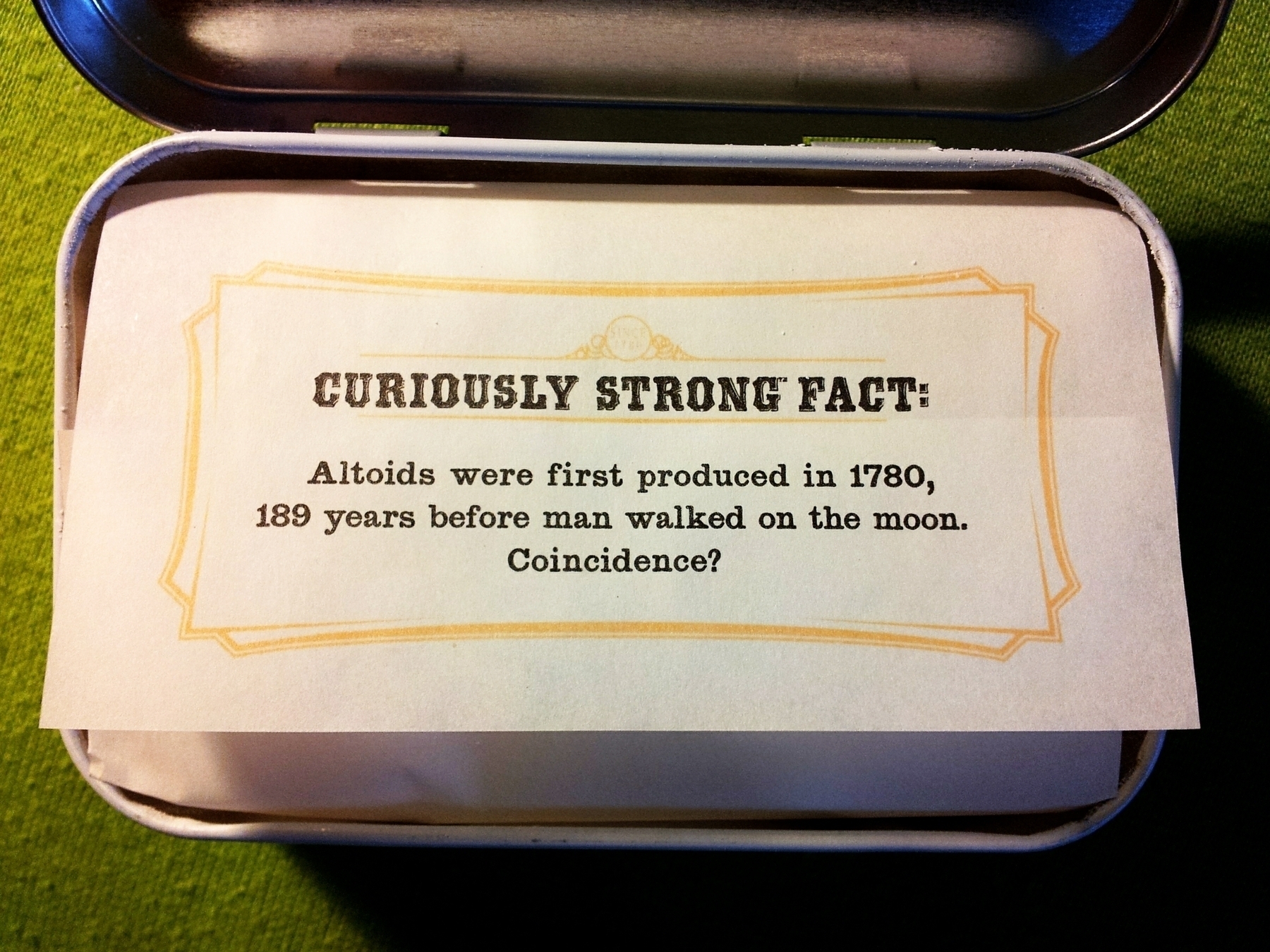

Beim Öffnen einer neuen Altoids-Dose verblüffte mich der Grad der Zufälligkeit des sogenannten curiously strong fact. Wie sehr doch Pfefferminz und Mondlandung zusammengehören.

ALTOIDS

ALTOIDS

CURIOUSLY STRONG FACT

CURIOUSLY STRONG FACT

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Physiognomien

John Jeremiah Sullivan, der gerade im Kulturzeit-Studio auf 3sat von Tina Mendelsohn interviewt wird, hat einen auffallend kleinen Mund, so wie Nietzsche und Glenn Gould auffallend kleine Ohren hatten. (Für einen Amerikaner ist er jedenfalls sehr schmallippig… und leise, um mal ein paar Stereotype zu gebrauchen.)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Verdimmt noch mal!

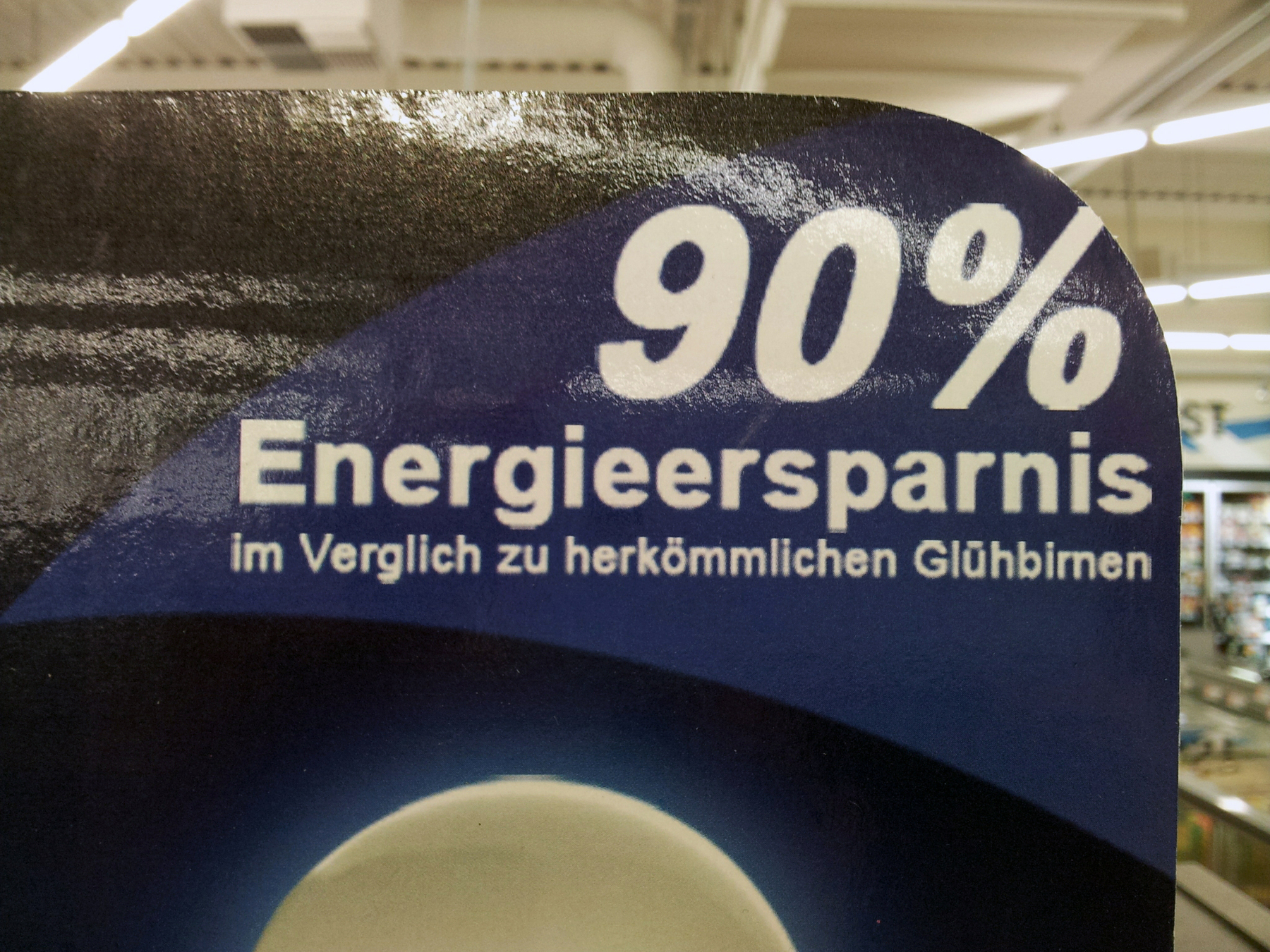

Nachdem wir nun vollends in der Post-Glühbirnen-Ära leben (müssen!), in der vor gar nicht langer Zeit auch die einst so gepriesene Energiesparlampe durch Quecksilberbelastung untragbar geworden ist (vielleicht reagiert die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin EU ja darauf), habe ich meine Hoffnungen in die LED-Leuchtmittel gesteckt. Die Technik scheint hierbei besser zu funktionieren als die Orthographie, mit der sie großspurig beworben wird. Vielleicht sollten mehr Germanisten eingestellt werden.

90 % Lektoratsersparnis

90 % Lektoratsersparnis

Das Foto entstand in einem handelsüblichen Supermarkt Ihres Vertrauens.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Der Proto-Beatle

Am Dienstagnachmittag schlenderte ich mit Kristy Husz am »Antiquariat Michael Solder« – bekannt durch die Fernsehserie Wilsberg – vorbei, als mir im Schaufenster eine bronzene Dante-Büste auffiel. Ein ebenfalls am Schaufenster stehender Herr entgegnete auf meine Vermutung, daß es sich bei der Büste um den italienischen Dichter handelte: »Das ist doch Paul McCartney!« Als ich ihn darauf hinwies, daß McCartneys Nase viel kleiner sei, und daß es sich schon eher um John Lennon handeln könnte, wiederholte er: »Nein, das ist Paul McCartney!« Ich kam ihm insofern entgegen, als daß ich Dantes Stirntuch mit einem Hippie-Accessoire assoziierte, das – wenn die Büste bunt bemalt wäre – sicherlich den Union Jack zeigen würde. Außerdem zog ich eine Sgt.-Pepper-Uniform in Erwägung, die man ebenso sicherlich sehen könnte, wenn die Büste einen Körper hätte. Der Herr lächelte und schlich ohne ein Wort von dannen.

Dante, der Proto-Beatle

Dante, der Proto-Beatle

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Malerfürsten

In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet Andreas Kilb auf Seite 22 von der großen Dürer-Ausstellung in Nürnberg. Im Text wird Dürer mehrmals als »(deutscher oder neuer) Apelles« bezeichnet. Mir kam der Name merkwürdig bekannt vor. Kilb schreibt zwar, daß Apelles ein »antike[r] Malerfürst[]« gewesen sei, doch so recht konnte ich ihn nicht zuordnen. Dann fiel es mir ein: In seiner Vignette »Auf Rhodos«, die im Abschnitt »Verfehlungen« in seinem Buch Die Sorge geht über den Fluß zu finden ist, schreibt Hans Blumenberg folgendes:

Apelles besucht Protogenes, seinen ihm an Berühmtheit dichtauf sitzenden Konkurrenten in der Malerei. In dessen Haus auf Rhodos trifft er ihn nicht an. Was da, im letzten Drittel des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, geschah, berichtet Plinius im ersten nachchristlichen. Apelles zog, um einen Beweis seines Dagewesenseins zu hinterlassen, über die auf der Staffelei stehende Maltafel eine farbige Linie von höchster Feinheit (summae tenuitatis). Daran erkannte Protogenes bei seiner Heimkehr sogleich die Hand, die allein eines solchen Meisterstücks (tam absolutum opus) fähig wäre. Doch zog er nun selbst mit einer anderen Farbe in jene Linie hinein eine noch feinere (tenuiorem lineam) und entfernte sich wieder. Als Apelles seinen Besuch erneuerte, den Rivalen wiederum verfehlte, sah er beschämt, was auf der Maltafel geschehen war, und durchzog mit nochmals anderer Farbe beide Linien, so daß für weitere Verfeinerung kein Platz mehr blieb – im Doppelsinne: nullum relinquens amplius subtilitati locum. Protogenes fand sich bei der Rückkehr endgültig besiegt, holte den enteilten Apelles noch am Hafen ein, und bei nun besiegelter Freundschaft beschloß man, das Werk beider Hände unverändert der Nachwelt zu überliefern. Es wurde von allen bewundert, zumal von den Zunftgenossen, und fand schließlich den seines Ruhmes allein würdigen Besitzer: in Cäsars Haus auf dem Palatin. Als dieses zur Zeit des Augustus einem Brand zum Opfer fiel, folgte das Rätselwerk dem, der seine Größe erkannt hatte, nach.

[…]

Hans Blumenberg. »Auf Rhodos.« Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987, pp. 171-2, hier p. 171.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]