Begriffliches

Was war geschehen?

In der Hudson Review stoße ich auf eine lesenswerte Besprechung Brooke Allens, die sich durch persönliche Erfahrungen der Rezensentin mit der Thematik des zu besprechenden Titels – der grassierenden, immer aggressiver und auch außerhalb universitärer Mauern auftretenden, anti-liberalen und anti-aufklärerischen Social Justice-Ideologie – auszeichnet. Allen berichtet:

Nach Abschluß meiner Promotion verließ ich die akademische Welt für fast zwei Jahrzehnte, um eine Familie zu gründen und freiberuflich zu arbeiten. Dann nahm ich eine Stelle als Literaturdozentin an einem kleinen Liberal Arts College an. Als ich Anfang 2011 dort ankam, war der Ort nach Columbia wunderbar erfrischend. Statt ernsthafter Pedanten, die starre Doktrinen in sich aufsaugen und wiederkäuen, fand ich einen Campus voller offener, intellektuell neugieriger, enthusiastischer, charmanter junger Menschen vor. Jeder beteiligte sich an Unterrichtsdiskussionen; sie alle studierten, was sie liebten.

Im Jahr 2015 hatte sich das komplett geändert. Die Studenten waren unruhig, leicht beleidigt, weinerlich. Sie waren auch untätig und hilflos. Jeder, aus Gründen, die ich nicht verstehen konnte, beschuldigte immer alle anderen, rassistisch zu sein. (Einige Fakultätsmitglieder frönten auch dieser Tätigkeit.) Die Leute wurden unangemessen kratzbürstig, wenn man sie mit dem falschen Geschlechtspronomen ansprach. Es schien, daß jede einzelne der Studentinnen eine Überlebende einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs (sehr locker definiert) war. Viele Studenten behaupteten, an Posttraumatischer Belastungsstörung zu leiden, obwohl, soweit ich wußte, niemand auf einem Schlachtfeld gewesen war. Viele andere klagten über Angstzustände und schienen dies für einen ausreichenden Grund zu halten, Unterricht und schriftliche Arbeiten zu schwänzen. Eine ganze Reihe von neuen Floskeln wurde nun ehrfürchtig geäußert. Intersektionalität. Kulturelle Aneignung. Mikroaggressionen. Schwarze und braune Körper. Meine gelebte Erfahrung. Der Vertrag eines langjährigen, beliebten Lehrers wurde nicht verlängert, als er den Mädchen in seiner Klasse sagte, sie sollten nicht ›hysterisch‹ werden. Als Siebzigjähriger war er sich nicht bewußt, daß das Wort ›geschlechtsspezifisch‹ und ›beleidigend‹ war. Die Angelegenheit spitzte sich bei einer Abschlußfeier zu, als der Abschiedsredner das College eine Einrichtung ›weißer Herrschaft‹

[»white supremacist«]nannte. Eltern und Professoren, die alt genug waren, um sich an Orte zu erinnern, die wirklich von ›weißer Herrschaft‹ geprägt waren – Rhodesien, das Südafrika der Apartheid, der Jim-Crow-Süden –, wurden verständlicherweise wütend, als dieser Begriff durch die Anwendung auf die vielleicht aufgeweckteste[»wokest«]Quadratmeile der Welt verbilligt wurde.

Was um alles in der Welt war mit diesem Ort geschehen? Die Soziale Gerechtigkeit

[»Social Justice«]war angekommen; und weit davon entfernt, das College zu einem besseren Ort zu machen, hatte sie es nachweislich schlechter gemacht. Ich kündigte meinen Job dort, sobald ich anständigerweise konnte, und arbeitete weiter im Gefängnisprogramm des Colleges, das so reizvoll war und ist, wie es das College selbst einmal gewesen war. Ich wußte, daß ich die Eskapaden auf dem Campus nicht mehr ertragen konnte, aber ich verstand immer noch nicht richtig, was geschehen war, und erst als ich Cynical Theories las, wurde mir alles klar.

Vielleicht ist es keine allzu schlechte Idee, das Buch von Helen Pluckrose und James Lindsay, die bereits 2017/18 mit der sogenannten grievance studies affair in den Geistes- und Sozialwissenschaften für Furore gesorgt hatten, auf die Lektüreliste zu setzen.

Brooke Allen. »Social Justice Groupthink.« Rezension zu Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody, von Helen Pluckrose und James Lindsay. The Hudson Review, vol. LXXIV, no. 1, Spring 2021, https://hudsonreview.com/2021/05/social-justice-groupthink/#.YJr5VIeSnBj.

Der Spürsinn des Plettenberger Spähers

In seinem Kommentar des kurzen Briefwechsels zwischen dem frisch promovierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler und dem 63 Jahre älteren Staatsrechtler Carl Schmitt, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte abgedruckt ist, formuliert der Schmitt-Biograph Reinhard Mehring metaphernvoll:

Noch einmal nimmt der alte Scout aus dem Sauerland in den frühen 80er-Jahren Witterung auf – und sucht das Gespräch mit einem aufstrebenden Nachwuchswissenschaftler.

Die poetische Melange aus militärischem Jargon und Jägersprache, die den Kundschafter, den Pfadfinder, den Abhörer (»Scout«, von lat. ascultare: horchen, zuhören) mit einem übermenschlichen, weil animalischen Geruchssinn (»Witterung aufnehmen«, mit Hilfe der wehenden Luft riechen) ausstattet, belegt den greisen Exilanten in der sauerländischen Vier-Täler-Stadt mit mythischen Qualitäten.

Reinhard Mehring. »Akkreditierung im Schmittianismus?« Kommentar zu Briefe 1982/1983, von Herfried Münkler und Carl Schmitt. Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/2, Sommer 2021, pp. 113-8, hier p. 113.

Intellektuelle Physiognomie

In einer fundierten Kritik an Rüdiger Zills Darstellung des Theologen Hans Blumenberg in seiner Biographie Der absolute Leser gibt Blumenbergs ehemaliger Münsteraner Assistent Heinrich Niehues-Pröbsting zu bedenken:

Aufschluss über die geistigen Interessen eines Intellektuellen gibt seine

[Blumenbergs]Bibliothek. Sie ist so etwas wie der Abdruck einer intellektuellen Physiognomie. Blumenberg verfügte als Student der Theologie über eine imposante Bibliothek von anderthalb tausend Bänden; sie wurde im Krieg durch Bomben vernichtet. Erhalten geblieben ist allerdings eine Liste mit sämtlichen Titeln, die den Großteil der Bücher als theologische ausweist. Es ist verblüffend, wie Zill eine Beschäftigung mit dieser Liste abtut: In den Büchern schlage sich ›nur der materielle Besitz nieder, nicht die intellektuelle Aneignung.‹ (S. 67) Dem wird jeder, dem seine Bibliothek etwas bedeutet, widersprechen; sie ist mehr als nur materieller Besitz. Nicht nur, welche Bücher jemand sich durch Lektüre angeeignet hat, sagt etwas über ihn aus, sondern auch, welche er für lesenswert hält oder noch lesen möchte. Wohl kaum jemand, der eine größere Bibliothek besitzt, hat alle Bücher darin gelesen. Ob er sich, um es später einmal zu studieren, das ›Kapital‹ von Marx ins Regal stellt oder Nietzsches ›Zarathustra‹ – oder vielleicht beide – verrät etwas über ihn.

Blicke ich mich um, betrachte ich meine Privatbibliothek, meine ›intellektuelle Physiognomie‹, frage ich mich: »Und wer bist du? Was verraten deine Bücher über dich?«

Heinrich Niehues-Pröbsting. »Rüdiger Zill über Blumenbergs Theologiestudium.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 22. April 2021, https://www.merkur-zeitschrift.de/2021/04/22/ruediger-zill-ueber-blumenbergs-theologiestudium/.

Laternenpfähle

Tom Jones in einem Kürzestinterview im Guardian:

Ich war zwei Jahre lang mit Tuberkulose in Quarantäne. Von 1952 bis 1954, im Alter von 12 bis 14 Jahren, war ich im Krankenhaus oder in meinem Haus eingesperrt. Es gab einen alten Gaslaternenmast am Ende der Straße, den ich von unserem Haus aus dem Fenster sehen konnte, wo sich die Kinder der Gegend zu treffen pflegten. Ich dachte immer: »Wenn ich wieder zu diesem Laternenpfahl gehen kann, werde ich mich nie wieder über etwas beschweren, solange ich lebe.« Ich sehe diesen Laternenpfahl immer noch vor meinem geistigen Auge und denke: »Worüber beschwere ich mich eigentlich?«

Vielleicht gibt es einfach nicht genügend Laternenpfähle auf der Welt.

Nick McGrath. »Sir Tom Jones: ›The knicker throwing started in the Copacabana in New York in 1968‹.« The Guardian, 3 Apr 2021, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/apr/03/this-much-i-know-sir-tom-jones-the-knicker-throwing-started-in-new-york-in-1968.

Pu’tliskiej

Daß Übersetzungen nicht nur mit Vorsicht zu genießen, sondern daß bereits die Auswahl ›passender‹ Übersetzer mit höchster Sensibilität vonstatten gehen muß, zeigte jüngst der Trubel um die Übertragung von Amanda Gormans Gedichts »The Hill We Climb«. Nun machte die Plattform Open Culture auf einen Song aufmerksam, der bereits vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist und seitdem viel Aufmerksamkeit erfährt. Es handelt sich dabei um eine ins Mi’kmaq übersetzte Version des Beatles-Songs »Blackbird«, interpretiert von der damals sechzehnjährigen Emma Stevens, deren Muttersprache ebenjene Algonkin-Sprache ist, die heute noch von etwa 11.000 Stammesangehörigen im östlichen Kanada gesprochen wird.

Emma Stevens - Blackbird by The Beatles sung in Mi’kmaq

»Die Highschool-Schülerin aus Nova Scotia, Kanada«, heißt es in einem Beitrag von WBUR, »hatte die Hilfe von [ihrer Lehrerin] Katani Julian, die sich mit der Wiederbelebung von Sprachen beschäftigt. Sie ist Teil einer gemeinsamen Anstrengung, das Bewußtsein für die indigene Sprache und Kultur zu verbreiten.« CBC Kids News sagte Julian, »daß Textstellen wie ›nimm diese gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen‹ sie als indigene Person in Kanada ansprachen.«

Dieses wundervolle und eindrückliche Beispiel zeigt: Man muß weder männlich noch weiß noch aus Liverpool sein, um Lyrizität transponieren zu können, geschweige denn zu dürfen.

Der Mi’kmaq-Songtext ist dem YouTube-Video beigefügt:

Pu’tliskiej wapinintoq

Kina’masi telayja’timk tel pitawsin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sinPu’tliskiej wapinintoq

Ewlapin nike’ nmiteke tel pkitawsin eskimatimu’sipnek nike’ seya’sin

Pu’tliskiej…layja’si ta’n wasatek poqnitpa’qiktuk

Pu’tliskiej…layja’si ta’n wasatek poqnitpa’qiktuk

Pu’tliskiej wapinintoq Kina’masi telayja’timk tel pitawsin

eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq Kee-na-ma-see dell-I-jaw-dimk dell-bit-ow-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq ew-la-bin nike’ num-mid-deh-geh dell-bit-ow-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg say-ya-sin

Boo-dull-ees-kee-edge, lie-jaw-see don wassa-deg poq-nit-ba’q-ik-tuk

Boo-dull-ees-kee-edge, lie-jaw-see don wassa-deg poq-nit-ba’q-ik-tuk

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq Kee-na-ma-see dell-I-jaw-dimk dell-bit-ow-sin

ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin

Sprach- und Haarkultur

Joachim Hentschel berichtet heute in der SZ über eine Zoom-Pressekonferenz mit einem Ex-Beatle:

»Ich habe das Haus in einem Jahr nur acht Mal verlassen«, sagt Ringo Starr, der seinen Liverpooler Seefahrerakzent noch heute wie eine wertvolle historische Apfelsorte pflegt. »Aber jetzt habe ich meine zwei Spritzen bekommen und könnte sofort mit euch allen abhängen.« Die Beatles lassen sich impfen. Es könnte bereits weltweite Signalwirkung haben, noch bevor der FC Bayern drankommt.

Der Vergleich von Akzent- und Apfelpflege erinnert mich an Arnold Schwarzeneggers Haarfarbe, die eine überregionale Tageszeitung – ich habe vergessen, welche – einst als »schrankfarben« bezeichnet hatte, während ein Magazin – ich habe vergessen, welches – darauf hinwies, daß Schwarzeneggers Haar je nach Lichteinfall »himbeerfarben« schimmere. Auf Sprach- und Haarpflege sollte mehr geachtet werden.

Joachim Hentschel. »Der Alleinunterhalter.« Süddeutsche Zeitung, 22. März 2021, https://www.sueddeutsche.de/kultur/ringo-starr-beatles-zoom-in-1.5242864.

Strategischer Rückzug

Dieter Henrich berichtet:

Ich bin Anfang der 80er Jahre als Herausgeber ausgeschieden. Um die Theorie-Reihe stand es nicht mehr erfreulich. Hans Blumenberg trat schon früher aus, wie er überall irgendwann austrat, etwa aus Poetik und Hermeneutik. Auch Jürgen Habermas zog sich später zurück; ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund. Unseld kündigte Taubes.

Daß der Solitär Blumenberg »überall irgendwann austrat« erinnert an eine Äußerung Thomas Bernhards, die Karl Ignaz Hennetmair am 8. Juni 1972 in seinem Tagebuch festhält:

Also, die Mitgliedschaft der Akademie in Darmstadt werde ich nun doch zurücklegen. Stell dir vor, gestern habe ich schon wieder einen Brief bekommen. »An das Mitglied der Akademie« steht als Anschrift auf dem Kuvert. Ich kann das nicht mehr ertragen, solche Briefe zu bekommen. Ich kann kein »Mitglied« sein, ich muß das rückgängig machen.

Sieben Jahre später, am 26. November 1979, schreibt Bernhard von Kreta an Claus Peymann, »Großfürst der Schnürböden«:

Herr Walter Scheel, der deutsche Präsident, ist in die sogenannte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt worden, da bin ich ausgetreten. Ich habe mich immer gefragt, was eine solche Akademie ist, und bin immer nur auf den Begriff Blödsinn gekommen. Jetzt hatte ich einen Anlaß, zu verschwinden. Ich möchte in Zukunft möglichst nirgends mehr dabeisein und nur mehr noch bei mir sein.

Gemeinschaft und Teamwork sind weder der Weisheit letzter Schluß noch ein Universalwerkzeug für produktive oder kreative Prozesse. Von etwas oder jemandem nichts wissen, mit diesen Dingen oder jenen Menschen nichts zu tun haben zu wollen, ist kein Zeichen von Arroganz, Engstirnigkeit oder gar Schwäche, sondern der individuelle Ausdruck dessen, wie man sein möchte, um sein zu können.

Dieter Henrich. Ins Denken ziehen. Eine philosophische Autobiographie. Im Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow. C. H. Beck, 2021, p. 143.

Karl Ignaz Hennetmair. Ein Jahr mit Thomas Bernhard. Das versiegelte Tagebuch 1972. Residenz, 2000. Genehmigte Taschenbuchausgabe. 2. Aufl., btb, 2003, p. 237.

Thomas Bernhard. Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp, 2011, p. 178.

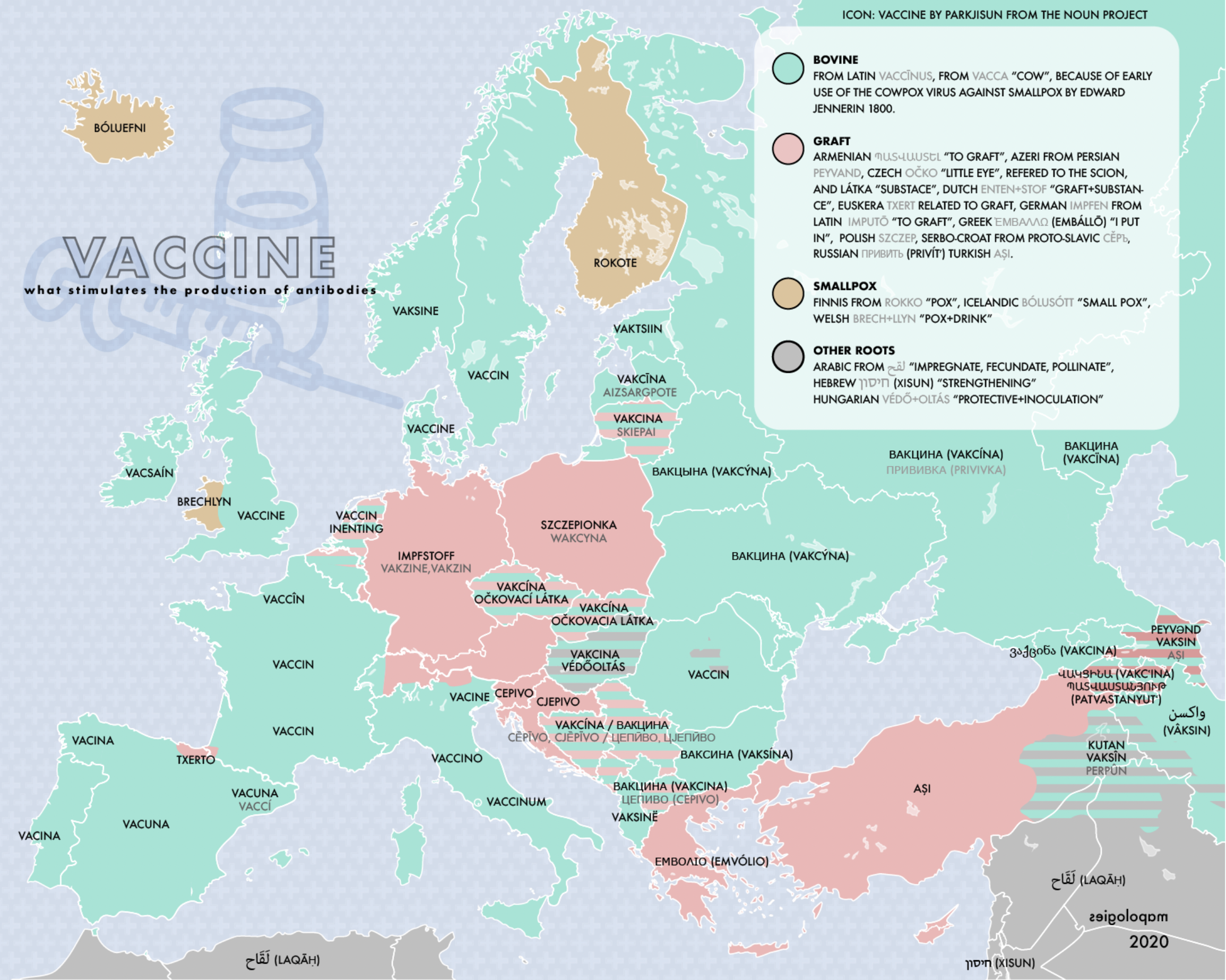

Impfstoff

Das faszinierende Blog Mapologies zeigt in einem Eintrag vom 2. Dezember 2020 eine europäische Sprachkarte zum Thema »Impfstoff«, zu dessen Etymologie es unter anderem heißt:

Die meisten Sprachen verwenden ein von (variolae) vaccinae abgeleitetes Wort, einige verwenden jedoch ein eigenes Wort, das in den meisten Fällen »Pfropf« bedeutet.

Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen klärt über das Impfen auf:

›Krankheitserreger in abgeschwächter Form bzw. Schutzstoffe zur Immunisierung in den Körper einspritzen bzw. in die Haut einritzen, veredeln, pfropfen‹. Bei der Berührung mit der römischen Kultur lernen die Germanen das Veredeln und Pfropfen von Obstgehölzen und übernehmen mit der Sache die Bezeichnung.

Die Begriffe ›Vakzin‹ oder ›Vakzination‹, also die Infektion mit Kuhpockenmaterial (lat. vacca, vaccae für Kuh), tauchen vermehrt in deutschen Medien auf – einerseits um exotische Synonyme zum omnipräsenten ›Impfen‹ und dessen Derivaten (Impftermin, Impfleugner, Impfzentren etc.) zu verwenden, andererseits sicherlich um überzeugender, seriöser, ›wissenschaftlicher‹ zu klingen –, was allerdings nicht über die desolate Impfquote in Deutschland hinwegtäuschen kann. Das Land ist weit entfernt von einer ›Vakzi-Nation‹.

Das falsche Profil

Im Zuge der nur als völlig absurd und daher als völlig zeitgemäß zu bezeichnenden Aufregung um eine angemessene Übersetzung beziehungsweise einen angemessenen Übersetzer des Gedichts »The Hill We Climb« der Lyrikerin Amanda Gorman, das diese bei der Amtseinführung Joe Bidens am 20. Januar medienwirksam vorgetragen hatte, äußerte sich nun der katalanische Übersetzer Victor Obiols, dessen Übersetzung bereits abgeschlossen war, jedoch nicht publiziert werden würde, da er »nicht die richtige Person« sei:

Es ist ein sehr kompliziertes Thema, das nicht leichtfertig behandelt werden kann. Aber wenn ich eine Dichterin nicht übersetzen kann, weil sie eine Frau ist, jung, schwarz, eine Amerikanerin des 21. Jahrhunderts, dann kann ich auch nicht Homer übersetzen, weil ich kein Grieche aus dem achten Jahrhundert vor Christus bin. Oder ich kann Shakespeare nicht übersetzen, weil ich kein Engländer des 16. Jahrhunderts bin.

Können wir den wahren Homer, den wahren Shakespeare heute und in heutiger Übersetzung überhaupt wirklich lesen und verstehen? Mein erster Gedanke, nachdem ich vom Rückzug der niederländischen Übersetzerin Marieke Lucas Rijneveld erfahren hatte, war, daß fortan nur noch Literaturnobelpreisträger Thomas Manns Werk übersetzen dürften. Ich sehe schon einst hochgelobte Arbeiten – wie etwa die Dostojewski-Übersetzungen Swetlana Geiers – auf dem Scheiterhaufen der Anmaßung brennen.

»›Not suitable‹: Catalan translator for Amanda Gorman poem removed. The Guardian, 10 Mar 2021, https://www.theguardian.com/books/2021/mar/10/not-suitable-catalan-translator-for-amanda-gorman-poem-removed.

Verletzte Gefühle

Claudia Mäder macht in einer Rezension in der heutigen NZZ auf einen Artikel Ludwig Marcuses aus dem Jahre 1930 aufmerksam, der von bestechender Aktualität in der global geführten ›Debatte‹ um verletzte (heilige) Gefühle ist:

Anlass für den Text war ein Streit um Göttliches gewesen. 1927 hatte der deutsche Maler George Grosz ein Bild veröffentlicht, das den gekreuzigten Jesus mit Soldatenstiefeln und Gasmaske zeigte – eine Anklage wegen Gotteslästerung und mehrere Prozesse waren die Folge. Der Fall löste heftige Reaktionen aus in der deutschen Öffentlichkeit. Die politische Rechte beanstandete die ›grenzenlose Verletzung aller christlich empfindenden Menschen‹, der Künstler verwahrte sich gegen den Vorwurf der Verhöhnung und wollte allein die ›furchtbare Brutalität‹ seiner Zeit dargestellt haben, und die Gerichte debattierten darüber, ob Bilder den Tatbestand der Gotteslästerung überhaupt erfüllen könnten.

In seinem Beitrag »Achtung, heilige Gefühle!« benennt Marcuse das Zentralproblem:

[H]at der Staatsbürger überhaupt einen Anspruch auf Anstoßnehmen? Kann es sinnvoll überhaupt so etwas geben wie staatlicher Schutz irgendwelcher Gefühle? Und wenn man prinzipiell einen solchen Schutz fordern sollte: welche Ideen und Gefühle sind dann zu schützen und welche nicht?

Er schließt mit den Worten:

Nicht zu verletzen – ist leider nicht möglich. Nicht verletzt zu werden – ist leider nicht möglich. Aber es ist wenigstens möglich: nicht Anstoß zu nehmen. Toleranz kann nur eins heißen: Disziplin in der Reaktion auf Verletzungen. Bisher aber hieß Toleranz meistens: es ist einigen Gruppen gestattet, die Äußerungen andrer Gruppen zu beschränken – indem man einen bestimmten Komplex von Ideen und Gefühlen für tabu erklärte. Dagegen muß einmal deutlich bekannt werden: auch die heiligsten Gefühle eines Menschen können nicht verbindlich sein für die Äußerungsfreiheit des Nebenmenschen. Toleranz heißt: seine heiligen Gefühle nicht profanieren zu einer Bevormundung des Nebenmenschen. Man zweifelt doch sehr an der Heiligkeit von Gefühlen, die sich weniger in einer Sicherheit, in einem beseligenden Glauben äußern als im Haß gegen die Manifestationen der Ungläubigen – im Wittern von Frevlern.

Was wären wir, würden uns sämtliche Steine des Anstoße(n)s aus dem Weg geräumt werden? Niemand würde verletzt werden, niemand bekäme einen Sprung, niemand könnte ein Immunsystem ausbilden.

Claudia Mäder. »Hate-Speech gegen den Herrn.« Rezension zu Verfluchte Götter. Die Geschichte der Blasphemie, von Gerd Schwerhoff. Neue Zürcher Zeitung, 10.03.2021, https://www.nzz.ch/feuilleton/blasphemie-das-buch-verfluchte-goetter-liefert-ihre-geschichte-ld.1605596?reduced=true.

Ludwig Marcuse, »Achtung, heilige Gefühle!« Weltbühne, XXVI. Jahrgang, 1930, 1. Band, pp. 914-6, https://archive.org/details/DieWeltbhne26-11930/page/n931/mode/2up.

Die Tricks der Demagogen

Zufällig stoße ich bei YouTube auf den Teil eines Interviews mit dem Sozialphilosophen Max Horkheimer (1895-1973), in welchem dieser die folgenden demagogischen Charakteristika aufzählt:

- erheblicher Superlativ-Gebrauch;

- Einteilung in »die Guten« (das Wir) und »die Schlechten« (die Anderen);

- Fokussierung auf ein absolutes Ziel, das absolut gut ist;

- völliger Ausschluß des Zweifels;

- Verbrüderung mit Zuhörern (»Ich bin einer von Euch«);

- Überzeugung, daß gegen »uns« eine Verschwörung im Gange sei;

- Wiederholung dieser ›Tricks‹.

Es fällt nicht sonderlich schwer, hinter jeden dieser Kunstgriffe einen Haken zu setzen, wenn man etwa an die großen zeitgenössischen Volksverführer Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán oder Recep Tayyip Erdoğan denkt. Horkheimer betont, daß es eine »unendlich wichtige Sache« sei, die Tricks der Demagogen in Schule und Universität zu lehren und somit sichtbar zu machen, »damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden.«

Philosophy Overdose. »Adorno & Horkheimer Clips.« YouTube, 29.08.2019, [www.youtube.com/watch, 6:00-8:01.

Sloterdijks Berufe

- Opiniater / Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats

- Fachmann für nicht-periodische Kachelsysteme

- Skorpionmelker

- Anomalist

- Brainfood-Berater

- Licht-Konservator

- Komponist für Veterinärmusik

- Empathieplünderer

- Oligarchenseelsorger

- Schrumpfungskommissionsberater

- Kryptozoologe: Experte für nie festgestellte Tiere

- Lawn doctor an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

- Implantationssoziologe

- Gratis-Dienste-Berater (hilft Ihnen, alles zu bekommen, ohne je in die eigene Tasche zu greifen)

- Erdbeweger (steirisch)

- Paläo-Ozeanograph / Jeder Beruf ist ein nicht geschriebener Roman in der comédie humaine unserer Tage. Man muß mehr denn je Romane nicht schreiben

- Gasfeuerzeug-Adapter-Designer (es gibt ca. 3000 Modelle von Gasfeuerzeugen in der Welt, davon die meisten mit Hilfe von speziellen Aufsteckröhrchen nachfüllbar)

- Luxurologe

- Sizilianist

- Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen

- Ungeschehenmacher

- Resilienz-Berater

- Traum-Restaurator

- Internist, nicht-medizinisch

- Menetekel-Kalligraph

- Hersteller von Zielfernrohren für Flinten zur Subventionen-Jagd

- reputation defender

- Inkarnationsberater

- Nahegeher

- Erwartungenübertreffer

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, pp. 22, 64, 121, 166, 168, 169, 333, 368, 383, 393, 428, 433, 445, 446, 454, 455, 456, 462, 520, 549, 553.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, pp. 17, 255, 261, 324, 361, 376, 386, 423, 427.

Digitales Suchen

Von Johanna Gummlich, Leiterin des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln, lerne ich ein neues Wort. Im Podcast »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen« des Deutschlandfunks erklärt sie: »Ich öffne die Deutsche Digitale Bibliothek und suche mir über den Suchschlitz die Digitalisate, die von unserem Haus, von dem Rheinischen Bildarchiv, in der Deutschen Digitalen Bibliothek vorhanden sind.«

Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek

Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek

Daß die Suchleiste oder das Suchfeld einer Website als »Suchschlitz« bezeichnet wird, war mir neu. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr leuchtet mir diese Benennung ein: Der Schlitz beinhaltet ein Bersten, Spalten, Brechen, (Auf-)Reißen – und genau dies passiert, wenn man einen Suchbegriff in die Suchmaske, in den Suchschlitz eingibt: das Dunkle, Unsichtbare, Oberflächliche wird aufgebrochen, aufgerissen, ›aufgeschlitzt‹, um das Gesuchte, die Antwort, das Wissen freizulegen. Der (Such-)Schlitz konnotiert also etwas Aktives, Aggressives, Aufwendiges – sprich: eine (Such-)Bewegung, einen (Such-)Prozeß – und wäre somit dem eher passiven, diffusen (Such-)Feld oder der statischen (Such-)Leiste durchaus vorzuziehen.

Mirko Smiljanic. »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen.« Deutschlandfunk. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, 22. Oktober 2020, 1:54-2:11, podcasts.apple.com/de/podcas…

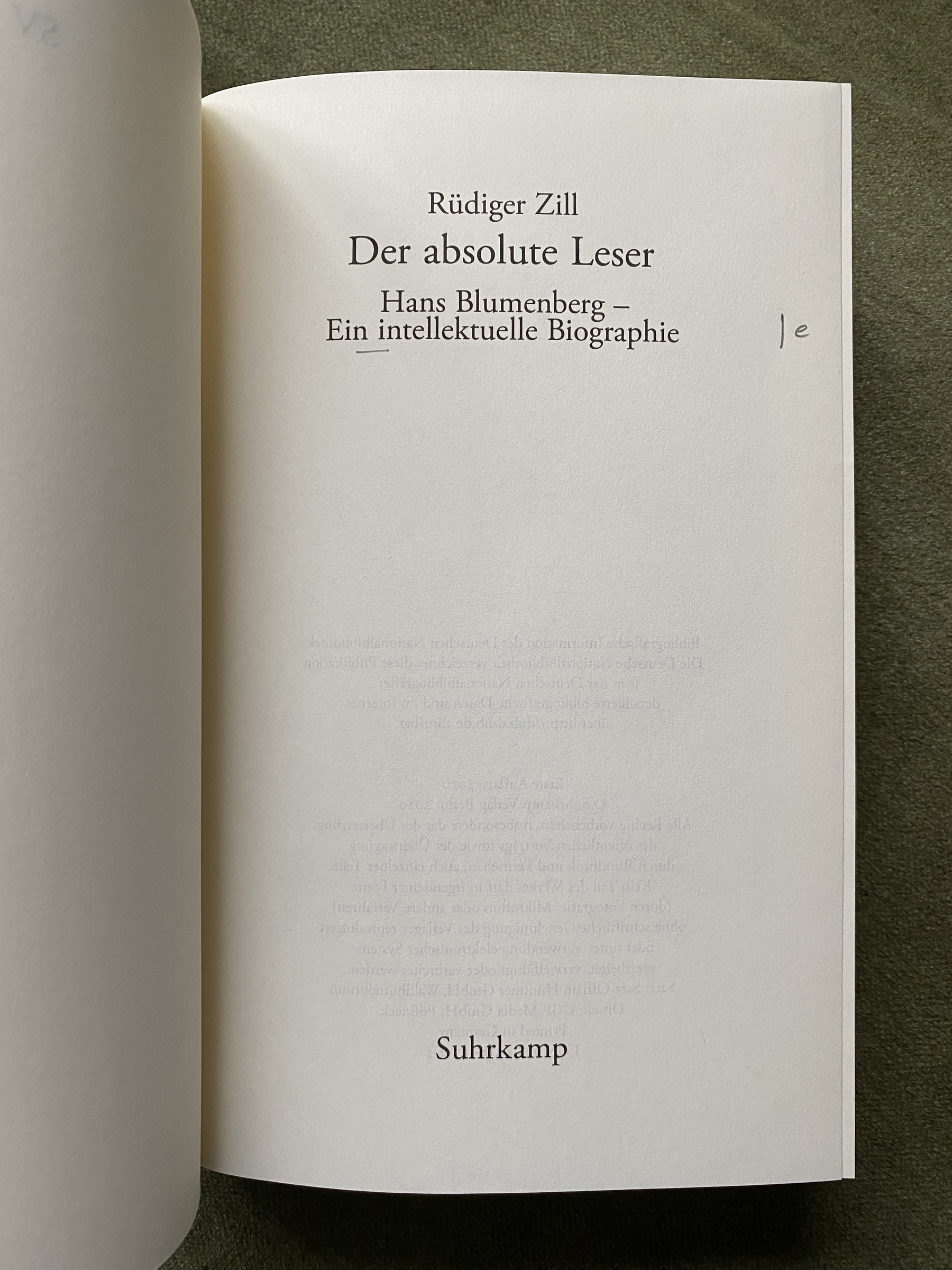

Der absolute Lektor

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Der »Exorzist des Druckfehlerteufels« (Hans Blumenberg, 26. Februar 1996) stand für das Titelblatt nicht (mehr) zur Verfügung.

Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81, hier p. 177.

Schadenfreude

Das vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Wörterbuch Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary verzeichnet für den 2. Oktober einen Anstieg der Zugriffe auf das Lemma »schadenfreude« um 30.500 Prozent! Den Grund dafür sieht das Wörterbuch im positiven COVID-19-Test von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania.

»Trending: ›schadenfreude‹.« Merriam-Webster, October 2, 2020, www.merriam-webster.com/news-tren…

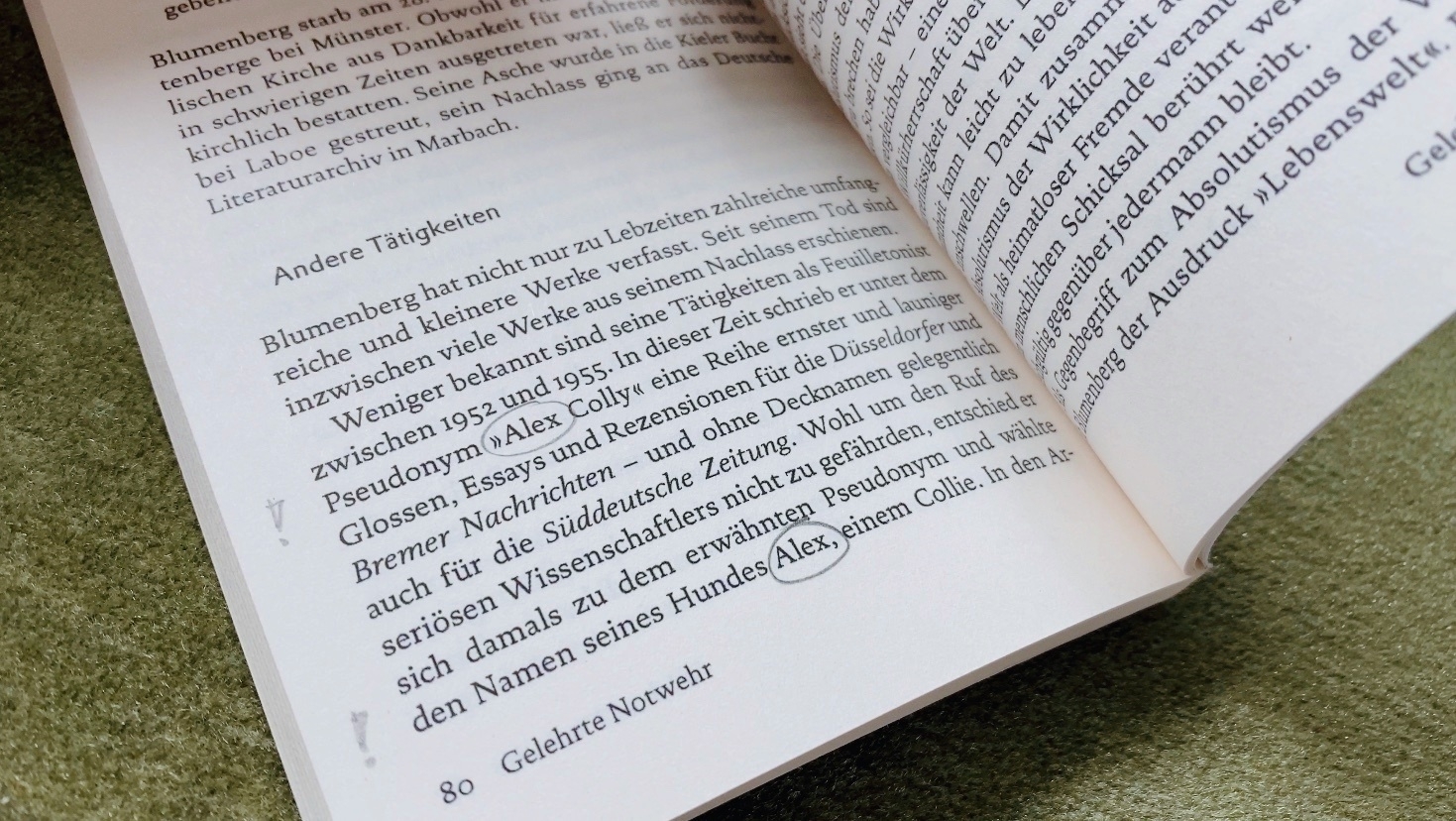

Alex und Amina

Rüdiger Zill zitiert in seiner großen Blumenberg-Biographie aus einem Brief vom 20. August 1948, den der damals achtundzwanzigjährige ›absolute Leser‹ an seinen Doktorvater Ludwig Landgrebe richtete, dessen Assistent in Kiel er werden sollte: Blumenberg schreibt, er sei »voll ausgenutzt, da ich nun neben der philosophischen Arbeit auch noch Kurzgeschichten, Glossen und ähnliches zu produzieren habe, wobei mir unser Hund seinen Namen als Pseudonym herleihen mußte.« Da es sich bei diesem Hund um einen Collie handelte, der auf den Namen Axel hörte, publizierte Blumenberg seine Artikel unter dem Nom de Plume Axel Colly.

Franz Josef Wetz, der noch zu Lebzeiten Blumenbergs eine Einführung in das umfangreiche Werk des Metaphorologen vorgelegt hat, die inzwischen in der fünften Auflage erschienen ist, scheint mit dem kyonischen Pseudonym, das sich der frisch Promovierte Ende der vierziger Jahre gegeben hatte, auf Kriegsfuß zu stehen: So findet sich in Wetz’ Essay »Gelehrte Notwehr« zu Blumenbergs im März 2020 in Reclams Reihe »Was bedeutet das alles?« erschienenem Aufsatz Nachahmung der Natur die folgende Passage: »Weniger bekannt sind seine [Blumenbergs] Tätigkeiten als Feuilletonist zwischen 1952 und 1955. In dieser Zeit schrieb er unter dem Pseudonym ›Alex [sic!] Colly‹ eine Reihe ernster und launiger Glossen, Essays und Rezensionen für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten – und ohne Decknamen gelegentlich auch für die Süddeutsche Zeitung. Wohl um den Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zu dem erwähnten Pseudonym und wählte den Namen seines Hundes Alex [sic!], einem Collie.«

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Das zweimalige Auftreten des falschen Namens »Alex« auf engstem Raum läßt einen Flüchtigkeitsfehler im Sinne eines Buchstabendrehers unwahrscheinlich erscheinen. Leider hat der an der PH Schwäbisch Gmünd lehrende Franz Josef Wetz diesen Fehler in einem kurzen Portrait zum hundertsten Geburtstag Hans Blumenbergs reproduziert. So findet sich in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Information Philosophie eine nahezu identische Textstelle – inklusive falschem Hund: »Allerdings verfasste er [Blumenberg] auch eine Menge leicht verständlicher Texte. Schon in der Zeit zwischen 1952 und 1955 schrieb er kurioserweise unter dem Pseudonym Alex [sic!] Colly eine Reihe ernster und launiger Glossen und Essais für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten. Wohl um seinen Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zum Pseudonym und wählte witzigerweise hierfür den Namen seines Hundes Alex [sic!], der ein Collie war.« Offensichtlich hat Alex bei Wetz Methode!

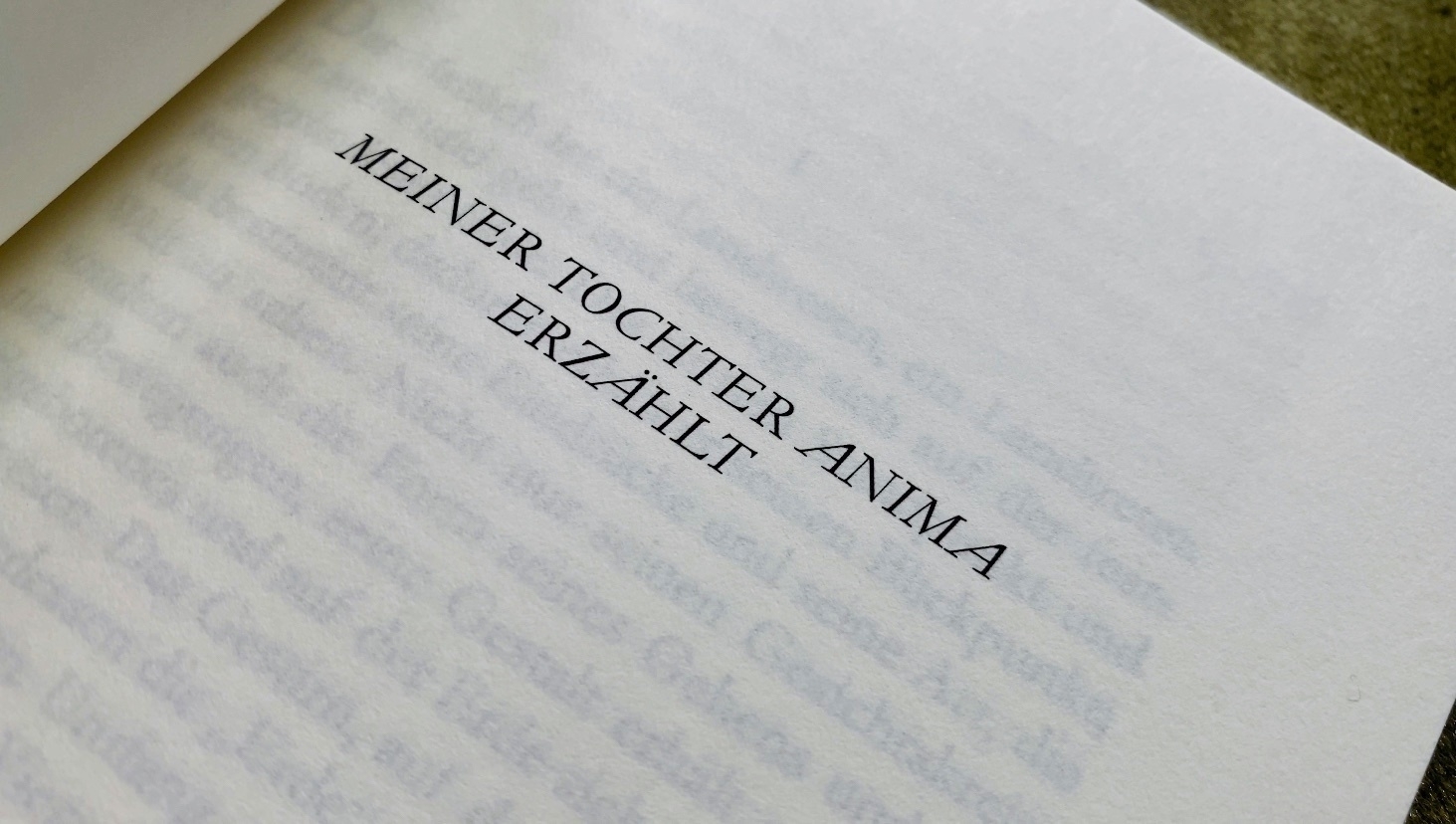

Ein ähnlicher, potentieller Buchstabendreher in einem Namen taucht in der aktuellen Herbstausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte auf. Der Berliner Historiker Jost Philipp Klenner spricht zu Beginn seiner lesenswerten ikonographischen Betrachtung maritimer Energien gleich zweimal von Carl Schmitts Tochter »Amina« [sic!]. Daß Schmitt seine erstmals 1942 erschienene Erzählung Land und Meer seiner damals elfjährigen Tochter Anima gewidmet hat, belegen die kursiven Majuskeln eindrucksvoll.

Carl Schmitts Widmung

Carl Schmitts Widmung

Reinhard Mehring erklärt: »Anima ist die lateinische Psyche in der polysemantischen Bedeutung von luftigem Atem, Seele, Geist. In der Psychoanalyse C. G. Jungs, die Schmitt durch Lilly von Schnitzler kannte, bezeichnet sie einen komplementären weiblichen Aspekt des Animus. Anima war eine gute Seele des Vaters.« Die von Klenner verwendete anagrammatische Form »Amina« hingegen war der Name der Mutter des Propheten Mohammed, die Frau, ›der man Vertrauen schenkt‹. An Schmitts Tochter, die im Alter von 51 Jahren der Leukämie erlag, erinnert ein Gedenkstein auf dem Grab ihres Vaters in Eiringhausen, das ich im Herbst 2012 besucht habe. Dort steht – ebenfalls in Majuskeln – geschrieben: »IN MEMORIAM / ANIMA / SCHMITT OTERO / PATRI ANTEVERTENS«.

In Saul A. Kripkes ›Kausaler Theorie der Eigennamen‹ heißt es: »Sagen wir, es wird jemand geboren, ein Baby; seine Eltern rufen es mit einem bestimmten Namen. Sie reden mit ihren Freunden über es. Andere Leute kommen mit ihm zusammen. Durch verschiedene Arten von Rede wird der Name von Glied zu Glied verbreitet wie durch eine Kette.« Diese Kommunikationskette wurde durch »Alex« und »Amina« zerstört, und nicht nur das: Während Franz Josef Wetz nicht auf den Hund kommt, raubt Jost Philipp Klenner Schmitts Tochter die Seele!

Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020, p. 157.

Franz Josef Wetz. »Gelehrte Notwehr. Blumenberg – der unermüdliche Kopfarbeiter.« Essay in Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, von Hans Blumenberg. Reclam, 2020, pp. 75-95, hier p. 80.

Franz Josef Wetz. »Arbeit am Mythos: Hans Blumenberg zu seinem 100. Geburtstag.« Information Philosophie, Heft 2/2020, pp. 34-41, hier p. 40.

Jost Philipp Klenner. »Maritime Energien. Eine ikonographische Betrachtung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 67-84, hier pp. 67-8.

Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.

Reinhard Mehring. »Eine Tochter ist das ganz andere.« Die junge Anima Schmitt (1931-1983). Herausgegeben im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V. von Gerd Giesler und Ernst Hüsmert, 2012, pp. 3, 19. Carl Schmitt Opuscula. Plettenberger Miniaturen, 5.

Saul A. Kripke. Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf. Suhrkamp, 1981, p. 107.

Lektoratsbrevier

Erst kürzlich erwarb ich die von Suhrkamps Cheflektor Raimund Fellinger 2018 zusammengestellten Polyloquien Peter Sloterdijks, ein bündiges Best-of von Texten des »merkwürdige[n] Bastard[s]« aus Karlsruhe. Das Besondere an diesem Brevier ist weder die Themenvielfalt noch die Neologismendichte; atemberaubend ist das Versagen des Lektorats!

Vor allem die unter dem Titel »Literaturhistoriker« abgedruckte Passage versammelt auf gerade einmal elf Seiten acht Fehler, darunter so Kurioses wie »beargwôhnten«, »irnpliziert«, »Srufe« oder »urid«. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wäre dieses Konvolut in aller Schnelle zusammegestoppelt und fahrlässig eingescannt worden. Für ein Haus wie Suhrkamp und den so beschlagenen, erst vor drei Monaten unerwartet verstorbenen Fellinger ein Armutszeugnis.

Peter Sloterdijk. Polyloquien. Ein Brevier. Zusammengestellt und mit einer Gebrauchsanweisung versehen von Raimund Fellinger. Suhrkamp, 2018, pp. 73, 16, 18, 25.

Idiolekt

»Man könnte«, erklärt Felix Heidenreich in seinem empfehlenswerten, Anfang Mai erschienenen Großessay Politische Metaphorologie, »an einzelnen Abschnitten seiner [Hans Blumenbergs] Texte zeigen, wie er mit literarischer Finesse einen Spannungsbogen aufbaut und am Ende eines Absatzes wie mit einer Coda schließt: Lange, bisweilen verschnörkelte Hypotaxen enden nicht selten mit einem sentenzenhaften Fazit.« (65) Heidenreich selbst neigt weder zu komplizierten Sätzen noch bringt er seine Gedanken mit einem Aper çu auf den Punkt; er zelebriert vielmehr das überraschende Abdriften ins Englische, unklar, ob dieses Manöver eine tiefere Funktion erfüllen oder schlicht einen cool klingenden Manierismus bedienen soll, der allerdings oftmals awkward daherkommt: Ausdrücke wie out of the blue (9), whatever helps (10), more of the same (35), get over it! (51), and that’s it (91) oder view from nowhere (107) stehen exklamativ und scheinbar unmotiviert neben vertrauten griechischen und lateinischen Termini technici sowie vermeintlichen Fachbegriffen des Englischen wie muddling through (43), pole-drift (46), chandlerisms (46), cognitive shortcuts (47), empowerment (49), public understanding of science (105), exceptionalism (109) oder cliffhanger (110).

Bei einem seiner anglizistischen Ausflüge wurde ich besonders hellhörig: »Es ginge«, schreibt Heidenreich mit Bezug auf George Lakoffs und Mark Johnsons 1980 erschienener Studie Metaphors We Live By, »dann nicht nur um metaphors we live by, sondern um metaphors we kill and die for – um es mit John Lennon zu sagen.« (81) Nein, John Lennon hat »es« nicht so gesagt! Weder hat er jemals das Wort Metapher in seinen Liedtexten verwendet – obschon er es sicherlich in »Give Peace A Chance« (Ev’rybody’s talking ’bout metaphors…) oder »God« (I don’t believe in metaphors…) hätte tun können – noch hat er von »kill and die for« gesprochen. In »Imagine« heißt es in der zweiten Strophe: »Nothing to kill or die for« – Lennons Konjunktion bietet dem Adressaten eine Alternative; in Heidenreichs Version ist man zum Töten und Sterben verdammt.

Diese kleine musikhistorische Ungenauigkeit macht Heidenreich mit seinen Ausführungen über die deutsche Band Tocotronic wieder wett, der er »eine[] erschreckend gründliche[], disziplinierte[] und perfektionsorientierte[] Maloche am Mythos« (117) attestiert, insofern der Kärrnerarbeit – das Lektorat hätte die »Kernerarbeit« (104) unbedingt korrigieren müssen – der akademischen Philosophie ähnelt.

Felix Heidenreich. Politische Metaphorologie. Hans Blumenberg heute. Metzler/Springer, 2020.

Nachdenklichkeit und Corona-Krise

Ab heute treten Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen bei Schul-, Gottesdienst- und Geschäftsbesuchen in Kraft. So dürfen nicht nur Spielplätze, Museen oder Zoos wieder öffnen, auch der Gang zu Friseursalons, von denen es in Deutschland gut 80.000 gibt, ist nach sechs Wochen wieder erlaubt – selbstredend unter strengen Hygienevorschriften. Konnte man bis Mitte März noch selbstverständlich zum Friseur gehen, so wurde der Alltag, das sogenannte ›normale Leben‹, urplötzlich durch eine globale Gesundheitskrise aus den Angeln gehoben und in Frage gestellt, wodurch auch das Selbstverständliche erschüttert wurde.

Ein Bonmot des Philosophen Hans Blumenberg, mit dem dieser seine 1980 gehaltene Dankrede zur Verleihung des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa beschließt, und das seit 2006 eine Gedenktafel am Geburtshaus Blumenbergs in der Lübecker Hüxstraße 17 ziert, lautet: »Nachdenklichkeit heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.« Man könnte nun problemlos diese ›Nachdenklichkeit‹ durch ›Krise‹, speziell durch ›Corona-Krise‹ ersetzen, die als eine global auftretende Ausnahmesituation der Definition immenses Gewicht verleiht: Corona-Krise heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.

Die Pandemie verdeutlicht nicht nur die Fragilität des Systems; sie zeigt uns auch unsere nicht minder fragilen Selbstverständlichkeiten auf. Unsere Gesundheit wird uns erst in der Krankheit bewußt. Ein Muskel, von dessen Existenz wir rein gar nichts wissen, drängt sich erst ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn er im Zuge alltäglicher Bewegungen schmerzt. Die heute wiedereröffnenden Friseursalons, die wir als selbstverständliche Servicepunkte in unser aller Leben zur Kenntnis genommen und dadurch nicht weiter beachtet hatten, lassen uns die Auswirkungen der Krise am eigenen Leibe, genauer: an den eigenen Haaren erfahren.

Das einst Selbstverständliche, das uns Orientierung und Sicherheit gegeben hatte, beginnt schon jetzt wie ein flüchtiger Traum zu wirken, und es wird uns nach der Corona-Krise mehr denn je als suspekt erscheinen. Die Pandemie katapultiert uns nicht nur aus den Friseurstühlen hinaus, sondern gerade auch aus unseren Selbstverständlichkeiten, und zwar mit einer längst überwunden geglaubten Effektivität, Radikalität und Ungewißheit. Doch Krise und Nachdenklichkeit eröffnen uns Spielräume, kreative Orte, an denen wir uns ausprobieren, Alternativen entwickeln und Fragen stellen können, auf die wir noch keine Antwort wissen müssen.

Blumenberg definiert in seiner Rede den Menschen als »das Wesen, das zögert«. Nun zwingt uns die aktuelle Situation eine Pause auf, läßt uns zögern und wirft uns dadurch auf unser Wesenhaftes zurück, macht uns unsere Wesenhaftigkeit als Distanzgeschöpf bewußt. Es täte uns daher allen gut, dieses neu oder wiederentdeckte Selbstbild festzuhalten und die in der Corona-Krise erlernten Verhaltensweisen auch in Zukunft anzuwenden, zumindest jedoch sich ihrer zu erinnern, wenn COVID-19 wie selbstverständlich beherrschbar geworden ist.

»Diese neuen Regeln gelten von heute an.« Süddeutsche Zeitung, 4. Mai 2020, www.sueddeutsche.de/politik/c…

Philipp Stoellger. »Kulissenkunst des Todes. Zum Ursprung des Bildes aus dem Tod.« Performanzen des Todes. Neue Bestattungskultur und kirchliche Wahrnehmung. Herausgegeben von Thomas Klie. Kohlhammer, 2008, pp. 15-40, hier p. 16.

Hans Blumenberg. »Nachdenklichkeit.« Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 1980. II. Lieferung. Lambert Schneider, 1981, pp. 57-61, hier pp. 57, 61.

Warnhinweise

Bereits im Frühjahr 2014 berichtete die New York Times, daß Studenten an US-Hochschulen sogenannte »trigger warnings« forderten, die auf Materialen appliziert werden sollten – etwa Bücher, Filme, Kunstwerke –, die »might upset them [the students] or, as some students assert, cause symptoms of post-traumatic stress disorder in victims of rape or in war veterans.« Zu den Büchern, die mit einem solchen Warnhinweis versehen werden sollten »gehören [unter anderem] Shakespeares ›The Merchant of Venice‹ (enthält Antisemitismus) und Virginia Woolfs ›Mrs. Dalloway‹ (spricht Selbstmord an).«

An diese polarisierende Diskussion mußte ich denken, als ich kürzlich die auf Philip K. Dicks 1962 publiziertem dystopischen Roman basierende Serie The Man in the High Castle schaute. In Episode 2 der vierten und letzten Staffel bekommt man ein besonders eindrückliches, erschreckendes Beispiel eines ultimativen Warnhinweises in Form eines Bücherverbots präsentiert. Die Szene spielt in einem Klassenzimmer im vom Deutschen Reich besetzten New York City der 1960er Jahre.

Die Lehrerin Mrs. Vick referiert: »In Shakespears Kaufmann von Venedig ist der Hauptantagonist ein erbarmungsloser jüdischer Geldverleiher namens Shylock. Dieser Mann verlangt ein Pfund Fleisch, und zwar Menschenfleisch als Sicherheit für ein Darlehen. Mit Shylock dramatisiert Shakespeare die wahre Natur des Juden: böse, betrügerisch und gierig.« Eine Schülerin namens Tracy meldet sich, steht auf und merkt an: »Shylock sagt im dritten Akt: ›Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?‹« Mrs. Vick reagiert irritiert mit einem: »Ja und?«, woraufhin Tracy mit einem bemerkenswerten, ja atemberaubenden Gedankengang Shakespeare auf den Kopf stellt: »Meint dieser Autor damit, daß Juden Menschen sind?« Die Lehrerin denkt nach und gibt ein wenig überrascht zu: »So hab ich das nie betrachtet.« Und Tracy fügt, subtil an das Menschenbild der Nazis gemahnend, an: »Wir sollten das nicht lesen.« Die Schüler tauschen fragende Blicke aus, Flüstern entsteht. Leicht stotternd und sichtlich verängstigt erwidert Mrs. Vick: »Danke für den Hinweis, Tracy. Ich glaube, du hast recht. Ich werde es im Lehrerkollegium besprechen und wir sortieren das aus. Das tun wir.«

Mit einem zufriedenen Lächeln setzt sich Tracy wieder; ihrem Warnhinweis wurde prompt und unkompliziert entsprochen.

Jennifer Medina. »Warning: The Literary Canon Could Make Students Squirm.« The New York Times, May 17, 2014, https://www.nytimes.com/2014/05/18/us/warning-the-literary-canon-could-make-students-squirm.html.

»Der Anschlag.« The Man in the High Castle, Staffel 4, Episode 2, Amazon Studios, Scott Free Productions, 2019, 30:38-31:37.