Begriffliches

Sinn und Wert

In seinem Anfang der 1930er Jahre entstandenen und erst im Sommer 2008 zufällig in einem unerschlossenen Teilnachlaß entdeckten Werk Elemente der Bildung mahnt der Romanist Ernst Robert Curtius, nicht nur die Frage nach Nutzen und Zweck zu stellen, sondern auch diejenige nach dem Sinn:

Als Beethoven die Neunte Symphonie schrieb, als Goethe den Faust dichtete, taten beide etwas, was sicher nutzlos und zwecklos und dennoch zweifellos wertvoll war. Wie soll man solches Tun bezeichnen? Wir nennen es sinnvoll.

Der Frage, was Wissen, Kenntnisse, Fähigkeiten nützen, liegt also eine tiefergehende Frage zugrunde, und zwar: »›Welchen Sinn kann dieses Wissen, dieses Ereignis, dieses Sachgebiet für mich gewinnen?‹«

Curtius’ Plädoyer für ›unnützes‹ Wissen und ›unnütze‹ Bildung hat in Abraham Flexners Essay »The Usefulness of Useless Knowledge« – zuerst in der Oktober-Ausgabe 1939 des Harper’s Magazine erschienen, jetzt, im März 2017, bei Princeton UP herausgebracht und mit einem lesenswerten Begleittext Robbert Dijkgraafs versehen – ein mit anschaulichen Beispielen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich angereichertes Pendant. Flexner, Gründungsdirektor des Institute for Advanced Study in Princeton, schreibt:

With the rapid accumulation of ›useless‹ or theoretic knowledge a situation has been created in which it has become increasingly possible to attack practical problems in a scientific spirit.

Wer vermag einzuschätzen, was gegenwärtige Neugier, Vorstellungskraft und deep thinking für die Zukunft bedeutet? Was heute unnütz und überflüssig erscheint, könnte sich morgen schon als sinn- und wertvoll erweisen: Der Denkkerker als Zukunftslabor.

Ernst Robert Curtius. Elemente der Bildung. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Ernst-Peter Wieckenberg und Barbara Picht. Mit einem Nachwort von Ernst-Peter Wieckenberg. C. H. Beck, 2017, p. 25.

Abraham Flexner. »The Usefulness of Useless Knowledge.« Harper’s, Oct. 1939, library.ias.edu/files/Use…

Robbert Dijkgraaf. »We Need More ›Useless‹ Knowledge.« The Chronicle of Higher Education, Mar. 17, 2017, www.chronicle.com/article/W…

Gesäßtorturen

Ich entdecke bei Musil das mir unbekannte Bild des »ungesattelten Igel[s]« und ziehe sogleich eine botanische Parallele zu Echinocactus grusonii, der im Volksmund ›Schwiergermutterstuhl‹ genannt wird. Weder möchte man auf jenem »nachhause reiten« noch auf diesem Platz nehmen.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 99. Gesamtausgabe Band 2, herausgegeben von Walter Fanta.

Männliches No & weibliches Yes

Ich erfahre aus einer Besprechung des vierten und letzten Bandes der Beckett-Korrespondenz, daß der kürzeste in dieser Publikation abgedruckte Brief aus lediglich einem Wort bestehe: »No«, was Becketts Antwort auf eine Bitte um Erlaubnis, Eh Joe – das erste Stück, das der irische Schriftsteller fürs Fernsehen geschrieben hatte (1966) – mit männlicher statt weiblicher Sprecherstimme zu adaptieren, war.

Becketts präzise Haltung, ja sein männliches »No« ist nicht weniger mißverständlich und endgültig als das weibliche »Yes«, mit dem Molly Bloom Joyces Ulysses abschließt, ein »Yes«, über das Jacques Derrida tatsächlich eine gut fünfzigseitige Betrachtung angestellt hat! Als Joyce am »Penelope«-Kapitel schrieb, erklärte er seinem Freund Frank Budgen in einem Brief vom 16. August 1921 Mollys lexematische Körper-Topographie mit den Worten:

›Sie dreht sich wie der mächtige Erdball, langsam, sicher und gleichmäßig rund und rundherum, ihre vier Kardinalpunkte sind die weiblichen Brüste, Arsch, Uterus und Fotze, ausgedrückt durch die Wörter because, bottom (in allen Bedeutungen: Boden, Gesäß, Boden des Glases, Grund der See, Grund seines Herzens), woman, yes.‹

David Wheatley. »Black diamonds of pessimism.« Rezension zu The Letters of Samuel Beckett, Volume Four: 1966-1989, herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck. The Times Literary Supplement, Jan. 18, 2017, www.the-tls.co.uk/articles/…

Jacques Derrida. »Ulysses Gramophone. Hear Say Yes in Joyce.« Acts of Literature, herausgegeben von Derek Attridge, Routledge, 1992, pp. 253-309.

Frank Budgen. James Joyce und die Entstehung des ›Ulysses‹. Aus dem Englischen von Werner Morlang, Suhrkamp, 1982, p. 300.

Pathologie des Begriffs

Damian Thompson vertritt in seinem mit vielen Beispielen gespickten Artikel über den Alkoholkonsum großer Komponisten die Ansicht, daß man den Begriff alcoholism nicht auf historische Personen anwenden könne, da er einerseits erst 1849 geprägt, andererseits nicht hinreichend definiert worden sei.

Diese beinahe radikalkonstruktivistische Sicht mag bei der sicherlich dürftigen und teils auf Anekdoten beruhenden Quellenlage durchaus nachvollziehbar sein. Von Bach etwa sei nur bekannt, daß dieser im Jahre 1713 während einer zweiwöchigen Reise nach Halle eine Bierrechnung über acht Gallonen (plus jede Menge Brandy) hätte begleichen müssen; daraus Rückschlüsse auf Alkoholismus zu ziehen, wäre wahrlich absurd!

Wer weiß, wie sich die Semantik entwickeln wird? Ob zukünftige Forscher Ernest Hemingway, Dylan Thomas oder Charles Bukowksi noch als Alkoholiker bezeichnen werden?

Damian Thompson. »A surprising number of great composers were fond of the bottle – but can you hear it?« The Spectator, Dec., 10, 2016, www.spectator.co.uk/2016/12/a…

Inversionswetterlage

Aus der ersten Staffel der Netflix-Serie The Crown, die die Anfangszeit der Regentschaft Queen Elizabeths II. thematisiert, erfahre ich, daß bei der großen Londoner Smog-Katastrophe zwischen dem 5. und 9. Dezember 1952 bis zu 12.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Churchill, der die Warnungen des Wetterdienstes nicht ernst nahm und die außergewöhnlichen Umstände selbst am dritten Tag noch mit den Worten: »Es ist Nebel! Nebel ist Nebel. Er kommt und er verschwindet« abtat, kann als prototypisches Beispiel heutiger Klimawandel-Leugner gesehen werden.

Zugleich erinnerte ich mich während dieser Episode an eine Besprechung der 2015 bei Harvard UP erschienenen ›Biographie‹ London Fog in der London Review of Books, in der es unter Bezug auf die Dickenssche Nebel-Metaphorik heißt:

[…]fog stands for the end of the world, for cruel poverty, for undeserved sickness, for reversion to an age of dinosaurs, for the unnaturalness of cities and industries, for impenetrable arrogance and stupidity.

»Naturereignis.« The Crown, entwickelt von Peter Morgan, Staffel 1, Episode 4, Netflix, 2016.

Neal Ascherson. »Brown Goo like Marmite.« Rezension zu London Fog: The Biography, von Christine L. Corton. London Review of Books, Oct. 8, 2015, vol. 37, no. 19, pp. 5-8.

Romandosis

Der Begriff »Bibliotherapie« wurde vor 100 Jahren geprägt und läßt an die Kafkasche Axt erinnern, die das gefrorene Meer in uns aufspaltet. Allerdings darf man – auch aus bibliotherapeutischer Sicht – nicht vergessen, daß Bücher auch den gegenteiligen Effekt haben sollten: die aufgewühlte See zu beruhigen, uns in Eisberge zu verwandeln.

James McWilliams. »Books Should Send Us Into Therapy: On The Paradox of Bibliotherapy.« The Millions, Nov. 2, 2016, www.themillions.com/2016/11/b…

Franz Kafka. »An Oskar Pollak, 27. Januar 1904.« Briefe 1902-1924, Fischer Taschenbuch, 1975, pp. 27-8. Gesammelte Werke in acht Bänden, herausgegeben von Max Brod.

Keine Tabus

Die noch immer faszinierende Tatsache, daß hinter Claude Lévi-Strauss’ ethnologischer Studie Les Structures élémentaires de la parenté (1949) die linguistische Phonem-Theorie Roman Jakobsons steckt – quasi unter der Haube –, zeigt, daß das Heranziehen von fachfremden Erkenntnissen zu überraschenden, neuen, ja epochalen Ansichten führen kann. Man sollte also mit offenen Augen und einem panoramatischen Blick durch die Welt gehen, um Beziehungen und Gegensätze breiter betrachten und klassifizieren zu können.

Adam Kuper. »Philosopher among the Indians.« Rezension zu Lévi-Strauss, von Emmanuelle Loyer. The Times Literary Supplement, Oct. 12, 2016, www.the-tls.co.uk/lives/bio…

Modus scribendi

Finde in einer Rezension in der österreichischen Literaturzeitschrift Volltext die sehr harschen Worte:

Die germanistische Sucht nach sogenanntem Realismus hat den Irrealis kurzweg weggeschluckt und unverdaut dann ausgeschissen.

In der Möglichkeit des grammatischen Exkrements findet sich die Tatsache einer fruchtbaren Sprachhygiene.

Alban Nikolai Herbst. »Gehirn und Herz liegen Wand an Wand.« Rezension zu Der König von Europa, von Jan Kjærstad. Volltext, Nr. 3/2016, pp. 60-1.

Neologist

Ich erfahre aus einer Rezension im Harper’s Magazine, daß der Opiumesser Thomas De Quincey (1785-1859) laut dem Oxford English Dictionary die Begriffe ›vermeidlich‹ (evadable), ›krankhaft‹ (pathologically) sowie ›unterbewußt‹ (subconscious) in die englische Sprache eingebracht und damit gleichsam die Kategorien der modernen Psychologie erfunden habe.

Ob diese Kreativität auf den exzessiven Genuß von Opium zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Fest steht, daß De Quincey die Droge 1804 als Student in Oxford kennenlernte, anfänglich als Mittel gegen Zahnschmerzen, später dann als ›göttliches Vergnügen‹.

Matthew Bevis. »Supping on Horrors. Thomas De Quincey’s bad habits.« Rezension zu Guilty Thing: A Life of Thomas De Quincey, von Frances Wilson. Harper’s Magazine, Oct. 2016, harpers.org/archive/2…

Autodafé

Daß Diderots Encyclopédie noch ein ganz anderes Licht in die so finstere, unaufgeklärte Welt brachte, belegt die Panikreaktion Papst Klemens’ XII.: Er setzte das Werk auf den Index,

und seine katholischen Eigentümer wurden aufgefordert, es durch einen Priester verbrennen zu lassen. Andernfalls würden sie exkommuniziert werden.

Der Mann Gottes nimmt dadurch die Rolle des gegenaufklärerischen Pyromanen ein: Dunkelheit und Kälte vermittelst Licht und Flammen.

Im Buch der 24 Philosophen, einem vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammenden theosophischen Dokument, heißt es: »Gott ist die Finsternis in der Seele, die zurückbleibt nach allem Licht.«

Manfred Geier. Aufklärung. Das europäische Projekt. 3. Aufl. Rowohlt, 2012, p. 151.

Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen. Lateinisch-Deutsch. Erstmals übersetzt und kommentiert von Kurt Flasch. Beck, 2011, p. 67.

Gras zu Heu

Beim Durchblättern des Blumenberg-Taubes-Briefwechsels stoße ich auf eine von mir während der Lektüre vor über drei Jahren gekennzeichnete Passage in Brief 47, den Hans Blumenberg am 28. Juni 1977 von Münster nach Berlin an Jacob Taubes sandte: »Übrigens und zum Schluß«, heißt es da,

die Formel, dass Jacob Taubes das Gras auf den Schreibtischen wachsen höre, ist von mir schon 1963 in Gießen geprägt worden. Tröstlich dabei ist, dass viel von dem derart gewachsenen Gras inzwischen zu Heu geworden ist.

Fast möchte man behaupten, damals sei das Gras grüner und das Heu goldener gewesen.

Hans Blumenberg / Jacob Taubes. Briefwechsel 1961-1981 und weitere Materialien. Herausgegeben von Herbert Kopp-Oberstebrink und Martin Treml unter Mitarbeit von Anja Schipke und Stephan Steiner. Mit einem Nachwort von Herbert Kopp-Oberstebrink, Suhrkamp, 2013, p. 184.

Panerotismus

Musils Parallelaktion der Liebe: »Denn wenn man liebt, ist alles Liebe, auch wenn es Schmerz und Abscheu ist.«

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 246. Gesamtausgabe Band 1, herausgegeben von Walter Fanta.

Ferdinand de Saussure: Die Sprache als Begriffsdublette

Während Google an diesem 22. Februar 2013 an Arthur Schopenhauers 225. Geburtstag erinnert, möchte ich auf Ferdinand de Saussures 100. Todestag hinweisen. Der folgende Text bildet die leicht überarbeitete Version eines Kapitels meiner Magisterarbeit Die Topographie des Labyrinths. Zur Semiotik des Raummodells in den Romanfragmenten Franz Kafkas aus dem Jahr 2006 ab.

Das Klassifizierungssystem, mit dessen Hilfe der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) die Sprache betrachtet, ist zum Referenzobjekt strukturalistischer Analysen geworden. Indem Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan oder Roland Barthes de Saussures Methodologie über die Grenzen der Linguistik hinweg auf Ethnologie, Psychoanalyse oder die Mode anwandten, zeigten sie, daß menschliches Wissen und Handeln stets sprachlich manifestiert und somit zeichentheoretischen Ursprungs sind: »Ein Kleidungsstück, ein Auto, ein Fertiggericht, eine Geste, ein Film, ein Musikstück, ein Bild aus der Werbung, eine Wohnungseinrichtung, ein Zeitungstitel – offenbar lauter bunt zusammengewürfelte Gegenstände. Was können sie miteinander gemein haben? Zumindest dies: Sie alle sind Zeichen.« (Roland Barthes. »Die Machenschaften des Sinns.«)

Entscheidend dabei ist die Ansicht, daß jegliche Bedeutung systemimmanent – nämlich durch Differenzbildung an sich bedeutungsloser Elemente – generiert wird. Diese Fokussierung auf ein internes Beziehungsgeflecht ist für das Denken de Saussures ebenso charakteristisch wie die Beliebigkeit (Arbitrarität) des sprachlichen Zeichens*. Inwieweit es sich jedoch bei den Vorlesungsmitschriften der Jahre 1906-11, welche die Textgrundlage des Cours de linguistique générale bilden, tatsächlich um de Saussures Überlegungen handelt, bleibt Aufgabe der Editionsphilologie. Es wird im Folgenden aus der 3. Auflage der im Jahr 2001 bei Walter de Gryter erschienenen Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft zitiert. Sämtliche Belegstellen werden als Äußerungen de Saussures aufgefaßt.

Ferdinand de Saussure begreift Sprache – auf den bestimmten Artikel wird aufgrund des Universalitätsanspruches verzichtet – als eine »soziale Institution«, als Vermittlerin von Ideen. Dabei vertritt er konstruktivistische Ansichten, wenn er behauptet: »Man kann nicht einmal sagen, daß der Gegenstand früher vorhanden sei als der Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachtet; vielmehr ist es der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft; […].« De Saussure trennt Sprache (langue) vom Sprechen (parole) und damit »1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen«. Da de Saussure selbst auf die Unzulänglichkeiten einer adäquaten Übersetzung seiner Termini hinweist, werden im Folgenden auch die französischen Begriffe verwendet. Das Hauptaugenmerk des hier gegebenen Überblicks ruht auf der langue, ihrer semeologischen** Darstellung und ihrem Verhältnis zur Schrift.

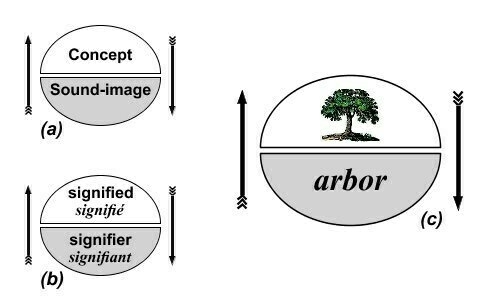

Das sprachliche Zeichen (signe) ist laut de Saussure eine Begriffsdublette***, die aus dem Oppositionspaar signifié und signifiant besteht und »beliebig«, das heißt »unmotiviert« ist.

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Vorstellung und Lautfolge unterliegen keiner natürlichen Bindung. Der Akt des Bezeichnens – das Verweisen auf ein außersprachliches Denotat durch ein Zeichen – beruht auf einer »Kollektivgewohnheit«. Wenn hier von Lautfolge die Rede ist, so meint dieser Begriff keineswegs die Äußerung einer Vorstellung als physikalische Manifestation. Im Gegenteil handelt es sich bei beiden Zeichenkomponenten um psychische Größen, die die Voraussetzung des Sprechens bilden. Wie schon Johann Gottfried Herder spricht auch de Saussure der Sprache eine orientierung- beziehungsweise ordnunggebende (und keine abbildende) Funktion zu. Gedanken (pensées) und Laute (sons) sind eine chaotische, amorphe Masse, die durch Sprache organisiert und geformt wird. Sowohl die Selektion eines Elements der penseés als auch dessen Kombination mit einem Gegenstück aus dem Bereich der sons sind arbiträr – und konventionell! Auf Basis dessen läßt sich die Vielfältigkeit der Sprachen erklären: »So ist die Vorstellung ›Schwester‹ durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge: […].«

Neben der Arbitrarität des sprachlichen Zeichens stellt de Saussure als zweiten, wesentlichen Grundsatz die Linearität des Signifikanten heraus: »Das Bezeichnende, als etwas Hörbares, verläuft ausschließlich in der Zeit und hat Eigenschaften, die von der Zeit bestimmt sind: a) es stellt eine Ausdehnung dar, und b) diese Ausdehnung ist meßbar in einer einzigen Dimension: es ist eine Linie.« Der physikalische Parameter Zeit fungiert – wie schon die Sprache als Ganzes – als Organisationsprinzip, das zur Charakterisierung des Ablaufs sprachlicher Ereignisse verwendet wird und durch strukturalistische Kontiguitätsanalysen eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Schrift ist dabei das Mittel par excellence, das »die räumliche Linie der graphischen Zeichen an Stelle der zeitlichen Aufeinanderfolge setzt«. Dieser syntagmatischen Ebene, die Elemente »in praesentia« enthält, stellt Ferdinand de Saussure eine paradigmatische entgegen, deren Glieder »in absentia« verbunden werden und die er als »Sphäre[] [der] assoziative[n] Beziehungen« beschreibt: »Andererseits aber assoziieren sich außerhalb des gesprochenen Satzes die Wörter, die irgend etwas unter sich gemein haben, im Gedächtnis, und so bilden sich Gruppen, innerhalb deren sehr verschiedene Beziehungen herrschen. So läßt das Wort Belehrung unbewußt vor dem Geist eine Menge anderer Wörter auftauchen (lehren, belehren usw., oder auch Bekehrung, Begleitung, Erschaffung usw., oder ferner Unterricht, Ausbildung, Erziehung usw.).«

Der Begriff der Assoziation verweist bereits auf den nicht-linearen, rhizomartigen Charakter dieses Verbindungstypus, der Analogien nach Sinn und/oder Form herstellt. Da de Saussure die Relationalität bereits in seinen Zeichenbegriff integriert hat, liegt es an den Unterschieden der Zeichenwerte (valeurs), distinktive Merkmale auszumachen. Bedeutung entsteht durch Differenzen im System: »Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch: eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder.«

Ein außersprachliches Referenzobjekt ist bei der Bedeutungskonstituierung ebenso auszugrenzen, wie das sprechende Subjekt selbst, das keinerlei individuellen Einfluß auf die soziale Institution Sprache (langue) besitzt.

Innerhalb der mentalistisch geprägten Zeichenkonzeption de Saussures stellt die Sprache »ein System von Zeichen« dar, das mit der »Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen usw. usw. vergleichbar« ist, »[n]ur sie das wichtigste dieser Systeme.« De Saussure begreift also das schriftliche Zeichensystem als ein dem sprachlichen untergeordnetes: »Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen: das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen.« Trotz ihres Supplementcharakters, den die Schrift in einer Sprachwissenschaft per definitionem verliehen bekommt, ist sie im allgemeinen doch vielmehr der Rede übergeordnet: das Schriftbild erscheint als normiertes, beständigeres, verlässlicheres Speichermedium inmitten eines Kommunikations-, Bildungs- und Forschungshorizonts.

*Der häufig unreflektiert übernommene Begriff der Arbitrarität ist – wie Roman Jakobson im Jahr 1962 anmerkt – »eine äußerst unglückliche Bezeichnung«, denn »[d]er Zusammenhang zwischen einem signans und einem signatum, den Saussure willkürlicherweise arbiträr nennt, ist in Wirklichkeit eine gewohnheitsmäßige, erlernte Kontiguität, die für alle Mitglieder der gegebenen Sprachgemeinschaft obligat ist.« (Roman Jakobson. »Zeichen und System der Sprache.«)

**Da Sprache ein »System von Zeichen [ist], die Ideen ausdrücken«, nennt de Saussure »eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht […] Semeologie«.

***Der oftmals verwendete Terminus Dichotomie wird aufgrund seiner Übersetzung als ein Zweigeteiltes vermieden, da das sprachliche Zeichen mit einem Blatt Papier vergleichbar ist, denn »man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden; ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen; […].«

Aggressive Linkshänder

Im Matthäusevangelium (Mt 5,38-9) findet sich unter der Überschrift »Vom Vergelten« folgende Passage:

Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): ›Auge um Auge, Zahn um Zahn.‹ Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben wollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Lutherbibel, durchges. Ausg. 2006)

Nun sind Backpfeifen sicherlich nichts Besonderes, würde es sich beim ersten hier erwähnten Schlag nicht um die rechte Wange handeln. Peter Sloterdijk notiert unter Datum des 3. Januar 2011 in Zeilen und Tage:

Beruf: Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde

[…], so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor.

Ist die noch heute vorherrschende Diskriminierung der Linkshänder (Scheren, Soßenkellen, Gitarrensaiten etc. pp.), die auch durch negativ konnotierte Ausdrücke wie »linkisch«, »zwei Linke Hände haben« oder »links liegen lassen« Einzug in die Sprache gehalten hat, also insgeheim ein großangelegter Racheakt der sich in der Überzahl befindenden Rechtshänder-Christen?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

2B OR NOT 2B

Nun wissen wir endlich, wie Hamlet auf diesen berühmten Ausspruch – »To be, or not to be, aye there’s the point« (First Quarto) – kam: Er war sich unsicher, mit welcher Bleistiftstärke er seinen Liebesbrief »[t]o the celestial, and my soul’s idol, the most beautified Ophelia« schreiben sollte! (Via http://www.theliterarygiftcompany.com/)

2B OR NOT 2B

2B OR NOT 2B

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Diet of Worms

Ich habe gerade zufällig herausgefunden, daß der Wormser Reichstag im Englischen mit »Diet of Worms« zu übersetzen ist, was natürlich zu einer ungemein komischen Doppeldeutigkeit hinsichtlich der Ernährungsweise wirbelloser Tiere führt.

https://en.wikipedia.org/wiki/Diet_of_Worms

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Erbausschlagung

Die Frage, die sich mir nach der Lektüre des kurzen, mit »Erbsünde und Erlöser« betitelten Artikels Lorenz Jägers in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (27. Jan. 2013, Seite 9) stellt, ist, ob man dieses spezielle Erbe ausschlagen kann.

Mit der Erbausschlagung wäre man quasi reingewaschen von der Ursünde. Dabei ist zu bedenken, daß der Begriff Erbsünde im Englischen mit original sin, im Lateinischen mit peccatum originale wiedergegeben wird. Es scheint hier also so etwas wie ein diatethischer Unterschied, eine aktive und eine passive Sünde vorzuliegen. Jäger schreibt:

Gegen alle Abschwächungen setzte sich die Auffassung durch, dass es sich beim Sündenfall nicht nur um die Vertreibung aus dem Paradies handelte – oder vielmehr, dass diese tiefer verstanden werden muss. Was damals eigentlich geschah, nennt die Kirche den ›Tod der Seele‹, den Verlust der Gnade. Und um ›Erbsünde‹ handelt es sich, weil dieser Stand des Menschen nicht durch Nachahmung, sondern durch Abstammung auf die Nachkommen Adams übergeht.

Auf eine interessante etymologische Verquickung macht Marcel Mauss in seiner Studie Die Gabe, erschienen 1950, aufmerksam:

Wie Hirt bemerkt, war reus ursprünglich ein Genitiv von res und ersetzte re(i)os: derjenige, der von der Sache besessen ist.

Mauss selbst erweitert die Wortbedeutung wie folgt:

das Wort bedeutet 1. das von der Sache besessene Individuum; 2. das Individuum, welches an dem durch die traditio der Sache herbeigeführten Geschäft beteiligt ist; 3. schließlich den Angeklagten und Verantwortlichen.

Der Nachfahre ist als Erbe also Angeklagter (reus), der von der Sache (res) besessen ist, und von der traditio zerquetscht zu werden droht. Mit der Weitergabe, der Abschenkung oder eben der Erbausschlagung wäre diesem Prozeß entgegengewirkt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Grammatische Deutschheit«

Eben las ich in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (20. Jan. 2013, Seite 37) einen kurzen Text mit dem Titel »Correct! Gibt es eine allmächtige Sprachpolizei, welche das Deutsche zensiert?« Sein Verfasser, F.A.S.-Feuilletonchef Claudius Seidl, plädiert darin für Höflichkeit, Respekt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung (oder eben der Nicht-Verwendung) sogenannter kritischer Wörter. Seidl schließt seinen Kommentar mit den Worten:

Jene Deutschtümler aber, die weiterhin gegen die ›political correctness‹ und für die alten Wörter kämpfen, wollen auch weiterhin Krüppel, Neger, Zigeuner sagen dürfen. Es ist ja auch erlaubt. Es ist nur schrecklich unhöflich und vulgär.

Der Begriff »Deutschtümler« erinnerte mich an Friedrich Rückerts Gedicht »Grammatische Deutschheit« aus dem Jahr 1819, das sich als aktueller Debattenkommentar hervorragend eignet:

Neulich deutschten auf deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,

Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sey.

Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;

Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.

Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,

Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ,

»Ich bin deutscher als deutsch.« »Ich deutscherer.« »Deutschester bin ich.«

»Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.«

Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,

Deutschten sie auf bis zum – Deutschesteresteresteren;

Bis sie vor comparativisch- superlativischer Deutschung

Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Searle in Münster

Nun, da ich mit meinem Projekt Proust 2013 begonnen habe, entdeckte ich zufällig auf Seite 178 des ersten Bandes einen Notizzettel, den ich am 8. Dezember 2009 angefertigt hatte. An diesem Tag, an dem ich in einem Antiquariat die zehnbändige Recherche in der Übersetzung Eva Rechel-Mertens gekauft hatte (Suhrkamp, 1979), hielt John R. Searle im Rahmen der 13. Münsterschen Vorlesungen zur Philosophie einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel »Language and Social Ontology«. Ich erinnere ihn als einen kleinen, ruhigen, bestimmt und klar sprechenden Mann, der vor der Tafel im Audi Max auf und ab ging, und der im Anschluß auf jede Frage aus dem Plenum offen und geduldig einging. Auf meinem Zettel steht folgendes:

status function (declaration); status functions (institutional facts); deontic powers (language as the home of d. p.); desired independent reasons for actions.

1.) Collective Intentionality

2.) Status Function

3.) X counts as Y in C (context)

Natürlich versäumte ich es, mir nach den Fragen eine Unterschrift Searles zu ergattern. Ein »Have a nice night« bekam ich allerdings als Entschädigung von ihm zu hören.

https://www.uni-muenster.de/PhilSem/veranstaltungen/mvph/searle/searle.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Empfohlene Variante

Soeben wurde ich in meiner vor einigen Jahren vollzogenen Rückkehr zur sogenannten ›alten Rechtschreibung‹ bestärkt. In Sherwood Andersons Erzählungsreigen Winesburg, Ohio (Frankfurt a. M.: Schöffling & Co., 2012) las ich folgenden Satz:

Vor dem Käfig stehen bleibende Kinder sind fasziniert, Männer wenden sich angewidert ab, und Frauen verweilen kurz und versuchen sich vielleicht zu entsinnen, welcher ihrer männlichen Bekannten wohl eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Viech hat. (125)

Der Übersetzer, Mirko Bonné, hätte sich besser nach der empfohlenen Variante »stehenbleiben« (also der alten Rechtschreibung dieses Verbs!) richten sollen, denn dadurch wäre ein Stocken und Zögern und Nachdenken beim Lesen verhindert worden: Da sind also bleibende Kinder, die vor dem Käfig stehen und fasziniert sind? Nein, da stehen bleibende Kinder! Nein, die Kinder sind vor dem Käfig ›stehengeblieben‹ und sind fasziniert! Mich fasziniert diese Getrenntschreibung garnicht, Pardon: gar nicht.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]