Begriffliches

Dialekte

Kann man sich Johann Sebastian Bach mit obersächsischem Dialekt vorstellen? Oder Goethe, der – wie ich kürzlich im ersten Band der großen Biographie Nicholas Boyles las – das robuste Frankfurterisch sprach? Boyle schreibt:

[I]m Faust reimte er[Goethe]noch 1829 ›Tage‹ auf ›Sprache‹, so wie er 1774/75 ›genug‹ auf ›Besuch‹ gereimt hatte, und der Vers ›Das wäre mir die rechte Höhe‹, 1831 entstanden, ist waschechtes Frankfurterisch (60).

Der Dialekt ist nicht mit dem Akzent gleichzusetzen. Ein sehr schönes Beispiel gibt der junge Arnold Schwarzenegger, der sich mit starkem steirischem Akzent durch den Anfang 1970 erschienenen Fantasy-Film Hercules in New York dilettiert. Köstlich!

Hercules in New York - Arnold talks!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

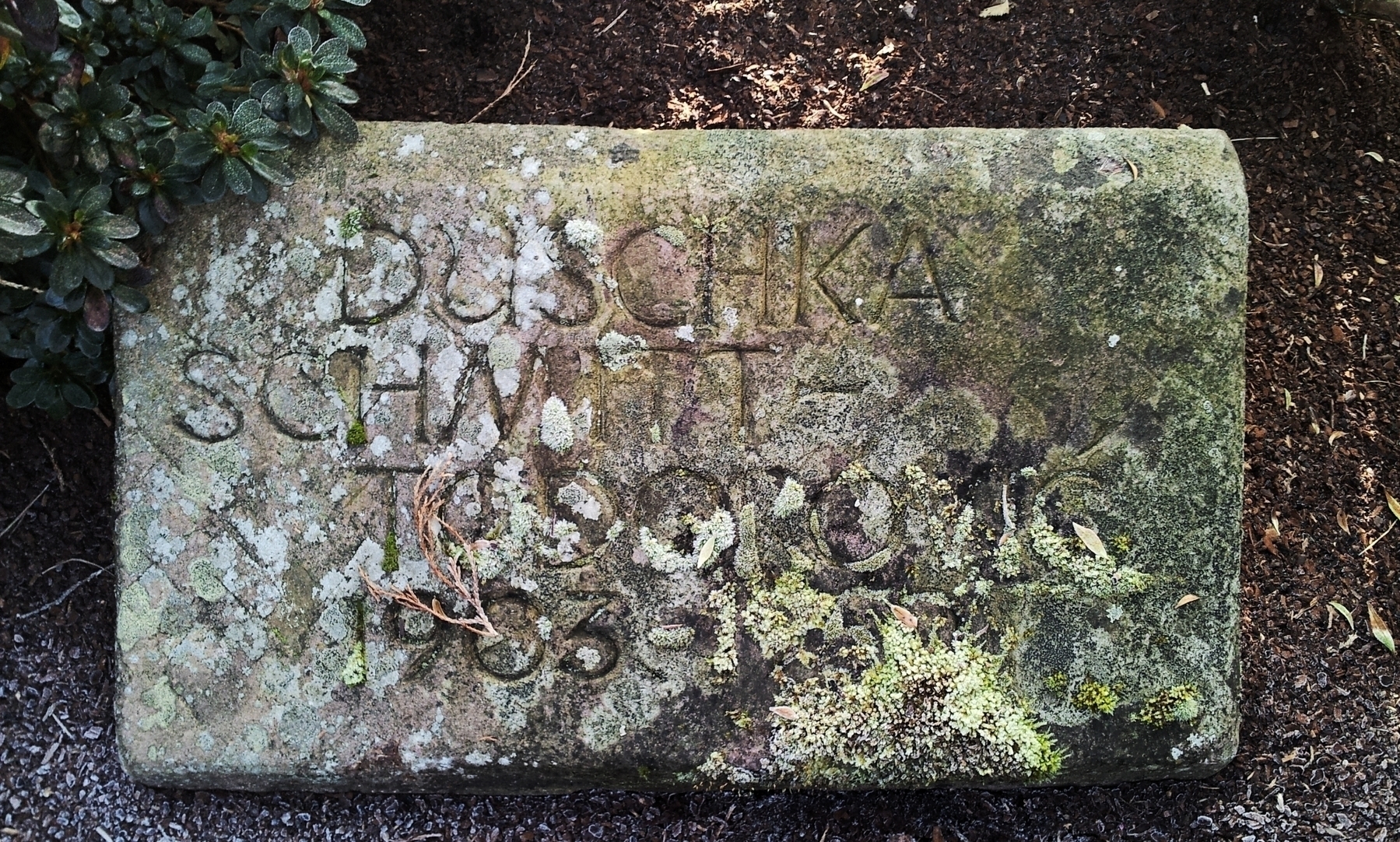

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

Der Friedhof zu Eiringhausen

Der Friedhof zu Eiringhausen

Schmitts Grabstelle

Schmitts Grabstelle

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Schmitts Grabstein

Gedenkstein der Schmitt-Tochter Anima

Gedenkstein der Schmitt-Tochter Anima

Gedenkstein von Schmitts zweiter Frau Duschka

Gedenkstein von Schmitts zweiter Frau Duschka

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf _Google+_]

Kollidierende Weißheiten. Gedankenströme zu Lewitscharoff und Blumenberg

Es ist ein warmer Sonntag im Jahr 1982. »Gegen 15 Uhr zog sich Isa weiß an.« So beginnt das kryptisch betitelte Kapitel »Nr. 255431800« von Sibylle Lewitscharoffs im September 2011 erschienenem Roman Blumenberg. Kryptisch ist es allerdings nur für die nächsten 30 Seiten, nach denen der Leser aufgeklärt wird: es handelt sich um Isas Personalausweisnummer. Isa ist Elisabeth Kurz aus Heilbronn, derzeit Studentin in Münster. Doch warum wird sie zur blassen Zahlenreihe entindividualisiert? Der Grund ist schockierend, hängt allerdings mit Farben, Wasser und nicht zuletzt auch mit Metaphern zusammen.

»Alles so weiß« heißt es zu Beginn jenes ominös betitelten Kapitels. In der Tat wird der Leser mit einer absolut weißen Isa konfrontiert: Kleid, Strümpfe, Perlenkette, selbst ihre Haut. Da paßt es ins farbsymbolische Muster, daß sie am Vorabend »[v]ierundzwanzig weiße Lilien, gehüllt in weißes Seidenpapier« am Grünen Weg 30 in Altenberge, dem Wohnort des von ihr vergötterten Philosophen, abgelegt hatte. Das ist weder Eis- noch Blumenberg, zumal das unrein-reine Arrangement seinen Adressaten nie erreicht: es wird gestohlen und läßt die Beteiligten im Dunkeln zurück.

Ist es unerhörte Liebe zu einem unerreichten Mann, die Isa »in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo«, stadtauswärts radeln läßt, bis sie auf einer Brücke anhält und sich »engelgleich« in die Tiefe auf die Autobahn stürzt? Ein Schock für den Leser! Doch es kommt, wie es kommen muß – nämlich noch schlimmer: »Der Lastwagen der Firma Zapf war mit mehreren Rädern darüber gerollt, hatte Teile mitgeschleppt, bis er hinter der Brücke zum Stehen gekommen war.« Hier kollidiert also ein LKW mit einem wahrscheinlich schon toten menschlichen Körper, einem weißen, gefallenen Engel, einem Eisberg inmitten des Verkehrsflusses, inmitten kraftvoller Blechlawinen, auseinandergerissen und verstreut in trommelndem Regen.

Ja, der Regen! Daß es an diesem fatalen Sonntag in Lewitscharoffs Münster in Strömen gießt – worauf gleich viermal hingewiesen wird –, daß Isas Kreppkleid ein fließendes ist, daß sie vom Fahrradfahren ins Schwitzen gerät, ja, daß auch Bruce Springsteens »The River«, das »schon zum zweiundzwanzigsten Mal« ertönt (spielt es auf den 22. Mai aus Blumenbergs Textfundstelle an?), zur wässrigen Atmosphäre beiträgt, strapaziert die Hydro-Metaphorik schon gewaltig. »We’d go down to the river / And into the river we’d dive / Oh down to the river we’d ride«.

Acht Monate nach diesem literarischen Selbstmord kommt im Mai 2012 ein Buch über Metaphern aus dem Blumenbergschen Nachlaß heraus: Quellen, Ströme, Eisberge. Bereits der Titel ruft den Autobahnsprung, den Regen, das weiße Blumen(berg)mädchen aus Lewitscharoffs Roman hervor, dem übrigens eine nicht unwichtige Widmung vorangestellt ist: »Für Bettina Blumenberg«, die Tochter des distanzierten Nachtarbeiters. Doch um Metaphern geht es mir nicht. Mir fiel einzig eine eher marginale Zeitungsmeldung auf, die Hans Blumenberg in besagtem Nachlaßband auf Seite 228 anführt. Dort steht:

»In Münster wird eine Studentin am 22. Mai 1980 von einem Bus auf der Busspur angefahren; der Fahrer benimmt sich dabei schlecht, und es gibt Empörung.« Man erfährt zwar nichts über die Kleidung der Verunglückten oder über das Wetter, geschweige denn über die Klamottenfarbe, doch die ›Weißheit‹ wird schon bald indirekt nachgeliefert: »Ein Leserbrief«, so Blumenberg, »möchte dieser [der Empörung] endlich Luft machen und aus dem Alltag die mißliche Behandlung anderer Verkehrsteilnehmer durch Busfahrer an die Öffentlichkeit bringen. Der Einsender schreibt: Hier scheint sich langsam die Spitze eines Eisberges zu zeigen, der schon lange in Münster besteht. (Westfälische Nachrichten, 30. Mai 1980).« Blumenberg kommentiert diesen verunglückten Metapherngebrauch mit den Worten: »Ja, wenn dieser Eisberg schon lange in Münster besteht: Wo ist dann seine Spitze geblieben? Und wie ist es möglich, daß sie sich erst langsam zeigen kann, was eben Spitzen von Eisbergen unmöglich können.«

Isa ist so ein Eisberg. Man hätte es kommen sehen müssen. Das sagt sich so leicht. Hätte es Edward John Smith, der Kapitän der Titanic, nicht auch kommen sehen müssen? Im nachhinein ist man immer schlauer, zumal es Kollisionen gibt, die einen wachrütteln und sensibilisieren. Hier kollidieren gleich mehrere Dinge: Metaphern, Studentinnen, Isa ganz in Unschuldsweiß, der versteckte weiße Eisberg im Regen, auf dem Asphalt (vielleicht von Bus und LKW kaschiert), dessen Bedrohung in den unsichtbaren sieben Achteln liegt.

Wir halten fest: In Münster gibt es Eisberge, die sich langsam zeigen, Eisberge, mit denen man kollidieren kann, und Eisberge, deren philosophisches Werk zu Lebzeiten nur die Spitze dargestellt hat.

Freiheit(en)

Sollte es also eine Freiheit geben, muß sie immer irgendwann an einem unbekannten Ursprung der intentionalen Einheit liegen: die Welt, die ich gewählt habe aus der Unendlichkeit möglicher Welten und durch deren Wahl ich das Selbst bin, das ich bin, ist die einzige Form der Freiheit, von der zu reden sinnvoll ist. (Hans Blumenberg. Quellen, Ströme, Eisberge. Hg. Ulrich von Bülow und Dorit Krusche. Berlin: Suhrkamp, 2012. 188.)

Ich frage mich, wie Entscheidungen, die auf Zwang basieren, in dieses Freiheitsbild passen, denn auch diese stellen eine Auswahl potentieller Welten dar, prägen das Selbst. Leider brechen Blumenbergs Ausführen an dieser Stelle ab. Ende des Nachdenkens oder nur vorübergehendes Pausieren? Es folgen Notizen zu »Husserl. Grundmetaphern des ›Selbstanzeige‹: Wolke / Boden / Quellen / Strom«. Er wäre mit diesem publizierten Stückwerk nicht einverstanden gewesen. Die Herausgeber nahmen sich die Freiheit, zu wählen.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Verdimmt noch mal!

Nachdem wir nun vollends in der Post-Glühbirnen-Ära leben (müssen!), in der vor gar nicht langer Zeit auch die einst so gepriesene Energiesparlampe durch Quecksilberbelastung untragbar geworden ist (vielleicht reagiert die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin EU ja darauf), habe ich meine Hoffnungen in die LED-Leuchtmittel gesteckt. Die Technik scheint hierbei besser zu funktionieren als die Orthographie, mit der sie großspurig beworben wird. Vielleicht sollten mehr Germanisten eingestellt werden.

90 % Lektoratsersparnis

90 % Lektoratsersparnis

Das Foto entstand in einem handelsüblichen Supermarkt Ihres Vertrauens.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»To-day«

Obwohl einige Gedanken ›radikal‹ und ›erzkonservativ‹ anmuten, gehe ich doch im Kern mit Roland Reuß’ Sicht auf eine zunehmend digitalisierte Welt konform, in der Menschen zu Produkten, Bücher zu Medien und Bibliotheken zu Serviceunternehmen werden.

»›Online‹-Sein«, so Reuß, »bedeutet perforierte Aufmerksamkeit.« Hans Blumenberg schreibt in einer Vignette über das Zugrundegehen:

Es ist ein bescheidener Anspruch, einer Sache auf den Grund gehen zu wollen; es bedeutet nur, man könne sich mit ihrer Oberfläche nicht begnügen.

Vielleicht ist es in einer schnellebigen, oberflächlichen, stets mit Ablenkungen aufwartenden (virtuellen) Welt unmöglich geworden, in ein Thema, ein Konzept, ein Buch einzutauchen, sich dort aufzuhalten, es zu durchmessen und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Jedenfalls scheint es heute schwieriger denn je zu sein.

Ende der Hypnose

Ende der Hypnose

(Nebeneffekt der Lektüre: Man bekommt den Wunsch, Dantes Göttliche Komödie sowie alles von John Ruskin zu lesen!)

Roland Reuß. Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt a. M. und Basel: Stroemfeld, 2012.

Hans Blumenberg. »Grund und Boden: Zugrundegehen, auf den Grund gehen, auf dem Boden stehen.« Die Sorge geht über den Fluß. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1987, pp. 97-100.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Übersetzung

»Damn it – don’t translate what I wrote, translate what I meant to write.« Ein lesenswertes Interview mit der Übersetzerin Eva Hesse über Sprache, Begegnungen mit Ezra Pound und Katzen als Lehrer:

Schließlich gab es auch noch meinen Kater Pussy, der ist auf vielen berühmten Leuten gesessen. Er hat sich breitgemacht wie ein Fladen, von ihm habe ich gelernt, was ›besitzergreifend‹ heißt.

»Warum kommen Sie nicht von Pound los? Im Gespräch mit Eva Hesse.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Aug. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/im-gespraech-mit-eva-hesse-warum-kommen-sie-nicht-von-pound-los-11842691.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

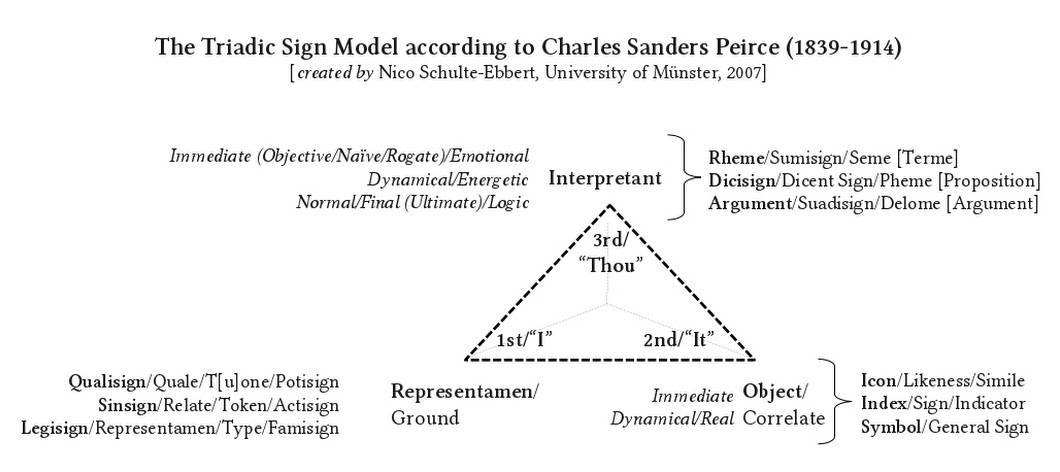

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Es ist kein Wunder, warum die Semiotik Charles Sanders Peirce’ in universitären Lehrveranstaltungen nahezu gänzlich ausgeblendet wird. Eine Philosophie, die sich über 12.000 publizierte Seiten entfaltet – die bekannten unveröffentlichten Manuskripte umfassen zusätzlich etwa 80.000 handgeschriebene Seiten –, kann keinem Studenten als Grundlagenwissen beigebracht werden. Abhilfe und Orientierung sollen die im Rahmen des Peirce Edition Project der Indiana University/Purdue University Indianapolis publizierten und auf 30 Bände angelegten Writings (seit 1982) schaffen, die als chronologische Ausgabe eine nahezu vollständige und zusammenhängende Darstellung des Peirceschen Denkens beabsichtigt. Doch eine graphische Umsetzung des Zeichenmodells dürfte man auch in diesen Schriften vergeblich suchen, schlicht aus dem Grunde, weil Peirce selbst seine triadische Determinationsrelation nie auf diese Weise festgehalten hat. Im Wintersemester 2007/2008 habe ich mich selbst daran versucht, um ein wenig Licht und Ordnung ins Peircesche Dunkel und Chaos zu bringen.

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Privatbibliothek

»Es gibt«, sagt Werner Oechslin, »kein überholtes und daher wertloses Wissen. Das ist ein Vorurteil der Moderne, ein falscher Fortschrittsglaube.« Oechslin und seine beeindruckende Privatbibliothek scheinen aus der Zeit gefallen zu sein, doch sie sind vielmehr Felsen im aufbrausenden Meer der Orientierungslosigkeit.

Urs Hafner. »Ein Kosmos der Gelehrsamkeit.« Neue Zürcher Zeitung, 20. Jan. 2012, https://www.nzz.ch/ein_kosmos_der_gelehrsamkeit-1.14423808

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Strobogrammatik

Kurz vor Jahresende sei dem »strobogrammatischen« Jahr 1961 gedacht, ein »Upside-Down-Year«, das sich erst 6009 wiederholen wird.

awy. »Das verkehrte Jahr.« Neue Zürcher Zeitung, 29. Dez. 2011, https://www.nzz.ch/das_verkehrte_jahr_1961_upside_down_year-1.13976682

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Echtzeitbücher

Echtzeitbücher? Ist das nicht ein Oxymoron? Müssen Bücher ›schnell‹ sein, müssen sie mit der Aktualität von Twitter oder Facebook mithalten, ja können sie das überhaupt? Führt nicht ein schnell geschriebenes, schnell redigiertes, schnell publiziertes Buch zwangsläufig zum Verlust von Tiefe, Qualität und ›Reife‹, also zu all denjenigen Eigenschaften, die das Medium Buch auszeichnen? Suhrkamps neue »digital«-edition versucht, ein Bindeglied zwischen langsamem Analogen und schnellem Digitalen zu sein. Damit scheint ein ›warmes Medium‹ anvisiert zu werden, also die Erstellung eines Hybriden, das aus dem – um mit Marshall McLuhan zu sprechen – ›heißen Buch‹ und dem ›kalten Internet‹ bestehen soll.

Kilian Trotier. »Kurz, aber bitte mit Schmackes.« Die Zeit, 15. Dez. 2011, https://www.zeit.de/2011/51/Wiese-Suhrkamp

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Das Lächerliche und das Erhabene

Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. (Thomas Bernhard, 1968)

Der Tod ist das Erhabene par excellence; vor ihm wirkt alles lächerlich, irrelevant und klein. Im VI. Programm seiner Vorschule der Ästhetik stellt Jean Paul das Lächerliche als den »Erbfeind des Erhabenen« dar. Im Gegensatz zu Kant und dessen Differenzierung mathematisch/dynamisch versteht Jean Paul das Erhabene als etwas sinnlich Faßbares und definiert es als das »angewandte Unendliche«. Diesem »unendlich Großen, das die Bewunderung erweckt, muß ein ebenso Kleines entgegenstehen, das die entgegengesetzte Empfindung erregt.« Als etwas unendlich Kleines, als eine Mischung aus Sinnlichem und Geistigem ist das Lächerliche die »ideale Kleinheit«, die Thomas Bernhard für sein Anschreiben gegen den Tod nutzt, sie in seinen ›Denkkerker‹ hineinzieht, um sie zu sezieren und sichtbar zu machen. Diese Visualisierung geschieht durch eine Sprache, die ohne Zweifel ›erhaben‹ genannt werden kann.

»Wiener Rede zur Überreichung des österreichischen Staatspreises an Thomas Bernhard.« Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp, 2011, pp. 69-70, hier p. 70.

Jean Paul. »Vorschule der Ästhetik nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Parteien der Zeit.« Vorschule der Ästhetik. Levana oder Erziehlehre. Politische Schriften. Herausgegeben von Norbert Miller. Hanser, 1963. Lizenzausgabe. 6., korrigierte Aufl., WBG, 1995, pp. 7-514, hier pp. 105-6; 109. Sämtliche Werke. Abteilung I. Fünfter Band.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Erfolgszahlen

Sibylle Lewitscharoff macht (Hans) Blumenberg populär. Wie hätte Hans Blumenberg reagiert? In »Mihi ipsi scripsi« schreibt er:

Sind 50 Leser eine ›kleine Gemeinde‹ des Autors? Sind 500 Käufer eine ›bemerkenswerte Klientel‹, die auch fürs Künftige hoffen läßt? Sind 5000 abgesetzte Exemplare genug, um von einem ›schönen Erfolg‹ zu sprechen? Oder sind erst 50 000 der Einstieg in ein ›Publikum‹, das sogar dem Verleger mehr als gleichgültig zu werden beginnt? 500 000 in 25 Sprachen wären zweifelsfrei ein ›Welterfolg‹? Ich lasse dahingestellt, wo präziser die Schwellenwerte liegen mögen – irgendwo liegen sie.

Blumenberg sah sich – wie Nietzsche, von dem sein Text handelt – mit eher mäßigen Verkaufszahlen konfrontiert, die allenfalls einen ›schönen Erfolg‹ erkennen ließen; Lewitscharoff dürfte sich hingegen über das wachsende ›Publikum‹ freuen.

Hans Blumenberg. »Mihi ipsi scripsi.« Lebensthemen. Aus dem Nachlaß. Reclam, 1998, pp. 67-79, hier p. 67-8.

PaschenLiteratur. »Sibylle Lewitscharoff liest aus ›Blumenberg‹.« YouTube, 11. Nov. 2011, https://www.youtube.com/watch?v=H3RH8nxlLJk

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Free Will

Is free will a matter of definition? Is it an illusion, a fiction? How would ›the death of free will‹ change our world, our moral and legal concepts? How can inductive – or deductive, or perhaps even ›abductive‹ – inferring explain the way free will is working? Saying free will is an illusion is »like inferring from discoveries in organic chemistry that life is an illusion just because living organisms are made up of non-living stuff«, Eddy Nahmias writes in his discussion of that ›big issue‹. He argues that »neuroscience does not kill free will«, perhaps because it’s not (yet) able to do so: Against the background of Charles Sanders Peirce’s ›Theory of Cognition‹ and its so called »Four Incapacities Claimed for Man«, human beings have »no conception of the absolutely incognizable«, and I think free will is such an incognizable entity. Would the death of free will be the death of God?

Eddy Nahmias. »Is Neuroscience the Death of Free Will?« The New York Times, Nov. 13, 2011, https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/11/13/is-neuroscience-the-death-of-free-will/

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Nachdenklichkeit

There is a memorial tablet at Hans Blumenberg’s birth place (Hüxstraße 17 in Lübeck) with the following words written on it: »Geburtshaus von Hans Blumenberg, Philosoph und Schriftsteller, *3. Juli 1920 – † 28. März 1996. Nachdenklichkeit heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.« That is: »Thoughtfulness means: it is not as obvious as it was before.«

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Fragmentpüffe

Als ich kürzlich in Nietzsches Nachgelassene Fragmente 1882-1884 las, stieß ich auf folgenden Satz:

So ist Verstehen ursprünglich eine Leidempfindung und Anerkennen einer fremden Macht. Schnell, leicht verstehen wird aber sehr rathsam (um möglichst wenig Püffe zu bekommen).

Püffe? Natürlich dachte ich sofort an Knüffe, an kleine Hiebe in die Seite. Aber Püffe? Eine Internet-Recherche konnte glücklicherweise viel Licht ins Dunkel bringen:

Offensichtlich kann zunächst zwischen zwei »Haupt-Püffen« unterschieden werden: dem »Knuff-Puff« (also dem Puff im engeren bzw. im oben schon vermuteten Sinne) und dem »Puff-Puff«, also dem klassischen und in dieser Bedeutung oftmals pejorativ verwendeten »Bordell-Puff«. Beim ersten handelt es sich um einen leichten, harmlosen Schlag; letzterer wird als »Gebäude, in dem (meist) Frauen sexuelle Dienstleistungen anbieten« verstanden. Dabei ist die unterschiedliche Bildung des Plurals zu beachten: der Knuff-Puff wird entweder mit einfacher e-Endung markiert (»Puffe«) oder aber – wie Nietzsche dies tut – per Umlaut gebildet: »Püffe«. Der Bordell-Puff-Plural lautet hingegen »Puffs«. Interessanterweise gehen beide Puffe/Püffe/Puffs auf Onomatopoesie zurück: der Knuff-Puff leitet sich »aus dem Geräusch, welches ein Stoß verursacht« her, der Bordell-Puff »stammt vermutlich vom Geräusch des Würfelfallens.« Würfelfallen? Ja, denn hier tritt ein dritter Puff zutage: »ein Brettspiel, welches heute unter den Namen Tricktrack bekannt ist, aus dem sich Backgammon entwickelte«! (Dieser Puff besitzt übrigens keinen Plural.) Nun zurück zum Bordell-Puff: »Aus Wendungen wie ›mit einer Dame Puff spielen‹ oder ›zum Puff(spiel) gehen‹ entstand im 18. Jahrhundert die Bezeichnung für das Freudenhaus«.

Doch nicht genug der Püffe! Der Begriff fand zudem Einzug in die Biologie, wo er die »Anschwellung eines Abschnittes eines Chromosoms« bezeichnet (und zwar mit s-Plural). »Solche Regionen bezeichnet man als Puff, besonders große Puffs bezeichnet man als Balbiani-Ring, nach ihrem Entdecker Édouard-Gérard Balbiani (1823-1899).« Die wenigsten wissen wahrscheinlich, daß der »Nucleolus […] strukturell einem besonders großen Puff« entspricht, der zugleich auch ein »spezieller Puff« ist. Letztlich findet man in fast jedem Haushalt einen Puff, nämlich einen sog. »Wäschepuff«, was ein »niedriger beinloser Hocker, der verschmutzte Wäsche aufnehmen kann«, ist.

Nietzsches Fragmente erweisen sich so als »Wörterpuffs« der Etymologie, als »Gedankenpüffe« philosophischen Nachdenkens! Und wer weiß welch mannigfaltige Verbalentdeckungen man machen kann, würde man »Puff« auch als Affix in Betracht ziehen, wie es beispielsweise in »Auspuff« realisiert ist.

›E‹piphanien oder: Der große Meaulneskin›e‹

Menschen sind wie Buchstaben: sie erscheinen, nehmen Gestalt an, verkümmern, werden mißachtet und verschwinden schließlich in den Annalen des Kollektivgedächtnisses. Manche sind unaussprechlich; man weiß nicht, wie man ihnen gerecht wird. Sie sind Symbole: sie fallen zusammen, fallen mit anderen, mit ihren Gegenstücken zusammen und trennen sich wieder. Bei manchen ist man sich unsicher, woher sie überhaupt kommen …

Der Begriff ›Moleskin‹ bezeichnet ein robustes Textil, in dem der englische Arbeiter häufig erschien. Vielleicht war auch der Bauernfilzhut, den Augustin Meaulnes bei seiner ersten Erscheinung trug, mit eben jenem magischen Stoffe überzogen. Diese frühe Verbindung, die dem aufmerksamen Denkenden in sein ungetrübtes Auge fällt, ereignet sich am Ausklang des 19. Jahrhunderts: »An einem Novembertag des Jahres 189… kam er zu uns.« (Henri Alain-Fournier, Der große Meaulnes)

Ähnlich der imposanten und mit dem Zauber des Mysteriums umgebenen Gestalt des 17jährigen Schülers erscheint ein Vokal aus den Tiefen der linguistischen Kreativität: ›Moleskine‹, ein Begriff, dessen Herkunft und Aussprache nicht weniger Kopfzerbrechen verursacht als das seltsam-romantische Herumirren des großen ›Fährtensuchers‹.

Ein französischer Buchbinder aus Tours wagt es, in dreister Impertinenz, nicht nur die englische ›Maulwurfshaut‹ mitsamt ihrer Bezeichnung zu importieren, sondern auch, ihr ein ›e‹ anzufügen, um die nasale Endung zu umgehen und annäherungsweise der französischen Zunge einen britischen Schlag beizubringen. Dieser phonologische Kniff stellt jedoch keineswegs einen Angriff auf beziehungsweise eine Abschottung von der Metaphysik dar, wie sie im ›a‹ der ›différance‹ zum Ausdruck kommt; er führt zwei Liebende zusammen. Wie Augustin Meaulnes Yvonne de Galais verzweifelt zu finden versucht, sie schließlich findet und sie ihm schicksalhaft entrissen wird, so fügt sich auch das ›e‹ an ›Moleskin‹ an, eine Verbindung, über die man in Platons Symposion liest: »Jeder von uns ist demnach nur eine Halbmarke von einem Menschen, weil wir zerschnitten, wie die Schollen, zwei aus einem geworden sind. Daher sucht denn beständig jeder seine andere Hälfte.«

Epiphanien der Hälften – das plötzliche Erscheinen von Symbolen, die etwas Bleibendes schaffen: flüchtige Notizen auf Papier und ein Kind, das ohne leibliche Eltern aufwächst. Man stellt sich Chatwin vor, der mit einem Koffer voller Moleskines beladen die Welt bereist, und gleichzeitig sieht man den großen Meaulnes, »wie er nachts seine Tochter in seinen Mantel hüllt[e], um mit ihr zu neuen Abenteuern aufzubrechen.«