Biographisches

Von Antwerpen und Plettenberg nach Affeln

Ein Schnitzaltar, Carl Schmitt und die sauerländische Dorfoase

Am 19. März 1959 bedankte sich der 28-jährige Ernst-Wolfgang Böckenförde brieflich aus Münster bei Carl Schmitt in Plettenberg »für die Karte mit dem Affelner Altar«. Zwei Jahre später sprach Böckenförde von einer tiefen emotionalen Bindung Schmitts zu Affeln: »Da Sie Affeln so lieben, [...].« Was hat es mit diesem Altar im heute rund 1100 Einwohner zählenden, gut 50 Kilometer südöstlich von Dortmund gelegenen Affeln auf sich?

Die spätromanische Hallenkirche Sankt Lambertus wartet mit einem überraschenden Schatz auf: ein prunkvoller spätgotischer Schnitzaltar mit auffallend realistischen, detailierten und figurenreichen Bühnenaufführungen, gefertigt um die Jahre 1515-1520 von Künstlern der Antwerpener Sankt-Lukas-Gilde.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Wie ein solch wertvolles Altarretabel ins kleine sauerländische Dorf Affeln gekommen und dort geblieben ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der Entstehungszeit: Mit Beginn der Reformation wurde das sola scriptura-Prinzip populär; ein Bildersturm zog über Mittel- und Nordeuropa hinweg. Es gibt Hinweise darauf, daß das Retabel eine Auftragsarbeit für die norwegische Stadt Bergen gewesen sei – auf der Außenseite des linken Hauptflügels finden sich Darstellungen des heiligen Königs Olaf von Norwegen sowie des Bergener Stadtwappens –, doch daß man es dort aufgrund der bereits eingeführten Reformation nicht mehr abgenommen habe. So verblieb es also auf einer Zwischenstation im kurkölnisch-katholischen Affeln; der lange Transportweg von Flandern nach Norwegen wurde reformatorisch abgekürzt.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Eine andere plausible Erklärung ist ebenfalls auf einer der rückwärtigen Tafeln des Altars angebracht. Dort kniet ein Kleriker, der sich dem Kirchenpatron Sankt Lambertus gegenüber als dessen »Diener Crato« ausweist. Nun gab es einen Crato von Mespe, der zwischen 1520 und 1558 als Pastor in Affeln tätig gewesen ist. Dieser käme somit als geistlicher Stifter in Frage. Woher allerdings die finanziellen Mittel für die Anschaffung des flandrischen Flügelaltars stammten, ist urkundlich nicht überliefert und somit – wie im Falle anderer Provenienzlegenden – historisch nicht abschließend verifizierbar.

Und wie kam Carl Schmitt nach Affeln? Als Schmitt im Mai 1947 aus Nürnberger Gefangenschaft zurück ins märkische Sauerland kehrte, war er 59 Jahre alt. Seine Heimatstadt Plettenberg hatte er vierzig Jahre zuvor zum Studium Richtung Berlin verlassen. Nun sollte er die letzten 38 Jahre seines Lebens in seinem Exilort Plettenberg verbringen, den Hans Blumenberg in einem Brief vom 27. April 1976, als Schmitt bereits im kleinen Dorf Pasel wohnte, als »Oasen-Oase« bezeichnete.

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Bis 1970 hat Carl Schmitt in der Dachgeschoßwohnung des 1937 von seinen Eltern gebauten Hauses im Brockhauser Weg 10 in Plettenberg gewohnt, etwa fünf Kilometer Fußweg vom späteren Wohnort Pasel entfernt, wo Schmitt mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte. Plettenberg entwickelte sich peu à peu in ein Schmittsches Konversationszentrum, einem Pilgerort, in dem sich unterschiedlichste Besucher aus der ganzen Welt einfanden, ein Basislager einerseits für Schmitts Jahrtausende umspannende Gedankenexpeditionen, andererseits für seine viele Kilometer umfassenden Spaziergänge und Wanderungen in die Sauerländer Berge. Vom Brockhauser Weg zur Affelner Sankt-Lambertus-Kirche braucht man per pedes rund zwei Stunden. Die Distanz beträgt etwa sechseinhalb Kilometer; je nach Wanderstrecke ist ein Höhenunterschied von bis zu 280 Metern zu bewältigen. Die ansteigende, kurvenreiche Affelner Straße/L 697, die durch Birnbaum und Bieringsen führt, läuft schließlich in Affeln als Stummelstraße direkt auf Sankt Lambertus zu. Die Kirche, die um 1250 vollendet wurde, stellte für Carl Schmitt und seine Besucher ein oft frequentiertes Ziel dar, hin und wieder ergänzt durch einen Abstecher zum Gasthof Sasse im rund anderthalb Kilometer entfernten Dorf Altenaffeln.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Plettenberg erlebte Schmitt, der sich selbst in seinem Glossarium (ironisch?) als »eine[n] katholische[n] Laie[n] deutscher Volks- und Staatszugehörigkeit« bezeichnete, eine Jugend als Angehöriger der katholischen Diaspora, eingebettet in ein überwiegend protestantisches Umfeld. Was konfessionell innerstädtisch beobachtet werden konnte, traf auch interurban zu, denn auf seinem Weg nach Affeln verließ Schmitt den protestantisch dominierten Teil des ehemaligen Herzogtums Mark und betrat das katholisch geprägte kurkölnische Sauerland, das dem Erzbistum Köln zugeordnet war. Zugleich überschritt Schmitt eine dialektgeographische Sprachgrenze, die sich in plattdeutschen Mundarten manifestierte. So hieß beispielsweise »Haus« in Plettenberg »Hūs«, in Affeln hingegen »Hius«; »böse« wurde im Plettenberger Platt »böuse« gesprochen, während es in Affeln »boise« lautete.

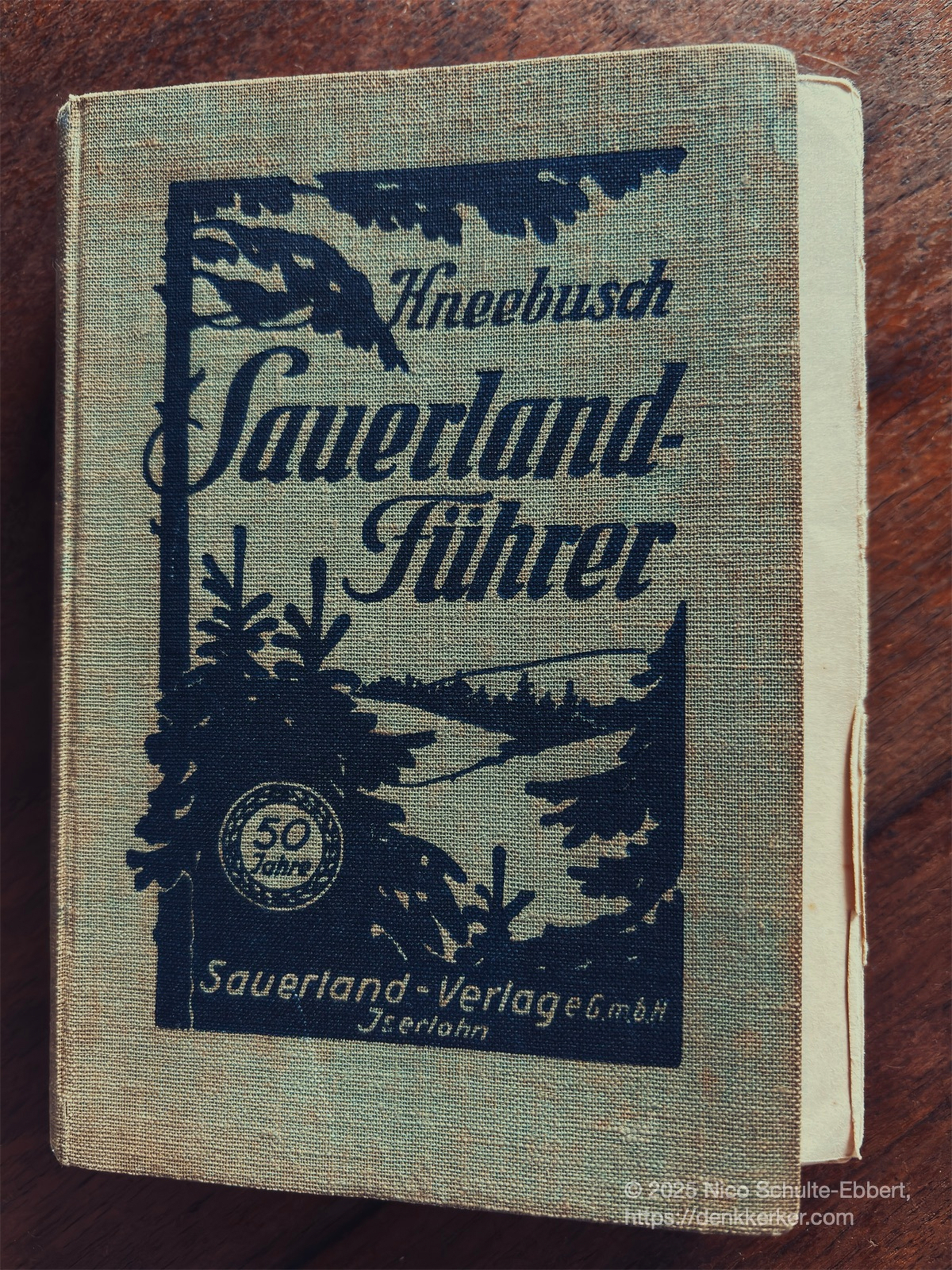

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Kneebuschs Sauerland-Führer, den Carl Schmitt selbst besaß und auf seinen Wanderungen verwendete, heißt es über Affeln im Hauptteil zum westlichen Sauerland, präziser: Das Hönnetal mit den Wanderungen Fröndenberg-Menden – Balve – Neuenrade (Zitate aus der 19. Aufl. 1934):

Wanderungen: 1. Zum Bahnhof Plettenberg (1½ Std) auf Hwstr 18, über den Hemberg, 535 m, mit schönem Blick ins Lennetal.

Neben den dorfansässigen Gasthöfen findet die Sankt-Lambertus-Kirche prominent und ausführlich Erwähnung:

Sehenswert ist in der Hallenkirche (Uebergangsstil, mit romanischem Tympanon), der 1928 wieder aufgearbeitete flandrische Schnitzaltar aus der Zeit der Spätgotik (16. Jahrh), u. a. drastische Teufelsgruppen. Am Südportal gut erhaltene Skulpturen im Giebelfeld aus dem 12. Jahrh. 1182 hieß der Ort Alfonon, später Affele.

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Am 16. August 1931 hielt der 43-jährige Carl Schmitt in seinem Tagebuch fest:

Schöner Spaziergang nach Affeln, in der Kirche vor dem Altar

[gebetet], über Küntrop;[...]nach Neuenrade, mit dem Autobus nach Werdohl, ½ 3 zu Hause. Froh über den schönen Spaziergang.

Schmitt war – wie etwa Rousseau, Thoreau oder Nietzsche, die sich ihre Werke, ja ihr Denken quasi erwandert haben – ein leidenschaftlicher und ausdauernder Wanderer, ein homo viator. Das Sauerland, dieses »Land der tausend Berge« (Wilhelm Hüls, 1936), diese »Welt großartigster Spannung« (Schmitt, 1954), bot ihm die perfekte Kulisse. Besonders häufig frequentierte Schmitt seine drei »Hausberge« Saley (488 m), Hohe Molmert (574 m) und Heiligenstuhl (584 m). Ob Schmitts wiederholte Wanderungen nach Affeln, seine Besuche von Sankt Lambertus, seine Gespräche mit dem dortigen Pfarrer als peregrinationes, als Akte der Frömmigkeit oder Zeugnisse der Glaubenstreue, bezeichnet werden können, sei dahingestellt. (Ohnehin waren es Andere, die zum ›Plettenberger Eremiten‹ gepilgert sind.)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Carl Schmitt antwortete Ernst-Wolfgang Böckenförde am 12. Februar 1961:

Herzlichen Dank für Ihren Vorschlag für Arnsberg und Münster! Er ist hoffentlich kein ›Block‹, und Sie erlauben mir, dass ich ihn teile: nach Arnsberg komme ich gern (genau wie Sie vorschlagen: Sonntag, 19/2 von 9.30 ab Plettenberg, Hochamt Affeln, dann weiter nach Arnsberg). Aber nach Münster kann ich beim besten Willen nicht kommen; ich fahre von Arnsberg über Wenneman

[sic!]mit der Bahn zurück; das ist keine grosse Sache; eine schöne, gemütliche Fahrt mit dem Triebwagen durch das Sauerland, kaum eine Stunde. So wollen wir es lassen, lieber Ernst-Wolfgang.

Es mußte nicht immer eine anstrengende Wanderung sein.

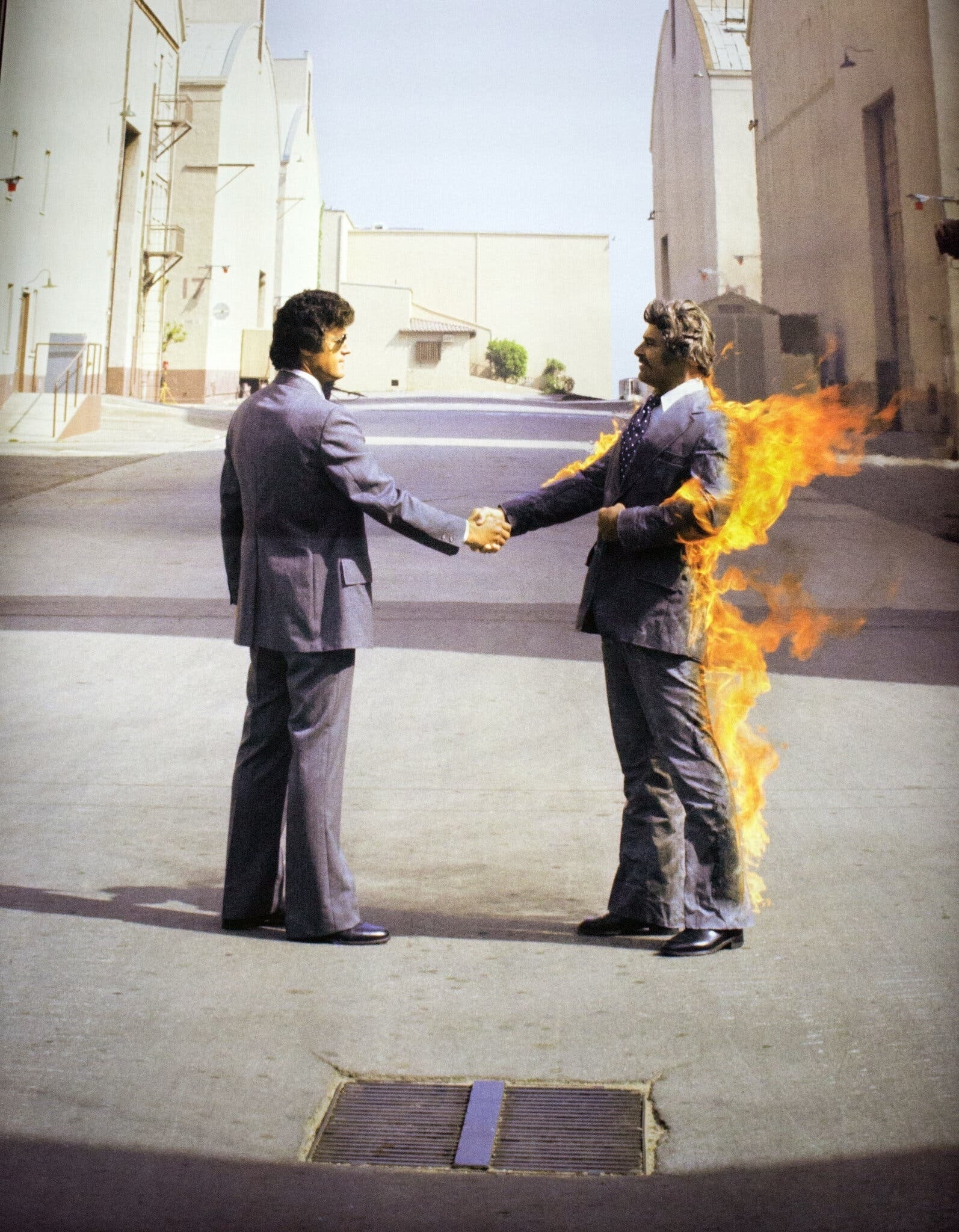

It’s better to burn out

Aus der New York Times erfahre ich, daß der Stuntman Ronnie Rondell im Alter von 88 Jahren gestorben sei. Rondell teilte das Schicksal wohl aller Stuntmen: er war zugleich sichtbar und unsichtbar, er war er selbst, aber dennoch ein anderer, er reihte sich ein in die anonyme Riege der »unknown stuntm[e]n who made Redford such a star«.

Ich selbst kannte weder ihn noch seinen Namen, insofern hat Rondell wohl gute Arbeit geleistet. Dennoch ist er mir seit Jahrzehnten präsent, er ist da und wird trotzdem übersehen, denn:

Für das Cover des 1975 veröffentlichten Albums »Wish You Were Here« von Pink Floyd wurde Herr Rondell, der unter seinem Anzug eine feuerfeste Schicht trug, mit Benzin übergossen und angezündet. Doch selbst er räumte ein, dass dieser Job manchmal mit Ängsten verbunden war. »Ich glaube, jeder hat Angst vor Feuer«, sagte er in einem online veröffentlichten Interview. »Wir wissen, wie es ist, Verbrennungen zu erleiden.«

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Der Dienstschreibtisch des Philosophen

Brigitte Heeke berichtet in der aktuellen Ausgabe der Unizeitung wissen|leben der Universität Münster, daß der dienstlich zur Verfügung gestellte Schreibtisch Hans Blumenbergs – anders als dessen privater – nach einigen Umzügen wieder im Philosophikum am Domplatz stehe und in Raum 320 von Nicolas Koj aktiv genutzt werde.

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

In dem Artikel heißt es, daß »Dr. Nadine Mooren, die hier arbeitete, bevor sie 2024 nach Göttingen wechselte, [...] den Tisch vor dem Sperrmüll gerettet und einige weitere Nutzer des Möbelstücks recherchiert« habe, darunter Blumenbergs Vorgänger Joachim Ritter (1903-1974). Doch von vorsichtigem oder gar andächtigem Umgang kann nicht die Rede sein:

Gegenstände von Berühmtheiten zu verehren, ist nicht das Anliegen des Philosophischen Seminars. So fristete der dienstliche Blumenberg-Schreibtisch Erzählungen zufolge zwischenzeitlich auch ein wenig beachtetes Dasein auf einem Flur, wovon kleinere, nicht zitierfähige studentische Inschriften zeugen.

Der private Schreibtisch des Philosophen, der heute im niedersächsischen Bad Salzdetfurth steht und seinen neuen Besitzer Uwe Wolff zu dessen Erinnerungsarbeit am Mythos inspiriert hat, weist statt Pennäler-Schmierereien »zahlreiche Ringe von Tee- oder Kaffeepötten« auf.

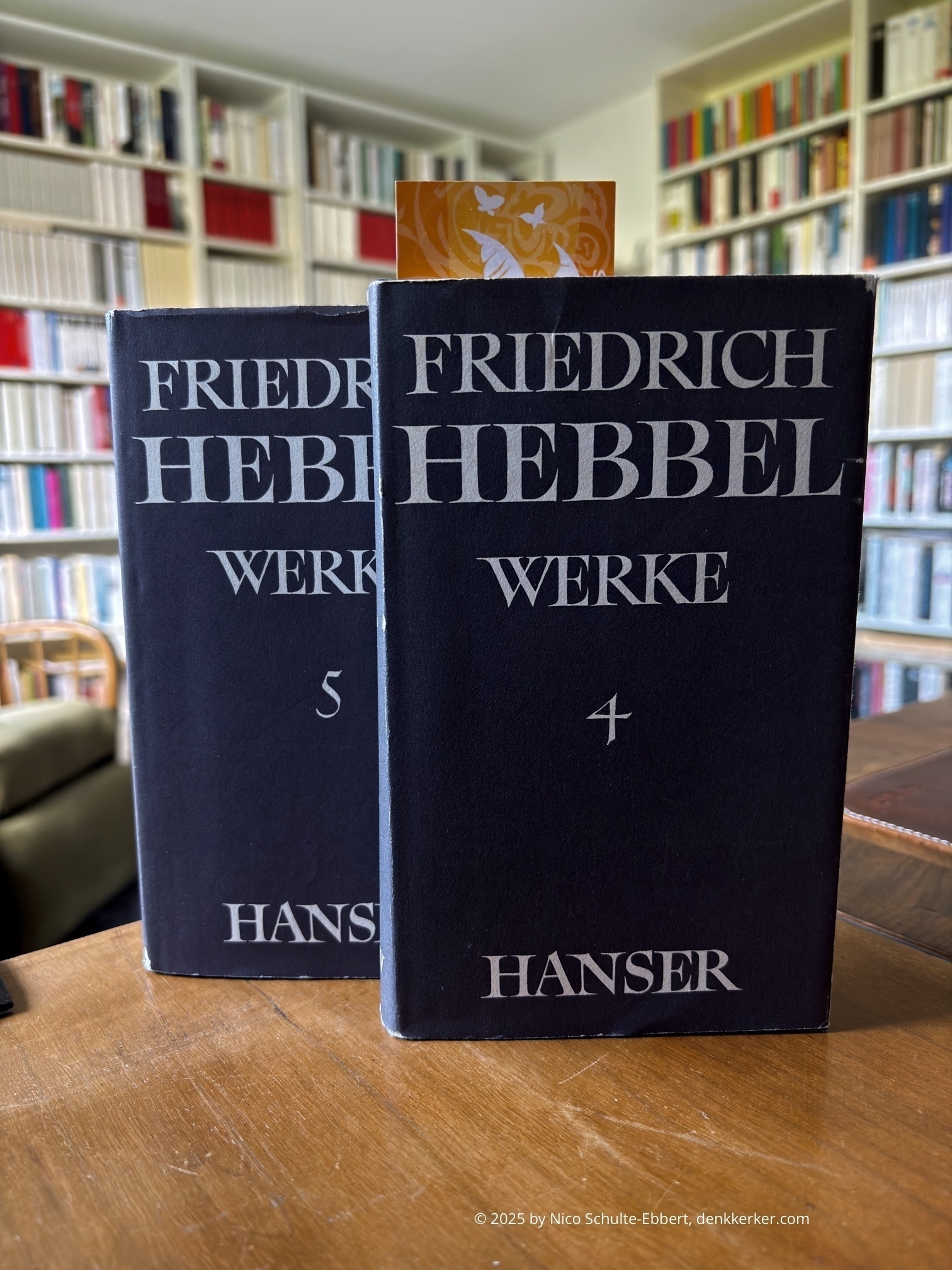

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

All the President’s Books

Am gestrigen hundertsten Geburtstag des von 1977 bis 1981 amtierenden 39. Präsidenten der Vereinigten Staaten, James Earl »Jimmy« Carter Jr., machte die New York Times auf ein biblio-politisches Ungleichgewicht aufmerksam: Carter, der sich seit letztem Jahr in häuslicher Palliativpflege befindet, führt mit 20 Bestsellern einerseits die Liste der produktivsten US-Schriftsteller-Präsidenten an, andererseits haben es nur 16 Bücher über ihn auf die Bestsellerliste geschafft. Zum Vergleich: Gerald Ford, George H. W. Bush und Lyndon B. Johnson können jeweils nur einen einzigen Top-Titel gegen Carters 20 setzen. Umgekehrt stellen die Bücher über Donald Trump (172), Franklin D. Roosevelt (122) und George W. Bush (116) Carters 16 in den Schatten.

Ich fühlte mich bei dieser Schieflage an das kolportierte Bonmot des chinesischen Premierministers Zhou Enlai (1898-1976) erinnert, der Anfang der 1970er Jahre Henry Kissinger gegenüber auf dessen Frage, wie Zhou den Erfolg von Revolutionen in Frankreich einschätze, geantwortet haben soll, es sei noch zu früh, um darüber zu urteilen (»Too early to say«). Natürlich wäre diese Äußerung umso bonmothafter, hätte sich Zhous Antwort explizit auf die Französische Revolution von 1789 bezogen. Allerdings machen sowohl Nixons Dolmetscher Chas Freeman als auch chinesische Archive deutlich, daß sich Zhou Enlai, als er nach der Französischen Revolution und der Pariser Kommune gefragt wurde, eindeutig auf die Pariser Unruhen von 1968 bezog.

Wie dem auch sei: Vielleicht ist es ja noch zu früh, um Jimmy Carters Leben und seine Politik zu beurteilen, weshalb eventuell nach seinem Tod eine regelrechte Bücherschwemme einsetzen könnte. Allerdings sei daran erinnert, daß Carters »Präsidentschaft als Fiasko angesehen« wird. »Bedrängt von Inflation und einer Geiselkrise im Iran, endete sie nach nur vier Jahren mit einer erdrutschartigen Niederlage gegen Reagan.« Da ist es schwer, Begeisterung bei Verlagen und Lesern hervorzurufen, und ohne Begeisterung wird Bestsellerhaftigkeit auch bei Präsidentenbüchern nicht erreicht.

Kants Schüler und Kants Richter

Bei Hans Blumenberg finde ich die folgende philosophiehistorische Einschätzung:

Der Berliner Arzt Markus Herz war, nach der Qualität des Briefwechsels mit seinem Lehrer zu urteilen, der bedeutendste Schüler Kants.

Herz starb im Januar 1803, gut ein Jahr vor seinem Lehrer. Ich frage mich, ob es heute, an Kants 300. Geburtstag, noch Kant-Schüler gibt – von bedeutenden oder gar dem bedeutendsten zeitgenössischen einmal abgesehen. Hat uns Kant, 220 Jahre nach seinem Tod, immer noch etwas zu sagen oder beizubringen? Kann er uns noch ›belehren‹, oder haben wir uns inzwischen oberlehrerhaft zu seinen Richtern aufgeschwungen?

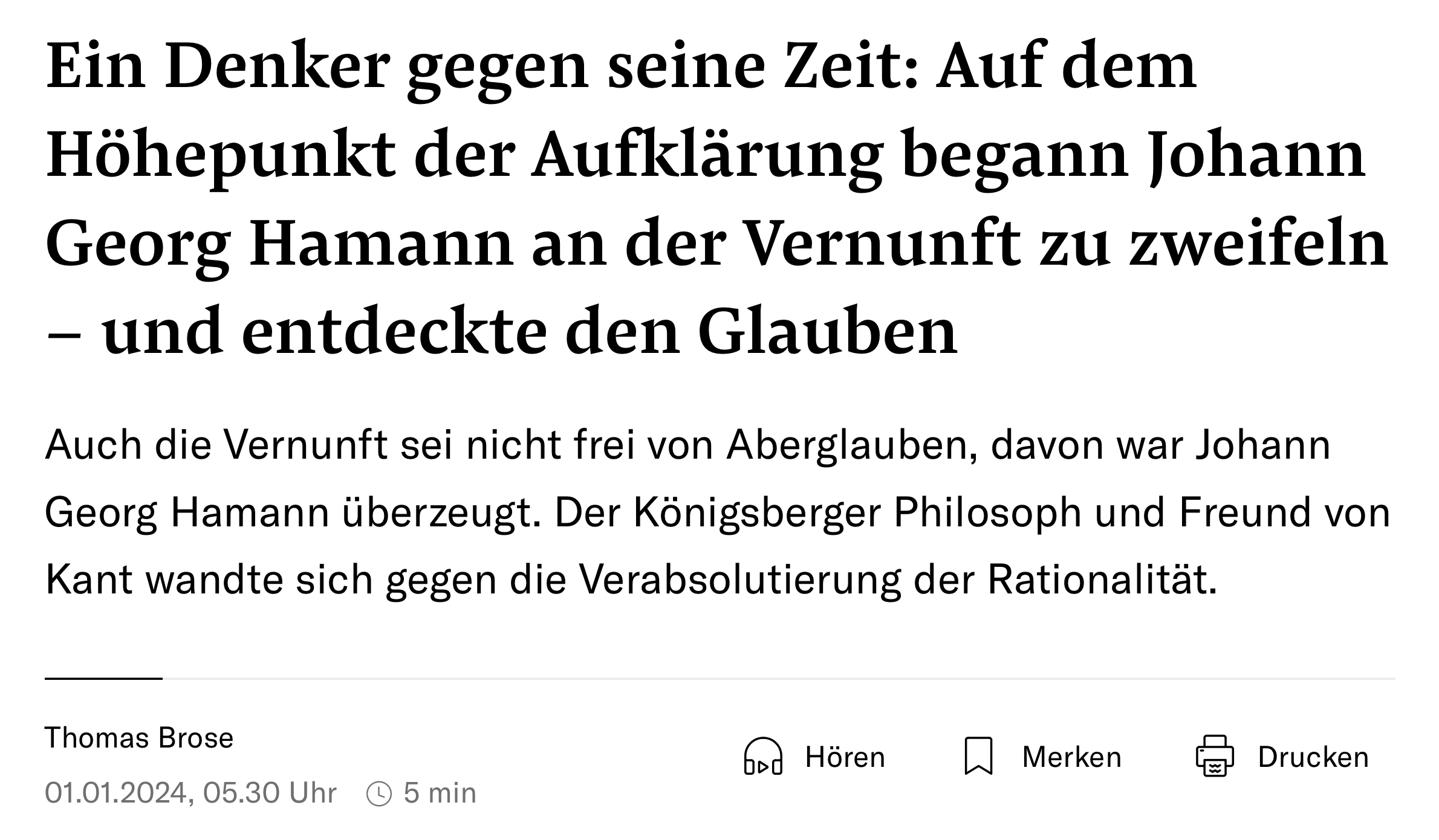

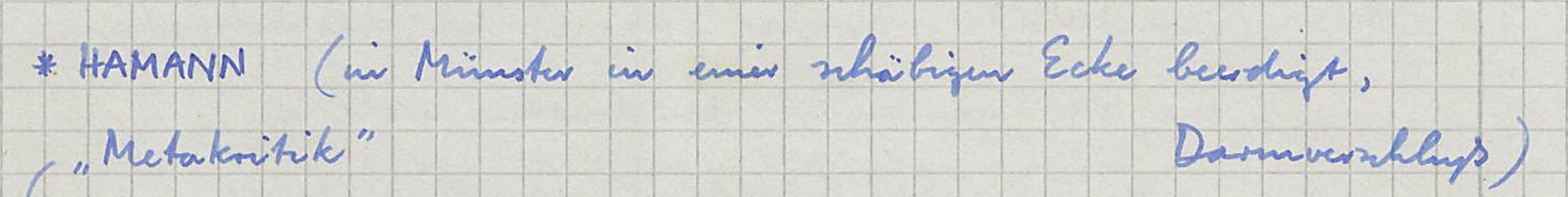

An Hamanns Grab in Münster

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Thomas Brose erinnert in seinem Neujahrsbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung an den Königsberger Philosophen und Schriftsteller Johann Georg Hamann (1730-1788), dessen christliches Erweckungserlebnis und dessen Tod in Münster.

Im Jahr 1787 gelang es der Fürstin

[Amalia von Gallitzin]und ihrem Kreis christlicher, meist katholischer Intellektueller, den bereits erkrankten «Magus»[Hamann]zur Fahrt nach Münster zu bewegen – zu seiner allerletzten Reise. Der leidenschaftliche Lutheraner, dessen Wesen der Fürstin «ganz von der Heiligen Schrift imprägniert» erschien, wurde damit zu einem geistlichen Lehrer, in einer Ökumene der besonderen Art. Nachdem Hamann im Sommer 1788 gestorben war, wurde er in Münster beigesetzt.

Dies wiederum rief mir eine Äußerung meines »Ersatzdoktorvaters« Eric Achermann in Erinnerung, Hamann läge hier »in einer schäbigen Ecke beerdigt«.

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ein spontaner Abstecher Anfang Juli 2011 zur schlichten Urne am östlichen Eingang des Überwasserfriedhofs konnte die krasse Behauptung zumindest ein wenig entschärfen.

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

The Beatles: Now, Then And Every Time

Über alte Freundeskreise, die sich schließen

If I never ›produce‹ anything more for public consumption than ›silence,‹ so be it. Amen. John Lennon, 1978

Am 13. Juni 2023 sprach Martha Kearney mit Paul McCartney bei BBC Radio 4 Best of Today über dessen Photo-Ausstellung in der National Portrait Gallery in London und den begleitenden, just publizierten Photoband 1964: Eyes of the Storm. Photographs and Reflections.

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

Gemeinsam schlenderten sie durch die Ausstellungsräume, während McCartney einerseits Erinnerungen und Anekdoten zu einzelnen Bildern preisgab (»There’s a picture there of John walking on water. Proof, that’s all I say.«), andererseits über den Stellenwert des Photographierens per se in den 1950er und 1960er Jahren sprach. Schließlich, kurz vor Ende des Gesprächs, lenkte Martha Kearney das Thema auf die sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹:

Und was halten Sie von den technologischen Bemühungen, durch Künstliche Intelligenz die frühen Beatles nachzubilden, Ihre Stimme jünger klingen zu lassen, diese Stimmen quasi aus dem Grab zurückzubringen?

Nun, das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, mit dem wir uns im Moment alle auseinandersetzen und versuchen, damit umzugehen, was das bedeutet. Wissen Sie, die Leute sagen mir – ich höre das nicht so oft, weil ich nicht so viel im Internet bin –, ›oh ja, da gibt es einen Track, wo John einen meiner Songs singt‹, aber er ist es nicht, es ist nur KI, wissen Sie? All das ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Und wir konnten diese Art von Dingen nutzen, als Peter Jackson den Film Get Back drehte, in dem wir das Album Let It Be machten. Er war in der Lage, Johns Stimme aus einem kleinen Stück Kassette herauszuholen, auf dem Johns Stimme und ein Klavier waren. Er konnte sie mit KI trennen, sie konnten der Maschine sagen: ›Das ist eine Stimme, das ist eine Gitarre, laß die Gitarre weg.‹ Und das hat er gemacht. Es gibt also großartige Möglichkeiten. Als wir an der letzten Beatles-Aufnahme arbeiteten – es handelt sich um ein Demo, das von John stammt und das wir gerade fertiggestellt haben und das dieses Jahr veröffentlicht werden soll –, konnten wir Johns Stimme nehmen und sie durch diese KI reinigen

[_get it pure_], sodaß wir die Aufnahme mischen konnten, wie wir es normalerweise tun würden. Das gibt einem also einen gewissen Spielraum. Es gibt also eine gute Seite und eine unheimliche Seite. Und wir müssen einfach sehen, wozu das führt.

Die letzte Beatles-Aufnahme? Wovon mag McCartney hier sprechen? Wie Keith Badman in seinem akribisch recherchierten Buch The Beatles After The Break-Up 1970-2000 ausführt, gab Yoko Ono Paul McCartney bereits im Januar 1994 während dessen Besuch in New York City anläßlich der Aufnahme ihres ermordeten Ehemannes in die Rock and Roll Hall of Fame

vier Demos John Lennons mit nach Hause

[drei Audiokassetten, auf denen in Lennons Handschrift ›for Paul‹ stand], auf denen die Aufnahmen für das ›Beatles-Comeback‹ basieren sollten. Es handelte sich um die Songs ›Free As A Bird‹ (von 1977), ›Real Love‹ (eine Version, die 1988 als ›Girls And Boys‹ auf dem Soundtrack-Album Imagine: John Lennon veröffentlicht worden war), ›Grow Old With Me‹ (eine Version, die zuvor auf dem Album Milk And Honey von 1984 veröffentlicht worden war) und ›Now And Then‹ von 1980, das oft als ›Miss You‹ oder ›I Don’t Want To Lose You‹ bezeichnet wird.

Das hier angesprochene Beatles-Comeback sollte 1995/96 in das Projekt The Beatles Anthology mit den beiden ›neuen‹ Beatles-Songs »Free As A Bird« und »Real Love« münden. »Now And Then« gehörte nicht dazu, was neben der schlechten Aufnahmequalität des Originals wesentlich an der Ablehnung George Harrisons gelegen hat, der den Song als »fucking rubbish« bezeichnet habe. (Ringo Starr hat seine persönliche Version von »Grow Old With Me« übrigens 2019 auf seinem Album What’s My Name veröffentlicht; Paul McCartney sang im Hintergrund und spielte Baß.)

Sollte es sich also bei dieser von McCartney in der Londoner National Portrait Gallery angekündigten letzten Beatles-Kooperation um John Lennons Song »Now And Then« handeln, so hätte dieses Ereignis neben aller musikqualitativer Vorbehalte und ›künstlich-intelligenter‹ Finesse auch eine autobiographische, eine zutiefst persönliche Dimension, die leicht übersehen werden kann. Um die Bedeutung zu verstehen, die »Now And Then« vor allem für Paul McCartney hat, muß man bis zum 25. April 1976 zurückgehen, dem Tag, an dem sich Lennon und McCartney zum letzten Mal begegnet sind.

Gut sieben Wochen nach John Lennons Tod traf McCartney am 1. Februar 1981 in George Martins AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat ein, um Songs aufzunehmen, die auf den Alben Tug Of War (1982) und Pipes Of Piece (1983) veröffentlicht werden sollten. Neben Ringo Starr und Stevie Wonder wurde auch Carl Perkins (1932-1998) zu den Sessions eingeladen, der großen Einfluß auf die Beatles ausgeübt hatte und ein enger Freund der vier Liverpooler geworden war. In Keith Badmans Beatles-Tagebuch ist zwischen dem 21. und 25. Februar 1981 festgehalten:

Paul und Carl Perkins beginnen mit der Aufnahme des Titels ›Get It‹ und des unveröffentlichten Songs ›My Old Friend‹ sowie einiger anderer Titel, darunter ›Honey Don’t‹, ›Boppin’ The Blues‹, ›Lend Me Your Comb‹, ›When The Saints Go Marching In‹, ›Cut Across Shorty‹ und ›Red Sails In The Sunset‹.

Besonderes Augenmerk sei auf »My Old Friend« gerichtet, einen Song, der Perkins in der Nacht vor seiner Abreise von Montserrat in den Sinn gekommen war. Am Morgen spielte er ihn Paul und dessen Ehefrau Linda (1941-1998) vor und sagte, es sei sein Geschenk für die Gastfreundschaft, die er in der letzten Woche erfahren habe. Im Song, den Perkins erst 15 Jahre später auf seinem Album Go Cat Go! veröffentlichen sollte, heißt es an einer Stelle:

Where it’s peace and quiet My old friend Won’t you think about me Every now and then

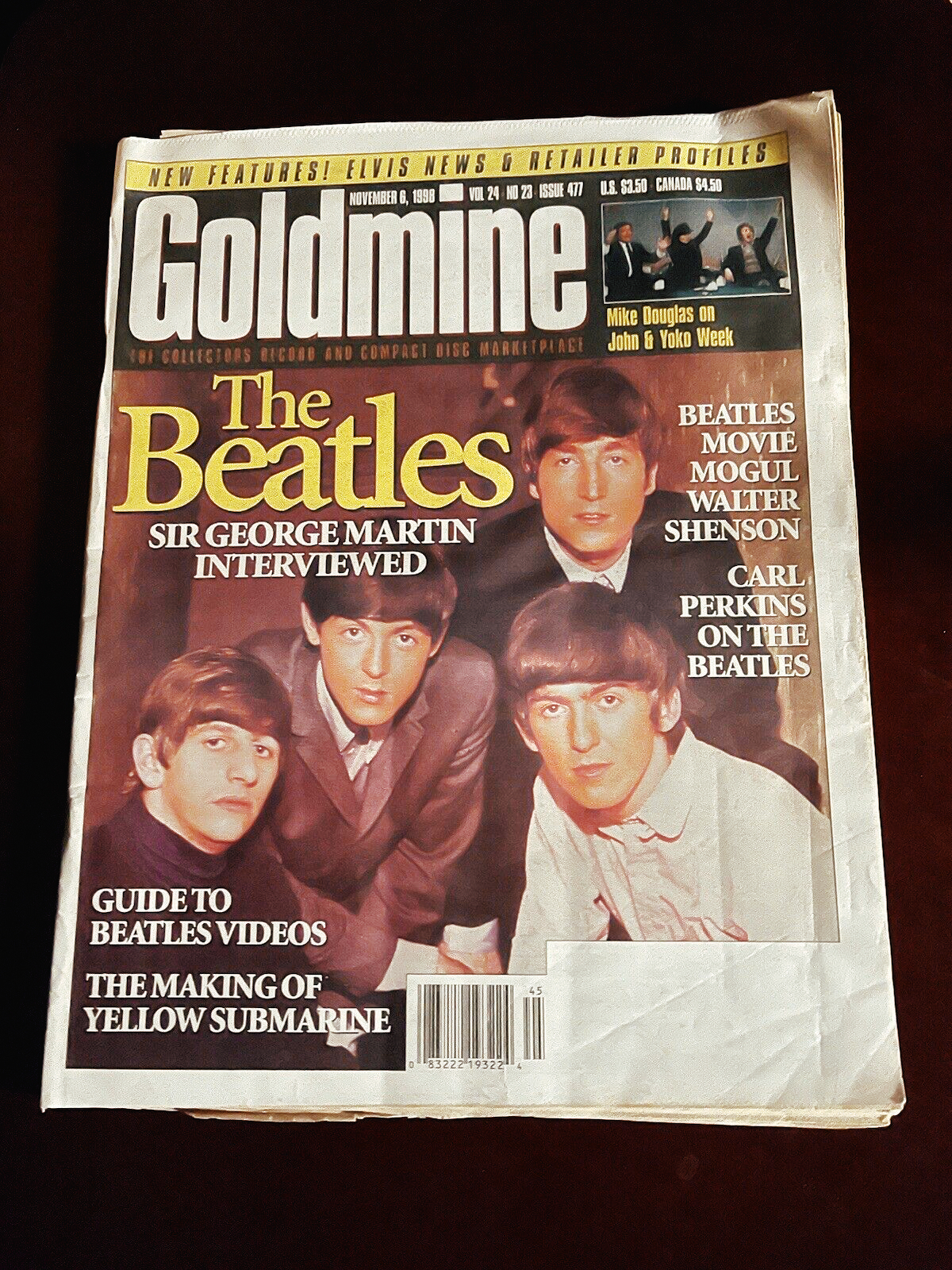

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Nachdem Perkins diese Verse gesungen hatte, brach Paul McCartney in Tränen aus; er stand auf und ging hinaus. Perkins war verwirrt: Hatte er seinen Freund verärgert? Hatte McCartney der Song nicht gefallen? Linda McCartney löste die Verwirrung auf, wie Perkins erstmals Jahre später im Goldmine Magazine vom November 1998 berichtete:

Und Linda sagte: ›Carl, ich danke dir so sehr.‹ Ich sagte: ›Linda, es tut mir leid… Ich wollte euch nicht zum Weinen bringen.‹ Sie sagte: ›Aber er

[Paul]weint und er mußte es. Er war nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenzubrechen, seit das mit John passiert ist.‹ Ich meine, er ging aus dem Zimmer, draußen an den Pool, und er hatte nur sein Taschentuch und fing an zu weinen. Und sie legte ihren Arm um mich und sagte: ›Aber wie konntest du das wissen?‹ Ich sagte: ›Was wissen, Linda? Ich weiß nicht wovon du redest?‹ Sie sagte: ›Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die wissen, was John Lennon zu Paul gesagt hat, das letzte, was er zu ihm gesagt hat. Ich und Paul sind die einzigen zwei, die das wissen, aber jetzt sind es drei, und einer von ihnen bist du… du weißt es.‹ Ich sagte: ›Mädchen, du machst mir Angst! Ich weiß nicht, wovon du redest!‹ Sie sagte, die letzten Worte, die John Lennon zu Paul im Treppenhaus des Dakota-Gebäudes gesagt hat, waren… er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Denk ab und zu an mich, alter Freund.‹[_Think about me every now and then, old friend._]

Diese beinahe märchenhafte Anekdote, die Teil der Beatles-Mythologie sein könnte (»Carl und Linda waren nun überzeugt, daß Perkins’ Song ›My Old Friend‹ von John Lennons Geist als Geschenk an Paul gechannelt worden war«), dürfte ein starkes Argument für die baldige Veröffentlichung von »Now And Then« als letzter Beatles-Song sein: Die emotionale Bedeutung, die diese (letzten) Worte und mit ihnen dieser Lennon-Track für McCartney haben dürften, werden wohl George Harrisons Veto aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzen: »And now and then, if we must start again…«

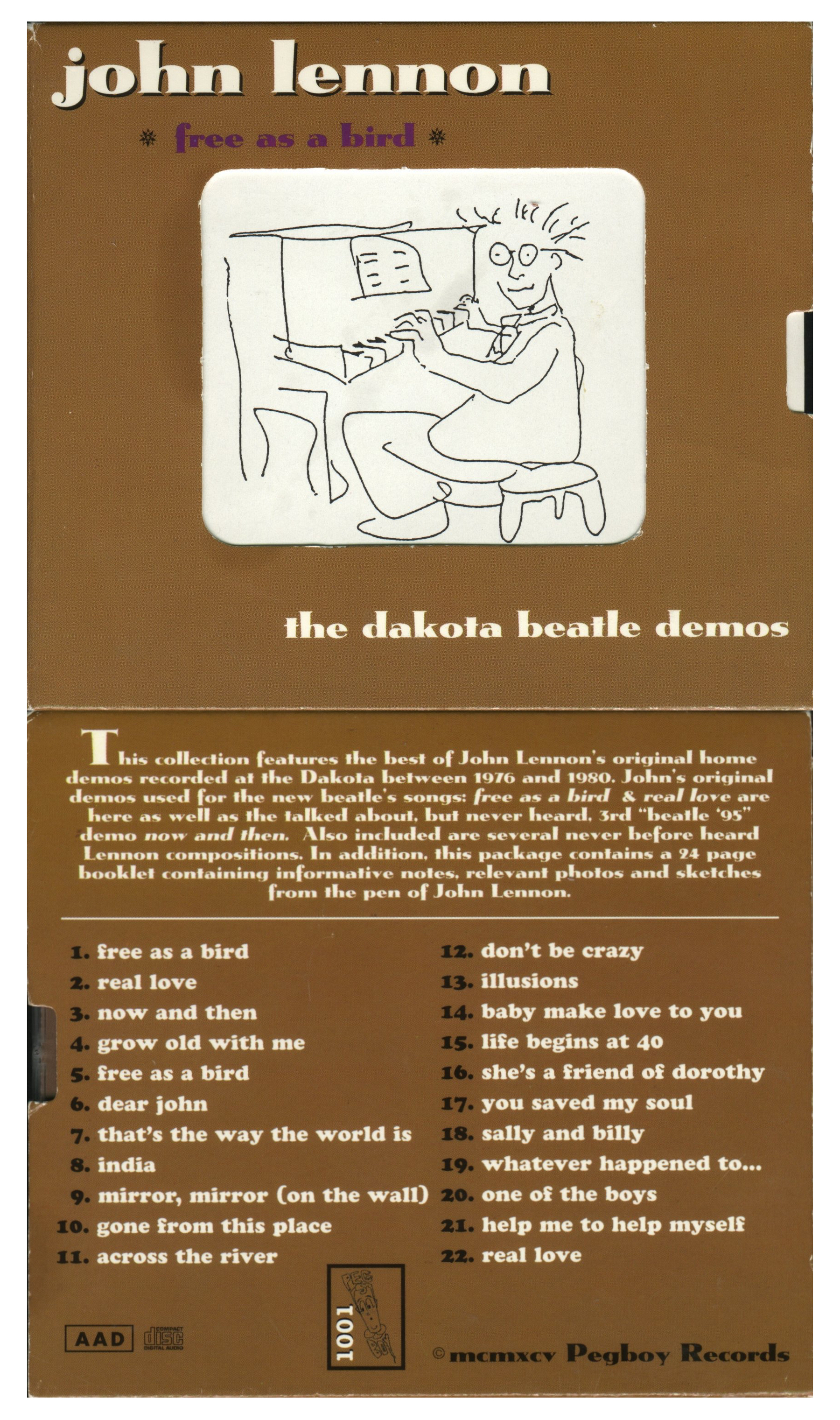

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

In meinem Bootleg-Archiv befindet sich seit Februar 2007 die digitale Kopie einer 1996 in Australien produzierten CD mit dem Titel: John Lennon – Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980. Auf dem Back-Cover heißt es:

Diese Sammlung enthält die besten Demos John Lennons, die dieser zwischen 1976 und 1980 im Dakota aufgenommen hat. Johns Original-Demos, die für die neuen Beatles-Songs verwendet wurden: free as a bird & real love sind hier ebenso enthalten wie das viel diskutierte, aber nie gehörte dritte ›Beatle ’95-Demo‹ now and then. Ebenfalls enthalten sind mehrere nie zuvor gehörte Lennon-Kompositionen. Darüber hinaus enthält dieses Paket ein 24-seitiges Booklet mit informativen Anmerkungen, relevanten Fotos und Skizzen aus der Feder John Lennons.

Unter den 22 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 73 Minuten befindet sich als Track 3 »Now And Then« – der Song ist also in Fan-Kreisen bereits seit über 25 Jahren bekannt! Nach den Anthology-Sessions für »Free As A Bird« und »Real Love« versuchten sich Paul, George und Ringo Anfang Februar 1995 auch an »Now And Then«. Produzent Jeff Lynne erinnert sich:

Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen. Wir haben den Backing-Track gemacht, einen groben Versuch, den wir nicht wirklich fertiggestellt haben. Es war eine bluesige Art von Ballade in a-Moll. Es war ein sehr süßer Song. Ich mag ihn sehr. Sollte er jemals fertiggestellt werden, würde er wahrscheinlich entweder als ›Now And Then‹ oder ›Miss You‹ herauskommen. Ich wünschte, wir hätten ihn fertigstellen können.

Ende März 1995 kamen die drei Ex-Beatles erneut in McCartneys Hog Hill Mill Studios in Sussex zusammen. Bei Keith Badman ist über diese Sessions zu lesen, daß

die weitere Arbeit am Track ›Now And Then‹ begonnen, dann aber schnell wieder eingestellt wird. Neil Aspinall

[1941-2008], der Chef von Apple Corps, kommentiert: ›Der Song wurde teilweise in ›embryonaler Form‹ aufgenommen, bevor er auf Eis gelegt wurde, und dort blieb er dann auch. Der Song war nie zur Veröffentlichung vorgesehen.‹ Neil erklärt nicht, warum sich die Beatles überhaupt die Mühe gemacht haben, ihn aufzunehmen. Die Idee einer zusätzlichen Aufnahme von ›Grow Old With Me‹ wurde nun ganz verworfen, wie Paul erklärt: ›Johns ursprüngliches Demo erforderte zuviel Arbeit.‹

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

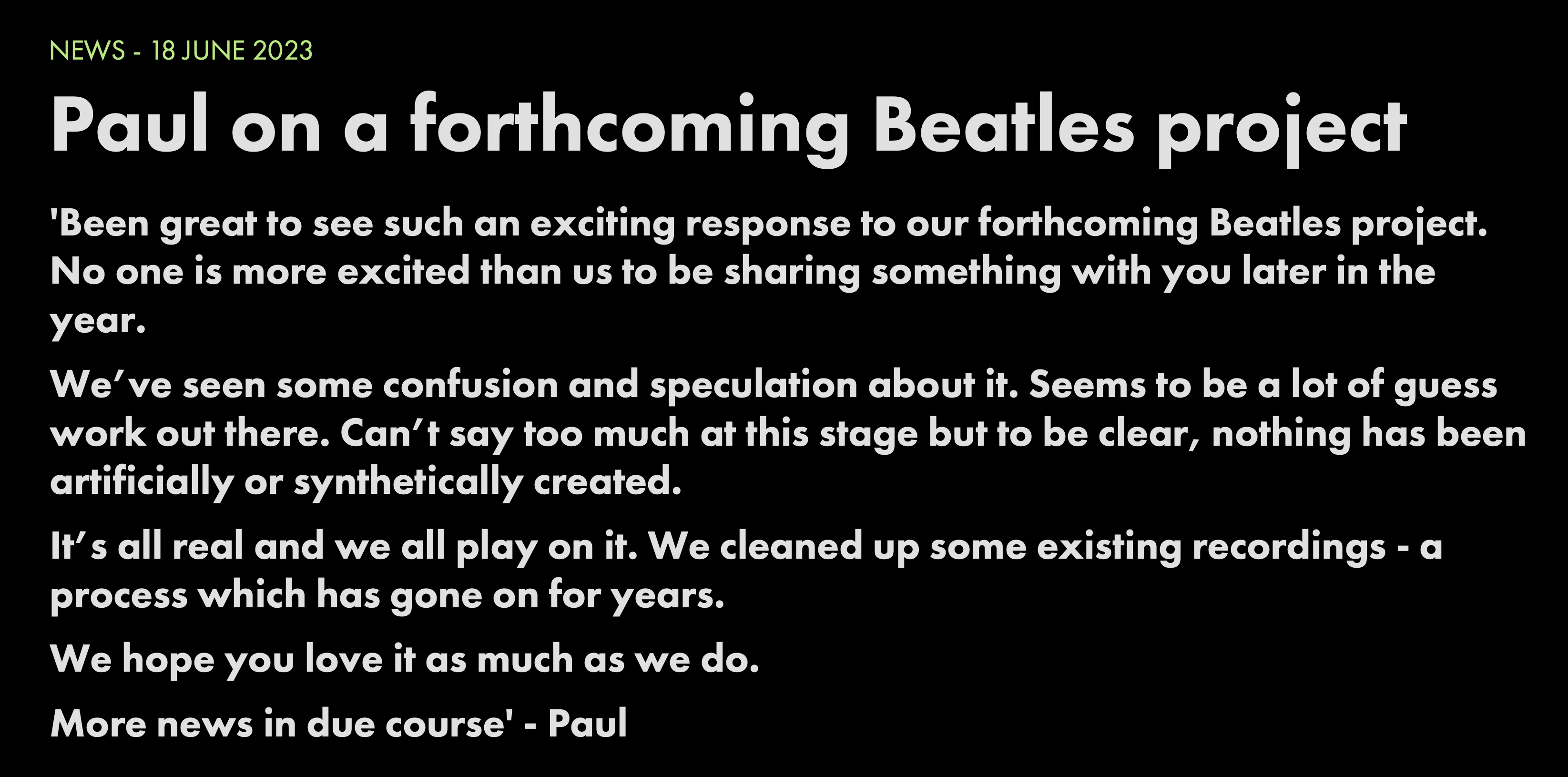

Zuviel Arbeit für die 1990er Jahre, doch jetzt, beinahe 30 Jahre später, in einer Zeit, in der künstlerische Freiheit mehr und mehr zu künstlich-intelligenter Freiheit zu werden im Begriff ist, in der Technologie(n) das Handwerk des Künstlers wesentlich vereinfachen, unterstützen und sogar übernehmen können, ist nicht nur »Now And Then« als letzter Beatles-Song möglich. Ein kurzes Statement auf der Homepage der Beatles, veröffentlicht an McCartneys 81. Geburtstag, brachte kaum Licht ins Dunkel, im Gegenteil: man scheint die Spekulationen der Fangemeinde zu genießen:

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Auffällig ist:

- es handelt sich um ein ›Projekt‹; von ›Track‹, ›Song‹ oder ›Demo‹ ist nicht die Rede;

- alles ist ›echt‹, nichts ist ›künstlich‹; »wir alle spielen darauf«;

- plötzlich wird der Plural verwendet: »Wir haben einige bestehende Aufnahmen

[_recordings_]aufpoliert«; gibt es weitere Demo-Tracks, die Lennon von »Now And Then« angefertigt hat oder handelt es sich um andere Songs? - es scheint viel Arbeit gewesen zu sein: der Prozeß hat sich über Jahre (!) hingezogen; das würde die These von mehreren ›neuen‹ Songs stützen (vielleicht unbekanntes Archiv-Material, das während der intensiven Restaurierungsarbeiten zu Peter Jacksons Get Back zutage gefordert worden ist).

Ein letztes Mal Keith Badman (Eintrag vom 15. und 16. Mai 1995):

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von ›Free As A Bird‹ und ›Real Love‹ treffen sich Paul, George und Ringo erneut in Pauls Studio ›The Mill‹ in Sussex, wo sie die letzten Teile des Songs ›Real Love‹ fertigstellen, der als zweite ›Comeback-Single‹ veröffentlicht werden soll. Paul, George und Ringo verbringen auch Zeit damit, ihre dritte ›Comeback-Single‹ aufzunehmen, diesmal das McCartney-Harrison-Stück ›All For Love‹, das nach dem 1958er Stück ›In Spite Of All The Danger‹ erst ihre zweite Zusammenarbeit ist. Leider entwickelt sich die Aufnahme zu einem Desaster und wird vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe beschließt daraufhin, die Pläne für weitere Reunion-Aufnahmen der Beatles auf Eis zu legen, wobei George der Hauptinitiator ist. Während Paul offenbar optimistisch ist, daß sich mit der Aufnahme etwas machen läßt, ist George davon nicht überzeugt und betont, daß er nicht will, daß sie auf Anthology 3 veröffentlicht wird.

Nun wurde also neben »Now And Then« der McCartney-Harrison-Song »All For Love« erwähnt, dessen baldige Veröffentlichung als letzte Beatles-Aufnahme jedoch weniger wahrscheinlich ist, da John Lennons Beitrag gänzlich fehlt. Was auch immer »zu gegebener Zeit« beziehungsweise »im Laufe des Jahres« als finales Beatles-Projekt veröffentlicht werden wird (eine Kombination zweier Songs à la »A Day In The Life« wäre auch denkbar): 53 Jahre nach der Auflösung der Band bleiben die Beatles omnipräsent und zeitlos – here, there and everywhere; now, then and every time.

Carl Schmitts Oasen-Oase

Nach der Lektüre der vor einer Woche publizierten Korrespondenz zwischen dem »historisch orientierte[n] Philosoph[en] Hans Blumenberg« und dem »philosophisch beschlagene[n] Historiker Reinhart Koselleck« (BW Blumenberg/Koselleck, 113) blätterte ich durch die bereits erschienenen drei anderen Blumenberg-Korrespondenzbände und stieß zufällig auf eine interessante Passage eines Briefes, den der Altenberger Eremit am 27. April 1976 an Carl Schmitt gerichtet hat:

Es war, unmittelbar vor dem Beginn des Sommersemesters, die letzte Chance, diesen Brief noch zu schreiben; das entschuldigt seine Flüchtigkeit nicht. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Oasen-Oase einen schönen Sommer. (BW Blumenberg/Schmitt, 149)

Blumenberg bezog sich mit dieser ominösen »Oasen-Oase« zunächst auf eine Widmung Schmitts, die dieser dem Münsteraner Philosophen mit Datum des 9. Dezember 1975 hatte zukommen lassen, und zwar von einem Ort, »in einer – von allen Seiten bedrohten – / bescheidenen Oase innerhalb der weiten / – ihrerseits wieder sehr kleinen – kosmischen / Oase ›Erde‹« (BW Blumenberg/Schmitt, 144).

Was hier subtil und zwischen den Zeilen beobachtet werden kann, ist die Multiplikation der Oasen, quasi eine ›Mehrphasenoase‹, die lokal, kosmisch, historisch und metaphorisch gelesen und begriffen werden kann.

Zunächst wird Schmitts Wohnort Plettenberg-Pasel, genauer: der Bungalow mit der Adresse »Am Steimel 7«, als lokale Oase gesehen, ein Refugium, in dem der pensionierte Professor mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte und das er in Anlehnung an Machiavellis toskanisches Exil »San Casciano« taufte (der Dorfschmied brachte ein passendes Metallschild an der Gartenseite des Hauses an).

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli [sic!] während seines Exils aufhielt, in San Casciano in Val di Pesa, Ortsteil Sant’Andrea in Percussina«, 23. Mai 2014, CC BY 3.0, Wikipedia

Ernst-Wolfgang Böckenförde erkundigte sich am 19. Juni 1970: »Wie steht es mit Anni’s Haus? Kann der Umzug, wie geplant, stattfinden? Mir gefällt dies neue Domizil für Sie übrigens sehr gut.« (BW Böckenförde/Schmitt, 537) Vom Brockhauser Weg sollte es 1971 in die Bungalow-Oase gehen.

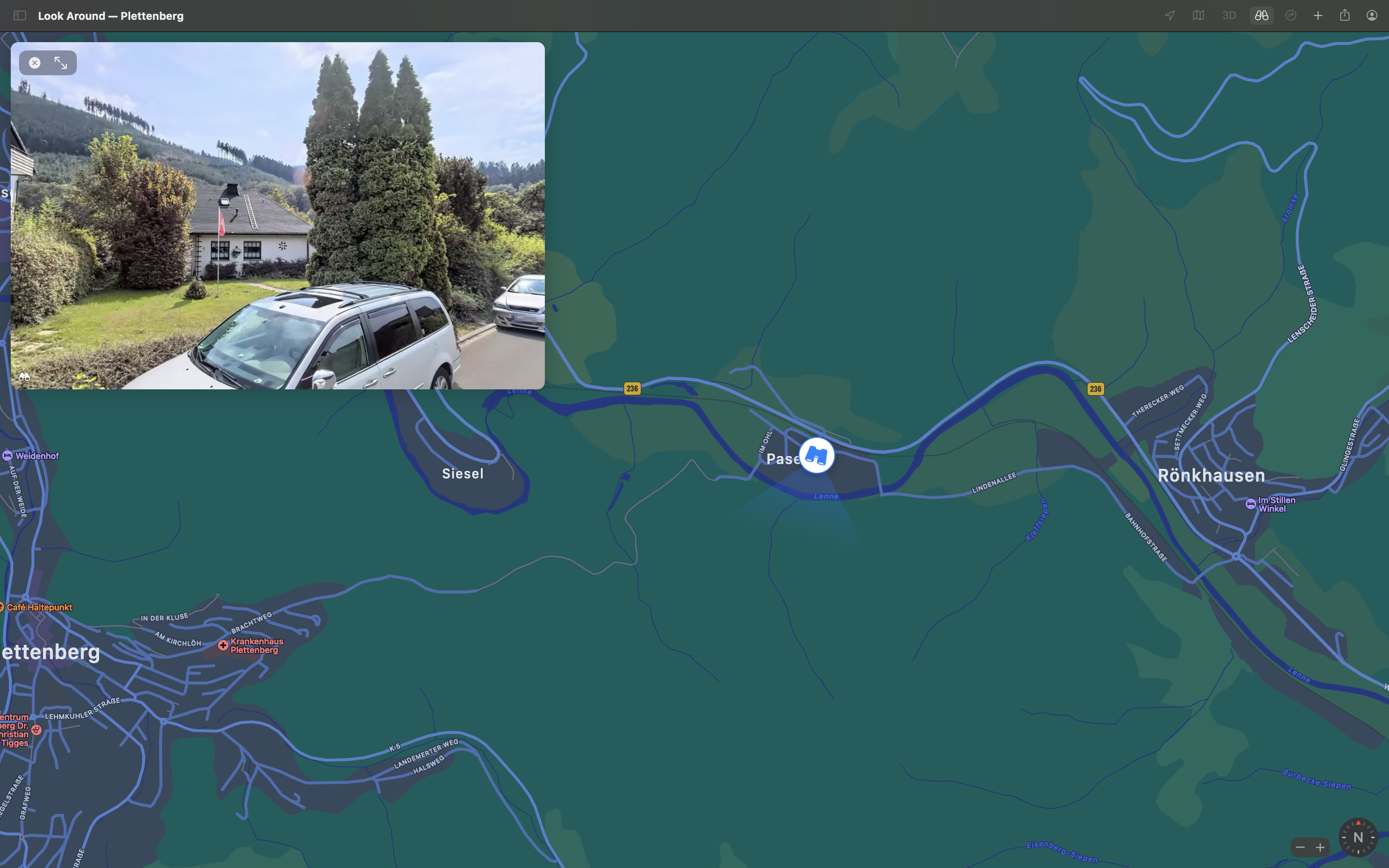

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Die nun von Schmitt erwähnte und auf Blumenberg anspielende »kosmische Oase« geht über das lokale sauerländische Kleinstgebiet hinaus und stellt den gesamten Planeten Erde als eine globale und – nach derzeitigem Wissensstand – einzigartige Existenzoase dar. Ganz am Ende von Blumenbergs Die Genesis der kopernikanischen Welt, die Carl Schmitt als ein »hinreissende[s] Werk[]« (BW Blumenberg/Schmitt, 143) lobte, heißt es:

Es ist mehr als eine Trivialität, daß die Erfahrung, zur Erde zurückzukehren, nicht anders hätte gemacht werden können als dadurch, sie zu verlassen. Die kosmische Oase, auf der der Mensch lebt, dieses Wunder von Ausnahme, der blaue Eigenplanet inmitten der enttäuschenden Himmelswüste, ist nicht mehr ›auch ein Stern‹, sondern der einzige, der diesen Namen zu verdienen scheint. (793-4)

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

Der Mensch kommt nicht umhin, hier, auf der Erde, leben zu müssen, und es liegt an ihm, die Oasenhaftigkeit seiner irdischen Lebenswelt zu hegen und zu pflegen, auf daß sie weniger Verbannungsort und mehr Paradies sein möge.

Und damit kämen die etymologischen, die historisch-metaphorischen Dimensionen der Oase zur Geltung:

Oase, deren altgriechischer Begriff Ὄασις vermutlich auf das ägyptische wḥ3.t für ›Kessel‹ zurückzuführen ist, bezeichnet ein fruchtbares Gebiet in der Wüste, das durch Wasservorkommen (etwa einen Brunnen, eine Quelle oder einen Wadi) bewohnbar ist. Die antike Welt kannte derer sechs, gelegen in der libyschen Wüste. Dem Kleinen Pauly ist zu entnehmen, daß man seit der 21. Dynastie (um etwa 1075 v. Chr.) »von Verbannungen Mißliebiger in die O[asis], bes[onders] el-Charge, [hört]; noch die Bischöfe Athanasios und Nestorios lebten dort in der Verbannung« (KlP 4,221). Nach dem Ende des Dritten Reichs und seiner Zeit im Berliner Camp und in Nürnberger Haft kehrte Carl Schmitt 1947 in seine Plettenberger Heimat zurück, die er bald schon als Exil ansehen wird, wo er intellektuell und geographisch isoliert und verbannt – also in einer Oase im Sinne jener frühen, ursprünglichen (Neben-)Bedeutung – lebte. Blumenberg gegenüber klagte er über seine »astronomische[] Entfernung vom heutigen Buch- und Antiquariats-Markt« (BW Blumenberg/Schmitt, 142); die Bücherprovinz ist keine Bücheroase. Doch zunächst empfand Schmitt, wie Reinhard Mehring in seiner großen Biographie schreibt, »Plettenberg dennoch gegenüber dem ›Schutthaufen‹ Berlin als Asyl.« (Mehring, 454)

Spricht man heute von Oase, so tut man dies mit positiver Konnotierung. Pfeifers Etymologisches Wörterbuch klärt auf:

Heute übliches Oase kommt im 19. Jh. auf (zuerst Oasen Plur., Goethe 1817). Von der 1. Hälfte des 19. Jhs. an findet sich metaphorischer Gebrauch für ›erfreuliche Ausnahme von sonst unangenehmen Erscheinungen, Lichtblick, Zuflucht‹. (938)

Ein Zufluchtsort war die sauerländische Heimat letztlich doch; hier konnte Schmitt ungestört korrespondieren, wandern und Gäste empfangen. Die »Oasen-Oase«, die das große Globale ins kleine Provinzielle zog, erinnert an Jean Pauls Definition der Idylle als »epische Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung.« (Vorschule der Ästhetik, § 73) Man ist geneigt, sich dabei zwei intellektuelle Herbergsväter hinter ihren Schreibtischen in den Oasen-Idyllen Pasel und Altenberge vorzustellen.

Von Feuerwehrfesten und Karriereplänen

Aus einem Interview, das der Soziologe Niklas Luhmann am 2. Oktober 1997 mit Wolfgang Hagen für Radio Bremen geführt hat, erfahre ich von den Schwierigkeiten und Hürden der Beamtenlaufbahn. Vor dem Hintergrund der beruflichen Situation Luhmanns in Niedersachsen und seines Harvard-Stipendiums 1960/61 resümiert Hagen:

Und dann saßen Sie im niedersächsischen, äh, Kultusministerium und, äh, entdeckten so die Möglichkeit, nochmal zu studieren. Da waren Sie ja auch schon an die dreißig.

Luhmann führt aus:

Hhm, ich mußte natürlich immer dafür sorgen, daß ich irgendwo von leben konnte, nicht? Und das war eben mit diesem Fellowship in Harvard zu machen. Und dann hatte ich also ein Jahr Zeit, um mir zu überlegen… Es war zunächst mal das Problem, daß ich einfach, äh, daß der Beruf im Kultusministerium mich zunehmend in Anspruch nahm, weil ich dann auch politische Anforderungen zukamen. Man mußte dann plötzlich abends irgendwas machen. Also ich meine, ich konnte ja nicht immer beides

[Beruf und Selbststudium]nebeneinander herlaufen lassen mit dem Schnitt um 17 Uhr sozusagen. Und außerdem war eben auch die, die weitere Laufbahn also ganz unklar, was ich äh, entweder mußte es… ich… Beamtenrechtlich gesehen war das ganz unorthodox gelaufen und, äh… Das Innenministerium hat immer, also bei jeder Beförderung, äh,[anstehen? unverständlich]hat, hat’s immer blockiert, weil ich also nicht die normalen Beamtenlaufbahn hatte, also nie auf’m Landkreis bei einem Feuerwehrfest gewesen war und so. Ich werde nie ’n ordentlicher Beamter, wenn ich mich also nicht auf, äh, auf einem Feuerwehrfest betrinke. Und dann hab’ ich zu ihm[?]gesagt, ich lese Hölderlin, das müßte ja eigentlich[Lachen], aber das hat nicht überzeugt.

Das Fernbleiben von Feuerwehrfesten bewahrte Luhmann, den Sohn eines Brauereibesitzers, vor Beförderung und Alkoholrausch, doch war, wie es beim jungen Hölderlin heißt, »der Bube früh ein Trunkenbold« der Begriffe, Systeme und Zettel, so daß sich ein anderer Karriereweg für ihn auftat.

Niklas Luhmann. »Niklas Luhmann – 1997 – Es gibt keine Biographie (Persönliches und Werk).« YouTube, 12.04.2017, https://www.youtube.com/watch?v=nFhQ6SrIKVo, 27:16-28:35.

Friedrich Hölderlin. »Die Ehrsucht.« [1788] Gedichte bis 1800. Herausgegeben von Friedrich Beißner. Stuttgart, 1946, p. 38-9, hier p. 38, VI/4. Große Stuttgarter Ausgabe 1.1.

Ich nicht

In Franziska Augsteins Nachruf auf den am 17. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorbenen Verleger Klaus Wagenbach heißt es:

Und noch eine zweite Eigenschaft ist es, neben der Ironie, die ein unabhängiger Verleger benötigt: Eigensinn. Der wurde dem kleinen Klaus von seinem Großvater beispielhaft geboten. Der hatte über seinem Hauseingang die Worte anbringen lassen: »Etsi omnes ego non« – Und wenn alle, ich nicht. Die Nazis fühlten sich angesprochen, und so erging der Befehl, der Großvater habe die Schrift zu entfernen. Das tat er dann auch. Aber fast wie Fontanes Ribbeck hatte er »vorausahnend schon« Messinglettern gewählt: Sein Bekenntnis sollte wären. Als Maurerpolier hatte er natürlich gewusst, dass Messing auf Putz seinen Schatten hinterlässt: Das Messing verschwand, die Schrift blieb lesbar.

Nachdem Jesus die Verleugnung durch Petrus vorhergesagt hatte, beteuerte dieser: »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!« (Mk 14,29) Anders ausgedrückt: Auch wenn alle anderen so handeln sollten, ich werde es nicht tun.

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Im Mai 2006 – meine Magisterarbeit über Kafkas labyrinthische Topographie wartete auf ein finales Korrekturlesen – las Klaus Wagenbach aus der Neuausgabe seiner Kafka-Biographie in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder. Mein Exemplar erhielt wie unzählige andere die datierte Signatur des eigensinnigen Ironikers. Er hat einen großen Schatten hinterlassen.

Franziska Augstein. »Seine Neugier auf eine großzügige Welt. Klaus Wagenbach gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-des-verlegers-klaus-wagenbach-17693341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

Von Selbstzweifeln zur Selbsthistorisierung

In der aktuellen Ausgabe von Sinn und Form findet sich ein berührender Beitrag Ernst Osterkamps, in dem der emeritierte Literaturwissenschaftler und -kritiker melancholisch wie begeistert zurückblickt auf die Zeit seines Studiums und der zweijährigen Arbeit an seiner komparatistischen Dissertation über Luzifer. Stationen eines Motivs an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster von 1968 bis 1977. Ausgangspunkt dieser Erinnerungen war der Fund Li Tianjues, die im Rahmen ihrer Dissertation zum großen Thema »Hans Blumenbergs Goethe-Rezeption im Kontext seiner Philosophie« im Herbst 2020 im Deutschen Literaturarchiv Marbach in Blumenbergs Nachlaß auf einen Eintrag in der Leseliste des Philosophen gestoßen war, die das Manuskript von Osterkamps Doktorarbeit unter dem Datum des 27. April 1977, gut vier Wochen vor der mündlichen Prüfung des noch sechsundzwanzigjährigen Doktoranden, verzeichnet. Blumenberg ist somit »der erste freiwillige Leser«, so Osterkamp, dieser Qualifikationsschrift gewesen, und von diesem Umstand erfuhr ihr Verfasser erst 43 Jahre später.

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Neben einigen glänzenden Formulierungen – die Beschreibung Lea Ritter-Santinis (1928-2008) mit den Worten: »Sie ging nicht, sondern sie wehte durch dessen [des Germanistischen Instituts] Flure, und hinter ihr wehte ein langer Seidenschal und hinter dem Schal wehten herrlichste Düfte« ist nur ein Beispiel – fällt Osterkamps Fazit mit besonderer poetisch-philosophischer Gewichtung auf:

Ich bin zur Figur einer wissenschaftsgeschichtlichen Anekdote geworden, und das ist eine angenehme Art, sich selbst historisch zu werden.

Der absolute Leser Blumenberg verleiht dem von Selbstzweifeln geplagten Doktoranden Osterkamp, der seine Dissertation im Münsteraner Aasee zu deponieren wünschte, mit über vier Jahrzehnten Verspätung Selbstgewißheit und Stolz, zumal sich Blumenberg in einem Nachlaß-Typoskript (»De Thou«) zu Arbeit am Mythos explizit und zustimmend auf Osterkamps Studie als Quelle beruft.

Ernst Osterkamp. »Der erste Leser oder Wie ich mir selbst historisch wurde.« Sinn und Form. Beiträge zur Literatur, herausgegeben von der Akademie der Künste, 73. Jahr, Heft 5, September/Oktober 2021, pp. 652-63.

Geliebter Staub

Ein unterhaltsamer und ausgewogen erzählender Essay im Guardian weiß nicht nur Hintergründiges und Persönliches über den 1954 in Montreal geborenen Kognitionswissenschaftler Steven Pinker zu berichten – etwa daß er Classic Rock liebe und das Abschiedskonzert The Last Waltz der kanadischen Rockband The Band mindestens ein Dutzend Mal gesehen habe –; es gibt auch berührende und nachdenklich stimmende Passagen wie die folgende:

Eine Straße weiter, auf einem anderen Friedhof, hatte er

[Pinker]einmal den Grabstein eines Vaters und seines fünf Tage alten Sohnes photographiert. Die Inschrift lautete: »O Tod, der du so beredt bist, wie beweist du, / Welchen Staub wir lieben, wenn wir Geschöpfe lieben.« »Man braucht diese Ausschnitte aus dem Leben, um sich zu vergewissern, daß die Daten nicht aus der Luft gegriffen sind«, sagte Pinker über die Gräber.

Die Frage nach der »Quintessenz vom Staube«, die Hamlet prominent gestellt hat, dröhnt auf Friedhöfen besonders laut, summt jedoch, allzuoft unhörbar, als Basso continuo durch unser aller Leben. Daten hingegen sind stumm.

Alex Blasdel. »Pinker’s progress: the celebrity scientist at the centre of the culture wars.« The Guardian, 28 Sep 2021, https://www.theguardian.com/science/2021/sep/28/steven-pinker-celebrity-scientist-at-the-centre-of-the-culture-wars.

Martha My Dear

Am heutigen 5. Juni wird die große Klaviervirtuosin Martha Argerich achtzig Jahre alt. Joachim Kaiser (1928-2017) hat in seinem erstmals 1965 erschienenen »Klavier-Michelin« Große Pianisten in unserer Zeit über die damals noch junge Jubilarin geurteilt:

Wenn es Martha Argerich gelingt, ihrem technischen Temperament mit äußerstem Engagement und beherrschtester Anstrengung Ton für Ton, Takt für Takt einen gestaltenden Willen entgegenzusetzen, wenn sie Unruhe und motorische Monotonie beherrschen, in »Kunst« umsetzen kann, dann überwältigt sie. Martha Argerich verfügt nicht nur über ein absolutes Gehör, das sie auch vertrackteste Dissonanzen mühelos bezeichnen läßt, sie hat nicht nur ein immenses Gedächtnis, so daß sie sich kaum Fingersätze zu notieren braucht, nicht nur, wie ihre Freunde versichern, eine erstaunliche parodistische Begabung, die es ihr ermöglicht, ein Stück im Stil beliebig vieler großer Pianisten zu interpretieren, sondern sie kann sich in kurzer Zeit Werke ganz zu eigen machen, die so verschieden sind wie eine Beethoven-Sonate und ein Ravel.

Kaisers Nachfolger bei der Süddeutschen Zeitung, der Musikkritiker Helmut Mauró, beschreibt Martha Argerich in seiner Würdigung mit den Worten:

Wie bei allen herausragenden Musikern erreicht sie eine Intensität, bei der sich die Ordnung der Klänge in etwas begriffslos Sprechendes verwandelt, ohne seine klangliche Sinnlichkeit zu verlieren. Bei Argerich kommt aber noch etwas hinzu: ein charmanter Furor, der auch jene Zuhörer mitreißt, die das Konzert mit geschürzten Lippen und gemessener Emphase verfolgen. Argerich bringt auch Lateinlehrer in Wallung.

Der US-amerikanische Musikproduzent Rick Beato, dessen populäre Serie »What Makes This Song Great?« ich sehr schätze, würdigt die Jahrhundertpianistin Martha Argerich in seiner ganz eigenen, leidenschaftlichen Art und Weise, die sich auch und gerade durch viele Beispiele aus der langen Karriere der genialen Künstlerin auszeichnet. Sehens- und hörenswert!

Martha Argerich: 80 Year Old SUPER VIRTUOSO!! How Is This Even Possible?

Joachim Kaiser. Große Pianisten in unserer Zeit. Mit zahlreichen Notenbeispielen. Erweiterte Taschenbuchausgabe. 5. Aufl., Piper, 2004, p. 237.

Helmut Mauró. »Charmanter Furor.« Süddeutsche Zeitung, 4. Juni 2021, https://www.sueddeutsche.de/kultur/martha-argerich-80-geburtstag-weltpianistin-klassik-kammermusik-1.5312338.

Dialoge der Aufklärung

In seiner Autobiographie »Ins Denken ziehen« ist der Philosoph Dieter Henrich ganz bei sich selbst

»Am Morgen des 26. April 1973«, heißt es in einem kürzlich erschienenen Beitrag von Jared Marcel Pollen in Tablet, einem Online-Magazin für jüdische Nachrichten, Ideen und Kultur, »verfolgten Agenten der tschechoslowakischen Geheimpolizei (StB) in Zivil ›einen unbekannten Mann, etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, mit länglichem Gesicht, schwarzem, schütterem Haar, heller Brille …, der eine Papptafel mit einer Karte von Prag bei sich trug…‹.« Bei dem hier in einer KGB-Akte Beschriebenen handelt es sich um den amerikanischen Schriftsteller Philip Roth (1933-2018), der sich mit einem Besuchervisum in Prag aufhielt und dem die Staatssicherheit deshalb den Fallnamen ›Turista‹ – der Tourist – zuwies. Weiterlesen auf literaturkritik.de

Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)

Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)

Laternenpfähle

Tom Jones in einem Kürzestinterview im Guardian:

Ich war zwei Jahre lang mit Tuberkulose in Quarantäne. Von 1952 bis 1954, im Alter von 12 bis 14 Jahren, war ich im Krankenhaus oder in meinem Haus eingesperrt. Es gab einen alten Gaslaternenmast am Ende der Straße, den ich von unserem Haus aus dem Fenster sehen konnte, wo sich die Kinder der Gegend zu treffen pflegten. Ich dachte immer: »Wenn ich wieder zu diesem Laternenpfahl gehen kann, werde ich mich nie wieder über etwas beschweren, solange ich lebe.« Ich sehe diesen Laternenpfahl immer noch vor meinem geistigen Auge und denke: »Worüber beschwere ich mich eigentlich?«

Vielleicht gibt es einfach nicht genügend Laternenpfähle auf der Welt.

Nick McGrath. »Sir Tom Jones: ›The knicker throwing started in the Copacabana in New York in 1968‹.« The Guardian, 3 Apr 2021, https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2021/apr/03/this-much-i-know-sir-tom-jones-the-knicker-throwing-started-in-new-york-in-1968.

Ein gnädiger Tod

Julia Amslinger zitiert einen Eintrag aus dem Tagebuch des Romanisten Hans Robert Jauß (1921-1997), in dem dieser ein Telephongespräch mit Ursula Blumenberg notiert, die von den Todesumständen ihres Mannes Hans berichtet:

Ostermontag, 8. April

[1996]Frau Blumenberg rief mich an, um mir zu sagen, daß ihr Mann am 28. März verstorben sei. Ein gnädiger, seiner würdiger Tod, denn er sei in sein Zimmer gegangen, habe sich dort eingeschlossen und sei nach drei Stunden auf dem Bett sitzend zusammengesunken vorgefunden worden, Schokoladenpralinés in der Hand, die er immer gerne aß. Am vorangegangenen Sonntag habe er wie offenbar lange nicht mehr mit ihr gefrühstückt und geplaudert, sei den ganzen Tag nicht von ihrer Seite gewichen, habe abends ein Fernsehspiel von Thomas Bernhard mit ihr angesehen, dann weiter über Erinnerungen geredet, bis sie sich um ½ drei ermüdet zurückziehen musste. Ein ihr eigens noch bereiteter schöner Abschied nach langer Unbill?

Heute jährt sich Hans Blumenbergs Todestag zum fünfundzwanzigsten Mal.

Julia Amslinger. Eine neue Form von Akademie. Poetik und Hermeneutik – die Anfänge. Fink, 2017, p. 332.

Strategischer Rückzug

Dieter Henrich berichtet:

Ich bin Anfang der 80er Jahre als Herausgeber ausgeschieden. Um die Theorie-Reihe stand es nicht mehr erfreulich. Hans Blumenberg trat schon früher aus, wie er überall irgendwann austrat, etwa aus Poetik und Hermeneutik. Auch Jürgen Habermas zog sich später zurück; ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund. Unseld kündigte Taubes.

Daß der Solitär Blumenberg »überall irgendwann austrat« erinnert an eine Äußerung Thomas Bernhards, die Karl Ignaz Hennetmair am 8. Juni 1972 in seinem Tagebuch festhält:

Also, die Mitgliedschaft der Akademie in Darmstadt werde ich nun doch zurücklegen. Stell dir vor, gestern habe ich schon wieder einen Brief bekommen. »An das Mitglied der Akademie« steht als Anschrift auf dem Kuvert. Ich kann das nicht mehr ertragen, solche Briefe zu bekommen. Ich kann kein »Mitglied« sein, ich muß das rückgängig machen.

Sieben Jahre später, am 26. November 1979, schreibt Bernhard von Kreta an Claus Peymann, »Großfürst der Schnürböden«:

Herr Walter Scheel, der deutsche Präsident, ist in die sogenannte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt worden, da bin ich ausgetreten. Ich habe mich immer gefragt, was eine solche Akademie ist, und bin immer nur auf den Begriff Blödsinn gekommen. Jetzt hatte ich einen Anlaß, zu verschwinden. Ich möchte in Zukunft möglichst nirgends mehr dabeisein und nur mehr noch bei mir sein.

Gemeinschaft und Teamwork sind weder der Weisheit letzter Schluß noch ein Universalwerkzeug für produktive oder kreative Prozesse. Von etwas oder jemandem nichts wissen, mit diesen Dingen oder jenen Menschen nichts zu tun haben zu wollen, ist kein Zeichen von Arroganz, Engstirnigkeit oder gar Schwäche, sondern der individuelle Ausdruck dessen, wie man sein möchte, um sein zu können.

Dieter Henrich. Ins Denken ziehen. Eine philosophische Autobiographie. Im Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow. C. H. Beck, 2021, p. 143.

Karl Ignaz Hennetmair. Ein Jahr mit Thomas Bernhard. Das versiegelte Tagebuch 1972. Residenz, 2000. Genehmigte Taschenbuchausgabe. 2. Aufl., btb, 2003, p. 237.

Thomas Bernhard. Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp, 2011, p. 178.

Safe Space

Nachdem das Buch Orientalism 1978 erschienen und geradezu überschwenglich rezipiert worden war, mußten für seinen Verfasser, den Literaturtheoretiker Edward Said (1935-2003), erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

Saids plötzlicher Weltruhm hatte die unglücklichen Auswirkungen, die Stolz oft mit sich bringt, und weil jeder ein Stück von ihm haben wollte, nutzte er das aus. Seine Schwester Grace beklagte sich über einen neuen Hochmut, eine »Garstigkeit«, die die Familienbeziehungen belastete. Es gab auch noch andere Auswirkungen: Neben dem Büro des Präsidenten der Columbia University hatte nur Saids Büro kugelsichere Fenster und einen Summer, der ein Signal direkt an den Sicherheitsdienst auf dem Campus sendete.

Das Buch, das einschlug wie eine Bombe, bedrohte den Autor nicht nur mit rhetorischen Splittern; Kollateralschäden sind noch heute spürbar.

Timothy Brennan. »The Making of Edward Said’s ›Orientalism‹.« The Chronicle of Higher Education, March 19, 2021, [www.chronicle.com/article/t….

Weinschmuggler Gadamer

Die Frage: »Was tat Hans-Georg Gadamer 1968?« beantwortet Dieter Henrich mit den Worten:

Um 1968 war Gadamer als Emeritus oft in Amerika. Ich habe ihn 1969 in Washington besucht, als ich im Winter ein Semester lang in Ann Arbor (Michigan) lehrte. Er lebte dort in dem Wohnheim einer katholischen Universität, wo Alkoholverbot herrschte. Er schmuggelte jeden Abend seine Flasche Rotwein hinein.

Wer denkt, die Prohibition in den Vereinigten Staaten sei 1933 aufgehoben worden, ist ebenso getäuscht wie derjenige, der glaubt, emeritierte Professoren aus Deutschland könnten keine Arbeiter im Weinberg der USA sein. Daß Gadamer die 68er politisch »links liegen gelassen« hat, während er sich diesem Jahrgang vinophil zuwandte, kann nach Henrichs Anekdote als gesichert gelten.

Dieter Henrich. Ins Denken ziehen. Eine philosophische Autobiographie. Im Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow. C. H. Beck, 2021, pp. 134-5.