Biographisches

Das Problem der Armut

In einer Rezension stoischer Literatur stoße ich auf eine Anekdote – genauer: eine χρεία – aus dem Leben des damals zweiunddreißigjährigen Ulysses S. Grant, die Ryan Holidays 2019 erschienenem Buch Stillness Is the Key entnommen ist:

Vor dem Bürgerkrieg erlebte Grant eine lange Verkettung von Rückschlägen und finanziellen Schwierigkeiten. Er geriet nach St. Louis und verkaufte Feuerholz, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen – ein tiefer Fall für einen Absolventen der renommierten Militärakademie West Point. Ein Armeekamerad fand ihn und war entsetzt. »Großer Gott, Grant, was machst du da?«, fragte er. Grants Antwort war einfach: »Ich löse das Problem der Armut.«

Fünfzehn Jahre nach dieser Episode sollte Grant zwischen 1869 und 1877 der achtzehnte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein.

Gregory Hays. »Tune Out & Lean In.« Rezension zu That One Should Disdain Hardships: The Teachings of a Roman Stoic, von Musonius Rufus, How to Keep Your Cool: An Ancient Guide to Anger Management, von Seneca, How to Be Free: An Ancient Guide to the Stoic Life, von Epictetus, The Pocket Stoic von John Sellars, Stillness Is the Key, von Ryan Holiday, sowie Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age, von Donna Zuckerberg. The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 4, March 11, 2021, pp. 37-40, hier p. 39.

The Lyrics: 1956 to the Present

Paul McCartney - The Lyrics (Coming 2nd November)

Für rund € 80 bekommt man schon bald die erste Autobiographie Paul McCartneys, herausgegeben und mit einer Einleitung versehen vom 1951 geborenen nordirischen Dichter Paul Muldoon. Anhand von 154 ausgewählten Songs, die über einen Zeitraum von 65 Jahren entstanden sind, rekonstruiert der Ex-Beatle sein Leben. Ergänzt werden sie von Entwürfen, Briefen und Photos aus McCartneys Privatarchiv. Ob die gewählte alphabetische Anordnung überzeugen wird oder ob eine chronologische Gliederung die Entwicklung des Musikers nicht hätte besser präsentieren können, wird sich spätestens im November zeigen.

Paul McCartney. The Lyrics: 1956 to the Present. Edited and Introduced by Paul Muldoon. Penguin, 2021, https://uk.bookshop.org/books/untitled-volumes-1-2/9780241519332.

Die menschlichen Jahreszeiten

An John Keats’ 200. Todestag

Four seasons fill the measure of the year; There are four seasons in the mind of man. He has his lusty Spring, when fancy clear Takes in all beauty with an easy span. He has his Summer, when luxuriously Spring’s honeyed cud of youthful thought he loves To ruminate, and by such dreaming nigh His nearest unto heaven. Quiet coves His soul has in its Autumn, when his wings He furleth close; contented so to look On mists in idleness - to let fair things Pass by unheeded as a threshold brook. He has his Winter too of pale misfeature, Or else he would forego his mortal nature.

Charles Brown: John Keats, 1819

Charles Brown: John Keats, 1819

Vier Zeiten füllen eines Jahres Maß; Es gibt vier Zeiten in des Menschen Geist. Er steht im satten Frühling seines Jahrs, Wenn Phantasie das Schöne klar umreißt. Er steht im Sommer, wenn er nochmals spürt, Wie honigsüß der Frühling, jugendlich Sein Denken war und, nur vom Traum geführt, Wie nah dem Himmel. Schlupfwinkel für sich Hat seine Seele dann im Herbst und rollt Die Flügel ein; beruhigt so, schaut er aus Nach Nebeln - lässig läßt er alles Gold Vorbeiziehn, achtlos wie den Bach vorm Haus. Auch ist sein Winter bleich voll Mißgestalten, Sonst würde er sich für unsterblich halten.

[Entstanden im März 1818 in Teignmouth.]

John Keats. »The Human Seasons/Die menschlichen Jahreszeiten.« Werke und Briefe. Lyrik (Englisch/Deutsch), Verserzählungen, Drama, Briefe. Ausgewählt und übertragen von Mirko Bonné unter Verwendung der Briefübersetzungen von Christa Schuenke. Nachwort von Hermann Fischer. Reclam, 1995, p. 114-5; 427.

Time Games

Das Rolling Stone Magazine wiederveröffentlicht anläßlich John Lennons vierzigstem Todestag einen Nachruf aus seiner Ausgabe vom 22. Januar 1981, geschrieben vom damals fünfunddreißigjährigen Journalisten und Schriftsteller Scott Spencer. Darin findet sich – neben vielen Plattitüden – der elementar philosophische Gedanke des Sterbenlernens, der in Zeiten einer Pandemie ins Bewußtsein der Menschen zurückzukehren im Begriff ist: »Weil er uns erlaubte, ihn zu kennen und zu lieben, gab John Lennon uns die Chance, an seinem Tod teilzuhaben und die Vorbereitungen für unseren eigenen wiederaufzunehmen.«

Der Zeitpunkt seines Todes ist gesichert überliefert: Es war der 8. Dezember 1980. »At 11:15 P.M.«, heißt es in Keith Elliot Greenbergs faszinierender Analyse December 8, 1980. The Day John Lennon Died, »John Lennon was officially pronounced dead.« Beachtet man den Zeitunterschied zwischen Liverpool, wo Lennon geboren, und New York City, wo er ermordet wurde, so trat der Tod des Musikers in seiner Heimatzeitzone morgens um 4:15 Uhr am 9. Dezember 1980 ein. Aus diesem temporalen Grund erinnere ich erst am heutigen 9. Dezember an den Tod des einflußreichen Imaginaristen. — So keep on playing those time games together / Faith in the future out of the now —

Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…

Keith Elliot Greenberg. December 8, 1980. The Day John Lennon Died. Backbeat Books, 2010, p. 172.

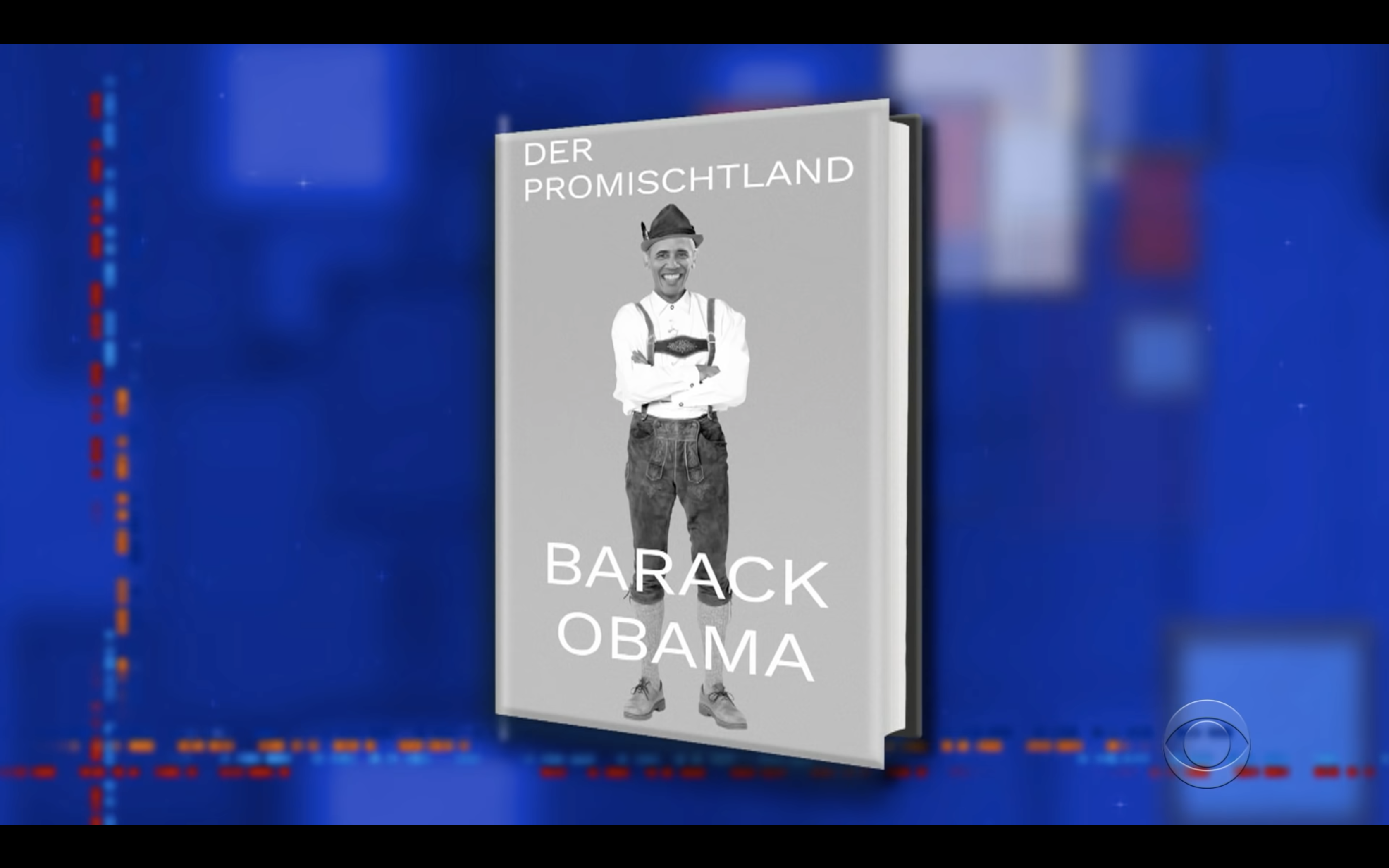

Der Promischtland

Die New York Times berichtet, daß die Nachfrage der amerikanischen Leser nach Barack Obamas erstem Teil seiner Memoiren, A Promised Land, so hoch sei, daß Penguin Random House, die Muttergesellschaft von Crown, in Deutschland 1,5 Millionen Exemplare gedruckt habe, die auf Frachtschiffen in die USA transportiert würden. Dies brachte Stephen Colbert zu folgender Einschätzung: »Aber ich bin mir sicher, die Kunden werden den Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Version nicht bemerken.«

The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«

The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«

Alexandra Alter und Elizabeth A. Harris. »Readers Have Been Eagerly Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too.« The New York Times, Nov. 16, 2020, www.nytimes.com/2020/11/1…

»Stephen Kicks Off A Late Show’s Obama-Rama Extravagama With A Special Obamalogue.« The Late Show with Stephen Colbert, 01.12.2020, 2:03-2:10, www.youtube.com/watch

Die Beständige

Ingeborg Villinger beleuchtet erstmals das Leben von »Gretha Jünger«

Im 14. Kapitel seiner 1939 erschienenen Parabel Auf den Marmorklippen beschreibt Ernst Jünger (1895–1998): »Es hieß, daß Pater Lampros einem altburgundischen Geschlecht entstamme, doch sprach er niemals über die Vergangenheit. Aus seiner Weltzeit hatte er einen Siegelring zurückbehalten, in dessen roten Karneol ein Greifenflügel eingegraben war, darunter die Worte ›meyn geduld hat ursach‹ als Wappenspruch. Auch darin verrieten sich die beiden Pole seines Wesens – Bescheidenheit und Stolz.« [Weiterlesen auf literaturkritik.de]

Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie

Rezensionsexemplar: Ingeborg Villingers Gretha-Jünger-Biographie

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2020)

Der absolute Lektor

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Der »Exorzist des Druckfehlerteufels« (Hans Blumenberg, 26. Februar 1996) stand für das Titelblatt nicht (mehr) zur Verfügung.

Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81, hier p. 177.

Isolierter Doppelgeburtstag

Es erscheint nur folgerichtig und symbolisch, daß Sean Lennon, der am heutigen 9. Oktober 45 Jahre alt wird, seinem Vater John, dessen 80. Geburtstag ebenfalls heute zu feiern wäre, nicht nur an selbigen, sondern auch an die ›inselartigen‹ Lebenssituationen der Menschen in der COVID-19-Pandemie erinnert, und zwar mit dem 1970 auf dem Album John Lennon/Plastic Ono Band veröffentlichten Song »Isolation«. Daß der Sohn dabei nicht nur so aussieht wie der Vater, sondern auch so klingt, ist ein berückender Nebeneffekt.

Die Bürde der Frühpromovierten

Zu seinem 100. Geburtstag im Jahre 2000 sprach Bernd H. Stappert mit dem Philosophen und Jubilar Hans-Georg Gadamer. Auf die Frage: »Hat Ihr Vater denn noch miterlebt, wie Sie, an sich doch sehr früh, als Zweiundzwanzigjähriger, schon promovierten?«, antwortete Gadamer:

»Ja, natürlich, er ist mit, kurz vor meiner Habilitation ist er gestorben. Aber wissen Sie, eine solche Habilitation [Promotion, NSE] mit zweiundzwanzig Jahren ist eine Kinderei, eigentlich doch die Schuld der Lehrer, denn daß das nichts taugt, ist doch klar, was man da macht und was man da kann.«

Diese lapidare Äußerung, dieses kritische Urteil Paul Natorps und Nicolai Hartmanns gegenüber, bei denen Gadamer mit der 127 Blatt umfassenden Arbeit Das Wesen der Lust nach den platonischen Dialogen promoviert worden war, erinnerte mich an eine Äußerung des damaligen Direktors des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft der WWU Münster, Clemens-Peter Herbermann (1941-2011). In seiner Vorlesung »Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen« im Wintersemester 2004/2005 urteilte Herbermann über die Dissertationsschrift des Philosophen Johann Christoph Hoffbauer (1766-1827), mit der er sich zugleich habilitierte, Tentamina semiologica, si ve quaedam generalem theoriam signorum spectantia, daß diese »nicht sonderlich bedeutsam« sei und daß sie »das Niveau einer lateinisch verfaßten Seminararbeit« aufweise. (Mitschrift NSE, 28. Oktober 2004)

Hoffbauer ist zum Zeitpunkt seiner Promotion/Habilitation dreiundzwanzig Jahre alt gewesen.

»Aus den Archiven: Hans-Georg Gadamer. Von der Kunst zu verstehen.« Deutschlandfunk: Sein und Streit. Das Philosophiemagazin, 6. September 2020, 11:41-12:03, http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2020/09/06/aus_den_archiven_hans_georg_gadamer_von_der_kunst_zu_drk_20200906_1322_62c05050.mp3.

Der Unlöwe von Münster

Hans Blumenberg zum 100. Geburtstag

Als der dreizehnjährige Hans Blumenberg, Schüler des Lübecker Elite-Gymnasiums Katharineum, am 28. Oktober 1933 in Begleitung seines Vaters erstmals Münster besuchte, und zwar anläßlich der Bischofsweihe Clemens August Graf von Galens, konnte er nicht wissen, daß auch er einst in der Stadt des Westfälischen Friedens eine löwenhafte Existenz führen würde. Während von Galen den Beinamen »Löwe von Münster« insbesondere aufgrund dreier Predigten erhielt, in denen er vehement und mutig Kritik an der menschenverachtenden Nazi-Ideologie, der Rassenlehre und Euthanasie, übte, lag das Großkatzenartige Blumenbergs weniger in der Wildheit oder Gefährlichkeit, die den König der Tiere auszeichnet, als vielmehr in der souveränen Ruhe, mit der der in seine Höhle zurückgezogene Denkarbeiter nachts auf Geistesbeutezug ging: »Wer besser denkt«, so Blumenberg in einer Vignette über Löwen, »fängt mehr.« Weiterlesen auf der Freitag

Die PDF-Version dieses Textes kann hier heruntergeladen werden: Nico Schulte-Ebbert – Der Unlöwe von Münster [PDF]

Erinnerungsarbeit am Mythos

Zum 100. Geburtstag des Philosophen Hans Blumenberg legt Uwe Wolff eine ganz persönliche Hommage an seinen Lehrer vor

Schließlich geht nicht alles, was einer vom anderen weiß, in die diesem zukommenden Äußerungen ein; vielleicht nur ein geringer Bruchteil.

— Hans Blumenberg

Wir halten es nur aus, Geschichte zu haben und auf ihr zu insistieren, weil wir sie nicht verstehen. Mißverständnis – auch das ›fruchtbare‹ trostvoll genannt – ist der Modus, in dem wir mit irgend etwas sind, was wir nicht selbst sein können.

— Hans Blumenberg

(haha!)

— Hans Blumenberg

Erinnern kann man sich nur an etwas, das einem widerfahren, oder an jemanden, der einem begegnet ist. Es gibt kein Erinnern an nie Erlebtes oder längst Vergangenes. Erinnern verlangt Kontakt, Existenz, Interaktion. Nur der Zeitgenosse kann sich des Zeitgenossen, des Zeitgenössischen erinnern. Diese Feststellungen sind trivial. Dennoch möchte man gerade in Gedenkjahren an etwas oder jemanden erinnern, das oder der einem völlig fremd ist. So warf das Jahr 2020 bereits im Herbst 2019 seine langen Schatten voraus: Rüdiger Safranski, Klaus Vieweg und Igor Levit feierten Hölderlin, Hegel und Beethoven, deren zweihundertfünfzigste Geburtstage bevorstehen sollten. Nach einem Vierteljahrtausend gibt es niemanden mehr, der sich an diese bedeutsamen Persönlichkeiten erinnern könnte. Das Erinnern muß folglich als abstraktes, indirektes aus Quellen gehoben werden; es ist ein ›verinnerlichendes‹ Erinnern. Daß allerdings Klassiker kein spezielles Gedenkjahr benötigen, brachte jüngst der Musikwissenschaftler Christian Wildhagen in der NZZ auf den einfachen Punkt: »Ludwig van Beethoven braucht kein Gedenkjahr. Er braucht nicht einmal ein öffentliches Denkmal. Denn Beethoven-Jubeljahr ist immer, jederzeit und allerorten.« In seinem Buch Das kollektive Gedächtnis, das erst fünf Jahre nach seiner Ermordung im KZ Buchenwald erschienen ist, gibt der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs (1877-1945) ein plastisches Beispiel der historischen Dimension des Erinnerns: »Ich erinnere mich an Reims, weil ich ein ganzes Jahr lang dort gelebt habe. Ebenso erinnere ich mich, daß Jeanne d’Arc in Reims gewesen ist und daß man dort Karl VII. gesalbt hat, weil ich es erzählen hörte oder weil ich es gelesen habe. Jeanne d’Arc ist so oft im Theater, im Film usw. dargestellt worden, daß es mir wirklich keinerlei Mühe bereitet, mir Jeanne d’Arc in Reims vorzustellen. Gleichzeitig weiß ich wohl, daß ich nicht Zeuge des Ereignisses selbst habe sein können; ich mache hier bei den Worten halt, die ich gelesen oder gehört habe – bei quer durch die Zeit reproduzierten Zeichen, die alles sind, was aus der Vergangenheit zu mir gelangt.« Im Falle der Centennium-Jubilare des Jahres 2020, darunter etwa Ravi Shankar, Ray Bradbury oder Paul Celan, überwiegt das individuelle, autobiographische Gedächtnis, das laut Halbwachs »nicht vollkommen isoliert und in sich abgeschlossen« ist. Hier besteht durchaus Zeitgenossenschaft, sprich die Möglichkeit auf konkretes, direktes, ›veräußerlichendes‹ Erinnern an einen Ort, eine Situation, eine Person.

Bei Suhrkamp sollen in diesem Sommer pünktlich zum einhundertsten Geburtstag des Philosophen Hans Blumenberg (1920-1996) zwei neue Werke erscheinen, und zwar eine Nachlaß-Textsammlung aus den siebziger Jahren mit dem Titel Realität und Realismus sowie seine bislang unveröffentlichte, 1947 an der Universität Kiel eingereichte und mit »ausgezeichnet« bewertete Dissertation Beiträge zum Problem der Ursprünglichkeit der mittelalterlich-scholastischen Ontologie. (Die 232 maschinenschriftliche Seiten umfassende, 1950 vorgelegte Habilitationsschrift Blumenbergs Die ontologische Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls, die in Fachkreisen ebenso bekannt ist wie die Dissertation und die – nach Ausscheiden aus der Universitätsbibliothek Kiel am 30. April 2004 – als PDF mit dem Vermerk des Center for Research Libraries »This dissertation may not be copied« digital kursiert, steht indes noch nicht auf der offiziellen Publikationsliste.) Eine Recherche, die Birgit Recki unter Mitarbeit von Mina Wagener und Singa Behrens durchgeführt hat, »weist für die 21 Jahre zwischen 1996 und August 2017 ohne Berücksichtigung von Rezensionen 498 neue Titel über Hans Blumenberg aus. Das sind 24 im Jahresdurchschnitt, und zwei pro Monat.« So besitzt die Diagnose, mit der Franz Josef Wetz bereits 2011 die dritte Auflage seiner Blumenberg-Einführung eingeleitet hat, auch beinahe ein Jahrzehnt später noch Gültigkeit: »Als Blumenberg noch lebte, hätte man leicht annehmen können, er sei bereits tot; nachdem er tot ist, könnte man vermuten, er lebe noch. Woran liegt das? Die Antwort ist einfach: Ersteres an seinem freiwilligen Rückzug aus der Öffentlichkeit, Letzteres an den zahlreichen Neuerscheinungen aus dem Nachlass seit seinem Tod.«

Diese immer noch sprudelnden Primärtexte aus dem Nachlaß werden im Jubiläumsjahr 2020 durch eine etwa fünfhundert Seiten starke, im Sommer erscheinende Biographie des Philosophen ergänzt, die Rüdiger Zill, Wissenschaftlicher Referent am Potsdamer Einstein Forum, unter dem Titel Der absolute Leser vorzulegen beabsichtigt, die im Untertitel als eine intellektuelle Biographie ausgewiesen ist. Mit diesem pompösen Etikett gesellt sie sich einerseits in eine illustre Reihe, in der aktuell Peter Szondi, mustergültig Hugo Ball oder facettenreich Roland Barthes – um nur drei Beispiele zu nennen – stehen; andererseits scheint der Schwerpunkt auf Blumenbergs Werk, seiner geistigen Entwicklung, und weniger seinem (privaten) Leben zu liegen, was an Kurt Flaschs wuchtige Darstellung und Analyse des Blumenbergschen Wirkens zwischen 1945 und 1966 denken läßt. In eine ähnliche Richtung scheint das im Verlag Matthes & Seitz erscheinende Hans Blumenberg. Ein philosophisches Portrait des an der Universität Koblenz-Landau lehrenden und 1996 mit einer blumenbergkritischen Arbeit über Nominalismus und Moderne promovierten Jürgen Goldstein zu gehen, welches laut Verfasser im Herbst in den Handel kommen soll. Ebenfalls für Herbst 2020 geplant ist das von Oliver Müller und Rüdiger Zill herausgegebene Blumenberg-Handbuch, in dem ausgewiesene Blumenberg-Experten Leben, Werk und Wirkung – so der klassische Untertitel der Metzler-Reihe – des Philosophen zu beleuchten und dadurch verschiedenartige, transdisziplinäre Zugänge zu Blumenbergs Denken zu schaffen beabsichtigen. Doch all diese Typisierungen sind reine Vermutungen, und man soll ja bekanntlich ein Buch nicht nach seinem Umschlag, geschweige denn vor seiner Publikation be- oder gar verurteilen.

Was hätte Blumenberg wohl zu einer solch potenten, postumen Publikationspalette gesagt? Und wie hätte er auf Biographien reagiert, deren Absicht es ist, sein Werk, aber auch und gerade ihn selbst sichtbar zu machen? Vielleicht hätte ihn die Gewißheit beruhigt, daß derartige Lebensbeschreibungen nur für ein spezielles Publikum verfaßt sind, insofern also lediglich »eine ›kleine Gemeinde‹ des Autors« erreichen dürften, wie es im Nachlaß-Text »Mihi ipsi scripsi« selbstironisch thematisiert wird. Vielleicht hätte sich Blumenberg auch, wie 1965 in seiner Einleitung zu Galileo Galileis Sidereus Nuncius formuliert, damit getröstet, daß es »[p]ure Sichtbarkeit als eine jedermann zugängliche Qualität« nicht gebe; »im Gegenteil, der Mensch entlastet sich ständig von der Überflutung mit dem, was optisch möglich wäre, er richtet seinen Blick immer erst auf das mit anderen als optischen Qualitäten besetzte und ihn in Anspruch nehmende Gegenständliche.« Eine dritte mögliche Reaktion zeigt Dorit Krusche in einem Artikel auf, der einen Tag nach Hans Blumenbergs neunzigstem Geburtstag in der FAZ erschienen ist: er hätte sich durch Humor entzogen. »Am 13. Juli«, heißt es dort, »wäre Hans Blumenberg, der Philosoph der Distanz und der Nachdenklichkeit, neunzig Jahre alt geworden. Zu Lebzeiten quittierte er Glückwünsche von ›Liebhabern der durch nichts als Nullen ausgezeichneten Lebensdaten‹ seriell mit sarkastischen Worten: ››Ich feiere nicht und ich lasse mich nicht feiern‹, sagte Gottfried Benn. Und ihm glaubte man es. Für den Fall, dass man es mir nicht glauben sollte, ziehe ich mich für ein paar Tage ins Sauerland zurück, dorthin, wo es am säuerlichsten ist.‹«

Gänzlich unsäuerlich und wohltuend, weil persönlich motiviert und nicht auf die – um ein bekanntes Wort Odo Marquards zu benutzen – »als gelehrte Wälzer getarnten Problemkrimis« Blumenbergs fokussiert, die dem Leser ohnehin einiges, oftmals vieles, manchmal sogar alles abverlangen, kommt eine dritte biographische Publikation daher, die Anfang März 2020 im protestantisch geprägten, 1954 gegründeten Claudius-Verlag erscheinen wird. Verfaßt hat sie Uwe Wolff, seines Zeichens Kulturwissenschaftler und Angelologe, der zudem über fünfundzwanzig Jahre lang Lehrer am Gymnasium Andreanum in Hildesheim und Fachleiter für Evangelische Religionslehre am dortigen Studienseminar war sowie – nicht unwichtig – Schüler Blumenbergs Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gewesen ist. Bereits der Titel seines schmalen Buches signalisiert, daß es sich weder um eine intellektuelle Biographie noch um ein philosophisches Portrait handelt, weswegen es einem großen, zumindest einem größeren Publikum nicht verschlossen bleiben dürfte: Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg. – Es steckt wahrlich viel Schreibtisch- und Erinnerungsarbeit in Jubiläumsjahren!

Bucheingänge: Der Schreibtisch des Philosophen

Bucheingänge: Der Schreibtisch des Philosophen

(Claudius Verlag, 2020)

In Theodor W. Adornos Minima Moralia gibt es einen Abschnitt, in dem der amerikanische Exilant aus Frankfurt 1946/47 über die Erinnerung nachdenkt als ein Konzept, das Vergangenheit und Gegenwart im Innern, im Privaten, im Subjektiven zusammenbringt. Interessanterweise gestaltet Adorno hierbei einen Metaphernbereich aus, den man als ›supellektisch‹ bezeichnen könnte: »Das vergangene Innenleben wird zum Mobiliar, wie umgekehrt jedes Biedermeierstück geschaffen ward als holzgewordene Erinnerung. Das Intérieur, in dem die Seele die Sammlung ihrer Denkwürdigkeiten und Kuriositäten unterbringt, ist hinfällig. Erinnerungen lassen sich nicht in Schubladen und Fächern aufbewahren, sondern in ihnen verflicht unauflöslich das Vergangene sich mit dem Gegenwärtigen.«

Zur selben Zeit etwa als Adorno diese Zeilen im ›kalifornischen Weimar‹ am Pazifik niederschrieb, erhielt ein junger Mann aus Lübeck namens Hans Blumenberg, der Jahrzehnte später als »der ›Adorno‹ Münsters« bezeichnet werden sollte, und der gerade erst das Studium in Hamburg zum Wintersemester 1945/46 wiederaufgenommen hatte, und zwar in den Fächern Philosophie, Germanistik sowie Altphilologie, ein Möbelstück, das Ausgangspunkt der Wolffschen Erinnerungen sein würde. Bei diesem Möbelstück handelte es sich um einen eichenen Schreibtisch aus einer »Bargteheider Tischlerei«, der »im letzten Kriegsjahr hergestellt worden war« (p. 11) und der nun, 2016, vom oberschwäbischen Ravensburg kommend eine neue Heimat in Uwe Wolffs Arbeitszimmer im gut sechshundert Kilometer entfernten niedersächsischen Bad Salzdetfurth finden sollte. Dieser Schreibtisch war Teil der gut zwanzig Tonnen schweren Erbmasse, bestehend aus Manuskripten und Teilen der Privatbibliothek, die Hans Blumenberg seiner Familie hinterlassen hatte. Tobias, das 1959 geborene jüngste Kind Blumenbergs nach Markus (1946-2013), Bettina (geb. 1947) und Caspar Balthasar (geb. 1953), der sich als erster um den Nachlaß seines Vaters gekümmert und das Hans-Blumenberg-Archiv in Ravensburg gegründet hat, fragte Uwe Wolff, ob er Interesse an diesem Möbel hätte, und so begann das, was die beiden Freunde humor- und zugleich respektvoll »Aktion Heiliges Holz« oder »Beiladung Heiliges Holz des Heiligen Hans« nennen sollten.

Blumenbergs ehemaligem Assistenten Heinrich Niehues-Pröbsting zufolge, war der distanzierte Nachtarbeiter, »um sich seinem Werk widmen zu können, auf die stabilitas loci angewiesen.« Niehues-Pröbsting verweist mit dieser örtlichen Seßhaftigkeit auf Blumenbergs zunehmende Reiseaversion bei abnehmender Lebenszeit; Wolff bedient sich dieses monastisch-benediktinischen Terminus ebenfalls und wendet ihn auf Blumenbergs »Dienst am Schreibtisch« (pp. 9, 37) an. Der Schreibtisch aus wuchtiger, standhafter, geradezu altersresistenter Eiche ist das Symbol par excellence dieser Ruhe und Sicherheit gebenden Stabilität, ein Fels in der Bücherbrandung und ein Heimathafen, von dem aus der Altenberger Gedankenexpeditionen und Textweltreisen unternehmen konnte.

Höhleneingänge: Blumenbergs ehemaliges Refugium in Altenberge, Grüner Weg 30

Höhleneingänge: Blumenbergs ehemaliges Refugium in Altenberge, Grüner Weg 30

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

Doch der Engelforscher Uwe Wolff betreibt keine Schreibtischforschung, wie es etwa Inge Jens getan hat, als sie in ihrer 2013 erschienenen biographischen Studie den Mahagoni-Schreibtisch Thomas Manns »von München nach Zürich, über den Atlantik nach Princeton und weiter, quer durch den amerikanischen Kontinent, nach Kalifornien, schließlich von Pacific Palisades zurück an den Zürichsee, zuerst nach Erlenbach und dann nach Kilchberg« verfolgte und ihn mit Begriffen wie »Freiraum«, »Aufbewahrungsort«, »Kraftzentrum«, »Kampfplatz«, »Ort der literarischen Produktion«, »Lebenszentrum des Zauberers«, »eine Kanzel oder ein Katheder«, »Schatzkammer und Tresor« oder »Symbol für Heimat, Angekommensein und Arbeitssicherheit« belegte. Für Wolff ist der Schreibtisch seines Lehrers vielmehr ein mnemotechnisches Vehikel, das ihm bei seiner doppelbiographischen Vergangenheitssuche behilflich ist, auf der er sich – um mit dem Liebenden Roland Barthes (1915-1980) zu sprechen – »pathetisch, punktuell und nicht philosophisch, diskursiv« erinnert; er erinnert sich, »um glücklich/unglücklich zu sein – nicht um zu begreifen.«

Uwe Wolff ist im Genre der Biographie keineswegs unbewandert. So rekonstruierte er bereits 1999 mit Das bricht dem Bischof das Kreuz die Leidensgeschichte der dreiundzwanzigjährigen Würzburger Studentin Anneliese Michel, die 1976 im unterfränkischen Klingenberg an den Folgen des letzten Exorzismus in Deutschland gestorben war. 2009 erschien Wolffs Dissertation »Das Geheimnis ist mein« über den Schweizer reformierten Theologen und Kirchenhistoriker Walter Nigg (1903-1988), der 2017 eine komprimiertere Fassung unter dem Titel Walter Nigg. Das Jahrhundert der Heiligen folgte. 2012 habilitierte sich Wolff bei Hanns-Josef Ortheil mit Der vierte König lebt!, einer Biographie über den heute fast vergessenen Schriftsteller Edzard Schaper (1908-1984). Ein Jahr später verfaßte er für den Band Iserloh. Der Thesenanschlag fand nicht statt eine etwa 120 Seiten umfassende biographische Studie des römisch-katholischen Kirchenhistorikers Erwin Iserloh (1915-1996). Im selben Jahr, 2013, erschien Wolffs Neuerzählung des Leben Jesu, bevor er sich 2017 mit Als ich ein Junge war seinem eigenen Leben widmete und den Leser einlud auf eine unterhaltsam-nostalgische Reise in seine Kindheit und Jugend in Münster von seiner Geburt 1955 bis zum Abitur 1975. A splendid time is guaranteed for all. – Und nun also: Hans Blumenberg.

In einem Gespräch mit Heimo Schwilk und Rüdiger Safranski verriet Uwe Wolff im Frühjahr 2011: »Was ich schreibe, kann ich nur in dem Bewusstsein veröffentlichen, dass es letztlich auch der Familie dient. Ich muss also ein grundsätzlich positives Verhältnis zu dem Porträtierten haben. Das Berührende meiner Arbeit ist, dass ich mich in allen drei Fällen [Anneliese Michel, Walter Nigg und Edzard Schaper] in die Biografie mit hineingeschrieben habe.« Und genau dieses Mit-Hineinschreiben wird gleich im ersten Kapitel der Wolffschen Erinnerungen an Hans Blumenberg deutlich: Der Autor tritt sowohl in einen Dialog mit seinem Lehrer als auch mit Vergangenheiten ein. Der Inhalt der Schreibtischschubladen aktiviert die mémoire voluntaire: Auf engstem Raum erschafft Wolff temporale Konvergenzen, wenn er etwa kurze Ausflüge in die Herkunftsgeschichte der Blumenbergs im Hildesheimer Land bis ins späte 18. Jahrhundert unternimmt oder die Anfangszeit des Kunstverlages J. C. Blumenberg in Lübeck nach dem Ersten Weltkrieg mit Blick auf die konfessionelle Topographie skizziert. Im weiteren Verlauf seiner Erinnerungsarbeit flechtet er die eigene Lebensgeschichte in diejenige Blumenbergs ein, läßt dadurch subtil unterschiedliche Zeiten und Lebenswege ineinanderfließen, was an das Schreiben W. G. Sebalds erinnert. Wolffs Methode könnte anhand des in der Kunstgeschichte intensiv diskutierten, 1656 entstandenen Gemäldes »Las Meninas« des spanischen Barockmalers Diego Velázquez (1599-1660) veranschaulicht werden: Der dort dargestellte Maler ist Uwe Wolff, das Gemälde, das nur von hinten zu sehen ist, ist der Schreibtisch des Philosophen, an dem Wolff seine Erinnerungen niederschreibt. Die Figurengruppe rechts neben dem Maler könnte als Personifikation der Blumenbergschen Themen und Bücher aufgefaßt werden, während Blumenberg selbst, sprich das Modell, indes nur indirekt erscheint, und zwar in einem hinter dem Maler an der Wand hängenden Spiegel. Der zweite Beobachter, der erhöht auf einer Treppe in einem Türrahmen steht und als einziger die Szenerie voyeurhaft überblickt, das sind wir, das ist der Leser. Michel Foucault (1926-1984), der sich im ersten Kapitel von Die Ordnung der Dinge dem Raum und den Blickrichtungen der Velázquezschen »Hoffräulein« widmet, verweist auf die Differenz von Bild und Text, was auch auf das Verhältnis von Leben und Biographie Anwendung finden kann: »Sprache und Malerei verhalten sich zueinander irreduzibel: vergeblich spricht man das aus, was man sieht: das, was man sieht, liegt nie in dem, was man sagt; und vergeblich zeigt man durch Bilder, Metaphern, Vergleiche das, was man zu sagen im Begriff ist.«

Gemäldeeingänge: Las Meninas o La familia de Felipe IV, pintura de Diego Velázquez (1656)

Gemäldeeingänge: Las Meninas o La familia de Felipe IV, pintura de Diego Velázquez (1656)

(Public domain)

Man kann Der Schreibtisch des Philosophen einerseits als Fortführung der Wolffschen Autobiographie lesen; andererseits erscheint das Erinnerungsbuch an den Hochschullehrer wie eine alternative Fassung der 2018 in die Kinos gekommenen Roadmovie-Dokumentation Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph. Die Nichttreffen und Verfehlungen, von denen etwa Henning Ritter, Martin Mayer oder Michael Krüger berichten, sind essentieller und faszinierender Teil des Blumenberg-Mythos: Hans Blumenberg als Meister des Sich-Entziehens und Sich-Distanzierens, als philosophischer Doppelgänger Thomas Pynchons, ja fast könnte man den Eindruck gewinnen, er sei eine literarische Figur, die sich Sibylle Lewitscharoff ausgedacht habe! Wer am 28. September 2011 in der Stadtbücherei Münster zugegen war, der wurde nicht nur Zeuge einer eindringlichen Lesung Lewitscharoffs aus ihrem Roman Blumenberg, sondern auch Beobachter einer lebhaften Debatte, in der sich ehemalige Blumenberg-Schüler sowohl anerkennend als auch kritisch zu Wort meldeten. Während sich die Kritik hauptsächlich auf die überzeichnete, fiktive Darstellung des Philosophen bezog (das Schlagwort »Bilderverbot« durchzog das Auditorium), zollte man Lewitscharoff Anerkennung für die realistische Beschreibung der Vorlesungsatmosphäre, wie sie im »Coca-Cola«-Kapitel nachzulesen ist.

Diese Realitätsnähe ist Uwe Wolffs ›Beraterfunktion‹ geschuldet: Wolff erzählte Lewitscharoff nicht nur von Blumenberg, er gewährte ihr auch Einsicht in den Briefwechsel mit seinem Lehrer. Und nun zeichnet Wolff selbst ein ganz persönliches Bild mit seinem Erinnerungsbuch. Gerade die Kapitel über Blumenbergs Vorlesungen (pp. 16-40) und seine Sprechstunden (pp. 41-57), in denen es zunächst zum distanzierten, dann zum direkten Kontakt kommt, tragen dazu bei, den Menschen hinter dem großen und mythenumrankten Autorennamen zu zeigen und ihn nicht zuletzt durch seinen Humor nahbar und sichtbar zu machen.

Als Uwe Wolff 1977 nach einer ›Extrarunde‹ auf dem Gymnasium und dem zweijährigen Zivildienst das Studium aufnahm, hatte Hans Blumenberg nach Stationen in Hamburg (1958-1960), Gießen (1960-1965) und Bochum (1965-1970) bereits seit sieben Jahren den Lehrstuhl für praktische Philosophie in Münster als Nachfolger Joachim Ritters (1903-1974) inne, zu dem er »seit den sechziger Jahren [ein] sachlich und wissenschaftsorganisatorisch […] stark rivalisierendes Verhältnis« entwickelte. Wolff hatte während seiner Gymnasialzeit schon einige Pädagogen erlebt, die ihn beeindruckten, etwa den Erdkundelehrer Flözotto (»Das war authentischer Unterricht«), den Kunstlehrer Bernd Beckebanze (ein »humorvoller Erzieher. Wir liebten seinen Unterricht«) oder Nikolaus Frings, Deutschlehrer »mit geistiger Autorität«.

Barockeingänge: Das zwischen 1767 und 1787 erbaute Fürstbischöfliche Schloß in Münster, in dessen Nordflügel (rechts) Blumenbergs berühmte Vorlesungen stattfanden

Barockeingänge: Das zwischen 1767 und 1787 erbaute Fürstbischöfliche Schloß in Münster, in dessen Nordflügel (rechts) Blumenbergs berühmte Vorlesungen stattfanden

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

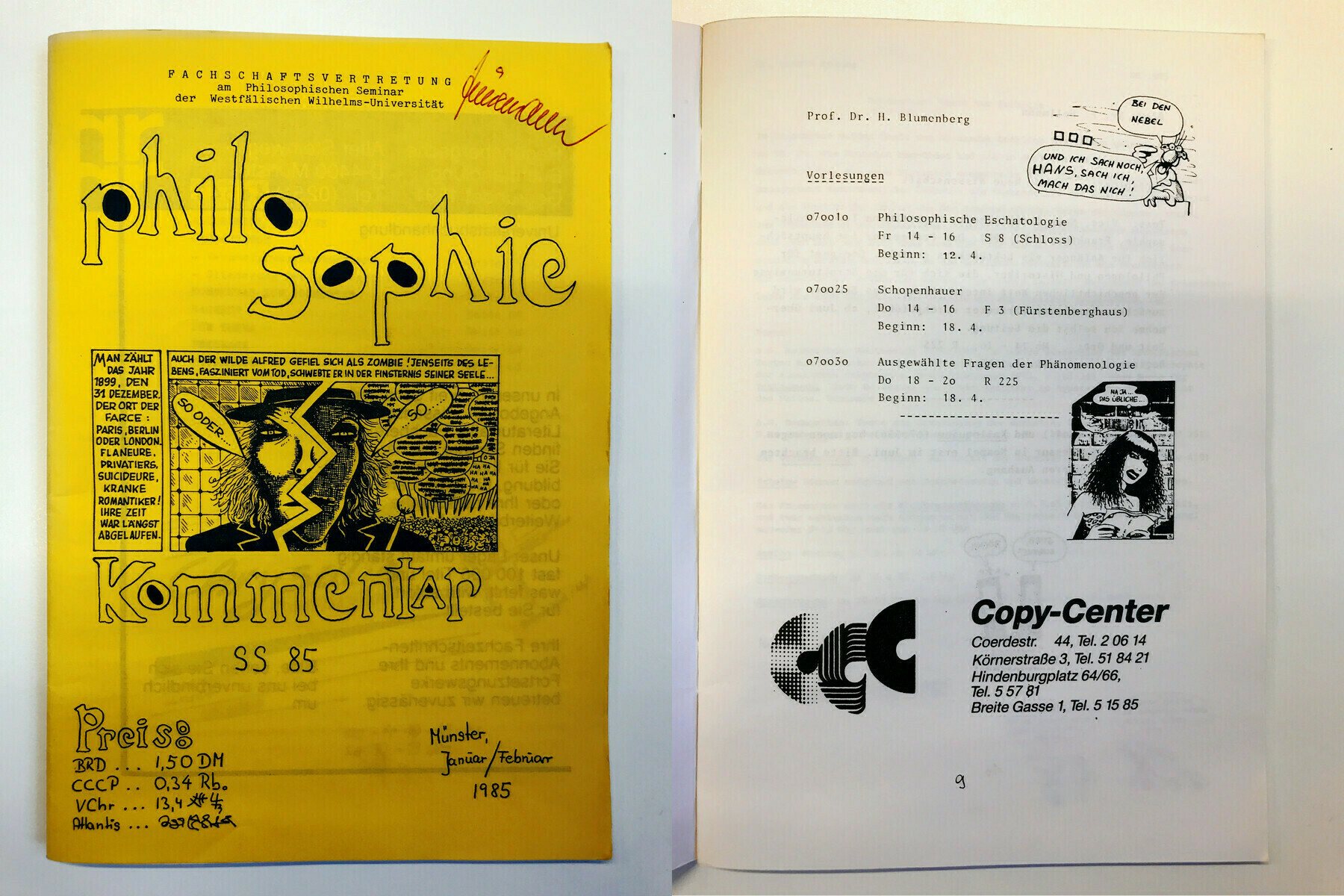

Hans Blumenberg begann im Sommersemester 1970 am Philosophischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, das zu dem Zeitpunkt noch in der Johannisstraße 12-20 untergebracht war. Birgit Recki vermutet – »da mehr Lehrveranstaltungen mit ›N. N.‹ gekennzeichnet sind, als Blumenbergs Deputat umfasste« –, der aus Bochum Kommende könnte die folgenden drei Veranstaltungen während seines ersten Semesters in Münster angeboten haben: die Vorlesung »Einführung in die Phänomenologie«, donnerstags von 15 bis 17 Uhr; das Seminar »Was bleibt von der Geschichtsphilosophie«, donnerstags von 18 bis 20 Uhr sowie das Seminar »Thomas Hobbes, Vom Menschen – Vom Bürger«, freitags von 11 bis 13 Uhr. Ab dem Sommersemester 1978 – nach einem Forschungsfreisemester im Winter 1977/78 und kurz nachdem Wolff ins Studentenleben eingestiegen war – hielt Blumenberg nur noch Vorlesungen. Der 1951 geborene Münsteraner Sprachwissenschaftler und Blumenberg-Schüler Eckard Rolf hat diese Entwicklung 2009 in einem aufschlußreichen ›Insider-Bericht‹ für die FAZ erklärt: »Dass die Universität mit der von ihr gewährten Möglichkeit, Vorlesungen zu halten, für die Entfaltung des Blumenbergschen Œuvres eine konstitutive Rolle gespielt hat, steht außer Frage: Einer fortgeschrittenen, lernbegierigen Zuhörerschaft anhand von Stichworten und Zitaten auf Karteikarten druckreife Überlegungen höchster Originalität vortragen und so noch einmal erproben zu können war ein nicht zu unterschätzender Schritt auf dem Wege zur Veröffentlichung. Seminare, Kolloquien oder Oberseminare hingegen, in denen wirkliche Gesprächspartner Mangelware waren und Assistenten versuchten, Diskussionen vom Zaun zu brechen oder die Rolle des Advocatus Diaboli zu übernehmen, waren eher lästig, vergleichsweise unfruchtbar und mit Verlusten an Lebens-, und dies hieß vor allem: Schaffenszeit verbunden.«

Studieneingänge: Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Philosophischen Seminars der WWU Münster, Sommersemester 1985. Blumenbergs letzte Veranstaltungen, ohne Kommentar

Studieneingänge: Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Philosophischen Seminars der WWU Münster, Sommersemester 1985. Blumenbergs letzte Veranstaltungen, ohne Kommentar

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2020)

Der Theologie-, Germanistik-, Pädagogik- und Philosophie-Student Wolff erkannte in Blumenberg »sofort den Theologen und einen Obersten der Schule« (p. 19), der zwar seinen katholischen »Glauben verloren« hatte, jedoch »nicht die Liebe zur Kirche […], obwohl sie«, wie es Blumenberg selbst in seinem letzten Brief ausdrückte, »mich nicht einmal beerdigen darf (ich zahle die Steuer, die mir einen eigenen Exorzisten ermöglichen würde).« Im Gegensatz zu einem anderen, einhundertfünfzig Jahre älteren Jubilar des Jahres 2020, Friedrich Hölderlin, hat Blumenberg also die »Galeere der Theologie« nie ganz verlassen. Wolff schreibt mit Emphase über seine Faszination der Blumenbergschen Andersartigkeit und vom Erzähltalent des Professors: »Er schöpfte aus dem Vollen.« (p. 21) Dann beschreibt er den Vorlesungsbeginn: »Der Lehrer legte sein Typoskript auf das Pult und wartete, bis absolute Stille eingetreten war. So wurde das Klicken der Aufnahmetaste des Kassettenrekorders von Thomas Sternberg [der seit 2015 Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ist] hörbar. Blumenberg mochte Aufnahmegeräte und duldete auch Mikrophone vor seinem Pult, gaben sie doch seinen Vorlesungen jene Aura aus Messe und Happening, in der sich Weihe und Witz zu höherer Heiterkeit verbanden.« (pp. 22-3) Das Setting ähnelt sehr demjenigen der Vorlesungen, die Michel Foucault zur selben Zeit, von 1971 bis zu seinem Tod 1984, am Collège de France hielt. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Professoren: Während Blumenberg nicht den Wunsch hegte, das Vorgestellte mit dem Plenum zu diskutieren und bereits um »15.43 Uhr, noch inmitten der Entwicklung der Pointe, […] den letzten Satz formulierend, durch die Seitentür« (p. 40) entschwand, bedauerte es Foucault sehr, daß bei Vorlesungsende keinerlei Feedback entstand: »Die Studenten stürzen zu seinem Pult. Nicht um mit ihm zu sprechen, sondern um die Kassettenrekorder abzuschalten. Niemand fragt etwas. In dem Tohuwabohu ist Foucault allein.« In welchem Hörsaal herrscht heute noch eine solche Atmosphäre!

In Anspielung auf Dorit Krusches FAZ-Artikel über einen philosophischen Crash-Kurs im Bildungszentrum für höhere Postbeamte in Bargteheide, wo Blumenberg vor seiner akademischen Karriere am 16. und 19. Juli 1954 im Haus »Malepartus« – die Bezeichnung des Fuchsbaus in der Tierfabel – zum Thema »Richtiges Denken« sprach, bezeichnet Wolff den Münsteraner Hörsaal S 8 im Schloß ebenfalls so: »Offensichtlich brauchte Blumenberg Fluchtwege. Denn er betrat seinen Fuchsbau durch einen verborgenen Seiteneingang wie ein Schauspieler, der plötzlich auf der Bühne erscheint und den niemand kommen sah […].« (p. 34) Daß dieser Vergleich auch eine etymologische Dimension besitzt, belegt eine Fußnote in Ernst Robert Curtius’ wirkmächtiger Studie Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter: »In Byzanz heißt philosophos der ›Gebildete‹, aber auch der Fuchs im Tierepos.« – Ein Fuchs, dieser Blumenberg, der stets ein Auge für und ein Verlangen nach Fluchtröhren besaß, die den vulpischen Hauptröhren weitsichtig und geradezu ausgefuchst beigefügt sind. (Es sei daran erinnert, daß der sechste Teil der Höhlenausgänge mit »Fuchsbauten« überschrieben ist.) Das Indirekte, nur Angedeutete, das Umwegige, das die Distanz vergrößert, aber auch die absichtlichen Leerstellen, zu denen Tobias Mayer »auch das Biographische, das Blumenberg streng vor dem Zugriff der Öffentlichkeit zu schützen pflegte« zählt, charakterisieren sowohl Werk als auch Leben des »passionierte[n] Grenzgänger[s] im Clair-obscur der Kulturwissenschaften«.

Hörsaaleingänge: Einer der beiden Zugänge zu Hörsaal H 158 (S 8) in der ersten Etage des Münsteraner Schlosses

Hörsaaleingänge: Einer der beiden Zugänge zu Hörsaal H 158 (S 8) in der ersten Etage des Münsteraner Schlosses

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

»Ein echter Lehrer«, erklärt Uwe Wolff 2017 in Als ich ein Junge war, »hat einen Blick für die anvertrauten Talente. Manchmal geschieht diese Befreiung in ganz anderer Weise und mit einer anderen Richtung, als sie im Plan des Erziehers lag. Unterricht ist Begegnung. So liegt in aller Pädagogik ein unverfügbares Glück des Gelingens. Wohin es führt, weiß niemand im Voraus zu sagen. Mancher Erzieher wird niemals etwas von der Wirkung seines pädagogischen Tuns erfahren.« Wolff erlebte Blumenberg als eindrücklichen Pädagogen, der Bildung als formatio, als Menschen- und Persönlichkeitsbildung begriff, als einen Lehrer, »von dem ich nichts wollte und deshalb vieles bekam« (p. 17), als einen Philosophen, »der seine Zuhörer nicht nur belehren, sondern unterhalten wollte« (p. 35). Diesen Unterhaltungswert betont auch Birgit Recki, deren 1984 eingereichte Dissertation Aura und Autonomie. Zur Subjektivität der Kunst bei Walter Benjamin und Theodor W. Adorno in Blumenberg einen Zweitgutachter fand: »Nicht selten hätte man den Eindruck haben können, dass sich Blumenberg dabei [der scharfsinnigen Kritik an den vorgestellten Theorien] vor allem der von Shaftesbury empfohlenen Methode des Test of Ridicule bediente; sein Sense of Wit and Humor jedenfalls, sein ausgeprägter Sinn für die tiefere methodische Bedeutung von Scherz, Satire, Humor und Ironie darf als gelungene Verkörperung dessen gelten, was dem schottischen Aufklärer vorgeschwebt haben mag.«

Bibliothekseingänge: Neu-, An- und Umbau des Philosophikums der WWU Münster

Bibliothekseingänge: Neu-, An- und Umbau des Philosophikums der WWU Münster

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

Wolffs direkter Kontakt mit seinem Lehrer fand in den Freitagssprechstunden ab 17 Uhr in Blumenbergs Büro im Philosophikum am Domplatz statt, das erst kürzlich nach vierjähriger Sanierungsarbeit für 17,6 Millionen Euro zum Wintersemester 2017/18 in neuem, sandfarbenem Glanz erstrahlte, von dem sich sicherlich auch Blumenberg gerne hätte blenden lassen wollen, stand er dem Gebäude an sich oder genauer: der Lokalisierung desselben doch skeptisch gegenüber: »Niehues-Pröbsting«, so Helmut Jasny in der Münsterschen Zeitung, »erinnert sich an das Wintersemester 1980/81, als das Philosophische Seminar an den Domplatz zog. Blumenberg hatte den Ortswechsel missbilligt und mit Blick auf den Dom angemerkt: ›Wir müssen Abstand zu denen da halten.‹« Wolff beschreibt die Aussicht: »Vom Fenster des Arbeitszimmers war der gesamte Domkomplex überschaubar: zur Linken die Wohnungen der Domherren, zur Rechten das Priesterseminar Collegium Borromaeum.« (p. 50-1) Und während Blumenberg mit dem Philosophischen Seminar näher an die katholische Kirche rückte – der Dreizehnjährige war bereits am 28. Oktober 1933 mit seinem Vater erstmals in Münster gewesen, und zwar zur Bischofsweihe Clemens August Graf von Galens –, so verringerte sich auch der Abstand zu seinem Schüler Uwe Wolff, denn von der Vorlesung, in der Wolff den Lehrer aus der Distanz staunend erlebt hatte, näherte er sich schriftlich an, um Fragen zu stellen, ganz wie es Blumenberg angeordnet hatte: »Ich stellte Hans Blumenberg meine Fragen und erhielt prompt schriftliche Antworten. Zuerst in Form von Literaturhinweisen, die er auf weiße Karteikarten eigenhändig getippt hatte. Dann kamen Kopien und witzig kommentierte Zeitungsausschnitte, schließlich Kurzmitteilungen, später umfangreiche Briefe. Sie führten weiter.« (p. 42)

Haupteingänge: Das Philosophische Seminar der WWU Münster am Domplatz 23

Haupteingänge: Das Philosophische Seminar der WWU Münster am Domplatz 23

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

Man darf nicht vergessen, daß es sich bei den Wolffschen Erinnerungen auch und zunächst um – Erinnerungen handelt, sprich um subjektive Eindrücke, die vierzig Jahre zurückliegen. So wirft der Autor in bündigen Absätzen stichpunktartig Charakteristika und Anekdotenhaftes seines Lehrers auf die Seiten – von energie- und humorvoll über up-to-date, robust, schriftstellerisch talentiert und gelassen, hin zu geheimniskrämerisch, indirekt mitteilend, provokant, lästernd etc. pp. –, was aufgrund chronologischer und thematischer Sprünge nur Freunden des Fragmentarischen oder des stream of consciousness gefallen dürfte. Hier durchmischt sich auf struktureller Ebene mehr und mehr die mémoire voluntaire mit der mémoire involuntaire, hier werden die persönlichen Erinnerungen mit historischen Sekundärquellen ergänzt, was an den Abschweifungen zu Kurt und Barbara Aland, Ferdinand Fellmann, Karl-Heinz Gerschmann, zu Blumenbergs 1955 unternommener Ägypten-Reise, Auslassungen über Zahnheilkunde oder Hans Carossas Gedichte abzulesen ist – sehr viel Input auf sehr geringem Raum! Dennoch tragen diese Gesprächs- und ›Nebenthemen‹, diese (auto-)biographischen Fitzel, auch zu einem lebendigeren Gesamtbild Hans Blumenbergs bei, der eingebettet wird in ein Figurenkabinett aus Assistenten, Freunden, Lehrern, zu denen Wolff jeweils prägnante biographische Skizzen en passant anfertigt. Sicherlich verfaßte auch Uwe Wolff seine Blumenberg-Hommage mit einer ähnlichen Intention, wie sie der Journalist Hans von Hülsen (1890-1968) in der Vorrede seiner 1947 publizierten Erinnerungen an Gerhart Hauptmann formuliert hat: »Ich habe es [Hauptmanns Leben] ganz schlicht erzählt, genau so, wie es mir an schönen und auch an stürmischen Tagen einst geschenkt wurde, ohne das geringste Streben, den, von dem dieses Büchlein handelt, zu stilisieren, zu idealisieren oder schöner zu machen als er war. […] Er [Hauptmann] war eines der größten Erlebnisse meines Lebens. Jeder Gedanke an ihn ist Dank gegen ihn.«

Zu den besonderen Gedanken an seinen Lehrer zählt Wolffs Schilderung der Sprechstunde: »In diesen späten Freitagnachmittagen war Blumenberg ein unkomplizierter Plauderer, der die Zeit und den armen Tobias vor der Tür vergaß. Wenn ich in den Wintermonaten das Zimmer betrat, war die Dämmerung auf dem Domplatz bereits eingebrochen. Dennoch schaltete Blumenberg das Licht der Stehlampe nicht an. So sprachen wir in die zunehmende Dunkelheit hinein. Bald erklang von den Glocken des Domes das Angelusläuten und begleitete das Gespräch. Je dunkler es wurde, desto lebendiger erzählte er oder ließ sich erzählen.« (p. 51) Im Plauderton verließ man gemeinsam nach und nach das wahrheitsversprechende Licht und tauchte ab in die Finsternis, in der Platz war für freies, ungezwungenes Gerede, frei von Studieninhalten und Prüfungsfragen. Während einer dieser Sprechstunden schenkte Blumenberg seinem Schüler kurz vor Weihnachten die dreibändige Taschenbuchausgabe seiner Genesis der kopernikanischen Welt sowie einen Hermann-Hesse-Bildband, den Wolff am folgenden Tag in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder gegen eine Freud-Bildbiographie eintauschte. »Der Lehrer lachte herzlich, als er später von dem Wechsel erfuhr.« (p. 57)

Literatureingänge: Die am 1. Januar 1892 gegründete Buchhandlung Poertgen-Herder in der Salzstraße 56

Literatureingänge: Die am 1. Januar 1892 gegründete Buchhandlung Poertgen-Herder in der Salzstraße 56

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

Uwe Wolffs persönliche Erinnerungen an den Philosophen, die weniger vom Duktus des 1967 geborenen Autors Andreas Maier und dessen auf elf Bände konzipierte autobiographische Romanserie haben als es noch Wolffs Rückblick auf seine eigene Kindheit und Jugend in Münster hatte, sind in nostalgischem, ruhigem, geradezu religiös prononciertem Ton gehalten. Bei aller Bewunderung und Faszination, die er Blumenberg gegenüber ausdrückt, bleibt er diskret und auf den Geistesmenschen fokussiert, auch wenn Wolff, der, laut Ulrike Posches Beschreibung in der Weihnachtsausgabe 2019 des Magazins Stern, zu einem Pullover »die langen grauen Haare im Nacken gebunden« trägt, an einer Stelle über Blumenbergs »grauen, leicht gewellten Haarkranz« und die »zu jeder Jahreszeit getragenen Polo-Shirts mit den weiten Kragen«, aus denen »das buschige graue Brusthaar« hervorquoll (p. 34), schreibt.

In den diesen persönlichen Erinnerungen folgenden Kapiteln 4 und 5, die sich Blumenbergs Jugend und der Kriegszeit widmen, beginnt Wolff – da hier sein Erinnern nicht greifen kann – aus Quellen zu erzählen, wie er es schon vor gut sechs Jahren in seinem lesenswerten und informativen sechzehnseitigen Aufsatz in der IKaZ mit Fokus auf »Blumenbergs katholische Wurzeln« geleistet hat, einer – in den Worten Jürgen Kaubes – »fabelhaften biographischen Skizze zu den frühen Jahren Blumenbergs«. Der siebenundzwanzigjährige Hans Blumenberg selbst hat seiner Dissertation einen kurzen Lebenslauf beigefügt, der die wesentlichen Stationen aufführt: »Geboren am 13. Juli 1920 zu Lübeck als Sohn des Kaufmanns J. C. Blumenberg, deutscher Staatsangehörigkeit, habe ich nach der Grundschule das Gymnasium des Lübecker Katharineums besucht und dort 1939 das Reifezeugnis erhalten. Sodann studierte ich scholastische und neuthomistische Philosophie, und zwar 1 Semester an der Philosophisch-theologischen Akademie in Paderborn und 2 Semester an der Philosophisch-theologischen Hochschule St. Georgen bei Frankfurt am Main, hier vor allem bei Caspar Nink. Nachdem ich 1941 mein Studium abbrechen musste, setzte ich meine Arbeiten, insbesondere auf dem Gebiete der mittelalterlichen Philosophie, bis 1943 privat fort. Dann nahm ich eine Tätigkeit in der Industrie auf. Nach Kriegsende brachte ich mein philosophisches Studium an der Universität Hamburg, vor allem bei Ludwig Landgrebe, zum Abschluss. Als Nebenfächer wählte ich Griechisch und Deutsche Literatur.«

Uwe Wolff hat nach eigenen Angaben den gesamten Nachlaß Hans Blumenbergs in Marbach gelesen, soweit dieser Biographisches betreffe. Darunter findet sich, wie Julia Amslinger bemerkt, »kein geheimes Diarium«, das deutlicher oder tiefer in Leben, Gedanken oder Gefühle Blumenbergs blicken lassen könnte. Dennoch kann Wolff nun seinerseits aus dem Vollen schöpfen, und er ergänzt die Archivalien durch persönliche Kontakte, etwa zum Lübecker Arzt Ulrich Thoemmes, einem alten Schulfreund Blumenbergs, den Uwe Wolff bereits 1982 in dessen Funktion als Vorsitzender der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft kennengelernt hat, als dem damals sechsundzwanzigjährigen Autor der Thomas-Mann-Förderpreis verliehen wurde. Thoemmes konnte wertvolle Einblicke in die gemeinsame Schulzeit mit Blumenberg liefern. Wolff zeichnet das Bild einer schulischen Erziehung im Zeichen des Glaubens, in der Gebete und Gedichte eine wichtige Stellung einnahmen: die stillen Messen vor Unterrichtsbeginn, die strengen Ordensschwestern der Ursulinen als Lehrerinnen, der Dienst als Meßdiener, die Firmung, schließlich der Wunsch, Katholische Theologie zu studieren, wie viele seiner Vorfahren – dies waren die ersten prägenden Etappen des als »Hans Joseph Konrad Blumenberg um 12.10 Uhr« (p. 59) am 13. Juli 1920 Geborenen.

Doch zunächst wartete die Schulzeit im 1531 gegründeten Lübecker Gymnasium Katharineum auf Hans Blumenberg, eine Bildungseinrichtung, die »schon Thomas Mann die Ehre vorenthalten hat, sie bis zum Abschluß zu besuchen«, wie es in Blumenbergs 1988 publizierter Matthäuspassion heißt. Mann »war, nachdem er insgesamt dreimal sitzengeblieben war, als Untersekundaner von der Schule abgegangen.« Gänzlich konträr zum prominenten ehemaligen Schüler verließ Blumenberg das Katharineum 1939 nicht nur als Klassenprimus, sondern auch als bester Abiturient ganz Schleswig-Holsteins. Durch die Entlassung Georg Rosenthals (1874-1934) am 1. Juli 1933 als Direktor und dessen Suizid acht Monate später »erkannte Hans Blumenberg im Spiegel von Rosenthals Schicksal die eigene Bedrohung« (p. 65), galt er doch im Weltbild der Nationalsozialisten »ab 1935 als ›Mischling ersten Grades‹ bzw. ›Halbjude‹.« In seiner Rezension von Jörg Fligges umfangreicher Studie Lübecker Schulen im »Dritten Reich« findet sich eine prägnante Summa Martin Thoemmes’, des Sohnes von Blumenbergs Schulfreund Ulrich: »Blumenberg fühlte sich von einem Teil seiner Mitschüler noch bis zum goldenen Abitursjubiläum gemobbt, durfte als bester Schüler zwar die Abiturientenrede schreiben, aber nicht vortragen, und wusste nach eigenen Angaben bis zum Schluss nicht, ob der Nazi-Direktor Robert Wolfanger ihm überhaupt das Reifezeugnis überreichen würde.«

Wolff beschreibt mit kühler, klarer Sprache und in prägnanten Sätzen die Veränderungen, die am renommierten Lübecker Gymnasium nach 1933 durchgeführt wurden: »Am Katharineum wehte nun die Fahne der Hitlerjugend.« (p. 66) Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard (1931-1989) hat in seiner Erzählung Die Ursache, dem 1975 erschienenen ersten Teil seiner fünfbändigen Autobiographie, die Substitution repressiver Requisiten wie folgt beschrieben: »Im Innern des Internats hatte ich keine auffallenden Veränderungen feststellen können [nach Kriegsende], aber aus dem sogenannten Tagraum, in welchem wir in Nationalsozialismus erzogen worden waren, war jetzt die Kapelle geworden, anstelle des Vortragspultes […] war jetzt der Altar, und wo das Hitlerbild an der Wand war, hing jetzt ein großes Kreuz […].« Man muß diese Passage wohl rückwärts lesen, um ein Gefühl für Blumenbergs Schulzeit während der NS-Diktatur zu bekommen. Doch bleibt jedes Hineinfühlen in die Situation, jeder Versuch der Vorstellung der damals herrschenden Atmosphäre letztlich abstrakt und ungenügend. »Würde einer seinen Tod zu Protokoll geben«, heißt es unter der Überschrift »Das unerlebbare Letzte« in Blumenbergs Nachlaß-Textsammlung Goethe zum Beispiel, »würden wir es nicht verstehen. Noch weniger, als wir verstehen, wenn einer seinen Schmerz begreiflich machen will. Obwohl wir alle Schmerzen gehabt haben, so doch nicht diesen.« Ulrich Thoemmes’ eindringliche, 1984 veröffentlichte »Kindheitserinnerungen eines Lübecker Arztes« kommentierte Blumenberg einige Jahre später mit den Worten: »Der Erinnerungsraum des Arztes samt Inventar war auch der meinige, das Personal auch das meines Rückblicks, die Daten auch die meiner Schulgeschichte, deren Düsternis die des Freundes noch um einiges übertroffen haben mochte.«

Licht in diese Düsternis brachten Pädagogen von Format und Wirkung. Wolff nennt Hans Peters, einen »Kunsterzieher, bei dem sich Hans Blumenberg wohl fühlte.« (p. 68) Doch vor allen rangierte der Klassenlehrer Wilhelm Krüger, eine Art ›Proto-Blumenberg‹, in dem Uwe Wolff das Vorbildliche eines Pädagogen manifestiert sieht: »Das Beispiel dieses Lehrers zeigt die herausragende Bedeutung, die ein Schulmeister für das geistige Werden eines ihm anvertrauten Menschen haben kann. Es reicht zuweilen tiefer hinab, als alle spätere universitäre Bildung. Wilhelm Krüger hat Blumenberg entscheidend geprägt und den Lehrer in ihm erweckt. Krüger ließ seine Deutschstunden reihum von den Schülern protokollieren. Er forderte Achtsamkeit, Genauigkeit und Formbewusstsein. Krüger verkörperte für Blumenberg das Ideal des ritterlichen Menschen. Er war ein Vorbild an Esprit, ein treuer Freund und Weggefährte. […] Noch mehr aber wurde sein Deutschlehrer prägend für Hans Blumenbergs Stil der indirekten Mitteilung und der Verhüllung. Die Umschreibung, das zart Angedeutete, das Kryptische und Änigmatische waren früh eingeübte Stilformen, derer sich auch Wilhelm Krüger selbst in seinen Briefen von der Front bedienen sollte. Wer zu lesen verstand, dem teilte er die nackte Wahrheit in der Verhüllung mit. So wurde diese Schulzeit mit all ihren Facetten zu einem lebensweltlichen Hintergrund von Blumenbergs Philosophie.« (pp. 72-3)

Wolff präsentiert das Krisen- und Schicksalhafte in Blumenbergs Leben; er veranschaulicht »die zahllosen Bedrängnisse, Demütigungen und Verfolgungen einer Jugend im Nationalsozialismus« subtil, doch kraftvoll, mit schnörkelloser Attitüde. Mit der Schulzeit sollte die Düsternis jedoch längst nicht enden. »Wie sollte einer«, fragt Hans Blumenberg in Die Sorge geht über den Fluß, »vom Letzten und Vorletzten lehren können, wenn er ihm nicht ausgesetzt gewesen war?« Doch dieses Letzte und Vorletzte, dem Blumenberg im Katharineum erstmals begegnet war, sollte sich ihm noch nicht gänzlich in den Weg stellen, denn zunächst ging es recht vielversprechend für den Hochbegabten weiter: »Als einziger Priesteramtskandidat der Diözese Osnabrück immatrikuliert er sich an der Erzbischöflichen Philosophisch-Theologischen Akademie in Paderborn und wechselte anschließend auf die Jesuitenschule St. Georgen.« (pp. 77-8) Wolff bleibt bei seiner Schilderung dieser frühen Studienjahre auffallend still, gerade in Bezug auf Blumenbergs Lehrer in Paderborn und Frankfurt am Main (der Name Caspar Ninks etwa fällt kein einziges Mal); über diese erfährt man mehr in Benjamin Dahlkes und Matthias Laarmanns 2017 in ThGl veröffentlichtem Artikel über den jungen Priesteramtskandidaten aus Lübeck. Stattdessen rückt Wolff Walter Kropp in den Fokus, mit dem sich Blumenberg bei den Jesuiten in Sankt Georgen ein Zimmer teilte, und der erst am 27. November 2019 im Alter von einhundert Jahren in Herne sterben sollte. Beide verband eine lebenslange Freundschaft. Wolff zitiert ausführlich aus Kropps Nachruf auf dessen Freund Hans in der Studentenzeitung St. Georgen: »Der Viel-Wissende, Durchblickende und Weiter-Denkende beeindruckte mich tief« (p. 79), so Kropp dort.

Doch die verschärfte NS-Rassenpolitik sollte Blumenberg schon bald zum Abbruch seines Studiums zwingen, so daß er 1942 nach Lübeck zurückkehrte. Hier wird er nicht nur eine Leseliste, sondern auch seinen ersten Zettelkasten anlegen, zwei Projekte, die er jahrzehntelang mit Akribie fortführen wird. »Blumenbergs theologische Interessen«, erklärt Uwe Wolff, »sind dokumentiert durch ein von ihm angefertigtes Verzeichnis seiner Bibliothek, die im Feuer der Bombardierung Lübecks am 28. März 1942 [dem Todestag Blumenbergs vierundfünfzig Jahre später!] ein Opfer der Flammen wurde. Der Priesteramtskandidat hatte hier über 1500 theologische Titel gesammelt und teilweise von dem Lübecker Buchbinder Paul Vogel aufwändig binden lassen. Das Bibliotheksverzeichnis zeigt das theologische Profil eines jungen Mannes, der sich durch die Großzügigkeit seines Vaters sämtliche Bücherwünsche erfüllen kann. Nach seiner Entlassung aus dem Studium der Theologie findet Blumenberg Schutz durch Heinrich Dräger.« (p. 82) Dieser Otto Heinrich Dräger (1898-1986), Enkel des Drägerwerk-Gründers Johann Heinrich, stellte Hans Blumenberg als Einkäufer ein und rettete ihm so das Leben. Im Marbacher Nachlaß Blumenbergs findet sich ein Arbeitszeugnis, das Dräger Blumenberg im Sommer 1946 ausgestellt hat: »Herr Hans Blumenberg, geb. am 13.7.1920 in Lübeck, trat am 1.5.1943 als Angestellter bei uns ein und wurde auf kaufmännischem Arbeitsgebiet und im technischen Materialeinkauf eingesetzt. Obwohl ihm dieses Gebiet seinem bisherigen Werdegang nach ganz fremd war, arbeitete sich Herr Blumenberg überraschend schnell ein und konnte sehr bald mit wichtigen Arbeiten betraut werden und die Stellung des Leiters einer gesonderten Abteilung bekleiden. Die Geschäfte dieser Abteilung führte Herr Blumenberg unter den schwierigsten Verhältnissen mit großer Sicherheit und Umsicht.«

Wolff bleibt ob dieser dramatischen, lebensbedrohlichen Situation in seinem Erinnerungsbericht merkwürdig distanziert; statt biographischen Hintergrund zu liefern, wie er es 2014 in »›Den Mann, den alle schlagen, diesen schlägst du nicht.‹ Hans Blumenbergs katholische Wurzeln« detailliert und mustergültig getan hat, zeigt er jetzt, wie Blumenberg durch Lyrik die befürchtete Lagerhaft zu überstehen hoffte und schlägt vom Kriegsende aus die Brücke zur Vorlesung über »Lebenszeit und Weltzeit« des späteren Münsteraner Professors im Sommersemester 1982: »Die Enge der Zeit ist nicht nur Wurzel allen Bösen, sondern beschreibt das Selbstverständnis des ›Führers‹, der seine Lebenszeit und die Weltzeit wahnhaft zu synchronisieren versucht und schließlich mit dem eigenen Untergang die Welt in den Abgrund reißen will.« (pp. 85-6) Die Folgen des Kriegstraumas spürte vor allem Blumenbergs eigene Familie. Der Schwäbischen Zeitung verriet Tobias Blumenberg Ende 2019: »›Er [sein Vater] war nach seinen [sic!] Aufenthalt in einem Konzentrationslager für den Rest seines Lebens schlaflos – insgesamt 50 Jahre‹, sagt Blumenberg. 50 Jahre lang habe Hans Blumenberg Tabletten genommen und musste ständig die Dosis steigern. Diese Erfahrung und die Tablettensucht hätten ihn so geprägt, dass es [sic!] sich gegenüber uns Kindern sehr hart verhalten habe. ›Er hat mich geprügelt, gequält und hat keinen Sinn für meine Kindlichkeit aufgebracht‹, sagt er. ›Das hat dazu geführt, dass ich sehr gerne das Elternhaus verlassen habe.‹«

Im vorletzten Kapitel von Der Schreibtisch des Philosophen kehrt Uwe Wolff zur Schreibtischarbeit zurück und verbindet die eigene Angelologie mit derjenigen Blumenbergs: Inwieweit hat sich Blumenberg mit Engeln befaßt? Wie und wo sind ihm Engel begegnet? Hier treffen sich die Forschungsinteressen von Lehrer und Schüler. Im Jahre 2013 wurde Uwe Wolff das Udo-Keller-Stipendium für Gegenwartsforschung: Religion und Moderne zugesprochen, damit er über Vorarbeiten zu Hans Blumenbergs Angelologie und Dämonologie forschen konnte. Wolff schreibt: »Was mich an den Engeln faszinierte, war die Vielfalt der kulturgeschichtlichen Zeugnisse, ihre Allgegenwart in den Religionen, ihre Vernetzung mit biografischen Schlüsselerlebnissen, ihre Bedeutung für die Liturgie, das persönliche Weggeleit und ihr Mittlertum als Zugang zur Gottesfrage. Der Lehrer nahm Anteil an meinem Werden als Lehrer, mahnte aber zur ›Vorsicht im Umgang mit Engeln‹.« (p. 95) Mit diesem recht speziellen Kapitel beabsichtigt Wolff, den Dämonologen und Bibelleser Hans Blumenberg sichtbar zu machen, einerseits durch lange Zitate aus Blumenbergs Ende Dezember 1989 in der FAZ veröffentlichtem Artikel »Sollte der Teufel erlöst werden?«, andererseits durch Blumenbergs Haltung gegenüber der Überarbeitung der Zürcher Bibel: der Emeritus sah »im Dunkel der Überlieferung den Grund für eine Vielfalt von Bedeutsamkeit.« (p. 100)

»Eine Lebensbeschreibung«, läßt James Boswell seinen Dr. Johnson 1772 urteilen, »könne nur geben, wer mit dem Betreffenden gegessen und getrunken und gesellig verkehrt habe.« Wolff ist weder Boswell noch Eckermann; er ist Pädagoge, der den Stellenwert eines guten, prägenden, bildenden Lehrers deutlich machen will. Er schwelgt nicht in Erinnerungen an Hans Blumenberg. Vielmehr weckt er mit seinem bündigen und kundigen Rapport über einen Zeitgenossen, der vor Jahrhunderten gelebt zu haben scheint, Neugier und Interesse nicht nur an der Person und am Leben seines Lehrers, sondern gerade auch an dessen Werk. So ist dieser Erinnerungsbericht auch ein Reisebericht durch Zeiten und Orte, durch Biographien und Bildungsthemen, auf deren Kreuzungen sich Wolff selbst findet, indem er Blumenberg und dessen Umwegen nachspürt. Ganz deutlich wird dieses Gehen in den Schuhen des Lehrers im abschließenden Kapitel, das den apokalyptisch angehauchten Titel »In Nacht und Eis: Leben mit dem Weltuntergang« (p. 108) trägt. Hier kehrt Wolff in die frühe Kindheit Blumenbergs zurück und berichtet über die prägende Lektüre der Fram-Expedition des norwegischen Polarforschers Fridtjof Nansen (1861-1930) des Neunjährigen im Herrenzimmer seiner Tante Marie: »Was der Knabe fröstelnd las, wurde zu einem Lebensthema.« (p. 109) Schon die ersten Sätze mußten den jungen Blumenberg gefesselt und seine Vorstellungskraft stimuliert haben: »Ungesehen und unbetreten, in mächtiger Todesruhe schlummerten die erstarrten Polargegenden unter ihrem unbefleckten Eismantel vom Anbeginn der Zeiten. In sein weißes Gewand gehüllt, streckte der gewaltige Riese seine feuchtkalten Eisglieder aus und brütete über Träumen von Jahrtausenden.« Die Forschungsreise in die Arktis, die Nansen zwischen 1893 und 1896 unternommen hat, faßt Uwe Wolff wie folgt zusammen: »›In Nacht und Eis‹ berichtet von dem unglaublichen Mut und der unbeugsamen Willenskraft eines Forschers, der mit seinem Fleiß widrigsten Lebensumständen trotzte und am Ende dennoch von den dunklen Schatten der Melancholie eingeholt wird. Das hohe Maß an Produktivität war die Kehrseite seiner Traurigkeit.« (p. 111) Wer würde bei dieser Passage nicht auch an das Leben und das Schicksal Hans Blumenbergs denken?

Das abschließende Kapitel der Wolffschen Memoiren ist das Kapitel der abschließenden Reisen, Reisen in die Arktis mit Fridtjof Nansen Ende des 19. Jahrhunderts und Uwe Wolff im Jahre 1995, auf der er auf eine Bibliothek im ewigen Eis der Rudolf-Insel auf Franz-Josef-Land stieß, »leinen- und ledergebundene Bücher, Regale vom Boden bis zur Decke gefüllt. Es mögen zehntausend Bände sein.« Blumenbergs einzige große Reise nach Ägypten 1955 findet eine ebenso kurze Erwähnung wie die Italienreise mit seinem Vater 1930. Es ist aber auch das Kapitel der metaphysischen Reisen, Reisen der Sinnsuche, allen voran Blumenbergs gewaltigste Lebensreise, die Matthäuspassion, »das Logbuch einer Fahrt in die Gottesfinsternis« (p. 118).

Wolffs Blumenberg-Brevier endet mit Erinnerungen an zwei seiner Münsteraner Lehrer: einerseits an »den Philosophen vom Blumengebirge« (p. 125), wie sich Blumenberg selbst gegenüber Wolff einmal humorvoll bezeichnete, und an den nur gut eine Woche nach dem Philosophen verstorbenen Mediävisten Friedrich Ohly (1914-1996) andererseits. An Ohly fand sich in Blumenbergs Schreibtisch noch ein adressierter, leerer Briefumschlag, wie Wolff im Typoskript erwähnt, ein Briefumschlag für einen Brief, den Blumenberg nie geschrieben hat oder nicht mehr schreiben konnte. »Auch dieser Schreiber leidet«, heißt es in Die Verführbarkeit des Philosophen, »wie es sich gehört. Er ist nur noch unentschlossen, woran und worunter. […] Die zähe Arbeit an der Selbststilisierung ist unvollendet und die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, daß er als ein Wallenstein des gedruckten Papiers in die Geschichte der akademischen Provinz eingehen wird. Es wird Zeit, der Sache ihre endgültige Färbung zu geben. Den Statistiken der Lebenserwartung nach ist der Punkt nicht fern, wo ihm die Feder mehr oder weniger sanft aus der Hand genommen wird.«

Apropos Schreibtisch! Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, Uwe Wolff benutzte das titelgebende Möbelstück des »gelehrten Titan von Altenberge bei Münster« als ›MacGuffin‹, ein Objekt oder Ereignis, das der einflußreiche Filmregisseur Alfred Hitchcock (1899-1980) um 1939 populär gemacht hat und über das Blumenberg schrieb: »In dem nur durch seine Identität ausgezeichneten MacGuffin kondensiert sich ein Geheimnis, das für die Spanne der Handlung jeden Aufwand, jede Betriebsamkeit, jede Menge Leben rechtfertigt.« Der Schreibtisch ist das Holz des Anstoßes der Wolffschen Reflexionen, der Motor seiner Zeitreise in die eigene und die Blumenbergsche Vergangenheit, ein bedeutungsloses, mysteriöses Requisit, das der Leserschaft »jede Menge Leben« verspricht. Dieser gekonnte und subtile mobiliare Einsatz geht einher mit der glücklichen Tatsache, daß der Angelologe Wolff den Schreibtisch weniger als Sanctuarium betrachtet – auch wenn die Szenerie mit Bücherwand, Schreibtisch, MacBook, Ikone und Leonard-Cohen-LP, die die Ende August 2019 entstandene Photographie auf Seite 8 wiedergibt, etwas Reliquienhaftes ausstrahlt –, sondern vielmehr als Gebrauchsgegenstand mit spezieller Vorgeschichte und »zahlreiche[n] Ringe[n] von Tee- oder Kaffeepötten«.

Ortseingänge: Altenberge-Süd, Münsterstraße.

Ortseingänge: Altenberge-Süd, Münsterstraße.

Von hier aus sind es noch etwa zwei Kilometer bis zu Blumenbergs ehemaliger Adresse, Grüner Weg 30

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2020)

»Ihre Abwehr«, schreibt der Historiker Reinhart Koselleck (1923-2006) im Sommer 1973 an Blumenberg, »jeder weiterer kolloquialer Tätigkeit in Massenforen hat mich nachdenklich gestimmt. In der Tat springt weniger heraus, als wenn man intensiv am Schreibtisch arbeitet.« Wolffs Schreibtischarbeit an Blumenbergs Schreibtisch ist Erinnerungsarbeit an Blumenbergs Mythos. Sie läßt den ›unsichtbaren Philosophen‹ in der Weise sichtbar werden, in der er Uwe Wolff als Lehrer und Freund begegnet ist. Als Dirigent eines Erinnerungskonzertes und durch teilnehmende Beobachtung veranschaulicht Wolff, daß kein Leben singulär ist, daß es immer und überall Zusammenhänge, Beeinflussungen und Interaktionen gibt. And a rock feels no pain / And an island never cries – niemand ist ein Fels, niemand ist eine Insel.

Im FAZ-Fragebogen beantwortete Hans Blumenberg 1982 die Frage nach seiner »Lieblingsgestalt in der Geschichte« mit: »Sokrates, weil man von ihm wenig genug weiß, um sich alles denken zu können«. Blumenberg, der als Lübecker geboren wurde, dachte, schrieb und als Altenberger starb, gab bekanntlich wenig preis, vielleicht damit man sich alles, zumindest einiges denken konnte. Wolff hat mit seinem lesenswerten und nachdenklich stimmenden Erinnerungsbuch dieses Denkenkönnen reduziert; an der Sokrateshaftigkeit eines der produktivsten Gelehrten des 20. Jahrhunderts ändert dies glücklicherweise nur wenig.

Uwe Wolff

Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg

Claudius Verlag, München, 2020

ISBN 978-3-532-62850-8

€ 16,00

Die PDF-Version dieses Textes, die mit einem umfangreichen Anmerkungsapparat versehen ist, kann hier heruntergeladen werden: Nico Schulte-Ebbert – Erinnerungsarbeit am Mythos [PDF]

Von anderen Möpsen

Inge Jens zitiert in ihrer 2013 bei Rowohlt erschienenen Studie Am Schreibtisch. Thomas Mann und seine Welt Ludwig Marcuse, der in seiner Aufzählung der deutschen und österreichischen Exilanten im französischen Sanary-sur-Mer auch die »Sternheim-Tochter Mops« erwähnt. – Mops? Eine schnelle Internet-Recherche förderte zutage, daß Dorothea Sternheim, die 1905 geborene leibliche Tochter Carl und Thea Sternheims, »von ihrer Mutter schon als Kleinkind ›Mopsa‹ genannt [wurde] (mitunter ›Moiby‹, ›Mops‹ oder ›Mopse‹)«, ein Kosename, den sie auch als Erwachsene beibehielt.

Dies führte mich gedanklich zurück ins mittelfränkische Gunzenhausen, wo ich Ende Mai 2013 in der Buchhandlung am Färberturm, die damals noch Buchhandlung Dr. Schrenk hieß, Ernst Robert Curtius’ epochales Werk Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter gekauft und dort auch zu gut einem Drittel gelesen habe. Im zehnten Kapitel, das mit »Die Ideallandschaft« betitelt ist, zitiert Curtius aus Virgils Eclogae, einem aus zehn Hirtengedichten bestehenden Sammelwerk, das man laut Curtius kennen muß, um Virgil kennen zu können. In V.1 tritt der junge Hirte Mopsus auf: »Cur non, Mopse, boni quoniam convenimus ambo, […]«, heißt es da, was mit »Mopsus, da wir nun beide vereint und beide geschickt sind, […]« übersetzt wird.

Mops, Mopsa, Mopse, Mopsus – eine kuriose, geradezu »mopsmäßig[e]« Reihe!

Inge Jens. Am Schreibtisch. Thomas Mann und seine Welt. Rowohlt, 2013, p. 31.

»Mopsa Sternheim.« Wikipedia. Die freie Enzyklopädie, https://de.wikipedia.org/wiki/Mopsa_Sternheim.

Ernst Robert Curtius. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. 11. Aufl., Francke, 1993, pp. 197-8.

»Schließlich bemerke ich, daß ich mich mopsmäßig auf Weihnachten freue«. Friedrich Nietzsche an Franziska und Elisabeth Nietzsche, Dezember 1862, eKGWB/BVN-1862,339.

Unverhoffte Nicht-Treffen

Als Ergänzung und Konkretisierung seiner Erinnerungen, die Michael Krüger im Film Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph mitgeteilt hatte, kann sein Beitrag in der Winterausgabe 2019 der Zeitschrift für Ideengeschichte gelesen werden. In diesem mit »Unverhoffte Begegnung« betitelten Heft berichtet Krüger humoristisch von den nächtlichen Telefonaten, die er mit Blumenberg geführt hat, sowie von dem Versuch eines Treffens in Münster, dessen Nichtstattfinden über einen Zeitraum von fast vier Tagen schon slapstickhafte Züge trägt:

Wir einigten uns auf Montag gegen vier in einem Café, welches, wollte er

[Blumenberg]mir[Krüger]noch durchgeben. Im Hotel fand ich eine Nachricht von ihm vor, dass es leider nicht ging, also Dienstag zum Mittagessen, was er leider absagen musste wegen einer dringend abzuschließenden Arbeit, aber vielleicht komme er zu meiner Lesung, zu der er natürlich nicht erschien, am Mittwoch hätten wir uns am Abend sehen können, wenn[der Zahnheilkundler Walter]Ritter nicht ein hervorragendes Ossobuco auf dem Herd gehabt hätte, und am Donnerstag bin ich zurück von Münster nach München gefahren, ohne Herrn Blumenberg gesehen zu haben.

(Ähnlich grotesk klingt das Nicht-Treffen von Pablo Picasso mit Herbert und Inge Marcuse an der Côte d’Azur, von dem Michael Krüger in seiner zweiten autobiographischen Vignette berichtet.)

Ich erinnere mich, daß im oben erwähnten Blumenberg-Roadmovie auch eine Photographie Blumenbergs eingeblendet wurde, die den Altenberger in heller Sommerkleidung und in privater Atmosphäre zeigt, zu der Krüger, wenn ich mich recht entsinne, erklärte, daß er für eine Festschrift ein Bild von Blumenberg erbeten habe, allerdings keines, auf dem der Autor am Schreibtisch sitze oder vor einer opulenten Bücherwand stehe. In seinem Text schreibt Krüger, daß es ihm »gelungen war, für ein Sonderheft zu einem seiner [Blumenbergs] runden Geburtstage ein Foto von ihm zu erbetteln«, das »den Philosophen in Freizeitkleidung an einem Würstchengrill zeigt«. Bei dieser Arbeit am Grill würde wohl das Lachen der Thrakerin verstummen.

Schließlich wartet Krüger mit einer weiteren biographischen Anekdote auf, und zwar daß Blumenberg »die weißen Kent[-Zigaretten]« bevorzugt habe und »dass er die Mainzer Akademie wegen des dort herrschenden Rauchverbots nicht mehr besuchen wolle«. Die Tabaksucht als Mittel zum Zeck; gelebte actio per distans! Zufälligerweise begegnet man dem Rauchen auf transformativer, unorthodoxer Art in Krügers dritter und seinen Text abschließender Glosse über Imre Kertész, allerdings in einer kleinen Abschweifung über eine Beobachtung bei Georg Lukács, die ich nicht unerwähnt lassen möchte: »Wenig später habe ich [Krüger] Lukács in seiner Wohnung an der Donau in Budapest besucht, um die Erlaubnis zum Nachdruck eines frühen Artikels zum Film einzuholen, und wurde Zeuge, wie er vor meinen Augen eine kalte Zigarre, die er während des Redens im Mund behielt, mehr oder weniger aufaß, jedenfalls war sie, als ich mich von ihm verabschiedete, weg.«

Michael Krüger. »Blumenberg, Picasso, Kertész.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIII/4, Winter 2019, pp. 19-26.

Wie der Vater

Während der Frankfurter Buchmesse 2019 wurde Tobias Blumenberg, seines Zeichens Zahnarzt im baden-württembergischen Örtchen Weingarten und Sohn Hans Blumenbergs, zu seinem Buch Der Lesebegleiter. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher (Kiepenheuer & Witsch) befragt. Gleich zu Beginn des Gespräches sagte Blumenberg:

Und über das viele Lesen bin ich dann darauf gekommen, daß ich meine Erfahrungen auch weitergeben könnte, und diese Weitergabe steht ganz im Zeichen meines Vaters, denn mein Vater war zwar ein schrecklicher Mann, aber er hatte auch lichte Momente und in diesen lichten Momenten hat er mir bei nächtlichen Spaziergängen gesagt, was ich lesen sollte und was ich davon haben könnte an Profit, wie ein Zahnarzt es gerne möchte.

Was mag hinter dieser verstörenden Aussage stecken, daß Hans Blumenberg ein ›schrecklicher Mann mit lichten Momenten‹ gewesen sei? – Die Person des privaten, des Intim- und Familienlebens ist oftmals eine gänzlich andere als diejenige des öffentlichen Lebens, die Person, die man bloß als Schöpfer von Kunst-, Literatur- oder Musikwerken kennt. Es ist gewiß nicht einfach, Sprößling einer solchen gespaltenen Persönlichkeit zu sein; August von Goethe, die Mann-Kinder oder Sean Lennon kennen das Gewicht des berühmten Namens und den Träger, der sich dahinter versteckt.

»Diwan – Das Büchermagazin. Gesprächsrunde mit Nora Bossong, György Dalos, Tobias Blumenberg und Reinhard Kleist.« hessenschau.de, 18. Okt. 2019, 31:29-32:00, www.hessenschau.de/kultur/ge…

Verfehlungen freier Geister

In Peter Neumanns salopp verfaßtem Panorama Jena 1800 springt mir die folgende Passage ins Auge, die als Ergänzung zu meinen hier, hier, hier, hier und hier bereits angeführten Verfehlungen mit einer ausführlicheren biographischen Untersuchung in Betracht gezogen werden sollte:

Voriges Jahr, auf der Herbstmesse 1797 in Leipzig, haben sie

[Fichte und Schelling]sich zum ersten Mal getroffen, nachdem verschiedene Anläufe sowohl in Schellings Studienstadt Tübingen, wo Fichte einmal das Evangelische Stift besucht hatte, als auch zuletzt in Jena, zu Pfingsten, gescheitert waren. Stets hatten sie einander verpasst.

Wie bei so vielen interessant klingenden und mit beinahe relotiushaftem Dekor versehenen Anekdoten dieses Buches hätte man sich genaue Quellenangaben gewünscht.

Peter Neumann. Jena 1800. Die Republik der freien Geister. 3. Aufl., Siedler, 2018, p. 57.

Arthur zu Arthur, Staub zu Staub

Ein ungewöhnlich oberflächlicher, am heutigen Montag in der New York Times erschienener Artikel über die Beziehung Arthur Rimbauds zu dessen Heimatstadt, dem heutigen Charleville-Mézières, kann immerhin mit einer schlüpfrig-makaberen Anekdote aufwarten:

Bernard Colin, der Friedhofsverwalter des heute etwa 47.000 Einwohner zählenden Hauptortes des französischen Départements Ardennes, berichtet, daß er hin und wieder Paare an Rimbauds Grab erwische, »die an diesem Ort übermäßig freundlich wurden (getting overly friendly), vorteilhaft beschattet von dichtem, grünem Laub einiger Nadelbäume.« »Ihre Nachkommen«, fügt Colin hinzu, »werden alle Arthur heißen.«

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die sterblichen Überreste des Dichters, der am 10. November 1891 im Alter von 37 Jahren in einer Klinik in Marseille dem Knochenkrebs erlag, auf Wunsch seiner Mutter, seiner Lebensspenderin, zurück in die von ihm verhaßte Geburtsstadt überführt wurden in der Hoffnung auf ein bißchen ewige Ruhe.

Norimitsu Onishi. »His Life Was a Feast; His Grave Is a Magnet.« The New York Times, Sept. 16, 2019, Sec. A, p. 4. New York edition.

Eifersüchtiges Ausweichen

Im Februar 1819 schrieb Adele Schopenhauer ihrem Bruder Arthur einen langen Brief, in dem sie ihm das folgende Versäumnis vorhielt: »In Venedig hast Du Byron nicht gesehen. Das ist mir höchst fatal und unerklärlich; denn wenig Dichter haben mich so angesprochen, wenigere haben mir den Wunsch sie zu sehen gegeben.« Wie kam es zu diesem Nicht-Treffen? Was steckte hinter dieser Verfehlung des berühmten Engländers mit dem noch nicht berühmten Deutschen?

Am 23. September 1818 brach der 30jährige Arthur Schopenhauer – sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung hatte er nach vierjähriger Arbeit gerade abgeschlossen – aus Dresden zu seiner ersten Italienreise auf. Goethe hatte ihm am 9. August in einem Brief aus Karlsbad geschrieben: »Möge die italiänische Reise glücklich seyn! An Vergnügen und Nutzen wird es nicht fehlen. Vielleicht machen Sie von einliegender Carte Gebrauch.« So befand sich in Schopenhauers Reisegepäck auch jene Goethesche Karte, bei der es sich um ein Empfehlungsschreiben an Lord Byron handelte, von dem Goethe wußte, daß dieser sich seit geraumer Zeit im ›Land, wo die Zitronen blühn‹ aufhielt.

Der 28jährige George Gordon Lord Byron war am 10. November 1816 in Venedig angekommen. Er wird insgesamt sechs Jahre im selbstgewählten italienischen Exil bleiben, wo er seinen Don Juan verfassen wird. Als ein solcher erschien er Percy Bysshe Shelley, der Byron im Herbst 1818 in Venedig – zu einer Zeit also, in der sich auch Schopenhauer dort aufhielt – einen Besuch abstattete, um nach dem Tod seiner Tochter Clara ein wenig Ablenkung zu finden. Benita Eisler schreibt in ihrer wunderbaren und detailreichen Byron-Biographie:

Während Byron seine nächtlichen Streifzüge durch Venedig schilderte, stieg in diesem

[Shelley]abwechselnd Neid, Bewunderung und Abscheu auf.[...]Der puritanische und provinzielle Shelley war ernstlich schockiert (was zweifelsohne in Byrons Absicht lag) über all die Hinweise auf Byrons Verderbtheit.

Die Annahme liegt nahe, daß es diese lasterhaften Charaktereigenschaften waren, die Promiskuität, die Homosexualität, die ein Treffen Schopenhauers mit ebenjenem skandalumwitterten englischen Dichter durchkreuzt haben könnten. Doch ein anderer Grund wiegt mehr.