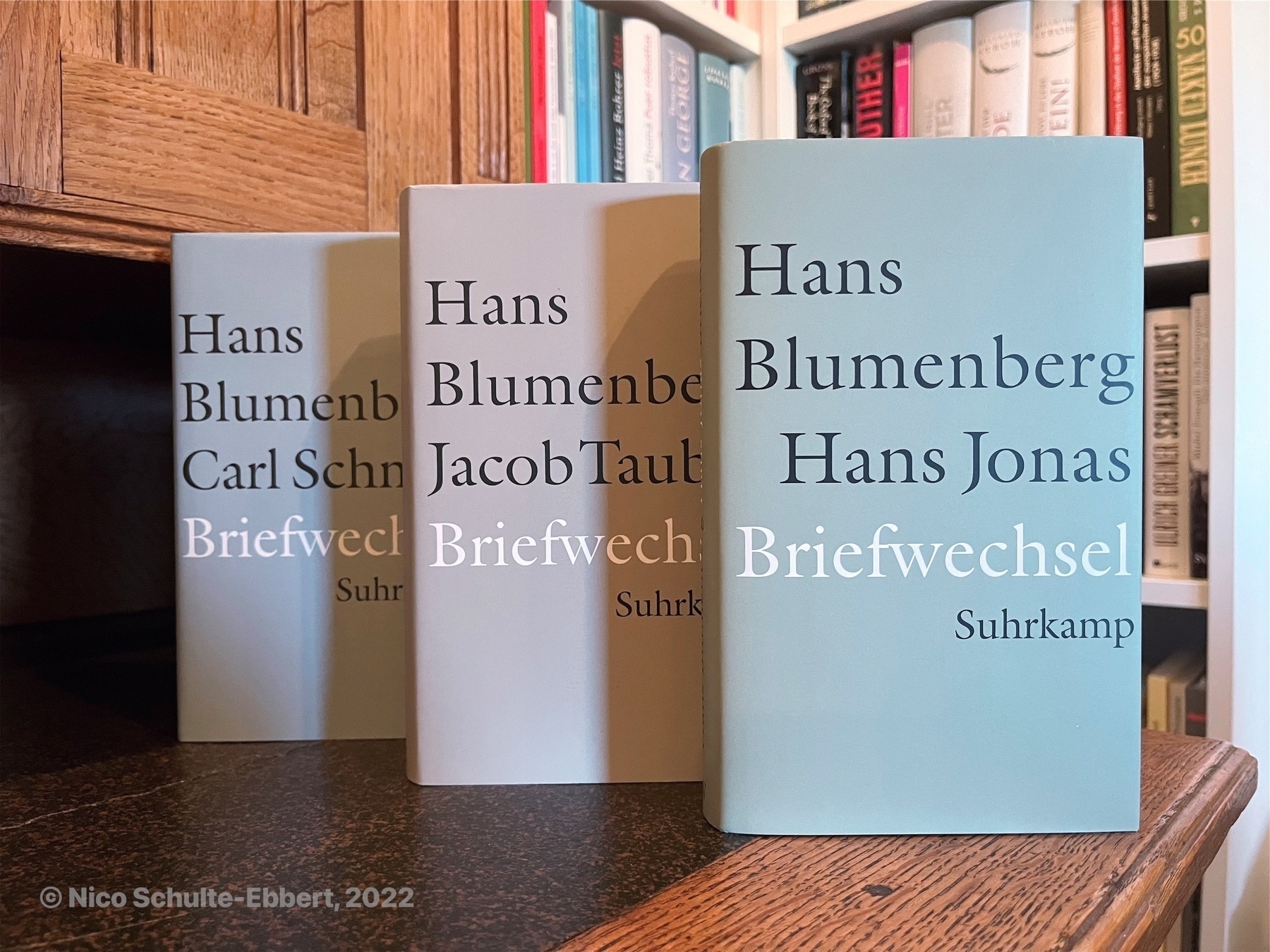

Briefwechsel

Transatlantischer Stromkreis

Der Briefwechsel zwischen Hans Blumenberg und Hans Jonas zeigt die Interferenzen zweier großer Gelehrter von 1954 bis 1978

Im Physik-Unterricht hat man gelernt, dass ein elektrischer Stromkreis, der aus Spannungsquelle und Leiter besteht, mit einem Flüssigkeitskreislauf vergleichbar ist, der sich aus einer Zirkulationspumpe und einem geschlossenen Leitungssystem zusammensetzt. Die Analogie erleichtert das Verständnis; sie macht das Unsichtbare sichtbar. Hans Blumenberg (1920–1996) bediente sich dieser Metapher in einem Brief vom 12. November 1955 an Hans Jonas (1903–1993), den von ihm bewunderten, siebzehn Jahre älteren Philosophen und Gnosis-Forscher, der seine deutsche Heimat 1933 kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen hatte: Blumenberg wünschte sich, Jonas nach über zwanzig Jahren im britischen, palästinensisch-israelischen und kanadischen, später dann im amerikanischen Exil »in den Stromkreis des deutschen Geisteslebens wieder eingeschaltet und in ihm wirksam zu sehen«. Weiterlesen auf literaturkritik.de

Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Einsame Einzelne

Ich stoße in einem Brief Carl Schmitts an Gretha Jünger auf eine Passage, die schauderhaft berückend tönt:

Es ist merkwürdig, wie in derselben Zeit, in der die menschlichen Nachrichten- und Kommunikationsmittel ihre fabelhafteste Steigerung erreicht zu haben scheinen, der einzelne denkende Mensch mit ungeheurer Wucht auf sich selbst zurückgeschleudert wird, auf seine einzelne, einsame Einzigkeit und den Kontakt mit anderen ebenso einsamen Einzelnen.

Wüßte man nicht, daß diese Zeilen vor beinahe achtzig Jahren verfaßt worden sind, könnte man meinen, es handelte sich um eine aktuelle Zeitdiagnostik, auch und gerade im Hinblick auf die Pandemie.

Briefwechsel Gretha Jünger/Carl Schmitt (1934-1953). Herausgegeben von Ingeborg Villinger und Alexander Jaser. Akademie, 2007, p. 67. Brief v. 21. Oktober 1942.

Romandosis

Der Begriff »Bibliotherapie« wurde vor 100 Jahren geprägt und läßt an die Kafkasche Axt erinnern, die das gefrorene Meer in uns aufspaltet. Allerdings darf man – auch aus bibliotherapeutischer Sicht – nicht vergessen, daß Bücher auch den gegenteiligen Effekt haben sollten: die aufgewühlte See zu beruhigen, uns in Eisberge zu verwandeln.

James McWilliams. »Books Should Send Us Into Therapy: On The Paradox of Bibliotherapy.« The Millions, Nov. 2, 2016, http://www.themillions.com/2016/11/books-should-send-us-into-therapy-on-the-paradox-of-bibliotherapy.html.

Franz Kafka. »An Oskar Pollak, 27. Januar 1904.« Briefe 1902-1924, Fischer Taschenbuch, 1975, pp. 27-8. Gesammelte Werke in acht Bänden, herausgegeben von Max Brod.

Krank

»Ein langwieriger Grippenzustand mit unerschöpflichem Schnupfen.«

Friedrich Nietzsche aus Gersau an Carl von Gersdorff in Rom, 2. März 1873.

Schwarze Briefe und diamantene Himmel

In der Zeit lese ich ein paar dort vorabgedruckte Briefe Martin Heideggers an seinen Bruder Fritz. »Sensationell neu ist daran«, so heißt es im einführenden Text, »die ungeschminkte Selbstauskunft über die politische Gesinnung.« In der Tat positioniert sich Heidegger in seinen Briefen als leidenschaftlicher Hitler-Bewunderer und Antisemit. Da kommt die Mitteilung der Schwedischen Akademie in Stockholm, die mich während der Lektüre erreicht, wie gerufen: Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an den (jüdischen) Musiker Bob Dylan.

Alexander Cammann und Adam Soboczynski. »Der Fall Heidegger.« Die Zeit, 13. Okt. 2016, p. 45.

Gras zu Heu

Beim Durchblättern des Blumenberg-Taubes-Briefwechsels stoße ich auf eine von mir während der Lektüre vor über drei Jahren gekennzeichnete Passage in Brief 47, den Hans Blumenberg am 28. Juni 1977 von Münster nach Berlin an Jacob Taubes sandte: »Übrigens und zum Schluß«, heißt es da, »die Formel, dass Jacob Taubes das Gras auf den Schreibtischen wachsen höre, ist von mir schon 1963 in Gießen geprägt worden. Tröstlich dabei ist, dass viel von dem derart gewachsenen Gras inzwischen zu Heu geworden ist.« Fast möchte man behaupten, damals sei das Gras grüner und das Heu goldener gewesen.

Hans Blumenberg / Jacob Taubes. Briefwechsel 1961-1981 und weitere Materialien. Herausgegeben von Herbert Kopp-Oberstebrink und Martin Treml unter Mitarbeit von Anja Schipke und Stephan Steiner. Mit einem Nachwort von Herbert Kopp-Oberstebrink, Suhrkamp, 2013, p. 184.

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben. Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Jahresgabe

Die diesjährige Jahresgabe der Internationalen Thomas Bernhard Gesellschaft zeigt ein Tetraptychon: Vier Briefe aus der etwa 40 Dokumente umfassenden Korrespondenz zwischen Thomas Bernhard und Gerhard Fritsch (1924-1969, Selbstmord). Es handelt sich um eine Postkarte aus Lovran an Fritsch vom 30. März 1956, um einen Brief an Fritsch vom 13. Dezember 1967, um einen Brief an Bernhard vom 13. Februar 1968 sowie um eine kurze Nachricht an Bernhard vom 20. März 1968. (Das Foto wurde aufgrund Urheberrechten unscharf markiert.)

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

»Ich habe diesen Mann geliebt«. Das längste Drama Thomas Bernhards

Am Abend des 18. Juli 2012 lasen in der »Akademie Franz Hitze Haus« in Münster die Freiburger Theaterurgesteine Gerd Heinz und Helmut Grieser aus dem 2009 erschienenen Briefwechsel zwischen Thomas Bernhard und seinem Verleger Siegfried Unseld.

Mit verteilten Rollen (Grieser als Bernhard, Heinz als Unseld) konnten sie das Publikum auf Anhieb fesseln und es einerseits von Bernhards teils unverschämten Forderungen, andererseits von Unselds schier unmenschlicher Geduld überzeugen. Gerd Heinz schilderte die Zusammenkünfte von Autor und Verleger in den fast drei Jahrzehnten ihrer Zusammenarbeit als ein sich wiederholendes dreiaktiges Stück: 1. Akt: Verlegerbeschimpfung, 2. Akt: Klärung des Finanziellen (Ratifizierung von Verträgen, Umgang mit Darlehen, Gewährung von Vorschüssen), 3. Akt: Gemeinsames Essen und Trinken.

Seit Februar 2011, dem 80. Geburtstag Thomas Bernhards, sind Heinz und Grieser mit ihrer szenischen Lesung auf Tour. Trotz des riesigen Konvoluts von mehr als 500 Briefen, die zwischen dem Autor und seinem Verleger in den Jahren 1961 bis 1988 kursierten, überzeugte die Auswahl der vorgelesenen Briefe und ließ – gerade auch durch kommentierende Einschübe der Vortragenden – einen roten Pfaden auch für den mit Thomas Bernhard nicht vertrauten Hörer erkennen.

Die Veranstaltung neigte sich nach über anderthalb Stunden ihrem Ende entgegen, als Gerd Heinz vom sogenannten »Heldenplatz«-Skandal berichtete, bei dem er 1988 in Wien live vor Ort war (und sogar die Parallelinszenierung leitete): Am Abend der Uraufführung stand ein großes Polizeiaufgebot zwischen Burgtheater, Theaterbesuchern und Demonstranten, die riesige Misthaufen angekarrt hatten, zwischen denen das Premierenpublikum in feinster Abendgarderobe herumhüpfen mußte. Das Publikum im Münsteraner Franz Hitze Haus reagierte einmal mehr mit herzhaftem Lachen.

»Selbst das Genie wird noch einmal größenwahnsinnig, wenn es ums Geld geht.« So heißt es in Thomas Bernhards »Die Macht der Gewohnheit«. Dieser Größenwahnsinn wurde in all seinen Facetten an diesem Abend greifbar.

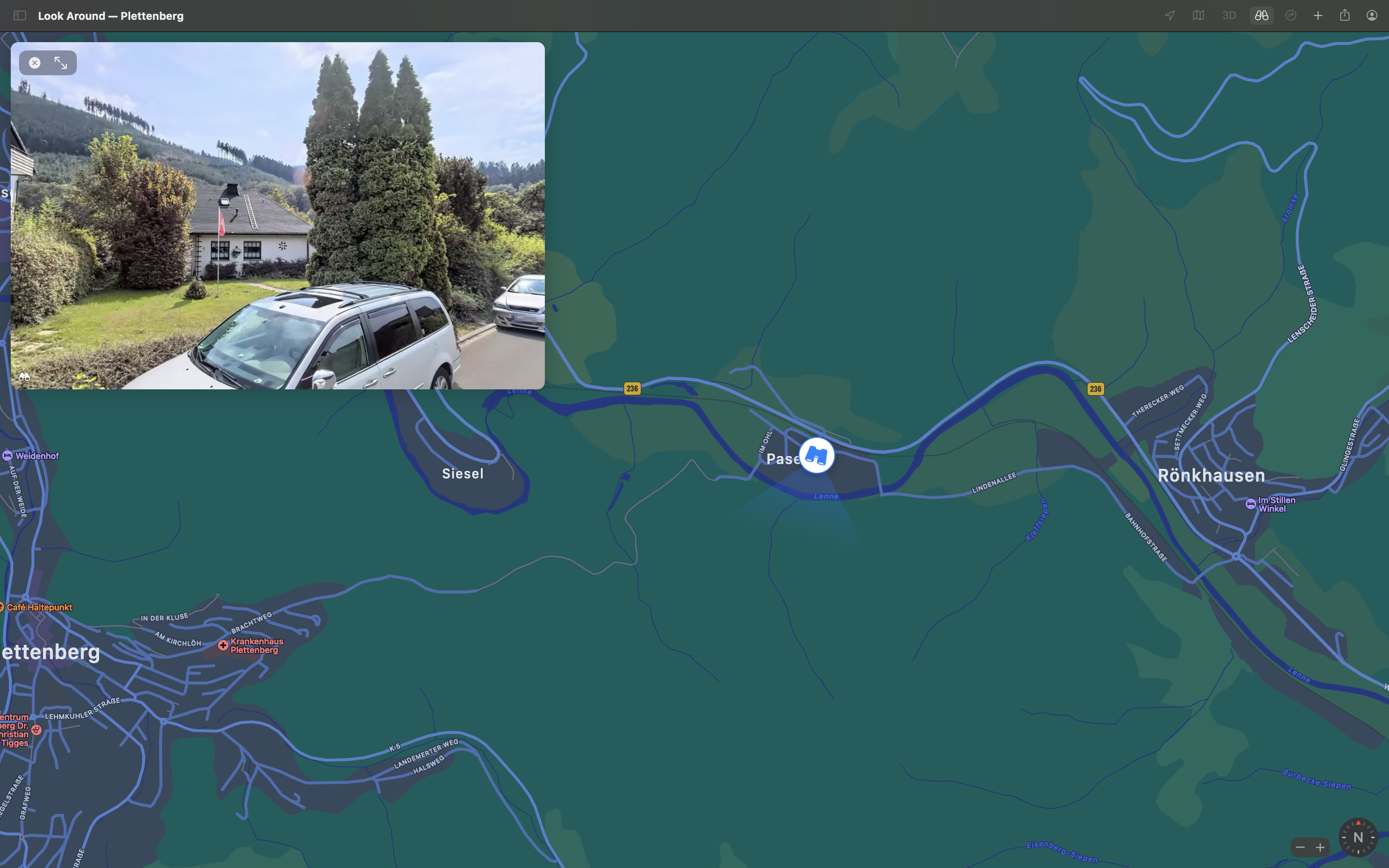

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli  Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023) »Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,