Carl Schmitt

Einsame Einzelne

Ich stoße in einem Brief Carl Schmitts an Gretha Jünger auf eine Passage, die schauderhaft berückend tönt:

Es ist merkwürdig, wie in derselben Zeit, in der die menschlichen Nachrichten- und Kommunikationsmittel ihre fabelhafteste Steigerung erreicht zu haben scheinen, der einzelne denkende Mensch mit ungeheurer Wucht auf sich selbst zurückgeschleudert wird, auf seine einzelne, einsame Einzigkeit und den Kontakt mit anderen ebenso einsamen Einzelnen.

Wüßte man nicht, daß diese Zeilen vor beinahe achtzig Jahren verfaßt worden sind, könnte man meinen, es handelte sich um eine aktuelle Zeitdiagnostik, auch und gerade im Hinblick auf die Pandemie.

Briefwechsel Gretha Jünger/Carl Schmitt (1934-1953). Herausgegeben von Ingeborg Villinger und Alexander Jaser. Akademie, 2007, p. 67. Brief v. 21. Oktober 1942.

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

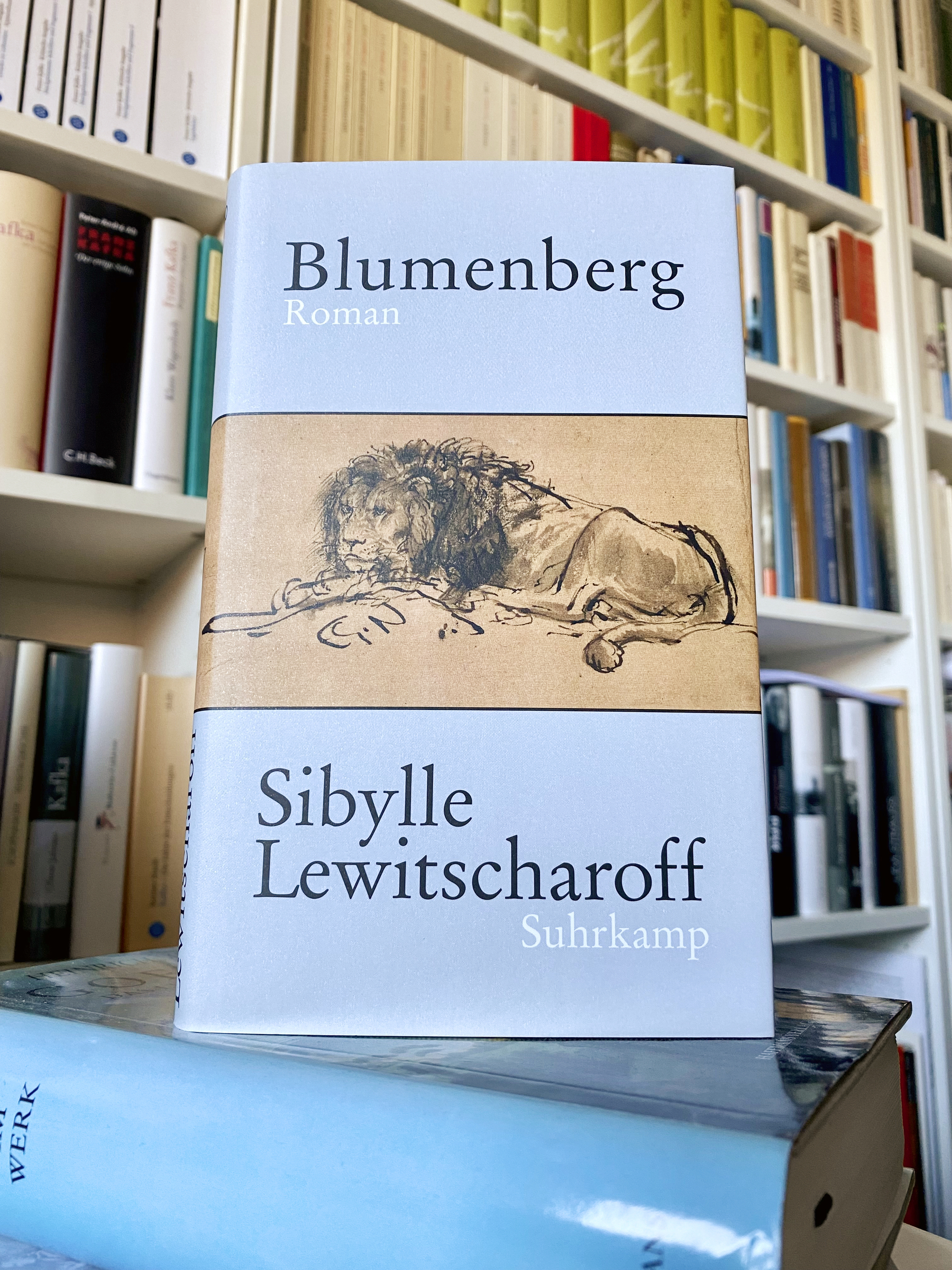

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

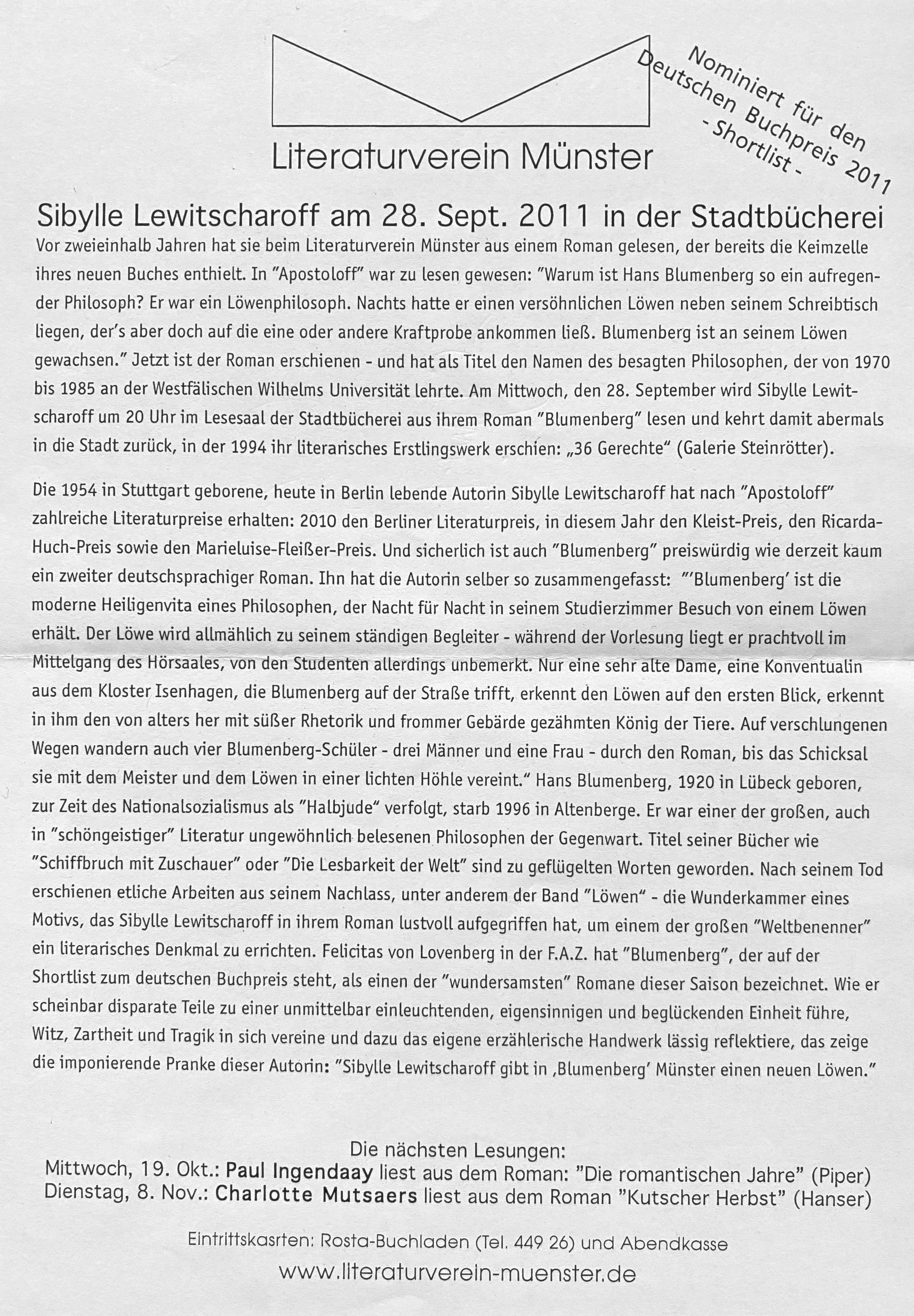

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

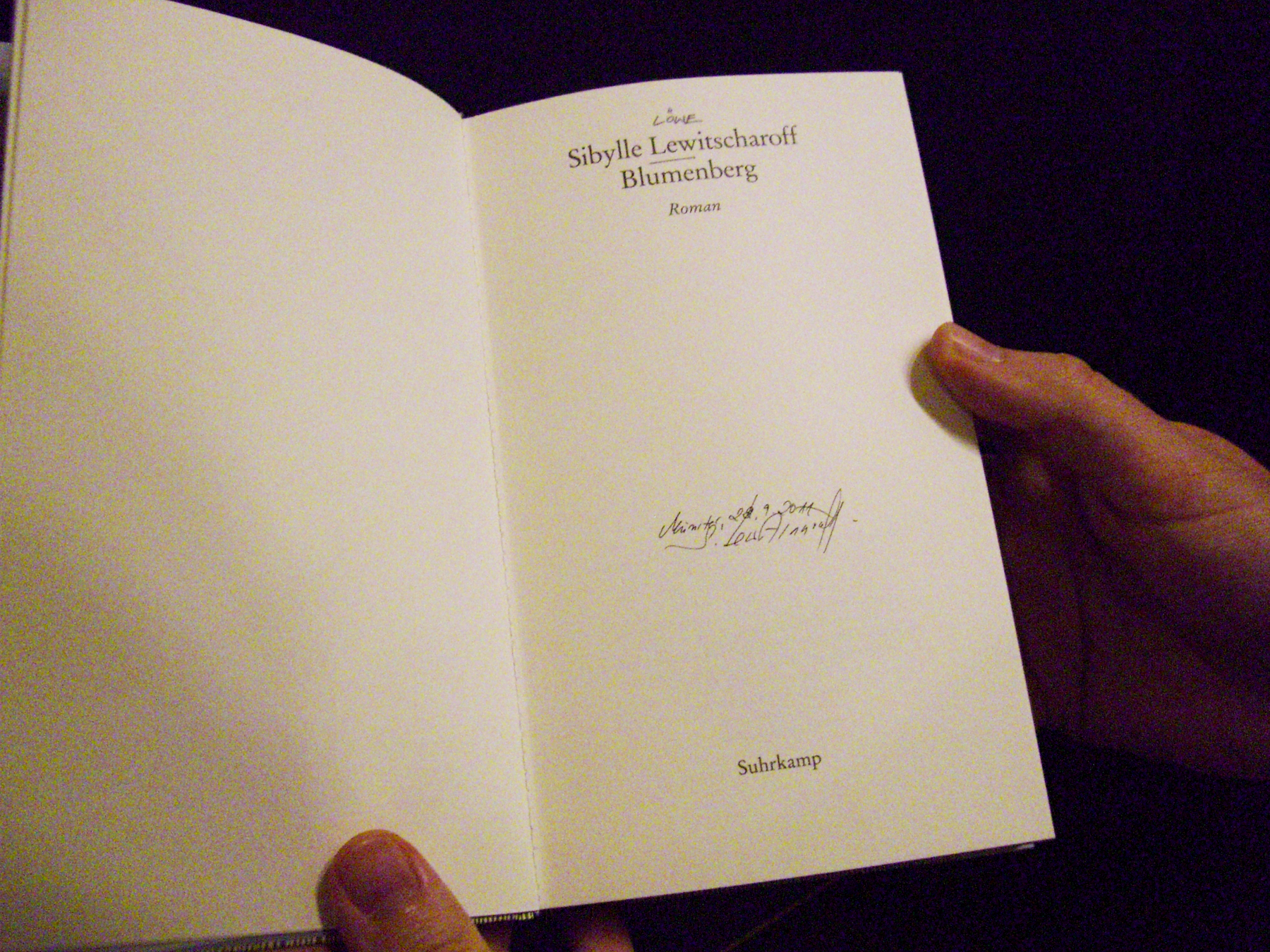

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn. …aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Von temporalen und Identitätsumwidmungen

Am 7. August 2021 um 19:46 Uhr fügte FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube alias »Grammaticus« einen Kommentar unter einen intellektuell anspruchsvollen und ansprechenden Beitrag seines Kölner Feuilletonkorrespondenten Patrick Bahners an, der sich mit einer Widmung Carl Schmitts an Ernst Jünger auseinandersetzt. Kaubes Kommentar, der sich nicht auf den Inhalt des Textes bezieht, ist mit »Apropos Fehler« betitelt und lautet:

»Noch im gleichen Jahr ließ Schmitt drei weitere Bücher folgen.« Was ist ein »gleiches Jahr«? Jahre sind irgendwie alle gleich. Nein, es muss heißen: »im selben Jahr«.

Dieser Fehler wurde im Text nicht korrigiert. Stattdessen findet sich am Ende der ausgreifenden Bahnersschen Überlegungen folgende Redaktionsanmerkung:

Eine frühere Fassung des Artikels ist versehentlich mit einem falschen Bild veröffentlicht worden. Der Bildunterschrift zufolge wäre auf dem Bild »Carl Schmitt, Staatsrechtswissenschaftler, im Jahr 2008« zu sehen gewesen, dabei zeigte es den Historiker Edgar Feuchtwanger, der 2008 ein Buch über den Briefwechsel seines Vaters Ludwig Feuchtwanger mit Carl Schmitt herausgebracht hatte. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Fazit: Schmitt, der im Jahre 2008 bereits seit 23 Jahren tot war, ist nicht Feuchtwanger, konnte es auch nicht sein; und ein gleiches Jahr kann nur dasselbe sein. Welch schöne Widmungsoptionen!

Patrick Bahners. »Wer a) sagt, darf auch b) sagen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/eine-widmung-carl-schmitts-wer-a-sagt-darf-auch-b-sagen-17470147.html?printPagedArticle=true#pageIndex_5.

Alex und Amina

Rüdiger Zill zitiert in seiner großen Blumenberg-Biographie aus einem Brief vom 20. August 1948, den der damals achtundzwanzigjährige ›absolute Leser‹ an seinen Doktorvater Ludwig Landgrebe richtete, dessen Assistent in Kiel er werden sollte: Blumenberg schreibt, er sei »voll ausgenutzt, da ich nun neben der philosophischen Arbeit auch noch Kurzgeschichten, Glossen und ähnliches zu produzieren habe, wobei mir unser Hund seinen Namen als Pseudonym herleihen mußte.« Da es sich bei diesem Hund um einen Collie handelte, der auf den Namen Axel hörte, publizierte Blumenberg seine Artikel unter dem Nom de Plume Axel Colly.

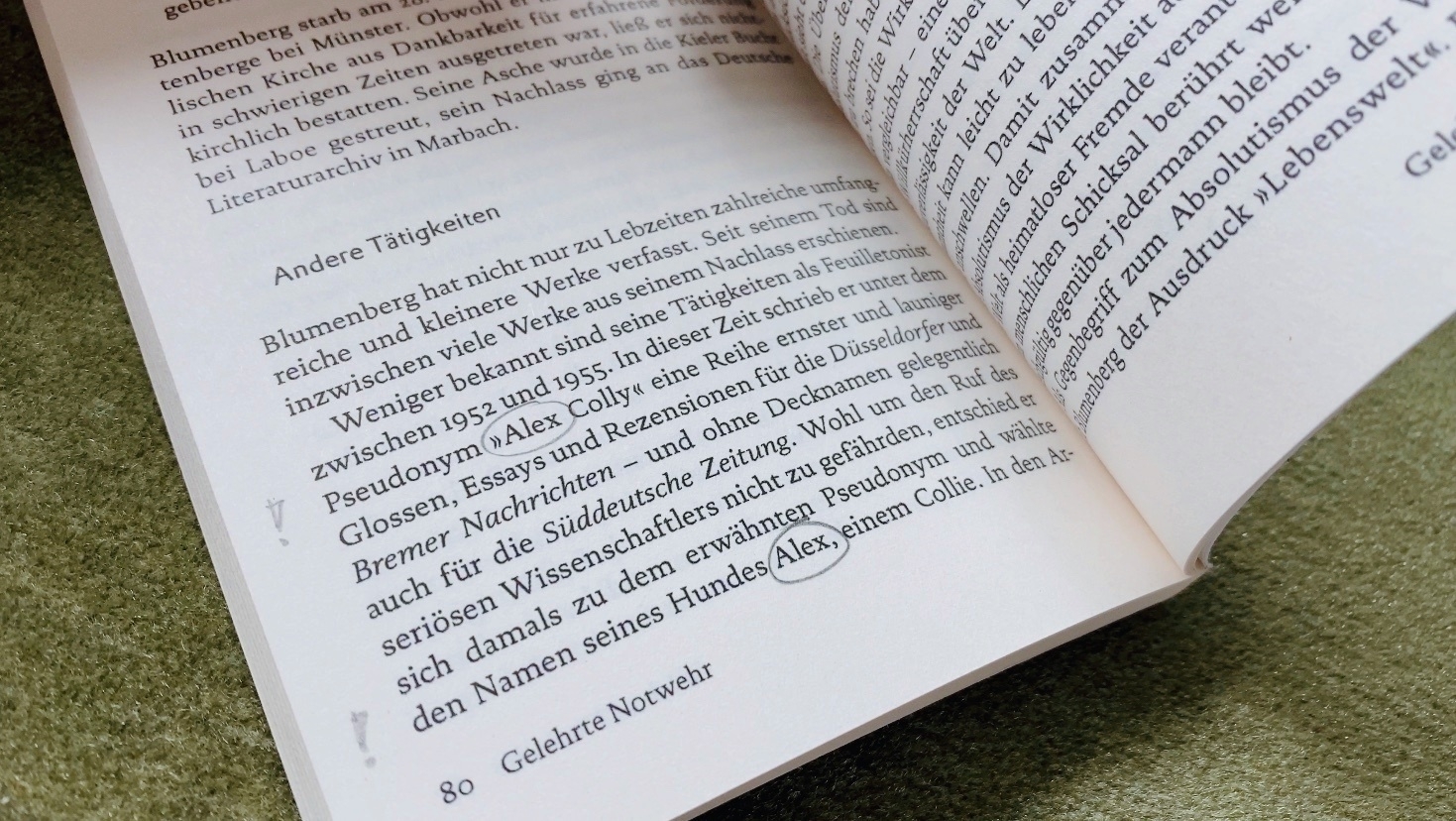

Franz Josef Wetz, der noch zu Lebzeiten Blumenbergs eine Einführung in das umfangreiche Werk des Metaphorologen vorgelegt hat, die inzwischen in der fünften Auflage erschienen ist, scheint mit dem kyonischen Pseudonym, das sich der frisch Promovierte Ende der vierziger Jahre gegeben hatte, auf Kriegsfuß zu stehen: So findet sich in Wetz’ Essay »Gelehrte Notwehr« zu Blumenbergs im März 2020 in Reclams Reihe »Was bedeutet das alles?« erschienenem Aufsatz Nachahmung der Natur die folgende Passage: »Weniger bekannt sind seine [Blumenbergs] Tätigkeiten als Feuilletonist zwischen 1952 und 1955. In dieser Zeit schrieb er unter dem Pseudonym ›Alex [sic!] Colly‹ eine Reihe ernster und launiger Glossen, Essays und Rezensionen für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten – und ohne Decknamen gelegentlich auch für die Süddeutsche Zeitung. Wohl um den Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zu dem erwähnten Pseudonym und wählte den Namen seines Hundes Alex [sic!], einem Collie.«

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Das zweimalige Auftreten des falschen Namens »Alex« auf engstem Raum läßt einen Flüchtigkeitsfehler im Sinne eines Buchstabendrehers unwahrscheinlich erscheinen. Leider hat der an der PH Schwäbisch Gmünd lehrende Franz Josef Wetz diesen Fehler in einem kurzen Portrait zum hundertsten Geburtstag Hans Blumenbergs reproduziert. So findet sich in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Information Philosophie eine nahezu identische Textstelle – inklusive falschem Hund: »Allerdings verfasste er [Blumenberg] auch eine Menge leicht verständlicher Texte. Schon in der Zeit zwischen 1952 und 1955 schrieb er kurioserweise unter dem Pseudonym Alex [sic!] Colly eine Reihe ernster und launiger Glossen und Essais für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten. Wohl um seinen Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zum Pseudonym und wählte witzigerweise hierfür den Namen seines Hundes Alex [sic!], der ein Collie war.« Offensichtlich hat Alex bei Wetz Methode!

Ein ähnlicher, potentieller Buchstabendreher in einem Namen taucht in der aktuellen Herbstausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte auf. Der Berliner Historiker Jost Philipp Klenner spricht zu Beginn seiner lesenswerten ikonographischen Betrachtung maritimer Energien gleich zweimal von Carl Schmitts Tochter »Amina« [sic!]. Daß Schmitt seine erstmals 1942 erschienene Erzählung Land und Meer seiner damals elfjährigen Tochter Anima gewidmet hat, belegen die kursiven Majuskeln eindrucksvoll.

Carl Schmitts Widmung

Carl Schmitts Widmung

Reinhard Mehring erklärt: »Anima ist die lateinische Psyche in der polysemantischen Bedeutung von luftigem Atem, Seele, Geist. In der Psychoanalyse C. G. Jungs, die Schmitt durch Lilly von Schnitzler kannte, bezeichnet sie einen komplementären weiblichen Aspekt des Animus. Anima war eine gute Seele des Vaters.« Die von Klenner verwendete anagrammatische Form »Amina« hingegen war der Name der Mutter des Propheten Mohammed, die Frau, ›der man Vertrauen schenkt‹. An Schmitts Tochter, die im Alter von 51 Jahren der Leukämie erlag, erinnert ein Gedenkstein auf dem Grab ihres Vaters in Eiringhausen, das ich im Herbst 2012 besucht habe. Dort steht – ebenfalls in Majuskeln – geschrieben: »IN MEMORIAM / ANIMA / SCHMITT OTERO / PATRI ANTEVERTENS«.

In Saul A. Kripkes ›Kausaler Theorie der Eigennamen‹ heißt es: »Sagen wir, es wird jemand geboren, ein Baby; seine Eltern rufen es mit einem bestimmten Namen. Sie reden mit ihren Freunden über es. Andere Leute kommen mit ihm zusammen. Durch verschiedene Arten von Rede wird der Name von Glied zu Glied verbreitet wie durch eine Kette.« Diese Kommunikationskette wurde durch »Alex« und »Amina« zerstört, und nicht nur das: Während Franz Josef Wetz nicht auf den Hund kommt, raubt Jost Philipp Klenner Schmitts Tochter die Seele!

Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020, p. 157.

Franz Josef Wetz. »Gelehrte Notwehr. Blumenberg – der unermüdliche Kopfarbeiter.« Essay in Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, von Hans Blumenberg. Reclam, 2020, pp. 75-95, hier p. 80.

Franz Josef Wetz. »Arbeit am Mythos: Hans Blumenberg zu seinem 100. Geburtstag.« Information Philosophie, Heft 2/2020, pp. 34-41, hier p. 40.

Jost Philipp Klenner. »Maritime Energien. Eine ikonographische Betrachtung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 67-84, hier pp. 67-8.

Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.

Reinhard Mehring. »Eine Tochter ist das ganz andere.« Die junge Anima Schmitt (1931-1983). Herausgegeben im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V. von Gerd Giesler und Ernst Hüsmert, 2012, pp. 3, 19. Carl Schmitt Opuscula. Plettenberger Miniaturen, 5.

Saul A. Kripke. Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf. Suhrkamp, 1981, p. 107.

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben. Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf Google+]

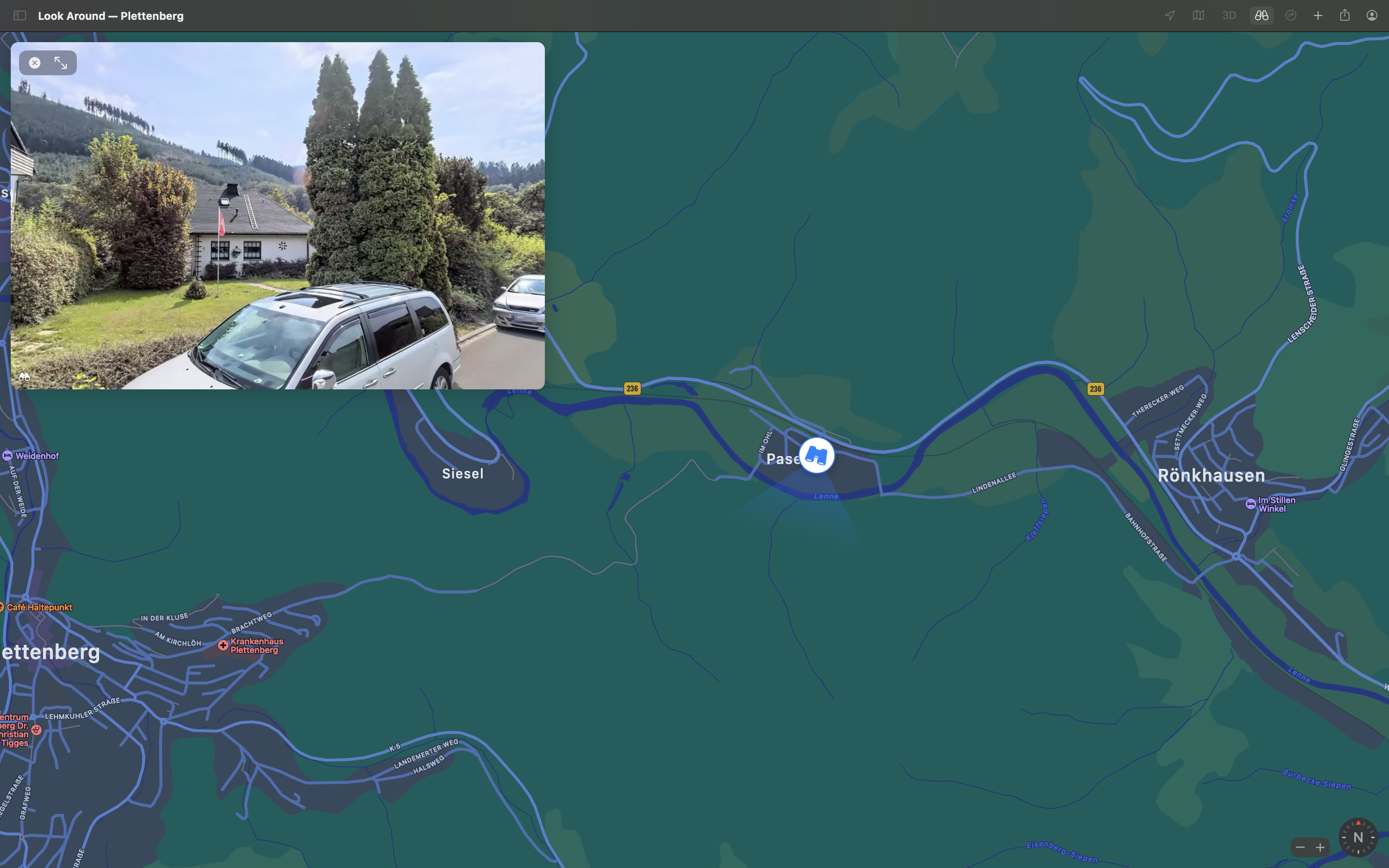

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli  Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023) »Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,