Fehler

Im Westen was Neues

Assoziationsräume kontinentaler Dimensionen taten sich auf, als ich kürzlich über einen unscheinbaren Druckfehler stolperte. Im Habermas-Themenheft der Zeitschrift für Ideengeschichte findet sich der folgende Satz:

Die Strauss’sche Pointe erinnert an ein Bonmot des Habermas-Schülers Claus Offe zur Zeit des Mauerfalls, nachdem es für den Western nun darauf ankäme – nicht nur besser, sondern gut zu sein.

Gemeint ist hier natürlich nicht das Kino-Genre des Westerns, sondern der Westen, sprich die politische Welt der NATO-Staaten et al., die dem Ostblock entgegenstanden. Daß sich nun dieser Tippfehler ausgerechnet in einem Text befindet, der sich mit einem Brief des in Chicago (und damit auf der nordamerikanischen Bühne des Westerns) lehrenden Leo Strauss an Jürgen Habermas vom 27. April 1964 beschäftigt, ist ebenso verblüffend wie der Name des Autors dieses Kurzbeitrags: Der 1957 geborene, an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler Harald Bluhm öffnet unbeabsichtigt einen weiteren Assoziationskanal ins Land des Westerns durch die Ähnlichkeit seines Namens mit dem des 2019 verstorbenen amerikanischen Literaturwissenschaftlers Harold Bloom.

So werden Gedankenräume durch einen zusätzlichen Buchstaben besiedelt und erobert, was den politischen Westen in einen mythischen verwandelt.

Harald Bluhm. »Ein politischer Denkzettel aus Chicago. Leo Strauss liest die Leviten.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/3, Herbst 2021, pp. 28-30, hier p. 30.

Von temporalen und Identitätsumwidmungen

Am 7. August 2021 um 19:46 Uhr fügte FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube alias »Grammaticus« einen Kommentar unter einen intellektuell anspruchsvollen und ansprechenden Beitrag seines Kölner Feuilletonkorrespondenten Patrick Bahners an, der sich mit einer Widmung Carl Schmitts an Ernst Jünger auseinandersetzt. Kaubes Kommentar, der sich nicht auf den Inhalt des Textes bezieht, ist mit »Apropos Fehler« betitelt und lautet:

»Noch im gleichen Jahr ließ Schmitt drei weitere Bücher folgen.« Was ist ein »gleiches Jahr«? Jahre sind irgendwie alle gleich. Nein, es muss heißen: »im selben Jahr«.

Dieser Fehler wurde im Text nicht korrigiert. Stattdessen findet sich am Ende der ausgreifenden Bahnersschen Überlegungen folgende Redaktionsanmerkung:

Eine frühere Fassung des Artikels ist versehentlich mit einem falschen Bild veröffentlicht worden. Der Bildunterschrift zufolge wäre auf dem Bild »Carl Schmitt, Staatsrechtswissenschaftler, im Jahr 2008« zu sehen gewesen, dabei zeigte es den Historiker Edgar Feuchtwanger, der 2008 ein Buch über den Briefwechsel seines Vaters Ludwig Feuchtwanger mit Carl Schmitt herausgebracht hatte. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Fazit: Schmitt, der im Jahre 2008 bereits seit 23 Jahren tot war, ist nicht Feuchtwanger, konnte es auch nicht sein; und ein gleiches Jahr kann nur dasselbe sein. Welch schöne Widmungsoptionen!

Patrick Bahners. »Wer a) sagt, darf auch b) sagen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/eine-widmung-carl-schmitts-wer-a-sagt-darf-auch-b-sagen-17470147.html?printPagedArticle=true#pageIndex_5.

Der absolute Lektor

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Titelblatt der Blumenberg-Biographie, Suhrkamp, 2020

Der »Exorzist des Druckfehlerteufels« (Hans Blumenberg, 26. Februar 1996) stand für das Titelblatt nicht (mehr) zur Verfügung.

Hans Blumenberg und Uwe Wolff. »›Und das ist mir von der Liebe zur Kirche geblieben.‹ Hans Blumenbergs letzter Brief. Mit einem Nachwort von Uwe Wolf.« Internationale katholische Zeitschrift »Communio«, 43. Jahrgang, Heft 3, 2014, pp. 173-81, hier p. 177.

Alex und Amina

Rüdiger Zill zitiert in seiner großen Blumenberg-Biographie aus einem Brief vom 20. August 1948, den der damals achtundzwanzigjährige ›absolute Leser‹ an seinen Doktorvater Ludwig Landgrebe richtete, dessen Assistent in Kiel er werden sollte: Blumenberg schreibt, er sei »voll ausgenutzt, da ich nun neben der philosophischen Arbeit auch noch Kurzgeschichten, Glossen und ähnliches zu produzieren habe, wobei mir unser Hund seinen Namen als Pseudonym herleihen mußte.« Da es sich bei diesem Hund um einen Collie handelte, der auf den Namen Axel hörte, publizierte Blumenberg seine Artikel unter dem Nom de Plume Axel Colly.

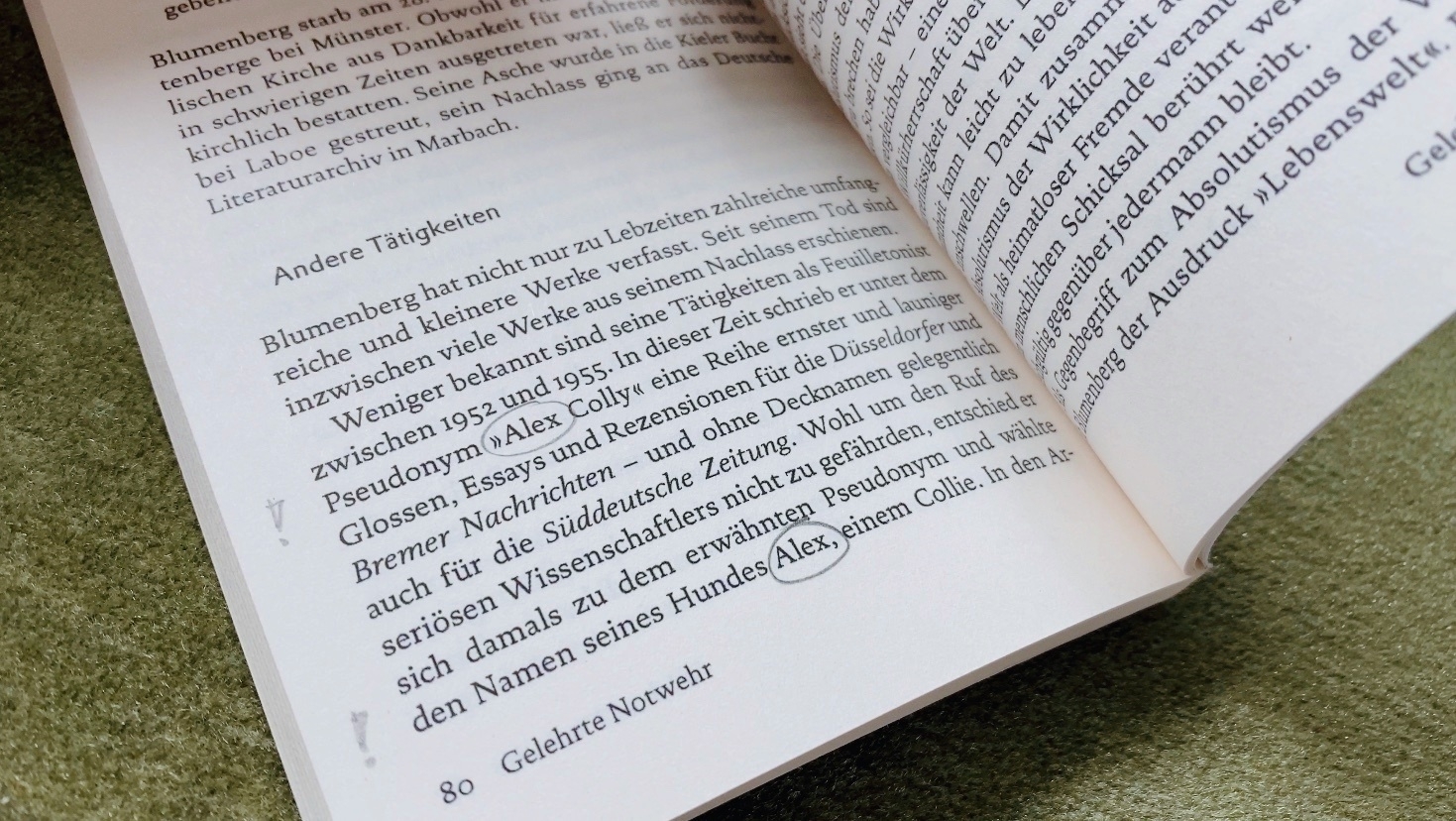

Franz Josef Wetz, der noch zu Lebzeiten Blumenbergs eine Einführung in das umfangreiche Werk des Metaphorologen vorgelegt hat, die inzwischen in der fünften Auflage erschienen ist, scheint mit dem kyonischen Pseudonym, das sich der frisch Promovierte Ende der vierziger Jahre gegeben hatte, auf Kriegsfuß zu stehen: So findet sich in Wetz’ Essay »Gelehrte Notwehr« zu Blumenbergs im März 2020 in Reclams Reihe »Was bedeutet das alles?« erschienenem Aufsatz Nachahmung der Natur die folgende Passage: »Weniger bekannt sind seine [Blumenbergs] Tätigkeiten als Feuilletonist zwischen 1952 und 1955. In dieser Zeit schrieb er unter dem Pseudonym ›Alex [sic!] Colly‹ eine Reihe ernster und launiger Glossen, Essays und Rezensionen für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten – und ohne Decknamen gelegentlich auch für die Süddeutsche Zeitung. Wohl um den Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zu dem erwähnten Pseudonym und wählte den Namen seines Hundes Alex [sic!], einem Collie.«

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Das zweimalige Auftreten des falschen Namens »Alex« auf engstem Raum läßt einen Flüchtigkeitsfehler im Sinne eines Buchstabendrehers unwahrscheinlich erscheinen. Leider hat der an der PH Schwäbisch Gmünd lehrende Franz Josef Wetz diesen Fehler in einem kurzen Portrait zum hundertsten Geburtstag Hans Blumenbergs reproduziert. So findet sich in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Information Philosophie eine nahezu identische Textstelle – inklusive falschem Hund: »Allerdings verfasste er [Blumenberg] auch eine Menge leicht verständlicher Texte. Schon in der Zeit zwischen 1952 und 1955 schrieb er kurioserweise unter dem Pseudonym Alex [sic!] Colly eine Reihe ernster und launiger Glossen und Essais für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten. Wohl um seinen Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zum Pseudonym und wählte witzigerweise hierfür den Namen seines Hundes Alex [sic!], der ein Collie war.« Offensichtlich hat Alex bei Wetz Methode!

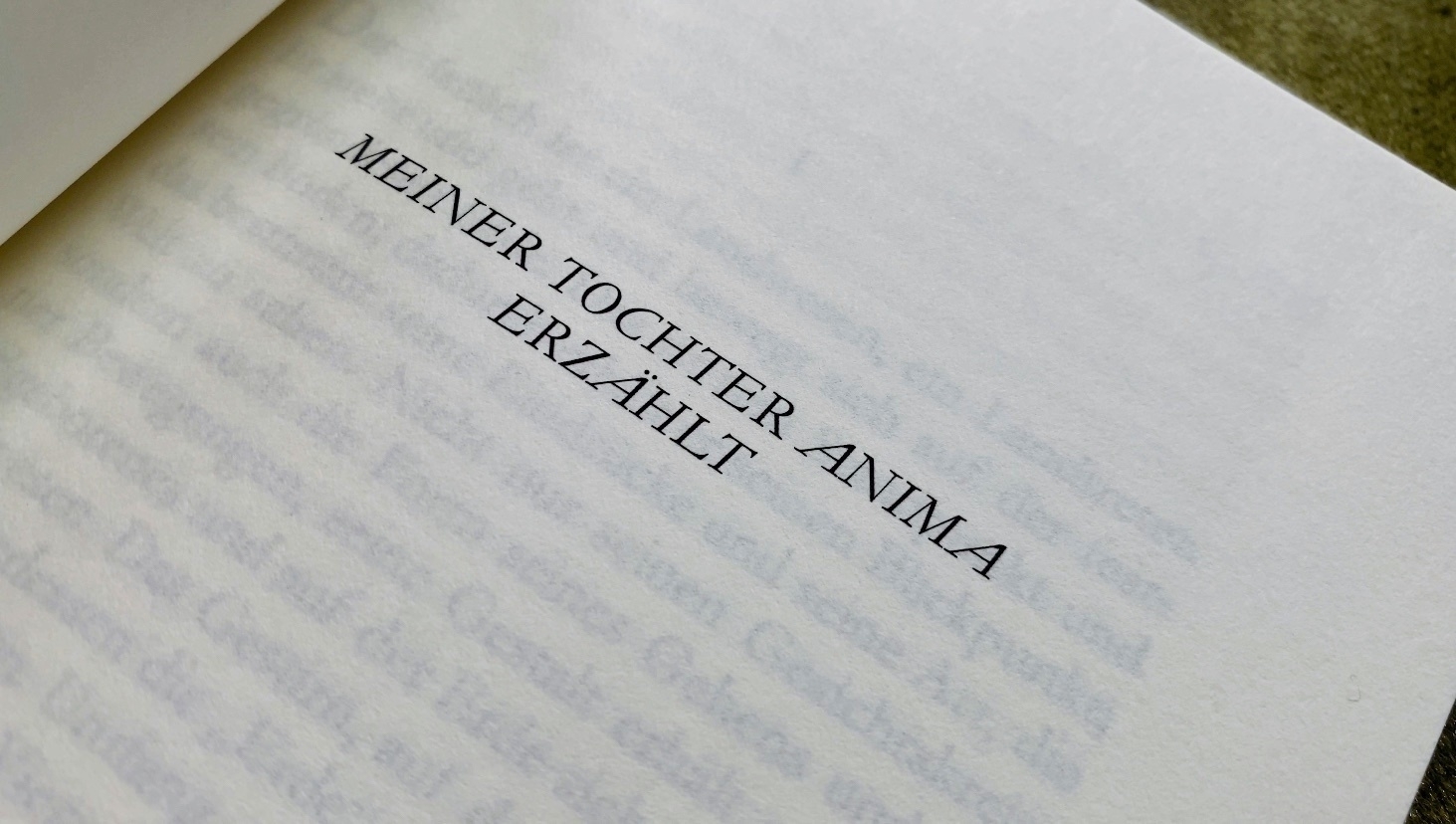

Ein ähnlicher, potentieller Buchstabendreher in einem Namen taucht in der aktuellen Herbstausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte auf. Der Berliner Historiker Jost Philipp Klenner spricht zu Beginn seiner lesenswerten ikonographischen Betrachtung maritimer Energien gleich zweimal von Carl Schmitts Tochter »Amina« [sic!]. Daß Schmitt seine erstmals 1942 erschienene Erzählung Land und Meer seiner damals elfjährigen Tochter Anima gewidmet hat, belegen die kursiven Majuskeln eindrucksvoll.

Carl Schmitts Widmung

Carl Schmitts Widmung

Reinhard Mehring erklärt: »Anima ist die lateinische Psyche in der polysemantischen Bedeutung von luftigem Atem, Seele, Geist. In der Psychoanalyse C. G. Jungs, die Schmitt durch Lilly von Schnitzler kannte, bezeichnet sie einen komplementären weiblichen Aspekt des Animus. Anima war eine gute Seele des Vaters.« Die von Klenner verwendete anagrammatische Form »Amina« hingegen war der Name der Mutter des Propheten Mohammed, die Frau, ›der man Vertrauen schenkt‹. An Schmitts Tochter, die im Alter von 51 Jahren der Leukämie erlag, erinnert ein Gedenkstein auf dem Grab ihres Vaters in Eiringhausen, das ich im Herbst 2012 besucht habe. Dort steht – ebenfalls in Majuskeln – geschrieben: »IN MEMORIAM / ANIMA / SCHMITT OTERO / PATRI ANTEVERTENS«.

In Saul A. Kripkes ›Kausaler Theorie der Eigennamen‹ heißt es: »Sagen wir, es wird jemand geboren, ein Baby; seine Eltern rufen es mit einem bestimmten Namen. Sie reden mit ihren Freunden über es. Andere Leute kommen mit ihm zusammen. Durch verschiedene Arten von Rede wird der Name von Glied zu Glied verbreitet wie durch eine Kette.« Diese Kommunikationskette wurde durch »Alex« und »Amina« zerstört, und nicht nur das: Während Franz Josef Wetz nicht auf den Hund kommt, raubt Jost Philipp Klenner Schmitts Tochter die Seele!

Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020, p. 157.

Franz Josef Wetz. »Gelehrte Notwehr. Blumenberg – der unermüdliche Kopfarbeiter.« Essay in Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, von Hans Blumenberg. Reclam, 2020, pp. 75-95, hier p. 80.

Franz Josef Wetz. »Arbeit am Mythos: Hans Blumenberg zu seinem 100. Geburtstag.« Information Philosophie, Heft 2/2020, pp. 34-41, hier p. 40.

Jost Philipp Klenner. »Maritime Energien. Eine ikonographische Betrachtung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 67-84, hier pp. 67-8.

Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.

Reinhard Mehring. »Eine Tochter ist das ganz andere.« Die junge Anima Schmitt (1931-1983). Herausgegeben im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V. von Gerd Giesler und Ernst Hüsmert, 2012, pp. 3, 19. Carl Schmitt Opuscula. Plettenberger Miniaturen, 5.

Saul A. Kripke. Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf. Suhrkamp, 1981, p. 107.

Lektoratsbrevier

Erst kürzlich erwarb ich die von Suhrkamps Cheflektor Raimund Fellinger 2018 zusammengestellten Polyloquien Peter Sloterdijks, ein bündiges Best-of von Texten des »merkwürdige[n] Bastard[s]« aus Karlsruhe. Das Besondere an diesem Brevier ist weder die Themenvielfalt noch die Neologismendichte; atemberaubend ist das Versagen des Lektorats!

Vor allem die unter dem Titel »Literaturhistoriker« abgedruckte Passage versammelt auf gerade einmal elf Seiten acht Fehler, darunter so Kurioses wie »beargwôhnten«, »irnpliziert«, »Srufe« oder »urid«. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wäre dieses Konvolut in aller Schnelle zusammegestoppelt und fahrlässig eingescannt worden. Für ein Haus wie Suhrkamp und den so beschlagenen, erst vor drei Monaten unerwartet verstorbenen Fellinger ein Armutszeugnis.

Peter Sloterdijk. Polyloquien. Ein Brevier. Zusammengestellt und mit einer Gebrauchsanweisung versehen von Raimund Fellinger. Suhrkamp, 2018, pp. 73, 16, 18, 25.

Verdimmt noch mal!

Nachdem wir nun vollends in der Post-Glühbirnen-Ära leben (müssen!), in der vor gar nicht langer Zeit auch die einst so gepriesene Energiesparlampe durch Quecksilberbelastung untragbar geworden ist (vielleicht reagiert die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin EU ja darauf), habe ich meine Hoffnungen in die LED-Leuchtmittel gesteckt. Die Technik scheint hierbei besser zu funktionieren als die Orthographie, mit der sie großspurig beworben wird. Vielleicht sollten mehr Germanisten eingestellt werden.

Das Foto entstand in einem handelsüblichen Supermarkt Ihres Vertrauens.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Die Heimkehr

Die Hesse-Verfilmung Die Heimkehr, die ich gestern abend in vollster Schärfe auf ARD HD gesehen habe, mag zwar – wie die F.A.Z. schon am 28. April berichtete – an einigen markanten Stellen über die eigentliche Erzählung hinausgehen; sie war und ist dennoch äußerst sehens- und hörenswert, auch für den des Schwäbischen nicht Mächtigen. Ob es Jochen Hieber war, der seinen ursprünglichen Artikel für die Online-Ausgabe der Zeitung überarbeitet hat, und warum er dies tat, ist ungewiß. Denn leider wurde ein unschöner, doch unfreiwillig wortspielerisch wirkender Fehler hineingeschrieben, an einer Stelle, die für die Beziehung von Textvorlage und filmtechnischer Umsetzung entscheidend ist: »Dies ist eine Verfilming ›nach Hermann Hesse‹.« Da schwingt schon das Weltmännisch-Amerikanische des Heimkehrers Staudenmeyer (bzw. Schlotterbeck) mit!

Jochen Hieber. »Der Weltfahrer und die Witwe.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mai 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/die-heimkehr-im-ersten-der-weltfahrer-und-die-witwe-11732983.html.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]