Franz Kafka

Wo aber Genie ist, wächst das Albernde auch

Vor gut zwei Jahrzehnten – es muß 2003 oder 2004 gewesen sein – erhielt ich auf Um- und Nebenwegen über die inzwischen stillgelegte Internetpräsenz Bootleg Zone digitalen Zugriff auf 17 CDs, die ich als Beatles-Fan völlig euphorisch und mir keiner Schuld bewußt herunterlud, was bei einer Größe von über 1,6 GB in Kombination mit der damaligen schneckenhaften Internetgeschwindigkeit viele Stunden in Anspruch nahm. Der Titel dieser gigantischen, im Jahre 2000 beim Label Vigotone herausgebrachten Sammlung lautet: Thirty Days: Twickenham & Apple Studio Sessions 1969, wobei das Boxset offiziell als Thirty Days with Don’t Let Me Down and 187 other songs: The Ultimate Get Back Sessions Collection kursierte. Der Inhalt dieser CDs, die als 400 MP3-Dateien mit Cover und unglaublich detailreichen Informationen zu jeder einzelnen Audio-Datei zum Download angeboten wurden, gliedert sich wie folgt:

- CDs 1-4: The Best Of The Twickenham Sessions

- CDs 5-13: The Best Of The Apple Studios Sessions

- CD 14: The Complete Apple Rooftop Concert

- CDs 15-16: The Complete Apple Studios Performance

- CD 17: Glyn John’s First Get Back Compilation

Alles in allem geben diese gut 18 Stunden einen recht umfassenden Einblick hinter die Kulissen des im Mai 1970 quasi postum herausgebrachten Albums Let It Be. Ergänzend bietet ganz offiziell The Beatles Anthology als sechs CDs (1995/96), ein Buch (2000) sowie als DVD-Box (2003) mit über elf Stunden Material facettenreiche Einblicke aus erster Hand auf die gesamte Band-Geschichte, eine Multimedia-Retrospektive, die an dieser Stelle jedem wärmstens empfohlen sei.

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

Die dreiteilige, am 25., 26. und 27. November 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ erstmals ausgestrahlte Dokumentation The Beatles: Get Back, für die der 1961 geborene neuseeländische Regisseur Peter Jackson verantwortlich zeichnet (und die bald auch auf Blu-ray und DVD erhältlich sein wird), nahm ich zum Anlaß, die Thirty Days-Bootlegs erstmals in ihrer Gänze durchzuhören, um auf diese Weise in bester Stimmung und mit einer gewissen professionellen Vorfreude in das gut achtstündige Filmmaterial einzutauchen, das eine wesentliche Revision der 1970 in die Kinos gekommenen, nur 81 Minuten langen Urfassung Let It Be des 1940 geborenen US-amerikanischen Regisseurs Michael Lindsay-Hogg darstellt. (Obschon mir dieses Original nicht bekannt ist, vermute ich stark, daß auch Lindsay-Hoggs biologischer Vater, Orson Welles, in den Chor der Unzufriedenen ob dieses monotonen Schwanengesangs eingestimmt hätte, dessen einzig positiver Nebeneffekt vielleicht die Verleihung des Oscars 1971 in der Kategorie »Beste Filmmusik« an die Beatles gewesen sein dürfte.)

The Beatles: Get Back | Official Trailer | Disney+

Man kann angesichts dieses überwältigenden und größtenteils unbekannten Filmmaterials, das fünfzig Jahre lang im Apple-Archiv geschlummert hat, leicht vergessen, daß das Get Back-Projekt nicht der erste Kontakt der Beatles mit dem Genre des Films gewesen ist: Angefangen mit A Hard Day’s Night (1964) und Help! (1965), die unter Federführung des US-amerikanischen Regisseurs Richard Lester – der erst vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feierte – entstanden sind, über Magical Mystery Tour (1967) hin zum Zeichentrickfilm Yellow Submarine (1968). Nebenbei leisteten die Beatles Pionierarbeit auf dem Gebiet des Musikvideos; ich denke da vor allem an Day Tripper (1965), Paperback Writer (1966) und Strawberry Fields Forever (1967). Und schließlich darf man die Soloprojekte der Band-Mitglieder nicht vergessen: How I Won the War (1967) mit John Lennon oder Ringo Starrs Auftritte in Candy (1968) und The Magic Christian (1969), dessen Drehbeginn am 24. Januar 1969 zusätzlichen Zeitdruck auf die Beatles und ihr Get Back-Projekt ausüben sollte. (Nebenbei sei noch erwähnt, daß Paul McCartney für den 1966 erschienenen Film The Family Way und George Harrison für Wonderwall von 1968 jeweils den Soundtrack lieferten.) All dies im Hinterkopf stellte ich mir die Frage, was Let It Be beziehungsweise Get Back eigentlich sein sollte: Ein Biopic? Eine Songwriting-Dokumentation? Ein ausgedehntes Musikvideo? Oder sollte es in eine ganz andere Richtung gehen?

Get Back als Brainstorming-Projekt oder: »It’s a documentary of how The Beatles work«

Am Anfang stand die Idee eines Konzerts der Beatles im Amphitheater im libyschen Sabratha, da das englische Wetter im Januar keinen Live-Auftritt zulassen würde (man denke nicht nur an Regen und Kälte, sondern auch an die fatalen Effekte potentieller Elektrokutionen). In Zusammenhang mit einer Performance im Ausland stand auch der Vorschlag, mit der RMS Queen Elizabeth 2, deren Jungfernfahrt erst am 2. Mai 1969 von Southampton nach New York stattfinden sollte, nach Arabien zu fahren, die Tickets an Fans zu verschenken und an Bord dann ein exklusives Konzert zu geben. George kommentierte dies mit deutlichen Worten: »I think the idea of the boat is completely insane.« Als alternative Örtlichkeiten kursierten: Houses of Parliament, Tripolis, ein Kinderkrankenhaus, ein Waisenhaus, ein TV-Special mit Publikum auf zwei Ebenen in den Twickenham Studios nach Vorbild von Around the Beatles (1964); Nachtclubs und Ballsäle standen auch zur Debatte. Paul schlug dann eine TV-Show vor, die mit breaking news über Erdbeben und sonstige Katastrophen gefüllt sein würde, während kleine Interludien mit den Beatles und ihren neuen Songs von den Schrecken der Welt ablenken sollten. Und am Ende würde es auch die Beatles treffen: Die Nachricht von der Trennung der Band sollte die TV-Show beschließen. Bedenkt man einerseits den Zeitdruck, unter dem die Beatles standen, und die Tatsache, daß ihnen nur zwei bis drei Wochen blieben, um neue Songs für ein Album zu schreiben und einzuüben, ist diese Ziellosigkeit und Ungewißheit hinsichtlich des Get Back-Projekts geradezu beängstigend. Als Peter Sellers (1925-1980) am neunten Tag (14. Januar 1969) in den Twickenham Studios erschien, gab John Auskunft über das, was hier passierte: »It’s a documentary of how The Beatles work.« Das trifft den Nagel auf den Kopf, doch es reichte nicht. Primrose Hill im Londoner Regent’s Park wurde nun als wahrscheinlichster Ort eines Live-Auftritts gehandelt; noch am 25. Januar gingen die Planungen weiter: Ein Live-Album? Eine Live-Show? Welche Song-Reihenfolge? Live in einem Raum? Auf einer Bühne? Oder doch ein Kinofilm? Vielleicht eher eine Doku?

Schließlich schlugen Regisseur Michael Lindsay-Hogg und Musikproduzent Glyn Johns Paul eine kostengünstige und naheliegende Option vor: eine Performance der Beatles auf dem Dach ihres eigenen Gebäudes in 3 Savile Row. Doch es gab Bedenken, daß das Dach das Gewicht der Band und ihres Equipments nicht tragen könnte. Man besichtigte die Örtlichkeit. Aufgrund einer Schlechtwetterprognose wurde der Auftritt um einen Tag verschoben. Am 29. Januar suchte man allerdings noch immer nach der Form: Mit Publikum? Welche Songs? Sollten alle bis morgen gelernt werden? Die Band war noch nicht vorbereitet für 14 Songs. Paul stellte die entscheidende Frage und beantwortete sie sogleich: »Is it a documentary of us doing another album? Which it is.« John: »Except, we’re doing them one after the other.« Paul: »No, but, I mean, we’re not doing a pay off. We’re not doing the 11 numbers straight off for an album. We’re gonna have to, sort off, join ’em.« John schlug sieben vor, weil sie keine Zeit mehr hatten. Man habe zwar genug Material für eine Doku, »but there’s no story«. George Martins Sohn Giles faßte das Get Back-Projekt kürzlich treffend zusammen: »›A last-minute thing as well,‹ Martin says. ›That’s what I love about it. I love how people view the rooftop as some big event, but it’s just that they had nowhere else to go.‹« So wurde das Album Get Back letztlich als Let It Be veröffentlicht, dem über dreißig Jahre später ein Let It Be… Naked folgen sollte, obgleich dieses Projekt doch wesentlich treffender mit dem Titel The Long and Winding Road charakterisiert worden wäre.

Kreativität oder »Don’t interrupt stars when they’re recording.«

Die enervierende Suche nach Sinn und Form, nach der Richtung, in die Get Back gehen sollte, fesselt den Zuschauer und zieht ihn in die intime und einzigartige Atmosphäre des Januar 1969 hinein. Einerseits ist dies der audiovisuellen Überarbeitung und Schnittechnik des mehr als sechzigstündigen Originalfilmmaterials und der über 150 Stunden Tonaufnahmen durch Peter Jackson und sein Team geschuldet (14 Mitarbeiter kostete dieser Bild-für-Bild-Restaurierungsprozeß gut vier Jahre!).

Andererseits entpuppt sich die Sogwirkung dieser acht Stunden als Songwirkung, denn man bekommt einen faszinierenden Einblick hinter den Vorhang und in die Art und Weise, wie heute weltbekannte Musikstücke unter höchstem Zeitdruck und ungemütlichen Umständen entstanden sind.

Am vierten Tag, Dienstag, 7. Januar 1969, hielt die Kamera das Larvenstadium des späteren Nummer-1-Hits »Get Back« fest: Paul gebar ihn plan- und ahnungslos mit seinem galoppierenden Baß ex nihilo. Faszinierend, wie es ohnehin die ganze Arbeitseinstellung der Beatles gewesen war: sie arbeiteten ausdauernd an den einzelnen Stücken, veränderten Text, Harmonie, Melodie, Rhythmus, improvisierten, verbesserten wieder und wieder und wieder. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man Zeuge einer genußvollen Selbstgeißelung. Auf jeden Fall wird deutlich, daß es sich hier um einen Fulltime-Job gehandelt hat. So berichtete George am 8. Januar, daß ihn die TV-Dokumentation »Europa« auf BBC 2 am vorangegangenen Abend zu einem neuen Song inspiriert habe: »I Me Mine«. (Vermutlich war es der Wiener Opernball mit seiner Walzermusik, dem Pomp und den Orden.) Ähnlich verhielt es sich am 27. Januar: George setzte sich ans Klavier und verriet, daß er am gestrigen Tag einen neuen Song geschrieben habe. Es handelte sich dabei um »Old Brown Shoe«. (Passend dazu erfährt man später, daß Georges Schuhgröße wohl »size eight« gewesen ist.) Das Songwriter-Hirn lief pausenlos, auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten.

Wirklich beeindruckt hat mich allerdings die Text-Arbeit an einem ›Harrisong‹, der erst neun Monate später auf Abbey Road veröffentlicht werden sollte und an dem George nach eigener Aussage schon seit gut einem halben Jahr arbeitete: »Something«. Ich hatte keine Ahnung, welch kreative Platzhalter sich während der Entstehungszeit abgewechselt haben! Nachdem George zunächst »Attracts me like a moth to candlelight« gesungen hatte, bat er um Hilfe.

George: »What could it be, Paul? ›Something in the way she moves‹.« Paul: »Hmm?« George: »What attracted me at all?« John: »Just say whatever comes into your head each time. ›Attracts me like a cauliflower‹, until you get the word, you know?«

Und nachdem George diesen Rat beherzigt hatte und sogleich »Attracts me like a pomegranate« vorschlug, wuchs »Something« von Motten und Kerzenlicht über Blumenkohl hin zum Granatapfel. Man fühlt sich ein wenig an »Yesterday« erinnert, das aus Rührei entstand: »Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs…«

Man muß sich vor Augen führen, daß keiner der Beatles 30 Jahre alt gewesen ist, als sie sich Anfang 1970 offiziell trennten. Es ist unglaublich, wie talentiert und jung sie waren! Das Get Back-Material zeigt vier Musiker, die innerhalb von nur sieben Jahren zehn Studioalben von höchster Originalität veröffentlicht hatten, und die jetzt, im Januar 1969, an einem elften und latent an einem finalen zwölften Album arbeiteten; Ringo und John waren damals 28, Paul 26 und George noch 25 Jahre alt! (Der distinguierte Gentleman George Martin erscheint wie aus der Zeit gefallen, wie ein Fremdkörper in der jovial-bunten Beatles-Welt, eine Vaterfigur, die gerade erst 43 Jahre alt geworden war!)

Neben der spätestens seit Veröffentlichung des originalen Let It Be-Films kolportierten düster-destruktiven Atmosphäre innerhalb der Beatles räumt Peter Jacksons Get Back auch mit der Legende auf, Yoko Ono sei die maßgebliche Kraft gewesen, die die Beatles auseinandergebracht habe. Es stimmt: Yoko war als einzige der Beatles-Frauen permanent anwesend, quasi Johns siamesischer Zwilling. Sie hielt sich jedoch zurück, blieb stoisch und stumm an Johns Seite – mit ein paar Ausnahmen, etwa wenn sie während einer Jam-Session lauthals schrie. In die Arbeit der Band mischte sie sich jedoch keineswegs ein. Paul machte es am 13. Januar 1969 deutlich: »She’s great. […] They [John & Yoko] just want to be near each other.« Und hinsichtlich der Beatles fügte er geradezu prophetisch hinzu: »But it’s gonna be such an incredible sort of comical thing, like, in 50 years’ time, you know. ›They broke up ’cos Yoko sat on an amp.‹« Yokos Sidekick-Qualitäten hinsichtlich Tanzen, Schreien oder Kalligraphieren wurden kongenial durch die kurzen Auftritte der sechsjährigen Heather McCartney, Pauls Adoptivtochter, ergänzt, die mal als Katze durchs Studio krabbelte, mal auf Ringos Becken schlug, mal selbst Yoko durch wildes Schreien Konkurrenz machte.

Was Get Back über den kreativen Prozeß dieser vier jungen Männer verrät und was man daraus lernen kann, ist das folgende: Neben vielen Cover-Songs, die sie spielten und die sie dank ihres großen Repertoires und ihrer langjährigen Erfahrung mühelos spielen konnten, setzten sich die Jam-Sessions der Beatles zwischen Tee, Sandwiches, Wein und Kent-Zigaretten im wesentlichen aus Herumalbern und Parodieren zusammen. Es ist bemerkenswert, daß jede Möglichkeit genutzt wurde, um mit verstellter Stimme, Wortspielen und Gags oder völligem Ausflippen an den Instrumenten den Druck zu nehmen und so kreative Kanäle zu öffnen. Das Herumalbern muß als Ventil verstanden werden, als (Auf-)Lockerungsübungen, als Training des Genies. Es ist Ausdruck von Intimität, ein Zeichen von Verwundbarkeit und Erlösung: die Verballhornung fremder und eigener Stücke durch den homo ludens. Das Herumalbern hebt das Verbindende hervor, sprich das gemeinsame Wissen, den gemeinsamen Hintergrund, gemeinsame Erfahrungen und so auch die gemeinsame Biographie. Es stiftet Vertrauen und Verständnis für den Anderen, wodurch die Gruppe gestärkt wird. Die Realität in Form des Projekts und dessen Deadline wird durch diese Strategie auf Abstand gehalten.

Die fünften Beatles oder »You’re in the group!«

Johann Sebastian Bach gilt einigen Bewunderern und Musikkennern als fünfter Evangelist. Den Titel des fünften Beatle – ein Begriff, den der New Yorker DJ Murray the K (1922-1982) 1964 geprägt hat und dessen Rolle er sogleich für sich selbst beanspruchte – hätten viele Personen verdient, angefangen bei den ehemaligen Band-Mitgliedern Pete Best (*1941) und Stuart Sutcliffe (1940-1962), oder den Männern im Hintergrund, allen voran Manager Brian Epstein (1934-1967) und Produzent George Martin (1926-2016), der den Titel meinem Erachten nach mit den überzeugendsten Argumenten tragen würde. Von herausragendem Einfluß bei den Aufnahmen zu Let It Be/Get Back war jedoch ein zweiundzwanzigjähriger Musiker, der zufällig vorbeikam.

Billy Preston (1946-2006)

Billy begleitete 1962 als ein erst sechzehnjähriger Organist aus Los Angeles Little Richard nach England und Hamburg, und traf dort erstmals die vier Liverpooler, die Little Richard vergötterten.

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

Im Hamburger Star-Club versuchte George Billy zu bewegen, die Beatles auf der Bühne zu begleiten, um ihren Sound mit Orgelklängen zu bereichern, doch Billy – der laut John aussah wie zehn – traute sich nicht: Little Richard hätte es erfahren können, und er wäre sicherlich wütend geworden. Nun, gut sechs Jahre später, bekam Billy seinen Einsatz – und er kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Am 12. Tag, Dienstag, 21. Januar 1969, wurde den Beatles bewußt, daß sie noch einen Pianisten brauchten. Zunächst fiel der Name des exzellenten und hochgefragten Session-Musikers Nicky Hopkins (1944-1994), als John am E-Piano »She Came in Through the Bathroom Window« spielte. Dann erschien Billy am 22. Januar im Apple-Studio. Die erklärende Einblendung lautet: »Billy’s just arrived in London to film a couple of TV appearances. He drops by to say ›hi‹ … unaware The Beatles need a keyboard player.« Und schlagartig hellte sich nicht nur die zähe Atmosphäre auf; auch die Gesichter der Beatles versprühten neue Energie, als Billy sogleich bei »I’ve Got a Feeling« und »Don’t Let Me Down« wesentliche, man könnte sagen: wohlbekannte Beiträge und Verbesserungen beisteuerte. Es ist magisch! John überschlug sich schier mit überschwenglichem Lob: »You’re in the group!« oder auch: »It’s great! You’re giving us a lift, Bill!« Daß Billy sofort Teil der Band war, zeigt auch der Beginn des folgenden Tages, 23. Januar, an dem wildes Experimentieren zelebriert wurde, was John dem gerade eintreffenden George mit den Worten erklärte: »You missed it. It was great. Yoko, John, Paul and Billy were doing their freak-out.« Interessant ist auch die geschäftliche Ebene, über die John, Paul und George während Billys Abwesenheit am 24. Januar sprachen: Es ging einerseits um die Frage nach Billys Bezahlung als Session-Musiker, andererseits erfährt man, daß Apple Records Billy unter Vertrag genommen hatte. Wieder brachte John seine Bewunderung zum Ausdruck: »I mean, I’d just like him in our band, actually. I’d like a fifth Beatle.« Ein großer Sprung zum fünften Band-Mitglied, wenn man bedenkt, daß die Beatles wenige Tage zuvor in Twickenham nur noch zu dritt gewesen waren.

Mal Evans (1935-1976)

Mal, Assistent, Bodyguard, Roadmanager und Mädchen für alles im inneren Zirkel der Beatles, gebührte als stillem Mann im Hintergrund der Titel des fünften Beatle, zumal er hin und wieder auch in den Vordergrund gestellt wurde. Get Back zeigt ihn unter anderem als eifrigen und kreativen Protokollanten, als Notizenmacher, der Text-Einfälle für Beatles-Songs festhält, vor allem am 9. Januar 1969 für »The Long and Winding Road«, wo er mitarbeitete und Vorschläge machte, während Paul am Klavier saß. Zudem war Mal aktiv als Musiker involviert: Als am 7. Januar erstmals Pauls Song »Maxwell’s Silver Hammer« erklang, der erst auf Abbey Road erscheinen wird, sieht man Mal mit einem Hammer auf einen Amboß schlagen, den Paul am 23. Januar als »Mal’s instrument« bezeichnete. Mal schien dieser ungewöhnliche Einsatz sichtlich Spaß zu machen. Umso tragischer wirken diese ausgelassenen Bilder im nachhinein, wenn man bedenkt, daß er fast auf den Tag genau sieben Jahre später, am 5. Januar 1976, im Alter von 40 Jahren von der Polizei in seinem Haus in Los Angeles erschossen werden wird, nachdem er die Beamten mit einem Luftgewehr bedroht hatte. Im selben Alter wie Mal Evans und auf dieselbe sinnlose und unnatürliche Art sollte weitere fünf Jahre später John Lennon in New York City sein Leben verlieren. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, ist für 2023 eine Mal-Evans-Biographie aus der Feder des renommierten Beatles-Forschers Kenneth Womack geplant, gefolgt vom ›Heiligen Gral‹ für Beatles-Fans im Jahre 2024: der Publikation von Mals Archiv, bestehend aus Tagebüchern, Manuskripten und mehr. Dies könnte Mals Rolle als fünfter Beatle be- und verstärken.

George verläßt die Beatles oder »See you round the clubs«

Als ob Zeitdruck, Songwriting, bigbrotherhafte Permanentüberwachung und Fabrikhallenatmosphäre nicht schon Belastung genug gewesen wären, mußten sich die Beatles um ein sehr persönliches Problem kümmern, das in Get Back ausführlich dargelegt wird: Am 7. Januar 1969 schlug George vor: »Maybe we should have a divorce«. Der Grund für diese nur halb im Scherz getroffene Äußerung ist wohl darin zu suchen, daß sich Paul als Boß, als Chef, als Dirigent aufspielte und so quasi die Leerstelle nicht nur Brian Epsteins, sondern auch die des Bandleaders einer Gruppe einnahm, die stets alles paritätisch entschieden hatte. George, der am 19. Dezember 1968 aus den USA zurückgekehrt war, wo er unter anderem in Los Angeles Jackie Lomax (1944-2013) produziert und eine ausgelassene Zeit mit Bob Dylan und The Band in Woodstock verbracht hatte, fand sich nun im tristen englischen Winter und unter gänzlich konträren, ungesunden und unglücklichen Bedingungen wieder; er selbst bezeichnete die Situation shakespearisch als »winter of discontent with The Beatles in Twickenham«.

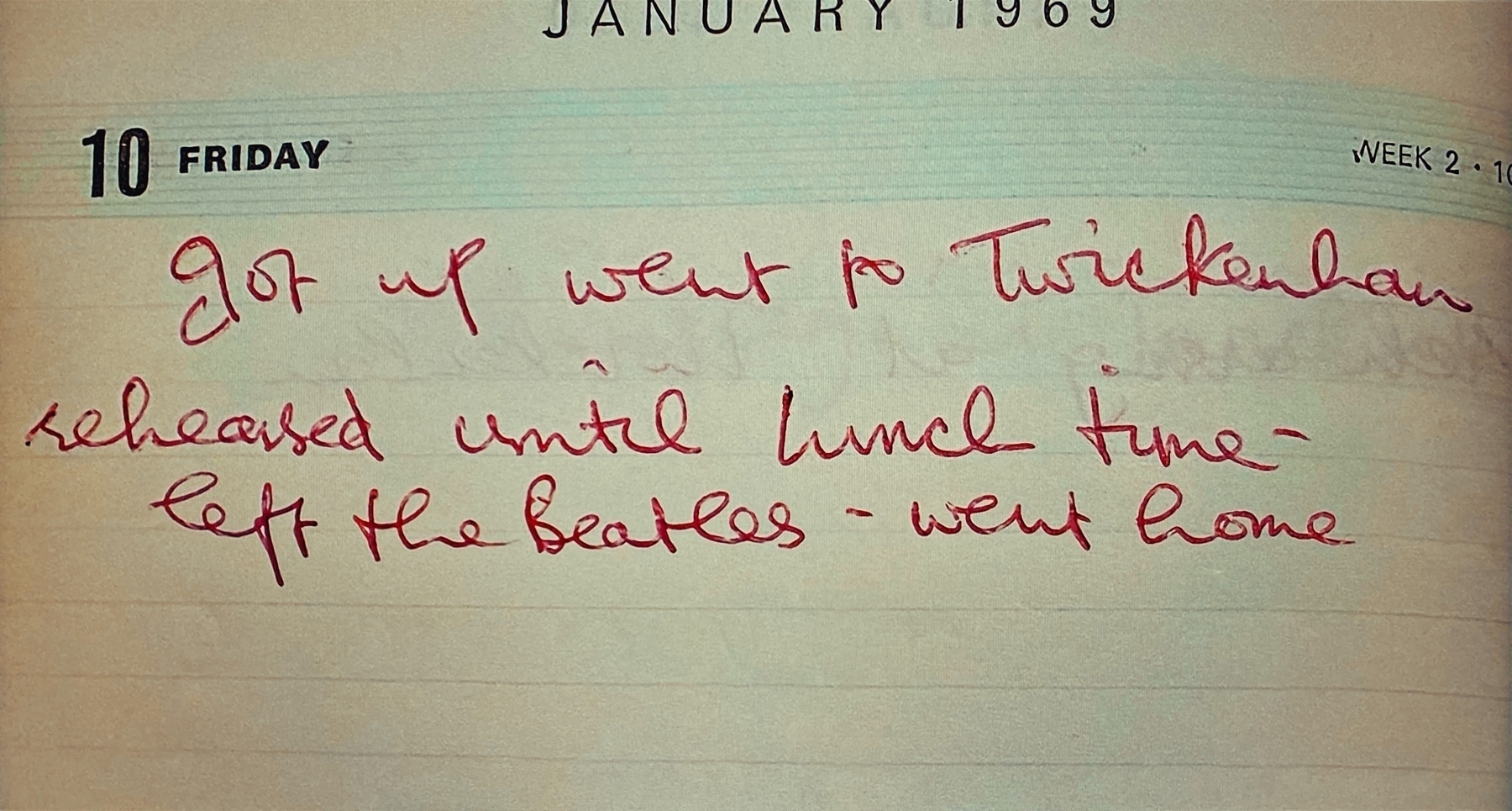

Und so wurde am siebten Drehtag, Freitag, 10. Januar 1969, der folgende Dialog festgehalten: George: »I’m leaving the band now.« John: »When?« George: »Now. Get a replacement. Write into the NME and get a few people.« Eine Einblendung ergänzt: »As George leaves Twickenham, he tells his former bandmates: ›See you round the clubs‹.«

Am 2. August 1914 hielt Franz Kafka in seinem Tagebuch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit lakonischer Prägnanz fest: »Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule«. An diesen Eintrag mußte ich denken, als Peter Jackson einen mit rotem Kugelschreiber verfaßten Vermerk aus Georges Kalender dynamisch einblendete. Unter dem 10. Januar 1969 heißt es dort mit nicht minderer Beiläufigkeit als bei Kafka: »Got up went to Twickenham / rehearsed until lunch time – / left the Beatles – went home«. Man müßte vielleicht genauer über Funktion und Wirkung der Gedankenstriche nachdenken; in beiden Einträgen scheinen sie das Alltäglich-Banale von einem übergeordneten, größeren Ereignis zu trennen, das sich simultan entwickelte.

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die ratlosen Gesichter nach Georges Weggang versuchte John mit seiner Antwort auf die Frage, wie es nun weitergehen sollte, aufzuhellen: »We split George’s instruments.« Am Sonntag, 12. Januar, trafen sich alle vier Beatles mit Yoko und Linda in Ringos Haus »Brookfields« in Elstead, das Ringo von Peter Sellers gekauft und erst Mitte November 1968 mit Maureen und den Kindern bezogen hatte. »The meeting does not go well.«

Tags darauf kam es in der Cafeteria der Twickenham Studios zur Aussprache unter vier Augen zwischen John und Paul; die Filmcrew hatte jedoch in einer Topfpflanze ein Mikrophon versteckt. Das Gespräch, das im wesentlichen um Georges Austritt und Pauls Anführerallüren kreiste, wird als moderner Chat transkribiert: Johns Beiträge sind grün und links, Pauls blau und rechts eingeblendet – eine kleine augenzwinkernde Anspielung auf die Green-Bubble-Blue-Bubble-Situation moderner Digital-Kommunikation? Erst nach einem Treffen mit George am 15. Januar, das positiv und konstruktiv verlaufen war, hatten sich die Wogen geglättet, und mit der Entscheidung, das Get Back-Projekt in ihrem neuen, noch im Aufbau begriffenen Apple-Studio in der Savile Row, gut 16 Kilometer nordöstlich der Twickenham Studios gelegen, fortzuführen, waren die Beatles wieder zu viert.

Rooftop Concert oder »I hope we passed the audition«

Am 30. Januar 1969 stand das Finale an, die Feuerprobe quasi. Eine Filmeinblendung klärt auf: »Michael directs the positioning of ten cameras. Five cameras are on the rooftop. One camera is on the building across the street. Three cameras will capture events at street level. And there is a ›hidden camera‹ in the reception area.« Und noch am selben Tag waren sich die Beatles unsicher, ob sie wirklich auf dem Dach spielen sollten! Peter Jackson spaltet für diesen Tag das Bild auf, so daß mehrere Perspektiven simultan gezeigt werden können. Das ist besonders spannend, wenn die Bilder zwischen dem Dach und den eintreffenden Polizisten vermitteln: Mit »Take us to the roof« richteten sich die Ordnungshüter, die man recht lange im Empfangsbereich hingehalten hatte, an Mal Evans. Und als sich schließlich vier Polizisten auf dem Dach befanden, improvisierte Paul passend ein paar neue Zeilen zu »Get Back«:

You’ve been out too long, Loretta You’ve been playing on the roofs again And that’s no good, ’cause you know Your mommy doesn’t like that Oh, she gets angry She’s gonna have you arrested

Zur Verhaftung sollte es nicht kommen. Der letzte öffentliche Auftritt der Beatles endete indes mit kaum hörbarem Applaus und kalten Fingern: »My hands are getting too cold to play a chord now«, so John. Erst kürzlich wurde bekannt, daß das Rooftop Concert separat veröffentlicht werden soll. Das Rolling Stone Magazine berichtete: »Get Back: The Rooftop Performance will have the complete 40-minute gig, with new mixes in stereo & Dolby Atmos by Giles Martin and Sam Okell.« Viele dachten und denken immer noch, daß der berühmte finale Gig eine Live-Aufführung des kompletten Let It Be-Albums gewesen sei. Dies war mitnichten der Fall. Was die Beatles auf dem Dach gespielt haben, gibt die folgende Tracklist wieder:

- Rooftop Setup (unknown), 1:24

- Get Back (Lennon/McCartney), 2:30 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:28 (Soundcheck)

- I Want You (She’s So Heavy) (Lennon/McCartney), 1:45 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:26 (1st Performance)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:29 (1st Performance)

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:14 (1st Performance)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 0:17 (False Start)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 2:45 (Regular)

- Danny Boy (Traditional adapted by Weatherly), 0:09 (Regular)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 1:39 (Warm-Up)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 4:32 (1st Performance)

- God Save The Queen (Traditional), 2:11

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:29 (2nd Performance)

- A Pretty Girl Is Like A Melody (Berlin), 0:05

- Get Back (Lennon/McCartney), 0:06 (False Start)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:31 (2nd Performance)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:42 (2nd Performance)

Wenige Wochen später, im Frühjahr 1969, fingen die Beatles offiziell mit der Arbeit an ihrem letzten Album an, Abbey Road, das allerdings vor Let It Be erscheinen sollte. Und was bleibt dem Hörer und Fan heute? Inzwischen gibt es so viele verwirrende Versionen der Songs und auch des Albums, daß man eine definitive, eine historische, eine authentische Version gar nicht mehr ausmachen kann. Einerseits liegt es wohl an der Kontroverse um Glyn Johns’ Mix und dem später als Album veröffentlichten, aufgeblasenen, recht schmalzigen ›Wall of Sound‹ Phil Spectors. Andererseits gibt es seit 2003 Let It Be… Naked, das nicht nur die Song-Reihenfolge verändert (und auf einen Track, »Maggie Mae«, ganz verzichtet) hat, sondern auch Spectors Bombast entfernt hat und so ein Album präsentiert, »as it was meant to be«, wie es im beiliegenden Booklet heißt. Und natürlich gibt es passend zur achtstündigen Get Back-Dokumentation eine neue, umfassendere und digital verbesserte Ausgabe 2021 namens Let It Be (Super Deluxe): 57 Stücke, die zwei Stunden und 45 Minuten lang sind. Müßte ich eine Empfehlung aussprechen, würde ich sagen: Hören Sie sich das Naked-Album an, vor allem heute, am 53. Jahrestag des Rooftop Concert.

Ich nicht

In Franziska Augsteins Nachruf auf den am 17. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorbenen Verleger Klaus Wagenbach heißt es:

Und noch eine zweite Eigenschaft ist es, neben der Ironie, die ein unabhängiger Verleger benötigt: Eigensinn. Der wurde dem kleinen Klaus von seinem Großvater beispielhaft geboten. Der hatte über seinem Hauseingang die Worte anbringen lassen: »Etsi omnes ego non« – Und wenn alle, ich nicht. Die Nazis fühlten sich angesprochen, und so erging der Befehl, der Großvater habe die Schrift zu entfernen. Das tat er dann auch. Aber fast wie Fontanes Ribbeck hatte er »vorausahnend schon« Messinglettern gewählt: Sein Bekenntnis sollte wären. Als Maurerpolier hatte er natürlich gewusst, dass Messing auf Putz seinen Schatten hinterlässt: Das Messing verschwand, die Schrift blieb lesbar.

Nachdem Jesus die Verleugnung durch Petrus vorhergesagt hatte, beteuerte dieser: »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!« (Mk 14,29) Anders ausgedrückt: Auch wenn alle anderen so handeln sollten, ich werde es nicht tun.

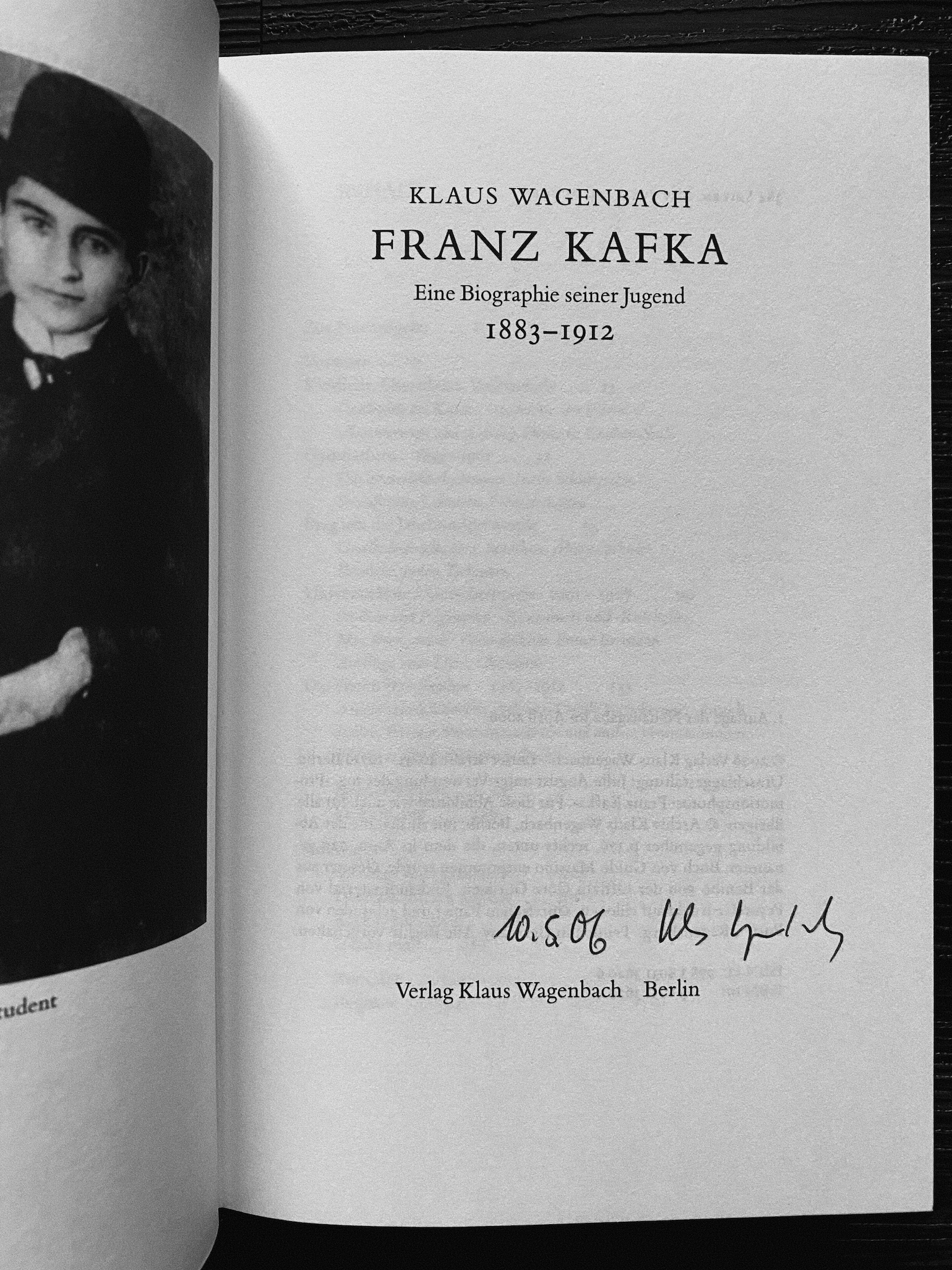

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Im Mai 2006 – meine Magisterarbeit über Kafkas labyrinthische Topographie wartete auf ein finales Korrekturlesen – las Klaus Wagenbach aus der Neuausgabe seiner Kafka-Biographie in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder. Mein Exemplar erhielt wie unzählige andere die datierte Signatur des eigensinnigen Ironikers. Er hat einen großen Schatten hinterlassen.

Franziska Augstein. »Seine Neugier auf eine großzügige Welt. Klaus Wagenbach gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-des-verlegers-klaus-wagenbach-17693341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

Romandosis

Der Begriff »Bibliotherapie« wurde vor 100 Jahren geprägt und läßt an die Kafkasche Axt erinnern, die das gefrorene Meer in uns aufspaltet. Allerdings darf man – auch aus bibliotherapeutischer Sicht – nicht vergessen, daß Bücher auch den gegenteiligen Effekt haben sollten: die aufgewühlte See zu beruhigen, uns in Eisberge zu verwandeln.

James McWilliams. »Books Should Send Us Into Therapy: On The Paradox of Bibliotherapy.« The Millions, Nov. 2, 2016, http://www.themillions.com/2016/11/books-should-send-us-into-therapy-on-the-paradox-of-bibliotherapy.html.

Franz Kafka. »An Oskar Pollak, 27. Januar 1904.« Briefe 1902-1924, Fischer Taschenbuch, 1975, pp. 27-8. Gesammelte Werke in acht Bänden, herausgegeben von Max Brod.

»Bitte keine Besuche« oder: »Folge nicht mir, folge dir!« Hermann Hesse zum 50. Todestag

Wenn man in dieser Woche an einem Zeitschriftenregal vorbeischlendert, so wird man eines Mannes mit Strohhut gewahr, der dem Vorbeischlendernden vom Titelblatt des Spiegel aus direkt in die Augen schaut. Es ist eine merkwürdig kolorierte Version einer Fotografie, die das Hamburger Nachrichtenmagazin bereits im Jahre 1958 zierte. Doch nicht allein die Farbe macht den Unterschied: Das aktuelle Titelblatt zeigt den Schriftsteller Hermann Hesse – denn um eben jenen »Störenfried«, so der Schriftzug, handelt es sich dabei – mit erhobenem Mittelfinger. Darunter die Appositionen (in Großbuchstaben!): »SINNSUCHER, DICHTER, ANARCHIST«. Ein verstörendes, wenn nicht gar provozierendes Bild.

Doch so sehr die Differenz von friedlicher Mimik und aggressiver Gestik auch irritieren mag: Sie trifft den Menschen Hesse, der sich nicht festlegen läßt, der von den einen vergöttert, von den anderen verachtet wird. Hermann Hesse bezieht Stellung – und bezieht sie zugleich nicht. Er heiratet dreimal – und bleibt doch ein ewiger Alleingänger. Er feiert das Leben – und denkt doch stets an Suizid. Er verteufelt den Pietismus – und kommt doch nie vom Glauben los. Er ist ein Seher, der zeit seines Lebens unter Augen- und Kopfschmerzen leidet – wie auch Friedrich Nietzsche. (Seine dritte Ehefrau Ninon liest ihm ab 1929 fast 1.500 Bücher vor!)

Mit dem von ihm bewunderten Philosophen aus Röcken teilt Hesse auch das Asketische, Einsame, Einzelgängerische, das ebenso wie das Doppelgängermotiv sein Leben und Schreiben charakterisiert. Die Doppelstruktur von Gut und Böse, Innen und Außen, Ich und Nicht-Ich – sprich: diese Doppelhelix als evolutionär-genetischer Impetus durchzieht das Werk des bis heute polarisierenden Schriftstellers von der ersten bis zur letzten Seite.

Eng mit diesem gnostischen Denken verbunden ist Hesses radikales Distanzschaffen, worin er Hans Blumenberg oder – ganz extrem – Thomas Pynchon gleicht. Schon früh fühlt er sich als Fremdkörper in seiner Familie, als ein Anderer und Außenseiter, der als Brandstifter und potentieller Amokläufer gar in eine Nervenheilanstalt gesteckt wird. Sein Biograph Gunnar Decker bezeichnet ihn gleich an drei Stellen seiner in diesem Jahr bei Hanser erschienenen, sehr lesenswerten Biographie als »Berührungsneurotiker«, der sein Leben strikt nach seinem eigenen Rhythmus ausrichtet und »Unberührbarkeitsrituale« pflegt. Diese Abwehrmechanismen gehen so weit, daß Hesse selbst seine eigene Familie und seine Kinder nicht erträgt. Der Wein und das Alleinsein bleiben wichtiger als menschliche Beziehungen.

Hier zeigt sich in extremo seine Aversion gegen jegliche Form von Vereinen, Bünden, Gruppen oder Mitgliedschaften, was ihm oft Anfeindungen und – gerade während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren nach 1933 – den Ruf eines Nestbeschmutzers bis hin zum Vaterlandshasser einbringt. So verwundert es nicht, daß Hesse auch Preisen und Ehrungen ablehnend gegenübersteht. Als ihm nach bemerkenswertem Einsatz Thomas Manns in Stockholm 1946 der Nobelpreis für Literatur verliehen wird, nimmt er diesen nicht persönlich in Empfang.

Stockholm – Hesse verachtet die Metropolen! Als einsamer Steppenwolf liebt er das Ländliche, das seiner Imagination Raum gibt. Ohnehin reist der einst begeisterte und leidenschaftliche Wanderer (auch hierin ähnelt er etwa Nietzsche oder Thomas Bernhard) mit zunehmendem Alter immer weniger, vertieft sich immer mehr ins innere Erkunden, das er mit dem weniger wichtigen Äußeren kontrastiert. (Zuletzt besucht der Schweizer Hesse seine Heimat Deutschland im Jahre 1936.)

Viele Fotos und vereinzelte Filmaufnahmen zeigen Hesse als stoischen Asketen bei der Gartenarbeit. Er schneidet Rosen oder sitzt einfach am Feuer, zündelt, verbrennt Reisig und starrt gebannt in die Flammen. Das Feuer ist für ihn Symbol des Lebens, Wasser ist stets Medium des Todes. Im Garten findet Hesse, der Mitentdecker Kafkas, die Ruhe zur Meditation. Gunnar Decker schreibt: »So ist der Garten nicht nur ein Sinnbild des menschlichen Lebens, für Hesse wird er das Modell seiner Arbeit als Autor, eine Schule des Sehens und des Säens, des glücklichen Gleichgewichts von vita activa und vita contemplativa.«

Aus diesem Gleichgewicht heraus entsteht mit großem Fleiß und strenger Disziplin ein Werk, das 20 Bände umfaßt, dazu kommen noch ein Dutzend Briefbände, Hunderte Zeichnungen und Aquarelle. Als Hermann Hesse, dem seine Leukämie-Diagnose nicht mitgeteilt wird – mit Goethe teilt der Hypochonder »die Abwehr gegen Krankheit und Tod« (Decker) –, am 9. August 1962 morgens zwischen 7 und 9 Uhr in Montagnola an einem Hirnschlag stirbt, hinterläßt er der Welt obendrein ein Nachlaß-Konvolut von 44.000 Briefen.

Wir werden auch 50 Jahre nach seinem Tod noch viel von und über Hermann Hesse erfahren, nicht zuletzt dank eines von ihm verschnürten, ominösen Päckchens, das sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach befindet, und das nicht vor dem Jahre 2017 geöffnet werden darf – Hesses Art der Flaschenpost in und für die Zukunft!