Historisches

Das Jevons-Paradoxon für Wissensarbeit

Der 1984 geborene Aaron Levie, Mitbegründer und CEO des Cloud-Anbieters Box, schreibt in einem X-Beitrag:

Das Jevons-Paradoxon hält Einzug in die Wissensarbeit. Indem wir jede erdenkliche Aufgabe wesentlich kostengünstiger erledigen können, werden wir letztendlich viel mehr tun. Die überwiegende Mehrheit der KI-Token wird in Zukunft für Dinge verwendet werden, die wir heute als Arbeitnehmer noch nicht einmal tun: Sie werden für Softwareprojekte verwendet werden, die sonst nicht gestartet worden wären, für Verträge, die sonst nicht geprüft worden wären, für medizinische Forschungen, die sonst nicht entdeckt worden wären, und für Marketingkampagnen, die sonst nicht gestartet worden wären.

William Stanley Jevons (1835–1882) war ein englischer Ökonom, der zentrale Beiträge zur ökonomischen Theorie und zur Analyse von Ressourcenfragen leistete. Die von Levie erwähnte Paradoxon-Idee stammt aus Jevons’ 1865 publiziertem Buch The Coal Question. Darin beobachtet der Autor, daß Fortschritte in der Effizienz der Kohlenutzung – insbesondere im Gefolge der von James Watt entwickelten effizienteren Dampfmaschinen – nicht zu einem geringeren Gesamtverbrauch führten, sondern im Gegenteil die Nachfrage nach Kohle erhöhten, weil Kohle als Energiequelle billiger und vielfältiger einsetzbar wurde. Diese empirische Feststellung widersprach der damals weit verbreiteten Annahme, technische Effizienzsteigerungen würden automatisch Ressourcenverbrauch senken.

In Levies Übertragung auf Wissensarbeit (knowledge work) heißt das, daß Effizienzgewinne durch KI – insbesondere durch KI-Agenten – nicht zu weniger Arbeit führen, sondern zu einer massiven Ausweitung von Tätigkeiten, weil Kosten, Eintrittsbarrieren und Investitionsrisiken drastisch sinken. Dadurch werden Fähigkeiten, die früher großen Unternehmen vorbehalten waren, breit demokratisiert. Zugleich verschwinden Arbeitsplätze nicht einfach, sondern verändern sich: Aufgaben werden automatisiert, während neue, anspruchsvollere Tätigkeiten entstehen.

Schöne neue (alte) Welt!

Von Antwerpen und Plettenberg nach Affeln

Ein Schnitzaltar, Carl Schmitt und die sauerländische Dorfoase

Am 19. März 1959 bedankte sich der 28-jährige Ernst-Wolfgang Böckenförde brieflich aus Münster bei Carl Schmitt in Plettenberg »für die Karte mit dem Affelner Altar«. Zwei Jahre später sprach Böckenförde von einer tiefen emotionalen Bindung Schmitts zu Affeln: »Da Sie Affeln so lieben, [...].« Was hat es mit diesem Altar im heute rund 1100 Einwohner zählenden, gut 50 Kilometer südöstlich von Dortmund gelegenen Affeln auf sich?

Die spätromanische Hallenkirche Sankt Lambertus wartet mit einem überraschenden Schatz auf: ein prunkvoller spätgotischer Schnitzaltar mit auffallend realistischen, detailierten und figurenreichen Bühnenaufführungen, gefertigt um die Jahre 1515-1520 von Künstlern der Antwerpener Sankt-Lukas-Gilde.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Wie ein solch wertvolles Altarretabel ins kleine sauerländische Dorf Affeln gekommen und dort geblieben ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der Entstehungszeit: Mit Beginn der Reformation wurde das sola scriptura-Prinzip populär; ein Bildersturm zog über Mittel- und Nordeuropa hinweg. Es gibt Hinweise darauf, daß das Retabel eine Auftragsarbeit für die norwegische Stadt Bergen gewesen sei – auf der Außenseite des linken Hauptflügels finden sich Darstellungen des heiligen Königs Olaf von Norwegen sowie des Bergener Stadtwappens –, doch daß man es dort aufgrund der bereits eingeführten Reformation nicht mehr abgenommen habe. So verblieb es also auf einer Zwischenstation im kurkölnisch-katholischen Affeln; der lange Transportweg von Flandern nach Norwegen wurde reformatorisch abgekürzt.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Eine andere plausible Erklärung ist ebenfalls auf einer der rückwärtigen Tafeln des Altars angebracht. Dort kniet ein Kleriker, der sich dem Kirchenpatron Sankt Lambertus gegenüber als dessen »Diener Crato« ausweist. Nun gab es einen Crato von Mespe, der zwischen 1520 und 1558 als Pastor in Affeln tätig gewesen ist. Dieser käme somit als geistlicher Stifter in Frage. Woher allerdings die finanziellen Mittel für die Anschaffung des flandrischen Flügelaltars stammten, ist urkundlich nicht überliefert und somit – wie im Falle anderer Provenienzlegenden – historisch nicht abschließend verifizierbar.

Und wie kam Carl Schmitt nach Affeln? Als Schmitt im Mai 1947 aus Nürnberger Gefangenschaft zurück ins märkische Sauerland kehrte, war er 59 Jahre alt. Seine Heimatstadt Plettenberg hatte er vierzig Jahre zuvor zum Studium Richtung Berlin verlassen. Nun sollte er die letzten 38 Jahre seines Lebens in seinem Exilort Plettenberg verbringen, den Hans Blumenberg in einem Brief vom 27. April 1976, als Schmitt bereits im kleinen Dorf Pasel wohnte, als »Oasen-Oase« bezeichnete.

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Bis 1970 hat Carl Schmitt in der Dachgeschoßwohnung des 1937 von seinen Eltern gebauten Hauses im Brockhauser Weg 10 in Plettenberg gewohnt, etwa fünf Kilometer Fußweg vom späteren Wohnort Pasel entfernt, wo Schmitt mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte. Plettenberg entwickelte sich peu à peu in ein Schmittsches Konversationszentrum, einem Pilgerort, in dem sich unterschiedlichste Besucher aus der ganzen Welt einfanden, ein Basislager einerseits für Schmitts Jahrtausende umspannende Gedankenexpeditionen, andererseits für seine viele Kilometer umfassenden Spaziergänge und Wanderungen in die Sauerländer Berge. Vom Brockhauser Weg zur Affelner Sankt-Lambertus-Kirche braucht man per pedes rund zwei Stunden. Die Distanz beträgt etwa sechseinhalb Kilometer; je nach Wanderstrecke ist ein Höhenunterschied von bis zu 280 Metern zu bewältigen. Die ansteigende, kurvenreiche Affelner Straße/L 697, die durch Birnbaum und Bieringsen führt, läuft schließlich in Affeln als Stummelstraße direkt auf Sankt Lambertus zu. Die Kirche, die um 1250 vollendet wurde, stellte für Carl Schmitt und seine Besucher ein oft frequentiertes Ziel dar, hin und wieder ergänzt durch einen Abstecher zum Gasthof Sasse im rund anderthalb Kilometer entfernten Dorf Altenaffeln.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Plettenberg erlebte Schmitt, der sich selbst in seinem Glossarium (ironisch?) als »eine[n] katholische[n] Laie[n] deutscher Volks- und Staatszugehörigkeit« bezeichnete, eine Jugend als Angehöriger der katholischen Diaspora, eingebettet in ein überwiegend protestantisches Umfeld. Was konfessionell innerstädtisch beobachtet werden konnte, traf auch interurban zu, denn auf seinem Weg nach Affeln verließ Schmitt den protestantisch dominierten Teil des ehemaligen Herzogtums Mark und betrat das katholisch geprägte kurkölnische Sauerland, das dem Erzbistum Köln zugeordnet war. Zugleich überschritt Schmitt eine dialektgeographische Sprachgrenze, die sich in plattdeutschen Mundarten manifestierte. So hieß beispielsweise »Haus« in Plettenberg »Hūs«, in Affeln hingegen »Hius«; »böse« wurde im Plettenberger Platt »böuse« gesprochen, während es in Affeln »boise« lautete.

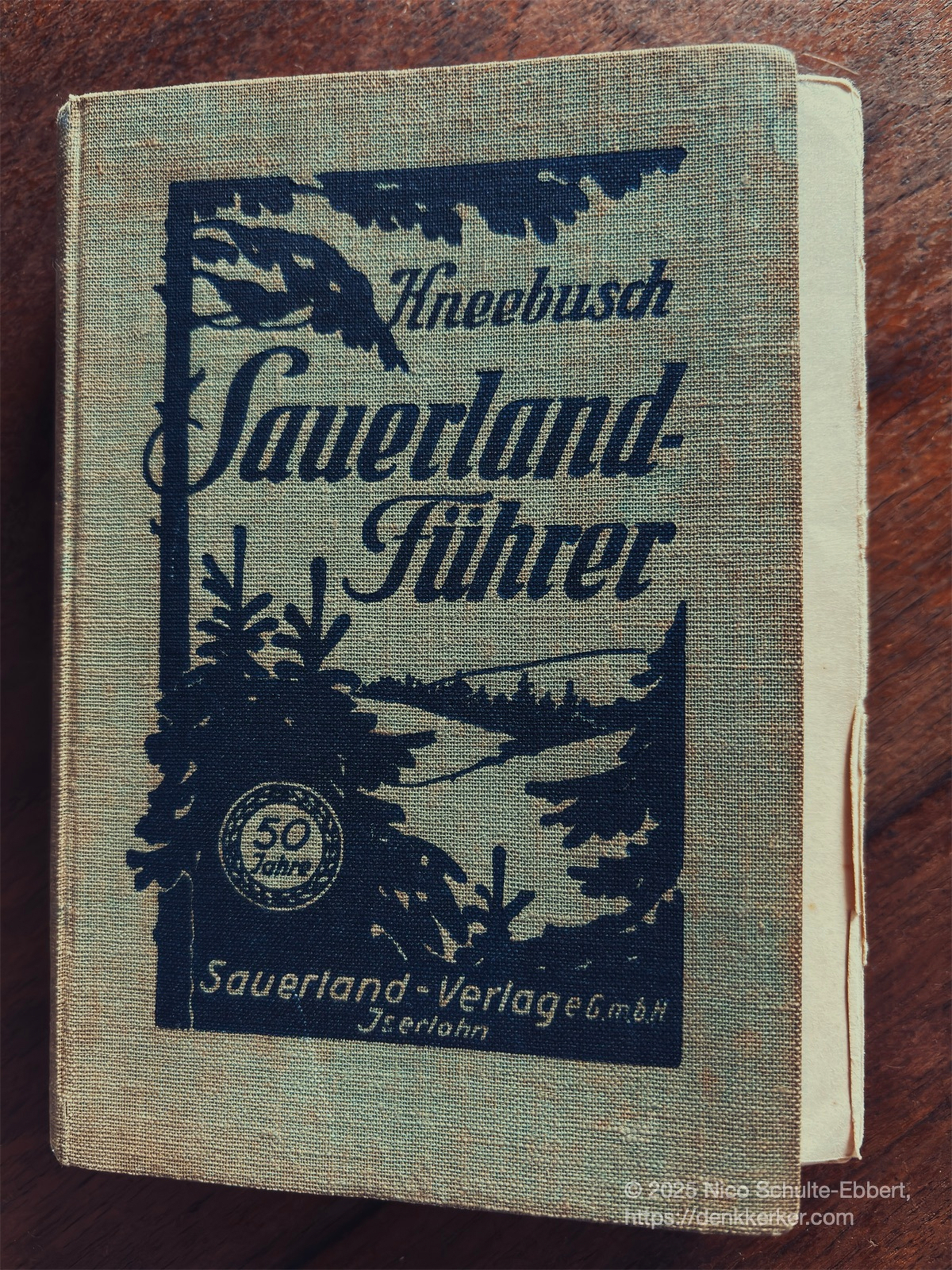

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Kneebuschs Sauerland-Führer, den Carl Schmitt selbst besaß und auf seinen Wanderungen verwendete, heißt es über Affeln im Hauptteil zum westlichen Sauerland, präziser: Das Hönnetal mit den Wanderungen Fröndenberg-Menden – Balve – Neuenrade (Zitate aus der 19. Aufl. 1934):

Wanderungen: 1. Zum Bahnhof Plettenberg (1½ Std) auf Hwstr 18, über den Hemberg, 535 m, mit schönem Blick ins Lennetal.

Neben den dorfansässigen Gasthöfen findet die Sankt-Lambertus-Kirche prominent und ausführlich Erwähnung:

Sehenswert ist in der Hallenkirche (Uebergangsstil, mit romanischem Tympanon), der 1928 wieder aufgearbeitete flandrische Schnitzaltar aus der Zeit der Spätgotik (16. Jahrh), u. a. drastische Teufelsgruppen. Am Südportal gut erhaltene Skulpturen im Giebelfeld aus dem 12. Jahrh. 1182 hieß der Ort Alfonon, später Affele.

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Am 16. August 1931 hielt der 43-jährige Carl Schmitt in seinem Tagebuch fest:

Schöner Spaziergang nach Affeln, in der Kirche vor dem Altar

[gebetet], über Küntrop;[...]nach Neuenrade, mit dem Autobus nach Werdohl, ½ 3 zu Hause. Froh über den schönen Spaziergang.

Schmitt war – wie etwa Rousseau, Thoreau oder Nietzsche, die sich ihre Werke, ja ihr Denken quasi erwandert haben – ein leidenschaftlicher und ausdauernder Wanderer, ein homo viator. Das Sauerland, dieses »Land der tausend Berge« (Wilhelm Hüls, 1936), diese »Welt großartigster Spannung« (Schmitt, 1954), bot ihm die perfekte Kulisse. Besonders häufig frequentierte Schmitt seine drei »Hausberge« Saley (488 m), Hohe Molmert (574 m) und Heiligenstuhl (584 m). Ob Schmitts wiederholte Wanderungen nach Affeln, seine Besuche von Sankt Lambertus, seine Gespräche mit dem dortigen Pfarrer als peregrinationes, als Akte der Frömmigkeit oder Zeugnisse der Glaubenstreue, bezeichnet werden können, sei dahingestellt. (Ohnehin waren es Andere, die zum ›Plettenberger Eremiten‹ gepilgert sind.)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Carl Schmitt antwortete Ernst-Wolfgang Böckenförde am 12. Februar 1961:

Herzlichen Dank für Ihren Vorschlag für Arnsberg und Münster! Er ist hoffentlich kein ›Block‹, und Sie erlauben mir, dass ich ihn teile: nach Arnsberg komme ich gern (genau wie Sie vorschlagen: Sonntag, 19/2 von 9.30 ab Plettenberg, Hochamt Affeln, dann weiter nach Arnsberg). Aber nach Münster kann ich beim besten Willen nicht kommen; ich fahre von Arnsberg über Wenneman

[sic!]mit der Bahn zurück; das ist keine grosse Sache; eine schöne, gemütliche Fahrt mit dem Triebwagen durch das Sauerland, kaum eine Stunde. So wollen wir es lassen, lieber Ernst-Wolfgang.

Es mußte nicht immer eine anstrengende Wanderung sein.

John Lennons Fairchild 660

Das am 20. November 2025 veröffentlichte Interview Rick Beatos mit dem legendären Toningenieur und Produzenten Ken Scott gibt einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen und auf die technische Entstehung der Musik der Beatles, David Bowies und des Mahavishnu Orchestra. Interessant für mich, der ich mich seit fast drei Jahren mit Podcast-Produktion, Plugins, Mikrophonen, Vorverstärker und Interfaces befasse, waren vor allem die folgenden Äußerungen Scotts über den von Rein Narma Ende der 1950er Jahre entwickelten Fairchild 660-Kompressor und John Lennons verzerrte Stimme:

›Eines war immer garantiert: Johns Gesang wurde stets vollständig überlimitiert

[overlimit]mit einem Fairchild 660, und das führte zu Verzerrungen, und genau das liebte er.‹ – ›Und ist das bei I Am The Walrus auch so? Sind das die Verzerrungen des Fairchild?‹ – ›Ja, und es muß ein 660 sein, nicht ein 670.‹ – ›Warum ist das so?‹ – ›Jeder, der behauptet, der 670 sei lediglich die Stereo-Version des 660, weiß entweder nicht, wovon er spricht, oder er lügt, denn der 670 wurde ausschließlich für Mastering, für Schneideräume gebaut und hat eine völlig andere Konstruktion als der 660.‹

Ich selbst habe für meine Sprachaufnahmen beziehungsweise die Podcast-Sessions lange Zeit einen 660 verwendet, allerdings bin ich inzwischen zum 1176 AE übergegangen, da dieser Spitzen abfängt und artikulierter mit Transienten und Konsonanten umgeht, während jener das Audio-Signal eher weichzeichnet, sprich: zu warm, zu dick und zu unpräzise verfährt. Bestens geeignet für musikalisch-künstlerische Darbietungen, weniger gut für reine Sprachaufnahmen.

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Das von mir verwendete 660-Plugin von Universal Audio

Noch heute sind die Fairchild 660er, die Abbey Road Studios in den 1960er Jahren erworben hat, täglich im Einsatz!

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

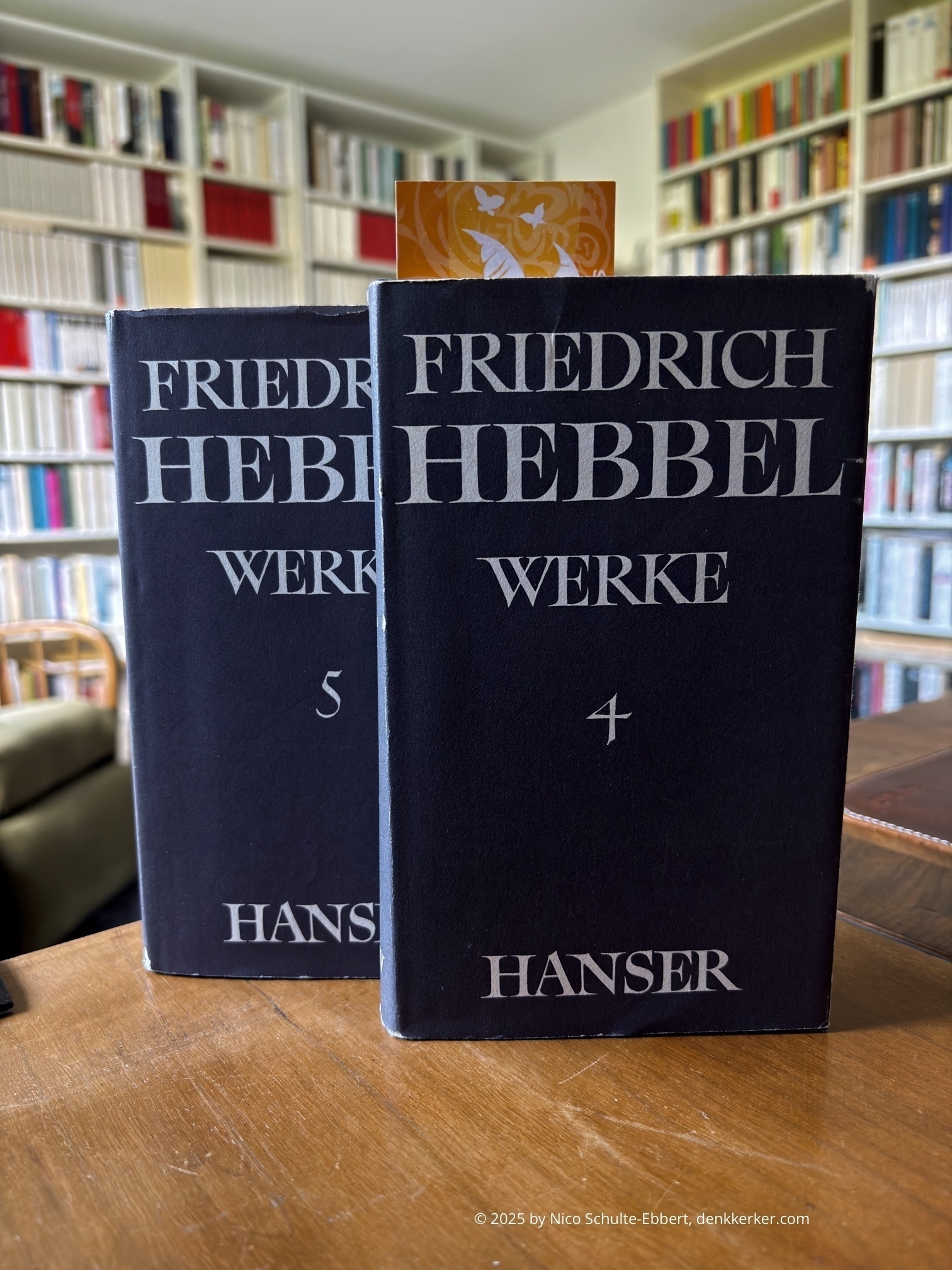

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

Von Päpsten in spe und Pumpernickel in re

Derzeit strahlt der WDR die Serie 1250 Jahre Westfalen aus. Der heutigen Episode über »Kulinarische Erkundungen« entnahm ich Historisches:

Pumpernickel, dieses schwarze, kompakte Brot aus Schrot und ganzen Roggenkörnern, ist nicht nur Zutat, sondern Botschaft. In ihm steckt Westfalen vielleicht in seiner reinsten Form. Schwer, süßlich und ein wenig eigen. Und voller Geschichte. Schon beim Westfälischen Frieden 1648 war das Brot mit auf dem Tisch. Sehr zum Unmut des päpstlichen Diplomaten Nuntius Fabio Chigi, später Papst Alexander VII.: »Ecce panis Westphalorum! Sehe da das gotische Brot der Westfalen! Ein unglaublicher Fraß, selbst für Bauer und Bettler kaum genießbar.«

Vermutlich hätte sich Chigi in seinem abwertenden Urteil nur noch mehr bestätigt gefühlt, hätte er die Semantik dieses eigenartigen, erstmals 1628 bezeugten Ausdrucks gekannt. In Pfeifers Etymologischem Wörterbuch des Deutschen heißt es:

Das Grundwort Nickel, die als Schelte gebrauchte Kurzform von Nikolaus

[...], ist hier verbunden mit dem Bestimmungswort Pumper in der Bedeutung ›Furz‹, so daß das Schimpfwort etwa als ›Furzkerl‹ aufzufassen ist. Wegen seiner blähenden Wirkung wird das schwerverdauliche Brot seit 1654 (anfänglich spöttisch) Pumpernickel genannt.

Ob Chigi nicht nur gustatorisch am Pumpernickel Anstoß nahm, sondern auch – nach gastro-konvulsivischen Episoden – unter dessen olfaktorischen Effekten litt, wird wohl abschließend nicht geklärt werden können. Es bleibt zu hoffen, daß er spätestens als Alexander VII. seinen ganz eigenen kulinarischen Westfälischen Frieden geschlossen habe.

Zeitlose Signaturen

Vor über acht Jahren, am 13. November 2016, notiert Peter Sloterdijk, fünf Tage nach dem Wahltag zur US-Präsidentschaftswahl:

Trump macht dreißig Jahre politisch-rhetorischer Evolution zunichte, indem er dem Unkorrekten einen Platz an der Sonne zurückerobert. Sein Ton ist nicht der eines lokalen Dialekts, auch nicht Arbeitersprache, er fällt unter die Kategorie Vulgarisierung – unterlegt mit je einer starken Dosis Oligarchenzynismus, Oberschichtanarchismus und Reiche-Leute-Wurstigkeit. Er sagt keinen Satz, bei dem nicht ein Leck-mich-am-Arsch an die Adresse derer mitklingt, von denen er annimmt, daß sie ihm nicht zustimmen. Mit einem Spruch wie: Grab them by the pussy verändert er die Kurse an den rhetorischen Börsen auf längere Zeit.

Man meint, in einer Zeitschleife gefangen zu sein.

An Hamanns Grab in Münster

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Thomas Brose erinnert in seinem Neujahrsbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung an den Königsberger Philosophen und Schriftsteller Johann Georg Hamann (1730-1788), dessen christliches Erweckungserlebnis und dessen Tod in Münster.

Im Jahr 1787 gelang es der Fürstin

[Amalia von Gallitzin]und ihrem Kreis christlicher, meist katholischer Intellektueller, den bereits erkrankten «Magus»[Hamann]zur Fahrt nach Münster zu bewegen – zu seiner allerletzten Reise. Der leidenschaftliche Lutheraner, dessen Wesen der Fürstin «ganz von der Heiligen Schrift imprägniert» erschien, wurde damit zu einem geistlichen Lehrer, in einer Ökumene der besonderen Art. Nachdem Hamann im Sommer 1788 gestorben war, wurde er in Münster beigesetzt.

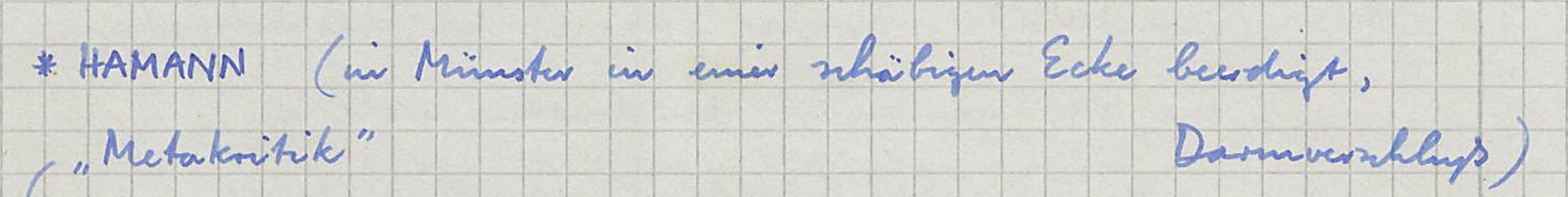

Dies wiederum rief mir eine Äußerung meines »Ersatzdoktorvaters« Eric Achermann in Erinnerung, Hamann läge hier »in einer schäbigen Ecke beerdigt«.

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ein spontaner Abstecher Anfang Juli 2011 zur schlichten Urne am östlichen Eingang des Überwasserfriedhofs konnte die krasse Behauptung zumindest ein wenig entschärfen.

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Epochales Wettkriechen

Gleich im einleitenden Absatz seines mit »Oft unsichtbar, und doch omnipräsent« betitelten Nachrufs auf die gestern im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin Elisabeth II. drückt Jochen Buchsteiner die Wirkmächtigkeit der britischen Monarchin mit der Ansicht aus, auch diese zweite Elisabeth könnte einer Epoche ihren Namen geben:

Wenn Königin Elisabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und ihrem Volk zuwinkte, blickte sie unweigerlich auf ihre Ur-Urgroßmutter. Gleich vor dem Haupttor erhebt sich das »Victoria-Memorial«, das an eine Monarchin erinnert, die – wie vor ihr nur die Tudor-Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert – einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hat. Jetzt, nach ihrem Tod, könnte auch Königin Elisabeth II. zu einem Epoche-Namen werden. Wo Elisabeth I. für den Aufbruch Englands in die Neuzeit stand und Victoria für die Blütejahre des Empire, repräsentierte Elisabeth II. ein Land, das in den 70 Jahren ihrer Amtszeit friedlich den Weg zurück ins Glied gefunden hat. (Jochen Buchsteiner, F.A.Z.)

Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Königin in der Tat epochal; sie war der einzige Regent im Buckingham Palace, an den sie sich erinnern können. Daß sie – wie viele Zeitungen betonen – mit über 70 Jahren die am längsten regierende Monarchin sei, ist mißverständlich, da diese markierte Formulierung vermuten läßt, es gäbe noch einen länger regierenden männlichen Monarchen, was nicht der Fall ist. (Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es »die Oberhäuptin« in den Duden geschafft haben wird. Dann sollte allerdings der Kopf, der hinter diesem sprachwandlerischen Fehltritt steckt, auch gleich »die Köpfin« aufnehmen.) Königin Elisabeth II. führt die Rangliste der Staatsoberhäupter mit den längsten Amtszeiten vor dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016) an, dessen Amtszeit nur 87 Tage kürzer gewesen ist als diejenige Elisabeths. Auf dem dritten Platz folgt der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916), der als Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen 68 Jahre lang regierte.

Ich selbst habe die Königin einmal gesehen, aus der Entfernung zwar, doch gut erkennbar in Begleitung ihres Ehemanns und beider Sohn und Thronfolger. Es war vor achtzehn Jahren, genauer gesagt am 4. September 2004 im Rahmen der »Highland Games« im schottischen Braemar. Traditionell besucht die königliche Familie dieses Spektakel, das ganz in der Nähe ihres Sommersitzes Balmoral Castle stattfindet. Für den deutschen Touristen besitzt das »Braemar Gathering« den Charme der Bundesjugendspiele: von Sackhüpfen über folkloristische Tänze, Hochsprung, Baumstammwerfen, hin zu Dudelsackspielen und Staffellauf wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und als das royale Fahrzeug mit der Queen, Prince Philip (1921-2021) und Prince Charles, gefolgt von einem mit Leibwächtern besetzten Auto, in den Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park einfuhr, fragte sich ein Zuschauer, der hinter mir saß, ob dies eine weitere Attraktion sei: »What’s that? A car race?«

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

In den immer schneller werdenden Gegenwarten der vergangenen siebzig Jahre war Elisabeth II. der Fels in der Brandung, ein Orientierungspunkt und ein Entschleunigungsmonument gegen Moden, Trends und Hypes. Der greise Carl Schmitt berichtete Hans Blumenberg am 20. Oktober 1974 über die »traurige Situation eines 86jährigen Alten in einer Welt, die sich mit Über-Zeit-, Über-Schall- und Über-Mensch-Geschwindigkeiten um mich herum bewegt, während das Tempo meiner Maschine mit einer komischen Langsamkeit der psycho-somatischen Apparatur dahinkriecht, sodaß mir ein Wettkriechen zweier Schnecken allmählich spannender wird als ein Wettflug zweier Astronauten.«

Nun wird Elisabeths Sohn Prince Charles, der ewige Praktikant, als King Charles III. in die royale Chefetage befördert. Er ist mit 73 Jahren der älteste britische Thronbesteiger. Die Schnecke hat ihr Ziel erreicht. Wird sie sich als epochaler Astronaut entpuppen?

Regionalmythologie des Sauerlandes

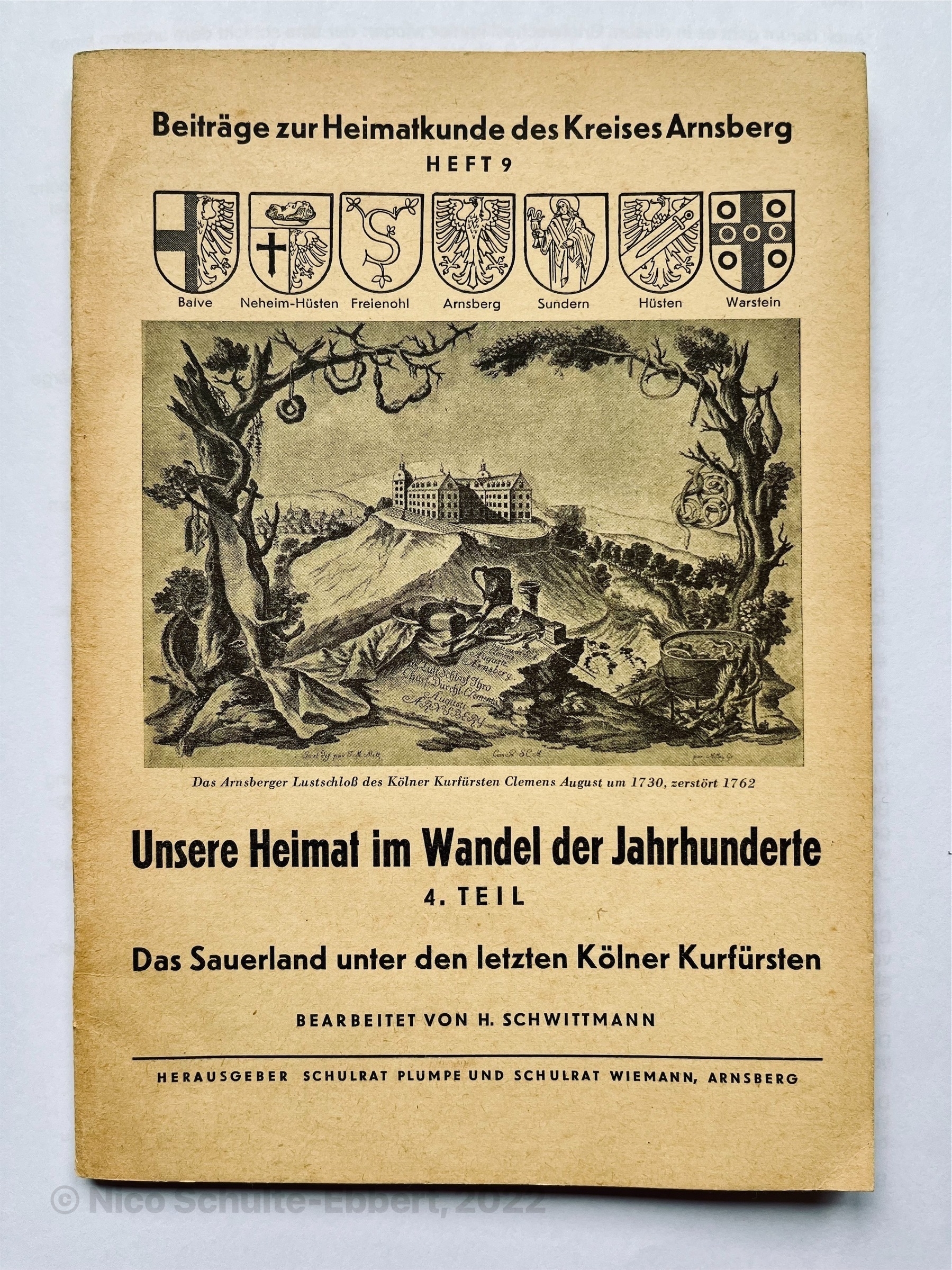

Im geerbten großelterlichen Bücherregal stieß ich kürzlich auf das 48-seitige neunte Heft der Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg (ohne Jahresangabe, nach 1960), zu dem auch mein Großvater Hubert Schulte-Ebbert (1909-1981) zwei Texte beigesteuert hat, und zwar »Kriegsgreuel in Allendorf und Enkhausen« (pp. 7-9) zum Abschnitt »Der Siebenjährige Krieg im Herzogtum Westfalen« sowie »In Allendorf um 1804« (pp. 25-8) unter »Rekrutenfang im Sauerland«.

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Weltgeschichtlich interessanter erscheint mir jedoch der Beitrag »Napoleon im Sauerland« von H. Schwittmann, den ich folgend in toto wiedergeben werde. Zum historischen Kontext seien vorab aus der »Zeittafel Heimatgeschichte« auf Seite 45 des Heftes die folgenden Hintergrundinformationen bereitgestellt:

1794-1802 Wieder Franzosen im Land. 1802-1816 Arnsberg unter hessischer Herrschaft. 1813-1815 Sauerländer im hessischen Heere auf Seiten Napoleons. Nach der Schlacht bei Leipzig Übertritt zu den Verbündeten. – Franzosen, Preußen und Russen in Arnsberg.

Napoleon im Sauerland (Überschrift)

Napoleon hatte zwischen Rhein und Elbe ein Riesenheer zusammengezogen, um das letzte Bollwerk des europäischen Festlandes, das riesige Rußland, niederzuringen. Auch 20 000 Westfälinger wurden zwangsweise rekrutiert, von denen nur wenige wieder heimgekehrt sind. Die meisten verhungerten, erfroren oder versanken irgendwo im russischen Schnee, viele ertranken in den eisigen Fluten der Beresina.

Im Herbst 1812 reiste Napoleon auch durch unsere Heimat. In einem stillen Städtchen machte er Rast, ließ sich königlich bewirten und verlangte nach Sehenswürdigkeiten. Da war guter Rat teuer. Was sollte man den verwöhnten Monarchenaugen anbieten? Kriege und Feuersbrünste hatten nur die steinerne Kirche und das in der Nähe stehende St.-Michaels-Häuschen übriggelassen. Da fiel dem »Maire« etwas Besonderes ein*). Er dachte: »Vielleicht ist ein über 100 Jahre alter Bürger unseres Städtchens auch etwas Seltenes!« Bald stand nun der knorrige Sauerländer im blauen Kittel, mit derbem Krückstock und der unvermeidlichen halblangen Schnörgelpfeife vor seiner allmächtigen Majestät. Ein Dolmetscher war auch zur Stelle, und nun begann ein seltsames Gespräch in unverfälschtem Platt und Salonfranzösisch. Unser lustig-listiges Bäuerlein blieb dem Imperator keine Antwort schuldig.

Der Korse: »Wie kommt es, daß Ihr so alt geworden seid?« Der Alte: »Ick hew mey no jedem Eyten ’nen Wacholder drunken.« »Was muß man besitzen, um bis ins hohe Alter glücklich zu sein?« »Ne Frugge, dey nich schennt ower guet koeket; jeden Dag seyne Arbeyt un am Owend würklichen Feyerowend.« »Welchen Wunsch könntet Ihr noch vor Eurem Ende haben?« »Je, ich möchte no enmal twintig Johre olt seyn und ümmer nen Daler inne Taske hewen.« »Möchtet Ihr nicht einmal mit mir tauschen und Kaiser von Frankreich sein?« »Nei, nei, blauß datt nich!« »Warum denn nicht!« »Eistens kann ick met meyner plattduitsken Sniute nich franzeusisch kuiern, kein Menske könn mey verstohn, und twettens kann ich de Franzmänner niu eimol nich jutstohn, se sind mey alle te wieppelig, und drüttens ist datt Kaiserseyn in Frankreich te unsieker. Mey iß vertallt woren, un et sall gar nich sau lange här seyn, datt de Franzausen eyhren Künnig in Paris köppet hätt, oder wiettet ey dat villichte biäter! Hiätt se nich seyne Frugge gleyk mett köppet? Ney, ney, dann blew ick doch laiwer in meynen soliden Holsken.«

Das war scharfer Tubak für Bonaparte, und ohne an den üblichen Gnadentaler zu denken, gab er eiligst Order zur Weiterfahrt. Napoleon legte sonst großen Wert auf öffentliche Anerkennung. An seinen Geburtstagen wurde das umfangreiche Programm der Feier durch Zeitungen, Anschläge, Verkündigungen von der Kanzel und durch öffentliches Ausschellen bekannt gemacht. Für den Festgottesdienst war ein besonders Kirchengebet vorgeschrieben. Aus dem Text lesen wir zwischen den Zeilen von der großen Sehnsucht der Deutschen nach Frieden:

»Liebevoller himmlischer Vater, Du hast uns befohlen, Gebet und Fürbitte zu tun für alle Menschen, insbesondere für die Könige und Fürsten der Erde. Wir beten daher auch zu Dir für Deinen Knecht, unsern Kaiser und König Napoleon. Auf ihm ruhe Dein Geist, o Herr, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist Deiner Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Dir! Segne ihn, Allgenugsamer, aus der Fülle Deines Segens. Kröne alle seine gemeinnützigen Unternehmungen mit einem glücklichen Erfolge. Laß uns und alle Untertanen unseres Beherrschers unter seiner Regierung ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit! Dir, unserm gemeinschaftlichen Vater, Deinem Sohn Jesu Christo und dem Heiligen Geiste sei Ehre, Lob, Preis und Dank dargebracht bis in Ewigkeit! Amen.«

Wie man heute mit Böllerschüssen die Fronleichnamsprozessionen begleitet, standen damals auf den Markt- und Kirchplätzen französische Batterien und feuerten ihre Salutschüsse in das Glockengeläute. Der Chronist erzählt, daß viele Scheiben unserer Kirchenfenster dabei zersprangen. »Scherben bringen Glück«, sagten die Franzosen, aber das französische Glück hat danach nur fünf Jahre gedauert. Ruhm und Ehre der »Grande Nation« sanken mit Moskau in Schutt und Asche, und der stolze Korse rettete sich wie ein gehetzter Wolf über Rußlands Schneefelder nach Paris zurück. Sein 600 000-Mann-Heer hatte er feige im Stich gelassen.

Unser steinalter Landsmann überlebte den Ruhm seines ehemaligen Gesprächspartners. Als er 1815 von der Verbannung Napoleons nach Elba hörte, gnisselte er durch seine mächtigen Tabakswolken: »Ick hewet eym (Napoleon) jo sau echtenrüm prophezeiet – ower diüse jungen Luie könnt jo niu eymol nich hören!«

*) Maire nannte man neuerdings die Bürgermeister im Königreich Westfalen, das der immer »lustike« Jerôme, der Bruder Napoleons, von Kassel aus regierte. Von ihm sagt man, da er in seiner Residenz wie »ein Gott in Frankreich lebte«. Jerôme meinte, es könne auch mal ein Korse in Westfalen herrschen, da ja auch ein Westfale – Theodor Neuhoff aus Plettenberg – König von Korsika gewesen sei.

Anders als die Begegnung zwischen Goethe und Napoleon im Rahmen des Erfurter Fürstenkongresses am Vormittag des 2. Oktober 1808 in der Statthalterei, die etwa eine Stunde gedauert hat und im wesentlichen um Literatur und Goethes persönliche Situation kreiste, ist diejenige zwischen dem französischen Kaiser und einem unbeeindruckten, schlagfertigen, über hundert Jahre alten Sauerländer keine historische. Der Detailreichtum der plattdeutschen Unterredung ist ein starkes Indiz für deren Fiktionalität (Schwittmann nennt keine Quelle); der genaue Ort (»[i]n einem stillen Städtchen«, »steinerne Kirche«, »St.-Michaels-Häuschen«) als auch die Namen des Bürgermeisters und des greisen Sauerländers, dem eine Privataudienz beim titanischen Kaiser gewährt wurde, bleiben ungenannt.

Daß Napoleon mit einem Sauerländer Urgestein im ›Land der tausend Berge‹ kuierte, gehört wohl ins Reich sauerländischer Regionalmythen.

H. Schwittmann. »Napoleon im Sauerland.« Unsere Heimat im Wandel der Jahrhunderte. 4. Teil. Das Sauerland unter den letzten Kölner Kurfürsten. Bearbeitet von H. Schwittmann, o. J., pp. 36-8. Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9. Herausgegeben von Schulrat Plümpe und Schulrat Wiemann, Arnsberg.

Gustav Seibt. Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. 5., unveränderte Aufl., C. H. Beck, 2010.

Sauerländer Platt. Ein Wörterbuch. So kuiert de Sauerländer. Bearbeitet von Reinhart Pilkmann-Pohl und Werner Beckmann. Herausgegeben vom Sauerländer Heimatbund e. V. 2. Aufl., Woll, 2019.

Ursprünge des Schwarzen Todes

Der 1440-Newsletter machte mich kürzlich auf die Ursprünge des sogenannten ›Schwarzen Todes‹ aufmerksam, dem in Europa zwischen den Jahren 1346 und 1353 geschätzt 25 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind – etwa ein Drittel der Bevölkerung:

Genom-Analysen von Überresten aus dem 14. Jahrhundert, die ursprünglich im heutigen Kirgisistan vergraben waren, deuten darauf hin, daß ein Ausbruch in der Region wahrscheinlich als Vorläufer des Schwarzen Todes diente, wie Forscher gestern bekannt gaben. Die Entdeckung wirft Licht auf das langjährige Rätsel um den möglichen Ursprung der mittelalterlichen Pest, die vor etwa 700 Jahren in ganz Eurasien und Nordafrika Millionen von Menschen tötete.

In der Studie wurde DNA von einem Stamm des pestverursachenden Bakteriums Yersinia pestis in Gräbern gefunden, bei denen die Grabsteine darauf hinwiesen, daß die Bewohner an der Pest gestorben waren. Die Analyse ergab, daß der Stamm ein direkter Vorfahre einer Reihe von Hauptlinien ist, die sich später über mehrere Kontinente ausbreiteten, darunter auch eine Variante, die aus Gräbern, die auf dem Höhepunkt des Ausbruchs der Pest im Jahre 1348 in London ausgehoben wurden. > Die Region lag jahrhundertelang an einer zentralen Stelle entlang der alten Seidenstraßen-Handelsrouten, was nach Ansicht der Forscher die weite Verbreitung der Krankheit begünstigt haben dürfte.

Man muß wohl nicht erst auf Forscher des 28. Jahrhunderts warten, die die COVID-19-Pandemie mit der sogenannten ›Neuen Seidenstraße‹ in Verbindung bringen werden. Die wesentlich erleichterte globale Mobilität und die um den Faktor 20 gestiegene Weltbevölkerung im Vergleich zur Lebenswirklichkeit der Menschen des 14. Jahrhunderts sind wesentliche Faktoren, die die Verbreitung von SARS-CoV-2 begünstigen und die mit vergrößertem Allgemeinwissen, beschleunigter globaler Kommunikation sowie verbesserten medizinischen Errungenschaften und Standards um Verlängerung und Eindämmung dieser Pandemie ringen.

Heimsuchung vom jugendlichen Ich

Die US-amerikanische Historikerin und Journalistin Anne Applebaum begibt sich in einem lesenswerten Beitrag für die September-Ausgabe von The Atlantic in den Kaninchenbau der immer grotesker werdenden und immer besorgniserregendere Ausmaße annehmenden sozial-aktivistischen Bewegungen zwischen cancel culture und political correctness, deren Vertreter sie als »Neue Puritaner« bezeichnet. Sie schreibt:

Die Tadelsüchtigkeit

[censoriousness], das meidende, ausweichende Verhalten[shunning], die ritualisierten Entschuldigungen, die öffentlichen Opfer – das sind eher typische Verhaltensweisen in illiberalen Gesellschaften mit starren kulturellen Codes, die durch starken Gruppendruck durchgesetzt werden. Dies ist eine Geschichte über moralische Panik, über kulturelle Institutionen, die sich angesichts einer mißbilligenden Menge selbst kontrollieren oder läutern. Dabei handelt es sich nicht mehr um reale Massen, wie einst in Salem, sondern um Online-Mobs, die über Twitter, Facebook oder manchmal auch über firmeninterne Slack-Kanäle organisiert werden. Nachdem Alexi McCammond zur Chefredakteurin von Teen Vogue ernannt worden war, entdeckten die Leute alte anti-asiatische und homophobe Tweets, die sie zehn Jahre zuvor als Teenager geschrieben hatte, und verbreiteten sie auf Instagram. McCammond entschuldigte sich natürlich, aber das war nicht genug, und sie sah sich gezwungen, den Job zu kündigen, bevor sie ihn antrat. Sie hatte eine sanftere Landung als andere – sie konnte zu ihrer früheren Arbeit als politische Reporterin bei Axios zurückkehren –, aber der Vorfall zeigt, daß niemand sicher ist. Sie war eine siebenundzwanzigjährige farbige Frau, die von der National Association of Black Journalists zum »Emerging Journalist of the Year« ernannt worden war, und doch wurde sie von ihrem jugendlichen Ich heimgesucht. Man sollte meinen, daß es für die jungen Leser der Teen Vogue gut wäre, Vergebung und Gnade zu lernen, aber für die Neuen Puritaner gibt es keine Verjährungsfrist.

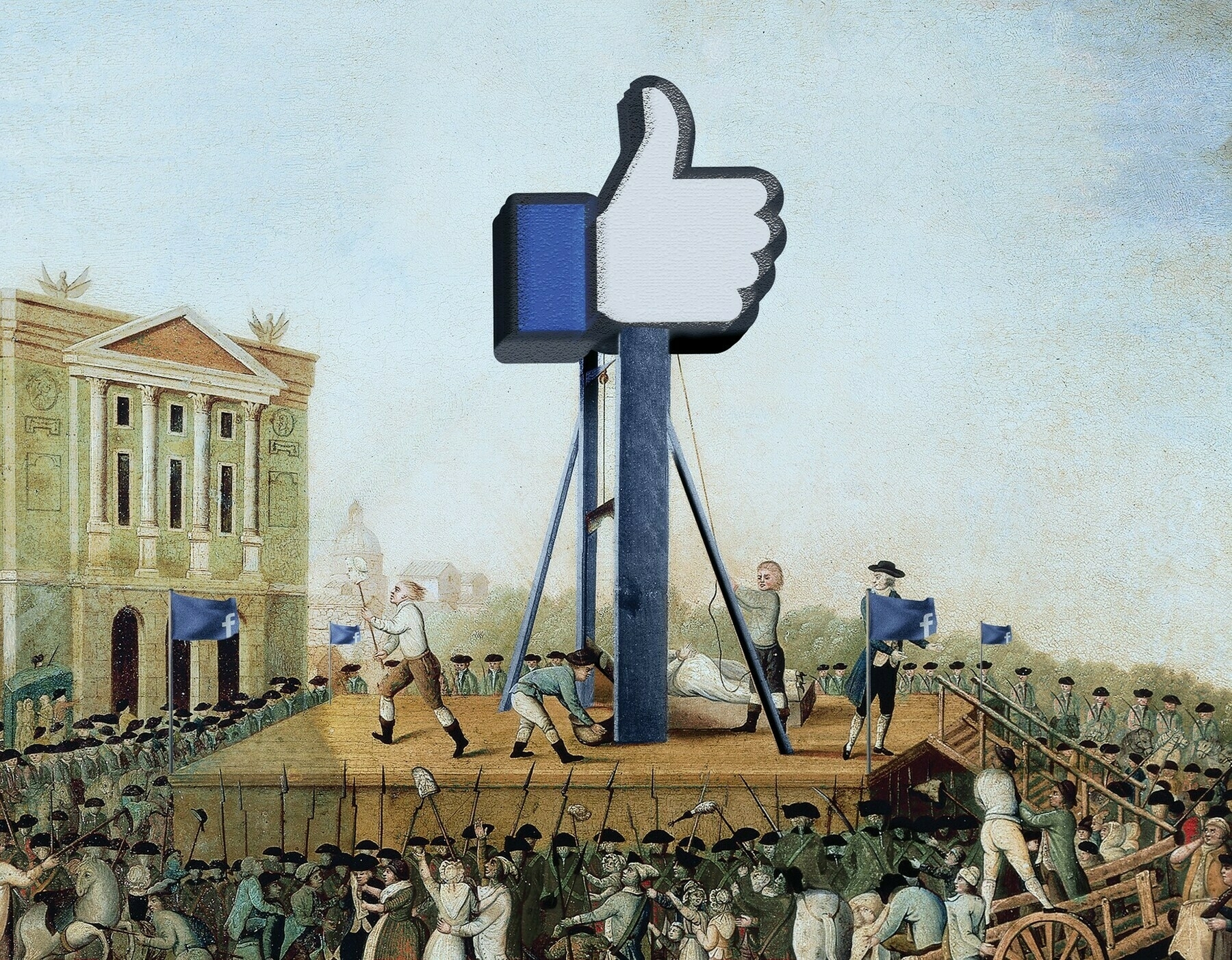

Applebaums Essay überzeugt nicht nur mit eindrücklichen und schier unglaublichen Beispielen von Vorgängen an Universitäten oder in Medien- und Verlagshäusern; ihm sind auch beeindruckend symbolträchtige Abbildungen des Grafikdesigners Nicolás Ortega beigefügt. Eine davon möchte ich beispielhaft wiedergeben. Sie basiert auf dem Gemälde »Die Hinrichtung Marie-Antoinettes am 16. Oktober 1793« eines anonymen Malers, das durch das Hinzufügen des Facebook-Like-Daumens als riesenhaftes Logo der Guillotine an die subtile, digitale terreur der Gegenwart gemahnt.

De Agostini Picture Library / Getty / The Atlantic

De Agostini Picture Library / Getty / The Atlantic

Ist das Urteil gefällt, ist das Fallbeil gelöst, ist der Kopf vom Rumpf getrennt, macht der Dislike-Daumen jegliches Bitten um Verzeihung, jegliche Begnadigung unmöglich. Das Netz vergißt nicht. Das Netz vergibt nicht.

Anne Applebaum. »The New Puritans. Social codes are changing, in many ways for the better. But for those whose behavior doesn’t adapt fast enough to the new norms, judgment can be swift—and merciless.« The Atlantic, August 31, 2021, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/10/new-puritans-mob-justice-canceled/619818/.

Adorno und die Beatles

In einer Rezension im New Statesman entdecke ich eine verblüffende Verschwörungsideologie, die sich hinsichtlich des atemberaubenden Erfindungsreichtums nicht hinter rezenten Manifestationen verstecken muß:

Im Jahr 2010 schrieb Fidel Castro, daß die im Exil lebenden marxistischen Akademiker in den 1950er Jahren mit der Rockefeller-Familie zusammenarbeiteten, um Bewußtseinskontrolle zu entwickeln und Rockmusik als neues Opium für die Massen einzusetzen – daher, so Castro, die Invasion der Beatles in die USA, die, wie er behauptete, von der Frankfurter Schule beauftragt worden waren, den Merseybeat als Waffe einzusetzen, um die Befreiungsbewegungen zu zerstören.

[Martin]Jay findet die Idee lächerlich und meint ironisch, daß dies John Lennons ruhigen Text in einem der Hits der Band erklärt: »You say you want a revolution. You know you can count me out… Don’t you know it’s gonna be all right?« In den späten 1930er Jahren nahm Adorno an einem von der Rockefeller Foundation finanzierten Forschungsprojekt in Princeton teil – über Radioinhalte, nicht über Gedankenkontrolle – und verstand die Beatles durchaus als Instrumente einer Kulturindustrie, mit der der Spätkapitalismus die Revolution vereitelte. Adorno war jedoch nicht die graue Eminenz hinter der Weltherrschaft der Pilzköpfe.

Dagegen wirkt die »Paul-is-dead«-Sage geradezu lächerlich phantasielos.

Stuart Jeffries. »Why Theodor Adorno and the Frankfurt School failed to change the world.« Rezension zu Splinters in Your Eye: Frankfurt School Provocations, von Martin Jay. New Statesman, 18 August 2021, https://www.newstatesman.com/splinters-in-your-eye-frankfurt-school-review.

Bootlegs und Wheelchairs

Ich erfahre aus dem Rolling Stone Magazine von der Existenz und der kreativen Pionierleistung des 1994 verstorbenen Mike »The Mic« Millard:

Er benutzte einen gefälschten Rollstuhl, um ein Nakamichi-550-Tonbandgerät in die Shows der siebziger und achtziger Jahre im Los Angeles Forum zu schmuggeln. Wenn die Lichter ausgingen, verband er das Gerät mit Mikrophonen, die an seinem Hut befestigt waren, und ging einfach nach vorne in den Saal. Mit diesem Trick konnte er Konzerte von Led Zeppelin, Eric Clapton, den Rolling Stones, Genesis, Rush, Yes und vielen anderen mit unglaublicher Klangqualität und wenig Publikumslärm aufnehmen.

Aufgrund des optimierten Rollstuhls bekommt das Wort »Bootleg« eine weitere Bedeutungsdimension. Ursprünglich war bootleg, so heißt es im Wiktionary,

ein Spitzname für Schmuggler in der Regierungszeit König Georges III.

[1760-1820], abgeleitet von der Sitte der Schmuggler, Pakete mit Wertsachen in ihren großen Seestiefeln zu verstecken, wenn sie den Küstenwächtern des Königs ausweichen wollten.

Merriam-Webster, das die erste Verwendung des Substantivs bootleg auf das Jahr 1634 und damit gut 130 Jahre vor die Regentschaft Georges III. datiert, definiert zwei Bedeutungen des transitiven Verbs to bootleg:

1 a : illegal (alkoholischen Alkohol) bei sich tragen 1 b : illegal (alkoholische Getränke) herstellen, verkaufen oder zum Verkauf transportieren

2 a : illegal oder unbefugt herstellen, vervielfältigen oder vertreiben 2 b : SCHMUGGELN

Mike Millard wird die Ehre zuteil, das gesamte semantische Spektrum dieses Begriffs geradezu vorbildlich abgedeckt zu haben: Nicht nur produzierte er Illegales (während er sicherlich das ein oder andere alkoholische Getränk zu sich nahm), er stellte mit seiner Rollstuhl-Methode auch eine subtile Verbindung zwischen Stiefel (boot) und Bein (leg) her; seine Bootlegs waren (auch) Wheelchairs.

Andy Greene. »Pink Floyd’s Greatest ›Wish You Were Here‹ Tour Bootleg Resurfaces With Remastered Sound.« Rolling Stone, July 6, 2021, https://www.rollingstone.com/music/music-news/pink-floyd-wish-you-here-tour-bootleg-remastered-sound-1193122/.

Zweihundert verweht

Roger Cohen heute in der der New York Times über das Für und Wider der Napoleon-Verehrung:

Jacques Chirac konnte ihn nicht ausstehen. Nicolas Sarkozy hielt sich fern. François Hollande mied ihn. Aber zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte in dieser Woche hat sich Emmanuel Macron entschieden, das zu tun, was die meisten jüngeren Präsidenten Frankreichs vermieden haben: den Mann zu ehren, der 1799 die entstehende französische Republik durch einen Putsch zerstörte.

Und Goethe? Wie stand er zu »dieser Weltseele« (Hegel), die ihn am 2. Oktober 1808 im Erfurter Statthalterpalais empfing? Als großer Bewunderer hielt er den Korsen zwar für erleuchtet, einen wahren »Kerl«, ein »Kompendium der Welt«, gar für einen »Halbgott«, belegte ihn jedoch auch mit deutlicher und angemessener Kritik. Eckermann gegenüber äußerte sich der Dichterfürst am 10. Februar 1830, gut neun Jahre nach Napoleons Tod:

Ist es nicht rührend, den Herrn der Könige zuletzt soweit reduziert zu sehen, daß er eine gewendete Uniform tragen muß? Und doch, wenn man bedenkt, daß ein solches Ende einen Mann traf, der das Leben und Glück von Millionen mit Füßen getreten hatte, so ist das Schicksal, das ihm widerfuhr, immer noch sehr milde; es ist eine Nemesis, die nicht umhin kann, in Erwägung der Größe des Helden immer noch ein wenig galant zu sein. Napoleon gibt uns ein Beispiel, wie gefährlich es sei, sich ins Absolute zu erheben und alles der Ausführung einer Idee zu opfern.

Naturtöne

Mathew Lyons beginnt seine Rezension zweier Neuerscheinungen über die Ursprünge und die Universalität der Musik mit einer beeindruckenden Passage:

Der erste Ton, von dem bekannt ist, daß er auf der Erde erklang, war ein E. Er wurde vor etwa 165 Millionen Jahren von einer Katydide (einer Art Grille) erzeugt, die ihre Flügel aneinanderrieb, was Wissenschaftler aus den Überresten eines dieser Insekten, die in Bernstein konserviert wurden, ableiteten. Betrachten Sie auch das Liebesleben der Stechmücke. Wenn ein männlicher Moskito eine Partnerin anlocken möchte, surrt er mit seinen Flügeln in einer Frequenz von 600 Hz, was der Tonhöhe von D entspricht. Die normale Tonhöhe der Flügel des Weibchens liegt bei 400 Hz, also G. Unmittelbar vor dem Sex harmonieren Männchen und Weibchen jedoch bei 1200 Hz, was, wie Michael Spitzer in seinem außergewöhnlichen neuen Buch The Musical Human feststellt, »eine ekstatische Oktave über dem D des Männchens« liegt. »Alles, was wir singen«, so Spitzer weiter, »ist nur eine Fußnote dazu.«

Vor diesem paläo-musikhistorischen Hintergrund werde ich Bachs ›Fußnote‹ zum bevorstehenden Osterfest, seine Matthäuspassion, mit anderen Ohren hören.

Mathew Lyons. »Symphony of a Thousand Millennia.« Rezension zu The Musical Human: A History of Life on Earth, von Michael Spitzer, sowie The Life of Music: New Adventures in the Western Classical Tradition, von Nicholas Kenyon. Literary Review, April 2021, https://literaryreview.co.uk/symphony-of-a-thousand-millennia.

Safe Space

Nachdem das Buch Orientalism 1978 erschienen und geradezu überschwenglich rezipiert worden war, mußten für seinen Verfasser, den Literaturtheoretiker Edward Said (1935-2003), erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

Saids plötzlicher Weltruhm hatte die unglücklichen Auswirkungen, die Stolz oft mit sich bringt, und weil jeder ein Stück von ihm haben wollte, nutzte er das aus. Seine Schwester Grace beklagte sich über einen neuen Hochmut, eine »Garstigkeit«, die die Familienbeziehungen belastete. Es gab auch noch andere Auswirkungen: Neben dem Büro des Präsidenten der Columbia University hatte nur Saids Büro kugelsichere Fenster und einen Summer, der ein Signal direkt an den Sicherheitsdienst auf dem Campus sendete.

Das Buch, das einschlug wie eine Bombe, bedrohte den Autor nicht nur mit rhetorischen Splittern; Kollateralschäden sind noch heute spürbar.

Timothy Brennan. »The Making of Edward Said’s ›Orientalism‹.« The Chronicle of Higher Education, March 19, 2021, [www.chronicle.com/article/t….

Das Glück des Cristiano Ronaldo

Der in Harvard lehrende Moralphilosoph Michael Sandel erinnert in einem Interview anläßlich der Publikation seines neuen Buches Vom Ende des Gemeinwohls an etwas Triviales, dessen man sich in unserer heutigen Leistungs- und Wertegesellschaft jedoch unbedingt bewußt sein sollte (ich zitiere den Dolmetscher):

Nehmen wir etwa einen sehr erfolgreichen Sportler wie Cristiano Ronaldo, der Dutzende Millionen an Gehalt einstreicht, ein bedeutender Fußballspieler. Aber ist das wirklich sein eigenes Verdienst, die Talente, die er hat, daß er so gut Fußball spielt? Hat er nicht auch großes Glück gehabt? Ist es nicht auch Zufall, daß er in einer Gesellschaft lebt, die eben Fußballspielen so schätzt und die ihm es ermöglicht hat, solchen Erfolg zu erringen? Hätte er in der Renaissance gelebt, wo die Menschen eben für Fußball nicht so große Achtung hegten, sondern vielleicht eher für Fresko-Maler, da hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und so gilt es eben auch für die Wirtschaft insgesamt: Wir, die wir Erfolg haben im Wirtschaftsleben, sollten uns immer dessen bewußt sein, daß wir Glück haben, daß wir eben belohnt werden für das, was wir können, durch eine Gesellschaft, die eben zufälligerweise das schätzt, worin wir gut sind.

Die heute Erfolgreichen sollten also Demut zeigen und Angst haben vor einer neuen Renaissance – aber vielleicht ist diese bereits subtil am Werk.

»Philosoph Michael Sandel über Corona in den USA (Gespräch).« Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit, 1. November 2020, 21:16-22:20, podcast-mp3.dradio.de/podcast/2…

Wunschzeugen

Viele erinnern sich noch genau daran, wo sie waren, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, als die Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 fiel, oder als zwei Verkehrsflugzeuge am 11. September 2001 in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York City flogen.

Nicht weniger Menschen meinen sich an Großartiges erinnern zu können, an bestimmte Ereignisse, die ihren Leben nachträglich Bedeutsamkeit, Auszeichnung, Aufladung mit historisch Wertvollem zu verleihen vermögen. Doch diese Zeitzeugenschaft ist oftmals bloßes Wunschzeugnis.

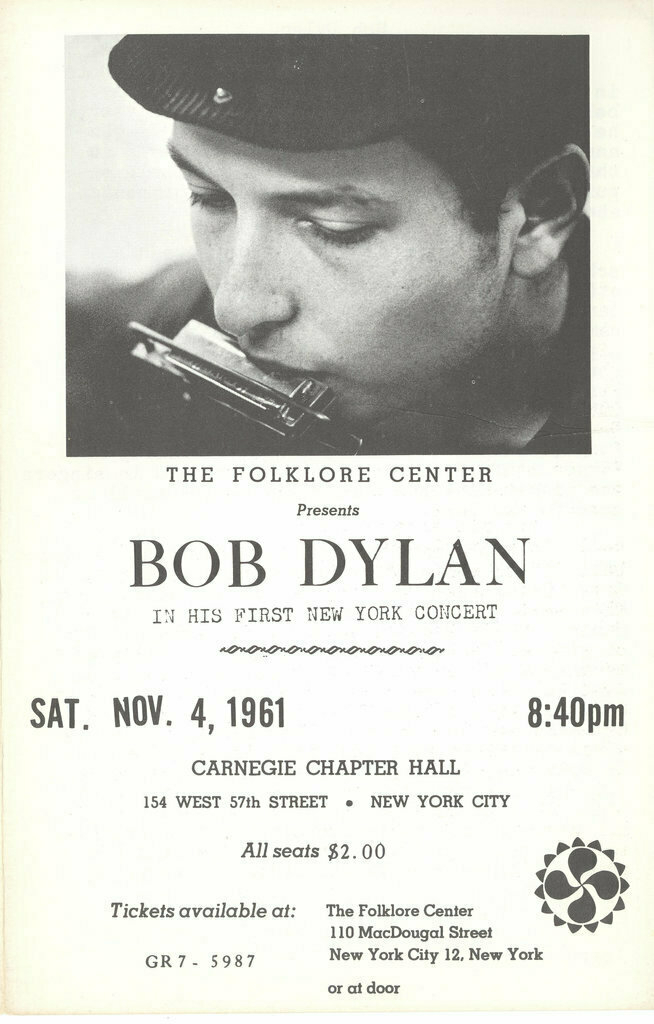

Plakat zu Bob Dylans erstem Konzert in der Carnegie Chapter Hall in New York City am 4. November 1961, via The New York Times

Plakat zu Bob Dylans erstem Konzert in der Carnegie Chapter Hall in New York City am 4. November 1961, via The New York Times

Von einer Horde Wunschzeugen ist in einem Nachruf auf den vorgestern im Alter von 90 Jahren in Stockholm verstorbenen Izzy Young indirekt die Rede. Young, der im April 1957 das Folklore Center in Greenwich Village eröffnet hatte, organisierte Bob Dylans ersten offiziellen Auftritt. 2004 erinnerte sich Young an dieses Konzert: »Es waren nur 53 Personen dort, jetzt erinnern sich 3000 Menschen daran.« Die abwesenden Wunschzeugen wollen als vermeintlich Dabeigewesene Teil der Geschichte sein.

Margalit Fox. »Izzy Young, Whose ›Citadel‹ of a Store Kindled a Folk Revival, Dies at 90.« The New York Times, Feb. 6, 2019, p. A24.

Eifersüchtiges Ausweichen

Im Februar 1819 schrieb Adele Schopenhauer ihrem Bruder Arthur einen langen Brief, in dem sie ihm das folgende Versäumnis vorhielt: »In Venedig hast Du Byron nicht gesehen. Das ist mir höchst fatal und unerklärlich; denn wenig Dichter haben mich so angesprochen, wenigere haben mir den Wunsch sie zu sehen gegeben.« Wie kam es zu diesem Nicht-Treffen? Was steckte hinter dieser Verfehlung des berühmten Engländers mit dem noch nicht berühmten Deutschen?

Am 23. September 1818 brach der 30jährige Arthur Schopenhauer – sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung hatte er nach vierjähriger Arbeit gerade abgeschlossen – aus Dresden zu seiner ersten Italienreise auf. Goethe hatte ihm am 9. August in einem Brief aus Karlsbad geschrieben: »Möge die italiänische Reise glücklich seyn! An Vergnügen und Nutzen wird es nicht fehlen. Vielleicht machen Sie von einliegender Carte Gebrauch.« So befand sich in Schopenhauers Reisegepäck auch jene Goethesche Karte, bei der es sich um ein Empfehlungsschreiben an Lord Byron handelte, von dem Goethe wußte, daß dieser sich seit geraumer Zeit im ›Land, wo die Zitronen blühn‹ aufhielt.

Der 28jährige George Gordon Lord Byron war am 10. November 1816 in Venedig angekommen. Er wird insgesamt sechs Jahre im selbstgewählten italienischen Exil bleiben, wo er seinen Don Juan verfassen wird. Als ein solcher erschien er Percy Bysshe Shelley, der Byron im Herbst 1818 in Venedig – zu einer Zeit also, in der sich auch Schopenhauer dort aufhielt – einen Besuch abstattete, um nach dem Tod seiner Tochter Clara ein wenig Ablenkung zu finden. Benita Eisler schreibt in ihrer wunderbaren und detailreichen Byron-Biographie:

Während Byron seine nächtlichen Streifzüge durch Venedig schilderte, stieg in diesem

[Shelley]abwechselnd Neid, Bewunderung und Abscheu auf.[...]Der puritanische und provinzielle Shelley war ernstlich schockiert (was zweifelsohne in Byrons Absicht lag) über all die Hinweise auf Byrons Verderbtheit.

Die Annahme liegt nahe, daß es diese lasterhaften Charaktereigenschaften waren, die Promiskuität, die Homosexualität, die ein Treffen Schopenhauers mit ebenjenem skandalumwitterten englischen Dichter durchkreuzt haben könnten. Doch ein anderer Grund wiegt mehr.

Viele Jahrzehnte nach seiner Italienreise vertraute Schopenhauer dem Komponisten und Wagner-Schüler Robert v. Hornstein den Grund seines Nicht-Treffens mit dem nur um einen Monat älteren Lord Byron an. Der Philosophiehistoriker Kuno Fischer gibt diese Erinnerungen in seiner zuerst 1893 erschienenen Schopenhauer-Monographie mit den Worten wieder:

Als er

[Schopenhauer]eines Tages auf dem Lido mit seiner Freundin spazieren ging, jagte plötzlich ein Reiter im Galopp an ihnen vorüber. ›Ecco il poeta inglese!‹ rief die Freundin aus und konnte den Eindruck Byrons nicht mehr vergessen. Dadurch wurde die Eifersucht Schopenhauers dergestalt erregt, dass er die Bekanntschaft dieses großen und interessanten Dichters vermied, was er in späteren Jahren außerordentlich bereut hat.

Es war also Eifersucht, die Furcht »vor Hörnern«, die Schopenhauer dazu bewog, Goethes Karte nicht abzugeben und folglich Byron nicht zu treffen. Die Verfehlung der beiden Männer in Venedig kam durch ein Ausweichen des Philosophen zustande.

Die Schopenhauers. Der Familienbriefwechsel von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1991, p. 278.

Arthur Schopenhauer. Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente zur Farbenlehre. Herausgegeben und mit einem Essay von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1992, pp. 43-4.

Johann Wolfgang Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. Herausgegeben von Hans-Jürgen Schings. Hanser, 1988. Genehmigte Taschenbuchausgabe, btb, 2006, p. 142 [III.1]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 5.

Benita Eisler. Byron. Der Held im Kostüm. Aus dem Amerikanischen von Maria Mill. Blessing, 1999, pp. 620-1.

Kuno Fischer. Arthur Schopenhauer. Leben, Werk und Lehre. Herausgegeben und eingeleitet von Maria und Werner Woschnak. Marix, 2010, p. 95.

Arthur Schopenhauer. Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Neue, stark erweiterte Ausgabe. Frommann-Holzboog, 1971, p. 220.

Hochseephilosophie

Daß man durchaus mehrmals, ja unzählige Male, in denselben Fluß, nämlich denjenigen der Metaphern, steigen kann, bewies jüngst Wolfram Eilenberger in seinem bioquadrophonischen Bestseller Zeit der Zauberer, indem er das »Paradigma einer Daseinsmetapher« (Blumenberg) aufnahm und es kreativ erweiterte: »Cassirer«, so Eilenberger, »ist der unangefochtene Luxusliner unter den Hochseephilosophen. Kein noch so mächtiger Sturm vermag ihn aus der Ruhe, geschweige denn vom Kurs abzubringen.« Und wenige Seiten später ergänzt er: »Cassirer jedenfalls, der Lotse auf den Ozeanen der Redevielfalt, blieb an Bord, blieb Hamburg, blieb Warburg und damit nicht zuletzt seinem eigenen, kontinuitätsaffinen Wesen treu.« Daß Wasser als Existenzgrundlage und Zivilisationsmotor das wohl wichtigste Element darstellt, dürfte unbestritten sein. Die Frage jedoch, wer heutzutage den Kapitänsposten des Hochseephilosophen Ernst Cassirer eingenommen hat, dürfte indes weniger klar sein.

Hans Blumenberg. Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Suhrkamp, 1997.

Wolfram Eilenberger. Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. 4. Aufl., Klett-Cotta, 2018, pp. 331; 334.