Jahrestag

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

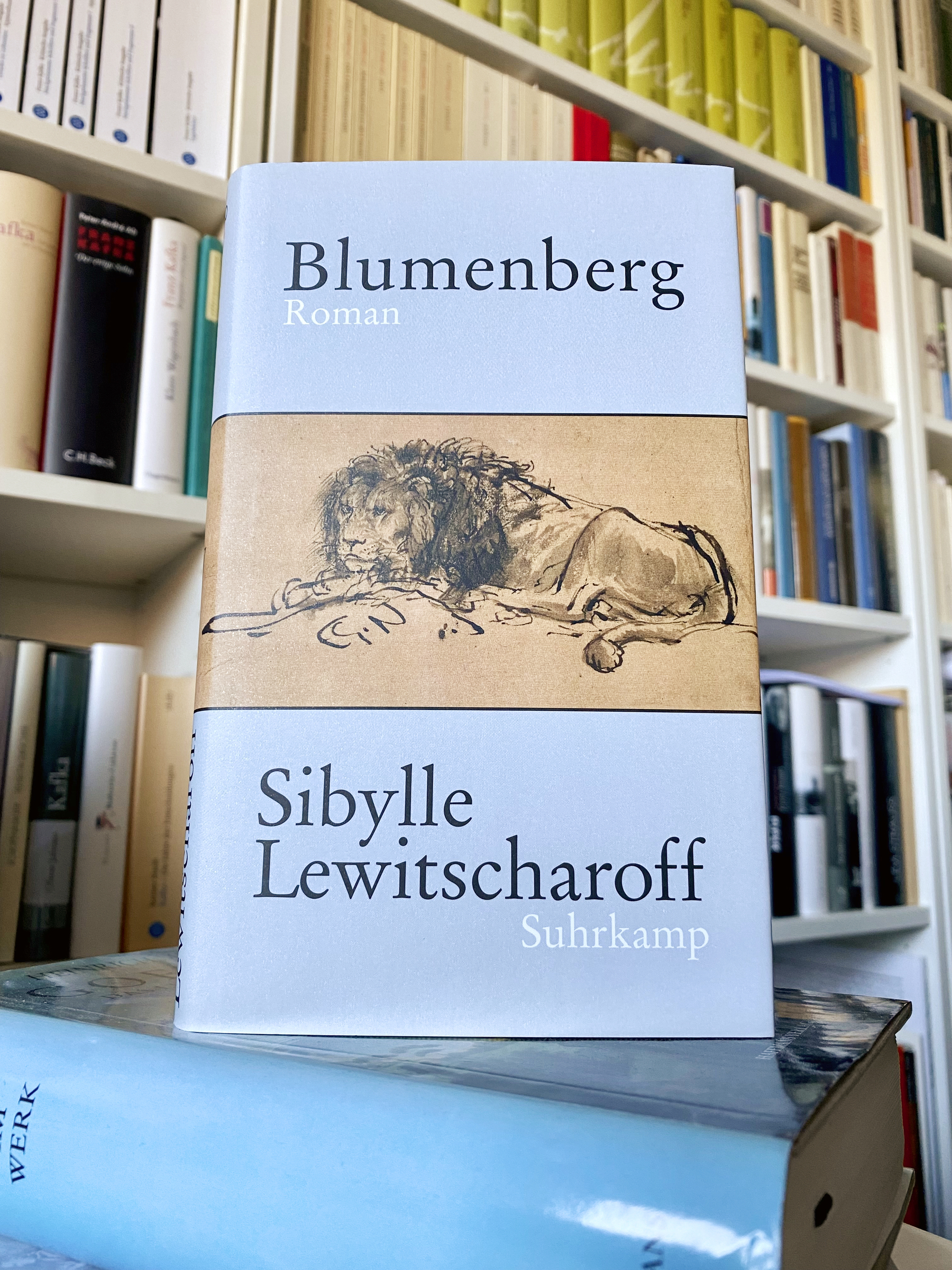

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

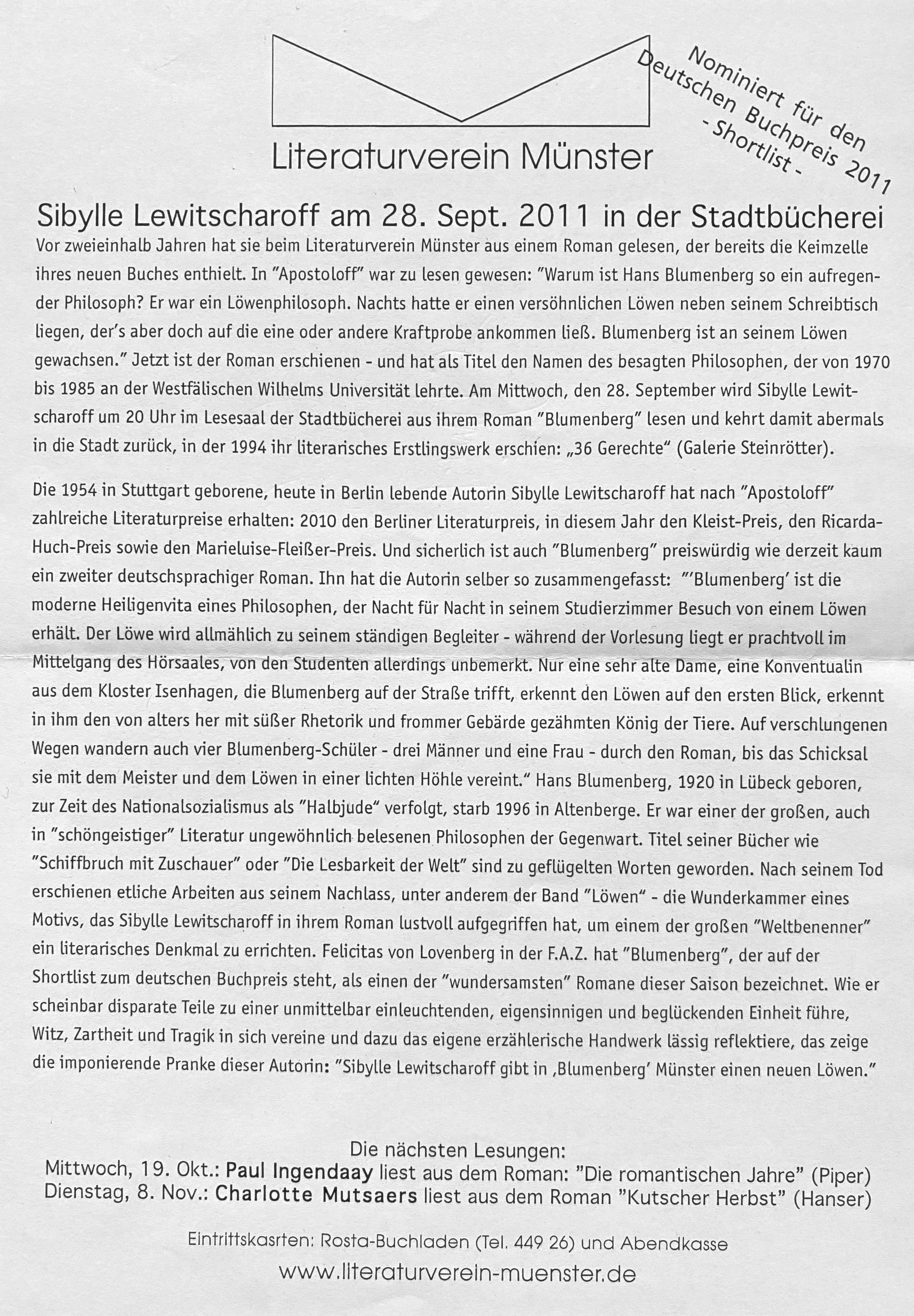

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

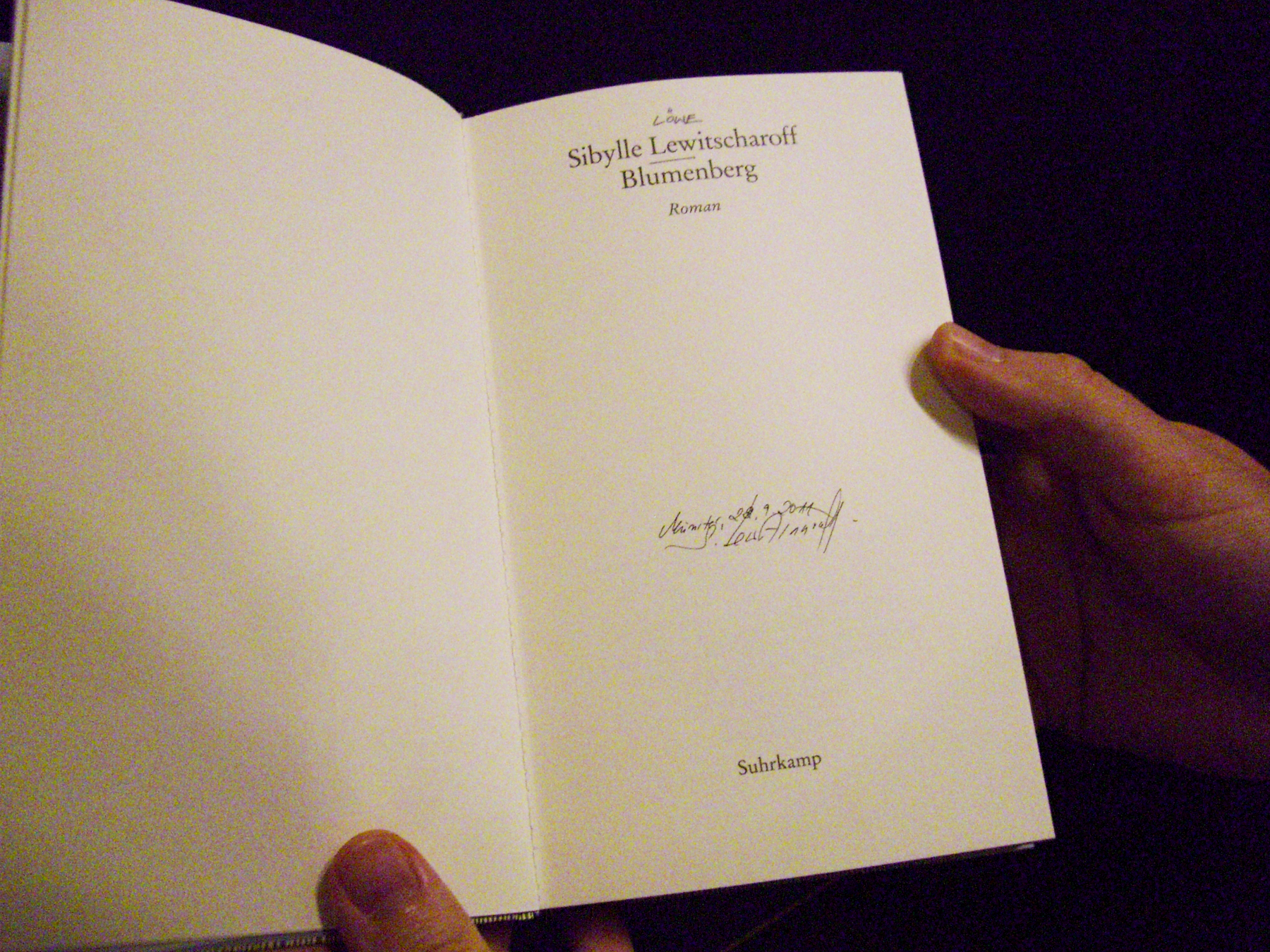

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn. …aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Kein Lärm um nichts

Heute vor zehn Jahren, am 23. Juli 2011, druckte die Samstagsausgabe der seit 1849 erscheinenden und im mittelfränkischen Gunzenhausen ansässigen Tageszeitung Altmühl-Bote auf Seite 4 den folgenden Leserbrief ab:

Ein lauer Sommerabend mit einer spritzigen Shakespeare-Komödie vor der wunderschönen Kulisse des Dennenloher Schlosses und Rhododendronparks? Mitnichten. Zumindest die Stunde vor Vorstellungsbeginn glich eher einem Trauerspiel. Zuerst konfrontierte man uns mit Preiserhöhungen und dem gleichzeitigen Wegfall der aus den letzten Jahren vertrauten Ermäßigung für Arbeitslose, Behinderte, Senioren, Studenten und Zivis (Rabatt gab es bloß für Gruppen und Kinder). Als zwei aus weiter Ferne angereiste, nicht sehr begüterte Literaturstudenten lernten wir dank schmerzender 50 Euro für zwei Karten, dass Kultur wohl nur noch etwas für Reiche ist. Nachdem wir uns in der zweiten Reihe eingerichtet hatten, begannen plötzlich einige Mädchen, in den schon gut besetzten ersten beiden Reihen Reservierungszettel auszulegen. Kurz darauf stieß Baron Süsskind hinzu und forderte uns und andere bereits sitzende Besucher zu einem Platzwechsel auf (den die inzwischen eingetroffene Gruppe mit Reservierung ausdrücklich nicht verlangte). Proteste und der Hinweis auf einen Planungsfehler wurden ziemlich uncharmant mit der Aussage »Die Zettel lagen schon da« entkräftet, was die Sitzenden leider als Lügner und Ignoranten reservierter Plätze abqualifizierte. Was die sich anschließende Shakespeare-Komödie betrifft, so wurden wir, wie gewohnt, von einer mitreißenden Schauspieltruppe bestens unterhalten. Doch der nicht so tolle Beigeschmack des Abends wird uns im nächsten Jahr fernbleiben lassen. Hoffentlich verhallt unser Lärm bis zum übernächsten Jahr nicht ungehört. Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, Münster

Bild 1

»Theatervorstellung wegen Regen in der Reitbahn / Viel Spaß!«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2011, bearbeitet von NSE, Juli 2021)

Bild 1

»Theatervorstellung wegen Regen in der Reitbahn / Viel Spaß!«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2011, bearbeitet von NSE, Juli 2021)

Bild 2

Eine See von Stühlen, noch kein Meer von Plagen, da ohne Reservierungszettel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2011, bearbeitet von NSE, Juli 2021)

Bild 2

Eine See von Stühlen, noch kein Meer von Plagen, da ohne Reservierungszettel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2011, bearbeitet von NSE, Juli 2021)

Time Games

Das Rolling Stone Magazine wiederveröffentlicht anläßlich John Lennons vierzigstem Todestag einen Nachruf aus seiner Ausgabe vom 22. Januar 1981, geschrieben vom damals fünfunddreißigjährigen Journalisten und Schriftsteller Scott Spencer. Darin findet sich – neben vielen Plattitüden – der elementar philosophische Gedanke des Sterbenlernens, der in Zeiten einer Pandemie ins Bewußtsein der Menschen zurückzukehren im Begriff ist: »Weil er uns erlaubte, ihn zu kennen und zu lieben, gab John Lennon uns die Chance, an seinem Tod teilzuhaben und die Vorbereitungen für unseren eigenen wiederaufzunehmen.«

Der Zeitpunkt seines Todes ist gesichert überliefert: Es war der 8. Dezember 1980. »At 11:15 P.M.«, heißt es in Keith Elliot Greenbergs faszinierender Analyse December 8, 1980. The Day John Lennon Died, »John Lennon was officially pronounced dead.« Beachtet man den Zeitunterschied zwischen Liverpool, wo Lennon geboren, und New York City, wo er ermordet wurde, so trat der Tod des Musikers in seiner Heimatzeitzone morgens um 4:15 Uhr am 9. Dezember 1980 ein. Aus diesem temporalen Grund erinnere ich erst am heutigen 9. Dezember an den Tod des einflußreichen Imaginaristen. — So keep on playing those time games together / Faith in the future out of the now —

Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…

Keith Elliot Greenberg. December 8, 1980. The Day John Lennon Died. Backbeat Books, 2010, p. 172.

It was forty semesters ago today

It was forty semesters ago todayhttps://denkkerkercom.wordpress.com/2020/10/01/it-was-forty-semesters-ago-today/

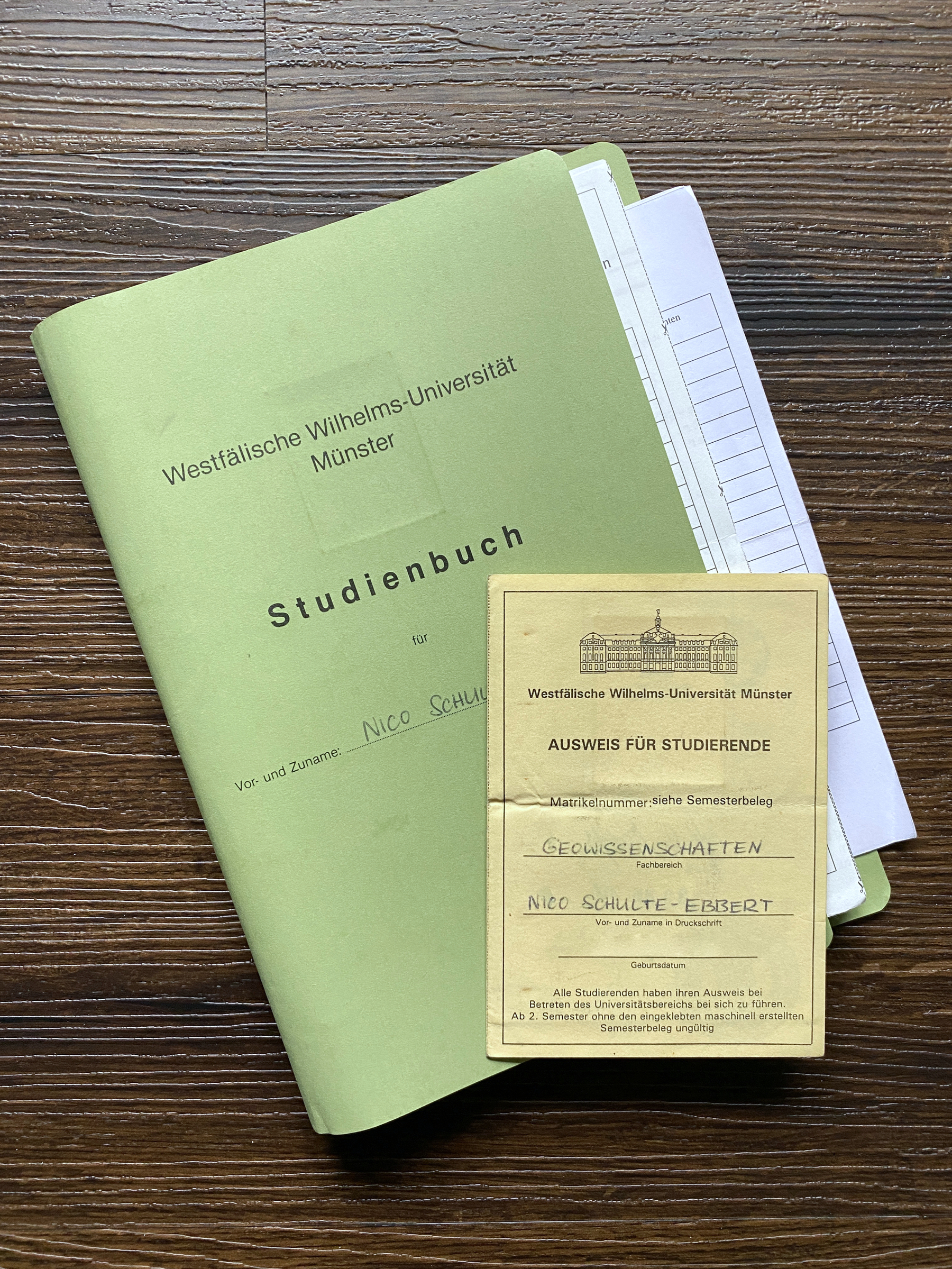

Am heutigen 1. Oktober jährt sich der Beginn meines Hochschulstudiums zum zwanzigsten Mal: Zum Wintersemester 2000/2001 – Gerhard Schröder war seit zwei Jahren Bundeskanzler, die Terroranschläge des 11. September hatten noch nicht stattgefunden und auf das erste iPhone mußte man noch sieben Jahre warten – startete ich an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit dem Diplomstudiengang Geologie/Paläontologie, bevor ich im Sommersemester 2002 vom Coesfelder Kreuz an den Domplatz, von den Natur- in die Geisteswissenschaften wechselte, hin zur Deutschen Philologie, Allgemeinen Sprachwissenschaft sowie zur Neueren und Neuesten Geschichte auf Magister. (Privat zog ich vom Gievenbecker Nienborgweg, 2000-2009, zur Annenstraße am Südpark, 2009-2010, schließlich in die Von-Einem-Straße vor den Toren Kinderhaus’, 2010-2012.) Grund genug, an diesem runden Jahrestag als Alumnus einen Blick in mein grünes Studienbuch zu werfen und die seinerzeit noch handschriftlich ausgefüllten Belegbögen der einzelnen Semester ins Digitale und Globale zu überführen.

Studienbuch und Ausweis für Studierende (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Studienbuch und Ausweis für Studierende (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

- BS = Blockseminar- HS = Hauptseminar- Ko = Kolloquium- (L)K = (Lektüre-)Kurs- OS = Oberseminar- PS = Proseminar- Ü = Übung- VL = Vorlesung

Wintersemester 2000/2001: Diplomstudium

Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

144204 Allgemeine Geologie – Exogene Dynamik (VL) Heinrich Bahlburg Mo-Do, 09:15-10:00, HS 2, IG I

144147 Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (VL) Friedrich Strauch Mo-Di, 10:00-11:00, HS 3, IG I

120788 Allgemeine Chemie und Einführung in die anorganische Chemie für Chemiker (Diplom und Lehramt), Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten (1. Sem. AAppO) und weitere Naturwissenschaftler (VL) Franz Ekkehardt Hahn Mo-Fr, 12:00-13:00, C 1

120630 Theoretische Übungen zur Vorbereitung auf das anorganisch-chemische Praktikum für Biologen und Landschaftsökologen (Diplom) (Ü) Hans-Dieter Wiemhöfer Mo 18:00-20:00, C 1

110188 Physik für Naturwissenschaftler I (VL) Heinrich Franz Arlinghaus Di, Do, Fr, 08:00-09:00, HS 1, IG I

144132 Übungen zur Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (Ü) F. Stiller Do, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24

Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

144204 Allgemeine Geologie – Exogene Dynamik (VL) Heinrich Bahlburg Mo-Do, 09:15-10:00, HS 2, IG I

144147 Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (VL) Friedrich Strauch Mo-Di, 10:00-11:00, HS 3, IG I

120788 Allgemeine Chemie und Einführung in die anorganische Chemie für Chemiker (Diplom und Lehramt), Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten (1. Sem. AAppO) und weitere Naturwissenschaftler (VL) Franz Ekkehardt Hahn Mo-Fr, 12:00-13:00, C 1

120630 Theoretische Übungen zur Vorbereitung auf das anorganisch-chemische Praktikum für Biologen und Landschaftsökologen (Diplom) (Ü) Hans-Dieter Wiemhöfer Mo 18:00-20:00, C 1

110188 Physik für Naturwissenschaftler I (VL) Heinrich Franz Arlinghaus Di, Do, Fr, 08:00-09:00, HS 1, IG I

144132 Übungen zur Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (Ü) F. Stiller Do, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24

Sommersemester 2001: Diplomstudium

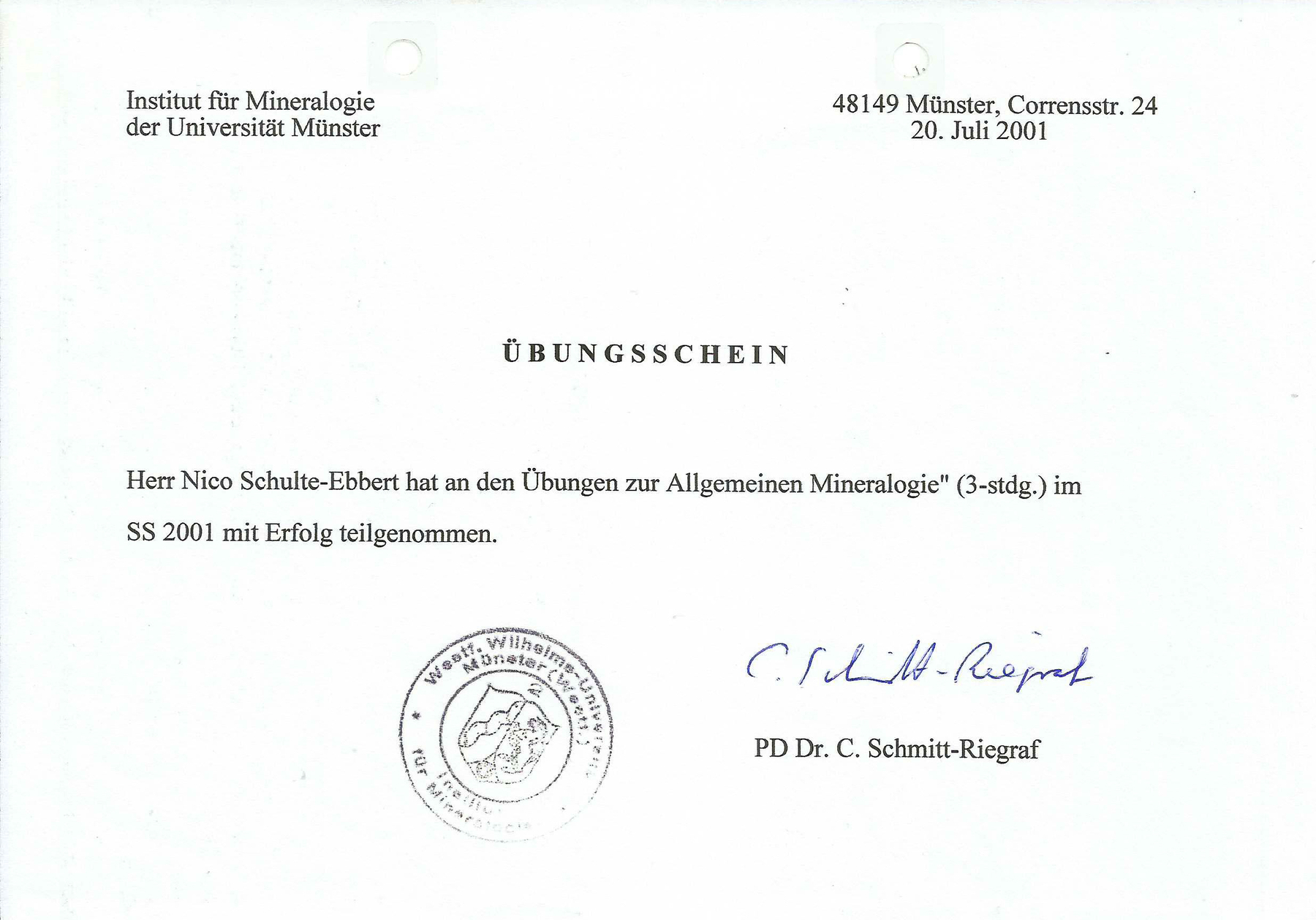

Der erste Übungsschein: »mit Erfolg« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2001)

140204 Allgemeine Landschaftsökologie (VL) Friedrich-Karl Holtmeier Mo-Do, 08:00-09:00, Hörsaal Robert-Koch-Str. 26

143969 Einführung in die Paläobotanik (VL, Ü) Hans Kerp Mo, 14:00-17:00, SR Paläobotanik, Hindenburg-Platz 57

143901 Übungen zur Geologischen Karte (Ü) Heiko Zumsprekel Mi, 10:00-12:00, SR G, IG I

144750 Allgemeine Mineralogie (VL, Ü) Cornelia Schmitt-Riegraf, Jürgen Löns Mi, 12:00-14:00, Do, 11:00-13:00, Fr. 12:00-14:00, HS 2, IG I

140219 Allgemeine Landschaftsökologie (Ü) Brauckmann Do, Robert-Koch-Str. 26

Der erste Übungsschein: »mit Erfolg« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2001)

140204 Allgemeine Landschaftsökologie (VL) Friedrich-Karl Holtmeier Mo-Do, 08:00-09:00, Hörsaal Robert-Koch-Str. 26

143969 Einführung in die Paläobotanik (VL, Ü) Hans Kerp Mo, 14:00-17:00, SR Paläobotanik, Hindenburg-Platz 57

143901 Übungen zur Geologischen Karte (Ü) Heiko Zumsprekel Mi, 10:00-12:00, SR G, IG I

144750 Allgemeine Mineralogie (VL, Ü) Cornelia Schmitt-Riegraf, Jürgen Löns Mi, 12:00-14:00, Do, 11:00-13:00, Fr. 12:00-14:00, HS 2, IG I

140219 Allgemeine Landschaftsökologie (Ü) Brauckmann Do, Robert-Koch-Str. 26

Schriftliche Ausarbeitungen

- Protokoll zu den Geländetagen im westlichen Teutoburgerwald, 14.-16.06.01

Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Wintersemester 2001/2002: Diplomstudium

140423 Allgemeine Hydrogeologie (VL) Wilhelm G. Coldewey Mo, 11:00-13:00, HS 3, IG I 141276 Spezielle Mineralogie und Einführung in die Petrologie (VL) Christian Ballhaus Mo, 13:00-16:00, SR E, IG I 140208 Einführung in die Tektonik (Tektonik I) (VL, Ü) Eckard Speetzen Mi, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24 141280 Mineral- und Gesteinsbestimmungen (Ü) Christian Ballhaus Fr, 11:00-14:00, SR E, IG I 080?? Einführung in die lateinische Sprache I (Ü) Gotthard Schmidt Vierstündig, HS 220, Pferdegasse 3

Sommersemester 2002: Magisterstudium

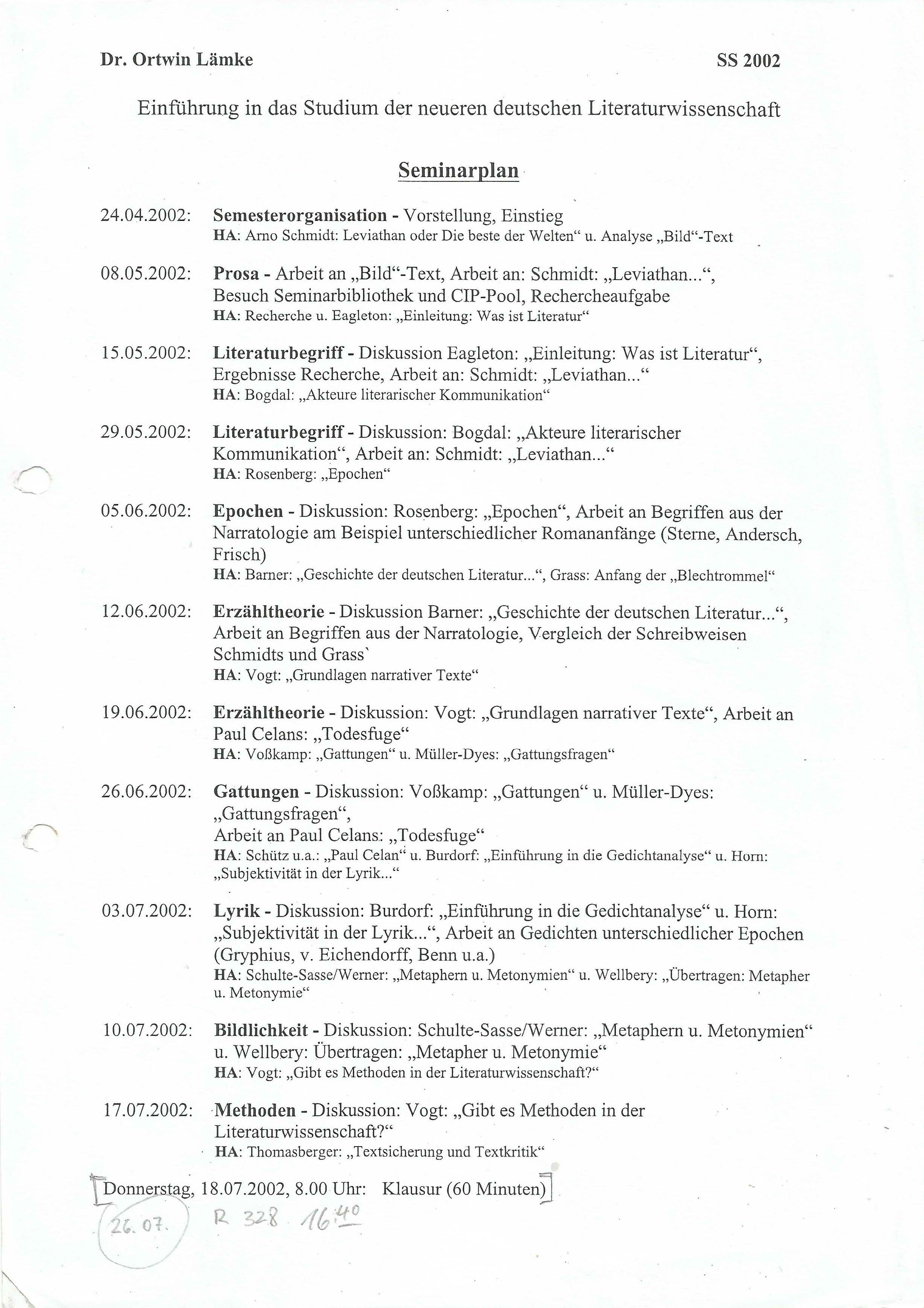

Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2002)

090204 Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft (PS) Benjamin Stoltenburg Mo, 10:00-12:00, J 121

080742 Einführung in die lateinische Sprache II (Ü) Gotthard Schmidt Mo, 16:00-18:00, S 6; Do, 16:00-18:00, S 2

090075 Kasusphänomene des Deutschen (VL) Rudolf Schützeichel Di, 09:00-10:00, J 12

081112 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Reisen in der alten Welt (PS) Hans-Christian Schneider Di, 16:00-18:00, F 10; Mi, 12:30 s.t.-14:00, R 232, Fürstenberghaus

091177 Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft (PS) Ortwin Lämke Mi, 09:00-11:00, R 20, Fürstenberghaus

097979 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft II (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

080871 Geschichte des westlichen Mittelmeerraumes (bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges) (VL) Norbert Ehrhardt Do, Fr, 10:00-11:00, R 232, Fürstenberghaus

090018 Einführungsvorlesung für Erst- und Zweitsemester in allen Studiengängen (VL) S. Günthner, V. Honemann, J. Macha, E. Rolf, J. Splett, H. Kraft Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2002)

090204 Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft (PS) Benjamin Stoltenburg Mo, 10:00-12:00, J 121

080742 Einführung in die lateinische Sprache II (Ü) Gotthard Schmidt Mo, 16:00-18:00, S 6; Do, 16:00-18:00, S 2

090075 Kasusphänomene des Deutschen (VL) Rudolf Schützeichel Di, 09:00-10:00, J 12

081112 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Reisen in der alten Welt (PS) Hans-Christian Schneider Di, 16:00-18:00, F 10; Mi, 12:30 s.t.-14:00, R 232, Fürstenberghaus

091177 Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft (PS) Ortwin Lämke Mi, 09:00-11:00, R 20, Fürstenberghaus

097979 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft II (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

080871 Geschichte des westlichen Mittelmeerraumes (bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges) (VL) Norbert Ehrhardt Do, Fr, 10:00-11:00, R 232, Fürstenberghaus

090018 Einführungsvorlesung für Erst- und Zweitsemester in allen Studiengängen (VL) S. Günthner, V. Honemann, J. Macha, E. Rolf, J. Splett, H. Kraft Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Referate und Seminararbeiten

- Textuntersuchung zu Arno Schmidts »Leviathan oder Die beste der Welten« unter der Fragestellung »Ist der Ich-Protagonist religiös?«- Rechercheaufgabe: Georg Büchner- (Zusammen mit Linda Kutt und Alexander Keil) Die Reisen des Apostels Paulus

Wintersemester 2002/2003: Magisterstudium

Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

080784 Einführung in die lateinische Sprache III (Ü) Gotthard Schmidt Mo, Do, 09:00-11:00, S 2

090102 Rhetorik und Kultur (VL) Martina Wagner-Egelhaaf Mo, 16:00-18:00, J 12

097949 Narrativik und Textlinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

080985 Das Reich in der Krise: Deutsche Geschichte von 1250 bis 1350 (VL) Heike Johanna Mierau Di, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

091295 Heinrich von Kleist (PS) Ortwin Lämke Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

097968 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft I (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

081192 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Menschen und ihre Umwelt im Mittelalter (PS) Thomas Scharff Do, 14:00-16:00, R 32, Georgskommende 14; Fr, 11:00-13:00, R 1, Georgskommende 14

09xxxx Tutorium zur Einführungsübung Allgemeine Sprachwissenschaft (Ü) Robert Memering, Nicki Marten Do, 16:00-18:00, Institut Bergstr. 29a

090299 Einführung in die Analyse der deutschen Gegenwartssprache (PS) Götz Hindelang Do, 18:00-20:00, J 122

090011 Einführungsvorlesung für Erstsemester in den Studiengängen SI/SII/Magister (VL) T. Althaus, V. Honemann, A. Kilcher, L. Köhn, H. Kraft, D. Kremer, E. Ribbat, M. Wagner-Egelhaaf Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

080784 Einführung in die lateinische Sprache III (Ü) Gotthard Schmidt Mo, Do, 09:00-11:00, S 2

090102 Rhetorik und Kultur (VL) Martina Wagner-Egelhaaf Mo, 16:00-18:00, J 12

097949 Narrativik und Textlinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

080985 Das Reich in der Krise: Deutsche Geschichte von 1250 bis 1350 (VL) Heike Johanna Mierau Di, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

091295 Heinrich von Kleist (PS) Ortwin Lämke Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

097968 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft I (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

081192 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Menschen und ihre Umwelt im Mittelalter (PS) Thomas Scharff Do, 14:00-16:00, R 32, Georgskommende 14; Fr, 11:00-13:00, R 1, Georgskommende 14

09xxxx Tutorium zur Einführungsübung Allgemeine Sprachwissenschaft (Ü) Robert Memering, Nicki Marten Do, 16:00-18:00, Institut Bergstr. 29a

090299 Einführung in die Analyse der deutschen Gegenwartssprache (PS) Götz Hindelang Do, 18:00-20:00, J 122

090011 Einführungsvorlesung für Erstsemester in den Studiengängen SI/SII/Magister (VL) T. Althaus, V. Honemann, A. Kilcher, L. Köhn, H. Kraft, D. Kremer, E. Ribbat, M. Wagner-Egelhaaf Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Referate und Seminararbeiten

- (Zusammen mit Julia Frenking) Moderation: Semiotik (Wellbery); Referat: Das Käthchen von Heilbronn (1810)- Gustav, Toni und ›die Neger‹ – Über die Farb- und Lichtmetaphorik in Heinrich von Kleists »Die Verlobung in St. Domingo«- (Zusammen mit Ute Aben) Das mittelalterliche Weltbild – Raumvorstellungen und Vorstellungen von der Erde

Sommersemester 2003: Magisterstudium

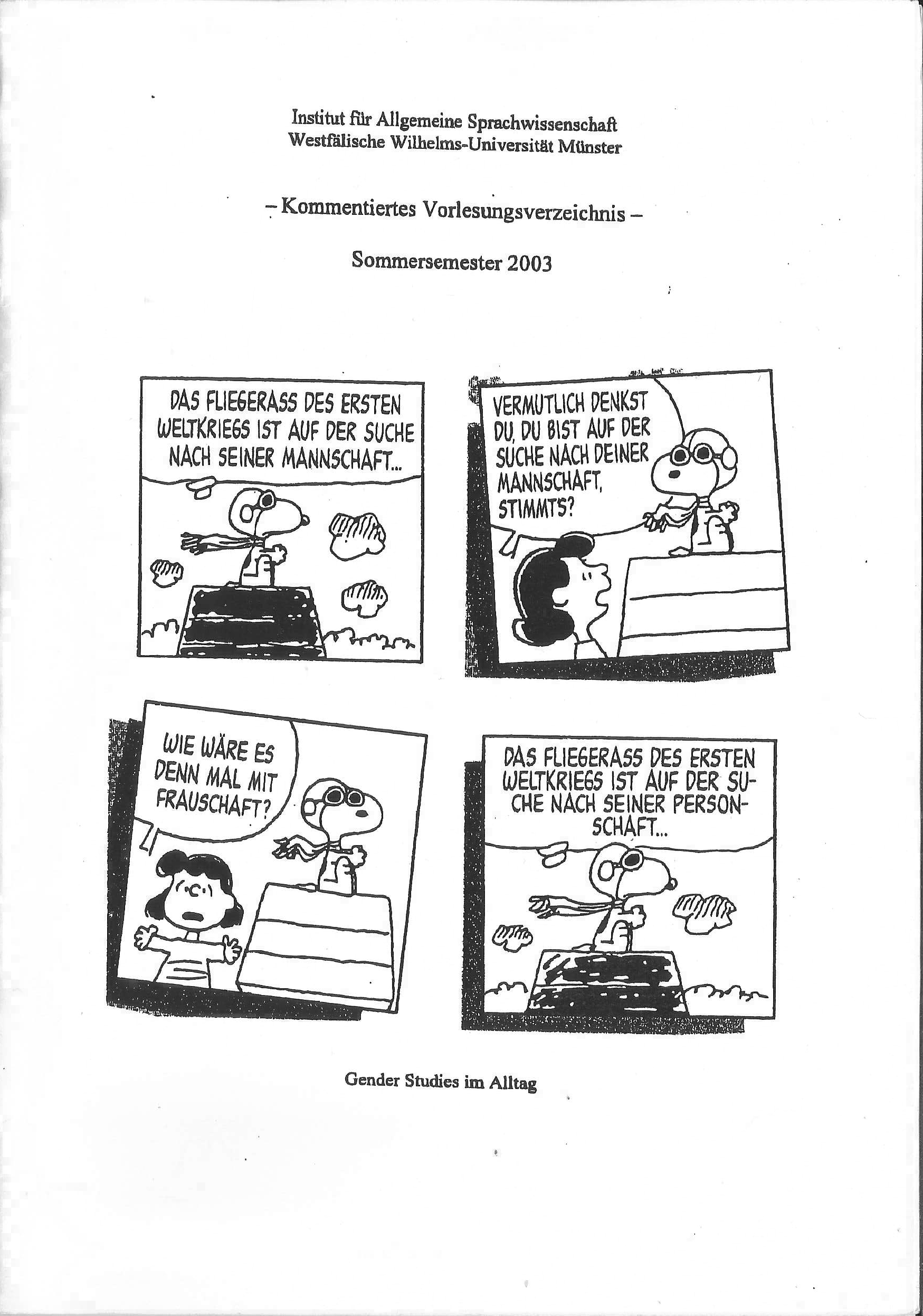

»Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2003)

097990 Einführung in die Beschreibungskonventionen der neueren generativen Syntaxtheorie (PS) Heinz Alfred Bertz Mo, 14:00-16:00, Institut Bergstr. 29a

097947 Grundzüge der Pragmalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090100 Deutsche Literatur – ein Kanon I (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

090388 Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen (PS) Hans-Jörg Spitz Mi, 08:00-10:00, J 121

091370 Albert Ehrenstein (PS) Andreas Kilcher Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

081444 Das mittelalterliche Königtum: Rechte, Pflichten, Herrschaftspraxis (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, R 1, Georgskommende 14

090115 Jean Paul: Variationen des Romans (VL) Andreas Kilcher Do, 09:00-11:00, J 12

081152 Die Zerstörung der Weimarer Demokratie (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert) (VL) Ernst Laubach Do, 11:00-13:00, S 1

097985 Morphologie (PS) Hartwig Franke Fr, 09:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

»Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2003)

097990 Einführung in die Beschreibungskonventionen der neueren generativen Syntaxtheorie (PS) Heinz Alfred Bertz Mo, 14:00-16:00, Institut Bergstr. 29a

097947 Grundzüge der Pragmalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090100 Deutsche Literatur – ein Kanon I (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

090388 Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen (PS) Hans-Jörg Spitz Mi, 08:00-10:00, J 121

091370 Albert Ehrenstein (PS) Andreas Kilcher Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

081444 Das mittelalterliche Königtum: Rechte, Pflichten, Herrschaftspraxis (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, R 1, Georgskommende 14

090115 Jean Paul: Variationen des Romans (VL) Andreas Kilcher Do, 09:00-11:00, J 12

081152 Die Zerstörung der Weimarer Demokratie (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert) (VL) Ernst Laubach Do, 11:00-13:00, S 1

097985 Morphologie (PS) Hartwig Franke Fr, 09:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

Referate und Seminararbeiten

- Albert Ehrenstein: Tubutsch – Kontext und Rezeption- »Der ewige Jude« – Albert Ehrensteins Ahasver-Figur im Vergleich mit anderen literarischen Adaptionen- Adjektivflexion der isolierenden, flektierenden, agglutinierenden und inkorporierenden Sprachtypen

Wintersemester 2003/2004: Magisterstudium

»Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2003)

081103 Geschichte und Zukunft der Globalisierung (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090487 Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (PS) Henning von Gadow Di, 10:00-12:00, J 121

097940 Psycholinguistik und kognitive Linguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090119 Deutsche Literatur – ein Kanon II (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

081319 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Revolution von 1848 in West und Ost (PS) Lothar Maier Di, 18:00-20:00, F 2a; Mi, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

097936 Arten und Formen der Deixis (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

090510 Semantik (PS) Susanne Beckmann Do, 12:00-14:00, J 120

090104 Die Heidelberger Romantik (VL) Andreas Kilcher Do, 14:00-16:00, J 12

090070 Metaphern im Kontext/Kontexte der Metapher (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098033 Eigennamen und Referenztheorie (PS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

»Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2003)

081103 Geschichte und Zukunft der Globalisierung (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090487 Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (PS) Henning von Gadow Di, 10:00-12:00, J 121

097940 Psycholinguistik und kognitive Linguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090119 Deutsche Literatur – ein Kanon II (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

081319 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Revolution von 1848 in West und Ost (PS) Lothar Maier Di, 18:00-20:00, F 2a; Mi, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

097936 Arten und Formen der Deixis (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

090510 Semantik (PS) Susanne Beckmann Do, 12:00-14:00, J 120

090104 Die Heidelberger Romantik (VL) Andreas Kilcher Do, 14:00-16:00, J 12

090070 Metaphern im Kontext/Kontexte der Metapher (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098033 Eigennamen und Referenztheorie (PS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Referate und Seminararbeiten

- Die Menschenrechte: Erfindung der Frankfurter Paulskirche?- Die Verarbeitung von Eigennamen (EN) und Gattungsbezeichnungen (GB)- (Zusammen mit Johannes B. Finke) ReFraming. Eine zusammenfassende, kritische Betrachtung der linguistisch orientierten Frametheorie (unter besonderer Berücksichtigung der Konzeption K.-P. Konerdings)

Sommersemester 2004: Magisterstudium

Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2004)

081575 Geschichte des Films (HS) Stefan Haas Mo, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

08???? Geschichte der visuellen Kultur am Beispiel des Films (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090102 Geschichte der deutschen Literatur: Klassik und Romantik (VL) Detlef Kremer Di, 10:00-12:00, J 12

097934 Kommunikation und Metakommunikation. Beiträge zu einer Metalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090079 Schaubühne der Aufklärung: Theater 1730-1780 (VL) Thomas Althaus Mi, 11:00-13:00, J 12

091443 Heiner Müllers Medea Material (HS) Karl Heinrich Hucke Do, 09:00-11:00, Studiobühne

090743 Jacques Derrida (LK) Rebecca Branner Do, 12:00-14:00, J 120

082423 Grundkurs Theoretische Philosophie II: Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Oliver R. Scholz Do, 14:00-16:00, F 3

Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2004)

081575 Geschichte des Films (HS) Stefan Haas Mo, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

08???? Geschichte der visuellen Kultur am Beispiel des Films (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090102 Geschichte der deutschen Literatur: Klassik und Romantik (VL) Detlef Kremer Di, 10:00-12:00, J 12

097934 Kommunikation und Metakommunikation. Beiträge zu einer Metalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090079 Schaubühne der Aufklärung: Theater 1730-1780 (VL) Thomas Althaus Mi, 11:00-13:00, J 12

091443 Heiner Müllers Medea Material (HS) Karl Heinrich Hucke Do, 09:00-11:00, Studiobühne

090743 Jacques Derrida (LK) Rebecca Branner Do, 12:00-14:00, J 120

082423 Grundkurs Theoretische Philosophie II: Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Oliver R. Scholz Do, 14:00-16:00, F 3

Referate und Seminararbeiten

- Der »Medea«-Mythos: Herrschaftsstrukturen in den Adaptionen Euripides’ und Müllers- Ausstattungen eines Mythos: Die Medea Euripides’, Ovids und Senecas im Vergleich- Die Systematisierung der Konfusion: Surrealistische Tendenzen in »Magical Mystery Tour«

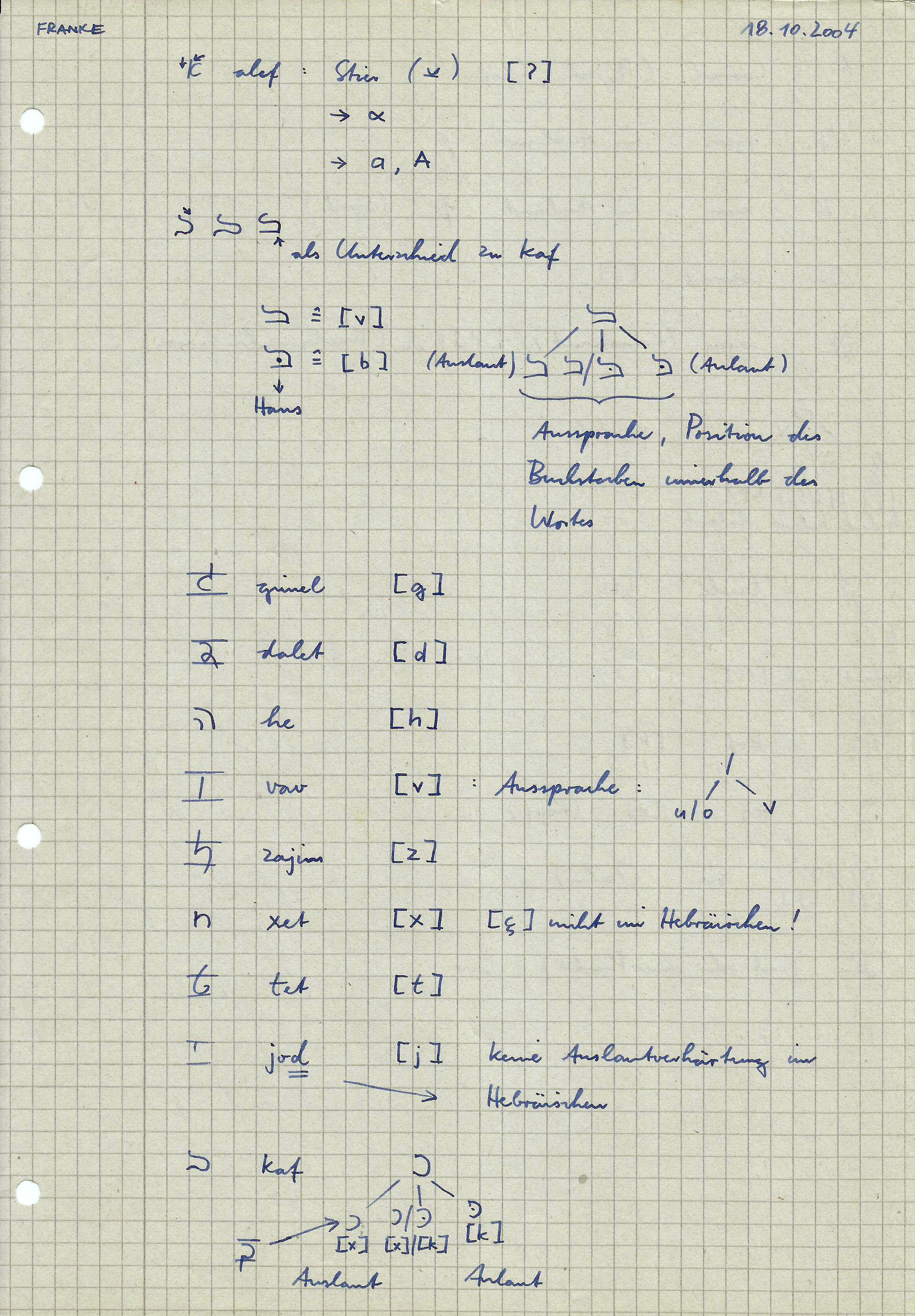

Wintersemester 2004/2005: Magisterstudium

Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2004)

09???? Hebräisch (Ü/BS) Hartwig Franke Mo, 09:00-11:00 (Ü bis 25.11.04, dann BS 06.-08.01.05), Institut Bergstr. 29a

080960 Nordamerika in der europäischen Weltwirtschaft, 17.-20. Jahrhundert (VL) Georg Fertig Mo, 16:00-18:00, F 3

090091 Dispositive der Sichtbarkeit (VL) Detlef Kremer, Martina Wagner-Egelhaaf Di, 10:00-12:00, J 12

091633 Einführung in die ästhetischen Schriften Walter Benjamins und Theodor W. Adornos (LK) Renate Werner Di, 14:00-16:00, F 9

097942 Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, Fr, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

081325 Widerstand gegen den König im frühen und hohen Mittelalter. Legitimation, Organisationsformen, Konsequenzen (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, F 5

091490 Text – Bild – Bewegungsbild (HS) Detlef Kremer Do, 11:00-13:00, Studiobühne

090053 Symboltheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098088 Satzglieder und Satzgliedfunktionen - Zur Informationsstruktur des Satzes (HS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Vortrag Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas Bernard Comrie Mi, 08.12.04, 18:00-20:00, J 122

Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2004)

09???? Hebräisch (Ü/BS) Hartwig Franke Mo, 09:00-11:00 (Ü bis 25.11.04, dann BS 06.-08.01.05), Institut Bergstr. 29a

080960 Nordamerika in der europäischen Weltwirtschaft, 17.-20. Jahrhundert (VL) Georg Fertig Mo, 16:00-18:00, F 3

090091 Dispositive der Sichtbarkeit (VL) Detlef Kremer, Martina Wagner-Egelhaaf Di, 10:00-12:00, J 12

091633 Einführung in die ästhetischen Schriften Walter Benjamins und Theodor W. Adornos (LK) Renate Werner Di, 14:00-16:00, F 9

097942 Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, Fr, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

081325 Widerstand gegen den König im frühen und hohen Mittelalter. Legitimation, Organisationsformen, Konsequenzen (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, F 5

091490 Text – Bild – Bewegungsbild (HS) Detlef Kremer Do, 11:00-13:00, Studiobühne

090053 Symboltheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098088 Satzglieder und Satzgliedfunktionen - Zur Informationsstruktur des Satzes (HS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Vortrag Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas Bernard Comrie Mi, 08.12.04, 18:00-20:00, J 122

Referate und Seminararbeiten

- Die Tradition der Begriffspaare »Subjekt/Prädikat« sowie »Thema/Rhema« von Hermann Paul bis Karl Boost- Der medientechnische Wahrnehmungswandel: Über den Einfluss der Fotografie auf die Literatur- (Zusammen mit Lars Köllner) Roland Barthes: Der lesbare Text und die Lust am Text- (Zusammen mit Lars Köllner und Stephan Lütke Hüttmann) Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer

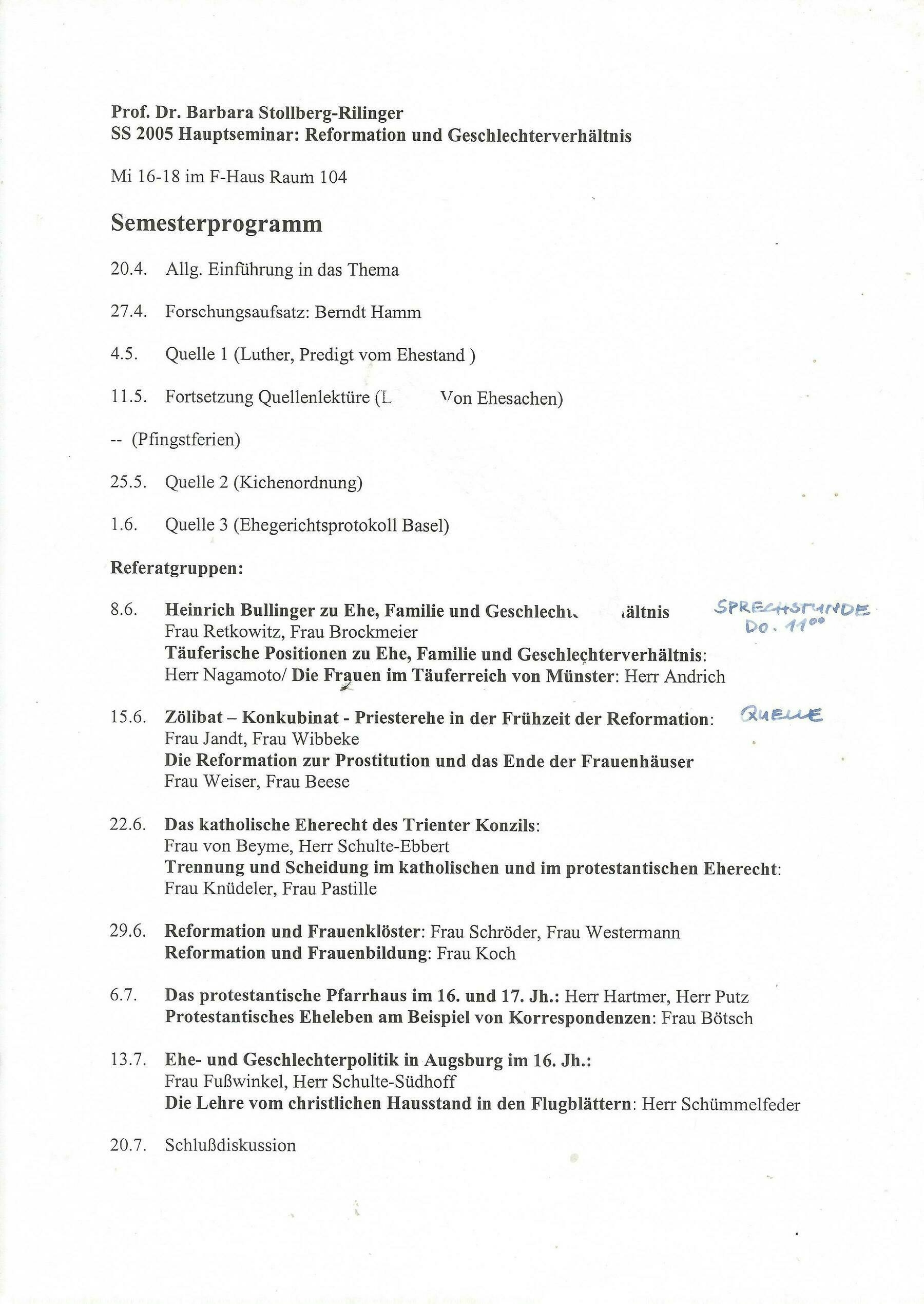

Sommersemester 2005: Magisterstudium

Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2005)

091756 Ästhetik des Raums. Raumkonfigurationen in der Literatur seit 1800 und im Film (VL) Detlef Kremer Mo, 11:00-13:00, J 12

091737 Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts (VL) Eric Achermann Mo, 13:00-15:00, J 12

090544 Der Sprachgebrauch in den Medien (HS) Franz Hundsnurscher Mo, 18:00-20:00, J 122

081031 Ursprünge der Globalisierung: Die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft, ca. 1500-1850 (VL) Ulrich Pfister Di, 12:00-14:00, F 2

081926 Lektüre und Interpretation niederrheinischer Quellen der Frühen Neuzeit (Ü) Johannes Schreiner Di, 18:00-20:00, R 32, Georgskommende 14

097940 Sprachliche Universalien – Geschichte und Theorie eines linguistischen Forschungszweigs (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, 10:00-11:00, Institut Aegidiistr. 5

081600 Reformation und Geschlechterverhältnis (HS) Barbara Stollberg-Rilinger Mi, 16:00-18:00, R 104, Fürstenberghaus

081027 Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit (VL) Barbara Stollberg-Rilinger Do, 09:00-11:00, S 1

098086 Universalienforschung zur Semantik und zur sprachlichen Symbolisierung (HS) Clemens-Peter Herbermann Do, 11:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

090032 Symboltheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2005)

091756 Ästhetik des Raums. Raumkonfigurationen in der Literatur seit 1800 und im Film (VL) Detlef Kremer Mo, 11:00-13:00, J 12

091737 Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts (VL) Eric Achermann Mo, 13:00-15:00, J 12

090544 Der Sprachgebrauch in den Medien (HS) Franz Hundsnurscher Mo, 18:00-20:00, J 122

081031 Ursprünge der Globalisierung: Die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft, ca. 1500-1850 (VL) Ulrich Pfister Di, 12:00-14:00, F 2

081926 Lektüre und Interpretation niederrheinischer Quellen der Frühen Neuzeit (Ü) Johannes Schreiner Di, 18:00-20:00, R 32, Georgskommende 14

097940 Sprachliche Universalien – Geschichte und Theorie eines linguistischen Forschungszweigs (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, 10:00-11:00, Institut Aegidiistr. 5

081600 Reformation und Geschlechterverhältnis (HS) Barbara Stollberg-Rilinger Mi, 16:00-18:00, R 104, Fürstenberghaus

081027 Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit (VL) Barbara Stollberg-Rilinger Do, 09:00-11:00, S 1

098086 Universalienforschung zur Semantik und zur sprachlichen Symbolisierung (HS) Clemens-Peter Herbermann Do, 11:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

090032 Symboltheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Referate und Seminararbeiten

- Die Pressekritik von Karl Kraus: Indexikalisierung und konservative Sprachhygiene- Was bedeutet blau_? Zur Semantik der Grundfarbwörter als sprachliche Universalie_- (Zusammen mit Matthias Hahn) Anna Wierzbicka: The meaning of color terms- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Das katholische Eherecht des Trienter Konzils

Wintersemester 2005/2006: Magisterstudium

Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2005)

091233 Klassiker des Strukturalismus (Ü) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, R 124, Leonardo-Campus

090844 Mediendiskursanalyse (VL) Ekkehard Felder Di, 18:00-20:00, R 3, Leonardo-Campus

090940 Sprache und Kultur (VL) Susanne Günthner Mi, 12:00-14:00, J 12

091070 Mimesis und Fiktion (VL) Eric Achermann Mi, 14:00-16:00, J 12

091090 Einführung in die Texttheorie (historisch) (VL) Moritz Baßler Do, 10:00-12:00, J 12

091248 Einführung in die Texttheorie (LK) Moritz Baßler Do, 12:00-14:00, F 4

09???? Word & World. Practice and the Foundations of Language (BS) Eckard Rolf Mo-Mi, 17.-19.10.05, Landhaus Rothenberge

Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2005)

091233 Klassiker des Strukturalismus (Ü) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, R 124, Leonardo-Campus

090844 Mediendiskursanalyse (VL) Ekkehard Felder Di, 18:00-20:00, R 3, Leonardo-Campus

090940 Sprache und Kultur (VL) Susanne Günthner Mi, 12:00-14:00, J 12

091070 Mimesis und Fiktion (VL) Eric Achermann Mi, 14:00-16:00, J 12

091090 Einführung in die Texttheorie (historisch) (VL) Moritz Baßler Do, 10:00-12:00, J 12

091248 Einführung in die Texttheorie (LK) Moritz Baßler Do, 12:00-14:00, F 4

09???? Word & World. Practice and the Foundations of Language (BS) Eckard Rolf Mo-Mi, 17.-19.10.05, Landhaus Rothenberge

Referate und Seminararbeiten

Verfassen eines Exposés zur Magisterarbeit

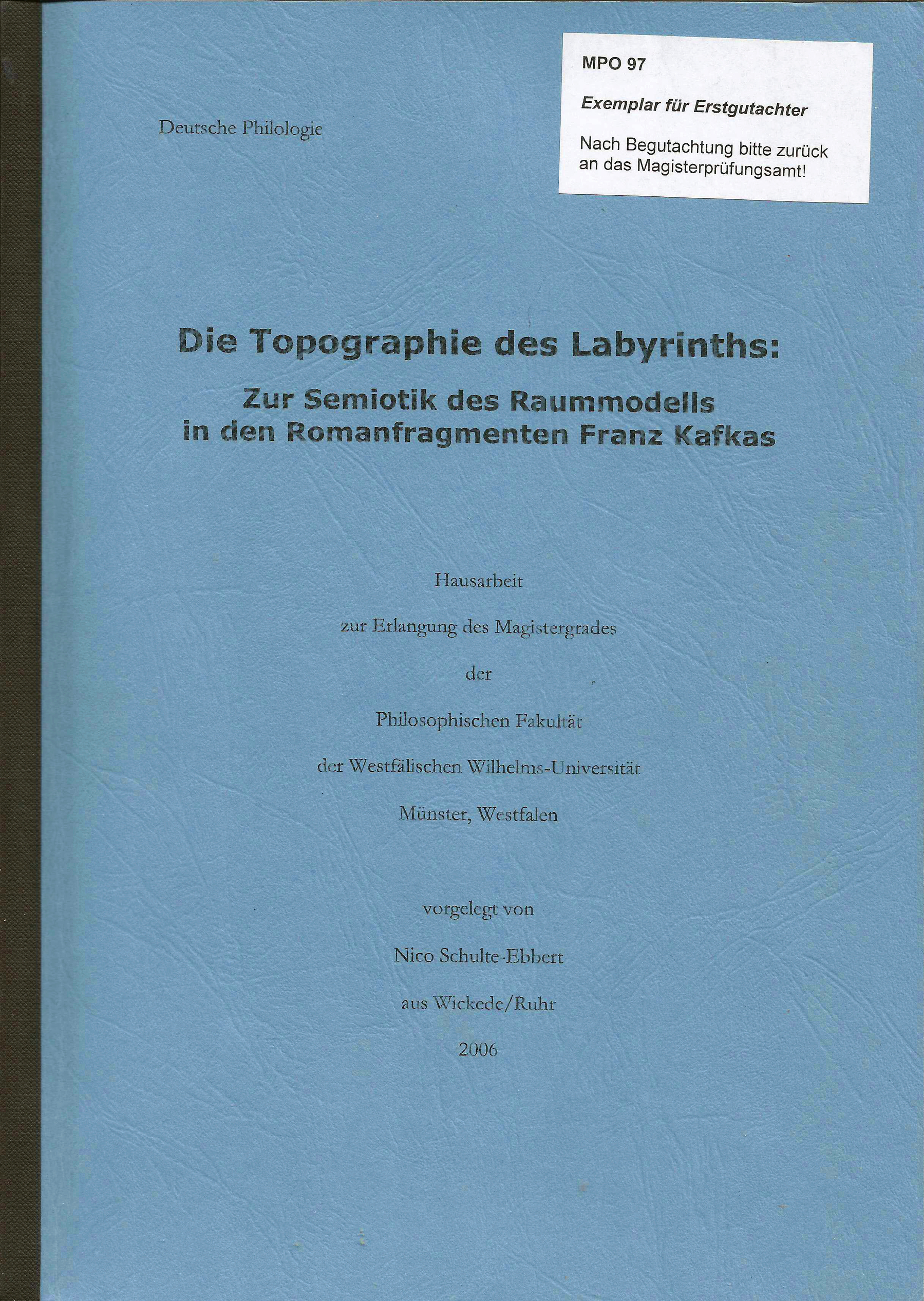

Sommersemester 2006: Magisterstudium

Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2006)

Keine belegten Veranstaltungen

Abgabe der Magisterarbeit, Juni 2006

Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2006)

Keine belegten Veranstaltungen

Abgabe der Magisterarbeit, Juni 2006

Themen der mündlichen Prüfungen, September/Oktober 2006

- Jean Paul: Theorie und Praxis- Schrift/Text, Bild, Bewegungsbild- Semiotik (unter besonderer Beachtung der Zeichentheorie Ch. S. Peirce’)- Eigennamentheorie- Deixis-Theorie- Die Revolution von 1848: Frankreich und ›Deutschland‹ im Vergleich- Die Darstellung des Holocaust im Spielfilm: »Schindlers Liste« und »Das Leben ist schön«

Wintersemester 2006/2007: Magisterstudium

Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2007)

Keine belegten Veranstaltungen

Vorbereitung eines Exposés zur Dissertation

Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2007)

Keine belegten Veranstaltungen

Vorbereitung eines Exposés zur Dissertation

Sommersemester 2007: Promotionsaufbaustudium

Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2007)

090772 Positionen der Medientheorie (VL) Detlef Kremer Mo, 16:00-18:00, J 12

091620 Ästhetische Selbstreferenz (VL) Achim Hölter Di, 10:00-12:00, J 12

090127 Grammatik der deutschen Sprache (Ü) Götz Hindelang Do, 12:00-14:00, J 121

090533 Syntax der deutschen Gegenwartssprache (VL) Eckard Rolf Do, 16:00-18:00, J 12

091434 Sprachtheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

092134 Thomas Bernhard: Ausgewählte Prosa (BS) Wolfgang Bender Mo-Di, 16.-24.07.07, Fürstenberghaus

Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2007)

090772 Positionen der Medientheorie (VL) Detlef Kremer Mo, 16:00-18:00, J 12

091620 Ästhetische Selbstreferenz (VL) Achim Hölter Di, 10:00-12:00, J 12

090127 Grammatik der deutschen Sprache (Ü) Götz Hindelang Do, 12:00-14:00, J 121

090533 Syntax der deutschen Gegenwartssprache (VL) Eckard Rolf Do, 16:00-18:00, J 12

091434 Sprachtheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

092134 Thomas Bernhard: Ausgewählte Prosa (BS) Wolfgang Bender Mo-Di, 16.-24.07.07, Fürstenberghaus

Referate und Seminararbeiten

- Spazierengehen/Schreibengehen/Lesengehen. Dekonstruktive Lektüre(n) zu Thomas Bernhards Gehen

Wintersemester 2007/2008: Promotionsaufbaustudium

Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2008)

097933 Sprachphilosophie und/oder/als Neurophilosophie? (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

092305 Zeichentheorie (OS) Eric Achermann Di, 18:00-20:00, SR 1, Fürstenberghaus

084205 Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Andreas Hüttemann Mi, 10:00-12:00, PC 7

090556 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (I) (VL) Achim Hölter Mi, 12:00-14:00, PC 7

091969 Zur Beziehung von Text und Bild. Geschichte und Theorie (VL) Eric Achermann, Tomas Tomasek Mi, 14:00-16:00, J 12

091476 Sprachtheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Vortrag Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne? Jürgen Habermas Mi, 30.01.08, 18:00-20:00, H 1

Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2008)

097933 Sprachphilosophie und/oder/als Neurophilosophie? (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

092305 Zeichentheorie (OS) Eric Achermann Di, 18:00-20:00, SR 1, Fürstenberghaus

084205 Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Andreas Hüttemann Mi, 10:00-12:00, PC 7

090556 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (I) (VL) Achim Hölter Mi, 12:00-14:00, PC 7

091969 Zur Beziehung von Text und Bild. Geschichte und Theorie (VL) Eric Achermann, Tomas Tomasek Mi, 14:00-16:00, J 12

091476 Sprachtheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Vortrag Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne? Jürgen Habermas Mi, 30.01.08, 18:00-20:00, H 1

Referate und Seminararbeiten

- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Sommersemester 2008: Promotionsaufbaustudium

Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2008)

090884 Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084390 Einführung in die Sprachphilosophie (VL) Rosemarie Rheinwald Fr, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2008)

090884 Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084390 Einführung in die Sprachphilosophie (VL) Rosemarie Rheinwald Fr, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

Referate und Seminararbeiten

Weder noch

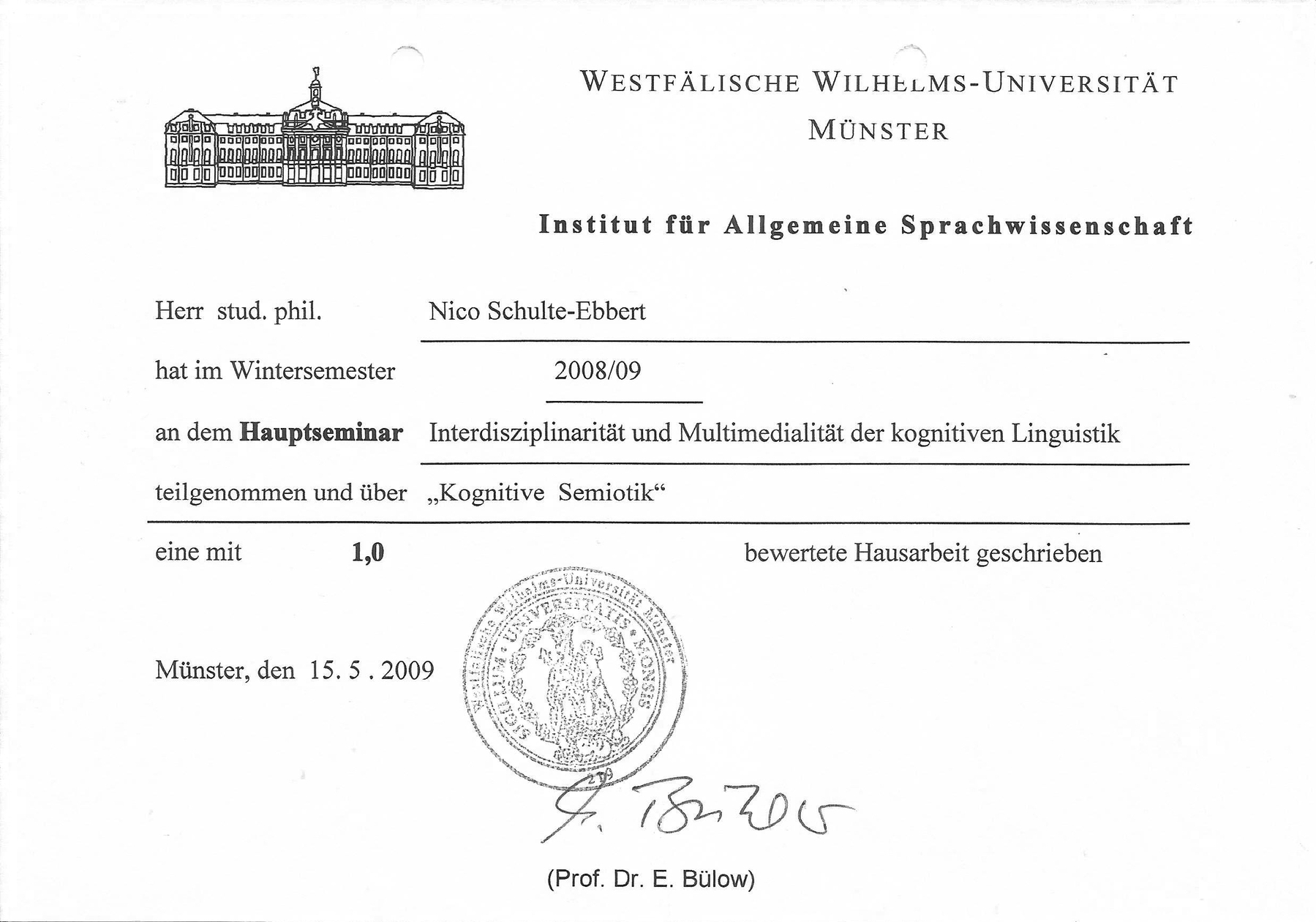

Wintersemester 2008/2009: Promotionsaufbaustudium

Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2009)

098310 Kognitive Linguistik. Grundlagen und Perspektiven (VL) Edeltraud Bülow Mo, 09:00-10:00, Institut Aegidiistr. 5

098324 Interdisziplinarität und Multimedialität der kognitiven Linguistik (HS) Edeltraud Bülow Mo, 10:00-12:00, Institut Aegidiistr. 5

090979 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (III) (VL) Achim Hölter Mi, 14:00-16:00, F 2

092307 Bedeutungstheorien – Theories of Meaning (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084795 Mensch und Kultur (VL) Spree Fr, 10:00-12:00, S 2

Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2009)

098310 Kognitive Linguistik. Grundlagen und Perspektiven (VL) Edeltraud Bülow Mo, 09:00-10:00, Institut Aegidiistr. 5

098324 Interdisziplinarität und Multimedialität der kognitiven Linguistik (HS) Edeltraud Bülow Mo, 10:00-12:00, Institut Aegidiistr. 5

090979 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (III) (VL) Achim Hölter Mi, 14:00-16:00, F 2

092307 Bedeutungstheorien – Theories of Meaning (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084795 Mensch und Kultur (VL) Spree Fr, 10:00-12:00, S 2

Referate und Seminararbeiten

- Kognitive Semiotik. Versuch einer Beschreibung mentaler Repräsentationen vermittels der zeichentheoretisch-pragmatizistischen Überlegungen Charles Sanders Peirce’

Sommersemester 2009: Promotionsaufbaustudium

Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2009, p. 34)

084167 Einführung in die Metaphysik (VL) Oliver R. Scholz Do, 16:00-18:00, F 2

091605 Bedeutungstheorien II – Theories of Meaning II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 118, Vom-Stein-Haus

Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2009, p. 34)

084167 Einführung in die Metaphysik (VL) Oliver R. Scholz Do, 16:00-18:00, F 2

091605 Bedeutungstheorien II – Theories of Meaning II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 118, Vom-Stein-Haus

Referate und Seminararbeiten

Weder noch

Wintersemester 2009/2010: Promotionsaufbaustudium

Hörsaal im Münsteraner Schloß (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2010)

092131 Doktorandenkolloquium (Ko) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 010, Vom-Stein-Haus

Vortrag Language and Social Ontology John R. Searle Di, 08.12.09, 20:00-22:00, Audimax

Hörsaal im Münsteraner Schloß (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2010)

092131 Doktorandenkolloquium (Ko) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 010, Vom-Stein-Haus

Vortrag Language and Social Ontology John R. Searle Di, 08.12.09, 20:00-22:00, Audimax

Sommersemester 2010: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen

Wintersemester 2010/2011: Promotionsaufbaustudium

Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011)

090025 Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (VL) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, Fürstenberghaus

09???? (semi-offiziell, im kleinen Kreis) Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (LK) Eckard Rolf Do, R 010, Vom-Stein-Haus

Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011)

090025 Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (VL) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, Fürstenberghaus

09???? (semi-offiziell, im kleinen Kreis) Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (LK) Eckard Rolf Do, R 010, Vom-Stein-Haus

Sommersemester 2011: Promotionsaufbaustudium

Softwareschulungen am ZIV: Excel I: Einsteigerkurs Mo, 18.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60 Photoshop I: Einsteigerkurs Di, 19.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60 Layouten mit InDesign Mi, Do, 18./19.05.11, achtstündig, Einsteinstr. 60

Wintersemester 2011/2012: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen

Sommersemester 2012: Promotionsaufbaustudium

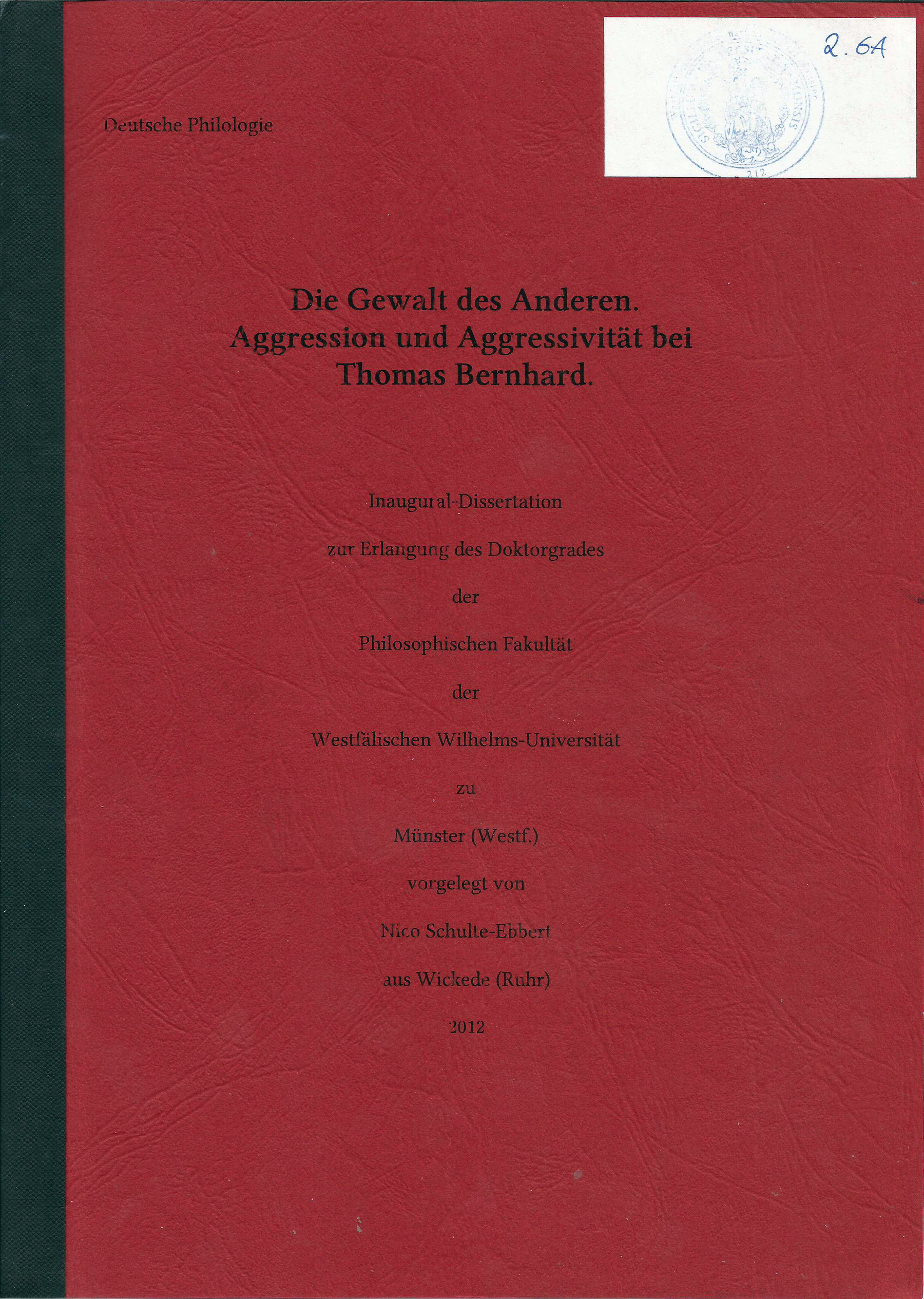

Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2012)

Keine belegten Veranstaltungen

Einreichung der Dissertation

Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2012)

Keine belegten Veranstaltungen

Einreichung der Dissertation

Wintersemester 2012/2013: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen Disputatio Eric Achermann, Cornelia Blasberg, Klaus-Michael Köpcke Do, 06.12.12, R 155, Vom-Stein-Haus

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

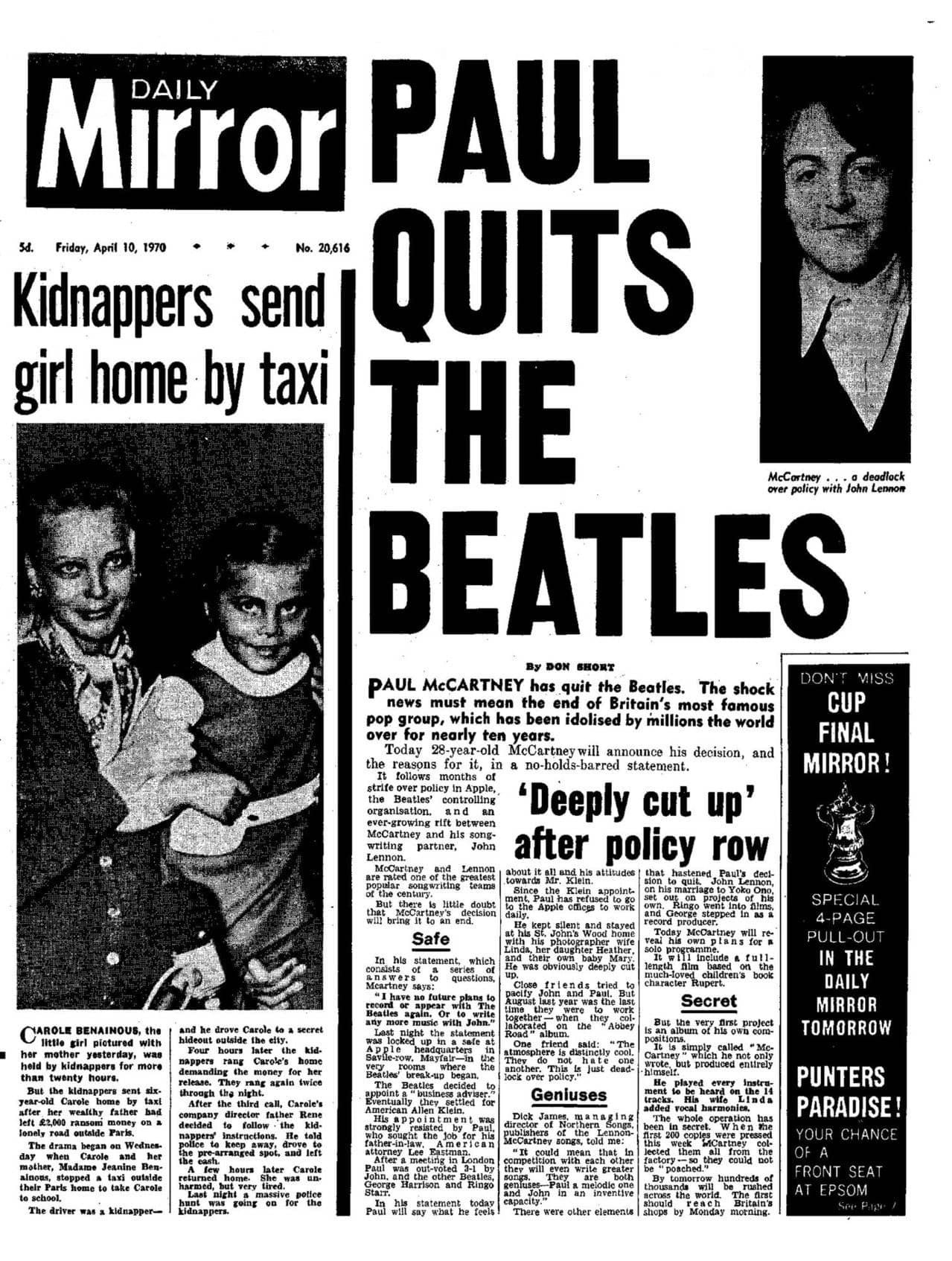

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

The Final Chords. Roger Waters, Pink Floyd und eine Totenmesse für den Nachkriegstraum

»Pink Floyd’s success is difficult to analyse or explain.«

Joe Boyd. White Bicycles. Making Music in the 1960s.

»WHERE ALL ROADS LEAD TO ROME«. So heißt es im Trailer des 1968 in die Kinos gekommenen Kriegsfilms Lo sbarco di Anzio mit Robert Mitchum als zynischem Kriegsreporter Dick Ennis in der Hauptrolle. Der Film basiert auf den 1961 erschienenen Erinnerungen Anzio des walisischen Reporters Wynford Vaughan-Thomas, der für die BBC von Kriegsschauplätzen in ganz Europa berichtete. Anzio thematisiert eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die sogenannte »Operation Shingle«, beginnend am 22. Januar 1944 mit der Landung alliierter Truppen in der mittelitalienischen Region um Anzio und Nettuno, am Tyrrhenischen Meer gelegen. Ausgegebenes Ziel der Aktion: die ›Befreiung‹ Roms.

And the Anzio bridgehead

Was held for the price

Of a few hundred ordinary lives…

In einer amerikanischen Original-Dokumentation wird einer der alliierten Offiziere mit den Worten zitiert: »What you need to fight a war over this ground is an army of bulletproof kangaroos.« Der Sprecher fügt hinzu: »The kangaroos―to be effective—would have had to be amphibious as well as bulletproof.« Die topographischen Gegebenheiten standen den Alliierten als dritter Gegner neben deutschen und italienischen Soldaten gegenüber. »Operation Shingle« dauerte gut viereinhalb Monate und kostete etwa 12.000 Menschen das Leben; die Zahl der Verwundeten und Vermißten beträgt fast 67.000. Einer der Gefallenen war Second Lieutenant Eric Fletcher Waters, Dienstnummer 292975, 8th Bn., Royal Fusiliers (City of London Regiment).

It was just before dawn

One miserable morning in black ’44…

Heute vor 30 Jahren, am 21. März 1983, erschien im Vereinigten Königreich das Konzept-Album The Final Cut, das einige Kritiker als das letzte Pink Floyd-, andere als Roger Waters’ erstes Solo-Album ansehen. (Kurt Loder sieht in seiner Rezension vom 14. April 1983 für das Rolling Stone Magazinegar in Pink Floyd nur noch ein Waterssches Pseudonym.) Für beide Sichtweisen lassen sich überzeugende Argumente finden. Daß Pink Floyd während oder spätestens nach dem 1979 veröffentlichten The Wall, dem meistverkauften Doppel-Album der Musikgeschichte, zerbrach, zeigt sich an dessen Nachfolger The Final Cut: Keyboarder Richard Wright war nicht mehr Mitglied der Band; Roger Waters schrieb die Musik, die mit der von Hugo Zuccarelli entwickelten ›holophonischen‹ Technik in nicht weniger als acht Studios aufgenommen wurde, und die kriegskritischen Texte des neuen Albums alleine; David Gilmour und Nick Mason fungierten lediglich als Gastmusiker mit äußerst sporadischem Einsatz. (Mason wurde gar als Handlanger zu Tonaufnahmen von Kriegsflugzeugen und quietschenden Autoreifen nach Warwickshire entsandt.) Vor diesem Hintergrund spiegelt sich die Kriegsthematik des Albums im Bandkonflikt wider – ein weiterer Grund, sich The Final Cut, das oft im Schatten von The Dark Side Of The Moon und The Wall steht, in seinem Jubiläumsjahr wieder anzuhören. (Ja, auch das ›Über-Album‹ von der dunklen Seite des Mondes feiert in diesem Jahr – und zwar in drei Tagen, am 24. März – einen runden, einen 40. Geburtstag, doch meine ich, daß The Final Cut mehr Aufmerksamkeit gebührt, als ihm bislang zuteil geworden ist.)

Bevor die Musik ertönt, empfiehlt es sich, einen genaueren Blick auf das Äußere des Albums zu werfen. Die Plattenhülle, die verschiedene Verdienstorden aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wurde von Roger Waters entworfen; sein Schwager Willie Christie steuerte die Fotos bei. Titel, Untertitel und Widmung sind nicht minder wichtig für die Setzung des Konzepts: »the final cut / a requiem for the post war dream / by roger waters / performed by pink floyd«, steht da, in Schreibmaschinen-Minuskeln gesetzt. Dazu kommt, ganz weit unten, quasi im Kleingedruckten: »for eric fletcher waters 1913 – 1944«. Waters’ Vater Eric Fletcher, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, fiel während der »Operation Shingle« am 18. Februar; sein Sohn Roger war zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alt: »I was just a child then, now I’m only a man«.

And kind old King George

Sent mother a note

When he heard that father was gone…

Als ein monothematisches Requiem soll dieses Album also fungieren, eine Begräbnisfeier für gefallene Soldaten und Angehörige, eine Totenmesse für den Nachkriegstraum, der durch die britische Regierung, durch Gier und Machtstreben zerstört worden ist: »By the cold and religious we were taken in hand / Shown how to feel good and told to feel bad / Tongue tied and terrified we learned how to pray / Now our feelings run deep and cold as the clay«. Mit den Worten: »Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis« beginnt der liturgische Introitus. The Final Cut begrüßt seinen Hörer direkt und stellt ihm Fragen: »Tell me true / Tell me why / Was Jesus crucified? / Was it for this that daddy died?«. Beiden Eröffnungssequenzen ist der flehentliche Ton gemein, ein Ton, der sich über die 46 Minuten des Albums mal weinerlich, mal quälend, mal anklagend, mal sarkastisch nuanciert (was mich an James Joyce’ Ulysses erinnert, genauer: an die ersten Worte des stattlich-feisten Buck Mulligan: »Introibo ad altare Dei«, der Beginn des Stufengebets). Damit wäre die persönlich-religiös-politische Ausrichtung des Albums markiert. Folgend die Tracklist:

1. The Post War Dream

2. Your Possible Pasts

3. One Of The Few

4. When The Tigers Broke Free

5. The Hero’s Return

6. The Gunner’s Dream

7. Paranoid Eyes

8. Get Your Filthy Hands Off My Desert

9. The Fletcher Memorial Home

10. Southampton Dock

11. The Final Cut

12. Not Now John

13. Two Suns In The Sunset

»When The Tigers Broke Free« wurde erst 2004 im Zuge der von EMI remasterten CD als Track 4 eingefügt und vergrößerte somit das Album auf insgesamt 13 Titel. Der Song paßt hervorragend in das Konzept von Verlust, Krieg und Schmerz: »They were all left behind / Most of them dead / The rest of them dying / And that’s how the High Command / Took my daddy from me«. Über dem gesamten Album liegt die trügerisch-wabernde Stille eines Kriegsmorgens, an dem der Schlachtennebel in der Luft hängt. Die Abwesenheit des Vaters schwingt in jeder gequält-flehenden Silbe Roger Waters’ mit, die auch der abwesende David Gilmour mit seiner markanten, kräftigeren Stimme nicht besser hätte interpretieren können. Ohnehin sticht Waters’ sehr prononcierte, akkurate Betonung heraus, was durch die 2011 erneut remasterte Version des Albums noch deutlicher wird. Diese Klarheit hat Roger Waters Bob Dylan, dem Ewignuschler, voraus, mit dem er sich als Geschichtenerzähler auf einer Stufe wissen kann. Hier schreit ein Kind den Verlust seines Vaters auf Platte, hier packt ein fast Vierzigjähriger seine Psyche zwischen zwei Albumdeckel, hier engagiert sich ein Künstler politisch und demonstriert gegen die falsche Politik, gegen den Unsinn des Tötens, zusätzlich befeuert durch den damals aktuellen Falklandkrieg: »Should we shout / Should we scream: / ›What happened to the post-war dream?‹ / Oh Maggie, Maggie what did we do?« Es gibt kaum ein zweites Album, das ein so überzeugendes, kohärentes Statement darstellt wie The Final Cut. Roger Waters untersucht hier nicht nur »possible pasts«; er lenkt den Blick auch auf eine »possible future« und die Gegenwart, in der sich die Geschichte zu wiederholen droht:

We showed Argentina

Now let’s go and show these

Make us feel tough

And wouldn’t Maggie be pleased?

In Mark Blakes 2008 erschienener, vorbildlicher und höchst informativer Bandgeschichte Pigs Might Fly. The Inside Story Of Pink Floyd heißt es: »For Roger Waters, a songwriter informed by the shadow of war on his own life, this latest conflict [the Falklands conflict] was yet more grist to the mill. By the time Pink Floyd began work on a follow-up album to The Wall in July 1982, the war in the South Atlantic was foremost in his mind. The futile loss of lives on both sides was one factor, but there was also the belief that the conflict was being manipulated as a potential vote-winner in a country puffed up with nationalist pride. ›I’m not a pacifist,‹ said Waters. ›I think there are wars that have to be fought, unfortunately. I just don’t happen to think that the Falklands was one of them.‹« Die Frage, die sich Roger Waters bei der Konzeption des Albums gestellt haben könnte und die an die Dialektik der Aufklärung erinnert, lautet: ›Wie kann nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs so etwas wie ein Falklandkrieg überhaupt möglich sein?‹

Rund 400 Kilometer östlich der südamerikanischen Küste liegen die Islas Malvinas, die Falklandinseln, ein abgelegener Archipel, der seit seiner Entdeckung im 17. Jahrhundert abwechselnd und teils gleichzeitig unter spanischer, französischer, argentinischer und britischer Flagge stand. Die argentinische Militärjunta entschloß sich 1981, die Inseln zurückzuerobern, um dadurch an Popularität in der Bevölkerung zu gewinnen. Am 2. April 1982 wurden die Malvinen besetzt, was nach der britischen Truppenentsendung in einen blutigen, 74 Tage dauernden Krieg eskalierte, bei dem etwa 900 Menschen ums Leben kamen. Die Niederlage Argentiniens führte zum Sturz der Miltärjunta und zur Entmachtung des Diktators Leopoldo Galtieri. In Großbritannien erreichte Margaret Thatchers Beliebtheit ihren Höhepunkt. Wenn man ganz genau hinhört, wird der Falklandkrieg gleich zu Beginn von The Final Cut, in der vorgeschalteten Radio-Sequenz des Introitus-Songs »The Post War Dream« erwähnt (im oben eingefügten Video ist es deutlicher zu hören): »It was announced today, that the replacement for the Atlantic Conveyor the container ship lost in the Falklands conflict would be built in Japan, a spokesman for…« (Erst vor wenigen Wochen wurde der latent schwelende Konflikt erneut entfacht, doch diesmal auf demokratische Art: Die 1.672 wahlberechtigten Inselbewohner stimmten am 10. und 11. März 2013 in einem Referendum über ihren politischen Status ab: Bei einer Wahlbeteiligung von gut 92 Prozent votierten 98,8 Prozent für einen Verbleib unter britischer Herrschaft. Argentinien erkannte die Abstimmung nicht an.)

Brezhnev took Afghanistan

Begin took Beirut

Galtieri took the Union Jack

And Maggie, over lunch one day,

Took a cruiser with all hands

Apparently, to make him give it back…

Militärische Auseinandersetzungen in den vierziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bilden die Eckpunkte von The Final Cut. In ihm treffen sich Sūnzǐs gut 2.500 Jahre alte Kunst des Krieges, in der der Krieg mahnend als »Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang« definiert wird, und George Harrisons 1970 auf seinem Dreifachalbum All Things Must Pass herausgebrachte »Kunst des Sterbens«: »There’ll come a time when all your hopes are fading / When things that seemed so very plain / Become an awful pain / Searching for the truth among the lying / And answered when you’ve learned the art of dying«. Der letzte Schnitt vereint Frieden und Krieg, Leben und Tod, Wahrheit und Lüge, Kunst und Politik in überraschend zarten, sehr melodisch-melancholischen Klavier-, Streicher- und Akustik-Gitarren-Passagen, die urplötzlich von Waters’ teils gellenden, teils stranguliert klingenden Schreien, Raphael Ravenscrofts aufjaulenden Saxophon-Soli oder Ray Coopers Percussion-Bombenhagel unterbrochen werden.

Von diesem Bombenhagel ist jedoch »in the space between the heavens / And the corner of some foreign field«, einem scheinbar ort- und zeitlosen Areal, in dem ein Bordschütze einem Traum erliegt, nichts zu hören. Einzig der Wind durchströmt die Einsamkeit, untermalt vom zurückhaltend-reduzierten Klaviereinsatz Michael Kamens. »The Gunner’s Dream«, der erste Höhepunkt des Albums, nimmt seinen Hörer mit in luftige Höhen: »Floating down through the clouds«. Waters’ sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame Stimme erreicht hier ebenso wie seine poetische Kraft ihren Höhepunkt: »Goodbye Max / Goodbye Ma / After the service when you’re walking slowly to the car / And the silver in her hair shines in the cold November air / You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel / And as the teardrops rise to meet the comfort of the band« – eine lange Pause setzt ein, die nur von einer fernen Kirchenglocke durchbrochen wird – »You take her frail hand« – wieder eine Pause, doch diesmal beendet Waters’ aufschreiende Stimme nebst Schlagzeug und Saxophon die Geborgenheit der Erinnerung: »And hold on to the dream!«

Nach dem aufrüttelnden Instrumentalteil geht es sanft weiter: »A place to stay / Enough to eat / Somewhere old heroes shuffle safely down the street / Where you can speak out loud about your doubts and fears / And what’s more / No one ever disappears / You never hear their standard issue kicking in your door«. Der Traum, der Nachkriegstraum, imaginiert eine friedliche Welt ohne Kriege, ohne Hunger, ohne Zensur – und ohne Attentate: »You can relax on both sides of the tracks / And maniacs don’t blow holes in bandsmen by remote control.« Mit Verweis auf zwei Nagelbombenattentate, die die IRA am 20. Juli 1982 während britischer Militärfeierlichkeiten im Hyde Park und im Regent’s Park durchgeführt hatte, knüpft Waters neben Zweitem Weltkrieg und Falklandkrieg einen dritten Gewalt-Faden in seinen Albumteppich ein. Bei den Londoner Anschlägen verloren elf Soldaten und sieben Pferde ihr Leben; mehr als 50 Personen wurden verletzt.

And everyone has recourse to the law

And no one kills the children anymore…