Johann Wolfgang von Goethe

Regionalmythologie des Sauerlandes

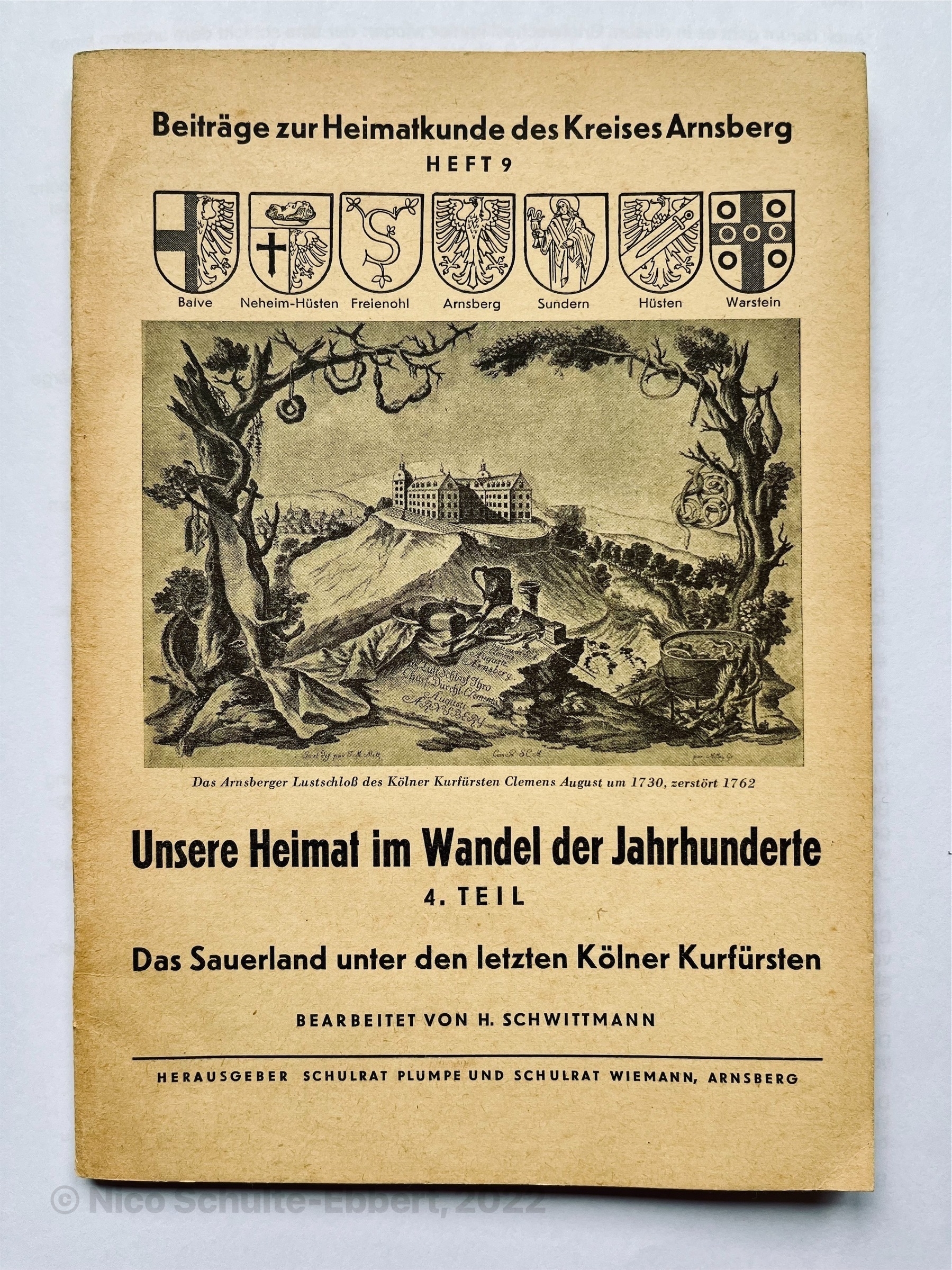

Im geerbten großelterlichen Bücherregal stieß ich kürzlich auf das 48-seitige neunte Heft der Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg (ohne Jahresangabe, nach 1960), zu dem auch mein Großvater Hubert Schulte-Ebbert (1909-1981) zwei Texte beigesteuert hat, und zwar »Kriegsgreuel in Allendorf und Enkhausen« (pp. 7-9) zum Abschnitt »Der Siebenjährige Krieg im Herzogtum Westfalen« sowie »In Allendorf um 1804« (pp. 25-8) unter »Rekrutenfang im Sauerland«.

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Weltgeschichtlich interessanter erscheint mir jedoch der Beitrag »Napoleon im Sauerland« von H. Schwittmann, den ich folgend in toto wiedergeben werde. Zum historischen Kontext seien vorab aus der »Zeittafel Heimatgeschichte« auf Seite 45 des Heftes die folgenden Hintergrundinformationen bereitgestellt:

1794-1802 Wieder Franzosen im Land. 1802-1816 Arnsberg unter hessischer Herrschaft. 1813-1815 Sauerländer im hessischen Heere auf Seiten Napoleons. Nach der Schlacht bei Leipzig Übertritt zu den Verbündeten. – Franzosen, Preußen und Russen in Arnsberg.

Napoleon im Sauerland (Überschrift)

Napoleon hatte zwischen Rhein und Elbe ein Riesenheer zusammengezogen, um das letzte Bollwerk des europäischen Festlandes, das riesige Rußland, niederzuringen. Auch 20 000 Westfälinger wurden zwangsweise rekrutiert, von denen nur wenige wieder heimgekehrt sind. Die meisten verhungerten, erfroren oder versanken irgendwo im russischen Schnee, viele ertranken in den eisigen Fluten der Beresina.

Im Herbst 1812 reiste Napoleon auch durch unsere Heimat. In einem stillen Städtchen machte er Rast, ließ sich königlich bewirten und verlangte nach Sehenswürdigkeiten. Da war guter Rat teuer. Was sollte man den verwöhnten Monarchenaugen anbieten? Kriege und Feuersbrünste hatten nur die steinerne Kirche und das in der Nähe stehende St.-Michaels-Häuschen übriggelassen. Da fiel dem »Maire« etwas Besonderes ein*). Er dachte: »Vielleicht ist ein über 100 Jahre alter Bürger unseres Städtchens auch etwas Seltenes!« Bald stand nun der knorrige Sauerländer im blauen Kittel, mit derbem Krückstock und der unvermeidlichen halblangen Schnörgelpfeife vor seiner allmächtigen Majestät. Ein Dolmetscher war auch zur Stelle, und nun begann ein seltsames Gespräch in unverfälschtem Platt und Salonfranzösisch. Unser lustig-listiges Bäuerlein blieb dem Imperator keine Antwort schuldig.

Der Korse: »Wie kommt es, daß Ihr so alt geworden seid?« Der Alte: »Ick hew mey no jedem Eyten ’nen Wacholder drunken.« »Was muß man besitzen, um bis ins hohe Alter glücklich zu sein?« »Ne Frugge, dey nich schennt ower guet koeket; jeden Dag seyne Arbeyt un am Owend würklichen Feyerowend.« »Welchen Wunsch könntet Ihr noch vor Eurem Ende haben?« »Je, ich möchte no enmal twintig Johre olt seyn und ümmer nen Daler inne Taske hewen.« »Möchtet Ihr nicht einmal mit mir tauschen und Kaiser von Frankreich sein?« »Nei, nei, blauß datt nich!« »Warum denn nicht!« »Eistens kann ick met meyner plattduitsken Sniute nich franzeusisch kuiern, kein Menske könn mey verstohn, und twettens kann ich de Franzmänner niu eimol nich jutstohn, se sind mey alle te wieppelig, und drüttens ist datt Kaiserseyn in Frankreich te unsieker. Mey iß vertallt woren, un et sall gar nich sau lange här seyn, datt de Franzausen eyhren Künnig in Paris köppet hätt, oder wiettet ey dat villichte biäter! Hiätt se nich seyne Frugge gleyk mett köppet? Ney, ney, dann blew ick doch laiwer in meynen soliden Holsken.«

Das war scharfer Tubak für Bonaparte, und ohne an den üblichen Gnadentaler zu denken, gab er eiligst Order zur Weiterfahrt. Napoleon legte sonst großen Wert auf öffentliche Anerkennung. An seinen Geburtstagen wurde das umfangreiche Programm der Feier durch Zeitungen, Anschläge, Verkündigungen von der Kanzel und durch öffentliches Ausschellen bekannt gemacht. Für den Festgottesdienst war ein besonders Kirchengebet vorgeschrieben. Aus dem Text lesen wir zwischen den Zeilen von der großen Sehnsucht der Deutschen nach Frieden:

»Liebevoller himmlischer Vater, Du hast uns befohlen, Gebet und Fürbitte zu tun für alle Menschen, insbesondere für die Könige und Fürsten der Erde. Wir beten daher auch zu Dir für Deinen Knecht, unsern Kaiser und König Napoleon. Auf ihm ruhe Dein Geist, o Herr, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist Deiner Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Dir! Segne ihn, Allgenugsamer, aus der Fülle Deines Segens. Kröne alle seine gemeinnützigen Unternehmungen mit einem glücklichen Erfolge. Laß uns und alle Untertanen unseres Beherrschers unter seiner Regierung ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit! Dir, unserm gemeinschaftlichen Vater, Deinem Sohn Jesu Christo und dem Heiligen Geiste sei Ehre, Lob, Preis und Dank dargebracht bis in Ewigkeit! Amen.«

Wie man heute mit Böllerschüssen die Fronleichnamsprozessionen begleitet, standen damals auf den Markt- und Kirchplätzen französische Batterien und feuerten ihre Salutschüsse in das Glockengeläute. Der Chronist erzählt, daß viele Scheiben unserer Kirchenfenster dabei zersprangen. »Scherben bringen Glück«, sagten die Franzosen, aber das französische Glück hat danach nur fünf Jahre gedauert. Ruhm und Ehre der »Grande Nation« sanken mit Moskau in Schutt und Asche, und der stolze Korse rettete sich wie ein gehetzter Wolf über Rußlands Schneefelder nach Paris zurück. Sein 600 000-Mann-Heer hatte er feige im Stich gelassen.

Unser steinalter Landsmann überlebte den Ruhm seines ehemaligen Gesprächspartners. Als er 1815 von der Verbannung Napoleons nach Elba hörte, gnisselte er durch seine mächtigen Tabakswolken: »Ick hewet eym (Napoleon) jo sau echtenrüm prophezeiet – ower diüse jungen Luie könnt jo niu eymol nich hören!«

*) Maire nannte man neuerdings die Bürgermeister im Königreich Westfalen, das der immer »lustike« Jerôme, der Bruder Napoleons, von Kassel aus regierte. Von ihm sagt man, da er in seiner Residenz wie »ein Gott in Frankreich lebte«. Jerôme meinte, es könne auch mal ein Korse in Westfalen herrschen, da ja auch ein Westfale – Theodor Neuhoff aus Plettenberg – König von Korsika gewesen sei.

Anders als die Begegnung zwischen Goethe und Napoleon im Rahmen des Erfurter Fürstenkongresses am Vormittag des 2. Oktober 1808 in der Statthalterei, die etwa eine Stunde gedauert hat und im wesentlichen um Literatur und Goethes persönliche Situation kreiste, ist diejenige zwischen dem französischen Kaiser und einem unbeeindruckten, schlagfertigen, über hundert Jahre alten Sauerländer keine historische. Der Detailreichtum der plattdeutschen Unterredung ist ein starkes Indiz für deren Fiktionalität (Schwittmann nennt keine Quelle); der genaue Ort (»[i]n einem stillen Städtchen«, »steinerne Kirche«, »St.-Michaels-Häuschen«) als auch die Namen des Bürgermeisters und des greisen Sauerländers, dem eine Privataudienz beim titanischen Kaiser gewährt wurde, bleiben ungenannt.

Daß Napoleon mit einem Sauerländer Urgestein im ›Land der tausend Berge‹ kuierte, gehört wohl ins Reich sauerländischer Regionalmythen.

H. Schwittmann. »Napoleon im Sauerland.« Unsere Heimat im Wandel der Jahrhunderte. 4. Teil. Das Sauerland unter den letzten Kölner Kurfürsten. Bearbeitet von H. Schwittmann, o. J., pp. 36-8. Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9. Herausgegeben von Schulrat Plümpe und Schulrat Wiemann, Arnsberg.

Gustav Seibt. Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. 5., unveränderte Aufl., C. H. Beck, 2010.

Sauerländer Platt. Ein Wörterbuch. So kuiert de Sauerländer. Bearbeitet von Reinhart Pilkmann-Pohl und Werner Beckmann. Herausgegeben vom Sauerländer Heimatbund e. V. 2. Aufl., Woll, 2019.

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

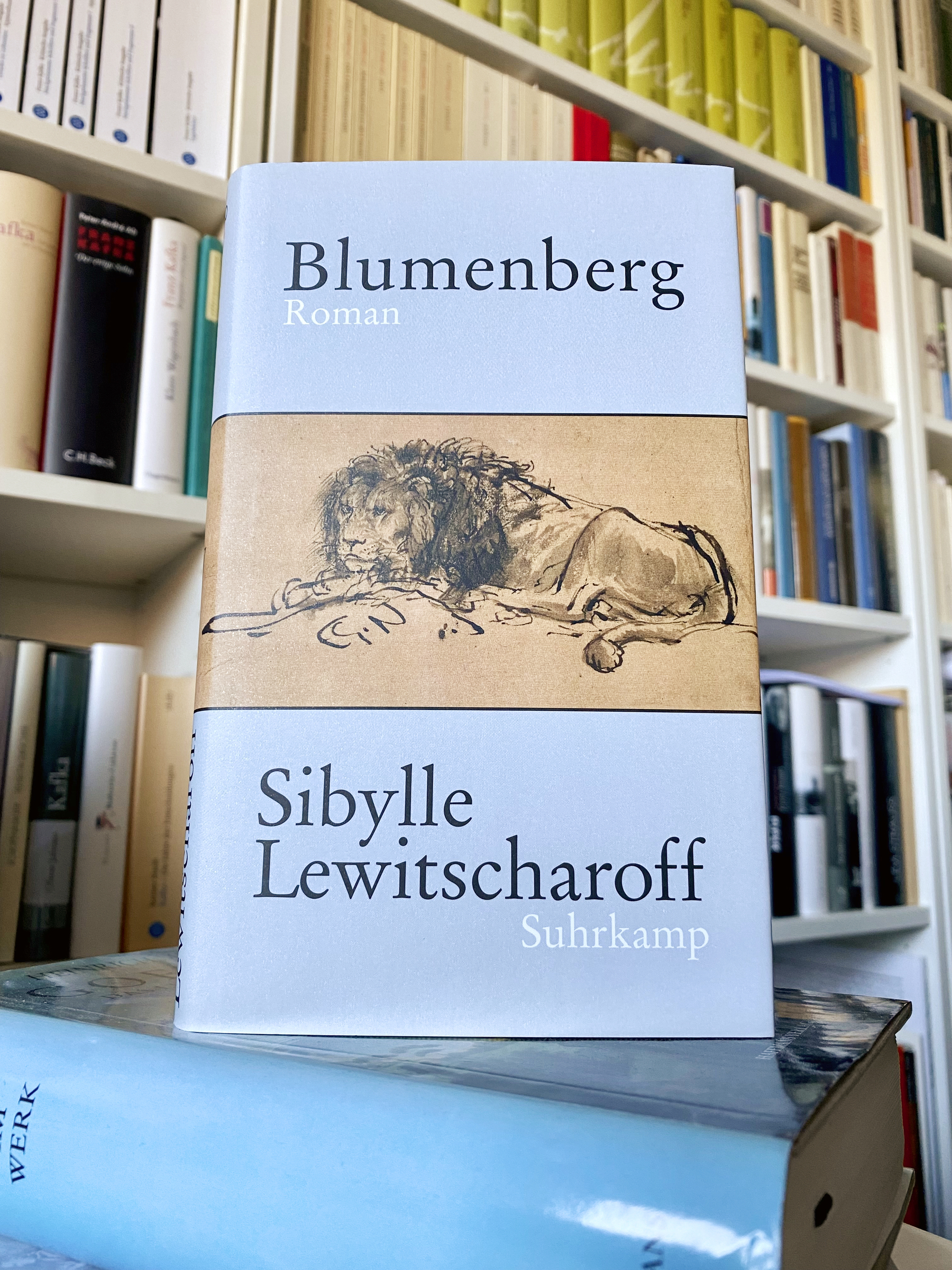

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

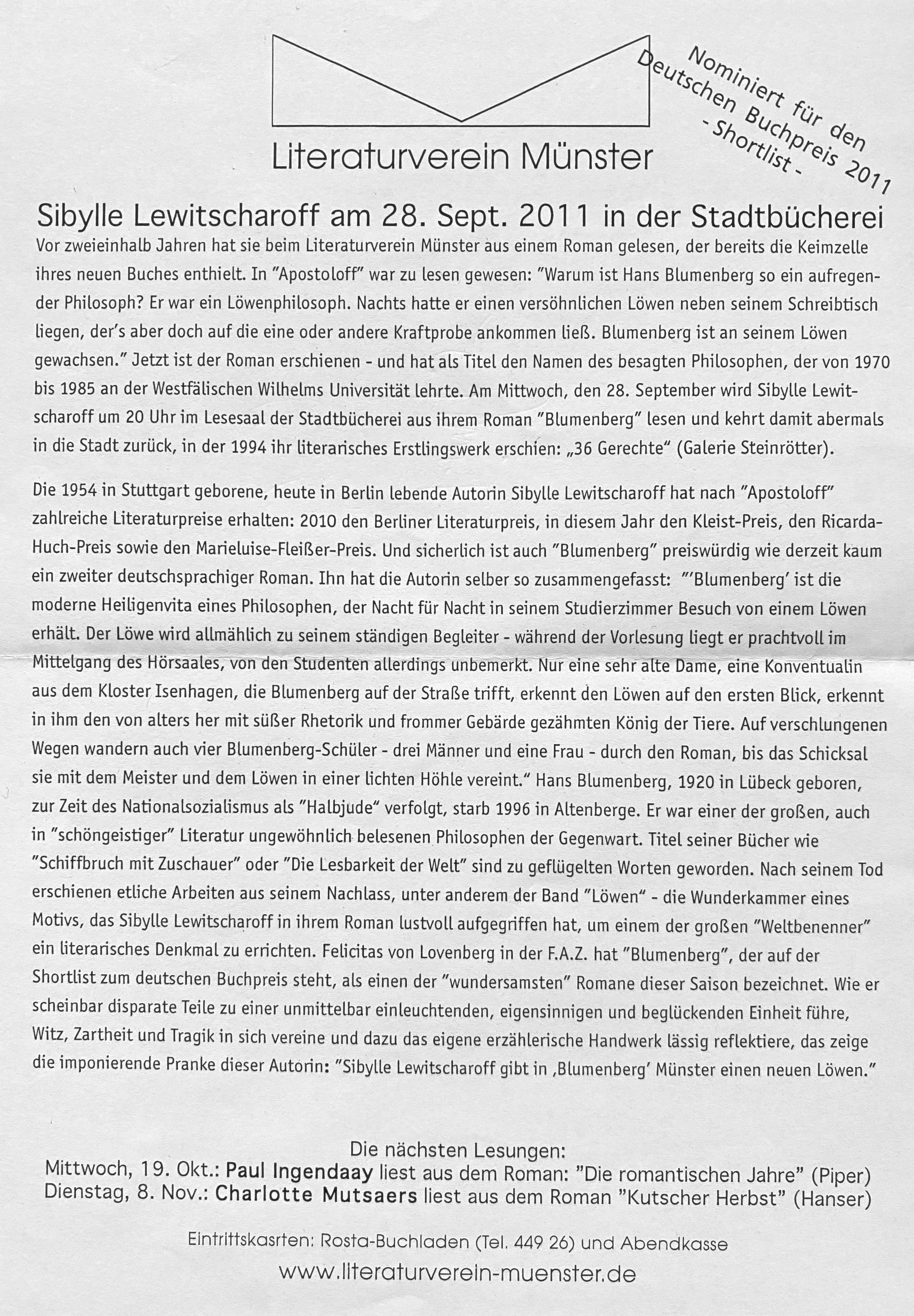

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

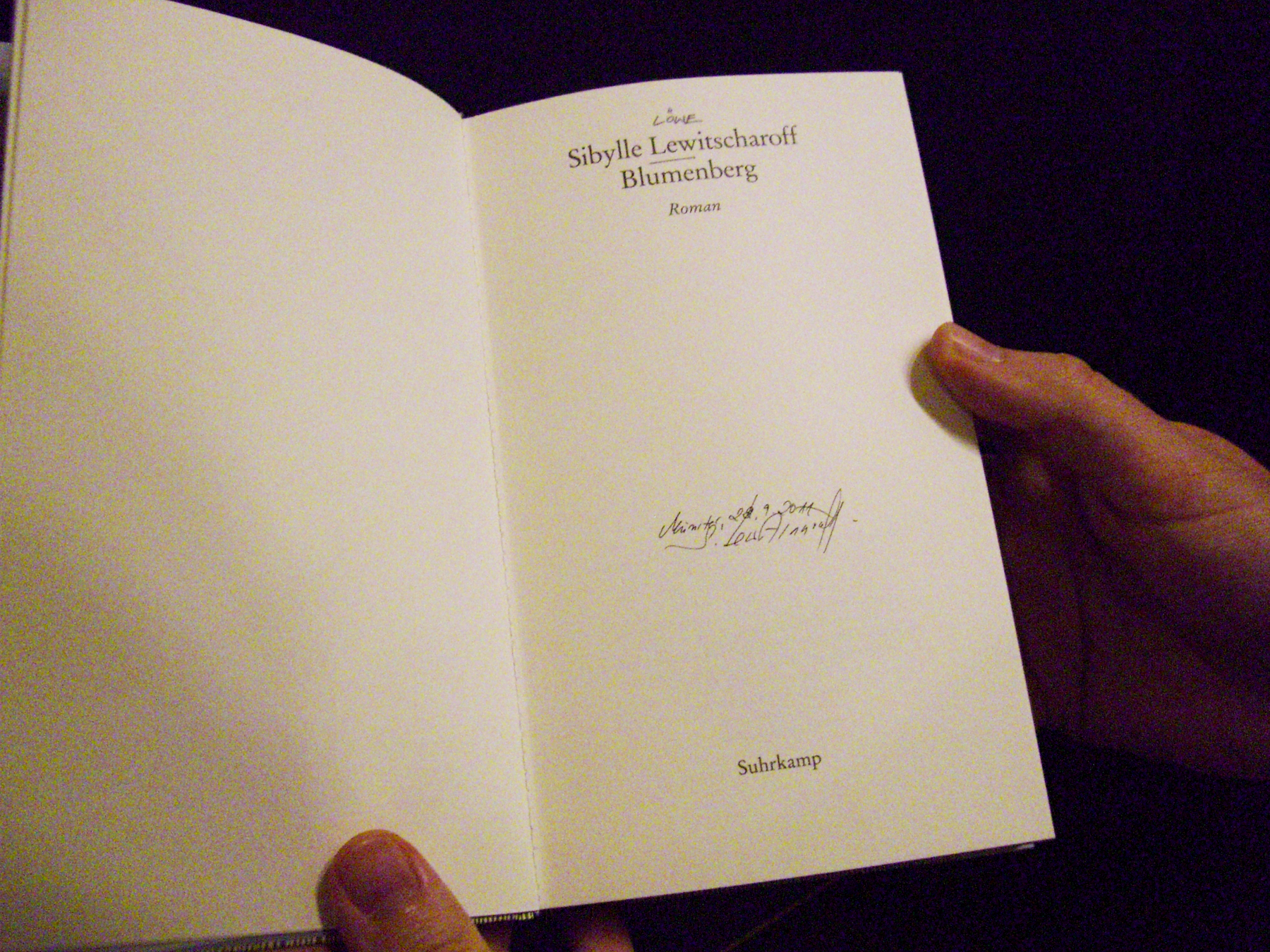

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn. …aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Zweihundert verweht

Roger Cohen heute in der der New York Times über das Für und Wider der Napoleon-Verehrung:

Jacques Chirac konnte ihn nicht ausstehen. Nicolas Sarkozy hielt sich fern. François Hollande mied ihn. Aber zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte in dieser Woche hat sich Emmanuel Macron entschieden, das zu tun, was die meisten jüngeren Präsidenten Frankreichs vermieden haben: den Mann zu ehren, der 1799 die entstehende französische Republik durch einen Putsch zerstörte.

Und Goethe? Wie stand er zu »dieser Weltseele« (Hegel), die ihn am 2. Oktober 1808 im Erfurter Statthalterpalais empfing? Als großer Bewunderer hielt er den Korsen zwar für erleuchtet, einen wahren »Kerl«, ein »Kompendium der Welt«, gar für einen »Halbgott«, belegte ihn jedoch auch mit deutlicher und angemessener Kritik. Eckermann gegenüber äußerte sich der Dichterfürst am 10. Februar 1830, gut neun Jahre nach Napoleons Tod:

Ist es nicht rührend, den Herrn der Könige zuletzt soweit reduziert zu sehen, daß er eine gewendete Uniform tragen muß? Und doch, wenn man bedenkt, daß ein solches Ende einen Mann traf, der das Leben und Glück von Millionen mit Füßen getreten hatte, so ist das Schicksal, das ihm widerfuhr, immer noch sehr milde; es ist eine Nemesis, die nicht umhin kann, in Erwägung der Größe des Helden immer noch ein wenig galant zu sein. Napoleon gibt uns ein Beispiel, wie gefährlich es sei, sich ins Absolute zu erheben und alles der Ausführung einer Idee zu opfern.

Corona prae eventum

Ich stoße in Alfred Brendels FAZ-Gastbeitrag über Goethe und die Musik auf den Namen der Sopranistin Corona Schröter (1751-1802), die neben anderen Sängerinnen auf Goethe eine ›unübertreffliche Wirkung‹ ausgeübt haben soll. Daß ihr Name dem heutigen Leser ins Auge springt, liegt in der simplen Tatsache begründet, daß eine Pandemie gleichen Namens ungleich größere Auswirkungen verursacht hat.

»So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,

Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.«

Alfred Brendel. »Goethe, Musik und Ironie.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.12.2020, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/goethe-musik-und-ironie-ein-gastbeitrag-von-alfred-brendel-17076178.html.

Johann Wolfgang Goethe. »Auf Miedings Tod.« Erstes Weimarer Jahrzehnt 1775-1786. I. Herausgegeben von Hartmut Reinhardt. Hanser, 1987. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 66-72, hier p. 71 [V 171-2]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 2.1.

Memento Goethe! Remember love!

Clärchen sieht es ganz klar: Nur die unsichere Liebe ist die wahre Liebe.

Freudvoll

und leidvoll,

gedankenvoll sein,

Langen und bangen

in schwebender Pein,

Himmelhoch jauchzend

zum Tode betrübt,

Glücklich allein

ist die Seele die liebt.

Johann Wolfgang Goethe. »Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.« Italien und Weimar. 1786-1790. Herausgegeben von Norbert Miller und Hartmut Reinhardt. Hanser, 1990. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 246-329, hier p. 286. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 3.1.

Dichtung und Mammon

Nachdem im Dezember 1909 – beinahe 78 Jahre nach Goethes Tod – das Manuskript von Wilhelm Meisters theatralische Sendung in Zürich aufgetaucht war, entwickelte sich ein spannender Publikationskampf zwischen den Verlagen, den schließlich Goethes Hausverlag Cotta für sich entscheiden konnte. Der Germanist Philip Ajouri schreibt: »Der Wert des Originals, das nur eine Abschrift war, ging also für die Rechteinhaber und die Besitzer der Handschrift in die Zehntausende. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 1912 nur ein gutes Prozent der Bevölkerung über 6.000 Mark im Jahr verdiente.« Blickt man auf das Jahreseinkommen der gegenwärtigen Spitzenverdiener, so stellt man fest, daß das obere Prozent der deutschen Steuerzahler mehr als 150.000 Euro verdient. Ich überlasse es dem Leser, den Wert der Goethe-Abschrift auf heutiges Niveau umzurechnen.

Philip Ajouri. »Der Erstdruck von Goethes Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Ökonomisches und symbolisches Kapital in einem Verlegerwettstreit um 1900.« Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, Band LX 2016, pp. 383-98.

Patrick Bernau. »Deutschlands Spitzenverdiener schwächeln.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Jan. 2016, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einkommensanteil-des-obersten-prozents-in-deutschland-sinkt-13995524.html.

Gunzenhausen, Obdachgeberin von Theologen, Dichtern, Blaublütern

Beim Schlendern über die Weißenburger Straße in Gunzenhausen entdeckte ich vor einigen Wochen zufällig eine historische Marke, die selbst gebürtigen Gunzenhausenern (oder Gunzenhäusern?) unbekannt war. An einem unauffälligen Haus stand dort geschrieben:

»In dem, / an dieser Stelle gestandenen / Hause übernachtete 1518 / Dr. M. Luther.«

Bekannter als Luthers Übernachtung ist hingegen diejenige, die sich gut 260 Jahre später im heutigen »Gasthof-Hotel zur Post« in der Bahnhofstraße zutrug: Der knapp 39jährige Goethe machte hier Station:

»Ehemal. kaiserliche Reichspost. / Hier wohnte vom 12./13. Juli 1788 / auf seiner Rückreise von Italien / Wolfgang von Goethe. / Am 6. Oktober 1805 bezog hier Quartier / der franz. Marschall Berthier Herzog v. Wagram / und am 19. Oktober 1805 nach der Kapitulation / von Ulm der oesterr. Feldzeugmeister / Graf Collowrad und / Feldmarschalleutnant Fürst Schwarzenberg. / Am 18. Mai 1840 übernachtete hier / König Ludwig I. von Bayern.«

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Dialekte

Kann man sich Johann Sebastian Bach mit obersächsischem Dialekt vorstellen? Oder Goethe, der – wie ich kürzlich im ersten Band der großen Biographie Nicholas Boyles las – das robuste Frankfurterisch sprach? Boyle schreibt: »[I]m Faust reimte er [Goethe] noch 1829 ›Tage‹ auf ›Sprache‹, so wie er 1774/75 ›genug‹ auf ›Besuch‹ gereimt hatte, und der Vers ›Das wäre mir die rechte Höhe‹, 1831 entstanden, ist waschechtes Frankfurterisch« (60). Der Dialekt ist nicht mit dem Akzent gleichzusetzen. Ein sehr schönes Beispiel gibt der junge Arnold Schwarzenegger, der sich mit starkem steirischem Akzent durch den Anfang 1970 erschienenen Fantasy-Film Hercules in New York dilettiert. Köstlich!

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

»Bitte keine Besuche« oder: »Folge nicht mir, folge dir!« Hermann Hesse zum 50. Todestag

Wenn man in dieser Woche an einem Zeitschriftenregal vorbeischlendert, so wird man eines Mannes mit Strohhut gewahr, der dem Vorbeischlendernden vom Titelblatt des Spiegel aus direkt in die Augen schaut. Es ist eine merkwürdig kolorierte Version einer Fotografie, die das Hamburger Nachrichtenmagazin bereits im Jahre 1958 zierte. Doch nicht allein die Farbe macht den Unterschied: Das aktuelle Titelblatt zeigt den Schriftsteller Hermann Hesse – denn um eben jenen »Störenfried«, so der Schriftzug, handelt es sich dabei – mit erhobenem Mittelfinger. Darunter die Appositionen (in Großbuchstaben!): »SINNSUCHER, DICHTER, ANARCHIST«. Ein verstörendes, wenn nicht gar provozierendes Bild.

Doch so sehr die Differenz von friedlicher Mimik und aggressiver Gestik auch irritieren mag: Sie trifft den Menschen Hesse, der sich nicht festlegen läßt, der von den einen vergöttert, von den anderen verachtet wird. Hermann Hesse bezieht Stellung – und bezieht sie zugleich nicht. Er heiratet dreimal – und bleibt doch ein ewiger Alleingänger. Er feiert das Leben – und denkt doch stets an Suizid. Er verteufelt den Pietismus – und kommt doch nie vom Glauben los. Er ist ein Seher, der zeit seines Lebens unter Augen- und Kopfschmerzen leidet – wie auch Friedrich Nietzsche. (Seine dritte Ehefrau Ninon liest ihm ab 1929 fast 1.500 Bücher vor!)

Mit dem von ihm bewunderten Philosophen aus Röcken teilt Hesse auch das Asketische, Einsame, Einzelgängerische, das ebenso wie das Doppelgängermotiv sein Leben und Schreiben charakterisiert. Die Doppelstruktur von Gut und Böse, Innen und Außen, Ich und Nicht-Ich – sprich: diese Doppelhelix als evolutionär-genetischer Impetus durchzieht das Werk des bis heute polarisierenden Schriftstellers von der ersten bis zur letzten Seite.

Eng mit diesem gnostischen Denken verbunden ist Hesses radikales Distanzschaffen, worin er Hans Blumenberg oder – ganz extrem – Thomas Pynchon gleicht. Schon früh fühlt er sich als Fremdkörper in seiner Familie, als ein Anderer und Außenseiter, der als Brandstifter und potentieller Amokläufer gar in eine Nervenheilanstalt gesteckt wird. Sein Biograph Gunnar Decker bezeichnet ihn gleich an drei Stellen seiner in diesem Jahr bei Hanser erschienenen, sehr lesenswerten Biographie als »Berührungsneurotiker«, der sein Leben strikt nach seinem eigenen Rhythmus ausrichtet und »Unberührbarkeitsrituale« pflegt. Diese Abwehrmechanismen gehen so weit, daß Hesse selbst seine eigene Familie und seine Kinder nicht erträgt. Der Wein und das Alleinsein bleiben wichtiger als menschliche Beziehungen.

Hier zeigt sich in extremo seine Aversion gegen jegliche Form von Vereinen, Bünden, Gruppen oder Mitgliedschaften, was ihm oft Anfeindungen und – gerade während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren nach 1933 – den Ruf eines Nestbeschmutzers bis hin zum Vaterlandshasser einbringt. So verwundert es nicht, daß Hesse auch Preisen und Ehrungen ablehnend gegenübersteht. Als ihm nach bemerkenswertem Einsatz Thomas Manns in Stockholm 1946 der Nobelpreis für Literatur verliehen wird, nimmt er diesen nicht persönlich in Empfang.

Stockholm – Hesse verachtet die Metropolen! Als einsamer Steppenwolf liebt er das Ländliche, das seiner Imagination Raum gibt. Ohnehin reist der einst begeisterte und leidenschaftliche Wanderer (auch hierin ähnelt er etwa Nietzsche oder Thomas Bernhard) mit zunehmendem Alter immer weniger, vertieft sich immer mehr ins innere Erkunden, das er mit dem weniger wichtigen Äußeren kontrastiert. (Zuletzt besucht der Schweizer Hesse seine Heimat Deutschland im Jahre 1936.)

Viele Fotos und vereinzelte Filmaufnahmen zeigen Hesse als stoischen Asketen bei der Gartenarbeit. Er schneidet Rosen oder sitzt einfach am Feuer, zündelt, verbrennt Reisig und starrt gebannt in die Flammen. Das Feuer ist für ihn Symbol des Lebens, Wasser ist stets Medium des Todes. Im Garten findet Hesse, der Mitentdecker Kafkas, die Ruhe zur Meditation. Gunnar Decker schreibt: »So ist der Garten nicht nur ein Sinnbild des menschlichen Lebens, für Hesse wird er das Modell seiner Arbeit als Autor, eine Schule des Sehens und des Säens, des glücklichen Gleichgewichts von vita activa und vita contemplativa.«

Aus diesem Gleichgewicht heraus entsteht mit großem Fleiß und strenger Disziplin ein Werk, das 20 Bände umfaßt, dazu kommen noch ein Dutzend Briefbände, Hunderte Zeichnungen und Aquarelle. Als Hermann Hesse, dem seine Leukämie-Diagnose nicht mitgeteilt wird – mit Goethe teilt der Hypochonder »die Abwehr gegen Krankheit und Tod« (Decker) –, am 9. August 1962 morgens zwischen 7 und 9 Uhr in Montagnola an einem Hirnschlag stirbt, hinterläßt er der Welt obendrein ein Nachlaß-Konvolut von 44.000 Briefen.

Wir werden auch 50 Jahre nach seinem Tod noch viel von und über Hermann Hesse erfahren, nicht zuletzt dank eines von ihm verschnürten, ominösen Päckchens, das sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach befindet, und das nicht vor dem Jahre 2017 geöffnet werden darf – Hesses Art der Flaschenpost in und für die Zukunft!