John Lennon

The Beatles: Now, Then And Every Time

If I never ›produce‹ anything more for public consumption than ›silence,‹ so be it. Amen. John Lennon, 1978

Am 13. Juni 2023 sprach Martha Kearney mit Paul McCartney bei BBC Radio 4 Best of Today über dessen Photo-Ausstellung in der National Portrait Gallery in London und den begleitenden, just publizierten Photoband 1964: Eyes of the Storm. Photographs and Reflections.

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

Gemeinsam schlenderten sie durch die Ausstellungsräume, während McCartney einerseits Erinnerungen und Anekdoten zu einzelnen Bildern preisgab (»There’s a picture there of John walking on water. Proof, that’s all I say.«), andererseits über den Stellenwert des Photographierens per se in den 1950er und 1960er Jahren sprach. Schließlich, kurz vor Ende des Gesprächs, lenkte Martha Kearney das Thema auf die sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹:

Und was halten Sie von den technologischen Bemühungen, durch Künstliche Intelligenz die frühen Beatles nachzubilden, Ihre Stimme jünger klingen zu lassen, diese Stimmen quasi aus dem Grab zurückzubringen?

Nun, das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, mit dem wir uns im Moment alle auseinandersetzen und versuchen, damit umzugehen, was das bedeutet. Wissen Sie, die Leute sagen mir – ich höre das nicht so oft, weil ich nicht so viel im Internet bin –, ›oh ja, da gibt es einen Track, wo John einen meiner Songs singt‹, aber er ist es nicht, es ist nur KI, wissen Sie? All das ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Und wir konnten diese Art von Dingen nutzen, als Peter Jackson den Film Get Back drehte, in dem wir das Album Let It Be machten. Er war in der Lage, Johns Stimme aus einem kleinen Stück Kassette herauszuholen, auf dem Johns Stimme und ein Klavier waren. Er konnte sie mit KI trennen, sie konnten der Maschine sagen: ›Das ist eine Stimme, das ist eine Gitarre, laß die Gitarre weg.‹ Und das hat er gemacht. Es gibt also großartige Möglichkeiten. Als wir an der letzten Beatles-Aufnahme arbeiteten – es handelt sich um ein Demo, das von John stammt und das wir gerade fertiggestellt haben und das dieses Jahr veröffentlicht werden soll –, konnten wir Johns Stimme nehmen und sie durch diese KI reinigen

[_get it pure_], sodaß wir die Aufnahme mischen konnten, wie wir es normalerweise tun würden. Das gibt einem also einen gewissen Spielraum. Es gibt also eine gute Seite und eine unheimliche Seite. Und wir müssen einfach sehen, wozu das führt.

Die letzte Beatles-Aufnahme? Wovon mag McCartney hier sprechen? Wie Keith Badman in seinem akribisch recherchierten Buch The Beatles After The Break-Up 1970-2000 ausführt, gab Yoko Ono Paul McCartney bereits im Januar 1994 während dessen Besuch in New York City anläßlich der Aufnahme ihres ermordeten Ehemannes in die Rock and Roll Hall of Fame

vier Demos John Lennons mit nach Hause

[drei Audiokassetten, auf denen in Lennons Handschrift ›for Paul‹ stand], auf denen die Aufnahmen für das ›Beatles-Comeback‹ basieren sollten. Es handelte sich um die Songs ›Free As A Bird‹ (von 1977), ›Real Love‹ (eine Version, die 1988 als ›Girls And Boys‹ auf dem Soundtrack-Album Imagine: John Lennon veröffentlicht worden war), ›Grow Old With Me‹ (eine Version, die zuvor auf dem Album Milk And Honey von 1984 veröffentlicht worden war) und ›Now And Then‹ von 1980, das oft als ›Miss You‹ oder ›I Don’t Want To Lose You‹ bezeichnet wird.

Das hier angesprochene Beatles-Comeback sollte 1995/96 in das Projekt The Beatles Anthology mit den beiden ›neuen‹ Beatles-Songs »Free As A Bird« und »Real Love« münden. »Now And Then« gehörte nicht dazu, was neben der schlechten Aufnahmequalität des Originals wesentlich an der Ablehnung George Harrisons gelegen hat, der den Song als »fucking rubbish« bezeichnet habe. (Ringo Starr hat seine persönliche Version von »Grow Old With Me« übrigens 2019 auf seinem Album What’s My Name veröffentlicht; Paul McCartney sang im Hintergrund und spielte Baß.)

Sollte es sich also bei dieser von McCartney in der Londoner National Portrait Gallery angekündigten letzten Beatles-Kooperation um John Lennons Song »Now And Then« handeln, so hätte dieses Ereignis neben aller musikqualitativer Vorbehalte und ›künstlich-intelligenter‹ Finesse auch eine autobiographische, eine zutiefst persönliche Dimension, die leicht übersehen werden kann. Um die Bedeutung zu verstehen, die »Now And Then« vor allem für Paul McCartney hat, muß man bis zum 25. April 1976 zurückgehen, dem Tag, an dem sich Lennon und McCartney zum letzten Mal begegnet sind.

Gut sieben Wochen nach John Lennons Tod traf McCartney am 1. Februar 1981 in George Martins AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat ein, um Songs aufzunehmen, die auf den Alben Tug Of War (1982) und Pipes Of Piece (1983) veröffentlicht werden sollten. Neben Ringo Starr und Stevie Wonder wurde auch Carl Perkins (1932-1998) zu den Sessions eingeladen, der großen Einfluß auf die Beatles ausgeübt hatte und ein enger Freund der vier Liverpooler geworden war. In Keith Badmans Beatles-Tagebuch ist zwischen dem 21. und 25. Februar 1981 festgehalten:

Paul und Carl Perkins beginnen mit der Aufnahme des Titels ›Get It‹ und des unveröffentlichten Songs ›My Old Friend‹ sowie einiger anderer Titel, darunter ›Honey Don’t‹, ›Boppin’ The Blues‹, ›Lend Me Your Comb‹, ›When The Saints Go Marching In‹, ›Cut Across Shorty‹ und ›Red Sails In The Sunset‹.

Besonderes Augenmerk sei auf »My Old Friend« gerichtet, einen Song, der Perkins in der Nacht vor seiner Abreise von Montserrat in den Sinn gekommen war. Am Morgen spielte er ihn Paul und dessen Ehefrau Linda (1941-1998) vor und sagte, es sei sein Geschenk für die Gastfreundschaft, die er in der letzten Woche erfahren habe. Im Song, den Perkins erst 15 Jahre später auf seinem Album Go Cat Go! veröffentlichen sollte, heißt es an einer Stelle:

Where it’s peace and quiet My old friend Won’t you think about me Every now and then

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Nachdem Perkins diese Verse gesungen hatte, brach Paul McCartney in Tränen aus; er stand auf und ging hinaus. Perkins war verwirrt: Hatte er seinen Freund verärgert? Hatte McCartney der Song nicht gefallen? Linda McCartney löste die Verwirrung auf, wie Perkins erstmals Jahre später im Goldmine Magazine vom November 1998 berichtete:

Und Linda sagte: ›Carl, ich danke dir so sehr.‹ Ich sagte: ›Linda, es tut mir leid… Ich wollte euch nicht zum Weinen bringen.‹ Sie sagte: ›Aber er

[Paul]weint und er mußte es. Er war nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenzubrechen, seit das mit John passiert ist.‹ Ich meine, er ging aus dem Zimmer, draußen an den Pool, und er hatte nur sein Taschentuch und fing an zu weinen. Und sie legte ihren Arm um mich und sagte: ›Aber wie konntest du das wissen?‹ Ich sagte: ›Was wissen, Linda? Ich weiß nicht wovon du redest?‹ Sie sagte: ›Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die wissen, was John Lennon zu Paul gesagt hat, das letzte, was er zu ihm gesagt hat. Ich und Paul sind die einzigen zwei, die das wissen, aber jetzt sind es drei, und einer von ihnen bist du… du weißt es.‹ Ich sagte: ›Mädchen, du machst mir Angst! Ich weiß nicht, wovon du redest!‹ Sie sagte, die letzten Worte, die John Lennon zu Paul im Treppenhaus des Dakota-Gebäudes gesagt hat, waren… er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Denk ab und zu an mich, alter Freund.‹[_Think about me every now and then, old friend._]

Diese beinahe märchenhafte Anekdote, die Teil der Beatles-Mythologie sein könnte (»Carl und Linda waren nun überzeugt, daß Perkins’ Song ›My Old Friend‹ von John Lennons Geist als Geschenk an Paul gechannelt worden war«), dürfte ein starkes Argument für die baldige Veröffentlichung von »Now And Then« als letzter Beatles-Song sein: Die emotionale Bedeutung, die diese (letzten) Worte und mit ihnen dieser Lennon-Track für McCartney haben dürften, werden wohl George Harrisons Veto aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzen: »And now and then, if we must start again…«

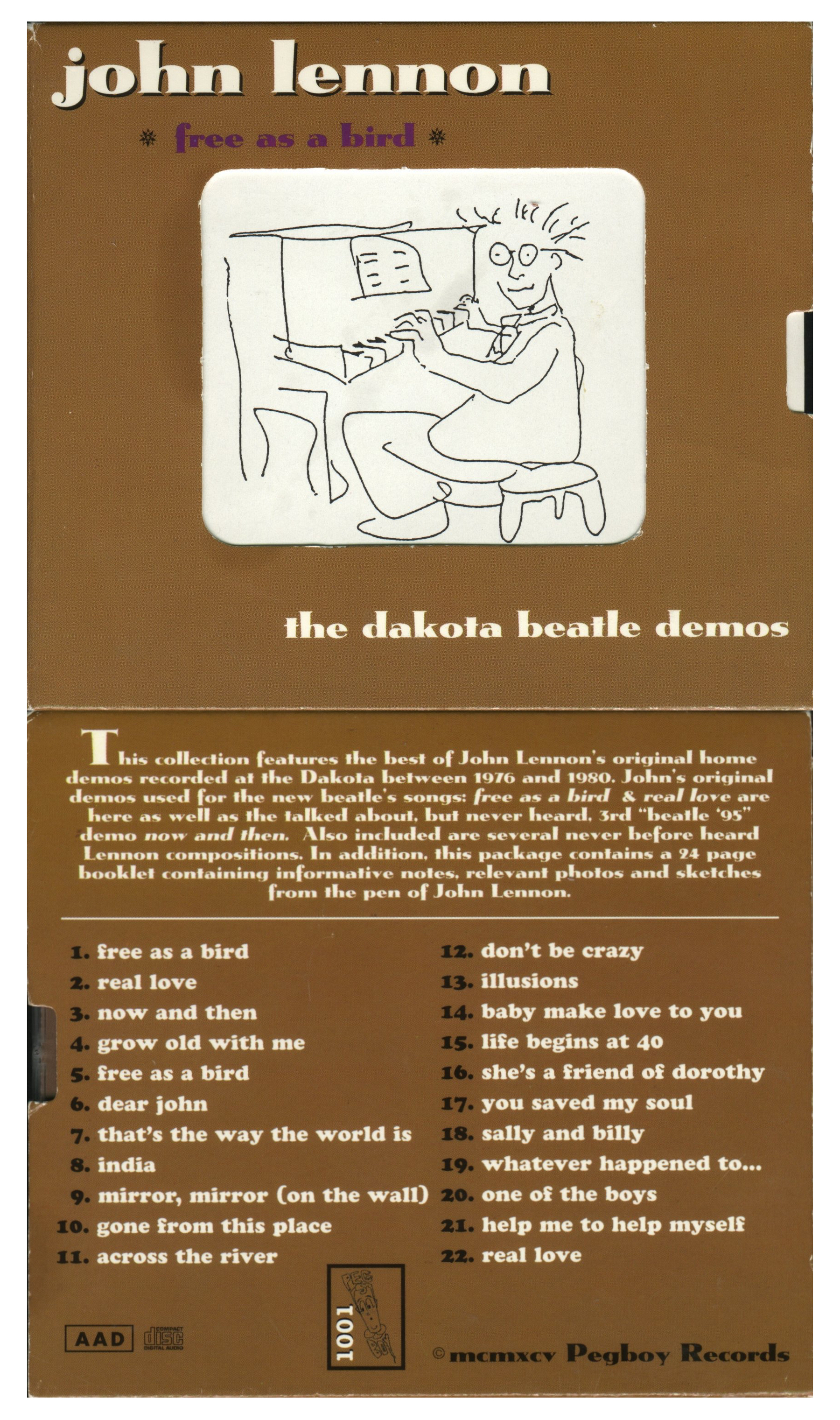

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

In meinem Bootleg-Archiv befindet sich seit Februar 2007 die digitale Kopie einer 1996 in Australien produzierten CD mit dem Titel: John Lennon – Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980. Auf dem Back-Cover heißt es:

Diese Sammlung enthält die besten Demos John Lennons, die dieser zwischen 1976 und 1980 im Dakota aufgenommen hat. Johns Original-Demos, die für die neuen Beatles-Songs verwendet wurden: free as a bird & real love sind hier ebenso enthalten wie das viel diskutierte, aber nie gehörte dritte ›Beatle ’95-Demo‹ now and then. Ebenfalls enthalten sind mehrere nie zuvor gehörte Lennon-Kompositionen. Darüber hinaus enthält dieses Paket ein 24-seitiges Booklet mit informativen Anmerkungen, relevanten Fotos und Skizzen aus der Feder John Lennons.

Unter den 22 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 73 Minuten befindet sich als Track 3 »Now And Then« – der Song ist also in Fan-Kreisen bereits seit über 25 Jahren bekannt! Nach den Anthology-Sessions für »Free As A Bird« und »Real Love« versuchten sich Paul, George und Ringo Anfang Februar 1995 auch an »Now And Then«. Produzent Jeff Lynne erinnert sich:

Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen. Wir haben den Backing-Track gemacht, einen groben Versuch, den wir nicht wirklich fertiggestellt haben. Es war eine bluesige Art von Ballade in a-Moll. Es war ein sehr süßer Song. Ich mag ihn sehr. Sollte er jemals fertiggestellt werden, würde er wahrscheinlich entweder als ›Now And Then‹ oder ›Miss You‹ herauskommen. Ich wünschte, wir hätten ihn fertigstellen können.

Ende März 1995 kamen die drei Ex-Beatles erneut in McCartneys Hog Hill Mill Studios in Sussex zusammen. Bei Keith Badman ist über diese Sessions zu lesen, daß

die weitere Arbeit am Track ›Now And Then‹ begonnen, dann aber schnell wieder eingestellt wird. Neil Aspinall

[1941-2008], der Chef von Apple Corps, kommentiert: ›Der Song wurde teilweise in ›embryonaler Form‹ aufgenommen, bevor er auf Eis gelegt wurde, und dort blieb er dann auch. Der Song war nie zur Veröffentlichung vorgesehen.‹ Neil erklärt nicht, warum sich die Beatles überhaupt die Mühe gemacht haben, ihn aufzunehmen. Die Idee einer zusätzlichen Aufnahme von ›Grow Old With Me‹ wurde nun ganz verworfen, wie Paul erklärt: ›Johns ursprüngliches Demo erforderte zuviel Arbeit.‹

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

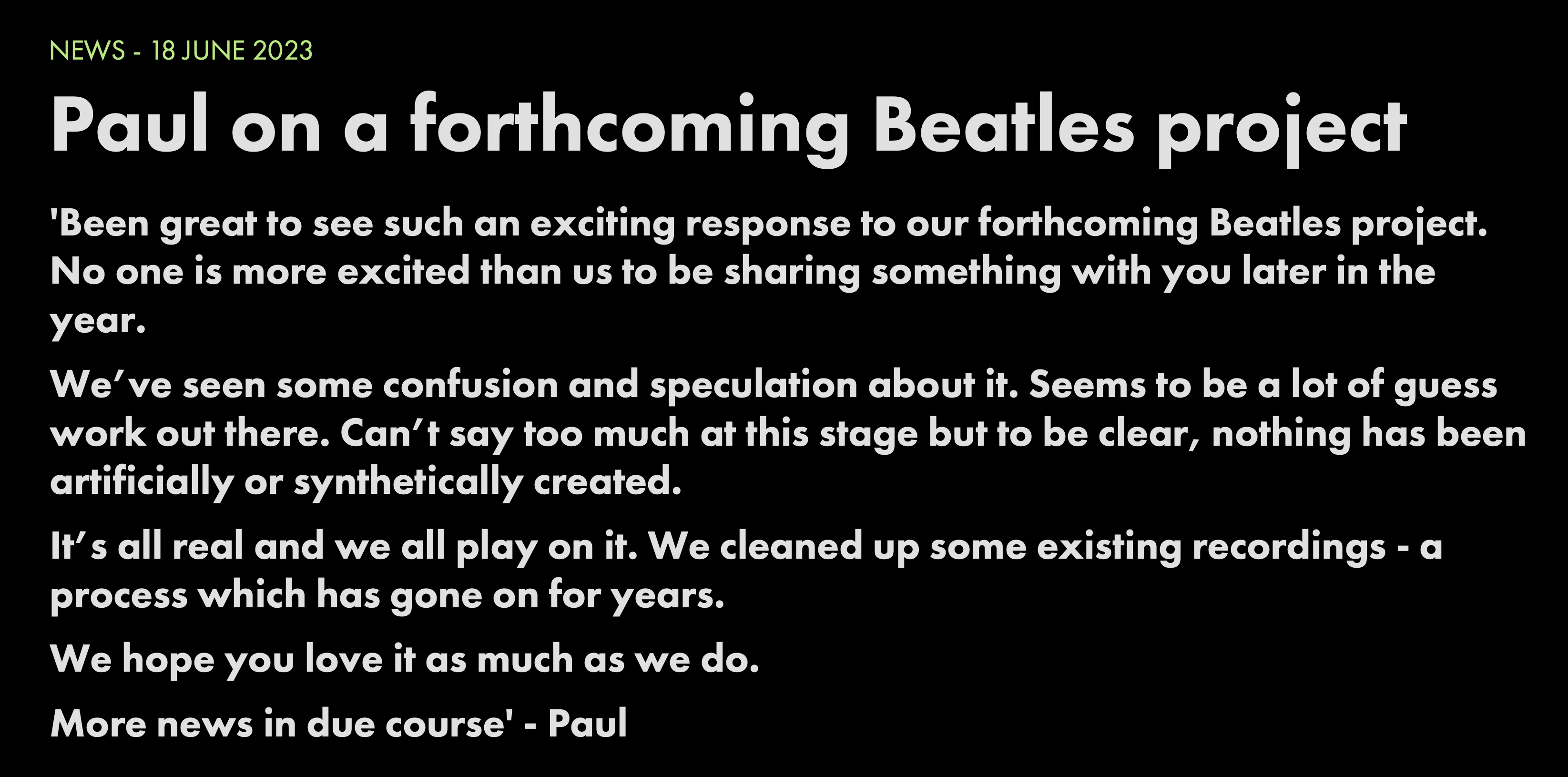

Zuviel Arbeit für die 1990er Jahre, doch jetzt, beinahe 30 Jahre später, in einer Zeit, in der künstlerische Freiheit mehr und mehr zu künstlich-intelligenter Freiheit zu werden im Begriff ist, in der Technologie(n) das Handwerk des Künstlers wesentlich vereinfachen, unterstützen und sogar übernehmen können, ist nicht nur »Now And Then« als letzter Beatles-Song möglich. Ein kurzes Statement auf der Homepage der Beatles, veröffentlicht an McCartneys 81. Geburtstag, brachte kaum Licht ins Dunkel, im Gegenteil: man scheint die Spekulationen der Fangemeinde zu genießen:

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Auffällig ist:

- es handelt sich um ein ›Projekt‹; von ›Track‹, ›Song‹ oder ›Demo‹ ist nicht die Rede;

- alles ist ›echt‹, nichts ist ›künstlich‹; »wir alle spielen darauf«;

- plötzlich wird der Plural verwendet: »Wir haben einige bestehende Aufnahmen

[_recordings_]aufpoliert«; gibt es weitere Demo-Tracks, die Lennon von »Now And Then« angefertigt hat oder handelt es sich um andere Songs? - es scheint viel Arbeit gewesen zu sein: der Prozeß hat sich über Jahre (!) hingezogen; das würde die These von mehreren ›neuen‹ Songs stützen (vielleicht unbekanntes Archiv-Material, das während der intensiven Restaurierungsarbeiten zu Peter Jacksons Get Back zutage gefordert worden ist).

Ein letztes Mal Keith Badman (Eintrag vom 15. und 16. Mai 1995):

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von ›Free As A Bird‹ und ›Real Love‹ treffen sich Paul, George und Ringo erneut in Pauls Studio ›The Mill‹ in Sussex, wo sie die letzten Teile des Songs ›Real Love‹ fertigstellen, der als zweite ›Comeback-Single‹ veröffentlicht werden soll. Paul, George und Ringo verbringen auch Zeit damit, ihre dritte ›Comeback-Single‹ aufzunehmen, diesmal das McCartney-Harrison-Stück ›All For Love‹, das nach dem 1958er Stück ›In Spite Of All The Danger‹ erst ihre zweite Zusammenarbeit ist. Leider entwickelt sich die Aufnahme zu einem Desaster und wird vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe beschließt daraufhin, die Pläne für weitere Reunion-Aufnahmen der Beatles auf Eis zu legen, wobei George der Hauptinitiator ist. Während Paul offenbar optimistisch ist, daß sich mit der Aufnahme etwas machen läßt, ist George davon nicht überzeugt und betont, daß er nicht will, daß sie auf Anthology 3 veröffentlicht wird.

Nun wurde also neben »Now And Then« der McCartney-Harrison-Song »All For Love« erwähnt, dessen baldige Veröffentlichung als letzte Beatles-Aufnahme jedoch weniger wahrscheinlich ist, da John Lennons Beitrag gänzlich fehlt. Was auch immer »zu gegebener Zeit« beziehungsweise »im Laufe des Jahres« als finales Beatles-Projekt veröffentlicht werden wird (eine Kombination zweier Songs à la »A Day In The Life« wäre auch denkbar): 53 Jahre nach der Auflösung der Band bleiben die Beatles omnipräsent und zeitlos – here, there and everywhere; now, then and every time.

Wo aber Genie ist, wächst das Albernde auch

Vor gut zwei Jahrzehnten – es muß 2003 oder 2004 gewesen sein – erhielt ich auf Um- und Nebenwegen über die inzwischen stillgelegte Internetpräsenz Bootleg Zone digitalen Zugriff auf 17 CDs, die ich als Beatles-Fan völlig euphorisch und mir keiner Schuld bewußt herunterlud, was bei einer Größe von über 1,6 GB in Kombination mit der damaligen schneckenhaften Internetgeschwindigkeit viele Stunden in Anspruch nahm. Der Titel dieser gigantischen, im Jahre 2000 beim Label Vigotone herausgebrachten Sammlung lautet: Thirty Days: Twickenham & Apple Studio Sessions 1969, wobei das Boxset offiziell als Thirty Days with Don’t Let Me Down and 187 other songs: The Ultimate Get Back Sessions Collection kursierte. Der Inhalt dieser CDs, die als 400 MP3-Dateien mit Cover und unglaublich detailreichen Informationen zu jeder einzelnen Audio-Datei zum Download angeboten wurden, gliedert sich wie folgt:

- CDs 1-4: The Best Of The Twickenham Sessions

- CDs 5-13: The Best Of The Apple Studios Sessions

- CD 14: The Complete Apple Rooftop Concert

- CDs 15-16: The Complete Apple Studios Performance

- CD 17: Glyn John’s First Get Back Compilation

Alles in allem geben diese gut 18 Stunden einen recht umfassenden Einblick hinter die Kulissen des im Mai 1970 quasi postum herausgebrachten Albums Let It Be. Ergänzend bietet ganz offiziell The Beatles Anthology als sechs CDs (1995/96), ein Buch (2000) sowie als DVD-Box (2003) mit über elf Stunden Material facettenreiche Einblicke aus erster Hand auf die gesamte Band-Geschichte, eine Multimedia-Retrospektive, die an dieser Stelle jedem wärmstens empfohlen sei.

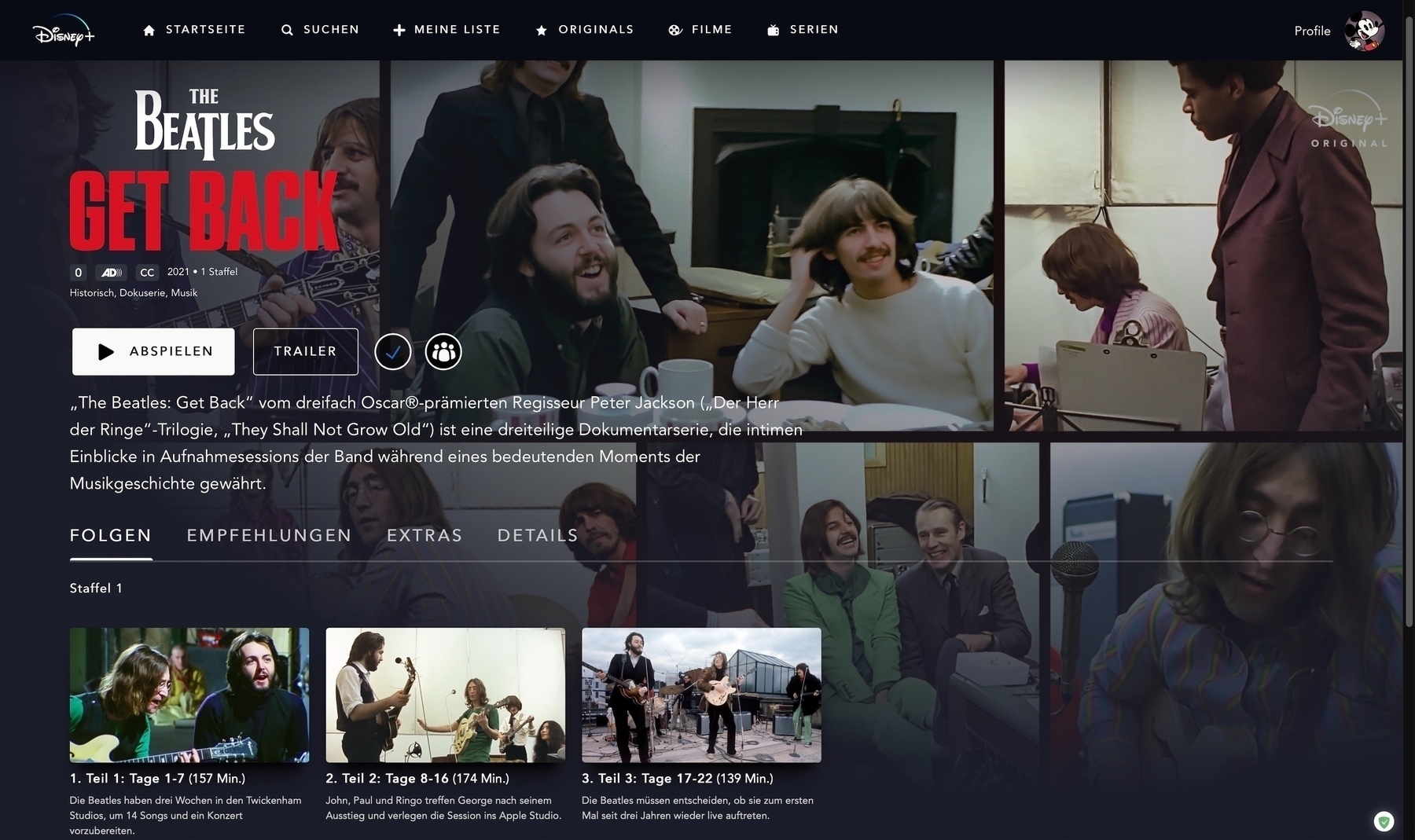

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

Die dreiteilige, am 25., 26. und 27. November 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ erstmals ausgestrahlte Dokumentation The Beatles: Get Back, für die der 1961 geborene neuseeländische Regisseur Peter Jackson verantwortlich zeichnet (und die bald auch auf Blu-ray und DVD erhältlich sein wird), nahm ich zum Anlaß, die Thirty Days-Bootlegs erstmals in ihrer Gänze durchzuhören, um auf diese Weise in bester Stimmung und mit einer gewissen professionellen Vorfreude in das gut achtstündige Filmmaterial einzutauchen, das eine wesentliche Revision der 1970 in die Kinos gekommenen, nur 81 Minuten langen Urfassung Let It Be des 1940 geborenen US-amerikanischen Regisseurs Michael Lindsay-Hogg darstellt. (Obschon mir dieses Original nicht bekannt ist, vermute ich stark, daß auch Lindsay-Hoggs biologischer Vater, Orson Welles, in den Chor der Unzufriedenen ob dieses monotonen Schwanengesangs eingestimmt hätte, dessen einzig positiver Nebeneffekt vielleicht die Verleihung des Oscars 1971 in der Kategorie »Beste Filmmusik« an die Beatles gewesen sein dürfte.)

The Beatles: Get Back | Official Trailer | Disney+

Man kann angesichts dieses überwältigenden und größtenteils unbekannten Filmmaterials, das fünfzig Jahre lang im Apple-Archiv geschlummert hat, leicht vergessen, daß das Get Back-Projekt nicht der erste Kontakt der Beatles mit dem Genre des Films gewesen ist: Angefangen mit A Hard Day’s Night (1964) und Help! (1965), die unter Federführung des US-amerikanischen Regisseurs Richard Lester – der erst vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feierte – entstanden sind, über Magical Mystery Tour (1967) hin zum Zeichentrickfilm Yellow Submarine (1968). Nebenbei leisteten die Beatles Pionierarbeit auf dem Gebiet des Musikvideos; ich denke da vor allem an Day Tripper (1965), Paperback Writer (1966) und Strawberry Fields Forever (1967). Und schließlich darf man die Soloprojekte der Band-Mitglieder nicht vergessen: How I Won the War (1967) mit John Lennon oder Ringo Starrs Auftritte in Candy (1968) und The Magic Christian (1969), dessen Drehbeginn am 24. Januar 1969 zusätzlichen Zeitdruck auf die Beatles und ihr Get Back-Projekt ausüben sollte. (Nebenbei sei noch erwähnt, daß Paul McCartney für den 1966 erschienenen Film The Family Way und George Harrison für Wonderwall von 1968 jeweils den Soundtrack lieferten.) All dies im Hinterkopf stellte ich mir die Frage, was Let It Be beziehungsweise Get Back eigentlich sein sollte: Ein Biopic? Eine Songwriting-Dokumentation? Ein ausgedehntes Musikvideo? Oder sollte es in eine ganz andere Richtung gehen?

Get Back als Brainstorming-Projekt oder: »It’s a documentary of how The Beatles work«

Am Anfang stand die Idee eines Konzerts der Beatles im Amphitheater im libyschen Sabratha, da das englische Wetter im Januar keinen Live-Auftritt zulassen würde (man denke nicht nur an Regen und Kälte, sondern auch an die fatalen Effekte potentieller Elektrokutionen). In Zusammenhang mit einer Performance im Ausland stand auch der Vorschlag, mit der RMS Queen Elizabeth 2, deren Jungfernfahrt erst am 2. Mai 1969 von Southampton nach New York stattfinden sollte, nach Arabien zu fahren, die Tickets an Fans zu verschenken und an Bord dann ein exklusives Konzert zu geben. George kommentierte dies mit deutlichen Worten: »I think the idea of the boat is completely insane.« Als alternative Örtlichkeiten kursierten: Houses of Parliament, Tripolis, ein Kinderkrankenhaus, ein Waisenhaus, ein TV-Special mit Publikum auf zwei Ebenen in den Twickenham Studios nach Vorbild von Around the Beatles (1964); Nachtclubs und Ballsäle standen auch zur Debatte. Paul schlug dann eine TV-Show vor, die mit breaking news über Erdbeben und sonstige Katastrophen gefüllt sein würde, während kleine Interludien mit den Beatles und ihren neuen Songs von den Schrecken der Welt ablenken sollten. Und am Ende würde es auch die Beatles treffen: Die Nachricht von der Trennung der Band sollte die TV-Show beschließen. Bedenkt man einerseits den Zeitdruck, unter dem die Beatles standen, und die Tatsache, daß ihnen nur zwei bis drei Wochen blieben, um neue Songs für ein Album zu schreiben und einzuüben, ist diese Ziellosigkeit und Ungewißheit hinsichtlich des Get Back-Projekts geradezu beängstigend. Als Peter Sellers (1925-1980) am neunten Tag (14. Januar 1969) in den Twickenham Studios erschien, gab John Auskunft über das, was hier passierte: »It’s a documentary of how The Beatles work.« Das trifft den Nagel auf den Kopf, doch es reichte nicht. Primrose Hill im Londoner Regent’s Park wurde nun als wahrscheinlichster Ort eines Live-Auftritts gehandelt; noch am 25. Januar gingen die Planungen weiter: Ein Live-Album? Eine Live-Show? Welche Song-Reihenfolge? Live in einem Raum? Auf einer Bühne? Oder doch ein Kinofilm? Vielleicht eher eine Doku?

Schließlich schlugen Regisseur Michael Lindsay-Hogg und Musikproduzent Glyn Johns Paul eine kostengünstige und naheliegende Option vor: eine Performance der Beatles auf dem Dach ihres eigenen Gebäudes in 3 Savile Row. Doch es gab Bedenken, daß das Dach das Gewicht der Band und ihres Equipments nicht tragen könnte. Man besichtigte die Örtlichkeit. Aufgrund einer Schlechtwetterprognose wurde der Auftritt um einen Tag verschoben. Am 29. Januar suchte man allerdings noch immer nach der Form: Mit Publikum? Welche Songs? Sollten alle bis morgen gelernt werden? Die Band war noch nicht vorbereitet für 14 Songs. Paul stellte die entscheidende Frage und beantwortete sie sogleich: »Is it a documentary of us doing another album? Which it is.« John: »Except, we’re doing them one after the other.« Paul: »No, but, I mean, we’re not doing a pay off. We’re not doing the 11 numbers straight off for an album. We’re gonna have to, sort off, join ’em.« John schlug sieben vor, weil sie keine Zeit mehr hatten. Man habe zwar genug Material für eine Doku, »but there’s no story«. George Martins Sohn Giles faßte das Get Back-Projekt kürzlich treffend zusammen: »›A last-minute thing as well,‹ Martin says. ›That’s what I love about it. I love how people view the rooftop as some big event, but it’s just that they had nowhere else to go.‹« So wurde das Album Get Back letztlich als Let It Be veröffentlicht, dem über dreißig Jahre später ein Let It Be… Naked folgen sollte, obgleich dieses Projekt doch wesentlich treffender mit dem Titel The Long and Winding Road charakterisiert worden wäre.

Kreativität oder »Don’t interrupt stars when they’re recording.«

Die enervierende Suche nach Sinn und Form, nach der Richtung, in die Get Back gehen sollte, fesselt den Zuschauer und zieht ihn in die intime und einzigartige Atmosphäre des Januar 1969 hinein. Einerseits ist dies der audiovisuellen Überarbeitung und Schnittechnik des mehr als sechzigstündigen Originalfilmmaterials und der über 150 Stunden Tonaufnahmen durch Peter Jackson und sein Team geschuldet (14 Mitarbeiter kostete dieser Bild-für-Bild-Restaurierungsprozeß gut vier Jahre!).

Andererseits entpuppt sich die Sogwirkung dieser acht Stunden als Songwirkung, denn man bekommt einen faszinierenden Einblick hinter den Vorhang und in die Art und Weise, wie heute weltbekannte Musikstücke unter höchstem Zeitdruck und ungemütlichen Umständen entstanden sind.

Am vierten Tag, Dienstag, 7. Januar 1969, hielt die Kamera das Larvenstadium des späteren Nummer-1-Hits »Get Back« fest: Paul gebar ihn plan- und ahnungslos mit seinem galoppierenden Baß ex nihilo. Faszinierend, wie es ohnehin die ganze Arbeitseinstellung der Beatles gewesen war: sie arbeiteten ausdauernd an den einzelnen Stücken, veränderten Text, Harmonie, Melodie, Rhythmus, improvisierten, verbesserten wieder und wieder und wieder. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man Zeuge einer genußvollen Selbstgeißelung. Auf jeden Fall wird deutlich, daß es sich hier um einen Fulltime-Job gehandelt hat. So berichtete George am 8. Januar, daß ihn die TV-Dokumentation »Europa« auf BBC 2 am vorangegangenen Abend zu einem neuen Song inspiriert habe: »I Me Mine«. (Vermutlich war es der Wiener Opernball mit seiner Walzermusik, dem Pomp und den Orden.) Ähnlich verhielt es sich am 27. Januar: George setzte sich ans Klavier und verriet, daß er am gestrigen Tag einen neuen Song geschrieben habe. Es handelte sich dabei um »Old Brown Shoe«. (Passend dazu erfährt man später, daß Georges Schuhgröße wohl »size eight« gewesen ist.) Das Songwriter-Hirn lief pausenlos, auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten.

Wirklich beeindruckt hat mich allerdings die Text-Arbeit an einem ›Harrisong‹, der erst neun Monate später auf Abbey Road veröffentlicht werden sollte und an dem George nach eigener Aussage schon seit gut einem halben Jahr arbeitete: »Something«. Ich hatte keine Ahnung, welch kreative Platzhalter sich während der Entstehungszeit abgewechselt haben! Nachdem George zunächst »Attracts me like a moth to candlelight« gesungen hatte, bat er um Hilfe.

George: »What could it be, Paul? ›Something in the way she moves‹.« Paul: »Hmm?« George: »What attracted me at all?« John: »Just say whatever comes into your head each time. ›Attracts me like a cauliflower‹, until you get the word, you know?«

Und nachdem George diesen Rat beherzigt hatte und sogleich »Attracts me like a pomegranate« vorschlug, wuchs »Something« von Motten und Kerzenlicht über Blumenkohl hin zum Granatapfel. Man fühlt sich ein wenig an »Yesterday« erinnert, das aus Rührei entstand: »Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs…«

Man muß sich vor Augen führen, daß keiner der Beatles 30 Jahre alt gewesen ist, als sie sich Anfang 1970 offiziell trennten. Es ist unglaublich, wie talentiert und jung sie waren! Das Get Back-Material zeigt vier Musiker, die innerhalb von nur sieben Jahren zehn Studioalben von höchster Originalität veröffentlicht hatten, und die jetzt, im Januar 1969, an einem elften und latent an einem finalen zwölften Album arbeiteten; Ringo und John waren damals 28, Paul 26 und George noch 25 Jahre alt! (Der distinguierte Gentleman George Martin erscheint wie aus der Zeit gefallen, wie ein Fremdkörper in der jovial-bunten Beatles-Welt, eine Vaterfigur, die gerade erst 43 Jahre alt geworden war!)

Neben der spätestens seit Veröffentlichung des originalen Let It Be-Films kolportierten düster-destruktiven Atmosphäre innerhalb der Beatles räumt Peter Jacksons Get Back auch mit der Legende auf, Yoko Ono sei die maßgebliche Kraft gewesen, die die Beatles auseinandergebracht habe. Es stimmt: Yoko war als einzige der Beatles-Frauen permanent anwesend, quasi Johns siamesischer Zwilling. Sie hielt sich jedoch zurück, blieb stoisch und stumm an Johns Seite – mit ein paar Ausnahmen, etwa wenn sie während einer Jam-Session lauthals schrie. In die Arbeit der Band mischte sie sich jedoch keineswegs ein. Paul machte es am 13. Januar 1969 deutlich: »She’s great. […] They [John & Yoko] just want to be near each other.« Und hinsichtlich der Beatles fügte er geradezu prophetisch hinzu: »But it’s gonna be such an incredible sort of comical thing, like, in 50 years’ time, you know. ›They broke up ’cos Yoko sat on an amp.‹« Yokos Sidekick-Qualitäten hinsichtlich Tanzen, Schreien oder Kalligraphieren wurden kongenial durch die kurzen Auftritte der sechsjährigen Heather McCartney, Pauls Adoptivtochter, ergänzt, die mal als Katze durchs Studio krabbelte, mal auf Ringos Becken schlug, mal selbst Yoko durch wildes Schreien Konkurrenz machte.

Was Get Back über den kreativen Prozeß dieser vier jungen Männer verrät und was man daraus lernen kann, ist das folgende: Neben vielen Cover-Songs, die sie spielten und die sie dank ihres großen Repertoires und ihrer langjährigen Erfahrung mühelos spielen konnten, setzten sich die Jam-Sessions der Beatles zwischen Tee, Sandwiches, Wein und Kent-Zigaretten im wesentlichen aus Herumalbern und Parodieren zusammen. Es ist bemerkenswert, daß jede Möglichkeit genutzt wurde, um mit verstellter Stimme, Wortspielen und Gags oder völligem Ausflippen an den Instrumenten den Druck zu nehmen und so kreative Kanäle zu öffnen. Das Herumalbern muß als Ventil verstanden werden, als (Auf-)Lockerungsübungen, als Training des Genies. Es ist Ausdruck von Intimität, ein Zeichen von Verwundbarkeit und Erlösung: die Verballhornung fremder und eigener Stücke durch den homo ludens. Das Herumalbern hebt das Verbindende hervor, sprich das gemeinsame Wissen, den gemeinsamen Hintergrund, gemeinsame Erfahrungen und so auch die gemeinsame Biographie. Es stiftet Vertrauen und Verständnis für den Anderen, wodurch die Gruppe gestärkt wird. Die Realität in Form des Projekts und dessen Deadline wird durch diese Strategie auf Abstand gehalten.

Die fünften Beatles oder »You’re in the group!«

Johann Sebastian Bach gilt einigen Bewunderern und Musikkennern als fünfter Evangelist. Den Titel des fünften Beatle – ein Begriff, den der New Yorker DJ Murray the K (1922-1982) 1964 geprägt hat und dessen Rolle er sogleich für sich selbst beanspruchte – hätten viele Personen verdient, angefangen bei den ehemaligen Band-Mitgliedern Pete Best (*1941) und Stuart Sutcliffe (1940-1962), oder den Männern im Hintergrund, allen voran Manager Brian Epstein (1934-1967) und Produzent George Martin (1926-2016), der den Titel meinem Erachten nach mit den überzeugendsten Argumenten tragen würde. Von herausragendem Einfluß bei den Aufnahmen zu Let It Be/Get Back war jedoch ein zweiundzwanzigjähriger Musiker, der zufällig vorbeikam.

Billy Preston (1946-2006)

Billy begleitete 1962 als ein erst sechzehnjähriger Organist aus Los Angeles Little Richard nach England und Hamburg, und traf dort erstmals die vier Liverpooler, die Little Richard vergötterten.

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

Im Hamburger Star-Club versuchte George Billy zu bewegen, die Beatles auf der Bühne zu begleiten, um ihren Sound mit Orgelklängen zu bereichern, doch Billy – der laut John aussah wie zehn – traute sich nicht: Little Richard hätte es erfahren können, und er wäre sicherlich wütend geworden. Nun, gut sechs Jahre später, bekam Billy seinen Einsatz – und er kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Am 12. Tag, Dienstag, 21. Januar 1969, wurde den Beatles bewußt, daß sie noch einen Pianisten brauchten. Zunächst fiel der Name des exzellenten und hochgefragten Session-Musikers Nicky Hopkins (1944-1994), als John am E-Piano »She Came in Through the Bathroom Window« spielte. Dann erschien Billy am 22. Januar im Apple-Studio. Die erklärende Einblendung lautet: »Billy’s just arrived in London to film a couple of TV appearances. He drops by to say ›hi‹ … unaware The Beatles need a keyboard player.« Und schlagartig hellte sich nicht nur die zähe Atmosphäre auf; auch die Gesichter der Beatles versprühten neue Energie, als Billy sogleich bei »I’ve Got a Feeling« und »Don’t Let Me Down« wesentliche, man könnte sagen: wohlbekannte Beiträge und Verbesserungen beisteuerte. Es ist magisch! John überschlug sich schier mit überschwenglichem Lob: »You’re in the group!« oder auch: »It’s great! You’re giving us a lift, Bill!« Daß Billy sofort Teil der Band war, zeigt auch der Beginn des folgenden Tages, 23. Januar, an dem wildes Experimentieren zelebriert wurde, was John dem gerade eintreffenden George mit den Worten erklärte: »You missed it. It was great. Yoko, John, Paul and Billy were doing their freak-out.« Interessant ist auch die geschäftliche Ebene, über die John, Paul und George während Billys Abwesenheit am 24. Januar sprachen: Es ging einerseits um die Frage nach Billys Bezahlung als Session-Musiker, andererseits erfährt man, daß Apple Records Billy unter Vertrag genommen hatte. Wieder brachte John seine Bewunderung zum Ausdruck: »I mean, I’d just like him in our band, actually. I’d like a fifth Beatle.« Ein großer Sprung zum fünften Band-Mitglied, wenn man bedenkt, daß die Beatles wenige Tage zuvor in Twickenham nur noch zu dritt gewesen waren.

Mal Evans (1935-1976)

Mal, Assistent, Bodyguard, Roadmanager und Mädchen für alles im inneren Zirkel der Beatles, gebührte als stillem Mann im Hintergrund der Titel des fünften Beatle, zumal er hin und wieder auch in den Vordergrund gestellt wurde. Get Back zeigt ihn unter anderem als eifrigen und kreativen Protokollanten, als Notizenmacher, der Text-Einfälle für Beatles-Songs festhält, vor allem am 9. Januar 1969 für »The Long and Winding Road«, wo er mitarbeitete und Vorschläge machte, während Paul am Klavier saß. Zudem war Mal aktiv als Musiker involviert: Als am 7. Januar erstmals Pauls Song »Maxwell’s Silver Hammer« erklang, der erst auf Abbey Road erscheinen wird, sieht man Mal mit einem Hammer auf einen Amboß schlagen, den Paul am 23. Januar als »Mal’s instrument« bezeichnete. Mal schien dieser ungewöhnliche Einsatz sichtlich Spaß zu machen. Umso tragischer wirken diese ausgelassenen Bilder im nachhinein, wenn man bedenkt, daß er fast auf den Tag genau sieben Jahre später, am 5. Januar 1976, im Alter von 40 Jahren von der Polizei in seinem Haus in Los Angeles erschossen werden wird, nachdem er die Beamten mit einem Luftgewehr bedroht hatte. Im selben Alter wie Mal Evans und auf dieselbe sinnlose und unnatürliche Art sollte weitere fünf Jahre später John Lennon in New York City sein Leben verlieren. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, ist für 2023 eine Mal-Evans-Biographie aus der Feder des renommierten Beatles-Forschers Kenneth Womack geplant, gefolgt vom ›Heiligen Gral‹ für Beatles-Fans im Jahre 2024: der Publikation von Mals Archiv, bestehend aus Tagebüchern, Manuskripten und mehr. Dies könnte Mals Rolle als fünfter Beatle be- und verstärken.

George verläßt die Beatles oder »See you round the clubs«

Als ob Zeitdruck, Songwriting, bigbrotherhafte Permanentüberwachung und Fabrikhallenatmosphäre nicht schon Belastung genug gewesen wären, mußten sich die Beatles um ein sehr persönliches Problem kümmern, das in Get Back ausführlich dargelegt wird: Am 7. Januar 1969 schlug George vor: »Maybe we should have a divorce«. Der Grund für diese nur halb im Scherz getroffene Äußerung ist wohl darin zu suchen, daß sich Paul als Boß, als Chef, als Dirigent aufspielte und so quasi die Leerstelle nicht nur Brian Epsteins, sondern auch die des Bandleaders einer Gruppe einnahm, die stets alles paritätisch entschieden hatte. George, der am 19. Dezember 1968 aus den USA zurückgekehrt war, wo er unter anderem in Los Angeles Jackie Lomax (1944-2013) produziert und eine ausgelassene Zeit mit Bob Dylan und The Band in Woodstock verbracht hatte, fand sich nun im tristen englischen Winter und unter gänzlich konträren, ungesunden und unglücklichen Bedingungen wieder; er selbst bezeichnete die Situation shakespearisch als »winter of discontent with The Beatles in Twickenham«.

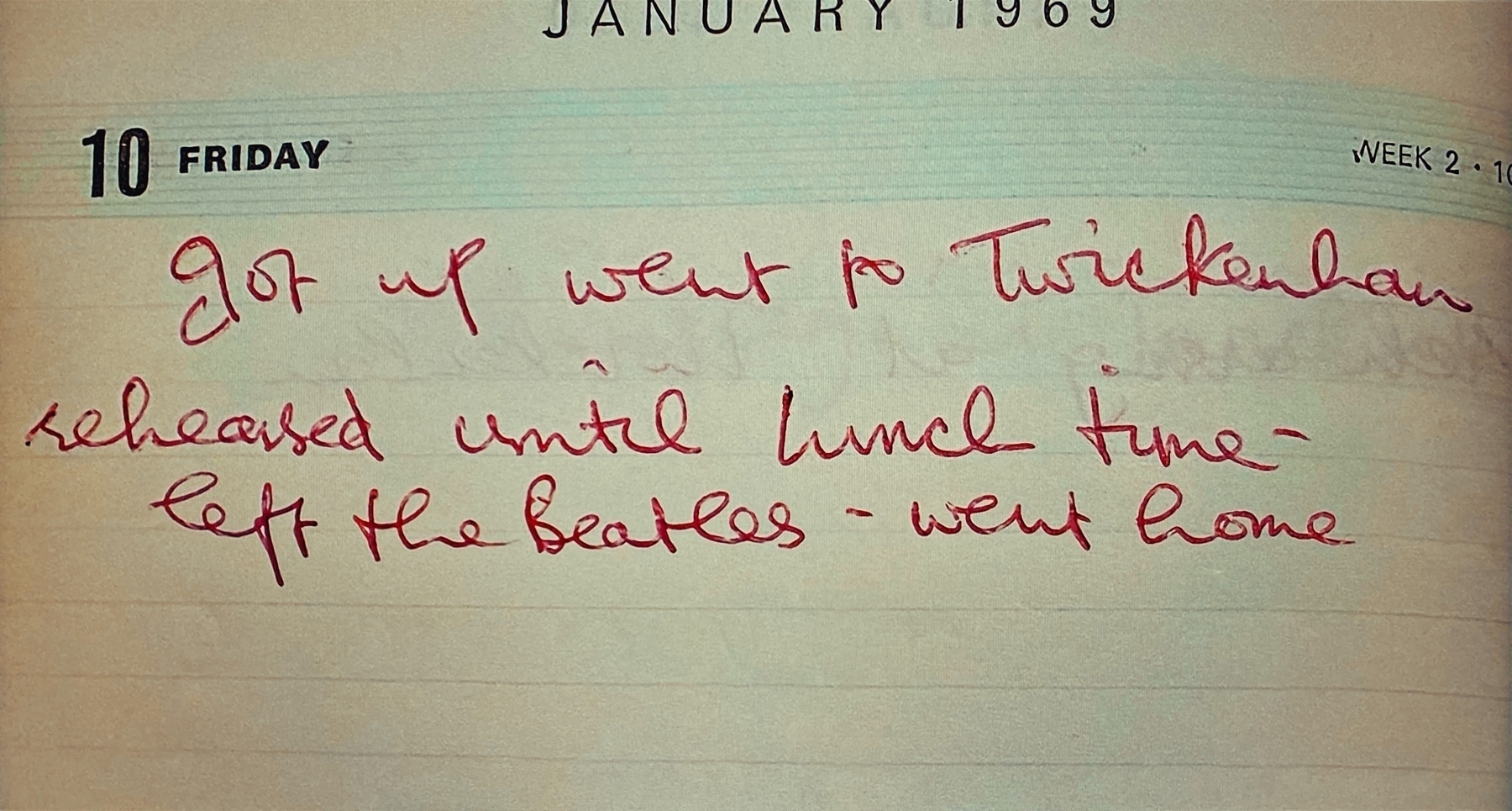

Und so wurde am siebten Drehtag, Freitag, 10. Januar 1969, der folgende Dialog festgehalten: George: »I’m leaving the band now.« John: »When?« George: »Now. Get a replacement. Write into the NME and get a few people.« Eine Einblendung ergänzt: »As George leaves Twickenham, he tells his former bandmates: ›See you round the clubs‹.«

Am 2. August 1914 hielt Franz Kafka in seinem Tagebuch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit lakonischer Prägnanz fest: »Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule«. An diesen Eintrag mußte ich denken, als Peter Jackson einen mit rotem Kugelschreiber verfaßten Vermerk aus Georges Kalender dynamisch einblendete. Unter dem 10. Januar 1969 heißt es dort mit nicht minderer Beiläufigkeit als bei Kafka: »Got up went to Twickenham / rehearsed until lunch time – / left the Beatles – went home«. Man müßte vielleicht genauer über Funktion und Wirkung der Gedankenstriche nachdenken; in beiden Einträgen scheinen sie das Alltäglich-Banale von einem übergeordneten, größeren Ereignis zu trennen, das sich simultan entwickelte.

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die ratlosen Gesichter nach Georges Weggang versuchte John mit seiner Antwort auf die Frage, wie es nun weitergehen sollte, aufzuhellen: »We split George’s instruments.« Am Sonntag, 12. Januar, trafen sich alle vier Beatles mit Yoko und Linda in Ringos Haus »Brookfields« in Elstead, das Ringo von Peter Sellers gekauft und erst Mitte November 1968 mit Maureen und den Kindern bezogen hatte. »The meeting does not go well.«

Tags darauf kam es in der Cafeteria der Twickenham Studios zur Aussprache unter vier Augen zwischen John und Paul; die Filmcrew hatte jedoch in einer Topfpflanze ein Mikrophon versteckt. Das Gespräch, das im wesentlichen um Georges Austritt und Pauls Anführerallüren kreiste, wird als moderner Chat transkribiert: Johns Beiträge sind grün und links, Pauls blau und rechts eingeblendet – eine kleine augenzwinkernde Anspielung auf die Green-Bubble-Blue-Bubble-Situation moderner Digital-Kommunikation? Erst nach einem Treffen mit George am 15. Januar, das positiv und konstruktiv verlaufen war, hatten sich die Wogen geglättet, und mit der Entscheidung, das Get Back-Projekt in ihrem neuen, noch im Aufbau begriffenen Apple-Studio in der Savile Row, gut 16 Kilometer nordöstlich der Twickenham Studios gelegen, fortzuführen, waren die Beatles wieder zu viert.

Rooftop Concert oder »I hope we passed the audition«

Am 30. Januar 1969 stand das Finale an, die Feuerprobe quasi. Eine Filmeinblendung klärt auf: »Michael directs the positioning of ten cameras. Five cameras are on the rooftop. One camera is on the building across the street. Three cameras will capture events at street level. And there is a ›hidden camera‹ in the reception area.« Und noch am selben Tag waren sich die Beatles unsicher, ob sie wirklich auf dem Dach spielen sollten! Peter Jackson spaltet für diesen Tag das Bild auf, so daß mehrere Perspektiven simultan gezeigt werden können. Das ist besonders spannend, wenn die Bilder zwischen dem Dach und den eintreffenden Polizisten vermitteln: Mit »Take us to the roof« richteten sich die Ordnungshüter, die man recht lange im Empfangsbereich hingehalten hatte, an Mal Evans. Und als sich schließlich vier Polizisten auf dem Dach befanden, improvisierte Paul passend ein paar neue Zeilen zu »Get Back«:

You’ve been out too long, Loretta You’ve been playing on the roofs again And that’s no good, ’cause you know Your mommy doesn’t like that Oh, she gets angry She’s gonna have you arrested

Zur Verhaftung sollte es nicht kommen. Der letzte öffentliche Auftritt der Beatles endete indes mit kaum hörbarem Applaus und kalten Fingern: »My hands are getting too cold to play a chord now«, so John. Erst kürzlich wurde bekannt, daß das Rooftop Concert separat veröffentlicht werden soll. Das Rolling Stone Magazine berichtete: »Get Back: The Rooftop Performance will have the complete 40-minute gig, with new mixes in stereo & Dolby Atmos by Giles Martin and Sam Okell.« Viele dachten und denken immer noch, daß der berühmte finale Gig eine Live-Aufführung des kompletten Let It Be-Albums gewesen sei. Dies war mitnichten der Fall. Was die Beatles auf dem Dach gespielt haben, gibt die folgende Tracklist wieder:

- Rooftop Setup (unknown), 1:24

- Get Back (Lennon/McCartney), 2:30 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:28 (Soundcheck)

- I Want You (She’s So Heavy) (Lennon/McCartney), 1:45 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:26 (1st Performance)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:29 (1st Performance)

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:14 (1st Performance)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 0:17 (False Start)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 2:45 (Regular)

- Danny Boy (Traditional adapted by Weatherly), 0:09 (Regular)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 1:39 (Warm-Up)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 4:32 (1st Performance)

- God Save The Queen (Traditional), 2:11

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:29 (2nd Performance)

- A Pretty Girl Is Like A Melody (Berlin), 0:05

- Get Back (Lennon/McCartney), 0:06 (False Start)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:31 (2nd Performance)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:42 (2nd Performance)

Wenige Wochen später, im Frühjahr 1969, fingen die Beatles offiziell mit der Arbeit an ihrem letzten Album an, Abbey Road, das allerdings vor Let It Be erscheinen sollte. Und was bleibt dem Hörer und Fan heute? Inzwischen gibt es so viele verwirrende Versionen der Songs und auch des Albums, daß man eine definitive, eine historische, eine authentische Version gar nicht mehr ausmachen kann. Einerseits liegt es wohl an der Kontroverse um Glyn Johns’ Mix und dem später als Album veröffentlichten, aufgeblasenen, recht schmalzigen ›Wall of Sound‹ Phil Spectors. Andererseits gibt es seit 2003 Let It Be… Naked, das nicht nur die Song-Reihenfolge verändert (und auf einen Track, »Maggie Mae«, ganz verzichtet) hat, sondern auch Spectors Bombast entfernt hat und so ein Album präsentiert, »as it was meant to be«, wie es im beiliegenden Booklet heißt. Und natürlich gibt es passend zur achtstündigen Get Back-Dokumentation eine neue, umfassendere und digital verbesserte Ausgabe 2021 namens Let It Be (Super Deluxe): 57 Stücke, die zwei Stunden und 45 Minuten lang sind. Müßte ich eine Empfehlung aussprechen, würde ich sagen: Hören Sie sich das Naked-Album an, vor allem heute, am 53. Jahrestag des Rooftop Concert.

Adorno und die Beatles

In einer Rezension im New Statesman entdecke ich eine verblüffende Verschwörungsideologie, die sich hinsichtlich des atemberaubenden Erfindungsreichtums nicht hinter rezenten Manifestationen verstecken muß:

Im Jahr 2010 schrieb Fidel Castro, daß die im Exil lebenden marxistischen Akademiker in den 1950er Jahren mit der Rockefeller-Familie zusammenarbeiteten, um Bewußtseinskontrolle zu entwickeln und Rockmusik als neues Opium für die Massen einzusetzen – daher, so Castro, die Invasion der Beatles in die USA, die, wie er behauptete, von der Frankfurter Schule beauftragt worden waren, den Merseybeat als Waffe einzusetzen, um die Befreiungsbewegungen zu zerstören.

[Martin]Jay findet die Idee lächerlich und meint ironisch, daß dies John Lennons ruhigen Text in einem der Hits der Band erklärt: »You say you want a revolution. You know you can count me out… Don’t you know it’s gonna be all right?« In den späten 1930er Jahren nahm Adorno an einem von der Rockefeller Foundation finanzierten Forschungsprojekt in Princeton teil – über Radioinhalte, nicht über Gedankenkontrolle – und verstand die Beatles durchaus als Instrumente einer Kulturindustrie, mit der der Spätkapitalismus die Revolution vereitelte. Adorno war jedoch nicht die graue Eminenz hinter der Weltherrschaft der Pilzköpfe.

Dagegen wirkt die »Paul-is-dead«-Sage geradezu lächerlich phantasielos.

Stuart Jeffries. »Why Theodor Adorno and the Frankfurt School failed to change the world.« Rezension zu Splinters in Your Eye: Frankfurt School Provocations, von Martin Jay. New Statesman, 18 August 2021, https://www.newstatesman.com/splinters-in-your-eye-frankfurt-school-review.

Time Games

Das Rolling Stone Magazine wiederveröffentlicht anläßlich John Lennons vierzigstem Todestag einen Nachruf aus seiner Ausgabe vom 22. Januar 1981, geschrieben vom damals fünfunddreißigjährigen Journalisten und Schriftsteller Scott Spencer. Darin findet sich – neben vielen Plattitüden – der elementar philosophische Gedanke des Sterbenlernens, der in Zeiten einer Pandemie ins Bewußtsein der Menschen zurückzukehren im Begriff ist: »Weil er uns erlaubte, ihn zu kennen und zu lieben, gab John Lennon uns die Chance, an seinem Tod teilzuhaben und die Vorbereitungen für unseren eigenen wiederaufzunehmen.«

Der Zeitpunkt seines Todes ist gesichert überliefert: Es war der 8. Dezember 1980. »At 11:15 P.M.«, heißt es in Keith Elliot Greenbergs faszinierender Analyse December 8, 1980. The Day John Lennon Died, »John Lennon was officially pronounced dead.« Beachtet man den Zeitunterschied zwischen Liverpool, wo Lennon geboren, und New York City, wo er ermordet wurde, so trat der Tod des Musikers in seiner Heimatzeitzone morgens um 4:15 Uhr am 9. Dezember 1980 ein. Aus diesem temporalen Grund erinnere ich erst am heutigen 9. Dezember an den Tod des einflußreichen Imaginaristen. — So keep on playing those time games together / Faith in the future out of the now —

Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…

Keith Elliot Greenberg. December 8, 1980. The Day John Lennon Died. Backbeat Books, 2010, p. 172.

Isolierter Doppelgeburtstag

Es erscheint nur folgerichtig und symbolisch, daß Sean Lennon, der am heutigen 9. Oktober 45 Jahre alt wird, seinem Vater John, dessen 80. Geburtstag ebenfalls heute zu feiern wäre, nicht nur an selbigen, sondern auch an die ›inselartigen‹ Lebenssituationen der Menschen in der COVID-19-Pandemie erinnert, und zwar mit dem 1970 auf dem Album John Lennon/Plastic Ono Band veröffentlichten Song »Isolation«. Daß der Sohn dabei nicht nur so aussieht wie der Vater, sondern auch so klingt, ist ein berückender Nebeneffekt.

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

Kristallklarer Klangteppich

»Ich muß sagen«, so Glenn Gould im zweiten Telefongespräch, das er 1974 mit dem amerikanischen Musikpublizisten Jonathan Cott für den Rolling Stone geführt hat, »daß ich damals wie heute darüber entsetzt war, was die Beatles der Popmusik angetan haben.« – Heute vor 50 Jahren, am 26. Mai 1967, erschien im Vereinigten Königreich Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, und aus Anlaß dieses runden Geburtstages wird – wie sollte es anders sein? – eine ›Deluxe Edition‹ dieses bahnbrechenden Albums veröffentlicht. Doch warum nur braucht die Welt einen Sgt.-Pepper-Stereo-Remix? Der für dieses Projekt verantwortlich zeichnende 47jährige Giles Martin, George Martins Sohn (der sich übrigens mit John Lennon den 9. Oktober als Geburtstag teilt), erklärt in einem hörenswerten Interview mit NPR: »What we do is we go back to the previous generation [the original tapes], so we’re mixing off generations of tape that they never mixed off. […] So it’s almost like a car that comes straight out of a paint shop. The tapes are glistening. What was recorded in ’67 sounds pure and crystal clear — there’s not any hiss or anything. And with this version of Sgt. Pepper that’s what we try to do — we’re trying to get you closer to the music.« Daß die ›Lackierung‹ durchaus hörbar ist, kann ich nur bestätigen; Songs wie »Lucy In The Sky With Diamonds« oder »She’s Leaving Home« heben sich deutlich von ihren bekannten Versionen ab, sie klingen frischer, prononcierter, ja geradezu erschütternd perfekt. Ob Glenn Gould, der von den Möglichkeiten der Aufnahmetechnik zeit seines Lebens fasziniert war, seine Kritik zumindest abschwächen würde, könnte er diese neue Nähe zur Musik erleben, wie sie nun im 50 Jahre jungen Sgt. Pepper zum Ausdruck kommt?

Bob Boilen. »Why Remix ‘Sgt. Pepper’s’? Giles Martin, The Man Behind The Project, Explains.« NPR, May 23, 2017, http://www.npr.org/sections/allsongs/2017/05/23/528678711/why-remix-sgt-peppers-giles-martin-the-man-behind-the-project-explains.

Jonathan Cott. Nahaufnahme. Telefongespräche mit Glenn Gould. 4. Aufl., Alexander Verlag Berlin, 2007, p. 96.

SCHREI!

Matthew James Seidel bezeichnet Dostojewski als »one of the few writers who can scream in print«, eine Charakterisierung, die das ambivalente, in den Geisteswissenschaften rege diskutierte Verhältnis von Stimme und Schrift, Laut und Buchstabe, Phonem und Graphem elegant und poetisch zu glätten vermag. (»Eine Stimme ohne différance«, so Derrida, »eine Stimme ohne Schrift ist absolut lebendig und absolut tot zugleich.«) Unweigerlich stelle ich mir Dostojewski in der umstrittenen und geradezu kultisch-geprägten Primal Therapy des US-amerikanischen Psychologen Arthur Janov vor, deren Vollzug John Lennon zu seinem ersten Solo-Album, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), inspirierte. Ob die Urschrei-Therapie den russischen Schriftsteller-Psychologen zu anderen, noch tieferen Texten geführt hätte, als es etwa das Trauma der Scheinhinrichtung am 22. Dezember 1849 oder die vierjährige Verbannung in ein sibirisches Arbeitslager getan hat?

Matthew James Seidel. »At the Firing Squad: The Radical Works of a Young Dostoevsky.« The Millions, May 3, 2017, http://www.themillions.com/2017/05/firing-squad-unique-radical-works-young-dostoevsky.html.

Jacques Derrida. Die Stimme und das Phänomen. Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänomenologie Husserls. Aus dem Französischen von Hans-Dieter Gondek. Suhrkamp, 2003, p. 138.

Happiness Is A Warm Gunzenhausen. The Cavern Beatles rocken Altmühlfranken

Als sich die Beatles am 10. April 1970 offiziell trennten, saß der Schock tief in den Herzen ihrer Fans; viele haben die Bandauflösung bis heute nicht verwunden. Die letzte Presse-Erklärung lautete: »April 10, 1970: Spring is here and Leeds play Chelsea tomorrow and Ringo and John and George and Paul are alive and well and full of hope. The world is still spinning and so are we and so are you. When the spinning stops – that’ll be the time to worry. Not before. Until then, the Beatles are alive and well and the beat goes on, the beat goes on…«

Daß die Beatles bis heute so lebendig sind, daß ihr Beat noch immer überall präsent ist, liegt nicht allein an all den Alben, Neuveröffentlichungen und Bootlegs, die Rekordverkäufe erzielen, nicht an all den unzähligen Büchern, die über diese vier Musiker geschrieben worden sind und immer noch geschrieben werden, nicht an all den Filmen, Dokumentationen, Musicals, die in schwärmerisch-nostalgischer Art und Weise von dem Zauber einer Band aus Liverpool berichten, die innerhalb eines Jahrzehnts die Musik, ja die ganze Welt revolutionierte. Nein, auch unzählige Cover-Bands tragen zur Aktualität und Unsterblichkeit der Beatles bei.

Dabei ist das Cover als Ersatz, Überlagerung oder Stellvertretung ebenso reverenzerweisend wie ein Tribut als Abgabe, Anerkennung oder Ehrung; Cover- beziehungsweise Tribute-Bands lassen Original-Merkmale wie Aussehen, Sound, Phrasierung, Gestik, Mimik et cetera in ihre Nachahmung einfließen, um so eine möglichst perfekte Illusion zu erschaffen. In Jonathan Cullers Darstellung der Dekonstruktion findet sich der Satz: »Einen originären Hemingway-Stil gibt es nur, wenn er auch imitiert, zitiert und parodiert werden kann.« Folgt man dieser Sichtweise, würden die Cavern Beatles die Beatles erst ermöglichen, das heißt die Imitation bedingt das Original! Realisiert wird die Nachahmung durch charakteristische Merkmale des Vorbilds, die wiederholt und wiedererkannt werden.

Am Abend des 23. November 2013 geschah eine solche Wiederholung als Wiedererkennen: Der Stadthalle des mittelfränkischen Gunzenhausen wurde die Aura eines Kellers verliehen, eines Kellers, der längst schon zur Legende geworden ist: der Cavern Club in der Mathew Street 10 in Liverpool, in dem neben vielen Großen der Jazz-, Skiffle-, Blues-, Beat- und Rockgeschichte auch die Beatles auftraten und zwar insgesamt 292 Mal, wie der akribisch forschende Mark Lewisohn einst herausfand. Die Stadthalle ist zwar de facto kein Keller, doch kann sie mit einer ungewöhnlichen Architektur punkten, wie die Band mit einem Augenzwinkern auf ihrer Facebook-Seite nach dem Konzert kommentierte: »Thanks Gunzenhausen. The oddest shaped room, but a perfectly formed audience…you were great!«

Cave Cavern, könnte der wortspielende Lateiner sagen, hüte dich vor dem Keller, denn er rockt – oder besser gesagt: er rockte. Der originale Cavern Club wurde Anfang der Siebzigerjahre geschlossen und schließlich sogar abgerissen, da er der Liverpooler U-Bahn weichen mußte, die den Kellerplatz für sich beanspruchte. 1991 eröffnete jedoch der New Cavern Club seine Pforten, und stieg phönixgleich aus Original-Ziegeln empor. Dieser neue Keller gestattete den Cavern Beatles die Übernahme seines Logos, weswegen die Band nun das Prädikat »Officially Licensed by The Cavern Club« tragen darf.

Diese Auszeichnung ist zugleich eine Bürde, denn die Erwartungen der Fans könnten nicht größer sein. Cave Cover, könnte nun wieder besagter Lateiner einwerfen, hüte dich vor dem Covern der »besten Band aller Zeiten«, doch die Vorschußlorbeeren waren so reichlich vergeben, die Kritiken stimmten nahezu unisono einen Lobgesang an, daß dieser Abend in Gunzenhausen beste Unterhaltung zu bieten versprach – und die Konzertbesucher wurden nicht enttäuscht. Zwar ließ die Akustik des »oddest shaped room« zu wünschen übrig (ein kleiner Fan erklärte, daß die Stadthalle sich eher für Theateraufführungen und Abiturzeugnisvergaben eigne), doch vielleicht kam auch dieser eher suboptimale Klangraum dem Original und den wilden Cavern-Zeiten besonders nahe, als Musik noch handgemacht war und technischer Schnickschnack zweitrangig.

Um 20 Uhr wurde die Beleuchtung gedämmt und vier Schemen stürmten auf die Bühne der Stadthalle: John (Paul Tudhope), Paul (Chris O’Neill), George (Rick Alan) und Ringo (Simon Ramsden). Spotlight an! Den Anfang machte »All My Loving«, und vom ersten Augenblick an waren diese vier Musiker nicht wie die Beatles, sie waren die Beatles! Jede Geste saß, die Mimik war perfekt und auch Gesang und Sound versetzten die Zuhörer in die Sechzigerjahre zurück. Bruno Koschmider, Besitzer des Hamburger Indra Clubs und des Kaiserkellers, der die Beatles auf der Bühne mit den Worten »Mach Schau! Mach Schau!« animierte, hätte auch an dieser Band seine helle Freude gehabt!

Ein Song jagte den nächsten, ein Ohrwurm wurde vom anderen abgelöst; es blieb keine Zeit, dem einen hinterherzutrauern, da nahtlos ein neuer kam. Die Cavern Beatles legten ein irres Tempo an den Tag, ließen die Stadthalle erbeben und trieben die Fans von ihren Sitzen und aus ihren Reihen. Die Musiker beschränkten sich zwischen den einzelnen Titeln auf wenige Kommentare, die dann allerdings auch vom Original nicht zu unterscheiden waren. So kündigte Rick Alan alias George Harrison Chris O’Neill alias Paul McCartney mit denselben Worten an, wie es sein Vorbild am 1. August 1965 in der Blackpool Night Out-Show tat: »We’d like to do something now which we’ve never ever done before and it’s a track off our new LP. And this song’s called ›Yesterday‹. And so for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks!«

(Es sei an dieser Stelle eine nette Koinzidenz angeführt: Chris O’Neill, der bei den Cavern Beatles die Rolle Paul McCartneys sowohl am linkshändig gespielten Baß als auch an der rechtshändig gespielten Akustikgitarre vollkommen überzeugend spielt, mimte im 1994 erschienenen Film Backbeat, der die Hamburger Jahre der Beatles und speziell die Beziehung zwischen Stuart Sutcliffe und Astrid Kirchherr thematisiert, den jungen George Harrison!)

Zunächst umfaßte das Repertoire dieser hochgelobten und hochbegabten Cover-Band lediglich die frühen Alben Please Please Me und With The Beatles, die beide 1963 veröffentlicht worden waren. Doch nach und nach erweiterten die Cavern Beatles, die sich 1989 in Liverpool gegründet haben und seither in unterschiedlicher Besetzung die Magie der ›Fab Four‹ auf die Bühnen Europas bringen, die Songauswahl bis sie, seit 2005, das Gesamtwerk der ›Pilzköpfe‹ im Programm hatten.

Zu den Highlights des Abends müssen sicherlich die akustische Anthology-Version des Harrison-Songs »While My Guitar Gently Weeps«, das energiegeladene und zu Unrecht eher unbekannte »Hey Bulldog« oder das experimentelle »Tomorrow Never Knows« gezählt werden, welches sogar das charakteristische ›Möwen-Geschrei‹ der verzerrten Gitarren enthielt. Einmal mehr wurde dem Konzertbesucher die Liebe zum Detail bewußt, mit der diese Band ihren Tribut zollt. In der zwanzigminütigen Pause, in der Musik von Simon & Garfunkel, Bob Dylan und den Byrds durch die Stadthalle waberte, wurde bei fränkischem Bier rege über die Songs aus den Jahren 1963-1966 und deren Performance diskutiert.

Nach der Pause traten die vier Musiker in die psychedelische ›Sergeant-Phase‹ des sogenannten Summer of Love ein: alles wurde bunt, Nebel flutete die Bühne und die Cover-Band erfuhr in Uniformen ein weiteres Cover: nun imitierten die Cavern Beatles die Beatles, die sich hinter dem Pseudonym »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« versteckten. Die Songs, die ab diesem Zeitpunkt in der Stadthalle Gunzenhausen ertönten, haben die Originale nie live gespielt (mit Ausnahme der Get Back-Sessions), womit die Imitatoren über ihre Vorbilder hinausgingen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, diese Musik nun live zu hören und zu sehen!

Am Ende des Abends zog die Beatlemania nahezu jeden in ihren Bann und alle strömten vor die Bühne. Der Keller rockte wieder! Dann intonierte ›Paul‹ am Klavier auf Deutsch »Stille Nacht, heilige Nacht« und animierte die Gunzenhäuser zum Mitsingen. Nach der zweiten Strophe ging das Weihnachtslied in »Hey Jude« über, was den Publikumschor nicht zum Verstummen brachte. Nach »Get Back«, das Paul Tudhope alias John Lennon im besten Liverpudlian Akzent mit den Worten: »I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition« (was Lennon ursprünglich am Ende des Rooftop Concert geäußert hatte) beendete, tanzten die Cavern Beatles von der Bühne, um für zwei Zugaben zurückzukommen. Um 22:45 Uhr gingen die Lichter aus. Zu »Free As A Bird« verließen die Fans zufrieden und erschöpft die Stadthalle und traten mit warmen Herzen hinaus in die kalte Novembernacht.

The Dream Is Over

Während der formvollendeten Anwendung der »Kulturtechnik Umblättern« auf May Pangs 2008 erschienenes Instamatic Karma. Photographs of John Lennon stieß ich im Kapitel »the dream is over« auf die skurrilen Umstände der offiziellen Auflösung der Beatles: »On December 29, 1974«, so Pang, »the voluminous documents were brought down to John in Florida by one of Apple’s lawyers. ›Take out your camera, Linda,‹ he joked to me. Then he called Harold Seider [Lennon’s lawyer and advisor] to go over some final points. When John hung up the phone, he looked wistfully out the window. I could almost see him replaying the entire Beatles experience in his mind.« Blättert man um, sieht man die grobkörnige Schwarz-Weiß-Momentaufnahme des Unterschreibens: Nach Paul McCartney, George Harrison und Richard Starkey besiegelt Lennon als letzter die Bandauflösung: »He finally picked up his pen and, in the unlikely backdrop of Disney World, at the Polynesian Village Hotel, officially ended the greatest rock ’n ’roll band in history by simply scrawling John Lennon at the bottom of the page.« Man könnte der Tatsache, daß Lennons Unterschrift während der Weihnachtsferien im Magic Kindom geleistet wurde, eine gewisse surrealistische Bedeutsamkeit anbeilegen. So blieben sich die (Ex-)Beatles auch im Moment ihrer Auflösung treu.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

The Final Chords. Roger Waters, Pink Floyd und eine Totenmesse für den Nachkriegstraum

»Pink Floyd’s success is difficult to analyse or explain.«

Joe Boyd. White Bicycles. Making Music in the 1960s.

»WHERE ALL ROADS LEAD TO ROME«. So heißt es im Trailer des 1968 in die Kinos gekommenen Kriegsfilms Lo sbarco di Anzio mit Robert Mitchum als zynischem Kriegsreporter Dick Ennis in der Hauptrolle. Der Film basiert auf den 1961 erschienenen Erinnerungen Anzio des walisischen Reporters Wynford Vaughan-Thomas, der für die BBC von Kriegsschauplätzen in ganz Europa berichtete. Anzio thematisiert eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die sogenannte »Operation Shingle«, beginnend am 22. Januar 1944 mit der Landung alliierter Truppen in der mittelitalienischen Region um Anzio und Nettuno, am Tyrrhenischen Meer gelegen. Ausgegebenes Ziel der Aktion: die ›Befreiung‹ Roms.

And the Anzio bridgehead

Was held for the price

Of a few hundred ordinary lives…

In einer amerikanischen Original-Dokumentation wird einer der alliierten Offiziere mit den Worten zitiert: »What you need to fight a war over this ground is an army of bulletproof kangaroos.« Der Sprecher fügt hinzu: »The kangaroos―to be effective—would have had to be amphibious as well as bulletproof.« Die topographischen Gegebenheiten standen den Alliierten als dritter Gegner neben deutschen und italienischen Soldaten gegenüber. »Operation Shingle« dauerte gut viereinhalb Monate und kostete etwa 12.000 Menschen das Leben; die Zahl der Verwundeten und Vermißten beträgt fast 67.000. Einer der Gefallenen war Second Lieutenant Eric Fletcher Waters, Dienstnummer 292975, 8th Bn., Royal Fusiliers (City of London Regiment).

It was just before dawn

One miserable morning in black ’44…

Heute vor 30 Jahren, am 21. März 1983, erschien im Vereinigten Königreich das Konzept-Album The Final Cut, das einige Kritiker als das letzte Pink Floyd-, andere als Roger Waters’ erstes Solo-Album ansehen. (Kurt Loder sieht in seiner Rezension vom 14. April 1983 für das Rolling Stone Magazinegar in Pink Floyd nur noch ein Waterssches Pseudonym.) Für beide Sichtweisen lassen sich überzeugende Argumente finden. Daß Pink Floyd während oder spätestens nach dem 1979 veröffentlichten The Wall, dem meistverkauften Doppel-Album der Musikgeschichte, zerbrach, zeigt sich an dessen Nachfolger The Final Cut: Keyboarder Richard Wright war nicht mehr Mitglied der Band; Roger Waters schrieb die Musik, die mit der von Hugo Zuccarelli entwickelten ›holophonischen‹ Technik in nicht weniger als acht Studios aufgenommen wurde, und die kriegskritischen Texte des neuen Albums alleine; David Gilmour und Nick Mason fungierten lediglich als Gastmusiker mit äußerst sporadischem Einsatz. (Mason wurde gar als Handlanger zu Tonaufnahmen von Kriegsflugzeugen und quietschenden Autoreifen nach Warwickshire entsandt.) Vor diesem Hintergrund spiegelt sich die Kriegsthematik des Albums im Bandkonflikt wider – ein weiterer Grund, sich The Final Cut, das oft im Schatten von The Dark Side Of The Moon und The Wall steht, in seinem Jubiläumsjahr wieder anzuhören. (Ja, auch das ›Über-Album‹ von der dunklen Seite des Mondes feiert in diesem Jahr – und zwar in drei Tagen, am 24. März – einen runden, einen 40. Geburtstag, doch meine ich, daß The Final Cut mehr Aufmerksamkeit gebührt, als ihm bislang zuteil geworden ist.)

Bevor die Musik ertönt, empfiehlt es sich, einen genaueren Blick auf das Äußere des Albums zu werfen. Die Plattenhülle, die verschiedene Verdienstorden aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wurde von Roger Waters entworfen; sein Schwager Willie Christie steuerte die Fotos bei. Titel, Untertitel und Widmung sind nicht minder wichtig für die Setzung des Konzepts: »the final cut / a requiem for the post war dream / by roger waters / performed by pink floyd«, steht da, in Schreibmaschinen-Minuskeln gesetzt. Dazu kommt, ganz weit unten, quasi im Kleingedruckten: »for eric fletcher waters 1913 – 1944«. Waters’ Vater Eric Fletcher, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, fiel während der »Operation Shingle« am 18. Februar; sein Sohn Roger war zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alt: »I was just a child then, now I’m only a man«.

And kind old King George

Sent mother a note

When he heard that father was gone…

Als ein monothematisches Requiem soll dieses Album also fungieren, eine Begräbnisfeier für gefallene Soldaten und Angehörige, eine Totenmesse für den Nachkriegstraum, der durch die britische Regierung, durch Gier und Machtstreben zerstört worden ist: »By the cold and religious we were taken in hand / Shown how to feel good and told to feel bad / Tongue tied and terrified we learned how to pray / Now our feelings run deep and cold as the clay«. Mit den Worten: »Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis« beginnt der liturgische Introitus. The Final Cut begrüßt seinen Hörer direkt und stellt ihm Fragen: »Tell me true / Tell me why / Was Jesus crucified? / Was it for this that daddy died?«. Beiden Eröffnungssequenzen ist der flehentliche Ton gemein, ein Ton, der sich über die 46 Minuten des Albums mal weinerlich, mal quälend, mal anklagend, mal sarkastisch nuanciert (was mich an James Joyce’ Ulysses erinnert, genauer: an die ersten Worte des stattlich-feisten Buck Mulligan: »Introibo ad altare Dei«, der Beginn des Stufengebets). Damit wäre die persönlich-religiös-politische Ausrichtung des Albums markiert. Folgend die Tracklist:

1. The Post War Dream

2. Your Possible Pasts

3. One Of The Few

4. When The Tigers Broke Free

5. The Hero’s Return

6. The Gunner’s Dream

7. Paranoid Eyes

8. Get Your Filthy Hands Off My Desert

9. The Fletcher Memorial Home

10. Southampton Dock

11. The Final Cut

12. Not Now John

13. Two Suns In The Sunset

»When The Tigers Broke Free« wurde erst 2004 im Zuge der von EMI remasterten CD als Track 4 eingefügt und vergrößerte somit das Album auf insgesamt 13 Titel. Der Song paßt hervorragend in das Konzept von Verlust, Krieg und Schmerz: »They were all left behind / Most of them dead / The rest of them dying / And that’s how the High Command / Took my daddy from me«. Über dem gesamten Album liegt die trügerisch-wabernde Stille eines Kriegsmorgens, an dem der Schlachtennebel in der Luft hängt. Die Abwesenheit des Vaters schwingt in jeder gequält-flehenden Silbe Roger Waters’ mit, die auch der abwesende David Gilmour mit seiner markanten, kräftigeren Stimme nicht besser hätte interpretieren können. Ohnehin sticht Waters’ sehr prononcierte, akkurate Betonung heraus, was durch die 2011 erneut remasterte Version des Albums noch deutlicher wird. Diese Klarheit hat Roger Waters Bob Dylan, dem Ewignuschler, voraus, mit dem er sich als Geschichtenerzähler auf einer Stufe wissen kann. Hier schreit ein Kind den Verlust seines Vaters auf Platte, hier packt ein fast Vierzigjähriger seine Psyche zwischen zwei Albumdeckel, hier engagiert sich ein Künstler politisch und demonstriert gegen die falsche Politik, gegen den Unsinn des Tötens, zusätzlich befeuert durch den damals aktuellen Falklandkrieg: »Should we shout / Should we scream: / ›What happened to the post-war dream?‹ / Oh Maggie, Maggie what did we do?« Es gibt kaum ein zweites Album, das ein so überzeugendes, kohärentes Statement darstellt wie The Final Cut. Roger Waters untersucht hier nicht nur »possible pasts«; er lenkt den Blick auch auf eine »possible future« und die Gegenwart, in der sich die Geschichte zu wiederholen droht:

We showed Argentina

Now let’s go and show these

Make us feel tough

And wouldn’t Maggie be pleased?

In Mark Blakes 2008 erschienener, vorbildlicher und höchst informativer Bandgeschichte Pigs Might Fly. The Inside Story Of Pink Floyd heißt es: »For Roger Waters, a songwriter informed by the shadow of war on his own life, this latest conflict [the Falklands conflict] was yet more grist to the mill. By the time Pink Floyd began work on a follow-up album to The Wall in July 1982, the war in the South Atlantic was foremost in his mind. The futile loss of lives on both sides was one factor, but there was also the belief that the conflict was being manipulated as a potential vote-winner in a country puffed up with nationalist pride. ›I’m not a pacifist,‹ said Waters. ›I think there are wars that have to be fought, unfortunately. I just don’t happen to think that the Falklands was one of them.‹« Die Frage, die sich Roger Waters bei der Konzeption des Albums gestellt haben könnte und die an die Dialektik der Aufklärung erinnert, lautet: ›Wie kann nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs so etwas wie ein Falklandkrieg überhaupt möglich sein?‹

Rund 400 Kilometer östlich der südamerikanischen Küste liegen die Islas Malvinas, die Falklandinseln, ein abgelegener Archipel, der seit seiner Entdeckung im 17. Jahrhundert abwechselnd und teils gleichzeitig unter spanischer, französischer, argentinischer und britischer Flagge stand. Die argentinische Militärjunta entschloß sich 1981, die Inseln zurückzuerobern, um dadurch an Popularität in der Bevölkerung zu gewinnen. Am 2. April 1982 wurden die Malvinen besetzt, was nach der britischen Truppenentsendung in einen blutigen, 74 Tage dauernden Krieg eskalierte, bei dem etwa 900 Menschen ums Leben kamen. Die Niederlage Argentiniens führte zum Sturz der Miltärjunta und zur Entmachtung des Diktators Leopoldo Galtieri. In Großbritannien erreichte Margaret Thatchers Beliebtheit ihren Höhepunkt. Wenn man ganz genau hinhört, wird der Falklandkrieg gleich zu Beginn von The Final Cut, in der vorgeschalteten Radio-Sequenz des Introitus-Songs »The Post War Dream« erwähnt (im oben eingefügten Video ist es deutlicher zu hören): »It was announced today, that the replacement for the Atlantic Conveyor the container ship lost in the Falklands conflict would be built in Japan, a spokesman for…« (Erst vor wenigen Wochen wurde der latent schwelende Konflikt erneut entfacht, doch diesmal auf demokratische Art: Die 1.672 wahlberechtigten Inselbewohner stimmten am 10. und 11. März 2013 in einem Referendum über ihren politischen Status ab: Bei einer Wahlbeteiligung von gut 92 Prozent votierten 98,8 Prozent für einen Verbleib unter britischer Herrschaft. Argentinien erkannte die Abstimmung nicht an.)

Brezhnev took Afghanistan

Begin took Beirut

Galtieri took the Union Jack

And Maggie, over lunch one day,

Took a cruiser with all hands

Apparently, to make him give it back…

Militärische Auseinandersetzungen in den vierziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bilden die Eckpunkte von The Final Cut. In ihm treffen sich Sūnzǐs gut 2.500 Jahre alte Kunst des Krieges, in der der Krieg mahnend als »Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang« definiert wird, und George Harrisons 1970 auf seinem Dreifachalbum All Things Must Pass herausgebrachte »Kunst des Sterbens«: »There’ll come a time when all your hopes are fading / When things that seemed so very plain / Become an awful pain / Searching for the truth among the lying / And answered when you’ve learned the art of dying«. Der letzte Schnitt vereint Frieden und Krieg, Leben und Tod, Wahrheit und Lüge, Kunst und Politik in überraschend zarten, sehr melodisch-melancholischen Klavier-, Streicher- und Akustik-Gitarren-Passagen, die urplötzlich von Waters’ teils gellenden, teils stranguliert klingenden Schreien, Raphael Ravenscrofts aufjaulenden Saxophon-Soli oder Ray Coopers Percussion-Bombenhagel unterbrochen werden.

Von diesem Bombenhagel ist jedoch »in the space between the heavens / And the corner of some foreign field«, einem scheinbar ort- und zeitlosen Areal, in dem ein Bordschütze einem Traum erliegt, nichts zu hören. Einzig der Wind durchströmt die Einsamkeit, untermalt vom zurückhaltend-reduzierten Klaviereinsatz Michael Kamens. »The Gunner’s Dream«, der erste Höhepunkt des Albums, nimmt seinen Hörer mit in luftige Höhen: »Floating down through the clouds«. Waters’ sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame Stimme erreicht hier ebenso wie seine poetische Kraft ihren Höhepunkt: »Goodbye Max / Goodbye Ma / After the service when you’re walking slowly to the car / And the silver in her hair shines in the cold November air / You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel / And as the teardrops rise to meet the comfort of the band« – eine lange Pause setzt ein, die nur von einer fernen Kirchenglocke durchbrochen wird – »You take her frail hand« – wieder eine Pause, doch diesmal beendet Waters’ aufschreiende Stimme nebst Schlagzeug und Saxophon die Geborgenheit der Erinnerung: »And hold on to the dream!«

Nach dem aufrüttelnden Instrumentalteil geht es sanft weiter: »A place to stay / Enough to eat / Somewhere old heroes shuffle safely down the street / Where you can speak out loud about your doubts and fears / And what’s more / No one ever disappears / You never hear their standard issue kicking in your door«. Der Traum, der Nachkriegstraum, imaginiert eine friedliche Welt ohne Kriege, ohne Hunger, ohne Zensur – und ohne Attentate: »You can relax on both sides of the tracks / And maniacs don’t blow holes in bandsmen by remote control.« Mit Verweis auf zwei Nagelbombenattentate, die die IRA am 20. Juli 1982 während britischer Militärfeierlichkeiten im Hyde Park und im Regent’s Park durchgeführt hatte, knüpft Waters neben Zweitem Weltkrieg und Falklandkrieg einen dritten Gewalt-Faden in seinen Albumteppich ein. Bei den Londoner Anschlägen verloren elf Soldaten und sieben Pferde ihr Leben; mehr als 50 Personen wurden verletzt.

And everyone has recourse to the law

And no one kills the children anymore…

Trotz der aussichtslosen Lage, den Nachkriegstraum jemals verwirklichen zu können, läßt Roger Waters nicht locker. Für eine bessere Welt erbaut er das »Fletcher Memorial Home«, eine psychiatrische Anstalt, in der »incurable tyrants and kings« untergebracht werden und so der Welt nicht mehr mit ihren Kriegs- und Vernichtungsspielen schaden können. Schon nach den ersten Takten des Songs ist man gebannt von Waters’ Stimme, die – man konnte es sich nicht vorstellen – noch eindringlicher, noch flehender, noch verletzlicher, zugleich noch anklagender, noch wütender, noch sarkastischer klingen kann: »Did they expect us to treat them with any respect?«, fragt er rhetorisch. Wie aus einem Kerker emporhallend fordert diese aufrüttelnde Stimme: »Take all your overgrown infants away somewhere / And build them a home / A little place of their own«. In »The Fletcher Memorial Home«, dem zweiten Höhepunkt von The Final Cut, wird es ganz deutlich: Es geht um Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung. In dieser temporalen Überschneidung konvergieren auch Weltgeschehen und Familiengeschichte: In die nach seinem Vater Eric Fletcher benannte Einrichtung weist Roger Waters Politiker aus der ganzen Welt ein: »Reagan and Haig / Mr. Begin and friend / Mrs. Thatcher and Paisley / Mr. Brezhnev and party / The ghost of McCarthy / And the memories of Nixon / And now adding colour / A group of anonymous Latin-American meat packing glitterati« – ein personales Potpourri in einer skurrilen Szenerie, das filmisch kongenial umgesetzt (und unter anderem mit Churchill, Hitler und Napoleon erweitert) wurde. Durch ein fantastisches, an »Comfortably Numb« vom Vorgängeralbum The Wall erinnerndes Gitarren-Solo David Gilmours muß »The Fletcher Memorial Home« zu den besten Pink Floyd-Songs gezählt werden.

Is everyone in?

Are you having a nice time?

Now the final solution can be applied…