Korrespondenz

Männliches No & weibliches Yes

Ich erfahre aus einer Besprechung des vierten und letzten Bandes der Beckett-Korrespondenz, daß der kürzeste in dieser Publikation abgedruckte Brief aus lediglich einem Wort bestehe: »No«, was Becketts Antwort auf eine Bitte um Erlaubnis, Eh Joe – das erste Stück, das der irische Schriftsteller fürs Fernsehen geschrieben hatte (1966) – mit männlicher statt weiblicher Sprecherstimme zu adaptieren, war. Becketts präzise Haltung, ja sein männliches »No« ist nicht weniger mißverständlich und endgültig als das weibliche »Yes«, mit dem Molly Bloom Joyces Ulysses abschließt, ein »Yes«, über das Jacques Derrida tatsächlich eine gut 50seitige Betrachtung angestellt hat! Als Joyce am »Penelope«-Kapitel schrieb, erklärte er seinem Freund Frank Budgen in einem Brief vom 16. August 1921 Mollys lexematische Körper-Topographie mit den Worten: »›Sie dreht sich wie der mächtige Erdball, langsam, sicher und gleichmäßig rund und rundherum, ihre vier Kardinalpunkte sind die weiblichen Brüste, Arsch, Uterus und Fotze, ausgedrückt durch die Wörter because, bottom (in allen Bedeutungen: Boden, Gesäß, Boden des Glases, Grund der See, Grund seines Herzens), woman, yes.‹«

David Wheatley. »Black diamonds of pessimism.« Rezension zu The Letters of Samuel Beckett, Volume Four: 1966-1989, herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck. The Times Literary Supplement, Jan. 18, 2017, http://www.the-tls.co.uk/articles/public/beckett-letter-volume-four/.

Jacques Derrida. »Ulysses Gramophone. Hear Say Yes in Joyce.« Acts of Literature, herausgegeben von Derek Attridge, Routledge, 1992, pp. 253-309.

Frank Budgen. James Joyce und die Entstehung des ›Ulysses‹. Aus dem Englischen von Werner Morlang, Suhrkamp, 1982, p. 300.

Gras zu Heu

Beim Durchblättern des Blumenberg-Taubes-Briefwechsels stoße ich auf eine von mir während der Lektüre vor über drei Jahren gekennzeichnete Passage in Brief 47, den Hans Blumenberg am 28. Juni 1977 von Münster nach Berlin an Jacob Taubes sandte: »Übrigens und zum Schluß«, heißt es da, »die Formel, dass Jacob Taubes das Gras auf den Schreibtischen wachsen höre, ist von mir schon 1963 in Gießen geprägt worden. Tröstlich dabei ist, dass viel von dem derart gewachsenen Gras inzwischen zu Heu geworden ist.« Fast möchte man behaupten, damals sei das Gras grüner und das Heu goldener gewesen.

Hans Blumenberg / Jacob Taubes. Briefwechsel 1961-1981 und weitere Materialien. Herausgegeben von Herbert Kopp-Oberstebrink und Martin Treml unter Mitarbeit von Anja Schipke und Stephan Steiner. Mit einem Nachwort von Herbert Kopp-Oberstebrink, Suhrkamp, 2013, p. 184.

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben. Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Jahresgabe

Die diesjährige Jahresgabe der Internationalen Thomas Bernhard Gesellschaft zeigt ein Tetraptychon: Vier Briefe aus der etwa 40 Dokumente umfassenden Korrespondenz zwischen Thomas Bernhard und Gerhard Fritsch (1924-1969, Selbstmord). Es handelt sich um eine Postkarte aus Lovran an Fritsch vom 30. März 1956, um einen Brief an Fritsch vom 13. Dezember 1967, um einen Brief an Bernhard vom 13. Februar 1968 sowie um eine kurze Nachricht an Bernhard vom 20. März 1968. (Das Foto wurde aufgrund Urheberrechten unscharf markiert.)

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

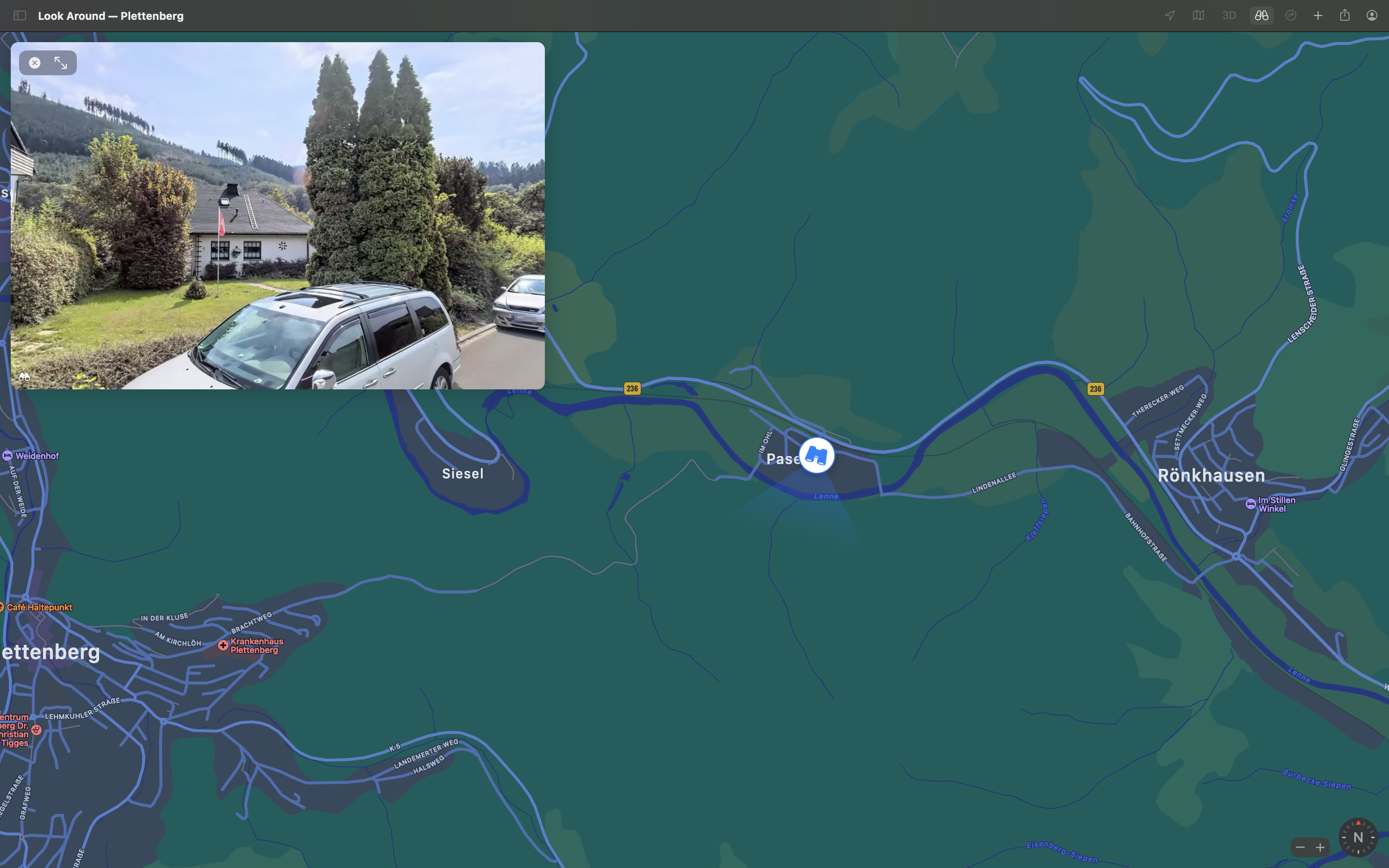

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli  Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023) »Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,