Literarisches

2019 – Mein Bücherjahr

Am letzten Tag des Jahres werfe ich – wie schon 2012, 2017 und 2018 – einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die abwechslungs- und lehrreichen Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten lesen und – im privaten Kreise – mitherausgeben konnte:

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Benita Eisler. Byron. Der Held im Kostüm. Aus dem Amerikanischen von Maria Mill. Blessing, 1999.

Bernd Brunner. Die Kunst des Liegens. Handbuch der horizontalen Lebensform. 2. Aufl., Galiani, 2013.

Hans Blumenberg alias Axel Colly. »Frühe Feuilletons (1952-1955).« Herausgegeben von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler. Neue Rundschau, Heft 4/2018, 129. Jahrgang. Herausgegeben von Hans Jürgen Balmes, Jörg Bong, Alexander Roesler und Oliver Vogel. S. Fischer, 2018, pp. 5-123.

Achim Landwehr. Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit. Essay zur Geschichtstheorie. S. Fischer, 2016.

Benjamin Balint. Kafkas letzter Prozess. Aus dem Englischen von Anne Emmert. Berenberg, 2019.

Friedrich Hölderlin. 1770-1788. Nürtingen / Denkendorf / Maulbronn. Erste Gedichte. Homer. Luchterhand, 2004. Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge, herausgegeben von D. E. Sattler. Bremer Ausgabe, Bd. 1.

Friedrich Hölderlin. _1788-1790. Tübingen. Oden und Hymnen. Geschichte der schönen Künste. Salomo und Hesiod._Luchterhand, 2004. Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente in zeitlicher Folge, herausgegeben von D. E. Sattler. Bremer Ausgabe, Bd. 2.

Schreibweise mit NiWo. Band I: Die E-Mails 1999-2004. Ausgewählt, herausgegeben sowie mit 26 Abbildungen versehen von Nico Schulte-Ebbert und Sebastian Diederich. Mit einem Epílogos von Nico Schulte-Ebbert. NiWoPress, 2019. [Privatdruck]

Schreibweise mit NiWo. Band II: Die E-Mails 2005-2009. Ausgewählt, herausgegeben sowie mit 39 Abbildungen und zwei einleitenden Hommagen versehen von Nico Schulte-Ebbert und Wolf Ekkehard Griesenbach. Mit einem Vorwort von Wolf Ekkehard Griesenbach. Mit so einer Art Proëpílogos von Nico Schulte-Ebbert. NiWoPress, 2019. [Privatdruck]

Kirk McElhearn. Take Control of LaunchBar (1.1). Eyes of the World Limited, 2014, epub.

Hans Blumenberg. Lebenszeit und Weltzeit. 3. Aufl., Suhrkamp, 1986.

Marc Aurel. Selbstbetrachtungen. Übertragen und mit einer Einleitung von Wilhelm Capelle. Elfte Aufl., Kröner, 1967.

Peter Neumann. Jena 1800. Die Republik der freien Geister. 3. Aufl., Siedler, 2018.

Jochen Schmidt. Hölderlin in Homburg. Insel, 2007.

George Eliot. Zu Gast in Weimar. Deutsche Übersetzung Nadine Erler. Bertuch, 2019.

Pierre Bertaux. Friedrich Hölderlin. Suhrkamp, 1978.

Uwe Wolff. Der Schreibtisch des Philosophen. Erinnerungen an Hans Blumenberg. [Typoskript; erscheint im März 2020 bei Claudius]

Inge Jens. Am Schreibtisch. Thomas Mann und seine Welt. Rowohlt, 2013.

Wie der Vater

Während der Frankfurter Buchmesse 2019 wurde Tobias Blumenberg, seines Zeichens Zahnarzt im baden-württembergischen Örtchen Weingarten und Sohn Hans Blumenbergs, zu seinem Buch Der Lesebegleiter. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher (Kiepenheuer & Witsch) befragt. Gleich zu Beginn des Gespräches sagte Blumenberg:

Und über das viele Lesen bin ich dann darauf gekommen, daß ich meine Erfahrungen auch weitergeben könnte, und diese Weitergabe steht ganz im Zeichen meines Vaters, denn mein Vater war zwar ein schrecklicher Mann, aber er hatte auch lichte Momente und in diesen lichten Momenten hat er mir bei nächtlichen Spaziergängen gesagt, was ich lesen sollte und was ich davon haben könnte an Profit, wie ein Zahnarzt es gerne möchte.

Was mag hinter dieser verstörenden Aussage stecken, daß Hans Blumenberg ein ›schrecklicher Mann mit lichten Momenten‹ gewesen sei? – Die Person des privaten, des Intim- und Familienlebens ist oftmals eine gänzlich andere als diejenige des öffentlichen Lebens, die Person, die man bloß als Schöpfer von Kunst-, Literatur- oder Musikwerken kennt. Es ist gewiß nicht einfach, Sprößling einer solchen gespaltenen Persönlichkeit zu sein; August von Goethe, die Mann-Kinder oder Sean Lennon kennen das Gewicht des berühmten Namens und den Träger, der sich dahinter versteckt.

»Diwan – Das Büchermagazin. Gesprächsrunde mit Nora Bossong, György Dalos, Tobias Blumenberg und Reinhard Kleist.« hessenschau.de, 18. Okt. 2019, 31:29-32:00, www.hessenschau.de/kultur/ge…

Arthur zu Arthur, Staub zu Staub

Ein ungewöhnlich oberflächlicher, am heutigen Montag in der New York Times erschienener Artikel über die Beziehung Arthur Rimbauds zu dessen Heimatstadt, dem heutigen Charleville-Mézières, kann immerhin mit einer schlüpfrig-makaberen Anekdote aufwarten:

Bernard Colin, der Friedhofsverwalter des heute etwa 47.000 Einwohner zählenden Hauptortes des französischen Départements Ardennes, berichtet, daß er hin und wieder Paare an Rimbauds Grab erwische, »die an diesem Ort übermäßig freundlich wurden (getting overly friendly), vorteilhaft beschattet von dichtem, grünem Laub einiger Nadelbäume.« »Ihre Nachkommen«, fügt Colin hinzu, »werden alle Arthur heißen.«

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die sterblichen Überreste des Dichters, der am 10. November 1891 im Alter von 37 Jahren in einer Klinik in Marseille dem Knochenkrebs erlag, auf Wunsch seiner Mutter, seiner Lebensspenderin, zurück in die von ihm verhaßte Geburtsstadt überführt wurden in der Hoffnung auf ein bißchen ewige Ruhe.

Norimitsu Onishi. »His Life Was a Feast; His Grave Is a Magnet.« The New York Times, Sept. 16, 2019, Sec. A, p. 4. New York edition.

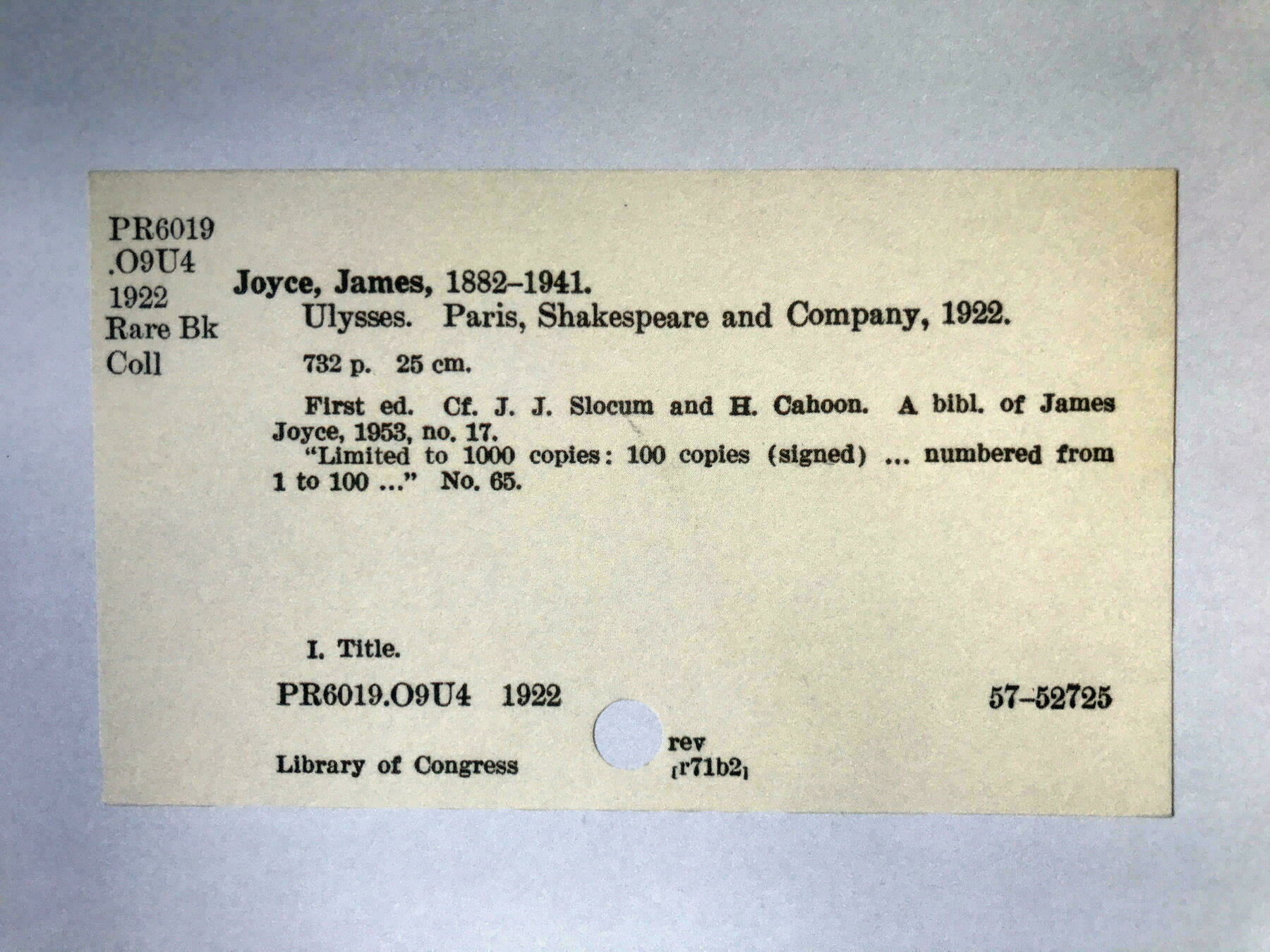

Raritäten

Als ich, fasziniert von Historie und Materialreichtum, durch den wunderbar bebilderten Band The Card Catalog der Library of Congress blätterte, fiel mir auf einer der dort abgedruckten Karteikarten auf, daß die Erstausgabe von James Joyces Ulysses (Paris, 1922) auf 1000 Exemplare limitiert gewesen sei und daß hundert davon signiert seien. Ein Text fügt ergänzend unter dem Faksimile an, daß ebenjene mit einem Autogramm versehenen Exemplare auf handgemachtem niederländischem Papier gedruckt worden seien. Wie edel, wenn man bedenkt, daß die ersten Rezensenten Ulysses als obszönes und sündhaftes Werk gebrandmarkt hatten, oder mit einem Buchtitel des Literaturhistorikers Kevin Birmingham summierend gesprochen: als »the most dangerous book«.

No. 65

No. 65

Nun ist ersichtlich, daß die Washingtoner Kongreßbibliothek, die mit 164 Millionen Medieneinheiten zweitgrößte Bibliothek der Welt hinter der British Library in London, im Besitz von Nummer 65 ist. – Ich blickte hinaus in den trüben Septembermorgen und fragte mich, wo wohl die Nummern 1 und 100 zu finden seien.

The Library of Congress. The Card Catalog. Books, Cards, and Literary Treasures. Foreword by Carla Hayden. Chronicle Books, 2017, p. 141.

Kevin Birmingham. The Most Dangerous Book. The Battle for James Joyce’s Ulysses_._ Head of Zeus, 2014.

Aktenzeichen FK (un-)gelöst. Benjamin Balints »Kafkas letzter Prozess« ist (leider) mehr als eine Gerichtsreportage

Etwas zu besitzen bedeutet, darüber verfügen zu können. Ein Besitz ist das Gut, das jemandem gehört. Doch das, was in Besitz genommen wurde, kann sich zur Besessenheit entwickeln, kann seinen Besitzer selbst besitzen, ihn in Anspruch nehmen, was einst dem Teufel vorbehalten war. Wer besitzt wen, wer hat die Kontrolle in diesem fanatischen Belagerungsspiel? [Weiterlesen auf literaturkritik.de]

Recht und billig

Nachdem ich am Aschermittwoch den siebten Band der Robert Musil-Gesamtausgabe in der Arnsberger Buchhandlung Sonja Vieth abgeholt hatte, wurde mir schlagartig bewußt, daß ich mit meiner Lektüre im Hintertreffen war. Am folgenden Tag suchte ich mit Band 4, »Fortsetzung aus dem Nachlaß (1937-1942)« des Mann ohne Eigenschaften, den Anschluß wiederzugewinnen.

In Kapitel 47, »Wandel unter Menschen«, stieß ich auf den folgenden Satz:

Es war keine Behauptung; bloß ein schmeichelndes Wortgebilde, ein Scherz, ein offenes Wölkchen aus Worten; und sie

[Agathe und Ulrich]wußten, daß sich auserwählt zu fühlen das billigste Zaubermittel und sehr jugendlich sei: Trotzdem stieg Ulrichs Geschwisterwort an beiden langsam von der Erde bis über den Kopf empor.

Ich stolperte weniger über die Parataxe als vielmehr über ein Adjektiv: »billig«, dazu noch im Superlativ gesetzt. Es wollte sich nicht so recht mit dem es umgebenden Sich-auserwählt-Fühlen und der Jugendlichkeit in Einklang bringen lassen, ganz zu schweigen vom Zaubermittel, das es beschreibt.

Mir fiel jedoch ein, daß mich Kristy Husz vor vielen Jahren auf den zwar feinen, doch für heutige Ohren entscheidenden semantischen Wandel von »billig« aufmerksam gemacht hatte: Ursprünglich herrschte nämlich das Angemessene und Gerechtfertigte in der Bedeutung des Adjektivs vor (wie es etwa an der Formel »recht und billig« immer noch ersichtlich ist), bevor es mehr und mehr zu dem wurde, was wir heute darunter verstehen, und zwar zumeist preisgünstige, minderwertige, ja geistlose Dinge. Das Musilsche Zaubermittel ist also keineswegs Ramschware vom Grabbeltisch, sondern ein passendes und wirkungsvolles Elixier.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017, p. 107. Gesamtausgabe Bd. 4, herausgegeben von Walter Fanta.

Eifersüchtiges Ausweichen

Im Februar 1819 schrieb Adele Schopenhauer ihrem Bruder Arthur einen langen Brief, in dem sie ihm das folgende Versäumnis vorhielt: »In Venedig hast Du Byron nicht gesehen. Das ist mir höchst fatal und unerklärlich; denn wenig Dichter haben mich so angesprochen, wenigere haben mir den Wunsch sie zu sehen gegeben.« Wie kam es zu diesem Nicht-Treffen? Was steckte hinter dieser Verfehlung des berühmten Engländers mit dem noch nicht berühmten Deutschen?

Am 23. September 1818 brach der 30jährige Arthur Schopenhauer – sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung hatte er nach vierjähriger Arbeit gerade abgeschlossen – aus Dresden zu seiner ersten Italienreise auf. Goethe hatte ihm am 9. August in einem Brief aus Karlsbad geschrieben: »Möge die italiänische Reise glücklich seyn! An Vergnügen und Nutzen wird es nicht fehlen. Vielleicht machen Sie von einliegender Carte Gebrauch.« So befand sich in Schopenhauers Reisegepäck auch jene Goethesche Karte, bei der es sich um ein Empfehlungsschreiben an Lord Byron handelte, von dem Goethe wußte, daß dieser sich seit geraumer Zeit im ›Land, wo die Zitronen blühn‹ aufhielt.

Der 28jährige George Gordon Lord Byron war am 10. November 1816 in Venedig angekommen. Er wird insgesamt sechs Jahre im selbstgewählten italienischen Exil bleiben, wo er seinen Don Juan verfassen wird. Als ein solcher erschien er Percy Bysshe Shelley, der Byron im Herbst 1818 in Venedig – zu einer Zeit also, in der sich auch Schopenhauer dort aufhielt – einen Besuch abstattete, um nach dem Tod seiner Tochter Clara ein wenig Ablenkung zu finden. Benita Eisler schreibt in ihrer wunderbaren und detailreichen Byron-Biographie:

Während Byron seine nächtlichen Streifzüge durch Venedig schilderte, stieg in diesem

[Shelley]abwechselnd Neid, Bewunderung und Abscheu auf.[...]Der puritanische und provinzielle Shelley war ernstlich schockiert (was zweifelsohne in Byrons Absicht lag) über all die Hinweise auf Byrons Verderbtheit.

Die Annahme liegt nahe, daß es diese lasterhaften Charaktereigenschaften waren, die Promiskuität, die Homosexualität, die ein Treffen Schopenhauers mit ebenjenem skandalumwitterten englischen Dichter durchkreuzt haben könnten. Doch ein anderer Grund wiegt mehr.

Viele Jahrzehnte nach seiner Italienreise vertraute Schopenhauer dem Komponisten und Wagner-Schüler Robert v. Hornstein den Grund seines Nicht-Treffens mit dem nur um einen Monat älteren Lord Byron an. Der Philosophiehistoriker Kuno Fischer gibt diese Erinnerungen in seiner zuerst 1893 erschienenen Schopenhauer-Monographie mit den Worten wieder:

Als er

[Schopenhauer]eines Tages auf dem Lido mit seiner Freundin spazieren ging, jagte plötzlich ein Reiter im Galopp an ihnen vorüber. ›Ecco il poeta inglese!‹ rief die Freundin aus und konnte den Eindruck Byrons nicht mehr vergessen. Dadurch wurde die Eifersucht Schopenhauers dergestalt erregt, dass er die Bekanntschaft dieses großen und interessanten Dichters vermied, was er in späteren Jahren außerordentlich bereut hat.

Es war also Eifersucht, die Furcht »vor Hörnern«, die Schopenhauer dazu bewog, Goethes Karte nicht abzugeben und folglich Byron nicht zu treffen. Die Verfehlung der beiden Männer in Venedig kam durch ein Ausweichen des Philosophen zustande.

Die Schopenhauers. Der Familienbriefwechsel von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1991, p. 278.

Arthur Schopenhauer. Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente zur Farbenlehre. Herausgegeben und mit einem Essay von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1992, pp. 43-4.

Johann Wolfgang Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. Herausgegeben von Hans-Jürgen Schings. Hanser, 1988. Genehmigte Taschenbuchausgabe, btb, 2006, p. 142 [III.1]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 5.

Benita Eisler. Byron. Der Held im Kostüm. Aus dem Amerikanischen von Maria Mill. Blessing, 1999, pp. 620-1.

Kuno Fischer. Arthur Schopenhauer. Leben, Werk und Lehre. Herausgegeben und eingeleitet von Maria und Werner Woschnak. Marix, 2010, p. 95.

Arthur Schopenhauer. Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Neue, stark erweiterte Ausgabe. Frommann-Holzboog, 1971, p. 220.

2018 – Mein Bücherjahr

Am letzten Tag des Jahres werfe ich – wie schon 2012 und 2017 – einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die 30 abwechslungs- und lehrreichen (Hör-)Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten (wieder-)lesen und hören konnte:

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Hans Blumenberg. Theorie der Unbegrifflichkeit. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Anselm Haverkamp, Suhrkamp, 2007. [Zweite Lektüre nach 2013.]

Hans Blumenberg. Schriften zur Technik. Herausgegeben von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler, Suhrkamp, 2015.

Yuval Noah Harari. Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn, 3. Aufl., C. H. Beck, 2017.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017. Gesamtausgabe Bd. 3, herausgegeben von Walter Fanta.

Peter Sloterdijk. Was geschah im 20. Jahrhundert? Suhrkamp, 2016.

Kurt Flasch. Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966. Klostermann, 2017.

Rüdiger Safranski. Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Hanser, 2003.

Michael Wolff. Feuer und Zorn. Im Weißen Haus von Donald Trump. Ungekürzte Ausgabe. Gelesen von Richard Barenberg, argon Hörbuch, 2018.

Alfred Nordmann. Technikphilosophie zur Einführung. 2., korrigierte und erweiterte Aufl., Junius, 2015.

Michel Houellebecq. In Schopenhauers Gegenwart. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner, 2. Aufl., Dumont, 2017.

Thomas de Quincey. Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Aus dem Englischen Übertragen von Walter Schmiele, Insel, 2009.

Fumio Sasaki. Goodbye, Things. The New Japanese Minimalism. Ungekürzte Ausgabe. Gelesen von Keith Szarabajka, Blackstone Audiobooks, 2017.

Magali Nieradka-Steiner. Exil unter Palmen. Deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer. Theiss/WBG, 2018.

Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus. Minimalism. Live a Meaningful Life. 2. Aufl., Asymmetrical Press, 2016.

Guillaume Apollinaire. Sitten und Wunder der Zeit. Die sitzende Frau. Eine Chronik Frankreichs und Amerikas. Aus dem Französischen von Lydia Babilas, Suhrkamp, 1992.

Wolfram Eilenberger. Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. 4. Aufl., Klett-Cotta, 2018.

Max Tegmark. Leben 3.0. Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz. Aus dem Amerikanischen von Hubert Mania, Ullstein, 2017.

Ray Monk. Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb. Klett-Cotta, 1992.

James Joyce Bilder. Entworfen und gestaltet von Bob Cato. Herausgegeben von Greg Vitiello. Mit einer Einführung von Anthony Burgess. Suhrkamp, 1994.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000.

Vladimir Nabokov. Lolita. Deutsch von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, H. M. Ledig-Rowohlt und Gregor von Rezzori, bearbeitet von Dieter E. Zimmer. 5. Aufl., Rowohlt, 2005. Gesammelte Werke, herausgegeben von Dieter E. Zimmer, Bd. VIII.

Thomas Bauer. Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeiten und Vielfalt. Sonderausgabe, Reclam, 2018.

Alexander Waugh. Das Haus Wittgenstein. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie. Aus dem Englischen von Susanne Röckel. S. Fischer, 2009.

William Carlos Williams. Die Worte, die Worte, die Worte. Gedichte. Amerikanisch und deutsch. Übertragung, das Gedicht ›Envoi‹ und Nachwort von Hans Magnus Enzensberger. Suhrkamp, 2016.

Vittorio Hösle. Kritik der verstehenden Vernunft. Eine Grundlegung der Geisteswissenschaften. C.H.Beck, 2018.

Wolf Ekkehard Griesenbach und Sebastian Diederich. Lebensweise mit Nico oder NiWo II: Die Reise geht weiter. Privatdruck, 2018.

Joan Didion. Sentimentale Reisen. Essays. Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld. Neuausgabe. Ullstein, 2016.

Et in Arcadia Ego. Arthur Schopenhauer und Italien. Notizen aus Reisebuch, Foliant, Brieftasche, Quartant, Adversaria samt Aktenstücken. Herausgegeben von Ernst Ziegler unter Mitarbeit von Anke Brumloop. Königshausen & Neumann, 2018.

Digitale Verfehlung

In einem Interview mit Jan Drees berichtet Alexander Kluge unter anderem von seinem Versuch eines Erstkontakts mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Ben Lerner. So seien Geschichten, die Kluge Lerner per E-Mail zugeschickt habe, in dessen Spam-Ordner gelandet, wo Lerner sie acht Wochen später zufällig gefunden habe. »Und so sind wir zusammengekommen«, so Kluge. Die digitale Technik – man könnte wortspielerisch sagen: ein kluger, lernender Algorithmus – hat demnach den Kontakt der beiden Autoren verzögert; beider Verfehlung geschah im Spam.

»Die neun Ordnungen von Schnee. Alexander Kluge im Gespräch mit Jan Drees (Teil 1).« Deutschlandfunk, 25. Dez. 2018, 3:38-3:53.

Eindrücke

Der heutige dritte Adventsmorgen bot sich mir eingehüllt in Schnee und Stille dar. Ich öffnete das Fenster, ließ zusammen mit der Kälte auch einen Hauch Frieden herein, und drückte meine rechte Hand in die fragile Schneeschicht auf dem Fensterbrett. Lange starrte ich diesen beinahe kunstvollen Abdruck an, der mir einen Eindruck des wahren Hierseins, des Lebendigseins, der Existenz verschaffte. Während kratzende Schneeschiebegeräusche das Erwachen der Nachbarschaft signalisierten, schloß ich das Fenster, setzte mich in meinen Denkkerker und nahm die gestern unterbrochene Lektüre neben einem dampfenden Earl Grey wieder auf. In Joan Didions Essay »Pazifische Entfernungen« stieß ich nach wenigen Augenblicken auf die folgenden Reflexionen:

Mit neunzehn hatte ich schreiben wollen. Mit vierzig wollte ich immer noch schreiben, aber in den Jahren dazwischen hatte mir nichts die Zuversicht gegeben, dass ich es auch konnte.

Mit jedem Wort, das wir schreiben, so dachte ich, hinterlassen wir einen Handabdruck in der Geschichte. Es ist die Temperatur unserer Wörter, der Druck unseres Könnens, die Form unserer Gedanken, durch die wir die kalte Wirklichkeit prägen. Ich bin überaus zuversichtlich, daß diese Worte meinen Handabdruck auf dem Fensterbrett überdauern werden. (In der Tat hat ihn bereits eine neue Schneeschicht überdeckt.)

Joan Didion. »Pazifische Entfernungen.« Sentimentale Reisen. Essays. Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld. Neuausgabe. Ullstein, 2016, pp. 208-43, hier p. 216.

Geschwisterähnlichkeiten

Das Lesen von Briefen, die nicht für einen selbst, geschweige denn für eine breite Öffentlichkeit bestimmt sind, umgibt eine Aura des Verbotenen; man bricht in die Privatsphäre, in Gedanken und Gefühle anderer Menschen ein wie in eine Bank oder ein Haus. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das Briefgeheimnis verletzen? Aus purem Voyeurismus? Oder doch eher aus Forscherinteresse, das in den Briefen einen unmittelbaren biografischen Wert sieht? Antworten auf derartige Fragen liegen im Status der Briefeschreiber. So stellte Émile Zola in einem Aufsatz anlässlich des 1876 veröffentlichten Briefwechsels Honoré de Balzacs fest:

Gewöhnlich erweist man den berühmten Männern mit der Veröffentlichung ihres Briefwechsels einen sehr schlechten Dienst. Sie wirken darin fast immer egoistisch und kalt, berechnend und eitel. Man sieht darin den großen Mann im Schlafrock, ohne Lorbeerkranz, außerhalb der offiziellen Pose; und oft ist dieser Mann kleinlich, ja sogar schlecht. Nichts dergleichen bei Balzac. Im Gegenteil, sein Briefwechsel erhöht ihn. Man konnte in seinen Schubladen stöbern und alles veröffentlichen, ohne ihn auch nur um einen Zoll zu verkleinern. Er geht aus dieser schrecklichen Bewährungsprobe tatsächlich sympathischer und größer hervor.

Man kann sich also weiter fragen: Erhellt die Korrespondenz, diese »schreckliche Bewährungsprobe«, die musikalisch-künstlerischen, philosophisch-schriftstellerischen oder wissenschaftlichen Werke der Korrespondierenden, gibt sie also Zeugnis über Abläufe hinter den (persönlichen und soziokulturellen) Kulissen, oder findet sich in ihnen nur Belangloses, Intimes, Kompromittierendes? Im letzteren Falle müssten wir als unbekannte, unbeabsichtigte Adressaten ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen und respektvoll mit diesen Informationen umgehen. [Weiterlesen auf literaturkritik.de]

Die dritte Kategorie

In einem Beitrag für die New York Times macht Kevin Mims darauf aufmerksam, daß sich in einer (Privat-)Bibliothek nicht nur gelesene und ungelesene Bücher befänden, sondern daß – und diese dritte Kategorie scheint die wirklich wichtige zu sein – dort auch teilweise gelesene Bücher ihren Platz hätten:

The sight of a book you’ve read can remind you of the many things you’ve already learned. The sight of a book you haven’t read can remind you that there are many things you’ve yet to learn. And the sight of a partially read book can remind you that reading is an activity that you hope never to come to the end of.

Partiell gelesene Bücher sind Bücher auf Stand-by. Sie gemahnen uns, daß da noch etwas ist, daß die Geschichte weitergeht, daß noch Arbeit vor uns liegt. Doch sie üben keinerlei Lektüredruck auf uns aus. (Man darf nicht vergessen, daß einige Bücher speziell auf das Anlesen ausgerichtet sind: Lexika, Handbücher, Anthologien et cetera.) Letztlich betrachtet man die teilweise gelesenen Bücher der Privatbibliothek weder mit Enttäuschung noch mit Geringschätzung, sondern mit Neugier auf das, was bisher noch verborgen ist. Viele Bücher sind darüber hinaus zum Unangetastetsein und -bleiben bestimmt; sie entfalten erst so ihre (vielleicht mahnende) Wirkung. Daß sie schon da sind, im Regal sind, für später oder nie, vermittelt eine nicht zu unterschätzende Beruhigung auf ihren Besitzer, den potentiellen Leser. Und was die Tagesform betrifft: Vielleicht ist man erst in Jahrzehnten fit genug, um auf die Leiter zu steigen und zur Kant-Biographie im hintersten, verstaubten Winkel seiner Privatbibliothek zu greifen. Manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif.

Kevin Mims. »All Those Books You’ve Bought but Haven’t Read? There’s a Word for That.« The New York Times, Oct. 8, 2018, www.nytimes.com/2018/10/0…

Das extravagante Jahr 1947/48

Nachdem wir in den vergangenen zwölf Monaten das 50. Jubiläum der Johnsonschen Jahrestage feiern konnten – die vom 21. August 1967 bis zum 20. August 1968 notierten 366 Einträge füllen 1891 Romanseiten –, stieß ich auf ein weiteres, 20 Jahre älteres, literarisches Jubiläum:

Die erste ›Reise‹ (man sollte vielleicht besser von verzweifelter Flucht sprechen, oder mit den Worten des Erzählers von »ständige[n] schuldbewußte[n] Ortswechsel[n]«), die Humbert Humbert mit seinem geliebten zwölfjährigen Nymphchen Dolores Haze in Vladimir Nabokovs skandalbehaftetem Roman Lolita (EA Olympia Press, Paris, 1955) unternimmt, fand zwischen August 1947 und August 1948 statt. Der obsessive Humbert berichtet von der amerikanischen Odyssee das Folgende:

Unsere Route in jenem verrückten Jahr

[...]begann mit einer Reihe von Schleifen und Schnörkeln in Neuengland, schlängelte sich dann nach Süden, hinunter und wieder herauf, zum Atlantik hin und wieder vom Atlantik weg; tauchte tief in ce qu’on appelle Dixieland hinein, vermied Florida, weil dort die Farlows waren, schwenkte nach Westen, zickzackte durch Mais- und Baumwollzonen[...]; überquerte auf zwei verschiedenen Pässen die Rockies, streifte durch südliche Wüsten, wo wir überwinterten; erreichte den Stillen Ozean, wandte sich durch den lilafarbenen Flaum blühender Büsche am Rande von Waldstraßen nach Norden; erreichte fast die kanadische Grenze; verlief dann wieder nach Osten, durch Badlands wie durch gute Lande, zurück zur Landwirtschaft großen Stils, vermied trotz Klein-Los gellendem Protest Klein-Los Geburtsort in einer Gegend, die Mais, Kohle und Schweine produzierte, und kehrte schließlich in den Schoß des Ostens zurück, wo sie dann in der College-Stadt Beardsley zu Ende kam.

HAPPY 70TH ANNIVERSARY!

Vladimir Nabokov. Lolita. Deutsch von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, H. M. Ledig-Rowohlt und Gregor von Rezzori, bearbeitet von Dieter E. Zimmer. 5. Aufl., Rowohlt, 2005, pp. 247-8, 282, 284. Gesammelte Werke, herausgegeben von Dieter E. Zimmer, Bd. VIII.

Vorstellungswelt (revisited)

Die Herbst-Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte druckt Auszüge aus Henning Ritters ungeschriebenem »Vita-Buch« ab. In einer kurzen Passage sinniert der 2013 verstorbene Ritter:

Zweimal in meinem Leben habe ich eine Totalrevision meiner Überzeugungen, ja meiner ganzen Vorstellungswelt vorgenommen: als ich heiratete, nachdem ich die Entscheidung, Junggeselle zu bleiben, schon für definitiv hielt, und jetzt, als ich mit vierundfünfzig Jahren den Führerschein machte und ein zweites Leben als Autofahrer begann.

Der amtlich dokumentierte Doppelsegen – die Befähigung zur Lebensführung mit einer anderen Person einerseits und diejenige zur Fahrzeugführung andererseits – erschütterte Ritters Selbstbild und transformierte ihn in einen neuen Menschen. So banal und alltäglich diese ›Erweckungserlebnisse‹ auch für die Masse sein mögen: für den Einzelnen können sie eine fundamentale Neueinrichtung seiner ganz persönlichen Lebenswelt darstellen. Ich frage mich, welch vermeintlich kleine Dinge meinem Weltbild neue Farben geben mögen.

Henning Ritter. »Nachmittag mit dem Chef. Fragmente aus dem Vita-Buch.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XII/3, Herbst 2018, pp. 5-20, hier p. 12.

Finale Verfehlungen, Teil 2

Vor drei Jahren habe ich – inspiriert durch Hans Blumenberg und Henning Ritter – in der Freitag-Community einen Beitrag über zwei finale Verfehlungen Goethes geschrieben, namentlich über dessen Nicht-Treffen mit Winckelmann und Byron. Vor einigen Tagen stieß ich in Ray Monks lesenswerter Wittgenstein-Biographie auf ein weiteres Beispiel einer solchen finalen Verfehlung, gut 80 Jahre nach Goethes Tod und sich in Krakau ereignend, deren Umstände ich ausführlich zitieren möchte:

Die Goplana

[ein Wachschiff, das auf der Weichsel patrouillierte]nahm Kurs zurück nach Krakau, tief in österreichischem Gebiet, wo die Armee ihr Winterquartier aufschlagen sollte. Noch vor der Ankunft erreichte Wittgenstein ein Gruß von Georg Trakl, der im Militärhospital von Krakau psychiatrisch behandelt wurde. Wittgenstein war von Ficker bereits über Trakls Zustand informiert worden, als dieser Trakl in Krakau besucht und Wittgenstein schriftlich gebeten hatte, ihn zu besuchen. Trakl fühle sich, schrieb Ficker, extrem einsam und kenne in Krakau keinen Menschen. ›Sie würden mich zu großem Dank verpflichten‹, schrieb Trakl selbst, ›wenn Sie mir die Ehre Ihres Besuches geben würden. … Möglicherweise werde ich das Spital in den nächsten Tagen verlassen können um wieder ins Feld zurückzukehren. Bevor darüber eine Entscheidung fällt, möchte ich herzlich gerne mit Ihnen sprechen.‹ Da sich Wittgenstein bei seinen Kameraden unwohl fühlte, war er über die Einladung entzückt: ›Wie gerne möchte ich ihn kennen lernen. Hoffentlich treffe ich ihn, wenn ich nach Krakau komme! Vielleicht wäre es mir eine große Stärkung.‹ Als die Goplana am 5. November[1914]schließlich Krakau erreichte, war er ›sehr gespannt, ob ich Trakl treffen werde. Ich hoffe es sehr‹. ›Ich vermisse sehr einen Menschen, mit dem ich mich ein wenig ausreden kann. Es wird auch ohne einen solchen gehen müssen. Aber es würde mich sehr stärken. … In Krakau. Es ist schon zu spät, Trakl heute noch zu besuchen. – – – Möge der Geist mir Kraft geben.‹ Wittgenstein hatte unwissentlich etwas bitter Ironisches notiert: Als er am nächsten Morgen ins Hospital eilte, war es wirklich zu spät: Trakl hatte sich zwei Tage zuvor, am 3. November, mit einer Überdosis Kokain das Leben genommen.

Im zweiten Heft seiner Geheimen Tagebücher notierte Wittgenstein unter dem Datum des 6. November 1914 fassungslos:

Früh in die Stadt zum Garnisonsspital. Erfuhr dort, daß Trakl vor wenigen Tagen gestorben ist. Dies traf mich sehr stark. Wie traurig, wie traurig!!! Ich schrieb darüber sofort an Ficker. Besorgungen gemacht und dann gegen 6 Uhr aufs Schiff gekommen. Nicht gearbeitet. Der arme Trakl. – – – Dein Wille geschehe. – – –

Trakl, den Wittgenstein erst im Sommer 1914 im Rahmen einer Spende an die von Ludwig von Ficker herausgegebene Kulturzeitschrift Der Brenner großzügig finanziell unterstützt hatte – »Herr L. v. Ficker überwies mir«, so Trakl in seinem erst 1988 in Wien entdeckten Dankesschreiben an Wittgenstein vom 23. Juli 1914, »gestern in Ihrem Namen 20.000 Kronen [was heute etwa 21.000 Euro entspräche]. Erlauben Sie mir, Ihnen für Ihre Hochherzigkeit ergebenst zu danken«–, leitete die finale Verfehlung mit seinem geschätzten Mäzen vermutlich selbst in die Wege. »Alle Straßen münden in schwarze Verwesung«, heißt es in Trakls Gedicht »Grodek«. Vielleicht sah der Dichter einfach keine andere Möglichkeit mehr, den furchtbaren Erlebnissen des Krieges zu entgehen, als sein Herz mit Kokain erkalten zu lassen.

Nico Schulte-Ebbert. »Finale Verfehlungen. Die Chronologie der Endpunkte und die Chronologie der Verfehlungen: Goethe, Winckelmann, Byron.« der Freitag. Das Meinungsmedium, 12. Aug. 2015, https://www.freitag.de/autoren/nicoschulteebbert/finale-verfehlungen.

Ray Monk. Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb. Klett-Cotta, 1992, pp. 137-8.

Wilhelm Baum. Wittgenstein im Ersten Weltkrieg. Die »Geheimen Tagebücher« und die Erfahrungen an der Front (1914-1918). Kitab, 2014, p. 56.

Ludwig (von) Ficker – Ludwig Wittgenstein. Briefwechsel 1914-1920, herausgegeben von Annette Steinsiek und Anton Unterkircher, mit einem Nachwort von Allan Janik, Innsbruck UP, 2014, p. 20.

Georg Trakl. »Grodek [2. Fassung].« Dichtungen und Briefe, herausgegeben von Walther Killy und Hans Szklenar, 3. Aufl., Otto Müller, 1974, p. 94.

Bahnhof verstehen

Aus Uwe Johnsons Jahrestage-Eintrag vom 23. Juli 1968 lernt man Etymologisches:

›Das russische Wort für Bahnhof‹, führt Anita gegenüber der Freifrau von Mikolaitis aus, ›woksal

[Вокзал], es verdankt sich dem Vergnügungspark nahe dem Bahnhof London-Vauxhall, wie auch der Zar Alexander der Zweite Nikolajewitsch einen errichten ließ in seiner Stadt Pawlowsk, Rayon Woronesh; das Wort woksal ist gewißlich gefallen.‹

Die Vauxhall Pleasure Gardens dienten also als Vorbild für das russische Bahnhofsgebäude, das auch als Musikpavillon genutzt wurde. Mit einem derartig ›vergnüglichen‹ Lehnwort kann die deutsche Sprache nicht aufwarten. In Wolfgang Pfeifers Etymologischem Wörterbuch heißt es nüchtern:

Am häufigsten wird heute Bahn für ›das auf Schienen laufende Verkehrsmittel‹ (Eisen-, Straßenbahn) gebraucht. Dazu die Zusammensetzungen Bahnhof m. (um 1840), das älteres Eisenbahnhof allmählich verdrängt, und Bahnsteig m. (1886), das sich gegenüber älterem Perron durchsetzt.

Der Bahnhof als Residenz der Eisenbahn. Wie schön, daß sich die russische Etymologie durch Johnsons Jahrestage Bahn ins Deutsche brechen konnte.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben der Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, p. 1438.

»Bahn.« Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Genehmigte Lizenzausgabe, Edition Kramer, 2018, pp. 87-8, hier p. 87.

Frust am Text. Gedanken zum Thomas-Bernhard-Sound

Es fällt mir schwer, Thomas Bernhard zu empfehlen. Dieses Geständnis klingt nach einem erzwungenen, allerdings mache ich es aus freien Stücken und vor dem Hintergrund jahrelanger literaturwissenschaftlicher Beschäftigung mit diesem so eigentümlichen österreichischen Schriftsteller. Empfehlungen sind mit Vorsicht zu genießen, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Eine Empfehlung möchte Genuss bereiten, einen Nutzen bringen, Lust verschaffen, und das heißt in diesem Falle: Lektüregenuss. Doch gerade diese Lust am Text kippt allzu schnell in Frust um, was ich auf den typischen Bernhard-Sound zurückführen möchte. [Weiterlesen in Flandziu. Halbjahresblätter für Literatur der Moderne, Heft 2/2017, pp. 79-90]

Jahresschalttage

Als die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im August vergangenen Jahres darauf hinwies, daß beim fünfzigsten Jubiläum der Johnsonschen Jahrestage eine kalendarische Übereinstimmung mit den Jahren 2017/18 bestehe, vergaß sie – trotz Hinweis auf das Schaltjahr 1968 – zu erwähnen, daß die Tageskongruenz nur bis zum 28. Februar währen würde. Der ›heutige‹ Jahrestag erstreckt sich über neun Seiten und trägt das Datum »29. Februar, 1968 Donnerstag«; fünfzig Jahre später ist dieser Donnerstag der 1. März. »Wir sollten ihn [den zusätzlichen Tag] statt am 29. Februar am 32. Dezember erwarten«, so Alexander Demandt in seiner Kulturgeschichte der Zeit, »aber Caesar hielt aus kultischen Gründen an dem Februartermin fest.« Beinahe wäre also diese etwas unschöne, schiefe Lektürelage der Jahrestage in ihrem Jubiläumsjahr verhindert worden.

Andreas Bernard. »Zurück zum Riverside Drive.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. Aug. 2017, p. 41.

Nico Schulte-Ebbert. »Jahrestag der Jahrestage.« denkkerker, 21. Aug. 2017, http://denkkerker.com/2017/08/21/jahrestag-der-jahrestage/.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, pp. 710-8.

Alexander Demandt. Zeit. Eine Kulturgeschichte. Propyläen, 2015, p. 230.

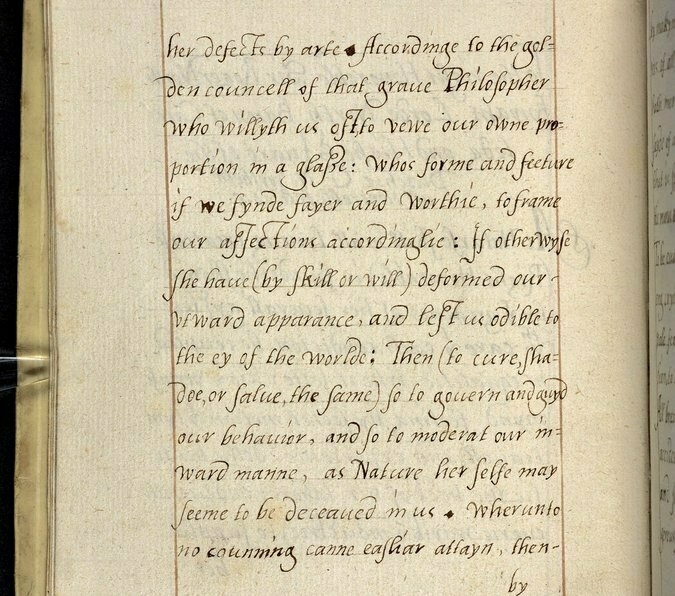

Die Quelle des Genies

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die New York Times berichtet, daß zwei findige Forscher, Dennis McCarthy und June Schlueter, mit Hilfe der Plagiatssoftware WCopyfind herausgefunden hätten, daß sich William Shakespeare zu elf seiner Stücke von dem unveröffentlichten Manuskript A Brief Discourse of Rebellion & Rebels, verfaßt von George North im späten 16. Jahrhundert, habe inspirieren lassen. »It [the source] affects the language, it shapes the scenes and it, to a certain extent, really even influences the philosophy of the plays«, so McCarthy. Das Auffinden des Manuskripts war mühsam; es wurde schließlich in der British Library entdeckt, die es 1933 erworben hatte.

Rebellion and Rebels wurde nun bei Boydell & Brewer erstmals publiziert und kann für $ 120 beziehungsweise € 90,99 erworben werden. Die Quelle des Genies hat wahrlich ihren Preis.

Michael Blanding. »Plagiarism Software Unveils a New Source for 11 of Shakespeare’s Plays.« The New York Times, Feb. 7, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/07/books/plagiarism-software-unveils-a-new-source-for-11-of-shakespeares-plays.html.

Halbe Sachen

Ich finde im Mann ohne Eigenschaften eine kluge und nüchterne Auslegung des bei Platon überlieferten Kugelmenschen-Mythos (symp. 189a1-193e2). Nachdem sich Agathe gefragt hat, warum es so schwer sei, die beiden zu- und ineinander passenden Menschenhälften wiederzuvereinigen, die Zeus geteilt und dadurch geschwächt hatte, antwortet ihr Bruder Ulrich:

Kein Mensch weiß doch, welche von den vielen umherlaufenden Hälften die ihm fehlende ist. Er ergreift eine, die ihm so vorkommt, und macht die vergeblichsten Anstrengungen, mit ihr eins zu werden, bis sich endgültig zeigt, daß es nichts damit ist. Entsteht ein Kind daraus, so glauben beide Hälften durch einige Jugendjahre, sie hätten sich wenigstens im Kind vereint; aber das ist bloß eine dritte Hälfte, die bald das Bestreben merken läßt, sich von den beiden anderen möglichst weit zu entfernen und eine vierte zu suchen. so ›hälftet‹ sich die Menschheit physiologisch weiter, und die wesenhafte Einung steht wie der Mond vor dem Schlafzimmerfenster.

Die Macht des Eros verleitet zum Ausruf: »Was nicht paßt, wird passend gemacht!« (Im Zweidimensionalen könnte man diese Methode die Quadratur des Kreises nennen.) So erodieren im Laufe der Zeit die Profile der Hälften durch ungeschicktes und übereiltes trial and error, bis selbst perfekte Gegenstücke keinerlei Verbindungsmöglichkeiten mehr erkennen lassen. Die Symbole stumpfen ab und verlieren ihre magische Wirkung. Sie sind gefangen zwischen Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht nach dem Urzustand, und können doch bloß halbe Sachen machen.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017, pp. 391-2. Gesamtausgabe Band 3, herausgegeben von Walter Fanta.