Literarisches

Lektürezeit

Der investigative Journalist Luke Harding schätzt, daß ein einzelner Leser gut 27 Jahre für die Bewältigung der sogenannten Panama Papers benötigen würde – das größte Epos moderner Kleptokratie, das die Welt je gesehen hat!

Alan Rusbridger. »Panama: The Hidden Trillions« The New York Review of Books, Oct. 27, 2016, vol. LXIII, no. 16, pp. 33-5.

»And I’m just like that bird«

Sowohl Edo Reents als auch Heinrich Detering stellen in der heutigen F.A.Z. die Oralität des frischgebackenen Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan als ein wichtiges Charakteristikum seines Werkes heraus. So findet man im Text des ersten die Passage:

In gewisser Weise setzt sie

[das Nobelpreiskomitee?]die Literatur, die in ihren Anfängen und für lange Zeit ja mündlich war, nun wieder in ihr Recht, indem sie jemanden prämiert, der kaum Bücher vorzulegen hat, der lieber zu seiner lyra singt, also lautlich in Erscheinung tritt.

In Deterings Artikel heißt es:

Es ist die Sehnsucht, aus einer avancierten und hochdifferenzierten Schriftkultur heraus einen neuen Anschluss zu finden an die Ursprünge einer Poesie, in der Wort und Klang, Kunstwerk und Aufführung noch eine ungeschiedene Einheit gewesen waren.

So ist diese Auszeichnung weniger eine progressive oder politische Entscheidung, sondern vielmehr eine Erinnerung an die Wiege der Literatur in der Flüchtigkeit und Eindringlichkeit der Stimme, back to the roots quasi. Paradoxerweise ist Dylan verstummt; bis dato gibt es keinerlei Reaktion seinerseits auf den Nobelpreis. Und gerade deshalb möchte ich, an Mörike angelehnt, den Reents durch den Titel seines Textes eingeführt hat, schließen: ›Dylan, ja du bist’s! / Dich haben wir vernommen!‹

Edo Reents. »Er ist’s!« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Okt. 2016, p. 9.

Heinrich Detering. »Des alten Knaben Wunderhorn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Okt. 2016, p. 9.

Schwarze Briefe und diamantene Himmel

In der Zeit lese ich ein paar dort vorabgedruckte Briefe Martin Heideggers an seinen Bruder Fritz. »Sensationell neu ist daran«, so heißt es im einführenden Text, »die ungeschminkte Selbstauskunft über die politische Gesinnung.« In der Tat positioniert sich Heidegger in seinen Briefen als leidenschaftlicher Hitler-Bewunderer und Antisemit. Da kommt die Mitteilung der Schwedischen Akademie in Stockholm, die mich während der Lektüre erreicht, wie gerufen: Der diesjährige Literaturnobelpreis geht an den (jüdischen) Musiker Bob Dylan.

Alexander Cammann und Adam Soboczynski. »Der Fall Heidegger.« Die Zeit, 13. Okt. 2016, p. 45.

Unzeitgemäße Persönlichkeiten

Ich finde in einer Würdigung des englischen Dichters Ben Jonson (1572-1637) die bemerkenswerte Formulierung:

Shakespeare may have been for all time, but Jonson was so of his own age that he remains more tangible as a personality.

Demnach unterscheiden sich die beiden Freunde Shakespeare und Jonson kategorial, und zwar durch die Oppositionspaare Weltzeit/Lebenszeit, göttlich/menschlich, abstrakt/konkret, unfaßbar/faßbar. Die Persönlichkeit Jonsons, die ihn als Vertreter seiner Zeit auszeichne und fixiere, habe Shakespeare zugunsten einer epochenübergreifenden, unmenschlichen Unpersönlichkeit abgelegt. Dennoch muß auch Jonson die immortalitas zugesprochen werden: noch immer spricht und schreibt man über ihn, man spielt und liest ihn, man würdigt ihn.

Ed Simon. »The Other Folio: On the Legacy of Ben Jonson.« The Millions, Oct. 7, 2016, www.themillions.com/2016/10/t…

Lärm und Schatten

Musils Synästhesie: »Der Lärm draußen rauschte, schmetterte; war wie ein Tuch gespannt, über das hie und da der Schatten irgendeines Vorgangs huschte.«

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 338. Gesamtausgabe Band 1, herausgegeben von Walter Fanta.

Autodafé

Daß Diderots Encyclopédie noch ein ganz anderes Licht in die so finstere, unaufgeklärte Welt brachte, belegt die Panikreaktion Papst Klemens’ XII.: Er setzte das Werk auf den Index,

und seine katholischen Eigentümer wurden aufgefordert, es durch einen Priester verbrennen zu lassen. Andernfalls würden sie exkommuniziert werden.

Der Mann Gottes nimmt dadurch die Rolle des gegenaufklärerischen Pyromanen ein: Dunkelheit und Kälte vermittelst Licht und Flammen.

Im Buch der 24 Philosophen, einem vermutlich aus dem 12. Jahrhundert stammenden theosophischen Dokument, heißt es: »Gott ist die Finsternis in der Seele, die zurückbleibt nach allem Licht.«

Manfred Geier. Aufklärung. Das europäische Projekt. 3. Aufl. Rowohlt, 2012, p. 151.

Was ist Gott? Das Buch der 24 Philosophen. Lateinisch-Deutsch. Erstmals übersetzt und kommentiert von Kurt Flasch. Beck, 2011, p. 67.

Panerotismus

Musils Parallelaktion der Liebe: »Denn wenn man liebt, ist alles Liebe, auch wenn es Schmerz und Abscheu ist.«

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 246. Gesamtausgabe Band 1, herausgegeben von Walter Fanta.

Subskription

Meine Entscheidung, das Musilsche Gesamtwerk in zwölf Bänden zu subskribieren (Verlag Jung und Jung), war eine richtige. Dadurch wird auf mich ein wohldosierter Druck der Lektüre ausgeübt, der sich bis 2022 jeweils im Frühjahr und Herbst manifestieren wird. Mit den ersten beiden Bänden (Der Mann ohne Eigenschaften) bin ich vorerst bestens bedient und unterhalten.

Lächeln

Finde in Manfred Geiers Aufklärungsbuch den hintersinnigen Satz: »Durch Shaftesbury lernt die Philosophie der Aufklärung zu lächeln.« Hintersinnig deshalb, weil es sich hierbei nicht um ein harmloses Mona-Lisa-Lächeln handelt, sondern vielmehr um eines, das Zähne zeigt.

Manfred Geier. Aufklärung. Das europäische Projekt. 3. Aufl. Rowohlt, 2012, p. 73.

Zettelkasten, Teil 2

Das aktuelle Merkheft von Zweitausendeins zeigt auf seinem Cover eine Photographie Werner Michaels’: Der ins Karteikartenausfüllen versunkene Arno Schmidt sitzt vor einer Batterie Zettelkästen, die an ein hölzern-papiernes Amphitheater en miniature erinnern, in welchem ein riesiger Schriftsteller die Rolle des Schöpfer-Protagonisten einnimmt.

Zweitausendeins. Merkheft 307, Oktober 2016.

Die Welt als Tweet und Vorstellung. Stephan Porombkas E-Book »Über 140 Zeichen« versammelt sechzehn Twitter-Poetologien

Ob Jack Dorsey voraussehen konnte, wie sich sein Kurznachrichtendienst Twitter entwickeln würde, als er am 21. März 2006 die simple Nachricht »just setting up my twttr« als allerersten Tweet absetzte? Daß Twitter inzwischen viel mehr als nur eine andere, eine digitale Live-Ticker-Plattform für jedermann ist, zeigen unzählige Kreative, die ›an den Grenzen der Timeline‹ twittern und so eine neue Art von Kommunikation, Kunst, Literatur erschaffen.

Sechzehn dieser kreativen Twitterer hat der Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftler Stephan Porombka (sich selbst eingeschlossen) in einem im März 2014 beim Frohmann-Verlag erschienenen E-Book versammelt, um einen »Einblick in ihre Twitterwerkstatt« (so der Untertitel) zu bekommen, ihnen also quasi eine Selbstreflexion ihrer Twitter-Strategie, ihres Schreibens, Lesens und Kommunizierens abzuverlangen. Dabei kommt der Präposition über, die sich im Titel findet, besonderes Gewicht zu.

»Über 140 Zeichen« bezieht sich einerseits auf die simple Feststellung, daß die im vorliegenden E-Book versammelten Essays über die von Twitter vorgegebene 140-Zeichen-Begrenzung hinausgehen, also mehr oder länger als ein Tweet sind. Andererseits signalisiert das Über die Behandlung eines bestimmten Themas, wie man es von Titeln antiquiert klingender Studien kennt, von Ciceros De oratore etwa, von Nietzsches »Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne«, ja auch von Sloterdijks Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik – in diesem Falle also: Über Twitter oder: Über Tweets oder: Über das Twittern.

Bereits mit der Ambivalenz des Titels wird ein maßgeblicher Wesenszug Twitters deutlich: Der enge Raum, der zur Verfügung steht, wird durch Doppeldeutigkeiten, durch Wortspiele, ja sogar durch Verkürzungen aufgesprengt und erweitert: »Die Kunst: Komplexes andeuten und mit einer epischen Geschichte in wenige Zeichen eindampfen. Gähnend uninteressante Abläufe in dekorativer Sprache komplex aufblasen oder faszinierende Vorkommnisse mit derber Sprache minimalisieren.« (@Chouxsie) Autor und Leser, Twitterer und Follower finden hier, so könnte man sagen, eine Idylle vor, die Jean Paul in seiner Vorschule der Ästhetik als »Vollglück[] in der Beschränkung« definiert.

In dieser Idylle als »Twitterwerkstatt« blühen Gedanken, Welten, Sprache(n); der Mikrobloggingdienst wird zum »Mikromagazinleben« (@sinnundverstand), zum »Sprachkunstdienst« (@Chouxsie), zum »Jump-’n’-Run-Spiel« (@FrohmannVerlag). Und es ist gerade der Spielcharakter des Twitterns, das Twittern als (durchaus auch im Wittgensteinschen Sinne zu verstehendes) Sprachspiel, eine Praxis, in der mit und durch Sprache gespielt wird, was in allen hier versammelten Beiträgen als verbindendes und äußerst positives Hauptmerkmal durchscheint: Twitter als »Wir-Spielautomat«, als »Lernspiel«, als »Strategiespiel«, als »Open-World-Spiel«, als »Wir-Ego-Shooter-Spiel« (@FrohmannVerlag). Die sechzehn Autoren, von denen einige ihre Twitter-Maske auch in ihren Essays nicht absetzen und mit ihrer Kunstfigur in Dialog treten, mit einem anderen Ich spielen, es sprechen lassen (@NeinQuarterly hält sich in seinem Beitrag konsequent an die Raumbeschränkung und geht nicht ›über 140 Zeichen‹ hinaus), nennen Spiel, Zufall, Narzißmus als Tweet-Impetus: »Auf Twitter geht es für mich nur um eine Sache: mich selbst. Es ist das perfekte Medium für Menschen, die gleichermaßen narzisstisch und nur bedingt gesellig sind.« (@Wondergirl)

Zugleich geht es in den Mikro-Poetologien auch immer wieder um die Frage nach der Literarizität Twitters: »Dem Wesen nach aber sind Tweets eine Textform, die auf die nächste (oder fernste) Zukunft abonniert ist.« (@HansHuett) Nach dem Tod des Autors zeigt uns Twitter dessen Auferstehung in 140 Zeichen. @HansHuett sieht in Tweets die »nächste Literatur« emporsteigen: »Zusammenfügen, Kuratieren und Dichten«. Und auch @MannvomBalkon, dessen Twitter-Überlegungen äußerst gewinnbringend sind, erkennt in Tweets literarische Qualitäten: »Denn Twitter, diese ›nächste Literatur‹, ist ihrer Natur nach eine Literatur der Unruhe. Sie entsteht aus der Unruhe, sie beschreibt diese Unruhe und sie wird in der Unruhe rezipiert und kommentiert.« (@MannvomBalkon)

Neben der Frage nach Relevanz, der Suche nach Pointen, dem Umgang mit Sucht ist es eben die Flüchtigkeit, die das Twittern als neue Literaturform ausmacht: »Nebenbei ist Twittern nichts anderes als Kritzeln. Kritzeln mit Buchstaben. Das rasch Hingeworfene, nur mit wenigen Strichen Umrissene macht den Reiz aus. Für genaue Beschreibungen ist kein Platz. Hier ein Strich, dort ein Kritzel-Kratzel, zack – raus!« (@sinnundverstand) Dieses »Schreiben in nervösen Zeiten in einem nervösen Medium« (@Anousch) ist zudem oftmals maßgeblich vom Zufall geprägt. Im 36. Paragraphen seiner Morgenröthe schreibt Friedrich Nietzsche: »Und doch liegt auf der Hand, dass der Zufall ehemals der grösste aller Entdecker und Beobachter und der wohlwollende Einbläser jener erfinderischen Alten war, und dass bei der unbedeutendsten Erfindung, die jetzt gemacht wird, mehr Geist, Zucht und wissenschaftliche Phantasie verbraucht wird, als früher in ganzen Zeitläuften überhaupt vorhanden war.«

Eben den Zufall beschreibt @stporombka in seinem lesenswerten Werkstattbericht: »Es beginnt mit dem Zufall, der die Idee des Schicksals ablöst und lieber mit Wahrscheinlichkeiten, Risiken und den Fragen einer auf die Zukunft hin offenen Gegenwart umgeht.« (@stporombka) In einer Alltagsbeobachtung werden Licht und Schatten, Text und Bild miteinander verquickt, photographiert, getwittert; das Verbinden des Unverbundenen, das Zusammenbringen des Auseinanderliegenden, die Sichtbarmachung des Unsichtbaren – all dies ist Signum einer neuen Kunst, einer nächsten Literatur, einer morgigen Art des Präsentierens, Teilens, Kommentierens, die heute schon Alltag ist: »Die Kunst ist fasziniert davon, dass diese Bewegung auf spielerische Weise neuen Sinn erzeugt.« (@stporombka)

Und da ist es wieder: das Spiel, das Twitter ist, Twitter, das ein Spiel ist, »ein Spiel frei schwebender Aufmerksamkeit« (@HansHuett), was der Literaturwissenschaftler Roland Reuß in seiner 2012 erschienenen Meditation Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch kritisiert: »›Online‹-Sein«, so Reuß, »bedeutet perforierte Aufmerksamkeit.« Man möchte diese negative Einschätzung der digitalen Welt im allgemeinen positiv auf Twitter im besonderen ummünzen: »Die Epen verpuffen, aber einen Gedanken, der das Beobachtete kondensiert, den kann ich behalten, umformen, immer weiter komprimieren, bis er in 140 Zeichen passt.« (@UteWeber) Hier und in anderen Beiträgen aus der »Twitterwerkstatt« kommt Konzentration zum Vorschein, Konzentration auf das Flüchtige, das einerseits schnell und ›im Flow‹, andererseits korrigiert, umgeschrieben, nachbearbeitet und erst über den Umweg des Entwürfe-Ordners getwittert wird, um ein möglichst perfektes Kunstwerk als ›Kunstzwerg‹ zu erschaffen: »Was ich gern möchte, ist ein gewisser eigener ›Twist‹ in den Tweets. Ein besonderer Reiz in der Formulierung, etwas Angeschärftes, etwas, das verdutzen lässt. Ein Bruch, ein Riss, eine Perspektivumkehr, ein Ebenenwechsel.« (@MannvomBalkon)

Interessant erweist sich die teils jahrelange Genese der Twitter-Autoren von einfachen Followern einfacher News- oder Promi-Accounts zu kreativen Wortführern mit eigenen Themen, eigener Sprache, eigenem Stil. So zeigen die Beiträge eindringlich, spielerisch, ja auch verrückt das Finden einer zunächst fremden Stimme auf, die im Twitter-Universum als die eigene adaptiert, gepflegt sowie stets ein-, um- und neugestimmt wird: »Die Kunst des Twitterns ist vielleicht, diesen Anfang zu überwinden, seine Stimme zu finden und seine Inhalte, dabei seiner Blase zu entkommen, neue Blasen zu finden und auch bei Zeiten bereit sein, sie wieder platzen zu lassen.« (@Milenskaya)

Der Leser erfährt in Über 140 Zeichen viel über unterschiedliche poetologische Konzepte, über Inspirationsquellen, Intentionen, Inhalte, Impulse und Interaktionen mit anderen Twitterern. Teilweise sind die Essays mit Tweets der jeweiligen Autoren durchsetzt, als anschauliche Beispiele einerseits, als Auflockerungen des Meta-Textes andererseits, was Lust am Text bedeutet und Lust auf Text oder präziser: Lust auf Tweets und das Twittern macht. Das Nachwort @stporombka’s, das ich mir als Vorwort gewünscht hätte, überzeugt als Skizze poetologischer Reflexionen, als historischer Blick auf den Umgang mit und den Einblick in die Werkstatt des Autors vom 18. Jahrhundert bis in die digitale Gegenwart, in der der Literatur- und Textbegriff erweitert wird und sich harscher Kritik, ja geradezu »Bremsversuchen« ausgesetzt sieht: »Statt mit den neuen Formen zu experimentieren und auch ihre kritischen, widerständigen Möglichkeiten zu testen, wird jeder, der online ist und postet, twittert, faved oder liked, erstmal darauf verpflichtet, das schlechte Gewissen zu haben, nichts Sinnvolles zu tun und mehr noch: an der kulturellen Sinnentleerung teilzuhaben.« (@stporombka)

Als Abschluß des E-Books finden sich »Twitterbiografien«, die genauer als »Twittererbiographien« bezeichnet werden müßten, aus denen hervorgeht, daß sich einige der hier vorgestellten Autoren bereits mit eigenen Veröffentlichungen ›über 140 Zeichen‹ hervorgetan haben oder noch hervortun werden. Dies verspricht nicht weniger spannend zu sein als die hier vorgestellten Mikro-Poetologien des Twitterns: »Wie ich Tweets verfasse, kann ich kaum beschreiben. Sie kommen oder sind schon da. Wie soll ich den Geburtsort wüster Gedankenblitze beschreiben?« (@Chouxsie)

Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt

Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt

Hg. Stephan Porombka

Berlin: Frohmann, 2014

E-Book (ePub, mobi, pdf)

Preis: EUR 2,99

ISBN: 978-3-944195-24-7

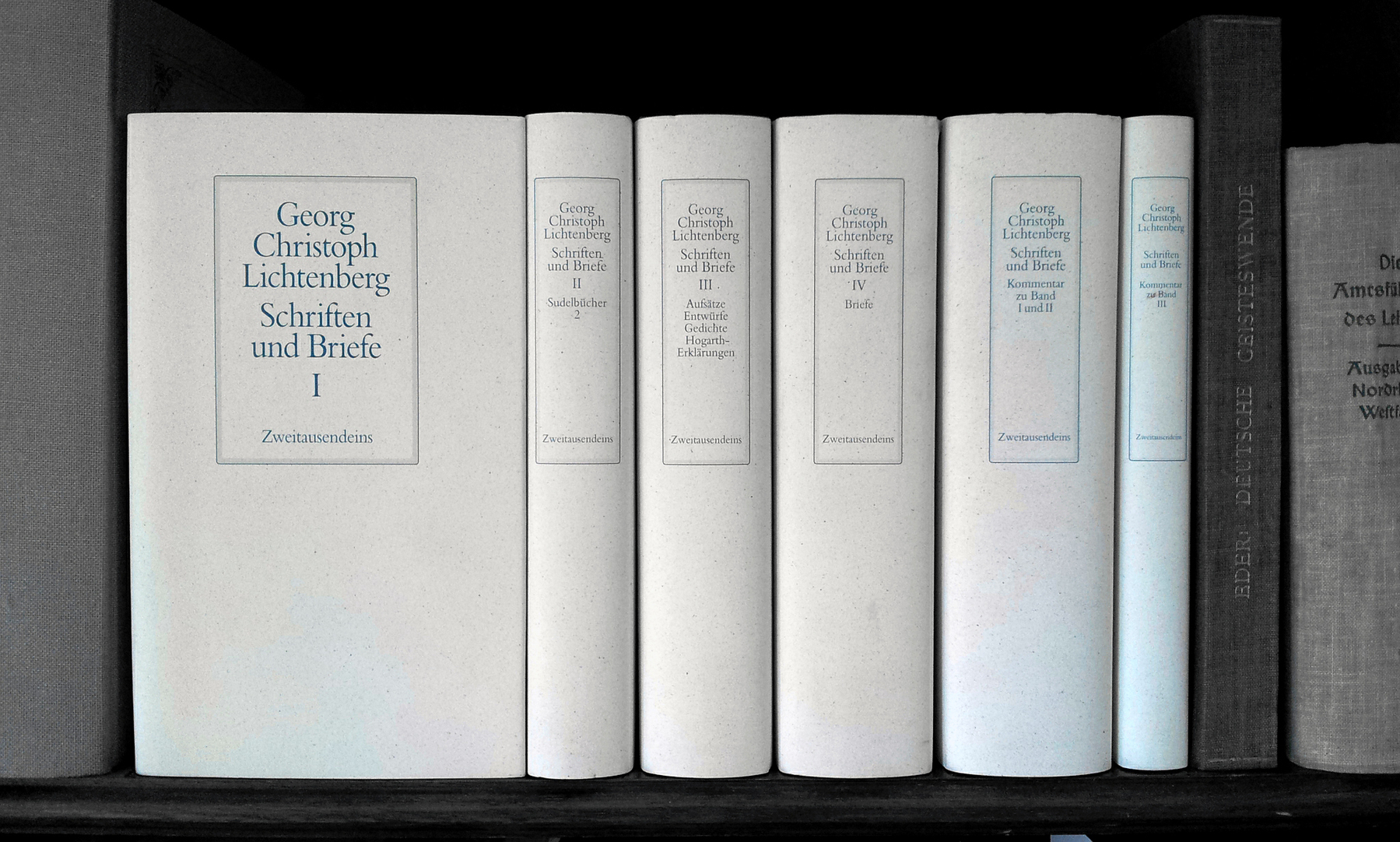

»Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?«

Immer wieder stieß ich in den letzten Jahren auf pointierte Sprüche Georg Christoph Lichtenbergs – sei es in Form eines Mottos, das einem Roman vorangestellt war, sei es als Bonmot, das eine trockene wissenschaftliche Argumentation auflockerte. Fast ebenso häufig wurde ich in Buchhandlungen und Bibliotheken auf die Lichtenbergschen Sudelbücher aufmerksam, die erst postum veröffentlicht wurden. Doch zumeist handelte es sich um eine »Auswahl« oder ein sogenanntes »Best-of«, das auf bestimmte Situationen zugeschnitten war und bestimmte Leser ansprechen sollte.

Lichtenberg kam und ging. Nun las ich vor einigen Wochen in Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches unter der Überschrift »Der Schatz der deutschen Prosa« die folgenden Zeilen:

Wenn man von Goethe’s Schriften absieht und namentlich von Goethe’s Unterhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche, das es giebt: was bleibt dann eigentlich von der deutschen Prosa-Litteratur übrig, das es verdiente, wieder und wieder gelesen zu werden? Lichtenberg’s Aphorismen, das erste Buch von Jung-Stillings Lebensgeschichte, Adalbert Stifter’s Nachsommer und Gottfried Keller’s Leute von Seldwyla, – und damit wird es einstweilen am Ende sein.

Lichtenberg taucht in dieser Reihe als einer von fünf Autoren auf, denen Nietzsche höchste Wertschätzung zukommen läßt (in einem Brief vom 6. April 1867 an Carl von Gersdorff bezeichnet er ihn gar als »Auktorität«). Dies war ausschlaggebend, mich gezielt auf die Suche nach einer möglichst umfassenden Lichtenberg-Ausgabe zu machen – und ich wurde fündig: Ein Antiquariat im saarländischen Riegelsberg hatte die 1994 als Lizenzausgabe bei Zweitausendeins erschienene, hervorragend editierte sechsbändige Werkausgabe im Angebot, die von Wolfgang Promies zwischen 1967 und 1992 beim Hanser-Verlag herausgegeben und kommentiert worden ist. Der Preis war unschlagbar: Für die ungelesenen Leinen-Exemplare mit Schutzumschlag hatte ich nur € 20 zu zahlen!

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hg. Wolfgang Promies. München: Hanser, 1967-92. Lizenzausgabe Frankfurt a. M.: Zweitausendeins, 1994.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben.

Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

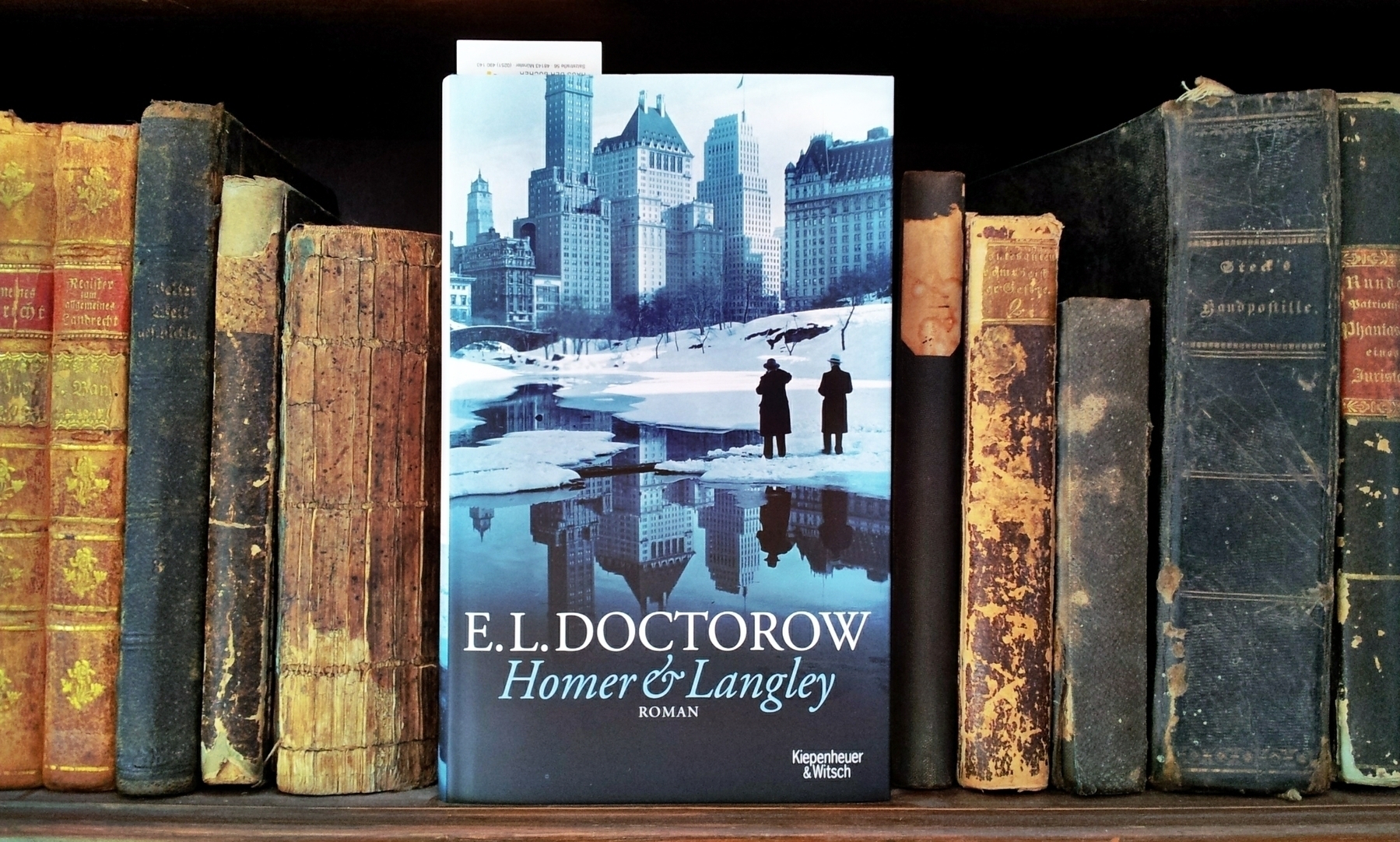

Odyssee im Refugium

E. L. Doctorows 2009 erschienener, 2011 bei Kiepenheuer & Witsch in Gertraude Kruegers deutscher Übersetzung herausgebrachter Roman Homer & Langley weiß zu fesseln, ohne zu strangulieren, zu unterhalten, ohne aufdringlich zu sein, und das eigenartige Gefühl zu beschwören, das alles schon einmal, irgendwo, irgendwann gelesen zu haben.

Mich hat die Atmosphäre des Romans – jedenfalls diejenige der ersten 101 Seiten – sogleich an den Großen Gatsby erinnert. Der Ort der Handlung – ein Haus an der New Yorker Fifth Avenue – und die teils weltabgewandten, teils kontaktfreudigen Protagonisten – das titelgebende Brüderpaar Homer und Langley – ließen mich eine Verwandtschaft mit dem exzentrisch-dandyhaften Jean Floressas Des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans’ symbolistischem Meisterwerk Gegen den Strich (À rebours) vermuten. Schon die Idee, mit Homer, dem jüngeren der beiden Brüder, einen Blinden zum Erzähler eines Romans (einer Odyssee?) zu machen, weist den 1931 geborenen Doctorow als einen feinen Beobachter und Meister der Perspektive aus. (Sind nicht alle Leser per se blind und müssen durch einen Text zum Sehen gebracht werden?) Ich verspreche mir für die zweite Hälfte des Romans, der insgesamt einen Zeitraum von achtzig Jahren umfaßt, weiterhin überraschende Skurrilitäten der beiden Einsiedler, die ihr Refugium immer mehr in ein Museum verwandeln.

Homer & Langley

Homer & Langley

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

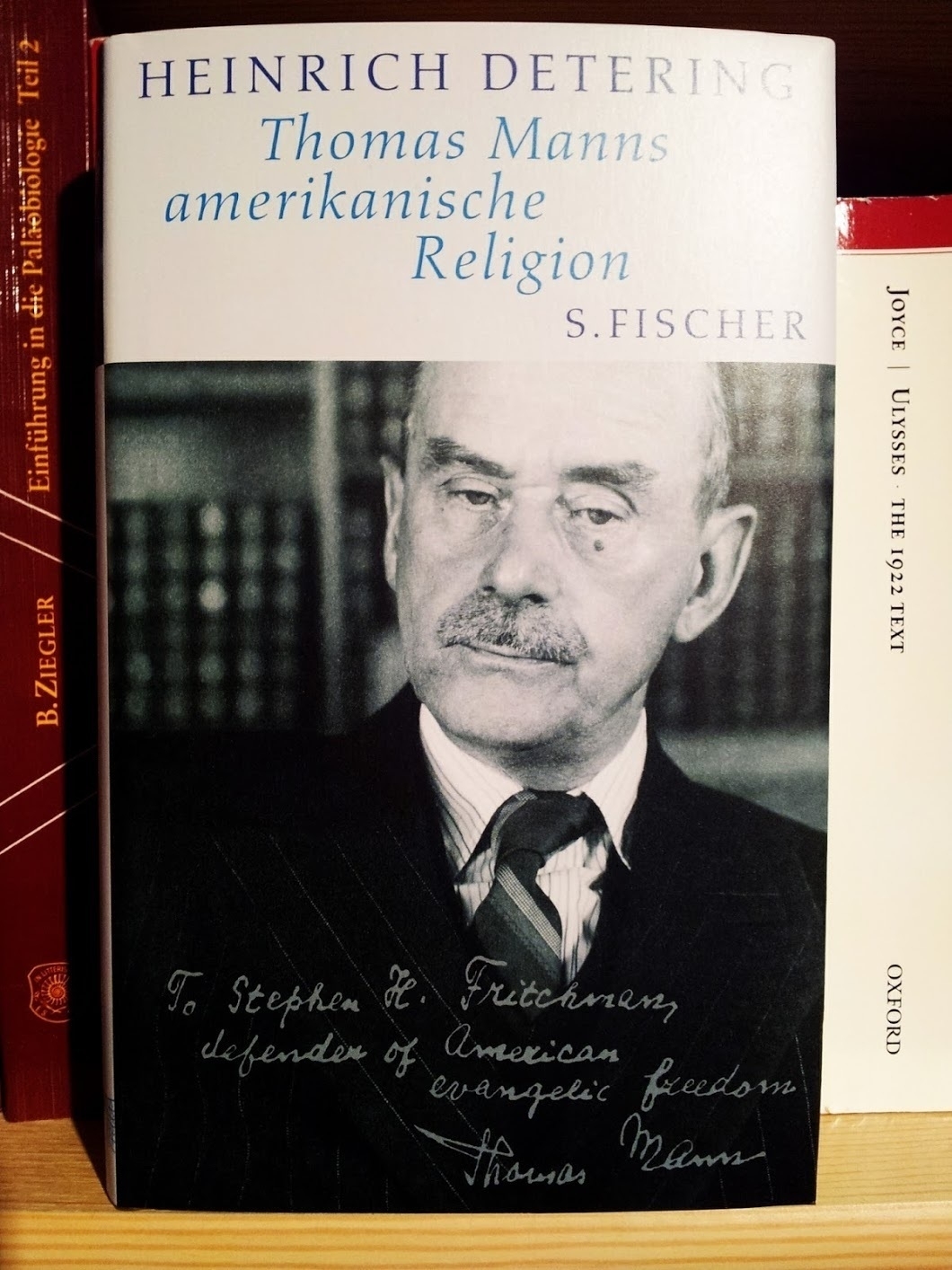

Thomas Mann, nachdenklich

Ein nachdenklicher Thomas Mann ziert Heinrich Deterings im Oktober 2012 erschienene Untersuchung Thomas Manns amerikanische Religion, die die Beziehung des Literaturnobelpreisträgers zur Unitarischen Kirche in Kalifornien zum Thema hat.

Manns Blick scheint ins Leere zu gehen. Einen Penny für seine Gedanken! Über die im unteren Teil des Umschlags abgedruckte, handschriftliche Autogrammkarte Thomas Manns erfährt man, daß sie sich im Privatbesitz Wolfgang Dreiacks befinde: »To Stephen H. Fritchman, / defender of American / evangelic freedom / Thomas Mann«. Reverend Stephen Hole Fritchman (1902-81), dessen Name, so Detering, Mann »nach der ersten Begegnung ohne weiteres ›Fritzmann‹« (98) schrieb, war von 1948 bis 1969 Vorsitzender der First Unitarian Church of Los Angeles. Detering hat – wie Frido Mann in seinem die Studie abschließenden Essay anmerkt – »eine ergreifende Trauerrede« entdeckt, die »Fritchman zu Thomas Manns Tod 1955 vor seiner Gemeinde gehalten hatte und in der er Thomas Mann als einen religiösen Mahner mit den alttestamentarischen Propheten Hesekiel und Jeremias verglich.« (323)

Nun, vielleicht denkt Mann auf der verwendeten Photographie über die Religion nach. Man meint, Skepsis in seinen Augen zu erkennen.

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Eau de Booklet

Soeben entdeckte ich beim Blättern durch die Februar-Ausgabe des Mitglieder-Magazins der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft unter der Rubrik »Schöner Lesen« ein ganz besonderes Non-Book: Paper Passion, ein »Perfume For Booklovers« von Geza Schön. Ob »die besondere Geruchsmischung von Papier und Tinte« auch als Dusch-Gel oder Shampoo oder – noch besser: als Reinigungsflüssigkeit für E-Book-Reader erhältlich ist?

https://steidl.de/Buecher/Paper-Passion-Perfume-0332496160.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

2B OR NOT 2B

Nun wissen wir endlich, wie Hamlet auf diesen berühmten Ausspruch – »To be, or not to be, aye there’s the point« (First Quarto) – kam: Er war sich unsicher, mit welcher Bleistiftstärke er seinen Liebesbrief »[t]o the celestial, and my soul’s idol, the most beautified Ophelia« schreiben sollte! (Via http://www.theliterarygiftcompany.com/)

2B OR NOT 2B

2B OR NOT 2B

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ibuprofen

Nachdem der Orthopäde heute Morgen unter beängstigendem Knacken einen meiner Halswirbel reponiert hatte, fragte er mich, ob ich Ibuprofen kenne, denn er würde es mir gerne gegen die Schmerzen, die eben jener fehlgestellte Wirbel (vermutlich das Resultat eines übertrieben ausgeführten Vorhand-Topspins) in meinem Oberarm verursacht hat (und noch immer verursacht) verschreiben. Hier mußte ich an Peter Sloterdijks Zeilen und Tage denken, genauer an Sloterdijks Erfahrungen mit diesem Schmerzmittel. Am 20. Mai 2008 kritisiert er in Straford-upon-Avon eine Aufführung des Merchant of Venice:

Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.

Am 14. Juni 2008 notiert er in Wien nach einer Radtour an der Donau entlang:

Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen,

[…].

Schließlich ist der Leser am 26. September 2010 beim Doping im Backstage-Bereich des Philosophischen Quartetts dabei:

In der Maske ließ ich mir nicht nur die üblichen matten Farben verpassen, damit die Nase nicht glüht und die Stirn nicht spiegelt, ich half mir selber auch über die Runden mit 2 mal 1000 Milligramm Aspirin und einer Handvoll Ibuprofen.

Für eine Handvoll ist es bei mir wohl noch zu früh. Ich beginne mit kleinen Schritten und der ersten sogenannten »Filmtablette«. Mehr zu Sloterdijks Immunisierungsakrobatik findet sich in meiner im Oktober bei literaturkritik.de erschienenen Rezension.

Addendum, 1. Februar 2013: In der Tat scheinen Schriftsteller, nein: Künstler im allgemeinen (man denke etwa an die Drogeneskapaden der Sixties, in denen Musiker, Schriftsteller und Maler Joints, Kekse und Spritzen herumreichten wie den liturgischen Kelch!) Drogenexperimenten gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Wobei man als »Künstler« eigentlich schon von Natur aus (und insofern per definitionem) ein wenig neben der Spur denkt, sieht, existiert. Bei Sloterdijk, dem philosophischen Gesamtkunstwerk, erscheint der Ibuprofen-Konsum durchaus rational, also einzig als schmerzstillende Therapie, nicht als wie auch immer geartetes Kreativitätssteigerungsdoping. (Zum »Hirndoping« aktuell: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/hirndoping-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html) Wer weiß, unter welchen »Schmerzen« all die berühmten »Junkies« gelitten haben, die der Welt Songs, Bücher, Gemälde geschenkt haben? Macht uns das zu Sadisten? Wir ergötzen uns indirekt an ihrem Leid, was mich gerade an einen Aphorismus Stanisław Jerzy Lecs erinnert: »Frauen sind sadistisch: sie quälen uns mit den Leiden, die wir ihnen zufügen.« (Ist das ein Beitrag zur Sexismus-Debatte?) Doch zurück zu den Drogen: Von derartig »harten« Mittelchen sind wir ja weit entfernt. Unsere Wehwehchen (man beachte die beiläufige Verharmlosung durch Diminutivform) resultieren aus Zivilisationskrankheiten wie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, einen möglichst effetvollen Topspin zu ziehen etc. pp.

Addendum, 2. Februar 2013: Heute Morgen, im wattierten Ibuprofen-Rausch, kam mir folgender, leicht vernebelter Gedanke: Interessant wäre es auch, (literarische) Figuren, die drogensüchtig sind, miteinander zu vergleichen. Was zeichnet sie aus? Weshalb greifen sie zu Schmerzmitteln oder Psychopharmaka? Und welche Charaktere müßten genannt werden? Spontan fallen mir nur Sherlock Holmes und Dr. Jekyll ein. Man könnte auch über die Literatur hinausgehen. Ich denke an Dr. House, der seinen übermäßigen Vicodin-Konsum damit zu rechtfertigen sucht, daß er kein Schmerzmittelproblem habe, sondern vielmehr ein Schmerzproblem. Resultiert unsere Sympathie oder Faszination aus der Hilflosigkeit, Zerrissenheit oder aussichtslosen Abhängigkeit der Figuren? Oder sind wir vielleicht neidisch auf ihre (durch Drogen gesteigerten) Fähigkeiten?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Grammatische Deutschheit«

Eben las ich in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (20. Jan. 2013, Seite 37) einen kurzen Text mit dem Titel »Correct! Gibt es eine allmächtige Sprachpolizei, welche das Deutsche zensiert?« Sein Verfasser, F.A.S.-Feuilletonchef Claudius Seidl, plädiert darin für Höflichkeit, Respekt und Aufmerksamkeit bei der Verwendung (oder eben der Nicht-Verwendung) sogenannter kritischer Wörter. Seidl schließt seinen Kommentar mit den Worten:

Jene Deutschtümler aber, die weiterhin gegen die ›political correctness‹ und für die alten Wörter kämpfen, wollen auch weiterhin Krüppel, Neger, Zigeuner sagen dürfen. Es ist ja auch erlaubt. Es ist nur schrecklich unhöflich und vulgär.

Der Begriff »Deutschtümler« erinnerte mich an Friedrich Rückerts Gedicht »Grammatische Deutschheit« aus dem Jahr 1819, das sich als aktueller Debattenkommentar hervorragend eignet:

Neulich deutschten auf deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend,

Sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sey.

Vier deutschnamig benannt: Deutsch, Deutscherig, Deutscherling, Deutschdich;

Selbst so hatten zu deutsch sie sich die Namen gedeutscht.

Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit,

Deutscheren Comparativ, deutschesten Superlativ,

»Ich bin deutscher als deutsch.« »Ich deutscherer.« »Deutschester bin ich.«

»Ich bin der Deutschereste, oder der Deutschestere.«

Drauf durch Comparativ und Superlativ fortdeutschend,

Deutschten sie auf bis zum – Deutschesteresteresteren;

Bis sie vor comparativisch- superlativischer Deutschung

Den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Geistes- und Körpergrößen

Heute Morgen entdeckte ich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (13. Jan. 2013, Seite 39) unter der Überschrift »Neue Rattles« folgenden Satz:

Ein Weltklassedirigent sollte grundsätzlich nicht größer sein als Karajan oder Napoleon (Stockmaß: 1,62).

Diese mich überraschende Körpergröße (wobei die Nachbarschaft von Dirigent und Kaiser – die Rollen sind austauschbar – nur auf den ersten Blick seltsam anmutet) erinnerte mich an eine Äußerung des Asketen Karajan, auf die ich vergangene Woche in Eric Schulz’ überaus sehens- und höhrenswerter Dokumentation Karajan. Das zweite Leben aufmerksam wurde:

Ich find’ das Wort von Goethe so schön, der sagt: ›Wenn mir mein Inneres so viel zu geben hat und mein Körper verweigert mir den Dienst, dann hat die Natur die Pflicht, mir einen andern Körper herzustellen.‹ Das ist … da bin ich wirklich voll seiner Meinung.

Wo findet sich nur dieser Goethesche Ausspruch? Ganz nebenbei: Goethe überragt mit seinen 1,69 m Karajan und Napoleon um sieben Zentimeter (wohingegen Schiller mit seinen 1,90 m ein wahrer Hüne gewesen ist!).

Addendum, 17. Januar 2013: Wie ich soeben aus der 3sat-Kulturzeit erfahren habe, maß Richard Wagner nur 1,56 m, weshalb Cosima (die ihn um einen Kopf überragte) auf Photos immer sitzen mußte.

Eleonore Büning. »Im Weinberg der Musik.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25. Dez. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/karajan-das-zweite-leben-im-weinberg-der-musik-12001752.html.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]