Lyrik

Pu’tliskiej

Daß Übersetzungen nicht nur mit Vorsicht zu genießen, sondern daß bereits die Auswahl ›passender‹ Übersetzer mit höchster Sensibilität vonstatten gehen muß, zeigte jüngst der Trubel um die Übertragung von Amanda Gormans Gedichts »The Hill We Climb«. Nun machte die Plattform Open Culture auf einen Song aufmerksam, der bereits vor zwei Jahren veröffentlicht worden ist und seitdem viel Aufmerksamkeit erfährt. Es handelt sich dabei um eine ins Mi’kmaq übersetzte Version des Beatles-Songs »Blackbird«, interpretiert von der damals sechzehnjährigen Emma Stevens, deren Muttersprache ebenjene Algonkin-Sprache ist, die heute noch von etwa 11.000 Stammesangehörigen im östlichen Kanada gesprochen wird.

Emma Stevens - Blackbird by The Beatles sung in Mi’kmaq

»Die Highschool-Schülerin aus Nova Scotia, Kanada«, heißt es in einem Beitrag von WBUR, »hatte die Hilfe von [ihrer Lehrerin] Katani Julian, die sich mit der Wiederbelebung von Sprachen beschäftigt. Sie ist Teil einer gemeinsamen Anstrengung, das Bewußtsein für die indigene Sprache und Kultur zu verbreiten.« CBC Kids News sagte Julian, »daß Textstellen wie ›nimm diese gebrochenen Flügel und lerne zu fliegen‹ sie als indigene Person in Kanada ansprachen.«

Dieses wundervolle und eindrückliche Beispiel zeigt: Man muß weder männlich noch weiß noch aus Liverpool sein, um Lyrizität transponieren zu können, geschweige denn zu dürfen.

Der Mi’kmaq-Songtext ist dem YouTube-Video beigefügt:

Pu’tliskiej wapinintoq

Kina’masi telayja’timk tel pitawsin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sinPu’tliskiej wapinintoq

Ewlapin nike’ nmiteke tel pkitawsin eskimatimu’sipnek nike’ seya’sin

Pu’tliskiej…layja’si ta’n wasatek poqnitpa’qiktuk

Pu’tliskiej…layja’si ta’n wasatek poqnitpa’qiktuk

Pu’tliskiej wapinintoq Kina’masi telayja’timk tel pitawsin

eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin eskimatimu’sipnek nike’ mnja’sin

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq Kee-na-ma-see dell-I-jaw-dimk dell-bit-ow-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq ew-la-bin nike’ num-mid-deh-geh dell-bit-ow-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg say-ya-sin

Boo-dull-ees-kee-edge, lie-jaw-see don wassa-deg poq-nit-ba’q-ik-tuk

Boo-dull-ees-kee-edge, lie-jaw-see don wassa-deg poq-nit-ba’q-ik-tuk

Boo-dull-ees-kee-edge wobbin-in-toq Kee-na-ma-see dell-I-jaw-dimk dell-bit-ow-sin

ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin ess-gum-mud-dum-oo-sup-neg nike’ mn-jaw-sin

Das falsche Profil

Im Zuge der nur als völlig absurd und daher als völlig zeitgemäß zu bezeichnenden Aufregung um eine angemessene Übersetzung beziehungsweise einen angemessenen Übersetzer des Gedichts »The Hill We Climb« der Lyrikerin Amanda Gorman, das diese bei der Amtseinführung Joe Bidens am 20. Januar medienwirksam vorgetragen hatte, äußerte sich nun der katalanische Übersetzer Victor Obiols, dessen Übersetzung bereits abgeschlossen war, jedoch nicht publiziert werden würde, da er »nicht die richtige Person« sei:

Es ist ein sehr kompliziertes Thema, das nicht leichtfertig behandelt werden kann. Aber wenn ich eine Dichterin nicht übersetzen kann, weil sie eine Frau ist, jung, schwarz, eine Amerikanerin des 21. Jahrhunderts, dann kann ich auch nicht Homer übersetzen, weil ich kein Grieche aus dem achten Jahrhundert vor Christus bin. Oder ich kann Shakespeare nicht übersetzen, weil ich kein Engländer des 16. Jahrhunderts bin.

Können wir den wahren Homer, den wahren Shakespeare heute und in heutiger Übersetzung überhaupt wirklich lesen und verstehen? Mein erster Gedanke, nachdem ich vom Rückzug der niederländischen Übersetzerin Marieke Lucas Rijneveld erfahren hatte, war, daß fortan nur noch Literaturnobelpreisträger Thomas Manns Werk übersetzen dürften. Ich sehe schon einst hochgelobte Arbeiten – wie etwa die Dostojewski-Übersetzungen Swetlana Geiers – auf dem Scheiterhaufen der Anmaßung brennen.

»›Not suitable‹: Catalan translator for Amanda Gorman poem removed. The Guardian, 10 Mar 2021, https://www.theguardian.com/books/2021/mar/10/not-suitable-catalan-translator-for-amanda-gorman-poem-removed.

Die menschlichen Jahreszeiten

An John Keats’ 200. Todestag

Four seasons fill the measure of the year; There are four seasons in the mind of man. He has his lusty Spring, when fancy clear Takes in all beauty with an easy span. He has his Summer, when luxuriously Spring’s honeyed cud of youthful thought he loves To ruminate, and by such dreaming nigh His nearest unto heaven. Quiet coves His soul has in its Autumn, when his wings He furleth close; contented so to look On mists in idleness - to let fair things Pass by unheeded as a threshold brook. He has his Winter too of pale misfeature, Or else he would forego his mortal nature.

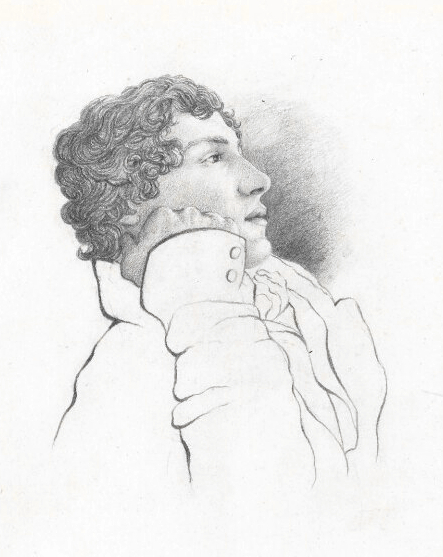

Charles Brown: John Keats, 1819

Charles Brown: John Keats, 1819

Vier Zeiten füllen eines Jahres Maß; Es gibt vier Zeiten in des Menschen Geist. Er steht im satten Frühling seines Jahrs, Wenn Phantasie das Schöne klar umreißt. Er steht im Sommer, wenn er nochmals spürt, Wie honigsüß der Frühling, jugendlich Sein Denken war und, nur vom Traum geführt, Wie nah dem Himmel. Schlupfwinkel für sich Hat seine Seele dann im Herbst und rollt Die Flügel ein; beruhigt so, schaut er aus Nach Nebeln - lässig läßt er alles Gold Vorbeiziehn, achtlos wie den Bach vorm Haus. Auch ist sein Winter bleich voll Mißgestalten, Sonst würde er sich für unsterblich halten.

[Entstanden im März 1818 in Teignmouth.]

John Keats. »The Human Seasons/Die menschlichen Jahreszeiten.« Werke und Briefe. Lyrik (Englisch/Deutsch), Verserzählungen, Drama, Briefe. Ausgewählt und übertragen von Mirko Bonné unter Verwendung der Briefübersetzungen von Christa Schuenke. Nachwort von Hermann Fischer. Reclam, 1995, p. 114-5; 427.

An immortal quintessence of dust. Vor 40 Jahren starb Nick Drake

»Lyrisch sein«, so schreibt der junge E. M. Cioran in seinem 1934 erschienenen Buch Auf den Gipfeln der Verzweiflung [Pe culmile disperării], »bedeutet, nicht in sich selbst verschlossen bleiben können.« Denke ich an Nick Drake, an sein viel zu kurzes Leben, aber vor allem an die Lyrizität seiner wie auf Wolken dahingleitenden Songs, bin ich froh, daß er sich der Welt nicht verschließen konnte. Höre ich seine hypnotisierende Musik, fällt mir sofort die Filigranität im Ausdruck auf, eine bambushafte Filigranität, mit der Drakes glasklare Sprache in lupenreinen Melodien hin- und herschwankt.

Nur drei Alben konnte der am 19. Juni 1948 im birmanischen Rangun geborene Nick Drake veröffentlichen, bevor er 1974 im Alter von nur 26 Jahren starb; er hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 20.000 Alben verkauft. »He’s frozen forever in youth«, schreibt Peter Hogan in seinem 2009 erschienenen Nick Drake. The Complete guide to his music treffend. Und doch klingt die Musik, die dieser talentierte junge Mann in kürzester Zeit geschrieben, gespielt, gelebt hat, wie ein uralter Mythos, der von Fremdheit und Isolation, Natur und Großstadtleben erzählt.

Five Leaves Left, Nick Drakes Debüt-Album, wurde im September 1969 veröffentlicht. Es zeigt eindrücklich, wie sich eine neue, weise, traurige Stimme auf den hypertrophen Musikmarkt wagt und diesem mit größerer Sanftheit als Donovan und schärferer Verwegenheit als Dylan ihre ganz eigene Signatur aufprägt. Von Euphorie auf Kritikerseite ist allerdings kaum etwas zu finden. So fällt eine anonyme Besprechung des Albums im Melody Maker vom 26. Juli 1969 nicht nur auffallend zurückhaltend, ja kalt aus; sie ist in ihrer Kürze regelrecht erschreckend. Ich zitiere in toto aus Nick Drake. The Pink Moon Files (2011):

»NICK DRAKE: Five Leaves Left (Island)

All smokers will recognise the meaning of the title – it refers to the five leaves left near the end of a packet of cigarette papers. It sounds poetic and so does composer, singer and guitarist Nick Drake. His debut album for Island is interesting.«

In gewisser Weise gleicht Drakes Dasein als unbekannter und unterschätzter, zurückhaltender, enigmatischer Künstler, der von geradezu buddhistischer Demut, Weisheit und Feinfühligkeit erfüllt zu sein schien, dem Schicksal Sixto Rodriguez’, auch wenn letzterem ein spätes Happy End beschieden war. Doch eines unterscheidet die beiden gravierend: Während Rodriguez seine vermeintliche Erfolglosigkeit akzeptiert hat und ein Leben fernab des Musikgeschäfts annahm, wurde Drake von Depressionen gelähmt, die durch seine scheue Natur und Introvertiertheit nur noch verstärkt wurden.

Nick Drake, der besser musikalisch als verbal kommunizieren konnte, führte in den fünf Jahren, die zwischen seinem ersten Album und seinem tragischen Tod liegen, ein nomadisches Leben, pendelnd zwischen Cambridge, wo er studierte, London, wo er bei Freunden wohnte und Musik machte, und Tanworth-in-Arden, wo seine Wurzeln lagen – ohne Geld, ohne Erfolg, ohne Ziel. Sein zweites Album, an dem Drake gut neun Monate arbeitete, erschien im November 1970 und trug einen seltsamen Titel: Bryter Layter. In Trevor Danns substantieller Biographie Darker Than the Deepest Sea. The Search for Nick Drake (2006) erfährt man:

»Echoing a familiar phrase from TV and radio weather forecasts, he [Drake] gave it [the album] an olde worlde spelling, according to Robert Kirby, ›as a bit of a joke‹, perhaps remembering the membership card of the Cambridge Loungers. But it was also an ironic title. The lyrics should have left no one in any doubt that their author was going downhill fast.«

In der Tat verschlechterte sich Drakes Zustand merklich; Erfolglosigkeit, Selbstzweifel und Depressionen trieben ihn immer tiefer in einen Teufelskreis hinein. Er zeigte schon autistische Züge. Um 1971/72 suchte der großgewachsene, schlanke Musiker einen Psychiater im St Thomas’s Hospital in London auf. Peter Hogan zeichnet das Bild eines apathischen Mannes: »In Nick’s later years, there are countless stories of him sitting in total silence, staring into nothingness.«

Doch Kraft und Konzentration sollten für ein letztes Album reichen: Pink Moon, das im Februar 1972 erschien und in nur zwei Nächten aufgenommen wurde. Nick Drake befand sich in einer äußerst depressiven Phase, als er die Songs schrieb, doch dieses melancholische Album sollte sich am besten verkaufen. Einige Monate nach Pink Moon hatte Drake einen Nervenzusammenbruch. Er kam für fünf Wochen ins Barnsley Hall Psychiatric Hospital nach Bromsgrove, wo er einen Antidepressiva-Cocktail erhielt. Danach ging es auch körperlich mit ihm bergab. Er zog zurück zu seinen Eltern und verließ das Haus nur noch für kurze Spaziergänge.

In der Nacht des 24. November 1974 hörte Nick Drake Bachs Brandenburgische Konzerte und ging früh schlafen. Er stand mitten in der Nacht noch einmal auf, um in der Küche Cornflakes zu essen, was bei seiner Schlaflosigkeit nicht unüblich war. Ob es sich nun um Suizid oder um eine unbeabsichtigte Überdosis Tryptizol gehandelt hat, wird wohl nie mit letzter Gewißheit beantwortet werden können. Fest steht, daß Drake wohl etwa 30 Tabletten genommen hatte – das Doppelte bis Dreifache der Tagesdosis!

Seine Mutter fand ihn gegen Mittag leblos in seinem Bett. Auf dem Nachttisch lag das letzte Buch, das er gelesen hatte: Albert Camus’ Mythos des Sisyphos. Nick Drakes Asche wurde am 2. Dezember auf dem Friedhof der St Mary Magdalene Church in Tanworth-in-Arden bestattet. Etwa 50 Freunde und Weggefährten nahmen an der Zeremonie teil. Auf seinem Grabstein finden sich die Worte: »Nick Drake, 1948-1974. Remembered with love.« Die Rückseite ziert ein Vers aus Nicks Song »From the Morning«: »Now we rise, and we are everywhere.«

Complete Poems

Lyrik sollte – nicht nur durch die aufgeblähte Grass-Debatte, die mehr das Politische als das Ästhetische fokussiert – auch im 21. Jahrhundert einen prominenten Platz in der Gesellschaft einnehmen. Die kürzlich publizierten und mit einem reichhaltigen Anmerkungsapparat versehenen Complete Poems von Philip Larkin öffnen die Tür in eine gar nicht so ferne Vergangenheit und zeigen eindrücklich die Kunstfertigkeit, die Schonungslosigkeit und Misanthropie, aber auch den sehr britischen Humor eines Lyrikers auf, dessen Bekanntheit in Deutschland wohl auf seinem im letzten Jahr bei Zweitausendeins in einer hervorragenden Doppelausgabe mit Kingsley Amis’ Jim im Glück erschienenen Roman Jill beruht.

Michiko Kakutani. »A Master of Verse Spreads Bad Cheer.« The New York Times, Apr. 9, 2012, https://www.nytimes.com/2012/04/10/books/philip-larkins-complete-poems-edited-by-archie-burnett.html.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]