Münster

Formaneks Vierjahresplan für Münster

Es war mal wieder soweit: Vier Jahre nach dem letzten, durch die Corona-Pandemie in seinem Event-Charakter reduzierten Schildwechsel, der statt am 2. April 2020 erst im Mai ohne Publikum stattgefunden hatte, wurde Mark Formaneks Datum jetzt am Michaelisplatz in Münster wieder zu einem Happening.

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Die Menschenmenge löste sich auf; oft hörte man die Grußformel: »Bis in vier Jahren dann!«

An Hamanns Grab in Münster

NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024

NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024

Thomas Brose erinnert in seinem Neujahrsbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung an den Königsberger Philosophen und Schriftsteller Johann Georg Hamann (1730-1788), dessen christliches Erweckungserlebnis und dessen Tod in Münster.

Im Jahr 1787 gelang es der Fürstin

[Amalia von Gallitzin]und ihrem Kreis christlicher, meist katholischer Intellektueller, den bereits erkrankten «Magus»[Hamann]zur Fahrt nach Münster zu bewegen – zu seiner allerletzten Reise. Der leidenschaftliche Lutheraner, dessen Wesen der Fürstin «ganz von der Heiligen Schrift imprägniert» erschien, wurde damit zu einem geistlichen Lehrer, in einer Ökumene der besonderen Art. Nachdem Hamann im Sommer 1788 gestorben war, wurde er in Münster beigesetzt.

Dies wiederum rief mir eine Äußerung meines »Ersatzdoktorvaters« Eric Achermann in Erinnerung, Hamann läge hier »in einer schäbigen Ecke verscharrt«. Ein spontaner Abstecher Anfang Juli 2011 zur schlichten Urne am östlichen Eingang des Überwasserfriedhofs konnte die krasse Behauptung zumindest ein wenig entschärfen.

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Wolf Singers Intelligenzen

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Zentrums für Wissenschaftstheorie der WWU Münster zum Thema Menschenbilder in der Wissenschaft sprach am 11. Mai 2023 von 18 bis 20 Uhr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung über »Menschenbilder aus den Perspektiven der Selbstwahrnehmung und neurobiologischer Fremdbeschreibung: Der Versuch eines Brückenschlags« im Hörsaal F4 des Münsteraner Fürstenberghauses.

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Singer befaßte sich mit den folgenden, eminent wichtigen, fundamentalen Fragen: Verändern künstlich-intelligente Systeme unser Menschenbild? Worin ähneln sich künstlich- und natürlich-intelligente Systeme? Müssen wir vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen unsere Konzepte der Willensfreiheit und des Bewußtseins revidieren?

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

KI vs. Stubenfliege

Die Evolution hat offenbar das Problem gelöst, bei Zimmertemperatur mit minimalem Energieverbrauch und mit nicht gerade optimalen Elementen wie Neuronen das zu erreichen, was Supercomputer, die man auf Tiefsttemperaturen kühlen muß, gerne machen würden. Wieviel Energie so ein Supercomputer benötigt, um einigermaßen intelligente Antworten geben zu können! Allein der Strom, der benötigt wird, um ChatGPT-3 zu trainieren, kostet einige hundert Millionen Dollar! Dagegen wirkt das autonome Leben einer Stubenfliege geradezu utopisch, ja übernatürlich: was eine unscheinbare Musca domestica alles leisten muß, um in einer komplexen Welt zu überleben, grenzt an ein neurobiologisches Wunder.

Dieser Vergleich zeigt, daß hier völlig konträre Prinzipien vorliegen müssen: Es gibt gewaltige strukturelle Differenzen zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. (Singer verriet in der abschließenden Diskussion, daß es geheime Projekte von Google, Microsoft oder IBM gebe, die sich mit analogen Computern beschäftigten.) Während künstliche Systeme linear arbeiten, serielle Verbindungen (keine Querverbindungen) und strikte Hierarchien (keine Rückkopplungen) besitzen (sie sind dumm, weil sie nur das können, was ihnen durch iterative Lernvorgänge beigebracht worden ist), zeichnen sich natürliche Systeme durch die Parallelität von Funktionen, massive reziproke Verbindungen, eine Fülle von Rückkopplungsverbindungen zwischen höheren und niedrigen Verarbeitungsstufen sowie enge Vernetzung von Verarbeitungsmodulen (small world network) aus.

Computer operieren mit digitalen Variablen (0, 1) und ohne interne Dynamik: es gibt keine zeitliche Relation (Zeit spielt keine Rolle). Die Schalterelemente des Gehirns indes sind Neuronen (nicht-lineare, analoge Operatoren), kontinuierliche Variablen (Potential kann verschiedene Werte annehmen); die Schaltkreise oszillieren.

Die Hundewolke

Die neurobiologische Repräsentation eines komplexen, polymodalen Objektes (Singer verwendete das Beispiel eines Hundes, dessen Bellen man wahrnimmt, dessen Fell man fühlt etc.) ist eine ganz komplizierte, raum-zeitliche ›Aktivitätenwolke‹, die durch musterspezifische Eingangssignale in das Netz gespeist werden, die mit der Architektur des Netzwerkes interagieren. Dieses Netzwerk fungiert als inneres Modell der Welt, weil es in seiner strukturellen Ausbildung aufgrund genetischer Vorgaben schon sehr viel Wissen über die Welt hat, Wissen, das zusätzlich noch überformt wird durch Lernvorgänge. Das bedeutet, daß das Substrat unserer Wahrnehmung das Ergebnis einer Rekonstruktion ist, die dadurch zustande kommt, daß Signale aus der Umwelt mit einem System interagieren, dessen Architektur Vorwissen, Erwartungen, Hypothesen enthält, und aus dem Vergleich entsteht dann ebenjene Wolke, die als das interpretiert wird, was wir kennen, etwa ein Hund.

In Anspielung auf die Haeckelsche Biogenetische Grundregel, die besagt, daß die Ontogenese eine verknappte Rekapitulation der Phylogenese ist, fuhr Singer fort: Ein Teil des Weltwissens ist durch die Evolution erworben, also in den Genen gespeichert. Ein anderer Teil wird nach der Geburt durch Lernvorgänge an die jeweils spezifischen und aktuellen realen Gegebenheiten angepaßt, und diese eleganten Lernmechanismen erfolgen nach Regeln, die sich deutlich von denen künstlicher Systeme unterscheiden, siehe die Hebbsche Regel.

Das Gedächtnis des Teiches

Singer zog dann zur Verdeutlichung das Bild eines ruhigen Teiches mit völlig glatter Wasseroberfläche heran, in die ein Kind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten unterschiedlich große Steine wirft, so daß unterschiedliche Wellenmuster, Interferenzen entstehen. »Der Teich«, so Singer, »erinnert sich solange an die Ereignisse, als diese Wellen anhalten.« Neuronale Netze verhalten sich wie ein Teich: Wenn Informationen hereinkommen, entstehen Muster, die das Resultat eines Vergleichs der sensorischen Eingänge mit der bereits vorgegebenen Struktur sind. Sollte dies stimmen, betonte Singer, stünde die Neurobiologie derzeit vor einem Paradigmenwechsel. Auf den Diskurs der Willensfreiheit habe dies allerdings so gut wie keinen Einfluß. Singer hielt zwar fest, daß es im Augenblick der Entscheidung keine Möglichkeit gebe, sich anders zu entscheiden. Er betonte jedoch zugleich, daß Kausalität und Determiniertheit, die das System im Kopf, das an der Grenze zum Chaos funktioniere, auszeichne, durchaus mit Kreativität, Originalität und Überraschungen vereinbar wäre.

Die Qual der Qualia

Was das Bewußtsein betrifft, so gibt es kein Zentrum, keinen Ort im Gehirn, an dem man eine solche holistische Größe finden oder festmachen könnte. Was man allerdings weiß, ist, daß auch Tiere Bewußtsein haben. »Tiere können mehr, als wir ihnen oft zutrauen«, so Singer. Ungelöst bleibt nach wie vor die Frage nach der immateriellen Dimension, die man mit dem Bewußtsein verbindet: die Qualia von Bewußtseinsinhalten. Wie kann das Gehirn aus materiellen Interaktionen so etwas Immaterielles wie Gefühle, Glaubensinhalte oder Selbstwahrnehmung erzeugen? Der bruchlose Prozeß von biologischer und kultureller Evolution muß als ein natürlicher Lernprozeß verstanden werden. Die immaterielle Dimension, das Geistige, das Subjektive ist real und wirkmächtig; sie ist eine Kulturleistung, eine »soziale Realität«. Die Phänomene des Immateriellen kommen in der vorkulturellen Welt nicht vor. Sie entstehen erst durch soziale Interaktionen und gegenseitige Bespiegelung. Indem sie erkannt und benannt werden, werden sie in die soziale Realität überführt und integriert. Unsere Wahrnehmungen sind das Ergebnis von Konstruktionen, die auf Vorannahmen beruhen. Wenn das auch für die Selbstwahrnehmung gilt, bedeutet das, daß das Vorwissen auf der sozialen Realität beruht, nicht auf Erfahrungen mit der dinglichen Welt; dieses Vorwissen hilft uns bei Interpretationen, die wir uns zuschreiben. Evgeny Morozov drückte dies erst kürzlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen aus:

Diese Art von vernunftbegabter Intelligenz kann niemals durch eine künstliche ersetzt werden, weil KI-Systeme keine Lebensgeschichte, Traumata, Hoffnungen und Ängste haben. Da sie keine Körper besitzen und nicht in der Gegenwart verortet sind, können sie nur vorhersagen, aber niemals interpretieren.

Singers Plädoyer

Singer schloß nach gut einer Stunde mit einem transdisziplinären Aufruf: Wir müssen alles tun, um die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu beerdigen. Neurobiologen werden nie in der Lage sein, die immaterielle Dimension durch Beobachtungen am Gehirn zu erschließen; die Beschreibungskonvention ist defizitär. Hier übernehmen die Humanwissenschaften mit ihren Einsichten und ihrem Vokabular. »Wir müssen damit anfangen, miteinander zu reden«, so Singer. »Wir haben überhaupt keine Begriffe für diese Welt.« Die Philosophen müssen ihrerseits lernen, wie es in der Natur zugeht. Wir brauchen interdisziplinäre Curricula.

Es denkt in mir!

Die abschließende Diskussion brachte interessante Impulse und warf wichtige Fragen auf, etwa zur Synästhesie, zur Gehirnaktivität eines bewußtlosen Menschen im Tiefschlaf oder zu Verantwortung und Schuldfrage. Es sei nur der folgende Dialog erwähnt, gekürzt:

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellt unser Gehirn fortlaufend Vermutungen über die Welt da draußen an, gleicht die Sinneseindrücke ab und daraus konstruiert unser Gehirn die Realität, die wir wahrnehmen als eine kontrollierte Halluzination. Und mein Ich ist nichts weiter als ein Konstrukt meines Gehirns. Zweidrittel meiner bewußten Wachheit habe ich gar keine Kontrolle über meine Gedanken. Es denkt in mir! Und irgendwie versuche ich in zehn Prozent oder einem Drittel, die Gedanken zu beherrschen. Habe ich das richtig verstanden?«

»Ja, ja! Sie hätten meinen Vortrag halten können!«

(Singer nahm noch weitere Ausführungen zu dieser Problematik vor, etwa zum Bereich der sozialen Realität unterschiedlicher Kulturräume und die damit einhergehende unterschiedliche Wahrnehmung sowie die Anpassung des Toleranzbegriffs: »Man muß dem anderen zugestehen, daß er das anders sieht. Man darf ihm das nicht versuchen auszureden. Das ist seine Wahrheit; dafür kann er nichts.«)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Wie passend, daß diese Mitschrift des Singerschen Vortrags am 375. Jahrestag des Friedens von Münster veröffentlicht worden ist. Die sozialen Realitäten Spaniens und der Niederlande trafen sich am 15. Mai 1648 in einer feierlichen Friedenszeremonie im Historischen Rathaus und führten das Ende des Achtzigjährigen Krieges herbei.

Ich nicht

In Franziska Augsteins Nachruf auf den am 17. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorbenen Verleger Klaus Wagenbach heißt es:

Und noch eine zweite Eigenschaft ist es, neben der Ironie, die ein unabhängiger Verleger benötigt: Eigensinn. Der wurde dem kleinen Klaus von seinem Großvater beispielhaft geboten. Der hatte über seinem Hauseingang die Worte anbringen lassen: »Etsi omnes ego non« – Und wenn alle, ich nicht. Die Nazis fühlten sich angesprochen, und so erging der Befehl, der Großvater habe die Schrift zu entfernen. Das tat er dann auch. Aber fast wie Fontanes Ribbeck hatte er »vorausahnend schon« Messinglettern gewählt: Sein Bekenntnis sollte wären. Als Maurerpolier hatte er natürlich gewusst, dass Messing auf Putz seinen Schatten hinterlässt: Das Messing verschwand, die Schrift blieb lesbar.

Nachdem Jesus die Verleugnung durch Petrus vorhergesagt hatte, beteuerte dieser: »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!« (Mk 14,29) Anders ausgedrückt: Auch wenn alle anderen so handeln sollten, ich werde es nicht tun.

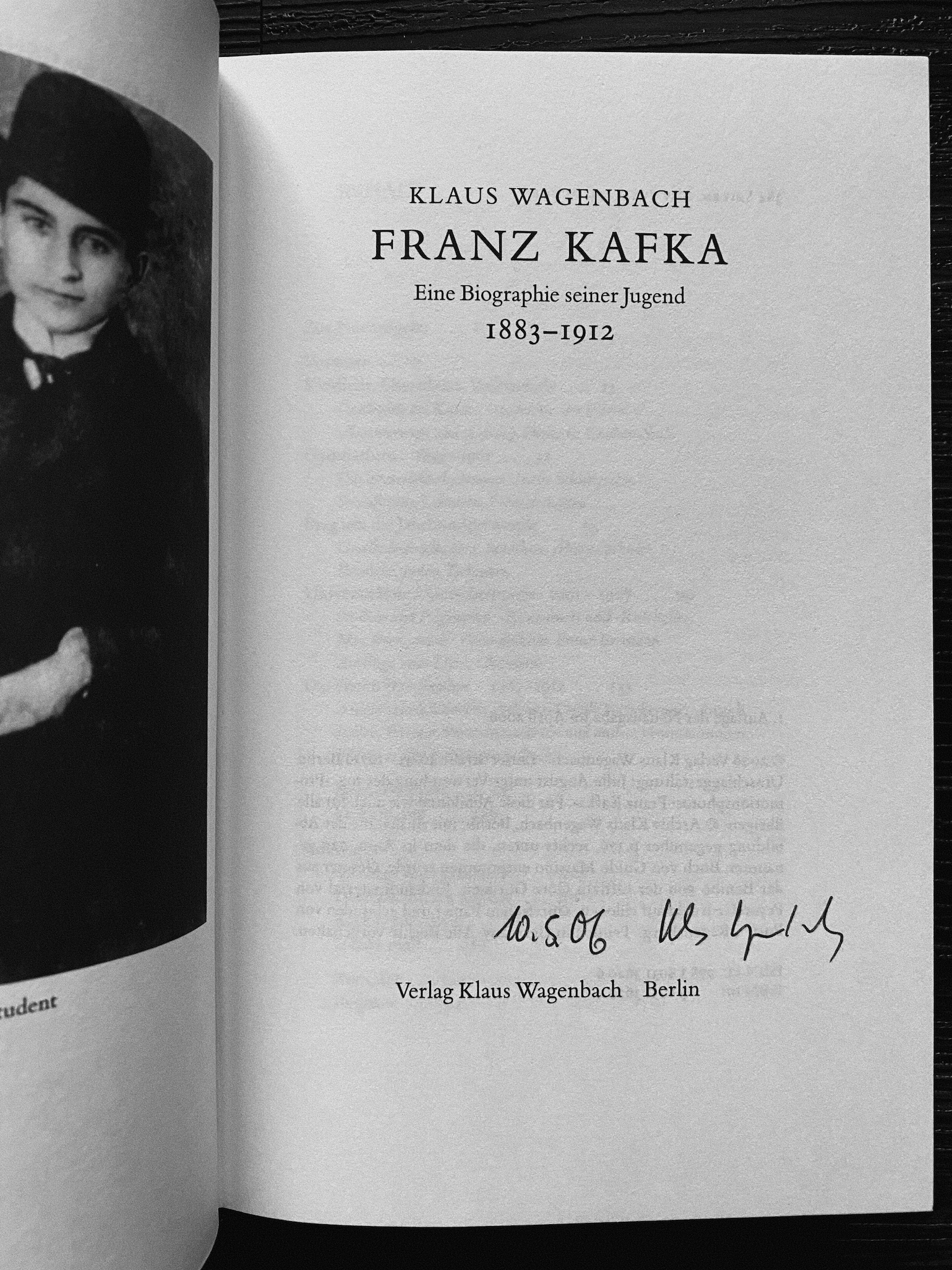

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Im Mai 2006 – meine Magisterarbeit über Kafkas labyrinthische Topographie wartete auf ein finales Korrekturlesen – las Klaus Wagenbach aus der Neuausgabe seiner Kafka-Biographie in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder. Mein Exemplar erhielt wie unzählige andere die datierte Signatur des eigensinnigen Ironikers. Er hat einen großen Schatten hinterlassen.

Franziska Augstein. »Seine Neugier auf eine großzügige Welt. Klaus Wagenbach gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-des-verlegers-klaus-wagenbach-17693341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

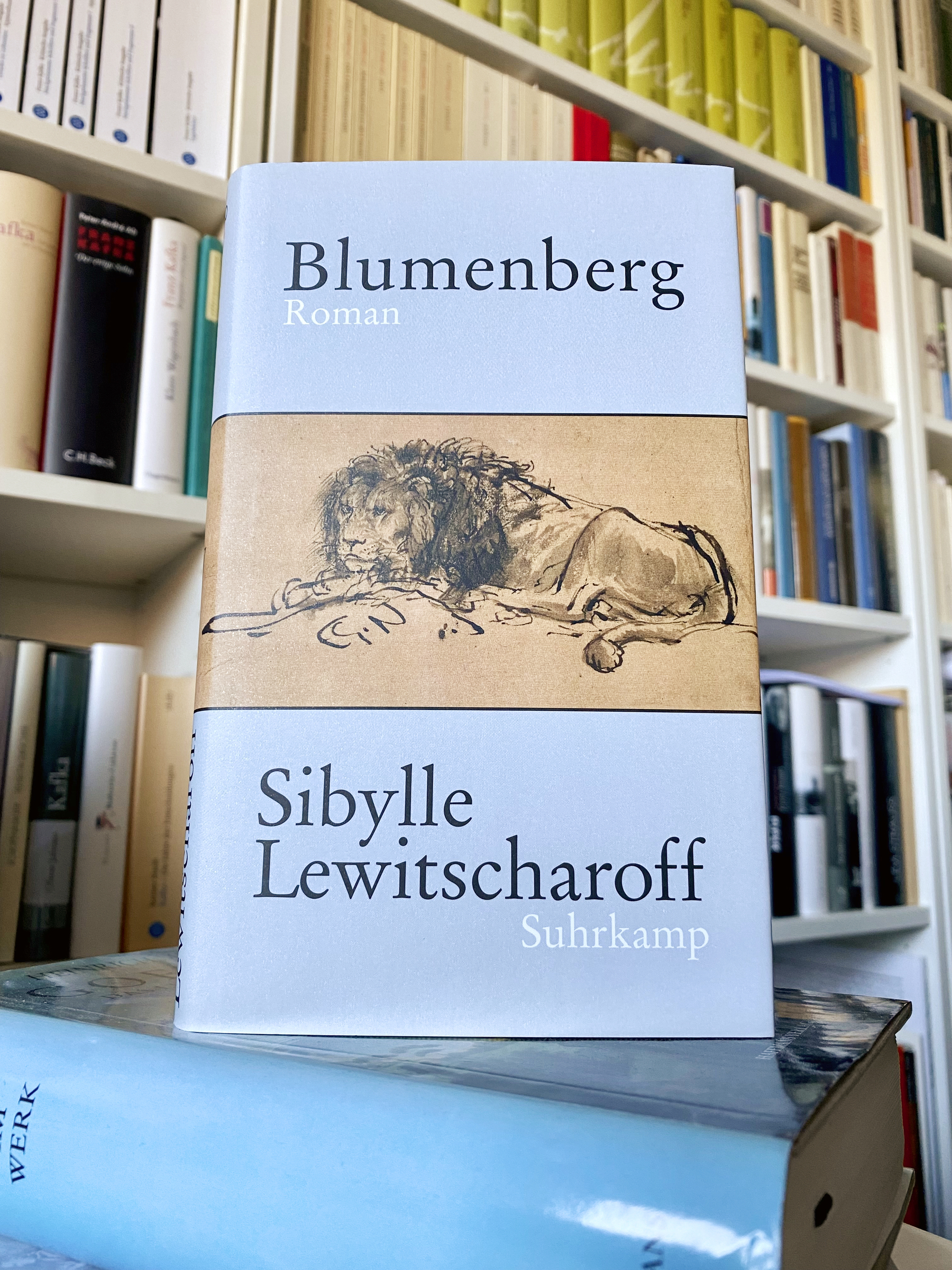

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

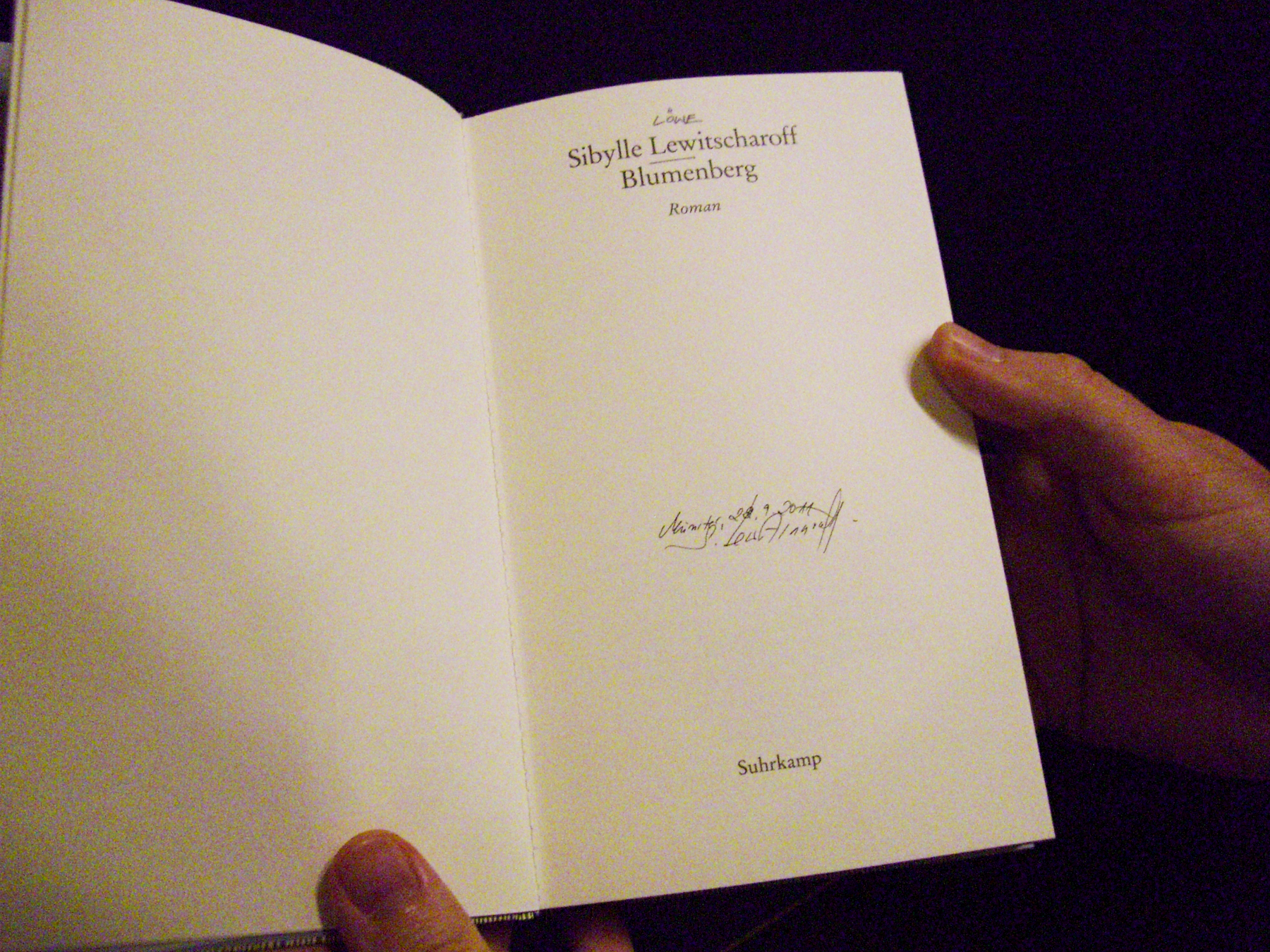

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

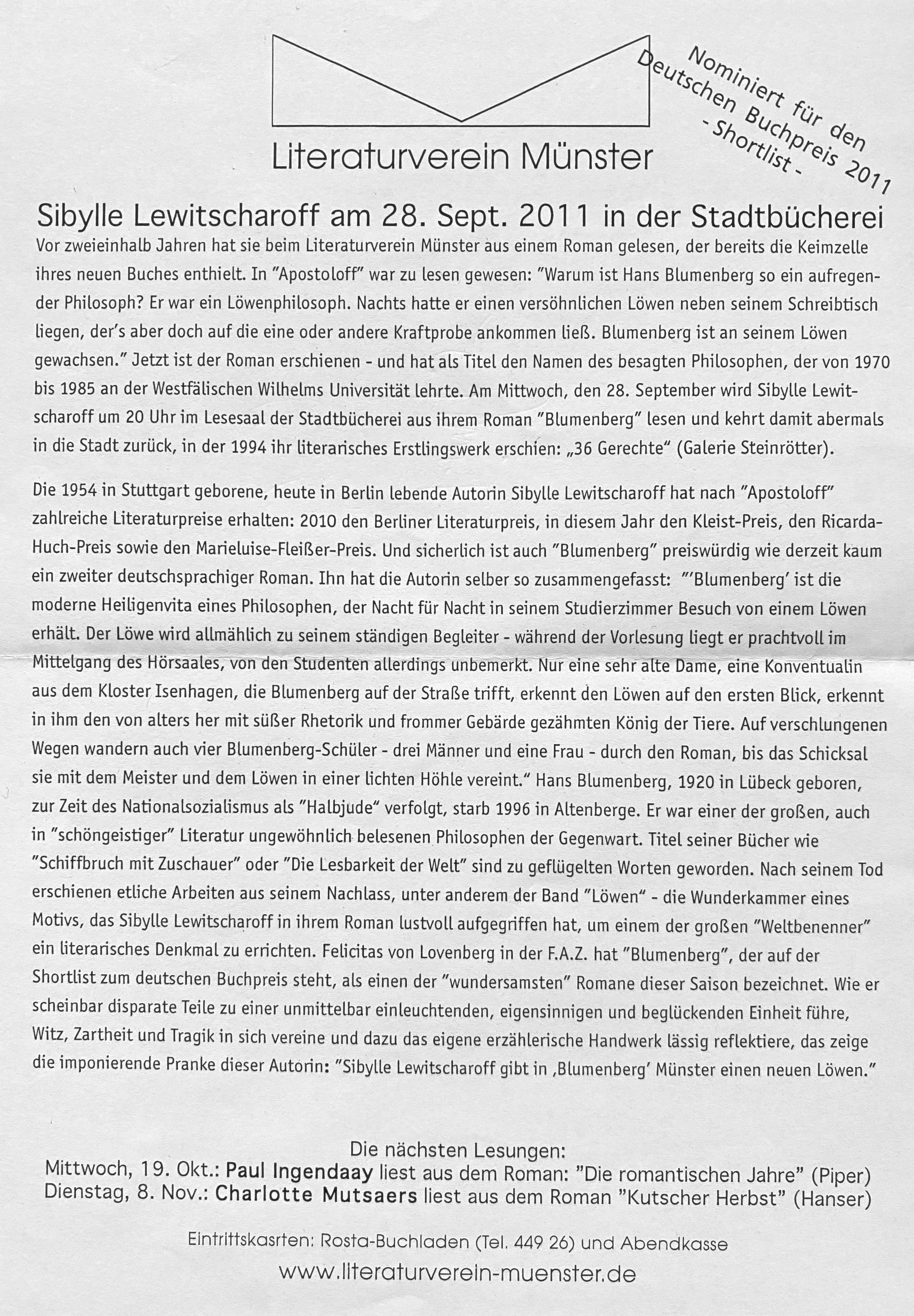

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn. …aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Sendbote

Ich mußte das äußerst fundierte und empfehlenswerte Blumenberg-Portrait Jürgen Goldsteins bis zur 515. Seite lesen, um auf eine lokale Jahrmarktsinformation zu stoßen, die mir als jemand, der immerhin zwölf Jahre in Münster gelebt und studiert hat, neu war. Goldstein zitiert aus einem Tonbandmitschnitt einer Vorlesung, die Hans Blumenberg im Sommersemester 1984 zum Thema »Realität und Realismus« im Hörsaal VIII des Münsteraner Schlosses gehalten hat. Blumenberg hatte die Sitzung bereits mit einleitenden Worten begonnen, als einige Studenten verspätet Platz nahmen:

»Ich weiß, meine Damen und Herren, es ist heute ungeheuer mühsam sich durch den Send durchzuarbeiten, den Versuchungen der dort angebotenen Rollmöpse und allem andern zu widerstehen. Ich wäre auch beinah dort hängen geblieben.« Allgemeines Gelächter. Pause. (Jürgen Goldstein. Hans Blumenberg. Ein philosophisches Portrait. Matthes & Seitz, 2020, p. 515.)

Der Send, ein im Frühjahr, Sommer und Herbst zunächst auf dem Domplatz und dem Prinzipalmarkt, später dann auf dem Platz vor dem Schloß stattfindendes Volksfest, das vermutlich seit dem 11., urkundlich belegt seit dem frühen 16. Jahrhundert in Münster Schausteller und Besucherströme anzieht, war mir als Rollmopsregion gänzlich unbekannt. Was Blumenberg, dessen Veranstaltungen sendartig Augen- und Ohrenzeugen aller Couleur anlockten, die nicht nur intellektuell angeregt wurden, sondern auch auf ihre Lachkosten kamen, mit »allem andern« meint, könnte sich auf den folgenden Send-Impressionen eventuell erkennen lassen.

Frühjahrssend: Riesenrad am Mittag

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Mittag

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick aufs Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick aufs Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Ballonberg statt Blumenberg

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Ballonberg statt Blumenberg

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick vom Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick vom Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Abend

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Abend

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Goldene Gondeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Frühjahrssend: Goldene Gondeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Herbstsend: The (Ivory?) Tower

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2019, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Herbstsend: The (Ivory?) Tower

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2019, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

It was forty semesters ago today

It was forty semesters ago todayhttps://denkkerkercom.wordpress.com/2020/10/01/it-was-forty-semesters-ago-today/

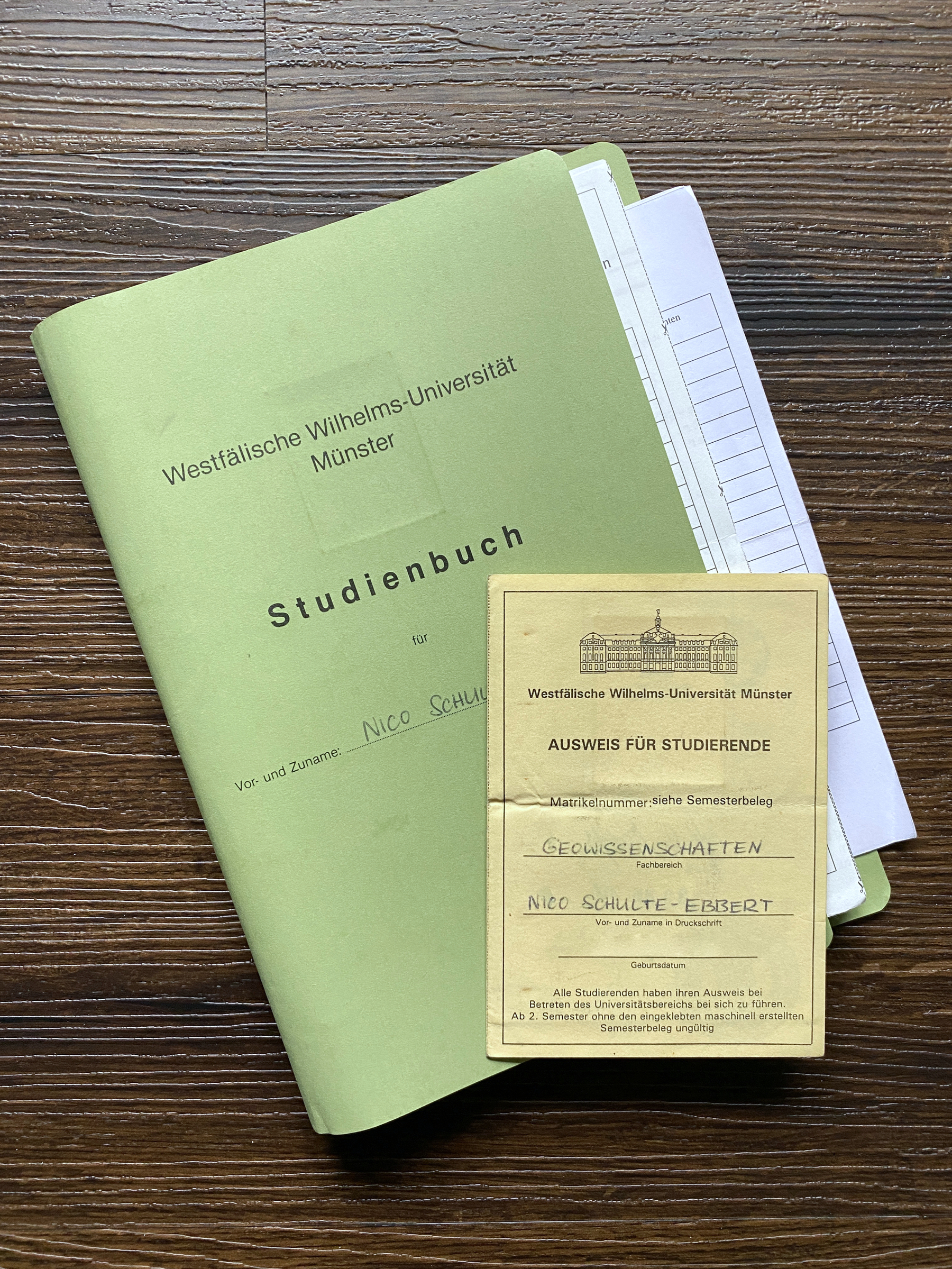

Am heutigen 1. Oktober jährt sich der Beginn meines Hochschulstudiums zum zwanzigsten Mal: Zum Wintersemester 2000/2001 – Gerhard Schröder war seit zwei Jahren Bundeskanzler, die Terroranschläge des 11. September hatten noch nicht stattgefunden und auf das erste iPhone mußte man noch sieben Jahre warten – startete ich an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster mit dem Diplomstudiengang Geologie/Paläontologie, bevor ich im Sommersemester 2002 vom Coesfelder Kreuz an den Domplatz, von den Natur- in die Geisteswissenschaften wechselte, hin zur Deutschen Philologie, Allgemeinen Sprachwissenschaft sowie zur Neueren und Neuesten Geschichte auf Magister. (Privat zog ich vom Gievenbecker Nienborgweg, 2000-2009, zur Annenstraße am Südpark, 2009-2010, schließlich in die Von-Einem-Straße vor den Toren Kinderhaus’, 2010-2012.) Grund genug, an diesem runden Jahrestag als Alumnus einen Blick in mein grünes Studienbuch zu werfen und die seinerzeit noch handschriftlich ausgefüllten Belegbögen der einzelnen Semester ins Digitale und Globale zu überführen.

Studienbuch und Ausweis für Studierende (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Studienbuch und Ausweis für Studierende (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

- BS = Blockseminar- HS = Hauptseminar- Ko = Kolloquium- (L)K = (Lektüre-)Kurs- OS = Oberseminar- PS = Proseminar- Ü = Übung- VL = Vorlesung

Wintersemester 2000/2001: Diplomstudium

Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

144204 Allgemeine Geologie – Exogene Dynamik (VL) Heinrich Bahlburg Mo-Do, 09:15-10:00, HS 2, IG I

144147 Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (VL) Friedrich Strauch Mo-Di, 10:00-11:00, HS 3, IG I

120788 Allgemeine Chemie und Einführung in die anorganische Chemie für Chemiker (Diplom und Lehramt), Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten (1. Sem. AAppO) und weitere Naturwissenschaftler (VL) Franz Ekkehardt Hahn Mo-Fr, 12:00-13:00, C 1

120630 Theoretische Übungen zur Vorbereitung auf das anorganisch-chemische Praktikum für Biologen und Landschaftsökologen (Diplom) (Ü) Hans-Dieter Wiemhöfer Mo 18:00-20:00, C 1

110188 Physik für Naturwissenschaftler I (VL) Heinrich Franz Arlinghaus Di, Do, Fr, 08:00-09:00, HS 1, IG I

144132 Übungen zur Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (Ü) F. Stiller Do, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24

Wo alles begann: Das Institut für Geologie und Paläontologie der WWU Münster, Corrensstr. 24 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

144204 Allgemeine Geologie – Exogene Dynamik (VL) Heinrich Bahlburg Mo-Do, 09:15-10:00, HS 2, IG I

144147 Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (VL) Friedrich Strauch Mo-Di, 10:00-11:00, HS 3, IG I

120788 Allgemeine Chemie und Einführung in die anorganische Chemie für Chemiker (Diplom und Lehramt), Lebensmittelchemiker, Pharmazeuten (1. Sem. AAppO) und weitere Naturwissenschaftler (VL) Franz Ekkehardt Hahn Mo-Fr, 12:00-13:00, C 1

120630 Theoretische Übungen zur Vorbereitung auf das anorganisch-chemische Praktikum für Biologen und Landschaftsökologen (Diplom) (Ü) Hans-Dieter Wiemhöfer Mo 18:00-20:00, C 1

110188 Physik für Naturwissenschaftler I (VL) Heinrich Franz Arlinghaus Di, Do, Fr, 08:00-09:00, HS 1, IG I

144132 Übungen zur Einführung in die Paläontologie (Allgemeine Paläontologie) (Ü) F. Stiller Do, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24

Sommersemester 2001: Diplomstudium

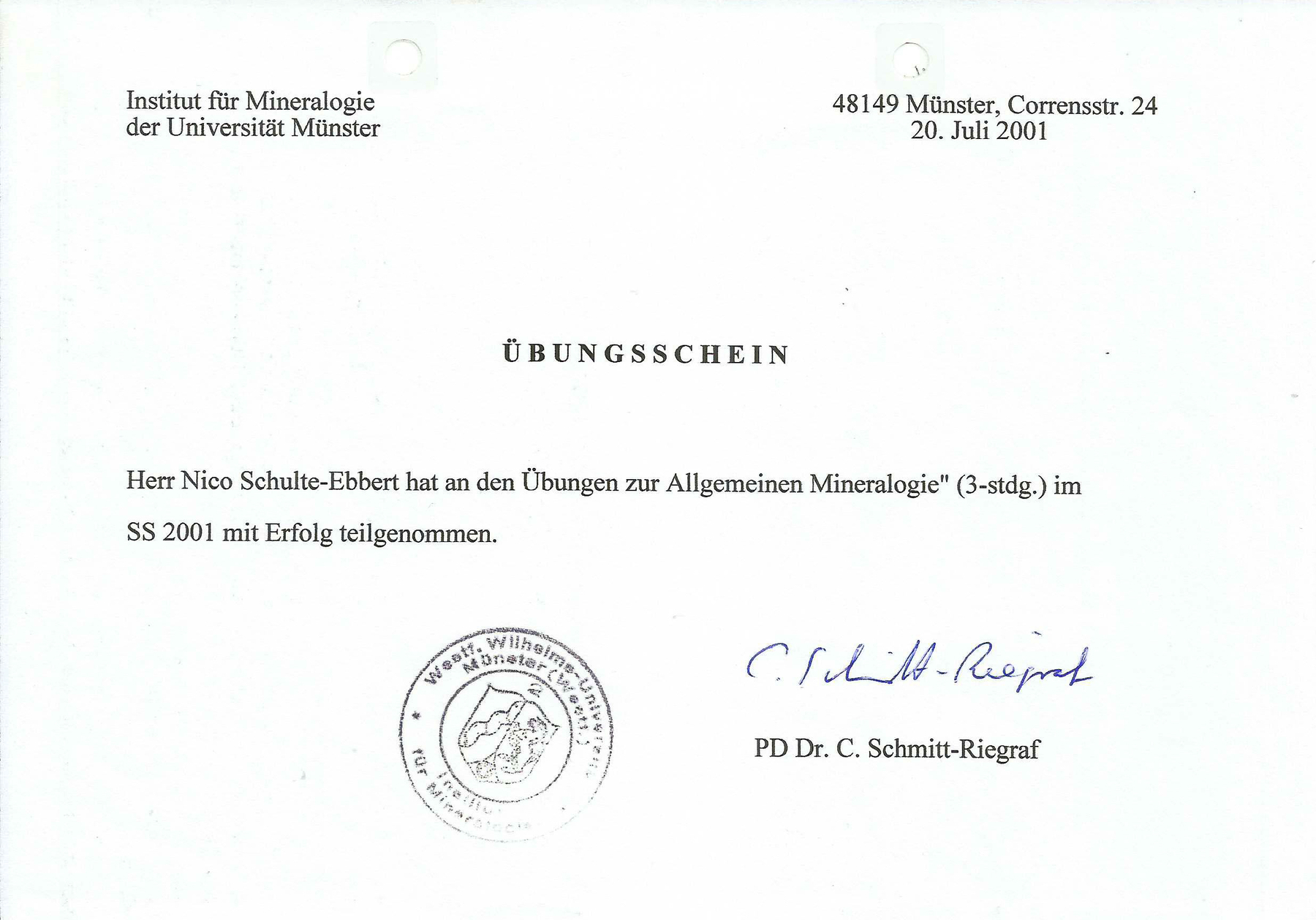

Der erste Übungsschein: »mit Erfolg« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2001)

140204 Allgemeine Landschaftsökologie (VL) Friedrich-Karl Holtmeier Mo-Do, 08:00-09:00, Hörsaal Robert-Koch-Str. 26

143969 Einführung in die Paläobotanik (VL, Ü) Hans Kerp Mo, 14:00-17:00, SR Paläobotanik, Hindenburg-Platz 57

143901 Übungen zur Geologischen Karte (Ü) Heiko Zumsprekel Mi, 10:00-12:00, SR G, IG I

144750 Allgemeine Mineralogie (VL, Ü) Cornelia Schmitt-Riegraf, Jürgen Löns Mi, 12:00-14:00, Do, 11:00-13:00, Fr. 12:00-14:00, HS 2, IG I

140219 Allgemeine Landschaftsökologie (Ü) Brauckmann Do, Robert-Koch-Str. 26

Der erste Übungsschein: »mit Erfolg« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2001)

140204 Allgemeine Landschaftsökologie (VL) Friedrich-Karl Holtmeier Mo-Do, 08:00-09:00, Hörsaal Robert-Koch-Str. 26

143969 Einführung in die Paläobotanik (VL, Ü) Hans Kerp Mo, 14:00-17:00, SR Paläobotanik, Hindenburg-Platz 57

143901 Übungen zur Geologischen Karte (Ü) Heiko Zumsprekel Mi, 10:00-12:00, SR G, IG I

144750 Allgemeine Mineralogie (VL, Ü) Cornelia Schmitt-Riegraf, Jürgen Löns Mi, 12:00-14:00, Do, 11:00-13:00, Fr. 12:00-14:00, HS 2, IG I

140219 Allgemeine Landschaftsökologie (Ü) Brauckmann Do, Robert-Koch-Str. 26

Schriftliche Ausarbeitungen

- Protokoll zu den Geländetagen im westlichen Teutoburgerwald, 14.-16.06.01

Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Wuchtig: Die Institutsgruppe I in der Wilhelm-Klemm-Str. 10, in der ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

Wintersemester 2001/2002: Diplomstudium

140423 Allgemeine Hydrogeologie (VL) Wilhelm G. Coldewey Mo, 11:00-13:00, HS 3, IG I 141276 Spezielle Mineralogie und Einführung in die Petrologie (VL) Christian Ballhaus Mo, 13:00-16:00, SR E, IG I 140208 Einführung in die Tektonik (Tektonik I) (VL, Ü) Eckard Speetzen Mi, 10:00-12:00, R. 518, AVZ, Corrensstr. 24 141280 Mineral- und Gesteinsbestimmungen (Ü) Christian Ballhaus Fr, 11:00-14:00, SR E, IG I 080?? Einführung in die lateinische Sprache I (Ü) Gotthard Schmidt Vierstündig, HS 220, Pferdegasse 3

Sommersemester 2002: Magisterstudium

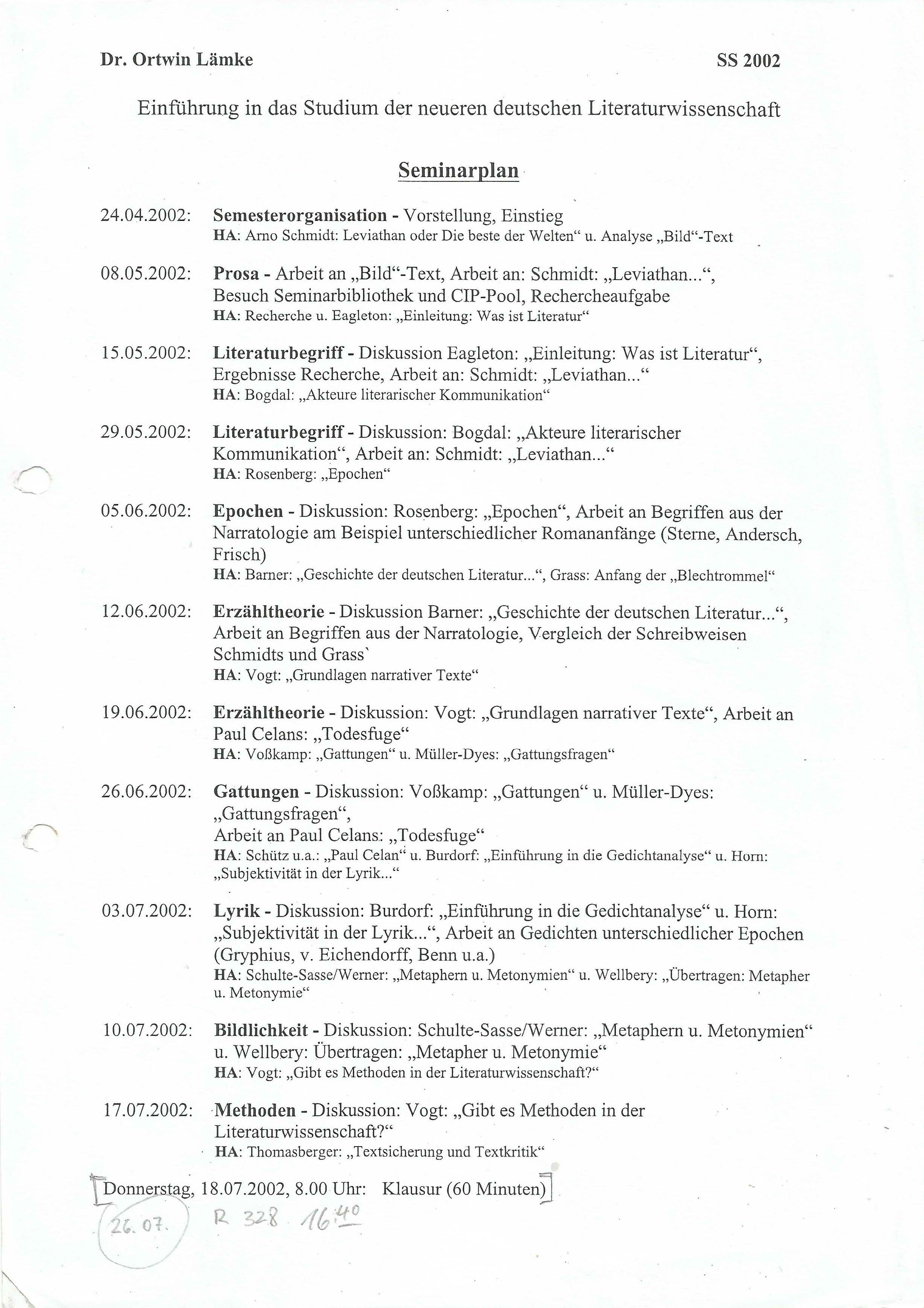

Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2002)

090204 Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft (PS) Benjamin Stoltenburg Mo, 10:00-12:00, J 121

080742 Einführung in die lateinische Sprache II (Ü) Gotthard Schmidt Mo, 16:00-18:00, S 6; Do, 16:00-18:00, S 2

090075 Kasusphänomene des Deutschen (VL) Rudolf Schützeichel Di, 09:00-10:00, J 12

081112 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Reisen in der alten Welt (PS) Hans-Christian Schneider Di, 16:00-18:00, F 10; Mi, 12:30 s.t.-14:00, R 232, Fürstenberghaus

091177 Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft (PS) Ortwin Lämke Mi, 09:00-11:00, R 20, Fürstenberghaus

097979 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft II (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

080871 Geschichte des westlichen Mittelmeerraumes (bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges) (VL) Norbert Ehrhardt Do, Fr, 10:00-11:00, R 232, Fürstenberghaus

090018 Einführungsvorlesung für Erst- und Zweitsemester in allen Studiengängen (VL) S. Günthner, V. Honemann, J. Macha, E. Rolf, J. Splett, H. Kraft Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Neuere deutsche Literaturwissenschaft: Der erste Seminarplan (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2002)

090204 Einführung in das Studium der deutschen Sprachwissenschaft (PS) Benjamin Stoltenburg Mo, 10:00-12:00, J 121

080742 Einführung in die lateinische Sprache II (Ü) Gotthard Schmidt Mo, 16:00-18:00, S 6; Do, 16:00-18:00, S 2

090075 Kasusphänomene des Deutschen (VL) Rudolf Schützeichel Di, 09:00-10:00, J 12

081112 Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Reisen in der alten Welt (PS) Hans-Christian Schneider Di, 16:00-18:00, F 10; Mi, 12:30 s.t.-14:00, R 232, Fürstenberghaus

091177 Einführung in das Studium der neueren deutschen Literaturwissenschaft (PS) Ortwin Lämke Mi, 09:00-11:00, R 20, Fürstenberghaus

097979 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft II (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

080871 Geschichte des westlichen Mittelmeerraumes (bis zum Ende des Zweiten Punischen Krieges) (VL) Norbert Ehrhardt Do, Fr, 10:00-11:00, R 232, Fürstenberghaus

090018 Einführungsvorlesung für Erst- und Zweitsemester in allen Studiengängen (VL) S. Günthner, V. Honemann, J. Macha, E. Rolf, J. Splett, H. Kraft Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Referate und Seminararbeiten

- Textuntersuchung zu Arno Schmidts »Leviathan oder Die beste der Welten« unter der Fragestellung »Ist der Ich-Protagonist religiös?«- Rechercheaufgabe: Georg Büchner- (Zusammen mit Linda Kutt und Alexander Keil) Die Reisen des Apostels Paulus

Wintersemester 2002/2003: Magisterstudium

Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

080784 Einführung in die lateinische Sprache III (Ü) Gotthard Schmidt Mo, Do, 09:00-11:00, S 2

090102 Rhetorik und Kultur (VL) Martina Wagner-Egelhaaf Mo, 16:00-18:00, J 12

097949 Narrativik und Textlinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

080985 Das Reich in der Krise: Deutsche Geschichte von 1250 bis 1350 (VL) Heike Johanna Mierau Di, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

091295 Heinrich von Kleist (PS) Ortwin Lämke Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

097968 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft I (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

081192 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Menschen und ihre Umwelt im Mittelalter (PS) Thomas Scharff Do, 14:00-16:00, R 32, Georgskommende 14; Fr, 11:00-13:00, R 1, Georgskommende 14

09xxxx Tutorium zur Einführungsübung Allgemeine Sprachwissenschaft (Ü) Robert Memering, Nicki Marten Do, 16:00-18:00, Institut Bergstr. 29a

090299 Einführung in die Analyse der deutschen Gegenwartssprache (PS) Götz Hindelang Do, 18:00-20:00, J 122

090011 Einführungsvorlesung für Erstsemester in den Studiengängen SI/SII/Magister (VL) T. Althaus, V. Honemann, A. Kilcher, L. Köhn, H. Kraft, D. Kremer, E. Ribbat, M. Wagner-Egelhaaf Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Ceci n’est pas un baron: Die Statue Freiherr von Fürstenbergs vor dem Fürstenberghaus, in dem ein Großteil der Veranstaltungen stattfand (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2020)

080784 Einführung in die lateinische Sprache III (Ü) Gotthard Schmidt Mo, Do, 09:00-11:00, S 2

090102 Rhetorik und Kultur (VL) Martina Wagner-Egelhaaf Mo, 16:00-18:00, J 12

097949 Narrativik und Textlinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

080985 Das Reich in der Krise: Deutsche Geschichte von 1250 bis 1350 (VL) Heike Johanna Mierau Di, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

091295 Heinrich von Kleist (PS) Ortwin Lämke Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

097968 Einführung in das Studium der Allgemeinen Sprachwissenschaft I (Ü) Hartwig Franke Mi, 14:00-16:00, HS 220, Pferdegasse 3

081192 Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte: Menschen und ihre Umwelt im Mittelalter (PS) Thomas Scharff Do, 14:00-16:00, R 32, Georgskommende 14; Fr, 11:00-13:00, R 1, Georgskommende 14

09xxxx Tutorium zur Einführungsübung Allgemeine Sprachwissenschaft (Ü) Robert Memering, Nicki Marten Do, 16:00-18:00, Institut Bergstr. 29a

090299 Einführung in die Analyse der deutschen Gegenwartssprache (PS) Götz Hindelang Do, 18:00-20:00, J 122

090011 Einführungsvorlesung für Erstsemester in den Studiengängen SI/SII/Magister (VL) T. Althaus, V. Honemann, A. Kilcher, L. Köhn, H. Kraft, D. Kremer, E. Ribbat, M. Wagner-Egelhaaf Fr, 14:00-16:00, Audimax, Johannisstr. 12-20

Referate und Seminararbeiten

- (Zusammen mit Julia Frenking) Moderation: Semiotik (Wellbery); Referat: Das Käthchen von Heilbronn (1810)- Gustav, Toni und ›die Neger‹ – Über die Farb- und Lichtmetaphorik in Heinrich von Kleists »Die Verlobung in St. Domingo«- (Zusammen mit Ute Aben) Das mittelalterliche Weltbild – Raumvorstellungen und Vorstellungen von der Erde

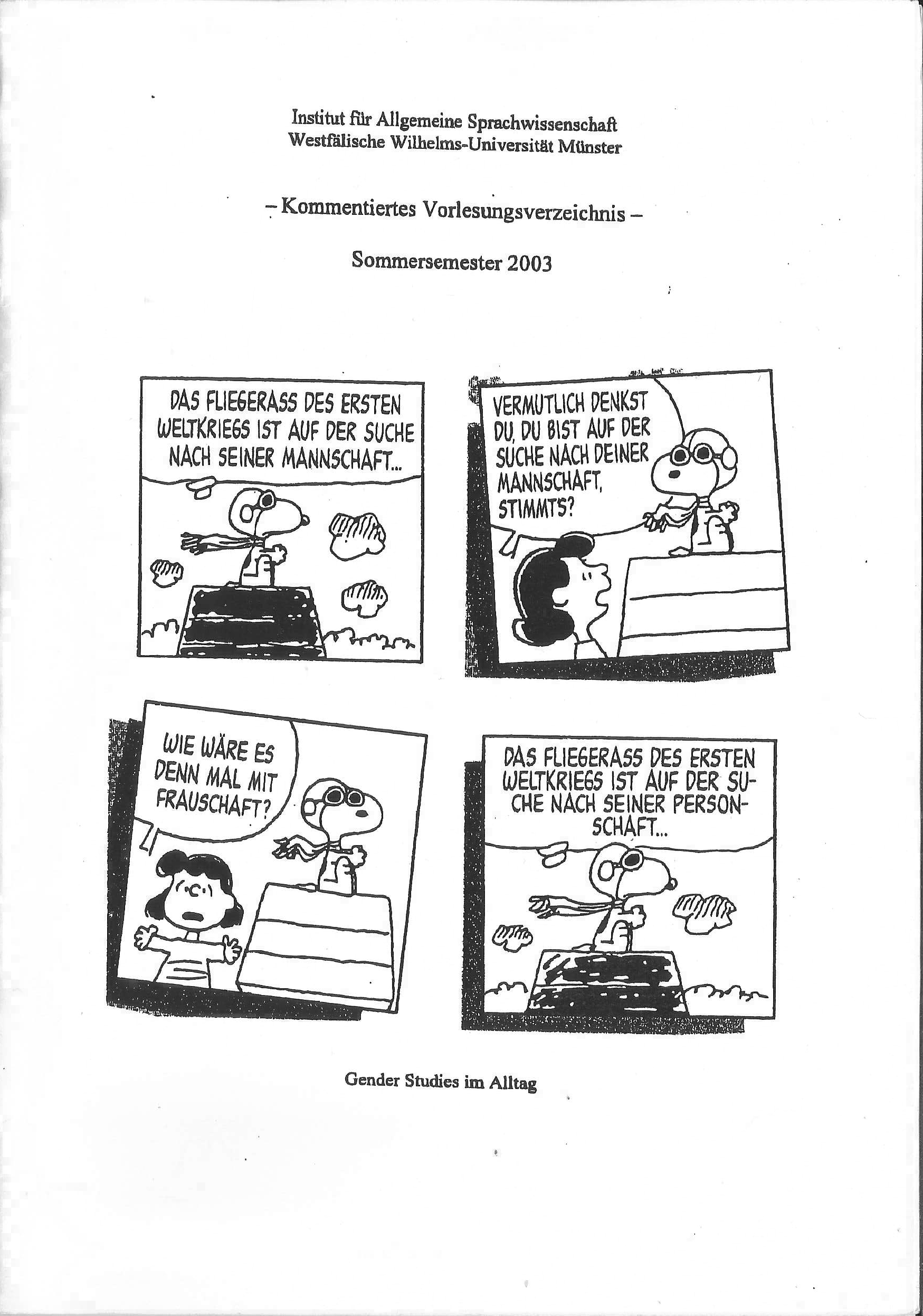

Sommersemester 2003: Magisterstudium

»Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2003)

097990 Einführung in die Beschreibungskonventionen der neueren generativen Syntaxtheorie (PS) Heinz Alfred Bertz Mo, 14:00-16:00, Institut Bergstr. 29a

097947 Grundzüge der Pragmalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090100 Deutsche Literatur – ein Kanon I (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

090388 Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen (PS) Hans-Jörg Spitz Mi, 08:00-10:00, J 121

091370 Albert Ehrenstein (PS) Andreas Kilcher Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

081444 Das mittelalterliche Königtum: Rechte, Pflichten, Herrschaftspraxis (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, R 1, Georgskommende 14

090115 Jean Paul: Variationen des Romans (VL) Andreas Kilcher Do, 09:00-11:00, J 12

081152 Die Zerstörung der Weimarer Demokratie (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert) (VL) Ernst Laubach Do, 11:00-13:00, S 1

097985 Morphologie (PS) Hartwig Franke Fr, 09:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

»Gender Studies im Alltag.« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2003)

097990 Einführung in die Beschreibungskonventionen der neueren generativen Syntaxtheorie (PS) Heinz Alfred Bertz Mo, 14:00-16:00, Institut Bergstr. 29a

097947 Grundzüge der Pragmalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090100 Deutsche Literatur – ein Kanon I (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

090388 Einführung in die älteren Sprachstufen des Deutschen (PS) Hans-Jörg Spitz Mi, 08:00-10:00, J 121

091370 Albert Ehrenstein (PS) Andreas Kilcher Mi, 11:00-13:00, R 029, Fürstenberghaus

081444 Das mittelalterliche Königtum: Rechte, Pflichten, Herrschaftspraxis (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, R 1, Georgskommende 14

090115 Jean Paul: Variationen des Romans (VL) Andreas Kilcher Do, 09:00-11:00, J 12

081152 Die Zerstörung der Weimarer Demokratie (Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert) (VL) Ernst Laubach Do, 11:00-13:00, S 1

097985 Morphologie (PS) Hartwig Franke Fr, 09:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

Referate und Seminararbeiten

- Albert Ehrenstein: Tubutsch – Kontext und Rezeption- »Der ewige Jude« – Albert Ehrensteins Ahasver-Figur im Vergleich mit anderen literarischen Adaptionen- Adjektivflexion der isolierenden, flektierenden, agglutinierenden und inkorporierenden Sprachtypen

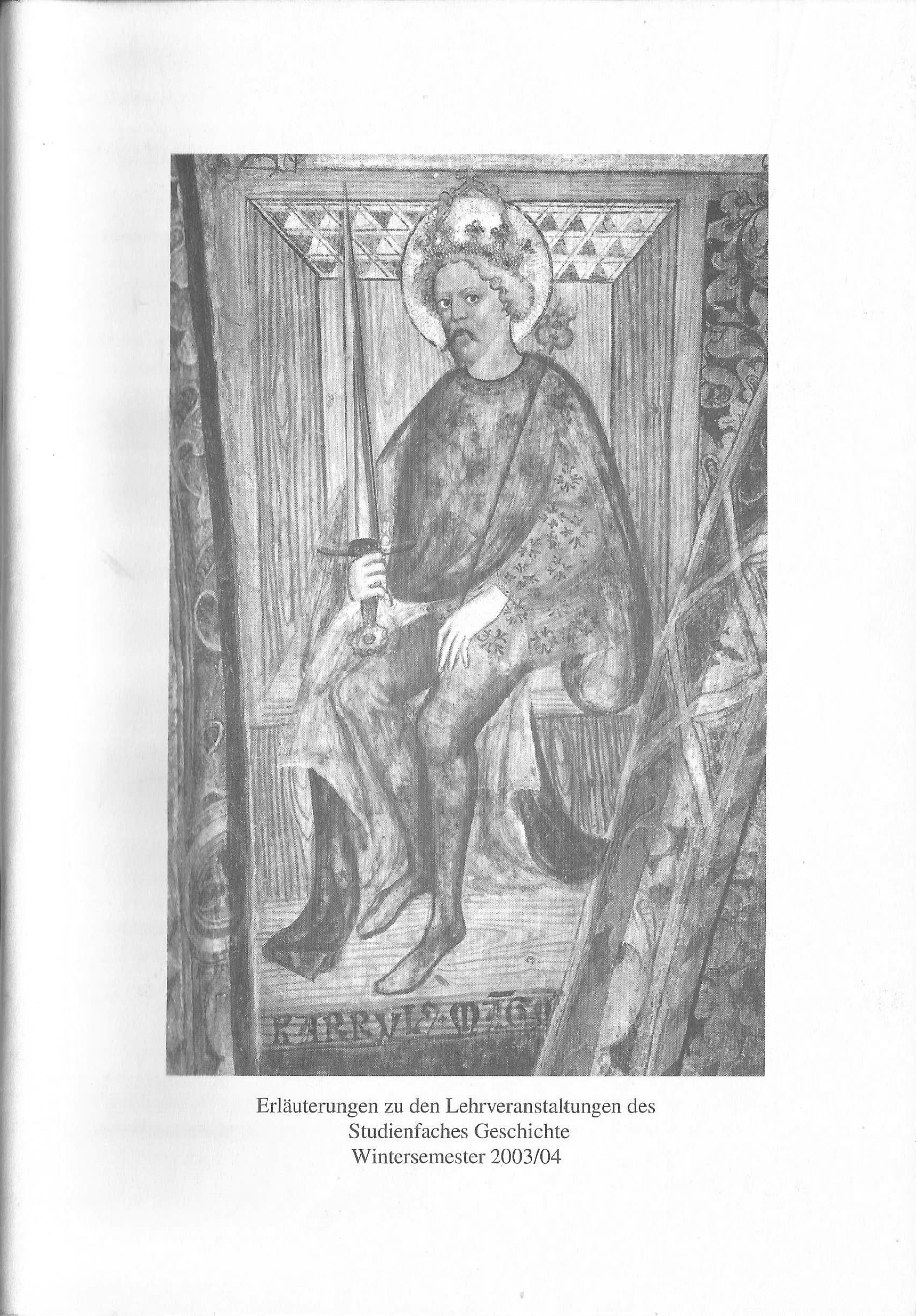

Wintersemester 2003/2004: Magisterstudium

»Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2003)

081103 Geschichte und Zukunft der Globalisierung (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090487 Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (PS) Henning von Gadow Di, 10:00-12:00, J 121

097940 Psycholinguistik und kognitive Linguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090119 Deutsche Literatur – ein Kanon II (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

081319 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Revolution von 1848 in West und Ost (PS) Lothar Maier Di, 18:00-20:00, F 2a; Mi, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

097936 Arten und Formen der Deixis (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

090510 Semantik (PS) Susanne Beckmann Do, 12:00-14:00, J 120

090104 Die Heidelberger Romantik (VL) Andreas Kilcher Do, 14:00-16:00, J 12

090070 Metaphern im Kontext/Kontexte der Metapher (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098033 Eigennamen und Referenztheorie (PS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

»Karl der Große. Fresko im Kreuzgang des Doms von Brixen (Bressanone).« Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses des Historischen Seminars (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2003)

081103 Geschichte und Zukunft der Globalisierung (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090487 Das Alexanderlied des Pfaffen Lamprecht (PS) Henning von Gadow Di, 10:00-12:00, J 121

097940 Psycholinguistik und kognitive Linguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090119 Deutsche Literatur – ein Kanon II (VL) Ernst Ribbat Di, 16:00-18:00, Audimax

081319 Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Revolution von 1848 in West und Ost (PS) Lothar Maier Di, 18:00-20:00, F 2a; Mi, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

097936 Arten und Formen der Deixis (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

090510 Semantik (PS) Susanne Beckmann Do, 12:00-14:00, J 120

090104 Die Heidelberger Romantik (VL) Andreas Kilcher Do, 14:00-16:00, J 12

090070 Metaphern im Kontext/Kontexte der Metapher (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098033 Eigennamen und Referenztheorie (PS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Referate und Seminararbeiten

- Die Menschenrechte: Erfindung der Frankfurter Paulskirche?- Die Verarbeitung von Eigennamen (EN) und Gattungsbezeichnungen (GB)- (Zusammen mit Johannes B. Finke) ReFraming. Eine zusammenfassende, kritische Betrachtung der linguistisch orientierten Frametheorie (unter besonderer Berücksichtigung der Konzeption K.-P. Konerdings)

Sommersemester 2004: Magisterstudium

Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2004)

081575 Geschichte des Films (HS) Stefan Haas Mo, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

08???? Geschichte der visuellen Kultur am Beispiel des Films (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090102 Geschichte der deutschen Literatur: Klassik und Romantik (VL) Detlef Kremer Di, 10:00-12:00, J 12

097934 Kommunikation und Metakommunikation. Beiträge zu einer Metalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090079 Schaubühne der Aufklärung: Theater 1730-1780 (VL) Thomas Althaus Mi, 11:00-13:00, J 12

091443 Heiner Müllers Medea Material (HS) Karl Heinrich Hucke Do, 09:00-11:00, Studiobühne

090743 Jacques Derrida (LK) Rebecca Branner Do, 12:00-14:00, J 120

082423 Grundkurs Theoretische Philosophie II: Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Oliver R. Scholz Do, 14:00-16:00, F 3

Titelseite des Kommentierten Vorlesungsverzeichnisses der Institute für Deutsche Philologie I und II, Komparatistik, Niederländische Philologie und Nordische Philologie (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2004)

081575 Geschichte des Films (HS) Stefan Haas Mo, 11:00-13:00, R 209, Georgskommende 14

08???? Geschichte der visuellen Kultur am Beispiel des Films (VL) Stefan Haas Mo, 16:00-18:00, F 3

090102 Geschichte der deutschen Literatur: Klassik und Romantik (VL) Detlef Kremer Di, 10:00-12:00, J 12

097934 Kommunikation und Metakommunikation. Beiträge zu einer Metalinguistik (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

090079 Schaubühne der Aufklärung: Theater 1730-1780 (VL) Thomas Althaus Mi, 11:00-13:00, J 12

091443 Heiner Müllers Medea Material (HS) Karl Heinrich Hucke Do, 09:00-11:00, Studiobühne

090743 Jacques Derrida (LK) Rebecca Branner Do, 12:00-14:00, J 120

082423 Grundkurs Theoretische Philosophie II: Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Oliver R. Scholz Do, 14:00-16:00, F 3

Referate und Seminararbeiten

- Der »Medea«-Mythos: Herrschaftsstrukturen in den Adaptionen Euripides’ und Müllers- Ausstattungen eines Mythos: Die Medea Euripides’, Ovids und Senecas im Vergleich- Die Systematisierung der Konfusion: Surrealistische Tendenzen in »Magical Mystery Tour«

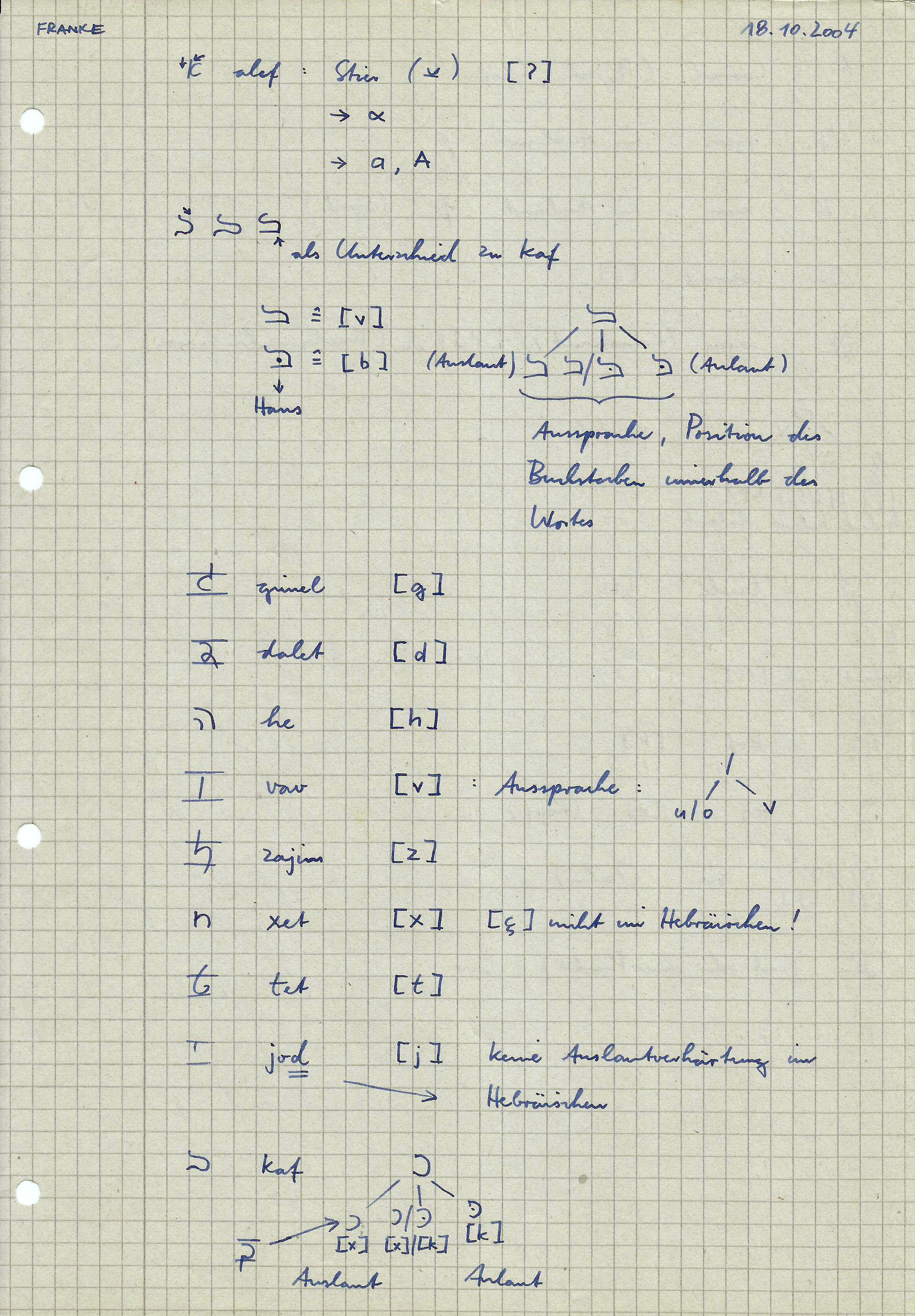

Wintersemester 2004/2005: Magisterstudium

Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2004)

09???? Hebräisch (Ü/BS) Hartwig Franke Mo, 09:00-11:00 (Ü bis 25.11.04, dann BS 06.-08.01.05), Institut Bergstr. 29a

080960 Nordamerika in der europäischen Weltwirtschaft, 17.-20. Jahrhundert (VL) Georg Fertig Mo, 16:00-18:00, F 3

090091 Dispositive der Sichtbarkeit (VL) Detlef Kremer, Martina Wagner-Egelhaaf Di, 10:00-12:00, J 12

091633 Einführung in die ästhetischen Schriften Walter Benjamins und Theodor W. Adornos (LK) Renate Werner Di, 14:00-16:00, F 9

097942 Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, Fr, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

081325 Widerstand gegen den König im frühen und hohen Mittelalter. Legitimation, Organisationsformen, Konsequenzen (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, F 5

091490 Text – Bild – Bewegungsbild (HS) Detlef Kremer Do, 11:00-13:00, Studiobühne

090053 Symboltheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098088 Satzglieder und Satzgliedfunktionen - Zur Informationsstruktur des Satzes (HS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Vortrag Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas Bernard Comrie Mi, 08.12.04, 18:00-20:00, J 122

Beinahe kafkaesk: Aufzeichnungen aus der Hebräisch-Stunde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2004)

09???? Hebräisch (Ü/BS) Hartwig Franke Mo, 09:00-11:00 (Ü bis 25.11.04, dann BS 06.-08.01.05), Institut Bergstr. 29a

080960 Nordamerika in der europäischen Weltwirtschaft, 17.-20. Jahrhundert (VL) Georg Fertig Mo, 16:00-18:00, F 3

090091 Dispositive der Sichtbarkeit (VL) Detlef Kremer, Martina Wagner-Egelhaaf Di, 10:00-12:00, J 12

091633 Einführung in die ästhetischen Schriften Walter Benjamins und Theodor W. Adornos (LK) Renate Werner Di, 14:00-16:00, F 9

097942 Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, Do, Fr, 10:00-11:00, Institut Bergstr. 29a

081325 Widerstand gegen den König im frühen und hohen Mittelalter. Legitimation, Organisationsformen, Konsequenzen (K) Gerd Althoff Mi, 14:00-16:00, F 5

091490 Text – Bild – Bewegungsbild (HS) Detlef Kremer Do, 11:00-13:00, Studiobühne

090053 Symboltheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

098088 Satzglieder und Satzgliedfunktionen - Zur Informationsstruktur des Satzes (HS) Clemens-Peter Herbermann Fr, 11:00-13:00, Institut Bergstr. 29a

Vortrag Sprache, Gene, Archäologie und die Vorgeschichte Europas Bernard Comrie Mi, 08.12.04, 18:00-20:00, J 122

Referate und Seminararbeiten

- Die Tradition der Begriffspaare »Subjekt/Prädikat« sowie »Thema/Rhema« von Hermann Paul bis Karl Boost- Der medientechnische Wahrnehmungswandel: Über den Einfluss der Fotografie auf die Literatur- (Zusammen mit Lars Köllner) Roland Barthes: Der lesbare Text und die Lust am Text- (Zusammen mit Lars Köllner und Stephan Lütke Hüttmann) Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer

Sommersemester 2005: Magisterstudium

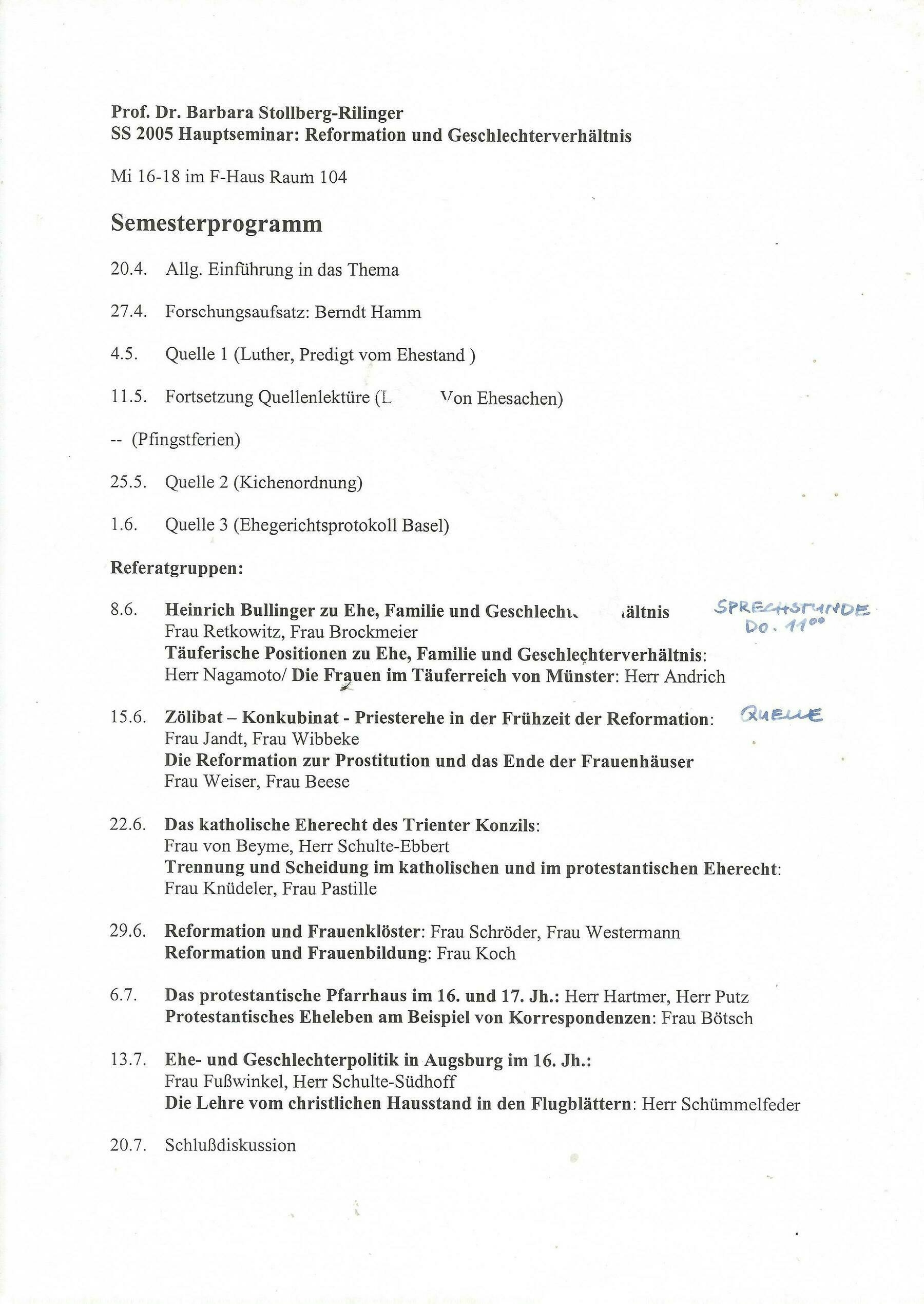

Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2005)

091756 Ästhetik des Raums. Raumkonfigurationen in der Literatur seit 1800 und im Film (VL) Detlef Kremer Mo, 11:00-13:00, J 12

091737 Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts (VL) Eric Achermann Mo, 13:00-15:00, J 12

090544 Der Sprachgebrauch in den Medien (HS) Franz Hundsnurscher Mo, 18:00-20:00, J 122

081031 Ursprünge der Globalisierung: Die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft, ca. 1500-1850 (VL) Ulrich Pfister Di, 12:00-14:00, F 2

081926 Lektüre und Interpretation niederrheinischer Quellen der Frühen Neuzeit (Ü) Johannes Schreiner Di, 18:00-20:00, R 32, Georgskommende 14

097940 Sprachliche Universalien – Geschichte und Theorie eines linguistischen Forschungszweigs (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, 10:00-11:00, Institut Aegidiistr. 5

081600 Reformation und Geschlechterverhältnis (HS) Barbara Stollberg-Rilinger Mi, 16:00-18:00, R 104, Fürstenberghaus

081027 Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit (VL) Barbara Stollberg-Rilinger Do, 09:00-11:00, S 1

098086 Universalienforschung zur Semantik und zur sprachlichen Symbolisierung (HS) Clemens-Peter Herbermann Do, 11:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

090032 Symboltheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Semesterprogramm und Referatsthemen des Hauptseminars »Reformation und Geschlechterverhältnis« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2005)

091756 Ästhetik des Raums. Raumkonfigurationen in der Literatur seit 1800 und im Film (VL) Detlef Kremer Mo, 11:00-13:00, J 12

091737 Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts (VL) Eric Achermann Mo, 13:00-15:00, J 12

090544 Der Sprachgebrauch in den Medien (HS) Franz Hundsnurscher Mo, 18:00-20:00, J 122

081031 Ursprünge der Globalisierung: Die Entstehung der europäischen Weltwirtschaft, ca. 1500-1850 (VL) Ulrich Pfister Di, 12:00-14:00, F 2

081926 Lektüre und Interpretation niederrheinischer Quellen der Frühen Neuzeit (Ü) Johannes Schreiner Di, 18:00-20:00, R 32, Georgskommende 14

097940 Sprachliche Universalien – Geschichte und Theorie eines linguistischen Forschungszweigs (VL) Clemens-Peter Herbermann Mi, 10:00-11:00, Institut Aegidiistr. 5

081600 Reformation und Geschlechterverhältnis (HS) Barbara Stollberg-Rilinger Mi, 16:00-18:00, R 104, Fürstenberghaus

081027 Einführung in die Geschichte der Frühen Neuzeit (VL) Barbara Stollberg-Rilinger Do, 09:00-11:00, S 1

098086 Universalienforschung zur Semantik und zur sprachlichen Symbolisierung (HS) Clemens-Peter Herbermann Do, 11:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

090032 Symboltheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Referate und Seminararbeiten

- Die Pressekritik von Karl Kraus: Indexikalisierung und konservative Sprachhygiene- Was bedeutet blau_? Zur Semantik der Grundfarbwörter als sprachliche Universalie_- (Zusammen mit Matthias Hahn) Anna Wierzbicka: The meaning of color terms- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Das katholische Eherecht des Trienter Konzils

Wintersemester 2005/2006: Magisterstudium

Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2005)

091233 Klassiker des Strukturalismus (Ü) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, R 124, Leonardo-Campus

090844 Mediendiskursanalyse (VL) Ekkehard Felder Di, 18:00-20:00, R 3, Leonardo-Campus

090940 Sprache und Kultur (VL) Susanne Günthner Mi, 12:00-14:00, J 12

091070 Mimesis und Fiktion (VL) Eric Achermann Mi, 14:00-16:00, J 12

091090 Einführung in die Texttheorie (historisch) (VL) Moritz Baßler Do, 10:00-12:00, J 12

091248 Einführung in die Texttheorie (LK) Moritz Baßler Do, 12:00-14:00, F 4

09???? Word & World. Practice and the Foundations of Language (BS) Eckard Rolf Mo-Mi, 17.-19.10.05, Landhaus Rothenberge

Das Landhaus Rothenberge, in dem nicht nur diskutiert, sondern auch Tischtennis gespielt wurde (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2005)

091233 Klassiker des Strukturalismus (Ü) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, R 124, Leonardo-Campus

090844 Mediendiskursanalyse (VL) Ekkehard Felder Di, 18:00-20:00, R 3, Leonardo-Campus

090940 Sprache und Kultur (VL) Susanne Günthner Mi, 12:00-14:00, J 12

091070 Mimesis und Fiktion (VL) Eric Achermann Mi, 14:00-16:00, J 12

091090 Einführung in die Texttheorie (historisch) (VL) Moritz Baßler Do, 10:00-12:00, J 12

091248 Einführung in die Texttheorie (LK) Moritz Baßler Do, 12:00-14:00, F 4

09???? Word & World. Practice and the Foundations of Language (BS) Eckard Rolf Mo-Mi, 17.-19.10.05, Landhaus Rothenberge

Referate und Seminararbeiten

Verfassen eines Exposés zur Magisterarbeit

Sommersemester 2006: Magisterstudium

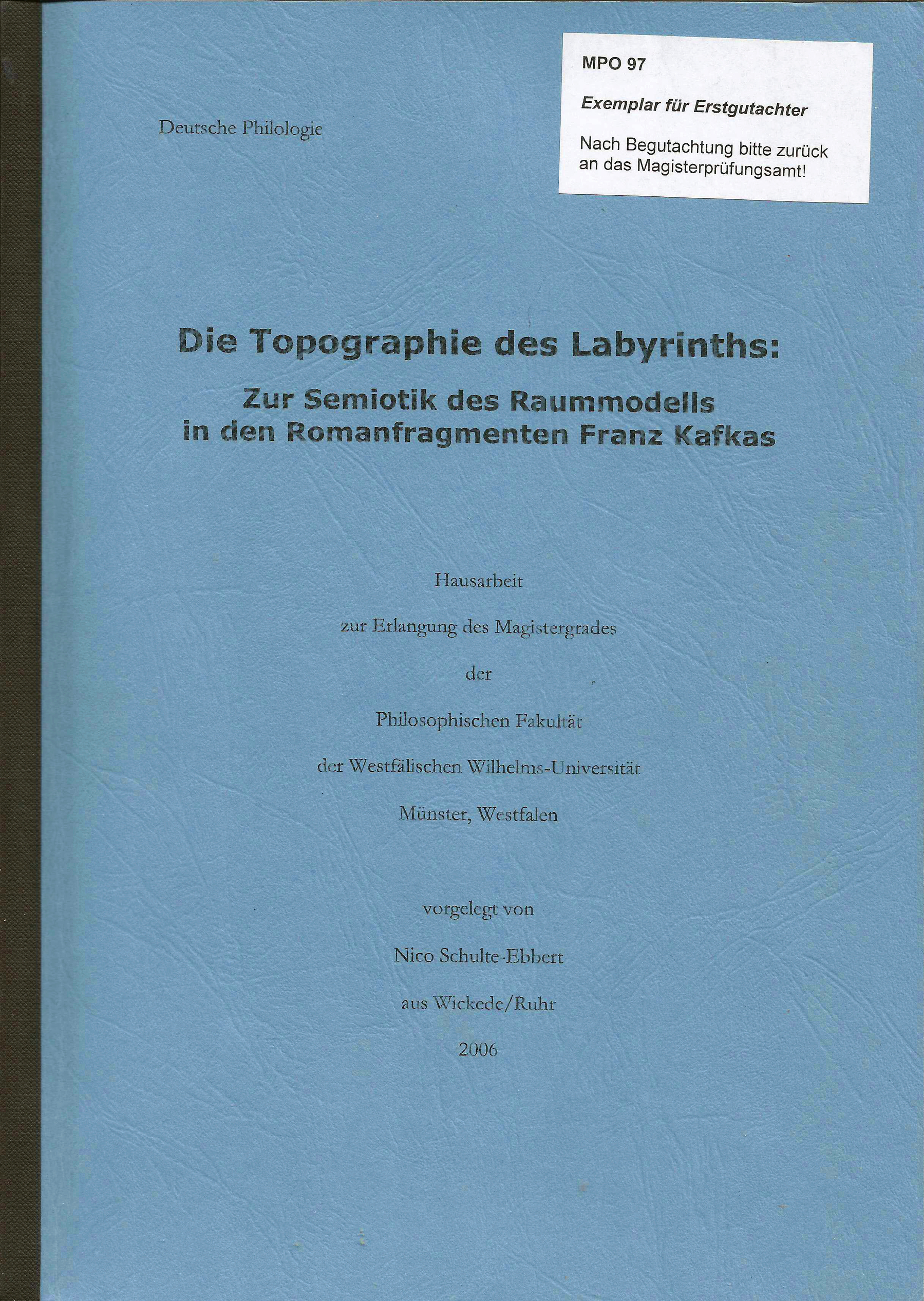

Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2006)

Keine belegten Veranstaltungen

Abgabe der Magisterarbeit, Juni 2006

Titelblatt meiner Magisterarbeit: Exemplar des Erstgutachters Detlef Kremer (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2006)

Keine belegten Veranstaltungen

Abgabe der Magisterarbeit, Juni 2006

Themen der mündlichen Prüfungen, September/Oktober 2006

- Jean Paul: Theorie und Praxis- Schrift/Text, Bild, Bewegungsbild- Semiotik (unter besonderer Beachtung der Zeichentheorie Ch. S. Peirce’)- Eigennamentheorie- Deixis-Theorie- Die Revolution von 1848: Frankreich und ›Deutschland‹ im Vergleich- Die Darstellung des Holocaust im Spielfilm: »Schindlers Liste« und »Das Leben ist schön«

Wintersemester 2006/2007: Magisterstudium

Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2007)

Keine belegten Veranstaltungen

Vorbereitung eines Exposés zur Dissertation

Das Fürstenberghaus am Domplatz 20-22, vom Jesuitengang aus gesehen, in dem damals auch noch die germanistische Institutsbibliothek beheimatet war (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2007)

Keine belegten Veranstaltungen

Vorbereitung eines Exposés zur Dissertation

Sommersemester 2007: Promotionsaufbaustudium

Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2007)

090772 Positionen der Medientheorie (VL) Detlef Kremer Mo, 16:00-18:00, J 12

091620 Ästhetische Selbstreferenz (VL) Achim Hölter Di, 10:00-12:00, J 12

090127 Grammatik der deutschen Sprache (Ü) Götz Hindelang Do, 12:00-14:00, J 121

090533 Syntax der deutschen Gegenwartssprache (VL) Eckard Rolf Do, 16:00-18:00, J 12

091434 Sprachtheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

092134 Thomas Bernhard: Ausgewählte Prosa (BS) Wolfgang Bender Mo-Di, 16.-24.07.07, Fürstenberghaus

Studierendenausweis/Semesterticket für das Sommersemester 2007 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Februar 2007)

090772 Positionen der Medientheorie (VL) Detlef Kremer Mo, 16:00-18:00, J 12

091620 Ästhetische Selbstreferenz (VL) Achim Hölter Di, 10:00-12:00, J 12

090127 Grammatik der deutschen Sprache (Ü) Götz Hindelang Do, 12:00-14:00, J 121

090533 Syntax der deutschen Gegenwartssprache (VL) Eckard Rolf Do, 16:00-18:00, J 12

091434 Sprachtheorien (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

092134 Thomas Bernhard: Ausgewählte Prosa (BS) Wolfgang Bender Mo-Di, 16.-24.07.07, Fürstenberghaus

Referate und Seminararbeiten

- Spazierengehen/Schreibengehen/Lesengehen. Dekonstruktive Lektüre(n) zu Thomas Bernhards Gehen

Wintersemester 2007/2008: Promotionsaufbaustudium

Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2008)

097933 Sprachphilosophie und/oder/als Neurophilosophie? (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

092305 Zeichentheorie (OS) Eric Achermann Di, 18:00-20:00, SR 1, Fürstenberghaus

084205 Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Andreas Hüttemann Mi, 10:00-12:00, PC 7

090556 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (I) (VL) Achim Hölter Mi, 12:00-14:00, PC 7

091969 Zur Beziehung von Text und Bild. Geschichte und Theorie (VL) Eric Achermann, Tomas Tomasek Mi, 14:00-16:00, J 12

091476 Sprachtheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Vortrag Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne? Jürgen Habermas Mi, 30.01.08, 18:00-20:00, H 1

Der 78jährige Jürgen Habermas während seines Vortrags im Hörsaal H 1 (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2008)

097933 Sprachphilosophie und/oder/als Neurophilosophie? (VL) Edeltraud Bülow Di, 12:00-13:00, Institut Aegidiistr. 5

092305 Zeichentheorie (OS) Eric Achermann Di, 18:00-20:00, SR 1, Fürstenberghaus

084205 Einführung in die Erkenntnistheorie (VL) Andreas Hüttemann Mi, 10:00-12:00, PC 7

090556 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (I) (VL) Achim Hölter Mi, 12:00-14:00, PC 7

091969 Zur Beziehung von Text und Bild. Geschichte und Theorie (VL) Eric Achermann, Tomas Tomasek Mi, 14:00-16:00, J 12

091476 Sprachtheorien II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

Vortrag Die Revitalisierung der Weltreligionen. Herausforderung für ein säkulares Selbstverständnis der Moderne? Jürgen Habermas Mi, 30.01.08, 18:00-20:00, H 1

Referate und Seminararbeiten

- (Zusammen mit Evelyne v. Beyme) Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Sommersemester 2008: Promotionsaufbaustudium

Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2008)

090884 Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084390 Einführung in die Sprachphilosophie (VL) Rosemarie Rheinwald Fr, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

Auszug aus meinen Mitschriften der Vorlesung »Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie« von Eckard Rolf sowie des Vortrags »Roland Barthes. Literarische Szenographien der Gesellschaft« von Marion Bönnighausen, gehalten im Rahmen der Ringvorlesung »In(ter)ventionen. Literatur – Gesellschaft – Politik« (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2008)

090884 Semiologie, Sprechakttheorie, Grammatikologie (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084390 Einführung in die Sprachphilosophie (VL) Rosemarie Rheinwald Fr, 14:00-16:00, Fürstenberghaus

Referate und Seminararbeiten

Weder noch

Wintersemester 2008/2009: Promotionsaufbaustudium

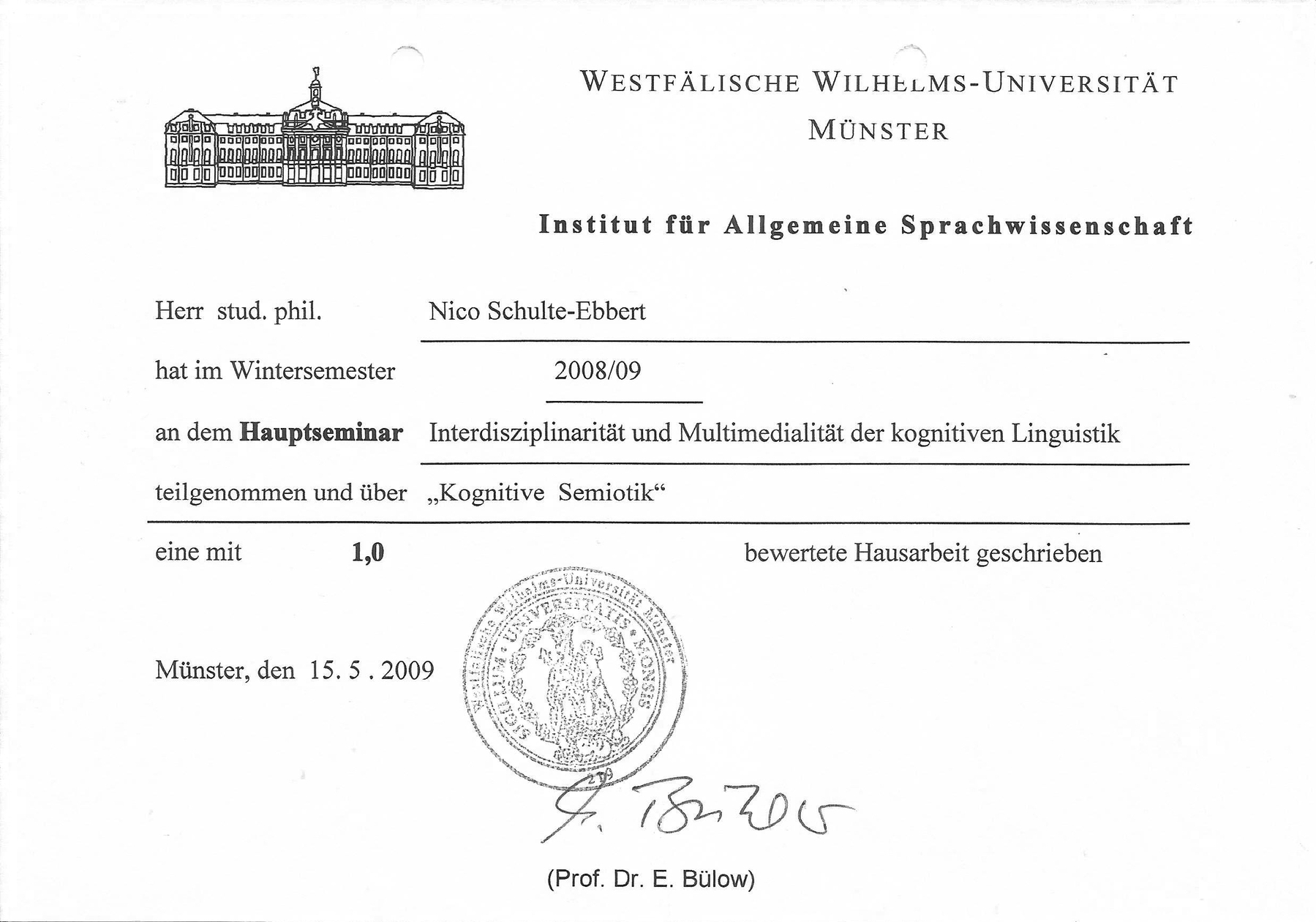

Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2009)

098310 Kognitive Linguistik. Grundlagen und Perspektiven (VL) Edeltraud Bülow Mo, 09:00-10:00, Institut Aegidiistr. 5

098324 Interdisziplinarität und Multimedialität der kognitiven Linguistik (HS) Edeltraud Bülow Mo, 10:00-12:00, Institut Aegidiistr. 5

090979 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (III) (VL) Achim Hölter Mi, 14:00-16:00, F 2

092307 Bedeutungstheorien – Theories of Meaning (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084795 Mensch und Kultur (VL) Spree Fr, 10:00-12:00, S 2

Zwar nicht der letzte Schrei, dafür jedoch der letzte Schein (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2009)

098310 Kognitive Linguistik. Grundlagen und Perspektiven (VL) Edeltraud Bülow Mo, 09:00-10:00, Institut Aegidiistr. 5

098324 Interdisziplinarität und Multimedialität der kognitiven Linguistik (HS) Edeltraud Bülow Mo, 10:00-12:00, Institut Aegidiistr. 5

090979 Klassiker der Weltliteratur. Ihre Rezeption und Wirkung in Deutschland (III) (VL) Achim Hölter Mi, 14:00-16:00, F 2

092307 Bedeutungstheorien – Theories of Meaning (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, J 12

084795 Mensch und Kultur (VL) Spree Fr, 10:00-12:00, S 2

Referate und Seminararbeiten

- Kognitive Semiotik. Versuch einer Beschreibung mentaler Repräsentationen vermittels der zeichentheoretisch-pragmatizistischen Überlegungen Charles Sanders Peirce’

Sommersemester 2009: Promotionsaufbaustudium

Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2009, p. 34)

084167 Einführung in die Metaphysik (VL) Oliver R. Scholz Do, 16:00-18:00, F 2

091605 Bedeutungstheorien II – Theories of Meaning II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 118, Vom-Stein-Haus

Beginn von Jürgen Kaubes Nachruf auf meinen Doktorvater Detlef Kremer, der am 3. Juni 2009 völlig überraschend gestorben ist. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.06.2009, p. 34)

084167 Einführung in die Metaphysik (VL) Oliver R. Scholz Do, 16:00-18:00, F 2

091605 Bedeutungstheorien II – Theories of Meaning II (VL) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 118, Vom-Stein-Haus

Referate und Seminararbeiten

Weder noch

Wintersemester 2009/2010: Promotionsaufbaustudium

Hörsaal im Münsteraner Schloß (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2010)

092131 Doktorandenkolloquium (Ko) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 010, Vom-Stein-Haus

Vortrag Language and Social Ontology John R. Searle Di, 08.12.09, 20:00-22:00, Audimax

Hörsaal im Münsteraner Schloß (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2010)

092131 Doktorandenkolloquium (Ko) Eckard Rolf Do, 18:00-20:00, R 010, Vom-Stein-Haus

Vortrag Language and Social Ontology John R. Searle Di, 08.12.09, 20:00-22:00, Audimax

Sommersemester 2010: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen

Wintersemester 2010/2011: Promotionsaufbaustudium

Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011)

090025 Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (VL) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, Fürstenberghaus

09???? (semi-offiziell, im kleinen Kreis) Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (LK) Eckard Rolf Do, R 010, Vom-Stein-Haus

Im Büro Eckard Rolfs im Vom-Stein-Haus fand der Lektürekurs zu Hans Blumenbergs »Arbeit am Mythos« statt (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011)

090025 Einführung in die germanistische Literaturwissenschaft (VL) Eric Achermann Mo, 16:00-18:00, Fürstenberghaus

09???? (semi-offiziell, im kleinen Kreis) Hans Blumenbergs Arbeit am Mythos (LK) Eckard Rolf Do, R 010, Vom-Stein-Haus

Sommersemester 2011: Promotionsaufbaustudium

Softwareschulungen am ZIV: Excel I: Einsteigerkurs Mo, 18.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60 Photoshop I: Einsteigerkurs Di, 19.04.11, vierstündig, Einsteinstr. 60 Layouten mit InDesign Mi, Do, 18./19.05.11, achtstündig, Einsteinstr. 60

Wintersemester 2011/2012: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen

Sommersemester 2012: Promotionsaufbaustudium

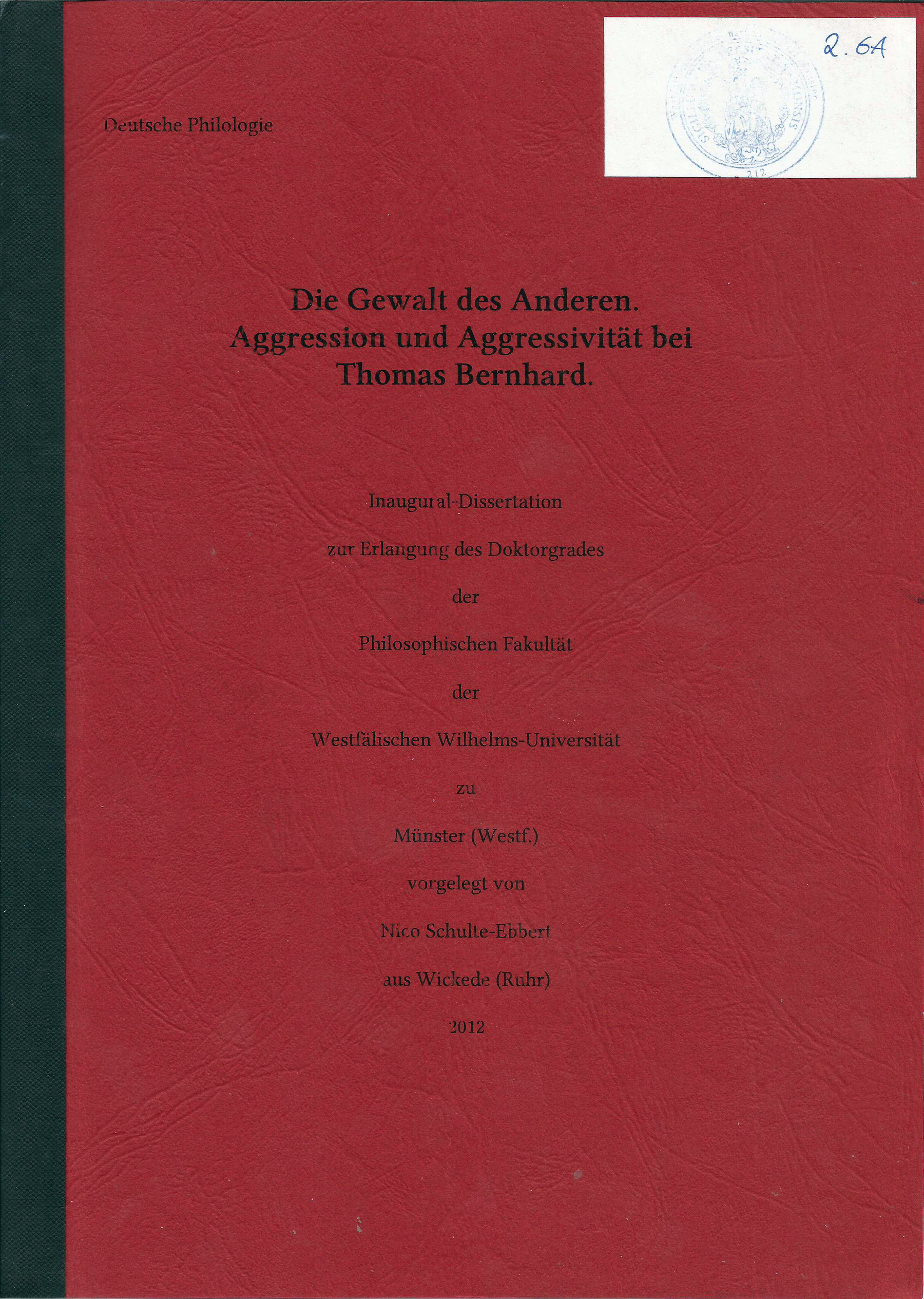

Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2012)

Keine belegten Veranstaltungen

Einreichung der Dissertation

Titelblatt meiner Dissertation: Exemplar der Zweitgutachterin Cornelia Blasberg (Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2012)

Keine belegten Veranstaltungen

Einreichung der Dissertation

Wintersemester 2012/2013: Promotionsaufbaustudium

Keine belegten Veranstaltungen Disputatio Eric Achermann, Cornelia Blasberg, Klaus-Michael Köpcke Do, 06.12.12, R 155, Vom-Stein-Haus

Die Bürde der Frühpromovierten

Zu seinem 100. Geburtstag im Jahre 2000 sprach Bernd H. Stappert mit dem Philosophen und Jubilar Hans-Georg Gadamer. Auf die Frage: »Hat Ihr Vater denn noch miterlebt, wie Sie, an sich doch sehr früh, als Zweiundzwanzigjähriger, schon promovierten?«, antwortete Gadamer:

»Ja, natürlich, er ist mit, kurz vor meiner Habilitation ist er gestorben. Aber wissen Sie, eine solche Habilitation [Promotion, NSE] mit zweiundzwanzig Jahren ist eine Kinderei, eigentlich doch die Schuld der Lehrer, denn daß das nichts taugt, ist doch klar, was man da macht und was man da kann.«

Diese lapidare Äußerung, dieses kritische Urteil Paul Natorps und Nicolai Hartmanns gegenüber, bei denen Gadamer mit der 127 Blatt umfassenden Arbeit Das Wesen der Lust nach den platonischen Dialogen promoviert worden war, erinnerte mich an eine Äußerung des damaligen Direktors des Instituts für Allgemeine Sprachwissenschaft der WWU Münster, Clemens-Peter Herbermann (1941-2011). In seiner Vorlesung »Allgemeine Zeichentheorie und Sprachzeichentheorie und ihre historischen Grundlagen« im Wintersemester 2004/2005 urteilte Herbermann über die Dissertationsschrift des Philosophen Johann Christoph Hoffbauer (1766-1827), mit der er sich zugleich habilitierte, Tentamina semiologica, si ve quaedam generalem theoriam signorum spectantia, daß diese »nicht sonderlich bedeutsam« sei und daß sie »das Niveau einer lateinisch verfaßten Seminararbeit« aufweise. (Mitschrift NSE, 28. Oktober 2004)

Hoffbauer ist zum Zeitpunkt seiner Promotion/Habilitation dreiundzwanzig Jahre alt gewesen.

»Aus den Archiven: Hans-Georg Gadamer. Von der Kunst zu verstehen.« Deutschlandfunk: Sein und Streit. Das Philosophiemagazin, 6. September 2020, 11:41-12:03, http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2020/09/06/aus_den_archiven_hans_georg_gadamer_von_der_kunst_zu_drk_20200906_1322_62c05050.mp3.

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben. Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Dialektik der Aufklärung