Manuskript

Von Selbstzweifeln zur Selbsthistorisierung

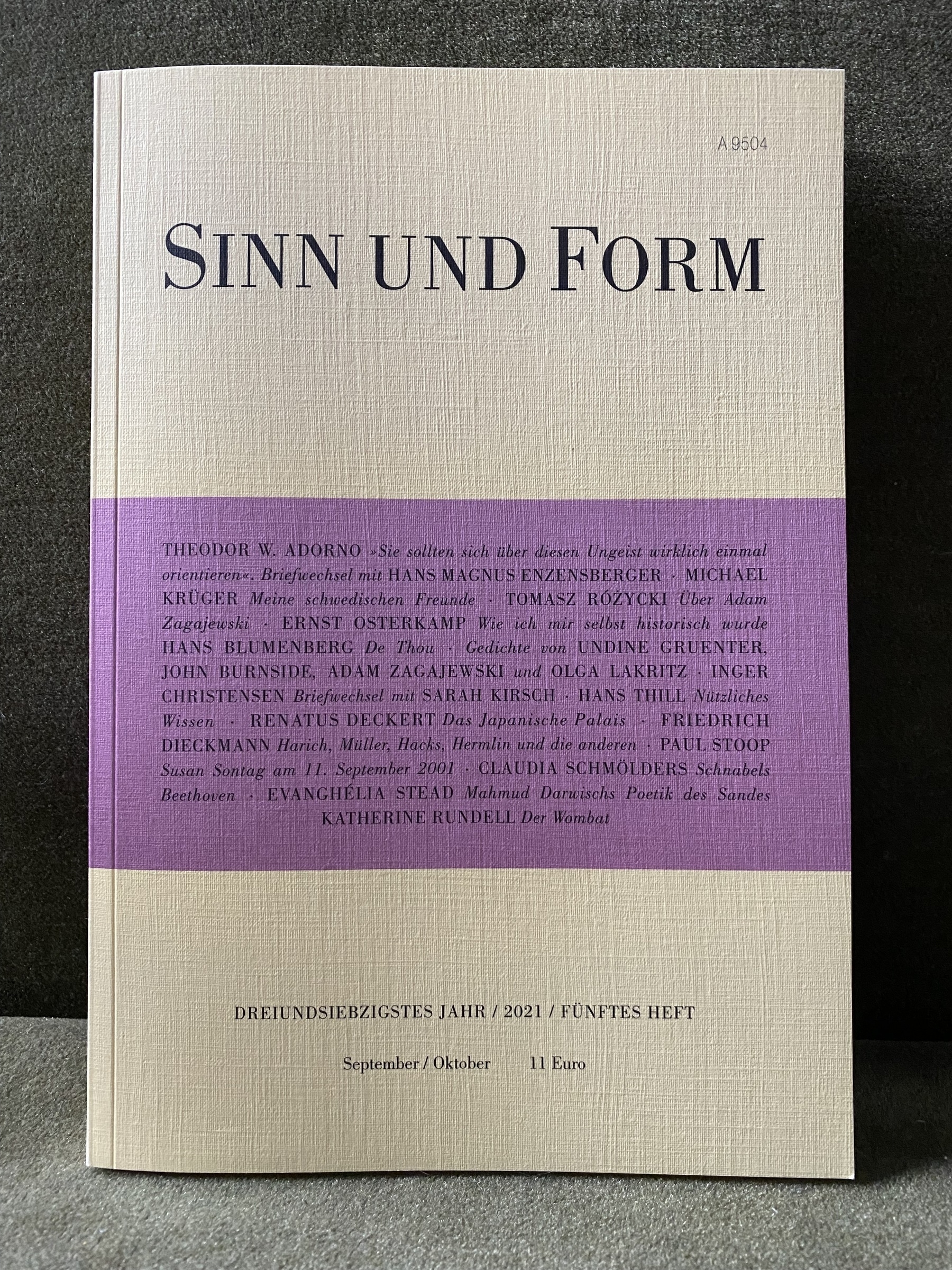

In der aktuellen Ausgabe von Sinn und Form findet sich ein berührender Beitrag Ernst Osterkamps, in dem der emeritierte Literaturwissenschaftler und -kritiker melancholisch wie begeistert zurückblickt auf die Zeit seines Studiums und der zweijährigen Arbeit an seiner komparatistischen Dissertation über Luzifer. Stationen eines Motivs an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster von 1968 bis 1977. Ausgangspunkt dieser Erinnerungen war der Fund Li Tianjues, die im Rahmen ihrer Dissertation zum großen Thema »Hans Blumenbergs Goethe-Rezeption im Kontext seiner Philosophie« im Herbst 2020 im Deutschen Literaturarchiv Marbach in Blumenbergs Nachlaß auf einen Eintrag in der Leseliste des Philosophen gestoßen war, die das Manuskript von Osterkamps Doktorarbeit unter dem Datum des 27. April 1977, gut vier Wochen vor der mündlichen Prüfung des noch sechsundzwanzigjährigen Doktoranden, verzeichnet. Blumenberg ist somit »der erste freiwillige Leser«, so Osterkamp, dieser Qualifikationsschrift gewesen, und von diesem Umstand erfuhr ihr Verfasser erst 43 Jahre später.

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Neben einigen glänzenden Formulierungen – die Beschreibung Lea Ritter-Santinis (1928-2008) mit den Worten: »Sie ging nicht, sondern sie wehte durch dessen [des Germanistischen Instituts] Flure, und hinter ihr wehte ein langer Seidenschal und hinter dem Schal wehten herrlichste Düfte« ist nur ein Beispiel – fällt Osterkamps Fazit mit besonderer poetisch-philosophischer Gewichtung auf:

Ich bin zur Figur einer wissenschaftsgeschichtlichen Anekdote geworden, und das ist eine angenehme Art, sich selbst historisch zu werden.

Der absolute Leser Blumenberg verleiht dem von Selbstzweifeln geplagten Doktoranden Osterkamp, der seine Dissertation im Münsteraner Aasee zu deponieren wünschte, mit über vier Jahrzehnten Verspätung Selbstgewißheit und Stolz, zumal sich Blumenberg in einem Nachlaß-Typoskript (»De Thou«) zu Arbeit am Mythos explizit und zustimmend auf Osterkamps Studie als Quelle beruft.

Ernst Osterkamp. »Der erste Leser oder Wie ich mir selbst historisch wurde.« Sinn und Form. Beiträge zur Literatur, herausgegeben von der Akademie der Künste, 73. Jahr, Heft 5, September/Oktober 2021, pp. 652-63.

Dichtung und Mammon

Nachdem im Dezember 1909 – beinahe 78 Jahre nach Goethes Tod – das Manuskript von Wilhelm Meisters theatralische Sendung in Zürich aufgetaucht war, entwickelte sich ein spannender Publikationskampf zwischen den Verlagen, den schließlich Goethes Hausverlag Cotta für sich entscheiden konnte. Der Germanist Philip Ajouri schreibt: »Der Wert des Originals, das nur eine Abschrift war, ging also für die Rechteinhaber und die Besitzer der Handschrift in die Zehntausende. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 1912 nur ein gutes Prozent der Bevölkerung über 6.000 Mark im Jahr verdiente.« Blickt man auf das Jahreseinkommen der gegenwärtigen Spitzenverdiener, so stellt man fest, daß das obere Prozent der deutschen Steuerzahler mehr als 150.000 Euro verdient. Ich überlasse es dem Leser, den Wert der Goethe-Abschrift auf heutiges Niveau umzurechnen.

Philip Ajouri. »Der Erstdruck von Goethes Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Ökonomisches und symbolisches Kapital in einem Verlegerwettstreit um 1900.« Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, Band LX 2016, pp. 383-98.

Patrick Bernau. »Deutschlands Spitzenverdiener schwächeln.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Jan. 2016, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einkommensanteil-des-obersten-prozents-in-deutschland-sinkt-13995524.html.