Menschliches

33 gute Vorsätze fürs neue Jahr

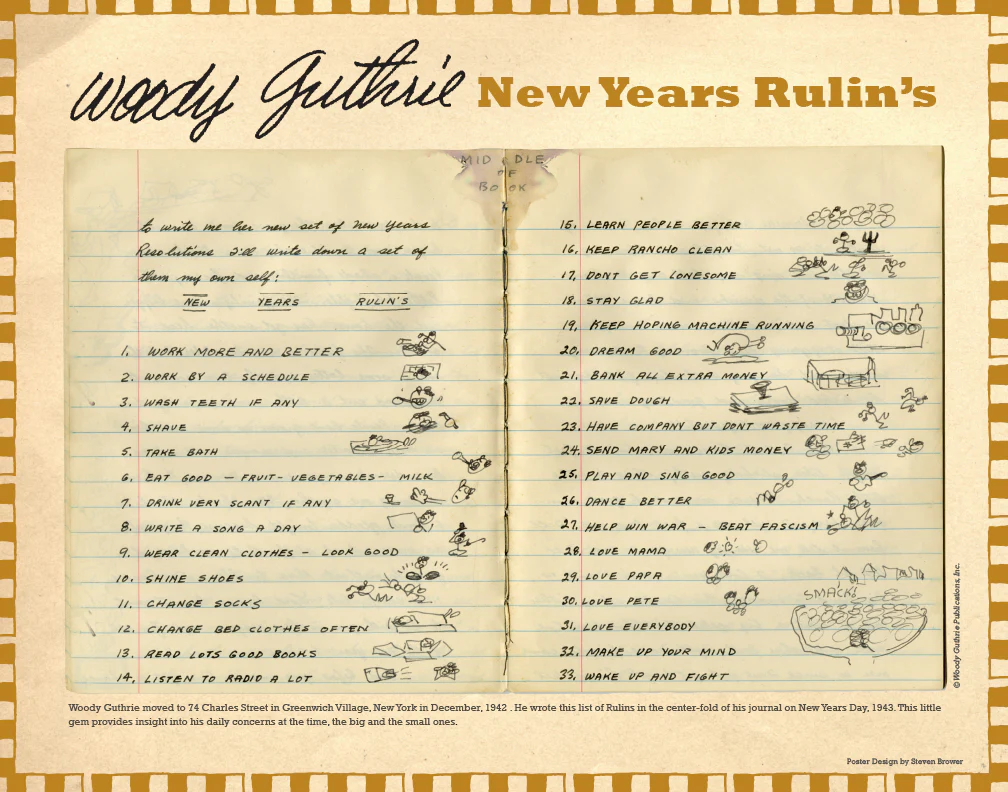

All jenen, die noch Inspiration suchen für gute Jahresvorsätze (New Years Rulin’s), sei die nachfolgende Liste empfohlen, die der amerikanische Folk-Musiker Woody Guthrie (1912-1967) am 1. Januar 1943 in leserlichen Majuskeln in sein Tagebuch notierte.

Woody Guthries Vorsätze für 1943

Woody Guthries Vorsätze für 1943

- Mehr und besser arbeiten

- Nach einem Zeitplan arbeiten

- Zähne putzen, falls vorhanden

- Sich rasieren

- Baden

- Gut essen – Obst – Gemüse – Milch

- Sehr wenig trinken, falls überhaupt

- Jeden Tag ein Lied schreiben

- Trage saubere Kleidung – sieh gut aus

- Putze deine Schuhe

- Wechsle deine Socken

- Wechsle häufig deine Bettwäsche

- Lies viele gute Bücher

- Höre viel Radio

- Lerne Menschen besser kennen

- Halte die Ranch sauber

- Sei nicht einsam

- Bleibe fröhlich

- Halte die Hoffnungsmaschine am Laufen

- Träume gut

- Lege alles zusätzliche Geld auf die Bank

- Geld sparen

- Gesellschaft haben, aber keine Zeit verschwenden

- Mary und den Kindern Geld schicken

- Gut spielen und singen

- Besser tanzen

- Helfen, den Krieg zu gewinnen – den Faschismus besiegen

- Mama lieben

- Papa lieben

- Pete lieben

- Alle lieben

- Sich entscheiden

- Aufwachen und kämpfen

Donald Trump, Profi-Wrestler

Die Episode »How the Attention Economy Is Devouring Gen Z — and the Rest of Us« der Ezra Klein Show erinnerte mich an Roland Barthes’ Essay »Die Welt des Catchens«. Kleins Gesprächsgast Kyla Scanlon zeigte Parallelen zwischen Barthes’ modernem Mythos und Donald Trump auf:

There’s the theatrics. Like the show must go on type of thing in WWE. Like there’s this great essay by Roland Barthes that I always talk about, but it’s called The World of Wrestling. And he talks about how they’re always in character. They’re always doing stunts and performance. And it’s just always a show. Increasingly elements of politics, you know, have elements of wrestling. Like there’s this theatric pursuit of justice, this theatric pursuit of truth. And you can kind of align it with like how wrestling has a heel. And there’s always a bad guy that you have to defeat. And then you defeated the bad guy and you did a great job. And now on to your next opponent, which is kind of how Trump moves throughout his presidency. Like he got bored of the war, essentially.

Mir scheinen Barthes’ Beobachtungen des Publikums (um im Trump-Vergleich zu bleiben: der Bevölkerung, der Wähler, der Anhänger und Fans) ebenfalls wichtig zu sein. Barthes schreibt:

Dem Publikum ist es völlig egal, ob beim Kampf getrickst wird oder nicht, und es hat recht; es überläßt sich der primären Macht des Spektakels, die darin besteht, jedes Motiv und jede Konsequenz zu beseitigen. Wichtig ist ihm nicht, was es glaubt, sondern was es sieht.

[…]Der Zuschauer interessiert sich nicht für die aufsteigende Linie des Kampfglücks, sondern für eine Momentaufnahme bestimmter Leidenschaften.

Der Zuschauer-Wähler wird vom Präsident-Wrestler mit Spektakel und Leidenschaften gedopt, was jenen in Abhängigkeit von diesem bringt; es entsteht ein Konsument-Dealer-Verhältnis. Doch auch überzeichnete Gesten des show- und businessman halten den MAGA-Fan bei Laune:

Außer über die Grundbedeutung seines Körpers verfügt der Catcher über episodische, doch stets passend eingesetzte Erläuterungen, die durch Gesten, Posen und Mimiken fortwährend zur besseren Lesbarkeit des Kampfes beitragen und damit die Bedeutungsintention bis zur äußersten Evidenz treiben. Bald triumphiert der Catcher mit abscheulich verzerrter Visage, während er auf dem guten Sportler kniet; ein andermal wirft er der Menge ein süffisantes Grinsen zu, das baldige Rache ankündigt; dann wieder schlägt er, bewegungsunfähig auf der Matte, mit den Armen heftig auf den Boden, um allen die Unerträglichkeit seiner Lage zu bedeuten; oder er errichtet schließlich ein komplexes Gefüge von Zeichen, die verständlich machen sollen, daß er mit gutem Recht das stets vergnügliche Bild des Nörglers verkörpert, der unermüdlich über seine Unzufriedenheit schwadroniert.

Das ist er, der Mythos des modernen US-Präsidenten: Nur wer ein Talent für derartig expressive Zeichenverwendungen besitzt, kann auf der Klaviatur der Leidenschaften meisterhaft spielen und die Spitzenposition an der Wahlurne belegen.

Was das Publikum verlangt, ist das Bild der Leidenschaft, nicht die Leidenschaft selbst. Ein Wahrheitsproblem gibt es beim Catchen sowenig wie beim Theater. Hier wie dort richtet sich die Erwartung auf die nachvollziehbare Gestaltung moralischer, gewöhnlich verborgener Situationen. Dieses Ausstülpen der Innerlichkeit zugunsten äußerer Zeichen, diese Erschöpfung des Inhalts durch die Form ist das eigentliche Prinzip der triumphierenden klassischen Kunst.

Wer so »das große Spektakel von Schmerz, Niederlage und Gerechtigkeit« auf der Tonleiter der Emotionen seiner Zuschauer spielt, dem muß ein falscher Ton nicht verziehen werden, denn dieser ist Teil einer großen, wunderschönen Symphonie.

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

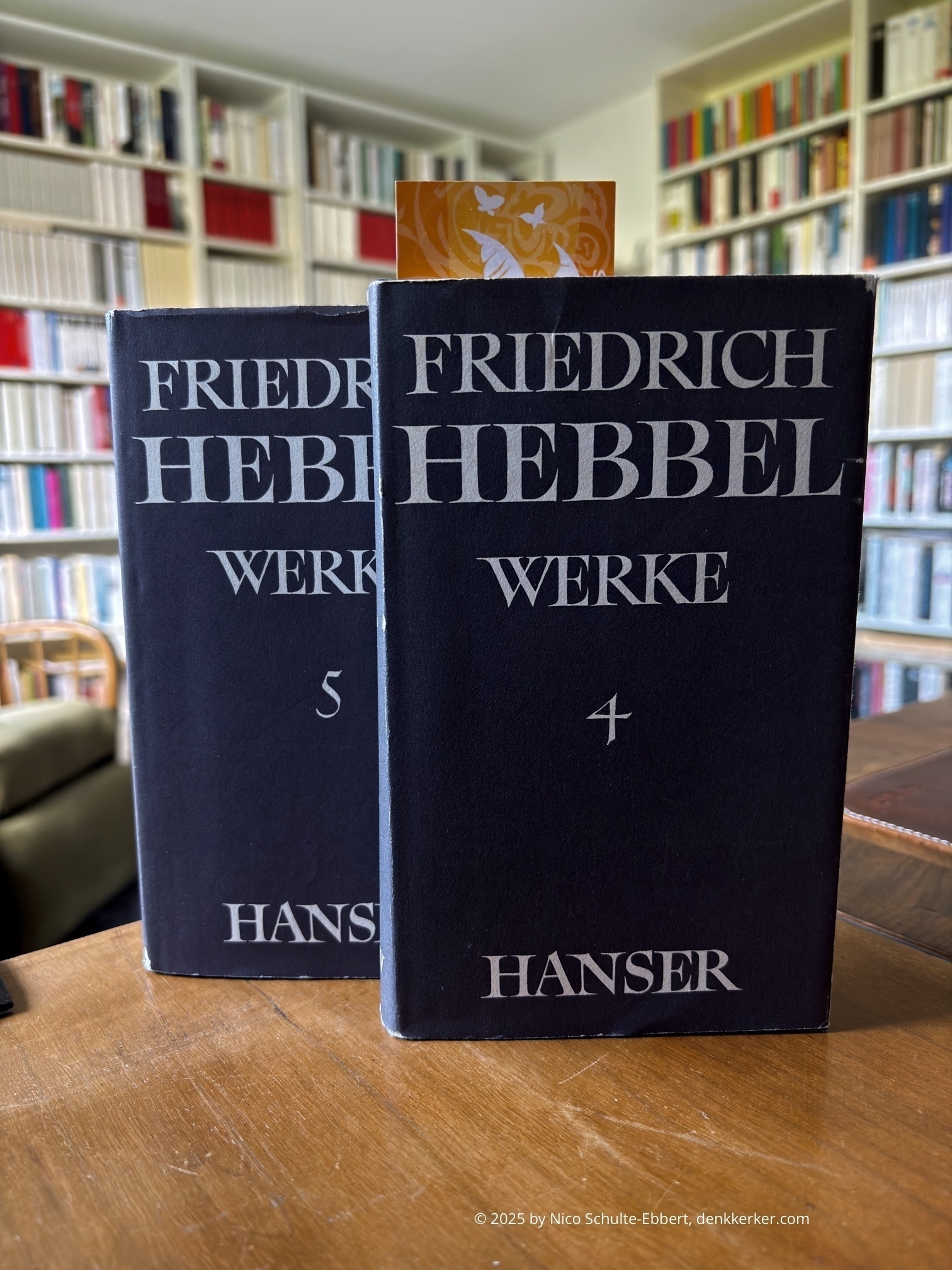

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

Von Päpsten in spe und Pumpernickel in re

Derzeit strahlt der WDR die Serie 1250 Jahre Westfalen aus. Der heutigen Episode über »Kulinarische Erkundungen« entnahm ich Historisches:

Pumpernickel, dieses schwarze, kompakte Brot aus Schrot und ganzen Roggenkörnern, ist nicht nur Zutat, sondern Botschaft. In ihm steckt Westfalen vielleicht in seiner reinsten Form. Schwer, süßlich und ein wenig eigen. Und voller Geschichte. Schon beim Westfälischen Frieden 1648 war das Brot mit auf dem Tisch. Sehr zum Unmut des päpstlichen Diplomaten Nuntius Fabio Chigi, später Papst Alexander VII.: »Ecce panis Westphalorum! Sehe da das gotische Brot der Westfalen! Ein unglaublicher Fraß, selbst für Bauer und Bettler kaum genießbar.«

Vermutlich hätte sich Chigi in seinem abwertenden Urteil nur noch mehr bestätigt gefühlt, hätte er die Semantik dieses eigenartigen, erstmals 1628 bezeugten Ausdrucks gekannt. In Pfeifers Etymologischem Wörterbuch des Deutschen heißt es:

Das Grundwort Nickel, die als Schelte gebrauchte Kurzform von Nikolaus

[...], ist hier verbunden mit dem Bestimmungswort Pumper in der Bedeutung ›Furz‹, so daß das Schimpfwort etwa als ›Furzkerl‹ aufzufassen ist. Wegen seiner blähenden Wirkung wird das schwerverdauliche Brot seit 1654 (anfänglich spöttisch) Pumpernickel genannt.

Ob Chigi nicht nur gustatorisch am Pumpernickel Anstoß nahm, sondern auch – nach gastro-konvulsivischen Episoden – unter dessen olfaktorischen Effekten litt, wird wohl abschließend nicht geklärt werden können. Es bleibt zu hoffen, daß er spätestens als Alexander VII. seinen ganz eigenen kulinarischen Westfälischen Frieden geschlossen habe.

Der Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit

![]() (Politico-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

(Politico-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

In Südkalifornien schuf der Tech-Unternehmer Alex Furmansky eine Chatbot-Version der belgischen Prominenten-Psychotherapeutin Esther Perel, indem er ihre Podcasts aus dem Internet sammelte und zusammenschnitt. Er nutzte den Bot, um seinen eigenen Liebeskummer zu therapieren, und dokumentierte seine Reise in einem Blogbeitrag, den ein Freund schließlich an Perel selbst weiterleitete. Perel sprach die Existenz der K.I.-Perel auf der 2023 SXSW-Konferenz an. Wie

[Martin]Seligman war sie mehr erstaunt als verärgert über die Replikation ihrer Persönlichkeit. Sie nannte es »künstliche Intimität«.

Nicht nur werden derartige K.I.-Avatare ungefragt, nicht autorisiert und ohne Vergütung erstellt, was juristische und ethische Fragen aufwirft; diese digitalen Abbilder dienen quasi ad hoc als omnipräsente Ansprechpartner, gar als kompetente Therapeuten, obschon sie lediglich auf dem Material publizierter Werke, Interviews und Podcasts ihrer menschlichen Vorbilder beruhen, nicht jedoch auf deren Wissen, Erfahrungen und Ideen zugreifen können, die die Originale nie medial (und das bedeutet: in aus- und verwertbarer Form) festgehalten haben.

Wolf Singers Intelligenzen

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Zentrums für Wissenschaftstheorie der WWU Münster zum Thema Menschenbilder in der Wissenschaft sprach am 11. Mai 2023 von 18 bis 20 Uhr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung über »Menschenbilder aus den Perspektiven der Selbstwahrnehmung und neurobiologischer Fremdbeschreibung: Der Versuch eines Brückenschlags« im Hörsaal F4 des Münsteraner Fürstenberghauses.

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Singer befaßte sich mit den folgenden, eminent wichtigen, fundamentalen Fragen: Verändern künstlich-intelligente Systeme unser Menschenbild? Worin ähneln sich künstlich- und natürlich-intelligente Systeme? Müssen wir vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen unsere Konzepte der Willensfreiheit und des Bewußtseins revidieren?

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

KI vs. Stubenfliege

Die Evolution hat offenbar das Problem gelöst, bei Zimmertemperatur mit minimalem Energieverbrauch und mit nicht gerade optimalen Elementen wie Neuronen das zu erreichen, was Supercomputer, die man auf Tiefsttemperaturen kühlen muß, gerne machen würden. Wieviel Energie so ein Supercomputer benötigt, um einigermaßen intelligente Antworten geben zu können! Allein der Strom, der benötigt wird, um ChatGPT-3 zu trainieren, kostet einige hundert Millionen Dollar! Dagegen wirkt das autonome Leben einer Stubenfliege geradezu utopisch, ja übernatürlich: was eine unscheinbare Musca domestica alles leisten muß, um in einer komplexen Welt zu überleben, grenzt an ein neurobiologisches Wunder.

Dieser Vergleich zeigt, daß hier völlig konträre Prinzipien vorliegen müssen: Es gibt gewaltige strukturelle Differenzen zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. (Singer verriet in der abschließenden Diskussion, daß es geheime Projekte von Google, Microsoft oder IBM gebe, die sich mit analogen Computern beschäftigten.) Während künstliche Systeme linear arbeiten, serielle Verbindungen (keine Querverbindungen) und strikte Hierarchien (keine Rückkopplungen) besitzen (sie sind dumm, weil sie nur das können, was ihnen durch iterative Lernvorgänge beigebracht worden ist), zeichnen sich natürliche Systeme durch die Parallelität von Funktionen, massive reziproke Verbindungen, eine Fülle von Rückkopplungsverbindungen zwischen höheren und niedrigen Verarbeitungsstufen sowie enge Vernetzung von Verarbeitungsmodulen (small world network) aus.

Computer operieren mit digitalen Variablen (0, 1) und ohne interne Dynamik: es gibt keine zeitliche Relation (Zeit spielt keine Rolle). Die Schalterelemente des Gehirns indes sind Neuronen (nicht-lineare, analoge Operatoren), kontinuierliche Variablen (Potential kann verschiedene Werte annehmen); die Schaltkreise oszillieren.

Die Hundewolke

Die neurobiologische Repräsentation eines komplexen, polymodalen Objektes (Singer verwendete das Beispiel eines Hundes, dessen Bellen man wahrnimmt, dessen Fell man fühlt etc.) ist eine ganz komplizierte, raum-zeitliche ›Aktivitätenwolke‹, die durch musterspezifische Eingangssignale in das Netz gespeist werden, die mit der Architektur des Netzwerkes interagieren. Dieses Netzwerk fungiert als inneres Modell der Welt, weil es in seiner strukturellen Ausbildung aufgrund genetischer Vorgaben schon sehr viel Wissen über die Welt hat, Wissen, das zusätzlich noch überformt wird durch Lernvorgänge. Das bedeutet, daß das Substrat unserer Wahrnehmung das Ergebnis einer Rekonstruktion ist, die dadurch zustande kommt, daß Signale aus der Umwelt mit einem System interagieren, dessen Architektur Vorwissen, Erwartungen, Hypothesen enthält, und aus dem Vergleich entsteht dann ebenjene Wolke, die als das interpretiert wird, was wir kennen, etwa ein Hund.

In Anspielung auf die Haeckelsche Biogenetische Grundregel, die besagt, daß die Ontogenese eine verknappte Rekapitulation der Phylogenese ist, fuhr Singer fort: Ein Teil des Weltwissens ist durch die Evolution erworben, also in den Genen gespeichert. Ein anderer Teil wird nach der Geburt durch Lernvorgänge an die jeweils spezifischen und aktuellen realen Gegebenheiten angepaßt, und diese eleganten Lernmechanismen erfolgen nach Regeln, die sich deutlich von denen künstlicher Systeme unterscheiden, siehe die Hebbsche Regel.

Das Gedächtnis des Teiches

Singer zog dann zur Verdeutlichung das Bild eines ruhigen Teiches mit völlig glatter Wasseroberfläche heran, in die ein Kind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten unterschiedlich große Steine wirft, so daß unterschiedliche Wellenmuster, Interferenzen entstehen. »Der Teich«, so Singer, »erinnert sich solange an die Ereignisse, als diese Wellen anhalten.« Neuronale Netze verhalten sich wie ein Teich: Wenn Informationen hereinkommen, entstehen Muster, die das Resultat eines Vergleichs der sensorischen Eingänge mit der bereits vorgegebenen Struktur sind. Sollte dies stimmen, betonte Singer, stünde die Neurobiologie derzeit vor einem Paradigmenwechsel. Auf den Diskurs der Willensfreiheit habe dies allerdings so gut wie keinen Einfluß. Singer hielt zwar fest, daß es im Augenblick der Entscheidung keine Möglichkeit gebe, sich anders zu entscheiden. Er betonte jedoch zugleich, daß Kausalität und Determiniertheit, die das System im Kopf, das an der Grenze zum Chaos funktioniere, auszeichne, durchaus mit Kreativität, Originalität und Überraschungen vereinbar wäre.

Die Qual der Qualia

Was das Bewußtsein betrifft, so gibt es kein Zentrum, keinen Ort im Gehirn, an dem man eine solche holistische Größe finden oder festmachen könnte. Was man allerdings weiß, ist, daß auch Tiere Bewußtsein haben. »Tiere können mehr, als wir ihnen oft zutrauen«, so Singer. Ungelöst bleibt nach wie vor die Frage nach der immateriellen Dimension, die man mit dem Bewußtsein verbindet: die Qualia von Bewußtseinsinhalten. Wie kann das Gehirn aus materiellen Interaktionen so etwas Immaterielles wie Gefühle, Glaubensinhalte oder Selbstwahrnehmung erzeugen? Der bruchlose Prozeß von biologischer und kultureller Evolution muß als ein natürlicher Lernprozeß verstanden werden. Die immaterielle Dimension, das Geistige, das Subjektive ist real und wirkmächtig; sie ist eine Kulturleistung, eine »soziale Realität«. Die Phänomene des Immateriellen kommen in der vorkulturellen Welt nicht vor. Sie entstehen erst durch soziale Interaktionen und gegenseitige Bespiegelung. Indem sie erkannt und benannt werden, werden sie in die soziale Realität überführt und integriert. Unsere Wahrnehmungen sind das Ergebnis von Konstruktionen, die auf Vorannahmen beruhen. Wenn das auch für die Selbstwahrnehmung gilt, bedeutet das, daß das Vorwissen auf der sozialen Realität beruht, nicht auf Erfahrungen mit der dinglichen Welt; dieses Vorwissen hilft uns bei Interpretationen, die wir uns zuschreiben. Evgeny Morozov drückte dies erst kürzlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen aus:

Diese Art von vernunftbegabter Intelligenz kann niemals durch eine künstliche ersetzt werden, weil KI-Systeme keine Lebensgeschichte, Traumata, Hoffnungen und Ängste haben. Da sie keine Körper besitzen und nicht in der Gegenwart verortet sind, können sie nur vorhersagen, aber niemals interpretieren.

Singers Plädoyer

Singer schloß nach gut einer Stunde mit einem transdisziplinären Aufruf: Wir müssen alles tun, um die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu beerdigen. Neurobiologen werden nie in der Lage sein, die immaterielle Dimension durch Beobachtungen am Gehirn zu erschließen; die Beschreibungskonvention ist defizitär. Hier übernehmen die Humanwissenschaften mit ihren Einsichten und ihrem Vokabular. »Wir müssen damit anfangen, miteinander zu reden«, so Singer. »Wir haben überhaupt keine Begriffe für diese Welt.« Die Philosophen müssen ihrerseits lernen, wie es in der Natur zugeht. Wir brauchen interdisziplinäre Curricula.

Es denkt in mir!

Die abschließende Diskussion brachte interessante Impulse und warf wichtige Fragen auf, etwa zur Synästhesie, zur Gehirnaktivität eines bewußtlosen Menschen im Tiefschlaf oder zu Verantwortung und Schuldfrage. Es sei nur der folgende Dialog erwähnt, gekürzt:

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellt unser Gehirn fortlaufend Vermutungen über die Welt da draußen an, gleicht die Sinneseindrücke ab und daraus konstruiert unser Gehirn die Realität, die wir wahrnehmen als eine kontrollierte Halluzination. Und mein Ich ist nichts weiter als ein Konstrukt meines Gehirns. Zweidrittel meiner bewußten Wachheit habe ich gar keine Kontrolle über meine Gedanken. Es denkt in mir! Und irgendwie versuche ich in zehn Prozent oder einem Drittel, die Gedanken zu beherrschen. Habe ich das richtig verstanden?«

»Ja, ja! Sie hätten meinen Vortrag halten können!«

(Singer nahm noch weitere Ausführungen zu dieser Problematik vor, etwa zum Bereich der sozialen Realität unterschiedlicher Kulturräume und die damit einhergehende unterschiedliche Wahrnehmung sowie die Anpassung des Toleranzbegriffs: »Man muß dem anderen zugestehen, daß er das anders sieht. Man darf ihm das nicht versuchen auszureden. Das ist seine Wahrheit; dafür kann er nichts.«)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Wie passend, daß diese Mitschrift des Singerschen Vortrags am 375. Jahrestag des Friedens von Münster veröffentlicht worden ist. Die sozialen Realitäten Spaniens und der Niederlande trafen sich am 15. Mai 1648 in einer feierlichen Friedenszeremonie im Historischen Rathaus und führten das Ende des Achtzigjährigen Krieges herbei.

Epochales Wettkriechen

Gleich im einleitenden Absatz seines mit »Oft unsichtbar, und doch omnipräsent« betitelten Nachrufs auf die gestern im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin Elisabeth II. drückt Jochen Buchsteiner die Wirkmächtigkeit der britischen Monarchin mit der Ansicht aus, auch diese zweite Elisabeth könnte einer Epoche ihren Namen geben:

Wenn Königin Elisabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und ihrem Volk zuwinkte, blickte sie unweigerlich auf ihre Ur-Urgroßmutter. Gleich vor dem Haupttor erhebt sich das »Victoria-Memorial«, das an eine Monarchin erinnert, die – wie vor ihr nur die Tudor-Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert – einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hat. Jetzt, nach ihrem Tod, könnte auch Königin Elisabeth II. zu einem Epoche-Namen werden. Wo Elisabeth I. für den Aufbruch Englands in die Neuzeit stand und Victoria für die Blütejahre des Empire, repräsentierte Elisabeth II. ein Land, das in den 70 Jahren ihrer Amtszeit friedlich den Weg zurück ins Glied gefunden hat. (Jochen Buchsteiner, F.A.Z.)

Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Königin in der Tat epochal; sie war der einzige Regent im Buckingham Palace, an den sie sich erinnern können. Daß sie – wie viele Zeitungen betonen – mit über 70 Jahren die am längsten regierende Monarchin sei, ist mißverständlich, da diese markierte Formulierung vermuten läßt, es gäbe noch einen länger regierenden männlichen Monarchen, was nicht der Fall ist. (Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es »die Oberhäuptin« in den Duden geschafft haben wird. Dann sollte allerdings der Kopf, der hinter diesem sprachwandlerischen Fehltritt steckt, auch gleich »die Köpfin« aufnehmen.) Königin Elisabeth II. führt die Rangliste der Staatsoberhäupter mit den längsten Amtszeiten vor dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016) an, dessen Amtszeit nur 87 Tage kürzer gewesen ist als diejenige Elisabeths. Auf dem dritten Platz folgt der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916), der als Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen 68 Jahre lang regierte.

Ich selbst habe die Königin einmal gesehen, aus der Entfernung zwar, doch gut erkennbar in Begleitung ihres Ehemanns und beider Sohn und Thronfolger. Es war vor achtzehn Jahren, genauer gesagt am 4. September 2004 im Rahmen der »Highland Games« im schottischen Braemar. Traditionell besucht die königliche Familie dieses Spektakel, das ganz in der Nähe ihres Sommersitzes Balmoral Castle stattfindet. Für den deutschen Touristen besitzt das »Braemar Gathering« den Charme der Bundesjugendspiele: von Sackhüpfen über folkloristische Tänze, Hochsprung, Baumstammwerfen, hin zu Dudelsackspielen und Staffellauf wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und als das royale Fahrzeug mit der Queen, Prince Philip (1921-2021) und Prince Charles, gefolgt von einem mit Leibwächtern besetzten Auto, in den Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park einfuhr, fragte sich ein Zuschauer, der hinter mir saß, ob dies eine weitere Attraktion sei: »What’s that? A car race?«

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

In den immer schneller werdenden Gegenwarten der vergangenen siebzig Jahre war Elisabeth II. der Fels in der Brandung, ein Orientierungspunkt und ein Entschleunigungsmonument gegen Moden, Trends und Hypes. Der greise Carl Schmitt berichtete Hans Blumenberg am 20. Oktober 1974 über die »traurige Situation eines 86jährigen Alten in einer Welt, die sich mit Über-Zeit-, Über-Schall- und Über-Mensch-Geschwindigkeiten um mich herum bewegt, während das Tempo meiner Maschine mit einer komischen Langsamkeit der psycho-somatischen Apparatur dahinkriecht, sodaß mir ein Wettkriechen zweier Schnecken allmählich spannender wird als ein Wettflug zweier Astronauten.«

Nun wird Elisabeths Sohn Prince Charles, der ewige Praktikant, als King Charles III. in die royale Chefetage befördert. Er ist mit 73 Jahren der älteste britische Thronbesteiger. Die Schnecke hat ihr Ziel erreicht. Wird sie sich als epochaler Astronaut entpuppen?

Kolaphologie

In der Bergpredigt erhält der Gläubige im Abschnitt »Vom Vergelten« die folgende Verhaltensanweisung:

Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Mt 5.39; LU84, Ausg. 2006)

Am 3. Januar 2011 notiert der Philosoph Peter Sloterdijk in Uga, einem kleinen Weindorf in der Provinz Las Palmas im Süden Lanzarotes, den »Beruf: Kolaphologe«, um sogleich auszuführen:

Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen.

Neun Jahre nach dieser kanarischen Notiz kommt Sloterdijk in seinem theopoetischen Werk Den Himmel zum Sprechen bringen erneut auf diese Bibelstelle zurück, und zwar im siebzehnten Kapitel, das mit »Poesien der Übertreibung: Die religiösen Virtuosen und ihre Exzesse« betitelt ist:

Daß das hyperbolische Reden in der Christosphäre ein altes Heimatrecht genießt, belegen die zahlreichen vom Evangelisten Matthäus zusammengetragenen Jesusworte, in denen sich gelegentlich ein leiser Übertreibungshumor ausspricht - es ist ein Humor ohne Lächeln, den man häufig buchstäblich mißverstand: Gott sei imstande, Abraham Kinder aus Steinen zu machen; seine Vorhersehung habe die Haare auf dem Kopf der Menschen gezählt; dem, der einem den Mantel stiehlt, solle man den Rock dazugeben; schlage dir jemand auf die rechte Wange, biete auch die linke an (wobei der Ohrfeigengeber ambidextrisch begabt sein sollte, weil er, um die rechte Wange zu treffen, zuerst mit der linken Hand geschlagen haben müßte).

Der erste Angreifer ist also kein aggressiver Linkshänder gewesen, der den zweiten Schlag auf die linke Wange seines Gegenübers wesentlich ungeschickter hätte ausführen müssen, sondern ein beidhändig austeilender Schläger, quasi mit voller Durch- oder besser Zuschlagskraft.

Vor dem Hintergrund des geringen Linkshänder-Anteils in nahezu allen observierten Zivilisationen und des noch viel geringeren Anteils manuell nicht-dominant agierender Menschen, möchte ich den Rechtshänder zurück ins kolaphologische Boot holen und ihn als biblischen Bösewicht rehabilitieren. Sollte der erste Treffer tatsächlich die rechte Wange des Opfers gerötet haben, könnte man dem rechtshändigen Ohrfeigengeber eine Präferenz der Rückhand unterstellen. Damit wäre nicht nur der bis in die Vorgeschichte reichenden Händigkeitsstatistik genüge getan; man könnte zugleich diese Bibelstelle als die wohl früheste Erwähnung einer rund anderthalb Jahrtausende später durch Sportarten wie Tennis, Tischtennis oder Badminton populär gemachten Schlagtechnik präsentieren. Auch dies läge im Aufgabenbereich einer bislang noch nicht institutionalisierten Kolaphologie.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, p. 549.

Peter Sloterdijk. Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie. 2. Aufl., Suhrkamp, 2020, p. 229.

Einsame Einzelne

Ich stoße in einem Brief Carl Schmitts an Gretha Jünger auf eine Passage, die schauderhaft berückend tönt:

Es ist merkwürdig, wie in derselben Zeit, in der die menschlichen Nachrichten- und Kommunikationsmittel ihre fabelhafteste Steigerung erreicht zu haben scheinen, der einzelne denkende Mensch mit ungeheurer Wucht auf sich selbst zurückgeschleudert wird, auf seine einzelne, einsame Einzigkeit und den Kontakt mit anderen ebenso einsamen Einzelnen.

Wüßte man nicht, daß diese Zeilen vor beinahe achtzig Jahren verfaßt worden sind, könnte man meinen, es handelte sich um eine aktuelle Zeitdiagnostik, auch und gerade im Hinblick auf die Pandemie.

Briefwechsel Gretha Jünger/Carl Schmitt (1934-1953). Herausgegeben von Ingeborg Villinger und Alexander Jaser. Akademie, 2007, p. 67. Brief v. 21. Oktober 1942.

Ich nicht

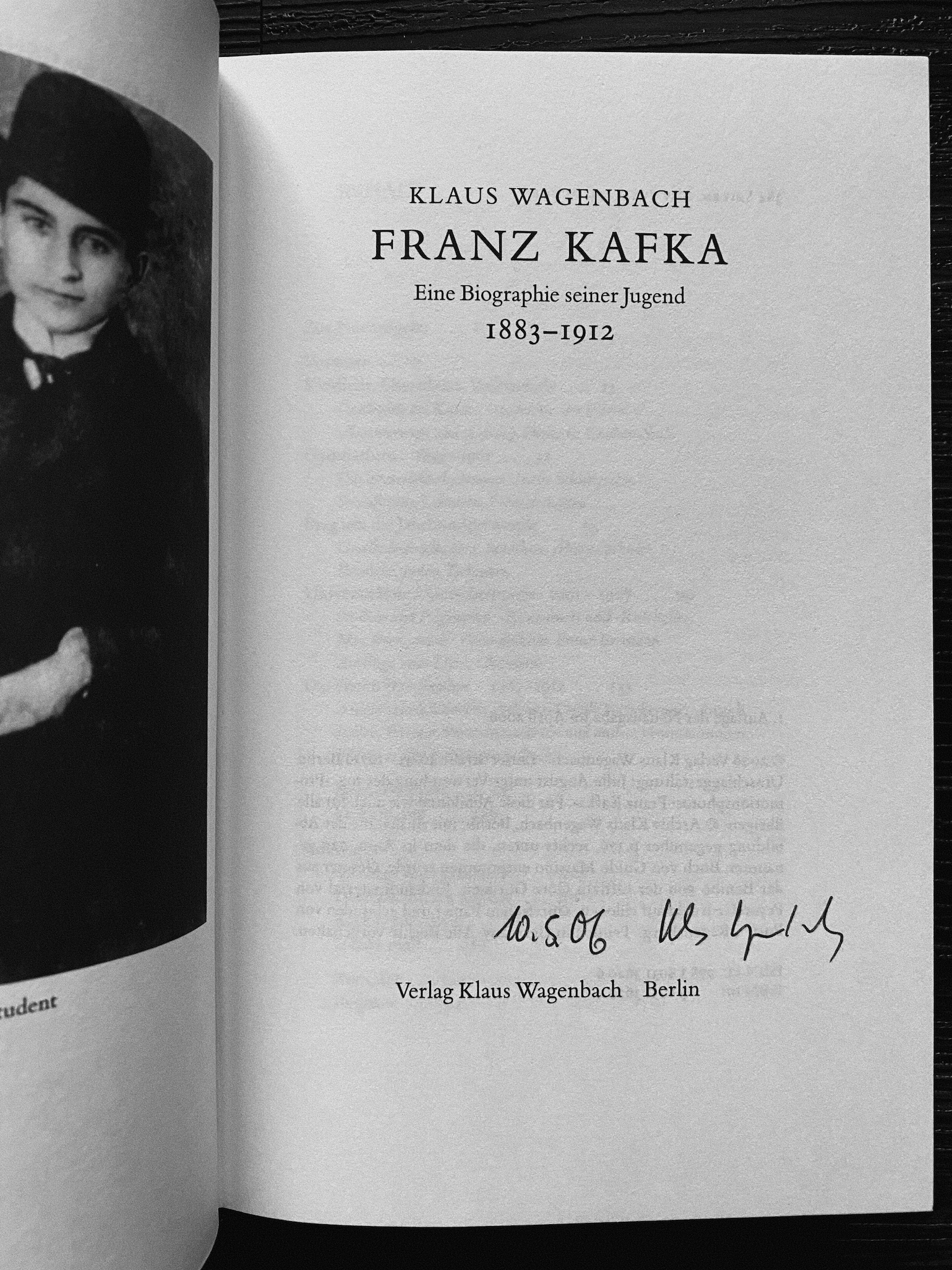

In Franziska Augsteins Nachruf auf den am 17. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorbenen Verleger Klaus Wagenbach heißt es:

Und noch eine zweite Eigenschaft ist es, neben der Ironie, die ein unabhängiger Verleger benötigt: Eigensinn. Der wurde dem kleinen Klaus von seinem Großvater beispielhaft geboten. Der hatte über seinem Hauseingang die Worte anbringen lassen: »Etsi omnes ego non« – Und wenn alle, ich nicht. Die Nazis fühlten sich angesprochen, und so erging der Befehl, der Großvater habe die Schrift zu entfernen. Das tat er dann auch. Aber fast wie Fontanes Ribbeck hatte er »vorausahnend schon« Messinglettern gewählt: Sein Bekenntnis sollte wären. Als Maurerpolier hatte er natürlich gewusst, dass Messing auf Putz seinen Schatten hinterlässt: Das Messing verschwand, die Schrift blieb lesbar.

Nachdem Jesus die Verleugnung durch Petrus vorhergesagt hatte, beteuerte dieser: »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!« (Mk 14,29) Anders ausgedrückt: Auch wenn alle anderen so handeln sollten, ich werde es nicht tun.

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Im Mai 2006 – meine Magisterarbeit über Kafkas labyrinthische Topographie wartete auf ein finales Korrekturlesen – las Klaus Wagenbach aus der Neuausgabe seiner Kafka-Biographie in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder. Mein Exemplar erhielt wie unzählige andere die datierte Signatur des eigensinnigen Ironikers. Er hat einen großen Schatten hinterlassen.

Franziska Augstein. »Seine Neugier auf eine großzügige Welt. Klaus Wagenbach gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-des-verlegers-klaus-wagenbach-17693341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

Geliebter Staub

Ein unterhaltsamer und ausgewogen erzählender Essay im Guardian weiß nicht nur Hintergründiges und Persönliches über den 1954 in Montreal geborenen Kognitionswissenschaftler Steven Pinker zu berichten – etwa daß er Classic Rock liebe und das Abschiedskonzert The Last Waltz der kanadischen Rockband The Band mindestens ein Dutzend Mal gesehen habe –; es gibt auch berührende und nachdenklich stimmende Passagen wie die folgende:

Eine Straße weiter, auf einem anderen Friedhof, hatte er

[Pinker]einmal den Grabstein eines Vaters und seines fünf Tage alten Sohnes photographiert. Die Inschrift lautete: »O Tod, der du so beredt bist, wie beweist du, / Welchen Staub wir lieben, wenn wir Geschöpfe lieben.« »Man braucht diese Ausschnitte aus dem Leben, um sich zu vergewissern, daß die Daten nicht aus der Luft gegriffen sind«, sagte Pinker über die Gräber.

Die Frage nach der »Quintessenz vom Staube«, die Hamlet prominent gestellt hat, dröhnt auf Friedhöfen besonders laut, summt jedoch, allzuoft unhörbar, als Basso continuo durch unser aller Leben. Daten hingegen sind stumm.

Alex Blasdel. »Pinker’s progress: the celebrity scientist at the centre of the culture wars.« The Guardian, 28 Sep 2021, https://www.theguardian.com/science/2021/sep/28/steven-pinker-celebrity-scientist-at-the-centre-of-the-culture-wars.

Inkompetentes Wissen

Der Wissenschaftsjournalist Reto U. Schneider setzt in einer Tour d’horizon der Meinungsbildungsprozesse den abgesagten Tanz in den Mai als angesagte Lektüre in den Mai in Szene. In seinem lesenswerten und lehrreichen Beitrag für die NZZ heißt es unter anderem:

Für eine andere Studie bat die Psychologin Rebecca Lawson Versuchspersonen, in der groben Skizze eines Velos einige Details einzuzeichnen. 36 von 80 waren nicht in der Lage, Kette und Pedale korrekt zu positionieren. Bei vielen führte die Kette direkt vom Vorderrad zum Hinterrad, die Pedale klebten losgelöst irgendwo am Rahmen. Wenn Sie jetzt gelacht haben, nehmen Sie ein Blatt Papier und skizzieren Sie eine WC-Spülung. Das gehörte auch zu Rozenblits und Keils Aufgaben.

Spätere Untersuchungen zeigten: Das Halbwissen setzt sich nahtlos von Velos und WC-Spülungen zu Steuersystemen und der Klimaerwärmung fort. Die meisten Leute glauben Dinge zu verstehen, von denen sie keine Ahnung haben. Dabei ist es nicht so, dass sie bewusst aufschneiden, sie erliegen tatsächlich der Illusion, etwas zu verstehen, was sie nicht verstehen. Erst wenn sie eine genaue Erklärung liefern sollen, bricht ihr oberflächliches Wissen in sich zusammen. ›Ich ahnte nicht, wie wenig ich über diese Dinge wusste, bis ich sie zeichnen musste‹, kommentierte ein Proband seine Veloskizze. Die instinktive Selbstüberschätzung zeigt sich während der Corona-Pandemie besonders spektakulär. Menschen, die Polymerase Chain Reaction noch nicht einmal buchstabieren können, fühlen sich berufen, ihre Meinung zu den PCR-Tests in die Welt hinauszuschreien. Dabei spielt auch der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt mit: Inkompetenten Menschen fehlt leider auch die Kompetenz, ihre Inkompetenz zu erkennen.

Der mit einer Fülle von Beispielen angereicherte Artikel Schneiders läßt die Vermutung (die Meinung?) zu, Psychologie und Soziologie seien als Disziplinen wichtiger und bedeutsamer für das 21. Jahrhundert als die Technologie in Form von omnipräsenter Digitalisierung und omnipotenter Künstlicher Intelligenz.

Reto U. Schneider. »Die Wissenschaft der Meinungsbildung.« Neue Zürcher Zeitung, 01.05.2021, https://www.nzz.ch/folio/warum-sie-nie-recht-haben-ld.1612968.

Der Spürsinn des Plettenberger Spähers

In seinem Kommentar des kurzen Briefwechsels zwischen dem frisch promovierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler und dem 63 Jahre älteren Staatsrechtler Carl Schmitt, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte abgedruckt ist, formuliert der Schmitt-Biograph Reinhard Mehring metaphernvoll:

Noch einmal nimmt der alte Scout aus dem Sauerland in den frühen 80er-Jahren Witterung auf – und sucht das Gespräch mit einem aufstrebenden Nachwuchswissenschaftler.

Die poetische Melange aus militärischem Jargon und Jägersprache, die den Kundschafter, den Pfadfinder, den Abhörer (»Scout«, von lat. ascultare: horchen, zuhören) mit einem übermenschlichen, weil animalischen Geruchssinn (»Witterung aufnehmen«, mit Hilfe der wehenden Luft riechen) ausstattet, belegt den greisen Exilanten in der sauerländischen Vier-Täler-Stadt mit mythischen Qualitäten.

Reinhard Mehring. »Akkreditierung im Schmittianismus?« Kommentar zu Briefe 1982/1983, von Herfried Münkler und Carl Schmitt. Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/2, Sommer 2021, pp. 113-8, hier p. 113.

Sprach- und Haarkultur

Joachim Hentschel berichtet heute in der SZ über eine Zoom-Pressekonferenz mit einem Ex-Beatle:

»Ich habe das Haus in einem Jahr nur acht Mal verlassen«, sagt Ringo Starr, der seinen Liverpooler Seefahrerakzent noch heute wie eine wertvolle historische Apfelsorte pflegt. »Aber jetzt habe ich meine zwei Spritzen bekommen und könnte sofort mit euch allen abhängen.« Die Beatles lassen sich impfen. Es könnte bereits weltweite Signalwirkung haben, noch bevor der FC Bayern drankommt.

Der Vergleich von Akzent- und Apfelpflege erinnert mich an Arnold Schwarzeneggers Haarfarbe, die eine überregionale Tageszeitung – ich habe vergessen, welche – einst als »schrankfarben« bezeichnet hatte, während ein Magazin – ich habe vergessen, welches – darauf hinwies, daß Schwarzeneggers Haar je nach Lichteinfall »himbeerfarben« schimmere. Auf Sprach- und Haarpflege sollte mehr geachtet werden.

Joachim Hentschel. »Der Alleinunterhalter.« Süddeutsche Zeitung, 22. März 2021, https://www.sueddeutsche.de/kultur/ringo-starr-beatles-zoom-in-1.5242864.

Verletzte Gefühle

Claudia Mäder macht in einer Rezension in der heutigen NZZ auf einen Artikel Ludwig Marcuses aus dem Jahre 1930 aufmerksam, der von bestechender Aktualität in der global geführten ›Debatte‹ um verletzte (heilige) Gefühle ist:

Anlass für den Text war ein Streit um Göttliches gewesen. 1927 hatte der deutsche Maler George Grosz ein Bild veröffentlicht, das den gekreuzigten Jesus mit Soldatenstiefeln und Gasmaske zeigte – eine Anklage wegen Gotteslästerung und mehrere Prozesse waren die Folge. Der Fall löste heftige Reaktionen aus in der deutschen Öffentlichkeit. Die politische Rechte beanstandete die ›grenzenlose Verletzung aller christlich empfindenden Menschen‹, der Künstler verwahrte sich gegen den Vorwurf der Verhöhnung und wollte allein die ›furchtbare Brutalität‹ seiner Zeit dargestellt haben, und die Gerichte debattierten darüber, ob Bilder den Tatbestand der Gotteslästerung überhaupt erfüllen könnten.

In seinem Beitrag »Achtung, heilige Gefühle!« benennt Marcuse das Zentralproblem:

[H]at der Staatsbürger überhaupt einen Anspruch auf Anstoßnehmen? Kann es sinnvoll überhaupt so etwas geben wie staatlicher Schutz irgendwelcher Gefühle? Und wenn man prinzipiell einen solchen Schutz fordern sollte: welche Ideen und Gefühle sind dann zu schützen und welche nicht?

Er schließt mit den Worten:

Nicht zu verletzen – ist leider nicht möglich. Nicht verletzt zu werden – ist leider nicht möglich. Aber es ist wenigstens möglich: nicht Anstoß zu nehmen. Toleranz kann nur eins heißen: Disziplin in der Reaktion auf Verletzungen. Bisher aber hieß Toleranz meistens: es ist einigen Gruppen gestattet, die Äußerungen andrer Gruppen zu beschränken – indem man einen bestimmten Komplex von Ideen und Gefühlen für tabu erklärte. Dagegen muß einmal deutlich bekannt werden: auch die heiligsten Gefühle eines Menschen können nicht verbindlich sein für die Äußerungsfreiheit des Nebenmenschen. Toleranz heißt: seine heiligen Gefühle nicht profanieren zu einer Bevormundung des Nebenmenschen. Man zweifelt doch sehr an der Heiligkeit von Gefühlen, die sich weniger in einer Sicherheit, in einem beseligenden Glauben äußern als im Haß gegen die Manifestationen der Ungläubigen – im Wittern von Frevlern.

Was wären wir, würden uns sämtliche Steine des Anstoße(n)s aus dem Weg geräumt werden? Niemand würde verletzt werden, niemand bekäme einen Sprung, niemand könnte ein Immunsystem ausbilden.

Claudia Mäder. »Hate-Speech gegen den Herrn.« Rezension zu Verfluchte Götter. Die Geschichte der Blasphemie, von Gerd Schwerhoff. Neue Zürcher Zeitung, 10.03.2021, https://www.nzz.ch/feuilleton/blasphemie-das-buch-verfluchte-goetter-liefert-ihre-geschichte-ld.1605596?reduced=true.

Ludwig Marcuse, »Achtung, heilige Gefühle!« Weltbühne, XXVI. Jahrgang, 1930, 1. Band, pp. 914-6, https://archive.org/details/DieWeltbhne26-11930/page/n931/mode/2up.

Auf dem Weg ins Vollidiotentum

Felix Heidenreich heute in der NZZ:

Erst die Handwerkszünfte bringen echtes Kunsthandwerk hervor, die wissenschaftlichen Institutionen Exzellenz. Wer etwas gut können will, kann nicht alles können. Aber irgendwann dreht sich das Verhältnis: In der berühmten Stecknadelfabrik findet sich, so

[Adam]Smith, womöglich niemand mehr, der in der Lage wäre, allein eine Stecknadel fertigzustellen. Der zerhackte Arbeitsprozess macht uns zu Idioten, im besten Fall zu Fachidioten, im schlimmsten Fall zu Vollidioten.

Und weiter:

Genau diese Arbeitsteilung macht den treibenden Motor der Vermurksung unserer mentalen Infrastrukturen aus: Unsere Kinder lernen nicht mehr schreiben, weil sie es ja nicht können müssen. Bald werden sie wohl auch nicht mehr tippen müssen, sondern Spracherkennungsprogramme bedienen. Entsprechend schwindet die Notwendigkeit von Fremdsprachenkenntnissen oder einer musikalischen Ausbildung.

Die Etablierung eines Vollidiotentums mittels Absenkung des Niveaus bringt automatisch, problemlos und unumgänglich eine Fülle neuer Genies hervor. Citius, altius, fortius – aber bitte mit einfachsten Mitteln.

Felix Heidenreich. »Mach’s leichter, wenn’s zu schwierig wird: Sobald die Kompetenzen schwinden, senken wir die Anforderungen. Aber wissen wir auch, was wir damit auslösen?« Neue Zürcher Zeitung, 08.03.2021, https://www.nzz.ch/feuilleton/bildungsdebatte-wie-wir-zu-fachidioten-werden-ld.1604614.

Das Ende der Schönheit

Finde in Sloterdijks Notizen unter dem Datum des 29. September 2011 die triviale, aber erstaunliche Feststellung: »Casanova soll gesagt haben, auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende.« Diese Äußerung ist in ihrer Resignation zugleich tröstlich als auch lächerlich. Tröstlich, weil einem die engen Grenzen der physischen Attraktivität leger vor Augen geführt werden; lächerlich, weil Casanova die weiten Dimensionen der psychischen Schönheit nicht wahrnehmen konnte oder wollte; die Kartographierung der terra incognita fand nicht statt.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, p. 160.

Das Glück des Cristiano Ronaldo

Der in Harvard lehrende Moralphilosoph Michael Sandel erinnert in einem Interview anläßlich der Publikation seines neuen Buches Vom Ende des Gemeinwohls an etwas Triviales, dessen man sich in unserer heutigen Leistungs- und Wertegesellschaft jedoch unbedingt bewußt sein sollte (ich zitiere den Dolmetscher):

Nehmen wir etwa einen sehr erfolgreichen Sportler wie Cristiano Ronaldo, der Dutzende Millionen an Gehalt einstreicht, ein bedeutender Fußballspieler. Aber ist das wirklich sein eigenes Verdienst, die Talente, die er hat, daß er so gut Fußball spielt? Hat er nicht auch großes Glück gehabt? Ist es nicht auch Zufall, daß er in einer Gesellschaft lebt, die eben Fußballspielen so schätzt und die ihm es ermöglicht hat, solchen Erfolg zu erringen? Hätte er in der Renaissance gelebt, wo die Menschen eben für Fußball nicht so große Achtung hegten, sondern vielleicht eher für Fresko-Maler, da hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen. Und so gilt es eben auch für die Wirtschaft insgesamt: Wir, die wir Erfolg haben im Wirtschaftsleben, sollten uns immer dessen bewußt sein, daß wir Glück haben, daß wir eben belohnt werden für das, was wir können, durch eine Gesellschaft, die eben zufälligerweise das schätzt, worin wir gut sind.

Die heute Erfolgreichen sollten also Demut zeigen und Angst haben vor einer neuen Renaissance – aber vielleicht ist diese bereits subtil am Werk.

»Philosoph Michael Sandel über Corona in den USA (Gespräch).« Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit, 1. November 2020, 21:16-22:20, podcast-mp3.dradio.de/podcast/2…

Schadenfreude

Das vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Wörterbuch Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary verzeichnet für den 2. Oktober einen Anstieg der Zugriffe auf das Lemma »schadenfreude« um 30.500 Prozent! Den Grund dafür sieht das Wörterbuch im positiven COVID-19-Test von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania.

»Trending: ›schadenfreude‹.« Merriam-Webster, October 2, 2020, www.merriam-webster.com/news-tren…

Nachdenklichkeit und Corona-Krise

Ab heute treten Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen bei Schul-, Gottesdienst- und Geschäftsbesuchen in Kraft. So dürfen nicht nur Spielplätze, Museen oder Zoos wieder öffnen, auch der Gang zu Friseursalons, von denen es in Deutschland gut 80.000 gibt, ist nach sechs Wochen wieder erlaubt – selbstredend unter strengen Hygienevorschriften. Konnte man bis Mitte März noch selbstverständlich zum Friseur gehen, so wurde der Alltag, das sogenannte ›normale Leben‹, urplötzlich durch eine globale Gesundheitskrise aus den Angeln gehoben und in Frage gestellt, wodurch auch das Selbstverständliche erschüttert wurde.

Ein Bonmot des Philosophen Hans Blumenberg, mit dem dieser seine 1980 gehaltene Dankrede zur Verleihung des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa beschließt, und das seit 2006 eine Gedenktafel am Geburtshaus Blumenbergs in der Lübecker Hüxstraße 17 ziert, lautet: »Nachdenklichkeit heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.« Man könnte nun problemlos diese ›Nachdenklichkeit‹ durch ›Krise‹, speziell durch ›Corona-Krise‹ ersetzen, die als eine global auftretende Ausnahmesituation der Definition immenses Gewicht verleiht: Corona-Krise heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.

Die Pandemie verdeutlicht nicht nur die Fragilität des Systems; sie zeigt uns auch unsere nicht minder fragilen Selbstverständlichkeiten auf. Unsere Gesundheit wird uns erst in der Krankheit bewußt. Ein Muskel, von dessen Existenz wir rein gar nichts wissen, drängt sich erst ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn er im Zuge alltäglicher Bewegungen schmerzt. Die heute wiedereröffnenden Friseursalons, die wir als selbstverständliche Servicepunkte in unser aller Leben zur Kenntnis genommen und dadurch nicht weiter beachtet hatten, lassen uns die Auswirkungen der Krise am eigenen Leibe, genauer: an den eigenen Haaren erfahren.

Das einst Selbstverständliche, das uns Orientierung und Sicherheit gegeben hatte, beginnt schon jetzt wie ein flüchtiger Traum zu wirken, und es wird uns nach der Corona-Krise mehr denn je als suspekt erscheinen. Die Pandemie katapultiert uns nicht nur aus den Friseurstühlen hinaus, sondern gerade auch aus unseren Selbstverständlichkeiten, und zwar mit einer längst überwunden geglaubten Effektivität, Radikalität und Ungewißheit. Doch Krise und Nachdenklichkeit eröffnen uns Spielräume, kreative Orte, an denen wir uns ausprobieren, Alternativen entwickeln und Fragen stellen können, auf die wir noch keine Antwort wissen müssen.

Blumenberg definiert in seiner Rede den Menschen als »das Wesen, das zögert«. Nun zwingt uns die aktuelle Situation eine Pause auf, läßt uns zögern und wirft uns dadurch auf unser Wesenhaftes zurück, macht uns unsere Wesenhaftigkeit als Distanzgeschöpf bewußt. Es täte uns daher allen gut, dieses neu oder wiederentdeckte Selbstbild festzuhalten und die in der Corona-Krise erlernten Verhaltensweisen auch in Zukunft anzuwenden, zumindest jedoch sich ihrer zu erinnern, wenn COVID-19 wie selbstverständlich beherrschbar geworden ist.

»Diese neuen Regeln gelten von heute an.« Süddeutsche Zeitung, 4. Mai 2020, www.sueddeutsche.de/politik/c…

Philipp Stoellger. »Kulissenkunst des Todes. Zum Ursprung des Bildes aus dem Tod.« Performanzen des Todes. Neue Bestattungskultur und kirchliche Wahrnehmung. Herausgegeben von Thomas Klie. Kohlhammer, 2008, pp. 15-40, hier p. 16.

Hans Blumenberg. »Nachdenklichkeit.« Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 1980. II. Lieferung. Lambert Schneider, 1981, pp. 57-61, hier pp. 57, 61.