Metapher

Carl Schmitts Oasen-Oase

Nach der Lektüre der vor einer Woche publizierten Korrespondenz zwischen dem »historisch orientierte[n] Philosoph[en] Hans Blumenberg« und dem »philosophisch beschlagene[n] Historiker Reinhart Koselleck« (BW Blumenberg/Koselleck, 113) blätterte ich durch die bereits erschienenen drei anderen Blumenberg-Korrespondenzbände und stieß zufällig auf eine interessante Passage eines Briefes, den der Altenberger Eremit am 27. April 1976 an Carl Schmitt gerichtet hat:

Es war, unmittelbar vor dem Beginn des Sommersemesters, die letzte Chance, diesen Brief noch zu schreiben; das entschuldigt seine Flüchtigkeit nicht. Ich wünsche Ihnen in Ihrer Oasen-Oase einen schönen Sommer. (BW Blumenberg/Schmitt, 149)

Blumenberg bezog sich mit dieser ominösen »Oasen-Oase« zunächst auf eine Widmung Schmitts, die dieser dem Münsteraner Philosophen mit Datum des 9. Dezember 1975 hatte zukommen lassen, und zwar von einem Ort, »in einer – von allen Seiten bedrohten – / bescheidenen Oase innerhalb der weiten / – ihrerseits wieder sehr kleinen – kosmischen / Oase ›Erde‹« (BW Blumenberg/Schmitt, 144).

Was hier subtil und zwischen den Zeilen beobachtet werden kann, ist die Multiplikation der Oasen, quasi eine ›Mehrphasenoase‹, die lokal, kosmisch, historisch und metaphorisch gelesen und begriffen werden kann.

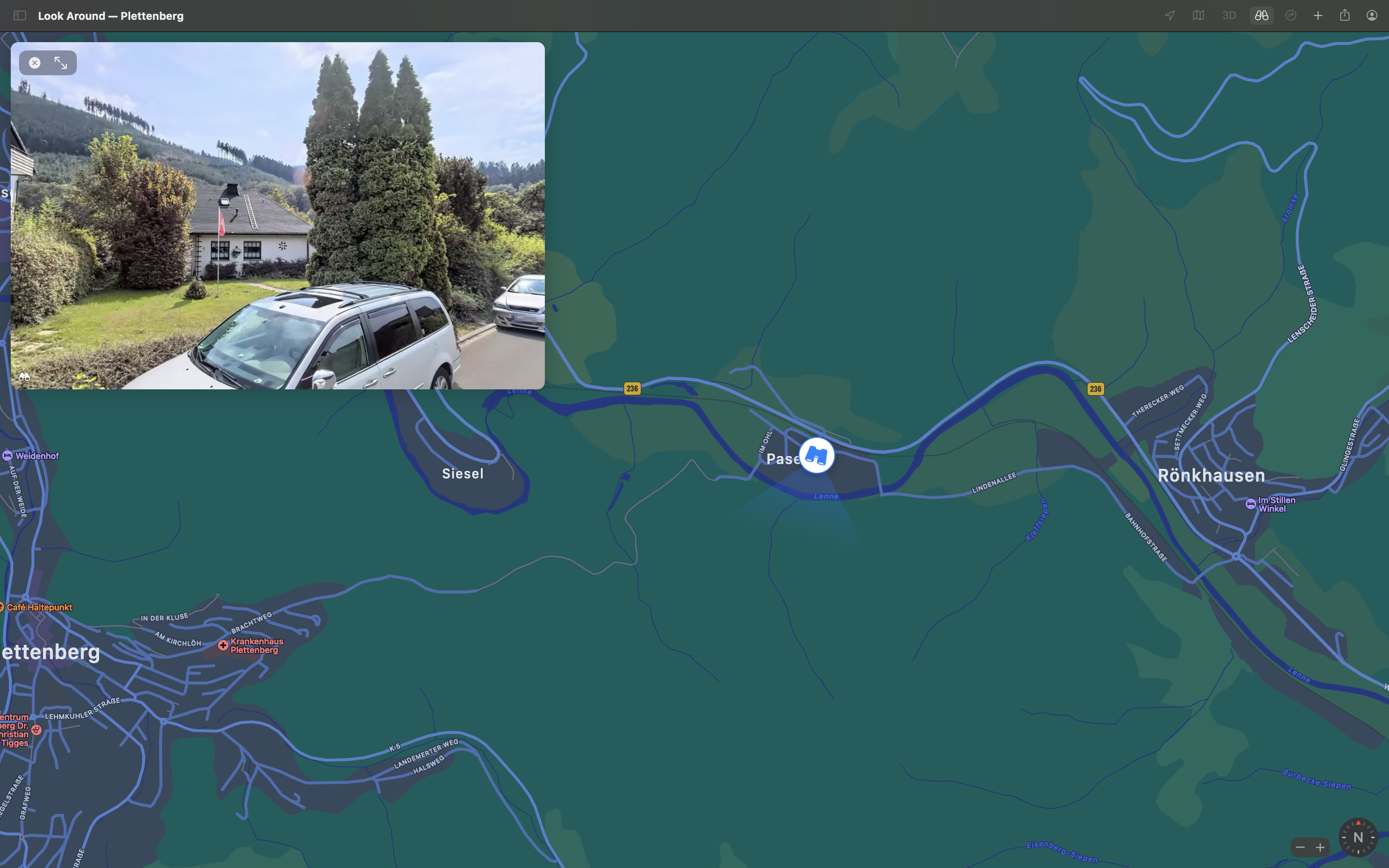

Zunächst wird Schmitts Wohnort Plettenberg-Pasel, genauer: der Bungalow mit der Adresse »Am Steimel 7«, als lokale Oase gesehen, ein Refugium, in dem der pensionierte Professor mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte und das er in Anlehnung an Machiavellis toskanisches Exil »San Casciano« taufte (der Dorfschmied brachte ein passendes Metallschild an der Gartenseite des Hauses an).

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli [sic!] während seines Exils aufhielt, in San Casciano in Val di Pesa, Ortsteil Sant’Andrea in Percussina«, 23. Mai 2014, CC BY 3.0, Wikipedia

Ernst-Wolfgang Böckenförde erkundigte sich am 19. Juni 1970: »Wie steht es mit Anni’s Haus? Kann der Umzug, wie geplant, stattfinden? Mir gefällt dies neue Domizil für Sie übrigens sehr gut.« (BW Böckenförde/Schmitt, 537) Vom Brockhauser Weg sollte es 1971 in die Bungalow-Oase gehen.

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Die nun von Schmitt erwähnte und auf Blumenberg anspielende »kosmische Oase« geht über das lokale sauerländische Kleinstgebiet hinaus und stellt den gesamten Planeten Erde als eine globale und – nach derzeitigem Wissensstand – einzigartige Existenzoase dar. Ganz am Ende von Blumenbergs Die Genesis der kopernikanischen Welt, die Carl Schmitt als ein »hinreissende[s] Werk[]« (BW Blumenberg/Schmitt, 143) lobte, heißt es:

Es ist mehr als eine Trivialität, daß die Erfahrung, zur Erde zurückzukehren, nicht anders hätte gemacht werden können als dadurch, sie zu verlassen. Die kosmische Oase, auf der der Mensch lebt, dieses Wunder von Ausnahme, der blaue Eigenplanet inmitten der enttäuschenden Himmelswüste, ist nicht mehr ›auch ein Stern‹, sondern der einzige, der diesen Namen zu verdienen scheint. (793-4)

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei, Wikipedia

Der Mensch kommt nicht umhin, hier, auf der Erde, leben zu müssen, und es liegt an ihm, die Oasenhaftigkeit seiner irdischen Lebenswelt zu hegen und zu pflegen, auf daß sie weniger Verbannungsort und mehr Paradies sein möge.

Und damit kämen die etymologischen, die historisch-metaphorischen Dimensionen der Oase zur Geltung:

Oase, deren altgriechischer Begriff Ὄασις vermutlich auf das ägyptische wḥ3.t für ›Kessel‹ zurückzuführen ist, bezeichnet ein fruchtbares Gebiet in der Wüste, das durch Wasservorkommen (etwa einen Brunnen, eine Quelle oder einen Wadi) bewohnbar ist. Die antike Welt kannte derer sechs, gelegen in der libyschen Wüste. Dem Kleinen Pauly ist zu entnehmen, daß man seit der 21. Dynastie (um etwa 1075 v. Chr.) »von Verbannungen Mißliebiger in die O[asis], bes[onders] el-Charge, [hört]; noch die Bischöfe Athanasios und Nestorios lebten dort in der Verbannung« (KlP 4,221). Nach dem Ende des Dritten Reichs und seiner Zeit im Berliner Camp und in Nürnberger Haft kehrte Carl Schmitt 1947 in seine Plettenberger Heimat zurück, die er bald schon als Exil ansehen wird, wo er intellektuell und geographisch isoliert und verbannt – also in einer Oase im Sinne jener frühen, ursprünglichen (Neben-)Bedeutung – lebte. Blumenberg gegenüber klagte er über seine »astronomische[] Entfernung vom heutigen Buch- und Antiquariats-Markt« (BW Blumenberg/Schmitt, 142); die Bücherprovinz ist keine Bücheroase. Doch zunächst empfand Schmitt, wie Reinhard Mehring in seiner großen Biographie schreibt, »Plettenberg dennoch gegenüber dem ›Schutthaufen‹ Berlin als Asyl.« (Mehring, 454)

Spricht man heute von Oase, so tut man dies mit positiver Konnotierung. Pfeifers Etymologisches Wörterbuch klärt auf:

Heute übliches Oase kommt im 19. Jh. auf (zuerst Oasen Plur., Goethe 1817). Von der 1. Hälfte des 19. Jhs. an findet sich metaphorischer Gebrauch für ›erfreuliche Ausnahme von sonst unangenehmen Erscheinungen, Lichtblick, Zuflucht‹. (938)

Ein Zufluchtsort war die sauerländische Heimat letztlich doch; hier konnte Schmitt ungestört korrespondieren, wandern und Gäste empfangen. Die »Oasen-Oase«, die das große Globale ins kleine Provinzielle zog, erinnert an Jean Pauls Definition der Idylle als »epische Darstellung des Vollglücks in der Beschränkung.« (Vorschule der Ästhetik, § 73) Man ist geneigt, sich dabei zwei intellektuelle Herbergsväter hinter ihren Schreibtischen in den Oasen-Idyllen Pasel und Altenberge vorzustellen.

Akustische Bahnreisen

Ueli Bernays hört in seiner Würdigung des achtzigjährigen Bob Dylan genau hin:

Was macht die Eigenheit des Gesangs so attraktiv und geradezu magisch? Sie scheint die Authentizität und das Gewicht des Ausdrucks zu beglaubigen. So irritiert es die echten Bob-Dylan-Fans kaum, dass die vokalen Nebengeräusche, der velare und gutturale Lärm in der Gesangskunst ihres Idols im Alter zugenommen haben: Die Kröten krächzen öfter im Hals. Dann wiederum raspelt und schnaubt die Stimme wie eine müde Dampflokomotive.

Es ist diese müde Dampflokomotive, die gegen den monotonen, softwaretechnischen Perfektionismus heutiger Chartserfolge das Zerbrechlich-Menschliche des Individuums stellt und es zelebriert.

Ueli Bernays. »Bob Dylans Stimme ist unverwechselbar. Über ihre Schönheit lässt sich streiten.« Neue Zürcher Zeitung, 24.05.2021, https://www.nzz.ch/feuilleton/bob-dylans-stimme-ein-organ-jenseits-der-normen-ld.1623833.

Der Spürsinn des Plettenberger Spähers

In seinem Kommentar des kurzen Briefwechsels zwischen dem frisch promovierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler und dem 63 Jahre älteren Staatsrechtler Carl Schmitt, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte abgedruckt ist, formuliert der Schmitt-Biograph Reinhard Mehring metaphernvoll:

Noch einmal nimmt der alte Scout aus dem Sauerland in den frühen 80er-Jahren Witterung auf – und sucht das Gespräch mit einem aufstrebenden Nachwuchswissenschaftler.

Die poetische Melange aus militärischem Jargon und Jägersprache, die den Kundschafter, den Pfadfinder, den Abhörer (»Scout«, von lat. ascultare: horchen, zuhören) mit einem übermenschlichen, weil animalischen Geruchssinn (»Witterung aufnehmen«, mit Hilfe der wehenden Luft riechen) ausstattet, belegt den greisen Exilanten in der sauerländischen Vier-Täler-Stadt mit mythischen Qualitäten.

Reinhard Mehring. »Akkreditierung im Schmittianismus?« Kommentar zu Briefe 1982/1983, von Herfried Münkler und Carl Schmitt. Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/2, Sommer 2021, pp. 113-8, hier p. 113.

Sprach- und Haarkultur

Joachim Hentschel berichtet heute in der SZ über eine Zoom-Pressekonferenz mit einem Ex-Beatle:

»Ich habe das Haus in einem Jahr nur acht Mal verlassen«, sagt Ringo Starr, der seinen Liverpooler Seefahrerakzent noch heute wie eine wertvolle historische Apfelsorte pflegt. »Aber jetzt habe ich meine zwei Spritzen bekommen und könnte sofort mit euch allen abhängen.« Die Beatles lassen sich impfen. Es könnte bereits weltweite Signalwirkung haben, noch bevor der FC Bayern drankommt.

Der Vergleich von Akzent- und Apfelpflege erinnert mich an Arnold Schwarzeneggers Haarfarbe, die eine überregionale Tageszeitung – ich habe vergessen, welche – einst als »schrankfarben« bezeichnet hatte, während ein Magazin – ich habe vergessen, welches – darauf hinwies, daß Schwarzeneggers Haar je nach Lichteinfall »himbeerfarben« schimmere. Auf Sprach- und Haarpflege sollte mehr geachtet werden.

Joachim Hentschel. »Der Alleinunterhalter.« Süddeutsche Zeitung, 22. März 2021, https://www.sueddeutsche.de/kultur/ringo-starr-beatles-zoom-in-1.5242864.

Der Unlöwe von Münster

Hans Blumenberg zum 100. Geburtstag

Als der dreizehnjährige Hans Blumenberg, Schüler des Lübecker Elite-Gymnasiums Katharineum, am 28. Oktober 1933 in Begleitung seines Vaters erstmals Münster besuchte, und zwar anläßlich der Bischofsweihe Clemens August Graf von Galens, konnte er nicht wissen, daß auch er einst in der Stadt des Westfälischen Friedens eine löwenhafte Existenz führen würde. Während von Galen den Beinamen »Löwe von Münster« insbesondere aufgrund dreier Predigten erhielt, in denen er vehement und mutig Kritik an der menschenverachtenden Nazi-Ideologie, der Rassenlehre und Euthanasie, übte, lag das Großkatzenartige Blumenbergs weniger in der Wildheit oder Gefährlichkeit, die den König der Tiere auszeichnet, als vielmehr in der souveränen Ruhe, mit der der in seine Höhle zurückgezogene Denkarbeiter nachts auf Geistesbeutezug ging: »Wer besser denkt«, so Blumenberg in einer Vignette über Löwen, »fängt mehr.« [Weiterlesen auf der Freitag]

Idiolekt

»Man könnte«, erklärt Felix Heidenreich in seinem empfehlenswerten, Anfang Mai erschienenen Großessay Politische Metaphorologie, »an einzelnen Abschnitten seiner [Hans Blumenbergs] Texte zeigen, wie er mit literarischer Finesse einen Spannungsbogen aufbaut und am Ende eines Absatzes wie mit einer Coda schließt: Lange, bisweilen verschnörkelte Hypotaxen enden nicht selten mit einem sentenzenhaften Fazit.« (65) Heidenreich selbst neigt weder zu komplizierten Sätzen noch bringt er seine Gedanken mit einem Aperçu auf den Punkt; er zelebriert vielmehr das überraschende Abdriften ins Englische, unklar, ob dieses Manöver eine tiefere Funktion erfüllen oder schlicht einen cool klingenden Manierismus bedienen soll, der allerdings oftmals awkward daherkommt: Ausdrücke wie out of the blue (9), whatever helps (10), more of the same (35), get over it! (51), and that’s it (91) oder view from nowhere (107) stehen exklamativ und scheinbar unmotiviert neben vertrauten griechischen und lateinischen Termini technici sowie vermeintlichen Fachbegriffen des Englischen wie muddling through (43), pole-drift (46), chandlerisms (46), cognitive shortcuts (47), empowerment (49), public understanding of science (105), exceptionalism (109) oder cliffhanger (110).

Bei einem seiner anglizistischen Ausflüge wurde ich besonders hellhörig: »Es ginge«, schreibt Heidenreich mit Bezug auf George Lakoffs und Mark Johnsons 1980 erschienener Studie Metaphors We Live By, »dann nicht nur um metaphors we live by, sondern um metaphors we kill and die for – um es mit John Lennon zu sagen.« (81) Nein, John Lennon hat »es« nicht so gesagt! Weder hat er jemals das Wort Metapher in seinen Liedtexten verwendet – obschon er es sicherlich in »Give Peace A Chance« (Ev’rybody’s talking ’bout metaphors…) oder »God« (I don’t believe in metaphors…) hätte tun können – noch hat er von »kill and die for« gesprochen. In »Imagine« heißt es in der zweiten Strophe: »Nothing to kill or die for« – Lennons Konjunktion bietet dem Adressaten eine Alternative; in Heidenreichs Version ist man zum Töten und Sterben verdammt.

Diese kleine musikhistorische Ungenauigkeit macht Heidenreich mit seinen Ausführungen über die deutsche Band Tocotronic wieder wett, der er »eine[] erschreckend gründliche[], disziplinierte[] und perfektionsorientierte[] Maloche am Mythos« (117) attestiert, insofern der Kärrnerarbeit – das Lektorat hätte die »Kernerarbeit« (104) unbedingt korrigieren müssen – der akademischen Philosophie ähnelt.

Felix Heidenreich. Politische Metaphorologie. Hans Blumenberg heute. Metzler/Springer, 2020.

Da-Heim-Sein

In Peter Sloterdijks kontroverser Basler (1997) beziehungsweise Elmauer Rede (1999) Regeln für den Menschenpark findet sich die folgende, auf Heideggers sogenannten Humanismusbrief (1946/47) anspielende Passage: »Nur kraft dieser Askese würde eine Gesellschaft der Besinnlichen jenseits der humanistischen literarischen Sozietät sich formieren können; es wäre dies eine Gesellschaft aus Menschen, die den Menschen aus der Mitte rückten, weil sie begriffen hätten, daß sie nur als ›Nachbarn des Seins‹ existieren – und nicht als eigensinnige Hausbesitzer oder als möblierte Herren in unkündbarer Hauptmiete.« In Zeiten von Wohnungsnotstand und astronomisch hohen Mietpreisen ergibt das anthropotopologische Bild Sloterdijks neuen, konkreten Sinn: Das Sein als unerreichbares Da-Heim-Sein verstanden, läßt lange Warteschlangen Da-Seins-Berechtigter vor dem geistigen Auge erscheinen; die fließbandartige Wohnungsbesichtigung ist das luxussanierte Höhlengleichnis unserer Zeit. Schon ein kurzer Blick auf die ersehnten Quadratmeter lindert die Da-Seins-Not, doch: Der Begriff ›wohnen‹, der etymologisch mit ›zufrieden sein‹, ›lieben‹ und ›schätzen‹ verbunden ist, scheint seine Griffigkeit eingebüßt zu haben. »Eine schlechte Wohnung«, so Vater Märten in Goethes Was wir bringen, »macht brave Leute verächtlich.« Dies gilt im übrigen auch für das »Haus des Seins«.

Peter Sloterdijk. Regeln für den Menschenpark. Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanismus. Sonderdruck. Suhrkamp, 1999, p. 30.

Art. »wohnen.« Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar Seebold. 25., durchgesehene und erweiterte Aufl., de Gruyter, 2011, p. 994.

Johann Wolfgang Goethe. »Was wir bringen.« Weimarer Klassik 1798-1806. Herausgegeben von Victor Lange. Hanser, 1986. Genehmigte Taschenbuchausgabe. btb, 2006, pp. 750-83, hier p. 754. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 6.1.

Martin Heidegger. Über den Humanismus. 11. Aufl., Klostermann, 2010, p. 5.

Gesäßtorturen

Ich entdecke bei Musil das mir unbekannte Bild des »ungesattelten Igel[s]« und ziehe sogleich eine botanische Parallele zu Echinocactus grusonii, der im Volksmund ›Schwiergermutterstuhl‹ genannt wird. Weder möchte man auf jenem »nachhause reiten« noch auf diesem Platz nehmen.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 99. Gesamtausgabe Band 2, herausgegeben von Walter Fanta.

Kollidierende Weißheiten. Gedankenströme zu Lewitscharoff und Blumenberg

Es ist ein warmer Sonntag im Jahr 1982. »Gegen 15 Uhr zog sich Isa weiß an.« So beginnt das kryptisch betitelte Kapitel »Nr. 255431800« von Sibylle Lewitscharoffs im September 2011 erschienenem Roman Blumenberg. Kryptisch ist es allerdings nur für die nächsten 30 Seiten, nach denen der Leser aufgeklärt wird: es handelt sich um Isas Personalausweisnummer. Isa ist Elisabeth Kurz aus Heilbronn, derzeit Studentin in Münster. Doch warum wird sie zur blassen Zahlenreihe entindividualisiert? Der Grund ist schockierend, hängt allerdings mit Farben, Wasser und nicht zuletzt auch mit Metaphern zusammen.

»Alles so weiß« heißt es zu Beginn jenes ominös betitelten Kapitels. In der Tat wird der Leser mit einer absolut weißen Isa konfrontiert: Kleid, Strümpfe, Perlenkette, selbst ihre Haut. Da paßt es ins farbsymbolische Muster, daß sie am Vorabend »[v]ierundzwanzig weiße Lilien, gehüllt in weißes Seidenpapier« am Grünen Weg 30 in Altenberge, dem Wohnort des von ihr vergötterten Philosophen, abgelegt hatte. Das ist weder Eis- noch Blumenberg, zumal das unrein-reine Arrangement seinen Adressaten nie erreicht: es wird gestohlen und läßt die Beteiligten im Dunkeln zurück.

Ist es unerhörte Liebe zu einem unerreichten Mann, die Isa »in ihrem weißen Kleid wie ein Engel, ein Blumenmädchen aus dem Nirgendwo«, stadtauswärts radeln läßt, bis sie auf einer Brücke anhält und sich »engelgleich« in die Tiefe auf die Autobahn stürzt? Ein Schock für den Leser! Doch es kommt, wie es kommen muß – nämlich noch schlimmer: »Der Lastwagen der Firma Zapf war mit mehreren Rädern darüber gerollt, hatte Teile mitgeschleppt, bis er hinter der Brücke zum Stehen gekommen war.« Hier kollidiert also ein LKW mit einem wahrscheinlich schon toten menschlichen Körper, einem weißen, gefallenen Engel, einem Eisberg inmitten des Verkehrsflusses, inmitten kraftvoller Blechlawinen, auseinandergerissen und verstreut in trommelndem Regen.

Ja, der Regen! Daß es an diesem fatalen Sonntag in Lewitscharoffs Münster in Strömen gießt – worauf gleich viermal hingewiesen wird –, daß Isas Kreppkleid ein fließendes ist, daß sie vom Fahrradfahren ins Schwitzen gerät, ja, daß auch Bruce Springsteens »The River«, das »schon zum zweiundzwanzigsten Mal« ertönt (spielt es auf den 22. Mai aus Blumenbergs Textfundstelle an?), zur wässrigen Atmosphäre beiträgt, strapaziert die Hydro-Metaphorik schon gewaltig. »We’d go down to the river / And into the river we’d dive / Oh down to the river we’d ride«.

Acht Monate nach diesem literarischen Selbstmord kommt im Mai 2012 ein Buch über Metaphern aus dem Blumenbergschen Nachlaß heraus: Quellen, Ströme, Eisberge. Bereits der Titel ruft den Autobahnsprung, den Regen, das weiße Blumen(berg)mädchen aus Lewitscharoffs Roman hervor, dem übrigens eine nicht unwichtige Widmung vorangestellt ist: »Für Bettina Blumenberg«, die Tochter des distanzierten Nachtarbeiters. Doch um Metaphern geht es mir nicht. Mir fiel einzig eine eher marginale Zeitungsmeldung auf, die Hans Blumenberg in besagtem Nachlaßband auf Seite 228 anführt. Dort steht:

»In Münster wird eine Studentin am 22. Mai 1980 von einem Bus auf der Busspur angefahren; der Fahrer benimmt sich dabei schlecht, und es gibt Empörung.« Man erfährt zwar nichts über die Kleidung der Verunglückten oder über das Wetter, geschweige denn über die Klamottenfarbe, doch die ›Weißheit‹ wird schon bald indirekt nachgeliefert: »Ein Leserbrief«, so Blumenberg, »möchte dieser [der Empörung] endlich Luft machen und aus dem Alltag die mißliche Behandlung anderer Verkehrsteilnehmer durch Busfahrer an die Öffentlichkeit bringen. Der Einsender schreibt: Hier scheint sich langsam die Spitze eines Eisberges zu zeigen, der schon lange in Münster besteht. (Westfälische Nachrichten, 30. Mai 1980).« Blumenberg kommentiert diesen verunglückten Metapherngebrauch mit den Worten: »Ja, wenn dieser Eisberg schon lange in Münster besteht: Wo ist dann seine Spitze geblieben? Und wie ist es möglich, daß sie sich erst langsam zeigen kann, was eben Spitzen von Eisbergen unmöglich können.«

Isa ist so ein Eisberg. Man hätte es kommen sehen müssen. Das sagt sich so leicht. Hätte es Edward John Smith, der Kapitän der Titanic, nicht auch kommen sehen müssen? Im nachhinein ist man immer schlauer, zumal es Kollisionen gibt, die einen wachrütteln und sensibilisieren. Hier kollidieren gleich mehrere Dinge: Metaphern, Studentinnen, Isa ganz in Unschuldsweiß, der versteckte weiße Eisberg im Regen, auf dem Asphalt (vielleicht von Bus und LKW kaschiert), dessen Bedrohung in den unsichtbaren sieben Achteln liegt.

Wir halten fest: In Münster gibt es Eisberge, die sich langsam zeigen, Eisberge, mit denen man kollidieren kann, und Eisberge, deren philosophisches Werk zu Lebzeiten nur die Spitze dargestellt hat.

Parasit

William S. Burroughs sagte einst: »Every man has inside himself a parasitic being who is acting not at all to his advantage.« Yony Leyser versucht in seinem assoziativ montierten Biopic A Man Within dem Parasiten des Beat-Poeten nachzuspüren.

Gerrit Bartels. »Der Schmerzdichter.« Der Tagesspiegel, 12. Jan. 2012, https://www.tagesspiegel.de/kultur/der-schmerzdichter/6056710.html.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]