Musikgeschichte

The Beatles: Now, Then And Every Time

If I never ›produce‹ anything more for public consumption than ›silence,‹ so be it. Amen. John Lennon, 1978

Am 13. Juni 2023 sprach Martha Kearney mit Paul McCartney bei BBC Radio 4 Best of Today über dessen Photo-Ausstellung in der National Portrait Gallery in London und den begleitenden, just publizierten Photoband 1964: Eyes of the Storm. Photographs and Reflections.

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

Gemeinsam schlenderten sie durch die Ausstellungsräume, während McCartney einerseits Erinnerungen und Anekdoten zu einzelnen Bildern preisgab (»There’s a picture there of John walking on water. Proof, that’s all I say.«), andererseits über den Stellenwert des Photographierens per se in den 1950er und 1960er Jahren sprach. Schließlich, kurz vor Ende des Gesprächs, lenkte Martha Kearney das Thema auf die sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹:

Und was halten Sie von den technologischen Bemühungen, durch Künstliche Intelligenz die frühen Beatles nachzubilden, Ihre Stimme jünger klingen zu lassen, diese Stimmen quasi aus dem Grab zurückzubringen?

Nun, das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, mit dem wir uns im Moment alle auseinandersetzen und versuchen, damit umzugehen, was das bedeutet. Wissen Sie, die Leute sagen mir – ich höre das nicht so oft, weil ich nicht so viel im Internet bin –, ›oh ja, da gibt es einen Track, wo John einen meiner Songs singt‹, aber er ist es nicht, es ist nur KI, wissen Sie? All das ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Und wir konnten diese Art von Dingen nutzen, als Peter Jackson den Film Get Back drehte, in dem wir das Album Let It Be machten. Er war in der Lage, Johns Stimme aus einem kleinen Stück Kassette herauszuholen, auf dem Johns Stimme und ein Klavier waren. Er konnte sie mit KI trennen, sie konnten der Maschine sagen: ›Das ist eine Stimme, das ist eine Gitarre, laß die Gitarre weg.‹ Und das hat er gemacht. Es gibt also großartige Möglichkeiten. Als wir an der letzten Beatles-Aufnahme arbeiteten – es handelt sich um ein Demo, das von John stammt und das wir gerade fertiggestellt haben und das dieses Jahr veröffentlicht werden soll –, konnten wir Johns Stimme nehmen und sie durch diese KI reinigen

[_get it pure_], sodaß wir die Aufnahme mischen konnten, wie wir es normalerweise tun würden. Das gibt einem also einen gewissen Spielraum. Es gibt also eine gute Seite und eine unheimliche Seite. Und wir müssen einfach sehen, wozu das führt.

Die letzte Beatles-Aufnahme? Wovon mag McCartney hier sprechen? Wie Keith Badman in seinem akribisch recherchierten Buch The Beatles After The Break-Up 1970-2000 ausführt, gab Yoko Ono Paul McCartney bereits im Januar 1994 während dessen Besuch in New York City anläßlich der Aufnahme ihres ermordeten Ehemannes in die Rock and Roll Hall of Fame

vier Demos John Lennons mit nach Hause

[drei Audiokassetten, auf denen in Lennons Handschrift ›for Paul‹ stand], auf denen die Aufnahmen für das ›Beatles-Comeback‹ basieren sollten. Es handelte sich um die Songs ›Free As A Bird‹ (von 1977), ›Real Love‹ (eine Version, die 1988 als ›Girls And Boys‹ auf dem Soundtrack-Album Imagine: John Lennon veröffentlicht worden war), ›Grow Old With Me‹ (eine Version, die zuvor auf dem Album Milk And Honey von 1984 veröffentlicht worden war) und ›Now And Then‹ von 1980, das oft als ›Miss You‹ oder ›I Don’t Want To Lose You‹ bezeichnet wird.

Das hier angesprochene Beatles-Comeback sollte 1995/96 in das Projekt The Beatles Anthology mit den beiden ›neuen‹ Beatles-Songs »Free As A Bird« und »Real Love« münden. »Now And Then« gehörte nicht dazu, was neben der schlechten Aufnahmequalität des Originals wesentlich an der Ablehnung George Harrisons gelegen hat, der den Song als »fucking rubbish« bezeichnet habe. (Ringo Starr hat seine persönliche Version von »Grow Old With Me« übrigens 2019 auf seinem Album What’s My Name veröffentlicht; Paul McCartney sang im Hintergrund und spielte Baß.)

Sollte es sich also bei dieser von McCartney in der Londoner National Portrait Gallery angekündigten letzten Beatles-Kooperation um John Lennons Song »Now And Then« handeln, so hätte dieses Ereignis neben aller musikqualitativer Vorbehalte und ›künstlich-intelligenter‹ Finesse auch eine autobiographische, eine zutiefst persönliche Dimension, die leicht übersehen werden kann. Um die Bedeutung zu verstehen, die »Now And Then« vor allem für Paul McCartney hat, muß man bis zum 25. April 1976 zurückgehen, dem Tag, an dem sich Lennon und McCartney zum letzten Mal begegnet sind.

Gut sieben Wochen nach John Lennons Tod traf McCartney am 1. Februar 1981 in George Martins AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat ein, um Songs aufzunehmen, die auf den Alben Tug Of War (1982) und Pipes Of Piece (1983) veröffentlicht werden sollten. Neben Ringo Starr und Stevie Wonder wurde auch Carl Perkins (1932-1998) zu den Sessions eingeladen, der großen Einfluß auf die Beatles ausgeübt hatte und ein enger Freund der vier Liverpooler geworden war. In Keith Badmans Beatles-Tagebuch ist zwischen dem 21. und 25. Februar 1981 festgehalten:

Paul und Carl Perkins beginnen mit der Aufnahme des Titels ›Get It‹ und des unveröffentlichten Songs ›My Old Friend‹ sowie einiger anderer Titel, darunter ›Honey Don’t‹, ›Boppin’ The Blues‹, ›Lend Me Your Comb‹, ›When The Saints Go Marching In‹, ›Cut Across Shorty‹ und ›Red Sails In The Sunset‹.

Besonderes Augenmerk sei auf »My Old Friend« gerichtet, einen Song, der Perkins in der Nacht vor seiner Abreise von Montserrat in den Sinn gekommen war. Am Morgen spielte er ihn Paul und dessen Ehefrau Linda (1941-1998) vor und sagte, es sei sein Geschenk für die Gastfreundschaft, die er in der letzten Woche erfahren habe. Im Song, den Perkins erst 15 Jahre später auf seinem Album Go Cat Go! veröffentlichen sollte, heißt es an einer Stelle:

Where it’s peace and quiet My old friend Won’t you think about me Every now and then

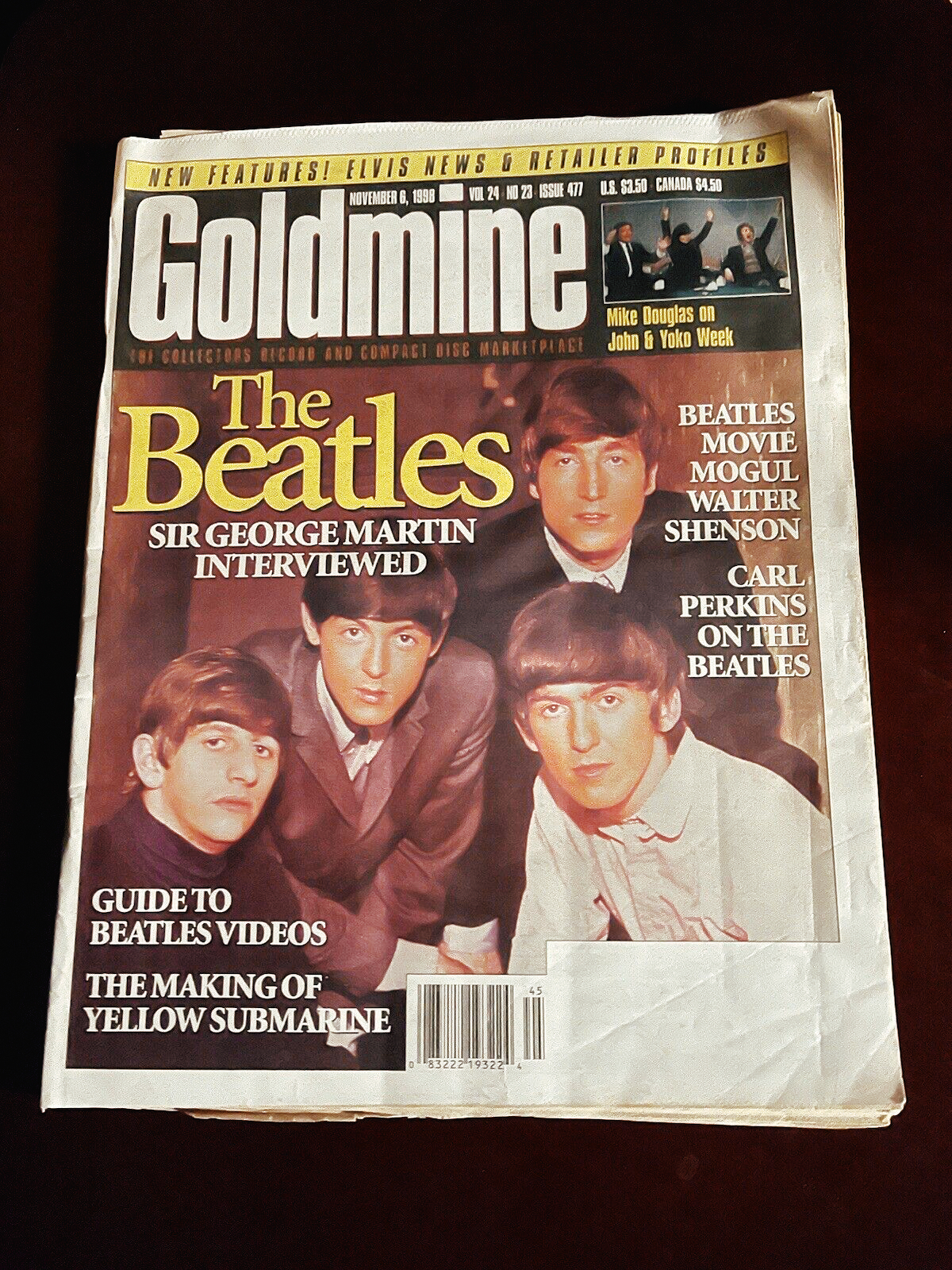

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Nachdem Perkins diese Verse gesungen hatte, brach Paul McCartney in Tränen aus; er stand auf und ging hinaus. Perkins war verwirrt: Hatte er seinen Freund verärgert? Hatte McCartney der Song nicht gefallen? Linda McCartney löste die Verwirrung auf, wie Perkins erstmals Jahre später im Goldmine Magazine vom November 1998 berichtete:

Und Linda sagte: ›Carl, ich danke dir so sehr.‹ Ich sagte: ›Linda, es tut mir leid… Ich wollte euch nicht zum Weinen bringen.‹ Sie sagte: ›Aber er

[Paul]weint und er mußte es. Er war nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenzubrechen, seit das mit John passiert ist.‹ Ich meine, er ging aus dem Zimmer, draußen an den Pool, und er hatte nur sein Taschentuch und fing an zu weinen. Und sie legte ihren Arm um mich und sagte: ›Aber wie konntest du das wissen?‹ Ich sagte: ›Was wissen, Linda? Ich weiß nicht wovon du redest?‹ Sie sagte: ›Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die wissen, was John Lennon zu Paul gesagt hat, das letzte, was er zu ihm gesagt hat. Ich und Paul sind die einzigen zwei, die das wissen, aber jetzt sind es drei, und einer von ihnen bist du… du weißt es.‹ Ich sagte: ›Mädchen, du machst mir Angst! Ich weiß nicht, wovon du redest!‹ Sie sagte, die letzten Worte, die John Lennon zu Paul im Treppenhaus des Dakota-Gebäudes gesagt hat, waren… er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Denk ab und zu an mich, alter Freund.‹[_Think about me every now and then, old friend._]

Diese beinahe märchenhafte Anekdote, die Teil der Beatles-Mythologie sein könnte (»Carl und Linda waren nun überzeugt, daß Perkins’ Song ›My Old Friend‹ von John Lennons Geist als Geschenk an Paul gechannelt worden war«), dürfte ein starkes Argument für die baldige Veröffentlichung von »Now And Then« als letzter Beatles-Song sein: Die emotionale Bedeutung, die diese (letzten) Worte und mit ihnen dieser Lennon-Track für McCartney haben dürften, werden wohl George Harrisons Veto aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzen: »And now and then, if we must start again…«

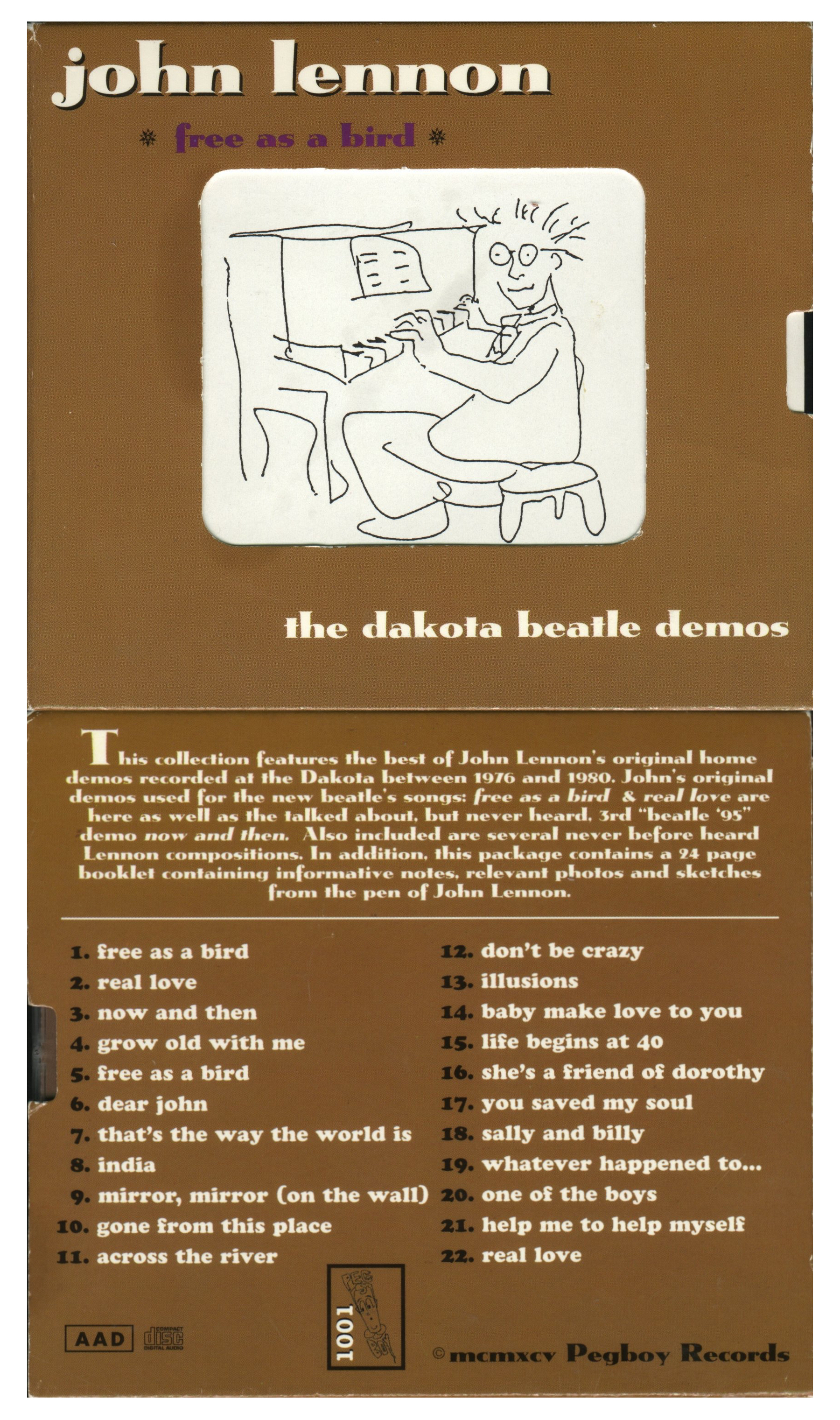

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

In meinem Bootleg-Archiv befindet sich seit Februar 2007 die digitale Kopie einer 1996 in Australien produzierten CD mit dem Titel: John Lennon – Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980. Auf dem Back-Cover heißt es:

Diese Sammlung enthält die besten Demos John Lennons, die dieser zwischen 1976 und 1980 im Dakota aufgenommen hat. Johns Original-Demos, die für die neuen Beatles-Songs verwendet wurden: free as a bird & real love sind hier ebenso enthalten wie das viel diskutierte, aber nie gehörte dritte ›Beatle ’95-Demo‹ now and then. Ebenfalls enthalten sind mehrere nie zuvor gehörte Lennon-Kompositionen. Darüber hinaus enthält dieses Paket ein 24-seitiges Booklet mit informativen Anmerkungen, relevanten Fotos und Skizzen aus der Feder John Lennons.

Unter den 22 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 73 Minuten befindet sich als Track 3 »Now And Then« – der Song ist also in Fan-Kreisen bereits seit über 25 Jahren bekannt! Nach den Anthology-Sessions für »Free As A Bird« und »Real Love« versuchten sich Paul, George und Ringo Anfang Februar 1995 auch an »Now And Then«. Produzent Jeff Lynne erinnert sich:

Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen. Wir haben den Backing-Track gemacht, einen groben Versuch, den wir nicht wirklich fertiggestellt haben. Es war eine bluesige Art von Ballade in a-Moll. Es war ein sehr süßer Song. Ich mag ihn sehr. Sollte er jemals fertiggestellt werden, würde er wahrscheinlich entweder als ›Now And Then‹ oder ›Miss You‹ herauskommen. Ich wünschte, wir hätten ihn fertigstellen können.

Ende März 1995 kamen die drei Ex-Beatles erneut in McCartneys Hog Hill Mill Studios in Sussex zusammen. Bei Keith Badman ist über diese Sessions zu lesen, daß

die weitere Arbeit am Track ›Now And Then‹ begonnen, dann aber schnell wieder eingestellt wird. Neil Aspinall

[1941-2008], der Chef von Apple Corps, kommentiert: ›Der Song wurde teilweise in ›embryonaler Form‹ aufgenommen, bevor er auf Eis gelegt wurde, und dort blieb er dann auch. Der Song war nie zur Veröffentlichung vorgesehen.‹ Neil erklärt nicht, warum sich die Beatles überhaupt die Mühe gemacht haben, ihn aufzunehmen. Die Idee einer zusätzlichen Aufnahme von ›Grow Old With Me‹ wurde nun ganz verworfen, wie Paul erklärt: ›Johns ursprüngliches Demo erforderte zuviel Arbeit.‹

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

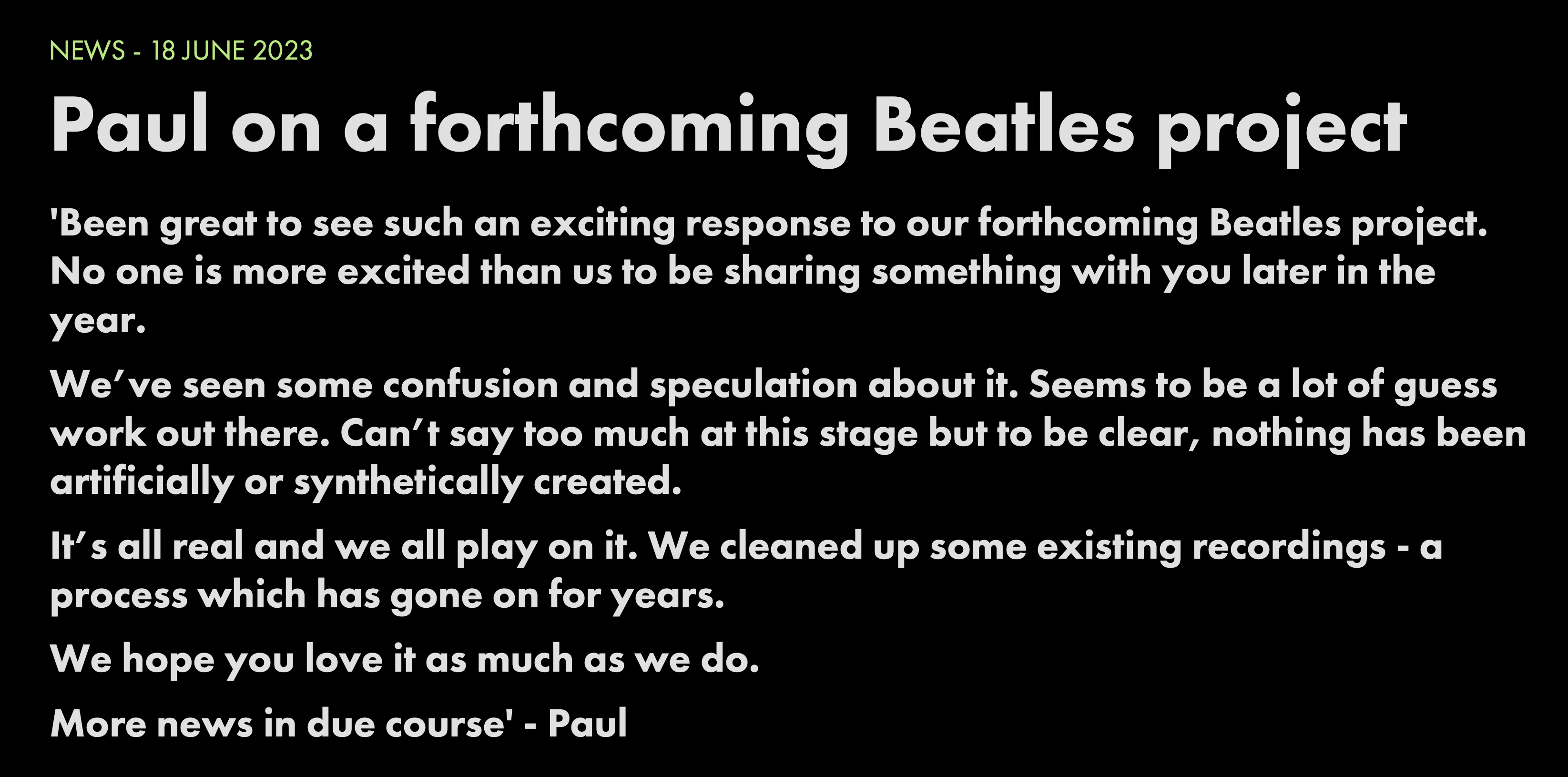

Zuviel Arbeit für die 1990er Jahre, doch jetzt, beinahe 30 Jahre später, in einer Zeit, in der künstlerische Freiheit mehr und mehr zu künstlich-intelligenter Freiheit zu werden im Begriff ist, in der Technologie(n) das Handwerk des Künstlers wesentlich vereinfachen, unterstützen und sogar übernehmen können, ist nicht nur »Now And Then« als letzter Beatles-Song möglich. Ein kurzes Statement auf der Homepage der Beatles, veröffentlicht an McCartneys 81. Geburtstag, brachte kaum Licht ins Dunkel, im Gegenteil: man scheint die Spekulationen der Fangemeinde zu genießen:

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Auffällig ist:

- es handelt sich um ein ›Projekt‹; von ›Track‹, ›Song‹ oder ›Demo‹ ist nicht die Rede;

- alles ist ›echt‹, nichts ist ›künstlich‹; »wir alle spielen darauf«;

- plötzlich wird der Plural verwendet: »Wir haben einige bestehende Aufnahmen

[_recordings_]aufpoliert«; gibt es weitere Demo-Tracks, die Lennon von »Now And Then« angefertigt hat oder handelt es sich um andere Songs? - es scheint viel Arbeit gewesen zu sein: der Prozeß hat sich über Jahre (!) hingezogen; das würde die These von mehreren ›neuen‹ Songs stützen (vielleicht unbekanntes Archiv-Material, das während der intensiven Restaurierungsarbeiten zu Peter Jacksons Get Back zutage gefordert worden ist).

Ein letztes Mal Keith Badman (Eintrag vom 15. und 16. Mai 1995):

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von ›Free As A Bird‹ und ›Real Love‹ treffen sich Paul, George und Ringo erneut in Pauls Studio ›The Mill‹ in Sussex, wo sie die letzten Teile des Songs ›Real Love‹ fertigstellen, der als zweite ›Comeback-Single‹ veröffentlicht werden soll. Paul, George und Ringo verbringen auch Zeit damit, ihre dritte ›Comeback-Single‹ aufzunehmen, diesmal das McCartney-Harrison-Stück ›All For Love‹, das nach dem 1958er Stück ›In Spite Of All The Danger‹ erst ihre zweite Zusammenarbeit ist. Leider entwickelt sich die Aufnahme zu einem Desaster und wird vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe beschließt daraufhin, die Pläne für weitere Reunion-Aufnahmen der Beatles auf Eis zu legen, wobei George der Hauptinitiator ist. Während Paul offenbar optimistisch ist, daß sich mit der Aufnahme etwas machen läßt, ist George davon nicht überzeugt und betont, daß er nicht will, daß sie auf Anthology 3 veröffentlicht wird.

Nun wurde also neben »Now And Then« der McCartney-Harrison-Song »All For Love« erwähnt, dessen baldige Veröffentlichung als letzte Beatles-Aufnahme jedoch weniger wahrscheinlich ist, da John Lennons Beitrag gänzlich fehlt. Was auch immer »zu gegebener Zeit« beziehungsweise »im Laufe des Jahres« als finales Beatles-Projekt veröffentlicht werden wird (eine Kombination zweier Songs à la »A Day In The Life« wäre auch denkbar): 53 Jahre nach der Auflösung der Band bleiben die Beatles omnipräsent und zeitlos – here, there and everywhere; now, then and every time.

Die kleinen Dinge

In seiner persönlich gefärbten, beinahe vernichtenden Kritik der Dokumentation Long Promised Road über das Beach-Boys-Mastermind Brian Wilson, erwähnt der Schriftsteller Verlyn Klinkenborg ein musiktechnisches Detail, auf das Elton John aufmerksam macht:

Kurz gesagt, obwohl Brian und

[seine Ehefrau]Melinda als ausführende Produzenten aufgeführt sind, wirkt Long Promised Road sowohl fade als auch ausbeuterisch. Noch schlimmer ist, daß man fast nichts Wertvolles über die eigentliche Musik, die Wilson geschaffen hat, erfährt. Nur Elton John sagt etwas über ihre technische Innovation. Er weist darauf hin, daß Wilsons Baßlinien – die im Studio von der großartigen Carol Kaye gespielt wurden – oft auf der Quinte und nicht auf dem Grundton eines Akkords beginnen. Dies war[Paul]McCartney 1966 aufgefallen, nachdem er Pet Sounds gehört hatte, und es veränderte den Charakter seines eigenen Baßspiels. Übers. NSE

Es sind diese kleinen Dinge, diese subtilen Beeinflussungen, diese kreativen Nuancen, die die transatlantischen Wettbewerbsdialoge zwischen Beach Boys und Beatles, Wilson und McCartney so fruchtbar und beeindruckend werden ließen.

Verlyn Klinkenborg. »Endless Summer.« Rezension zu Brian Wilson: Long Promised Road, unter der Regie von Brent Wilson. The New York Review of Books, vol. LXIX, no. 15, October 6, 2022, pp. 31-2, hier p. 32.

Naturtöne

Mathew Lyons beginnt seine Rezension zweier Neuerscheinungen über die Ursprünge und die Universalität der Musik mit einer beeindruckenden Passage:

Der erste Ton, von dem bekannt ist, daß er auf der Erde erklang, war ein E. Er wurde vor etwa 165 Millionen Jahren von einer Katydide (einer Art Grille) erzeugt, die ihre Flügel aneinanderrieb, was Wissenschaftler aus den Überresten eines dieser Insekten, die in Bernstein konserviert wurden, ableiteten. Betrachten Sie auch das Liebesleben der Stechmücke. Wenn ein männlicher Moskito eine Partnerin anlocken möchte, surrt er mit seinen Flügeln in einer Frequenz von 600 Hz, was der Tonhöhe von D entspricht. Die normale Tonhöhe der Flügel des Weibchens liegt bei 400 Hz, also G. Unmittelbar vor dem Sex harmonieren Männchen und Weibchen jedoch bei 1200 Hz, was, wie Michael Spitzer in seinem außergewöhnlichen neuen Buch The Musical Human feststellt, »eine ekstatische Oktave über dem D des Männchens« liegt. »Alles, was wir singen«, so Spitzer weiter, »ist nur eine Fußnote dazu.«

Vor diesem paläo-musikhistorischen Hintergrund werde ich Bachs ›Fußnote‹ zum bevorstehenden Osterfest, seine Matthäuspassion, mit anderen Ohren hören.

Mathew Lyons. »Symphony of a Thousand Millennia.« Rezension zu The Musical Human: A History of Life on Earth, von Michael Spitzer, sowie The Life of Music: New Adventures in the Western Classical Tradition, von Nicholas Kenyon. Literary Review, April 2021, https://literaryreview.co.uk/symphony-of-a-thousand-millennia.

The Dream Is Over

Während der formvollendeten Anwendung der »Kulturtechnik Umblättern« auf May Pangs 2008 erschienenes Instamatic Karma. Photographs of John Lennon stieß ich im Kapitel »the dream is over« auf die skurrilen Umstände der offiziellen Auflösung der Beatles: »On December 29, 1974«, so Pang, »the voluminous documents were brought down to John in Florida by one of Apple’s lawyers. ›Take out your camera, Linda,‹ he joked to me. Then he called Harold Seider [Lennon’s lawyer and advisor] to go over some final points. When John hung up the phone, he looked wistfully out the window. I could almost see him replaying the entire Beatles experience in his mind.« Blättert man um, sieht man die grobkörnige Schwarz-Weiß-Momentaufnahme des Unterschreibens: Nach Paul McCartney, George Harrison und Richard Starkey besiegelt Lennon als letzter die Bandauflösung: »He finally picked up his pen and, in the unlikely backdrop of Disney World, at the Polynesian Village Hotel, officially ended the greatest rock ’n ’roll band in history by simply scrawling John Lennon at the bottom of the page.« Man könnte der Tatsache, daß Lennons Unterschrift während der Weihnachtsferien im Magic Kindom geleistet wurde, eine gewisse surrealistische Bedeutsamkeit anbeilegen. So blieben sich die (Ex-)Beatles auch im Moment ihrer Auflösung treu.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Musikgeschichte

In seiner faszinierenden Historia de la Música komprimiert der spanische Künstler Pablo Morales de los Rios, Jahrgang 1979, gut 50.000 Jahre Musikgeschichte in sieben Minuten. Atemberaubend! (Mind the castratis!)

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Namen und Nummern, Wiederholungen und Variationen. Über eine wenig bekannte B-Seite der späten Beatles

Name: The Beatles. Nummer: 1

Wenn heute von den Beatles gesprochen wird, wenn Dokumentationen gezeigt, Bücher geschrieben oder Listen mit den größten Hits aller Zeiten veröffentlicht werden, dann wird Altbekanntes, Altgehörtes, Altgesehenes wiedergekäut, ja es werden fast schon Stereotype verbreitet. Im Radio ertönen noch immer dieselben Songs (von »She Loves You« über »Yesterday« bis hin zu »Hey Jude«) und – seien wir ehrlich – für unsere Playlisten wählen auch wir immer wieder dieselben Nummer-Eins-Hits der ›besten Band aller Zeiten‹. Das Motto lautet: Wir kennen ihre Namen, wir kennen ihre Nummern, wir kennen ihre Erfolge.

Name: Past Masters. Nummer: 2

Um diese musikhistorische Endlosschleife zu durchbrechen empfiehlt es sich – von Bootlegs einmal abgesehen – zum Doppelalbum Past Masters I & II zu greifen, zwei Alben, die am 7. März 1988 veröffentlicht wurden und die Songs enthalten, die nicht auf regulären Studioalben zu finden sind, sondern vielmehr als B-Seiten, als Singles oder EPs in den sechziger Jahren auf den Markt gebracht und fast vergessen worden sind. Eine dieser Unbekannten kam am 6. März 1970 als B-Seite von »Let It Be« heraus. Ihr seltsamer Titel: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Paul McCartney äußerte sich im Jahr 1987 Mark Lewisohn gegenüber: »People are only just discovering the b-sides of Beatles singles. They’re only just discovering things like You Know My Name (Look Up The Number) – probably my favourite Beatles track, just because it’s so insane. All the memories…« Nun, wenn McCartney den Song in die Riege seiner Favoriten einreiht, muß doch etwas dran sein an diesem ›insane track‹.

Name: Brian Jones. Nummer: 27

Verrückt ist sicherlich auch der Entstehungszeitraum des Songs: 17. Mai 1967, 7./8. Juni 1967, 30. April 1969 und 26. November 1969 – fast drei Jahre brauchte es bis zur Veröffentlichung! In seinem letzten großen Interview, das er im September 1980 David Sheff gegeben hat und das in der Januar-Ausgabe 1981 des Playboy erschien, äußert sich John Lennon zu »You Know My Name (Look Up The Number)« wie folgt: »Das war ein unfertiges Stück, aus dem ich gemeinsam mit Paul einen Schwank [comedy record] gemacht habe. Ich wartete in seinem Haus [in der Cavendish Avenue] auf ihn und sah das Telefonbuch auf dem Klavier liegen mit den Worten ›You know the name, look up the number‹. Das war wie ein Logo und ich hab’s einfach ein bisschen verändert. Es sollte ein Song in der Art der Four Tops werden – es hat so eine Akkordfolge –, aber das wurde nichts. Dann haben wir einen Witz draus gemacht. Brian Jones spielt darauf Saxofon.« Jones, Gründungsmitglied der Rolling Stones, wurde von Paul McCartney zu einer Beatles-Session in die Abbey Road Studios eingeladen. Natürlich erwartete man, daß er mit einer Gitarre vorbeikommen würde, doch zum Erstaunen aller erschien er mit einem Saxophon! Jones erlebte die Veröffentlichung des Songs allerdings nicht mehr: Er starb gut zwei Jahre nach seinem Beatles-Gastbeitrag am 3. Juli 1969 im Alter von 27 Jahren in seinem Swimmingpool in Hartfield, Sussex.

Name: Denis O’Dell. Nummer: bekannt

Namen und Nummern sind korreliert. Der Werbeslogan verheißt das problemlose Auffinden der Telefonnummer, wenn der Name bekannt ist. Nun, daß dies keine leere Versprechung ist, mußte Denis O’Dell – der im Song namentlich (vielleicht als »Denis O’Bell«?) erwähnte Filmproduzent und spätere Vorsitzende von Apple Films, der unter anderem für A Hard Day’s Night, How I Won The War und Magical Mystery Tour verantwortlich zeichnet – schmerzlich erfahren. Nachdem die Single veröffentlicht worden war, erhielt er von Beatles-Fans massenhaft Anrufe. Steve Turner verriet er 1994 in dessen Buch A Hard Day’s Write. The Stories Behind Every Beatles Song: »There were so many of them my wife started going out of her mind. Neither of us knew why this was suddenly happening. Then I happened to be in one Sunday and picked up the phone myself. It was someone on LSD calling from a candle-making factory in Philadelphia and they just kept saying, ›We know your name and now we’ve got your number‹. It was only through talking to the person that I established what it was all about. Then Ringo, who I’d worked with on the film The Magic Christian, played me the track and I realised why I’d been getting all these mysterious phone calls.«

Name: Peter Sellers, Bonzo Dog Doo-Dah Band und Monty Python. Nummer: diverse

Obwohl sich der Text des Songs nahezu mantragleich wiederholt, so ist er doch durchwegs von Variationen durchzogen: Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Gerade die Stimmenimitationen Lennons und McCartneys, die dem Hörer mehrere Sänger oder Sprecher oder Namen vorgaukeln, ist an humoristischer Qualität einzigartig im Werk der Beatles und verortet die Entstehungszeit dieses Songs eindeutig zwischen Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour. Von Varieté-, Ska-, Swing-, Samba- und Jazz-Elementen bis hin zur zwielichtig-dandyhaften Nachtclub-Atmosphäre bietet »You Know My Name (Look Up The Number)« ein Potpourri unterschiedlichster Stile, Farben und Tempi. Kennt man die Geschichte der Beatles, kann man in diesem skurrilen Schmelztiegel eine Mischung aus »The Goon Show« (Ringo Starr gab Peter Sellers 1969 ein Tape mit Mono-Versionen einiger Songs des White Album, das später als The Peter Sellers Tape in Bootleg-Kreisen kursierte und hoch gehandelt wurde), der Bonzo Dog Doo-Dah Band (die einen kurzen Auftritt in Magical Mystery Tour hat) und Monty Python erkennen (George Harrison vertrat die Ansicht, daß der Geist der Beatles in Monty Python übergegangen sei).

Name: »Buch der Psalmen«. Nummer: 91,14-5

Ob nun dem Werbetexter des inspirierenden Telefonbuchs diese Bibelstelle bekannt war, ist fraglich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Fakt ist, daß sich im »Buch der Psalmen« folgende Stelle findet: »Because he hath set his loue vpon me, therefore will I deliuer him: I wil set him on high, because hee hath knowen my Name. He shall call vpon me, and I will answere him: I will bee with him in trouble, I will deliuer him, and honour him.« (Übers. King James Bible, 1611) Luther übersetzt diese Passage mit den Worten: »Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennet meinen Namen, darum will ich ihn schützen; er rufet mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen.« Er kennt also meinen Namen, doch benötigt Er keine Nummer, um mich anzurufen; der Name ist schon Nummer. (Das erinnert mich übrigens an einen Artikel Timo Fraschs, der am 27. Januar 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter dem Titel »Was wurde aus Brüderles Kuh?« veröffentlicht wurde. Darin heißt es: »Seine [Olaf Hollings] Kühe tragen keine Namen, sondern Nummern. ›Was nützen Namen, wenn ich die Kühe kaum mehr kenne‹, sagt Holling. Er müsse die Nummern ja nur in den Computer eingeben – ›und zack, habe ich alle Informationen.‹« Hier werden Namen überflüssig; Nummern sind die Namen, was einen düsteren Teil deutscher Geschichte emporsteigen läßt.)

Name: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Nummer: 13

Die Past Masters-Version ist eine von Lennon gekürzte Fassung (der den Song eigentlich für seine Plastic Ono Band verwenden wollte, und zwar als A-Seite des bei den Arbeiten am White Album entstandenen »What’s The New Mary Jane«). Ein Blick in die zweite Disc der zweiten Anthology (1996) hält als Track 13 eine längere Version bereit. Dem Booklet kann entnommen werden, daß die »B-side lasted a little over four minutes and (because John created the master by editing an existing mono mix tape) the sound was monoaural. Here it is issued in stereo and, at almoust six minutes, in extended form for the first time, including never-before-heard sections cut out by John and newly restored.« Ob dieser Song nun größter Mist oder hohe Avantgarde-Kunst ist, sei dahingestellt. Fakt ist: Er macht Spaß! Machen Sie sich selbst ein Bild davon:

»Everyone’s got to be somewhere« – George Harrison zum 10. Todestag

An diesem 29. November jährt sich der Todestag George Harrisons zum zehnten Mal. Was kann – in Anbetracht der schier endlosen Fülle an Literatur, an Musik, an Filmen und Dokumentationen, die über ihn, sein Werk und Leben und letztlich auch über die Beatles als Ganzes, als Phänomen veröffentlicht wurde (und noch immer wird) – noch gesagt werden?

Zweifelsohne war George Harrison ein bedeutender Musiker, ein Gitarrist, der – einmal vom übermächtigen Songwriter-Duo Lennon/McCartney emanzipiert – seinen unverwechselbaren, mit indischen Klängen ornamentierten Stil prägen und seiner eigenen religiös-humanistischen Botschaft ungeachtet aller Moden und Meinungen treu bleiben konnte. Doch er war weit mehr als das: er war ein Wohltäter, ein Motorsportnarr, ein Philosoph mit intelligentem Witz, er war Ehemann, Vater und Freund unzähliger Menschen. Viele, die ihn gut und lange kannten, aber auch solche, die ihm nur kurz begegnet waren, sprechen von ihm wie von einem Heiligen, einem Weisen, der jedoch alles andere als distanziert oder gar abgehoben und verrückt war. Er war ein Mann des Volkes, ohne Berührungsängste oder Star-Allüren, er versammelte gerne Freunde um sich und begrub sie nahezu unter einer gigantischen Schicht aus Großzügigkeit und Liebe. Innerlich ist er sein Leben lang der einfache Junge aus Liverpool geblieben, der in rasender Geschwindigkeit »to the toppermost of the poppermost« emporgestiegen war, und der in gut zehn Jahren – man muß sich vergegenwärtigen, daß Harrison bei der offiziellen Auflösung der Beatles am 10. April 1970 gerade einmal 27 Jahre alt war! – Erfahrungen und Erlebnisse mehrerer Leben gemacht hatte.

George Harrison war jedoch eines auch: ein ewiger Gärtner – und zwar im umfassenden, auch im metaphorischen Sinne. So ist es kein Wunder, daß er seine zuerst 1980 erschienene, als Dialog mit Derek Taylor konzipierte Autobiographie I Me Mine »to gardeners everywhere« gewidmet hat. In den riesigen Parkanlagen seines Domizils »Friar Park« in Henley-on-Thames fand er Ruhe, Erdung und Inspiration. Hier war er der Mensch George, nicht der Ex-Beatle, nicht der Promi. In I Me Mine sagt er: »I’m really quite simple. I don’t want to be in the business full-time, because I’m a gardener. I plant flowers and watch them grow. I don’t go out to clubs and partying. I stay at home and watch the river flow.« Als John Lennon im Dezember 1980 ermordet wurde, schrieb Elton John einen Song namens »Empty Garden (Hey Hey Johnny)«. Der Garten steht hier zwar für den New Yorker »Madison Square Garden«, in welchem Lennon 1974 ein Versprechen eingelöst hatte und bei einem Elton-John-Konzert aufgetreten war, doch können die Verse dieses Songs ebensogut auf George Harrison gemünzt sein: »He must have been a gardener that cared a lot / Who weeded out the tears and grew a good crop«. Lennons Tod traf auch Harrison schwer. In »All Those Years Ago«, seinem mit Paul McCartney, Ringo Starr und George Martin eingespielten Tribute-Song an den Freund, singt er: »Living with good and bad / I always look up to you / Now we’re left cold and sad / By someone the devil’s best friend / Someone who offended all«.

Man ist versucht, diese Worte an Lennon auch auf Harrison anzuwenden: Selbst nach zehn Jahren sind Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt immer noch »left cold and sad«, doch ist diese Traurigkeit mit Blick auf Harrisons Lebensphilosophie, auf seine religiösen und spirituellen Überzeugungen vollkommen unbegründet. Man muß sich selbst diese schon stoische Einstellung zum Tod – der niemals das Ende ist, auch wenn »all things must pass« – in den dunklen Stunden vor Augen führen, man muß sich George Harrison als einen zufriedenen Menschen vorstellen, der – wo immer er auch sein mag (irgendwo muß er ja sein, oder mit den Worten John Lennons: »Wherever you are / You are here«) – weiterexistiert. In seiner Rede anläßlich der Aufnahme Harrisons in die »Hollywood Bowl Hall of Fame« gab Eric Idle folgende Anekdote zum Besten: »I was on an island somewhere when a man came up to him and said: ›George Harrison, oh my God, what are you doing here?‹ – and he said: ›Well, everyone’s got to be somewhere.‹« (Wer sich ein Bild von George Harrisons Humor machen möchte, dem seien Klaus Voormanns Memoiren »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John«. Erinnerungen an die Beatles und viele andere Freunde wärmstens empfohlen.)

Am ersten Todestag Harrisons kamen unter der Leitung Eric Claptons seine engsten Musikerfreunde in der Londoner »Royal Albert Hall« zusammen, um beim Concert For George – eine Anspielung und Reverenz auf Harrisons 1971 initiiertes Benefizkonzert Concert For Bangladesh – ihres Freundes zu gedenken. Obgleich der gesamte Abend, nicht zuletzt auch durch die hervorragende Doppel-DVD, ein unvergeßlicher war, sei an dieser Stelle auf das sehr bewegende Finale hingewiesen: Joe Browns Version des Isham-Jones-und-Gus-Kahn-Klassikers »I’ll See You In My Dreams« aus dem Jahre 1924.

Wenige Monate später, im März 2003, veröffentlichte Ringo Starr auf seinem zwölften Studio-Album Ringo Rama seinen Song für Harrison »Never Without You« (bei dem Eric Clapton die Gitarren-Soli übernahm) und stellte sich damit in eine Reihe mit seinen Beatles-Kollegen George und Paul, die in den Jahren 1981 und 1982 jeweils Tribute-Songs für John Lennon verfaßten: das bereits genannte »All Those Years Ago« und »Here Today«.

Zum 10. Todestag George Harrisons erscheinen das dreieinhalbstündige Biopic (das, etwas unglücklich gewählt, denselben Titel trägt wie ein Harrison-Album aus dem Jahre 1973) George Harrison: Living In The Material World von Martin Scorsese sowie ein gleichnamiges, 400 Seiten starkes Buch voller privater Fotos und persönlicher Erinnerungen von Weggefährten. George Harrison ist immer noch in aller Munde – und auf den Titelseiten der Zeitungen und Musik-Magazine. In I Me Mine beschreibt er diese Prominenz mit gemischten Gefühlen: »There was more good than evil in being a Beatle but it was awful being on the front page of everyone’s life, every day. What an intrusion into our lives.«

So gärtnert George Harrison wahrscheinlich noch ewig weiter: »A gardener like that one, no one can replace«. Er, der als ›stiller Beatle‹ in die Geschichte einging, verließ sie als ruhiger Philosoph und ist immer noch präsent: »And your song will play on without you / And this world won’t forget about you…«

Näher, mein Bob, zu dir

Plötzlich stoppte das Techno-Gedudel: In den späten neunziger Jahren hörten die Schüler Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert einen Bob-Dylan-Song im Radio, der ihr Leben verändern sollte. Zum 70. Geburtstag der Folk-Legende erinnern sich die beiden an ihre ersten Jahre mit »His Bobness« - und ein verwirrendes Konzerterlebnis. [Weiterlesen auf SPIEGEL ONLINE.]

Robert Cray, Geschichtenerzähler

Die Geschichte, die uns Robert Cray in einer Mischung aus Blues, Soul und Reggae erzählen möchte (»Have a seat and I’ll tell you a tale«), kommt auf den ersten Blick als ein unterhaltsamer Zeitvertreib daher, als Kurzweil, doch sie ist es mitnichten: Mit seiner eindringlichen, ins Falsett entgleitenden Stimme, die ansonsten posaunig-mahnend tönt, klagt Cray das Fehlverhalten eines Mannes namens Johnny an, »who turned out to be a cheater«. Johnny, ein Egoist und Angeber (»All the money and the clothes / And the cars that he drove just kept his ego fed«), betrügt seine Frau mit »number two«, läßt sie mit den Kindern und dem Haushalt alleine. Doch nicht nur Johnny steht im Fokus von Crays Anklage: mit ihm bezichtigt er indirekt die Gesellschaft, die Bewohner der Stadt, des Fehlverhaltens, da sie von Johnnys »playboy-thing« wußten und es insgeheim tolerierten: »Everyone in town knew he always made the rounds / Not a word was said / To his friends he was king / Cause he thought of everything / Except his number one«. Doch letztlich kommt alles raus: die Geliebte findet seine Telefonnummer. Das Gerücht geht um, die beiden Frauen hätten die ganze Nacht miteinander gesprochen, »[t]hey had to teach him a lesson / They had to make things right«. Der »arme Johnny« wird schließlich mit vereinten Kräften geschnappt (»he got caught in a trap and it snapped«) und niedergemacht: »Once from the left, then from the right / They took him down late that night«. Cray zelebriert diese Aktion genüßlich, indem er sie dreimal im Refrain wiederholt. Dabei zeigt sich die 2007er »Crossroads«-Version seines erstmals 2005 auf dem Album Twenty erschienenen »Poor Johnny« authentischer als das Original, da sie an den entscheidenden dramatischen Stellen im Refrain ein erhöhtes Tempo annimmt, an anderen verzögernd wirkt, welches die Brisanz der Handlung Johnnys unterstreicht. Ohnehin wird der Song nicht nur durch Crays hypnotisches Gitarrenspiel und seine unverwechselbare Stimme geprägt; gerade der äußerst präzise und rudimentäre Schlagzeugeinsatz Tony Braunagels, der puristisch-stakkatohafte Bass Richard Cousins‘ sowie der an Bach erinnernde Basso continuo des Keyboards von Jim Pugh erschaffen eine absolut faszinierende Atmosphäre aus Schmerz, Spannung und Anklage. Als krönender Abschluß erklingt – gleichsam als eine Art Nachruf auf Johnny (»shame on you, buddy!«) – Frédéric Chopins »Marche funèbre« (Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35, dritter Satz), was sicherlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist.