Napoleon Bonaparte

Regionalmythologie des Sauerlandes

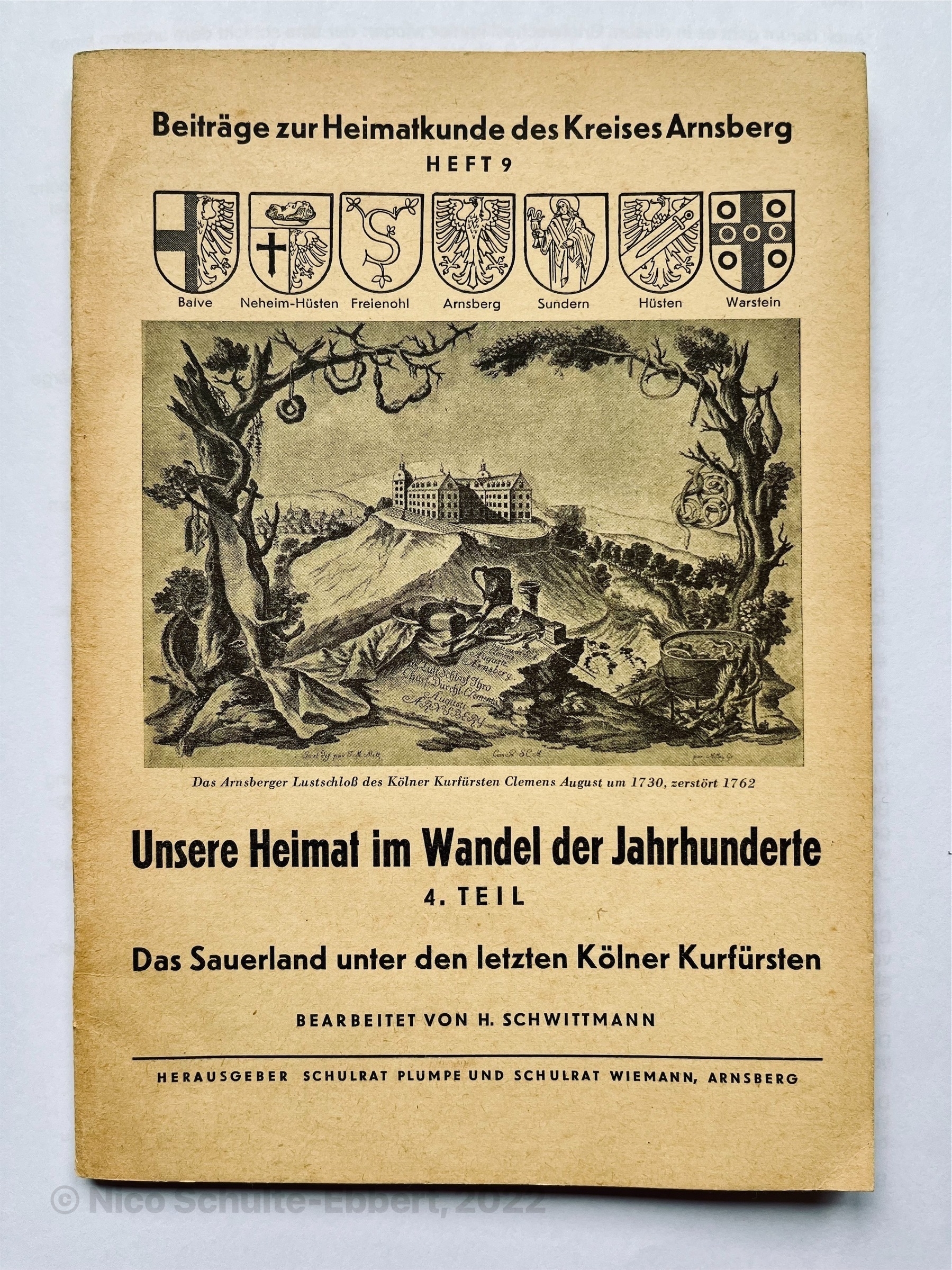

Im geerbten großelterlichen Bücherregal stieß ich kürzlich auf das 48-seitige neunte Heft der Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg (ohne Jahresangabe, nach 1960), zu dem auch mein Großvater Hubert Schulte-Ebbert (1909-1981) zwei Texte beigesteuert hat, und zwar »Kriegsgreuel in Allendorf und Enkhausen« (pp. 7-9) zum Abschnitt »Der Siebenjährige Krieg im Herzogtum Westfalen« sowie »In Allendorf um 1804« (pp. 25-8) unter »Rekrutenfang im Sauerland«.

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2022)

Weltgeschichtlich interessanter erscheint mir jedoch der Beitrag »Napoleon im Sauerland« von H. Schwittmann, den ich folgend in toto wiedergeben werde. Zum historischen Kontext seien vorab aus der »Zeittafel Heimatgeschichte« auf Seite 45 des Heftes die folgenden Hintergrundinformationen bereitgestellt:

1794-1802 Wieder Franzosen im Land. 1802-1816 Arnsberg unter hessischer Herrschaft. 1813-1815 Sauerländer im hessischen Heere auf Seiten Napoleons. Nach der Schlacht bei Leipzig Übertritt zu den Verbündeten. – Franzosen, Preußen und Russen in Arnsberg.

Napoleon im Sauerland (Überschrift)

Napoleon hatte zwischen Rhein und Elbe ein Riesenheer zusammengezogen, um das letzte Bollwerk des europäischen Festlandes, das riesige Rußland, niederzuringen. Auch 20 000 Westfälinger wurden zwangsweise rekrutiert, von denen nur wenige wieder heimgekehrt sind. Die meisten verhungerten, erfroren oder versanken irgendwo im russischen Schnee, viele ertranken in den eisigen Fluten der Beresina.

Im Herbst 1812 reiste Napoleon auch durch unsere Heimat. In einem stillen Städtchen machte er Rast, ließ sich königlich bewirten und verlangte nach Sehenswürdigkeiten. Da war guter Rat teuer. Was sollte man den verwöhnten Monarchenaugen anbieten? Kriege und Feuersbrünste hatten nur die steinerne Kirche und das in der Nähe stehende St.-Michaels-Häuschen übriggelassen. Da fiel dem »Maire« etwas Besonderes ein*). Er dachte: »Vielleicht ist ein über 100 Jahre alter Bürger unseres Städtchens auch etwas Seltenes!« Bald stand nun der knorrige Sauerländer im blauen Kittel, mit derbem Krückstock und der unvermeidlichen halblangen Schnörgelpfeife vor seiner allmächtigen Majestät. Ein Dolmetscher war auch zur Stelle, und nun begann ein seltsames Gespräch in unverfälschtem Platt und Salonfranzösisch. Unser lustig-listiges Bäuerlein blieb dem Imperator keine Antwort schuldig.

Der Korse: »Wie kommt es, daß Ihr so alt geworden seid?« Der Alte: »Ick hew mey no jedem Eyten ’nen Wacholder drunken.« »Was muß man besitzen, um bis ins hohe Alter glücklich zu sein?« »Ne Frugge, dey nich schennt ower guet koeket; jeden Dag seyne Arbeyt un am Owend würklichen Feyerowend.« »Welchen Wunsch könntet Ihr noch vor Eurem Ende haben?« »Je, ich möchte no enmal twintig Johre olt seyn und ümmer nen Daler inne Taske hewen.« »Möchtet Ihr nicht einmal mit mir tauschen und Kaiser von Frankreich sein?« »Nei, nei, blauß datt nich!« »Warum denn nicht!« »Eistens kann ick met meyner plattduitsken Sniute nich franzeusisch kuiern, kein Menske könn mey verstohn, und twettens kann ich de Franzmänner niu eimol nich jutstohn, se sind mey alle te wieppelig, und drüttens ist datt Kaiserseyn in Frankreich te unsieker. Mey iß vertallt woren, un et sall gar nich sau lange här seyn, datt de Franzausen eyhren Künnig in Paris köppet hätt, oder wiettet ey dat villichte biäter! Hiätt se nich seyne Frugge gleyk mett köppet? Ney, ney, dann blew ick doch laiwer in meynen soliden Holsken.«

Das war scharfer Tubak für Bonaparte, und ohne an den üblichen Gnadentaler zu denken, gab er eiligst Order zur Weiterfahrt. Napoleon legte sonst großen Wert auf öffentliche Anerkennung. An seinen Geburtstagen wurde das umfangreiche Programm der Feier durch Zeitungen, Anschläge, Verkündigungen von der Kanzel und durch öffentliches Ausschellen bekannt gemacht. Für den Festgottesdienst war ein besonders Kirchengebet vorgeschrieben. Aus dem Text lesen wir zwischen den Zeilen von der großen Sehnsucht der Deutschen nach Frieden:

»Liebevoller himmlischer Vater, Du hast uns befohlen, Gebet und Fürbitte zu tun für alle Menschen, insbesondere für die Könige und Fürsten der Erde. Wir beten daher auch zu Dir für Deinen Knecht, unsern Kaiser und König Napoleon. Auf ihm ruhe Dein Geist, o Herr, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist Deiner Erkenntnis und der Ehrfurcht vor Dir! Segne ihn, Allgenugsamer, aus der Fülle Deines Segens. Kröne alle seine gemeinnützigen Unternehmungen mit einem glücklichen Erfolge. Laß uns und alle Untertanen unseres Beherrschers unter seiner Regierung ein ruhiges und stilles Leben führen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit! Dir, unserm gemeinschaftlichen Vater, Deinem Sohn Jesu Christo und dem Heiligen Geiste sei Ehre, Lob, Preis und Dank dargebracht bis in Ewigkeit! Amen.«

Wie man heute mit Böllerschüssen die Fronleichnamsprozessionen begleitet, standen damals auf den Markt- und Kirchplätzen französische Batterien und feuerten ihre Salutschüsse in das Glockengeläute. Der Chronist erzählt, daß viele Scheiben unserer Kirchenfenster dabei zersprangen. »Scherben bringen Glück«, sagten die Franzosen, aber das französische Glück hat danach nur fünf Jahre gedauert. Ruhm und Ehre der »Grande Nation« sanken mit Moskau in Schutt und Asche, und der stolze Korse rettete sich wie ein gehetzter Wolf über Rußlands Schneefelder nach Paris zurück. Sein 600 000-Mann-Heer hatte er feige im Stich gelassen.

Unser steinalter Landsmann überlebte den Ruhm seines ehemaligen Gesprächspartners. Als er 1815 von der Verbannung Napoleons nach Elba hörte, gnisselte er durch seine mächtigen Tabakswolken: »Ick hewet eym (Napoleon) jo sau echtenrüm prophezeiet – ower diüse jungen Luie könnt jo niu eymol nich hören!«

*) Maire nannte man neuerdings die Bürgermeister im Königreich Westfalen, das der immer »lustike« Jerôme, der Bruder Napoleons, von Kassel aus regierte. Von ihm sagt man, da er in seiner Residenz wie »ein Gott in Frankreich lebte«. Jerôme meinte, es könne auch mal ein Korse in Westfalen herrschen, da ja auch ein Westfale – Theodor Neuhoff aus Plettenberg – König von Korsika gewesen sei.

Anders als die Begegnung zwischen Goethe und Napoleon im Rahmen des Erfurter Fürstenkongresses am Vormittag des 2. Oktober 1808 in der Statthalterei, die etwa eine Stunde gedauert hat und im wesentlichen um Literatur und Goethes persönliche Situation kreiste, ist diejenige zwischen dem französischen Kaiser und einem unbeeindruckten, schlagfertigen, über hundert Jahre alten Sauerländer keine historische. Der Detailreichtum der plattdeutschen Unterredung ist ein starkes Indiz für deren Fiktionalität (Schwittmann nennt keine Quelle); der genaue Ort (»[i]n einem stillen Städtchen«, »steinerne Kirche«, »St.-Michaels-Häuschen«) als auch die Namen des Bürgermeisters und des greisen Sauerländers, dem eine Privataudienz beim titanischen Kaiser gewährt wurde, bleiben ungenannt.

Daß Napoleon mit einem Sauerländer Urgestein im ›Land der tausend Berge‹ kuierte, gehört wohl ins Reich sauerländischer Regionalmythen.

H. Schwittmann. »Napoleon im Sauerland.« Unsere Heimat im Wandel der Jahrhunderte. 4. Teil. Das Sauerland unter den letzten Kölner Kurfürsten. Bearbeitet von H. Schwittmann, o. J., pp. 36-8. Beiträge zur Heimatkunde des Kreises Arnsberg, Heft 9. Herausgegeben von Schulrat Plümpe und Schulrat Wiemann, Arnsberg.

Gustav Seibt. Goethe und Napoleon. Eine historische Begegnung. 5., unveränderte Aufl., C. H. Beck, 2010.

Sauerländer Platt. Ein Wörterbuch. So kuiert de Sauerländer. Bearbeitet von Reinhart Pilkmann-Pohl und Werner Beckmann. Herausgegeben vom Sauerländer Heimatbund e. V. 2. Aufl., Woll, 2019.

Zweihundert verweht

Roger Cohen heute in der der New York Times über das Für und Wider der Napoleon-Verehrung:

Jacques Chirac konnte ihn nicht ausstehen. Nicolas Sarkozy hielt sich fern. François Hollande mied ihn. Aber zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte in dieser Woche hat sich Emmanuel Macron entschieden, das zu tun, was die meisten jüngeren Präsidenten Frankreichs vermieden haben: den Mann zu ehren, der 1799 die entstehende französische Republik durch einen Putsch zerstörte.

Und Goethe? Wie stand er zu »dieser Weltseele« (Hegel), die ihn am 2. Oktober 1808 im Erfurter Statthalterpalais empfing? Als großer Bewunderer hielt er den Korsen zwar für erleuchtet, einen wahren »Kerl«, ein »Kompendium der Welt«, gar für einen »Halbgott«, belegte ihn jedoch auch mit deutlicher und angemessener Kritik. Eckermann gegenüber äußerte sich der Dichterfürst am 10. Februar 1830, gut neun Jahre nach Napoleons Tod:

Ist es nicht rührend, den Herrn der Könige zuletzt soweit reduziert zu sehen, daß er eine gewendete Uniform tragen muß? Und doch, wenn man bedenkt, daß ein solches Ende einen Mann traf, der das Leben und Glück von Millionen mit Füßen getreten hatte, so ist das Schicksal, das ihm widerfuhr, immer noch sehr milde; es ist eine Nemesis, die nicht umhin kann, in Erwägung der Größe des Helden immer noch ein wenig galant zu sein. Napoleon gibt uns ein Beispiel, wie gefährlich es sei, sich ins Absolute zu erheben und alles der Ausführung einer Idee zu opfern.