Persönliches

Eindrücke

Der heutige dritte Adventsmorgen bot sich mir eingehüllt in Schnee und Stille dar. Ich öffnete das Fenster, ließ zusammen mit der Kälte auch einen Hauch Frieden herein, und drückte meine rechte Hand in die fragile Schneeschicht auf dem Fensterbrett. Lange starrte ich diesen beinahe kunstvollen Abdruck an, der mir einen Eindruck des wahren Hierseins, des Lebendigseins, der Existenz verschaffte. Während kratzende Schneeschiebegeräusche das Erwachen der Nachbarschaft signalisierten, schloß ich das Fenster, setzte mich in meinen Denkkerker und nahm die gestern unterbrochene Lektüre neben einem dampfenden Earl Grey wieder auf. In Joan Didions Essay »Pazifische Entfernungen« stieß ich nach wenigen Augenblicken auf die folgenden Reflexionen:

Mit neunzehn hatte ich schreiben wollen. Mit vierzig wollte ich immer noch schreiben, aber in den Jahren dazwischen hatte mir nichts die Zuversicht gegeben, dass ich es auch konnte.

Mit jedem Wort, das wir schreiben, so dachte ich, hinterlassen wir einen Handabdruck in der Geschichte. Es ist die Temperatur unserer Wörter, der Druck unseres Könnens, die Form unserer Gedanken, durch die wir die kalte Wirklichkeit prägen. Ich bin überaus zuversichtlich, daß diese Worte meinen Handabdruck auf dem Fensterbrett überdauern werden. (In der Tat hat ihn bereits eine neue Schneeschicht überdeckt.)

Joan Didion. »Pazifische Entfernungen.« Sentimentale Reisen. Essays. Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld. Neuausgabe. Ullstein, 2016, pp. 208-43, hier p. 216.

Vorstellungswelt (revisited)

Die Herbst-Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte druckt Auszüge aus Henning Ritters ungeschriebenem »Vita-Buch« ab. In einer kurzen Passage sinniert der 2013 verstorbene Ritter:

Zweimal in meinem Leben habe ich eine Totalrevision meiner Überzeugungen, ja meiner ganzen Vorstellungswelt vorgenommen: als ich heiratete, nachdem ich die Entscheidung, Junggeselle zu bleiben, schon für definitiv hielt, und jetzt, als ich mit vierundfünfzig Jahren den Führerschein machte und ein zweites Leben als Autofahrer begann.

Der amtlich dokumentierte Doppelsegen – die Befähigung zur Lebensführung mit einer anderen Person einerseits und diejenige zur Fahrzeugführung andererseits – erschütterte Ritters Selbstbild und transformierte ihn in einen neuen Menschen. So banal und alltäglich diese ›Erweckungserlebnisse‹ auch für die Masse sein mögen: für den Einzelnen können sie eine fundamentale Neueinrichtung seiner ganz persönlichen Lebenswelt darstellen. Ich frage mich, welch vermeintlich kleine Dinge meinem Weltbild neue Farben geben mögen.

Henning Ritter. »Nachmittag mit dem Chef. Fragmente aus dem Vita-Buch.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XII/3, Herbst 2018, pp. 5-20, hier p. 12.

2017 – Mein Bücherjahr

Am letzten Tag des Jahres werfe ich einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die abwechslungs- und lehrreichen Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten (wieder-)lesen konnte:

- Arno Schmidt. Essays und Aufsätze 1. Herausgegeben von der Arno Schmidt Stiftung. Haffmans, 1995. Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe III, Essays und Biographisches, Studienausgabe Bd. 3.

- E. M. Forster. Die Maschine steht still. Aus dem Englischen von Gregor Runge. Hoffmann und Campe, 2016.

- Wendy Moffat. E. M. Forster. A New Life. Bloomsbury, 2010.

- Jan Philipp Reemtsma. Gewalt als Lebensform. Zwei Reden. Reclam, 2016.

- Hans Blumenberg. Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987.

[Zweite Lektüre nach 2009.] - Manfred Geier. Wittgenstein und Heidegger. Die letzten Philosophen. Rowohlt, 2017.

- Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016. Gesamtausgabe Bd. 2, herausgegeben von Walter Fanta.

- Epiktet. Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt. Neubearbeitet von Karin Metzler. 11. Aufl., Kröner, 1984. Kröners Taschenausgabe, Bd. 2.

[Zweite Lektüre nach 1998.] - David Foster Wallace. Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich. Aus dem Amerikanischen von Markus Ingendaay. 14. Aufl., Goldmann, 2006.

[Zweite Lektüre nach 2012.] - William Faulkner. Eine Rose für Emily. Erzählungen. Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schnack. Diogenes, 1972.

[Zweite Lektüre nach 2011.] - Walter Benjamin. Berliner Kindheit um neunzehnhundert. Fassung letzter Hand und Fragmente aus früheren Fassungen. Mit einem Nachwort von Theodor W. Adorno. Suhrkamp, 1987.

[Zweite Lektüre nach 2004.] - James Joyce. Dubliner. Übersetzt von Dieter E. Zimmer. Suhrkamp, 1995.

[Zweite Lektüre nach 2006.] - Jacques Derrida. Die unbedingte Universität. Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. 6. Aufl., Suhrkamp, 2016.

- Philip Roth. Das sterbende Tier. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2003.

[Zweite Lektüre nach 2003.] - Ernst Robert Curtius. Elemente der Bildung. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Ernst-Peter Wieckenberg und Barbara Picht. Mit einem Nachwort von Ernst-Peter Wieckenberg. C. H. Beck, 2017.

- Ian McEwan. Am Strand. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes, 2007.

[Zweite Lektüre nach 2010.] - Jim O’Donnell. The Day John Met Paul. An Hour-By-Hour Account of How The Beatles Began. Routledge, 2006.

- E. M. Cioran. »Auf den Gipfeln der Verzweiflung.« Aus dem Rumänischen von Ferdinand Leopold. Werke. Aus dem Rumänischen von Ferdinand Leopold. Aus dem Französischen von François Bondy, Paul Celan, Verena von der Heyden-Rynsch, Kurt Leonhard und Bernd Mattheus. Suhrkamp, 2008, pp. 11-154.

[Zweite Lektüre nach 2009.] - Paul-Henri Campbell. nach den narkosen. Gedichte. Wunderhorn, 2017.

- Emmanuelle Loyer. Lévi-Strauss. Eine Biographie. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Suhrkamp, 2017.

- Patrick Wilcken. Claude Lévi-Strauss. The Poet in the Laboratory. Bloomsbury, 2010.

- W. G. Sebald. Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Handke. Lizenzausgabe, 6. Aufl., Fischer Tb, 2012.

- Homer. Die Odyssee. Übersetzt in deutsche Prosa von Wolfgang Schadewaldt. Rowohlt, 1958. Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft. Herausgegeben von Ernesto Grassi unter Mitarbeit von Wolfgang von Einsiedel. Griechische Literatur, Bd. 2.

- Leonid Zypkin. Ein Sommer in Baden-Baden. Aus dem Russischen von Alfred Frank. Mit einem Vorwort von Susan Sontag. 2. Aufl., Berlin Verlag, 2006.

Mit der Lektüre 2017 begonnen, diese jedoch noch nicht abgeschlossen:

- Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017. Gesamtausgabe Bd. 3, herausgegeben von Walter Fanta.

- Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000.

Das Ende der Geschichtsferien

Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, das sich am Ende der Sommerferien einstellte: einerseits ein Gefühl der Trauer und Melancholie ob der verlorenen Freizeit, andererseits eine überschwengliche Mischung aus Neugier und Vorfreude auf das, was kommen möge.

In diesem diffusen Transitstadium sieht der bulgarische Politologe Ivan Krastev die Bundesrepublik Deutschland, wenn er seinen Meinungsbeitrag für die New York Times mit dem Satz beginnen läßt: »Germans have enjoyed a long holiday from history, but it looks like their vacation is over.« Mit anderen Worten: Genug gefaulenzt, jetzt ist Schluß mit lustig! Das Ergebnis der Bundestagswahl hat das Land aus seinem lethargischen Dornröschenschlaf gerissen. Laut Krastev werde die sogenannte Flüchtlingskrise die tiefgreifendsten Auswirkungen auf die Europäische Union haben: »That crisis has, in its way, become Europe’s Sept. 11 in that it has fundamentally altered how citizens look at the world.« In Anlehnung an Shakespeares Richard III. könnte man sagen, daß Deutschlands, ja daß auch Europas glorreicher Sommer nun langsam, aber sicher in einen Winter des Mißvergnügens übergehen dürfte. Weder kann man sich seiner Verantwortung noch der Geschichte entziehen. Auf unabsehbare Zeit wird daher eine Urlaubssperre verhängt werden müssen.

Ivan Krastev. »Dual anxiety in Germany and Europe.« The New York Times International Edition, Oct. 5, 2017, pp. 1 & 14, hier p. 1.

William Shakespeare. »König Richard III.« Historien, herausgegeben von Günther Klotz, übersetzt von August Wilhelm Schlegel, Dorothea Tieck und Wolf Graf Baudissin, Aufbau, 2009, pp. 789-905, hier p. 793 [1.1.1-2].

Die Geburt des Denkkerkers

Ich muß feststellen – wenn auch nicht bestürzt, so doch immerhin betrübt –, daß der Begriff ›Denkkerker‹ nicht, wie von mir angenommen, auf den österreichischen Schriftsteller Thomas Bernhard, sondern auf den Schweizer Autor Silvio Blatter zurückgeht. Dieser hatte den Begriff bereits 1978 – und damit acht Jahre vor Bernhards Auslöschung. Ein Zerfall – in seinem Roman Zunehmendes Heimweh, dem ersten Teil seiner »Freiamt«-Trilogie, verwendet. Während Bernhard jedoch dem Denkkerker als Refugium eine durchaus positive Semantik verleiht, benutzt ihn Blatter hingegen kritisch als Symbol für die vom Katholizismus propagierte Lebensweise.

Thomas Bernhard. Auslöschung. Ein Zerfall, herausgegeben von Hans Höller, Suhrkamp, 2004, p. 242. Thomas Bernhard Werke, herausgegeben von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler, Bd. 9.

Silvio Blatter. Zunehmendes Heimweh. Suhrkamp, 1978, p. 208.

Nico Schulte-Ebbert. Die Gewalt des Anderen. Aggression und Aggressivität bei Thomas Bernhard. Dissertation WWU Münster, 2012. Logos, 2015, Kap. 4.2.

Unbildnisse

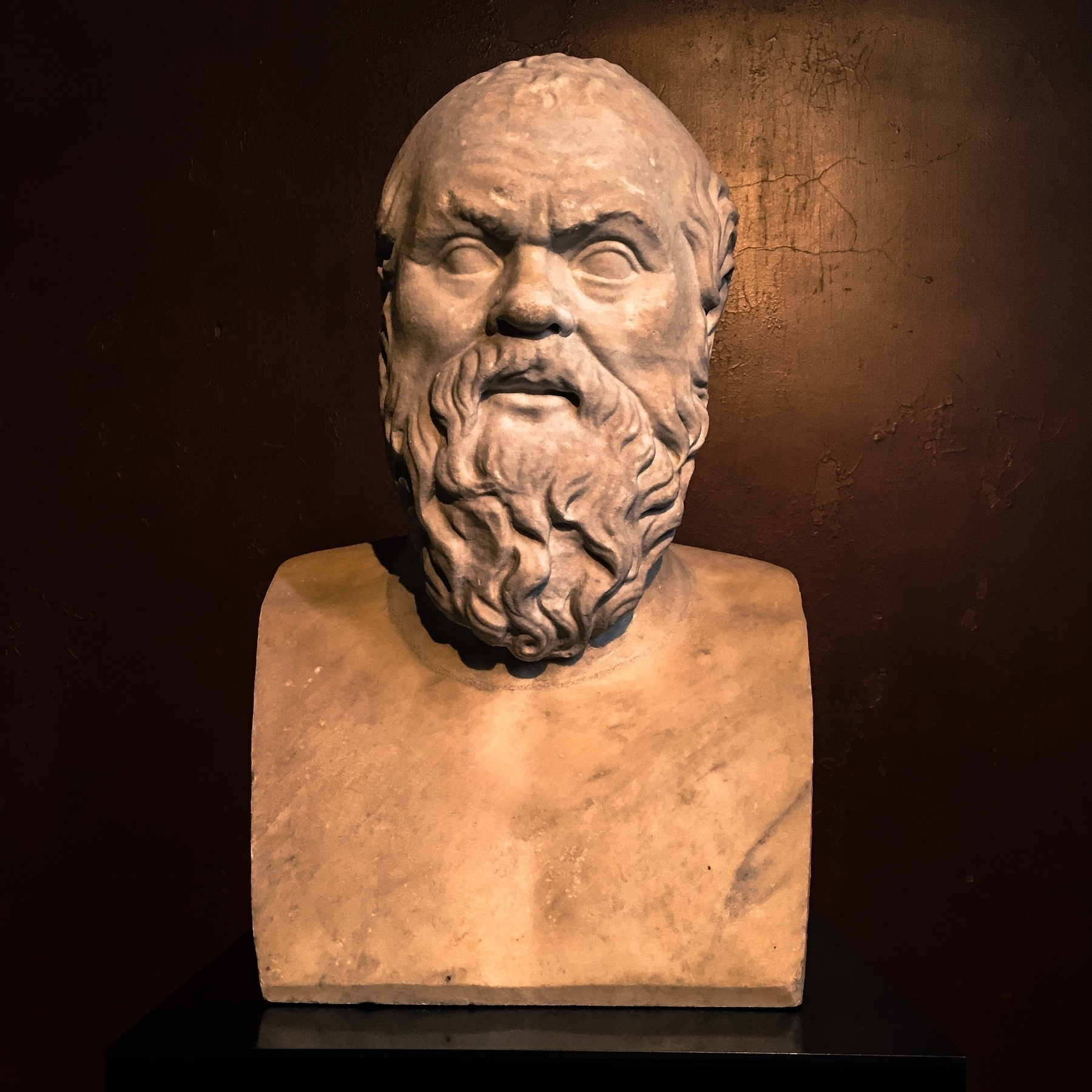

Als ich vor einigen Tagen im Niobidensaal des Berliner Neuen Museums eine Büste Sokrates’ entdeckte, die mit fünf anderen griechischen Denkern und Dichtern vor dem exklusiven, achteckigen Nordkuppelsaal der Nofretete-Büste Spalier zu stehen schien, erinnerte ich mich an den F.A.Z.-Fragebogen, den Hans Blumenberg 1982 ausgefüllt hatte, und in welchem er unter anderem auf die Frage nach seiner »Lieblingsgestalt in der Geschichte« antwortete: »Sokrates, weil man von ihm wenig genug weiß, um sich alles denken zu können«. Ich fragte mich, wie realistisch, wie lebensecht diese Sokrates-Darstellung wohl sei, zumal es sich bei ihr um eine »[r]ömische Kopie des 2. Jhs. n. Chr. nach griechischem Vorbild des 4. Jhs. v. Chr.« handelte. Doch ganz gleich, wie groß die Unähnlichkeit auch sein mag: man hätte es wohl kaum ertragen, nicht nur keine Schriften, sondern auch kein Bildnis dieses so herausragenden Philosophen zu besitzen.

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Apropos Schriften: Interessanterweise taucht der Name Sokrates noch zwei weitere Male in Blumenbergs Fragebogen auf, und zwar: »Ihre Helden in der Wirklichkeit?Sokrates, weil er nichts geschrieben hat / Ihre Heldinnen in der Geschichte?Yanthippe [sic!], da sie Sokrates ertrug, obwohl er nichts schrieb«. Man kann sich den Münsteraner Vielschreiber und Allesnotierer beim Beantworten dieser beiden Fragen ganz gut verschmitzt lächelnd an seinem Schreibtisch in Altenberge vorstellen.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 88.

Jahrestag der Jahrestage

In der F.A.S. stoße ich auf ein literarisches Jubiläum bloomsdayesker Couleur: Der Romanbeginn von Uwe Johnsons zwischen 1970 – bereits im Juli erwähnte Siegfried Unseld das »Echo«, das den ersten Band zu einem Publikumserfolg machen würde – und 1983 erschienenen, fast 2000 Seiten umfassenden Jahrestagen jährt sich am heutigen Montag zum fünfzigsten Male. »Das Buch«, so die F.A.S.,

hat 366 Tageseinträge – 1968 war ein Schaltjahr – und kann ein Jahr lang zum täglichen Lesebegleiter werden. Im Jubiläumsjahr würde diese Lektüreweise sogar mit einer besonderen Kongruenz belohnt werden. Denn auch der 21. August 2017 ist ein Montag.

Ich nehme diesen Hinweis sowie die damit verbundene Tageskongruenz als auch das 50. Jubiläum des Johnsonschen Jahrestage-Beginns zum Anlaß, mich endlich an dieses Mammutwerk heranzuwagen, und zwar Tag für Tag für Tag für Tag für…: »Aufklarendes Wetter in Nord-Viet Nam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi.«

Siegfried Unseld. Chronik 1970. Mit den Chroniken Buchmesse 1967, Buchmesse 1968 und der Chronik eines Konflikts 1968. Herausgegeben von Ulrike Anders, Raimund Fellinger, Katharina Karduck, Claus Kröger, Henning Marmulla und Wolfgang Schopf, Suhrkamp, 2010, p. 248. Siegfried Unseld Chronik, herausgegeben von Raimund Fellinger, Bd. 1.

Andreas Bernard. »Zurück zum Riverside Drive.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. Aug. 2017, p. 41.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, p. 10.

Zulächeln

Ich stoße in Manfred Geiers Parallelbiographie auf einen Ausspruch Wittgensteins, der mit seiner poetischen Prägnanz auch in unserem Zeitalter der ›Fernliebe‹ hätte geäußert werden können:

Was ich gern hätte, wäre jemand, dem ich gelegentlich zulächeln könnte.

Während ich Bilder betrachte, in Erinnerungen schwelge oder schreibe, ertappe ich mich dabei, dem abwesenden Anderen zuzulächeln; doch es ist nicht dasselbe. Es ist ein Zulächeln, das verpufft, das sein Ziel verfehlt und im Einsamen verhallt. Dieses Zulächeln ist nur an mich gerichtet, es ist allein meine Reaktion, die ich allein mit mir teile, doch möchte ich nicht ausschließen, daß es den Fernen auch irgendwie trifft wie die Berührung eines vergessenen Traumes. Gelegentliches Zulächeln bedeutet: Ich bin noch da, es gibt mich noch, ich bin das Lächeln auf dem Weg zu dir.

Manfred Geier. Wittgenstein und Heidegger. Die letzten Philosophen. Rowohlt, 2017, p. 341.

Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim. Fernliebe. Lebensformen im globalen Zeitalter. Suhrkamp, 2011.

Krank

»Ein langwieriger Grippenzustand mit unerschöpflichem Schnupfen.«

Friedrich Nietzsche aus Gersau an Carl von Gersdorff in Rom, 2. März 1873.

Subskription

Meine Entscheidung, das Musilsche Gesamtwerk in zwölf Bänden zu subskribieren (Verlag Jung und Jung), war eine richtige. Dadurch wird auf mich ein wohldosierter Druck der Lektüre ausgeübt, der sich bis 2022 jeweils im Frühjahr und Herbst manifestieren wird. Mit den ersten beiden Bänden (Der Mann ohne Eigenschaften) bin ich vorerst bestens bedient und unterhalten.

Happiness Is A Warm Gunzenhausen. The Cavern Beatles rocken Altmühlfranken

Als sich die Beatles am 10. April 1970 offiziell trennten, saß der Schock tief in den Herzen ihrer Fans; viele haben die Bandauflösung bis heute nicht verwunden. Die letzte Presse-Erklärung lautete: »April 10, 1970: Spring is here and Leeds play Chelsea tomorrow and Ringo and John and George and Paul are alive and well and full of hope. The world is still spinning and so are we and so are you. When the spinning stops – that’ll be the time to worry. Not before. Until then, the Beatles are alive and well and the beat goes on, the beat goes on…«

Daß die Beatles bis heute so lebendig sind, daß ihr Beat noch immer überall präsent ist, liegt nicht allein an all den Alben, Neuveröffentlichungen und Bootlegs, die Rekordverkäufe erzielen, nicht an all den unzähligen Büchern, die über diese vier Musiker geschrieben worden sind und immer noch geschrieben werden, nicht an all den Filmen, Dokumentationen, Musicals, die in schwärmerisch-nostalgischer Art und Weise von dem Zauber einer Band aus Liverpool berichten, die innerhalb eines Jahrzehnts die Musik, ja die ganze Welt revolutionierte. Nein, auch unzählige Cover-Bands tragen zur Aktualität und Unsterblichkeit der Beatles bei.

Dabei ist das Cover als Ersatz, Überlagerung oder Stellvertretung ebenso reverenzerweisend wie ein Tribut als Abgabe, Anerkennung oder Ehrung; Cover- beziehungsweise Tribute-Bands lassen Original-Merkmale wie Aussehen, Sound, Phrasierung, Gestik, Mimik et cetera in ihre Nachahmung einfließen, um so eine möglichst perfekte Illusion zu erschaffen. In Jonathan Cullers Darstellung der Dekonstruktion findet sich der Satz: »Einen originären Hemingway-Stil gibt es nur, wenn er auch imitiert, zitiert und parodiert werden kann.« Folgt man dieser Sichtweise, würden die Cavern Beatles die Beatles erst ermöglichen, das heißt die Imitation bedingt das Original! Realisiert wird die Nachahmung durch charakteristische Merkmale des Vorbilds, die wiederholt und wiedererkannt werden.

Kurz vor dem Auftritt: Die Instrumente der Cavern Beatles

Kurz vor dem Auftritt: Die Instrumente der Cavern Beatles

Am Abend des 23. November 2013 geschah eine solche Wiederholung als Wiedererkennen: Der Stadthalle des mittelfränkischen Gunzenhausen wurde die Aura eines Kellers verliehen, eines Kellers, der längst schon zur Legende geworden ist: der Cavern Club in der Mathew Street 10 in Liverpool, in dem neben vielen Großen der Jazz-, Skiffle-, Blues-, Beat- und Rockgeschichte auch die Beatles auftraten und zwar insgesamt 292 Mal, wie der akribisch forschende Mark Lewisohn einst herausfand. Die Stadthalle ist zwar de facto kein Keller, doch kann sie mit einer ungewöhnlichen Architektur punkten, wie die Band mit einem Augenzwinkern auf ihrer Facebook-Seite nach dem Konzert kommentierte: »Thanks Gunzenhausen. The oddest shaped room, but a perfectly formed audience…you were great!«

Cave Cavern, könnte der wortspielende Lateiner sagen, hüte dich vor dem Keller, denn er rockt – oder besser gesagt: er rockte. Der originale Cavern Club wurde Anfang der Siebzigerjahre geschlossen und schließlich sogar abgerissen, da er der Liverpooler U-Bahn weichen mußte, die den Kellerplatz für sich beanspruchte. 1991 eröffnete jedoch der New Cavern Club seine Pforten, und stieg phönixgleich aus Original-Ziegeln empor. Dieser neue Keller gestattete den Cavern Beatles die Übernahme seines Logos, weswegen die Band nun das Prädikat »Officially Licensed by The Cavern Club« tragen darf.

Diese Auszeichnung ist zugleich eine Bürde, denn die Erwartungen der Fans könnten nicht größer sein. Cave Cover, könnte nun wieder besagter Lateiner einwerfen, hüte dich vor dem Covern der »besten Band aller Zeiten«, doch die Vorschußlorbeeren waren so reichlich vergeben, die Kritiken stimmten nahezu unisono einen Lobgesang an, daß dieser Abend in Gunzenhausen beste Unterhaltung zu bieten versprach – und die Konzertbesucher wurden nicht enttäuscht. Zwar ließ die Akustik des »oddest shaped room« zu wünschen übrig (ein kleiner Fan erklärte, daß die Stadthalle sich eher für Theateraufführungen und Abiturzeugnisvergaben eigne), doch vielleicht kam auch dieser eher suboptimale Klangraum dem Original und den wilden Cavern-Zeiten besonders nahe, als Musik noch handgemacht war und technischer Schnickschnack zweitrangig.

Um 20 Uhr wurde die Beleuchtung gedämmt und vier Schemen stürmten auf die Bühne der Stadthalle: John (Paul Tudhope), Paul (Chris O’Neill), George (Rick Alan) und Ringo (Simon Ramsden). Spotlight an! Den Anfang machte »All My Loving«, und vom ersten Augenblick an waren diese vier Musiker nicht wie die Beatles, sie waren die Beatles! Jede Geste saß, die Mimik war perfekt und auch Gesang und Sound versetzten die Zuhörer in die Sechzigerjahre zurück. Bruno Koschmider, Besitzer des Hamburger Indra Clubs und des Kaiserkellers, der die Beatles auf der Bühne mit den Worten »Mach Schau! Mach Schau!« animierte, hätte auch an dieser Band seine helle Freude gehabt!

The Cavern Beatles: Early Days

The Cavern Beatles: Early Days

Ein Song jagte den nächsten, ein Ohrwurm wurde vom anderen abgelöst; es blieb keine Zeit, dem einen hinterherzutrauern, da nahtlos ein neuer kam. Die Cavern Beatles legten ein irres Tempo an den Tag, ließen die Stadthalle erbeben und trieben die Fans von ihren Sitzen und aus ihren Reihen. Die Musiker beschränkten sich zwischen den einzelnen Titeln auf wenige Kommentare, die dann allerdings auch vom Original nicht zu unterscheiden waren. So kündigte Rick Alan alias George Harrison Chris O’Neill alias Paul McCartney mit denselben Worten an, wie es sein Vorbild am 1. August 1965 in der Blackpool Night Out-Show tat: »We’d like to do something now which we’ve never ever done before and it’s a track off our new LP. And this song’s called ›Yesterday‹. And so for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks!«

(Es sei an dieser Stelle eine nette Koinzidenz angeführt: Chris O’Neill, der bei den Cavern Beatles die Rolle Paul McCartneys sowohl am linkshändig gespielten Baß als auch an der rechtshändig gespielten Akustikgitarre vollkommen überzeugend spielt, mimte im 1994 erschienenen Film Backbeat, der die Hamburger Jahre der Beatles und speziell die Beziehung zwischen Stuart Sutcliffe und Astrid Kirchherr thematisiert, den jungen George Harrison!)

Zunächst umfaßte das Repertoire dieser hochgelobten und hochbegabten Cover-Band lediglich die frühen Alben Please Please Me und With The Beatles, die beide 1963 veröffentlicht worden waren. Doch nach und nach erweiterten die Cavern Beatles, die sich 1989 in Liverpool gegründet haben und seither in unterschiedlicher Besetzung die Magie der ›Fab Four‹ auf die Bühnen Europas bringen, die Songauswahl bis sie, seit 2005, das Gesamtwerk der ›Pilzköpfe‹ im Programm hatten.

Zu den Highlights des Abends müssen sicherlich die akustische Anthology-Version des Harrison-Songs »While My Guitar Gently Weeps«, das energiegeladene und zu Unrecht eher unbekannte »Hey Bulldog« oder das experimentelle »Tomorrow Never Knows« gezählt werden, welches sogar das charakteristische ›Möwen-Geschrei‹ der verzerrten Gitarren enthielt. Einmal mehr wurde dem Konzertbesucher die Liebe zum Detail bewußt, mit der diese Band ihren Tribut zollt. In der zwanzigminütigen Pause, in der Musik von Simon & Garfunkel, Bob Dylan und den Byrds durch die Stadthalle waberte, wurde bei fränkischem Bier rege über die Songs aus den Jahren 1963-1966 und deren Performance diskutiert.

Nach der Pause traten die vier Musiker in die psychedelische ›Sergeant-Phase‹ des sogenannten Summer of Love ein: alles wurde bunt, Nebel flutete die Bühne und die Cover-Band erfuhr in Uniformen ein weiteres Cover: nun imitierten die Cavern Beatles die Beatles, die sich hinter dem Pseudonym »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« versteckten. Die Songs, die ab diesem Zeitpunkt in der Stadthalle Gunzenhausen ertönten, haben die Originale nie live gespielt (mit Ausnahme der Get Back-Sessions), womit die Imitatoren über ihre Vorbilder hinausgingen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, diese Musik nun live zu hören und zu sehen!

The Cavern Beatles: Latter Days

The Cavern Beatles: Latter Days

Am Ende des Abends zog die Beatlemania nahezu jeden in ihren Bann und alle strömten vor die Bühne. Der Keller rockte wieder! Dann intonierte ›Paul‹ am Klavier auf Deutsch »Stille Nacht, heilige Nacht« und animierte die Gunzenhäuser zum Mitsingen. Nach der zweiten Strophe ging das Weihnachtslied in »Hey Jude« über, was den Publikumschor nicht zum Verstummen brachte. Nach »Get Back«, das Paul Tudhope alias John Lennon im besten Liverpudlian Akzent mit den Worten: »I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition« (was Lennon ursprünglich am Ende des Rooftop Concert geäußert hatte) beendete, tanzten die Cavern Beatles von der Bühne, um für zwei Zugaben zurückzukommen. Um 22:45 Uhr gingen die Lichter aus. Zu »Free As A Bird« verließen die Fans zufrieden und erschöpft die Stadthalle und traten mit warmen Herzen hinaus in die kalte Novembernacht.

Gunzenhausen, Obdachgeberin von Theologen, Dichtern, Blaublütern

Beim Schlendern über die Weißenburger Straße in Gunzenhausen entdeckte ich vor einigen Wochen zufällig eine historische Marke, die selbst gebürtigen Gunzenhausenern (oder Gunzenhäusern?) unbekannt war. An einem unauffälligen Haus stand dort geschrieben:

Luther in Gunzenhausen

Luther in Gunzenhausen

In dem, / an dieser Stelle gestandenen / Hause übernachtete 1518 / Dr. M. Luther.

Bekannter als Luthers Übernachtung ist hingegen diejenige, die sich gut 260 Jahre später im heutigen »Gasthof-Hotel zur Post« in der Bahnhofstraße zutrug: Der knapp 39jährige Goethe machte hier Station:

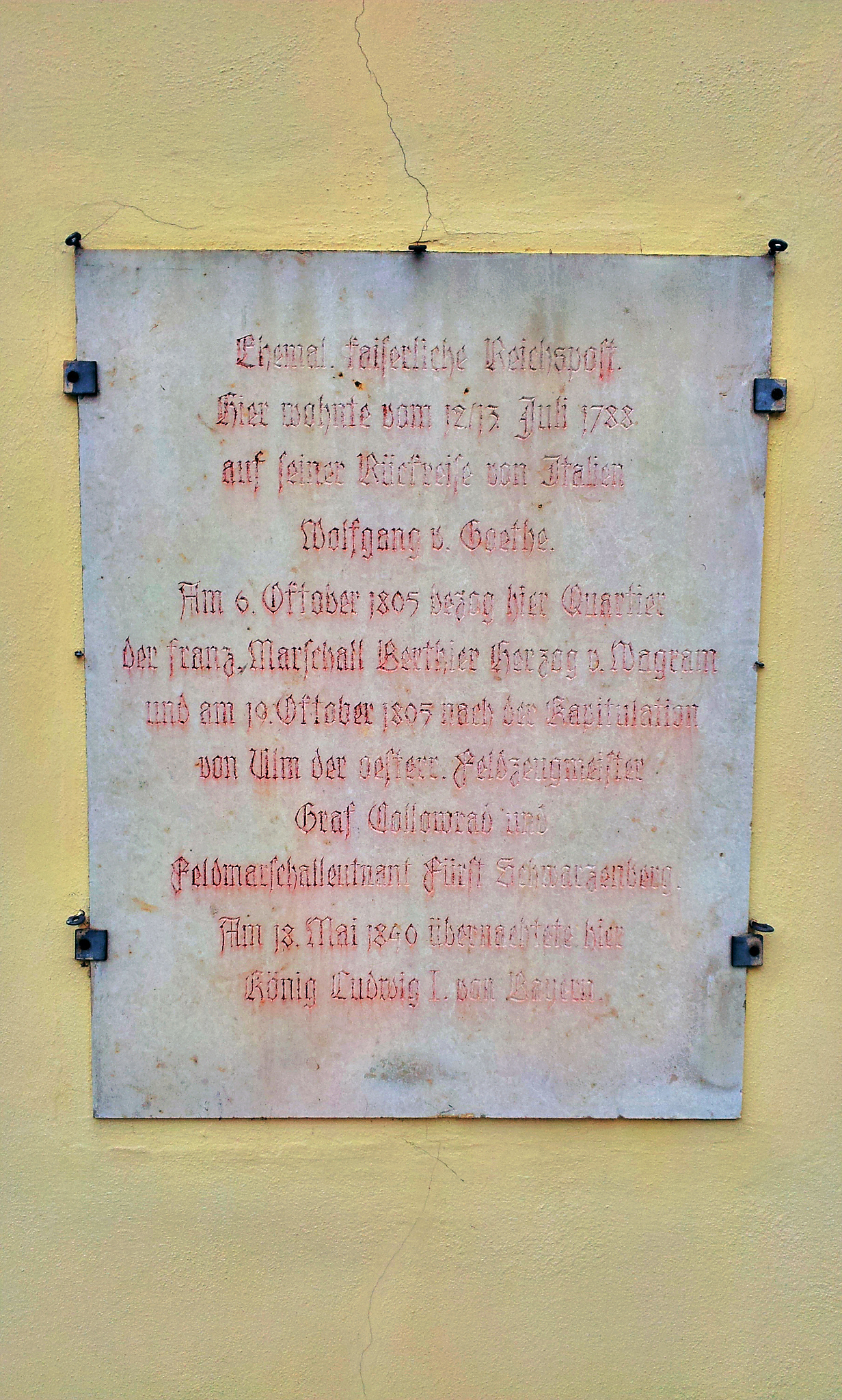

Goethe in Gunzenhausen

Goethe in Gunzenhausen

Ehemal. kaiserliche Reichspost. / Hier wohnte vom 12./13. Juli 1788 / auf seiner Rückreise von Italien / Wolfgang von Goethe. / Am 6. Oktober 1805 bezog hier Quartier / der franz. Marschall Berthier Herzog v. Wagram / und am 19. Oktober 1805 nach der Kapitulation / von Ulm der oesterr. Feldzeugmeister / Graf Collowrad und / Feldmarschalleutnant Fürst Schwarzenberg. / Am 18. Mai 1840 übernachtete hier / König Ludwig I. von Bayern.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, ist das allemal im Buch?«

Immer wieder stieß ich in den letzten Jahren auf pointierte Sprüche Georg Christoph Lichtenbergs – sei es in Form eines Mottos, das einem Roman vorangestellt war, sei es als Bonmot, das eine trockene wissenschaftliche Argumentation auflockerte. Fast ebenso häufig wurde ich in Buchhandlungen und Bibliotheken auf die Lichtenbergschen Sudelbücher aufmerksam, die erst postum veröffentlicht wurden. Doch zumeist handelte es sich um eine »Auswahl« oder ein sogenanntes »Best-of«, das auf bestimmte Situationen zugeschnitten war und bestimmte Leser ansprechen sollte.

Lichtenberg kam und ging. Nun las ich vor einigen Wochen in Nietzsches Menschliches, Allzumenschliches unter der Überschrift »Der Schatz der deutschen Prosa« die folgenden Zeilen:

Wenn man von Goethe’s Schriften absieht und namentlich von Goethe’s Unterhaltungen mit Eckermann, dem besten deutschen Buche, das es giebt: was bleibt dann eigentlich von der deutschen Prosa-Litteratur übrig, das es verdiente, wieder und wieder gelesen zu werden? Lichtenberg’s Aphorismen, das erste Buch von Jung-Stillings Lebensgeschichte, Adalbert Stifter’s Nachsommer und Gottfried Keller’s Leute von Seldwyla, – und damit wird es einstweilen am Ende sein.

Lichtenberg taucht in dieser Reihe als einer von fünf Autoren auf, denen Nietzsche höchste Wertschätzung zukommen läßt (in einem Brief vom 6. April 1867 an Carl von Gersdorff bezeichnet er ihn gar als »Auktorität«). Dies war ausschlaggebend, mich gezielt auf die Suche nach einer möglichst umfassenden Lichtenberg-Ausgabe zu machen – und ich wurde fündig: Ein Antiquariat im saarländischen Riegelsberg hatte die 1994 als Lizenzausgabe bei Zweitausendeins erschienene, hervorragend editierte sechsbändige Werkausgabe im Angebot, die von Wolfgang Promies zwischen 1967 und 1992 beim Hanser-Verlag herausgegeben und kommentiert worden ist. Der Preis war unschlagbar: Für die ungelesenen Leinen-Exemplare mit Schutzumschlag hatte ich nur € 20 zu zahlen!

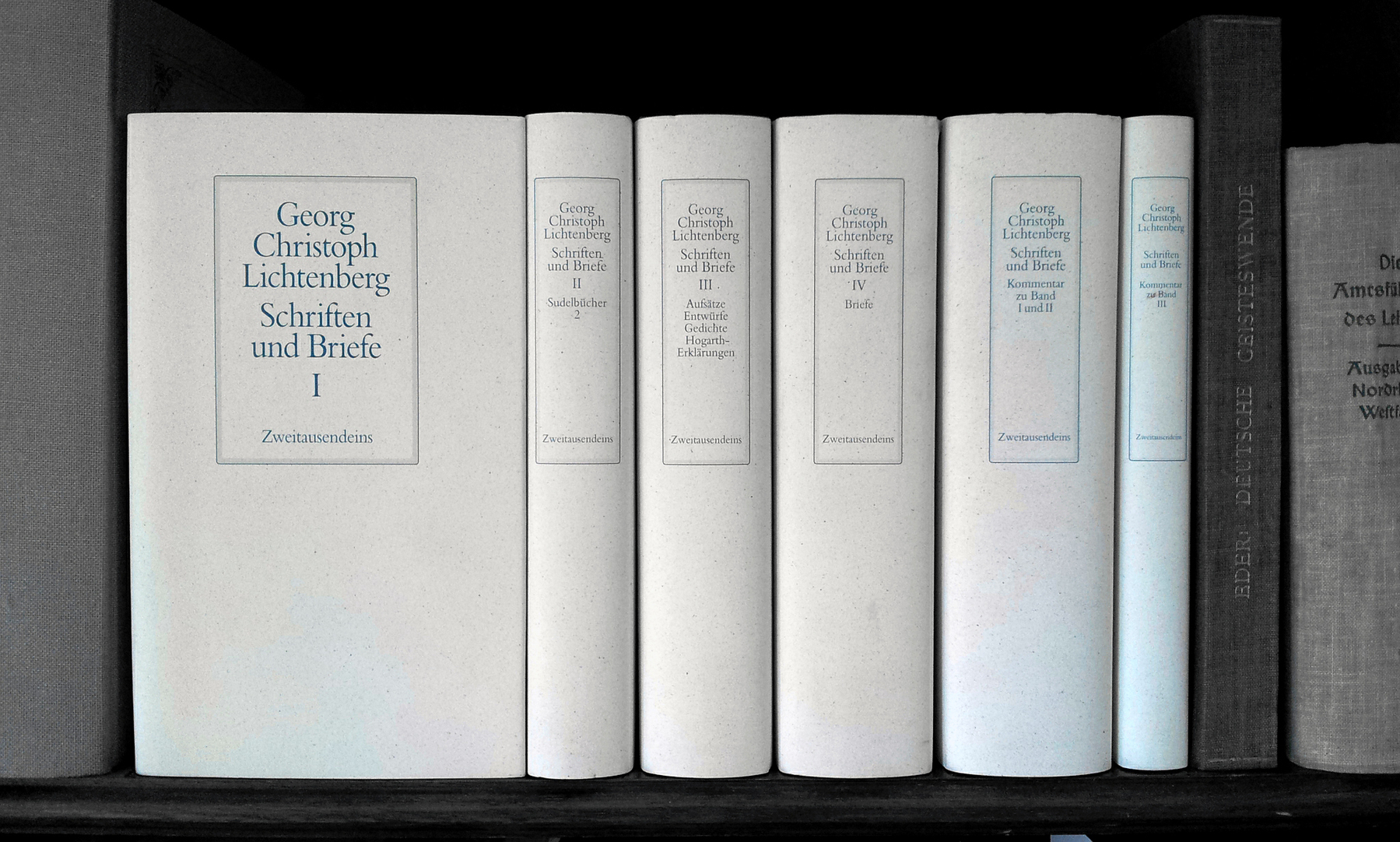

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg: Schriften und Briefe

Georg Christoph Lichtenberg. Schriften und Briefe. Hg. Wolfgang Promies. München: Hanser, 1967-92. Lizenzausgabe Frankfurt a. M.: Zweitausendeins, 1994.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben.

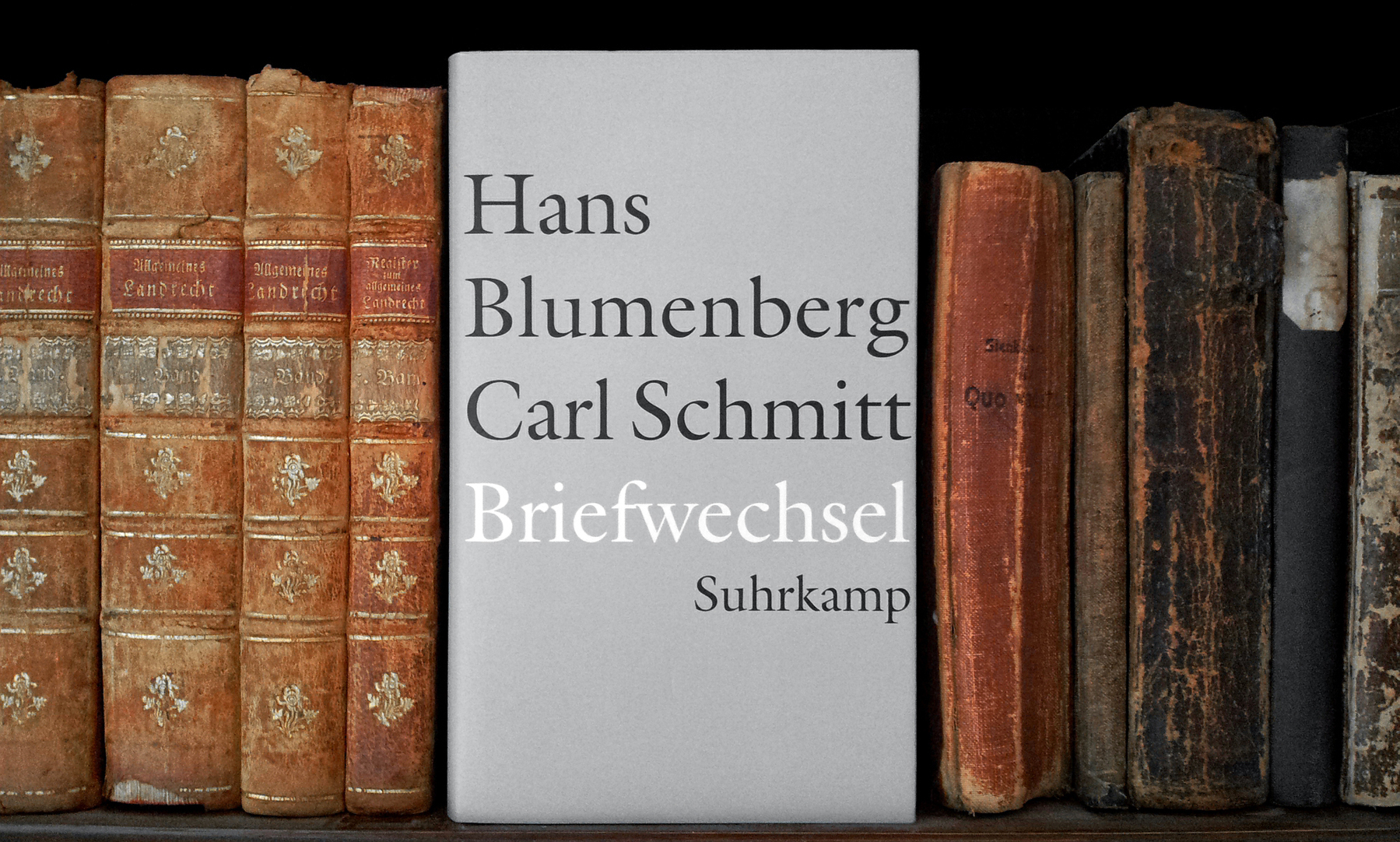

Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

Hans Blumenberg & Carl Schmitt in 15 Briefen

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ferdinand de Saussure: Die Sprache als Begriffsdublette

Während Google an diesem 22. Februar 2013 an Arthur Schopenhauers 225. Geburtstag erinnert, möchte ich auf Ferdinand de Saussures 100. Todestag hinweisen. Der folgende Text bildet die leicht überarbeitete Version eines Kapitels meiner Magisterarbeit Die Topographie des Labyrinths. Zur Semiotik des Raummodells in den Romanfragmenten Franz Kafkas aus dem Jahr 2006 ab.

Das Klassifizierungssystem, mit dessen Hilfe der Schweizer Linguist Ferdinand de Saussure (1857-1913) die Sprache betrachtet, ist zum Referenzobjekt strukturalistischer Analysen geworden. Indem Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan oder Roland Barthes de Saussures Methodologie über die Grenzen der Linguistik hinweg auf Ethnologie, Psychoanalyse oder die Mode anwandten, zeigten sie, daß menschliches Wissen und Handeln stets sprachlich manifestiert und somit zeichentheoretischen Ursprungs sind: »Ein Kleidungsstück, ein Auto, ein Fertiggericht, eine Geste, ein Film, ein Musikstück, ein Bild aus der Werbung, eine Wohnungseinrichtung, ein Zeitungstitel – offenbar lauter bunt zusammengewürfelte Gegenstände. Was können sie miteinander gemein haben? Zumindest dies: Sie alle sind Zeichen.« (Roland Barthes. »Die Machenschaften des Sinns.«)

Entscheidend dabei ist die Ansicht, daß jegliche Bedeutung systemimmanent – nämlich durch Differenzbildung an sich bedeutungsloser Elemente – generiert wird. Diese Fokussierung auf ein internes Beziehungsgeflecht ist für das Denken de Saussures ebenso charakteristisch wie die Beliebigkeit (Arbitrarität) des sprachlichen Zeichens*. Inwieweit es sich jedoch bei den Vorlesungsmitschriften der Jahre 1906-11, welche die Textgrundlage des Cours de linguistique générale bilden, tatsächlich um de Saussures Überlegungen handelt, bleibt Aufgabe der Editionsphilologie. Es wird im Folgenden aus der 3. Auflage der im Jahr 2001 bei Walter de Gryter erschienenen Grundfragen der Allgemeinen Sprachwissenschaft zitiert. Sämtliche Belegstellen werden als Äußerungen de Saussures aufgefaßt.

Ferdinand de Saussure begreift Sprache – auf den bestimmten Artikel wird aufgrund des Universalitätsanspruches verzichtet – als eine »soziale Institution«, als Vermittlerin von Ideen. Dabei vertritt er konstruktivistische Ansichten, wenn er behauptet: »Man kann nicht einmal sagen, daß der Gegenstand früher vorhanden sei als der Gesichtspunkt, aus dem man ihn betrachtet; vielmehr ist es der Gesichtspunkt, der das Objekt erschafft; […].« De Saussure trennt Sprache (langue) vom Sprechen (parole) und damit »1. das Soziale vom Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen und mehr oder weniger Zufälligen«. Da de Saussure selbst auf die Unzulänglichkeiten einer adäquaten Übersetzung seiner Termini hinweist, werden im Folgenden auch die französischen Begriffe verwendet. Das Hauptaugenmerk des hier gegebenen Überblicks ruht auf der langue, ihrer semeologischen** Darstellung und ihrem Verhältnis zur Schrift.

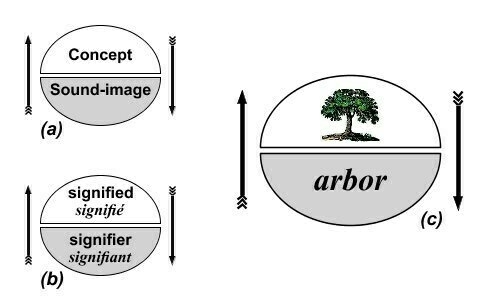

Das sprachliche Zeichen (signe) ist laut de Saussure eine Begriffsdublette***, die aus dem Oppositionspaar signifié und signifiant besteht und »beliebig«, das heißt »unmotiviert« ist.

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Die Begriffsdublette nach Ferdinand de Saussure, via Liliane Fainsilber

Vorstellung und Lautfolge unterliegen keiner natürlichen Bindung. Der Akt des Bezeichnens – das Verweisen auf ein außersprachliches Denotat durch ein Zeichen – beruht auf einer »Kollektivgewohnheit«. Wenn hier von Lautfolge die Rede ist, so meint dieser Begriff keineswegs die Äußerung einer Vorstellung als physikalische Manifestation. Im Gegenteil handelt es sich bei beiden Zeichenkomponenten um psychische Größen, die die Voraussetzung des Sprechens bilden. Wie schon Johann Gottfried Herder spricht auch de Saussure der Sprache eine orientierung- beziehungsweise ordnunggebende (und keine abbildende) Funktion zu. Gedanken (pensées) und Laute (sons) sind eine chaotische, amorphe Masse, die durch Sprache organisiert und geformt wird. Sowohl die Selektion eines Elements der penseés als auch dessen Kombination mit einem Gegenstück aus dem Bereich der sons sind arbiträr – und konventionell! Auf Basis dessen läßt sich die Vielfältigkeit der Sprachen erklären: »So ist die Vorstellung ›Schwester‹ durch keinerlei innere Beziehung mit der Lautfolge Schwester verbunden, die ihr als Bezeichnung dient; sie könnte ebensowohl dargestellt sein durch irgendeine andere Lautfolge: […].«

Neben der Arbitrarität des sprachlichen Zeichens stellt de Saussure als zweiten, wesentlichen Grundsatz die Linearität des Signifikanten heraus: »Das Bezeichnende, als etwas Hörbares, verläuft ausschließlich in der Zeit und hat Eigenschaften, die von der Zeit bestimmt sind: a) es stellt eine Ausdehnung dar, und b) diese Ausdehnung ist meßbar in einer einzigen Dimension: es ist eine Linie.« Der physikalische Parameter Zeit fungiert – wie schon die Sprache als Ganzes – als Organisationsprinzip, das zur Charakterisierung des Ablaufs sprachlicher Ereignisse verwendet wird und durch strukturalistische Kontiguitätsanalysen eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren hat. Die Schrift ist dabei das Mittel par excellence, das »die räumliche Linie der graphischen Zeichen an Stelle der zeitlichen Aufeinanderfolge setzt«. Dieser syntagmatischen Ebene, die Elemente »in praesentia« enthält, stellt Ferdinand de Saussure eine paradigmatische entgegen, deren Glieder »in absentia« verbunden werden und die er als »Sphäre[] [der] assoziative[n] Beziehungen« beschreibt: »Andererseits aber assoziieren sich außerhalb des gesprochenen Satzes die Wörter, die irgend etwas unter sich gemein haben, im Gedächtnis, und so bilden sich Gruppen, innerhalb deren sehr verschiedene Beziehungen herrschen. So läßt das Wort Belehrung unbewußt vor dem Geist eine Menge anderer Wörter auftauchen (lehren, belehren usw., oder auch Bekehrung, Begleitung, Erschaffung usw., oder ferner Unterricht, Ausbildung, Erziehung usw.).«

Der Begriff der Assoziation verweist bereits auf den nicht-linearen, rhizomartigen Charakter dieses Verbindungstypus, der Analogien nach Sinn und/oder Form herstellt. Da de Saussure die Relationalität bereits in seinen Zeichenbegriff integriert hat, liegt es an den Unterschieden der Zeichenwerte (valeurs), distinktive Merkmale auszumachen. Bedeutung entsteht durch Differenzen im System: »Alles Vorausgehende läuft darauf hinaus, daß es in der Sprache nur Verschiedenheiten gibt. Mehr noch: eine Verschiedenheit setzt im allgemeinen positive Einzelglieder voraus, zwischen denen sie besteht; in der Sprache aber gibt es nur Verschiedenheiten ohne positive Einzelglieder.«

Ein außersprachliches Referenzobjekt ist bei der Bedeutungskonstituierung ebenso auszugrenzen, wie das sprechende Subjekt selbst, das keinerlei individuellen Einfluß auf die soziale Institution Sprache (langue) besitzt.

Innerhalb der mentalistisch geprägten Zeichenkonzeption de Saussures stellt die Sprache »ein System von Zeichen« dar, das mit der »Schrift, dem Taubstummenalphabet, symbolischen Riten, Höflichkeitsformen, militärischen Signalen usw. usw. vergleichbar« ist, »[n]ur sie das wichtigste dieser Systeme.« De Saussure begreift also das schriftliche Zeichensystem als ein dem sprachlichen untergeordnetes: »Sprache und Schrift sind zwei verschiedene Systeme von Zeichen: das letztere besteht nur zu dem Zweck, um das erstere darzustellen.« Trotz ihres Supplementcharakters, den die Schrift in einer Sprachwissenschaft per definitionem verliehen bekommt, ist sie im allgemeinen doch vielmehr der Rede übergeordnet: das Schriftbild erscheint als normiertes, beständigeres, verlässlicheres Speichermedium inmitten eines Kommunikations-, Bildungs- und Forschungshorizonts.

*Der häufig unreflektiert übernommene Begriff der Arbitrarität ist – wie Roman Jakobson im Jahr 1962 anmerkt – »eine äußerst unglückliche Bezeichnung«, denn »[d]er Zusammenhang zwischen einem signans und einem signatum, den Saussure willkürlicherweise arbiträr nennt, ist in Wirklichkeit eine gewohnheitsmäßige, erlernte Kontiguität, die für alle Mitglieder der gegebenen Sprachgemeinschaft obligat ist.« (Roman Jakobson. »Zeichen und System der Sprache.«)

**Da Sprache ein »System von Zeichen [ist], die Ideen ausdrücken«, nennt de Saussure »eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des sozialen Lebens untersucht […] Semeologie«.

***Der oftmals verwendete Terminus Dichotomie wird aufgrund seiner Übersetzung als ein Zweigeteiltes vermieden, da das sprachliche Zeichen mit einem Blatt Papier vergleichbar ist, denn »man kann die Vorderseite nicht zerschneiden, ohne zugleich die Rückseite zu zerschneiden; ebenso könnte man in der Sprache weder den Laut vom Gedanken noch den Gedanken vom Laut trennen; […].«

Dialektik der Aufklärung

Im letzten Jahr, am 11. Mai 2012, erfuhr ich auf einer Geburtstagsfeier in Münster Erstaunliches: Einer der Gäste kam auf mich zu, als im Hintergrund Otis Reddings im Januar 1968 postum veröffentlichter Klassiker »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« lief. Der mir Unbekannte fragte mich, ob mir je aufgefallen sei, daß es in dem Song eine Stelle gebe, an der man hören könne, wie Otis Redding ein Bullauge putzt (im unten angefügten Video bei 0:54 und bei 1:50).

Ich schaute ihn irritiert an, lächelte und rechnete diese Frage der offensichtlich schon alkoholgetrübten Wahrnehmung des Partybesuchers an. Doch er ließ nicht locker, spielte mir die Stelle wieder und wieder vor, äußerte wieder und wieder: »Da! Genau da poliert Otis das Bullauge!«, bis ich es tatsächlich hörte! Am nächsten Tag nahm ich mir den Song in ruhiger Atmosphäre erneut vor: Das Poliergeräusch entpuppte sich schnell als Möwenschreie. Ich war ein wenig enttäuscht. Doch so wie ich von Anfang an im Beatles-Song »Tomorrow Never Knows« aus dem verzerrten Lachen Paul McCartneys und den zerschnipselten Gitarren-Loops Möwen über Liverpool schweben sehe, sehe ich bei »(Sittin’ On) The Dock of the Bay« seit diesem Abend Otis Redding mit einem Putzlappen am Bullauge stehen.

Otis Redding - Sittin on the Dock of the Bay (HQ)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ibuprofen

Nachdem der Orthopäde heute Morgen unter beängstigendem Knacken einen meiner Halswirbel reponiert hatte, fragte er mich, ob ich Ibuprofen kenne, denn er würde es mir gerne gegen die Schmerzen, die eben jener fehlgestellte Wirbel (vermutlich das Resultat eines übertrieben ausgeführten Vorhand-Topspins) in meinem Oberarm verursacht hat (und noch immer verursacht) verschreiben. Hier mußte ich an Peter Sloterdijks Zeilen und Tage denken, genauer an Sloterdijks Erfahrungen mit diesem Schmerzmittel. Am 20. Mai 2008 kritisiert er in Straford-upon-Avon eine Aufführung des Merchant of Venice:

Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.

Am 14. Juni 2008 notiert er in Wien nach einer Radtour an der Donau entlang:

Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen,

[…].

Schließlich ist der Leser am 26. September 2010 beim Doping im Backstage-Bereich des Philosophischen Quartetts dabei:

In der Maske ließ ich mir nicht nur die üblichen matten Farben verpassen, damit die Nase nicht glüht und die Stirn nicht spiegelt, ich half mir selber auch über die Runden mit 2 mal 1000 Milligramm Aspirin und einer Handvoll Ibuprofen.

Für eine Handvoll ist es bei mir wohl noch zu früh. Ich beginne mit kleinen Schritten und der ersten sogenannten »Filmtablette«. Mehr zu Sloterdijks Immunisierungsakrobatik findet sich in meiner im Oktober bei literaturkritik.de erschienenen Rezension.

Addendum, 1. Februar 2013: In der Tat scheinen Schriftsteller, nein: Künstler im allgemeinen (man denke etwa an die Drogeneskapaden der Sixties, in denen Musiker, Schriftsteller und Maler Joints, Kekse und Spritzen herumreichten wie den liturgischen Kelch!) Drogenexperimenten gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Wobei man als »Künstler« eigentlich schon von Natur aus (und insofern per definitionem) ein wenig neben der Spur denkt, sieht, existiert. Bei Sloterdijk, dem philosophischen Gesamtkunstwerk, erscheint der Ibuprofen-Konsum durchaus rational, also einzig als schmerzstillende Therapie, nicht als wie auch immer geartetes Kreativitätssteigerungsdoping. (Zum »Hirndoping« aktuell: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/hirndoping-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html) Wer weiß, unter welchen »Schmerzen« all die berühmten »Junkies« gelitten haben, die der Welt Songs, Bücher, Gemälde geschenkt haben? Macht uns das zu Sadisten? Wir ergötzen uns indirekt an ihrem Leid, was mich gerade an einen Aphorismus Stanisław Jerzy Lecs erinnert: »Frauen sind sadistisch: sie quälen uns mit den Leiden, die wir ihnen zufügen.« (Ist das ein Beitrag zur Sexismus-Debatte?) Doch zurück zu den Drogen: Von derartig »harten« Mittelchen sind wir ja weit entfernt. Unsere Wehwehchen (man beachte die beiläufige Verharmlosung durch Diminutivform) resultieren aus Zivilisationskrankheiten wie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, einen möglichst effetvollen Topspin zu ziehen etc. pp.

Addendum, 2. Februar 2013: Heute Morgen, im wattierten Ibuprofen-Rausch, kam mir folgender, leicht vernebelter Gedanke: Interessant wäre es auch, (literarische) Figuren, die drogensüchtig sind, miteinander zu vergleichen. Was zeichnet sie aus? Weshalb greifen sie zu Schmerzmitteln oder Psychopharmaka? Und welche Charaktere müßten genannt werden? Spontan fallen mir nur Sherlock Holmes und Dr. Jekyll ein. Man könnte auch über die Literatur hinausgehen. Ich denke an Dr. House, der seinen übermäßigen Vicodin-Konsum damit zu rechtfertigen sucht, daß er kein Schmerzmittelproblem habe, sondern vielmehr ein Schmerzproblem. Resultiert unsere Sympathie oder Faszination aus der Hilflosigkeit, Zerrissenheit oder aussichtslosen Abhängigkeit der Figuren? Oder sind wir vielleicht neidisch auf ihre (durch Drogen gesteigerten) Fähigkeiten?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Searle in Münster

Nun, da ich mit meinem Projekt Proust 2013 begonnen habe, entdeckte ich zufällig auf Seite 178 des ersten Bandes einen Notizzettel, den ich am 8. Dezember 2009 angefertigt hatte. An diesem Tag, an dem ich in einem Antiquariat die zehnbändige Recherche in der Übersetzung Eva Rechel-Mertens gekauft hatte (Suhrkamp, 1979), hielt John R. Searle im Rahmen der 13. Münsterschen Vorlesungen zur Philosophie einen öffentlichen Vortrag mit dem Titel »Language and Social Ontology«. Ich erinnere ihn als einen kleinen, ruhigen, bestimmt und klar sprechenden Mann, der vor der Tafel im Audi Max auf und ab ging, und der im Anschluß auf jede Frage aus dem Plenum offen und geduldig einging. Auf meinem Zettel steht folgendes:

status function (declaration); status functions (institutional facts); deontic powers (language as the home of d. p.); desired independent reasons for actions.

1.) Collective Intentionality

2.) Status Function

3.) X counts as Y in C (context)

Natürlich versäumte ich es, mir nach den Fragen eine Unterschrift Searles zu ergattern. Ein »Have a nice night« bekam ich allerdings als Entschädigung von ihm zu hören.

https://www.uni-muenster.de/PhilSem/veranstaltungen/mvph/searle/searle.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Der große Gatsby

Die Lektüre des Großen Gatsby (in der 2011 bei Insel erschienenen Übersetzung Reinhard Kaisers), die ich nun endlich und rauschhaft an einem Tag abgeschlossen habe, läßt mich »beschwingt und glücklich« zurück, »alter Junge«!

So kritisch ich auch gelesen habe, so muß ich doch eingestehen, daß dieser Roman keinen einzigen überflüssigen Satz enthält, keine einzige langweilige Passage, keine einzige hölzerne Formulierung! Der präzise dosierte Adjektiveinsatz verblüfft mich noch immer; es gibt tatsächlich von nichts zu viel und von nichts zu wenig. Der große Gatsby sollte Der perfekte Gatsby heißen! Beschwingt von Francis Scott Fitzgeralds Meisterschaft werde ich nun alle noch ausstehenden Lektüre-Verlockungen ignorieren und mich an meinen guten Vorsatz fürs neue Jahr wagen: Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. 2013 soll sie gefunden und komplett gelesen werden! [Eigentlich wollte ich bis zum 14. November warten, denn an jenem Tag im Jahr 1913 (also vor 100 Jahren) erschien der erste Band der Recherche, Du côté de chez Swann, bei Grasset, und zwar auf Kosten des Autors, da andere Verlage den Roman abgelehnt hatten!]

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

2012 – Mein Jahr in Büchern

Damit er

[Albert Schweitzer]nicht einschläft beim Lesen, hat er sich angewöhnt, einen Eimer mit kaltem Wasser unter seinen Schreibtisch zu stellen. Wenn er den Ausführungen in den Büchern nicht mehr wirklich folgen kann, zieht er seine Socken aus, stellt seine Füße ins kalte Wasser und liest dann weiter. (Florian Illies. 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. 5. Aufl. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012. 72.)

Neben vielen angelesenen, überflogenen oder gar nur durchblätterten Büchern und einer (Zu-)Vielzahl wissenschaftlicher Aufsätze, bunter Fachartikel und dissertationsrelevanter Sekundärquellen konnte ich in diesem Jahr die Lektüre folgender Bücher genießen:

JANUAR

Bernd Mattheus. Cioran. Portrait eines radikalen Skeptikers. Berlin: Matthes & Seitz, 2007.

FEBRUAR

Werner Stegmaier. Friedrich Nietzsche zur Einführung. Hamburg: Junius, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16547)

MÄRZ

Achim Thomas Hack. Abul Abaz. Zur Biographie eines Elefanten. Badenweiler: Bachmann, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16636)

Peter Sloterdijk. Streß und Freiheit. Berlin: Suhrkamp, 2011. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16709)

Patrice Bollon. Cioran, der Ketzer. Ein biographischer Essay. Übers. Ferdinand Leopold. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006.

APRIL

Leo Tolstoi. Auferstehung. Übers. Wadim Tronin und Ilse Frapan. Durchgesehen von Hans-Ulrich Göhler. München: Winkler, 1958.

MAI

David Foster Wallace. Das hier ist Wasser. Anstiftung zum Denken. Übers. Ulrich Blumenbach. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2012. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16878)

JUNI

George Steiner. Warum Denken traurig macht. Zehn (mögliche) Gründe. Übers. Nicolaus Bornhorn. Mit einem Nachwort von Durs Grünbein. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008.

David Foster Wallace. Am Beispiel des Hummers. Übers. Marcus Ingendaay. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2010.

Gunnar Decker. Hermann Hesse. Der Wanderer und sein Schatten. München: Hanser, 2012.

JULI

Fritz Senn. Noch mehr über Joyce. Streiflichter. Frankfurt a. M.: Schöffing, 2012.

AUGUST

Hans Mayer. Außenseiter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Berlin: Suhrkamp, 2012. (Eigene Rezension unter: https://literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17092)

SEPTEMBER

Terry Eagleton. Einführung in die Literaturtheorie. Übers. Elfi Bettinger und Elke Hentschel. 4. erweiterte und aktualisierte Aufl. Stuttgart und Weimar: Metzler, 1997.

Roland Reuß. Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt a. M.: Stroemfeld, 2012.

OKTOBER

John Jeremiah Sullivan. Pulphead. Vom Ende Amerikas. Übers. Thomas Pletzinger und Kirsten Riesselmann. Berlin: Suhrkamp, 2012.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. (Eigene Rezension unter: https://denkkerker.com/2012/10/25/single-fantasy-oder-der-rest/)

Michael Maar. Lolita und der deutsche Leutnant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005.

NOVEMBER

Stephen Greenblatt. Die Wende. Wie die Renaissance begann. Übers. Klaus Binder. 4. Aufl. München: Siedler, 2012.

Reiner Stach. Ist das Kafka? 99 Fundstücke. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012.

Hans Blumenberg. Quellen, Ströme, Eisberge. Hg. Ulrich von Bülow und Dorit Krusche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

Christian Niemeyer. Friedrich Nietzsche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

Jürgen Vollmer. The Beatles in Hamburg. München: Schirmer/Mosel, 2004.

DEZEMBER

Joachim Kaiser. Sprechen wir über Musik. Eine kleine Klassik-Kunde. In Zusammenarbeit mit Henriette Kaiser. München: Siedler, 2012.

Sherwood Anderson. Winesburg, Ohio. Eine Reihe Erzählungen vom Kleinstadtleben in Ohio. Hg., neu übersetzt und mit einem Essay von Mirko Bonné. Frankfurt a. M.: Schöffling & Co., 2012.

Henning Ritter. Verehrte Denker. Porträts nach Begegnungen. Springe: zu Klampen, 2012.

Andreas Maier. Wäldchestag. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]