Photographie

Impressionen aus Frohnhausen

Sprechende Altpapiercontainer: Bundespolitische Statements

Sprechende Altpapiercontainer: Bundespolitische Statements

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

Strangers passing in the street

Strangers passing in the street

By chance two separate glances meet

And I am you and what I see is me

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

Sprechende Hauswände: Lokalpolitische Imperative

Sprechende Hauswände: Lokalpolitische Imperative

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

Zahlenspielereien

Im Zuge ihrer umfangreichen Berichterstattung rund um den höchst kontroversen und bald neuen US-Präsidenten Donald Trump, wirft die New York Times einen Blick auf die Menschenmassen, die bei unterschiedlichen Inaugurationen (vermeintlich) anwesend waren. So hätten, basierend auf der Analyse einer historischen Photographie, bei der Amtseinführung Abraham Lincolns am 4. März 1861 gut 7.350 Menschen dem Spektakel in Washington, D. C. beigewohnt. Ausgehend von Satellitenaufnahmen vom Tag der Amtseinführung Barack Obamas am 20. Januar 2009 schätzt man die Masse auf 1,8 Millionen Individuen! Doch erst wenn man diese Zahlen mit der Gesamtbevölkerung in Relation setzt, wird der immense Zuwachs deutlich: Folgt man dem United States Census des Jahres 1860, betrug die Bevölkerungszahl zu jener Zeit 31.443.321. Gut 150 Jahre später, im Jahr, in dem Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde, zählte man 303.064.548 US-Bürger. Demnach pilgerte 1861 gut 0,02 % der Bevölkerung zur Amtseinführung, 2009 stand 0,59 % vor dem Capitol. Wie viele – seien es Unterstützer, seien es Protestler – wird Trump anziehen?

Tim Wallace. »From Lincoln to Obama, How Crowds at the Capitol Have Been Counted.« The New York Times, Jan. 18, 2017, https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/18/us/politics/How-Crowds-at-the-Capitol-Have-Been-Counted.html.

1860 Census, https://www.censusrecords.com/content/1860_Census.

»United States of America (USA) population history.« United States of America (USA) Population, http://countrymeters.info/en/United_States_of_America_(USA).

Korrigenda

Bei den 1,8 Millionen des Jahres 2009 handelte es sich um eine Schätzung. De facto hätten sich etwa 460.000 Menschen auf den National Mall versammelt, was den Prozentsatz von 0,59 auf 0,15 reduziert.

Tim Wallace, Karen Yourish und Troy Griggs. »Trump’s Inauguration vs. Obama’s: Comparing the Crowds.« The New York Times, Jan. 20, 2017, https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/20/us/politics/trump-inauguration-crowd.html.

Zettelkasten, Teil 2

Das aktuelle Merkheft von Zweitausendeins zeigt auf seinem Cover eine Photographie Werner Michaels’: Der ins Karteikartenausfüllen versunkene Arno Schmidt sitzt vor einer Batterie Zettelkästen, die an ein hölzern-papiernes Amphitheater en miniature erinnern, in welchem ein riesiger Schriftsteller die Rolle des Schöpfer-Protagonisten einnimmt.

Zweitausendeins. Merkheft 307, Oktober 2016.

Thomas Mann, nachdenklich

Ein nachdenklicher Thomas Mann ziert Heinrich Deterings im Oktober 2012 erschienene Untersuchung Thomas Manns amerikanische Religion, die die Beziehung des Literaturnobelpreisträgers zur Unitarischen Kirche in Kalifornien zum Thema hat. Manns Blick scheint ins Leere zu gehen. Einen Penny für seine Gedanken! Über die im unteren Teil des Umschlags abgedruckte, handschriftliche Autogrammkarte Thomas Manns erfährt man, daß sie sich im Privatbesitz Wolfgang Dreiacks befinde: »To Stephen H. Fritchman, / defender of American / evangelic freedom / Thomas Mann«. Reverend Stephen Hole Fritchman (1902-81), dessen Name, so Detering, Mann »nach der ersten Begegnung ohne weiteres ›Fritzmann‹« (98) schrieb, war von 1948 bis 1969 Vorsitzender der First Unitarian Church of Los Angeles. Detering hat – wie Frido Mann in seinem die Studie abschließenden Essay anmerkt – »eine ergreifende Trauerrede« entdeckt, die »Fritchman zu Thomas Manns Tod 1955 vor seiner Gemeinde gehalten hatte und in der er Thomas Mann als einen religiösen Mahner mit den alttestamentarischen Propheten Hesekiel und Jeremias verglich.« (323) Nun, vielleicht denkt Mann auf der verwendeten Photographie über die Religion nach. Man meint, Skepsis in seinen Augen zu erkennen.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Trakl

Florian Illies zeigt auf Seite 192 seiner Chronologie 1913. Der Sommer des Jahrhunderts ein Foto Georg Trakls, aufgenommen am Lido in Venedig. Sein schwermütig-geblendeter Blick zur Sonne gerichtet, der rechte Arm auf dem Rücken ruhend. Was hält Trakl in der linken Hand? Eine Muschel? Einen Stein? Affektierte Gestik? Illies schreibt: »Die linke Hand geformt zur Knospe, […].« (206) Stämmige Beine. Plattfüße? Noch blieb dem Dichter etwas mehr als ein Jahr bis zu seinem Tod im kalten Galizien.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf Google+]

Zeremoniell

»Ich sage euch: man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.« (Zarathustra’s Vorrede 5)

Das Foto stammt aus der berührenden Serie Der kranke Nietzsche, die Hans Olde zwischen Juni und August 1899 angelegt hat. Es zeigt den teilweise gelähmten, seiner Sprache und seines Geistes beraubten Nietzsche mit seiner Schwester Elisabeth in der »Villa Silberblick« in Weimar gut ein Jahr vor seinem Tod.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Hamburg Days

Jürgen Vollmers zweisprachige Erinnerungen an die Hamburger Anfangszeit der Beatles sind mit hervorragenden Fotos aus dem »Top Ten Club« ornamentiert. Daß das schmale Bändchen, das ich für einen Spottpreis antiquarisch bestellt hatte, gestern, am 50. Jahrestag der ersten Beatles-Singleveröffentlichung, eintrudelte, ist ein passender Zufall.

(Was ich bisher nicht wußte: Das Buch-Cover, das John Lennon 1975 als Cover seines Albums Rock’n’Roll benutzte, zeigt nicht etwa – wie ich dachte – verschwommene Hamburger Passanten, sondern seine Bandkollegen. Wer genau die drei Schemen sind – die Beatles waren damals ja noch zu fünft –, bleibt allerdings unklar. Es könnten Paul, George und Pete sein; Stuart war bestimmt bei Astrid...)

[Es handelt sich, laut Jürgen Vollmer, um Paul, George und Stuart, in »verhältnismäßig lange[r] Belichtungszeit von einer Sekunde« (18).]

Jürgen Vollmer. The Beatles in Hamburg. München: Schirmer/Mosel, 2004.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

4514

Man kann dem US-Fotografen Noah Kalina eine gewisse narzißtische Selbstdisziplin nicht absprechen. In seinem schon 2006 veröffentlichten Video Everyday zeigt er das eigene Altern in Zeitraffer. Nun hat er sein Projekt aktualisiert: Vom 11. Januar 2000 (Kalina war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt) bis zum 30. Juni 2012 (kurz vor seinem 32. Geburtstag) porträtierte sich der Photograph jeden Tag selbst und fügte diese 4514 Einzelaufnahmen zu einem gut achtminütigen Video zusammen. Ist hier alles eitel?

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Der Name der Rose

Ein paar weihrauchgeschwängerte Eindrücke von den Kreuzgangspielen im mittelfränkischen Feuchtwangen. Am gestrigen Abend wurde Umberto Ecos Der Name der Rose aufgeführt. (Leider war das Photographieren und Filmen während der Aufführung untersagt.) Eine spannende Geschichte mit überzeugenden Schauspielern in romanischer (Original-)Kulisse eines ehemaligen Benediktinerklosters. Über 500 Zuschauer waren begeistert – auch Kristy Husz.

[Ursprünglich (und mit 17 Photos) gepostet auf Google+]

Schlendern

Bei gefühlten 35° C auf der Gasselstiege in Münster.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

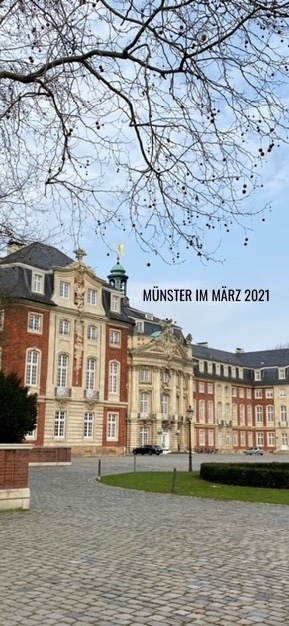

Aus der Story: Münster im März 2021

Aus der Story: Münster im März 2021