Plettenberg

Alex und Amina

Rüdiger Zill zitiert in seiner großen Blumenberg-Biographie aus einem Brief vom 20. August 1948, den der damals achtundzwanzigjährige ›absolute Leser‹ an seinen Doktorvater Ludwig Landgrebe richtete, dessen Assistent in Kiel er werden sollte: Blumenberg schreibt, er sei »voll ausgenutzt, da ich nun neben der philosophischen Arbeit auch noch Kurzgeschichten, Glossen und ähnliches zu produzieren habe, wobei mir unser Hund seinen Namen als Pseudonym herleihen mußte.« Da es sich bei diesem Hund um einen Collie handelte, der auf den Namen Axel hörte, publizierte Blumenberg seine Artikel unter dem Nom de Plume Axel Colly.

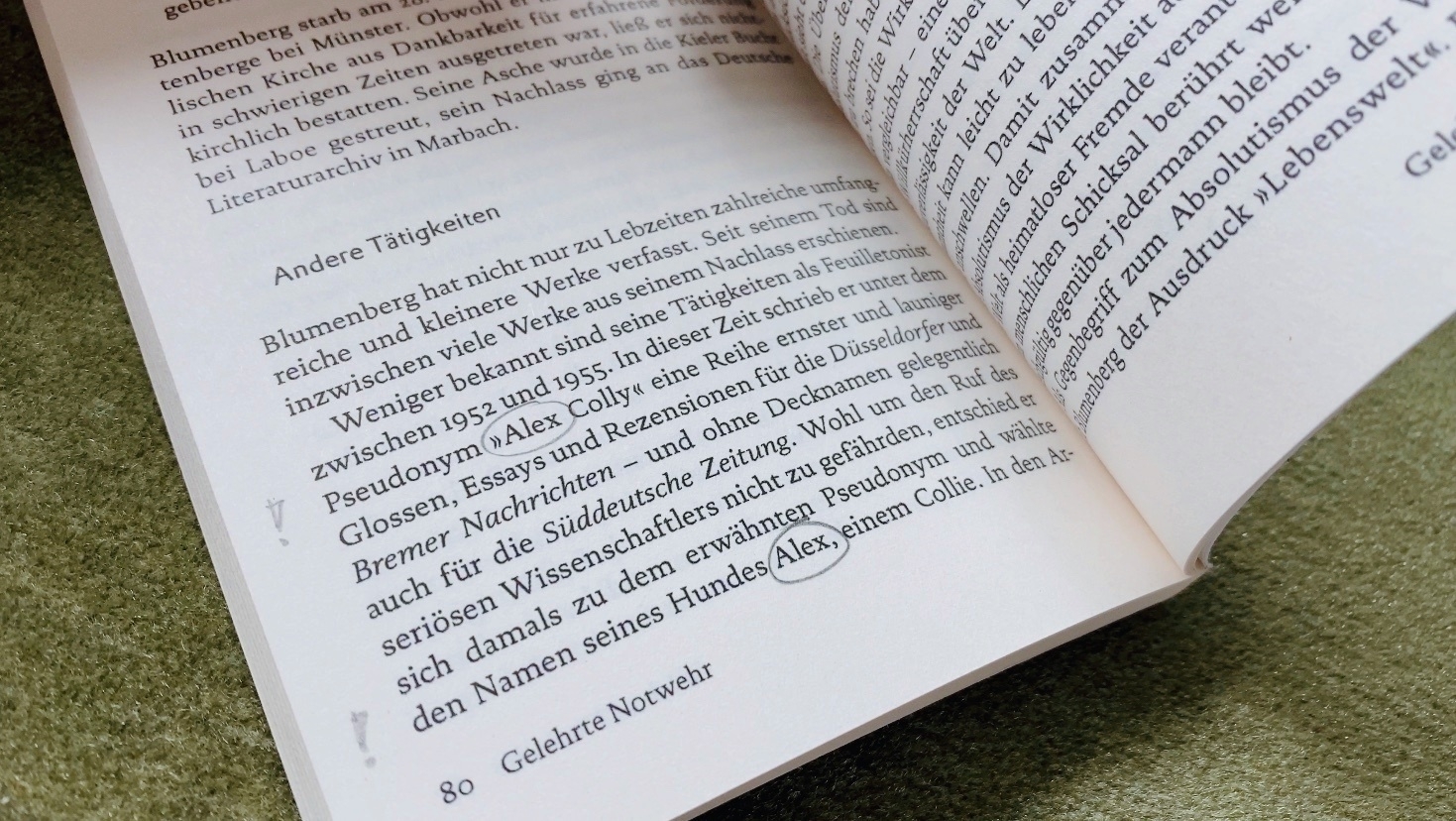

Franz Josef Wetz, der noch zu Lebzeiten Blumenbergs eine Einführung in das umfangreiche Werk des Metaphorologen vorgelegt hat, die inzwischen in der fünften Auflage erschienen ist, scheint mit dem kyonischen Pseudonym, das sich der frisch Promovierte Ende der vierziger Jahre gegeben hatte, auf Kriegsfuß zu stehen: So findet sich in Wetz’ Essay »Gelehrte Notwehr« zu Blumenbergs im März 2020 in Reclams Reihe »Was bedeutet das alles?« erschienenem Aufsatz Nachahmung der Natur die folgende Passage: »Weniger bekannt sind seine [Blumenbergs] Tätigkeiten als Feuilletonist zwischen 1952 und 1955. In dieser Zeit schrieb er unter dem Pseudonym ›Alex [sic!] Colly‹ eine Reihe ernster und launiger Glossen, Essays und Rezensionen für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten – und ohne Decknamen gelegentlich auch für die Süddeutsche Zeitung. Wohl um den Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zu dem erwähnten Pseudonym und wählte den Namen seines Hundes Alex [sic!], einem Collie.«

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Franz Josef Wetz’ falscher Hund in seinem Reclam-Essay

Das zweimalige Auftreten des falschen Namens »Alex« auf engstem Raum läßt einen Flüchtigkeitsfehler im Sinne eines Buchstabendrehers unwahrscheinlich erscheinen. Leider hat der an der PH Schwäbisch Gmünd lehrende Franz Josef Wetz diesen Fehler in einem kurzen Portrait zum hundertsten Geburtstag Hans Blumenbergs reproduziert. So findet sich in der Juni-Ausgabe der Zeitschrift Information Philosophie eine nahezu identische Textstelle – inklusive falschem Hund: »Allerdings verfasste er [Blumenberg] auch eine Menge leicht verständlicher Texte. Schon in der Zeit zwischen 1952 und 1955 schrieb er kurioserweise unter dem Pseudonym Alex [sic!] Colly eine Reihe ernster und launiger Glossen und Essais für die Düsseldorfer und Bremer Nachrichten. Wohl um seinen Ruf des seriösen Wissenschaftlers nicht zu gefährden, entschied er sich damals zum Pseudonym und wählte witzigerweise hierfür den Namen seines Hundes Alex [sic!], der ein Collie war.« Offensichtlich hat Alex bei Wetz Methode!

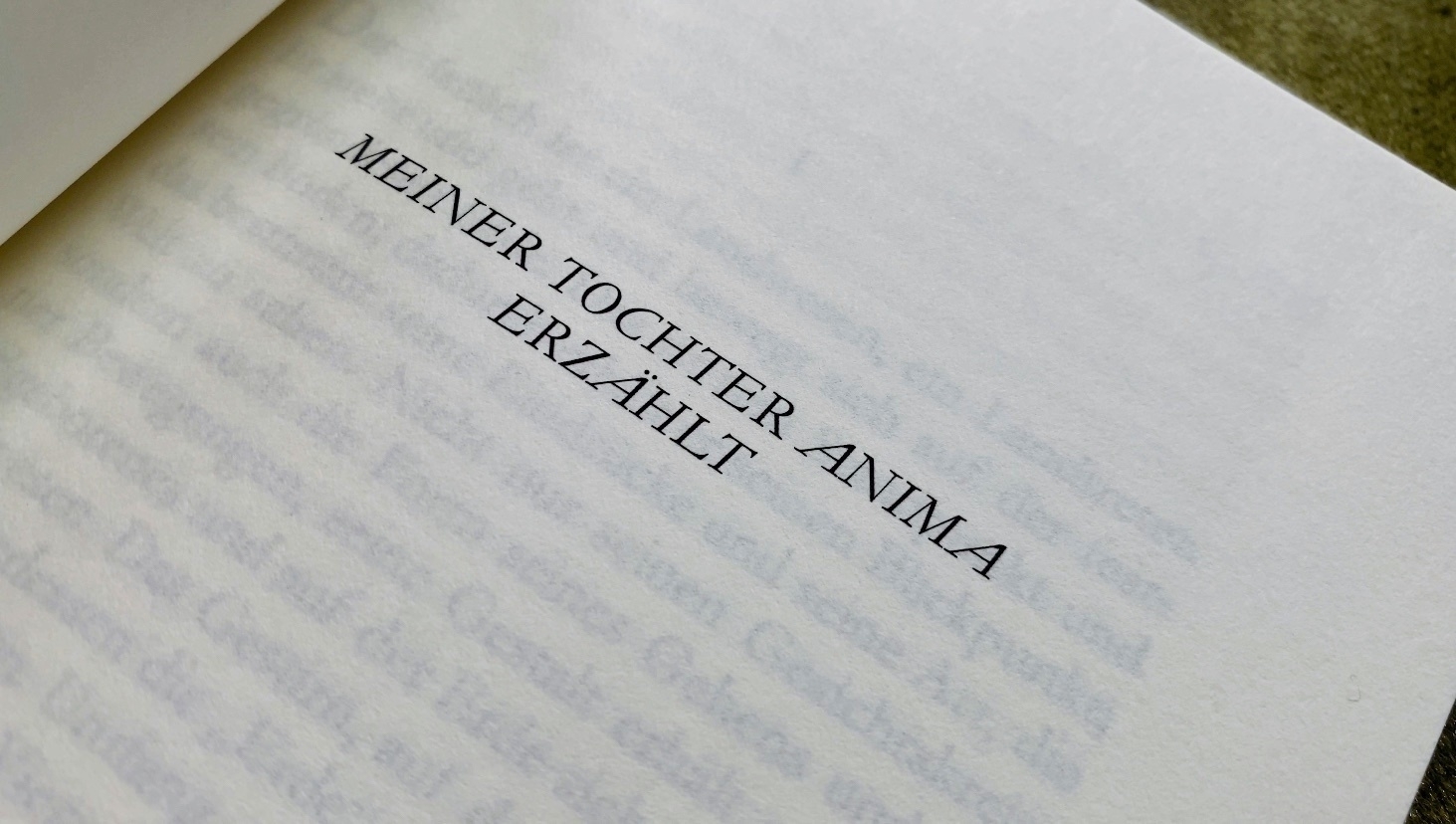

Ein ähnlicher, potentieller Buchstabendreher in einem Namen taucht in der aktuellen Herbstausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte auf. Der Berliner Historiker Jost Philipp Klenner spricht zu Beginn seiner lesenswerten ikonographischen Betrachtung maritimer Energien gleich zweimal von Carl Schmitts Tochter »Amina« [sic!]. Daß Schmitt seine erstmals 1942 erschienene Erzählung Land und Meer seiner damals elfjährigen Tochter Anima gewidmet hat, belegen die kursiven Majuskeln eindrucksvoll.

Carl Schmitts Widmung

Carl Schmitts Widmung

Reinhard Mehring erklärt: »Anima ist die lateinische Psyche in der polysemantischen Bedeutung von luftigem Atem, Seele, Geist. In der Psychoanalyse C. G. Jungs, die Schmitt durch Lilly von Schnitzler kannte, bezeichnet sie einen komplementären weiblichen Aspekt des Animus. Anima war eine gute Seele des Vaters.« Die von Klenner verwendete anagrammatische Form »Amina« hingegen war der Name der Mutter des Propheten Mohammed, die Frau, ›der man Vertrauen schenkt‹. An Schmitts Tochter, die im Alter von 51 Jahren der Leukämie erlag, erinnert ein Gedenkstein auf dem Grab ihres Vaters in Eiringhausen, das ich im Herbst 2012 besucht habe. Dort steht – ebenfalls in Majuskeln – geschrieben: »IN MEMORIAM / ANIMA / SCHMITT OTERO / PATRI ANTEVERTENS«.

In Saul A. Kripkes ›Kausaler Theorie der Eigennamen‹ heißt es: »Sagen wir, es wird jemand geboren, ein Baby; seine Eltern rufen es mit einem bestimmten Namen. Sie reden mit ihren Freunden über es. Andere Leute kommen mit ihm zusammen. Durch verschiedene Arten von Rede wird der Name von Glied zu Glied verbreitet wie durch eine Kette.« Diese Kommunikationskette wurde durch »Alex« und »Amina« zerstört, und nicht nur das: Während Franz Josef Wetz nicht auf den Hund kommt, raubt Jost Philipp Klenner Schmitts Tochter die Seele!

Rüdiger Zill. Der absolute Leser. Hans Blumenberg – Eine intellektuelle Biographie. Suhrkamp, 2020, p. 157.

Franz Josef Wetz. »Gelehrte Notwehr. Blumenberg – der unermüdliche Kopfarbeiter.« Essay in Nachahmung der Natur. Zur Vorgeschichte der Idee des schöpferischen Menschen, von Hans Blumenberg. Reclam, 2020, pp. 75-95, hier p. 80.

Franz Josef Wetz. »Arbeit am Mythos: Hans Blumenberg zu seinem 100. Geburtstag.« Information Philosophie, Heft 2/2020, pp. 34-41, hier p. 40.

Jost Philipp Klenner. »Maritime Energien. Eine ikonographische Betrachtung.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XIV/3, Herbst 2020, pp. 67-84, hier pp. 67-8.

Carl Schmitt. Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung. 10. Aufl., Klett-Cotta, 2020.

Reinhard Mehring. »Eine Tochter ist das ganz andere.« Die junge Anima Schmitt (1931-1983). Herausgegeben im Auftrag der Carl-Schmitt-Gesellschaft e. V. von Gerd Giesler und Ernst Hüsmert, 2012, pp. 3, 19. Carl Schmitt Opuscula. Plettenberger Miniaturen, 5.

Saul A. Kripke. Name und Notwendigkeit. Übersetzt von Ursula Wolf. Suhrkamp, 1981, p. 107.

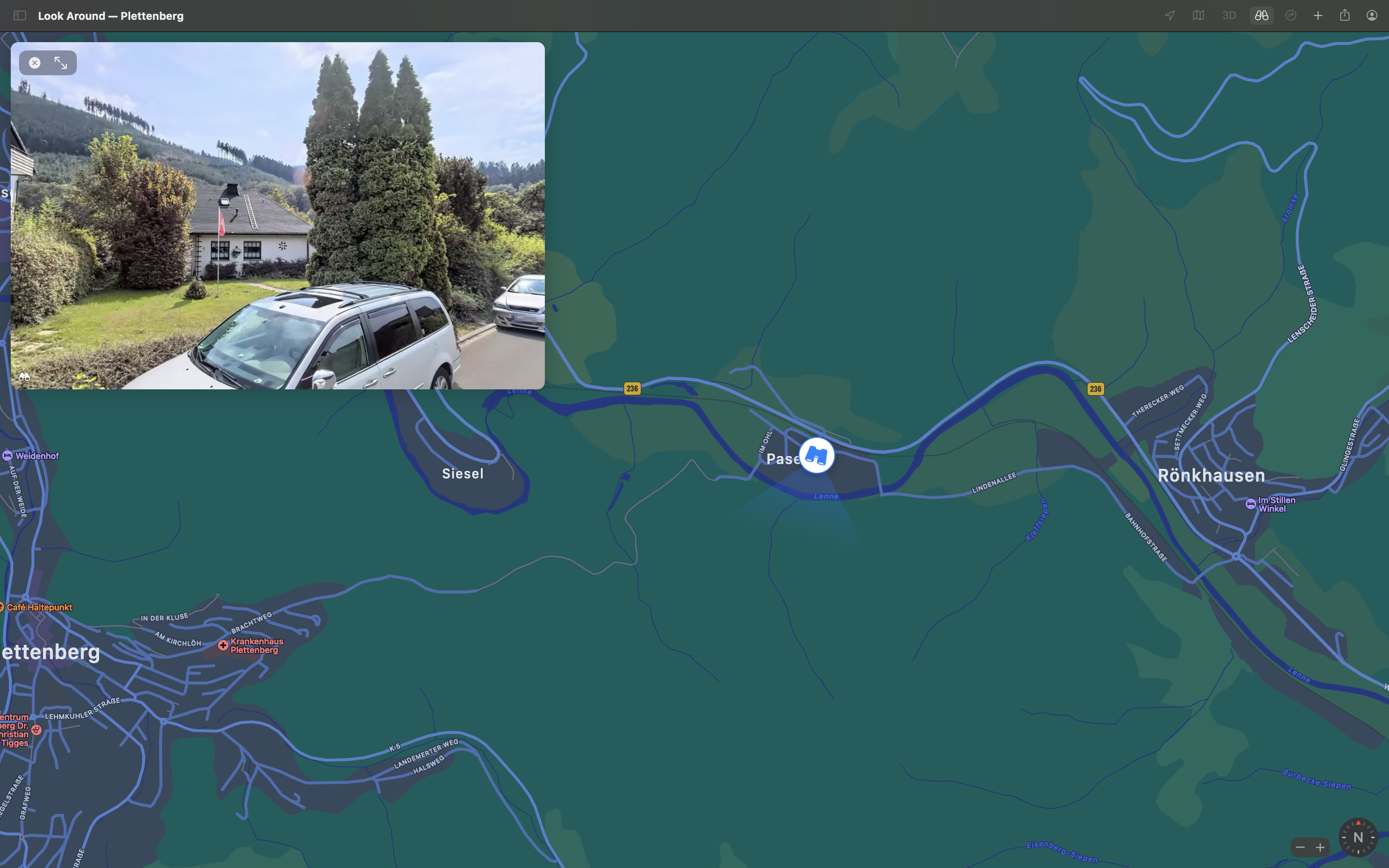

Nemo contra deum nisi deus ipse

Wie mir das fachkundige Personal vom mittelfränkischen Buchhaus Schrenk – namentlich in der Person Kristy Husz’ – vor einigen Tagen mitteilte, wurde der ursprünglich auf den 20. Mai datierte Erscheinungstermin des Briefwechsels zwischen Hans Blumenberg und Jacob Taubes (56 Briefe zwischen 1961 und 1981) auf den 19. August 2013 verschoben. Um nun die neuerliche Wartezeit ein wenig angenehmer zu gestalten, könnte ein (Rück-)Griff zum bereits 2007 erschienenen Briefwechsel zwischen Blumenberg und Carl Schmitt hilfreich sein. Die in den Jahren 1971 bis 1978 zwischen dem westfälischen Münster und dem sauerländischen Exilörtchen Plettenberg-Pasel ausgetauschten 15 Briefe, die im Kern um Blumenbergs Legitimität der Neuzeit kreisen, sind ein faszinierender, lehrreicher und durchaus spannender Gedankenaustausch zweier absoluter Geistesgrößen. Wer denkt, die Kunst des Briefeschreibens sei mit dem 19. Jahrhundert untergegangen, der lese diese (mit vielleicht etwas zu umfangreichen Materialien und Anmerkungen angefüllte) Korrespondenz zwischen dem ›Halbjuden‹ und Philosophen Hans Blumenberg und dem fast auf den Tag genau 32 Jahre älteren »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf Google+]

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli

»Ansicht des Hauses, in dem sich Macchiavelli  Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023)

Am Steimel 7, 58840 Plettenberg

Apple Maps, August 2020

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2023) »Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,

»Earthrise, Farbbild, von Bill Anders aufgenommen«, 24. Dezember 1968, gemeinfrei,