Politisches

Donald Trump, Profi-Wrestler

Die Episode »How the Attention Economy Is Devouring Gen Z — and the Rest of Us« der Ezra Klein Show erinnerte mich an Roland Barthes’ Essay »Die Welt des Catchens«. Kleins Gesprächsgast Kyla Scanlon zeigte Parallelen zwischen Barthes’ modernem Mythos und Donald Trump auf:

There’s the theatrics. Like the show must go on type of thing in WWE. Like there’s this great essay by Roland Barthes that I always talk about, but it’s called The World of Wrestling. And he talks about how they’re always in character. They’re always doing stunts and performance. And it’s just always a show. Increasingly elements of politics, you know, have elements of wrestling. Like there’s this theatric pursuit of justice, this theatric pursuit of truth. And you can kind of align it with like how wrestling has a heel. And there’s always a bad guy that you have to defeat. And then you defeated the bad guy and you did a great job. And now on to your next opponent, which is kind of how Trump moves throughout his presidency. Like he got bored of the war, essentially.

Mir scheinen Barthes’ Beobachtungen des Publikums (um im Trump-Vergleich zu bleiben: der Bevölkerung, der Wähler, der Anhänger und Fans) ebenfalls wichtig zu sein. Barthes schreibt:

Dem Publikum ist es völlig egal, ob beim Kampf getrickst wird oder nicht, und es hat recht; es überläßt sich der primären Macht des Spektakels, die darin besteht, jedes Motiv und jede Konsequenz zu beseitigen. Wichtig ist ihm nicht, was es glaubt, sondern was es sieht.

[…]Der Zuschauer interessiert sich nicht für die aufsteigende Linie des Kampfglücks, sondern für eine Momentaufnahme bestimmter Leidenschaften.

Der Zuschauer-Wähler wird vom Präsident-Wrestler mit Spektakel und Leidenschaften gedopt, was jenen in Abhängigkeit von diesem bringt; es entsteht ein Konsument-Dealer-Verhältnis. Doch auch überzeichnete Gesten des show- und businessman halten den MAGA-Fan bei Laune:

Außer über die Grundbedeutung seines Körpers verfügt der Catcher über episodische, doch stets passend eingesetzte Erläuterungen, die durch Gesten, Posen und Mimiken fortwährend zur besseren Lesbarkeit des Kampfes beitragen und damit die Bedeutungsintention bis zur äußersten Evidenz treiben. Bald triumphiert der Catcher mit abscheulich verzerrter Visage, während er auf dem guten Sportler kniet; ein andermal wirft er der Menge ein süffisantes Grinsen zu, das baldige Rache ankündigt; dann wieder schlägt er, bewegungsunfähig auf der Matte, mit den Armen heftig auf den Boden, um allen die Unerträglichkeit seiner Lage zu bedeuten; oder er errichtet schließlich ein komplexes Gefüge von Zeichen, die verständlich machen sollen, daß er mit gutem Recht das stets vergnügliche Bild des Nörglers verkörpert, der unermüdlich über seine Unzufriedenheit schwadroniert.

Das ist er, der Mythos des modernen US-Präsidenten: Nur wer ein Talent für derartig expressive Zeichenverwendungen besitzt, kann auf der Klaviatur der Leidenschaften meisterhaft spielen und die Spitzenposition an der Wahlurne belegen.

Was das Publikum verlangt, ist das Bild der Leidenschaft, nicht die Leidenschaft selbst. Ein Wahrheitsproblem gibt es beim Catchen sowenig wie beim Theater. Hier wie dort richtet sich die Erwartung auf die nachvollziehbare Gestaltung moralischer, gewöhnlich verborgener Situationen. Dieses Ausstülpen der Innerlichkeit zugunsten äußerer Zeichen, diese Erschöpfung des Inhalts durch die Form ist das eigentliche Prinzip der triumphierenden klassischen Kunst.

Wer so »das große Spektakel von Schmerz, Niederlage und Gerechtigkeit« auf der Tonleiter der Emotionen seiner Zuschauer spielt, dem muß ein falscher Ton nicht verziehen werden, denn dieser ist Teil einer großen, wunderschönen Symphonie.

Zeitlose Signaturen

Vor über acht Jahren, am 13. November 2016, notiert Peter Sloterdijk, fünf Tage nach dem Wahltag zur US-Präsidentschaftswahl:

Trump macht dreißig Jahre politisch-rhetorischer Evolution zunichte, indem er dem Unkorrekten einen Platz an der Sonne zurückerobert. Sein Ton ist nicht der eines lokalen Dialekts, auch nicht Arbeitersprache, er fällt unter die Kategorie Vulgarisierung – unterlegt mit je einer starken Dosis Oligarchenzynismus, Oberschichtanarchismus und Reiche-Leute-Wurstigkeit. Er sagt keinen Satz, bei dem nicht ein Leck-mich-am-Arsch an die Adresse derer mitklingt, von denen er annimmt, daß sie ihm nicht zustimmen. Mit einem Spruch wie: Grab them by the pussy verändert er die Kurse an den rhetorischen Börsen auf längere Zeit.

Man meint, in einer Zeitschleife gefangen zu sein.

All the President’s Books

Am gestrigen hundertsten Geburtstag des von 1977 bis 1981 amtierenden 39. Präsidenten der Vereinigten Staaten, James Earl »Jimmy« Carter Jr., machte die New York Times auf ein biblio-politisches Ungleichgewicht aufmerksam: Carter, der sich seit letztem Jahr in häuslicher Palliativpflege befindet, führt mit 20 Bestsellern einerseits die Liste der produktivsten US-Schriftsteller-Präsidenten an, andererseits haben es nur 16 Bücher über ihn auf die Bestsellerliste geschafft. Zum Vergleich: Gerald Ford, George H. W. Bush und Lyndon B. Johnson können jeweils nur einen einzigen Top-Titel gegen Carters 20 setzen. Umgekehrt stellen die Bücher über Donald Trump (172), Franklin D. Roosevelt (122) und George W. Bush (116) Carters 16 in den Schatten.

Ich fühlte mich bei dieser Schieflage an das kolportierte Bonmot des chinesischen Premierministers Zhou Enlai (1898-1976) erinnert, der Anfang der 1970er Jahre Henry Kissinger gegenüber auf dessen Frage, wie Zhou den Erfolg von Revolutionen in Frankreich einschätze, geantwortet haben soll, es sei noch zu früh, um darüber zu urteilen (»Too early to say«). Natürlich wäre diese Äußerung umso bonmothafter, hätte sich Zhous Antwort explizit auf die Französische Revolution von 1789 bezogen. Allerdings machen sowohl Nixons Dolmetscher Chas Freeman als auch chinesische Archive deutlich, daß sich Zhou Enlai, als er nach der Französischen Revolution und der Pariser Kommune gefragt wurde, eindeutig auf die Pariser Unruhen von 1968 bezog.

Wie dem auch sei: Vielleicht ist es ja noch zu früh, um Jimmy Carters Leben und seine Politik zu beurteilen, weshalb eventuell nach seinem Tod eine regelrechte Bücherschwemme einsetzen könnte. Allerdings sei daran erinnert, daß Carters »Präsidentschaft als Fiasko angesehen« wird. »Bedrängt von Inflation und einer Geiselkrise im Iran, endete sie nach nur vier Jahren mit einer erdrutschartigen Niederlage gegen Reagan.« Da ist es schwer, Begeisterung bei Verlagen und Lesern hervorzurufen, und ohne Begeisterung wird Bestsellerhaftigkeit auch bei Präsidentenbüchern nicht erreicht.

Beinahe ein Newsletter

Vor genau einem Jahr, am 22. Februar 2023, sollte ein Newsletter veröffentlicht werden, den ich mit einem Freund verfaßt habe. Dieser Newsletter verschwand aus verschiedenen Gründen in der digitalen Schublade. Heute möchte ich ihn als ›Newsletter-Versuch‹ auf meinem Blog zugänglich machen, und zwar mit dem eingängigen und trivialen Vers aus Ralph McTells Folksong »Streets of London« (1969) im Hinterkopf: »Yesterday’s paper telling yesterday’s news«.

Facettentektonik

[Coole Begrüßungsformel einfügen],

was hat uns in der vergangenen Woche beschäftigt? Was haben wir gelesen, gesehen oder gehört? Was haben wir gelernt oder nicht verstanden? Worüber haben wir uns Gedanken gemacht? Kurzum: Was ist uns aufgefallen, das festgehalten werden sollte?

In unserem wöchentlichen Rückblick auf vermeintliche Nebenthemen geht es dieses Mal um Body-Positivity, Roald Dahl, »Wladolf Putler«, Brad Mehldau und ein Coca-Cola-Smartphone.

Gesundheit

Kritik oder nur das Zur-Sprache-bringen von Beobachtungen, Meinungen, ja, (vermeintlichen) Fakten, kann in diesen Zeiten gefährlich sein – und seltsam, ja verstörend anmuten. So beobachtet man schon seit geraumer Zeit die stetig größer werdende Präsenz (es heißt jetzt: »Sichtbarkeit«) korpulenter, nicht der Norm entsprechender Menschen in Werbung und Medien. Doch wie so oft kippt eine anfangs gutgemeinte Bewegung allzu schnell ins Exzentrische und Radikale. So schreibt Viola Schenz in einem Gastkommentar für die Neue Zürcher Zeitung:

Schuld an überzähligen Pfunden oder an der Unzufriedenheit mit der eigenen Figur sind wahlweise ein falsches Körperbild oder, im Fall wohlgenährter Frauen, patriarchale beziehungsweise kapitalistische Gesellschaftsstrukturen oder sexistische Ärzte. Da wird ernsthaft behauptet, Gewichtstabellen seien einst von ›weissen Männern‹ erstellt worden, um Frauenkörper-Massstäbe nach eigenen Sexyness-Vorlieben zu schaffen. Dass auch Männergewichtstabellen existieren, tut nichts zur Sache, ebenso wenig wie die Tatsache, dass in vielen medizinischen Disziplinen inzwischen mehrheitlich weibliche Ärzte tätig sind.

In Anlehnung an René Pfisters Bestseller Ein falsches Wort müsste derjenige der Body-Positivity-Bewegung den Titel tragen Kein falsches Gramm.

Literatur

Aufmerksamkeit, nein, Aufschreie erhielt vor einigen Tagen die Nachricht, dass der Verleger des vorwiegend als Kinderbuchautor bekannten britischen Schriftstellers Roald Dahl (1916-1990), Puffin Books, dessen Werke »nach eigenem Gutdünken bearbeitet, gekürzt, geändert und ergänzt« habe, »um sie an das heutige Empfinden anzupassen«. Ein ausführlicher Beitrag im Telegraph beleuchtet die Hintergründe und listet Hunderte von Eingriffen in den Text auf.

So wurde beispielsweise »Selbst wenn sie als Kassiererin in einem Supermarkt arbeitet oder Briefe für einen Geschäftsmann tippt« zu »Auch wenn sie als Spitzenwissenschaftlerin arbeitet oder ein Unternehmen leitet« verbessert, statt »seine Mutter« heißt es nun »seine Eltern« und »Sie fuhr mit Joseph Conrad auf Segelschiffen aus alten Zeiten. Sie reiste mit Ernest Hemingway nach Afrika und mit Rudyard Kipling nach Indien« wurde zu »Sie besuchte mit Jane Austen Landgüter des neunzehnten Jahrhunderts. Sie reiste mit Ernest Hemingway nach Afrika und mit John Steinbeck nach Kalifornien« korrigiert. Der Satz »Herr Kranky war ein kleiner Mann mit kräftigen Beinen und einem riesigen Kopf« wurde neben vielen anderen ganz gestrichen.

Prominent kommentierte diese Säuberungsaktion Salman Rushdie bei Twitter: »Roald Dahl war kein Engel, aber das ist absurde Zensur. Puffin Books und der Dahl-Nachlass sollten sich schämen.«

Podcast

Kennen Sie »Wladolf Putler«? Der 1950 geborene Politikwissenschaftler Claus Leggewie analysiert in einem 30minütigen Essay für den Deutschlandfunk Vergleiche und Parallelen zwischen Putin, Hitler, Faschismus und Stalinismus. »Es geht hier aber weniger«, so Leggewie, »um die Beschreibung eines individuellen oder kollektiven Charakters als um Merkmale und Dynamiken eines Herrschaftsregimes, in dem – so meine These – ein stalinoider Kern und eine faschistoide Außenhülle zu erkennen sind.« Ob es auch eine sprachmagische Dimension gibt? Die Etymologie verrät: »Wladimir Wladimirowitsch Putin, der fesselnde Großschleuderer, ein wandelndes Paradoxon, ein menschgewordenes Dilemma.«

Musik

Gehört haben wir in dieser Woche auch Musik, und zwar das neue Album Your Mother Should Know: Brad Mehldau Plays the Beatles des 1970 geborenen US-amerikanischen Jazz-Pianisten Brad Mehldau. Es handelt sich um ein im September 2020 in der Pariser Philharmonie aufgenommenes Live-Album, das Mehldaus Interpretationen von zehn Beatles-Songs und den abschließenden David-Bowie-Klassiker »Life on Mars?« enthält. Hörenswert! Apple Music Spotify YouTube Music

Technik

Falls Sie sowohl ein Smartphone- als auch ein Coca-Cola-Fan sein sollten – man hört, dass es dieser Exoten viele gibt –, sei Ihnen diese atemberaubende Kooperation des chinesischer Smartphone-Herstellers Realme mit dem amerikanischen Getränke-Giganten empfohlen: They Didn’t Have To Go This Hard!.

Und damit verabschieden wir uns bis nächsten Sonntag.

[Coole Grußformel einfügen]

Wortschleuderei

Ein Katapult, so verrät uns Wolfgang Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, ist eine »Wurf- oder Schleudermaschine«, die heutzutage »vor allem eine ›Schleudereinrichtung zum Starten von Flugzeugen‹ (bei kurzer Startbahn) und eine ›gabelförmige, mit Gummibändern versehene Schleuder für Kinder‹« bezeichnet. Das Wort geht auf das altgriechische καταπάλλειν zurück, was mit »herabschütteln, -schwingen, -schleudern« zu übersetzen ist.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckte gestern einen Text Frido Manns in gekürzter Fassung ab, den dieser als Vortrag auf der diesjährigen Thomas-Mann-Herbsttagung in Lübeck gehalten hatte. Darin springt dem Leser ein wahrlich akrobatisches Portmanteau-Wort ins Auge, also eine Wortverschmelzung zweier morphologisch überlappender Wörter. Der 1940 geborene Enkel Thomas Manns schreibt mit Blick auf den Russisch-Ukrainischen Krieg:

Das liegt daran, dass wir an jenem schwarzen Tag des 24. Februars schockartig aus der Komfortzone der Demokratie in eine wahrhaft geopolitisch pandemische Be drohung hinauskatapultiert oder besser noch: hinauskataputiniert worden sind.

Das Katapult wird zum Kataputin, und es besteht somit kein Zweifel, wer Aggressor, wer Verursacher dieser Schleuderorgie ist. »Nichts ist seitdem, wie es vorher war«, fährt Mann fort. Daß der große Wurf Putins mehr und mehr ins Stocken gerät, könnte wiederum mit der Etymologie seines Nachnamens wortmagisch erklärt werden: Wie die Deutsche Gesellschaft für Namenforschung e. V. in einem Blogbeitrag ausführt, liegt es nahe, Putin

mit dem urslaw. Verb *pǫtati bzw. *pǫtiti

[in Verbindung zu bringen], aus dem russ. putat´ ›verwirren, Fesseln anlegen‹, tschech. poutat ›fesseln‹, poln. pętać ›fesseln, binden, jem. stören‹, serbokroat. pȕtiti ›ungeschickt arbeiten‹, hervorgingen. Urslaw. *pǫtati ist abgeleitet von *pǫto, daraus russ. puto ›Fessel‹.

Wladimir Wladimirowitsch Putin, der fesselnde Großschleuderer, ein wandelndes Paradoxon, ein menschgewordenes Dilemma.

Frido Mann. »Wie die Demokratie siegen wird.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 02.10.2022, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/thomas-manns-rede-von-deutscher-republik-18354301.html

Von Feuerwehrfesten und Karriereplänen

Aus einem Interview, das der Soziologe Niklas Luhmann am 2. Oktober 1997 mit Wolfgang Hagen für Radio Bremen geführt hat, erfahre ich von den Schwierigkeiten und Hürden der Beamtenlaufbahn. Vor dem Hintergrund der beruflichen Situation Luhmanns in Niedersachsen und seines Harvard-Stipendiums 1960/61 resümiert Hagen:

Und dann saßen Sie im niedersächsischen, äh, Kultusministerium und, äh, entdeckten so die Möglichkeit, nochmal zu studieren. Da waren Sie ja auch schon an die dreißig.

Luhmann führt aus:

Hhm, ich mußte natürlich immer dafür sorgen, daß ich irgendwo von leben konnte, nicht? Und das war eben mit diesem Fellowship in Harvard zu machen. Und dann hatte ich also ein Jahr Zeit, um mir zu überlegen… Es war zunächst mal das Problem, daß ich einfach, äh, daß der Beruf im Kultusministerium mich zunehmend in Anspruch nahm, weil ich dann auch politische Anforderungen zukamen. Man mußte dann plötzlich abends irgendwas machen. Also ich meine, ich konnte ja nicht immer beides

[Beruf und Selbststudium]nebeneinander herlaufen lassen mit dem Schnitt um 17 Uhr sozusagen. Und außerdem war eben auch die, die weitere Laufbahn also ganz unklar, was ich äh, entweder mußte es… ich… Beamtenrechtlich gesehen war das ganz unorthodox gelaufen und, äh… Das Innenministerium hat immer, also bei jeder Beförderung, äh,[anstehen? unverständlich]hat, hat’s immer blockiert, weil ich also nicht die normalen Beamtenlaufbahn hatte, also nie auf’m Landkreis bei einem Feuerwehrfest gewesen war und so. Ich werde nie ’n ordentlicher Beamter, wenn ich mich also nicht auf, äh, auf einem Feuerwehrfest betrinke. Und dann hab’ ich zu ihm[?]gesagt, ich lese Hölderlin, das müßte ja eigentlich[Lachen], aber das hat nicht überzeugt.

Das Fernbleiben von Feuerwehrfesten bewahrte Luhmann, den Sohn eines Brauereibesitzers, vor Beförderung und Alkoholrausch, doch war, wie es beim jungen Hölderlin heißt, »der Bube früh ein Trunkenbold« der Begriffe, Systeme und Zettel, so daß sich ein anderer Karriereweg für ihn auftat.

Niklas Luhmann. »Niklas Luhmann – 1997 – Es gibt keine Biographie (Persönliches und Werk).« YouTube, 12.04.2017, https://www.youtube.com/watch?v=nFhQ6SrIKVo, 27:16-28:35.

Friedrich Hölderlin. »Die Ehrsucht.« [1788] Gedichte bis 1800. Herausgegeben von Friedrich Beißner. Stuttgart, 1946, p. 38-9, hier p. 38, VI/4. Große Stuttgarter Ausgabe 1.1.

Heimsuchung vom jugendlichen Ich

Die US-amerikanische Historikerin und Journalistin Anne Applebaum begibt sich in einem lesenswerten Beitrag für die September-Ausgabe von The Atlantic in den Kaninchenbau der immer grotesker werdenden und immer besorgniserregendere Ausmaße annehmenden sozial-aktivistischen Bewegungen zwischen cancel culture und political correctness, deren Vertreter sie als »Neue Puritaner« bezeichnet. Sie schreibt:

Die Tadelsüchtigkeit

[censoriousness], das meidende, ausweichende Verhalten[shunning], die ritualisierten Entschuldigungen, die öffentlichen Opfer – das sind eher typische Verhaltensweisen in illiberalen Gesellschaften mit starren kulturellen Codes, die durch starken Gruppendruck durchgesetzt werden. Dies ist eine Geschichte über moralische Panik, über kulturelle Institutionen, die sich angesichts einer mißbilligenden Menge selbst kontrollieren oder läutern. Dabei handelt es sich nicht mehr um reale Massen, wie einst in Salem, sondern um Online-Mobs, die über Twitter, Facebook oder manchmal auch über firmeninterne Slack-Kanäle organisiert werden. Nachdem Alexi McCammond zur Chefredakteurin von Teen Vogue ernannt worden war, entdeckten die Leute alte anti-asiatische und homophobe Tweets, die sie zehn Jahre zuvor als Teenager geschrieben hatte, und verbreiteten sie auf Instagram. McCammond entschuldigte sich natürlich, aber das war nicht genug, und sie sah sich gezwungen, den Job zu kündigen, bevor sie ihn antrat. Sie hatte eine sanftere Landung als andere – sie konnte zu ihrer früheren Arbeit als politische Reporterin bei Axios zurückkehren –, aber der Vorfall zeigt, daß niemand sicher ist. Sie war eine siebenundzwanzigjährige farbige Frau, die von der National Association of Black Journalists zum »Emerging Journalist of the Year« ernannt worden war, und doch wurde sie von ihrem jugendlichen Ich heimgesucht. Man sollte meinen, daß es für die jungen Leser der Teen Vogue gut wäre, Vergebung und Gnade zu lernen, aber für die Neuen Puritaner gibt es keine Verjährungsfrist.

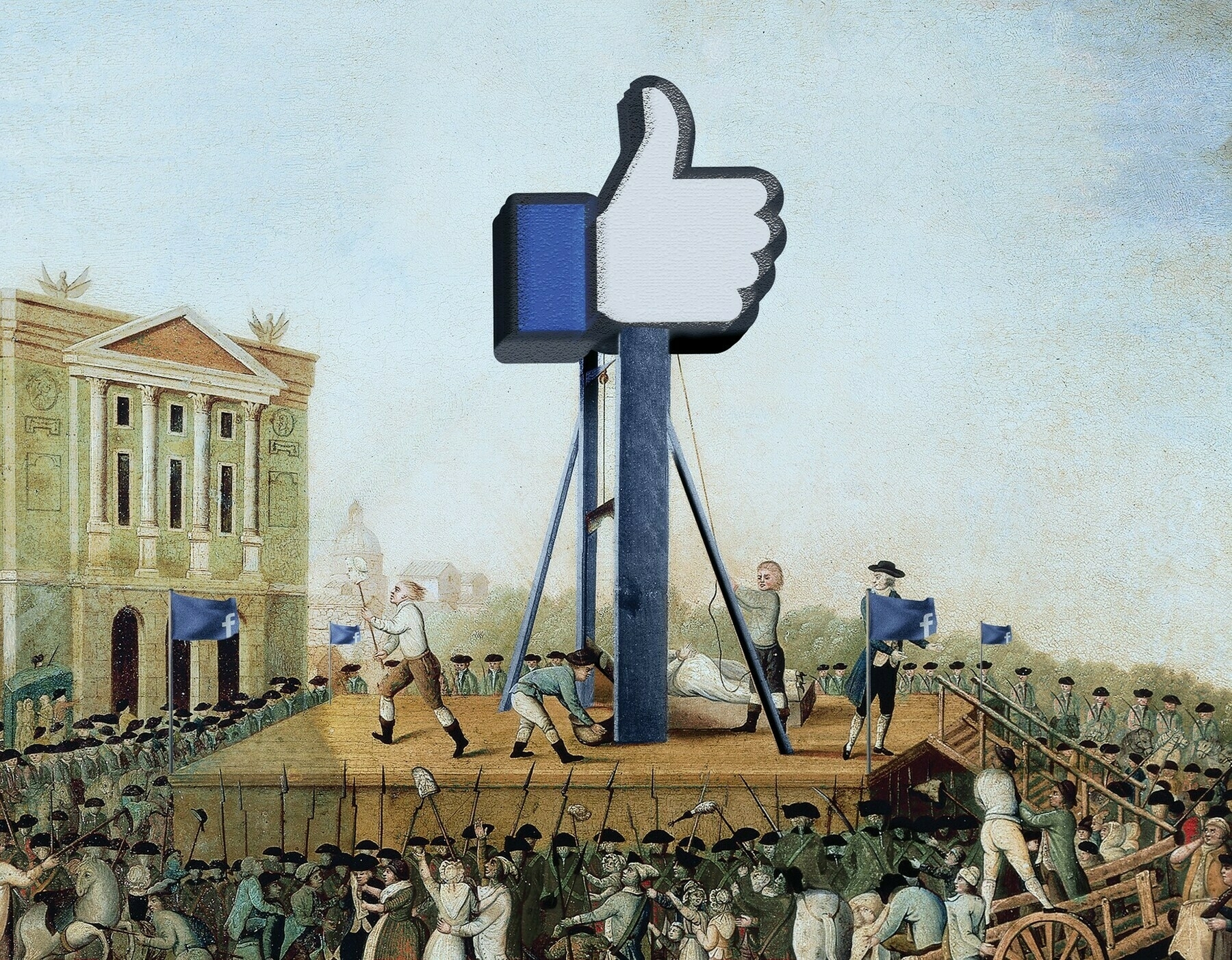

Applebaums Essay überzeugt nicht nur mit eindrücklichen und schier unglaublichen Beispielen von Vorgängen an Universitäten oder in Medien- und Verlagshäusern; ihm sind auch beeindruckend symbolträchtige Abbildungen des Grafikdesigners Nicolás Ortega beigefügt. Eine davon möchte ich beispielhaft wiedergeben. Sie basiert auf dem Gemälde »Die Hinrichtung Marie-Antoinettes am 16. Oktober 1793« eines anonymen Malers, das durch das Hinzufügen des Facebook-Like-Daumens als riesenhaftes Logo der Guillotine an die subtile, digitale terreur der Gegenwart gemahnt.

De Agostini Picture Library / Getty / The Atlantic

De Agostini Picture Library / Getty / The Atlantic

Ist das Urteil gefällt, ist das Fallbeil gelöst, ist der Kopf vom Rumpf getrennt, macht der Dislike-Daumen jegliches Bitten um Verzeihung, jegliche Begnadigung unmöglich. Das Netz vergißt nicht. Das Netz vergibt nicht.

Anne Applebaum. »The New Puritans. Social codes are changing, in many ways for the better. But for those whose behavior doesn’t adapt fast enough to the new norms, judgment can be swift—and merciless.« The Atlantic, August 31, 2021, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/10/new-puritans-mob-justice-canceled/619818/.

Im Westen was Neues

Assoziationsräume kontinentaler Dimensionen taten sich auf, als ich kürzlich über einen unscheinbaren Druckfehler stolperte. Im Habermas-Themenheft der Zeitschrift für Ideengeschichte findet sich der folgende Satz:

Die Strauss’sche Pointe erinnert an ein Bonmot des Habermas-Schülers Claus Offe zur Zeit des Mauerfalls, nachdem es für den Western nun darauf ankäme – nicht nur besser, sondern gut zu sein.

Gemeint ist hier natürlich nicht das Kino-Genre des Westerns, sondern der Westen, sprich die politische Welt der NATO-Staaten et al., die dem Ostblock entgegenstanden. Daß sich nun dieser Tippfehler ausgerechnet in einem Text befindet, der sich mit einem Brief des in Chicago (und damit auf der nordamerikanischen Bühne des Westerns) lehrenden Leo Strauss an Jürgen Habermas vom 27. April 1964 beschäftigt, ist ebenso verblüffend wie der Name des Autors dieses Kurzbeitrags: Der 1957 geborene, an der Universität Halle-Wittenberg lehrende Politikwissenschaftler Harald Bluhm öffnet unbeabsichtigt einen weiteren Assoziationskanal ins Land des Westerns durch die Ähnlichkeit seines Namens mit dem des 2019 verstorbenen amerikanischen Literaturwissenschaftlers Harold Bloom.

So werden Gedankenräume durch einen zusätzlichen Buchstaben besiedelt und erobert, was den politischen Westen in einen mythischen verwandelt.

Harald Bluhm. »Ein politischer Denkzettel aus Chicago. Leo Strauss liest die Leviten.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/3, Herbst 2021, pp. 28-30, hier p. 30.

Zivilisationsliterat

Die New York Review of Books druckt einen Essay des 1956 geborenen Politikwissenschaftlers Mark Lilla ab, der in etwas veränderter Form als Einleitung zu der am 18. Mai erschienenen Neuausgabe von Thomas Manns Reflections of a Non-political Man fungiert. Darin heißt es unter anderem:

Who, then, is the intellectual proponent of »politics«? Mann calls him the Zivilizationsliterat

[sic!], an unlovely term even in German, which the English translator, Walter D. Morris, renders as »civilization’s literary man.« (A better translation might simply have been »Heinrich.«)

Der Literat als Gegensatz, als Feind des Ästheten, des wahren Künstlers, ist in Thomas Manns Augen sein älterer Bruder Heinrich, und genau auf diese Geschwisterungleichheit, ja diesen Brüderzwist spielt Lilla mit seinem Übersetzungsvorschlag augenzwinkernd an.

Mark Lilla. »The Writer Apart.« The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 8, May 13, 2021, pp. 18-21, hier p. 20.

Was war geschehen?

In der Hudson Review stoße ich auf eine lesenswerte Besprechung Brooke Allens, die sich durch persönliche Erfahrungen der Rezensentin mit der Thematik des zu besprechenden Titels – der grassierenden, immer aggressiver und auch außerhalb universitärer Mauern auftretenden, anti-liberalen und anti-aufklärerischen Social Justice-Ideologie – auszeichnet. Allen berichtet:

Nach Abschluß meiner Promotion verließ ich die akademische Welt für fast zwei Jahrzehnte, um eine Familie zu gründen und freiberuflich zu arbeiten. Dann nahm ich eine Stelle als Literaturdozentin an einem kleinen Liberal Arts College an. Als ich Anfang 2011 dort ankam, war der Ort nach Columbia wunderbar erfrischend. Statt ernsthafter Pedanten, die starre Doktrinen in sich aufsaugen und wiederkäuen, fand ich einen Campus voller offener, intellektuell neugieriger, enthusiastischer, charmanter junger Menschen vor. Jeder beteiligte sich an Unterrichtsdiskussionen; sie alle studierten, was sie liebten.

Im Jahr 2015 hatte sich das komplett geändert. Die Studenten waren unruhig, leicht beleidigt, weinerlich. Sie waren auch untätig und hilflos. Jeder, aus Gründen, die ich nicht verstehen konnte, beschuldigte immer alle anderen, rassistisch zu sein. (Einige Fakultätsmitglieder frönten auch dieser Tätigkeit.) Die Leute wurden unangemessen kratzbürstig, wenn man sie mit dem falschen Geschlechtspronomen ansprach. Es schien, daß jede einzelne der Studentinnen eine Überlebende einer Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs (sehr locker definiert) war. Viele Studenten behaupteten, an Posttraumatischer Belastungsstörung zu leiden, obwohl, soweit ich wußte, niemand auf einem Schlachtfeld gewesen war. Viele andere klagten über Angstzustände und schienen dies für einen ausreichenden Grund zu halten, Unterricht und schriftliche Arbeiten zu schwänzen. Eine ganze Reihe von neuen Floskeln wurde nun ehrfürchtig geäußert. Intersektionalität. Kulturelle Aneignung. Mikroaggressionen. Schwarze und braune Körper. Meine gelebte Erfahrung. Der Vertrag eines langjährigen, beliebten Lehrers wurde nicht verlängert, als er den Mädchen in seiner Klasse sagte, sie sollten nicht ›hysterisch‹ werden. Als Siebzigjähriger war er sich nicht bewußt, daß das Wort ›geschlechtsspezifisch‹ und ›beleidigend‹ war. Die Angelegenheit spitzte sich bei einer Abschlußfeier zu, als der Abschiedsredner das College eine Einrichtung ›weißer Herrschaft‹

[»white supremacist«]nannte. Eltern und Professoren, die alt genug waren, um sich an Orte zu erinnern, die wirklich von ›weißer Herrschaft‹ geprägt waren – Rhodesien, das Südafrika der Apartheid, der Jim-Crow-Süden –, wurden verständlicherweise wütend, als dieser Begriff durch die Anwendung auf die vielleicht aufgeweckteste[»wokest«]Quadratmeile der Welt verbilligt wurde.

Was um alles in der Welt war mit diesem Ort geschehen? Die Soziale Gerechtigkeit

[»Social Justice«]war angekommen; und weit davon entfernt, das College zu einem besseren Ort zu machen, hatte sie es nachweislich schlechter gemacht. Ich kündigte meinen Job dort, sobald ich anständigerweise konnte, und arbeitete weiter im Gefängnisprogramm des Colleges, das so reizvoll war und ist, wie es das College selbst einmal gewesen war. Ich wußte, daß ich die Eskapaden auf dem Campus nicht mehr ertragen konnte, aber ich verstand immer noch nicht richtig, was geschehen war, und erst als ich Cynical Theories las, wurde mir alles klar.

Vielleicht ist es keine allzu schlechte Idee, das Buch von Helen Pluckrose und James Lindsay, die bereits 2017/18 mit der sogenannten grievance studies affair in den Geistes- und Sozialwissenschaften für Furore gesorgt hatten, auf die Lektüreliste zu setzen.

Brooke Allen. »Social Justice Groupthink.« Rezension zu Cynical Theories: How Activist Scholarship Made Everything about Race, Gender, and Identity—and Why This Harms Everybody, von Helen Pluckrose und James Lindsay. The Hudson Review, vol. LXXIV, no. 1, Spring 2021, https://hudsonreview.com/2021/05/social-justice-groupthink/#.YJr5VIeSnBj.

Zweihundert verweht

Roger Cohen heute in der der New York Times über das Für und Wider der Napoleon-Verehrung:

Jacques Chirac konnte ihn nicht ausstehen. Nicolas Sarkozy hielt sich fern. François Hollande mied ihn. Aber zum 200. Todestag von Napoleon Bonaparte in dieser Woche hat sich Emmanuel Macron entschieden, das zu tun, was die meisten jüngeren Präsidenten Frankreichs vermieden haben: den Mann zu ehren, der 1799 die entstehende französische Republik durch einen Putsch zerstörte.

Und Goethe? Wie stand er zu »dieser Weltseele« (Hegel), die ihn am 2. Oktober 1808 im Erfurter Statthalterpalais empfing? Als großer Bewunderer hielt er den Korsen zwar für erleuchtet, einen wahren »Kerl«, ein »Kompendium der Welt«, gar für einen »Halbgott«, belegte ihn jedoch auch mit deutlicher und angemessener Kritik. Eckermann gegenüber äußerte sich der Dichterfürst am 10. Februar 1830, gut neun Jahre nach Napoleons Tod:

Ist es nicht rührend, den Herrn der Könige zuletzt soweit reduziert zu sehen, daß er eine gewendete Uniform tragen muß? Und doch, wenn man bedenkt, daß ein solches Ende einen Mann traf, der das Leben und Glück von Millionen mit Füßen getreten hatte, so ist das Schicksal, das ihm widerfuhr, immer noch sehr milde; es ist eine Nemesis, die nicht umhin kann, in Erwägung der Größe des Helden immer noch ein wenig galant zu sein. Napoleon gibt uns ein Beispiel, wie gefährlich es sei, sich ins Absolute zu erheben und alles der Ausführung einer Idee zu opfern.

Der Spürsinn des Plettenberger Spähers

In seinem Kommentar des kurzen Briefwechsels zwischen dem frisch promovierten Politikwissenschaftler Herfried Münkler und dem 63 Jahre älteren Staatsrechtler Carl Schmitt, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte abgedruckt ist, formuliert der Schmitt-Biograph Reinhard Mehring metaphernvoll:

Noch einmal nimmt der alte Scout aus dem Sauerland in den frühen 80er-Jahren Witterung auf – und sucht das Gespräch mit einem aufstrebenden Nachwuchswissenschaftler.

Die poetische Melange aus militärischem Jargon und Jägersprache, die den Kundschafter, den Pfadfinder, den Abhörer (»Scout«, von lat. ascultare: horchen, zuhören) mit einem übermenschlichen, weil animalischen Geruchssinn (»Witterung aufnehmen«, mit Hilfe der wehenden Luft riechen) ausstattet, belegt den greisen Exilanten in der sauerländischen Vier-Täler-Stadt mit mythischen Qualitäten.

Reinhard Mehring. »Akkreditierung im Schmittianismus?« Kommentar zu Briefe 1982/1983, von Herfried Münkler und Carl Schmitt. Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XV/2, Sommer 2021, pp. 113-8, hier p. 113.

Safe Space

Nachdem das Buch Orientalism 1978 erschienen und geradezu überschwenglich rezipiert worden war, mußten für seinen Verfasser, den Literaturtheoretiker Edward Said (1935-2003), erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

Saids plötzlicher Weltruhm hatte die unglücklichen Auswirkungen, die Stolz oft mit sich bringt, und weil jeder ein Stück von ihm haben wollte, nutzte er das aus. Seine Schwester Grace beklagte sich über einen neuen Hochmut, eine »Garstigkeit«, die die Familienbeziehungen belastete. Es gab auch noch andere Auswirkungen: Neben dem Büro des Präsidenten der Columbia University hatte nur Saids Büro kugelsichere Fenster und einen Summer, der ein Signal direkt an den Sicherheitsdienst auf dem Campus sendete.

Das Buch, das einschlug wie eine Bombe, bedrohte den Autor nicht nur mit rhetorischen Splittern; Kollateralschäden sind noch heute spürbar.

Timothy Brennan. »The Making of Edward Said’s ›Orientalism‹.« The Chronicle of Higher Education, March 19, 2021, [www.chronicle.com/article/t….

Das falsche Profil

Im Zuge der nur als völlig absurd und daher als völlig zeitgemäß zu bezeichnenden Aufregung um eine angemessene Übersetzung beziehungsweise einen angemessenen Übersetzer des Gedichts »The Hill We Climb« der Lyrikerin Amanda Gorman, das diese bei der Amtseinführung Joe Bidens am 20. Januar medienwirksam vorgetragen hatte, äußerte sich nun der katalanische Übersetzer Victor Obiols, dessen Übersetzung bereits abgeschlossen war, jedoch nicht publiziert werden würde, da er »nicht die richtige Person« sei:

Es ist ein sehr kompliziertes Thema, das nicht leichtfertig behandelt werden kann. Aber wenn ich eine Dichterin nicht übersetzen kann, weil sie eine Frau ist, jung, schwarz, eine Amerikanerin des 21. Jahrhunderts, dann kann ich auch nicht Homer übersetzen, weil ich kein Grieche aus dem achten Jahrhundert vor Christus bin. Oder ich kann Shakespeare nicht übersetzen, weil ich kein Engländer des 16. Jahrhunderts bin.

Können wir den wahren Homer, den wahren Shakespeare heute und in heutiger Übersetzung überhaupt wirklich lesen und verstehen? Mein erster Gedanke, nachdem ich vom Rückzug der niederländischen Übersetzerin Marieke Lucas Rijneveld erfahren hatte, war, daß fortan nur noch Literaturnobelpreisträger Thomas Manns Werk übersetzen dürften. Ich sehe schon einst hochgelobte Arbeiten – wie etwa die Dostojewski-Übersetzungen Swetlana Geiers – auf dem Scheiterhaufen der Anmaßung brennen.

»›Not suitable‹: Catalan translator for Amanda Gorman poem removed. The Guardian, 10 Mar 2021, https://www.theguardian.com/books/2021/mar/10/not-suitable-catalan-translator-for-amanda-gorman-poem-removed.

Das Problem der Armut

In einer Rezension stoischer Literatur stoße ich auf eine Anekdote – genauer: eine χρεία – aus dem Leben des damals zweiunddreißigjährigen Ulysses S. Grant, die Ryan Holidays 2019 erschienenem Buch Stillness Is the Key entnommen ist:

Vor dem Bürgerkrieg erlebte Grant eine lange Verkettung von Rückschlägen und finanziellen Schwierigkeiten. Er geriet nach St. Louis und verkaufte Feuerholz, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen – ein tiefer Fall für einen Absolventen der renommierten Militärakademie West Point. Ein Armeekamerad fand ihn und war entsetzt. »Großer Gott, Grant, was machst du da?«, fragte er. Grants Antwort war einfach: »Ich löse das Problem der Armut.«

Fünfzehn Jahre nach dieser Episode sollte Grant zwischen 1869 und 1877 der achtzehnte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein.

Gregory Hays. »Tune Out & Lean In.« Rezension zu That One Should Disdain Hardships: The Teachings of a Roman Stoic, von Musonius Rufus, How to Keep Your Cool: An Ancient Guide to Anger Management, von Seneca, How to Be Free: An Ancient Guide to the Stoic Life, von Epictetus, The Pocket Stoic von John Sellars, Stillness Is the Key, von Ryan Holiday, sowie Not All Dead White Men: Classics and Misogyny in the Digital Age, von Donna Zuckerberg. The New York Review of Books, vol. LXVIII, no. 4, March 11, 2021, pp. 37-40, hier p. 39.

Die kulinarischen Kosten des Brexits

In einem kritischen Beitrag für den Guardian weist Elton John auf die Auswirkungen des Brexits auf Künstler des Vereinigten Königreichs hin, denen bei Auftritten in der EU fortan eine bürokratische und finanzielle tour de force bevorstehe. Prägende Erfahrungen, wie sie Elton John in den sechziger Jahren auf dem Kontinent gemacht habe, blieben nicht-privilegierten britischen Musikern höchstwahrscheinlich verwehrt:

Wäre ich der Keyboarder einer jungen Band oder ein Solokünstler, der gerade erst anfängt, würde ich wohl kaum die Chance bekommen, nach Hamburg zu fahren oder mich in Paris mit Hotdogs bewerfen zu lassen.

Musik ist auf mehreren Ebenen Geschmackssache.

Elton John. »I learned by touring Europe in the 60s. Young artists need the same chance.« The Guardian, 7 Feb 2021, https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/feb/07/elton-john-touring-europe-young-artists-brexit-negotiators-musicians-support.

Die Tricks der Demagogen

Zufällig stoße ich bei YouTube auf den Teil eines Interviews mit dem Sozialphilosophen Max Horkheimer (1895-1973), in welchem dieser die folgenden demagogischen Charakteristika aufzählt:

- erheblicher Superlativ-Gebrauch;

- Einteilung in »die Guten« (das Wir) und »die Schlechten« (die Anderen);

- Fokussierung auf ein absolutes Ziel, das absolut gut ist;

- völliger Ausschluß des Zweifels;

- Verbrüderung mit Zuhörern (»Ich bin einer von Euch«);

- Überzeugung, daß gegen »uns« eine Verschwörung im Gange sei;

- Wiederholung dieser ›Tricks‹.

Es fällt nicht sonderlich schwer, hinter jeden dieser Kunstgriffe einen Haken zu setzen, wenn man etwa an die großen zeitgenössischen Volksverführer Donald Trump, Jair Bolsonaro, Viktor Orbán oder Recep Tayyip Erdoğan denkt. Horkheimer betont, daß es eine »unendlich wichtige Sache« sei, die Tricks der Demagogen in Schule und Universität zu lehren und somit sichtbar zu machen, »damit die Menschen gegen Demagogie weniger anfällig werden.«

Philosophy Overdose. »Adorno & Horkheimer Clips.« YouTube, 29.08.2019, [www.youtube.com/watch, 6:00-8:01.

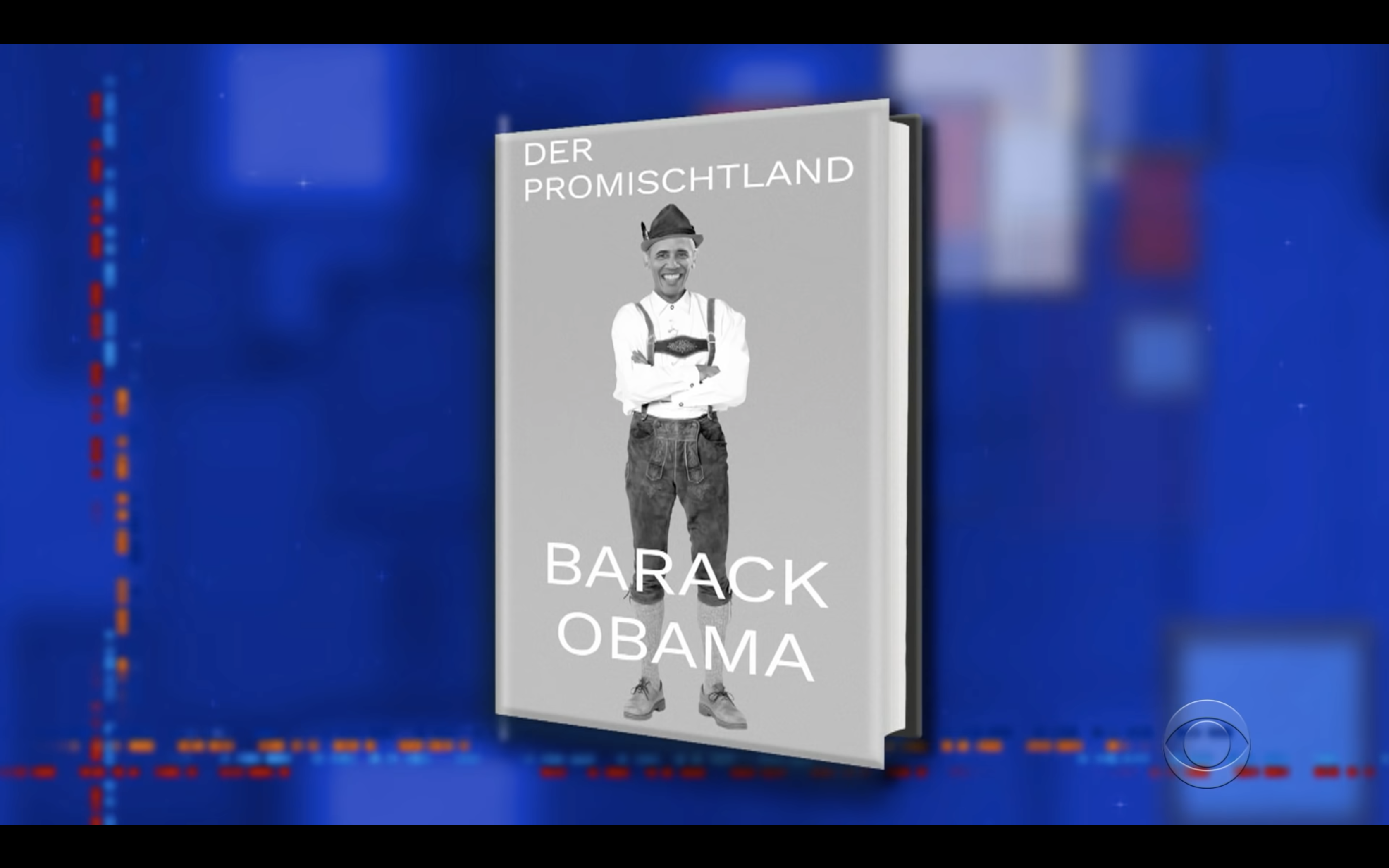

Der Promischtland

Die New York Times berichtet, daß die Nachfrage der amerikanischen Leser nach Barack Obamas erstem Teil seiner Memoiren, A Promised Land, so hoch sei, daß Penguin Random House, die Muttergesellschaft von Crown, in Deutschland 1,5 Millionen Exemplare gedruckt habe, die auf Frachtschiffen in die USA transportiert würden. Dies brachte Stephen Colbert zu folgender Einschätzung: »Aber ich bin mir sicher, die Kunden werden den Unterschied zwischen der amerikanischen und der deutschen Version nicht bemerken.«

The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«

The Late Show with Stephen Colbert: »Der Promischtland«

Alexandra Alter und Elizabeth A. Harris. »Readers Have Been Eagerly Waiting for Barack Obama’s New Memoir. Struggling Booksellers Have, Too.« The New York Times, Nov. 16, 2020, www.nytimes.com/2020/11/1…

»Stephen Kicks Off A Late Show’s Obama-Rama Extravagama With A Special Obamalogue.« The Late Show with Stephen Colbert, 01.12.2020, 2:03-2:10, www.youtube.com/watch

Schadenfreude

Das vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Wörterbuch Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary verzeichnet für den 2. Oktober einen Anstieg der Zugriffe auf das Lemma »schadenfreude« um 30.500 Prozent! Den Grund dafür sieht das Wörterbuch im positiven COVID-19-Test von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania.

»Trending: ›schadenfreude‹.« Merriam-Webster, October 2, 2020, www.merriam-webster.com/news-tren…

Warnhinweise

Bereits im Frühjahr 2014 berichtete die New York Times, daß Studenten an US-Hochschulen sogenannte »trigger warnings« forderten, die auf Materialen appliziert werden sollten – etwa Bücher, Filme, Kunstwerke –, die »might upset them [the students] or, as some students assert, cause symptoms of post-traumatic stress disorder in victims of rape or in war veterans.« Zu den Büchern, die mit einem solchen Warnhinweis versehen werden sollten »gehören [unter anderem] Shakespeares ›The Merchant of Venice‹ (enthält Antisemitismus) und Virginia Woolfs ›Mrs. Dalloway‹ (spricht Selbstmord an).«

An diese polarisierende Diskussion mußte ich denken, als ich kürzlich die auf Philip K. Dicks 1962 publiziertem dystopischen Roman basierende Serie The Man in the High Castle schaute. In Episode 2 der vierten und letzten Staffel bekommt man ein besonders eindrückliches, erschreckendes Beispiel eines ultimativen Warnhinweises in Form eines Bücherverbots präsentiert. Die Szene spielt in einem Klassenzimmer im vom Deutschen Reich besetzten New York City der 1960er Jahre.

Die Lehrerin Mrs. Vick referiert: »In Shakespears Kaufmann von Venedig ist der Hauptantagonist ein erbarmungsloser jüdischer Geldverleiher namens Shylock. Dieser Mann verlangt ein Pfund Fleisch, und zwar Menschenfleisch als Sicherheit für ein Darlehen. Mit Shylock dramatisiert Shakespeare die wahre Natur des Juden: böse, betrügerisch und gierig.« Eine Schülerin namens Tracy meldet sich, steht auf und merkt an: »Shylock sagt im dritten Akt: ›Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?‹« Mrs. Vick reagiert irritiert mit einem: »Ja und?«, woraufhin Tracy mit einem bemerkenswerten, ja atemberaubenden Gedankengang Shakespeare auf den Kopf stellt: »Meint dieser Autor damit, daß Juden Menschen sind?« Die Lehrerin denkt nach und gibt ein wenig überrascht zu: »So hab ich das nie betrachtet.« Und Tracy fügt, subtil an das Menschenbild der Nazis gemahnend, an: »Wir sollten das nicht lesen.« Die Schüler tauschen fragende Blicke aus, Flüstern entsteht. Leicht stotternd und sichtlich verängstigt erwidert Mrs. Vick: »Danke für den Hinweis, Tracy. Ich glaube, du hast recht. Ich werde es im Lehrerkollegium besprechen und wir sortieren das aus. Das tun wir.«

Mit einem zufriedenen Lächeln setzt sich Tracy wieder; ihrem Warnhinweis wurde prompt und unkompliziert entsprochen.

Jennifer Medina. »Warning: The Literary Canon Could Make Students Squirm.« The New York Times, May 17, 2014, https://www.nytimes.com/2014/05/18/us/warning-the-literary-canon-could-make-students-squirm.html.

»Der Anschlag.« The Man in the High Castle, Staffel 4, Episode 2, Amazon Studios, Scott Free Productions, 2019, 30:38-31:37.