Ringo Starr

The Beatles: Now, Then And Every Time

If I never ›produce‹ anything more for public consumption than ›silence,‹ so be it. Amen. John Lennon, 1978

Am 13. Juni 2023 sprach Martha Kearney mit Paul McCartney bei BBC Radio 4 Best of Today über dessen Photo-Ausstellung in der National Portrait Gallery in London und den begleitenden, just publizierten Photoband 1964: Eyes of the Storm. Photographs and Reflections.

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

BBC Radio 4 Best of Today: Paul McCartney & Martha Kearney, Juni 2023

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2023)

Gemeinsam schlenderten sie durch die Ausstellungsräume, während McCartney einerseits Erinnerungen und Anekdoten zu einzelnen Bildern preisgab (»There’s a picture there of John walking on water. Proof, that’s all I say.«), andererseits über den Stellenwert des Photographierens per se in den 1950er und 1960er Jahren sprach. Schließlich, kurz vor Ende des Gesprächs, lenkte Martha Kearney das Thema auf die sogenannte ›Künstliche Intelligenz‹:

Und was halten Sie von den technologischen Bemühungen, durch Künstliche Intelligenz die frühen Beatles nachzubilden, Ihre Stimme jünger klingen zu lassen, diese Stimmen quasi aus dem Grab zurückzubringen?

Nun, das ist eine sehr interessante Sache. Das ist etwas, mit dem wir uns im Moment alle auseinandersetzen und versuchen, damit umzugehen, was das bedeutet. Wissen Sie, die Leute sagen mir – ich höre das nicht so oft, weil ich nicht so viel im Internet bin –, ›oh ja, da gibt es einen Track, wo John einen meiner Songs singt‹, aber er ist es nicht, es ist nur KI, wissen Sie? All das ist irgendwie beängstigend, aber auch aufregend, weil es die Zukunft ist. Und wir konnten diese Art von Dingen nutzen, als Peter Jackson den Film Get Back drehte, in dem wir das Album Let It Be machten. Er war in der Lage, Johns Stimme aus einem kleinen Stück Kassette herauszuholen, auf dem Johns Stimme und ein Klavier waren. Er konnte sie mit KI trennen, sie konnten der Maschine sagen: ›Das ist eine Stimme, das ist eine Gitarre, laß die Gitarre weg.‹ Und das hat er gemacht. Es gibt also großartige Möglichkeiten. Als wir an der letzten Beatles-Aufnahme arbeiteten – es handelt sich um ein Demo, das von John stammt und das wir gerade fertiggestellt haben und das dieses Jahr veröffentlicht werden soll –, konnten wir Johns Stimme nehmen und sie durch diese KI reinigen

[_get it pure_], sodaß wir die Aufnahme mischen konnten, wie wir es normalerweise tun würden. Das gibt einem also einen gewissen Spielraum. Es gibt also eine gute Seite und eine unheimliche Seite. Und wir müssen einfach sehen, wozu das führt.

Die letzte Beatles-Aufnahme? Wovon mag McCartney hier sprechen? Wie Keith Badman in seinem akribisch recherchierten Buch The Beatles After The Break-Up 1970-2000 ausführt, gab Yoko Ono Paul McCartney bereits im Januar 1994 während dessen Besuch in New York City anläßlich der Aufnahme ihres ermordeten Ehemannes in die Rock and Roll Hall of Fame

vier Demos John Lennons mit nach Hause

[drei Audiokassetten, auf denen in Lennons Handschrift ›for Paul‹ stand], auf denen die Aufnahmen für das ›Beatles-Comeback‹ basieren sollten. Es handelte sich um die Songs ›Free As A Bird‹ (von 1977), ›Real Love‹ (eine Version, die 1988 als ›Girls And Boys‹ auf dem Soundtrack-Album Imagine: John Lennon veröffentlicht worden war), ›Grow Old With Me‹ (eine Version, die zuvor auf dem Album Milk And Honey von 1984 veröffentlicht worden war) und ›Now And Then‹ von 1980, das oft als ›Miss You‹ oder ›I Don’t Want To Lose You‹ bezeichnet wird.

Das hier angesprochene Beatles-Comeback sollte 1995/96 in das Projekt The Beatles Anthology mit den beiden ›neuen‹ Beatles-Songs »Free As A Bird« und »Real Love« münden. »Now And Then« gehörte nicht dazu, was neben der schlechten Aufnahmequalität des Originals wesentlich an der Ablehnung George Harrisons gelegen hat, der den Song als »fucking rubbish« bezeichnet habe. (Ringo Starr hat seine persönliche Version von »Grow Old With Me« übrigens 2019 auf seinem Album What’s My Name veröffentlicht; Paul McCartney sang im Hintergrund und spielte Baß.)

Sollte es sich also bei dieser von McCartney in der Londoner National Portrait Gallery angekündigten letzten Beatles-Kooperation um John Lennons Song »Now And Then« handeln, so hätte dieses Ereignis neben aller musikqualitativer Vorbehalte und ›künstlich-intelligenter‹ Finesse auch eine autobiographische, eine zutiefst persönliche Dimension, die leicht übersehen werden kann. Um die Bedeutung zu verstehen, die »Now And Then« vor allem für Paul McCartney hat, muß man bis zum 25. April 1976 zurückgehen, dem Tag, an dem sich Lennon und McCartney zum letzten Mal begegnet sind.

Gut sieben Wochen nach John Lennons Tod traf McCartney am 1. Februar 1981 in George Martins AIR Studios auf der Karibikinsel Montserrat ein, um Songs aufzunehmen, die auf den Alben Tug Of War (1982) und Pipes Of Piece (1983) veröffentlicht werden sollten. Neben Ringo Starr und Stevie Wonder wurde auch Carl Perkins (1932-1998) zu den Sessions eingeladen, der großen Einfluß auf die Beatles ausgeübt hatte und ein enger Freund der vier Liverpooler geworden war. In Keith Badmans Beatles-Tagebuch ist zwischen dem 21. und 25. Februar 1981 festgehalten:

Paul und Carl Perkins beginnen mit der Aufnahme des Titels ›Get It‹ und des unveröffentlichten Songs ›My Old Friend‹ sowie einiger anderer Titel, darunter ›Honey Don’t‹, ›Boppin’ The Blues‹, ›Lend Me Your Comb‹, ›When The Saints Go Marching In‹, ›Cut Across Shorty‹ und ›Red Sails In The Sunset‹.

Besonderes Augenmerk sei auf »My Old Friend« gerichtet, einen Song, der Perkins in der Nacht vor seiner Abreise von Montserrat in den Sinn gekommen war. Am Morgen spielte er ihn Paul und dessen Ehefrau Linda (1941-1998) vor und sagte, es sei sein Geschenk für die Gastfreundschaft, die er in der letzten Woche erfahren habe. Im Song, den Perkins erst 15 Jahre später auf seinem Album Go Cat Go! veröffentlichen sollte, heißt es an einer Stelle:

Where it’s peace and quiet My old friend Won’t you think about me Every now and then

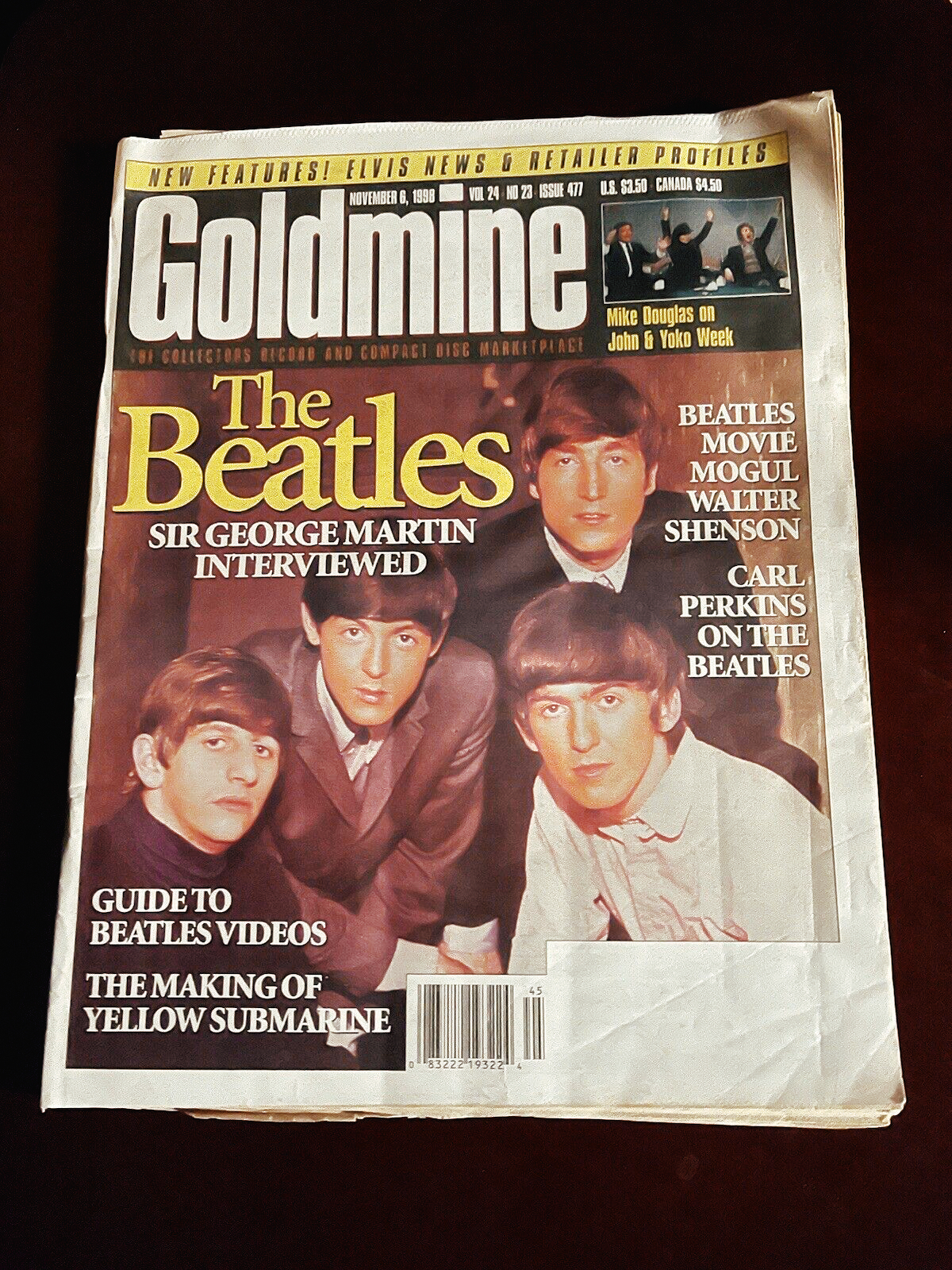

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Goldmine Magazine, November 6, 1998 (vol 24, no 23, issue 477)

(Internetfund, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Nachdem Perkins diese Verse gesungen hatte, brach Paul McCartney in Tränen aus; er stand auf und ging hinaus. Perkins war verwirrt: Hatte er seinen Freund verärgert? Hatte McCartney der Song nicht gefallen? Linda McCartney löste die Verwirrung auf, wie Perkins erstmals Jahre später im Goldmine Magazine vom November 1998 berichtete:

Und Linda sagte: ›Carl, ich danke dir so sehr.‹ Ich sagte: ›Linda, es tut mir leid… Ich wollte euch nicht zum Weinen bringen.‹ Sie sagte: ›Aber er

[Paul]weint und er mußte es. Er war nicht mehr in der Lage, wirklich zusammenzubrechen, seit das mit John passiert ist.‹ Ich meine, er ging aus dem Zimmer, draußen an den Pool, und er hatte nur sein Taschentuch und fing an zu weinen. Und sie legte ihren Arm um mich und sagte: ›Aber wie konntest du das wissen?‹ Ich sagte: ›Was wissen, Linda? Ich weiß nicht wovon du redest?‹ Sie sagte: ›Es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, die wissen, was John Lennon zu Paul gesagt hat, das letzte, was er zu ihm gesagt hat. Ich und Paul sind die einzigen zwei, die das wissen, aber jetzt sind es drei, und einer von ihnen bist du… du weißt es.‹ Ich sagte: ›Mädchen, du machst mir Angst! Ich weiß nicht, wovon du redest!‹ Sie sagte, die letzten Worte, die John Lennon zu Paul im Treppenhaus des Dakota-Gebäudes gesagt hat, waren… er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: ›Denk ab und zu an mich, alter Freund.‹[_Think about me every now and then, old friend._]

Diese beinahe märchenhafte Anekdote, die Teil der Beatles-Mythologie sein könnte (»Carl und Linda waren nun überzeugt, daß Perkins’ Song ›My Old Friend‹ von John Lennons Geist als Geschenk an Paul gechannelt worden war«), dürfte ein starkes Argument für die baldige Veröffentlichung von »Now And Then« als letzter Beatles-Song sein: Die emotionale Bedeutung, die diese (letzten) Worte und mit ihnen dieser Lennon-Track für McCartney haben dürften, werden wohl George Harrisons Veto aus dem Jahr 1995 außer Kraft setzen: »And now and then, if we must start again…«

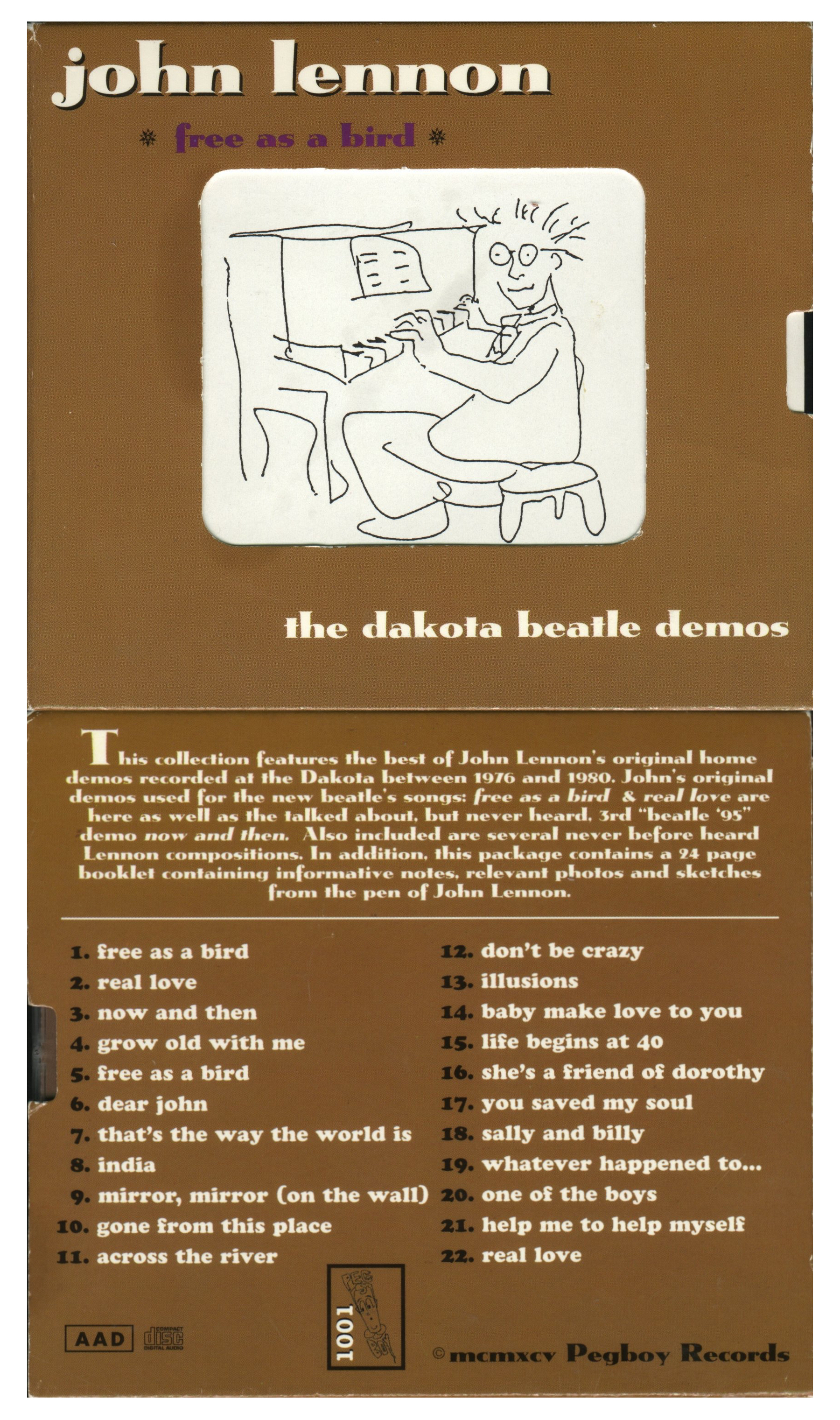

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980, Pegboy Records, 1996

(Front- und Back-Cover, kombiniert von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

In meinem Bootleg-Archiv befindet sich seit Februar 2007 die digitale Kopie einer 1996 in Australien produzierten CD mit dem Titel: John Lennon – Free As A Bird: The Dakota Beatle Demos 1976-1980. Auf dem Back-Cover heißt es:

Diese Sammlung enthält die besten Demos John Lennons, die dieser zwischen 1976 und 1980 im Dakota aufgenommen hat. Johns Original-Demos, die für die neuen Beatles-Songs verwendet wurden: free as a bird & real love sind hier ebenso enthalten wie das viel diskutierte, aber nie gehörte dritte ›Beatle ’95-Demo‹ now and then. Ebenfalls enthalten sind mehrere nie zuvor gehörte Lennon-Kompositionen. Darüber hinaus enthält dieses Paket ein 24-seitiges Booklet mit informativen Anmerkungen, relevanten Fotos und Skizzen aus der Feder John Lennons.

Unter den 22 Tracks mit einer Gesamtlaufzeit von 73 Minuten befindet sich als Track 3 »Now And Then« – der Song ist also in Fan-Kreisen bereits seit über 25 Jahren bekannt! Nach den Anthology-Sessions für »Free As A Bird« und »Real Love« versuchten sich Paul, George und Ringo Anfang Februar 1995 auch an »Now And Then«. Produzent Jeff Lynne erinnert sich:

Der Song hatte einen Refrain, aber es fehlten fast völlig die Strophen. Wir haben den Backing-Track gemacht, einen groben Versuch, den wir nicht wirklich fertiggestellt haben. Es war eine bluesige Art von Ballade in a-Moll. Es war ein sehr süßer Song. Ich mag ihn sehr. Sollte er jemals fertiggestellt werden, würde er wahrscheinlich entweder als ›Now And Then‹ oder ›Miss You‹ herauskommen. Ich wünschte, wir hätten ihn fertigstellen können.

Ende März 1995 kamen die drei Ex-Beatles erneut in McCartneys Hog Hill Mill Studios in Sussex zusammen. Bei Keith Badman ist über diese Sessions zu lesen, daß

die weitere Arbeit am Track ›Now And Then‹ begonnen, dann aber schnell wieder eingestellt wird. Neil Aspinall

[1941-2008], der Chef von Apple Corps, kommentiert: ›Der Song wurde teilweise in ›embryonaler Form‹ aufgenommen, bevor er auf Eis gelegt wurde, und dort blieb er dann auch. Der Song war nie zur Veröffentlichung vorgesehen.‹ Neil erklärt nicht, warum sich die Beatles überhaupt die Mühe gemacht haben, ihn aufzunehmen. Die Idee einer zusätzlichen Aufnahme von ›Grow Old With Me‹ wurde nun ganz verworfen, wie Paul erklärt: ›Johns ursprüngliches Demo erforderte zuviel Arbeit.‹

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison und George Martin, Abbey Road Studios, 1995

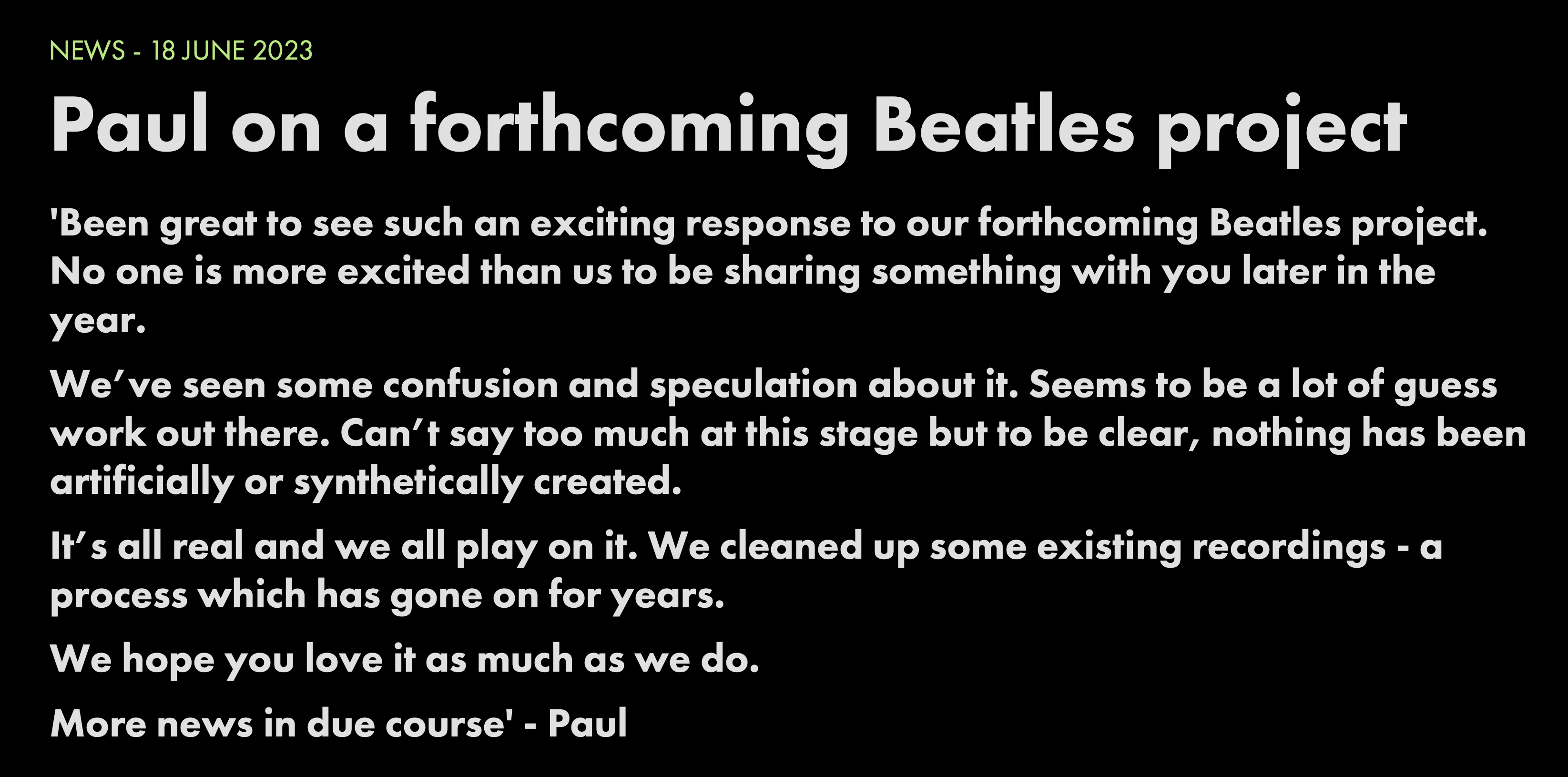

Zuviel Arbeit für die 1990er Jahre, doch jetzt, beinahe 30 Jahre später, in einer Zeit, in der künstlerische Freiheit mehr und mehr zu künstlich-intelligenter Freiheit zu werden im Begriff ist, in der Technologie(n) das Handwerk des Künstlers wesentlich vereinfachen, unterstützen und sogar übernehmen können, ist nicht nur »Now And Then« als letzter Beatles-Song möglich. Ein kurzes Statement auf der Homepage der Beatles, veröffentlicht an McCartneys 81. Geburtstag, brachte kaum Licht ins Dunkel, im Gegenteil: man scheint die Spekulationen der Fangemeinde zu genießen:

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

»Paul on a forthcoming Beatles project«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2023)

Auffällig ist:

- es handelt sich um ein ›Projekt‹; von ›Track‹, ›Song‹ oder ›Demo‹ ist nicht die Rede;

- alles ist ›echt‹, nichts ist ›künstlich‹; »wir alle spielen darauf«;

- plötzlich wird der Plural verwendet: »Wir haben einige bestehende Aufnahmen

[_recordings_]aufpoliert«; gibt es weitere Demo-Tracks, die Lennon von »Now And Then« angefertigt hat oder handelt es sich um andere Songs? - es scheint viel Arbeit gewesen zu sein: der Prozeß hat sich über Jahre (!) hingezogen; das würde die These von mehreren ›neuen‹ Songs stützen (vielleicht unbekanntes Archiv-Material, das während der intensiven Restaurierungsarbeiten zu Peter Jacksons Get Back zutage gefordert worden ist).

Ein letztes Mal Keith Badman (Eintrag vom 15. und 16. Mai 1995):

Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von ›Free As A Bird‹ und ›Real Love‹ treffen sich Paul, George und Ringo erneut in Pauls Studio ›The Mill‹ in Sussex, wo sie die letzten Teile des Songs ›Real Love‹ fertigstellen, der als zweite ›Comeback-Single‹ veröffentlicht werden soll. Paul, George und Ringo verbringen auch Zeit damit, ihre dritte ›Comeback-Single‹ aufzunehmen, diesmal das McCartney-Harrison-Stück ›All For Love‹, das nach dem 1958er Stück ›In Spite Of All The Danger‹ erst ihre zweite Zusammenarbeit ist. Leider entwickelt sich die Aufnahme zu einem Desaster und wird vorzeitig abgebrochen. Die Gruppe beschließt daraufhin, die Pläne für weitere Reunion-Aufnahmen der Beatles auf Eis zu legen, wobei George der Hauptinitiator ist. Während Paul offenbar optimistisch ist, daß sich mit der Aufnahme etwas machen läßt, ist George davon nicht überzeugt und betont, daß er nicht will, daß sie auf Anthology 3 veröffentlicht wird.

Nun wurde also neben »Now And Then« der McCartney-Harrison-Song »All For Love« erwähnt, dessen baldige Veröffentlichung als letzte Beatles-Aufnahme jedoch weniger wahrscheinlich ist, da John Lennons Beitrag gänzlich fehlt. Was auch immer »zu gegebener Zeit« beziehungsweise »im Laufe des Jahres« als finales Beatles-Projekt veröffentlicht werden wird (eine Kombination zweier Songs à la »A Day In The Life« wäre auch denkbar): 53 Jahre nach der Auflösung der Band bleiben die Beatles omnipräsent und zeitlos – here, there and everywhere; now, then and every time.

Wo aber Genie ist, wächst das Albernde auch

Vor gut zwei Jahrzehnten – es muß 2003 oder 2004 gewesen sein – erhielt ich auf Um- und Nebenwegen über die inzwischen stillgelegte Internetpräsenz Bootleg Zone digitalen Zugriff auf 17 CDs, die ich als Beatles-Fan völlig euphorisch und mir keiner Schuld bewußt herunterlud, was bei einer Größe von über 1,6 GB in Kombination mit der damaligen schneckenhaften Internetgeschwindigkeit viele Stunden in Anspruch nahm. Der Titel dieser gigantischen, im Jahre 2000 beim Label Vigotone herausgebrachten Sammlung lautet: Thirty Days: Twickenham & Apple Studio Sessions 1969, wobei das Boxset offiziell als Thirty Days with Don’t Let Me Down and 187 other songs: The Ultimate Get Back Sessions Collection kursierte. Der Inhalt dieser CDs, die als 400 MP3-Dateien mit Cover und unglaublich detailreichen Informationen zu jeder einzelnen Audio-Datei zum Download angeboten wurden, gliedert sich wie folgt:

- CDs 1-4: The Best Of The Twickenham Sessions

- CDs 5-13: The Best Of The Apple Studios Sessions

- CD 14: The Complete Apple Rooftop Concert

- CDs 15-16: The Complete Apple Studios Performance

- CD 17: Glyn John’s First Get Back Compilation

Alles in allem geben diese gut 18 Stunden einen recht umfassenden Einblick hinter die Kulissen des im Mai 1970 quasi postum herausgebrachten Albums Let It Be. Ergänzend bietet ganz offiziell The Beatles Anthology als sechs CDs (1995/96), ein Buch (2000) sowie als DVD-Box (2003) mit über elf Stunden Material facettenreiche Einblicke aus erster Hand auf die gesamte Band-Geschichte, eine Multimedia-Retrospektive, die an dieser Stelle jedem wärmstens empfohlen sei.

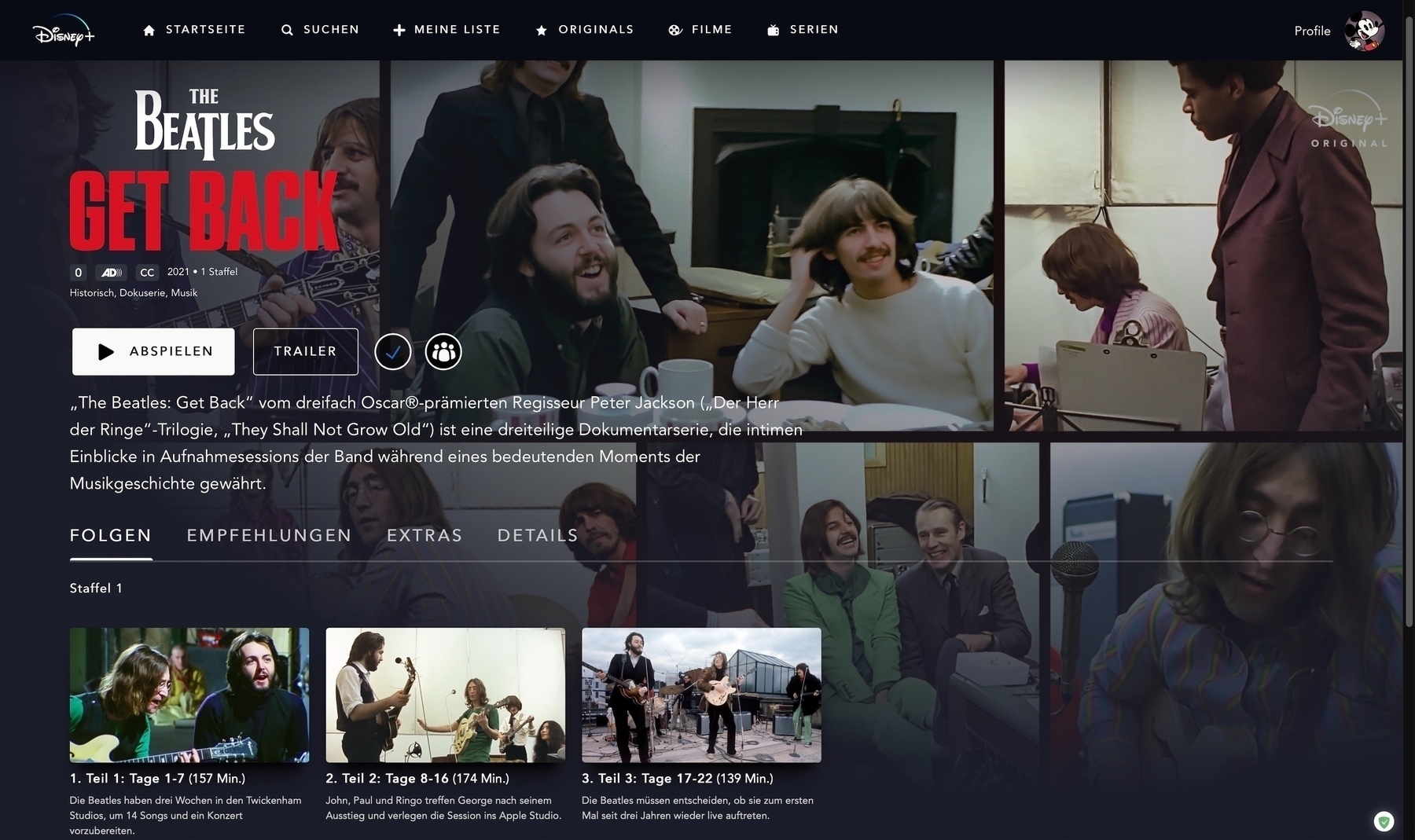

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021.

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2021)

Die dreiteilige, am 25., 26. und 27. November 2021 beim Streaming-Dienst Disney+ erstmals ausgestrahlte Dokumentation The Beatles: Get Back, für die der 1961 geborene neuseeländische Regisseur Peter Jackson verantwortlich zeichnet (und die bald auch auf Blu-ray und DVD erhältlich sein wird), nahm ich zum Anlaß, die Thirty Days-Bootlegs erstmals in ihrer Gänze durchzuhören, um auf diese Weise in bester Stimmung und mit einer gewissen professionellen Vorfreude in das gut achtstündige Filmmaterial einzutauchen, das eine wesentliche Revision der 1970 in die Kinos gekommenen, nur 81 Minuten langen Urfassung Let It Be des 1940 geborenen US-amerikanischen Regisseurs Michael Lindsay-Hogg darstellt. (Obschon mir dieses Original nicht bekannt ist, vermute ich stark, daß auch Lindsay-Hoggs biologischer Vater, Orson Welles, in den Chor der Unzufriedenen ob dieses monotonen Schwanengesangs eingestimmt hätte, dessen einzig positiver Nebeneffekt vielleicht die Verleihung des Oscars 1971 in der Kategorie »Beste Filmmusik« an die Beatles gewesen sein dürfte.)

The Beatles: Get Back | Official Trailer | Disney+

Man kann angesichts dieses überwältigenden und größtenteils unbekannten Filmmaterials, das fünfzig Jahre lang im Apple-Archiv geschlummert hat, leicht vergessen, daß das Get Back-Projekt nicht der erste Kontakt der Beatles mit dem Genre des Films gewesen ist: Angefangen mit A Hard Day’s Night (1964) und Help! (1965), die unter Federführung des US-amerikanischen Regisseurs Richard Lester – der erst vor wenigen Tagen seinen 90. Geburtstag feierte – entstanden sind, über Magical Mystery Tour (1967) hin zum Zeichentrickfilm Yellow Submarine (1968). Nebenbei leisteten die Beatles Pionierarbeit auf dem Gebiet des Musikvideos; ich denke da vor allem an Day Tripper (1965), Paperback Writer (1966) und Strawberry Fields Forever (1967). Und schließlich darf man die Soloprojekte der Band-Mitglieder nicht vergessen: How I Won the War (1967) mit John Lennon oder Ringo Starrs Auftritte in Candy (1968) und The Magic Christian (1969), dessen Drehbeginn am 24. Januar 1969 zusätzlichen Zeitdruck auf die Beatles und ihr Get Back-Projekt ausüben sollte. (Nebenbei sei noch erwähnt, daß Paul McCartney für den 1966 erschienenen Film The Family Way und George Harrison für Wonderwall von 1968 jeweils den Soundtrack lieferten.) All dies im Hinterkopf stellte ich mir die Frage, was Let It Be beziehungsweise Get Back eigentlich sein sollte: Ein Biopic? Eine Songwriting-Dokumentation? Ein ausgedehntes Musikvideo? Oder sollte es in eine ganz andere Richtung gehen?

Get Back als Brainstorming-Projekt oder: »It’s a documentary of how The Beatles work«

Am Anfang stand die Idee eines Konzerts der Beatles im Amphitheater im libyschen Sabratha, da das englische Wetter im Januar keinen Live-Auftritt zulassen würde (man denke nicht nur an Regen und Kälte, sondern auch an die fatalen Effekte potentieller Elektrokutionen). In Zusammenhang mit einer Performance im Ausland stand auch der Vorschlag, mit der RMS Queen Elizabeth 2, deren Jungfernfahrt erst am 2. Mai 1969 von Southampton nach New York stattfinden sollte, nach Arabien zu fahren, die Tickets an Fans zu verschenken und an Bord dann ein exklusives Konzert zu geben. George kommentierte dies mit deutlichen Worten: »I think the idea of the boat is completely insane.« Als alternative Örtlichkeiten kursierten: Houses of Parliament, Tripolis, ein Kinderkrankenhaus, ein Waisenhaus, ein TV-Special mit Publikum auf zwei Ebenen in den Twickenham Studios nach Vorbild von Around the Beatles (1964); Nachtclubs und Ballsäle standen auch zur Debatte. Paul schlug dann eine TV-Show vor, die mit breaking news über Erdbeben und sonstige Katastrophen gefüllt sein würde, während kleine Interludien mit den Beatles und ihren neuen Songs von den Schrecken der Welt ablenken sollten. Und am Ende würde es auch die Beatles treffen: Die Nachricht von der Trennung der Band sollte die TV-Show beschließen. Bedenkt man einerseits den Zeitdruck, unter dem die Beatles standen, und die Tatsache, daß ihnen nur zwei bis drei Wochen blieben, um neue Songs für ein Album zu schreiben und einzuüben, ist diese Ziellosigkeit und Ungewißheit hinsichtlich des Get Back-Projekts geradezu beängstigend. Als Peter Sellers (1925-1980) am neunten Tag (14. Januar 1969) in den Twickenham Studios erschien, gab John Auskunft über das, was hier passierte: »It’s a documentary of how The Beatles work.« Das trifft den Nagel auf den Kopf, doch es reichte nicht. Primrose Hill im Londoner Regent’s Park wurde nun als wahrscheinlichster Ort eines Live-Auftritts gehandelt; noch am 25. Januar gingen die Planungen weiter: Ein Live-Album? Eine Live-Show? Welche Song-Reihenfolge? Live in einem Raum? Auf einer Bühne? Oder doch ein Kinofilm? Vielleicht eher eine Doku?

Schließlich schlugen Regisseur Michael Lindsay-Hogg und Musikproduzent Glyn Johns Paul eine kostengünstige und naheliegende Option vor: eine Performance der Beatles auf dem Dach ihres eigenen Gebäudes in 3 Savile Row. Doch es gab Bedenken, daß das Dach das Gewicht der Band und ihres Equipments nicht tragen könnte. Man besichtigte die Örtlichkeit. Aufgrund einer Schlechtwetterprognose wurde der Auftritt um einen Tag verschoben. Am 29. Januar suchte man allerdings noch immer nach der Form: Mit Publikum? Welche Songs? Sollten alle bis morgen gelernt werden? Die Band war noch nicht vorbereitet für 14 Songs. Paul stellte die entscheidende Frage und beantwortete sie sogleich: »Is it a documentary of us doing another album? Which it is.« John: »Except, we’re doing them one after the other.« Paul: »No, but, I mean, we’re not doing a pay off. We’re not doing the 11 numbers straight off for an album. We’re gonna have to, sort off, join ’em.« John schlug sieben vor, weil sie keine Zeit mehr hatten. Man habe zwar genug Material für eine Doku, »but there’s no story«. George Martins Sohn Giles faßte das Get Back-Projekt kürzlich treffend zusammen: »›A last-minute thing as well,‹ Martin says. ›That’s what I love about it. I love how people view the rooftop as some big event, but it’s just that they had nowhere else to go.‹« So wurde das Album Get Back letztlich als Let It Be veröffentlicht, dem über dreißig Jahre später ein Let It Be… Naked folgen sollte, obgleich dieses Projekt doch wesentlich treffender mit dem Titel The Long and Winding Road charakterisiert worden wäre.

Kreativität oder »Don’t interrupt stars when they’re recording.«

Die enervierende Suche nach Sinn und Form, nach der Richtung, in die Get Back gehen sollte, fesselt den Zuschauer und zieht ihn in die intime und einzigartige Atmosphäre des Januar 1969 hinein. Einerseits ist dies der audiovisuellen Überarbeitung und Schnittechnik des mehr als sechzigstündigen Originalfilmmaterials und der über 150 Stunden Tonaufnahmen durch Peter Jackson und sein Team geschuldet (14 Mitarbeiter kostete dieser Bild-für-Bild-Restaurierungsprozeß gut vier Jahre!).

Andererseits entpuppt sich die Sogwirkung dieser acht Stunden als Songwirkung, denn man bekommt einen faszinierenden Einblick hinter den Vorhang und in die Art und Weise, wie heute weltbekannte Musikstücke unter höchstem Zeitdruck und ungemütlichen Umständen entstanden sind.

Am vierten Tag, Dienstag, 7. Januar 1969, hielt die Kamera das Larvenstadium des späteren Nummer-1-Hits »Get Back« fest: Paul gebar ihn plan- und ahnungslos mit seinem galoppierenden Baß ex nihilo. Faszinierend, wie es ohnehin die ganze Arbeitseinstellung der Beatles gewesen war: sie arbeiteten ausdauernd an den einzelnen Stücken, veränderten Text, Harmonie, Melodie, Rhythmus, improvisierten, verbesserten wieder und wieder und wieder. Manchmal kommt es einem vor, als wäre man Zeuge einer genußvollen Selbstgeißelung. Auf jeden Fall wird deutlich, daß es sich hier um einen Fulltime-Job gehandelt hat. So berichtete George am 8. Januar, daß ihn die TV-Dokumentation »Europa« auf BBC 2 am vorangegangenen Abend zu einem neuen Song inspiriert habe: »I Me Mine«. (Vermutlich war es der Wiener Opernball mit seiner Walzermusik, dem Pomp und den Orden.) Ähnlich verhielt es sich am 27. Januar: George setzte sich ans Klavier und verriet, daß er am gestrigen Tag einen neuen Song geschrieben habe. Es handelte sich dabei um »Old Brown Shoe«. (Passend dazu erfährt man später, daß Georges Schuhgröße wohl »size eight« gewesen ist.) Das Songwriter-Hirn lief pausenlos, auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten.

Wirklich beeindruckt hat mich allerdings die Text-Arbeit an einem ›Harrisong‹, der erst neun Monate später auf Abbey Road veröffentlicht werden sollte und an dem George nach eigener Aussage schon seit gut einem halben Jahr arbeitete: »Something«. Ich hatte keine Ahnung, welch kreative Platzhalter sich während der Entstehungszeit abgewechselt haben! Nachdem George zunächst »Attracts me like a moth to candlelight« gesungen hatte, bat er um Hilfe.

George: »What could it be, Paul? ›Something in the way she moves‹.« Paul: »Hmm?« George: »What attracted me at all?« John: »Just say whatever comes into your head each time. ›Attracts me like a cauliflower‹, until you get the word, you know?«

Und nachdem George diesen Rat beherzigt hatte und sogleich »Attracts me like a pomegranate« vorschlug, wuchs »Something« von Motten und Kerzenlicht über Blumenkohl hin zum Granatapfel. Man fühlt sich ein wenig an »Yesterday« erinnert, das aus Rührei entstand: »Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs…«

Man muß sich vor Augen führen, daß keiner der Beatles 30 Jahre alt gewesen ist, als sie sich Anfang 1970 offiziell trennten. Es ist unglaublich, wie talentiert und jung sie waren! Das Get Back-Material zeigt vier Musiker, die innerhalb von nur sieben Jahren zehn Studioalben von höchster Originalität veröffentlicht hatten, und die jetzt, im Januar 1969, an einem elften und latent an einem finalen zwölften Album arbeiteten; Ringo und John waren damals 28, Paul 26 und George noch 25 Jahre alt! (Der distinguierte Gentleman George Martin erscheint wie aus der Zeit gefallen, wie ein Fremdkörper in der jovial-bunten Beatles-Welt, eine Vaterfigur, die gerade erst 43 Jahre alt geworden war!)

Neben der spätestens seit Veröffentlichung des originalen Let It Be-Films kolportierten düster-destruktiven Atmosphäre innerhalb der Beatles räumt Peter Jacksons Get Back auch mit der Legende auf, Yoko Ono sei die maßgebliche Kraft gewesen, die die Beatles auseinandergebracht habe. Es stimmt: Yoko war als einzige der Beatles-Frauen permanent anwesend, quasi Johns siamesischer Zwilling. Sie hielt sich jedoch zurück, blieb stoisch und stumm an Johns Seite – mit ein paar Ausnahmen, etwa wenn sie während einer Jam-Session lauthals schrie. In die Arbeit der Band mischte sie sich jedoch keineswegs ein. Paul machte es am 13. Januar 1969 deutlich: »She’s great. […] They [John & Yoko] just want to be near each other.« Und hinsichtlich der Beatles fügte er geradezu prophetisch hinzu: »But it’s gonna be such an incredible sort of comical thing, like, in 50 years’ time, you know. ›They broke up ’cos Yoko sat on an amp.‹« Yokos Sidekick-Qualitäten hinsichtlich Tanzen, Schreien oder Kalligraphieren wurden kongenial durch die kurzen Auftritte der sechsjährigen Heather McCartney, Pauls Adoptivtochter, ergänzt, die mal als Katze durchs Studio krabbelte, mal auf Ringos Becken schlug, mal selbst Yoko durch wildes Schreien Konkurrenz machte.

Was Get Back über den kreativen Prozeß dieser vier jungen Männer verrät und was man daraus lernen kann, ist das folgende: Neben vielen Cover-Songs, die sie spielten und die sie dank ihres großen Repertoires und ihrer langjährigen Erfahrung mühelos spielen konnten, setzten sich die Jam-Sessions der Beatles zwischen Tee, Sandwiches, Wein und Kent-Zigaretten im wesentlichen aus Herumalbern und Parodieren zusammen. Es ist bemerkenswert, daß jede Möglichkeit genutzt wurde, um mit verstellter Stimme, Wortspielen und Gags oder völligem Ausflippen an den Instrumenten den Druck zu nehmen und so kreative Kanäle zu öffnen. Das Herumalbern muß als Ventil verstanden werden, als (Auf-)Lockerungsübungen, als Training des Genies. Es ist Ausdruck von Intimität, ein Zeichen von Verwundbarkeit und Erlösung: die Verballhornung fremder und eigener Stücke durch den homo ludens. Das Herumalbern hebt das Verbindende hervor, sprich das gemeinsame Wissen, den gemeinsamen Hintergrund, gemeinsame Erfahrungen und so auch die gemeinsame Biographie. Es stiftet Vertrauen und Verständnis für den Anderen, wodurch die Gruppe gestärkt wird. Die Realität in Form des Projekts und dessen Deadline wird durch diese Strategie auf Abstand gehalten.

Die fünften Beatles oder »You’re in the group!«

Johann Sebastian Bach gilt einigen Bewunderern und Musikkennern als fünfter Evangelist. Den Titel des fünften Beatle – ein Begriff, den der New Yorker DJ Murray the K (1922-1982) 1964 geprägt hat und dessen Rolle er sogleich für sich selbst beanspruchte – hätten viele Personen verdient, angefangen bei den ehemaligen Band-Mitgliedern Pete Best (*1941) und Stuart Sutcliffe (1940-1962), oder den Männern im Hintergrund, allen voran Manager Brian Epstein (1934-1967) und Produzent George Martin (1926-2016), der den Titel meinem Erachten nach mit den überzeugendsten Argumenten tragen würde. Von herausragendem Einfluß bei den Aufnahmen zu Let It Be/Get Back war jedoch ein zweiundzwanzigjähriger Musiker, der zufällig vorbeikam.

Billy Preston (1946-2006)

Billy begleitete 1962 als ein erst sechzehnjähriger Organist aus Los Angeles Little Richard nach England und Hamburg, und traf dort erstmals die vier Liverpooler, die Little Richard vergötterten.

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

The Beatles mit Little Richard, Tower Ballroom, New Brighton, Wallasey, 12. Oktober 1962, via The Beatles Bible

Im Hamburger Star-Club versuchte George Billy zu bewegen, die Beatles auf der Bühne zu begleiten, um ihren Sound mit Orgelklängen zu bereichern, doch Billy – der laut John aussah wie zehn – traute sich nicht: Little Richard hätte es erfahren können, und er wäre sicherlich wütend geworden. Nun, gut sechs Jahre später, bekam Billy seinen Einsatz – und er kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Am 12. Tag, Dienstag, 21. Januar 1969, wurde den Beatles bewußt, daß sie noch einen Pianisten brauchten. Zunächst fiel der Name des exzellenten und hochgefragten Session-Musikers Nicky Hopkins (1944-1994), als John am E-Piano »She Came in Through the Bathroom Window« spielte. Dann erschien Billy am 22. Januar im Apple-Studio. Die erklärende Einblendung lautet: »Billy’s just arrived in London to film a couple of TV appearances. He drops by to say ›hi‹ … unaware The Beatles need a keyboard player.« Und schlagartig hellte sich nicht nur die zähe Atmosphäre auf; auch die Gesichter der Beatles versprühten neue Energie, als Billy sogleich bei »I’ve Got a Feeling« und »Don’t Let Me Down« wesentliche, man könnte sagen: wohlbekannte Beiträge und Verbesserungen beisteuerte. Es ist magisch! John überschlug sich schier mit überschwenglichem Lob: »You’re in the group!« oder auch: »It’s great! You’re giving us a lift, Bill!« Daß Billy sofort Teil der Band war, zeigt auch der Beginn des folgenden Tages, 23. Januar, an dem wildes Experimentieren zelebriert wurde, was John dem gerade eintreffenden George mit den Worten erklärte: »You missed it. It was great. Yoko, John, Paul and Billy were doing their freak-out.« Interessant ist auch die geschäftliche Ebene, über die John, Paul und George während Billys Abwesenheit am 24. Januar sprachen: Es ging einerseits um die Frage nach Billys Bezahlung als Session-Musiker, andererseits erfährt man, daß Apple Records Billy unter Vertrag genommen hatte. Wieder brachte John seine Bewunderung zum Ausdruck: »I mean, I’d just like him in our band, actually. I’d like a fifth Beatle.« Ein großer Sprung zum fünften Band-Mitglied, wenn man bedenkt, daß die Beatles wenige Tage zuvor in Twickenham nur noch zu dritt gewesen waren.

Mal Evans (1935-1976)

Mal, Assistent, Bodyguard, Roadmanager und Mädchen für alles im inneren Zirkel der Beatles, gebührte als stillem Mann im Hintergrund der Titel des fünften Beatle, zumal er hin und wieder auch in den Vordergrund gestellt wurde. Get Back zeigt ihn unter anderem als eifrigen und kreativen Protokollanten, als Notizenmacher, der Text-Einfälle für Beatles-Songs festhält, vor allem am 9. Januar 1969 für »The Long and Winding Road«, wo er mitarbeitete und Vorschläge machte, während Paul am Klavier saß. Zudem war Mal aktiv als Musiker involviert: Als am 7. Januar erstmals Pauls Song »Maxwell’s Silver Hammer« erklang, der erst auf Abbey Road erscheinen wird, sieht man Mal mit einem Hammer auf einen Amboß schlagen, den Paul am 23. Januar als »Mal’s instrument« bezeichnete. Mal schien dieser ungewöhnliche Einsatz sichtlich Spaß zu machen. Umso tragischer wirken diese ausgelassenen Bilder im nachhinein, wenn man bedenkt, daß er fast auf den Tag genau sieben Jahre später, am 5. Januar 1976, im Alter von 40 Jahren von der Polizei in seinem Haus in Los Angeles erschossen werden wird, nachdem er die Beamten mit einem Luftgewehr bedroht hatte. Im selben Alter wie Mal Evans und auf dieselbe sinnlose und unnatürliche Art sollte weitere fünf Jahre später John Lennon in New York City sein Leben verlieren. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, ist für 2023 eine Mal-Evans-Biographie aus der Feder des renommierten Beatles-Forschers Kenneth Womack geplant, gefolgt vom ›Heiligen Gral‹ für Beatles-Fans im Jahre 2024: der Publikation von Mals Archiv, bestehend aus Tagebüchern, Manuskripten und mehr. Dies könnte Mals Rolle als fünfter Beatle be- und verstärken.

George verläßt die Beatles oder »See you round the clubs«

Als ob Zeitdruck, Songwriting, bigbrotherhafte Permanentüberwachung und Fabrikhallenatmosphäre nicht schon Belastung genug gewesen wären, mußten sich die Beatles um ein sehr persönliches Problem kümmern, das in Get Back ausführlich dargelegt wird: Am 7. Januar 1969 schlug George vor: »Maybe we should have a divorce«. Der Grund für diese nur halb im Scherz getroffene Äußerung ist wohl darin zu suchen, daß sich Paul als Boß, als Chef, als Dirigent aufspielte und so quasi die Leerstelle nicht nur Brian Epsteins, sondern auch die des Bandleaders einer Gruppe einnahm, die stets alles paritätisch entschieden hatte. George, der am 19. Dezember 1968 aus den USA zurückgekehrt war, wo er unter anderem in Los Angeles Jackie Lomax (1944-2013) produziert und eine ausgelassene Zeit mit Bob Dylan und The Band in Woodstock verbracht hatte, fand sich nun im tristen englischen Winter und unter gänzlich konträren, ungesunden und unglücklichen Bedingungen wieder; er selbst bezeichnete die Situation shakespearisch als »winter of discontent with The Beatles in Twickenham«.

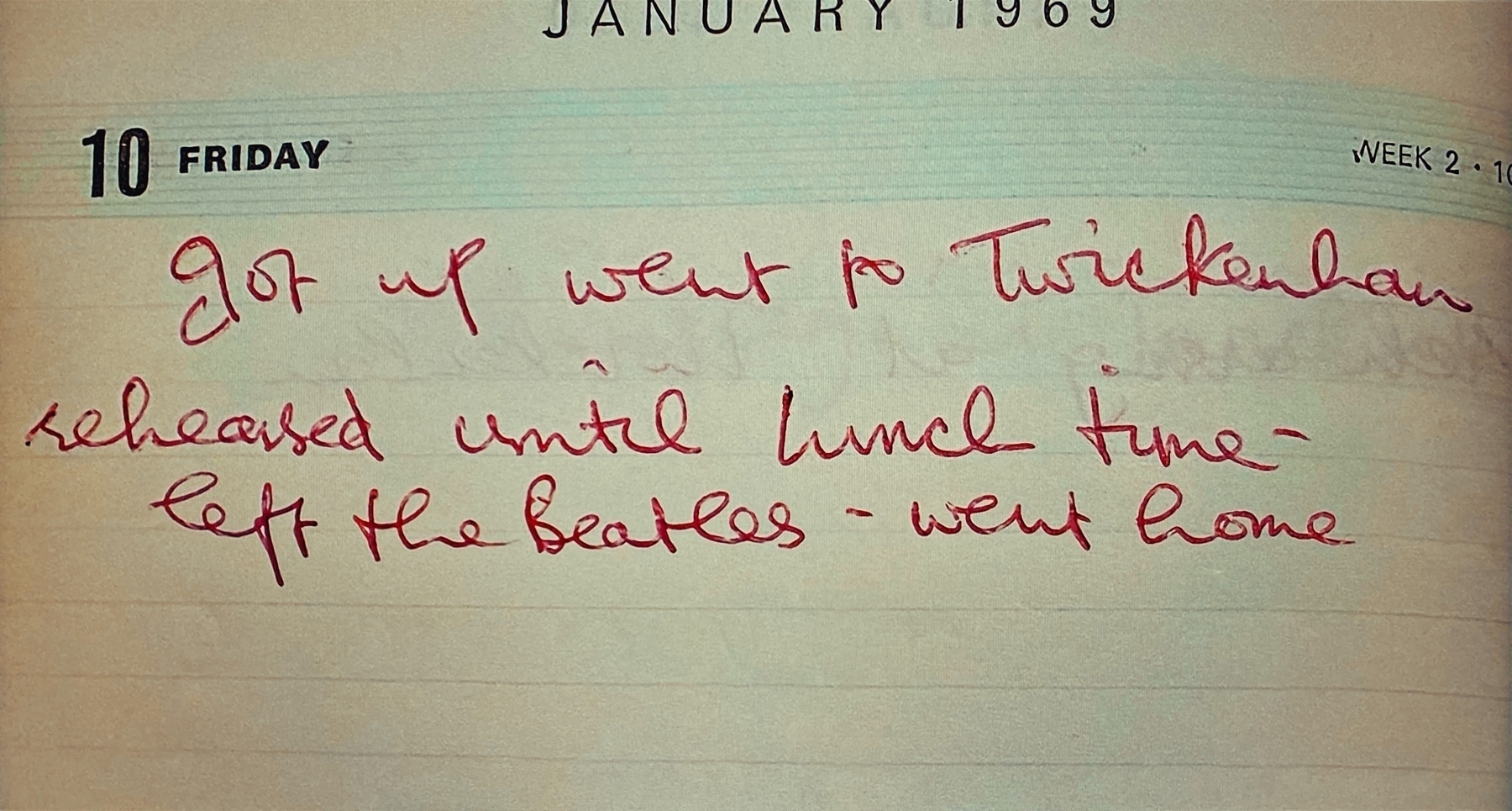

Und so wurde am siebten Drehtag, Freitag, 10. Januar 1969, der folgende Dialog festgehalten: George: »I’m leaving the band now.« John: »When?« George: »Now. Get a replacement. Write into the NME and get a few people.« Eine Einblendung ergänzt: »As George leaves Twickenham, he tells his former bandmates: ›See you round the clubs‹.«

Am 2. August 1914 hielt Franz Kafka in seinem Tagebuch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges mit lakonischer Prägnanz fest: »Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. – Nachmittag Schwimmschule«. An diesen Eintrag mußte ich denken, als Peter Jackson einen mit rotem Kugelschreiber verfaßten Vermerk aus Georges Kalender dynamisch einblendete. Unter dem 10. Januar 1969 heißt es dort mit nicht minderer Beiläufigkeit als bei Kafka: »Got up went to Twickenham / rehearsed until lunch time – / left the Beatles – went home«. Man müßte vielleicht genauer über Funktion und Wirkung der Gedankenstriche nachdenken; in beiden Einträgen scheinen sie das Alltäglich-Banale von einem übergeordneten, größeren Ereignis zu trennen, das sich simultan entwickelte.

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

George Harrisons lakonische Tagebuch-Notiz vom 10. Januar 1969

The Beatles: Get Back, Peter Jackson, Disney+, 2021;

(Screenshot: Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die ratlosen Gesichter nach Georges Weggang versuchte John mit seiner Antwort auf die Frage, wie es nun weitergehen sollte, aufzuhellen: »We split George’s instruments.« Am Sonntag, 12. Januar, trafen sich alle vier Beatles mit Yoko und Linda in Ringos Haus »Brookfields« in Elstead, das Ringo von Peter Sellers gekauft und erst Mitte November 1968 mit Maureen und den Kindern bezogen hatte. »The meeting does not go well.«

Tags darauf kam es in der Cafeteria der Twickenham Studios zur Aussprache unter vier Augen zwischen John und Paul; die Filmcrew hatte jedoch in einer Topfpflanze ein Mikrophon versteckt. Das Gespräch, das im wesentlichen um Georges Austritt und Pauls Anführerallüren kreiste, wird als moderner Chat transkribiert: Johns Beiträge sind grün und links, Pauls blau und rechts eingeblendet – eine kleine augenzwinkernde Anspielung auf die Green-Bubble-Blue-Bubble-Situation moderner Digital-Kommunikation? Erst nach einem Treffen mit George am 15. Januar, das positiv und konstruktiv verlaufen war, hatten sich die Wogen geglättet, und mit der Entscheidung, das Get Back-Projekt in ihrem neuen, noch im Aufbau begriffenen Apple-Studio in der Savile Row, gut 16 Kilometer nordöstlich der Twickenham Studios gelegen, fortzuführen, waren die Beatles wieder zu viert.

Rooftop Concert oder »I hope we passed the audition«

Am 30. Januar 1969 stand das Finale an, die Feuerprobe quasi. Eine Filmeinblendung klärt auf: »Michael directs the positioning of ten cameras. Five cameras are on the rooftop. One camera is on the building across the street. Three cameras will capture events at street level. And there is a ›hidden camera‹ in the reception area.« Und noch am selben Tag waren sich die Beatles unsicher, ob sie wirklich auf dem Dach spielen sollten! Peter Jackson spaltet für diesen Tag das Bild auf, so daß mehrere Perspektiven simultan gezeigt werden können. Das ist besonders spannend, wenn die Bilder zwischen dem Dach und den eintreffenden Polizisten vermitteln: Mit »Take us to the roof« richteten sich die Ordnungshüter, die man recht lange im Empfangsbereich hingehalten hatte, an Mal Evans. Und als sich schließlich vier Polizisten auf dem Dach befanden, improvisierte Paul passend ein paar neue Zeilen zu »Get Back«:

You’ve been out too long, Loretta You’ve been playing on the roofs again And that’s no good, ’cause you know Your mommy doesn’t like that Oh, she gets angry She’s gonna have you arrested

Zur Verhaftung sollte es nicht kommen. Der letzte öffentliche Auftritt der Beatles endete indes mit kaum hörbarem Applaus und kalten Fingern: »My hands are getting too cold to play a chord now«, so John. Erst kürzlich wurde bekannt, daß das Rooftop Concert separat veröffentlicht werden soll. Das Rolling Stone Magazine berichtete: »Get Back: The Rooftop Performance will have the complete 40-minute gig, with new mixes in stereo & Dolby Atmos by Giles Martin and Sam Okell.« Viele dachten und denken immer noch, daß der berühmte finale Gig eine Live-Aufführung des kompletten Let It Be-Albums gewesen sei. Dies war mitnichten der Fall. Was die Beatles auf dem Dach gespielt haben, gibt die folgende Tracklist wieder:

- Rooftop Setup (unknown), 1:24

- Get Back (Lennon/McCartney), 2:30 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:28 (Soundcheck)

- I Want You (She’s So Heavy) (Lennon/McCartney), 1:45 (Soundcheck)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:26 (1st Performance)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:29 (1st Performance)

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:14 (1st Performance)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 0:17 (False Start)

- The One After 909 (Lennon/McCartney), 2:45 (Regular)

- Danny Boy (Traditional adapted by Weatherly), 0:09 (Regular)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 1:39 (Warm-Up)

- Dig A Pony (Lennon/McCartney), 4:32 (1st Performance)

- God Save The Queen (Traditional), 2:11

- I’ve Got A Feeling (Lennon/McCartney), 5:29 (2nd Performance)

- A Pretty Girl Is Like A Melody (Berlin), 0:05

- Get Back (Lennon/McCartney), 0:06 (False Start)

- Don’t Let Me Down (Lennon/McCartney), 3:31 (2nd Performance)

- Get Back (Lennon/McCartney), 3:42 (2nd Performance)

Wenige Wochen später, im Frühjahr 1969, fingen die Beatles offiziell mit der Arbeit an ihrem letzten Album an, Abbey Road, das allerdings vor Let It Be erscheinen sollte. Und was bleibt dem Hörer und Fan heute? Inzwischen gibt es so viele verwirrende Versionen der Songs und auch des Albums, daß man eine definitive, eine historische, eine authentische Version gar nicht mehr ausmachen kann. Einerseits liegt es wohl an der Kontroverse um Glyn Johns’ Mix und dem später als Album veröffentlichten, aufgeblasenen, recht schmalzigen ›Wall of Sound‹ Phil Spectors. Andererseits gibt es seit 2003 Let It Be… Naked, das nicht nur die Song-Reihenfolge verändert (und auf einen Track, »Maggie Mae«, ganz verzichtet) hat, sondern auch Spectors Bombast entfernt hat und so ein Album präsentiert, »as it was meant to be«, wie es im beiliegenden Booklet heißt. Und natürlich gibt es passend zur achtstündigen Get Back-Dokumentation eine neue, umfassendere und digital verbesserte Ausgabe 2021 namens Let It Be (Super Deluxe): 57 Stücke, die zwei Stunden und 45 Minuten lang sind. Müßte ich eine Empfehlung aussprechen, würde ich sagen: Hören Sie sich das Naked-Album an, vor allem heute, am 53. Jahrestag des Rooftop Concert.

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

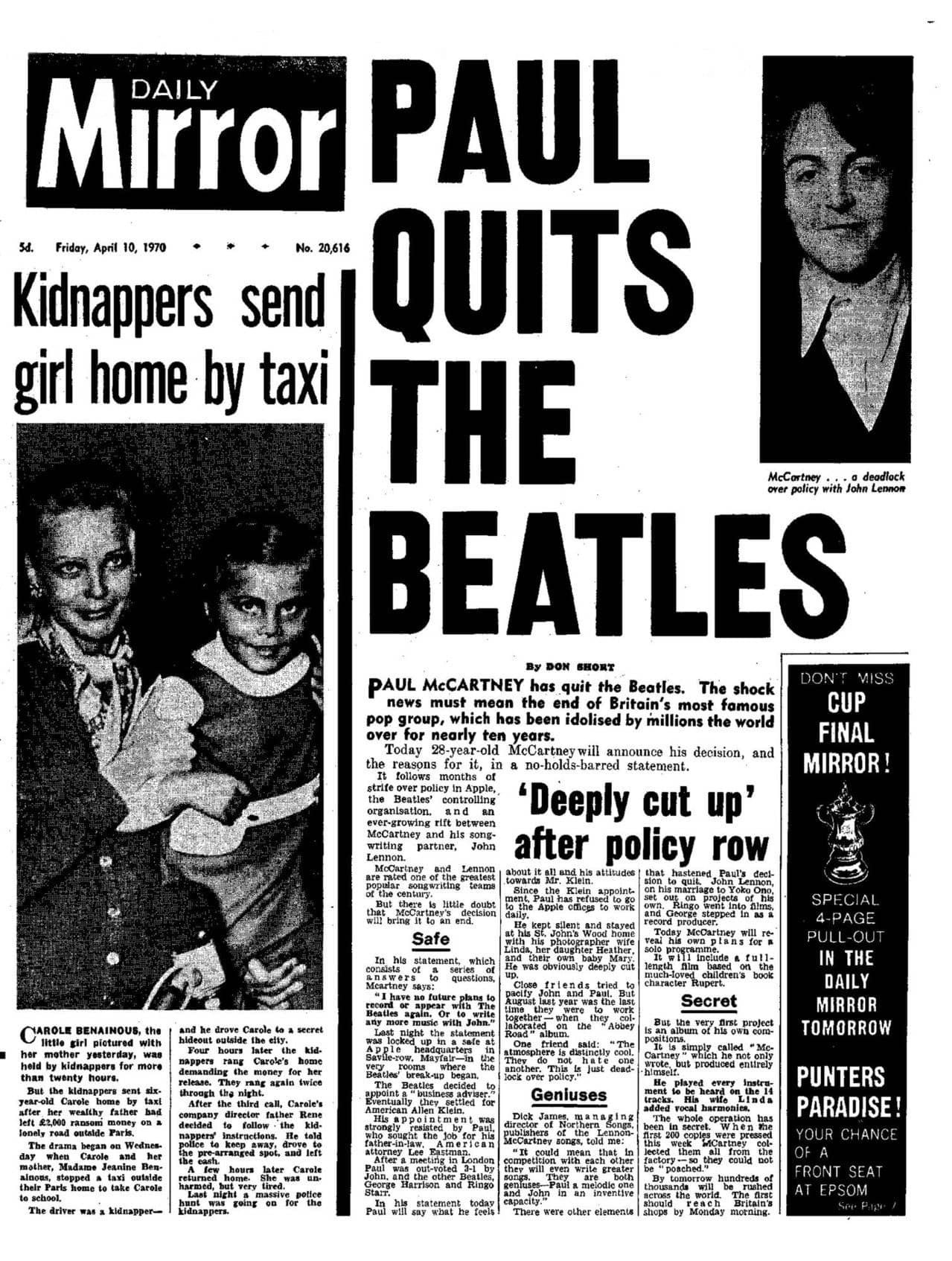

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

Happiness Is A Warm Gunzenhausen. The Cavern Beatles rocken Altmühlfranken

Als sich die Beatles am 10. April 1970 offiziell trennten, saß der Schock tief in den Herzen ihrer Fans; viele haben die Bandauflösung bis heute nicht verwunden. Die letzte Presse-Erklärung lautete: »April 10, 1970: Spring is here and Leeds play Chelsea tomorrow and Ringo and John and George and Paul are alive and well and full of hope. The world is still spinning and so are we and so are you. When the spinning stops – that’ll be the time to worry. Not before. Until then, the Beatles are alive and well and the beat goes on, the beat goes on…«

Daß die Beatles bis heute so lebendig sind, daß ihr Beat noch immer überall präsent ist, liegt nicht allein an all den Alben, Neuveröffentlichungen und Bootlegs, die Rekordverkäufe erzielen, nicht an all den unzähligen Büchern, die über diese vier Musiker geschrieben worden sind und immer noch geschrieben werden, nicht an all den Filmen, Dokumentationen, Musicals, die in schwärmerisch-nostalgischer Art und Weise von dem Zauber einer Band aus Liverpool berichten, die innerhalb eines Jahrzehnts die Musik, ja die ganze Welt revolutionierte. Nein, auch unzählige Cover-Bands tragen zur Aktualität und Unsterblichkeit der Beatles bei.

Dabei ist das Cover als Ersatz, Überlagerung oder Stellvertretung ebenso reverenzerweisend wie ein Tribut als Abgabe, Anerkennung oder Ehrung; Cover- beziehungsweise Tribute-Bands lassen Original-Merkmale wie Aussehen, Sound, Phrasierung, Gestik, Mimik et cetera in ihre Nachahmung einfließen, um so eine möglichst perfekte Illusion zu erschaffen. In Jonathan Cullers Darstellung der Dekonstruktion findet sich der Satz: »Einen originären Hemingway-Stil gibt es nur, wenn er auch imitiert, zitiert und parodiert werden kann.« Folgt man dieser Sichtweise, würden die Cavern Beatles die Beatles erst ermöglichen, das heißt die Imitation bedingt das Original! Realisiert wird die Nachahmung durch charakteristische Merkmale des Vorbilds, die wiederholt und wiedererkannt werden.

Am Abend des 23. November 2013 geschah eine solche Wiederholung als Wiedererkennen: Der Stadthalle des mittelfränkischen Gunzenhausen wurde die Aura eines Kellers verliehen, eines Kellers, der längst schon zur Legende geworden ist: der Cavern Club in der Mathew Street 10 in Liverpool, in dem neben vielen Großen der Jazz-, Skiffle-, Blues-, Beat- und Rockgeschichte auch die Beatles auftraten und zwar insgesamt 292 Mal, wie der akribisch forschende Mark Lewisohn einst herausfand. Die Stadthalle ist zwar de facto kein Keller, doch kann sie mit einer ungewöhnlichen Architektur punkten, wie die Band mit einem Augenzwinkern auf ihrer Facebook-Seite nach dem Konzert kommentierte: »Thanks Gunzenhausen. The oddest shaped room, but a perfectly formed audience…you were great!«

Cave Cavern, könnte der wortspielende Lateiner sagen, hüte dich vor dem Keller, denn er rockt – oder besser gesagt: er rockte. Der originale Cavern Club wurde Anfang der Siebzigerjahre geschlossen und schließlich sogar abgerissen, da er der Liverpooler U-Bahn weichen mußte, die den Kellerplatz für sich beanspruchte. 1991 eröffnete jedoch der New Cavern Club seine Pforten, und stieg phönixgleich aus Original-Ziegeln empor. Dieser neue Keller gestattete den Cavern Beatles die Übernahme seines Logos, weswegen die Band nun das Prädikat »Officially Licensed by The Cavern Club« tragen darf.

Diese Auszeichnung ist zugleich eine Bürde, denn die Erwartungen der Fans könnten nicht größer sein. Cave Cover, könnte nun wieder besagter Lateiner einwerfen, hüte dich vor dem Covern der »besten Band aller Zeiten«, doch die Vorschußlorbeeren waren so reichlich vergeben, die Kritiken stimmten nahezu unisono einen Lobgesang an, daß dieser Abend in Gunzenhausen beste Unterhaltung zu bieten versprach – und die Konzertbesucher wurden nicht enttäuscht. Zwar ließ die Akustik des »oddest shaped room« zu wünschen übrig (ein kleiner Fan erklärte, daß die Stadthalle sich eher für Theateraufführungen und Abiturzeugnisvergaben eigne), doch vielleicht kam auch dieser eher suboptimale Klangraum dem Original und den wilden Cavern-Zeiten besonders nahe, als Musik noch handgemacht war und technischer Schnickschnack zweitrangig.

Um 20 Uhr wurde die Beleuchtung gedämmt und vier Schemen stürmten auf die Bühne der Stadthalle: John (Paul Tudhope), Paul (Chris O’Neill), George (Rick Alan) und Ringo (Simon Ramsden). Spotlight an! Den Anfang machte »All My Loving«, und vom ersten Augenblick an waren diese vier Musiker nicht wie die Beatles, sie waren die Beatles! Jede Geste saß, die Mimik war perfekt und auch Gesang und Sound versetzten die Zuhörer in die Sechzigerjahre zurück. Bruno Koschmider, Besitzer des Hamburger Indra Clubs und des Kaiserkellers, der die Beatles auf der Bühne mit den Worten »Mach Schau! Mach Schau!« animierte, hätte auch an dieser Band seine helle Freude gehabt!

Ein Song jagte den nächsten, ein Ohrwurm wurde vom anderen abgelöst; es blieb keine Zeit, dem einen hinterherzutrauern, da nahtlos ein neuer kam. Die Cavern Beatles legten ein irres Tempo an den Tag, ließen die Stadthalle erbeben und trieben die Fans von ihren Sitzen und aus ihren Reihen. Die Musiker beschränkten sich zwischen den einzelnen Titeln auf wenige Kommentare, die dann allerdings auch vom Original nicht zu unterscheiden waren. So kündigte Rick Alan alias George Harrison Chris O’Neill alias Paul McCartney mit denselben Worten an, wie es sein Vorbild am 1. August 1965 in der Blackpool Night Out-Show tat: »We’d like to do something now which we’ve never ever done before and it’s a track off our new LP. And this song’s called ›Yesterday‹. And so for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks!«

(Es sei an dieser Stelle eine nette Koinzidenz angeführt: Chris O’Neill, der bei den Cavern Beatles die Rolle Paul McCartneys sowohl am linkshändig gespielten Baß als auch an der rechtshändig gespielten Akustikgitarre vollkommen überzeugend spielt, mimte im 1994 erschienenen Film Backbeat, der die Hamburger Jahre der Beatles und speziell die Beziehung zwischen Stuart Sutcliffe und Astrid Kirchherr thematisiert, den jungen George Harrison!)

Zunächst umfaßte das Repertoire dieser hochgelobten und hochbegabten Cover-Band lediglich die frühen Alben Please Please Me und With The Beatles, die beide 1963 veröffentlicht worden waren. Doch nach und nach erweiterten die Cavern Beatles, die sich 1989 in Liverpool gegründet haben und seither in unterschiedlicher Besetzung die Magie der ›Fab Four‹ auf die Bühnen Europas bringen, die Songauswahl bis sie, seit 2005, das Gesamtwerk der ›Pilzköpfe‹ im Programm hatten.

Zu den Highlights des Abends müssen sicherlich die akustische Anthology-Version des Harrison-Songs »While My Guitar Gently Weeps«, das energiegeladene und zu Unrecht eher unbekannte »Hey Bulldog« oder das experimentelle »Tomorrow Never Knows« gezählt werden, welches sogar das charakteristische ›Möwen-Geschrei‹ der verzerrten Gitarren enthielt. Einmal mehr wurde dem Konzertbesucher die Liebe zum Detail bewußt, mit der diese Band ihren Tribut zollt. In der zwanzigminütigen Pause, in der Musik von Simon & Garfunkel, Bob Dylan und den Byrds durch die Stadthalle waberte, wurde bei fränkischem Bier rege über die Songs aus den Jahren 1963-1966 und deren Performance diskutiert.

Nach der Pause traten die vier Musiker in die psychedelische ›Sergeant-Phase‹ des sogenannten Summer of Love ein: alles wurde bunt, Nebel flutete die Bühne und die Cover-Band erfuhr in Uniformen ein weiteres Cover: nun imitierten die Cavern Beatles die Beatles, die sich hinter dem Pseudonym »Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band« versteckten. Die Songs, die ab diesem Zeitpunkt in der Stadthalle Gunzenhausen ertönten, haben die Originale nie live gespielt (mit Ausnahme der Get Back-Sessions), womit die Imitatoren über ihre Vorbilder hinausgingen. Ein außergewöhnliches Erlebnis, diese Musik nun live zu hören und zu sehen!

Am Ende des Abends zog die Beatlemania nahezu jeden in ihren Bann und alle strömten vor die Bühne. Der Keller rockte wieder! Dann intonierte ›Paul‹ am Klavier auf Deutsch »Stille Nacht, heilige Nacht« und animierte die Gunzenhäuser zum Mitsingen. Nach der zweiten Strophe ging das Weihnachtslied in »Hey Jude« über, was den Publikumschor nicht zum Verstummen brachte. Nach »Get Back«, das Paul Tudhope alias John Lennon im besten Liverpudlian Akzent mit den Worten: »I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition« (was Lennon ursprünglich am Ende des Rooftop Concert geäußert hatte) beendete, tanzten die Cavern Beatles von der Bühne, um für zwei Zugaben zurückzukommen. Um 22:45 Uhr gingen die Lichter aus. Zu »Free As A Bird« verließen die Fans zufrieden und erschöpft die Stadthalle und traten mit warmen Herzen hinaus in die kalte Novembernacht.

Namen und Nummern, Wiederholungen und Variationen. Über eine wenig bekannte B-Seite der späten Beatles

Name: The Beatles. Nummer: 1

Wenn heute von den Beatles gesprochen wird, wenn Dokumentationen gezeigt, Bücher geschrieben oder Listen mit den größten Hits aller Zeiten veröffentlicht werden, dann wird Altbekanntes, Altgehörtes, Altgesehenes wiedergekäut, ja es werden fast schon Stereotype verbreitet. Im Radio ertönen noch immer dieselben Songs (von »She Loves You« über »Yesterday« bis hin zu »Hey Jude«) und – seien wir ehrlich – für unsere Playlisten wählen auch wir immer wieder dieselben Nummer-Eins-Hits der ›besten Band aller Zeiten‹. Das Motto lautet: Wir kennen ihre Namen, wir kennen ihre Nummern, wir kennen ihre Erfolge.

Name: Past Masters. Nummer: 2

Um diese musikhistorische Endlosschleife zu durchbrechen empfiehlt es sich – von Bootlegs einmal abgesehen – zum Doppelalbum Past Masters I & II zu greifen, zwei Alben, die am 7. März 1988 veröffentlicht wurden und die Songs enthalten, die nicht auf regulären Studioalben zu finden sind, sondern vielmehr als B-Seiten, als Singles oder EPs in den sechziger Jahren auf den Markt gebracht und fast vergessen worden sind. Eine dieser Unbekannten kam am 6. März 1970 als B-Seite von »Let It Be« heraus. Ihr seltsamer Titel: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Paul McCartney äußerte sich im Jahr 1987 Mark Lewisohn gegenüber: »People are only just discovering the b-sides of Beatles singles. They’re only just discovering things like You Know My Name (Look Up The Number) – probably my favourite Beatles track, just because it’s so insane. All the memories…« Nun, wenn McCartney den Song in die Riege seiner Favoriten einreiht, muß doch etwas dran sein an diesem ›insane track‹.

Name: Brian Jones. Nummer: 27

Verrückt ist sicherlich auch der Entstehungszeitraum des Songs: 17. Mai 1967, 7./8. Juni 1967, 30. April 1969 und 26. November 1969 – fast drei Jahre brauchte es bis zur Veröffentlichung! In seinem letzten großen Interview, das er im September 1980 David Sheff gegeben hat und das in der Januar-Ausgabe 1981 des Playboy erschien, äußert sich John Lennon zu »You Know My Name (Look Up The Number)« wie folgt: »Das war ein unfertiges Stück, aus dem ich gemeinsam mit Paul einen Schwank [comedy record] gemacht habe. Ich wartete in seinem Haus [in der Cavendish Avenue] auf ihn und sah das Telefonbuch auf dem Klavier liegen mit den Worten ›You know the name, look up the number‹. Das war wie ein Logo und ich hab’s einfach ein bisschen verändert. Es sollte ein Song in der Art der Four Tops werden – es hat so eine Akkordfolge –, aber das wurde nichts. Dann haben wir einen Witz draus gemacht. Brian Jones spielt darauf Saxofon.« Jones, Gründungsmitglied der Rolling Stones, wurde von Paul McCartney zu einer Beatles-Session in die Abbey Road Studios eingeladen. Natürlich erwartete man, daß er mit einer Gitarre vorbeikommen würde, doch zum Erstaunen aller erschien er mit einem Saxophon! Jones erlebte die Veröffentlichung des Songs allerdings nicht mehr: Er starb gut zwei Jahre nach seinem Beatles-Gastbeitrag am 3. Juli 1969 im Alter von 27 Jahren in seinem Swimmingpool in Hartfield, Sussex.

Name: Denis O’Dell. Nummer: bekannt

Namen und Nummern sind korreliert. Der Werbeslogan verheißt das problemlose Auffinden der Telefonnummer, wenn der Name bekannt ist. Nun, daß dies keine leere Versprechung ist, mußte Denis O’Dell – der im Song namentlich (vielleicht als »Denis O’Bell«?) erwähnte Filmproduzent und spätere Vorsitzende von Apple Films, der unter anderem für A Hard Day’s Night, How I Won The War und Magical Mystery Tour verantwortlich zeichnet – schmerzlich erfahren. Nachdem die Single veröffentlicht worden war, erhielt er von Beatles-Fans massenhaft Anrufe. Steve Turner verriet er 1994 in dessen Buch A Hard Day’s Write. The Stories Behind Every Beatles Song: »There were so many of them my wife started going out of her mind. Neither of us knew why this was suddenly happening. Then I happened to be in one Sunday and picked up the phone myself. It was someone on LSD calling from a candle-making factory in Philadelphia and they just kept saying, ›We know your name and now we’ve got your number‹. It was only through talking to the person that I established what it was all about. Then Ringo, who I’d worked with on the film The Magic Christian, played me the track and I realised why I’d been getting all these mysterious phone calls.«

Name: Peter Sellers, Bonzo Dog Doo-Dah Band und Monty Python. Nummer: diverse

Obwohl sich der Text des Songs nahezu mantragleich wiederholt, so ist er doch durchwegs von Variationen durchzogen: Es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Gerade die Stimmenimitationen Lennons und McCartneys, die dem Hörer mehrere Sänger oder Sprecher oder Namen vorgaukeln, ist an humoristischer Qualität einzigartig im Werk der Beatles und verortet die Entstehungszeit dieses Songs eindeutig zwischen Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band und Magical Mystery Tour. Von Varieté-, Ska-, Swing-, Samba- und Jazz-Elementen bis hin zur zwielichtig-dandyhaften Nachtclub-Atmosphäre bietet »You Know My Name (Look Up The Number)« ein Potpourri unterschiedlichster Stile, Farben und Tempi. Kennt man die Geschichte der Beatles, kann man in diesem skurrilen Schmelztiegel eine Mischung aus »The Goon Show« (Ringo Starr gab Peter Sellers 1969 ein Tape mit Mono-Versionen einiger Songs des White Album, das später als The Peter Sellers Tape in Bootleg-Kreisen kursierte und hoch gehandelt wurde), der Bonzo Dog Doo-Dah Band (die einen kurzen Auftritt in Magical Mystery Tour hat) und Monty Python erkennen (George Harrison vertrat die Ansicht, daß der Geist der Beatles in Monty Python übergegangen sei).

Name: »Buch der Psalmen«. Nummer: 91,14-5

Ob nun dem Werbetexter des inspirierenden Telefonbuchs diese Bibelstelle bekannt war, ist fraglich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Fakt ist, daß sich im »Buch der Psalmen« folgende Stelle findet: »Because he hath set his loue vpon me, therefore will I deliuer him: I wil set him on high, because hee hath knowen my Name. He shall call vpon me, and I will answere him: I will bee with him in trouble, I will deliuer him, and honour him.« (Übers. King James Bible, 1611) Luther übersetzt diese Passage mit den Worten: »Er begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennet meinen Namen, darum will ich ihn schützen; er rufet mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen und zu Ehren machen.« Er kennt also meinen Namen, doch benötigt Er keine Nummer, um mich anzurufen; der Name ist schon Nummer. (Das erinnert mich übrigens an einen Artikel Timo Fraschs, der am 27. Januar 2013 in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung unter dem Titel »Was wurde aus Brüderles Kuh?« veröffentlicht wurde. Darin heißt es: »Seine [Olaf Hollings] Kühe tragen keine Namen, sondern Nummern. ›Was nützen Namen, wenn ich die Kühe kaum mehr kenne‹, sagt Holling. Er müsse die Nummern ja nur in den Computer eingeben – ›und zack, habe ich alle Informationen.‹« Hier werden Namen überflüssig; Nummern sind die Namen, was einen düsteren Teil deutscher Geschichte emporsteigen läßt.)

Name: »You Know My Name (Look Up The Number)«. Nummer: 13

Die Past Masters-Version ist eine von Lennon gekürzte Fassung (der den Song eigentlich für seine Plastic Ono Band verwenden wollte, und zwar als A-Seite des bei den Arbeiten am White Album entstandenen »What’s The New Mary Jane«). Ein Blick in die zweite Disc der zweiten Anthology (1996) hält als Track 13 eine längere Version bereit. Dem Booklet kann entnommen werden, daß die »B-side lasted a little over four minutes and (because John created the master by editing an existing mono mix tape) the sound was monoaural. Here it is issued in stereo and, at almoust six minutes, in extended form for the first time, including never-before-heard sections cut out by John and newly restored.« Ob dieser Song nun größter Mist oder hohe Avantgarde-Kunst ist, sei dahingestellt. Fakt ist: Er macht Spaß! Machen Sie sich selbst ein Bild davon:

Single Fantasy oder: Der Rest ist Anekdote. Gedanken zu The John Lennon Letters

Ich glaube, in einer Star Trek-Episode (und zwar in einer der Next Generation) habe ich mal gehört, daß man den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft, also deren Zivilisiertheit, daran ablesen könne, wie diese Gesellschaft mit ihren Toten umgehe. Vielleicht ist dies eine allgemeine soziologische Phrase, vielleicht geht sie auf Dostojewski oder Max Weber zurück, vielleicht ist auch Captain Picard mit seiner staatsmännischen Universalsicht ihr Urheber – ich weiß es nicht. Jedenfalls reicht eine solch aphoristische Definition kaum aus, wenn man sich die hypertrophen Totenkulte vor Augen führt, die in nahezu jeder Kultur beobachtet werden können: Sind Anhänger von Religionen mit an Wahnsinn grenzenden Heiligenverehrungen und obskuren Reliquien ›zivilisierter‹ als arme Atheisten, die ihre nächsten Verwandten nicht bestatten können, wollen oder gar dürfen?

Prominente sind die Heiligen der profanen Gesellschaft. Gerade verstorbene Musiker, aber auch vorzeitig und auf unnatürliche Weise ums Leben gekommene Filmstars sind vielfach auch Jahre nach ihrem Tod lebendiger, präsenter und vor allem lukrativer denn je. Die Vermarktung verstorbener Berühmtheiten ist in den letzten Jahrzehnten zu einem perversen Kult metastasiert. Jedes noch so kleine, gewöhnliche und unbedeutende Objekt aus dem mittelbaren Dunstkreis des Stars erzielt bei Auktionen Millionenbeträge. »Wow, gebrauchte Unterhosen, die Elvis 1977 bei einer Show getragen hat?! Da biete ich mit!« Fansein bedeutet zu einem gewissen Grad, gläubig zu sein, was wiederum bedeutet, vernünftige Entscheidungen auszublenden und vollständig im Begehren auf- und oftmals auch unterzugehen. Vor diesem Hintergrund würde ich mich als einen ›agnostischen Fan‹ bezeichnen, dem die Kunst, die Musik, das geschriebene Wort wichtiger ist, als die Instrumente des Künstlers – oder deren Unterhosen (was nicht heißt, daß ich es nicht auch übertreiben könnte; ein Blick ins Bücherregal bestätigt diese Leidenschaft nur zu gut).

An John Lennons 72. Geburtstag sendete das Fernsehmagazin Kulturzeit auf 3sat einen Bericht zu den John Lennon Letters, einem Briefkonvolut, das Hunter Davies, der 1968 die erste (und bisher einzige!) autorisierte Beatles-Biographie geschrieben hatte, zusammengestellt hat. Das Buch, dessen deutsche Übersetzung ebenfalls am 9. Oktober in die Läden kam und mit fast atlasähnlichen Maßen aufwartet, faszinierte mich auf Anhieb. Vielleicht lag es an dem bunten, geheimnisseaufdeckenden Kulturzeit-Beitrag oder schlichtweg an der Tatsache, daß mir Davies’ Beatles-Biographie Mitte der 1990er Jahre einen sehr plastischen Einstieg in die Droge der Sixties und das Leben der größten Band aller Zeiten verschafft hatte – kurzum: Ich wollte dieses Buch rezensieren!

Die Enttäuschung darüber, daß die Letters schon an einen anderen Rezensenten vergeben waren, hielt nur kurz. Ich bestellte gleich am nächsten Morgen die englische Originalausgabe (die im Gegensatz zur deutschen um fast die Hälfte günstiger ist!), die mir ein wenig kleiner und vom Cover her minimalistischer vorkam. Zudem besitzt das bei Weidenfeld & Nicolson in London erschienene Original keinen Untertitel; wer sich den bei Piper ausgedacht hat und ob Erinnerungen in Briefen vielleicht verkaufsfördernd ist, kann ich nicht beurteilen. Ein solches Vor- oder Vergehen kennt man ja von Filmen en masse! Warum etwa aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, einem Vers aus Alexander Popes »Eloisa to Abelard«, im Deutschen ein plattes Vergiss mein nicht! wird, kann mir keiner schlüssig erklären.

Bevor ich mich den Letters widme, möchte ich ein paar Anmerkungen über das Buch im allgemeinen machen, und damit meine ich das gedruckte. Denn nur ein gedrucktes, gebundenes Buch kann man haptisch und olfaktorisch wahrnehmen. The John Lennon Letters weisen unter ihrem schlichten weißen Schutzumschlag eine beige Leinenstruktur auf, ein Parkett-Relief, über das man minutenlang mit der Hand fahren kann wie über die Holzmaserung alter Tische. Wenn man das Buch aufschlägt und hineinschnuppert, überkommt es einen madeleinengleich; man sieht andere Bücher vor sich, die ähnlich rochen, man hört die dicken Seiten, die ein dumpfes Geräusch beim Umblättern erzeugen. (Ich wollte mich mal bei Wetten, dass…? bewerben und Verlage allein anhand ihres Geruchs identifizieren. Nach mehreren mißglückten Versuchen, nahm ich von diesem Vorhaben Abstand.) Ein Buch kommuniziert mit seinem Leser auf verschiedenen Ebenen und der Leser liest es nicht allein mit seinen Augen. Nein, das E-Book mag seine Vorteile haben, aber es hat keine auratischen Dimensionen. (Und erst das Wiedererinnern! Haben Sie schon einmal versucht, ohne die Hilfe der Suchfunktion in einem digitalen, sterilen Text eine Stelle wiederzufinden? Passagen, die uns beim Lesen eines gedruckten Buches besonders im Gedächtnis bleiben, kann man zumeist lokalisieren: »Das war so im unteren Drittel auf einer linken Seite.« Das klassische Buch gibt Orientierung. Der Hypertext wirft seine Leser unvorbereitet in ein Text-Labyrinth.)

Doch nun zu den Letters! Das Inhaltsverzeichnis mutet merkwürdig an: Hunter Davies sortiert die Lennon Letters in 23 thematische Teile (die mit ein paar Ausnahmen zugleich auch chronologisch aufgeführt sind) von den »Early Years, 1951-58« bis hin zu »Double Fantasy«, Lennons 1980 produziertes letztes Album, das nach einer Freesien-Art benannt ist, die dem Musiker in den »Bermuda Botanical Gardens« aufgefallenen war. Nach dem kurzen Vorwort Yoko Onos, das die haikuhafte Kürze und Qualität der oftmals nur mit einem Wort und einer lustigen Zeichnung versehenen Autographen Lennons hervorhebt, folgt eine Einführung Hunter Davies’. Hier erfährt der Leser gleich Essentielles: »So I [H. Davies] had to track down as many letters, postcards, notes and lists and scraps as I could find. And yes, I have rather expanded the definition of the word ›letter‹.« Daß der Titel somit ein wenig irreführend ist, sieht man schon nach den ersten Seiten; vielleicht könnte man »Letters« etwas holprig mit »adressierte Schriftstücke« übersetzen – was Piper vermieden hat.

Davies, der gut zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat, geht dann kurz auf einige Schicksale der hier veröffentlichten Schriftstücke ein, eigentlich auf die Schicksale ihrer Besitzer – oder besser: ihrer ehemaligen Besitzer. Es kam, so liest man, nicht selten vor, daß gerade gewöhnliche Fans, die eine kurze Nachricht oder eine Zeichnung mit Autogramm erhalten hatten, diese aufgrund akuten Geldmangels Jahrzehnte später veräußern mußten, häufig unter Wert. Daß Lennon gerade zu Beatles-Zeiten zig tausende Briefe wöchentlich bekam, von denen nur die wenigsten geöffnet geschweige denn auch gelesen und beantwortet wurden oder besser gesagt: werden konnten, macht solche Schriftstücke umso wertvoller, unabhängig von ihrer jeweiligen künstlerischen, literarischen oder inhaltlichen Qualität. Auf dem Markt der Hardcore-Fans und Sammler wird alles zur Reliquie.

Ich erinnere mich noch an meinen Erdkunde-Unterricht, es muß kurz vor der Oberstufe gewesen sein. Im Themengebiet »Tropen und Subtropen« lernten wir den Begriff shifting cultivation kennen. Jeder, der diesen einfach mit »Wanderfeldbau« oder »Brandrodungsfeldbau« übersetzte, wurde vom Lehrer getadelt: »Nein! Nein! BRANDRODUNGSWANDERFELDBAU!« Man sieht: es ist bis heute hängen geblieben. Eigenartigerweise mußte ich an shifting cultivation denken, als ich die Letters las. Die Beatles saßen – wie Lennon es selbst einmal treffend formuliert hatte – im Auge des Hurrikans und tosten über Länder hinweg. Einige Musiker haben sich noch Jahrzehnte später beschwert, daß die Beatles nichts mehr für andere übriggelassen hätten; alles hätten sie vorweggenommen, alles hätten sie (neu-)erfunden, alles hätten sie abgegrast, gerodet, verschlungen. Diese Ansicht ist natürlich übertrieben, doch der Brandrodungswanderfeldbau Liverpoolscher Provenienz hat die Welt verändert und aus seiner fruchtbaren Asche entsteht nicht nur immer wieder neue Musik; auch Spurenelemente des Originals tauchen als kleine Zeitkapseln auf, sei es in Form von Bootlegs (die dann auch, wie im Fall von Let It Be…Naked oder der vier CDs umfassenden Lennon Anthology, zu offiziellen Veröffentlichungen werden können), sei es in Form von Lebensbeschreibungen (Philip Normans Lennon-Biographie sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen), sei es in Form von Ringo Starrs Postcards from the Boys oder eben den Letters, wie sie Hunter Davies nun vorlegt.

Davies, 1936 im schottischen Johnstone, Renfrewshire, geboren, veröffentlicht insgesamt 285 ›Reliquien‹ als Zeugen der shifting cultivation, 285 jeweils kurz kommentierte, transkribierte Sammlerstücke. Wie groß dabei die Masse der Autographen ist, die Davies nicht publiziert hat, bleibt ungewiß. Es muß jedenfalls eine ungeheure Menge sein, denn Lennon, so Davies, »always saw a blank piece of paper, however small, as a challenge.« Herausgefordert ist auch der Leser. Manchmal kann selbst Davies Lennons Handschrift nicht entziffern; er fügt dann ein »[?]« ein. Bei einer Notiz, Letter 115, erscheint dies merkwürdig, steht auf ihr doch in Großbuchstaben »PRIMAL SCREAM«. Die drei darunter geschriebenen Worte kann Davies nur mit einem Fragezeichen wiedergeben, wo ich deutlich zwei von ihnen entziffern kann: »ARTHUR JANOV RU[?]«, eben der Arthur Janov, bei dem sich Lennon und seine Frau Yoko Ono 1970 in Urschrei-Therapie begaben. Davies hat nach seiner kurzen einleitenden Lennon-Biographie, die in Hamburg 1961 endet und die sich wie das Script von Nowhere Boy liest, eine editorische Vorbemerkung eingefügt. Sie schließt mit den Worten: »If you have any corrections, or can add any further information about any of the letters or recipients, or, more importantly, if you have a Lennon letter or copy which is not in the book, please email me at Johnlennonletters@hotmail.co.uk[.] Many thanks.« Dieses Angebot werde ich nutzen, obgleich ich weiß, daß Mr Davies sicherlich von aller Welt mit E-Mails überschüttet wird und ich darüber hinaus bestimmt nicht der erste oder einzige sein werde, der ein paar der Lennonschen Glyphen identifiziert zu haben glaubt. Doch der Gedanke, mit jemandem kommunizieren zu können, der in direktem Kontakt zu den Beatles und ihrem Umfeld stand, ist ein durchaus verlockender. Wäre ich kein ›agnostischer Fan‹, ich würde ihn um ein Statement samt Autogramm bitten! (Mit einer Antwort rechne ich nicht.)

Nun, die Handschrift – eine absolute Katastrophe, ähnlich Lennons häufig mit »excuse typing« versehenen Schreibmaschinenversuchen! Es gibt Schriftstücke, auf denen das Gekritzel durchaus lesbar ist. Doch der Großteil wirkt, als wolle der Verfasser seine Nachrichten mit einem Geheimcode verschlüsseln, was für die Jahre 1972-76 gar nicht so dumm gewesen wäre, wurde Lennon doch nach seiner Übersiedlung nach New York City tagtäglich vom FBI überwacht und abgehört! Für Nixon war der Ex-Beatle eine persona non grata, jemand, der mit revolutionären, linken Gedanken das Volk vergiftet. Einen erschreckenden Einblick in dieses paranoide Verhalten gibt Jon Wieners 1999 erschienene Pionierstudie Gimme Some Truth. The John Lennon FBI Files. Weiterführende Informationen bietet die Seite The John Lennon FBI files an. – Ist eigentlich schon jemand auf die Idee gekommen, daraus ein Theaterstück oder ein Musical zu machen? Es müßte als eine Mischung aus Kafka, Beckett und natürlich Lennon konzipiert werden, ein puristisches Stück mit, sagen wir mal, drei oder vier Personen und einem Papagei (denn dessen Äußerungen hat das FBI nachweislich auch protokolliert!).

Das Absurde liegt auch den Lennon Letters zugrunde, obschon sie ab 1968 ausführlicher und in gewisser Weise gehaltvoller, ab 1971 dann ernsthafter und politischer wurden. Die meisten von ihnen, gerade diejenigen an den ehemaligen Pressesprecher der Beatles, Derek Taylor, denen Hunter Davies ein eigenes Kapitel gewidmet hat, lesen sich allerdings, wie aus Finnegans Wake herausgerissen. Selbst mich stellten die Wortspiele und Wortverstümmelungen auf eine harte Geduldsprobe. Hier hätten ein paar Beispiele gereicht (zumal man solche kreativen Albereien ja bestens in Lennons Buchveröffentlichungen In His Own Write und A Spaniard in the Works nachlesen und genießen kann), was ebenso für die meines Erachtens völlig unwichtigen Notizen an Lennons Angestellte im Dakota Building gilt, die sich über gut zwanzig Seiten erstrecken: »[…] SESAME OIL / TOMATOES / BERRIES / YOGHURT […]« (Letter 255). Das mag für Anthropologen oder Kulturwissenschaftler, die das Eßverhalten prominenter Musiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersuchen, sicherlich interessant sein; ich hätte diese instructions gekürzt. Und hier sind wir wieder voll drin in der Heiligenverehrung und der Zivilisiertheit: Unsere Gesellschaft versteigert und veröffentlicht Einkaufslisten ihrer Toten!

In der Dokumentation Derrida, die Kirby Dick und Amy Ziering Kofman 2002 mit viel Feingefühl und Verständnis gedreht und mit einem kongenialen Soundtrack Ryūichi Sakamotos hypnotisch konturiert haben, gibt es eine Szene, in der der Weißkopfseeadler Derrida – ich glaube, während einer Konferenz an der New York University zum Thema »Biographie« – folgendes äußert: »As you know the traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger’s statement about Aristotle—Heidegger once was asked I think ›What was the life of Aristotle?‹ What could we answer to the question ›what was Aristotle’s life?‹ Well the answer is very simple, ›Aristotle was a philosopher‹, and the answer holds in one sentence: ›He was born, he thought, and he died.‹ And all the rest is pure anecdote.« Kannte Lennon Heideggers Bonmot? Letter 105 zeigt einen am 21. Mai 1969 ausgefüllten Fragebogen des International Who’s Who. Im Feld »Short Biographical Note« steht: »BORN 1940 / LIVED / MET YOKO ONO AND MARRIED.« Ob nun der Rest Schweigen oder Anekdote ist – die Leerstellen sind es, die ein Leben interessant und einzigartig machen.

Wer nun, so wie ich, denkt, John Lennons Leerstellen durch diese Briefsammlung zu erleben, Lennon selbst zu sehen, wie er wirklich war, was er dachte und fühlte, wer also vielleicht auch nach Skandalen lechzt, nach Offenbarungen, Geheimnissen, die gelüftet werden (etwa ob es vielleicht doch eine intime Beziehung zu Brian Epstein gegeben hat), und wer sich nach den unzähligen biographischen Sekundärquellen endlich einen unverstellten Blick auf die Person hinter der Brille verspricht, wird in weiten Teilen dieses Brief- und Notizkonvoluts enttäuscht sein. Lennon zelebriert auch hier größtenteils sein Image, er versteckt sich hinter Wortspielen, platten Witzen und oft auch für den britisch-englischen Muttersprachler kaum zu dechiffrierenden Anspielungen (wie Hunter Davies an einigen Stellen etwas resigniert zugibt).

Doch es gibt Ausnahmen: Die beiden Briefe an Linda und Paul McCartney aus dem Jahr 1971 gehören dazu, die mit ihrer brutalen Ehrlichkeit unmittelbar nach der Trennung der Beatles noch heute berühren, oder – und diese seien allen Lesern wärmstens empfohlen – Lennons Briefe an die Familie, seine Verwandten, seine Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel. Hier zeigt sich ein unverstellter John, kein Star, kein Beatle, keine Marke; hier schreibt jemand überraschend normale Texte, erkundigt sich nach überraschend normalen Angelegenheiten, entpuppt sich als normaler Mensch mit Heimweh nach England und Schottland (»daydream about ›home‹«, Letter 192). Das mag sicherlich für den einen oder anderen Hardcore-Fan weltbildzerstörend sein – ja, auch ein John Lennon atmete, aß und ging aufs Klo! – doch fernab allen mythendestruierenden Verlangens betonen gerade diese klaren Texte eine andere Komponente seiner Persönlichkeit – seine eigentliche: »I’m just about the same as whenever we last saw each other…only older!« (Letter 195)

Lesen Sie also die Briefe an die Familie! Hunter Davies hat sie nicht ohne Grund in einem eigenen Kapitel versammelt: »Part seventeen: Family Matters, 1975«. Ich hätte mir wahrlich mehr solche Briefe gewünscht. Doch vor allem – und dies empfinde ich als größtes Manko dieser Zusammenstellung – wäre es wünschenswert gewesen, auch die Briefe der jeweiligen Adressaten abzudrucken. Audiatur et altera pars, heißt es im römischen Recht. Die puren Lennon Letters bleiben so bei aller Witzigkeit, Aggressivität, Verletzlichkeit und, ja, auch bei aller Banalität letztendlich merkwürdig steril und eindimensional. Ein Blick hinter den Vorhang kann so nur bedingt stattfinden; wirklich Neues erfährt man hier trotz aller Anekdoten leider nicht.