Roman

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

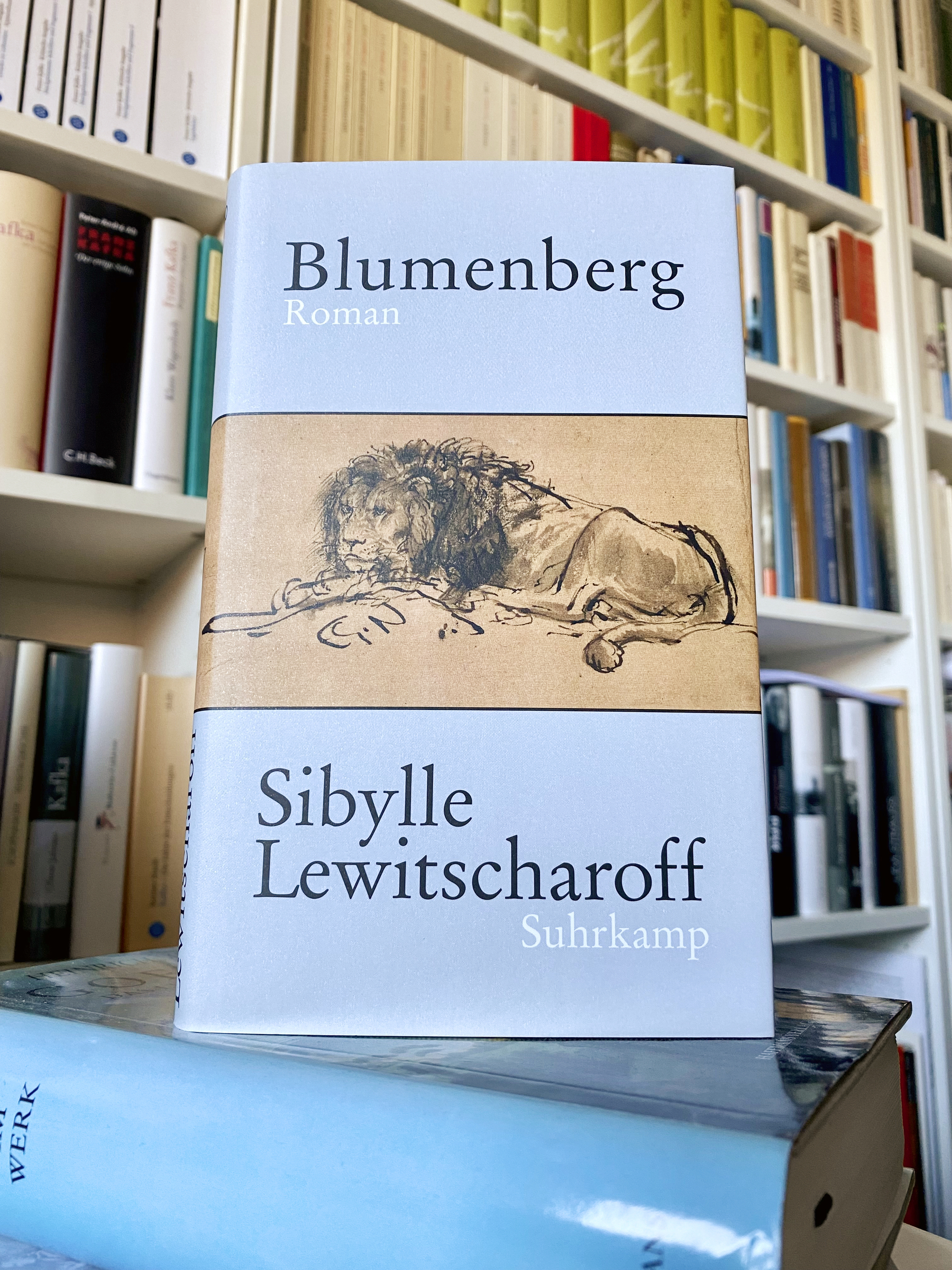

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

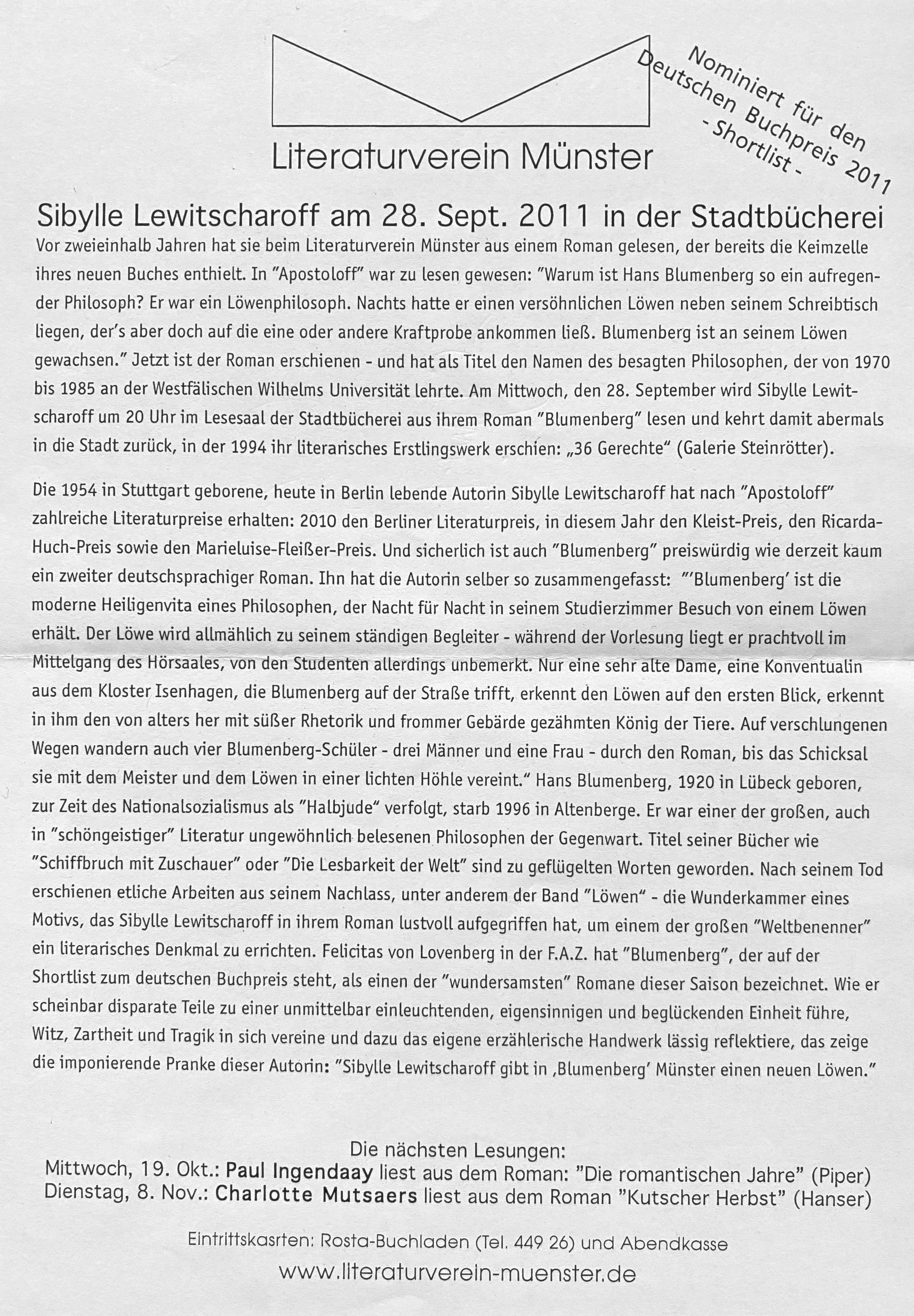

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

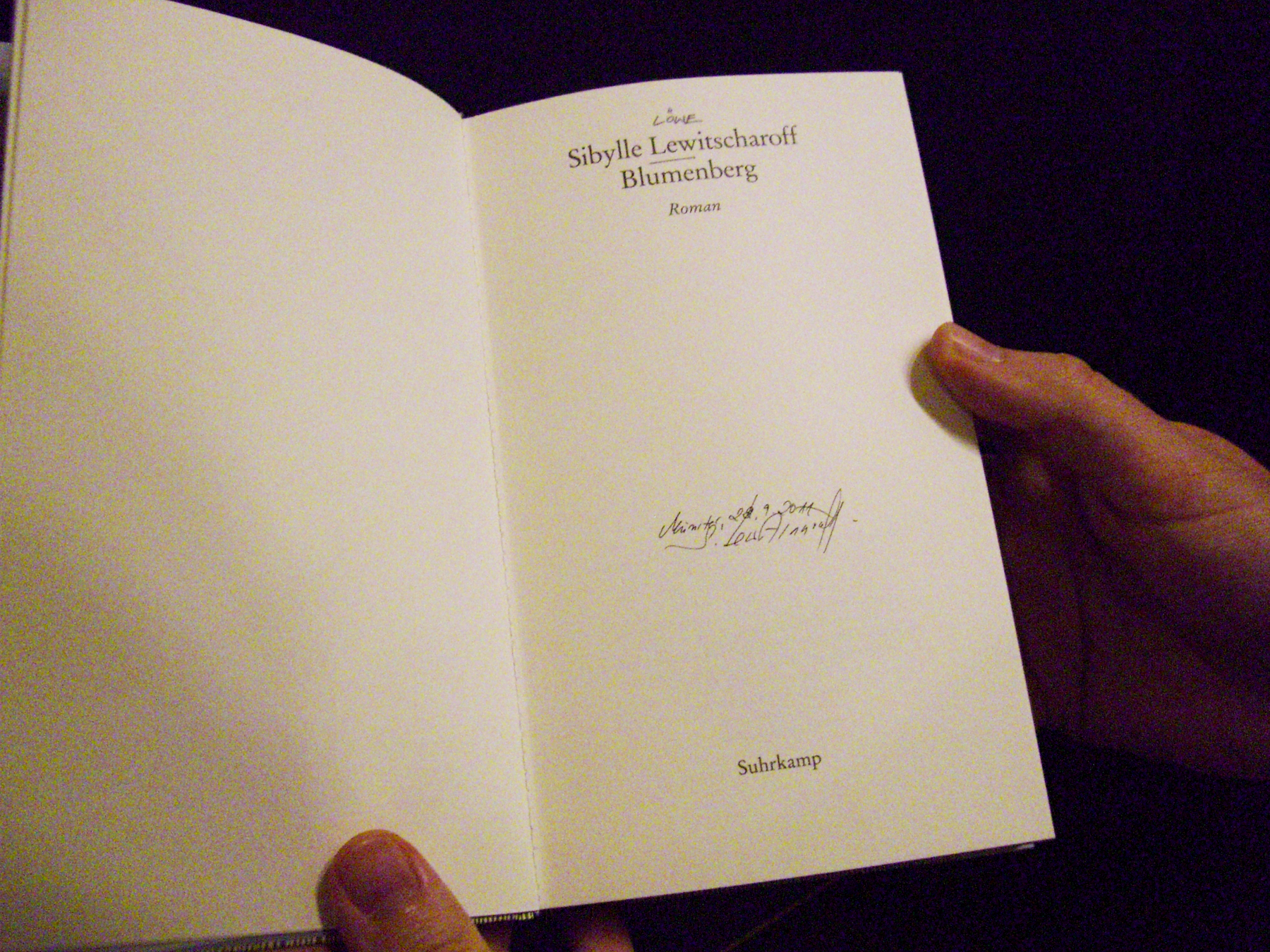

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn. …aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Nemesis

Nemesis (Νέμεσις), so erfährt man aus dem Kleinen Pauly, ist »das zur Augenblicksgottheit anthropomorphisierte dämon[ische] Schicksalswalten«; eine »Zuweiserin, Vergelterin […] Straferin und Rächerin«. Sie ist die »[m]ytholog[ische] Tochter der Nyx [Νύξ, die Göttin der Nacht] und des Okeanos [Ὠκεανός, der Gott eines die Welt umfließenden Stromes]«. Das Gründliche mythologische Lexikon des Rektors und Altertumsforschers Benjamin Hederich (1675-1748), das Goethe intensiv genutzt hat, gibt ausführlichere Informationen. So heißt es etwa im dritten Paragraphen zum Wesen der Nemesis:

Sie war eine Goettinn, welche insonderheit die Menschen, wegen ihres Hochmuths, und der daher ruehrenden Frevelthaten, wie auch ihrer uebermuethigen Bosheit halber, strafete.

[…]Dagegen belohnete sie das Gute, und unterdrueckete also bald die Stolzen und erhob die Frommen aus dem Staube.[…]Sie wird daher fuer eine strenge Goettinn gehalten;[…]und zwar sogar des Krieges,[…]wie nicht weniger der Todten,[…]und auch der Verliebten.

Am 29. September 2010 erwarb ich bei Poertgen-Herder in der Salzstraße 56 in Münster nicht nur das Romantik-Lehrbuch meines im Vorjahr verstorbenen Doktorvaters Detlef Kremer, das ich Kristy Husz zum Geschenk machte; ich kaufte zudem für 14,99 Euro die bei Jonathan Cape in London erschienene Ausgabe von Philip Roths einunddreißigstem Buch: Nemesis, sein letzter Roman.

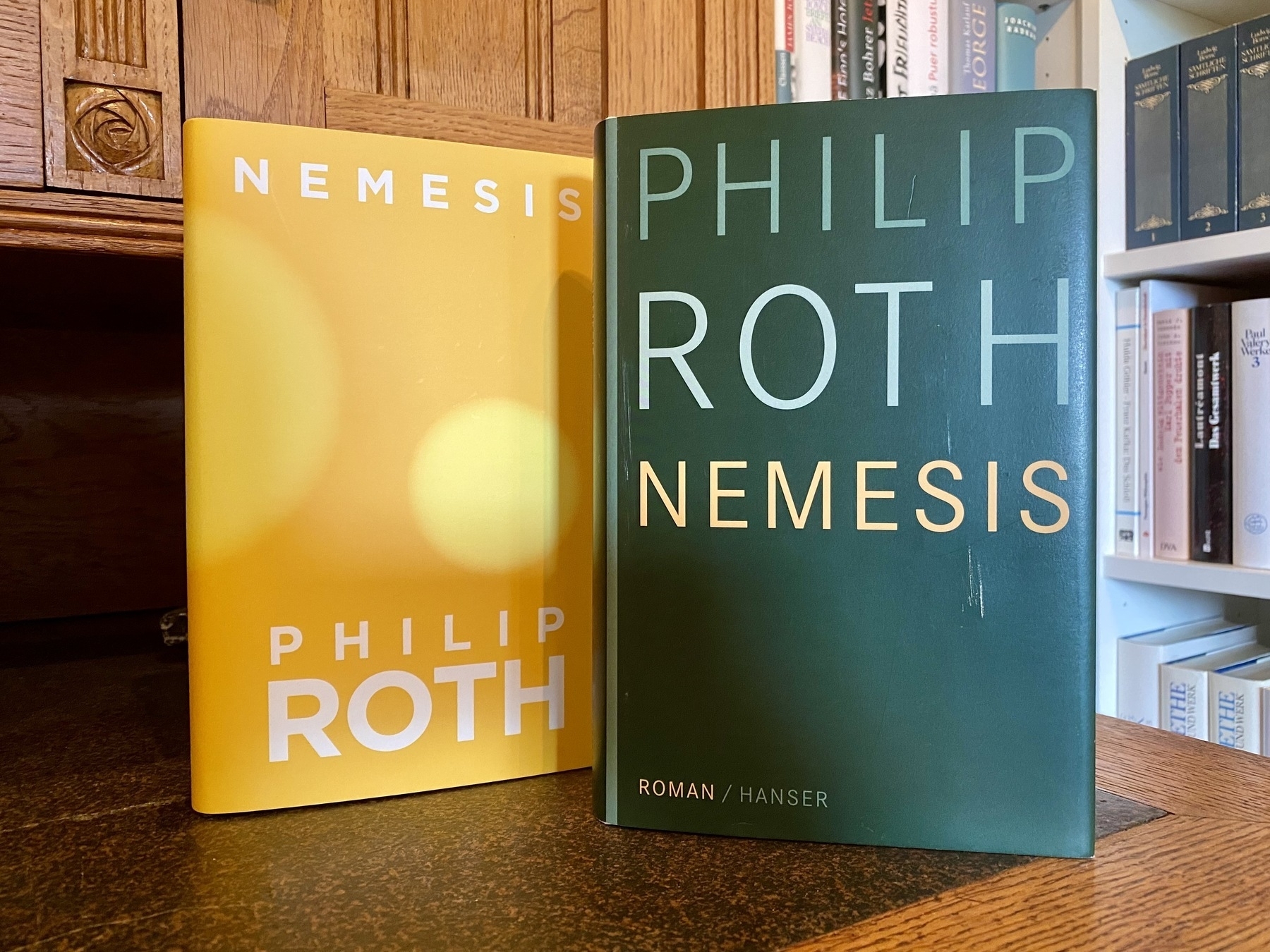

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

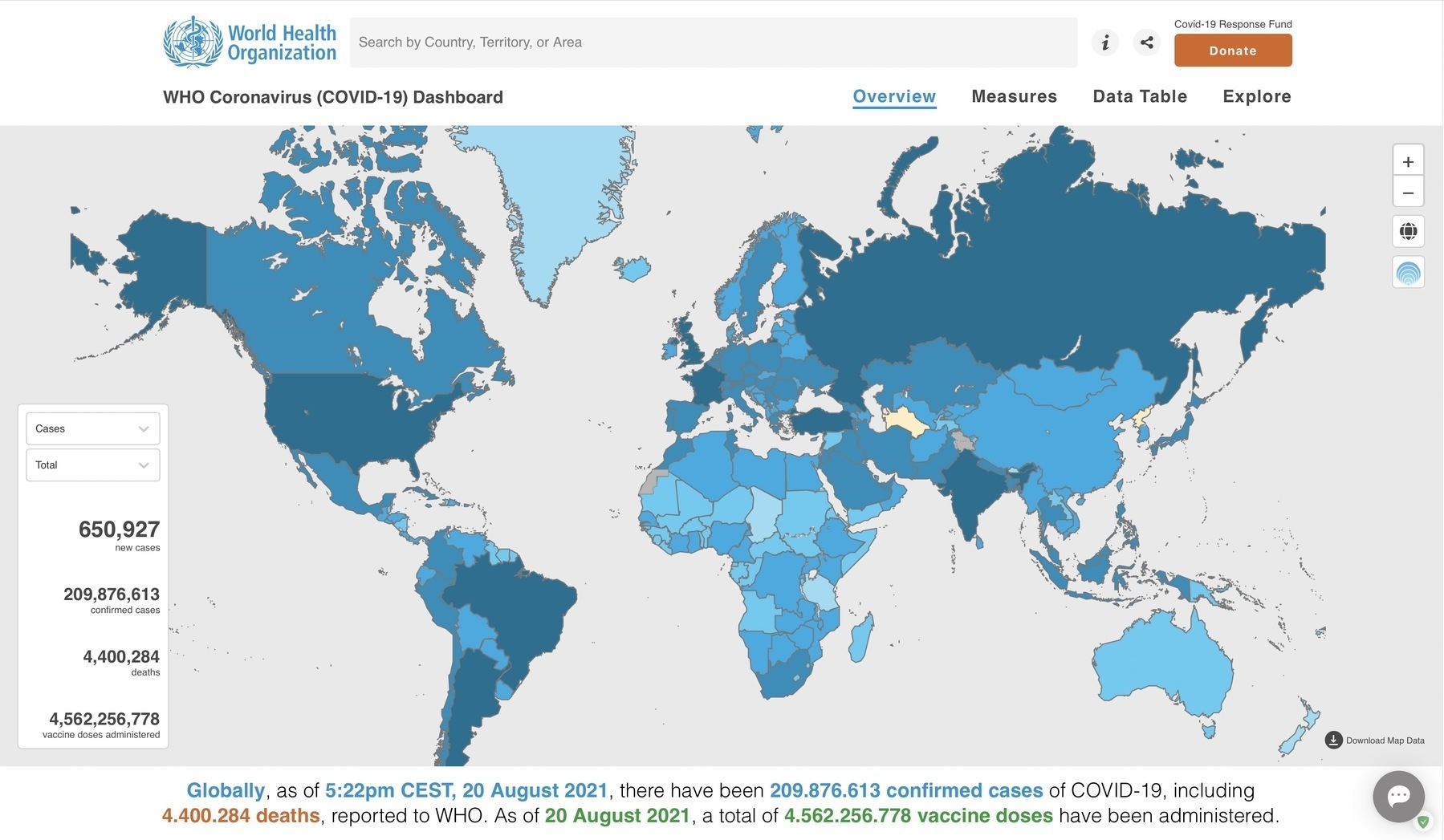

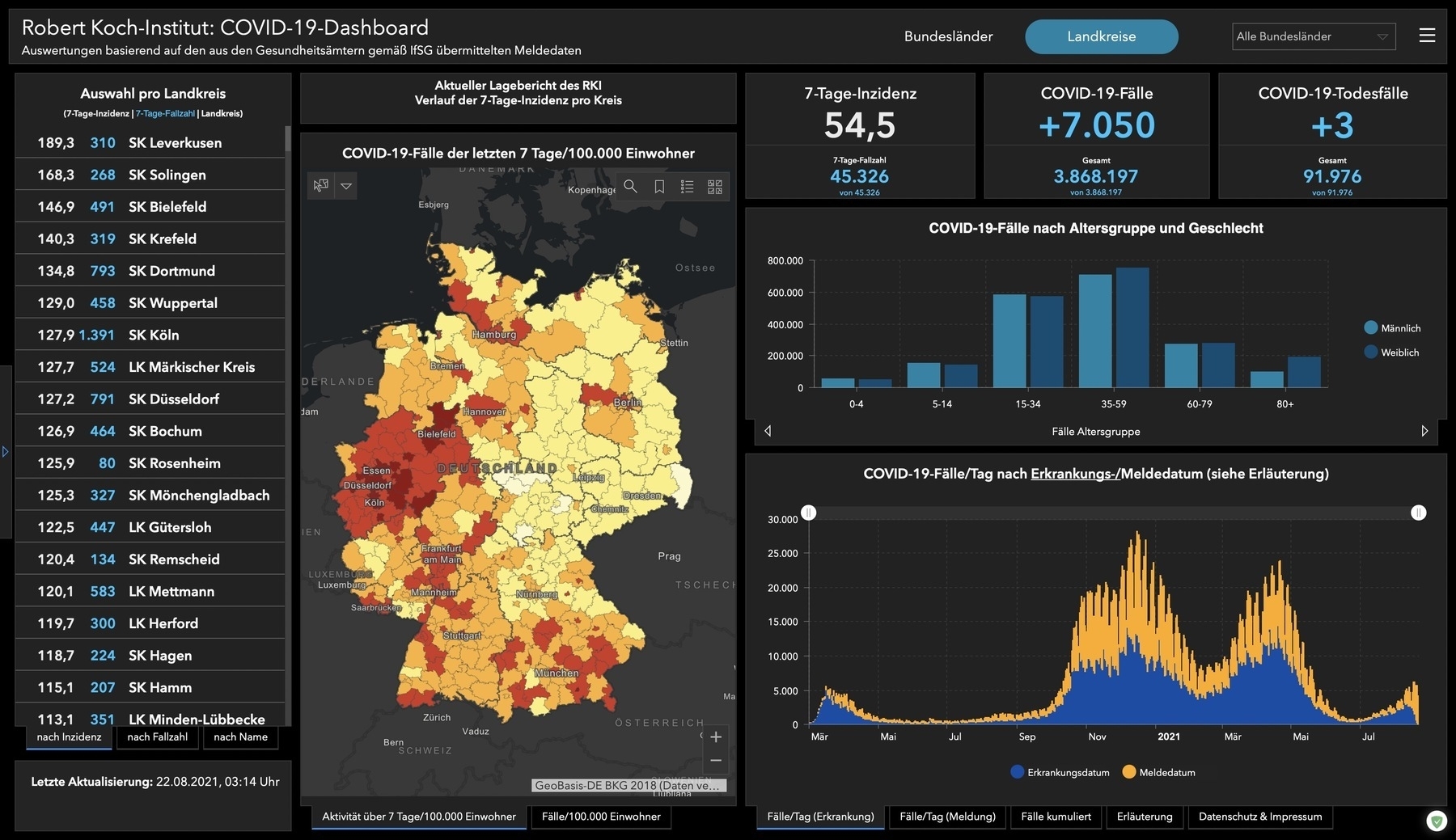

Siebeneinhalb Jahre später, am 26. Februar 2018, bestellte ich bei Medimops die 2011 bei Carl Hanser erschienene und von Dirk van Gunsteren übersetzte deutsche Ausgabe von Nemesis. Es sollten weitere dreieinhalb Jahre vergehen – gut elf Jahre nach Erwerb der englischsprachigen Ausgabe –, bevor ich endlich – und man könnte vielleicht sagen: zum richtigen, zum passenden Zeitpunkt – diese Übertragung zu lesen begann und die Lektüre des nur gut 210 Seiten umfassenden Romans nach drei Tagen abschloß. Es fiel mir nicht schwer, die von Roth vor dem Hintergrund einer fiktiven Polioepidemie im Sommer 1944 gezeichnete Handlung sowie die Sorgen und Ängste der Charaktere vor Ansteckung, Leid und Tod, ihre Unsicherheit, Vorurteile und die Suche nach Sündenböcken auf die aktuelle COVID-19-Pandemie zu übertragen. Zwei Passagen spiegeln dabei besonders deutliche Parallelen.

Kurz bevor der dreiundzwanzigjährige Protagonist Eugene »Bucky« Cantor – Jordan Mejias alias Peter Hammel nennt ihn in seiner Rezension für die FAZ, die ausgedruckt in meiner englischsprachigen Ausgabe liegt, einen »wiedergeborene[n] Hiob« – im Juni 1944 Newark verläßt, um im Sommercamp Indian Hill in den Poconos eine Stelle als Bademeister anzutreten, findet sich der folgende Abschnitt:

Unter der Überschrift »Das Polio-Bulletin« gab es jetzt allabendlich eine Spalte auf der Titelseite der Newark Evening News. Es stand unter dem Foto eines Quarantäneschildes mit der Aufschrift: »Gesundheitsamt Newark, New Jersey – Zutritt verboten. In diesem Gebäude hat es einen Fall von Polio gegeben. Personen, die gegen die Isolations- und Quarantäneverordnungen des Gesundheitsamtes verstoßen oder dieses Schild unbefugt entfernen, verändern oder unkenntlich machen, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Dollar bestraft.« Dieses Bulletin wurde auch täglich im örtlichen Radiosender verlesen und informierte die Bürger über die Anzahl und die Verteilung der Poliofälle in der Stadt und alle anderen wichtigen Entwicklungen. Bisher hatten die Leute nicht das gelesen und gehört, was sie zu lesen und zu hören hofften: Die Epidemie ging nicht zurück – vielmehr hatte die Zahl der Fälle seit dem Vortag zugenommen. Diese Zahlen waren natürlich beängstigend, entmutigend und zermürbend, denn dies waren nicht die unpersönlichen Zahlen, wie man sie sonst in der Zeitung las oder im Radio hörte, keine Zahlen, die dazu dienten, ein Haus zu finden, das Alter eines Menschen zu bestimmen oder den Preis von einem Paar Schuhe zu nennen. Es waren die furchterregenden Zahlen, die das Fortschreiten einer schrecklichen Krankheit bezifferten, und in den sechzehn Bezirken Newarks wurden sie aufgenommen wie die Zahlen der im Krieg gefallenen, verwundeten und vermissten Soldaten. Denn auch dies war ein Krieg, in dem es Tod, Zerstörung, Verdammnis und all die anderen Verheerungen des Krieges gab, es war ein Krieg, der gegen die Kinder von Newark geführt wurde. Nemesis, p. 105

Später, als Bucky vom Camp aus mit seiner Großmutter in Weequahic, einem weitgehend jüdisch geprägten Viertel Newarks, in dem auch Philip Roth aufgewachsen ist, telephoniert, berichtet diese ihrem Enkel:

Die Lage ist schlimm, Eugene. Die Leute sind aufgebracht. Sie haben große Angst. Alle haben Angst um ihre Kinder. Gott sei Dank bist du nicht hier. Die Busfahrer der Linien 8 und 14 sagen, dass sie nur noch durch Weequahic fahren, wenn sie Schutzmasken kriegen. Und es gibt welche, die sagen, dass sie überhaupt nicht mehr durch Weequahic fahren werden. Die Briefträger wollen die Post nicht mehr ausliefern. Die Lastwagenfahrer weigern sich, die Läden und Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen und so weiter zu beliefern. Wenn Leute aus anderen Vierteln durch Weequahic fahren, kurbeln sie alle Fenster rauf, ganz gleich, wie heiß es ist. Die Antisemiten sagen, dass sich die Polio ausbreitet, kommt daher, dass hier so viele Juden leben. Wegen all der Juden – darum geht die Polio von Weequahic aus, und darum muss man die Juden isolieren. Manche von denen hören sich so an, als würden sie denken, die beste Methode, die Polio loszuwerden, bestehe darin, Wequahic [sic!] mit allen Juden, die dort leben, niederzubrennen. Es gibt viel Feindseligkeit, weil die Leute aus lauter Angst verrückte Sachen sagen. Aus Angst und Hass. Ich bin in dieser Stadt geboren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Als würde alles zusammenbrechen. Nemesis, pp. 151-2

Obschon der Zusammenbruch von allem noch immer auf sich warten läßt, erzeugen Zahlen, Inzidenzwerte, Karten mit Warnfarben, Statistiken, Diagramme und Kurven zumindest das Gefühl, kurz vor einem globalen Kollaps zu stehen.

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Vielleicht zeigt sich Nemesis genau in diesen abstrakten, doch zugleich so konkretes Leid und so subtil, so hartnäckig spürbare Angst vermittelnden Zahlen, die uns seit über anderthalb Pandemie-Jahren beschäftigen und belasten. »Epidemien«, erklärt Dr. Steinberg im Sommer 1944 in Nemesis, »besitzen die Eigenart, mit einemmal an Schwung zu verlieren. Diese hier ist in vollem Gang. Wir müssen dem, was passiert, begegnen und abwarten, ob die Welle abebbt oder nicht.« (p. 84). Und Arnie Mesnikoff, der allwissende Erzähler, fügt, als er seinem ehemaligen Lehrer Bucky Cantor 1971 wiederbegegnet, hinzu: »Mit der Entwicklung des Impfstoffs hat die Medizin des zwanzigsten Jahrhunderts einen enormen Fortschritt gemacht, nur leider kam er für uns zu spät.« (p. 194)

Ein Impfstoff ist immer auch eine Waffe im Kampf gegen Nemesis.

»Nemesis.« Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer. Bd. 4: Nasidius – Scaurus. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, Sp. 48-9, hier Sp. 48.

»Nemesis.« Gründliches mythologisches Lexikon, von Benjamin Hederich. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig, Gleditsch, 1770. WBG, 1996, Sp. 1701-7, hier Sp. 1701-2.

Philip Roth. Nemesis. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2011.

Jordan Mejias. »Mit Gott kann nur der Zufall gemeint sein.« Rezension zu Nemesis, von Philip Roth. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2010, p. 29.

Fontaneplag

Es ist still geworden um die Plagiatorenjäger. Die mediale Aufmerksamkeit, die ihnen noch vor wenigen Monaten mit den causae zu Guttenberg, Schavan oder von der Leyen zuteil geworden ist, scheint gänzlich den Themen Flüchtlingskrise, Populismus und Brexit gewichen zu sein. Da kommt einem der kurze Hinweis aus dem Jahre 1954 auf einen berühmten Abschreiber gerade recht: Theodor Fontane, seines Zeichens Schriftsteller, kein Politiker, soll sich in seinem 1878 erschienenen Roman Vor dem Sturm. Roman aus dem Winter 1812 auf 13 großzügig aus anderen Quellen bedient haben. Arno Schmidt urteilt: »[D]er Kenner älterer Literatur stößt auf Schritt und Tritt erbittert auf Geschichten und Novellen, die er längst bei Krug von Nidda oder Fouqué vorher gelesen hat !« Ja, Fontane solle gar das gesamte Kapitel »Von Kajarnak, dem Grönländer« schamlos abgeschrieben haben, und zwar bei David Cranz’ bereits 1765 erschienener Historie von Grönland enthaltend Die Beschreibung des Landes und der Einwohner etc. insbesondere die Geschichte der dortigen Mission der Evangelischen Brüder zu Neu=Herrnhut und Lichtenfels, genauer: die Seiten 490 bis 531. Schmidt schließt sarkastisch: »[…] mit Grönländern läßt sich ein Berliner scheinbar besser nicht ein !« Man möchte ergänzen: Die heutige, mit akademischen Meriten dekorierte Prominenz möge den Ehrgeiz und die Mittel der Plagiatorenjäger nicht unterschätzen!

Arno Schmidt. »Fontane und der Eskimo.« Essays und Aufsätze 1, herausgegeben von der Arno Schmidt Stiftung im Haffmans Verlag, 1995, pp. 156-9. Bargfelder Ausgabe, Werkgruppe III, Essays und Biographisches, Studienausgabe Bd. 3.

Lärm und Schatten

Musils Synästhesie: »Der Lärm draußen rauschte, schmetterte; war wie ein Tuch gespannt, über das hie und da der Schatten irgendeines Vorgangs huschte.«

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2016, p. 338. Gesamtausgabe Band 1, herausgegeben von Walter Fanta.

Odyssee im Refugium

E. L. Doctorows 2009 erschienener, 2011 bei Kiepenheuer & Witsch in Gertraude Kruegers deutscher Übersetzung herausgebrachter Roman Homer & Langley weiß zu fesseln, ohne zu strangulieren, zu unterhalten, ohne aufdringlich zu sein, und das eigenartige Gefühl zu beschwören, das alles schon einmal, irgendwo, irgendwann gelesen zu haben. Mich hat die Atmosphäre des Romans – jedenfalls diejenige der ersten 101 Seiten – sogleich an den Großen Gatsby erinnert. Der Ort der Handlung – ein Haus an der New Yorker Fifth Avenue – und die teils weltabgewandten, teils kontaktfreudigen Protagonisten – das titelgebende Brüderpaar Homer und Langley – ließen mich eine Verwandtschaft mit dem exzentrisch-dandyhaften Jean Floressas Des Esseintes aus Joris-Karl Huysmans symbolistischem Meisterwerk Gegen den Strich (À rebours) vermuten. Schon die Idee, mit Homer, dem jüngeren der beiden Brüder, einen Blinden zum Erzähler eines Romans (einer Odyssee?) zu machen, weist den 1931 geborenen Doctorow als einen feinen Beobachter und Meister der Perspektive aus. (Sind nicht alle Leser per se blind und müssen durch einen Text zum Sehen gebracht werden?) Ich verspreche mir für die zweite Hälfte des Romans, der insgesamt einen Zeitraum von achtzig Jahren umfaßt, weiterhin überraschende Skurrilitäten der beiden Einsiedler, die ihr Refugium immer mehr in ein Museum verwandeln.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

2012 – Mein Jahr in Büchern

»Damit er [Albert Schweitzer] nicht einschläft beim Lesen, hat er sich angewöhnt, einen Eimer mit kaltem Wasser unter seinen Schreibtisch zu stellen. Wenn er den Ausführungen in den Büchern nicht mehr wirklich folgen kann, zieht er seine Socken aus, stellt seine Füße ins kalte Wasser und liest dann weiter.« (Florian Illies. 1913. Der Sommer des Jahrhunderts. 5. Aufl. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012. 72.)

Neben vielen angelesenen, überflogenen oder gar nur durchblätterten Büchern und einer (Zu-)Vielzahl wissenschaftlicher Aufsätze, bunter Fachartikel und dissertationsrelevanter Sekundärquellen konnte ich in diesem Jahr die Lektüre folgender Bücher genießen:

JANUAR

Bernd Mattheus. Cioran. Portrait eines radikalen Skeptikers. Berlin: Matthes & Seitz, 2007.

FEBRUAR

Werner Stegmaier. Friedrich Nietzsche zur Einführung. Hamburg: Junius, 2011. (Eigene Rezension unter: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16547)

MÄRZ

Achim Thomas Hack. Abul Abaz. Zur Biographie eines Elefanten. Badenweiler: Bachmann, 2011. (Eigene Rezension unter: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16636)

Peter Sloterdijk. Streß und Freiheit. Berlin: Suhrkamp, 2011. (Eigene Rezension unter: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16709)

Patrice Bollon. Cioran, der Ketzer. Ein biographischer Essay. Übers. Ferdinand Leopold. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2006.

APRIL

Leo Tolstoi. Auferstehung. Übers. Wadim Tronin und Ilse Frapan. Durchgesehen von Hans-Ulrich Göhler. München: Winkler, 1958.

MAI

David Foster Wallace. Das hier ist Wasser. Anstiftung zum Denken. Übers. Ulrich Blumenbach. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2012. (Eigene Rezension unter: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=16878)

JUNI

George Steiner. Warum Denken traurig macht. Zehn (mögliche) Gründe. Übers. Nicolaus Bornhorn. Mit einem Nachwort von Durs Grünbein. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2008.

David Foster Wallace. Am Beispiel des Hummers. Übers. Marcus Ingendaay. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2010.

Gunnar Decker. Hermann Hesse. Der Wanderer und sein Schatten. München: Hanser, 2012.

JULI

Fritz Senn. Noch mehr über Joyce. Streiflichter. Frankfurt a. M.: Schöffing, 2012.

AUGUST

Hans Mayer. Außenseiter. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2007.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Berlin: Suhrkamp, 2012. (Eigene Rezension unter: http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=17092)

SEPTEMBER

Terry Eagleton. Einführung in die Literaturtheorie. Übers. Elfi Bettinger und Elke Hentschel. 4. erweiterte und aktualisierte Aufl. Stuttgart und Weimar: Metzler, 1997.

Roland Reuß. Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch. Frankfurt a. M.: Stroemfeld, 2012.

OKTOBER

John Jeremiah Sullivan. Pulphead. Vom Ende Amerikas. Übers. Thomas Pletzinger und Kirsten Riesselmann. Berlin: Suhrkamp, 2012.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. (Eigene Rezension unter: https://denkkerker.com/2012/10/25/single-fantasy-oder-der-rest-ist-anekdote-gedanken-zu-the-john-lennon-letters/)

Michael Maar. Lolita und der deutsche Leutnant. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2005.

NOVEMBER

Stephen Greenblatt. Die Wende. Wie die Renaissance begann. Übers. Klaus Binder. 4. Aufl. München: Siedler, 2012.

Reiner Stach. Ist das Kafka? 99 Fundstücke. Frankfurt a. M.: Fischer, 2012.

Hans Blumenberg. Quellen, Ströme, Eisberge. Hg. Ulrich von Bülow und Dorit Krusche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

Christian Niemeyer. Friedrich Nietzsche. Berlin: Suhrkamp, 2012.

Jürgen Vollmer. The Beatles in Hamburg. München: Schirmer/Mosel, 2004.

DEZEMBER

Joachim Kaiser. Sprechen wir über Musik. Eine kleine Klassik-Kunde. In Zusammenarbeit mit Henriette Kaiser. München: Siedler, 2012.

Sherwood Anderson. Winesburg, Ohio. Eine Reihe Erzählungen vom Kleinstadtleben in Ohio. Hg., neu übersetzt und mit einem Essay von Mirko Bonné. Frankfurt a. M.: Schöffling & Co., 2012.

Henning Ritter. Verehrte Denker. Porträts nach Begegnungen. Springe: zu Klampen, 2012.

Andreas Maier. Wäldchestag. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2000.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Cui bono?

Wem nützt Literatur? Hat sie einen therapeutischen Effekt? Fühlen wir uns weniger allein? Lenkt sie uns von unserer Sterblichkeit ab oder werden wir ihrer vielmehr bewußt? Garth Risk Hallberg geht diesen Fragen in seinem Essay »Why Write Novels at All?« nach.

Garth Risk Hallberg. »Why Write Novels at All?« The New York Times Magazine, Jan 13, 2012, https://www.nytimes.com/2012/01/15/magazine/why-write-novels-at-all.html.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Erfolgszahlen

Sibylle Lewitscharoff macht (Hans) Blumenberg populär. Wie hätte Hans Blumenberg reagiert? In »Mihi ipsi scripsi« schreibt er:

Sind 50 Leser eine ›kleine Gemeinde‹ des Autors? Sind 500 Käufer eine ›bemerkenswerte Klientel‹, die auch fürs Künftige hoffen läßt? Sind 5000 abgesetzte Exemplare genug, um von einem ›schönen Erfolg‹ zu sprechen? Oder sind erst 50 000 der Einstieg in ein ›Publikum‹, das sogar dem Verleger mehr als gleichgültig zu werden beginnt? 500 000 in 25 Sprachen wären zweifelsfrei ein ›Welterfolg‹? Ich lasse dahingestellt, wo präziser die Schwellenwerte liegen mögen – irgendwo liegen sie.

Blumenberg sah sich – wie Nietzsche, von dem sein Text handelt – mit eher mäßigen Verkaufszahlen konfrontiert, die allenfalls einen ›schönen Erfolg‹ erkennen ließen; Lewitscharoff dürfte sich hingegen über das wachsende ›Publikum‹ freuen.

Hans Blumenberg. »Mihi ipsi scripsi.« Lebensthemen. Aus dem Nachlaß. Reclam, 1998, pp. 67-79, hier p. 67-8.

PaschenLiteratur. »Sibylle Lewitscharoff liest aus ›Blumenberg‹.« YouTube, 11. Nov. 2011, https://www.youtube.com/watch?v=H3RH8nxlLJk.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]