Sichtbarkeit

Flowermountain meets Bloomberg

Das Jahr beginnt mit einem kopfschüttelnden Schmunzeln meinerseits: In der Kultursparte des Norddeutschen Rundfunks entdecke ich einen am 30. Dezember veröffentlichten, in Interviewform gegossenen »gesellschaftspolitischen Jahresrückblick« mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Befragt nach der Kulturpolitik des vergangenen Jahres, antwortet dieser:

Ich habe deshalb in den letzten Monaten sehr viel darüber nachgedacht, welche Rolle eigentlich Kultur für eine Gesellschaft spielt, und da ist ein Zitat des Philosophen Hans Blumenberg zu meinem Lieblingssatz geworden, der sagt: Kultureinrichtungen, der Kulturbetrieb und das kulturelle Leben einer Gesellschaft, das sind eigentlich die Umwege, das, was man nicht unbedingt braucht, das, was man macht, wenn man nicht den kürzesten Weg zum Ziel geht. Aber die sind absolut wichtig, nicht nur für das kulturelle Leben, sondern überhaupt.

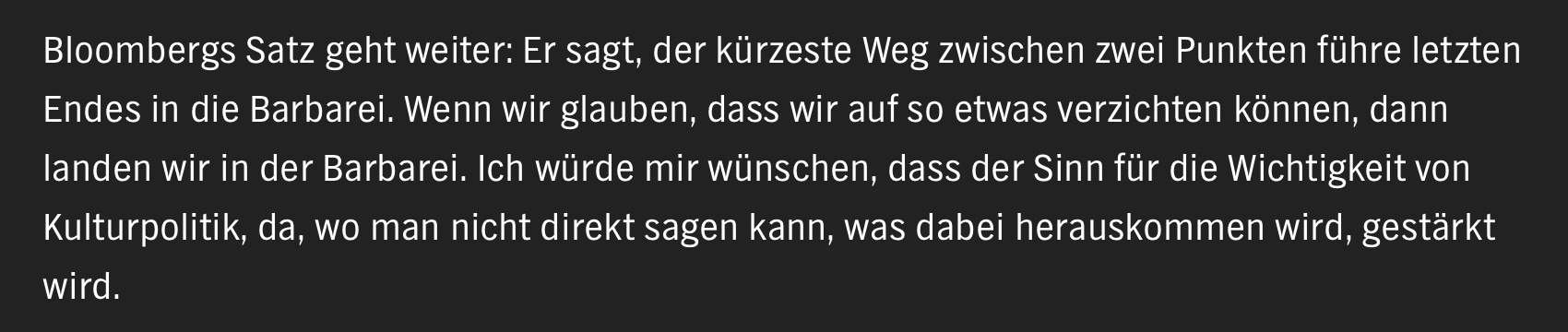

Nun kommt Rosa nach kurzen Ausführungen über Universitätsstädte quasi ohne Umwege und Abschweifungen erneut auf Blumenberg zurück, das heißt: nicht so ganz. Ich gebe diesen letzten Passus als Bildschirmphoto wieder:

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die Kultureinrichtung NDR begibt sich subtil auf Umwege und verleiht dem »Philosophen vom Blumengebirge« seinen aschkenasisch-jüdischen Namen »Bloomberg«. Hans Blumenberg hätte diese unfreiwillige Ornamentierung sicherlich, die Verwechslungsmöglichkeit mit dem milliardenschweren Unternehmer und Politiker Michael Bloomberg eventuell gefallen, zumal es nicht seine erste Verwechslung gewesen wäre.

Als 1985 eine Sammlung aller FAZ-Fragebögen als Buch veröffentlicht wurde, hatte man klammheimlich das spiegelverkehrte Bild des Münsteraner Fragebogenbeantworters aktualisiert. »Was man fand und druckte«, so berichtet Rüdiger Zill, »war jedoch peinlicherweise nicht das Abbild des Philosophen Hans Blumenberg, sondern das des Filmkritikers und Regisseurs Hans C. Blumenberg.« Blumenbergs Reaktion:

Seit der Veröffentlichung des falschen Bildes sei »der Zustrom der Zeitgenossenschadenfreundlichkeiten stetig«. Er aber habe darauf mit dem Hinweis reagiert, »die Verwechselung besteht nicht im Bild, sondern in der Legende dazu«. Er sei im Buch nämlich gar nicht enthalten, was man an verschiedenen Antworten im Fragebogen, die besser zu einem Filmkritiker als zu ihm passen würden, mühelos auch sehen könne.

Verstecken, täuschen, tarnen, sich der Sichtbarkeit entziehen und im Verborgenen existieren – Epikurs Diktum »λάθε βιώσας«, das vor allem durch Descartes als »Bene vixit qui bene latuit« bekannt gemacht wurde, hätte auch Hans Blumenberg als Lebensdevise für sich in Anspruch genommen: Wer es verstanden hat, sich gut zu verstecken, hat gut gelebt. So gewährt der NDR dem Philosophen Flowermountain postum ein kleines bißchen gutes Leben.

Alexandra Friedrich. »Ein gesellschaftspolitischer Jahresrückblick mit Hartmut Rosa.« NDR kultur, 30.12.2021, https://www.ndr.de/kultur/Ein-gesellschaftspolitischer-Jahresrueckblick-mit-Hartmut-Rosa,jahresrueckblick2090.html.

Hans Blumenberg. Der Mann vom Mond. Über Ernst Jünger. Herausgegeben von Alexander Schmitz und Marcel Lepper. Suhrkamp, 2007, p. 151.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 90.

Lathe biosas

In der heutigen F.A.Z. ist ein über zwei Seiten reichender Artikel Henning Ritters abgedruckt, der sich als biographische Skizze Hans Blumenbergs lesen läßt, und der den Münsteraner Philosophen in gewissem Sinne doppelt ›sichtbar‹ werden läßt. Ritter beschreibt den Kontakt des (unvorbereiteten) Lesers mit dem umfassend gebildeten Philosophen als eine ›erhabene‹ Begegnung, wie man sie in der Natur oder auch vor Kunstwerken erfährt. Die Schriften Blumenbergs (er-)fordern daher einen »intellektuelle[n] Abenteurer« als Leser, der sich einerseits vom Autor leiten läßt, der sich andererseits auch mit großer Kraft einen Weg durch die zugewachsenen Pfade freischlagen muß.

Neben der Frage nach der Leserschaft, der imaginierten und der tatsächlichen, die dem Autor ein großes Echo und damit Motivation zum Weiterschreiben gab, stellt Ritter Blumenbergs »starkes literarisches Interesse« in den Fokus seines Artikels. Sein Stil kann als philosophische Prosa charakterisiert werden. Indem Blumenberg sich bei seinen Deutungen unzähliger literarischer Beispiele bedient, stärkt er die Literatur »in ihrem Anspruch auf Mitspracherecht nachdrücklich«. Wie etwa Lévi-Strauss den Mythos als neben der Wissenschaft ebenbürtige Art und Weise der Daseinsbeschreibung und -erklärung definiert, sieht Blumenberg die Literatur als weites Feld menschlicher Erfahrungen: »Die dichterische Phantasie«, erklärt Ritter, »schafft nicht bloß Ornamente des Verstehens, sondern gibt gleichberechtigte Einsätze.« Dieses Projekt fordert eine »Literarisierung der Philosophie«, wie sie etwa schon der ›Dichterphilosoph‹ Paul Valéry umsetzte, dem Blumenberg nach Ritters Einschätzung »die bis heute bedeutendsten Studien in deutscher Sprache gewidmet« habe. Blumenbergs comédie intellectuelle wird schließlich von einer Metaphorologie begründet, die als »implizite Polemik gegen die Herrschaft des Begriffs« aufgefaßt werden kann.

Nach seiner Emeritierung endeten die umfangreichen Monographien und Blumenberg konzentrierte sich auf kürze Texte wie Fabeln, Anekdoten oder Glossen, wodurch er sich von der Philosophie in ihrer »akademischen, zunftmäßigen Form emanzipier[te]«. Sichtbarkeit und Biographie – zwei Phänomene, denen sich Blumenberg stets entzog. Zuletzt waren seine Schriften, seine Artikel und Bücher, die einzigen Lebenszeichen, so daß man ihn durchaus als einen deutschen Thomas Pynchon bezeichnen könne.

Die eingangs erwähnte doppelte Sichtbarkeit wird folgendermaßen etabliert: Dem überaus lesenswerten ›biographischen‹ Artikel Henning Ritters sind zwei Photographien Blumenbergs beigefügt. Das bekannte und einzige vom Philosophen freigegebene ist auf der zweiten Seite abgedruckt; ein neues, ›unbekanntes‹ Bild ist dem Ritterschen Text vorangestellt, ja es erstreckt sich über dessen fünf Spalten. »Aus Scheu vor jeder aufdringlichen Sichtbarkeit seiner Person«, so liest man unter der stark körnigen Photographie, »sorgte Hans Blumenberg dafür, dass es keine Fotos von ihm gab, ein einziges kam zu Lebzeiten davon. Nun ist diese zweite Aufnahme des Philosophen aufgetaucht.« Eine etwas übertriebene Darstellung, ziert dieses Bild doch – wenn auch seitenverkehrt – das Cover von Denis Trierweilers im August 2010 bei PUF erschienenem Hans Blumenberg: Anthropologie philosophique.

Henning Ritter. »Vom Wunder, die Sterne zu sehen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Jan. 2012, p. Z 1-2.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]