Stimme

Meine überarbeitete Plugin-Kette für Sprachaufnahmen

Nachdem ich in meinem letzten Blog-Beitrag die Hardware-Komponenten vorgestellt habe, die ich für meine Sprachaufnahmen und Podcast-Sessions verwende, möchte ich nun eine überarbeitete Version meiner Software-Plugins anführen, die die Post-Production-Seite dieses Audio-Prozesses beleuchtet.

Helios Type 69 Preamp and EQ

Liest man sich die Beschreibung des »Helios Type 69 Preamp and EQ«-Plugins auf der Universal Audio-Seite durch, empfängt einen die folgende hochtönende Charakteristik:

Die Helios Type 69 Preamp and EQ Collection bietet die gleichen fetten Mitten, das durchsetzungsfähige Brummen [growl] und die unverwechselbare Note, mit denen Hunderte von kultigen Alben von Bob Marley, Led Zeppelin, den Beatles, Jimi Hendrix und vielen anderen produziert wurden.

Man sollte meinen, daß ein solches Plugin für reine Stimmaufnahmen – etwa für Voice-Over, Podcasts oder einfache Sprachnachrichten – völlig ungeeignet sei. Ich selbst hatte diesem Vorverstärker-/EQ-Plugin daher keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt, doch dann setzte ich es vor wenigen Tagen in einer Experimentierlaune an den Beginn meiner Plugin-Kette ein und will es seither nicht missen.

»Helios Type 69 Preamp and EQ«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Helios Type 69 Preamp and EQ«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Es dauerte ein wenig, bis ich die optimalen Einstellungen gefunden hatte. »Helios 69« verleiht der Stimme einen warmen, charaktervollen Analogsound. Der dreibandige passive EQ ermöglicht eine musikalische Bearbeitung, wobei besonders die Mittenregelung genutzt werden kann, um Präsenz und Klarheit der Stimme zu verbessern. So wird bereits mit diesem ersten Plugin meiner Kette die Audioqualität merklich verbessert.

RX Mouth De-click

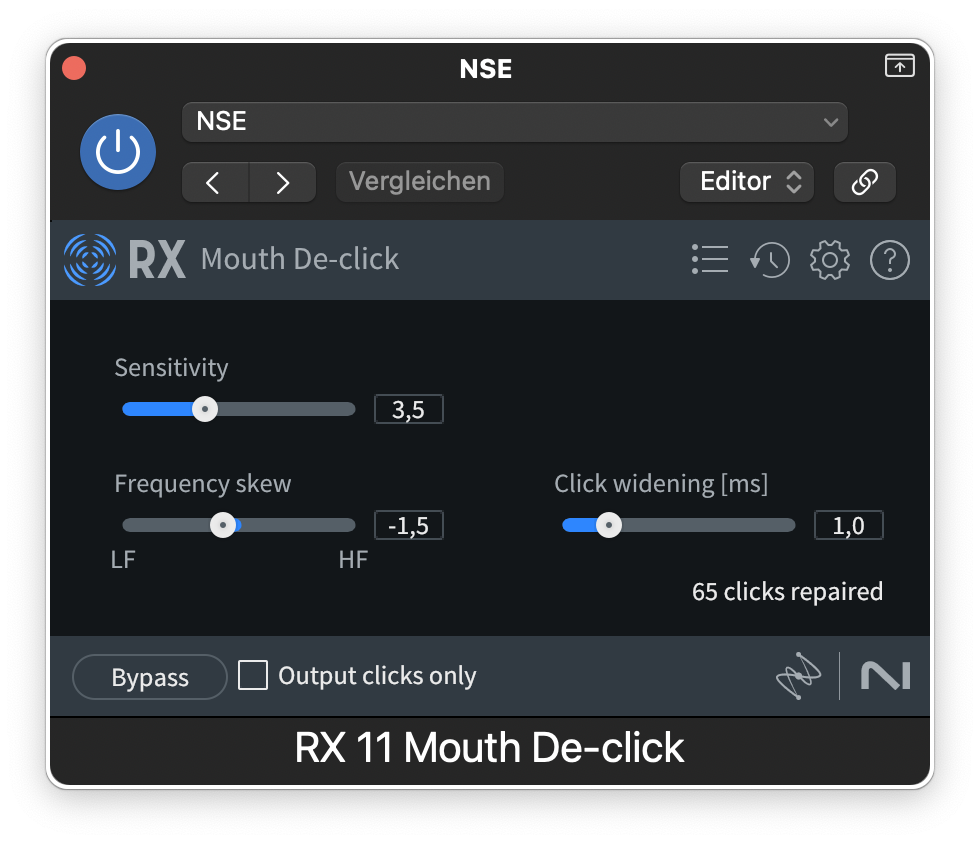

Das nächste Plugin in meiner Kette ist ein kosmetisches Werkzeug, das Mundgeräusche wie Schmatzen oder Klicks reduziert: »RX Mouth De-click« von iZotope. Ich habe es als Teil der »RX 11 Standard Edition« erworben.

»RX Mouth De-click«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»RX Mouth De-click«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Man muß ein wenig mit den Einstellungen herumspielen, um ein nicht allzu gravierendes Eingreifen des Plugins in die Natürlichkeit der Stimme und ihrer ›Nebengeräusche‹ zu erreichen. Ich habe mich – wie man dem Bild entnehmen kann – für die folgenden Parameter entschieden:

- Sensitivity (Empfindlichkeit): 3,5

- Frequency skew (Frequenzverschiebung): -1,5

- Click widening (Klick-Verbreiterung): 1,0

DeEss

Nachdem die unerfreulichen Mundgeräusche weitgehend eliminiert worden sind, kümmere ich mich im dritten Schritt um sibilante Frequenzen meiner Stimme, um Zischlaute (Frikative), die durchaus ›Eispickel-Niveau‹ erreichen können. Nach diversen Tests und Vergleichen bin ich aktuell beim relativen neuen, sehr flexiblen Plugin »DeEss« des bekannten Herstellers Solid State Logic hängengeblieben, dessen »Native Channel Strip 2« ich in einer zweiten Plugin-Vorlage an den Anfang meiner Kette gesetzt habe und ihn nur empfehlen kann.

Wie schon bei »Mouth De-click« muß auch das SSL »DeEss«-Plugin per trial and error und mit Vorsicht eingestellt werden, damit beispielsweise ein Lispeln verhindert wird. Außerdem ist ein erster De-Esser bereits als Hardware-Komponente in meinem dbx 286s aktiv. Folgend meine Plugin-Parameter:

»DeEss«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»DeEss«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Mit diesen moderaten Einstellungen kontrolliere ich die hohen Frequenzen meiner Stimme, die dadurch klarer und angenehmer klingt.

Pultec EQP-1A

Nach den Reparaturen wird es jetzt ästhetisch: Mit dem vierten Plugin in meiner Kette bringe ich eine angenehme, warme Präsenz in meine Stimme. Der ›magische‹ »Pultec EQP-1A« von Universal Audio ermöglicht eine präzise und musikalische Frequenzbearbeitung. Gerade die Funktionsweise, Frequenzbereiche gleichzeitig anzuheben und abzusenken, bietet einzigartige Sound-Möglichkeiten. Diesen ›Pultec-Trick‹ wende ich selbst an, wie man an meinen Einstellungen des Plugins ablesen kann:

»Pultec EQP-1A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Pultec EQP-1A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Bei einer Frequenz von 60 Hz hebe ich sowohl an (BOOST +2), senke zugleich auch ab (ATTEN -1). Allein dadurch klingt meine Stimme voller und wärmer, ohne unsauber oder ›matschig‹ zu tönen. Für zusätzliche Klarheit und ›Luftigkeit‹ erhöhe ich bei 16 kHz mit der Maximaleinstellung von +10 BOOST.

LA-2A

Als vorletztes Plugin (das eigentlich das letzte ›klangverändernde‹ ist) setze ich einen absoluter Klassiker ein: »Teletronix LA-2A« in der »Silver«-Variante von Universal Audio.

»Teletronix LA-2A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Teletronix LA-2A«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Nachdem ein erster Kompressor bereits als Hardware-Komponente in meinem dbx 286s aktiv ist und die extremen Spitzen abfängt, setze ich das »LA-2A«-Plugin quasi als ›Weichzeichner‹ ein: die PEAK REDUCTION ist so eingestellt, daß maximal etwa 3 dB Kompression erreicht wird.

Pro-L 2

Meine Plugin-Kette beschließt der »Pro-L 2«-Limiter von FabFilter, der dafür sorgen soll, daß sich die Lautstärke im grünen, allenfalls im orangenen Bereich aufhält.

»Pro-L 2«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

»Pro-L 2«

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2024)

Dafür habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen: Um eine möglichst natürliche, unverfälschte, unverzerrte und dennoch dynamische Stimmwiedergabe zu erzielen, habe ich den Algorithmus auf »Transparent« gesetzt, die LOOKAHEAD-Zeit auf 2,5 ms, ATTACK auf 7,5 ms sowie RELEASE auf 75 ms. Das True Peak Limiting ist aktiviert, um Übersteuerungen zu vermeiden, und das vierfache Oversampling sollte ausreichen. Beim Output Level habe ich -1 dB gewählt, damit genügend ›Sicherheitsabstand‹ vorhanden ist. Unity Gain als auch DC Offset sind aktiviert, und die Ziellautstärke orientiert sich an den Vorgaben für Mono-Ausgaben von -19 LUFS.

Und das wäre meine überarbeitete Plugin-Kette für Sprachaufnahmen, Stand Juni 2024. (Kleinere und größere Fluktuationen kommen ständig vor.)

Meine Plugin-Kette für Sprachaufnahmen

Für ein kleines Podcast-Nebenprojekt habe ich – nach vielen Monaten des trial and error – den folgenden Filter-Prozeß erstellt, der das Rohmaterial meiner Audioaufnahmen mit minutiös aufeinander abgestimmten Plugins optimiert.

Plugin-Kette – Sprachaufnahme

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Plugin-Kette – Sprachaufnahme

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

- »GainAim« von NoiseWorks

- »RX 10 De-click« von iZotope

- »Sibilance« von Waves

- »Avalon VT-737 Tube Channel Strip« von Universal Audio

- »Pro-Q 3« von FabFilter

- »1176LN Rev E« von Universal Audio

- »Pultec EQP‑1A« von Universal Audio

- »Teletronix LA-2A Gray« von Universal Audio

- »Brainworx bx_limiter True Peak« von Plugin Alliance

- »Loudness Meter 2« von Youlean

Vermutlich ist dies ein klassischer Fall von overkill, aber ich mag den durch diese Plugin-Kette erzeugten Klang – und wenn es gut klingt, ist es gut.

SCHREI!

Matthew James Seidel bezeichnet Dostojewski als »one of the few writers who can scream in print«, eine Charakterisierung, die das ambivalente, in den Geisteswissenschaften rege diskutierte Verhältnis von Stimme und Schrift, Laut und Buchstabe, Phonem und Graphem elegant und poetisch zu glätten vermag. (»Eine Stimme ohne différance«, so Derrida, »eine Stimme ohne Schrift ist absolut lebendig und absolut tot zugleich.«) Unweigerlich stelle ich mir Dostojewski in der umstrittenen und geradezu kultisch-geprägten Primal Therapy des US-amerikanischen Psychologen Arthur Janov vor, deren Vollzug John Lennon zu seinem ersten Solo-Album, John Lennon/Plastic Ono Band (1970), inspirierte. Ob die Urschrei-Therapie den russischen Schriftsteller-Psychologen zu anderen, noch tieferen Texten geführt hätte, als es etwa das Trauma der Scheinhinrichtung am 22. Dezember 1849 oder die vierjährige Verbannung in ein sibirisches Arbeitslager getan hat?

Matthew James Seidel. »At the Firing Squad: The Radical Works of a Young Dostoevsky.« The Millions, May 3, 2017, http://www.themillions.com/2017/05/firing-squad-unique-radical-works-young-dostoevsky.html.

Jacques Derrida. Die Stimme und das Phänomen. Einführung in das Problem des Zeichens in der Phänomenologie Husserls. Aus dem Französischen von Hans-Dieter Gondek. Suhrkamp, 2003, p. 138.

Männliches No & weibliches Yes

Ich erfahre aus einer Besprechung des vierten und letzten Bandes der Beckett-Korrespondenz, daß der kürzeste in dieser Publikation abgedruckte Brief aus lediglich einem Wort bestehe: »No«, was Becketts Antwort auf eine Bitte um Erlaubnis, Eh Joe – das erste Stück, das der irische Schriftsteller fürs Fernsehen geschrieben hatte (1966) – mit männlicher statt weiblicher Sprecherstimme zu adaptieren, war. Becketts präzise Haltung, ja sein männliches »No« ist nicht weniger mißverständlich und endgültig als das weibliche »Yes«, mit dem Molly Bloom Joyces Ulysses abschließt, ein »Yes«, über das Jacques Derrida tatsächlich eine gut 50seitige Betrachtung angestellt hat! Als Joyce am »Penelope«-Kapitel schrieb, erklärte er seinem Freund Frank Budgen in einem Brief vom 16. August 1921 Mollys lexematische Körper-Topographie mit den Worten: »›Sie dreht sich wie der mächtige Erdball, langsam, sicher und gleichmäßig rund und rundherum, ihre vier Kardinalpunkte sind die weiblichen Brüste, Arsch, Uterus und Fotze, ausgedrückt durch die Wörter because, bottom (in allen Bedeutungen: Boden, Gesäß, Boden des Glases, Grund der See, Grund seines Herzens), woman, yes.‹«

David Wheatley. »Black diamonds of pessimism.« Rezension zu The Letters of Samuel Beckett, Volume Four: 1966-1989, herausgegeben von George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn und Lois More Overbeck. The Times Literary Supplement, Jan. 18, 2017, http://www.the-tls.co.uk/articles/public/beckett-letter-volume-four/.

Jacques Derrida. »Ulysses Gramophone. Hear Say Yes in Joyce.« Acts of Literature, herausgegeben von Derek Attridge, Routledge, 1992, pp. 253-309.

Frank Budgen. James Joyce und die Entstehung des ›Ulysses‹. Aus dem Englischen von Werner Morlang, Suhrkamp, 1982, p. 300.

»And I’m just like that bird«

Sowohl Edo Reents als auch Heinrich Detering stellen in der heutigen F.A.Z. die Oralität des frischgebackenen Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan als ein wichtiges Charakteristikum seines Werkes heraus. So findet man im Text des ersten die Passage: »In gewisser Weise setzt sie [das Nobelpreiskomitee?] die Literatur, die in ihren Anfängen und für lange Zeit ja mündlich war, nun wieder in ihr Recht, indem sie jemanden prämiert, der kaum Bücher vorzulegen hat, der lieber zu seiner lyra singt, also lautlich in Erscheinung tritt.« In Deterings Artikel heißt es: »Es ist die Sehnsucht, aus einer avancierten und hochdifferenzierten Schriftkultur heraus einen neuen Anschluss zu finden an die Ursprünge einer Poesie, in der Wort und Klang, Kunstwerk und Aufführung noch eine ungeschiedene Einheit gewesen waren.« So ist diese Auszeichnung weniger eine progressive oder politische Entscheidung, sondern vielmehr eine Erinnerung an die Wiege der Literatur in der Flüchtigkeit und Eindringlichkeit der Stimme, back to the roots quasi. Paradoxerweise ist Dylan verstummt; bis dato gibt es keinerlei Reaktion seinerseits auf den Nobelpreis. Und gerade deshalb möchte ich, an Mörike angelehnt, den Reents durch den Titel seines Textes eingeführt hat, schließen: ›Dylan, ja du bist’s! / Dich haben wir vernommen!‹

Edo Reents. »Er ist’s!« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Okt. 2016, p. 9.

Heinrich Detering. »Des alten Knaben Wunderhorn.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14. Okt. 2016, p. 9.

Die Welt als Tweet und Vorstellung. Stephan Porombkas E-Book »Über 140 Zeichen« versammelt sechzehn Twitter-Poetologien

Ob Jack Dorsey voraussehen konnte, wie sich sein Kurznachrichtendienst Twitter entwickeln würde, als er am 21. März 2006 die simple Nachricht »just setting up my twttr« als allerersten Tweet absetzte? Daß Twitter inzwischen viel mehr als nur eine andere, eine digitale Live-Ticker-Plattform für jedermann ist, zeigen unzählige Kreative, die ›an den Grenzen der Timeline‹ twittern und so eine neue Art von Kommunikation, Kunst, Literatur erschaffen.

Sechzehn dieser kreativen Twitterer hat der Berliner Literatur- und Kulturwissenschaftler Stephan Porombka (sich selbst eingeschlossen) in einem im März 2014 beim Frohmann-Verlag erschienenen E-Book versammelt, um einen »Einblick in ihre Twitterwerkstatt« (so der Untertitel) zu bekommen, ihnen also quasi eine Selbstreflexion ihrer Twitter-Strategie, ihres Schreibens, Lesens und Kommunizierens abzuverlangen. Dabei kommt der Präposition über, die sich im Titel findet, besonderes Gewicht zu.

»Über 140 Zeichen« bezieht sich einerseits auf die simple Feststellung, daß die im vorliegenden E-Book versammelten Essays über die von Twitter vorgegebene 140-Zeichen-Begrenzung hinausgehen, also mehr oder länger als ein Tweet sind. Andererseits signalisiert das Über die Behandlung eines bestimmten Themas, wie man es von Titeln antiquiert klingender Studien kennt, von Ciceros De oratore etwa, von Nietzsches »Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne«, ja auch von Sloterdijks Du mußt dein Leben ändern. Über Anthropotechnik – in diesem Falle also: Über Twitteroder: Über Tweets oder: Über das Twittern.

Bereits mit der Ambivalenz des Titels wird ein maßgeblicher Wesenszug Twitters deutlich: Der enge Raum, der zur Verfügung steht, wird durch Doppeldeutigkeiten, durch Wortspiele, ja sogar durch Verkürzungen aufgesprengt und erweitert: »Die Kunst: Komplexes andeuten und mit einer epischen Geschichte in wenige Zeichen eindampfen. Gähnend uninteressante Abläufe in dekorativer Sprache komplex aufblasen oder faszinierende Vorkommnisse mit derber Sprache minimalisieren.« (@Chouxsie) Autor und Leser, Twitterer und Follower finden hier, so könnte man sagen, eine Idylle vor, die Jean Paul in seiner Vorschule der Ästhetik als »Vollglück[] in der Beschränkung« definiert.

In dieser Idylle als »Twitterwerkstatt« blühen Gedanken, Welten, Sprache(n); der Mikrobloggingdienst wird zum »Mikromagazinleben« (@sinnundverstand), zum »Sprachkunstdienst« (@Chouxsie), zum »Jump-’n’-Run-Spiel« (@FrohmannVerlag). Und es ist gerade der Spielcharakter des Twitterns, das Twittern als (durchaus auch im Wittgensteinschen Sinne zu verstehendes) Sprachspiel, eine Praxis, in der mit und durch Sprache gespielt wird, was in allen hier versammelten Beiträgen als verbindendes und äußerst positives Hauptmerkmal durchscheint: Twitter als »Wir-Spielautomat«, als »Lernspiel«, als »Strategiespiel«, als »Open-World-Spiel«, als »Wir-Ego-Shooter-Spiel« (@FrohmannVerlag). Die sechzehn Autoren, von denen einige ihre Twitter-Maske auch in ihren Essays nicht absetzen und mit ihrer Kunstfigur in Dialog treten, mit einem anderen Ich spielen, es sprechen lassen (@NeinQuarterly hält sich in seinem Beitrag konsequent an die Raumbeschränkung und geht nicht ›über 140 Zeichen‹ hinaus), nennen Spiel, Zufall, Narzißmus als Tweet-Impetus: »Auf Twitter geht es für mich nur um eine Sache: mich selbst. Es ist das perfekte Medium für Menschen, die gleichermaßen narzisstisch und nur bedingt gesellig sind.« (@Wondergirl)

Zugleich geht es in den Mikro-Poetologien auch immer wieder um die Frage nach der Literarizität Twitters: »Dem Wesen nach aber sind Tweets eine Textform, die auf die nächste (oder fernste) Zukunft abonniert ist.« (@HansHuett) Nach dem Tod des Autors zeigt uns Twitter dessen Auferstehung in 140 Zeichen. @HansHuett sieht in Tweets die »nächste Literatur« emporsteigen: »Zusammenfügen, Kuratieren und Dichten«. Und auch @MannvomBalkon, dessen Twitter-Überlegungen äußerst gewinnbringend sind, erkennt in Tweets literarische Qualitäten: »Denn Twitter, diese ›nächste Literatur‹, ist ihrer Natur nach eine Literatur der Unruhe. Sie entsteht aus der Unruhe, sie beschreibt diese Unruhe und sie wird in der Unruhe rezipiert und kommentiert.« (@MannvomBalkon)

Neben der Frage nach Relevanz, der Suche nach Pointen, dem Umgang mit Sucht ist es eben die Flüchtigkeit, die das Twittern als neue Literaturform ausmacht: »Nebenbei ist Twittern nichts anderes als Kritzeln. Kritzeln mit Buchstaben. Das rasch Hingeworfene, nur mit wenigen Strichen Umrissene macht den Reiz aus. Für genaue Beschreibungen ist kein Platz. Hier ein Strich, dort ein Kritzel-Kratzel, zack – raus!« (@sinnundverstand) Dieses »Schreiben in nervösen Zeiten in einem nervösen Medium« (@Anousch) ist zudem oftmals maßgeblich vom Zufall geprägt. Im 36. Paragraphen seiner Morgenröthe schreibt Friedrich Nietzsche: »Und doch liegt auf der Hand, dass der Zufall ehemals der grösste aller Entdecker und Beobachter und der wohlwollende Einbläser jener erfinderischen Alten war, und dass bei der unbedeutendsten Erfindung, die jetzt gemacht wird, mehr Geist, Zucht und wissenschaftliche Phantasie verbraucht wird, als früher in ganzen Zeitläuften überhaupt vorhanden war.«

Eben den Zufall beschreibt @stporombka in seinem lesenswerten Werkstattbericht: »Es beginnt mit dem Zufall, der die Idee des Schicksals ablöst und lieber mit Wahrscheinlichkeiten, Risiken und den Fragen einer auf die Zukunft hin offenen Gegenwart umgeht.« (@stporombka) In einer Alltagsbeobachtung werden Licht und Schatten, Text und Bild miteinander verquickt, photographiert, getwittert; das Verbinden des Unverbundenen, das Zusammenbringen des Auseinanderliegenden, die Sichtbarmachung des Unsichtbaren – all dies ist Signum einer neuen Kunst, einer nächsten Literatur, einer morgigen Art des Präsentierens, Teilens, Kommentierens, die heute schon Alltag ist: »Die Kunst ist fasziniert davon, dass diese Bewegung auf spielerische Weise neuen Sinn erzeugt.« (@stporombka)

Und da ist es wieder: das Spiel, das Twitter ist, Twitter, das ein Spiel ist, »ein Spiel frei schwebender Aufmerksamkeit« (@HansHuett), was der Literaturwissenschaftler Roland Reuß in seiner 2012 erschienenen Meditation Ende der Hypnose. Vom Netz und zum Buch kritisiert: »›Online‹-Sein«, so Reuß, »bedeutet perforierte Aufmerksamkeit.« Man möchte diese negative Einschätzung der digitalen Welt im allgemeinen positiv auf Twitter im besonderen ummünzen: »Die Epen verpuffen, aber einen Gedanken, der das Beobachtete kondensiert, den kann ich behalten, umformen, immer weiter komprimieren, bis er in 140 Zeichen passt.« (@UteWeber) Hier und in anderen Beiträgen aus der »Twitterwerkstatt« kommt Konzentration zum Vorschein, Konzentration auf das Flüchtige, das einerseits schnell und ›im Flow‹, andererseits korrigiert, umgeschrieben, nachbearbeitet und erst über den Umweg des Entwürfe-Ordners getwittert wird, um ein möglichst perfektes Kunstwerk als ›Kunstzwerg‹ zu erschaffen: »Was ich gern möchte, ist ein gewisser eigener ›Twist‹ in den Tweets. Ein besonderer Reiz in der Formulierung, etwas Angeschärftes, etwas, das verdutzen lässt. Ein Bruch, ein Riss, eine Perspektivumkehr, ein Ebenenwechsel.« (@MannvomBalkon)

Interessant erweist sich die teils jahrelange Genese der Twitter-Autoren von einfachen Followern einfacher News- oder Promi-Accounts zu kreativen Wortführern mit eigenen Themen, eigener Sprache, eigenem Stil. So zeigen die Beiträge eindringlich, spielerisch, ja auch verrückt das Finden einer zunächst fremden Stimme auf, die im Twitter-Universum als die eigene adaptiert, gepflegt sowie stets ein-, um- und neugestimmt wird: »Die Kunst des Twitterns ist vielleicht, diesen Anfang zu überwinden, seine Stimme zu finden und seine Inhalte, dabei seiner Blase zu entkommen, neue Blasen zu finden und auch bei Zeiten bereit sein, sie wieder platzen zu lassen.« (@Milenskaya)

Der Leser erfährt in Über 140 Zeichen viel über unterschiedliche poetologische Konzepte, über Inspirationsquellen, Intentionen, Inhalte, Impulse und Interaktionen mit anderen Twitterern. Teilweise sind die Essays mit Tweets der jeweiligen Autoren durchsetzt, als anschauliche Beispiele einerseits, als Auflockerungen des Meta-Textes andererseits, was Lust am Text bedeutet und Lust auf Text oder präziser: Lust auf Tweets und das Twittern macht. Das Nachwort @stporombka’s, das ich mir als Vorwort gewünscht hätte, überzeugt als Skizze poetologischer Reflexionen, als historischer Blick auf den Umgang mit und den Einblick in die Werkstatt des Autors vom 18. Jahrhundert bis in die digitale Gegenwart, in der der Literatur- und Textbegriff erweitert wird und sich harscher Kritik, ja geradezu »Bremsversuchen« ausgesetzt sieht: »Statt mit den neuen Formen zu experimentieren und auch ihre kritischen, widerständigen Möglichkeiten zu testen, wird jeder, der online ist und postet, twittert, faved oder liked, erstmal darauf verpflichtet, das schlechte Gewissen zu haben, nichts Sinnvolles zu tun und mehr noch: an der kulturellen Sinnentleerung teilzuhaben.« (@stporombka)

Als Abschluß des E-Books finden sich »Twitterbiografien«, die genauer als »Twittererbiographien« bezeichnet werden müßten, aus denen hervorgeht, daß sich einige der hier vorgestellten Autoren bereits mit eigenen Veröffentlichungen ›über 140 Zeichen‹ hervorgetan haben oder noch hervortun werden. Dies verspricht nicht weniger spannend zu sein als die hier vorgestellten Mikro-Poetologien des Twitterns: »Wie ich Tweets verfasse, kann ich kaum beschreiben. Sie kommen oder sind schon da. Wie soll ich den Geburtsort wüster Gedankenblitze beschreiben?« (@Chouxsie)

Über 140 Zeichen. Autoren geben Einblick in ihre Twitterwerkstatt

Hg. Stephan Porombka

Berlin: Frohmann, 2014

E-Book (ePub, mobi, pdf)

Preis: EUR 2,99

ISBN: 978-3-944195-24-7

The Final Chords. Roger Waters, Pink Floyd und eine Totenmesse für den Nachkriegstraum

»Pink Floyd’s success is difficult to analyse or explain.«

Joe Boyd. White Bicycles. Making Music in the 1960s.

»WHERE ALL ROADS LEAD TO ROME«. So heißt es im Trailer des 1968 in die Kinos gekommenen Kriegsfilms Lo sbarco di Anzio mit Robert Mitchum als zynischem Kriegsreporter Dick Ennis in der Hauptrolle. Der Film basiert auf den 1961 erschienenen Erinnerungen Anzio des walisischen Reporters Wynford Vaughan-Thomas, der für die BBC von Kriegsschauplätzen in ganz Europa berichtete. Anzio thematisiert eine der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, die sogenannte »Operation Shingle«, beginnend am 22. Januar 1944 mit der Landung alliierter Truppen in der mittelitalienischen Region um Anzio und Nettuno, am Tyrrhenischen Meer gelegen. Ausgegebenes Ziel der Aktion: die ›Befreiung‹ Roms.

And the Anzio bridgehead

Was held for the price

Of a few hundred ordinary lives…

In einer amerikanischen Original-Dokumentation wird einer der alliierten Offiziere mit den Worten zitiert: »What you need to fight a war over this ground is an army of bulletproof kangaroos.« Der Sprecher fügt hinzu: »The kangaroos―to be effective—would have had to be amphibious as well as bulletproof.« Die topographischen Gegebenheiten standen den Alliierten als dritter Gegner neben deutschen und italienischen Soldaten gegenüber. »Operation Shingle« dauerte gut viereinhalb Monate und kostete etwa 12.000 Menschen das Leben; die Zahl der Verwundeten und Vermißten beträgt fast 67.000. Einer der Gefallenen war Second Lieutenant Eric Fletcher Waters, Dienstnummer 292975, 8th Bn., Royal Fusiliers (City of London Regiment).

It was just before dawn

One miserable morning in black ’44…

Heute vor 30 Jahren, am 21. März 1983, erschien im Vereinigten Königreich das Konzept-Album The Final Cut, das einige Kritiker als das letzte Pink Floyd-, andere als Roger Waters’ erstes Solo-Album ansehen. (Kurt Loder sieht in seiner Rezension vom 14. April 1983 für das Rolling Stone Magazinegar in Pink Floyd nur noch ein Waterssches Pseudonym.) Für beide Sichtweisen lassen sich überzeugende Argumente finden. Daß Pink Floyd während oder spätestens nach dem 1979 veröffentlichten The Wall, dem meistverkauften Doppel-Album der Musikgeschichte, zerbrach, zeigt sich an dessen Nachfolger The Final Cut: Keyboarder Richard Wright war nicht mehr Mitglied der Band; Roger Waters schrieb die Musik, die mit der von Hugo Zuccarelli entwickelten ›holophonischen‹ Technik in nicht weniger als acht Studios aufgenommen wurde, und die kriegskritischen Texte des neuen Albums alleine; David Gilmour und Nick Mason fungierten lediglich als Gastmusiker mit äußerst sporadischem Einsatz. (Mason wurde gar als Handlanger zu Tonaufnahmen von Kriegsflugzeugen und quietschenden Autoreifen nach Warwickshire entsandt.) Vor diesem Hintergrund spiegelt sich die Kriegsthematik des Albums im Bandkonflikt wider – ein weiterer Grund, sich The Final Cut, das oft im Schatten von The Dark Side Of The Moon und The Wall steht, in seinem Jubiläumsjahr wieder anzuhören. (Ja, auch das ›Über-Album‹ von der dunklen Seite des Mondes feiert in diesem Jahr – und zwar in drei Tagen, am 24. März – einen runden, einen 40. Geburtstag, doch meine ich, daß The Final Cut mehr Aufmerksamkeit gebührt, als ihm bislang zuteil geworden ist.)

Bevor die Musik ertönt, empfiehlt es sich, einen genaueren Blick auf das Äußere des Albums zu werfen. Die Plattenhülle, die verschiedene Verdienstorden aus dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wurde von Roger Waters entworfen; sein Schwager Willie Christie steuerte die Fotos bei. Titel, Untertitel und Widmung sind nicht minder wichtig für die Setzung des Konzepts: »the final cut / a requiem for the post war dream / by roger waters / performed by pink floyd«, steht da, in Schreibmaschinen-Minuskeln gesetzt. Dazu kommt, ganz weit unten, quasi im Kleingedruckten: »for eric fletcher waters 1913 – 1944«. Waters’ Vater Eric Fletcher, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag hätte feiern können, fiel während der »Operation Shingle« am 18. Februar; sein Sohn Roger war zu diesem Zeitpunkt fünf Monate alt: »I was just a child then, now I’m only a man«.

And kind old King George

Sent mother a note

When he heard that father was gone…

Als ein monothematisches Requiem soll dieses Album also fungieren, eine Begräbnisfeier für gefallene Soldaten und Angehörige, eine Totenmesse für den Nachkriegstraum, der durch die britische Regierung, durch Gier und Machtstreben zerstört worden ist: »By the cold and religious we were taken in hand / Shown how to feel good and told to feel bad / Tongue tied and terrified we learned how to pray / Now our feelings run deep and cold as the clay«. Mit den Worten: »Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis« beginnt der liturgische Introitus. The Final Cut begrüßt seinen Hörer direkt und stellt ihm Fragen: »Tell me true / Tell me why / Was Jesus crucified? / Was it for this that daddy died?«. Beiden Eröffnungssequenzen ist der flehentliche Ton gemein, ein Ton, der sich über die 46 Minuten des Albums mal weinerlich, mal quälend, mal anklagend, mal sarkastisch nuanciert (was mich an James Joyce’ Ulysses erinnert, genauer: an die ersten Worte des stattlich-feisten Buck Mulligan: »Introibo ad altare Dei«, der Beginn des Stufengebets). Damit wäre die persönlich-religiös-politische Ausrichtung des Albums markiert. Folgend die Tracklist:

1. The Post War Dream

2. Your Possible Pasts

3. One Of The Few

4. When The Tigers Broke Free

5. The Hero’s Return

6. The Gunner’s Dream

7. Paranoid Eyes

8. Get Your Filthy Hands Off My Desert

9. The Fletcher Memorial Home

10. Southampton Dock

11. The Final Cut

12. Not Now John

13. Two Suns In The Sunset

»When The Tigers Broke Free« wurde erst 2004 im Zuge der von EMI remasterten CD als Track 4 eingefügt und vergrößerte somit das Album auf insgesamt 13 Titel. Der Song paßt hervorragend in das Konzept von Verlust, Krieg und Schmerz: »They were all left behind / Most of them dead / The rest of them dying / And that’s how the High Command / Took my daddy from me«. Über dem gesamten Album liegt die trügerisch-wabernde Stille eines Kriegsmorgens, an dem der Schlachtennebel in der Luft hängt. Die Abwesenheit des Vaters schwingt in jeder gequält-flehenden Silbe Roger Waters’ mit, die auch der abwesende David Gilmour mit seiner markanten, kräftigeren Stimme nicht besser hätte interpretieren können. Ohnehin sticht Waters’ sehr prononcierte, akkurate Betonung heraus, was durch die 2011 erneut remasterte Version des Albums noch deutlicher wird. Diese Klarheit hat Roger Waters Bob Dylan, dem Ewignuschler, voraus, mit dem er sich als Geschichtenerzähler auf einer Stufe wissen kann. Hier schreit ein Kind den Verlust seines Vaters auf Platte, hier packt ein fast Vierzigjähriger seine Psyche zwischen zwei Albumdeckel, hier engagiert sich ein Künstler politisch und demonstriert gegen die falsche Politik, gegen den Unsinn des Tötens, zusätzlich befeuert durch den damals aktuellen Falklandkrieg: »Should we shout / Should we scream: / ›What happened to the post-war dream?‹ / Oh Maggie, Maggie what did we do?« Es gibt kaum ein zweites Album, das ein so überzeugendes, kohärentes Statement darstellt wie The Final Cut. Roger Waters untersucht hier nicht nur »possible pasts«; er lenkt den Blick auch auf eine »possible future« und die Gegenwart, in der sich die Geschichte zu wiederholen droht:

We showed Argentina

Now let’s go and show these

Make us feel tough

And wouldn’t Maggie be pleased?

In Mark Blakes 2008 erschienener, vorbildlicher und höchst informativer Bandgeschichte Pigs Might Fly. The Inside Story Of Pink Floyd heißt es: »For Roger Waters, a songwriter informed by the shadow of war on his own life, this latest conflict [the Falklands conflict] was yet more grist to the mill. By the time Pink Floyd began work on a follow-up album to The Wall in July 1982, the war in the South Atlantic was foremost in his mind. The futile loss of lives on both sides was one factor, but there was also the belief that the conflict was being manipulated as a potential vote-winner in a country puffed up with nationalist pride. ›I’m not a pacifist,‹ said Waters. ›I think there are wars that have to be fought, unfortunately. I just don’t happen to think that the Falklands was one of them.‹« Die Frage, die sich Roger Waters bei der Konzeption des Albums gestellt haben könnte und die an die Dialektik der Aufklärung erinnert, lautet: ›Wie kann nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs so etwas wie ein Falklandkrieg überhaupt möglich sein?‹

Rund 400 Kilometer östlich der südamerikanischen Küste liegen die Islas Malvinas, die Falklandinseln, ein abgelegener Archipel, der seit seiner Entdeckung im 17. Jahrhundert abwechselnd und teils gleichzeitig unter spanischer, französischer, argentinischer und britischer Flagge stand. Die argentinische Militärjunta entschloß sich 1981, die Inseln zurückzuerobern, um dadurch an Popularität in der Bevölkerung zu gewinnen. Am 2. April 1982 wurden die Malvinen besetzt, was nach der britischen Truppenentsendung in einen blutigen, 74 Tage dauernden Krieg eskalierte, bei dem etwa 900 Menschen ums Leben kamen. Die Niederlage Argentiniens führte zum Sturz der Miltärjunta und zur Entmachtung des Diktators Leopoldo Galtieri. In Großbritannien erreichte Margaret Thatchers Beliebtheit ihren Höhepunkt. Wenn man ganz genau hinhört, wird der Falklandkrieg gleich zu Beginn von The Final Cut, in der vorgeschalteten Radio-Sequenz des Introitus-Songs »The Post War Dream« erwähnt (im oben eingefügten Video ist es deutlicher zu hören): »It was announced today, that the replacement for the Atlantic Conveyor the container ship lost in the Falklands conflict would be built in Japan, a spokesman for…« (Erst vor wenigen Wochen wurde der latent schwelende Konflikt erneut entfacht, doch diesmal auf demokratische Art: Die 1.672 wahlberechtigten Inselbewohner stimmten am 10. und 11. März 2013 in einem Referendum über ihren politischen Status ab: Bei einer Wahlbeteiligung von gut 92 Prozent votierten 98,8 Prozent für einen Verbleib unter britischer Herrschaft. Argentinien erkannte die Abstimmung nicht an.)

Brezhnev took Afghanistan

Begin took Beirut

Galtieri took the Union Jack

And Maggie, over lunch one day,

Took a cruiser with all hands

Apparently, to make him give it back…

Militärische Auseinandersetzungen in den vierziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts bilden die Eckpunkte von The Final Cut. In ihm treffen sich Sūnzǐs gut 2.500 Jahre alte Kunst des Krieges, in der der Krieg mahnend als »Weg zum Weiterbestehen oder zum Untergang« definiert wird, und George Harrisons 1970 auf seinem Dreifachalbum All Things Must Pass herausgebrachte »Kunst des Sterbens«: »There’ll come a time when all your hopes are fading / When things that seemed so very plain / Become an awful pain / Searching for the truth among the lying / And answered when you’ve learned the art of dying«. Der letzte Schnitt vereint Frieden und Krieg, Leben und Tod, Wahrheit und Lüge, Kunst und Politik in überraschend zarten, sehr melodisch-melancholischen Klavier-, Streicher- und Akustik-Gitarren-Passagen, die urplötzlich von Waters’ teils gellenden, teils stranguliert klingenden Schreien, Raphael Ravenscrofts aufjaulenden Saxophon-Soli oder Ray Coopers Percussion-Bombenhagel unterbrochen werden.

Von diesem Bombenhagel ist jedoch »in the space between the heavens / And the corner of some foreign field«, einem scheinbar ort- und zeitlosen Areal, in dem ein Bordschütze einem Traum erliegt, nichts zu hören. Einzig der Wind durchströmt die Einsamkeit, untermalt vom zurückhaltend-reduzierten Klaviereinsatz Michael Kamens. »The Gunner’s Dream«, der erste Höhepunkt des Albums, nimmt seinen Hörer mit in luftige Höhen: »Floating down through the clouds«. Waters’ sanfte, ja rücksichtsvoll-einfühlsame Stimme erreicht hier ebenso wie seine poetische Kraft ihren Höhepunkt: »Goodbye Max / Goodbye Ma / After the service when you’re walking slowly to the car / And the silver in her hair shines in the cold November air / You hear the tolling bell and touch the silk in your lapel / And as the teardrops rise to meet the comfort of the band« – eine lange Pause setzt ein, die nur von einer fernen Kirchenglocke durchbrochen wird – »You take her frail hand« – wieder eine Pause, doch diesmal beendet Waters’ aufschreiende Stimme nebst Schlagzeug und Saxophon die Geborgenheit der Erinnerung: »And hold on to the dream!«

Nach dem aufrüttelnden Instrumentalteil geht es sanft weiter: »A place to stay / Enough to eat / Somewhere old heroes shuffle safely down the street / Where you can speak out loud about your doubts and fears / And what’s more / No one ever disappears / You never hear their standard issue kicking in your door«. Der Traum, der Nachkriegstraum, imaginiert eine friedliche Welt ohne Kriege, ohne Hunger, ohne Zensur – und ohne Attentate: »You can relax on both sides of the tracks / And maniacs don’t blow holes in bandsmen by remote control.« Mit Verweis auf zwei Nagelbombenattentate, die die IRA am 20. Juli 1982 während britischer Militärfeierlichkeiten im Hyde Park und im Regent’s Park durchgeführt hatte, knüpft Waters neben Zweitem Weltkrieg und Falklandkrieg einen dritten Gewalt-Faden in seinen Albumteppich ein. Bei den Londoner Anschlägen verloren elf Soldaten und sieben Pferde ihr Leben; mehr als 50 Personen wurden verletzt.

And everyone has recourse to the law

And no one kills the children anymore…

Trotz der aussichtslosen Lage, den Nachkriegstraum jemals verwirklichen zu können, läßt Roger Waters nicht locker. Für eine bessere Welt erbaut er das »Fletcher Memorial Home«, eine psychiatrische Anstalt, in der »incurable tyrants and kings« untergebracht werden und so der Welt nicht mehr mit ihren Kriegs- und Vernichtungsspielen schaden können. Schon nach den ersten Takten des Songs ist man gebannt von Waters’ Stimme, die – man konnte es sich nicht vorstellen – noch eindringlicher, noch flehender, noch verletzlicher, zugleich noch anklagender, noch wütender, noch sarkastischer klingen kann: »Did they expect us to treat them with any respect?«, fragt er rhetorisch. Wie aus einem Kerker emporhallend fordert diese aufrüttelnde Stimme: »Take all your overgrown infants away somewhere / And build them a home / A little place of their own«. In »The Fletcher Memorial Home«, dem zweiten Höhepunkt von The Final Cut, wird es ganz deutlich: Es geht um Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung. In dieser temporalen Überschneidung konvergieren auch Weltgeschehen und Familiengeschichte: In die nach seinem Vater Eric Fletcher benannte Einrichtung weist Roger Waters Politiker aus der ganzen Welt ein: »Reagan and Haig / Mr. Begin and friend / Mrs. Thatcher and Paisley / Mr. Brezhnev and party / The ghost of McCarthy / And the memories of Nixon / And now adding colour / A group of anonymous Latin-American meat packing glitterati« – ein personales Potpourri in einer skurrilen Szenerie, das filmisch kongenial umgesetzt (und unter anderem mit Churchill, Hitler und Napoleon erweitert) wurde. Durch ein fantastisches, an »Comfortably Numb« vom Vorgängeralbum The Wall erinnerndes Gitarren-Solo David Gilmours muß »The Fletcher Memorial Home« zu den besten Pink Floyd-Songs gezählt werden.

Is everyone in?

Are you having a nice time?

Now the final solution can be applied…

Die Endlösung auf Diktatoren und Schurken angewandt – ein radikaler Gedanke! Glücklicherweise trägt das Album diesen morbid-inhumanen Beigeschmack nicht weiter. Im Gegenteil: Mit dem anschließenden »Southampton Dock«, einem teils als Sprechgesang vorgetragenen Klagelied an die heimkehrenden Kriegsteilnehmer, fokussiert Waters’ erneut das eigene vaterlose Schicksal: »When the fight was over / We spent what they had made / But in the bottom of our hearts / We felt the final cut« – eine perfekte Überleitung zum titelgebenden, von Depressionen, Selbstzweifeln und Suizidgedanken getränkten Song des Albums: »I held the blade in trembling hands«, doch die Courage, diesen letzten Schnitt auszuführen, kann das Ich nicht aufbringen. Oder handelt es sich etwa um eine Metapher, um den final cut im iron curtain? Wie so oft liegt dies im Auge des Betrachters.

Und wenn man genau hinschaut, gibt es über das ganze Album verstreut die unterschiedlichsten ›Augen-Blicke‹: Die »Paranoid Eyes«, hinter denen man sich ›verstecken, verstecken, verstecken‹ kann, sind ebenso wirkmächtig wie »petrified« oder »brown and mild eyes«. Als klassische Seelenfenster geben sie Auskunft über die Verfassung des Individuums – oder versuchen diese zu kaschieren. Zudem üben Augen als (elektronische) Überwachungsinstrumente Macht aus: »If you negotiate the minefield in the drive / And beat the dogs and cheat the cold electronic eyes«. Schließlich kann der Blick verzerrt sein, durch Tränen etwa oder gar als Zeichen extremer psychischer Instabilität: »Through the fish-eyed lens of tear stained eyes / I can barely define the shape of this moment in time«, heißt es in »The Final Cut«, wohingegen sich die Patienten des »Fletcher Memorial Home« sicherfühlen im »permanent gaze of a cold glass eye«. Es sind herrschende und verlorene Blicke, Blicke tiefster Trauer und Wut, Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit, die den Hörer von The Final Cut anblicken und ihm auch das Sehen, das Erkennen, das Begreifen lehren, was schon im lateinischen videre semantisch zusammengefaßt wurde.

Make them laugh

Make them cry

Make them lie down and die…

Doch damit nicht genug! Nach dem krachend-ätzenden, auch als Single herausgebrachten Stück »Not Now John« (das nicht, wie viele meinen, ein Tribute-Song für den 1980 ermordeten John Lennon ist; ein solcher findet sich auf About Face, dem im März 1984 veröffentlichten zweiten Solo-Album David Gilmours, mit dem prägnanten Titel »Murder«) erweitert Roger Waters die Sichtweise auf Konflikte, Kriege, Attentate mit der düsteren Vision eines atomaren final cut: »Two Suns In The Sunset«, das die letzten Momente vor der nuklearen Zerstörung beschreibt: »Ashes and diamonds / Foe and friend / We were all equal in the end«. Mit diesen durchaus positiven, hoffnungsvollen Worten vor der sicheren Vernichtung der Menschheit endet The Final Cut – und es endet in gewisser Weise aristotelisch: In »The Post War Dream«, dem ersten Song, ist von der »rising sun« die Rede; »Two Suns In The Sunset« läßt diese dann mitsamt der Welt untergehen. Dennoch: Waters’ Wut, Kritik und Anklage, seine Verzweiflung und Trauer scheinen sich in ein versöhnliches, sich in sein Schicksal ergebenes, wahre Werte erkennendes Subjekt transformiert zu haben. Kann man also von einem Happy End sprechen oder schwingt vielmehr Resignation und Ironie mit? Denn wenn man genau hinhört, gibt es noch eine letzte Radio-Sequenz, einen Auszug aus einem fiktiven Wetterbericht, der das Album abschließt: »Tomorrow will be cloudy with scattered showers spreading from the east… with an expected high of 4,000 degrees celsius…« Keine allzu schöne Prognose.

I saw the best minds of my generation destroyed by madness…

Mit The Final Cut hat Roger Waters, der am 6. September seinen 70. Geburtstag feiern wird, sein persönliches »Howl« geschaffen. Er hat Pink Floyd auch in einem neuen Jahrzehnt eine wichtige, hörbare, kritische Stimme gegeben – und dieser bis heute Gültigkeit und Kraft verliehen. Daß es sich dabei um einen Schwanengesang handelt, macht das Album auch vor dem Hintergrund der Kriegs-, Zerfalls- und Verlustthematik umso authentischer.

Take heed of his dream

Take heed…

Pink Floyd

The Final Cut. A Requiem For The Post War Dream

Digital Remaster 2011

Pink Floyd Music Ltd. EMI

Robert Cray, Geschichtenerzähler

Die Geschichte, die uns Robert Cray in einer Mischung aus Blues, Soul und Reggae erzählen möchte (»Have a seat and I’ll tell you a tale«), kommt auf den ersten Blick als ein unterhaltsamer Zeitvertreib daher, als Kurzweil, doch sie ist es mitnichten: Mit seiner eindringlichen, ins Falsett entgleitenden Stimme, die ansonsten posaunig-mahnend tönt, klagt Cray das Fehlverhalten eines Mannes namens Johnny an, »who turned out to be a cheater«. Johnny, ein Egoist und Angeber (»All the money and the clothes / And the cars that he drove just kept his ego fed«), betrügt seine Frau mit »number two«, läßt sie mit den Kindern und dem Haushalt alleine. Doch nicht nur Johnny steht im Fokus von Crays Anklage: mit ihm bezichtigt er indirekt die Gesellschaft, die Bewohner der Stadt, des Fehlverhaltens, da sie von Johnnys »playboy-thing« wußten und es insgeheim tolerierten: »Everyone in town knew he always made the rounds / Not a word was said / To his friends he was king / Cause he thought of everything / Except his number one«. Doch letztlich kommt alles raus: die Geliebte findet seine Telefonnummer. Das Gerücht geht um, die beiden Frauen hätten die ganze Nacht miteinander gesprochen, »[t]hey had to teach him a lesson / They had to make things right«. Der »arme Johnny« wird schließlich mit vereinten Kräften geschnappt (»he got caught in a trap and it snapped«) und niedergemacht: »Once from the left, then from the right / They took him down late that night«. Cray zelebriert diese Aktion genüßlich, indem er sie dreimal im Refrain wiederholt. Dabei zeigt sich die 2007er »Crossroads«-Version seines erstmals 2005 auf dem Album Twenty erschienenen »Poor Johnny« authentischer als das Original, da sie an den entscheidenden dramatischen Stellen im Refrain ein erhöhtes Tempo annimmt, an anderen verzögernd wirkt, welches die Brisanz der Handlung Johnnys unterstreicht. Ohnehin wird der Song nicht nur durch Crays hypnotisches Gitarrenspiel und seine unverwechselbare Stimme geprägt; gerade der äußerst präzise und rudimentäre Schlagzeugeinsatz Tony Braunagels, der puristisch-stakkatohafte Bass Richard Cousins‘ sowie der an Bach erinnernde Basso continuo des Keyboards von Jim Pugh erschaffen eine absolut faszinierende Atmosphäre aus Schmerz, Spannung und Anklage. Als krönender Abschluß erklingt – gleichsam als eine Art Nachruf auf Johnny (»shame on you, buddy!«) – Frédéric Chopins »Marche funèbre« (Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35, dritter Satz), was sicherlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist.