Technik

My Backup Pages

Yes, my guard stood hard when abstract threats Too noble to neglect Deceived me into thinking I had something to protect — Bob Dylan: »My Back Pages«, 1964

Haben wir nicht alle etwas, wenn nicht gar vieles, zu beschützen? Gibt es nicht für einiges, wenn nicht gar alles, vielerlei Versicherungen? Wir denken bei derartigen Überlegungen häufig an Leib und Leben, Hab und Gut, an physische Größen, die offensichtlich und daher versicherungswürdig sind. Doch wir übersehen dabei den Teil, dessen (Ver-)Sicherung wir schändlich vernachlässigen, nämlich denjenigen unseres immer größer werdenden digitalen Lebens. Für dieses und für den ebenso berühmten wie berüchtigten Fall der Fälle potentieller Datenverluste durch Hardwarefehler, Softwareprobleme, Viren, Ransomware-Attacken, Diebstahl oder schlicht menschliche Fehler habe ich die folgenden Vorkehrungen als Ab- und Versicherungen in Form von Backups (Datensicherungen) getroffen.

Zunächst sollte ich darauf hinweisen, daß es verschiedene Backup-Arten gibt, die je nach (persönlichen) Anforderungen und eingesetzter beziehungsweise zur Verfügung stehender Technologie in Frage kommen und durchgeführt werden können, und zwar

- manuelle oder automatisierte Sicherungen auf externen Laufwerken wie Festplatten oder Netzwerkspeichern (NAS) oder bei Cloud-Speicher-Diensten wie etwa Google Drive, Dropbox oder iCloud, die allerdings oft nur eine Synchronisierung der Daten durchführen, kein Backup.

- Daneben können und sollten spezialisierte Backup-Programme wie Time Machine, File History oder Drittanbieter-Lösungen wie Acronis True Image, Backblaze oder ChronoSync zum Einsatz kommen, die automatische Backups mit erweiterten Funktionen wie etwa einer Datei-Versionskontrolle (um auf frühere Datei-Versionen zugreifen zu können, falls unbeabsichtigte Änderungen vorgenommen worden sind) anbieten.

Eine Kombination verschiedener Strategien möchte ich nachdrücklich empfehlen, da sie Redundanz und Sicherheit erhöht. Ich selbst verwende iCloud, Time Machine, ChronoSync und Backblaze, und ich möchte nachfolgend einen kurzen Überblick geben, wie meine Daten(ver)sicherung aussieht.

iCloud

Mein Cloud-Speicher-Migrationsweg begann vor gut 15 Jahren und führte mich von Google Drive über Dropbox und Sync zu iCloud, aus dem einfachen Grund, weil ich ohnehin seit gut zehn Jahren im Apple-Kosmos beheimatet bin – Kritiker sprechen von einem »walled garden«, also einem um- oder eingezäunten Garten bestehend aus Apples Hard- und Software sowie den ergänzenden Diensten – und keinerlei Probleme hatte: Es funktioniert (bislang) einfach alles. Auch wenn es noch immer keinen einfachen Weg gibt, vom einen zum anderen Cloud-Anbieter zu wechseln (ich erinnere mich ungern an die Tage und Wochen des Downloadens hier und Uploadens da), lohnt es sich durchaus, die Vor- und Nachteile gegenüberzustellen und die Online-Speicher miteinander zu vergleichen, etwa nach Preis- oder Sicherheitskriterien. Letztlich muß man sich darüber im klaren sein, daß ›die Cloud‹ nur ein Computer ist, der jemand anderem gehört.

iCloud

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

iCloud

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Wie man erkennen kann, befindet sich mein ganzes digitales Leben in Apples Cloud: über 100 Apps, gut 25.000 Photos und 1.000 Videos, rund 10.000 Mails und 20.000 iMessage-Nachrichten sowie unzählige Dokumente – darunter meine DEVONthink-Datenbanken und mein digitaler Zettelkasten in Obsidian –, die alles in allem gut 1,4 Terabyte belegen (Tendenz: steigend). Über Zuverlässigkeit, Sicherheit und Privatsphäre von iCloud läßt sich sowohl streiten als auch spekulieren.

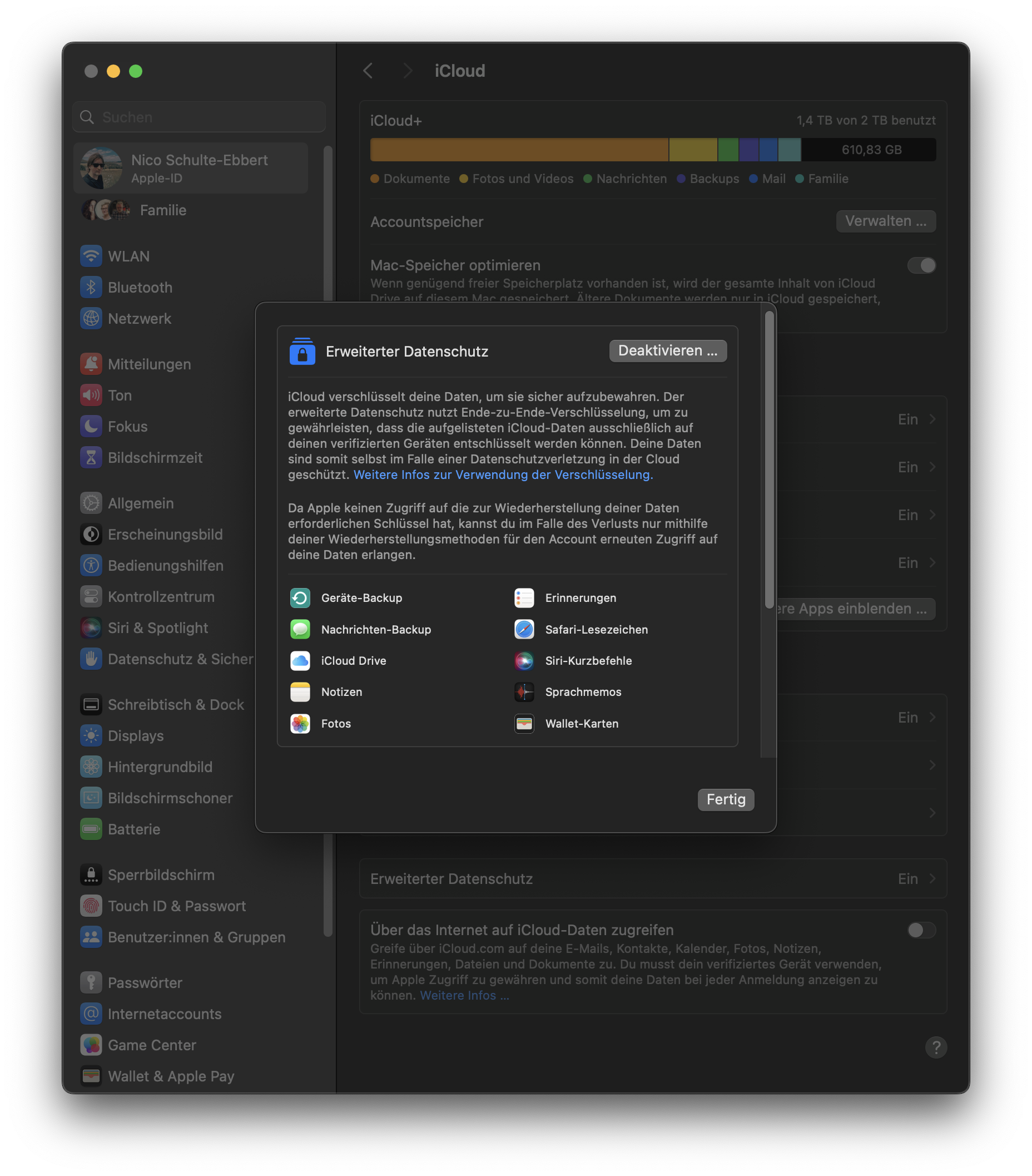

iCloud – Erweiterter Datenschutz

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

iCloud – Erweiterter Datenschutz

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ich empfehle, alle Möglichkeiten zu nutzen, die zumindest Sicherheit und Privatsphäre zu verstärken versprechen, sprich: die Aktivierung des »erweiterten Datenschutzes«, der mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die aufgelisteten iCloud-Daten versieht. Zusätzlich sollte die Funktion »Über das Internet auf iCloud-Daten zugreifen« deaktiviert werden, was verhindert, daß man (oder jemand) über einen Browser via iCloud.com auf die dort gespeicherten Daten zugreifen kann.

Time Machine

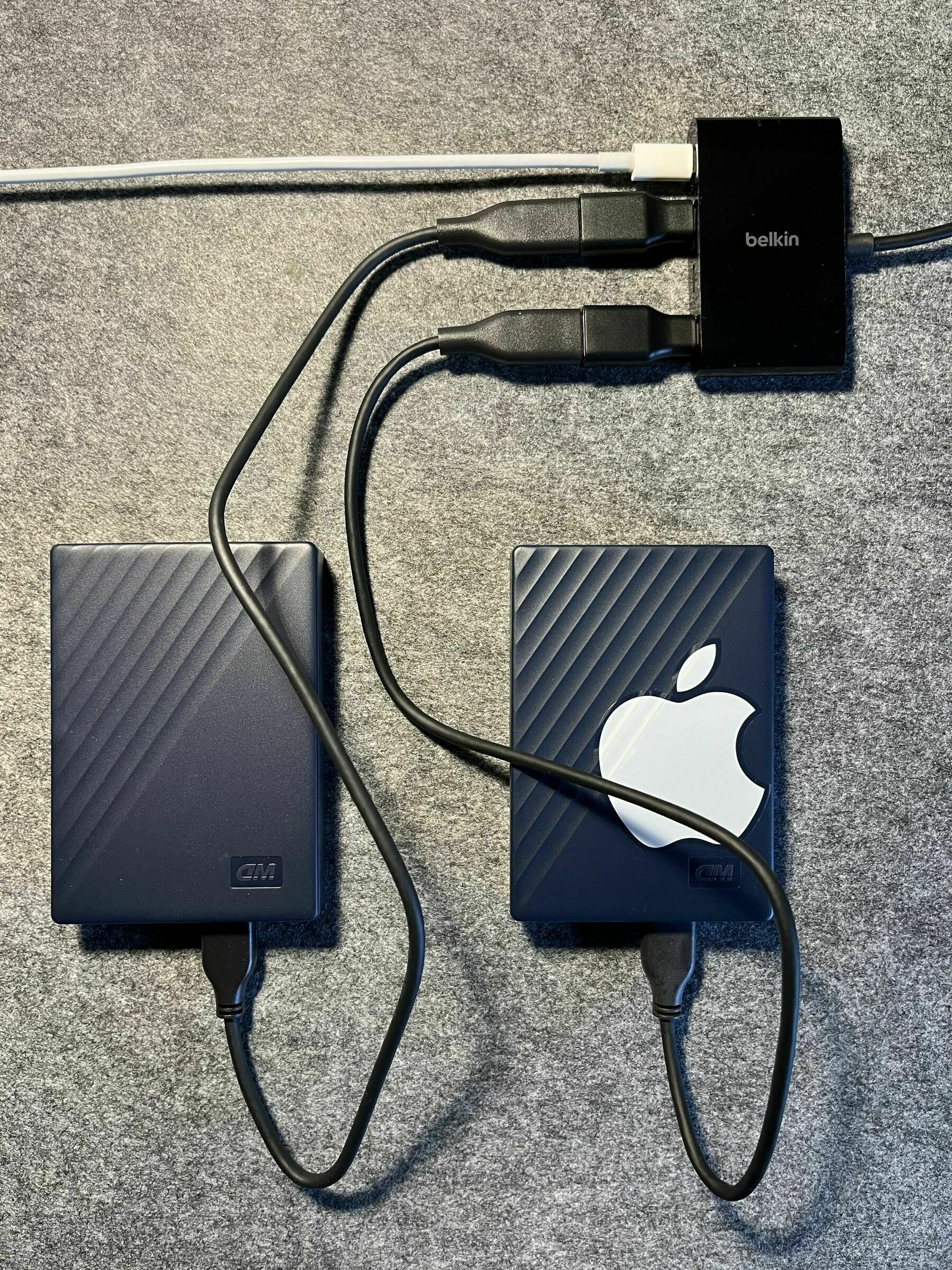

Einmal pro Woche schließe ich zwei verschlüsselte externe Festplatten an mein MacBook Air an. Die eine ist die vier Terabyte große Western Digital My Passport for Mac, die ich, mit einem Apple-Sticker markiert, als Time Machine-Backup-Ort benutze.

Externe Datensicherung: ChronoSync und Time Machine

(Photo Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Externe Datensicherung: ChronoSync und Time Machine

(Photo Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Dabei ist es mir weniger wichtig, daß mein komplettes System wiederhergestellt werden könnte; mir kommt es auf die Sicherung meiner persönlichen Dateien an. Da Time Machine naht- und kostenlos in macOS integriert ist, automatisch Sicherungen erstellt und unterschiedliche Dateiversionen bereithält, verhielte man sich unvernünftig, zumindest grob fahrlässig, diese (Ver-)Sicherung nicht zu nutzen.

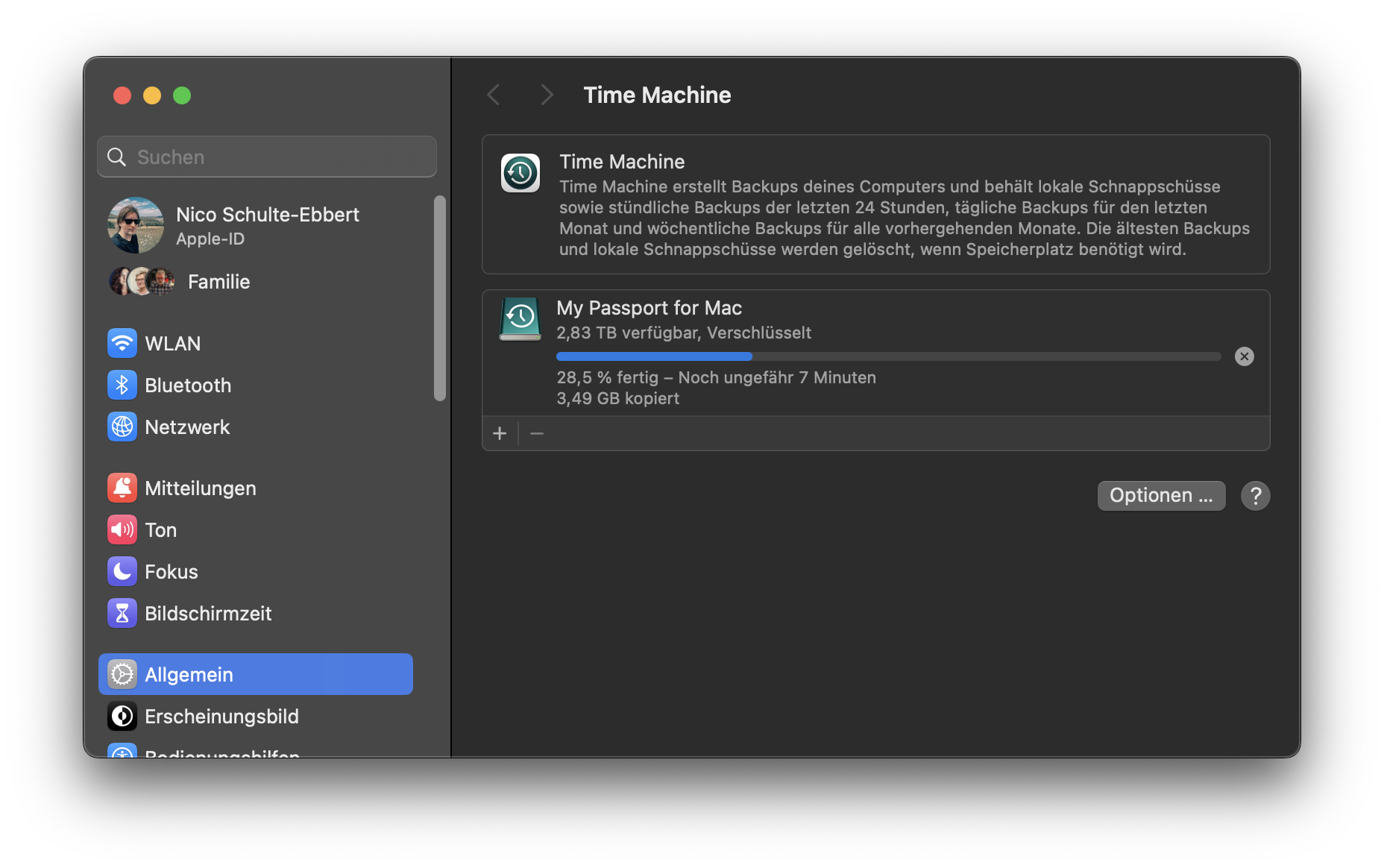

Time Machine

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Time Machine

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

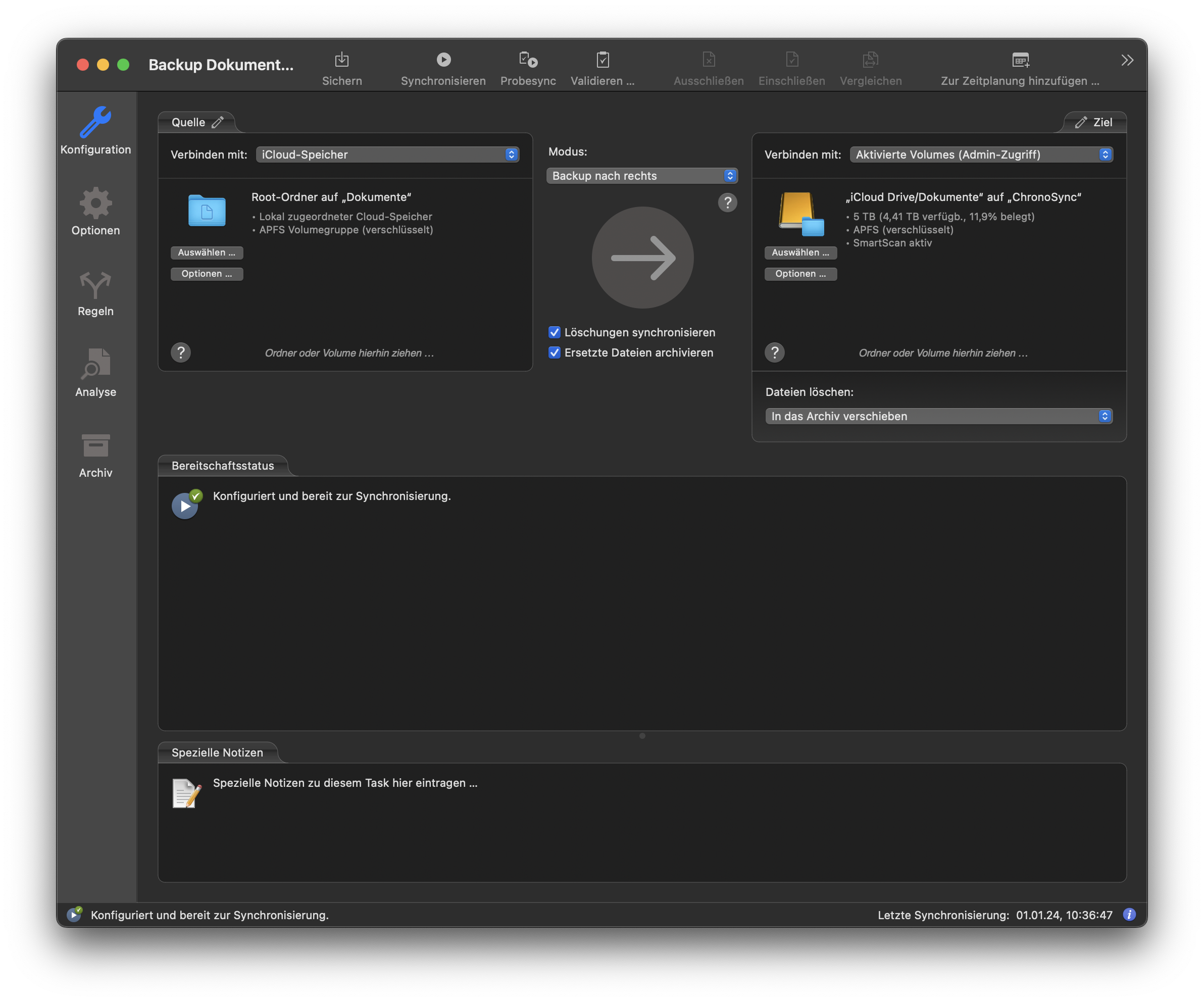

ChronoSync

Die andere externe Festplatte – es handelt sich bei dieser ebenfalls um eine Western Digital My Passport for Mac, allerdings mit fünf Terabyte Kapazität –, schließe ich zeitgleich mit der Time Machine-Festplatte an. Sie enthält ein Dateien-Backup, das ich mit ChronoSync erstellen lasse. Nun wird der geneigte und kritische Leser dieser Zeilen denken, ChronoSync sei zuviel des Guten, quasi Overkill, da Time Machine doch bereits läuft und sichert. Doch es gibt einen ganz wichtigen Grund, ChronoSync zusätzlich zu verwenden, und einen ganz großen Unterschied zum Backup mit Time Machine.

ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ich zitiere aus dem Funktionsüberblick:

Wenn Sie das Backup starten, scannt ChronoSync Ihre in iCloud gespeicherten Dateien und Ordner und sucht nach Änderungen. Wenn eine gefunden wird, wird die Datei zu Ihrem Ziel kopiert. Wenn die Datei nicht lokal gespeichert ist, sondern nur in der Cloud existiert, wird sie automatisch heruntergeladen, bevor sie kopiert wird. Nach dem Herunterladen wird die Datei standardmäßig zum Löschen auf Ihrem Computer markiert, damit sie keinen wertvollen Speicherplatz belegt. Wenn sie bereits lokal gespeichert war, bevor ChronoSync sie untersucht hat, bleibt sie lokal gespeichert.

Das bedeutet, daß ChronoSync Dateien sichern kann, die nicht auf der Festplatte des Rechners gespeichert sind, sondern lediglich als Platzhalter-Icon auftreten, während die eigentliche Datei in iCloud ausgelagert worden ist, um Speicherplatz auf dem Mac freizugeben! Time Machine kann das nicht, und mir ist auch kein anderes Programm bekannt, das von Dateien, die sich nur in der Cloud und nicht auf dem Rechner befinden, ein Backup erstellen kann. Die Lösung, die ChronoSync anbietet, ist zugleich genial und elegant. Jedem Mac-Nutzer sei sie wärmstens empfohlen.

Backblaze

Vor einigen Tagen erhielt ich eine E-Mail vom »Backup Steward« Yev Pusin aus dem kalifornischen San Mateo, die mich überraschte:

Fünf Jahre, wow! Vielen Dank, daß Sie seit einem halben Jahrzehnt Kunde von Backblaze-Computer-Backup sind. Das ist keine kleine Leistung. Wir freuen uns, daß Sie Backblaze weiterhin Ihr Vertrauen schenken und den Wert der Sicherung Ihrer wichtigen Daten erkennen.

Mein Backblaze-Jubiläum

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Mein Backblaze-Jubiläum

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Meine Überraschung erklärt sich daher, daß dieses so mächtige Backup-Werkzeug, das persönliche Cloud-Backup von Backblaze, so unscheinbar und lautlos seine Arbeit im Hintergrund verrichtet, daß ich es im Laufe der fünf Jahre ganz vergessen hatte!

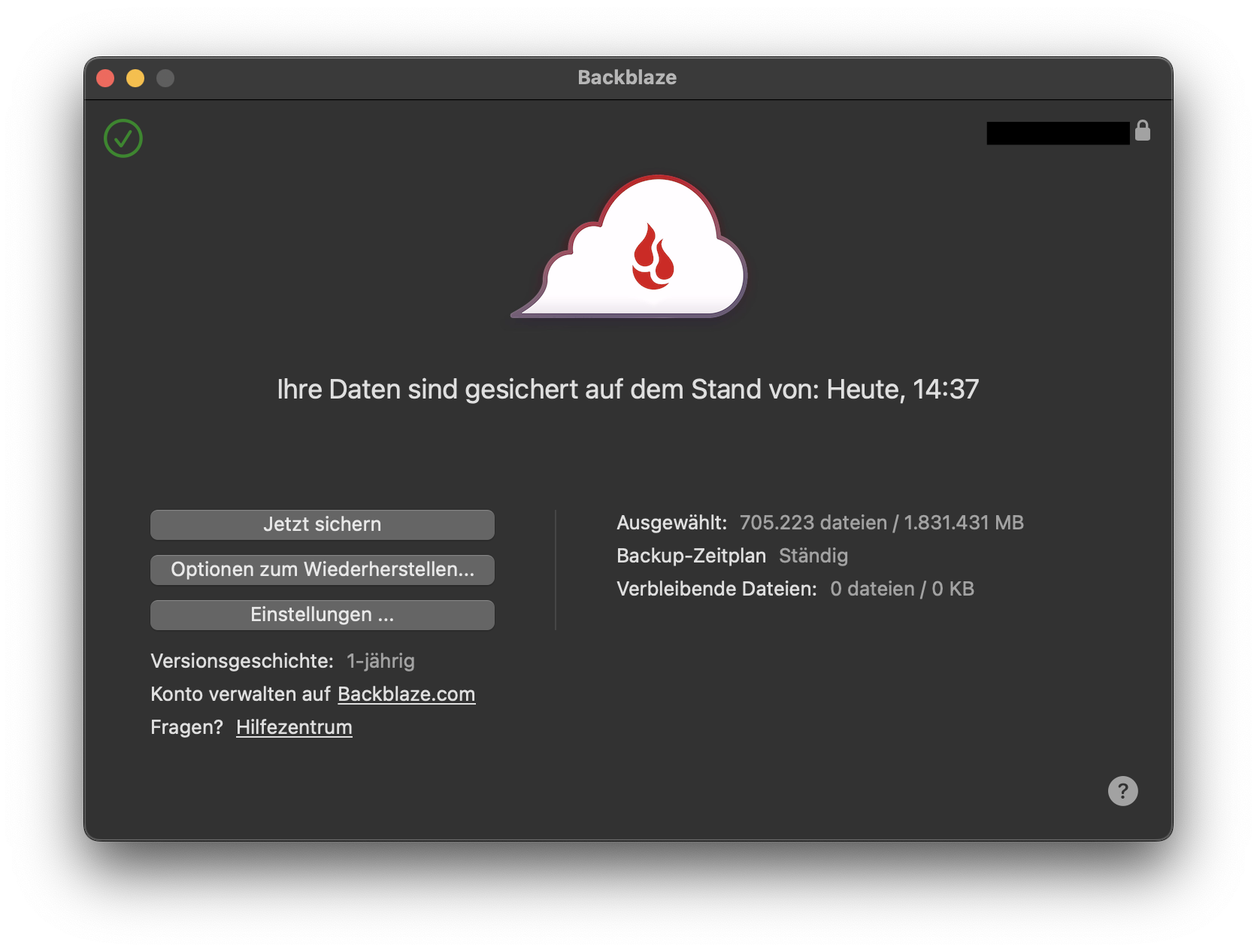

Backblaze

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze sichert die Daten automatisch und ständig, bietet unbegrenzten, verschlüsselten (»zero-knowledge«) Cloud-Speicherplatz mit einjähriger (auf Wunsch unbegrenzter) Dateiversionsgeschichte sowie problemlose Wiederherstellung der Daten per Backblaze Restore-App oder eines USB-Laufwerks, das Backblaze postalisch zusendet.

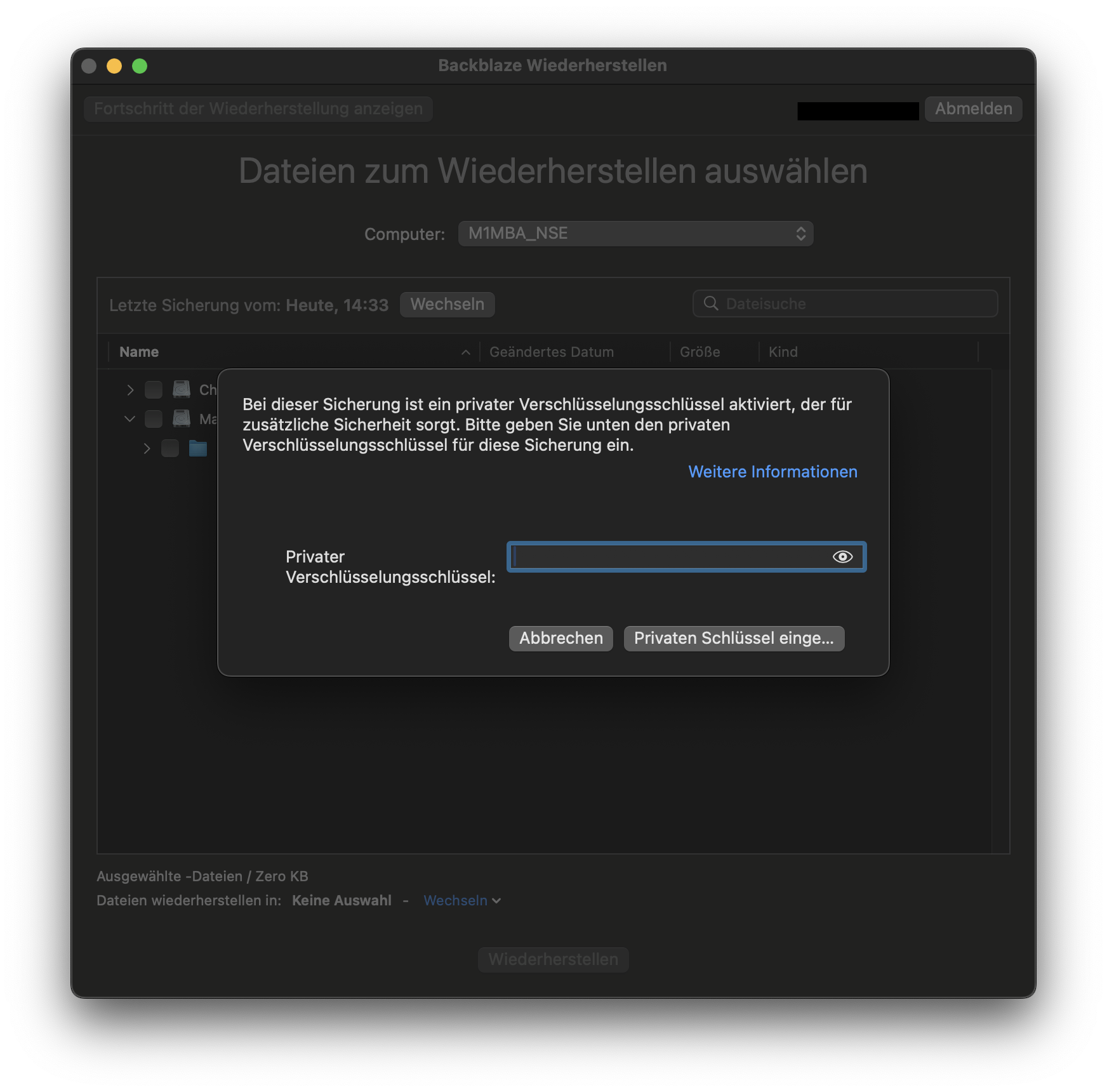

Backblaze Restore: Zusätzliche Sicherheit dank privatem Chiffrierschlüssel

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze Restore: Zusätzliche Sicherheit dank privatem Chiffrierschlüssel

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

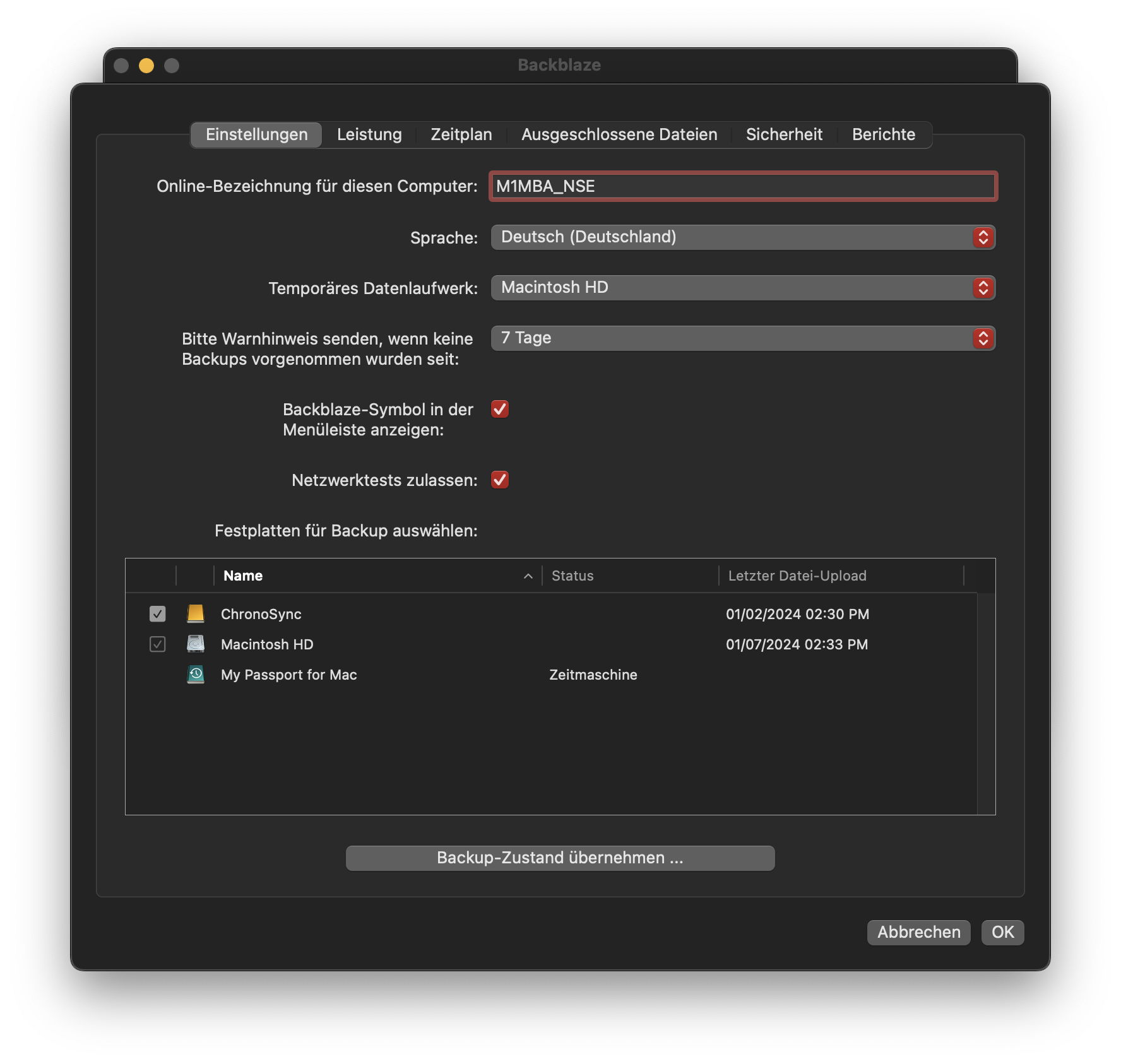

Man schläft besser, wenn man über 700.000 Dateien mit einer Gesamtgröße von rund 1,8 Terabyte sicher weiß. Und als Bonus lasse ich mein iCloud-Backup, das ich mit ChronoSync erstellt habe, ebenfalls von Backblaze sichern, denn »Backblaze sichert jede USB- oder Firewire-Festplatte, die Sie an Ihren Computer angeschlossen haben«.

Backblaze und ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Backblaze und ChronoSync

(Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Und das sind sie, meine »Backup Pages«, meine digitalen (Ver-)Sicherungen.

Die kleinen Dinge

In seiner persönlich gefärbten, beinahe vernichtenden Kritik der Dokumentation Long Promised Road über das Beach-Boys-Mastermind Brian Wilson, erwähnt der Schriftsteller Verlyn Klinkenborg ein musiktechnisches Detail, auf das Elton John aufmerksam macht:

Kurz gesagt, obwohl Brian und

[seine Ehefrau]Melinda als ausführende Produzenten aufgeführt sind, wirkt Long Promised Road sowohl fade als auch ausbeuterisch. Noch schlimmer ist, daß man fast nichts Wertvolles über die eigentliche Musik, die Wilson geschaffen hat, erfährt. Nur Elton John sagt etwas über ihre technische Innovation. Er weist darauf hin, daß Wilsons Baßlinien – die im Studio von der großartigen Carol Kaye gespielt wurden – oft auf der Quinte und nicht auf dem Grundton eines Akkords beginnen. Dies war[Paul]McCartney 1966 aufgefallen, nachdem er Pet Sounds gehört hatte, und es veränderte den Charakter seines eigenen Baßspiels. Übers. NSE

Es sind diese kleinen Dinge, diese subtilen Beeinflussungen, diese kreativen Nuancen, die die transatlantischen Wettbewerbsdialoge zwischen Beach Boys und Beatles, Wilson und McCartney so fruchtbar und beeindruckend werden ließen.

Verlyn Klinkenborg. »Endless Summer.« Rezension zu Brian Wilson: Long Promised Road, unter der Regie von Brent Wilson. The New York Review of Books, vol. LXIX, no. 15, October 6, 2022, pp. 31-2, hier p. 32.

Walden revisited

Ich lese in einer Rezension zweier Neuerscheinungen zum Thema medialer, genauer: digitaler Ablenkung eine Passage, die mir das Schmunzeln im Gesicht gefrieren läßt: »Picture Thoreau now, on his obligation-shedding saunter through the Massachusetts woods. There are unanswered emails from the morning’s business a twitchy finger away. Facebook notifications fall upon him like leaves. The babbling brook is not only lovely, but demands to be shared via Instagram, once the correct filter (›Walden,‹ natch) has been applied. Perhaps a quick glance at the Health app to track his steps, or a browse of the TripAdvisor reviews of Walden Pond (›serene and peaceful‹). There may be Pokémon Go baubles to collect—the app may have even compelled his walk in the first place.«

Tom Vanderbilt. »The Perils of Peak Attention.« Rezension zu The Attention Merchants, von Tim Wu sowie Wasting Time on the Internet, von Kenneth Goldsmith. New Republic, Oct. 17, 2016, https://newrepublic.com/article/137107/perils-peak-attention.

Verdimmt noch mal!

Nachdem wir nun vollends in der Post-Glühbirnen-Ära leben (müssen!), in der vor gar nicht langer Zeit auch die einst so gepriesene Energiesparlampe durch Quecksilberbelastung untragbar geworden ist (vielleicht reagiert die frischgebackene Friedensnobelpreisträgerin EU ja darauf), habe ich meine Hoffnungen in die LED-Leuchtmittel gesteckt. Die Technik scheint hierbei besser zu funktionieren als die Orthographie, mit der sie großspurig beworben wird. Vielleicht sollten mehr Germanisten eingestellt werden.

Das Foto entstand in einem handelsüblichen Supermarkt Ihres Vertrauens.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]