Technisch-Technologisches

Platform Overload

Die Ankündigung von Instagram, künftig »Live Rooms« anzubieten, eine Funktion, »die es Ihnen ermöglicht, mit bis zu drei Personen auf Instagram live zu gehen«, kommentierte Aaron Bearden per Twitter mit den Worten:

Der Überwachungskapitalismus frißt seine überforderten Kinder.

Digitale Selbstreflexion

Betrachte ich Social-Media-Accounts (auch meine eigenen), lese ich persönliche Blogs (auch meinen eigenen), bin ich mir nie sicher, was mehr wiegt, was schlimmer ist: Aufmerksamkeit zu erhaschen oder Bedeutsamkeit vorzutäuschen?

Digitales Suchen

Von Johanna Gummlich, Leiterin des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln, lerne ich ein neues Wort. Im Podcast »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen« des Deutschlandfunks erklärt sie: »Ich öffne die Deutsche Digitale Bibliothek und suche mir über den Suchschlitz die Digitalisate, die von unserem Haus, von dem Rheinischen Bildarchiv, in der Deutschen Digitalen Bibliothek vorhanden sind.«

Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek

Bildschirmphoto des ›Suchschlitzes‹ der Deutschen Digitalen Bibliothek

Daß die Suchleiste oder das Suchfeld einer Website als »Suchschlitz« bezeichnet wird, war mir neu. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr leuchtet mir diese Benennung ein: Der Schlitz beinhaltet ein Bersten, Spalten, Brechen, (Auf-)Reißen – und genau dies passiert, wenn man einen Suchbegriff in die Suchmaske, in den Suchschlitz eingibt: das Dunkle, Unsichtbare, Oberflächliche wird aufgebrochen, aufgerissen, ›aufgeschlitzt‹, um das Gesuchte, die Antwort, das Wissen freizulegen. Der (Such-)Schlitz konnotiert also etwas Aktives, Aggressives, Aufwendiges – sprich: eine (Such-)Bewegung, einen (Such-)Prozeß – und wäre somit dem eher passiven, diffusen (Such-)Feld oder der statischen (Such-)Leiste durchaus vorzuziehen.

Mirko Smiljanic. »Deutsche Digitale Bibliothek stößt an Grenzen.« Deutschlandfunk. Aus Kultur- und Sozialwissenschaften, 22. Oktober 2020, 1:54-2:11, podcasts.apple.com/de/podcas…

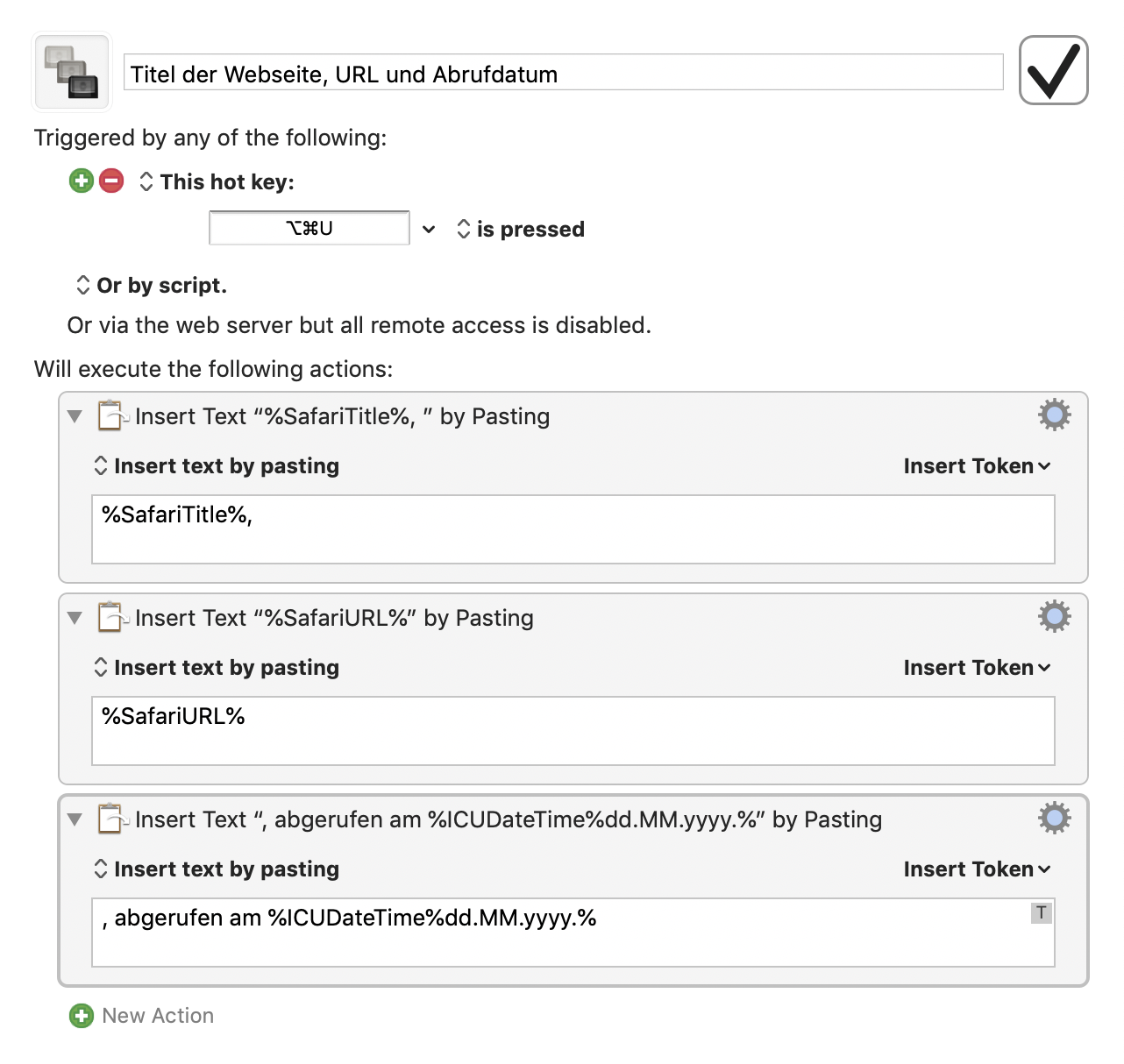

URL-Macro

Sie kennen das: Sie schreiben einen Text im Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl und möchten ein Zitat einer Webseite einfügen, das Sie gerade entdeckt haben. Sie markieren also die entsprechende Passage, kopieren sie, wechseln zurück in Ihr Textverarbeitungsprogramm und fügen sie dort ein. Nun fehlt Ihnen jedoch die Quelle dieses Zitats! Sie müssen also zurück in den Browser, die Adreßzeile markieren, den URL kopieren, zurück ins Dokument und die Webadresse einfügen. Sicherlich hätten Sie schon beim ersten Kopierdurchgang auch gleich den URL mitnehmen können, etwa mit Hilfe eines Clipboard-Managers wie Paste, den ich selbst intensiv nutze. Doch derartige Kleinigkeiten vergißt man häufig, zumal man ja auch mit seinen Gedanken beim eigentlichen Text ist, an dem man gerade arbeitet. Unterbrechungen der Denk- und Schreibarbeit sollten bekanntlich so gering wie möglich sein.

Aus diesem Grunde habe ich das Kopieren und Einfügen des URL an Keyboard Maestro delegiert, einer unglaublich mächtigen Automatisierungssoftware für macOS, deren Nutzen ich mehr und mehr auch für das schreibende und recherchierende Geisteswissenschaftsvolk sehe. Ich kratze bislang bloß an der Oberfläche und wäre ohne all die Dokumentationen und Hilfen im Internet wohl hoffnungslos verwirrt und verloren; für ein relativ simples Macro reicht es so gerade.

Durch diese im Hintergrund ablaufende Routine kann ich nach dem Einfügen des Zitats in meinem Textverarbeitungsprogramm bleiben; eine selbstgewählte Tastenkombination (in meinem Fall ⌥⌘U) löst den Prozeß aus und fügt automatisch den URL und dessen Abrufdatum an die Stelle des Cursors ein. (Beispielhaft sei hier die Hauptseite meines Blogs angefügt: »https://denkkerker.com, abgerufen am 25.06.2019.«) Das Ergebnis: Weniger Klicks, weniger Sprünge zwischen Programmen, weniger Ablenkung.

Addendum & Vereinfachung

Nach dem folgenden Hinweis, den mir der Twitter-Account von Keyboard Maestro zukommen ließ, habe ich das Macro angepaßt und ergänzt.

Zusätzlich zum nunmehr verkürzten Weg habe ich neben URL und Abrufdatum als ersten Schritt noch den Titel der jeweiligen Webseite hinzugefügt. Dazu muß man allerdings im Browser zunächst Allow JavaScript from Apple Events aktivieren. Wie das geht, erklärt das Keyboard Maestro Wiki.

Löse ich jetzt den Prozess per ⌥⌘U aus, erhält man das folgende Ergebnis (als Beispiel habe ich einen aktuellen Artikel der New York Times gewählt): »On the Centennial of Iris Murdoch’s Birth, Remembering a 20th-Century Giant - The New York Times, https://www.nytimes.com/2019/06/25/books/iris-murdoch-centennial.html, abgerufen am 25.06.2019.« Eine elegante Quellennennung mit nur einem Tastatur-Shortcut!

Digitale Verfehlung

In einem Interview mit Jan Drees berichtet Alexander Kluge unter anderem von seinem Versuch eines Erstkontakts mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Ben Lerner. So seien Geschichten, die Kluge Lerner per E-Mail zugeschickt habe, in dessen Spam-Ordner gelandet, wo Lerner sie acht Wochen später zufällig gefunden habe. »Und so sind wir zusammengekommen«, so Kluge. Die digitale Technik – man könnte wortspielerisch sagen: ein kluger, lernender Algorithmus – hat demnach den Kontakt der beiden Autoren verzögert; beider Verfehlung geschah im Spam.

»Die neun Ordnungen von Schnee. Alexander Kluge im Gespräch mit Jan Drees (Teil 1).« Deutschlandfunk, 25. Dez. 2018, 3:38-3:53.

Technologik

Ein Beitrag des Pulitzerpreisträgers Bret Stephens in der New York Times brachte mich dazu, nach mehreren Jahren Platons breit rezipierten Phaidros-Dialog erneut zu lesen, vor allem die Passage, in der Kritik am neuen Medium der Schrift zum Ausdruck gebracht wird.

Indem der ägyptische Gott Theuth [_Θώθ_] unter anderem die Schrift als externen, abstrakten, ja toten Massenspeicher erfunden hat, schädigte er wesentlich die Erinnerungsfähigkeit der Menschen:

Denn Vergessenheit wird dieses in den Seelen derer, die es kennenlernen, herbeiführen durch Vernachlässigung des Erinnerns, sofern sie nun im Vertrauen auf die Schrift von außen her mittelst fremder Zeichen, nicht von innen her aus sich selbst, das Erinnern schöpfen. Nicht also für das Erinnern, sondern für das Gedächtnis hast du ein Hilfsmittel erfunden. Von der Weisheit aber bietest du den Schülern nur Schein, nicht Wahrheit dar. Denn Vielhörer sind sie dir nun ohne Belehrung, und so werden sie Vielwisser zu sein meinen, da sie doch insgemein Nichtswisser sind und Leute, mit denen schwer umzugehen ist, indem sie Scheinweise geworden sind, nicht Weise. (Phaidr. 275a-b)

Als zentrale Gegensätze fallen äußerlich/innerlich, unmittelbar/mittelbar, lebendig/tot sowie Schein/Wirklichkeit ins Auge. Vor dem Hintergrund des neuesten Facebook-Skandals zitiert Stephens Platons Kritik und ergänzt die folgenden Oppositionspaare:

Tweeting and trolling are easy. Mastering the arts of conversation and measured debate is hard. Texting is easy. Writing a proper letter is hard. Looking stuff up on Google is easy. Knowing what to search for in the first place is hard. Having a thousand friends on Facebook is easy. Maintaining six or seven close adult friendships over the space of many years is hard. Swiping right on Tinder is easy. Finding love — and staying in it — is hard.

Bei aller Kulturkritik, bei allen Vorbehalten neuer Medien gegenüber, darf man tradierte Techniken weder vergessen noch als obsolet betrachten. Der Technologik, die dem Gebot der Vereinfachung des Alltagslebens folgt, sollte stets mit Skepsis begegnet werden.

Platon. »Phaidros.« Übersetzt von Ludwig Georgii. Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd II, herausgegeben von Erich Loewenthal, WBG, 2004, pp. 409-81, hier p. 475.

Bret Stephens. »How Plato Foresaw Facebook’s Folly.« The New York Times, Nov. 16, 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/16/opinion/facebook-zuckerberg-investigation-election.html.

Rezensions-Apps-emplar

In den vergangenen Wochen habe ich mich eingehender mit der iOS-App Drafts beschäftigt, was mich mehr und mehr von deren Vielfältigkeit und produktiver Mächtigkeit überzeugt hat. Ich habe mich daher zu folgendem Experiment entschlossen: Ich werde versuchen, die Rezension des mir heute Mittag durch die Redaktion von literaturkritik.de zugestellten Buches Wittgenstein. Eine Familie in Briefen (Haymon, 2018) komplett in eben jener App und mit deren Hilfe zu verfassen. Über die Vorteile und/oder die etwaigen Probleme dieser neuartigen Arbeits- und Textproduktionsmethode werde ich an anderer Stelle berichten.

(Dieser Blogeintrag wurde bereits in Drafts erstellt.)

Are you real?

Der britische Schriftsteller Ian McEwan veröffentlichte jüngst in der New York Review of Books eine beeindruckende Kürzestgeschichte mit dem kryptischen Titel »Düssel…«, die in einer unbestimmten Zukunft spielt und im wesentlichen eine Meditation über das Menschliche darstellt, kondensierend in der Frage: »Are you real?« Diese richtet der Ich-Erzähler an seine Geliebte, Jenny, unsicher darüber, ob sie ein Mensch oder ein Androide ist, denn in McEwans Welt ist es längst möglich, daß sich biologische und künstliche Lebensformen gemeinsam fortpflanzen und Kohlenstoff-Silizium-Babys in die Welt setzen. Die Grenze zwischen der alten, ›natürlichen‹ und der neuen, ›technischen‹ Welt ist verschwunden. Menschen treibt nun nicht mehr die Frage (oder sollte man besser sagen: die Sorge?) um, welchen ethnischen, religiösen oder sexuellen Hintergrund ein Individuum hat – nein, man möchte wissen – und zwar insgeheim wissen, denn diese Frage wird als politisch inkorrekt, beleidigend, gar verabscheuungswürdig angesehen –, ob das Gegenüber real, also echt, in diesem Sinne keine künstliche Imitation eines Menschen ist, sondern ein old school human being, wenn man so will. [Weiterlesen auf der Freitag. Das Meinungsmedium.]

Personaldebatte

Die ständige Erreichbarkeit, das Ideal der Kommunikationsgesellschaft, gilt als Fortschritt, wobei man offenbar vergessen hat, daß früher nur das ›Personal‹ ständig erreichbar sein mußte. Heute drängt man offenbar danach, sich vom Kommunikationsnetz als Dienstbote anstellen zu lassen.

Dieser Hinweis Rüdiger Safranskis stammt aus dem Jahre 2003, aus einer Zeit vor Facebook, Twitter, WhatsApp; die ›Personalisierung‹ hat inzwischen durch Smartphones, Apps und social media ungeahnte Dimensionen erreicht. Allerdings wird verstärkt der Versuch unternommen, vermittels sogenannter Künstlicher Intelligenz das Verhältnis von Herr und Knecht wieder zurechtzurücken.

So zeigte erst kürzlich Google auf seiner I/O-Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View eine verbesserte Version des Google Assistant, der in der Lage sein wird, Telephongespräche zu führen (etwa einen Friseurtermin zu machen), und dabei nahezu perfekt menschlich zu klingen. Der YouTuber Marques Brownlee stellte die beinahe rhetorische Frage: »Did Google Assistant just pass the Turing Test?« Ob diese Kommunikationsentlastung des Menschen durch technisches Personal allerdings mit der Restituierung des ›geistigen Immunschutzes‹ (Safranski) gleichgesetzt werden kann, sollte kritisch betrachtet werden.

Rüdiger Safranski. Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Hanser, 2003, p. 111.

Marques Brownlee. »Let’s Talk About Google Duplex!« YouTube, 9. Mai 2018, 2:57-3:00, www.youtube.com/watch

Überzüchtung

Der Philosophiehistoriker Kurt Flasch kommt in seiner gelehrten Blumenberg-Biographie auf die schwierigen Umstände zu sprechen, unter denen der junge Kieler Doktorand in der Nachkriegszeit forschen mußte, wobei Flasch en passant einen formidablen Neologismus anbringt:

[...]; ich[Flasch]nehme den Text[der Dissertation]des 27-Jährigen[Blumenberg]als ein Werk der Jahre 1945 bis 1947, in denen allein schon die Literaturbeschaffung den Autor vor Schwierigkeiten stellte, die die Researchhengste von heute sich kaum noch vorstellen können.

Die männlichen, unkastrierten Pferde, die häufig zur Zucht eingesetzt werden, tauchen, laut Flaschs Metapher, in menschlicher Gestalt im heutigen Wissenschaftsbetrieb auf, um textuellen Forschungsnachwuchs am Fließband zu (er-)zeugen. Als Deckhengste des Geistes scheinen sie Züge des polymechanos Odysseus zu tragen; ihre Recherche führen sie mit List und Tücke, vor allem jedoch unter Zuhilfenahme mechanisch-technischer Mittel wie Computer, Suchmaschinen, ja Algorithmen generell. Peter Sloterdijk erinnert daran, daß »der Krieg von alters her das Polytechnikum der Ingenieure bedeutet«, und daß es daher nicht verwundere, »wenn das Beiwort polymechanos zuerst einem Krieger zugesprochen wurde.«

Ob als Hengste oder Krieger – das Attest des inzwischen 88jährigen Kurt Flasch behält seine Gültigkeit: Die Forscher der Gegenwart würden in der Nachkriegszeit auf verlorenen Posten stehen.

Kurt Flasch. Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966. Klostermann, 2017, p. 140.

Peter Sloterdijk. »Odysseus der Sophist. Über die Geburt der Philosophie aus dem Geist des Reise-Stress.« Was geschah im 20. Jahrhundert? Suhrkamp, 2016, pp. 253-90, hier p. 283.

Endzeitvisionen

In einem Zeitalter wie dem unsrigen, in dem sich der Mensch mehr und mehr physisch entkoppelt und seine Lebenswelt im Virtuellen einrichtet, nimmt es nicht wunder, wenn selbst dem Dataismus positiv gegenüberstehende Intellektuelle wie der israelische Whig-Historiker Yuval Noah Harari zu dystopischen Prognosen greifen – schließlich stehen das Schicksal und das Überleben der mächtigsten Spezies unseres Planeten auf dem Spiel!

»Doch sobald das ›Internet aller Dinge‹ existiert und funktioniert«, so Harari in seinem zweiten Bestseller Homo Deus, »könnten wir von Entwicklern zu Mikrochips und dann zu Daten schrumpfen und uns am Ende im Datenstrom auflösen wie ein Klumpen Erde in einem reißenden Fluss.« Auch wenn der Autor an dieser Stelle keinen Verweis anbringt, so ist die Anspielung auf einen berühmten Vorgänger doch offensichtlich: Michel Foucault hatte seine 1966 erschienene Epistemologie Les mots et les choses mit den apokalyptischen Worten enden lassen: »[...], daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.«

Sowohl Foucault als auch Harari beschreiben in ihren Werken einen fundamentalen Orientierungs- und Ordnungswechsel, der eine Marginalisierung der menschlichen Autorität zur Folge hat. Den ›Tod‹ des Menschen inszenieren beide Autoren auf ähnliche Weise und in ähnlichen Gefilden: hier ist von Verschwinden die Rede, dort von Auflösung; hier geschieht es am Meeresufer, dort im Datenstrom; hier ist das Subjekt ein Gesicht im Sand, dort ein Erdklumpen im Fluß. Erde, Sand, Wasser, Meer – es scheint, als zöge die existentielle Heimat den Menschen zurück in ihren Schoß; es scheint, als würde der Mensch wieder Teil der Natur werden. Man könnte sich weitaus düstere Endzeitvisionen ausmalen.

Yuval Noah Harari. Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn. 3. Aufl., C. H. Beck, 2017, p. 534.

Michel Foucault. Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Aus dem Französischen von Ulrich Köppen. Suhrkamp, 1974, p. 462.

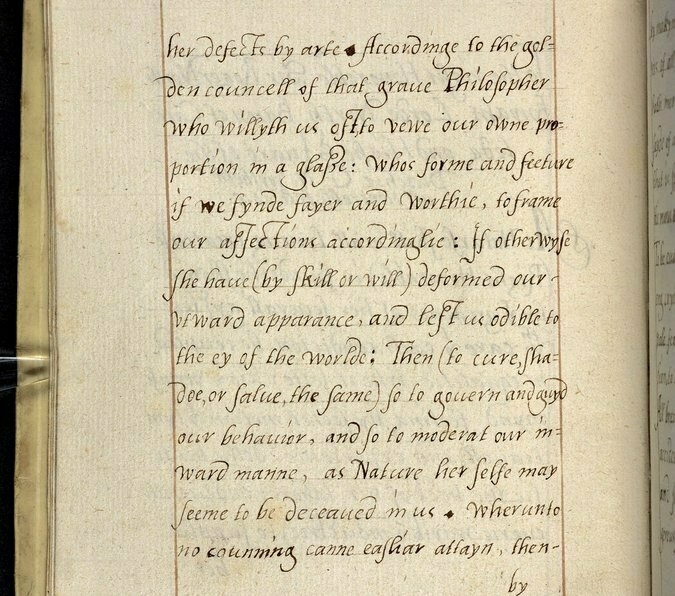

Die Quelle des Genies

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die New York Times berichtet, daß zwei findige Forscher, Dennis McCarthy und June Schlueter, mit Hilfe der Plagiatssoftware WCopyfind herausgefunden hätten, daß sich William Shakespeare zu elf seiner Stücke von dem unveröffentlichten Manuskript A Brief Discourse of Rebellion & Rebels, verfaßt von George North im späten 16. Jahrhundert, habe inspirieren lassen. »It [the source] affects the language, it shapes the scenes and it, to a certain extent, really even influences the philosophy of the plays«, so McCarthy. Das Auffinden des Manuskripts war mühsam; es wurde schließlich in der British Library entdeckt, die es 1933 erworben hatte.

Rebellion and Rebels wurde nun bei Boydell & Brewer erstmals publiziert und kann für $ 120 beziehungsweise € 90,99 erworben werden. Die Quelle des Genies hat wahrlich ihren Preis.

Michael Blanding. »Plagiarism Software Unveils a New Source for 11 of Shakespeare’s Plays.« The New York Times, Feb. 7, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/07/books/plagiarism-software-unveils-a-new-source-for-11-of-shakespeares-plays.html.

Weniger unglücklich?

Ich lese einen Artikel im New York-Magazin über die Online- oder besser Nachrichten-Sucht im Zeitalter des nach unten gerichteten Blicks. Darin der Satz:

Has our enslavement to dopamine — to the instant hits of validation that come with a well-crafted tweet or Snapchat streak — made us happier? I suspect it has simply made us less unhappy, or rather less aware of our unhappiness, and that our phones are merely new and powerful antidepressants of a non-pharmaceutical variety.

Nicht mehr lange und die Krankenkasse bezuschußt den Smartphone-Kauf!

Andrew Sullivan. »I Used to Be a Human Being.« New York, Sep. 18, 2016, nymag.com/selectall…

Kristallklarer Klangteppich

»Ich muß sagen«, so Glenn Gould im zweiten Telefongespräch, das er 1974 mit dem amerikanischen Musikpublizisten Jonathan Cott für den Rolling Stone geführt hat, »daß ich damals wie heute darüber entsetzt war, was die Beatles der Popmusik angetan haben.« –

Heute vor 50 Jahren, am 26. Mai 1967, erschien im Vereinigten Königreich Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, und aus Anlaß dieses runden Geburtstages wird – wie sollte es anders sein? – eine ›Deluxe Edition‹ dieses bahnbrechenden Albums veröffentlicht. Doch warum nur braucht die Welt einen Sgt.-Pepper-Stereo-Remix? Der für dieses Projekt verantwortlich zeichnende 47jährige Giles Martin, George Martins Sohn (der sich übrigens mit John Lennon den 9. Oktober als Geburtstag teilt), erklärt in einem hörenswerten Interview mit NPR:

What we do is we go back to the previous generation

[the original tapes], so we’re mixing off generations of tape that they never mixed off.[…]So it’s almost like a car that comes straight out of a paint shop. The tapes are glistening. What was recorded in ’67 sounds pure and crystal clear — there’s not any hiss or anything. And with this version of Sgt. Pepper that’s what we try to do — we’re trying to get you closer to the music.

Daß die ›Lackierung‹ durchaus hörbar ist, kann ich nur bestätigen; Songs wie »Lucy In The Sky With Diamonds« oder »She’s Leaving Home« heben sich deutlich von ihren bekannten Versionen ab, sie klingen frischer, prononcierter, ja geradezu erschütternd perfekt. Ob Glenn Gould, der von den Möglichkeiten der Aufnahmetechnik zeit seines Lebens fasziniert war, seine Kritik zumindest abschwächen würde, könnte er diese neue Nähe zur Musik erleben, wie sie nun im 50 Jahre jungen Sgt. Pepper zum Ausdruck kommt?

Bob Boilen. »Why Remix ‘Sgt. Pepper’s’? Giles Martin, The Man Behind The Project, Explains.« NPR, May 23, 2017, http://www.npr.org/sections/allsongs/2017/05/23/528678711/why-remix-sgt-peppers-giles-martin-the-man-behind-the-project-explains.

Jonathan Cott. Nahaufnahme. Telefongespräche mit Glenn Gould. 4. Aufl., Alexander Verlag Berlin, 2007, p. 96.

Bakteriokratie

Daß Computer immer mehr Texte zu schreiben in der Lage sind, daß sie schon heute in beträchtlichem Umfang für Sport-, Finanz- und Wetterberichte eingesetzt werden – »[b]is 2020 will die AP 80 Prozent ihres Nachrichtenangebots automatisieren« –, daß diese Texte von von Menschen verfaßten kaum noch zu unterscheiden sind, daß sich die Qualität dieser künstlichen Texte permanent verbessert, daß diese Algorithmokratie auch in Bereiche vordringt, in denen der kreative, inspirierte, musengeküßte Mensch bisher die Krone der Schöpfung repräsentierte (etwa im epischen oder lyrischen Bereich) – all das scheint als Unausweichlichkeit einer technologischen Entwicklung mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen und unter dem Schlagwort ›Selbstentmündigung‹ ad acta gelegt zu werden.

Eine andere Herrschaftsform, die wesentlich älter, ja geradezu ursprünglich ist, erscheint mir da faszinierender und in ihren Auswirkungen geradezu universell: die Bakteriokratie. Neuere Forschungsergebnisse legen nahe, daß die Mikroben, die wir in und mit uns tragen, die Mikroben, aufgrund derer wir einem potentiellen Partner attraktiv erscheinen, auch direkt unseren Fortpflanzungserfolg beeinflussen. Dachten wir noch, nach dem Tode Gottes endlich wieder selbst im Zentrum allen Seins auf einem gigantischen Massagestuhl zu sitzen, machen uns winzige Symbionten diesen Status streitig und lassen uns als fremdbestimmte biochemische Masse erscheinen. Der Wissenschaftsjournalist Moises Velasquez-Manoff denkt diese Marginalisierung in extremo, indem er zutiefst Menschliches wie Liebe, Sehnsucht oder Lyrik als ein Nebenprodukt mikrobiotischer Prozesse darstellt:

So love, desire, the cheesy rom-coms, the sappy ballads, the Shakespearean sonnets — all of them may depend on that teeming ecosystem of microbes within.

Es scheint, daß wir erneut nicht Herr im eigenen Haus sind und daß wir diese Position auch nie einzunehmen in der Lage sein werden.

Adrian Lobe. »Prosa als Programm.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 12. Feb. 2017, p. 47.

Moises Velasquez-Manoff. »Microbes, a Love Story.« The New York Times, Feb., 10, 2017, https://www.nytimes.com/2017/02/10/opinion/sunday/microbes-a-love-story.html.

Abgenützte Köpfe

Von allen Prognosen, die auf den Gebieten der Wissenschaft und der Technologie für das Jahr 2017 ausgesprochen worden sind – von selbstfahrenden Automobilen (welch schöne Tautologie!) über Quantencomputer bis zu privat finanzierten Fahrten zum Mond –, gefällt mir eine Vorhersage besonders gut:

Prof Sergio Canavero, an Italian neuroscientist, is also preparing to carry out the first human head transplant within a year. Valery Spiridonov, 31, a Russian who suffers from Werdnig-Hoffmann disease, a muscle-wasting condition, is to be the first patient.

Kopftransplantationen könnten 50 Jahre nach der ersten geglückten Herztransplantation ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufschlagen. Der österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard (1931-1989) hatte schon 1986 mit dem Gedanken gespielt, Köpfe so einfach zu wechseln wie Hosen. In einem seiner Dramolette läßt er die Figur Peymann sagen:

Schade daß man sich nicht auch ohne weiteres / einen neuen Kopf kaufen kann Bernhard / ich ginge jetzt im Augenblick gern mit Ihnen in einen Laden / und kaufte mir einen neuen Kopf / das ganze Leben laufen wir doch immer nur / mit einem abgetragenen ich will sagen mit einem abgenutzten Kopf herum / mit einem schäbig gewordenen Kopf Bernhard / alle Leute haben einen schäbigen Kopf auf / alle Köpfe die wir sehen sind abgenützte Köpfe / ich selbst habe natürlich einen völlig abgenützten Kopf / kaum haben wir einen Kopf / haben wir auch schon einen abgenützten / die Welt hat nur lauter abgenützte Köpfe / Das wäre doch eine tolle Sache Bernhard / wenn wir jetzt in ein Geschäft gehen könnten / und könnten uns neue Köpfe kaufen / und Sie trügen dann einen neuen / und ich trüge Ihren alten abgenützten in der Plastiktasche / und ich trüge auch einen neuen / und Sie trügen meinen alten Kopf in der Plastiktasche / und wir gingen mit neuen Köpfen auf dem Hals / in die Zauberflöte essen / und hätten unsere alten Köpfe in den Plastiktaschen

Schon heute hätte die Gewißheit, stets einen kühlen Kopf bei sich zu tragen, etwas ungemein Beruhigendes.

Sarah Knapton. »Science and technology predictions for 2017.« The Telegraph, Dec. 30, 2016, www.telegraph.co.uk/news/pred…

Thomas Bernhard. »Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen.« Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Drei Dramolette, Suhrkamp, 1993, pp. 26-52.

Walden revisited

Ich lese in einer Rezension zweier Neuerscheinungen zum Thema medialer, genauer: digitaler Ablenkung eine Passage, die mir das Schmunzeln im Gesicht gefrieren läßt:

Picture Thoreau now, on his obligation-shedding saunter through the Massachusetts woods. There are unanswered emails from the morning’s business a twitchy finger away. Facebook notifications fall upon him like leaves. The babbling brook is not only lovely, but demands to be shared via Instagram, once the correct filter (›Walden,‹ natch) has been applied. Perhaps a quick glance at the Health app to track his steps, or a browse of the TripAdvisor reviews of Walden Pond (›serene and peaceful‹). There may be Pokémon Go baubles to collect—the app may have even compelled his walk in the first place.

Tom Vanderbilt. »The Perils of Peak Attention.« Rezension zu The Attention Merchants, von Tim Wu sowie Wasting Time on the Internet, von Kenneth Goldsmith. New Republic, Oct. 17, 2016, newrepublic.com/article/1…

Arbeit am Mythos

Die Diskussion um Biotechnologie und Künstliche Intelligenz erweist sich mit Blick auf die alten Griechen als Schnee von gestern:

Medea’s ram and lamb are the ancestors of Dolly, the first genetically engineered sheep, which emerged from a cloning experiment in 1997.

Der Kampf gegen Sterblichkeit, Verfall und Alter verlagert sich vom Epos zum Ethos.

Adrienne Mayor. »Bio-techne.« Aeon, May 16, 2016, aeon.co/essays/re…

Unendliche Weiten

Freeman Dyson geht mit Konstantin Ziolkowski darin konform, daß die Zukunft der Weltraumexpeditionen weniger ein Problem der Raumfahrttechnik sei, sondern daß sie vielmehr auf dem Gebiet der Biotechnologie stattfinden werde. Dahinter steckt der Anfang der 1940er Jahre geprägte und durch Star Trek populär gewordene Begriff des Terraformings: die Ur- und Lebbarmachung fremder und eigentlich lebensfeindlicher Planeten. Nachdem er bereits auf der Erde gravierend geschrumpft ist, dürfte der Existenzraum Gottes qua biotechnologischer Fortschritte des Menschen auch im Universum zur Nische verkümmern.

Freeman Dyson. »The Green Universe: A Vision.« The New York Review of Books, Oct. 13, 2016, vol. LXIII, no. 15, pp. 4-6.

Trump

Erfahre aus der New York Times, daß Präsidentschaftskandidat Donald Trump ein Android-Smartphone benutzt, während er sich nachts um Kopf und Kragen twittert.

Michael Barbaro, Maggie Habermann und Alan Rappeport. »As America Sleeps, Donald Trump Seethes on Twitter.« The New York Times, Sept., 30, 2016, www.nytimes.com/2016/10/0…