Tod

Epochales Wettkriechen

Gleich im einleitenden Absatz seines mit »Oft unsichtbar, und doch omnipräsent« betitelten Nachrufs auf die gestern im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin Elisabeth II. drückt Jochen Buchsteiner die Wirkmächtigkeit der britischen Monarchin mit der Ansicht aus, auch diese zweite Elisabeth könnte einer Epoche ihren Namen geben:

Wenn Königin Elisabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und ihrem Volk zuwinkte, blickte sie unweigerlich auf ihre Ur-Urgroßmutter. Gleich vor dem Haupttor erhebt sich das »Victoria-Memorial«, das an eine Monarchin erinnert, die – wie vor ihr nur die Tudor-Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert – einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hat. Jetzt, nach ihrem Tod, könnte auch Königin Elisabeth II. zu einem Epoche-Namen werden. Wo Elisabeth I. für den Aufbruch Englands in die Neuzeit stand und Victoria für die Blütejahre des Empire, repräsentierte Elisabeth II. ein Land, das in den 70 Jahren ihrer Amtszeit friedlich den Weg zurück ins Glied gefunden hat. (Jochen Buchsteiner, F.A.Z.)

Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Königin in der Tat epochal; sie war der einzige Regent im Buckingham Palace, an den sie sich erinnern können. Daß sie – wie viele Zeitungen betonen – mit über 70 Jahren die am längsten regierende Monarchin sei, ist mißverständlich, da diese markierte Formulierung vermuten läßt, es gäbe noch einen länger regierenden männlichen Monarchen, was nicht der Fall ist. (Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es »die Oberhäuptin« in den Duden geschafft haben wird. Dann sollte allerdings der Kopf, der hinter diesem sprachwandlerischen Fehltritt steckt, auch gleich »die Köpfin« aufnehmen.) Königin Elisabeth II. führt die Rangliste der Staatsoberhäupter mit den längsten Amtszeiten vor dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016) an, dessen Amtszeit nur 87 Tage kürzer gewesen ist als diejenige Elisabeths. Auf dem dritten Platz folgt der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916), der als Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen 68 Jahre lang regierte.

Ich selbst habe die Königin einmal gesehen, aus der Entfernung zwar, doch gut erkennbar in Begleitung ihres Ehemanns und beider Sohn und Thronfolger. Es war vor achtzehn Jahren, genauer gesagt am 4. September 2004 im Rahmen der »Highland Games« im schottischen Braemar. Traditionell besucht die königliche Familie dieses Spektakel, das ganz in der Nähe ihres Sommersitzes Balmoral Castle stattfindet. Für den deutschen Touristen besitzt das »Braemar Gathering« den Charme der Bundesjugendspiele: von Sackhüpfen über folkloristische Tänze, Hochsprung, Baumstammwerfen, hin zu Dudelsackspielen und Staffellauf wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und als das royale Fahrzeug mit der Queen, Prince Philip (1921-2021) und Prince Charles, gefolgt von einem mit Leibwächtern besetzten Auto, in den Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park einfuhr, fragte sich ein Zuschauer, der hinter mir saß, ob dies eine weitere Attraktion sei: »What’s that? A car race?«

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

In den immer schneller werdenden Gegenwarten der vergangenen siebzig Jahre war Elisabeth II. der Fels in der Brandung, ein Orientierungspunkt und ein Entschleunigungsmonument gegen Moden, Trends und Hypes. Der greise Carl Schmitt berichtete Hans Blumenberg am 20. Oktober 1974 über die »traurige Situation eines 86jährigen Alten in einer Welt, die sich mit Über-Zeit-, Über-Schall- und Über-Mensch-Geschwindigkeiten um mich herum bewegt, während das Tempo meiner Maschine mit einer komischen Langsamkeit der psycho-somatischen Apparatur dahinkriecht, sodaß mir ein Wettkriechen zweier Schnecken allmählich spannender wird als ein Wettflug zweier Astronauten.«

Nun wird Elisabeths Sohn Prince Charles, der ewige Praktikant, als King Charles III. in die royale Chefetage befördert. Er ist mit 73 Jahren der älteste britische Thronbesteiger. Die Schnecke hat ihr Ziel erreicht. Wird sie sich als epochaler Astronaut entpuppen?

Ursprünge des Schwarzen Todes

Der 1440-Newsletter machte mich kürzlich auf die Ursprünge des sogenannten ›Schwarzen Todes‹ aufmerksam, dem in Europa zwischen den Jahren 1346 und 1353 geschätzt 25 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind – etwa ein Drittel der Bevölkerung:

Genom-Analysen von Überresten aus dem 14. Jahrhundert, die ursprünglich im heutigen Kirgisistan vergraben waren, deuten darauf hin, daß ein Ausbruch in der Region wahrscheinlich als Vorläufer des Schwarzen Todes diente, wie Forscher gestern bekannt gaben. Die Entdeckung wirft Licht auf das langjährige Rätsel um den möglichen Ursprung der mittelalterlichen Pest, die vor etwa 700 Jahren in ganz Eurasien und Nordafrika Millionen von Menschen tötete.

In der Studie wurde DNA von einem Stamm des pestverursachenden Bakteriums Yersinia pestis in Gräbern gefunden, bei denen die Grabsteine darauf hinwiesen, daß die Bewohner an der Pest gestorben waren. Die Analyse ergab, daß der Stamm ein direkter Vorfahre einer Reihe von Hauptlinien ist, die sich später über mehrere Kontinente ausbreiteten, darunter auch eine Variante, die aus Gräbern, die auf dem Höhepunkt des Ausbruchs der Pest im Jahre 1348 in London ausgehoben wurden. > Die Region lag jahrhundertelang an einer zentralen Stelle entlang der alten Seidenstraßen-Handelsrouten, was nach Ansicht der Forscher die weite Verbreitung der Krankheit begünstigt haben dürfte.

Man muß wohl nicht erst auf Forscher des 28. Jahrhunderts warten, die die COVID-19-Pandemie mit der sogenannten ›Neuen Seidenstraße‹ in Verbindung bringen werden. Die wesentlich erleichterte globale Mobilität und die um den Faktor 20 gestiegene Weltbevölkerung im Vergleich zur Lebenswirklichkeit der Menschen des 14. Jahrhunderts sind wesentliche Faktoren, die die Verbreitung von SARS-CoV-2 begünstigen und die mit vergrößertem Allgemeinwissen, beschleunigter globaler Kommunikation sowie verbesserten medizinischen Errungenschaften und Standards um Verlängerung und Eindämmung dieser Pandemie ringen.

Ich nicht

In Franziska Augsteins Nachruf auf den am 17. Dezember im Alter von 91 Jahren verstorbenen Verleger Klaus Wagenbach heißt es:

Und noch eine zweite Eigenschaft ist es, neben der Ironie, die ein unabhängiger Verleger benötigt: Eigensinn. Der wurde dem kleinen Klaus von seinem Großvater beispielhaft geboten. Der hatte über seinem Hauseingang die Worte anbringen lassen: »Etsi omnes ego non« – Und wenn alle, ich nicht. Die Nazis fühlten sich angesprochen, und so erging der Befehl, der Großvater habe die Schrift zu entfernen. Das tat er dann auch. Aber fast wie Fontanes Ribbeck hatte er »vorausahnend schon« Messinglettern gewählt: Sein Bekenntnis sollte wären. Als Maurerpolier hatte er natürlich gewusst, dass Messing auf Putz seinen Schatten hinterlässt: Das Messing verschwand, die Schrift blieb lesbar.

Nachdem Jesus die Verleugnung durch Petrus vorhergesagt hatte, beteuerte dieser: »Und wenn sie alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!« (Mk 14,29) Anders ausgedrückt: Auch wenn alle anderen so handeln sollten, ich werde es nicht tun.

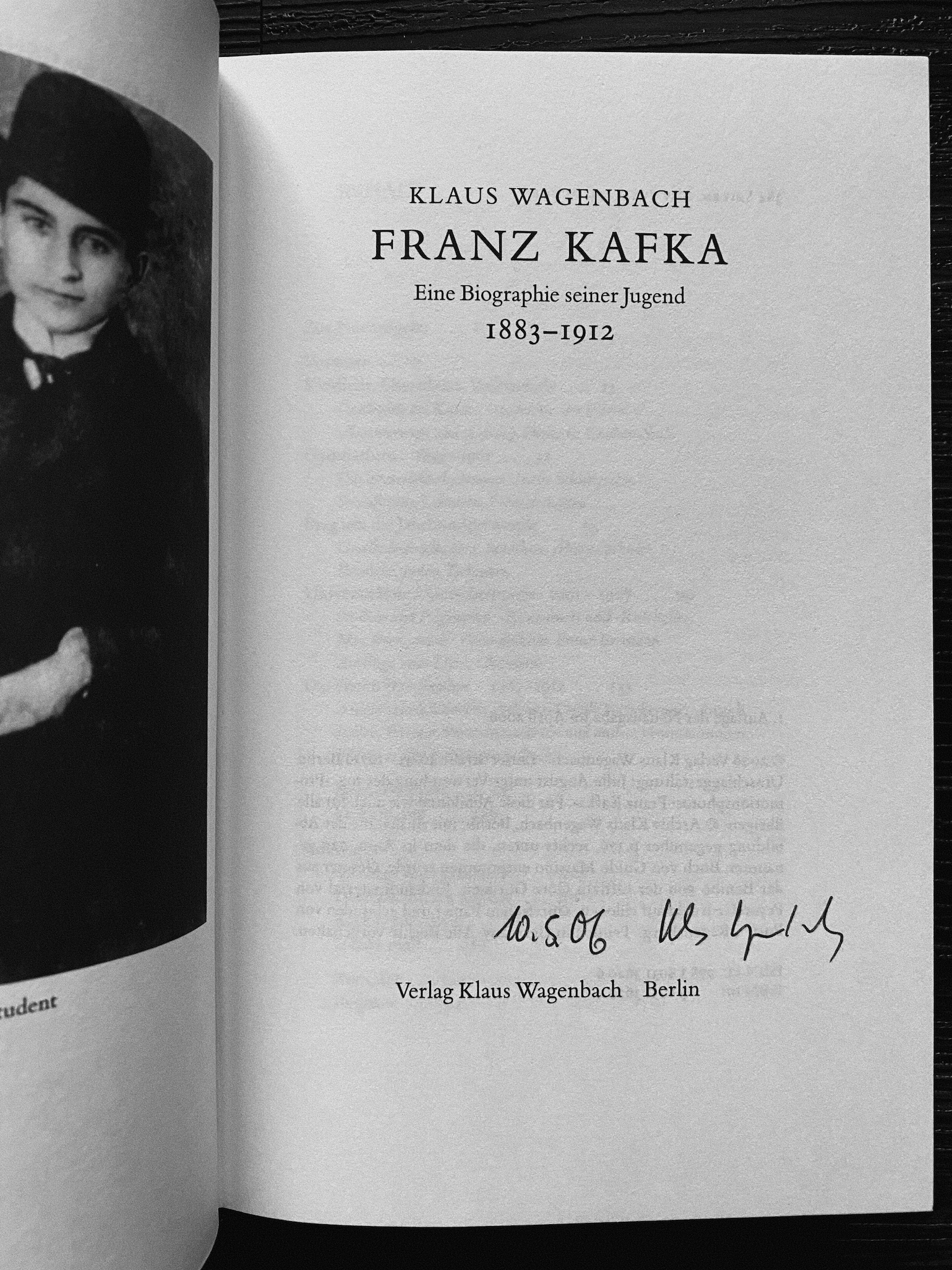

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Klaus Wagenbachs Unterschrift

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Dezember 2021)

Im Mai 2006 – meine Magisterarbeit über Kafkas labyrinthische Topographie wartete auf ein finales Korrekturlesen – las Klaus Wagenbach aus der Neuausgabe seiner Kafka-Biographie in der Münsteraner Buchhandlung Poertgen-Herder. Mein Exemplar erhielt wie unzählige andere die datierte Signatur des eigensinnigen Ironikers. Er hat einen großen Schatten hinterlassen.

Franziska Augstein. »Seine Neugier auf eine großzügige Welt. Klaus Wagenbach gestorben.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.12.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/zum-tod-des-verlegers-klaus-wagenbach-17693341.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2.

Geliebter Staub

Ein unterhaltsamer und ausgewogen erzählender Essay im Guardian weiß nicht nur Hintergründiges und Persönliches über den 1954 in Montreal geborenen Kognitionswissenschaftler Steven Pinker zu berichten – etwa daß er Classic Rock liebe und das Abschiedskonzert The Last Waltz der kanadischen Rockband The Band mindestens ein Dutzend Mal gesehen habe –; es gibt auch berührende und nachdenklich stimmende Passagen wie die folgende:

Eine Straße weiter, auf einem anderen Friedhof, hatte er

[Pinker]einmal den Grabstein eines Vaters und seines fünf Tage alten Sohnes photographiert. Die Inschrift lautete: »O Tod, der du so beredt bist, wie beweist du, / Welchen Staub wir lieben, wenn wir Geschöpfe lieben.« »Man braucht diese Ausschnitte aus dem Leben, um sich zu vergewissern, daß die Daten nicht aus der Luft gegriffen sind«, sagte Pinker über die Gräber.

Die Frage nach der »Quintessenz vom Staube«, die Hamlet prominent gestellt hat, dröhnt auf Friedhöfen besonders laut, summt jedoch, allzuoft unhörbar, als Basso continuo durch unser aller Leben. Daten hingegen sind stumm.

Alex Blasdel. »Pinker’s progress: the celebrity scientist at the centre of the culture wars.« The Guardian, 28 Sep 2021, https://www.theguardian.com/science/2021/sep/28/steven-pinker-celebrity-scientist-at-the-centre-of-the-culture-wars.

Nemesis

Nemesis (Νέμεσις), so erfährt man aus dem Kleinen Pauly, ist »das zur Augenblicksgottheit anthropomorphisierte dämon[ische] Schicksalswalten«; eine »Zuweiserin, Vergelterin […] Straferin und Rächerin«. Sie ist die »[m]ytholog[ische] Tochter der Nyx [Νύξ, die Göttin der Nacht] und des Okeanos [Ὠκεανός, der Gott eines die Welt umfließenden Stromes]«. Das Gründliche mythologische Lexikon des Rektors und Altertumsforschers Benjamin Hederich (1675-1748), das Goethe intensiv genutzt hat, gibt ausführlichere Informationen. So heißt es etwa im dritten Paragraphen zum Wesen der Nemesis:

Sie war eine Goettinn, welche insonderheit die Menschen, wegen ihres Hochmuths, und der daher ruehrenden Frevelthaten, wie auch ihrer uebermuethigen Bosheit halber, strafete.

[…]Dagegen belohnete sie das Gute, und unterdrueckete also bald die Stolzen und erhob die Frommen aus dem Staube.[…]Sie wird daher fuer eine strenge Goettinn gehalten;[…]und zwar sogar des Krieges,[…]wie nicht weniger der Todten,[…]und auch der Verliebten.

Am 29. September 2010 erwarb ich bei Poertgen-Herder in der Salzstraße 56 in Münster nicht nur das Romantik-Lehrbuch meines im Vorjahr verstorbenen Doktorvaters Detlef Kremer, das ich Kristy Husz zum Geschenk machte; ich kaufte zudem für 14,99 Euro die bei Jonathan Cape in London erschienene Ausgabe von Philip Roths einunddreißigstem Buch: Nemesis, sein letzter Roman.

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Siebeneinhalb Jahre später, am 26. Februar 2018, bestellte ich bei Medimops die 2011 bei Carl Hanser erschienene und von Dirk van Gunsteren übersetzte deutsche Ausgabe von Nemesis. Es sollten weitere dreieinhalb Jahre vergehen – gut elf Jahre nach Erwerb der englischsprachigen Ausgabe –, bevor ich endlich – und man könnte vielleicht sagen: zum richtigen, zum passenden Zeitpunkt – diese Übertragung zu lesen begann und die Lektüre des nur gut 210 Seiten umfassenden Romans nach drei Tagen abschloß. Es fiel mir nicht schwer, die von Roth vor dem Hintergrund einer fiktiven Polioepidemie im Sommer 1944 gezeichnete Handlung sowie die Sorgen und Ängste der Charaktere vor Ansteckung, Leid und Tod, ihre Unsicherheit, Vorurteile und die Suche nach Sündenböcken auf die aktuelle COVID-19-Pandemie zu übertragen. Zwei Passagen spiegeln dabei besonders deutliche Parallelen.

Kurz bevor der dreiundzwanzigjährige Protagonist Eugene »Bucky« Cantor – Jordan Mejias alias Peter Hammel nennt ihn in seiner Rezension für die FAZ, die ausgedruckt in meiner englischsprachigen Ausgabe liegt, einen »wiedergeborene[n] Hiob« – im Juni 1944 Newark verläßt, um im Sommercamp Indian Hill in den Poconos eine Stelle als Bademeister anzutreten, findet sich der folgende Abschnitt:

Unter der Überschrift »Das Polio-Bulletin« gab es jetzt allabendlich eine Spalte auf der Titelseite der Newark Evening News. Es stand unter dem Foto eines Quarantäneschildes mit der Aufschrift: »Gesundheitsamt Newark, New Jersey – Zutritt verboten. In diesem Gebäude hat es einen Fall von Polio gegeben. Personen, die gegen die Isolations- und Quarantäneverordnungen des Gesundheitsamtes verstoßen oder dieses Schild unbefugt entfernen, verändern oder unkenntlich machen, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Dollar bestraft.« Dieses Bulletin wurde auch täglich im örtlichen Radiosender verlesen und informierte die Bürger über die Anzahl und die Verteilung der Poliofälle in der Stadt und alle anderen wichtigen Entwicklungen. Bisher hatten die Leute nicht das gelesen und gehört, was sie zu lesen und zu hören hofften: Die Epidemie ging nicht zurück – vielmehr hatte die Zahl der Fälle seit dem Vortag zugenommen. Diese Zahlen waren natürlich beängstigend, entmutigend und zermürbend, denn dies waren nicht die unpersönlichen Zahlen, wie man sie sonst in der Zeitung las oder im Radio hörte, keine Zahlen, die dazu dienten, ein Haus zu finden, das Alter eines Menschen zu bestimmen oder den Preis von einem Paar Schuhe zu nennen. Es waren die furchterregenden Zahlen, die das Fortschreiten einer schrecklichen Krankheit bezifferten, und in den sechzehn Bezirken Newarks wurden sie aufgenommen wie die Zahlen der im Krieg gefallenen, verwundeten und vermissten Soldaten. Denn auch dies war ein Krieg, in dem es Tod, Zerstörung, Verdammnis und all die anderen Verheerungen des Krieges gab, es war ein Krieg, der gegen die Kinder von Newark geführt wurde. Nemesis, p. 105

Später, als Bucky vom Camp aus mit seiner Großmutter in Weequahic, einem weitgehend jüdisch geprägten Viertel Newarks, in dem auch Philip Roth aufgewachsen ist, telephoniert, berichtet diese ihrem Enkel:

Die Lage ist schlimm, Eugene. Die Leute sind aufgebracht. Sie haben große Angst. Alle haben Angst um ihre Kinder. Gott sei Dank bist du nicht hier. Die Busfahrer der Linien 8 und 14 sagen, dass sie nur noch durch Weequahic fahren, wenn sie Schutzmasken kriegen. Und es gibt welche, die sagen, dass sie überhaupt nicht mehr durch Weequahic fahren werden. Die Briefträger wollen die Post nicht mehr ausliefern. Die Lastwagenfahrer weigern sich, die Läden und Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen und so weiter zu beliefern. Wenn Leute aus anderen Vierteln durch Weequahic fahren, kurbeln sie alle Fenster rauf, ganz gleich, wie heiß es ist. Die Antisemiten sagen, dass sich die Polio ausbreitet, kommt daher, dass hier so viele Juden leben. Wegen all der Juden – darum geht die Polio von Weequahic aus, und darum muss man die Juden isolieren. Manche von denen hören sich so an, als würden sie denken, die beste Methode, die Polio loszuwerden, bestehe darin, Wequahic [sic!] mit allen Juden, die dort leben, niederzubrennen. Es gibt viel Feindseligkeit, weil die Leute aus lauter Angst verrückte Sachen sagen. Aus Angst und Hass. Ich bin in dieser Stadt geboren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Als würde alles zusammenbrechen. Nemesis, pp. 151-2

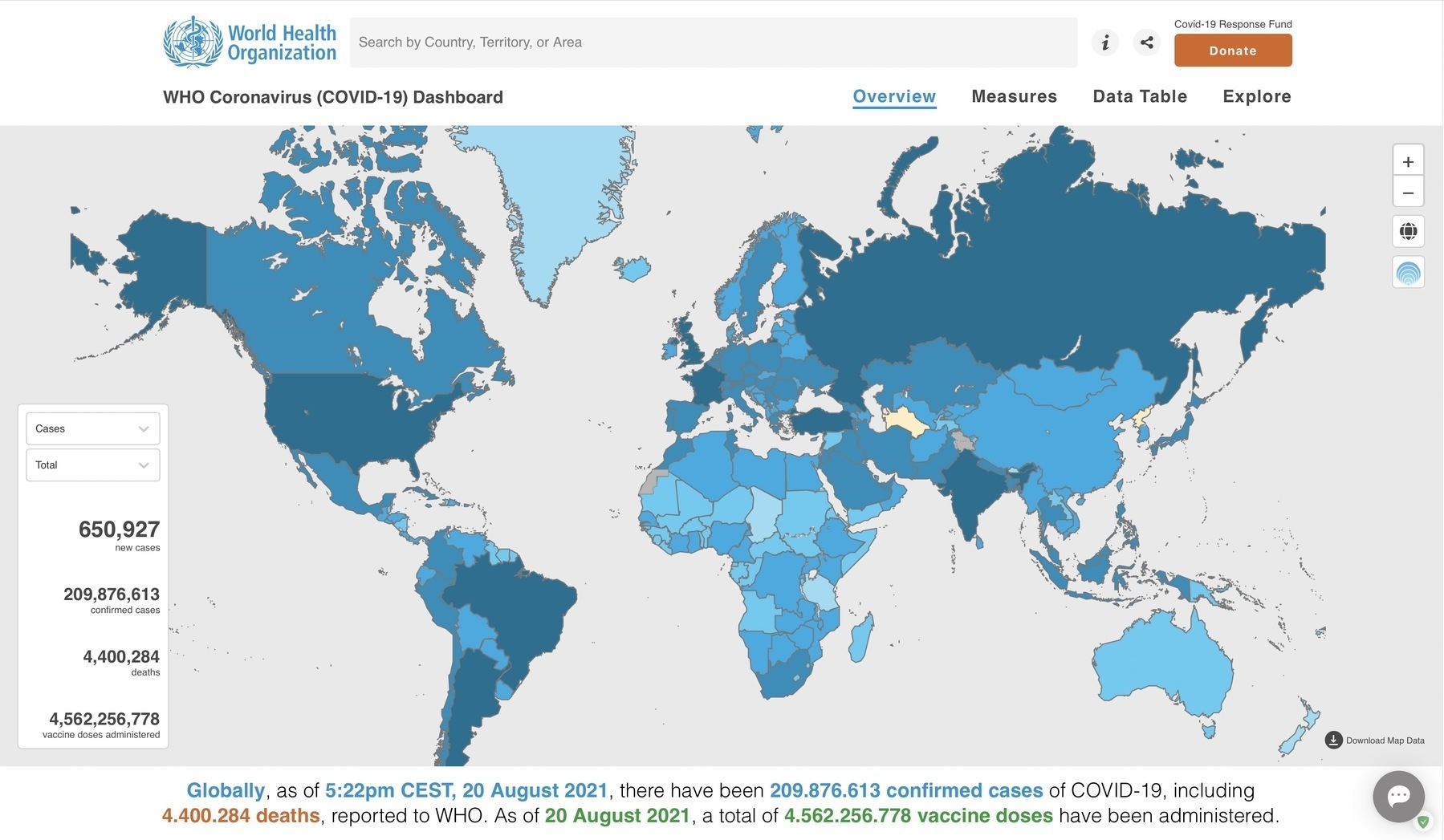

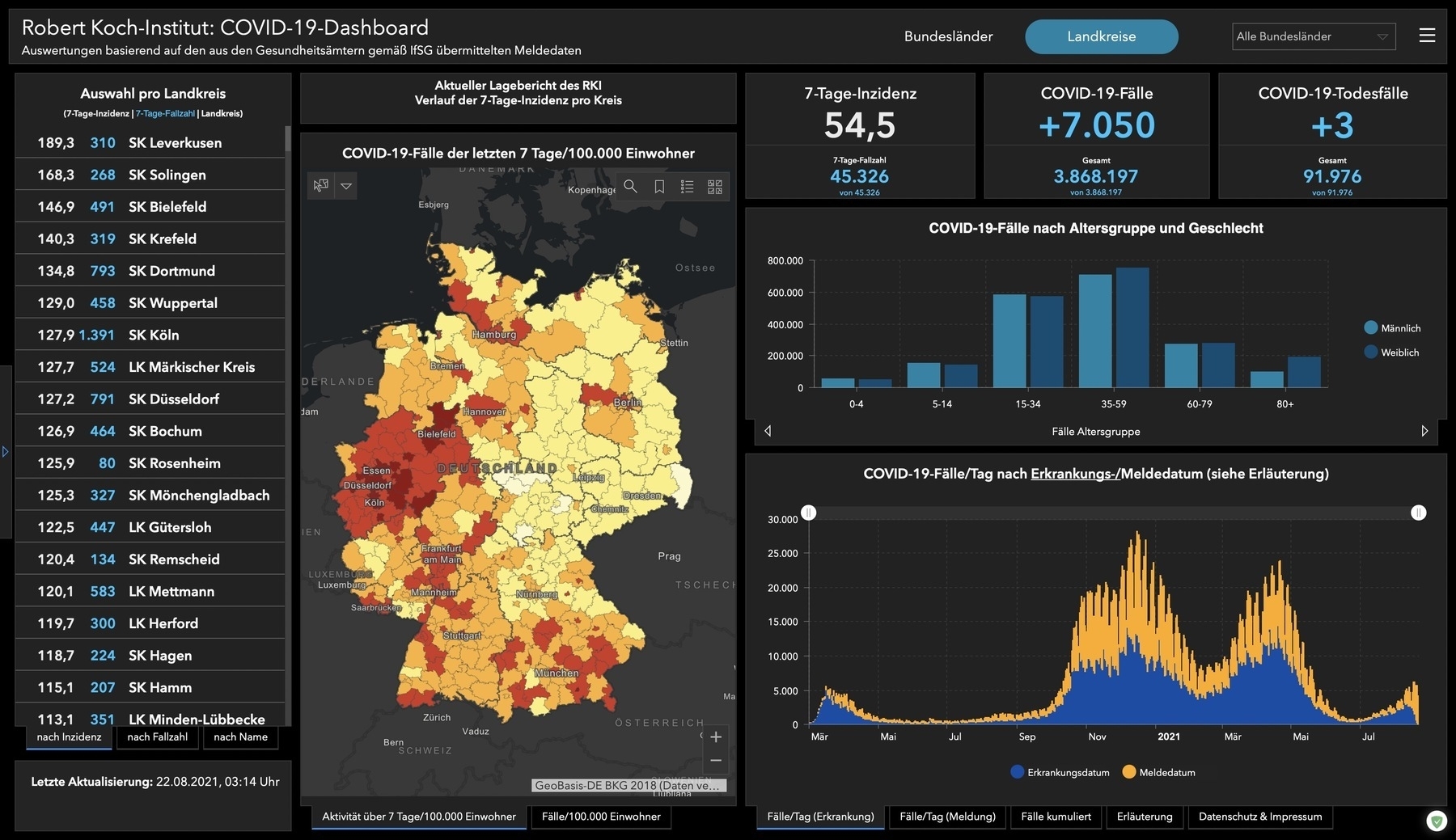

Obschon der Zusammenbruch von allem noch immer auf sich warten läßt, erzeugen Zahlen, Inzidenzwerte, Karten mit Warnfarben, Statistiken, Diagramme und Kurven zumindest das Gefühl, kurz vor einem globalen Kollaps zu stehen.

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Vielleicht zeigt sich Nemesis genau in diesen abstrakten, doch zugleich so konkretes Leid und so subtil, so hartnäckig spürbare Angst vermittelnden Zahlen, die uns seit über anderthalb Pandemie-Jahren beschäftigen und belasten. »Epidemien«, erklärt Dr. Steinberg im Sommer 1944 in Nemesis, »besitzen die Eigenart, mit einemmal an Schwung zu verlieren. Diese hier ist in vollem Gang. Wir müssen dem, was passiert, begegnen und abwarten, ob die Welle abebbt oder nicht.« (p. 84). Und Arnie Mesnikoff, der allwissende Erzähler, fügt, als er seinem ehemaligen Lehrer Bucky Cantor 1971 wiederbegegnet, hinzu: »Mit der Entwicklung des Impfstoffs hat die Medizin des zwanzigsten Jahrhunderts einen enormen Fortschritt gemacht, nur leider kam er für uns zu spät.« (p. 194)

Ein Impfstoff ist immer auch eine Waffe im Kampf gegen Nemesis.

»Nemesis.« Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer. Bd. 4: Nasidius – Scaurus. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, Sp. 48-9, hier Sp. 48.

»Nemesis.« Gründliches mythologisches Lexikon, von Benjamin Hederich. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig, Gleditsch, 1770. WBG, 1996, Sp. 1701-7, hier Sp. 1701-2.

Philip Roth. Nemesis. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2011.

Jordan Mejias. »Mit Gott kann nur der Zufall gemeint sein.« Rezension zu Nemesis, von Philip Roth. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2010, p. 29.

Time Games

Das Rolling Stone Magazine wiederveröffentlicht anläßlich John Lennons vierzigstem Todestag einen Nachruf aus seiner Ausgabe vom 22. Januar 1981, geschrieben vom damals fünfunddreißigjährigen Journalisten und Schriftsteller Scott Spencer. Darin findet sich – neben vielen Plattitüden – der elementar philosophische Gedanke des Sterbenlernens, der in Zeiten einer Pandemie ins Bewußtsein der Menschen zurückzukehren im Begriff ist: »Weil er uns erlaubte, ihn zu kennen und zu lieben, gab John Lennon uns die Chance, an seinem Tod teilzuhaben und die Vorbereitungen für unseren eigenen wiederaufzunehmen.«

Der Zeitpunkt seines Todes ist gesichert überliefert: Es war der 8. Dezember 1980. »At 11:15 P.M.«, heißt es in Keith Elliot Greenbergs faszinierender Analyse December 8, 1980. The Day John Lennon Died, »John Lennon was officially pronounced dead.« Beachtet man den Zeitunterschied zwischen Liverpool, wo Lennon geboren, und New York City, wo er ermordet wurde, so trat der Tod des Musikers in seiner Heimatzeitzone morgens um 4:15 Uhr am 9. Dezember 1980 ein. Aus diesem temporalen Grund erinnere ich erst am heutigen 9. Dezember an den Tod des einflußreichen Imaginaristen. — So keep on playing those time games together / Faith in the future out of the now —

Scott Spencer. »›We Are Better People Because of John Lennon.‹« Rolling Stone, December 8, 2020, www.rollingstone.com/feature/j…

Keith Elliot Greenberg. December 8, 1980. The Day John Lennon Died. Backbeat Books, 2010, p. 172.

Jenseitige Lektüre

In der bekannten und populären Rubrik »By the Book« der New York Times stand kürzlich das inzwischen achtzigjährige Ex-Monty-Python-Mitglied John »silly walk« Cleese Rede und Antwort. Auf die Frage, wie er seine Bücher ordnen würde, antwortete Cleese: »Gar nicht. Ich habe Bücher, die über den ganzen Planeten verstreut sind, wie meine Ex-Frauen. Wenn ich sterbe, lasse ich alle ungelesenen mit mir begraben. Mein Grab wird ›Mount Cleese‹ heißen.«

Der globalisierte Leser ist zugleich ein globalisierter Liebhaber, der das Ungelesene mit ins Jenseits nimmt. Kurioserweise existiert bereits seit 2007 ein Mount Cleese: Die neuseeländische Stadt Palmerston North benannte damals eine Mülldeponie nach dem britischen Komiker als Reaktion auf dessen Äußerung, Palmerston North sei »die Selbstmordhauptstadt Neuseelands«. Cleese riet in einem Podcast: »Wenn Sie sich umbringen wollen, aber nicht den Mut dazu haben, denke ich, daß ein Besuch in Palmerston North den Zweck erfüllen wird.«

»John Cleese Intends to Have His Unread Books Buried With Him.« The New York Times, Sept. 3, 2020, www.nytimes.com/2020/09/0…

»Mt. Cleese.« Atlas Obscura, www.atlasobscura.com/places/mt…

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

Vorstellungen

Wenn Epiktet im fünften Abschnitt seines ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ zu bedenken gibt: »Nicht die Dinge [πράγματα] selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen [δόγματα] von den Dingen. So ist z. B. der Tod nichts Furchtbares – sonst hätte er auch dem Sokrates furchtbar erscheinen müssen –, sondern die Vorstellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare«, darf man nicht vergessen, daß diese Mahnung ebensogut auf die positiven Dinge des Lebens Anwendung finden sollte. Liebe ich beispielsweise einen Menschen, so liebe ich nur die Vorstellung, die ich von diesem Menschen habe. Und indem ich dies tue, betrüge ich nicht nur die vermeintlich Geliebte; ich beraube sie darüber hinaus ihres Menschseins.

Epiktet. Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt, neubearbeitet von Karin Metzler, 11. Aufl., Kröner, 1984, p. 24[5].

Epictetus. »The Encheiridion, or Manual.« The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and Fragments. With an English Translation by W. A. Oldfather. Vol. II: Discourses, Books III and IV, The Manual, and Fragments, Harvard UP, 1959, pp. 479-537, hier pp. 487-9.

καὶ νόμον ἔγνω oder: Abstecher ins Carl-Schmitt-Land

Einige Größen der Geistesgeschichte sind einem fern – sei es intellektuell, sei es thematisch, sei es ideologisch, sei es geographisch. Letzteres kann ich von Carl Schmitt nicht behaupten, wurde er doch 1888 im heimatnahen Plettenberg geboren und nach einem bewegten Leben (der sogenannte »Kronjurist des Dritten Reiches« saß nach dem Zweiten Weltkrieg anderthalb Jahre lang im Nürnberger Untersuchungsgefängnis) 1985 auf dem katholischen Friedhof »Auf der Halle« über dem Lennetal im Ortsteil Eiringhausen beigesetzt.

Heute Vormittag nun machte ich einen Abstecher nach Eiringhausen zu Schmitts Grabstelle. Hier fand ich drei weitere Gedenksteine vor: denjenigen an seine Schwester Auguste Schmitt (1891-1992), der leider von einem Kranz weitgehend verdeckt war, denjenigen an seine zweite Frau Duschka (Dusanka) Schmitt-Todorovic (1903-1950) und denjenigen an seine noch vor ihm verstorbene Tochter Anima Louise Schmitt-Otero (1931–1983), die die griechische Inschrift auf dem pentagonal kristallisierten Säulenbasalt entwarf.

»ΚΑΙ ΝΟΜΟΝ ΕΓΝΩ«. Hierin wird Schmitts schon exzessive Fixierung auf den Nomos-Begriff komprimiert. Sprachmagisch ließ er sein Denken um Raum und Recht kreisen. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte das Gesetz. καὶ νόμον ἔγνω: Er kannte den Ort. Seine Grabstelle kenne ich nun auch.

[Ursprünglich (und mit 18 Photographien) gepostet auf Google+]

Single Fantasy oder: Der Rest ist Anekdote. Gedanken zu The John Lennon Letters

Ich glaube, in einer Star Trek-Episode (und zwar in einer der Next Generation) habe ich mal gehört, daß man den Grad der Zivilisation einer Gesellschaft, also deren Zivilisiertheit, daran ablesen könne, wie diese Gesellschaft mit ihren Toten umgehe. Vielleicht ist dies eine allgemeine soziologische Phrase, vielleicht geht sie auf Dostojewski oder Max Weber zurück, vielleicht ist auch Captain Picard mit seiner staatsmännischen Universalsicht ihr Urheber – ich weiß es nicht. Jedenfalls reicht eine solch aphoristische Definition kaum aus, wenn man sich die hypertrophen Totenkulte vor Augen führt, die in nahezu jeder Kultur beobachtet werden können: Sind Anhänger von Religionen mit an Wahnsinn grenzenden Heiligenverehrungen und obskuren Reliquien ›zivilisierter‹ als arme Atheisten, die ihre nächsten Verwandten nicht bestatten können, wollen oder gar dürfen?

Prominente sind die Heiligen der profanen Gesellschaft. Gerade verstorbene Musiker, aber auch vorzeitig und auf unnatürliche Weise ums Leben gekommene Filmstars sind vielfach auch Jahre nach ihrem Tod lebendiger, präsenter und vor allem lukrativer denn je. Die Vermarktung verstorbener Berühmtheiten ist in den letzten Jahrzehnten zu einem perversen Kult metastasiert. Jedes noch so kleine, gewöhnliche und unbedeutende Objekt aus dem mittelbaren Dunstkreis des Stars erzielt bei Auktionen Millionenbeträge. »Wow, gebrauchte Unterhosen, die Elvis 1977 bei einer Show getragen hat?! Da biete ich mit!« Fansein bedeutet zu einem gewissen Grad, gläubig zu sein, was wiederum bedeutet, vernünftige Entscheidungen auszublenden und vollständig im Begehren auf- und oftmals auch unterzugehen. Vor diesem Hintergrund würde ich mich als einen ›agnostischen Fan‹ bezeichnen, dem die Kunst, die Musik, das geschriebene Wort wichtiger ist, als die Instrumente des Künstlers – oder deren Unterhosen (was nicht heißt, daß ich es nicht auch übertreiben könnte; ein Blick ins Bücherregal bestätigt diese Leidenschaft nur zu gut).

An John Lennons 72. Geburtstag sendete das Fernsehmagazin Kulturzeit auf 3sat einen Bericht zu den John Lennon Letters, einem Briefkonvolut, das Hunter Davies, der 1968 die erste (und bisher einzige!) autorisierte Beatles-Biographie geschrieben hatte, zusammengestellt hat. Das Buch, dessen deutsche Übersetzung ebenfalls am 9. Oktober in die Läden kam und mit fast atlasähnlichen Maßen aufwartet, faszinierte mich auf Anhieb. Vielleicht lag es an dem bunten, geheimnisseaufdeckenden Kulturzeit-Beitrag oder schlichtweg an der Tatsache, daß mir Davies’ Beatles-Biographie Mitte der 1990er Jahre einen sehr plastischen Einstieg in die Droge der Sixties und das Leben der größten Band aller Zeiten verschafft hatte – kurzum: Ich wollte dieses Buch rezensieren!

Die Enttäuschung darüber, daß die Letters schon an einen anderen Rezensenten vergeben waren, hielt nur kurz. Ich bestellte gleich am nächsten Morgen die englische Originalausgabe (die im Gegensatz zur deutschen um fast die Hälfte günstiger ist!), die mir ein wenig kleiner und vom Cover her minimalistischer vorkam. Zudem besitzt das bei Weidenfeld & Nicolson in London erschienene Original keinen Untertitel; wer sich den bei Piper ausgedacht hat und ob Erinnerungen in Briefen vielleicht verkaufsfördernd ist, kann ich nicht beurteilen. Ein solches Vor- oder Vergehen kennt man ja von Filmen en masse! Warum etwa aus Eternal Sunshine of the Spotless Mind, einem Vers aus Alexander Popes »Eloisa to Abelard«, im Deutschen ein plattes Vergiss mein nicht! wird, kann mir keiner schlüssig erklären.

Bevor ich mich den Letters widme, möchte ich ein paar Anmerkungen über das Buch im allgemeinen machen, und damit meine ich das gedruckte. Denn nur ein gedrucktes, gebundenes Buch kann man haptisch und olfaktorisch wahrnehmen. The John Lennon Letters weisen unter ihrem schlichten weißen Schutzumschlag eine beige Leinenstruktur auf, ein Parkett-Relief, über das man minutenlang mit der Hand fahren kann wie über die Holzmaserung alter Tische. Wenn man das Buch aufschlägt und hineinschnuppert, überkommt es einen madeleinengleich; man sieht andere Bücher vor sich, die ähnlich rochen, man hört die dicken Seiten, die ein dumpfes Geräusch beim Umblättern erzeugen. (Ich wollte mich mal bei Wetten, dass…? bewerben und Verlage allein anhand ihres Geruchs identifizieren. Nach mehreren mißglückten Versuchen, nahm ich von diesem Vorhaben Abstand.) Ein Buch kommuniziert mit seinem Leser auf verschiedenen Ebenen und der Leser liest es nicht allein mit seinen Augen. Nein, das E-Book mag seine Vorteile haben, aber es hat keine auratischen Dimensionen. (Und erst das Wiedererinnern! Haben Sie schon einmal versucht, ohne die Hilfe der Suchfunktion in einem digitalen, sterilen Text eine Stelle wiederzufinden? Passagen, die uns beim Lesen eines gedruckten Buches besonders im Gedächtnis bleiben, kann man zumeist lokalisieren: »Das war so im unteren Drittel auf einer linken Seite.« Das klassische Buch gibt Orientierung. Der Hypertext wirft seine Leser unvorbereitet in ein Text-Labyrinth.)

Doch nun zu den Letters! Das Inhaltsverzeichnis mutet merkwürdig an: Hunter Davies sortiert die Lennon Letters in 23 thematische Teile (die mit ein paar Ausnahmen zugleich auch chronologisch aufgeführt sind) von den »Early Years, 1951-58« bis hin zu »Double Fantasy«, Lennons 1980 produziertes letztes Album, das nach einer Freesien-Art benannt ist, die dem Musiker in den »Bermuda Botanical Gardens« aufgefallenen war. Nach dem kurzen Vorwort Yoko Onos, das die haikuhafte Kürze und Qualität der oftmals nur mit einem Wort und einer lustigen Zeichnung versehenen Autographen Lennons hervorhebt, folgt eine Einführung Hunter Davies’. Hier erfährt der Leser gleich Essentielles: »So I [H. Davies] had to track down as many letters, postcards, notes and lists and scraps as I could find. And yes, I have rather expanded the definition of the word ›letter‹.« Daß der Titel somit ein wenig irreführend ist, sieht man schon nach den ersten Seiten; vielleicht könnte man »Letters« etwas holprig mit »adressierte Schriftstücke« übersetzen – was Piper vermieden hat.

Davies, der gut zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet hat, geht dann kurz auf einige Schicksale der hier veröffentlichten Schriftstücke ein, eigentlich auf die Schicksale ihrer Besitzer – oder besser: ihrer ehemaligen Besitzer. Es kam, so liest man, nicht selten vor, daß gerade gewöhnliche Fans, die eine kurze Nachricht oder eine Zeichnung mit Autogramm erhalten hatten, diese aufgrund akuten Geldmangels Jahrzehnte später veräußern mußten, häufig unter Wert. Daß Lennon gerade zu Beatles-Zeiten zig tausende Briefe wöchentlich bekam, von denen nur die wenigsten geöffnet geschweige denn auch gelesen und beantwortet wurden oder besser gesagt: werden konnten, macht solche Schriftstücke umso wertvoller, unabhängig von ihrer jeweiligen künstlerischen, literarischen oder inhaltlichen Qualität. Auf dem Markt der Hardcore-Fans und Sammler wird alles zur Reliquie.

Ich erinnere mich noch an meinen Erdkunde-Unterricht, es muß kurz vor der Oberstufe gewesen sein. Im Themengebiet »Tropen und Subtropen« lernten wir den Begriff shifting cultivation kennen. Jeder, der diesen einfach mit »Wanderfeldbau« oder »Brandrodungsfeldbau« übersetzte, wurde vom Lehrer getadelt: »Nein! Nein! BRANDRODUNGSWANDERFELDBAU!« Man sieht: es ist bis heute hängen geblieben. Eigenartigerweise mußte ich an shifting cultivation denken, als ich die Letters las. Die Beatles saßen – wie Lennon es selbst einmal treffend formuliert hatte – im Auge des Hurrikans und tosten über Länder hinweg. Einige Musiker haben sich noch Jahrzehnte später beschwert, daß die Beatles nichts mehr für andere übriggelassen hätten; alles hätten sie vorweggenommen, alles hätten sie (neu-)erfunden, alles hätten sie abgegrast, gerodet, verschlungen. Diese Ansicht ist natürlich übertrieben, doch der Brandrodungswanderfeldbau Liverpoolscher Provenienz hat die Welt verändert und aus seiner fruchtbaren Asche entsteht nicht nur immer wieder neue Musik; auch Spurenelemente des Originals tauchen als kleine Zeitkapseln auf, sei es in Form von Bootlegs (die dann auch, wie im Fall von Let It Be…Naked oder der vier CDs umfassenden Lennon Anthology, zu offiziellen Veröffentlichungen werden können), sei es in Form von Lebensbeschreibungen (Philip Normans Lennon-Biographie sorgte vor einigen Jahren für Aufsehen), sei es in Form von Ringo Starrs Postcards from the Boys oder eben den Letters, wie sie Hunter Davies nun vorlegt.

Davies, 1936 im schottischen Johnstone, Renfrewshire, geboren, veröffentlicht insgesamt 285 ›Reliquien‹ als Zeugen der shifting cultivation, 285 jeweils kurz kommentierte, transkribierte Sammlerstücke. Wie groß dabei die Masse der Autographen ist, die Davies nicht publiziert hat, bleibt ungewiß. Es muß jedenfalls eine ungeheure Menge sein, denn Lennon, so Davies, »always saw a blank piece of paper, however small, as a challenge.« Herausgefordert ist auch der Leser. Manchmal kann selbst Davies Lennons Handschrift nicht entziffern; er fügt dann ein »[?]« ein. Bei einer Notiz, Letter 115, erscheint dies merkwürdig, steht auf ihr doch in Großbuchstaben »PRIMAL SCREAM«. Die drei darunter geschriebenen Worte kann Davies nur mit einem Fragezeichen wiedergeben, wo ich deutlich zwei von ihnen entziffern kann: »ARTHUR JANOV RU[?]«, eben der Arthur Janov, bei dem sich Lennon und seine Frau Yoko Ono 1970 in Urschrei-Therapie begaben. Davies hat nach seiner kurzen einleitenden Lennon-Biographie, die in Hamburg 1961 endet und die sich wie das Script von Nowhere Boy liest, eine editorische Vorbemerkung eingefügt. Sie schließt mit den Worten: »If you have any corrections, or can add any further information about any of the letters or recipients, or, more importantly, if you have a Lennon letter or copy which is not in the book, please email me at Johnlennonletters@hotmail.co.uk[.] Many thanks.« Dieses Angebot werde ich nutzen, obgleich ich weiß, daß Mr Davies sicherlich von aller Welt mit E-Mails überschüttet wird und ich darüber hinaus bestimmt nicht der erste oder einzige sein werde, der ein paar der Lennonschen Glyphen identifiziert zu haben glaubt. Doch der Gedanke, mit jemandem kommunizieren zu können, der in direktem Kontakt zu den Beatles und ihrem Umfeld stand, ist ein durchaus verlockender. Wäre ich kein ›agnostischer Fan‹, ich würde ihn um ein Statement samt Autogramm bitten! (Mit einer Antwort rechne ich nicht.)

Nun, die Handschrift – eine absolute Katastrophe, ähnlich Lennons häufig mit »excuse typing« versehenen Schreibmaschinenversuchen! Es gibt Schriftstücke, auf denen das Gekritzel durchaus lesbar ist. Doch der Großteil wirkt, als wolle der Verfasser seine Nachrichten mit einem Geheimcode verschlüsseln, was für die Jahre 1972-76 gar nicht so dumm gewesen wäre, wurde Lennon doch nach seiner Übersiedlung nach New York City tagtäglich vom FBI überwacht und abgehört! Für Nixon war der Ex-Beatle eine persona non grata, jemand, der mit revolutionären, linken Gedanken das Volk vergiftet. Einen erschreckenden Einblick in dieses paranoide Verhalten gibt Jon Wieners 1999 erschienene Pionierstudie Gimme Some Truth. The John Lennon FBI Files. Weiterführende Informationen bietet die Seite The John Lennon FBI files an. – Ist eigentlich schon jemand auf die Idee gekommen, daraus ein Theaterstück oder ein Musical zu machen? Es müßte als eine Mischung aus Kafka, Beckett und natürlich Lennon konzipiert werden, ein puristisches Stück mit, sagen wir mal, drei oder vier Personen und einem Papagei (denn dessen Äußerungen hat das FBI nachweislich auch protokolliert!).

Das Absurde liegt auch den Lennon Letters zugrunde, obschon sie ab 1968 ausführlicher und in gewisser Weise gehaltvoller, ab 1971 dann ernsthafter und politischer wurden. Die meisten von ihnen, gerade diejenigen an den ehemaligen Pressesprecher der Beatles, Derek Taylor, denen Hunter Davies ein eigenes Kapitel gewidmet hat, lesen sich allerdings, wie aus Finnegans Wake herausgerissen. Selbst mich stellten die Wortspiele und Wortverstümmelungen auf eine harte Geduldsprobe. Hier hätten ein paar Beispiele gereicht (zumal man solche kreativen Albereien ja bestens in Lennons Buchveröffentlichungen In His Own Write und A Spaniard in the Works nachlesen und genießen kann), was ebenso für die meines Erachtens völlig unwichtigen Notizen an Lennons Angestellte im Dakota Building gilt, die sich über gut zwanzig Seiten erstrecken: »[…] SESAME OIL / TOMATOES / BERRIES / YOGHURT […]« (Letter 255). Das mag für Anthropologen oder Kulturwissenschaftler, die das Eßverhalten prominenter Musiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts untersuchen, sicherlich interessant sein; ich hätte diese instructions gekürzt. Und hier sind wir wieder voll drin in der Heiligenverehrung und der Zivilisiertheit: Unsere Gesellschaft versteigert und veröffentlicht Einkaufslisten ihrer Toten!

In der Dokumentation Derrida, die Kirby Dick und Amy Ziering Kofman 2002 mit viel Feingefühl und Verständnis gedreht und mit einem kongenialen Soundtrack Ryūichi Sakamotos hypnotisch konturiert haben, gibt es eine Szene, in der der Weißkopfseeadler Derrida – ich glaube, während einer Konferenz an der New York University zum Thema »Biographie« – folgendes äußert: »As you know the traditional philosophy excludes biography, considers biography as something external to philosophy. You remember Heidegger’s statement about Aristotle—Heidegger once was asked I think ›What was the life of Aristotle?‹ What could we answer to the question ›what was Aristotle’s life?‹ Well the answer is very simple, ›Aristotle was a philosopher‹, and the answer holds in one sentence: ›He was born, he thought, and he died.‹ And all the rest is pure anecdote.« Kannte Lennon Heideggers Bonmot? Letter 105 zeigt einen am 21. Mai 1969 ausgefüllten Fragebogen des International Who’s Who. Im Feld »Short Biographical Note« steht: »BORN 1940 / LIVED / MET YOKO ONO AND MARRIED.« Ob nun der Rest Schweigen oder Anekdote ist – die Leerstellen sind es, die ein Leben interessant und einzigartig machen.

Wer nun, so wie ich, denkt, John Lennons Leerstellen durch diese Briefsammlung zu erleben, Lennon selbst zu sehen, wie er wirklich war, was er dachte und fühlte, wer also vielleicht auch nach Skandalen lechzt, nach Offenbarungen, Geheimnissen, die gelüftet werden (etwa ob es vielleicht doch eine intime Beziehung zu Brian Epstein gegeben hat), und wer sich nach den unzähligen biographischen Sekundärquellen endlich einen unverstellten Blick auf die Person hinter der Brille verspricht, wird in weiten Teilen dieses Brief- und Notizkonvoluts enttäuscht sein. Lennon zelebriert auch hier größtenteils sein Image, er versteckt sich hinter Wortspielen, platten Witzen und oft auch für den britisch-englischen Muttersprachler kaum zu dechiffrierenden Anspielungen (wie Hunter Davies an einigen Stellen etwas resigniert zugibt).

Doch es gibt Ausnahmen: Die beiden Briefe an Linda und Paul McCartney aus dem Jahr 1971 gehören dazu, die mit ihrer brutalen Ehrlichkeit unmittelbar nach der Trennung der Beatles noch heute berühren, oder – und diese seien allen Lesern wärmstens empfohlen – Lennons Briefe an die Familie, seine Verwandten, seine Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel. Hier zeigt sich ein unverstellter John, kein Star, kein Beatle, keine Marke; hier schreibt jemand überraschend normale Texte, erkundigt sich nach überraschend normalen Angelegenheiten, entpuppt sich als normaler Mensch mit Heimweh nach England und Schottland (»daydream about ›home‹«, Letter 192). Das mag sicherlich für den einen oder anderen Hardcore-Fan weltbildzerstörend sein – ja, auch ein John Lennon atmete, aß und ging aufs Klo! – doch fernab allen mythendestruierenden Verlangens betonen gerade diese klaren Texte eine andere Komponente seiner Persönlichkeit – seine eigentliche: »I’m just about the same as whenever we last saw each other…only older!« (Letter 195)

Lesen Sie also die Briefe an die Familie! Hunter Davies hat sie nicht ohne Grund in einem eigenen Kapitel versammelt: »Part seventeen: Family Matters, 1975«. Ich hätte mir wahrlich mehr solche Briefe gewünscht. Doch vor allem – und dies empfinde ich als größtes Manko dieser Zusammenstellung – wäre es wünschenswert gewesen, auch die Briefe der jeweiligen Adressaten abzudrucken. Audiatur et altera pars, heißt es im römischen Recht. Die puren Lennon Letters bleiben so bei aller Witzigkeit, Aggressivität, Verletzlichkeit und, ja, auch bei aller Banalität letztendlich merkwürdig steril und eindimensional. Ein Blick hinter den Vorhang kann so nur bedingt stattfinden; wirklich Neues erfährt man hier trotz aller Anekdoten leider nicht.

The John Lennon Letters. Edited and with an Introduction by Hunter Davies. London: Weidenfeld & Nicolson, 2012. 392 Seiten. ISBN 978 0 297 86634 3.

(Die deutsche Ausgabe erschien unter dem Titel: The John Lennon Letters. Erinnerungen in Briefen. Hrsg. Hunter Davies. Übers. Werner Roller und Helmut Dierlamm. München: Piper, 2012. 416 Seiten. ISBN 978 3 492 05523 9.)

Herbert Lom

Man konnte Mitleid mit ihm haben: Jacques Clouseau trieb seinen Vorgesetzten Charles Dreyfus in den Pink Panther-Filmen mehr und mehr in den Wahnsinn. An seinem zuckenden Auge, dem »Clouseau-Detektor«, konnte man den Grad der Verrücktheit ablesen, bis es schließlich mit ihm und einem ganzen Schloß im Nichts verpuffte. Gestern ist Herbert Lom im Alter von 95 Jahren gestorben. Seinen Filmpartner Peter Sellers hat er um 32 Jahre überlebt.

Andreas Kilb. »Clouseaus Lieblingsfeind. Zum Tod von Herbert Lom.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Sep. 2012, [www.faz.net/aktuell/f...](https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/zum-tod-von-herbert-lom-clouseaus-lieblingsfeind-11907346.html.)

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

»Bitte keine Besuche« oder: »Folge nicht mir, folge dir!« Hermann Hesse zum 50. Todestag

Wenn man in dieser Woche an einem Zeitschriftenregal vorbeischlendert, so wird man eines Mannes mit Strohhut gewahr, der dem Vorbeischlendernden vom Titelblatt des Spiegel aus direkt in die Augen schaut. Es ist eine merkwürdig kolorierte Version einer Fotografie, die das Hamburger Nachrichtenmagazin bereits im Jahre 1958 zierte. Doch nicht allein die Farbe macht den Unterschied: Das aktuelle Titelblatt zeigt den Schriftsteller Hermann Hesse – denn um eben jenen »Störenfried«, so der Schriftzug, handelt es sich dabei – mit erhobenem Mittelfinger. Darunter die Appositionen (in Großbuchstaben!): »SINNSUCHER, DICHTER, ANARCHIST«. Ein verstörendes, wenn nicht gar provozierendes Bild.

Doch so sehr die Differenz von friedlicher Mimik und aggressiver Gestik auch irritieren mag: Sie trifft den Menschen Hesse, der sich nicht festlegen läßt, der von den einen vergöttert, von den anderen verachtet wird. Hermann Hesse bezieht Stellung – und bezieht sie zugleich nicht. Er heiratet dreimal – und bleibt doch ein ewiger Alleingänger. Er feiert das Leben – und denkt doch stets an Suizid. Er verteufelt den Pietismus – und kommt doch nie vom Glauben los. Er ist ein Seher, der zeit seines Lebens unter Augen- und Kopfschmerzen leidet – wie auch Friedrich Nietzsche. (Seine dritte Ehefrau Ninon liest ihm ab 1929 fast 1.500 Bücher vor!)

Mit dem von ihm bewunderten Philosophen aus Röcken teilt Hesse auch das Asketische, Einsame, Einzelgängerische, das ebenso wie das Doppelgängermotiv sein Leben und Schreiben charakterisiert. Die Doppelstruktur von Gut und Böse, Innen und Außen, Ich und Nicht-Ich – sprich: diese Doppelhelix als evolutionär-genetischer Impetus durchzieht das Werk des bis heute polarisierenden Schriftstellers von der ersten bis zur letzten Seite.

Eng mit diesem gnostischen Denken verbunden ist Hesses radikales Distanzschaffen, worin er Hans Blumenberg oder – ganz extrem – Thomas Pynchon gleicht. Schon früh fühlt er sich als Fremdkörper in seiner Familie, als ein Anderer und Außenseiter, der als Brandstifter und potentieller Amokläufer gar in eine Nervenheilanstalt gesteckt wird. Sein Biograph Gunnar Decker bezeichnet ihn gleich an drei Stellen seiner in diesem Jahr bei Hanser erschienenen, sehr lesenswerten Biographie als »Berührungsneurotiker«, der sein Leben strikt nach seinem eigenen Rhythmus ausrichtet und »Unberührbarkeitsrituale« pflegt. Diese Abwehrmechanismen gehen so weit, daß Hesse selbst seine eigene Familie und seine Kinder nicht erträgt. Der Wein und das Alleinsein bleiben wichtiger als menschliche Beziehungen.

Hier zeigt sich in extremo seine Aversion gegen jegliche Form von Vereinen, Bünden, Gruppen oder Mitgliedschaften, was ihm oft Anfeindungen und – gerade während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren nach 1933 – den Ruf eines Nestbeschmutzers bis hin zum Vaterlandshasser einbringt. So verwundert es nicht, daß Hesse auch Preisen und Ehrungen ablehnend gegenübersteht. Als ihm nach bemerkenswertem Einsatz Thomas Manns in Stockholm 1946 der Nobelpreis für Literatur verliehen wird, nimmt er diesen nicht persönlich in Empfang.

Stockholm – Hesse verachtet die Metropolen! Als einsamer Steppenwolf liebt er das Ländliche, das seiner Imagination Raum gibt. Ohnehin reist der einst begeisterte und leidenschaftliche Wanderer (auch hierin ähnelt er etwa Nietzsche oder Thomas Bernhard) mit zunehmendem Alter immer weniger, vertieft sich immer mehr ins innere Erkunden, das er mit dem weniger wichtigen Äußeren kontrastiert. (Zuletzt besucht der Schweizer Hesse seine Heimat Deutschland im Jahre 1936.)

Viele Fotos und vereinzelte Filmaufnahmen zeigen Hesse als stoischen Asketen bei der Gartenarbeit. Er schneidet Rosen oder sitzt einfach am Feuer, zündelt, verbrennt Reisig und starrt gebannt in die Flammen. Das Feuer ist für ihn Symbol des Lebens, Wasser ist stets Medium des Todes. Im Garten findet Hesse, der Mitentdecker Kafkas, die Ruhe zur Meditation. Gunnar Decker schreibt: »So ist der Garten nicht nur ein Sinnbild des menschlichen Lebens, für Hesse wird er das Modell seiner Arbeit als Autor, eine Schule des Sehens und des Säens, des glücklichen Gleichgewichts von vita activa und vita contemplativa.«

Aus diesem Gleichgewicht heraus entsteht mit großem Fleiß und strenger Disziplin ein Werk, das 20 Bände umfaßt, dazu kommen noch ein Dutzend Briefbände, Hunderte Zeichnungen und Aquarelle. Als Hermann Hesse, dem seine Leukämie-Diagnose nicht mitgeteilt wird – mit Goethe teilt der Hypochonder »die Abwehr gegen Krankheit und Tod« (Decker) –, am 9. August 1962 morgens zwischen 7 und 9 Uhr in Montagnola an einem Hirnschlag stirbt, hinterläßt er der Welt obendrein ein Nachlaß-Konvolut von 44.000 Briefen.

Wir werden auch 50 Jahre nach seinem Tod noch viel von und über Hermann Hesse erfahren, nicht zuletzt dank eines von ihm verschnürten, ominösen Päckchens, das sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach befindet, und das nicht vor dem Jahre 2017 geöffnet werden darf – Hesses Art der Flaschenpost in und für die Zukunft!

Das Lächerliche und das Erhabene

»Es ist nichts zu loben, nichts zu verdammen, nichts anzuklagen, aber es ist vieles lächerlich; es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.« (Thomas Bernhard, 1968)

Der Tod ist das Erhabene par excellence; vor ihm wirkt alles lächerlich, irrelevant und klein. Im VI. Programm seiner Vorschule der Ästhetik stellt Jean Paul das Lächerliche als den »Erbfeind des Erhabenen« dar. Im Gegensatz zu Kant und dessen Differenzierung mathematisch/dynamisch versteht Jean Paul das Erhabene als etwas sinnlich Faßbares und definiert es als das »angewandte Unendliche«. Diesem »unendlich Großen, das die Bewunderung erweckt, muß ein ebenso Kleines entgegenstehen, das die entgegengesetzte Empfindung erregt.« Als etwas unendlich Kleines, als eine Mischung aus Sinnlichem und Geistigem ist das Lächerliche die »ideale Kleinheit«, die Thomas Bernhard für sein Anschreiben gegen den Tod nutzt, sie in seinen ›Denkkerker‹ hineinzieht, um sie zu sezieren und sichtbar zu machen. Diese Visualisierung geschieht durch eine Sprache, die ohne Zweifel ›erhaben‹ genannt werden kann.

»Wiener Rede zur Überreichung des österreichischen Staatspreises an Thomas Bernhard.« Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp, 2011, pp. 69-70, hier p. 70.

Jean Paul. »Vorschule der Ästhetik nebst einigen Vorlesungen in Leipzig über die Parteien der Zeit.« Vorschule der Ästhetik. Levana oder Erziehlehre. Politische Schriften. Herausgegeben von Norbert Miller. Hanser, 1963. Lizenzausgabe. 6., korrigierte Aufl., WBG, 1995, pp. 7-514, hier pp. 105-6; 109. Sämtliche Werke. Abteilung I. Fünfter Band.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

»Everyone’s got to be somewhere« – George Harrison zum 10. Todestag

An diesem 29. November jährt sich der Todestag George Harrisons zum zehnten Mal. Was kann – in Anbetracht der schier endlosen Fülle an Literatur, an Musik, an Filmen und Dokumentationen, die über ihn, sein Werk und Leben und letztlich auch über die Beatles als Ganzes, als Phänomen veröffentlicht wurde (und noch immer wird) – noch gesagt werden?

Zweifelsohne war George Harrison ein bedeutender Musiker, ein Gitarrist, der – einmal vom übermächtigen Songwriter-Duo Lennon/McCartney emanzipiert – seinen unverwechselbaren, mit indischen Klängen ornamentierten Stil prägen und seiner eigenen religiös-humanistischen Botschaft ungeachtet aller Moden und Meinungen treu bleiben konnte. Doch er war weit mehr als das: er war ein Wohltäter, ein Motorsportnarr, ein Philosoph mit intelligentem Witz, er war Ehemann, Vater und Freund unzähliger Menschen. Viele, die ihn gut und lange kannten, aber auch solche, die ihm nur kurz begegnet waren, sprechen von ihm wie von einem Heiligen, einem Weisen, der jedoch alles andere als distanziert oder gar abgehoben und verrückt war. Er war ein Mann des Volkes, ohne Berührungsängste oder Star-Allüren, er versammelte gerne Freunde um sich und begrub sie nahezu unter einer gigantischen Schicht aus Großzügigkeit und Liebe. Innerlich ist er sein Leben lang der einfache Junge aus Liverpool geblieben, der in rasender Geschwindigkeit »to the toppermost of the poppermost« emporgestiegen war, und der in gut zehn Jahren – man muß sich vergegenwärtigen, daß Harrison bei der offiziellen Auflösung der Beatles am 10. April 1970 gerade einmal 27 Jahre alt war! – Erfahrungen und Erlebnisse mehrerer Leben gemacht hatte.

George Harrison war jedoch eines auch: ein ewiger Gärtner – und zwar im umfassenden, auch im metaphorischen Sinne. So ist es kein Wunder, daß er seine zuerst 1980 erschienene, als Dialog mit Derek Taylor konzipierte Autobiographie I Me Mine »to gardeners everywhere« gewidmet hat. In den riesigen Parkanlagen seines Domizils »Friar Park« in Henley-on-Thames fand er Ruhe, Erdung und Inspiration. Hier war er der Mensch George, nicht der Ex-Beatle, nicht der Promi. In I Me Mine sagt er: »I’m really quite simple. I don’t want to be in the business full-time, because I’m a gardener. I plant flowers and watch them grow. I don’t go out to clubs and partying. I stay at home and watch the river flow.« Als John Lennon im Dezember 1980 ermordet wurde, schrieb Elton John einen Song namens »Empty Garden (Hey Hey Johnny)«. Der Garten steht hier zwar für den New Yorker »Madison Square Garden«, in welchem Lennon 1974 ein Versprechen eingelöst hatte und bei einem Elton-John-Konzert aufgetreten war, doch können die Verse dieses Songs ebensogut auf George Harrison gemünzt sein: »He must have been a gardener that cared a lot / Who weeded out the tears and grew a good crop«. Lennons Tod traf auch Harrison schwer. In »All Those Years Ago«, seinem mit Paul McCartney, Ringo Starr und George Martin eingespielten Tribute-Song an den Freund, singt er: »Living with good and bad / I always look up to you / Now we’re left cold and sad / By someone the devil’s best friend / Someone who offended all«.

Man ist versucht, diese Worte an Lennon auch auf Harrison anzuwenden: Selbst nach zehn Jahren sind Familie, Freunde und Fans auf der ganzen Welt immer noch »left cold and sad«, doch ist diese Traurigkeit mit Blick auf Harrisons Lebensphilosophie, auf seine religiösen und spirituellen Überzeugungen vollkommen unbegründet. Man muß sich selbst diese schon stoische Einstellung zum Tod – der niemals das Ende ist, auch wenn »all things must pass« – in den dunklen Stunden vor Augen führen, man muß sich George Harrison als einen zufriedenen Menschen vorstellen, der – wo immer er auch sein mag (irgendwo muß er ja sein, oder mit den Worten John Lennons: »Wherever you are / You are here«) – weiterexistiert. In seiner Rede anläßlich der Aufnahme Harrisons in die »Hollywood Bowl Hall of Fame« gab Eric Idle folgende Anekdote zum Besten: »I was on an island somewhere when a man came up to him and said: ›George Harrison, oh my God, what are you doing here?‹ – and he said: ›Well, everyone’s got to be somewhere.‹« (Wer sich ein Bild von George Harrisons Humor machen möchte, dem seien Klaus Voormanns Memoiren »Warum spielst du Imagine nicht auf dem weißen Klavier, John«. Erinnerungen an die Beatles und viele andere Freunde wärmstens empfohlen.)

Am ersten Todestag Harrisons kamen unter der Leitung Eric Claptons seine engsten Musikerfreunde in der Londoner »Royal Albert Hall« zusammen, um beim Concert For George – eine Anspielung und Reverenz auf Harrisons 1971 initiiertes Benefizkonzert Concert For Bangladesh – ihres Freundes zu gedenken. Obgleich der gesamte Abend, nicht zuletzt auch durch die hervorragende Doppel-DVD, ein unvergeßlicher war, sei an dieser Stelle auf das sehr bewegende Finale hingewiesen: Joe Browns Version des Isham-Jones-und-Gus-Kahn-Klassikers »I’ll See You In My Dreams« aus dem Jahre 1924.

Wenige Monate später, im März 2003, veröffentlichte Ringo Starr auf seinem zwölften Studio-Album Ringo Rama seinen Song für Harrison »Never Without You« (bei dem Eric Clapton die Gitarren-Soli übernahm) und stellte sich damit in eine Reihe mit seinen Beatles-Kollegen George und Paul, die in den Jahren 1981 und 1982 jeweils Tribute-Songs für John Lennon verfaßten: das bereits genannte »All Those Years Ago« und »Here Today«.

Zum 10. Todestag George Harrisons erscheinen das dreieinhalbstündige Biopic (das, etwas unglücklich gewählt, denselben Titel trägt wie ein Harrison-Album aus dem Jahre 1973) George Harrison: Living In The Material World von Martin Scorsese sowie ein gleichnamiges, 400 Seiten starkes Buch voller privater Fotos und persönlicher Erinnerungen von Weggefährten. George Harrison ist immer noch in aller Munde – und auf den Titelseiten der Zeitungen und Musik-Magazine. In I Me Mine beschreibt er diese Prominenz mit gemischten Gefühlen: »There was more good than evil in being a Beatle but it was awful being on the front page of everyone’s life, every day. What an intrusion into our lives.«

So gärtnert George Harrison wahrscheinlich noch ewig weiter: »A gardener like that one, no one can replace«. Er, der als ›stiller Beatle‹ in die Geschichte einging, verließ sie als ruhiger Philosoph und ist immer noch präsent: »And your song will play on without you / And this world won’t forget about you…«