Tradition

Epochales Wettkriechen

Gleich im einleitenden Absatz seines mit »Oft unsichtbar, und doch omnipräsent« betitelten Nachrufs auf die gestern im Alter von 96 Jahren verstorbene Königin Elisabeth II. drückt Jochen Buchsteiner die Wirkmächtigkeit der britischen Monarchin mit der Ansicht aus, auch diese zweite Elisabeth könnte einer Epoche ihren Namen geben:

Wenn Königin Elisabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace stand und ihrem Volk zuwinkte, blickte sie unweigerlich auf ihre Ur-Urgroßmutter. Gleich vor dem Haupttor erhebt sich das »Victoria-Memorial«, das an eine Monarchin erinnert, die – wie vor ihr nur die Tudor-Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert – einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hat. Jetzt, nach ihrem Tod, könnte auch Königin Elisabeth II. zu einem Epoche-Namen werden. Wo Elisabeth I. für den Aufbruch Englands in die Neuzeit stand und Victoria für die Blütejahre des Empire, repräsentierte Elisabeth II. ein Land, das in den 70 Jahren ihrer Amtszeit friedlich den Weg zurück ins Glied gefunden hat. (Jochen Buchsteiner, F.A.Z.)

Für die allermeisten Zeitgenossen ist diese Königin in der Tat epochal; sie war der einzige Regent im Buckingham Palace, an den sie sich erinnern können. Daß sie – wie viele Zeitungen betonen – mit über 70 Jahren die am längsten regierende Monarchin sei, ist mißverständlich, da diese markierte Formulierung vermuten läßt, es gäbe noch einen länger regierenden männlichen Monarchen, was nicht der Fall ist. (Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis es »die Oberhäuptin« in den Duden geschafft haben wird. Dann sollte allerdings der Kopf, der hinter diesem sprachwandlerischen Fehltritt steckt, auch gleich »die Köpfin« aufnehmen.) Königin Elisabeth II. führt die Rangliste der Staatsoberhäupter mit den längsten Amtszeiten vor dem thailändischen König Bhumibol Adulyadej (1927-2016) an, dessen Amtszeit nur 87 Tage kürzer gewesen ist als diejenige Elisabeths. Auf dem dritten Platz folgt der Habsburger Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916), der als Kaiser von Österreich, Apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen 68 Jahre lang regierte.

Ich selbst habe die Königin einmal gesehen, aus der Entfernung zwar, doch gut erkennbar in Begleitung ihres Ehemanns und beider Sohn und Thronfolger. Es war vor achtzehn Jahren, genauer gesagt am 4. September 2004 im Rahmen der »Highland Games« im schottischen Braemar. Traditionell besucht die königliche Familie dieses Spektakel, das ganz in der Nähe ihres Sommersitzes Balmoral Castle stattfindet. Für den deutschen Touristen besitzt das »Braemar Gathering« den Charme der Bundesjugendspiele: von Sackhüpfen über folkloristische Tänze, Hochsprung, Baumstammwerfen, hin zu Dudelsackspielen und Staffellauf wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Und als das royale Fahrzeug mit der Queen, Prince Philip (1921-2021) und Prince Charles, gefolgt von einem mit Leibwächtern besetzten Auto, in den Princess Royal and Duke of Fife Memorial Park einfuhr, fragte sich ein Zuschauer, der hinter mir saß, ob dies eine weitere Attraktion sei: »What’s that? A car race?«

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Royaler Besuch bei den »Highland Games« in Braemar 2004

(Sebastian Diederich, September 2004, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

In den immer schneller werdenden Gegenwarten der vergangenen siebzig Jahre war Elisabeth II. der Fels in der Brandung, ein Orientierungspunkt und ein Entschleunigungsmonument gegen Moden, Trends und Hypes. Der greise Carl Schmitt berichtete Hans Blumenberg am 20. Oktober 1974 über die »traurige Situation eines 86jährigen Alten in einer Welt, die sich mit Über-Zeit-, Über-Schall- und Über-Mensch-Geschwindigkeiten um mich herum bewegt, während das Tempo meiner Maschine mit einer komischen Langsamkeit der psycho-somatischen Apparatur dahinkriecht, sodaß mir ein Wettkriechen zweier Schnecken allmählich spannender wird als ein Wettflug zweier Astronauten.«

Nun wird Elisabeths Sohn Prince Charles, der ewige Praktikant, als King Charles III. in die royale Chefetage befördert. Er ist mit 73 Jahren der älteste britische Thronbesteiger. Die Schnecke hat ihr Ziel erreicht. Wird sie sich als epochaler Astronaut entpuppen?

Aufgeschobenes Ende

Der Zeitpunkt ist nah, wo du alles vergessen hast, und nahe der Zeitpunkt, wo alle dich vergessen haben. (Marc Aurel. Selbstbetrachtungen VII,21)

In den letzten Jahren hat sich eine gewisse Privattradition etabliert: An jedem Karfreitag nehme ich mir gut zweieinhalb Stunden Zeit, um mir Johann Sebastian Bachs am 11. April 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführte Matthäuspassion(BWV 244) anzuhören, und zwar die 1989 veröffentlichte Interpretation der English Baroque Soloists, des Monteverdi Choir sowie des London Oratory Junior Choir unter dem Dirigat John Eliot Gardiners.

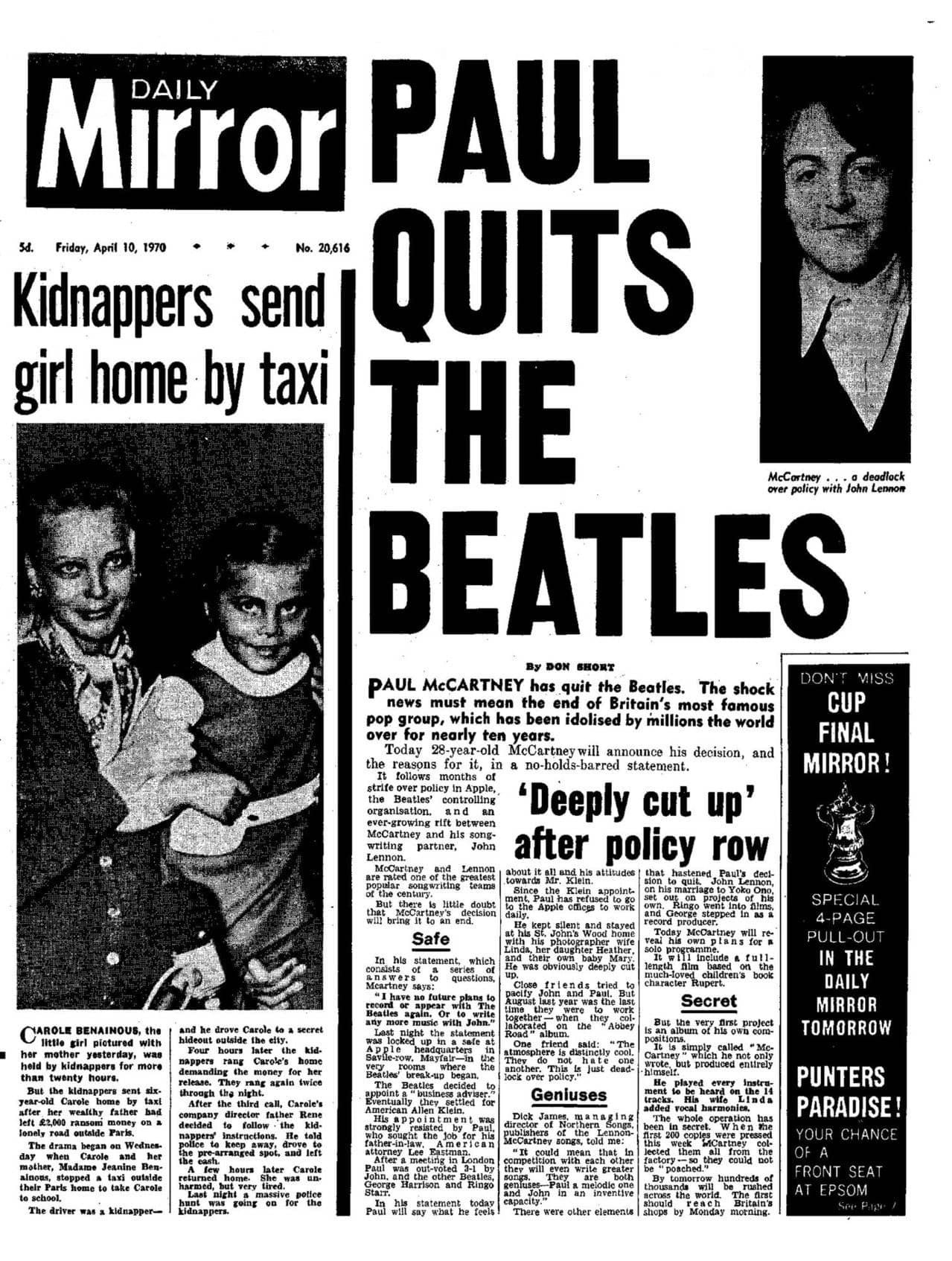

In diesem Jahr werde ich von meiner musikalischen Tradition abweichen, denn der Zufall will es, daß sich am heutigen Karfreitag, an dem Christen in aller Welt des Todes Jesu Christi gedenken, die offizielle Trennung der Beatles zum fünfzigsten Male jährt. Damals, am 10. April 1970, genau acht Jahre nach dem Tod des »fünften Beatle« Stuart Sutcliffe, lag Ostern schon zwei Wochen zurück; die Auferstehung hatte bereits stattgefunden; das Weiter- und Nachleben begann.

Bachs Oratorium weicht Abbey Road, dem letzten Album, das die Beatles gemeinsam aufgenommen haben. Dem voraus ging ein schleichendes Zerbrechen der Liverpooler Band, ein langsames Auseinanderdriften ihrer Mitglieder John, Paul, George und Ringo, was schon im Frühjahr 1967 während der Aufnahmen zu Sgt. Pepper spür- und schließlich mit dem Engagement Allen Kleins als Manager und John Lennons interner Äußerung im September 1969, die Gruppe zu verlassen, greifbar wurde. Paul McCartney nutzte schließlich sein erstes Solo-Album, um das Ende der Beatles mit einem semi-offiziellen Statement öffentlich zu machen.

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Titelseite des Daily Mirror vom 10. April 1970, via Beatles Bible

Unsterblichkeit steht nicht jedem; die meisten werden von ihr überfordert. Den Beatles ist längst immortalitas gewiß; ihr Ende wird aufgeschoben. Denn heute, fünfzig Jahre nach diesem musikhistorischen Erdbeben, sind die Beatles präsenter und lebendiger denn je: Bei Streaming-Diensten kann ihre Musik rund um die Uhr und überall gehört werden; die offiziellen Social-Media-Kanäle versorgen alte und neue Fans mit bekanntem und unbekanntem Material; auf Youtube finden sich unzählige Stunden Filmmaterial, Interviews, Dokumentationen etc. pp. Ihre Musik und auch ihre Leben sind fest im kulturellen Gedächtnis verwurzelt, so daß man jederzeit eine Zeile zitieren, eine Melodie summen oder eine Anekdote erzählen kann.

Eine dieser Anekdoten ist von Paul McCartney in der wuchtigen, im Jahre 2000 erschienenen Anthology überliefert: Als die Beatles im Frühjahr 1968 für mehrere Wochen im nordindischen Rishikesh waren, um Kursen in Transzendentaler Meditation im Ashram des Maharishi Mahesh Yogi beizuwohnen, ereignete sich das Folgende: »Maharishi hielt sehr viel von moderner Technik«, so McCartney, »weil er meinte, dass sie ihm helfen würde, auf der ganzen Welt bekannt zu werden und seine Botschaft schneller zu verbreiten. Einmal musste er nach New-Delhi, und da kam ein Hubschrauber rüber zum Camp und landete unten am Fluss. Wir sind alle in unseren Kaftanen runtergestiefelt, und dann hieß es: ›Einer von euch kann einen kurzen Flug mit Maharishi machen. Wer soll’s sein?‹ Natürlich war es John. Hinterher habe ich ihn gefragt: ›Warum warst du so scharf drauf, mit Maharishi zu fliegen?‹ – ›Ehrlich gesagt‹‚ meinte er, ›dachte ich, er würde mir vielleicht die ANTWORT stecken.‹ Das war typisch John!«

Vielleicht ist ja genau dies die einzig wahre Antwort auf die Frage, warum wir so fasziniert sind von den Beatles: Weil wir hoffen, sie würden es uns verraten.

Dichtung und Mammon

Nachdem im Dezember 1909 – beinahe 78 Jahre nach Goethes Tod – das Manuskript von Wilhelm Meisters theatralische Sendung in Zürich aufgetaucht war, entwickelte sich ein spannender Publikationskampf zwischen den Verlagen, den schließlich Goethes Hausverlag Cotta für sich entscheiden konnte. Der Germanist Philip Ajouri schreibt: »Der Wert des Originals, das nur eine Abschrift war, ging also für die Rechteinhaber und die Besitzer der Handschrift in die Zehntausende. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man sich vergegenwärtigt, dass im Jahr 1912 nur ein gutes Prozent der Bevölkerung über 6.000 Mark im Jahr verdiente.« Blickt man auf das Jahreseinkommen der gegenwärtigen Spitzenverdiener, so stellt man fest, daß das obere Prozent der deutschen Steuerzahler mehr als 150.000 Euro verdient. Ich überlasse es dem Leser, den Wert der Goethe-Abschrift auf heutiges Niveau umzurechnen.

Philip Ajouri. »Der Erstdruck von Goethes Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Ökonomisches und symbolisches Kapital in einem Verlegerwettstreit um 1900.« Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, Band LX 2016, pp. 383-98.

Patrick Bernau. »Deutschlands Spitzenverdiener schwächeln.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Jan. 2016, http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/einkommensanteil-des-obersten-prozents-in-deutschland-sinkt-13995524.html.