Technologik

Ein Beitrag des Pulitzerpreisträgers Bret Stephens in der New York Times brachte mich dazu, nach mehreren Jahren Platons breit rezipierten Phaidros-Dialog erneut zu lesen, vor allem die Passage, in der Kritik am neuen Medium der Schrift zum Ausdruck gebracht wird.

Indem der ägyptische Gott Theuth [_Θώθ_] unter anderem die Schrift als externen, abstrakten, ja toten Massenspeicher erfunden hat, schädigte er wesentlich die Erinnerungsfähigkeit der Menschen:

Denn Vergessenheit wird dieses in den Seelen derer, die es kennenlernen, herbeiführen durch Vernachlässigung des Erinnerns, sofern sie nun im Vertrauen auf die Schrift von außen her mittelst fremder Zeichen, nicht von innen her aus sich selbst, das Erinnern schöpfen. Nicht also für das Erinnern, sondern für das Gedächtnis hast du ein Hilfsmittel erfunden. Von der Weisheit aber bietest du den Schülern nur Schein, nicht Wahrheit dar. Denn Vielhörer sind sie dir nun ohne Belehrung, und so werden sie Vielwisser zu sein meinen, da sie doch insgemein Nichtswisser sind und Leute, mit denen schwer umzugehen ist, indem sie Scheinweise geworden sind, nicht Weise. (Phaidr. 275a-b)

Als zentrale Gegensätze fallen äußerlich/innerlich, unmittelbar/mittelbar, lebendig/tot sowie Schein/Wirklichkeit ins Auge. Vor dem Hintergrund des neuesten Facebook-Skandals zitiert Stephens Platons Kritik und ergänzt die folgenden Oppositionspaare:

Tweeting and trolling are easy. Mastering the arts of conversation and measured debate is hard. Texting is easy. Writing a proper letter is hard. Looking stuff up on Google is easy. Knowing what to search for in the first place is hard. Having a thousand friends on Facebook is easy. Maintaining six or seven close adult friendships over the space of many years is hard. Swiping right on Tinder is easy. Finding love — and staying in it — is hard.

Bei aller Kulturkritik, bei allen Vorbehalten neuer Medien gegenüber, darf man tradierte Techniken weder vergessen noch als obsolet betrachten. Der Technologik, die dem Gebot der Vereinfachung des Alltagslebens folgt, sollte stets mit Skepsis begegnet werden.

Platon. »Phaidros.« Übersetzt von Ludwig Georgii. Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd II, herausgegeben von Erich Loewenthal, WBG, 2004, pp. 409-81, hier p. 475.

Bret Stephens. »How Plato Foresaw Facebook’s Folly.« The New York Times, Nov. 16, 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/16/opinion/facebook-zuckerberg-investigation-election.html.

Gott ist (nicht) tot

Als Ludwig Wittgenstein nach seiner Zeit als Soldat im Ersten Weltkrieg, seiner Kriegsgefangenschaft in Italien, den Jahren als Volksschullehrer in kleinen, abgelegenen Dörfern Österreichs und seiner Anstellung als Architekt für das Haus seiner Schwester Gretl in der Wiener Kundmanngasse im Januar 1929 nach Cambridge zurückkehrte, berichtete John Maynard Keynes seiner Frau Lydia Lopokova von diesem Ereignis mit den berühmten Worten: »Gott ist angekommen. Ich traf ihn im Fünf-Uhr-Fühnfzehn-Zug.«

Eine andere, weitaus bizarrere und mir bislang unbekannte Beschreibung Wittgensteins fand ich kürzlich in Alexander Waughs Familienbiographie Das Haus Wittgenstein. Sie stammt von dem südafrikanischen Philosophen John Niemeyer Findlay (1903-1987), die dieser 1972 unter dem Titel »My Encounters with Wittgenstein« im Philosophical Forum veröffentlicht hatte: »Im Alter von 40 Jahren«, so Findlay,

sah

[Ludwig Wittgenstein]aus wie ein junger Mann von 20, er war von göttlicher Schönheit und war überall in Cambridge die Attraktion (…) wie Apollo, der sich aus einer Statue in einen lebendigen Menschen verwandelt hat oder vielleicht wie der nordische Gott Baldur, blauäugig und blond (…) Er war von einer außergewöhnlichen Atmosphäre umgeben, etwas heiligmäßig Philosophisches, das auch sehr distanziert und unpersönlich wirkte: er war der philosophe Soleil (…) der Tee, den man mit ihm trank, schmeckte wie Nektar.

Fast wünschte ich mir, meine Wirkung mit 40 würde eine ähnliche sein wie diejenige des Wiener Denkers. Doch wer will schon das Stigma eines Gottes tragen?

Ray Monk. Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb. Klett-Cotta, 1992, p. 275.

Alexander Waugh. Das Haus Wittgenstein. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie. Aus dem Englischen von Susanne Röckel. S. Fischer, 2009, p. 255.

Sabotage

In seiner aktuellen »Neulich«-Kolumne für die Literaturzeitschrift Volltext gibt der Schriftsteller Andreas Maier folgende Anekdote zum besten:

Neulich schlief mir in der U-Bahn ein Fuß ein, den ich darauf hob und schüttelte. Ein mir gegenübersitzender Mann rief gleich: Spinnst du, hast du keinen Respekt? Ich sagte, mein Fuß sei eingeschlafen, und hob ihn wieder, um ihn zu schütteln. Darauf er, völlig wildgeworden: Du Scheißnazi, du Faschist, du deutsche Drecksau, man muss euch alle umbringen. Er schrie durch den ganzen Waggon und meinte mit ›euch alle‹ uns alle im Waggon. Übersetzt in klare Sprache: Er war Araber, besoffen und glaubte, ich hätte ihm ›die Fußsohle gezeigt‹. Er hatte dieses rhetorisch miese ›Respekt‹-Wort zur Hand (und Gott sei Dank kein Messer).

Unweigerlich mußte ich an die berühmt-berüchtigte Pressekonferenz vom 14. Dezember 2008 in Bagdad denken, in welcher der irakische Journalist Muntadhar al-Zaidi zu weltweiter Prominenz avancierte, und zwar nicht etwa aufgrund kritischer Fragen, die er stellte, sondern vielmehr weil er seine Schuhe auf den damaligen US-Präsidenten George W. Bush warf und ihn zweimal nur knapp verfehlte. Vor dem Hintergrund islamischer Hygieneverordnungen erhält die Sabotage (frz. saboter für ›in Holzschuhen umhertappen‹, ›derb auftreten‹, ›mit dem Kreisel spielen‹, ›stoßen‹, ›quälen‹) eine neue Dimension.

Andreas Maier. »Neulich.« Volltext, Nr. 3/2018, pp. 24-5, hier p. 24.

Art. »sabotieren.« Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Genehmigte Lizenzausgabe, Edition Kramer, 2018, pp. 1153-4.

Die dritte Kategorie

In einem Beitrag für die New York Times macht Kevin Mims darauf aufmerksam, daß sich in einer (Privat-)Bibliothek nicht nur gelesene und ungelesene Bücher befänden, sondern daß – und diese dritte Kategorie scheint die wirklich wichtige zu sein – dort auch teilweise gelesene Bücher ihren Platz hätten:

The sight of a book you’ve read can remind you of the many things you’ve already learned. The sight of a book you haven’t read can remind you that there are many things you’ve yet to learn. And the sight of a partially read book can remind you that reading is an activity that you hope never to come to the end of.

Partiell gelesene Bücher sind Bücher auf Stand-by. Sie gemahnen uns, daß da noch etwas ist, daß die Geschichte weitergeht, daß noch Arbeit vor uns liegt. Doch sie üben keinerlei Lektüredruck auf uns aus. (Man darf nicht vergessen, daß einige Bücher speziell auf das Anlesen ausgerichtet sind: Lexika, Handbücher, Anthologien et cetera.) Letztlich betrachtet man die teilweise gelesenen Bücher der Privatbibliothek weder mit Enttäuschung noch mit Geringschätzung, sondern mit Neugier auf das, was bisher noch verborgen ist. Viele Bücher sind darüber hinaus zum Unangetastetsein und -bleiben bestimmt; sie entfalten erst so ihre (vielleicht mahnende) Wirkung. Daß sie schon da sind, im Regal sind, für später oder nie, vermittelt eine nicht zu unterschätzende Beruhigung auf ihren Besitzer, den potentiellen Leser. Und was die Tagesform betrifft: Vielleicht ist man erst in Jahrzehnten fit genug, um auf die Leiter zu steigen und zur Kant-Biographie im hintersten, verstaubten Winkel seiner Privatbibliothek zu greifen. Manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif.

Kevin Mims. »All Those Books You’ve Bought but Haven’t Read? There’s a Word for That.« The New York Times, Oct. 8, 2018, www.nytimes.com/2018/10/0…

Rezensions-Apps-emplar

In den vergangenen Wochen habe ich mich eingehender mit der iOS-App Drafts beschäftigt, was mich mehr und mehr von deren Vielfältigkeit und produktiver Mächtigkeit überzeugt hat. Ich habe mich daher zu folgendem Experiment entschlossen: Ich werde versuchen, die Rezension des mir heute Mittag durch die Redaktion von literaturkritik.de zugestellten Buches Wittgenstein. Eine Familie in Briefen (Haymon, 2018) komplett in eben jener App und mit deren Hilfe zu verfassen. Über die Vorteile und/oder die etwaigen Probleme dieser neuartigen Arbeits- und Textproduktionsmethode werde ich an anderer Stelle berichten.

(Dieser Blogeintrag wurde bereits in Drafts erstellt.)

Das extravagante Jahr 1947/48

Nachdem wir in den vergangenen zwölf Monaten das 50. Jubiläum der Johnsonschen Jahrestage feiern konnten – die vom 21. August 1967 bis zum 20. August 1968 notierten 366 Einträge füllen 1891 Romanseiten –, stieß ich auf ein weiteres, 20 Jahre älteres, literarisches Jubiläum:

Die erste ›Reise‹ (man sollte vielleicht besser von verzweifelter Flucht sprechen, oder mit den Worten des Erzählers von »ständige[n] schuldbewußte[n] Ortswechsel[n]«), die Humbert Humbert mit seinem geliebten zwölfjährigen Nymphchen Dolores Haze in Vladimir Nabokovs skandalbehaftetem Roman Lolita (EA Olympia Press, Paris, 1955) unternimmt, fand zwischen August 1947 und August 1948 statt. Der obsessive Humbert berichtet von der amerikanischen Odyssee das Folgende:

Unsere Route in jenem verrückten Jahr

[...]begann mit einer Reihe von Schleifen und Schnörkeln in Neuengland, schlängelte sich dann nach Süden, hinunter und wieder herauf, zum Atlantik hin und wieder vom Atlantik weg; tauchte tief in ce qu’on appelle Dixieland hinein, vermied Florida, weil dort die Farlows waren, schwenkte nach Westen, zickzackte durch Mais- und Baumwollzonen[...]; überquerte auf zwei verschiedenen Pässen die Rockies, streifte durch südliche Wüsten, wo wir überwinterten; erreichte den Stillen Ozean, wandte sich durch den lilafarbenen Flaum blühender Büsche am Rande von Waldstraßen nach Norden; erreichte fast die kanadische Grenze; verlief dann wieder nach Osten, durch Badlands wie durch gute Lande, zurück zur Landwirtschaft großen Stils, vermied trotz Klein-Los gellendem Protest Klein-Los Geburtsort in einer Gegend, die Mais, Kohle und Schweine produzierte, und kehrte schließlich in den Schoß des Ostens zurück, wo sie dann in der College-Stadt Beardsley zu Ende kam.

HAPPY 70TH ANNIVERSARY!

Vladimir Nabokov. Lolita. Deutsch von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, H. M. Ledig-Rowohlt und Gregor von Rezzori, bearbeitet von Dieter E. Zimmer. 5. Aufl., Rowohlt, 2005, pp. 247-8, 282, 284. Gesammelte Werke, herausgegeben von Dieter E. Zimmer, Bd. VIII.

Vorstellungswelt (revisited)

Die Herbst-Ausgabe der Zeitschrift für Ideengeschichte druckt Auszüge aus Henning Ritters ungeschriebenem »Vita-Buch« ab. In einer kurzen Passage sinniert der 2013 verstorbene Ritter:

Zweimal in meinem Leben habe ich eine Totalrevision meiner Überzeugungen, ja meiner ganzen Vorstellungswelt vorgenommen: als ich heiratete, nachdem ich die Entscheidung, Junggeselle zu bleiben, schon für definitiv hielt, und jetzt, als ich mit vierundfünfzig Jahren den Führerschein machte und ein zweites Leben als Autofahrer begann.

Der amtlich dokumentierte Doppelsegen – die Befähigung zur Lebensführung mit einer anderen Person einerseits und diejenige zur Fahrzeugführung andererseits – erschütterte Ritters Selbstbild und transformierte ihn in einen neuen Menschen. So banal und alltäglich diese ›Erweckungserlebnisse‹ auch für die Masse sein mögen: für den Einzelnen können sie eine fundamentale Neueinrichtung seiner ganz persönlichen Lebenswelt darstellen. Ich frage mich, welch vermeintlich kleine Dinge meinem Weltbild neue Farben geben mögen.

Henning Ritter. »Nachmittag mit dem Chef. Fragmente aus dem Vita-Buch.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XII/3, Herbst 2018, pp. 5-20, hier p. 12.

Finale Verfehlungen, Teil 2

Vor drei Jahren habe ich – inspiriert durch Hans Blumenberg und Henning Ritter – in der Freitag-Community einen Beitrag über zwei finale Verfehlungen Goethes geschrieben, namentlich über dessen Nicht-Treffen mit Winckelmann und Byron. Vor einigen Tagen stieß ich in Ray Monks lesenswerter Wittgenstein-Biographie auf ein weiteres Beispiel einer solchen finalen Verfehlung, gut 80 Jahre nach Goethes Tod und sich in Krakau ereignend, deren Umstände ich ausführlich zitieren möchte:

Die Goplana

[ein Wachschiff, das auf der Weichsel patrouillierte]nahm Kurs zurück nach Krakau, tief in österreichischem Gebiet, wo die Armee ihr Winterquartier aufschlagen sollte. Noch vor der Ankunft erreichte Wittgenstein ein Gruß von Georg Trakl, der im Militärhospital von Krakau psychiatrisch behandelt wurde. Wittgenstein war von Ficker bereits über Trakls Zustand informiert worden, als dieser Trakl in Krakau besucht und Wittgenstein schriftlich gebeten hatte, ihn zu besuchen. Trakl fühle sich, schrieb Ficker, extrem einsam und kenne in Krakau keinen Menschen. ›Sie würden mich zu großem Dank verpflichten‹, schrieb Trakl selbst, ›wenn Sie mir die Ehre Ihres Besuches geben würden. … Möglicherweise werde ich das Spital in den nächsten Tagen verlassen können um wieder ins Feld zurückzukehren. Bevor darüber eine Entscheidung fällt, möchte ich herzlich gerne mit Ihnen sprechen.‹ Da sich Wittgenstein bei seinen Kameraden unwohl fühlte, war er über die Einladung entzückt: ›Wie gerne möchte ich ihn kennen lernen. Hoffentlich treffe ich ihn, wenn ich nach Krakau komme! Vielleicht wäre es mir eine große Stärkung.‹ Als die Goplana am 5. November[1914]schließlich Krakau erreichte, war er ›sehr gespannt, ob ich Trakl treffen werde. Ich hoffe es sehr‹. ›Ich vermisse sehr einen Menschen, mit dem ich mich ein wenig ausreden kann. Es wird auch ohne einen solchen gehen müssen. Aber es würde mich sehr stärken. … In Krakau. Es ist schon zu spät, Trakl heute noch zu besuchen. – – – Möge der Geist mir Kraft geben.‹ Wittgenstein hatte unwissentlich etwas bitter Ironisches notiert: Als er am nächsten Morgen ins Hospital eilte, war es wirklich zu spät: Trakl hatte sich zwei Tage zuvor, am 3. November, mit einer Überdosis Kokain das Leben genommen.

Im zweiten Heft seiner Geheimen Tagebücher notierte Wittgenstein unter dem Datum des 6. November 1914 fassungslos:

Früh in die Stadt zum Garnisonsspital. Erfuhr dort, daß Trakl vor wenigen Tagen gestorben ist. Dies traf mich sehr stark. Wie traurig, wie traurig!!! Ich schrieb darüber sofort an Ficker. Besorgungen gemacht und dann gegen 6 Uhr aufs Schiff gekommen. Nicht gearbeitet. Der arme Trakl. – – – Dein Wille geschehe. – – –

Trakl, den Wittgenstein erst im Sommer 1914 im Rahmen einer Spende an die von Ludwig von Ficker herausgegebene Kulturzeitschrift Der Brenner großzügig finanziell unterstützt hatte – »Herr L. v. Ficker überwies mir«, so Trakl in seinem erst 1988 in Wien entdeckten Dankesschreiben an Wittgenstein vom 23. Juli 1914, »gestern in Ihrem Namen 20.000 Kronen [was heute etwa 21.000 Euro entspräche]. Erlauben Sie mir, Ihnen für Ihre Hochherzigkeit ergebenst zu danken«–, leitete die finale Verfehlung mit seinem geschätzten Mäzen vermutlich selbst in die Wege. »Alle Straßen münden in schwarze Verwesung«, heißt es in Trakls Gedicht »Grodek«. Vielleicht sah der Dichter einfach keine andere Möglichkeit mehr, den furchtbaren Erlebnissen des Krieges zu entgehen, als sein Herz mit Kokain erkalten zu lassen.

Nico Schulte-Ebbert. »Finale Verfehlungen. Die Chronologie der Endpunkte und die Chronologie der Verfehlungen: Goethe, Winckelmann, Byron.« der Freitag. Das Meinungsmedium, 12. Aug. 2015, https://www.freitag.de/autoren/nicoschulteebbert/finale-verfehlungen.

Ray Monk. Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb. Klett-Cotta, 1992, pp. 137-8.

Wilhelm Baum. Wittgenstein im Ersten Weltkrieg. Die »Geheimen Tagebücher« und die Erfahrungen an der Front (1914-1918). Kitab, 2014, p. 56.

Ludwig (von) Ficker – Ludwig Wittgenstein. Briefwechsel 1914-1920, herausgegeben von Annette Steinsiek und Anton Unterkircher, mit einem Nachwort von Allan Janik, Innsbruck UP, 2014, p. 20.

Georg Trakl. »Grodek [2. Fassung].« Dichtungen und Briefe, herausgegeben von Walther Killy und Hans Szklenar, 3. Aufl., Otto Müller, 1974, p. 94.

Bahnhof verstehen

Aus Uwe Johnsons Jahrestage-Eintrag vom 23. Juli 1968 lernt man Etymologisches:

›Das russische Wort für Bahnhof‹, führt Anita gegenüber der Freifrau von Mikolaitis aus, ›woksal

[Вокзал], es verdankt sich dem Vergnügungspark nahe dem Bahnhof London-Vauxhall, wie auch der Zar Alexander der Zweite Nikolajewitsch einen errichten ließ in seiner Stadt Pawlowsk, Rayon Woronesh; das Wort woksal ist gewißlich gefallen.‹

Die Vauxhall Pleasure Gardens dienten also als Vorbild für das russische Bahnhofsgebäude, das auch als Musikpavillon genutzt wurde. Mit einem derartig ›vergnüglichen‹ Lehnwort kann die deutsche Sprache nicht aufwarten. In Wolfgang Pfeifers Etymologischem Wörterbuch heißt es nüchtern:

Am häufigsten wird heute Bahn für ›das auf Schienen laufende Verkehrsmittel‹ (Eisen-, Straßenbahn) gebraucht. Dazu die Zusammensetzungen Bahnhof m. (um 1840), das älteres Eisenbahnhof allmählich verdrängt, und Bahnsteig m. (1886), das sich gegenüber älterem Perron durchsetzt.

Der Bahnhof als Residenz der Eisenbahn. Wie schön, daß sich die russische Etymologie durch Johnsons Jahrestage Bahn ins Deutsche brechen konnte.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben der Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, p. 1438.

»Bahn.« Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Genehmigte Lizenzausgabe, Edition Kramer, 2018, pp. 87-8, hier p. 87.

Are you real?

Der britische Schriftsteller Ian McEwan veröffentlichte jüngst in der New York Review of Books eine beeindruckende Kürzestgeschichte mit dem kryptischen Titel »Düssel…«, die in einer unbestimmten Zukunft spielt und im wesentlichen eine Meditation über das Menschliche darstellt, kondensierend in der Frage: »Are you real?« Diese richtet der Ich-Erzähler an seine Geliebte, Jenny, unsicher darüber, ob sie ein Mensch oder ein Androide ist, denn in McEwans Welt ist es längst möglich, daß sich biologische und künstliche Lebensformen gemeinsam fortpflanzen und Kohlenstoff-Silizium-Babys in die Welt setzen. Die Grenze zwischen der alten, ›natürlichen‹ und der neuen, ›technischen‹ Welt ist verschwunden. Menschen treibt nun nicht mehr die Frage (oder sollte man besser sagen: die Sorge?) um, welchen ethnischen, religiösen oder sexuellen Hintergrund ein Individuum hat – nein, man möchte wissen – und zwar insgeheim wissen, denn diese Frage wird als politisch inkorrekt, beleidigend, gar verabscheuungswürdig angesehen –, ob das Gegenüber real, also echt, in diesem Sinne keine künstliche Imitation eines Menschen ist, sondern ein old school human being, wenn man so will. [Weiterlesen auf der Freitag. Das Meinungsmedium.]

Hochseephilosophie

Daß man durchaus mehrmals, ja unzählige Male, in denselben Fluß, nämlich denjenigen der Metaphern, steigen kann, bewies jüngst Wolfram Eilenberger in seinem bioquadrophonischen Bestseller Zeit der Zauberer, indem er das »Paradigma einer Daseinsmetapher« (Blumenberg) aufnahm und es kreativ erweiterte: »Cassirer«, so Eilenberger, »ist der unangefochtene Luxusliner unter den Hochseephilosophen. Kein noch so mächtiger Sturm vermag ihn aus der Ruhe, geschweige denn vom Kurs abzubringen.« Und wenige Seiten später ergänzt er: »Cassirer jedenfalls, der Lotse auf den Ozeanen der Redevielfalt, blieb an Bord, blieb Hamburg, blieb Warburg und damit nicht zuletzt seinem eigenen, kontinuitätsaffinen Wesen treu.« Daß Wasser als Existenzgrundlage und Zivilisationsmotor das wohl wichtigste Element darstellt, dürfte unbestritten sein. Die Frage jedoch, wer heutzutage den Kapitänsposten des Hochseephilosophen Ernst Cassirer eingenommen hat, dürfte indes weniger klar sein.

Hans Blumenberg. Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher. Suhrkamp, 1997.

Wolfram Eilenberger. Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. 4. Aufl., Klett-Cotta, 2018, pp. 331; 334.

Nachtoderfahrungen

In der aktuellen Ausgabe der New York Review of Books stoße ich auf zwei Arten der Nachtoderfahrung. Die eine betrifft den weltrekordhaften Nachruhm Herbert von Karajans:

Ende letzten Jahres erschien ein gewaltiges Kompendium – und wie das Guinness Book of World Records vermerkt: »the largest box set ever issued« – des österreichischen Dirigenten, das nicht weniger als 330 CDs, 24 DVDs, zwei Blu-Ray-Audio-Discs, eine Bildbiographie sowie diverse Booklets umfaßt – insgesamt 405 Stunden Musik, von Karajans erster Aufführung 1938 bis zu seiner letzten im April 1989.

Die andere, sich weniger in olympischen Höhen abspielende Nachtoderfahrung ereilte die sterblichen Überreste des 2008 verstorbenen US-amerikanischen Schriftstellers und Radiomoderators Studs Terkel. Neben der Digitalisierung und dem Zugänglichmachen von Terkels über 5600 Radioshows – was eine sowohl zeitliche als auch quantitative Korrespondenz zum Karajanschen Nachruhm darstellt – erscheint eine kuriose Anekdote in ihren Ausmaßen weniger überwältigend: Garry Wills berichtet, daß, nachdem Terkel gestorben war, seine Asche und die seiner Frau von Freunden bestattet worden sei. Dann sei das Folgende geschehen:

After the earth was tamped down over them, a dog trotted up and pissed on the spot. Another ritual. Enthusiastically applauded.

Wie auch immer sich die Nachtoderfahrung äußern mag: Applaus scheint ihr gewiß.

Tim Page. »The Wizard of Salzburg.« Rezension zu Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca, von Herbert von Karajan. The New York Review of Books, Jun. 7, 2018, vol. LXV, no. 10, pp. 30-1.

Garry Wills. »The Art of the Schmooze.« The New York Review of Books, Jun. 7, 2018, vol. LXV, no. 10, pp. 42-3.

Personaldebatte

Die ständige Erreichbarkeit, das Ideal der Kommunikationsgesellschaft, gilt als Fortschritt, wobei man offenbar vergessen hat, daß früher nur das ›Personal‹ ständig erreichbar sein mußte. Heute drängt man offenbar danach, sich vom Kommunikationsnetz als Dienstbote anstellen zu lassen.

Dieser Hinweis Rüdiger Safranskis stammt aus dem Jahre 2003, aus einer Zeit vor Facebook, Twitter, WhatsApp; die ›Personalisierung‹ hat inzwischen durch Smartphones, Apps und social media ungeahnte Dimensionen erreicht. Allerdings wird verstärkt der Versuch unternommen, vermittels sogenannter Künstlicher Intelligenz das Verhältnis von Herr und Knecht wieder zurechtzurücken.

So zeigte erst kürzlich Google auf seiner I/O-Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View eine verbesserte Version des Google Assistant, der in der Lage sein wird, Telephongespräche zu führen (etwa einen Friseurtermin zu machen), und dabei nahezu perfekt menschlich zu klingen. Der YouTuber Marques Brownlee stellte die beinahe rhetorische Frage: »Did Google Assistant just pass the Turing Test?« Ob diese Kommunikationsentlastung des Menschen durch technisches Personal allerdings mit der Restituierung des ›geistigen Immunschutzes‹ (Safranski) gleichgesetzt werden kann, sollte kritisch betrachtet werden.

Rüdiger Safranski. Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Hanser, 2003, p. 111.

Marques Brownlee. »Let’s Talk About Google Duplex!« YouTube, 9. Mai 2018, 2:57-3:00, www.youtube.com/watch

Die Kunst des Konflikts

In seinem Enthüllungsbestseller Fire and Fury, der den Wahlkampf und die ersten Monate der Präsidentschaft Donald Trumps beleuchtet, macht der amerikanische Journalist Michael Wolff auf folgenden Bedeutungswandel aufmerksam:

Man definierte sich selbst durch die Reaktion seiner Feinde. Konflikt war der Köder dieser Medien

[der Internet-Medien, speziell Breitbart]und damit der Politik selbst. Politik war nicht mehr die Kunst des Kompromisses, sondern die Kunst des Konflikts.

Abgesehen von der Frage, ob nicht immer schon beide Auffassungen den Politikbegriff geprägt haben, drückt Wolffs Diagnose einen Wandel vom geistigen (compromittere, zusagen) zum körperlichen (confligere, zusammenschlagen) Umgang auf der politischen Bühne aus, vom Zorn zum Feuer.

Im zwölften Kapitel der Kunst des Krieges, das mit »Angriff durch Feuer« betitelt ist, heißt es:

Zorn mag sich mit der Zeit in Freude verwandeln; auf Verärgerung mag Zufriedenheit folgen. Doch ein Königreich, das einmal zerstört wurde, kann nie wieder errichtet werden; und auch die Toten können nicht ins Leben zurückgeholt werden.

Es bleibt abzuwarten, welche Dimension den Politikbegriff fortan beherrschen wird.

Michael Wolff. Feuer und Zorn. Im Weißen Haus von Donald Trump. Gelesen von Richard Barenberg, argon Hörbuch, 2018, Apple Music, Kap. 43, 1:54-2:07.

Sunzi. Die Kunst des Krieges. Herausgegeben und mit einem Vorwort von James Clavell. Knaur, 1988, p. 148.

Wahlfreiheit

Aus einer Doppelrezension in der New York Review of Books erfahre ich, daß strafrechtlich vorbelastete Kandidaten bei bundesstaatlichen und nationalen Wahlen in Indien dreimal häufiger gewinnen würden als andere. Dies deute darauf hin, daß sie es besser verstehen würden, Wähler zu kaufen oder einzuschüchtern, oder sie davon zu überzeugen, daß sie besser in der Lage seien, ›Dinge zu erledigen‹, als ihre gesetzestreuen Rivalen dies tun könnten. Der Ehrliche ist also nicht nur der Dumme; der Gesetzestreue scheint vor allem der Verlierer und der Ohnmächtige zu sein.

Max Rodenbeck. »A Mighty Wind.« Rezension zu How the BJP Wins: Inside India’s Greatest Election Machine, von Prashant Jha sowie When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics, von Milan Vaishnav. The New York Review of Books, Apr. 19, 2018, vol. LXV, no. 7, pp. 4-8, hier p. 8.

Überzüchtung

Der Philosophiehistoriker Kurt Flasch kommt in seiner gelehrten Blumenberg-Biographie auf die schwierigen Umstände zu sprechen, unter denen der junge Kieler Doktorand in der Nachkriegszeit forschen mußte, wobei Flasch en passant einen formidablen Neologismus anbringt:

[...]; ich[Flasch]nehme den Text[der Dissertation]des 27-Jährigen[Blumenberg]als ein Werk der Jahre 1945 bis 1947, in denen allein schon die Literaturbeschaffung den Autor vor Schwierigkeiten stellte, die die Researchhengste von heute sich kaum noch vorstellen können.

Die männlichen, unkastrierten Pferde, die häufig zur Zucht eingesetzt werden, tauchen, laut Flaschs Metapher, in menschlicher Gestalt im heutigen Wissenschaftsbetrieb auf, um textuellen Forschungsnachwuchs am Fließband zu (er-)zeugen. Als Deckhengste des Geistes scheinen sie Züge des polymechanos Odysseus zu tragen; ihre Recherche führen sie mit List und Tücke, vor allem jedoch unter Zuhilfenahme mechanisch-technischer Mittel wie Computer, Suchmaschinen, ja Algorithmen generell. Peter Sloterdijk erinnert daran, daß »der Krieg von alters her das Polytechnikum der Ingenieure bedeutet«, und daß es daher nicht verwundere, »wenn das Beiwort polymechanos zuerst einem Krieger zugesprochen wurde.«

Ob als Hengste oder Krieger – das Attest des inzwischen 88jährigen Kurt Flasch behält seine Gültigkeit: Die Forscher der Gegenwart würden in der Nachkriegszeit auf verlorenen Posten stehen.

Kurt Flasch. Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966. Klostermann, 2017, p. 140.

Peter Sloterdijk. »Odysseus der Sophist. Über die Geburt der Philosophie aus dem Geist des Reise-Stress.« Was geschah im 20. Jahrhundert? Suhrkamp, 2016, pp. 253-90, hier p. 283.

Frust am Text. Gedanken zum Thomas-Bernhard-Sound

Es fällt mir schwer, Thomas Bernhard zu empfehlen. Dieses Geständnis klingt nach einem erzwungenen, allerdings mache ich es aus freien Stücken und vor dem Hintergrund jahrelanger literaturwissenschaftlicher Beschäftigung mit diesem so eigentümlichen österreichischen Schriftsteller. Empfehlungen sind mit Vorsicht zu genießen, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Eine Empfehlung möchte Genuss bereiten, einen Nutzen bringen, Lust verschaffen, und das heißt in diesem Falle: Lektüregenuss. Doch gerade diese Lust am Text kippt allzu schnell in Frust um, was ich auf den typischen Bernhard-Sound zurückführen möchte. [Weiterlesen in Flandziu. Halbjahresblätter für Literatur der Moderne, Heft 2/2017, pp. 79-90]

Jahresschalttage

Als die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung im August vergangenen Jahres darauf hinwies, daß beim fünfzigsten Jubiläum der Johnsonschen Jahrestage eine kalendarische Übereinstimmung mit den Jahren 2017/18 bestehe, vergaß sie – trotz Hinweis auf das Schaltjahr 1968 – zu erwähnen, daß die Tageskongruenz nur bis zum 28. Februar währen würde. Der ›heutige‹ Jahrestag erstreckt sich über neun Seiten und trägt das Datum »29. Februar, 1968 Donnerstag«; fünfzig Jahre später ist dieser Donnerstag der 1. März. »Wir sollten ihn [den zusätzlichen Tag] statt am 29. Februar am 32. Dezember erwarten«, so Alexander Demandt in seiner Kulturgeschichte der Zeit, »aber Caesar hielt aus kultischen Gründen an dem Februartermin fest.« Beinahe wäre also diese etwas unschöne, schiefe Lektürelage der Jahrestage in ihrem Jubiläumsjahr verhindert worden.

Andreas Bernard. »Zurück zum Riverside Drive.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20. Aug. 2017, p. 41.

Nico Schulte-Ebbert. »Jahrestag der Jahrestage.« denkkerker, 21. Aug. 2017, http://denkkerker.com/2017/08/21/jahrestag-der-jahrestage/.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000, pp. 710-8.

Alexander Demandt. Zeit. Eine Kulturgeschichte. Propyläen, 2015, p. 230.

Endzeitvisionen

In einem Zeitalter wie dem unsrigen, in dem sich der Mensch mehr und mehr physisch entkoppelt und seine Lebenswelt im Virtuellen einrichtet, nimmt es nicht wunder, wenn selbst dem Dataismus positiv gegenüberstehende Intellektuelle wie der israelische Whig-Historiker Yuval Noah Harari zu dystopischen Prognosen greifen – schließlich stehen das Schicksal und das Überleben der mächtigsten Spezies unseres Planeten auf dem Spiel!

»Doch sobald das ›Internet aller Dinge‹ existiert und funktioniert«, so Harari in seinem zweiten Bestseller Homo Deus, »könnten wir von Entwicklern zu Mikrochips und dann zu Daten schrumpfen und uns am Ende im Datenstrom auflösen wie ein Klumpen Erde in einem reißenden Fluss.« Auch wenn der Autor an dieser Stelle keinen Verweis anbringt, so ist die Anspielung auf einen berühmten Vorgänger doch offensichtlich: Michel Foucault hatte seine 1966 erschienene Epistemologie Les mots et les choses mit den apokalyptischen Worten enden lassen: »[...], daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.«

Sowohl Foucault als auch Harari beschreiben in ihren Werken einen fundamentalen Orientierungs- und Ordnungswechsel, der eine Marginalisierung der menschlichen Autorität zur Folge hat. Den ›Tod‹ des Menschen inszenieren beide Autoren auf ähnliche Weise und in ähnlichen Gefilden: hier ist von Verschwinden die Rede, dort von Auflösung; hier geschieht es am Meeresufer, dort im Datenstrom; hier ist das Subjekt ein Gesicht im Sand, dort ein Erdklumpen im Fluß. Erde, Sand, Wasser, Meer – es scheint, als zöge die existentielle Heimat den Menschen zurück in ihren Schoß; es scheint, als würde der Mensch wieder Teil der Natur werden. Man könnte sich weitaus düstere Endzeitvisionen ausmalen.

Yuval Noah Harari. Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn. 3. Aufl., C. H. Beck, 2017, p. 534.

Michel Foucault. Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Aus dem Französischen von Ulrich Köppen. Suhrkamp, 1974, p. 462.

Die Quelle des Genies

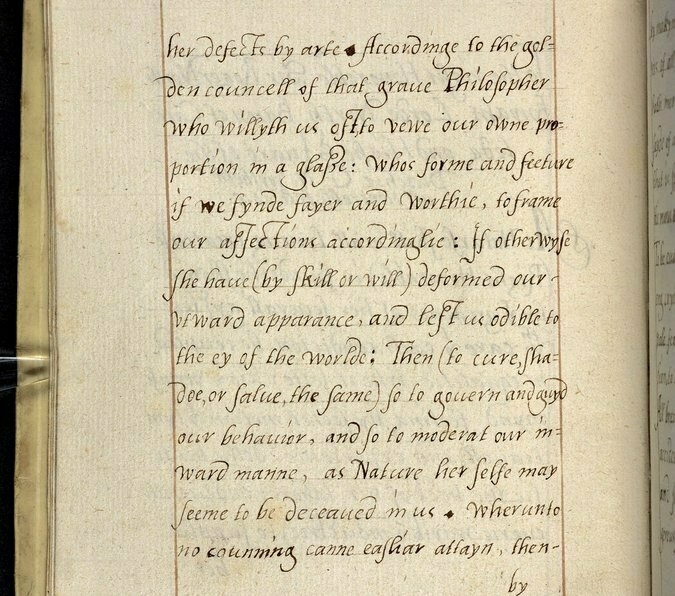

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die zweite Seite des George-North-Manuskripts, die die Passage zeigt, die Shakespeare zum Schreiben des Eröffnungsmonologs in »Richard III.« verwendete

Die New York Times berichtet, daß zwei findige Forscher, Dennis McCarthy und June Schlueter, mit Hilfe der Plagiatssoftware WCopyfind herausgefunden hätten, daß sich William Shakespeare zu elf seiner Stücke von dem unveröffentlichten Manuskript A Brief Discourse of Rebellion & Rebels, verfaßt von George North im späten 16. Jahrhundert, habe inspirieren lassen. »It [the source] affects the language, it shapes the scenes and it, to a certain extent, really even influences the philosophy of the plays«, so McCarthy. Das Auffinden des Manuskripts war mühsam; es wurde schließlich in der British Library entdeckt, die es 1933 erworben hatte.

Rebellion and Rebels wurde nun bei Boydell & Brewer erstmals publiziert und kann für $ 120 beziehungsweise € 90,99 erworben werden. Die Quelle des Genies hat wahrlich ihren Preis.

Michael Blanding. »Plagiarism Software Unveils a New Source for 11 of Shakespeare’s Plays.« The New York Times, Feb. 7, 2018, https://www.nytimes.com/2018/02/07/books/plagiarism-software-unveils-a-new-source-for-11-of-shakespeares-plays.html.