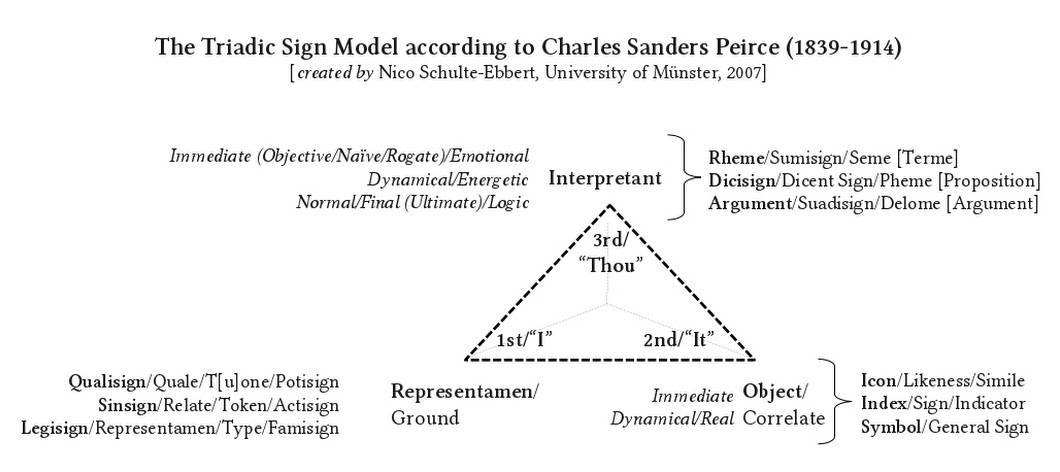

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Es ist kein Wunder, warum die Semiotik Charles Sanders Peirce’ in universitären Lehrveranstaltungen nahezu gänzlich ausgeblendet wird. Eine Philosophie, die sich über 12.000 publizierte Seiten entfaltet – die bekannten unveröffentlichten Manuskripte umfassen zusätzlich etwa 80.000 handgeschriebene Seiten –, kann keinem Studenten als Grundlagenwissen beigebracht werden. Abhilfe und Orientierung sollen die im Rahmen des Peirce Edition Project der Indiana University/Purdue University Indianapolis publizierten und auf 30 Bände angelegten Writings (seit 1982) schaffen, die als chronologische Ausgabe eine nahezu vollständige und zusammenhängende Darstellung des Peirceschen Denkens beabsichtigt. Doch eine graphische Umsetzung des Zeichenmodells dürfte man auch in diesen Schriften vergeblich suchen, schlicht aus dem Grunde, weil Peirce selbst seine triadische Determinationsrelation nie auf diese Weise festgehalten hat. Im Wintersemester 2007/2008 habe ich mich selbst daran versucht, um ein wenig Licht und Ordnung ins Peircesche Dunkel und Chaos zu bringen.

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Malerfürsten

In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet Andreas Kilb auf Seite 22 von der großen Dürer-Ausstellung in Nürnberg. Im Text wird Dürer mehrmals als »(deutscher oder neuer) Apelles« bezeichnet. Mir kam der Name merkwürdig bekannt vor. Kilb schreibt zwar, daß Apelles ein »antike[r] Malerfürst[]« gewesen sei, doch so recht konnte ich ihn nicht zuordnen. Dann fiel es mir ein: In seiner Vignette »Auf Rhodos«, die im Abschnitt »Verfehlungen« in seinem Buch Die Sorge geht über den Fluß zu finden ist, schreibt Hans Blumenberg folgendes:

Apelles besucht Protogenes, seinen ihm an Berühmtheit dichtauf sitzenden Konkurrenten in der Malerei. In dessen Haus auf Rhodos trifft er ihn nicht an. Was da, im letzten Drittel des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, geschah, berichtet Plinius im ersten nachchristlichen. Apelles zog, um einen Beweis seines Dagewesenseins zu hinterlassen, über die auf der Staffelei stehende Maltafel eine farbige Linie von höchster Feinheit (summae tenuitatis). Daran erkannte Protogenes bei seiner Heimkehr sogleich die Hand, die allein eines solchen Meisterstücks (tam absolutum opus) fähig wäre. Doch zog er nun selbst mit einer anderen Farbe in jene Linie hinein eine noch feinere (tenuiorem lineam) und entfernte sich wieder. Als Apelles seinen Besuch erneuerte, den Rivalen wiederum verfehlte, sah er beschämt, was auf der Maltafel geschehen war, und durchzog mit nochmals anderer Farbe beide Linien, so daß für weitere Verfeinerung kein Platz mehr blieb – im Doppelsinne: nullum relinquens amplius subtilitati locum. Protogenes fand sich bei der Rückkehr endgültig besiegt, holte den enteilten Apelles noch am Hafen ein, und bei nun besiegelter Freundschaft beschloß man, das Werk beider Hände unverändert der Nachwelt zu überliefern. Es wurde von allen bewundert, zumal von den Zunftgenossen, und fand schließlich den seines Ruhmes allein würdigen Besitzer: in Cäsars Haus auf dem Palatin. Als dieses zur Zeit des Augustus einem Brand zum Opfer fiel, folgte das Rätselwerk dem, der seine Größe erkannt hatte, nach.

[…]

Hans Blumenberg. »Auf Rhodos.« Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987, pp. 171-2, hier p. 171.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Die Heimkehr

Die Hesse-Verfilmung Die Heimkehr, die ich gestern abend in vollster Schärfe auf ARD HD gesehen habe, mag zwar – wie die F.A.Z. schon am 28. April berichtete – an einigen markanten Stellen über die eigentliche Erzählung hinausgehen; sie war und ist dennoch äußerst sehens- und hörenswert, auch für den des Schwäbischen nicht Mächtigen.

Ob es Jochen Hieber war, der seinen ursprünglichen Artikel für die Online-Ausgabe der Zeitung überarbeitet hat, und warum er dies tat, ist ungewiß. Denn leider wurde ein unschöner, doch unfreiwillig wortspielerisch wirkender Fehler hineingeschrieben, an einer Stelle, die für die Beziehung von Textvorlage und filmtechnischer Umsetzung entscheidend ist: »Dies ist eine Verfilming ›nach Hermann Hesse‹.« Da schwingt schon das Weltmännisch-Amerikanische des Heimkehrers Staudenmeyer (bzw. Schlotterbeck) mit!

Jochen Hieber. »Der Weltfahrer und die Witwe.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mai 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/die-heimkehr-im-ersten-der-weltfahrer-und-die-witwe-11732983.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

100

Joel Stein just published his »The All-Time TIME 100 of All Time«, a list of the 100 most influential people of all time. We know such lists from Plutarch, Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson or Harold Bloom. Charles Sanders Peirce’s »Study of Great Men« is less known, but worth looking at. It can be found in Vol. 5 of the Chronological Edition of his Writings (Indiana UP, 1993, pp. 26-106). He not only lists »300 Great Men«, he also composes several questionnaires plus several responses to those questions. It would be interesting to apply that Peircean concept to the TIME’s 2012 ranking.

»The 100 Most Influential People in the World.« TIME Magazine, Apr. 18, 2012, http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2111975,00.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Le Grand Meaulnes

Einer der unbekannten Klassiker des 20. Jahrhunderts, ein Kultbuch, das man unbedingt lesen sollte: Henri Alain-Fourniers Der große Meaulnes aus dem Jahre 1913. Der Thiele-Verlag brachte den Roman 2009 in einer Neuübersetzung Christiane Landgrebes und mit einem Vorwort Rüdiger Safranskis heraus. Safranski war ähnlich begeistert wie Julian Barnes, der im Guardian von seiner Re-Lektüre berichtet.

Julian Barnes. »Le Grand Meaulnes revisited.« The Guardian, Apr. 13, 2012, https://www.theguardian.com/books/2012/apr/13/grand-meaulnes-wanderer-julian-barnes

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Complete Poems

Lyrik sollte – nicht nur durch die aufgeblähte Grass-Debatte, die mehr das Politische als das Ästhetische fokussiert – auch im 21. Jahrhundert einen prominenten Platz in der Gesellschaft einnehmen. Die kürzlich publizierten und mit einem reichhaltigen Anmerkungsapparat versehenen Complete Poems von Philip Larkin öffnen die Tür in eine gar nicht so ferne Vergangenheit und zeigen eindrücklich die Kunstfertigkeit, die Schonungslosigkeit und Misanthropie, aber auch den sehr britischen Humor eines Lyrikers auf, dessen Bekanntheit in Deutschland wohl auf seinem im letzten Jahr bei Zweitausendeins in einer hervorragenden Doppelausgabe mit Kingsley Amis’ Jim im Glück erschienenen Roman Jill beruht.

Michiko Kakutani. »A Master of Verse Spreads Bad Cheer.« The New York Times, Apr. 9, 2012, https://www.nytimes.com/2012/04/10/books/philip-larkins-complete-poems-edited-by-archie-burnett.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

No. 9

Nichtlinearität oder: Das Unlesbare lesen und lesbar machen.

Lutger Lütkehaus lobt den neunten Band der neuen Kritischen Nachlassausgabe Nietzsches. Als versierter Schopenhauer-Herausgeber schlägt er jedoch eine Kombination von Faksimile-Ausgabe und den Fassungen letzter Hand vor. Bei all dem kreativen und progressiven ›Willen zur Edition‹ betrübt doch die Tatsache, daß derartige Einzelbände € 338,- kosten.

Lutger Lütkehaus. »Kein Mangel an Philologie.« Neue Zürcher Zeitung, 24. Mrz. 2012, https://www.nzz.ch/kein_mangel_an_philologie-1.16040350

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Waterloo Sunset

»Everyday I look at the world from my window.« Nach der gestrigen Lesung Norbert Robers’ aus dessen Biographie Joachim Gauck – Vom Pastor zum Präsidenten gilt es nun, das Erlebte und Gehörte in einen sachlich-atmosphärischen Artikel zu kleiden. Dabei helfen – wie ich aus dem Wohnzimmer höre – die Kinks. Hier eine fantastische Live-Version von Ray Davies’ »Waterloo Sunset« aus dem Jahre 2010:

Ray Davies: »Waterloo Sunset« (2010), ursprünglich veröffentlicht von The Kinks auf dem Album Something Else by The Kinks (1967)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Glenngenial

Neues Altes von Sir Nigel Twitt-Thornwaite und Dr. Karlheinz Klopweisser. Auf zehn DVDs hat Sony nun »The Complete CBC Broadcasts 1954-1977« herausgebracht, Fernseh-Interviews mit Glenn Gould. Im Gould-Jahr 2012 (80. Geburtstag und zugleich 30. Todestag) dürfte diese Box so manch Überraschendes, Lustiges und »Glenngeniales« (ein Wort Thomas Bernhards aus seinem Roman Der Untergeher) für den Zuschauer und Zuhörer bereithalten. (Aktueller Preis: € 56,99)

Wolfram Goertz. »Klavierkunst in Schlachtschiffgrau.« Die Zeit, 19. Jan. 2012, https://www.zeit.de/2012/04/D-DVD-Glenn-Gold.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Privatbibliothek

»Es gibt«, sagt Werner Oechslin, »kein überholtes und daher wertloses Wissen. Das ist ein Vorurteil der Moderne, ein falscher Fortschrittsglaube.« Oechslin und seine beeindruckende Privatbibliothek scheinen aus der Zeit gefallen zu sein, doch sie sind vielmehr Felsen im aufbrausenden Meer der Orientierungslosigkeit.

Urs Hafner. »Ein Kosmos der Gelehrsamkeit.« Neue Zürcher Zeitung, 20. Jan. 2012, https://www.nzz.ch/ein_kosmos_der_gelehrsamkeit-1.14423808

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Cui bono?

Wem nützt Literatur? Hat sie einen therapeutischen Effekt? Fühlen wir uns weniger allein? Lenkt sie uns von unserer Sterblichkeit ab oder werden wir ihrer vielmehr bewußt? Garth Risk Hallberg geht diesen Fragen in seinem Essay »Why Write Novels at All?« nach.

Garth Risk Hallberg. »Why Write Novels at All?« The New York Times Magazine, Jan 13, 2012, https://www.nytimes.com/2012/01/15/magazine/why-write-novels-at-all.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Parasit

William S. Burroughs sagte einst: »Every man has inside himself a parasitic being who is acting not at all to his advantage.« Yony Leyser versucht in seinem assoziativ montierten Biopic A Man Within dem Parasiten des Beat-Poeten nachzuspüren.

Gerrit Bartels. »Der Schmerzdichter.« Der Tagesspiegel, 12. Jan. 2012, https://www.tagesspiegel.de/kultur/der-schmerzdichter/6056710.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Curiositas

Die Gier nach Neuem galt lange Zeit als Motor wissenschaftlicher Erkenntnis, als treibende Kraft, Grenzen zu überschreiten und das ›unentdeckte Land‹ zu vermessen. Doch was ist aus der Neugierde geworden? Gibt es in der heutigen Wissenschaft noch einen Platz für sie oder zählt nurmehr noch das persönliche Netzwerk als Karriereprinzip? Peter-André Alt macht sich stark für die curiositas, den Zufall als Erkenntnisprinzip sowie für Beharrlichkeit und Ausdauer beim wissenschaftlichen Arbeiten.

Peter-André Alt. »Ist der Kandidat denn auch gut vernetzt?« Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 10. Jan. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/motive-der-forschung-ist-der-kandidat-denn-auch-gut-vernetzt-11600466.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Lathe biosas

In der heutigen F.A.Z. ist ein über zwei Seiten reichender Artikel Henning Ritters abgedruckt, der sich als biographische Skizze Hans Blumenbergs lesen läßt, und der den Münsteraner Philosophen in gewissem Sinne doppelt ›sichtbar‹ werden läßt. Ritter beschreibt den Kontakt des (unvorbereiteten) Lesers mit dem umfassend gebildeten Philosophen als eine ›erhabene‹ Begegnung, wie man sie in der Natur oder auch vor Kunstwerken erfährt. Die Schriften Blumenbergs (er-)fordern daher einen »intellektuelle[n] Abenteurer« als Leser, der sich einerseits vom Autor leiten läßt, der sich andererseits auch mit großer Kraft einen Weg durch die zugewachsenen Pfade freischlagen muß.

Neben der Frage nach der Leserschaft, der imaginierten und der tatsächlichen, die dem Autor ein großes Echo und damit Motivation zum Weiterschreiben gab, stellt Ritter Blumenbergs »starkes literarisches Interesse« in den Fokus seines Artikels. Sein Stil kann als philosophische Prosa charakterisiert werden. Indem Blumenberg sich bei seinen Deutungen unzähliger literarischer Beispiele bedient, stärkt er die Literatur »in ihrem Anspruch auf Mitspracherecht nachdrücklich«. Wie etwa Lévi-Strauss den Mythos als neben der Wissenschaft ebenbürtige Art und Weise der Daseinsbeschreibung und -erklärung definiert, sieht Blumenberg die Literatur als weites Feld menschlicher Erfahrungen: »Die dichterische Phantasie«, erklärt Ritter, »schafft nicht bloß Ornamente des Verstehens, sondern gibt gleichberechtigte Einsätze.« Dieses Projekt fordere eine »Literarisierung der Philosophie«, wie sie etwa schon der ›Dichterphilosoph‹ Paul Valéry umsetzte, dem Blumenberg nach Ritters Einschätzung »die bis heute bedeutendsten Studien in deutscher Sprache gewidmet« habe. Blumenbergs comédie intellectuelle wird schließlich von einer Metaphorologie begründet, die als »implizite Polemik gegen die Herrschaft des Begriffs« aufgefaßt werden kann.

Nach seiner Emeritierung endeten die umfangreichen Monographien und Blumenberg konzentrierte sich auf kürze Texte wie Fabeln, Anekdoten oder Glossen, wodurch er sich von der Philosophie in ihrer »akademischen, zunftmäßigen Form emanzipier[te]«. Sichtbarkeit und Biographie – zwei Phänomene, denen sich Blumenberg stets entzog. Zuletzt waren seine Schriften, seine Artikel und Bücher, die einzigen Lebenszeichen, so daß man ihn durchaus als einen deutschen Thomas Pynchon bezeichnen könne.

Die eingangs erwähnte doppelte Sichtbarkeit wird folgendermaßen etabliert: Dem überaus lesenswerten ›biographischen‹ Artikel Henning Ritters sind zwei Photographien Blumenbergs beigefügt. Das bekannte und einzige vom Philosophen freigegebene ist auf der zweiten Seite abgedruckt; ein neues, ›unbekanntes‹ Bild ist dem Ritterschen Text vorangestellt, ja es erstreckt sich über dessen fünf Spalten. »Aus Scheu vor jeder aufdringlichen Sichtbarkeit seiner Person«, so liest man unter der stark körnigen Photographie, »sorgte Hans Blumenberg dafür, dass es keine Fotos von ihm gab, ein einziges kam zu Lebzeiten davon. Nun ist diese zweite Aufnahme des Philosophen aufgetaucht.« Eine etwas übertriebene Darstellung, ziert dieses Bild doch – wenn auch seitenverkehrt – das Cover von Denis Trierweilers im August 2010 bei PUF erschienenem Hans Blumenberg: Anthropologie philosophique.

Henning Ritter. »Vom Wunder, die Sterne zu sehen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Jan. 2012, p. Z 1-2.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Publish or perish?

Jürgen Kaube macht in der heutigen F.A.Z. auf eine Untersuchung des amerikanischen Anglisten Mark Bauerlein aufmerksam, die in erschreckender Weise darlegt, daß die Geisteswissenschaften ein Produktionssystem erzeugt haben, das Geschriebenes in hohem Maße erzeugt, während zugleich die Abnehmer, die Leser, fehlen. Man sollte sich daher Schopenhauers Wort zu Herzen nehmen, nach dem man nur dann schreiben sollte, wenn man etwas zu sagen habe.

Jürgen Kaube. »Eine Industrie ohne Abnehmer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. Jan. 2012, N5.

Mark Bauerlein. »The Research Bust.« The Chronicle of Higher Education, Dec. 4, 2011, https://www.chronicle.com/article/The-Research-Bust/129930/

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

P. G. Wodehouse

P. G. Wodehouse – ein Schriftsteller, dessen »musical comedies without music« aus dem Rahmen fallen. Fritz Senn, der Doyen der Joyce-Forschung, lobt die Neuübersetzungen Thomas Schlachters. Der Leser wird seine Freude an der »Edition Epoca« haben.

»›Die Kunst der köstlichen Eleganz.‹« Neue Zürcher Zeitung, 31. Dez. 2011, https://www.nzz.ch/die_kunst_der_koestlichen_eleganz-1.14005986

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Strobogrammatik

Kurz vor Jahresende sei dem »strobogrammatischen« Jahr 1961 gedacht, ein »Upside-Down-Year«, das sich erst 6009 wiederholen wird.

awy. »Das verkehrte Jahr.« Neue Zürcher Zeitung, 29. Dez. 2011, https://www.nzz.ch/das_verkehrte_jahr_1961_upside_down_year-1.13976682

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Echtzeitbücher

Echtzeitbücher? Ist das nicht ein Oxymoron? Müssen Bücher ›schnell‹ sein, müssen sie mit der Aktualität von Twitter oder Facebook mithalten, ja können sie das überhaupt? Führt nicht ein schnell geschriebenes, schnell redigiertes, schnell publiziertes Buch zwangsläufig zum Verlust von Tiefe, Qualität und ›Reife‹, also zu all denjenigen Eigenschaften, die das Medium Buch auszeichnen? Suhrkamps neue »digital«-edition versucht, ein Bindeglied zwischen langsamem Analogen und schnellem Digitalen zu sein. Damit scheint ein ›warmes Medium‹ anvisiert zu werden, also die Erstellung eines Hybriden, das aus dem – um mit Marshall McLuhan zu sprechen – ›heißen Buch‹ und dem ›kalten Internet‹ bestehen soll.

Kilian Trotier. »Kurz, aber bitte mit Schmackes.« Die Zeit, 15. Dez. 2011, https://www.zeit.de/2011/51/Wiese-Suhrkamp

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Kisses for Oscar

»The roses in her garden fade away / Not one left for her grave« – that’s what The Zombies sang in their song A Rose for Emily, released in 1968. As for Oscar Wilde you have to say: »The kisses on his gravestone fade away«, because a newly installed glass barrier avoids lip marks of admirers that destroy the writer’s memorial. How long will that wall be transparent?

John Tagliabue. »Walling Off Oscar Wilde’s Tomb From Admirers’ Kisses.« The New York Times, Dec. 15, 2011, https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/europe/oscar-wildes-tomb-sealed-from-admirers-kisses.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Kinozeit

Am Nikolaustag haben einige Namenstag, andere Geburtstag, doch viele (oder fast alle) werden beschenkt. So ist dieser 6. Dezember nicht nur ein faszinierendes Datum für Kinder; auch für Erwachsene (oder solche, die von sich sagen, sie wären erwachsen) ist dieser Tag von einer magischen Aura umgeben. Obgleich sich an solchen Feiertagen Gott und die Welt in den Städten tummelt, war ein Abstecher ins Kino eine zwar riskante, aber letztlich absolut lohnenswerte Überraschung. Was wurde gespielt? Die neunzehnte, sehr authentische Verfilmung Jane Eyres. Absolut sehenswert!

Verena Lueken. »Geschichtsunterricht in Frauenschauer.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Nov. 2011, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/video-filmkritiken/video-filmkritik-geschichtsunterricht-in-frauenschauer-11545421.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]