Arthur zu Arthur, Staub zu Staub

Ein ungewöhnlich oberflächlicher, am heutigen Montag in der New York Times erschienener Artikel über die Beziehung Arthur Rimbauds zu dessen Heimatstadt, dem heutigen Charleville-Mézières, kann immerhin mit einer schlüpfrig-makaberen Anekdote aufwarten:

Bernard Colin, der Friedhofsverwalter des heute etwa 47.000 Einwohner zählenden Hauptortes des französischen Départements Ardennes, berichtet, daß er hin und wieder Paare an Rimbauds Grab erwische, »die an diesem Ort übermäßig freundlich wurden (getting overly friendly), vorteilhaft beschattet von dichtem, grünem Laub einiger Nadelbäume.« »Ihre Nachkommen«, fügt Colin hinzu, »werden alle Arthur heißen.«

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die sterblichen Überreste des Dichters, der am 10. November 1891 im Alter von 37 Jahren in einer Klinik in Marseille dem Knochenkrebs erlag, auf Wunsch seiner Mutter, seiner Lebensspenderin, zurück in die von ihm verhaßte Geburtsstadt überführt wurden in der Hoffnung auf ein bißchen ewige Ruhe.

Norimitsu Onishi. »His Life Was a Feast; His Grave Is a Magnet.« The New York Times, Sept. 16, 2019, Sec. A, p. 4. New York edition.

Raritäten

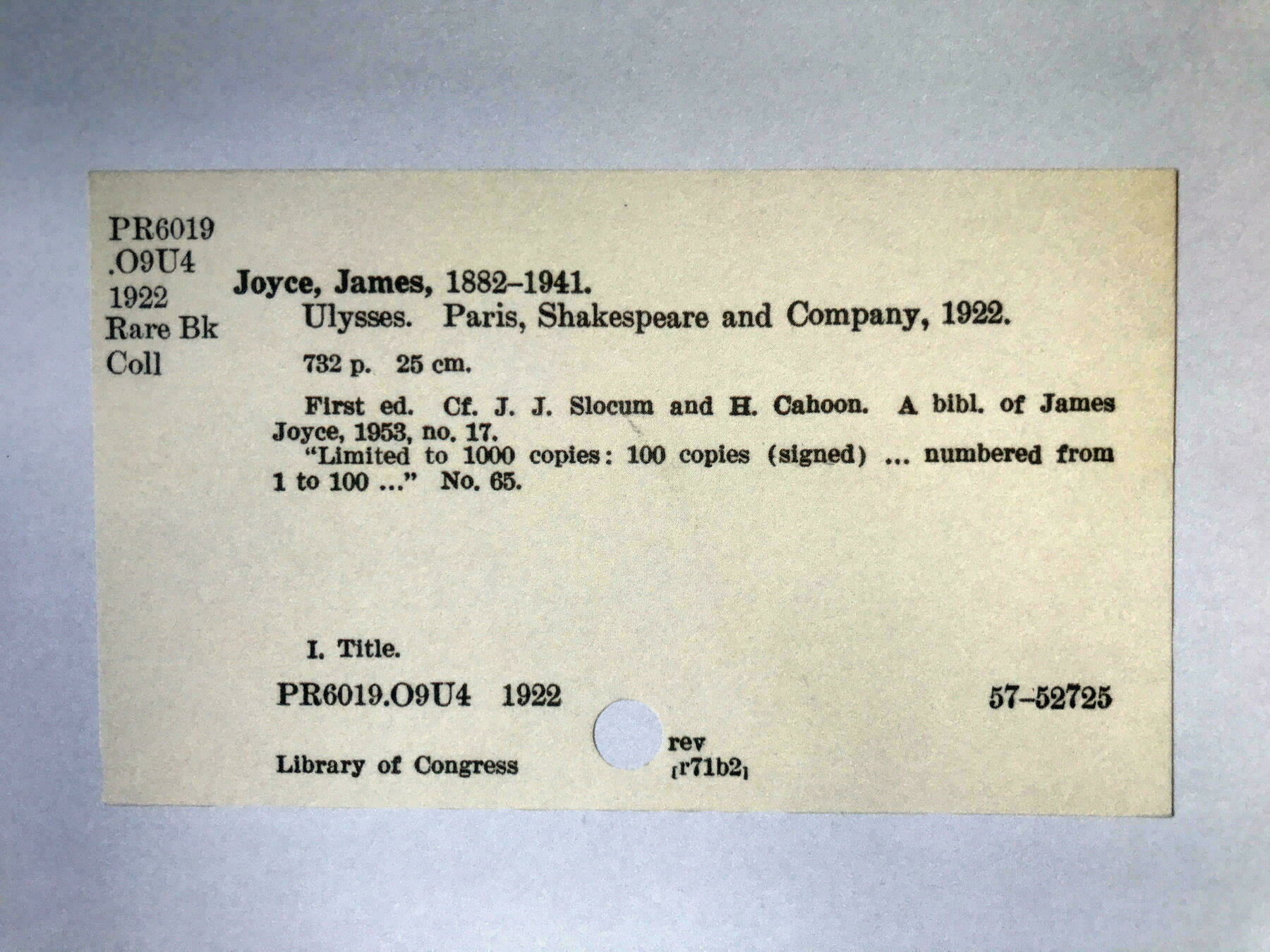

Als ich, fasziniert von Historie und Materialreichtum, durch den wunderbar bebilderten Band The Card Catalog der Library of Congress blätterte, fiel mir auf einer der dort abgedruckten Karteikarten auf, daß die Erstausgabe von James Joyces Ulysses (Paris, 1922) auf 1000 Exemplare limitiert gewesen sei und daß hundert davon signiert seien. Ein Text fügt ergänzend unter dem Faksimile an, daß ebenjene mit einem Autogramm versehenen Exemplare auf handgemachtem niederländischem Papier gedruckt worden seien. Wie edel, wenn man bedenkt, daß die ersten Rezensenten Ulysses als obszönes und sündhaftes Werk gebrandmarkt hatten, oder mit einem Buchtitel des Literaturhistorikers Kevin Birmingham summierend gesprochen: als »the most dangerous book«.

No. 65

No. 65

Nun ist ersichtlich, daß die Washingtoner Kongreßbibliothek, die mit 164 Millionen Medieneinheiten zweitgrößte Bibliothek der Welt hinter der British Library in London, im Besitz von Nummer 65 ist. – Ich blickte hinaus in den trüben Septembermorgen und fragte mich, wo wohl die Nummern 1 und 100 zu finden seien.

The Library of Congress. The Card Catalog. Books, Cards, and Literary Treasures. Foreword by Carla Hayden. Chronicle Books, 2017, p. 141.

Kevin Birmingham. The Most Dangerous Book. The Battle for James Joyce’s Ulysses_._ Head of Zeus, 2014.

PPA

Glück ist nicht immer in der FAZ

Glück ist nicht immer in der FAZ

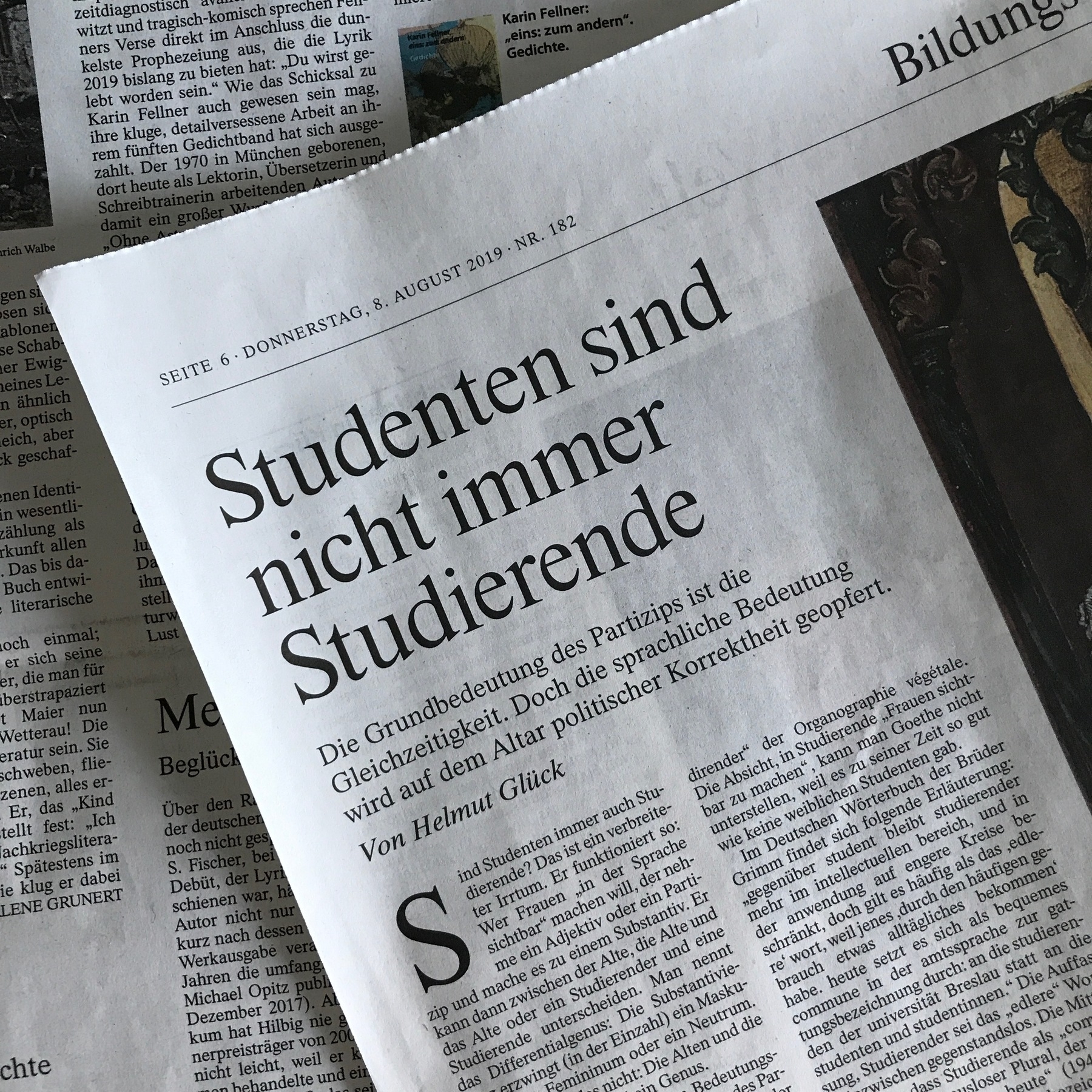

Eine Frage, die mich schon seit geraumer Zeit umtrieb, und einhergehend damit ein Phänomen, das mich verwirrte, wurde heute durch einen fundierten Artikel des Sprachwissenschaftlers Helmut Glück in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung behandelt: Ist das Partizip I ein geeignetes oder gar das richtige Mittel, um die Geschlechterdifferenzierung in der Sprache aufzuheben? Glück, Gründungsherausgeber des Metzler Lexikon Sprache, weist auf die »Grundbedeutung des Partizips I« hin, nämlich die

Gleichzeitigkeit: ein Trinkender trinkt gerade jetzt, ein Spielender ist beim Spielen, ein Denkender denkt in diesem Moment. Trinker, Spieler und Denker hingegen üben die jeweilige Tätigkeit gewohnheitsmäßig aus.

Im folgenden geht Glück den Begriffen ›Student‹ und ›Studierender‹ sowohl historisch als auch statistisch nach, führt Definitionen aus Wörterbüchern an und zeigt an diversen Beispielen auf, wie ungrammatisch und (semantisch) falsch eine derartige Entwicklung politisch korrekten Sprechens ist (beispielsweise müßte die Ableitung ›studentisch‹ zu ›studierendenisch‹ umgeformt werden).

Man sollte diesem Trend also mit größter Skepsis und Standhaftigkeit begegnen, was keineswegs Kennzeichen von Engstirnigkeit, Ewiggestrigkeit oder gar Misogynie, sondern vielmehr Ausdruck eines Sprachgefühls ist, auf dem allzu schnell, allzu hitzig und allzu kopflos im Zuge eines immer aggressiver ausgetragenen Geschlechterkampfes herumgetrampelt wird. »Es gibt viele Fälle«, so Helmut Glück, »in denen Wörter und Wendungen zu Instrumenten politischer Propaganda gemacht wurden. Dass eine Endung mit einer klaren Bedeutung zu solchen Zwecken herangezogen wird, ist beispiellos.«

Helmut Glück. »Studenten sind nicht immer Studierende.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8. Aug. 2019, p. 6.

Aktenzeichen FK (un-)gelöst. Benjamin Balints »Kafkas letzter Prozess« ist (leider) mehr als eine Gerichtsreportage

Etwas zu besitzen bedeutet, darüber verfügen zu können. Ein Besitz ist das Gut, das jemandem gehört. Doch das, was in Besitz genommen wurde, kann sich zur Besessenheit entwickeln, kann seinen Besitzer selbst besitzen, ihn in Anspruch nehmen, was einst dem Teufel vorbehalten war. Wer besitzt wen, wer hat die Kontrolle in diesem fanatischen Belagerungsspiel? [Weiterlesen auf literaturkritik.de]

URL-Macro

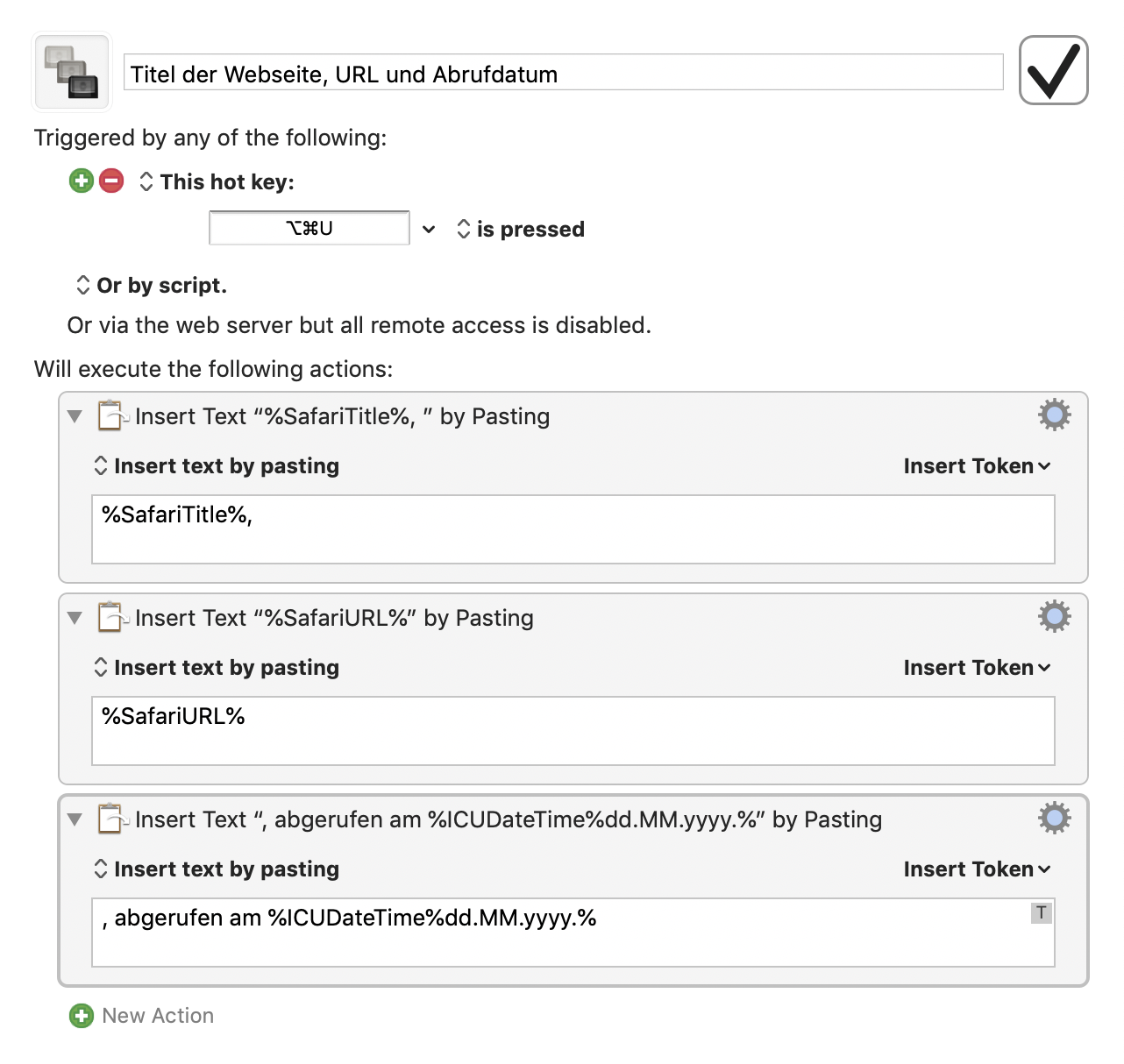

Sie kennen das: Sie schreiben einen Text im Textverarbeitungsprogramm Ihrer Wahl und möchten ein Zitat einer Webseite einfügen, das Sie gerade entdeckt haben. Sie markieren also die entsprechende Passage, kopieren sie, wechseln zurück in Ihr Textverarbeitungsprogramm und fügen sie dort ein. Nun fehlt Ihnen jedoch die Quelle dieses Zitats! Sie müssen also zurück in den Browser, die Adreßzeile markieren, den URL kopieren, zurück ins Dokument und die Webadresse einfügen. Sicherlich hätten Sie schon beim ersten Kopierdurchgang auch gleich den URL mitnehmen können, etwa mit Hilfe eines Clipboard-Managers wie Paste, den ich selbst intensiv nutze. Doch derartige Kleinigkeiten vergißt man häufig, zumal man ja auch mit seinen Gedanken beim eigentlichen Text ist, an dem man gerade arbeitet. Unterbrechungen der Denk- und Schreibarbeit sollten bekanntlich so gering wie möglich sein.

Aus diesem Grunde habe ich das Kopieren und Einfügen des URL an Keyboard Maestro delegiert, einer unglaublich mächtigen Automatisierungssoftware für macOS, deren Nutzen ich mehr und mehr auch für das schreibende und recherchierende Geisteswissenschaftsvolk sehe. Ich kratze bislang bloß an der Oberfläche und wäre ohne all die Dokumentationen und Hilfen im Internet wohl hoffnungslos verwirrt und verloren; für ein relativ simples Macro reicht es so gerade.

Durch diese im Hintergrund ablaufende Routine kann ich nach dem Einfügen des Zitats in meinem Textverarbeitungsprogramm bleiben; eine selbstgewählte Tastenkombination (in meinem Fall ⌥⌘U) löst den Prozeß aus und fügt automatisch den URL und dessen Abrufdatum an die Stelle des Cursors ein. (Beispielhaft sei hier die Hauptseite meines Blogs angefügt: »https://denkkerker.com, abgerufen am 25.06.2019.«) Das Ergebnis: Weniger Klicks, weniger Sprünge zwischen Programmen, weniger Ablenkung.

Addendum & Vereinfachung

Nach dem folgenden Hinweis, den mir der Twitter-Account von Keyboard Maestro zukommen ließ, habe ich das Macro angepaßt und ergänzt.

Zusätzlich zum nunmehr verkürzten Weg habe ich neben URL und Abrufdatum als ersten Schritt noch den Titel der jeweiligen Webseite hinzugefügt. Dazu muß man allerdings im Browser zunächst Allow JavaScript from Apple Events aktivieren. Wie das geht, erklärt das Keyboard Maestro Wiki.

Löse ich jetzt den Prozess per ⌥⌘U aus, erhält man das folgende Ergebnis (als Beispiel habe ich einen aktuellen Artikel der New York Times gewählt): »On the Centennial of Iris Murdoch’s Birth, Remembering a 20th-Century Giant - The New York Times, https://www.nytimes.com/2019/06/25/books/iris-murdoch-centennial.html, abgerufen am 25.06.2019.« Eine elegante Quellennennung mit nur einem Tastatur-Shortcut!

Wortschatzerweiterung

Ein Beitrag des Deutschlandfunks erweiterte jüngst meinen Wortschatz: Ich erfahre, daß der von 1973 bis 1997 in Kassel lehrende und 2003 verstorbene Schweizer Soziologe und ›Promenadologe‹ Lucius Burckhardt Anfang der 1970er-Jahre ein experimentelles »Lehrcanapé« an der ETH Zürich eingerichtet hatte.

Nun ist ein Lehrstuhl allseits bekannt; er bezeichnet die planmäßige Stelle eines Hochschullehrers, entlehnt vom altgriechischen καθέδρα, dem erhöhten Pult oder Lesestuhl, »von welchem aus ein unterricht vorgetragen wird« (DWB 12, Sp. 578). Ein Kanapee hingegen ist ein luxuriöseres, bequemeres und größeres Möbelstück als ein Stuhl, auf dem man nicht nur alleine sitzen kann. Und genau dies bildet den Kern des Burckhardtschen Konzepts: Sein Lehrcanapé sollte als architektur-soziologischer Treffpunkt dienen, ein Ort, der von zwei Disziplinen besetzt wird, ein Sitzsofa, auf dem man ins Gespräch kommt, kurzum ein Raum, den man zu zweit durchmessen kann. Nicht nur die Universitäten täten gut daran, derartige Lehrcanapés häufiger zu installieren.

Martin Schmitz. »Von der Urbanismuskritik zur Spaziergangswissenschaft. Querfeldein denken mit Lucius Burckhardt (1/3).« Deutschlandfunk, 14. Juni 2015, www.deutschlandfunk.de/querfelde…

Blau ist bunt

Farben spielen im Leben der Menschen eine entscheidende Rolle. Allein die Tatsache, daß Farbwörter unter den Sinneswörtern besonders ausgeprägt sind, verdeutlicht die Relevanz dieser optischen Eindrücke, die durch eine traditionell-symbolische Aufladung noch vergrößert wird.

Aus einer Rezension erfahre ich, daß die Farbe Blau erst ab dem 17. Jahrhundert als Bezeichnung des Wassers verwendet worden sei. Homers Meer war noch »weindunkel« (οἶνοψ); auch wurde es oft als veilchen- (ἰοειδής) oder purpurfarben (πορφύρεος) bezeichnet. Der blaue Planet ist also seinerzeit ein violetter gewesen. Blau habe sich, so Jesse Russell, »von seiner ursprünglichen Verbindung mit Wärme, Hitze, Barbarei und den Kreaturen der Unterwelt zu seiner gegenwärtigen Verbindung mit Ruhe, Frieden und Träumerei entwickelt.«

Die polnische Linguistin Anna Wierzbicka stellte in ihrem 1990 veröffentlichten Aufsatz »The meaning of color terms« die Frage, was Menschen meinten, wenn sie Farbwörter benutzten. Ausgehend von Umweltuniversalien wie Tag, Nacht, Feuer, Sonne, Vegetation, Himmel und Erde entwickelte Wierzbicka eine Theorie der Konzepte, indem sie verdeutlichte:

Color perception is, by and large, the same for all human groupings

[…]. But color conceptualization is different in different cultures, although there are also some striking similarities.[…]Whatever happens in the retina, and in the brain, it is not reflected directly in language. Language reflects what happens in the mind, not what happens in the brain; and our minds are shaped, partly, by our particular culture.

Von Werthers blauem Frack und Novalis’ blauer Blume über das Blausein nach dem Konsum von zuviel Alkohol, der blue jeans als Ausdruck von Freiheit und Rebellion und dem Blues als Musikgenre bis hin zu den Flaggen von UN und EU und zur französischen Herren-Fußballnationalmannschaft, die kurz »Les Bleus« genannt wird – die Farbe Blau ist omnipräsent und polysem wie andere Farben auch. Zeiten ändern sich, die Mode mit ihr, und ebenso die Farben und Farbbedeutungen mitsamt all der mannigfaltigen Verknüpfungen von Werten, Gefühlen und Symbolen sowie die Art und Weise, wie bunt wir unseren blauen Planeten sehen.

Jesse Russell. »The Colors of Our Dreams.« Rezension zu Blue: The History of a Color, von Michel Pastoureau. Claremont Review of Books, April 1, 2019, https://www.claremont.org/crb/basicpage/the-colors-of-our-dreams/.

Anna Wierzbicka. »The meaning of color terms. Semantics, culture, and cognition.« Cognitive Linguistics 1/1990, pp. 99-150, hier pp. 102-3.

Recht und billig

Nachdem ich am Aschermittwoch den siebten Band der Robert Musil-Gesamtausgabe in der Arnsberger Buchhandlung Sonja Vieth abgeholt hatte, wurde mir schlagartig bewußt, daß ich mit meiner Lektüre im Hintertreffen war. Am folgenden Tag suchte ich mit Band 4, »Fortsetzung aus dem Nachlaß (1937-1942)« des Mann ohne Eigenschaften, den Anschluß wiederzugewinnen.

In Kapitel 47, »Wandel unter Menschen«, stieß ich auf den folgenden Satz:

Es war keine Behauptung; bloß ein schmeichelndes Wortgebilde, ein Scherz, ein offenes Wölkchen aus Worten; und sie

[Agathe und Ulrich]wußten, daß sich auserwählt zu fühlen das billigste Zaubermittel und sehr jugendlich sei: Trotzdem stieg Ulrichs Geschwisterwort an beiden langsam von der Erde bis über den Kopf empor.

Ich stolperte weniger über die Parataxe als vielmehr über ein Adjektiv: »billig«, dazu noch im Superlativ gesetzt. Es wollte sich nicht so recht mit dem es umgebenden Sich-auserwählt-Fühlen und der Jugendlichkeit in Einklang bringen lassen, ganz zu schweigen vom Zaubermittel, das es beschreibt.

Mir fiel jedoch ein, daß mich Kristy Husz vor vielen Jahren auf den zwar feinen, doch für heutige Ohren entscheidenden semantischen Wandel von »billig« aufmerksam gemacht hatte: Ursprünglich herrschte nämlich das Angemessene und Gerechtfertigte in der Bedeutung des Adjektivs vor (wie es etwa an der Formel »recht und billig« immer noch ersichtlich ist), bevor es mehr und mehr zu dem wurde, was wir heute darunter verstehen, und zwar zumeist preisgünstige, minderwertige, ja geistlose Dinge. Das Musilsche Zaubermittel ist also keineswegs Ramschware vom Grabbeltisch, sondern ein passendes und wirkungsvolles Elixier.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017, p. 107. Gesamtausgabe Bd. 4, herausgegeben von Walter Fanta.

Im Tränen-Reich

Wenn mir so viele Weisen des Weinens zur Verfügung stehen, so wahrscheinlich deshalb, weil ich mich, wenn ich weine, stets an jemanden wende und der Empfänger meiner Tränen nicht immer derselbe ist: ich passe meine Arten des Weinens dem Typus von Erpressung an, die ich durch meine Tränen auf meine Umgebung auszuüben verstehe. (Roland Barthes. Fragmente einer Sprache der Liebe. Übersetzt von Hans-Horst Henschen. Suhrkamp, 1988, pp. 252-3.)

Ein Podcast des Economist machte mich auf ein vermeintlich skurriles Beschäftigungsverhältnis aufmerksam:

In der Demokratischen Republik Kongo wächst der Markt für professionell Trauernde. Wie schon aus dem Alten Ägypten überliefert, tauchen sogenannte Klageweiber bei Beerdigungen auf und weinen um die Verstorbenen – weil sie dafür bezahlt werden. Wird man für eine ganze Klagewoche gebucht, könne man mit einer Vergütung von bis zu 150 $ rechnen, ein Betrag, den ein kongolesischer Grundschullehrer in etwa monatlich erhalte. Weinen erweist sich also als lukrativer als die Vermittlung von Lesen, Schreiben und Rechnen.

Während diese Art von Dienstleistung in der Hauptstadt Kinshasa schon etabliert sei, versuchten Unternehmer nun, den Osten des Landes mit pleureurs zu erschließen. Da in Kongo der Glaube herrsche, daß die verstorbene Person ihre eigene Bestattungszeremonie wie einen Film mitverfolgen könne, liege derartig überzogen-prunkvolles Trauern durchaus im Interesse der Zurückgebliebenen, denn falls die Dahingeschiedenen mit dem, was sie da sehen, nicht zufrieden sind, könnten sie zurückkehren und ihre Verwandten heimsuchen. Man geht also auf Nummer Sicher, wenn man Arbeiterinnen im Weinberg der Trauer bestellt.

»Chaos and calculation: Brexit.« The Economist Radio, 27. Feb. 2019, 17:06-22:12.

Wunschzeugen

Viele erinnern sich noch genau daran, wo sie waren, als Neil Armstrong am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, als die Berliner Mauer in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 fiel, oder als zwei Verkehrsflugzeuge am 11. September 2001 in die Zwillingstürme des World Trade Center in New York City flogen.

Nicht weniger Menschen meinen sich an Großartiges erinnern zu können, an bestimmte Ereignisse, die ihren Leben nachträglich Bedeutsamkeit, Auszeichnung, Aufladung mit historisch Wertvollem zu verleihen vermögen. Doch diese Zeitzeugenschaft ist oftmals bloßes Wunschzeugnis.

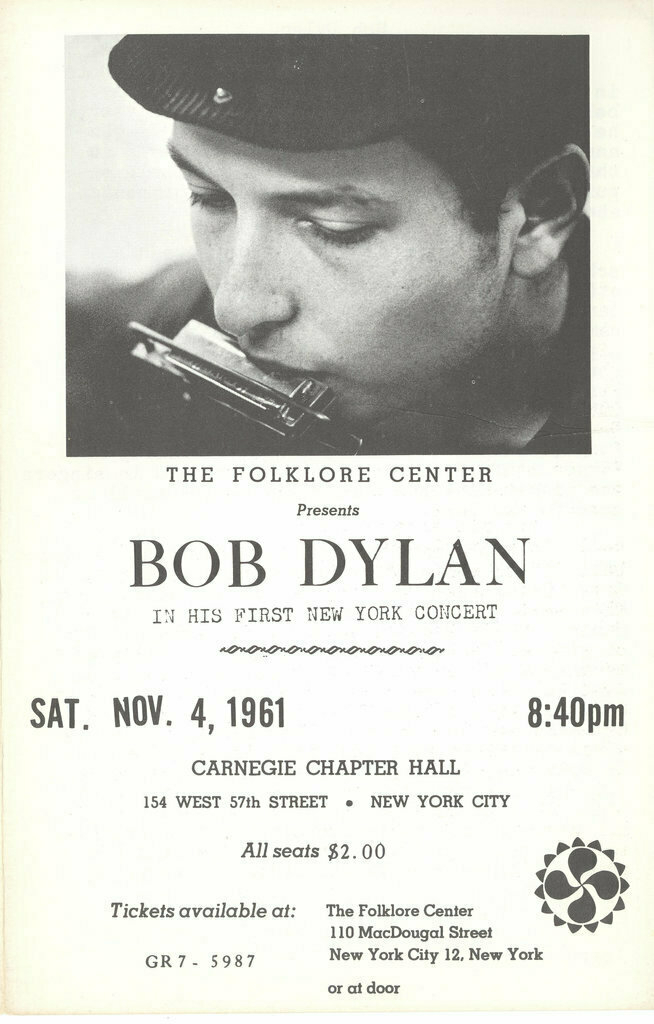

Plakat zu Bob Dylans erstem Konzert in der Carnegie Chapter Hall in New York City am 4. November 1961, via The New York Times

Plakat zu Bob Dylans erstem Konzert in der Carnegie Chapter Hall in New York City am 4. November 1961, via The New York Times

Von einer Horde Wunschzeugen ist in einem Nachruf auf den vorgestern im Alter von 90 Jahren in Stockholm verstorbenen Izzy Young indirekt die Rede. Young, der im April 1957 das Folklore Center in Greenwich Village eröffnet hatte, organisierte Bob Dylans ersten offiziellen Auftritt. 2004 erinnerte sich Young an dieses Konzert: »Es waren nur 53 Personen dort, jetzt erinnern sich 3000 Menschen daran.« Die abwesenden Wunschzeugen wollen als vermeintlich Dabeigewesene Teil der Geschichte sein.

Margalit Fox. »Izzy Young, Whose ›Citadel‹ of a Store Kindled a Folk Revival, Dies at 90.« The New York Times, Feb. 6, 2019, p. A24.

Jacques Derrida, der Thomas Mann der Philosophie

Vor einiger Zeit wurde ich in einem Antiquariat in Münster unfreiwillig Zeuge des folgenden Dialogs:

Er: »Schau mal (hält einen Junius-Band hoch): Derrida zur Einführung, das wär’ doch was für Dich!«

Sie: »Kenn ich nicht.«

Er: »Du kennst Jacques Derrida nicht?«

Sie: »Nö. Muß man den kennen?«

Er: »Moment! Du willst doch nächstes Semester mit Deiner Bachelorarbeit anfangen, oder?«

Sie: »Ja, aber doch nicht über diesen Jacques Derrida!«

Er: »Aber im Fachbereich Philosophie!«

Sie: »Ja und?«

Er: »Hallo?! Du studierst seit Jahren Philosophie, und der Name Derrida ist Dir nie begegnet?«

Sie: »Du hast Germanistik studiert. Kennst Du etwa jeden Schriftsteller?«

Er: »Natürlich nicht, aber jeder Germanist hat den Namen Thomas Mann zumindest mal gehört!«

Sie: »Den kennt ja jeder, ich auch!«

Er: »Siehste! Und Derrida ist in der Philosophie eben so wie Thomas Mann in der Germanistik.«

Sie: »Nun übertreib mal nicht! Dieser Derrida ist in den ganzen Jahren nicht in einer einzigen Klausur vorgekommen!«

Er (in Schockstarre verfallen, laut und tief atmend, ein Augenlid zuckt, stammelnd): »Klausur…«

Hätte ich dieses Gespräch nicht eigenohrig mitbekommen, ich hätte es nicht geglaubt. Der Junius-Band wurde übrigens zurück ins Regal gestellt. Er war schließlich nicht klausurrelevant.

Eifersüchtiges Ausweichen

Im Februar 1819 schrieb Adele Schopenhauer ihrem Bruder Arthur einen langen Brief, in dem sie ihm das folgende Versäumnis vorhielt: »In Venedig hast Du Byron nicht gesehen. Das ist mir höchst fatal und unerklärlich; denn wenig Dichter haben mich so angesprochen, wenigere haben mir den Wunsch sie zu sehen gegeben.« Wie kam es zu diesem Nicht-Treffen? Was steckte hinter dieser Verfehlung des berühmten Engländers mit dem noch nicht berühmten Deutschen?

Am 23. September 1818 brach der 30jährige Arthur Schopenhauer – sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung hatte er nach vierjähriger Arbeit gerade abgeschlossen – aus Dresden zu seiner ersten Italienreise auf. Goethe hatte ihm am 9. August in einem Brief aus Karlsbad geschrieben: »Möge die italiänische Reise glücklich seyn! An Vergnügen und Nutzen wird es nicht fehlen. Vielleicht machen Sie von einliegender Carte Gebrauch.« So befand sich in Schopenhauers Reisegepäck auch jene Goethesche Karte, bei der es sich um ein Empfehlungsschreiben an Lord Byron handelte, von dem Goethe wußte, daß dieser sich seit geraumer Zeit im ›Land, wo die Zitronen blühn‹ aufhielt.

Der 28jährige George Gordon Lord Byron war am 10. November 1816 in Venedig angekommen. Er wird insgesamt sechs Jahre im selbstgewählten italienischen Exil bleiben, wo er seinen Don Juan verfassen wird. Als ein solcher erschien er Percy Bysshe Shelley, der Byron im Herbst 1818 in Venedig – zu einer Zeit also, in der sich auch Schopenhauer dort aufhielt – einen Besuch abstattete, um nach dem Tod seiner Tochter Clara ein wenig Ablenkung zu finden. Benita Eisler schreibt in ihrer wunderbaren und detailreichen Byron-Biographie:

Während Byron seine nächtlichen Streifzüge durch Venedig schilderte, stieg in diesem

[Shelley]abwechselnd Neid, Bewunderung und Abscheu auf.[...]Der puritanische und provinzielle Shelley war ernstlich schockiert (was zweifelsohne in Byrons Absicht lag) über all die Hinweise auf Byrons Verderbtheit.

Die Annahme liegt nahe, daß es diese lasterhaften Charaktereigenschaften waren, die Promiskuität, die Homosexualität, die ein Treffen Schopenhauers mit ebenjenem skandalumwitterten englischen Dichter durchkreuzt haben könnten. Doch ein anderer Grund wiegt mehr.

Viele Jahrzehnte nach seiner Italienreise vertraute Schopenhauer dem Komponisten und Wagner-Schüler Robert v. Hornstein den Grund seines Nicht-Treffens mit dem nur um einen Monat älteren Lord Byron an. Der Philosophiehistoriker Kuno Fischer gibt diese Erinnerungen in seiner zuerst 1893 erschienenen Schopenhauer-Monographie mit den Worten wieder:

Als er

[Schopenhauer]eines Tages auf dem Lido mit seiner Freundin spazieren ging, jagte plötzlich ein Reiter im Galopp an ihnen vorüber. ›Ecco il poeta inglese!‹ rief die Freundin aus und konnte den Eindruck Byrons nicht mehr vergessen. Dadurch wurde die Eifersucht Schopenhauers dergestalt erregt, dass er die Bekanntschaft dieses großen und interessanten Dichters vermied, was er in späteren Jahren außerordentlich bereut hat.

Es war also Eifersucht, die Furcht »vor Hörnern«, die Schopenhauer dazu bewog, Goethes Karte nicht abzugeben und folglich Byron nicht zu treffen. Die Verfehlung der beiden Männer in Venedig kam durch ein Ausweichen des Philosophen zustande.

Die Schopenhauers. Der Familienbriefwechsel von Adele, Arthur, Heinrich Floris und Johanna Schopenhauer. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1991, p. 278.

Arthur Schopenhauer. Der Briefwechsel mit Goethe und andere Dokumente zur Farbenlehre. Herausgegeben und mit einem Essay von Ludger Lütkehaus. Haffmans, 1992, pp. 43-4.

Johann Wolfgang Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre. Ein Roman. Herausgegeben von Hans-Jürgen Schings. Hanser, 1988. Genehmigte Taschenbuchausgabe, btb, 2006, p. 142 [III.1]. Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Herausgegeben von Karl Richter in Zusammenarbeit mit Herbert G. Göpfert, Norbert Miller und Gerhard Sauder, Bd. 5.

Benita Eisler. Byron. Der Held im Kostüm. Aus dem Amerikanischen von Maria Mill. Blessing, 1999, pp. 620-1.

Kuno Fischer. Arthur Schopenhauer. Leben, Werk und Lehre. Herausgegeben und eingeleitet von Maria und Werner Woschnak. Marix, 2010, p. 95.

Arthur Schopenhauer. Gespräche. Herausgegeben von Arthur Hübscher. Neue, stark erweiterte Ausgabe. Frommann-Holzboog, 1971, p. 220.

2018 – Mein Bücherjahr

Am letzten Tag des Jahres werfe ich – wie schon 2012 und 2017 – einen chronologisch ausgerichteten Blick zurück auf die 30 abwechslungs- und lehrreichen (Hör-)Bücher, die ich in den vergangenen zwölf Monaten (wieder-)lesen und hören konnte:

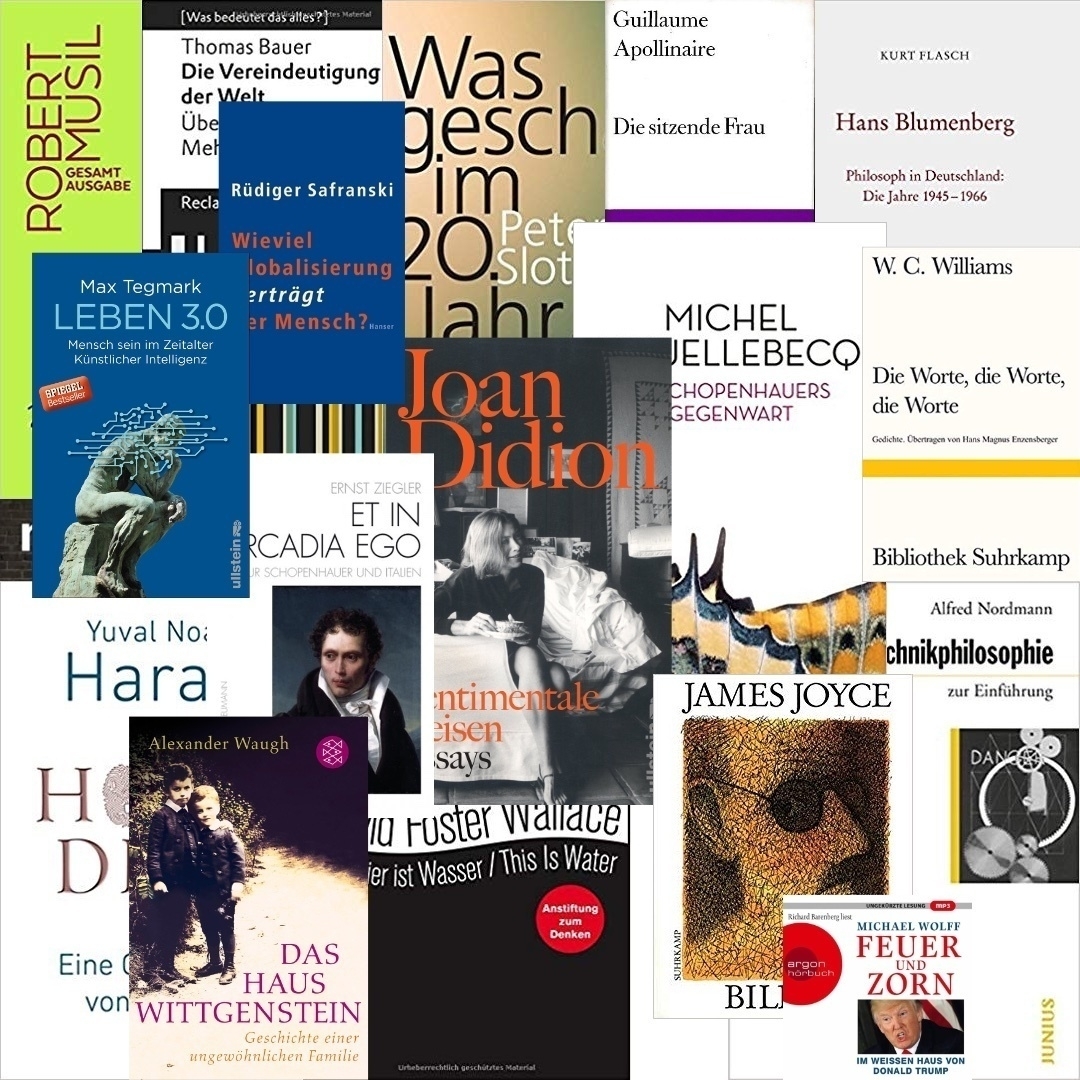

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Die Cover des Jahres (Auswahl)

Hans Blumenberg. Theorie der Unbegrifflichkeit. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Anselm Haverkamp, Suhrkamp, 2007. [Zweite Lektüre nach 2013.]

Hans Blumenberg. Schriften zur Technik. Herausgegeben von Alexander Schmitz und Bernd Stiegler, Suhrkamp, 2015.

Yuval Noah Harari. Homo Deus. Eine Geschichte von Morgen. Aus dem Englischen übersetzt von Andreas Wirthensohn, 3. Aufl., C. H. Beck, 2017.

Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Jung und Jung, 2017. Gesamtausgabe Bd. 3, herausgegeben von Walter Fanta.

Peter Sloterdijk. Was geschah im 20. Jahrhundert? Suhrkamp, 2016.

Kurt Flasch. Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966. Klostermann, 2017.

Rüdiger Safranski. Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch? Hanser, 2003.

Michael Wolff. Feuer und Zorn. Im Weißen Haus von Donald Trump. Ungekürzte Ausgabe. Gelesen von Richard Barenberg, argon Hörbuch, 2018.

Alfred Nordmann. Technikphilosophie zur Einführung. 2., korrigierte und erweiterte Aufl., Junius, 2015.

Michel Houellebecq. In Schopenhauers Gegenwart. Aus dem Französischen von Stephan Kleiner, 2. Aufl., Dumont, 2017.

Thomas de Quincey. Bekenntnisse eines englischen Opiumessers. Aus dem Englischen Übertragen von Walter Schmiele, Insel, 2009.

Fumio Sasaki. Goodbye, Things. The New Japanese Minimalism. Ungekürzte Ausgabe. Gelesen von Keith Szarabajka, Blackstone Audiobooks, 2017.

Magali Nieradka-Steiner. Exil unter Palmen. Deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer. Theiss/WBG, 2018.

Joshua Fields Millburn und Ryan Nicodemus. Minimalism. Live a Meaningful Life. 2. Aufl., Asymmetrical Press, 2016.

Guillaume Apollinaire. Sitten und Wunder der Zeit. Die sitzende Frau. Eine Chronik Frankreichs und Amerikas. Aus dem Französischen von Lydia Babilas, Suhrkamp, 1992.

Wolfram Eilenberger. Zeit der Zauberer. Das große Jahrzehnt der Philosophie 1919-1929. 4. Aufl., Klett-Cotta, 2018.

Max Tegmark. Leben 3.0. Mensch sein im Zeitalter Künstlicher Intelligenz. Aus dem Amerikanischen von Hubert Mania, Ullstein, 2017.

Ray Monk. Wittgenstein. Das Handwerk des Genies. Aus dem Englischen übertragen von Hans Günter Holl und Eberhard Rathgeb. Klett-Cotta, 1992.

James Joyce Bilder. Entworfen und gestaltet von Bob Cato. Herausgegeben von Greg Vitiello. Mit einer Einführung von Anthony Burgess. Suhrkamp, 1994.

Uwe Johnson. Jahrestage. Aus dem Leben von Gesine Cresspahl. Suhrkamp, 2000.

Vladimir Nabokov. Lolita. Deutsch von Helen Hessel, Maria Carlsson, Kurt Kusenberg, H. M. Ledig-Rowohlt und Gregor von Rezzori, bearbeitet von Dieter E. Zimmer. 5. Aufl., Rowohlt, 2005. Gesammelte Werke, herausgegeben von Dieter E. Zimmer, Bd. VIII.

Thomas Bauer. Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeiten und Vielfalt. Sonderausgabe, Reclam, 2018.

Alexander Waugh. Das Haus Wittgenstein. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Familie. Aus dem Englischen von Susanne Röckel. S. Fischer, 2009.

William Carlos Williams. Die Worte, die Worte, die Worte. Gedichte. Amerikanisch und deutsch. Übertragung, das Gedicht ›Envoi‹ und Nachwort von Hans Magnus Enzensberger. Suhrkamp, 2016.

Vittorio Hösle. Kritik der verstehenden Vernunft. Eine Grundlegung der Geisteswissenschaften. C.H.Beck, 2018.

Wolf Ekkehard Griesenbach und Sebastian Diederich. Lebensweise mit Nico oder NiWo II: Die Reise geht weiter. Privatdruck, 2018.

Joan Didion. Sentimentale Reisen. Essays. Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld. Neuausgabe. Ullstein, 2016.

Et in Arcadia Ego. Arthur Schopenhauer und Italien. Notizen aus Reisebuch, Foliant, Brieftasche, Quartant, Adversaria samt Aktenstücken. Herausgegeben von Ernst Ziegler unter Mitarbeit von Anke Brumloop. Königshausen & Neumann, 2018.

Digitale Verfehlung

In einem Interview mit Jan Drees berichtet Alexander Kluge unter anderem von seinem Versuch eines Erstkontakts mit dem US-amerikanischen Schriftsteller Ben Lerner. So seien Geschichten, die Kluge Lerner per E-Mail zugeschickt habe, in dessen Spam-Ordner gelandet, wo Lerner sie acht Wochen später zufällig gefunden habe. »Und so sind wir zusammengekommen«, so Kluge. Die digitale Technik – man könnte wortspielerisch sagen: ein kluger, lernender Algorithmus – hat demnach den Kontakt der beiden Autoren verzögert; beider Verfehlung geschah im Spam.

»Die neun Ordnungen von Schnee. Alexander Kluge im Gespräch mit Jan Drees (Teil 1).« Deutschlandfunk, 25. Dez. 2018, 3:38-3:53.

Einlochen

Im Hintergrund-Podacst »Exodus aus Osteuropa« des Deutschlandfunks faßt Frank Hantke von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Pristina den Exodus des medizinischen Fachpersonals aus dem Kosovo mit den folgenden Worten zusammen:

Wenn wir so weitermachen, wenn wir jetzt für ‛nen Mindestlohn die Leute hier wegkaufen, wir und andere, dann bleibt in diesem Land nix mehr. Dann bleibt nicht mehr das Potential. Also wir kaufen ja nicht nur die Krankenschwestern weg, sondern auch die Ärzte. Und wenn wir das jetzt auch mit andersqualifizierten Leuten tun, dann machen wir die Länder alle. Dann können wir hier Golfplätze aufmachen.

Sollten also die Abwanderungszahlen konstant bleiben, so dürfte das Kosovo – um in der Hantkeschen Sportmetapher zu bleiben – schon bald auf dem oder präziser: am letzten Loch pfeifen.

Norbert Mappes-Niediek. »Exodus aus Osteuropa. Die Abwanderung der jungen Generation.« Deutschlandfunk, 22. Dez. 2018, 13:49-14:08.

Eindrücke

Der heutige dritte Adventsmorgen bot sich mir eingehüllt in Schnee und Stille dar. Ich öffnete das Fenster, ließ zusammen mit der Kälte auch einen Hauch Frieden herein, und drückte meine rechte Hand in die fragile Schneeschicht auf dem Fensterbrett. Lange starrte ich diesen beinahe kunstvollen Abdruck an, der mir einen Eindruck des wahren Hierseins, des Lebendigseins, der Existenz verschaffte. Während kratzende Schneeschiebegeräusche das Erwachen der Nachbarschaft signalisierten, schloß ich das Fenster, setzte mich in meinen Denkkerker und nahm die gestern unterbrochene Lektüre neben einem dampfenden Earl Grey wieder auf. In Joan Didions Essay »Pazifische Entfernungen« stieß ich nach wenigen Augenblicken auf die folgenden Reflexionen:

Mit neunzehn hatte ich schreiben wollen. Mit vierzig wollte ich immer noch schreiben, aber in den Jahren dazwischen hatte mir nichts die Zuversicht gegeben, dass ich es auch konnte.

Mit jedem Wort, das wir schreiben, so dachte ich, hinterlassen wir einen Handabdruck in der Geschichte. Es ist die Temperatur unserer Wörter, der Druck unseres Könnens, die Form unserer Gedanken, durch die wir die kalte Wirklichkeit prägen. Ich bin überaus zuversichtlich, daß diese Worte meinen Handabdruck auf dem Fensterbrett überdauern werden. (In der Tat hat ihn bereits eine neue Schneeschicht überdeckt.)

Joan Didion. »Pazifische Entfernungen.« Sentimentale Reisen. Essays. Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld. Neuausgabe. Ullstein, 2016, pp. 208-43, hier p. 216.

Einem unbekannten Christus

Im Kapitel »Transzendentale Logik der Hermeneutik: Unterstellung von Rationalität« seiner Kritik der verstehenden Vernunft gibt Vittorio Hösle die folgende Anekdote in einer Fußnote zum besten:

Ein Medizinstudent erzählte mir, er habe am Anfang seiner Arbeit in einer Psychiatrischen Klinik einem Patienten, der sich für Christus hielt, erklärt, er könne nicht Christus sein, denn er komme gerade von jemandem in einer anderen Abteilung, der behauptet habe, er selber sei Christus. Der Patient reagierte mit herablassendem Lächeln: ›Aber verstehen Sie denn nicht, wo sie

[sic!]sind, Herr Doktor? In der Psychiatrie! Der Mann ist eben verrückt.‹

Man fühlt sich hierbei an Thales’ Ansicht, daß alles voll von Göttern sei, erinnert (Aristot., an. A5, 411a 8), mit den gewichtigen Unterschieden, daß dort eine Klinik, hier der gesamte Kosmos gefüllt ist, und zwar hier mit Göttern, dort mit Khrīstoîs.

Vittorio Hösle. Kritik der verstehenden Vernunft. Eine Grundlegung der Geisteswissenschaften. C.H.Beck, 2018, p. 311 [FN 282].

Geschwisterähnlichkeiten

Das Lesen von Briefen, die nicht für einen selbst, geschweige denn für eine breite Öffentlichkeit bestimmt sind, umgibt eine Aura des Verbotenen; man bricht in die Privatsphäre, in Gedanken und Gefühle anderer Menschen ein wie in eine Bank oder ein Haus. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das Briefgeheimnis verletzen? Aus purem Voyeurismus? Oder doch eher aus Forscherinteresse, das in den Briefen einen unmittelbaren biografischen Wert sieht? Antworten auf derartige Fragen liegen im Status der Briefeschreiber. So stellte Émile Zola in einem Aufsatz anlässlich des 1876 veröffentlichten Briefwechsels Honoré de Balzacs fest:

Gewöhnlich erweist man den berühmten Männern mit der Veröffentlichung ihres Briefwechsels einen sehr schlechten Dienst. Sie wirken darin fast immer egoistisch und kalt, berechnend und eitel. Man sieht darin den großen Mann im Schlafrock, ohne Lorbeerkranz, außerhalb der offiziellen Pose; und oft ist dieser Mann kleinlich, ja sogar schlecht. Nichts dergleichen bei Balzac. Im Gegenteil, sein Briefwechsel erhöht ihn. Man konnte in seinen Schubladen stöbern und alles veröffentlichen, ohne ihn auch nur um einen Zoll zu verkleinern. Er geht aus dieser schrecklichen Bewährungsprobe tatsächlich sympathischer und größer hervor.

Man kann sich also weiter fragen: Erhellt die Korrespondenz, diese »schreckliche Bewährungsprobe«, die musikalisch-künstlerischen, philosophisch-schriftstellerischen oder wissenschaftlichen Werke der Korrespondierenden, gibt sie also Zeugnis über Abläufe hinter den (persönlichen und soziokulturellen) Kulissen, oder findet sich in ihnen nur Belangloses, Intimes, Kompromittierendes? Im letzteren Falle müssten wir als unbekannte, unbeabsichtigte Adressaten ein neues Vertrauensverhältnis aufbauen und respektvoll mit diesen Informationen umgehen. [Weiterlesen auf literaturkritik.de]

Lebenszeit und Kinozeit oder: Zeitgewinn für Zeitvertreib

Am gestrigen Samstag habe ich mir um 18 Uhr die Roadmovie-Dokumentation Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph im Cinema 1 der Münsteraner Kurbelkiste angeschaut. Folgende biographische, philosophische, anekdotische Informationen und Zitate konnte ich mitnehmen:

- »Philosophie lernt man dadurch, daß man zusieht, wie es gemacht wird. Das ist in vielen anderen Fächern ganz genauso. Deshalb sind Seminare für die Philosophie so sehr und besonders ungeeignet, weil sie Versammlungen von Leuten sind, die gemeinsam nicht wissen, wie es gemacht wird.«

- Blumenbergs kanonisierte Pflichtlektüre für das 20. Jahrhundert bestand aus: Logische Untersuchungen von Edmund Husserl, Sein und Zeit von Martin Heidegger sowie Der Mensch von Arnold Gehlen - die muß man gelesen haben!

- Blumenberg betrachtete Die Genesis der kopernikanischen Welt als sein wichtigstes Werk.

- Methodisch sei, laut Blumenbergs ehemaligem Assistenten Heinrich Niehues-Pröbsting, die Metaphorologie am wichtigsten, da sie anschlußfähig, erweiterbar sei.

- Nichts konnte Blumenberg so sehr auf die Palme bringen wie die Frage: »Wozu Philosophie?«

- Blumenbergs Präsenz lag in seinem unglaublichen Humor.

- Begriff, Mythos, Metapher sind Werkzeuge, die Wirklichkeit auf Distanz zu halten, als Mittel der Selbstbehauptung.

- 1942 verbrannte Blumenbergs Lübecker Privatbibliothek im Zuge eines Angriffs der britischen Luftwaffe.

- Bis 1985, dem Jahr seiner Emeritierung, führte Blumenberg minutiös Leselisten (am 8. Mai 1945 beendete er Ernst Jüngers In Stahlgewittern, am 22. Oktober 1946 die zweite Lesung von Heideggers Sein und Zeit).

- Blumenberg diktierte sehr sekretärinnenfreundlich, buchstabierte Namen (etwa Aischylos).

- Während Blumenberg 1939 als bester Abiturient Schleswig-Holsteins das Lübecker Katharineum verließ, blieb der von ihm verehrte Thomas Mann dort dreimal sitzen.

- Seine Mitschüler nannten ihn manchmal »dicker Blumenberg«; beim Hochsprung ähnelte er einem Mehlsack, im Ringen sei er jedoch gut gewesen.

- Blumenberg hielt es für ausgeschlossen, daß es irgendwo im Weltall noch Menschen gebe.

- Im Nachlaß finden sich neun große Schuber, die mit »UNF« markiert sind - »unerlaubte Fragmente«.

- »Der Altenberger, der sich wünschte, daß du ihn einmal, ein letztes, noch magst.«

- »Mit großer Vorsicht zu genießen«, so Blumenbergs Warnung auf seiner ungedruckten Habilitationsschrift, ergänzt durch eine Totenkopf-Zeichnung (für den Giftschrank).

- Das Preisgeld des Sigmund-Freud-Preises steckte Blumenberg jeweils zur Hälfte in Wein und in eine Kant-Ausgabe.

- Blumenberg unterstrich in Becketts Endspiel nur einen Satz: »Der Lump, der existiert nicht.« (Gemeint ist Gott)

- Blumenberg war passionierter und rasanter Autofahrer.

- Bei einem seiner vielen und oft bis zu dreistündigen Telefonate mit dem damaligen NZZ-Feuilleton-Chef Martin Meyer erklärte Blumenberg, er habe soeben eine Flasche Château Petrus geöffnet, die 2500 Mark gekostet hätte.

- Weder Martin Meyer noch Michael Krüger vom Hanser-Verlag sind Blumenberg je persönlich begegnet; Kontakt bestand einzig durch Briefe sowie durch nächtliche Telefonate.

- Blumenberg hat seine Beobachter (Kritiker) immer sehr genau beobachtet (kritisiert).

- Blumenberg betrieb in seinem und durch sein Werk Trauerarbeit und spendete Trost.

- Bei einem Essen soll ihr Vater, so Bettina Blumenberg, einmal zu seiner Frau, ihrer Mutter, gesagt haben: »Da oben ist nichts, das kannst du mir glauben.«

- Auf den letzten Photographien ähnelt Blumenberg dem späten Heinz Erhardt.

- Nach seiner Emeritierung stellte Blumenberg die Klingel seiner Haustür im Grünen Weg 30 in Altenberge ab und verschwand in seiner Denkhöhle.

Christoph Rüter, Buch und Regie. Hans Blumenberg. Der unsichtbare Philosoph. TAG/TRAUM und Kinescope, 2018.

Technologik

Ein Beitrag des Pulitzerpreisträgers Bret Stephens in der New York Times brachte mich dazu, nach mehreren Jahren Platons breit rezipierten Phaidros-Dialog erneut zu lesen, vor allem die Passage, in der Kritik am neuen Medium der Schrift zum Ausdruck gebracht wird.

Indem der ägyptische Gott Theuth [_Θώθ_] unter anderem die Schrift als externen, abstrakten, ja toten Massenspeicher erfunden hat, schädigte er wesentlich die Erinnerungsfähigkeit der Menschen:

Denn Vergessenheit wird dieses in den Seelen derer, die es kennenlernen, herbeiführen durch Vernachlässigung des Erinnerns, sofern sie nun im Vertrauen auf die Schrift von außen her mittelst fremder Zeichen, nicht von innen her aus sich selbst, das Erinnern schöpfen. Nicht also für das Erinnern, sondern für das Gedächtnis hast du ein Hilfsmittel erfunden. Von der Weisheit aber bietest du den Schülern nur Schein, nicht Wahrheit dar. Denn Vielhörer sind sie dir nun ohne Belehrung, und so werden sie Vielwisser zu sein meinen, da sie doch insgemein Nichtswisser sind und Leute, mit denen schwer umzugehen ist, indem sie Scheinweise geworden sind, nicht Weise. (Phaidr. 275a-b)

Als zentrale Gegensätze fallen äußerlich/innerlich, unmittelbar/mittelbar, lebendig/tot sowie Schein/Wirklichkeit ins Auge. Vor dem Hintergrund des neuesten Facebook-Skandals zitiert Stephens Platons Kritik und ergänzt die folgenden Oppositionspaare:

Tweeting and trolling are easy. Mastering the arts of conversation and measured debate is hard. Texting is easy. Writing a proper letter is hard. Looking stuff up on Google is easy. Knowing what to search for in the first place is hard. Having a thousand friends on Facebook is easy. Maintaining six or seven close adult friendships over the space of many years is hard. Swiping right on Tinder is easy. Finding love — and staying in it — is hard.

Bei aller Kulturkritik, bei allen Vorbehalten neuer Medien gegenüber, darf man tradierte Techniken weder vergessen noch als obsolet betrachten. Der Technologik, die dem Gebot der Vereinfachung des Alltagslebens folgt, sollte stets mit Skepsis begegnet werden.

Platon. »Phaidros.« Übersetzt von Ludwig Georgii. Sämtliche Werke in drei Bänden. Bd II, herausgegeben von Erich Loewenthal, WBG, 2004, pp. 409-81, hier p. 475.

Bret Stephens. »How Plato Foresaw Facebook’s Folly.« The New York Times, Nov. 16, 2018, https://www.nytimes.com/2018/11/16/opinion/facebook-zuckerberg-investigation-election.html.