2012

4514

Man kann dem US-Photographen Noah Kalina eine gewisse narzißtische Selbstdisziplin nicht absprechen. In seinem schon 2006 veröffentlichten Video Everyday zeigt er das eigene Altern in Zeitraffer. Nun hat er sein Projekt aktualisiert: Vom 11. Januar 2000 (Kalina war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt) bis zum 30. Juni 2012 (kurz vor seinem 32. Geburtstag) porträtierte sich der Photograph jeden Tag selbst und fügte diese 4514 Einzelaufnahmen zu einem gut achtminütigen Video zusammen. Ist hier alles eitel?

Noah takes a photo of himself every day for 12.5 years 12,5 Jahre in 4514 Bildern

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Ursula

Thomas Kapielski hätte sich den gesamten ersten Absatz seiner Rezension sparen können, hätte er die »datierten Notizen« Peter Sloterdijks gründlicher gelesen:

Am 19. Mai 2008, also ein Jahr vor diesem »ominösen« Ursula-Eintrag aus New York, steht dort auf Seite 27, notiert in Coventry:

Rufe Ursula noch vom Hotel aus an, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, was sicherlich gut aufgenommen wurde. Für diesmal war die berechtigte Furcht, einen vergeßlichen Bruder zu haben, wenn nicht widerlegt, so doch gemildert.

Sloterdijk wird zu dieser Rezension sicherlich etwas Pointiertes in sein Notizheft geschrieben haben.

Thomas Kapielski. »Kann man sich Hegel beim Fernsehen vorstellen?« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Aug. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/sloterdijks-notizbuecher-kann-man-sich-hegel-beim-fernsehen-vorstellen-11853492.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

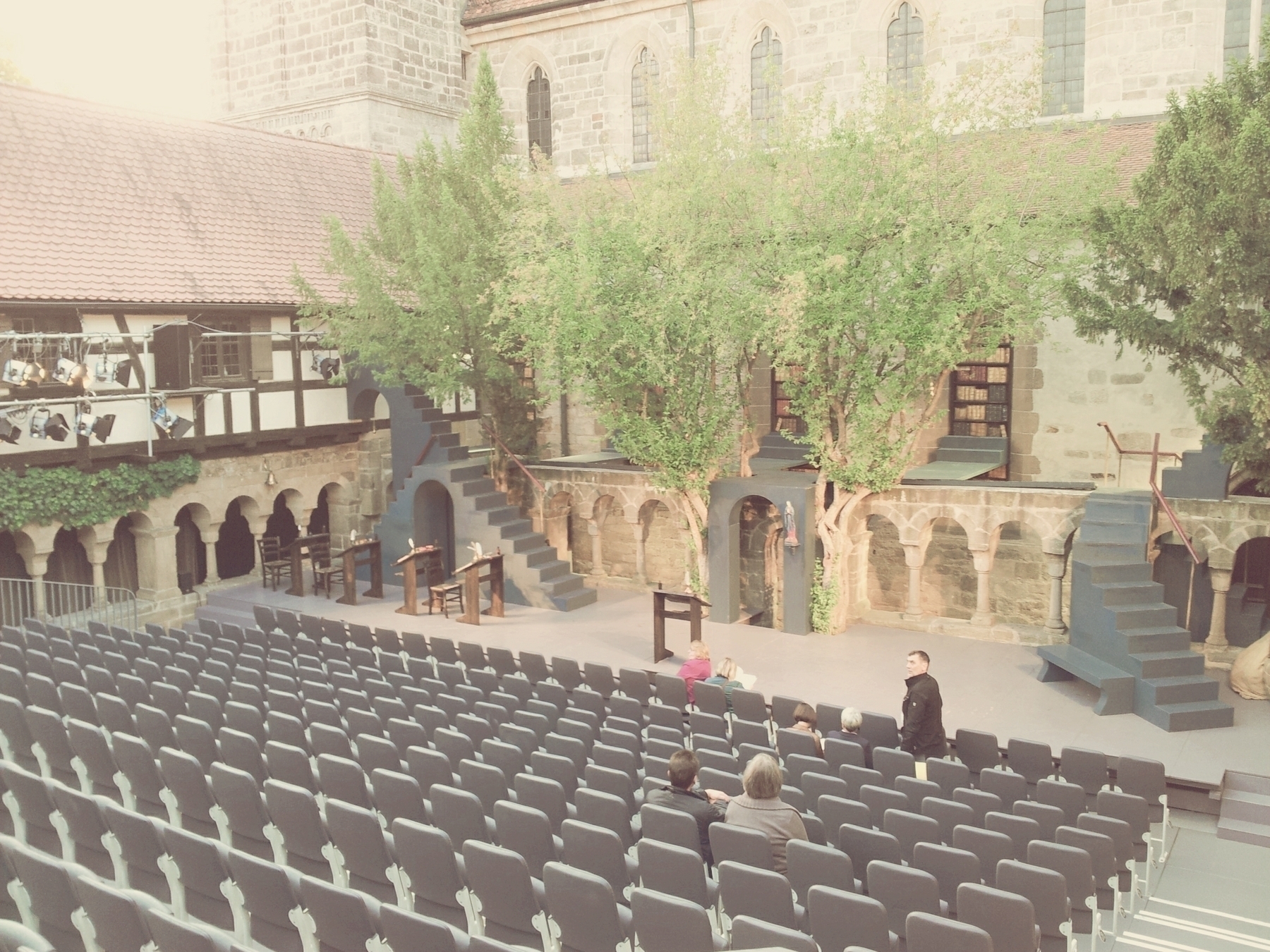

Der Name der Rose

Ein paar weihrauchgeschwängerte Eindrücke von den Kreuzgangspielen im mittelfränkischen Feuchtwangen. Am gestrigen Abend wurde Umberto Ecos Der Name der Rose aufgeführt. (Leider war das Photographieren und Filmen während der Aufführung untersagt.) Eine spannende Geschichte mit überzeugenden Schauspielern in romanischer (Original-)Kulisse eines ehemaligen Benediktinerklosters. Über 500 Zuschauer waren begeistert – auch Kristy Husz.

Das Plakat

Das Plakat

Die Kulisse

Die Kulisse

Der Mönch

Der Mönch

[Ursprünglich (und mit 17 Photos) gepostet auf _Google+_]

»Bitte keine Besuche« oder: »Folge nicht mir, folge dir!« Hermann Hesse zum 50. Todestag

Wenn man in dieser Woche an einem Zeitschriftenregal vorbeischlendert, so wird man eines Mannes mit Strohhut gewahr, der dem Vorbeischlendernden vom Titelblatt des Spiegel aus direkt in die Augen schaut. Es ist eine merkwürdig kolorierte Version einer Fotografie, die das Hamburger Nachrichtenmagazin bereits im Jahre 1958 zierte. Doch nicht allein die Farbe macht den Unterschied: Das aktuelle Titelblatt zeigt den Schriftsteller Hermann Hesse – denn um eben jenen »Störenfried«, so der Schriftzug, handelt es sich dabei – mit erhobenem Mittelfinger. Darunter die Appositionen (in Großbuchstaben!): »SINNSUCHER, DICHTER, ANARCHIST«. Ein verstörendes, wenn nicht gar provozierendes Bild.

Doch so sehr die Differenz von friedlicher Mimik und aggressiver Gestik auch irritieren mag: Sie trifft den Menschen Hesse, der sich nicht festlegen läßt, der von den einen vergöttert, von den anderen verachtet wird. Hermann Hesse bezieht Stellung – und bezieht sie zugleich nicht. Er heiratet dreimal – und bleibt doch ein ewiger Alleingänger. Er feiert das Leben – und denkt doch stets an Suizid. Er verteufelt den Pietismus – und kommt doch nie vom Glauben los. Er ist ein Seher, der zeit seines Lebens unter Augen- und Kopfschmerzen leidet – wie auch Friedrich Nietzsche. (Seine dritte Ehefrau Ninon liest ihm ab 1929 fast 1.500 Bücher vor!)

Mit dem von ihm bewunderten Philosophen aus Röcken teilt Hesse auch das Asketische, Einsame, Einzelgängerische, das ebenso wie das Doppelgängermotiv sein Leben und Schreiben charakterisiert. Die Doppelstruktur von Gut und Böse, Innen und Außen, Ich und Nicht-Ich – sprich: diese Doppelhelix als evolutionär-genetischer Impetus durchzieht das Werk des bis heute polarisierenden Schriftstellers von der ersten bis zur letzten Seite.

Eng mit diesem gnostischen Denken verbunden ist Hesses radikales Distanzschaffen, worin er Hans Blumenberg oder – ganz extrem – Thomas Pynchon gleicht. Schon früh fühlt er sich als Fremdkörper in seiner Familie, als ein Anderer und Außenseiter, der als Brandstifter und potentieller Amokläufer gar in eine Nervenheilanstalt gesteckt wird. Sein Biograph Gunnar Decker bezeichnet ihn gleich an drei Stellen seiner in diesem Jahr bei Hanser erschienenen, sehr lesenswerten Biographie als »Berührungsneurotiker«, der sein Leben strikt nach seinem eigenen Rhythmus ausrichtet und »Unberührbarkeitsrituale« pflegt. Diese Abwehrmechanismen gehen so weit, daß Hesse selbst seine eigene Familie und seine Kinder nicht erträgt. Der Wein und das Alleinsein bleiben wichtiger als menschliche Beziehungen.

Hier zeigt sich in extremo seine Aversion gegen jegliche Form von Vereinen, Bünden, Gruppen oder Mitgliedschaften, was ihm oft Anfeindungen und – gerade während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren nach 1933 – den Ruf eines Nestbeschmutzers bis hin zum Vaterlandshasser einbringt. So verwundert es nicht, daß Hesse auch Preisen und Ehrungen ablehnend gegenübersteht. Als ihm nach bemerkenswertem Einsatz Thomas Manns in Stockholm 1946 der Nobelpreis für Literatur verliehen wird, nimmt er diesen nicht persönlich in Empfang.

Stockholm – Hesse verachtet die Metropolen! Als einsamer Steppenwolf liebt er das Ländliche, das seiner Imagination Raum gibt. Ohnehin reist der einst begeisterte und leidenschaftliche Wanderer (auch hierin ähnelt er etwa Nietzsche oder Thomas Bernhard) mit zunehmendem Alter immer weniger, vertieft sich immer mehr ins innere Erkunden, das er mit dem weniger wichtigen Äußeren kontrastiert. (Zuletzt besucht der Schweizer Hesse seine Heimat Deutschland im Jahre 1936.)

Viele Photos und vereinzelte Filmaufnahmen zeigen Hesse als stoischen Asketen bei der Gartenarbeit. Er schneidet Rosen oder sitzt einfach am Feuer, zündelt, verbrennt Reisig und starrt gebannt in die Flammen. Das Feuer ist für ihn Symbol des Lebens, Wasser ist stets Medium des Todes. Im Garten findet Hesse, der Mitentdecker Kafkas, die Ruhe zur Meditation. Gunnar Decker schreibt:

So ist der Garten nicht nur ein Sinnbild des menschlichen Lebens, für Hesse wird er das Modell seiner Arbeit als Autor, eine Schule des Sehens und des Säens, des glücklichen Gleichgewichts von vita activa und vita contemplativa.

Aus diesem Gleichgewicht heraus entsteht mit großem Fleiß und strenger Disziplin ein Werk, das 20 Bände umfaßt, dazu kommen noch ein Dutzend Briefbände, Hunderte Zeichnungen und Aquarelle. Als Hermann Hesse, dem seine Leukämie-Diagnose nicht mitgeteilt wird – mit Goethe teilt der Hypochonder »die Abwehr gegen Krankheit und Tod« (Decker) –, am 9. August 1962 morgens zwischen 7 und 9 Uhr in Montagnola an einem Hirnschlag stirbt, hinterläßt er der Welt obendrein ein Nachlaß-Konvolut von 44.000 Briefen.

Wir werden auch 50 Jahre nach seinem Tod noch viel von und über Hermann Hesse erfahren, nicht zuletzt dank eines von ihm verschnürten, ominösen Päckchens, das sich im Deutschen Literaturarchiv Marbach befindet, und das nicht vor dem Jahre 2017 geöffnet werden darf – Hesses Art der Flaschenpost in und für die Zukunft!

Übersetzung

»Damn it – don’t translate what I wrote, translate what I meant to write.« Ein lesenswertes Interview mit der Übersetzerin Eva Hesse über Sprache, Begegnungen mit Ezra Pound und Katzen als Lehrer:

Schließlich gab es auch noch meinen Kater Pussy, der ist auf vielen berühmten Leuten gesessen. Er hat sich breitgemacht wie ein Fladen, von ihm habe ich gelernt, was ›besitzergreifend‹ heißt.

»Warum kommen Sie nicht von Pound los? Im Gespräch mit Eva Hesse.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Aug. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/im-gespraech-mit-eva-hesse-warum-kommen-sie-nicht-von-pound-los-11842691.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

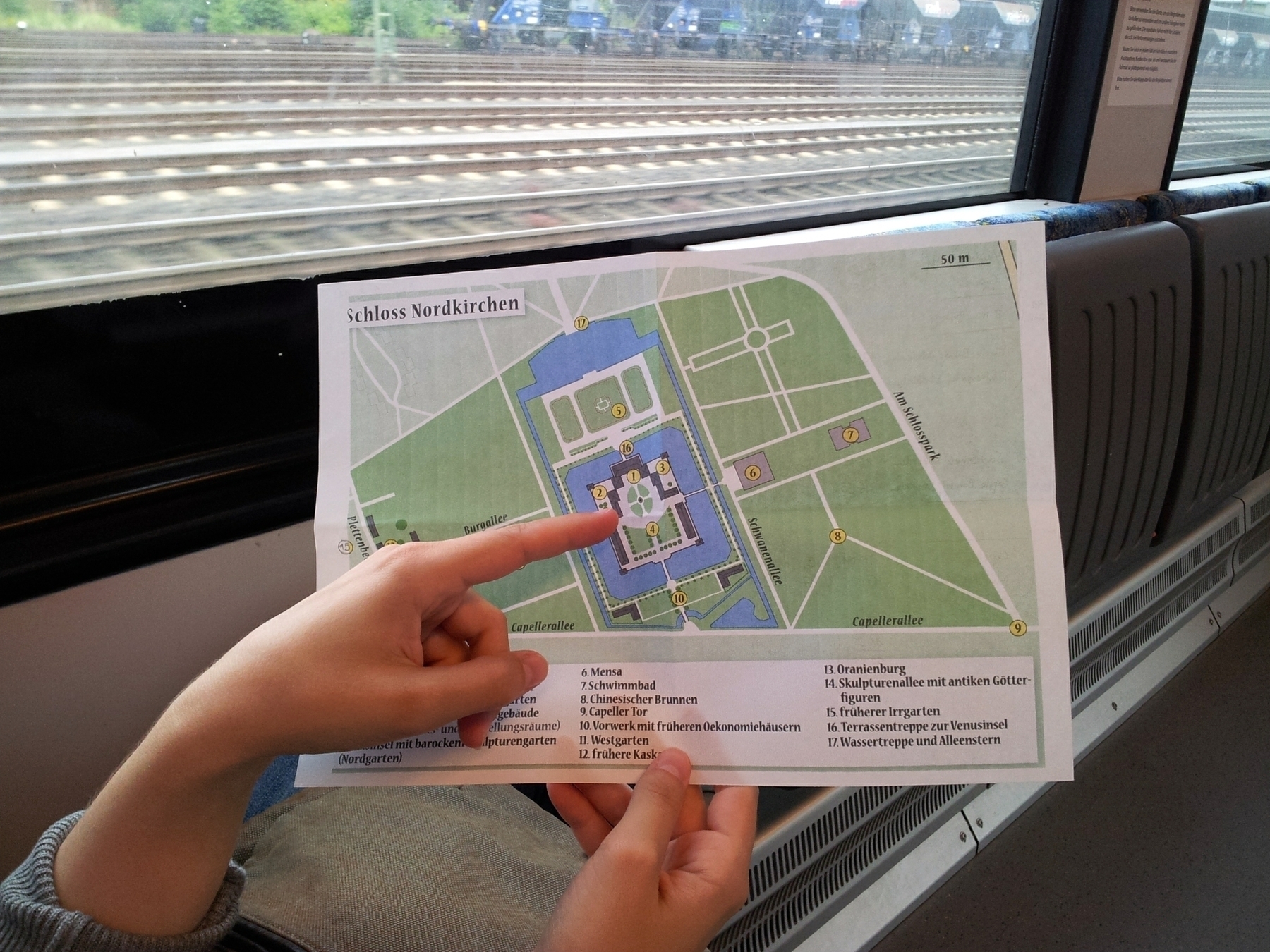

Per pedes

Ein Sonntagsausflug mit Kristy Husz zum Schloß Nordkirchen, dem »Westfälischen Versailles«. Einziger Wermutstropfen: Vom Bahnhof Capelle fährt sonntags kein Bus. So mußten wir die gut sechs Kilometer zum Schloß per pedes und in sengender Hitze bewältigen – hin und zurück!

Das Ziel

Das Ziel

Der Weg

Der Weg

Das Schloß

Das Schloß

[Ursprünglich (und mit 39 Photos) gepostet auf _Google+_]

Später Erfolg

76 Jahre nachdem der New Yorker F. Scott Fitzgeralds Erzählung »Thank You For The Light« abgelehnt hatte, haben die Enkel des Schriftstellers den bislang unveröffentlichten Text wiedergefunden und erneut beim New Yorker eingereicht – diesmal mit Erfolg!

F. Scott Fitzgerald. »Thank You For The Light.« The New Yorker, Aug. 6, 2012, https://www.newyorker.com/magazine/2012/08/06/thank-you-for-the-light

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

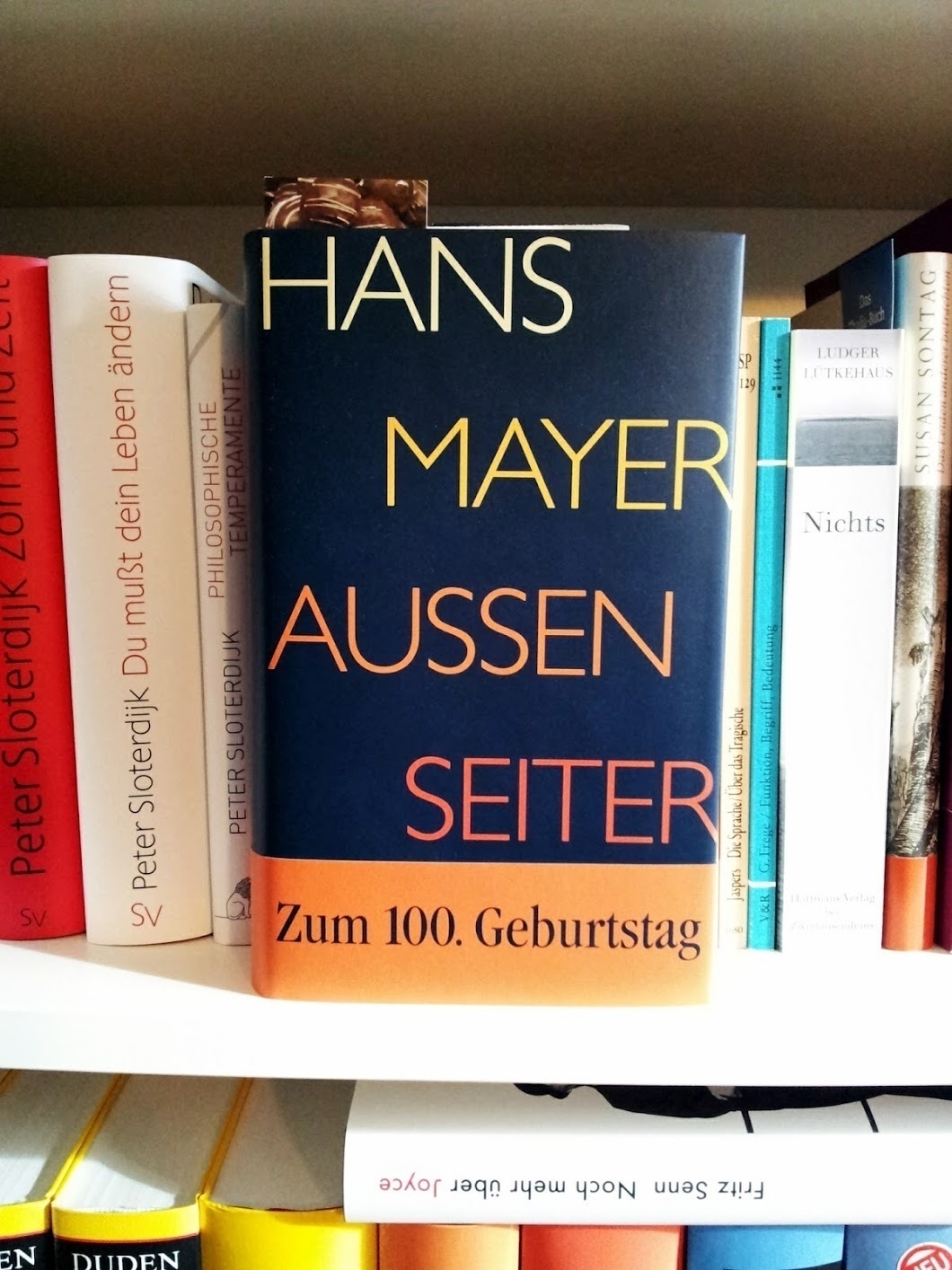

Außenseiter

Seit einigen Wochen schon lese ich mit großem Gewinn in Hans Mayers zuerst 1975 erschienenem und 2007 aus Anlaß Mayers 100. Geburtstag wiederaufgelegtem opus magnum Außenseiter. Ich habe das Buch im April zufällig (!) bei Zweitausendeins in Münster entdeckt – von € 15 auf € 7,95 heruntergesetzt. Da mich die Figur des Fremden, des Anderen, des Außenseiters schon immer fasziniert hat, habe ich es ohne groß zu überlegen einfach mitgenommen. Ich hatte vorher noch nie von Hans Mayer (1907-2001) gehört. Er war Professor für Literaturwissenschaft in Leipzig, Hannover und Tübingen.

Schon nach den ersten Seiten wurde mir klar, daß hier ein breitgebildeter, großer Stilist am Werk ist, den ich mit Hans Blumenberg vergleichen möchte. Das Buch beginnt mit dem Satz: »Dies Buch geht von der Behauptung aus, daß die bürgerliche Aufklärung gescheitert ist.« Bäng! Das sitzt! Seine These verifiziert Mayer auf den kommenden 464 Seiten (mit Anhang und Personenregister sind es 508) anhand von existentiellen Außenseiterfiguren, von starken Frauen, Homosexuellen und Juden aus der Literaturgeschichte. Man könnte sagen, daß Mayer hier einen großen Überblick über abendländische Hauptwerke der Literatur schlägt, und wie er dies macht, ist keine Sekunde lang ermüdend!

Er behandelt Jeanne d’Arc bei Schiller, Brecht, Shaw und Wischnewski, George Eliot und George Sand, Dürrenmatt und Pinter, Marlowe, Shakespeare, Winckelmann, Heine, Platen, Andersen, Verlaine, Rimbaud, Ludwig von Bayern, Tschaikowski, Wilde, Gide, Klaus Mann, Sarte und Genet, Shylock, Heine, Dickens, Proust, Joyce… Beim Tippen fällt mir erst so richtig auf, was alles in diesem unscheinbaren Buch steckt! Eine wahre Fundgrube des Wissens!

Auch wenn ich momentan erst auf Seite 247 bin – ich könnte keine bessere Empfehlung aussprechen! (Ist es ein Zufall (!), daß es sich wieder um ein Suhrkamp-Buch – noch dazu um ein gebundenes – handelt?) Der Außenseiter dient Mayer dazu, breitgefächert Anekdoten zu erzählen, essayhaft ein Kompendium der Literaturgeschichte zu schreiben, das eigentlich auf jede Literaturliste für Geisteswissenschaftler gehört.

Hans Mayers Außenseiter zum 100. Geburtstag des Autors

Hans Mayers Außenseiter zum 100. Geburtstag des Autors

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Schlendern

Bei gefühlten 35° C auf der Gasselstiege in Münster.

Die Gasselstiege in Münster (2012)

Die Gasselstiege in Münster (2012)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Instrumental at its best!

Ich habe Tony R. Clef schon vor einigen Jahren auf YouTube entdeckt und war auf Anhieb von seinen Arrangements begeistert. Trotz einer weltweiten Fan-Gemeinde ereilte den heute 53jährigen die Krönung wohl im letzten Jahr, als er den von Paul McCartney ausgerufenen Cover-Wettbewerb des Songs »Maybe I’m Amazed« gewann. Es lohnt sich sehr, sich durch Clefs Videos zu klicken. Als ein Beispiel seines Könnens folgend seine Version von David Bowies »Life on Mars?« aus dem Jahre 2007:

Life on Mars? by Tony R. Clef (2007)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

»Ich habe diesen Mann geliebt«. Das längste Drama Thomas Bernhards

Am Abend des 18. Juli 2012 lasen in der »Akademie Franz Hitze Haus« in Münster die Freiburger Theaterurgesteine Gerd Heinz und Helmut Grieser aus dem 2009 erschienenen Briefwechsel zwischen Thomas Bernhard und seinem Verleger Siegfried Unseld.

Akademie Franz Hitze Haus in Münster

Akademie Franz Hitze Haus in Münster

Mit verteilten Rollen (Grieser als Bernhard, Heinz als Unseld) konnten sie das Publikum auf Anhieb fesseln und es einerseits von Bernhards teils unverschämten Forderungen, andererseits von Unselds schier unmenschlicher Geduld überzeugen. Gerd Heinz schilderte die Zusammenkünfte von Autor und Verleger in den fast drei Jahrzehnten ihrer Zusammenarbeit als ein sich wiederholendes dreiaktiges Stück: 1. Akt: Verlegerbeschimpfung, 2. Akt: Klärung des Finanziellen (Ratifizierung von Verträgen , Umgang mit Darlehen, Gewährung von Vorschüssen), 3. Akt: Gemeinsames Essen und Trinken.

Helmut Grieser

Helmut Grieser

Seit Februar 2011, dem 80. Geburtstag Thomas Bernhards, sind Heinz und Grieser mit ihrer szenischen Lesung auf Tour. Trotz des riesigen Konvoluts von mehr als 500 Briefen, die zwischen dem Autor und seinem Verleger in den Jahren 1961 bis 1988 kursierten, überzeugte die Auswahl der vorgelesenen Briefe und ließ – gerade auch durch kommentierende Einschübe der Vortragenden – einen roten Pfaden auch für den mit Thomas Bernhard nicht vertrauten Hörer erkennen.

Die Veranstaltung neigte sich nach über anderthalb Stunden ihrem Ende entgegen, als Gerd Heinz vom sogenannten »Heldenplatz«-Skandal berichtete, bei dem er 1988 in Wien live vor Ort war (und sogar die Parallelinszenierung leitete): Am Abend der Uraufführung stand ein großes Polizeiaufgebot zwischen Burgtheater, Theaterbesuchern und Demonstranten, die riesige Misthaufen angekarrt hatten, zwischen denen das Premierenpublikum in feinster Abendgarderobe herumhüpfen mußte. Das Publikum im Münsteraner Franz Hitze Haus reagierte einmal mehr mit herzhaftem Lachen.

Gerd Heinz

Gerd Heinz

»Selbst das Genie wird noch einmal größenwahnsinnig, wenn es ums Geld geht.« So heißt es in Thomas Bernhards »Die Macht der Gewohnheit«. Dieser Größenwahnsinn wurde in all seinen Facetten an diesem Abend greifbar.

Der Proto-Beatle

Am Dienstagnachmittag schlenderte ich mit Kristy Husz am »Antiquariat Michael Solder« – bekannt durch die Fernsehserie Wilsberg – vorbei, als mir im Schaufenster eine bronzene Dante-Büste auffiel. Ein ebenfalls am Schaufenster stehender Herr entgegnete auf meine Vermutung, daß es sich bei der Büste um den italienischen Dichter handelte: »Das ist doch Paul McCartney!« Als ich ihn darauf hinwies, daß McCartneys Nase viel kleiner sei, und daß es sich schon eher um John Lennon handeln könnte, wiederholte er: »Nein, das ist Paul McCartney!« Ich kam ihm insofern entgegen, als daß ich Dantes Stirntuch mit einem Hippie-Accessoire assoziierte, das – wenn die Büste bunt bemalt wäre – sicherlich den Union Jack zeigen würde. Außerdem zog ich eine Sgt.-Pepper-Uniform in Erwägung, die man ebenso sicherlich sehen könnte, wenn die Büste einen Körper hätte. Der Herr lächelte und schlich ohne ein Wort von dannen.

Dante, der Proto-Beatle

Dante, der Proto-Beatle

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

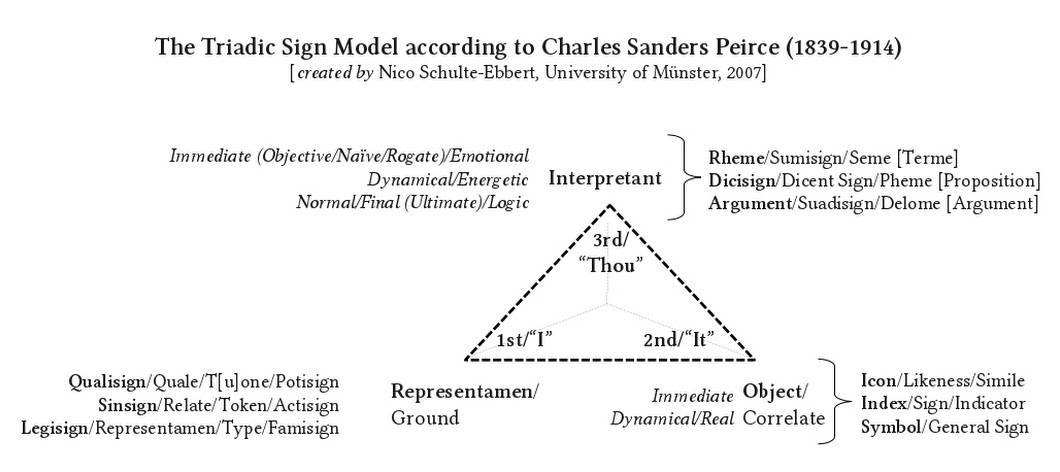

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce (1839-1914)

Es ist kein Wunder, warum die Semiotik Charles Sanders Peirce’ in universitären Lehrveranstaltungen nahezu gänzlich ausgeblendet wird. Eine Philosophie, die sich über 12.000 publizierte Seiten entfaltet – die bekannten unveröffentlichten Manuskripte umfassen zusätzlich etwa 80.000 handgeschriebene Seiten –, kann keinem Studenten als Grundlagenwissen beigebracht werden. Abhilfe und Orientierung sollen die im Rahmen des Peirce Edition Project der Indiana University/Purdue University Indianapolis publizierten und auf 30 Bände angelegten Writings (seit 1982) schaffen, die als chronologische Ausgabe eine nahezu vollständige und zusammenhängende Darstellung des Peirceschen Denkens beabsichtigt. Doch eine graphische Umsetzung des Zeichenmodells dürfte man auch in diesen Schriften vergeblich suchen, schlicht aus dem Grunde, weil Peirce selbst seine triadische Determinationsrelation nie auf diese Weise festgehalten hat. Im Wintersemester 2007/2008 habe ich mich selbst daran versucht, um ein wenig Licht und Ordnung ins Peircesche Dunkel und Chaos zu bringen.

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

The Triadic Sign Model according to Charles Sanders Peirce

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Malerfürsten

In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet Andreas Kilb auf Seite 22 von der großen Dürer-Ausstellung in Nürnberg. Im Text wird Dürer mehrmals als »(deutscher oder neuer) Apelles« bezeichnet. Mir kam der Name merkwürdig bekannt vor. Kilb schreibt zwar, daß Apelles ein »antike[r] Malerfürst[]« gewesen sei, doch so recht konnte ich ihn nicht zuordnen. Dann fiel es mir ein: In seiner Vignette »Auf Rhodos«, die im Abschnitt »Verfehlungen« in seinem Buch Die Sorge geht über den Fluß zu finden ist, schreibt Hans Blumenberg folgendes:

Apelles besucht Protogenes, seinen ihm an Berühmtheit dichtauf sitzenden Konkurrenten in der Malerei. In dessen Haus auf Rhodos trifft er ihn nicht an. Was da, im letzten Drittel des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, geschah, berichtet Plinius im ersten nachchristlichen. Apelles zog, um einen Beweis seines Dagewesenseins zu hinterlassen, über die auf der Staffelei stehende Maltafel eine farbige Linie von höchster Feinheit (summae tenuitatis). Daran erkannte Protogenes bei seiner Heimkehr sogleich die Hand, die allein eines solchen Meisterstücks (tam absolutum opus) fähig wäre. Doch zog er nun selbst mit einer anderen Farbe in jene Linie hinein eine noch feinere (tenuiorem lineam) und entfernte sich wieder. Als Apelles seinen Besuch erneuerte, den Rivalen wiederum verfehlte, sah er beschämt, was auf der Maltafel geschehen war, und durchzog mit nochmals anderer Farbe beide Linien, so daß für weitere Verfeinerung kein Platz mehr blieb – im Doppelsinne: nullum relinquens amplius subtilitati locum. Protogenes fand sich bei der Rückkehr endgültig besiegt, holte den enteilten Apelles noch am Hafen ein, und bei nun besiegelter Freundschaft beschloß man, das Werk beider Hände unverändert der Nachwelt zu überliefern. Es wurde von allen bewundert, zumal von den Zunftgenossen, und fand schließlich den seines Ruhmes allein würdigen Besitzer: in Cäsars Haus auf dem Palatin. Als dieses zur Zeit des Augustus einem Brand zum Opfer fiel, folgte das Rätselwerk dem, der seine Größe erkannt hatte, nach.

[…]

Hans Blumenberg. »Auf Rhodos.« Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987, pp. 171-2, hier p. 171.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Die Heimkehr

Die Hesse-Verfilmung Die Heimkehr, die ich gestern abend in vollster Schärfe auf ARD HD gesehen habe, mag zwar – wie die F.A.Z. schon am 28. April berichtete – an einigen markanten Stellen über die eigentliche Erzählung hinausgehen; sie war und ist dennoch äußerst sehens- und hörenswert, auch für den des Schwäbischen nicht Mächtigen.

Ob es Jochen Hieber war, der seinen ursprünglichen Artikel für die Online-Ausgabe der Zeitung überarbeitet hat, und warum er dies tat, ist ungewiß. Denn leider wurde ein unschöner, doch unfreiwillig wortspielerisch wirkender Fehler hineingeschrieben, an einer Stelle, die für die Beziehung von Textvorlage und filmtechnischer Umsetzung entscheidend ist: »Dies ist eine Verfilming ›nach Hermann Hesse‹.« Da schwingt schon das Weltmännisch-Amerikanische des Heimkehrers Staudenmeyer (bzw. Schlotterbeck) mit!

Jochen Hieber. »Der Weltfahrer und die Witwe.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2. Mai 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/die-heimkehr-im-ersten-der-weltfahrer-und-die-witwe-11732983.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

100

Joel Stein just published his »The All-Time TIME 100 of All Time«, a list of the 100 most influential people of all time. We know such lists from Plutarch, Thomas Carlyle, Ralph Waldo Emerson or Harold Bloom. Charles Sanders Peirce’s »Study of Great Men« is less known, but worth looking at. It can be found in Vol. 5 of the Chronological Edition of his Writings (Indiana UP, 1993, pp. 26-106). He not only lists »300 Great Men«, he also composes several questionnaires plus several responses to those questions. It would be interesting to apply that Peircean concept to the TIME’s 2012 ranking.

»The 100 Most Influential People in the World.« TIME Magazine, Apr. 18, 2012, http://content.time.com/time/specials/packages/0,28757,2111975,00.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Le Grand Meaulnes

Einer der unbekannten Klassiker des 20. Jahrhunderts, ein Kultbuch, das man unbedingt lesen sollte: Henri Alain-Fourniers Der große Meaulnes aus dem Jahre 1913. Der Thiele-Verlag brachte den Roman 2009 in einer Neuübersetzung Christiane Landgrebes und mit einem Vorwort Rüdiger Safranskis heraus. Safranski war ähnlich begeistert wie Julian Barnes, der im Guardian von seiner Re-Lektüre berichtet.

Julian Barnes. »Le Grand Meaulnes revisited.« The Guardian, Apr. 13, 2012, https://www.theguardian.com/books/2012/apr/13/grand-meaulnes-wanderer-julian-barnes

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Complete Poems

Lyrik sollte – nicht nur durch die aufgeblähte Grass-Debatte, die mehr das Politische als das Ästhetische fokussiert – auch im 21. Jahrhundert einen prominenten Platz in der Gesellschaft einnehmen. Die kürzlich publizierten und mit einem reichhaltigen Anmerkungsapparat versehenen Complete Poems von Philip Larkin öffnen die Tür in eine gar nicht so ferne Vergangenheit und zeigen eindrücklich die Kunstfertigkeit, die Schonungslosigkeit und Misanthropie, aber auch den sehr britischen Humor eines Lyrikers auf, dessen Bekanntheit in Deutschland wohl auf seinem im letzten Jahr bei Zweitausendeins in einer hervorragenden Doppelausgabe mit Kingsley Amis’ Jim im Glück erschienenen Roman Jill beruht.

Michiko Kakutani. »A Master of Verse Spreads Bad Cheer.« The New York Times, Apr. 9, 2012, https://www.nytimes.com/2012/04/10/books/philip-larkins-complete-poems-edited-by-archie-burnett.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

No. 9

Nichtlinearität oder: Das Unlesbare lesen und lesbar machen.

Lutger Lütkehaus lobt den neunten Band der neuen Kritischen Nachlassausgabe Nietzsches. Als versierter Schopenhauer-Herausgeber schlägt er jedoch eine Kombination von Faksimile-Ausgabe und den Fassungen letzter Hand vor. Bei all dem kreativen und progressiven ›Willen zur Edition‹ betrübt doch die Tatsache, daß derartige Einzelbände € 338,- kosten.

Lutger Lütkehaus. »Kein Mangel an Philologie.« Neue Zürcher Zeitung, 24. Mrz. 2012, https://www.nzz.ch/kein_mangel_an_philologie-1.16040350

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Waterloo Sunset

»Everyday I look at the world from my window.« Nach der gestrigen Lesung Norbert Robers’ aus dessen Biographie Joachim Gauck – Vom Pastor zum Präsidenten gilt es nun, das Erlebte und Gehörte in einen sachlich-atmosphärischen Artikel zu kleiden. Dabei helfen – wie ich aus dem Wohnzimmer höre – die Kinks. Hier eine fantastische Live-Version von Ray Davies’ »Waterloo Sunset« aus dem Jahre 2010:

Ray Davies: »Waterloo Sunset« (2010), ursprünglich veröffentlicht von The Kinks auf dem Album Something Else by The Kinks (1967)

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]