COVID-19

Ursprünge des Schwarzen Todes

Der 1440-Newsletter machte mich kürzlich auf die Ursprünge des sogenannten ›Schwarzen Todes‹ aufmerksam, dem in Europa zwischen den Jahren 1346 und 1353 geschätzt 25 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind – etwa ein Drittel der Bevölkerung:

Genom-Analysen von Überresten aus dem 14. Jahrhundert, die ursprünglich im heutigen Kirgisistan vergraben waren, deuten darauf hin, daß ein Ausbruch in der Region wahrscheinlich als Vorläufer des Schwarzen Todes diente, wie Forscher gestern bekannt gaben. Die Entdeckung wirft Licht auf das langjährige Rätsel um den möglichen Ursprung der mittelalterlichen Pest, die vor etwa 700 Jahren in ganz Eurasien und Nordafrika Millionen von Menschen tötete.

In der Studie wurde DNA von einem Stamm des pestverursachenden Bakteriums Yersinia pestis in Gräbern gefunden, bei denen die Grabsteine darauf hinwiesen, daß die Bewohner an der Pest gestorben waren. Die Analyse ergab, daß der Stamm ein direkter Vorfahre einer Reihe von Hauptlinien ist, die sich später über mehrere Kontinente ausbreiteten, darunter auch eine Variante, die aus Gräbern, die auf dem Höhepunkt des Ausbruchs der Pest im Jahre 1348 in London ausgehoben wurden. > Die Region lag jahrhundertelang an einer zentralen Stelle entlang der alten Seidenstraßen-Handelsrouten, was nach Ansicht der Forscher die weite Verbreitung der Krankheit begünstigt haben dürfte.

Man muß wohl nicht erst auf Forscher des 28. Jahrhunderts warten, die die COVID-19-Pandemie mit der sogenannten ›Neuen Seidenstraße‹ in Verbindung bringen werden. Die wesentlich erleichterte globale Mobilität und die um den Faktor 20 gestiegene Weltbevölkerung im Vergleich zur Lebenswirklichkeit der Menschen des 14. Jahrhunderts sind wesentliche Faktoren, die die Verbreitung von SARS-CoV-2 begünstigen und die mit vergrößertem Allgemeinwissen, beschleunigter globaler Kommunikation sowie verbesserten medizinischen Errungenschaften und Standards um Verlängerung und Eindämmung dieser Pandemie ringen.

Nemesis

Nemesis (Νέμεσις), so erfährt man aus dem Kleinen Pauly, ist »das zur Augenblicksgottheit anthropomorphisierte dämon[ische] Schicksalswalten«; eine »Zuweiserin, Vergelterin […] Straferin und Rächerin«. Sie ist die »[m]ytholog[ische] Tochter der Nyx [Νύξ, die Göttin der Nacht] und des Okeanos [Ὠκεανός, der Gott eines die Welt umfließenden Stromes]«. Das Gründliche mythologische Lexikon des Rektors und Altertumsforschers Benjamin Hederich (1675-1748), das Goethe intensiv genutzt hat, gibt ausführlichere Informationen. So heißt es etwa im dritten Paragraphen zum Wesen der Nemesis:

Sie war eine Goettinn, welche insonderheit die Menschen, wegen ihres Hochmuths, und der daher ruehrenden Frevelthaten, wie auch ihrer uebermuethigen Bosheit halber, strafete.

[…]Dagegen belohnete sie das Gute, und unterdrueckete also bald die Stolzen und erhob die Frommen aus dem Staube.[…]Sie wird daher fuer eine strenge Goettinn gehalten;[…]und zwar sogar des Krieges,[…]wie nicht weniger der Todten,[…]und auch der Verliebten.

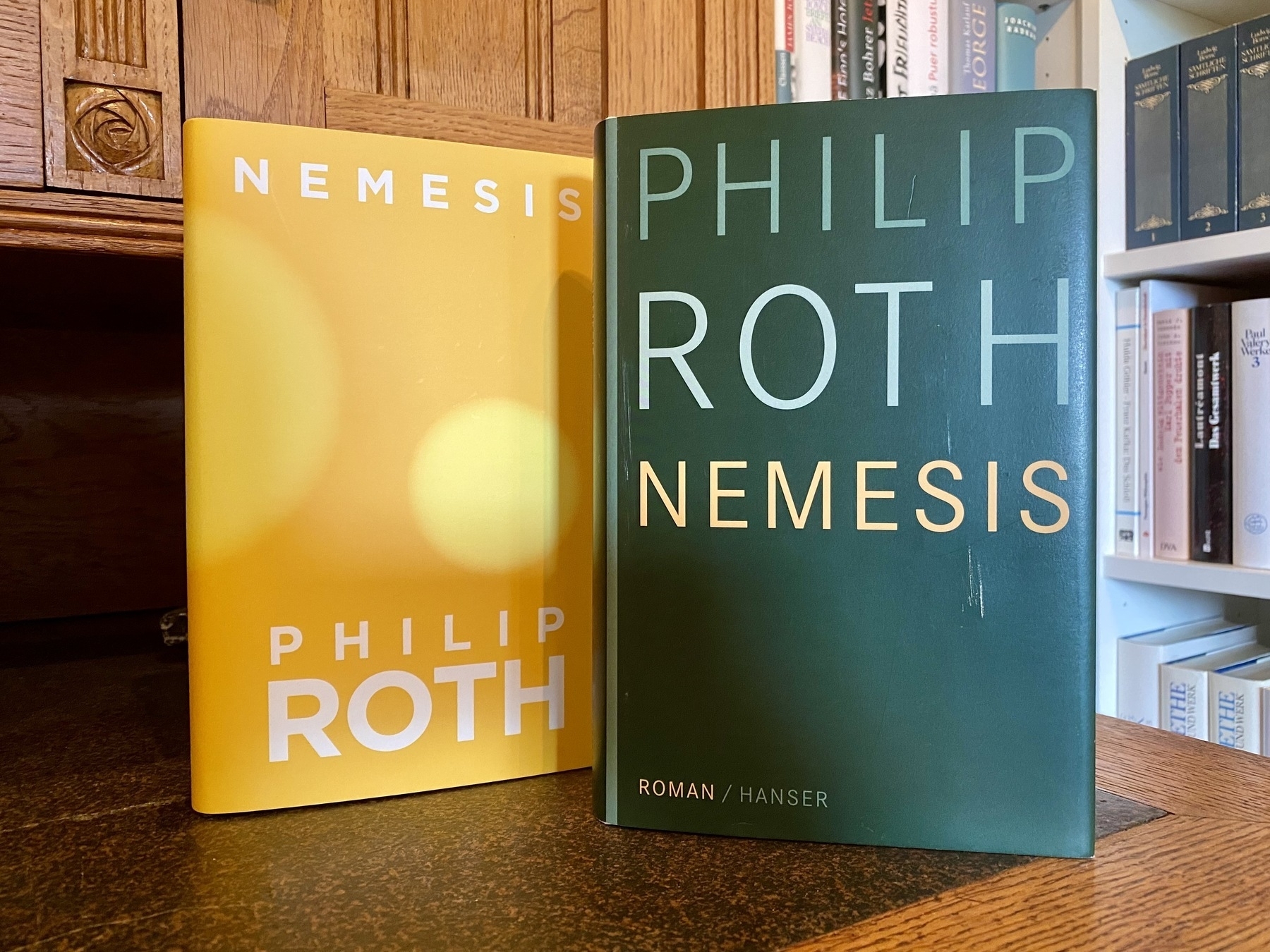

Am 29. September 2010 erwarb ich bei Poertgen-Herder in der Salzstraße 56 in Münster nicht nur das Romantik-Lehrbuch meines im Vorjahr verstorbenen Doktorvaters Detlef Kremer, das ich Kristy Husz zum Geschenk machte; ich kaufte zudem für 14,99 Euro die bei Jonathan Cape in London erschienene Ausgabe von Philip Roths einunddreißigstem Buch: Nemesis, sein letzter Roman.

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Nemesis-Double: Die englisch- und deutschsprachige Ausgabe von Philip Roths letztem Roman

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, August 2021)

Siebeneinhalb Jahre später, am 26. Februar 2018, bestellte ich bei Medimops die 2011 bei Carl Hanser erschienene und von Dirk van Gunsteren übersetzte deutsche Ausgabe von Nemesis. Es sollten weitere dreieinhalb Jahre vergehen – gut elf Jahre nach Erwerb der englischsprachigen Ausgabe –, bevor ich endlich – und man könnte vielleicht sagen: zum richtigen, zum passenden Zeitpunkt – diese Übertragung zu lesen begann und die Lektüre des nur gut 210 Seiten umfassenden Romans nach drei Tagen abschloß. Es fiel mir nicht schwer, die von Roth vor dem Hintergrund einer fiktiven Polioepidemie im Sommer 1944 gezeichnete Handlung sowie die Sorgen und Ängste der Charaktere vor Ansteckung, Leid und Tod, ihre Unsicherheit, Vorurteile und die Suche nach Sündenböcken auf die aktuelle COVID-19-Pandemie zu übertragen. Zwei Passagen spiegeln dabei besonders deutliche Parallelen.

Kurz bevor der dreiundzwanzigjährige Protagonist Eugene »Bucky« Cantor – Jordan Mejias alias Peter Hammel nennt ihn in seiner Rezension für die FAZ, die ausgedruckt in meiner englischsprachigen Ausgabe liegt, einen »wiedergeborene[n] Hiob« – im Juni 1944 Newark verläßt, um im Sommercamp Indian Hill in den Poconos eine Stelle als Bademeister anzutreten, findet sich der folgende Abschnitt:

Unter der Überschrift »Das Polio-Bulletin« gab es jetzt allabendlich eine Spalte auf der Titelseite der Newark Evening News. Es stand unter dem Foto eines Quarantäneschildes mit der Aufschrift: »Gesundheitsamt Newark, New Jersey – Zutritt verboten. In diesem Gebäude hat es einen Fall von Polio gegeben. Personen, die gegen die Isolations- und Quarantäneverordnungen des Gesundheitsamtes verstoßen oder dieses Schild unbefugt entfernen, verändern oder unkenntlich machen, werden mit einer Geldstrafe von bis zu 50 Dollar bestraft.« Dieses Bulletin wurde auch täglich im örtlichen Radiosender verlesen und informierte die Bürger über die Anzahl und die Verteilung der Poliofälle in der Stadt und alle anderen wichtigen Entwicklungen. Bisher hatten die Leute nicht das gelesen und gehört, was sie zu lesen und zu hören hofften: Die Epidemie ging nicht zurück – vielmehr hatte die Zahl der Fälle seit dem Vortag zugenommen. Diese Zahlen waren natürlich beängstigend, entmutigend und zermürbend, denn dies waren nicht die unpersönlichen Zahlen, wie man sie sonst in der Zeitung las oder im Radio hörte, keine Zahlen, die dazu dienten, ein Haus zu finden, das Alter eines Menschen zu bestimmen oder den Preis von einem Paar Schuhe zu nennen. Es waren die furchterregenden Zahlen, die das Fortschreiten einer schrecklichen Krankheit bezifferten, und in den sechzehn Bezirken Newarks wurden sie aufgenommen wie die Zahlen der im Krieg gefallenen, verwundeten und vermissten Soldaten. Denn auch dies war ein Krieg, in dem es Tod, Zerstörung, Verdammnis und all die anderen Verheerungen des Krieges gab, es war ein Krieg, der gegen die Kinder von Newark geführt wurde. Nemesis, p. 105

Später, als Bucky vom Camp aus mit seiner Großmutter in Weequahic, einem weitgehend jüdisch geprägten Viertel Newarks, in dem auch Philip Roth aufgewachsen ist, telephoniert, berichtet diese ihrem Enkel:

Die Lage ist schlimm, Eugene. Die Leute sind aufgebracht. Sie haben große Angst. Alle haben Angst um ihre Kinder. Gott sei Dank bist du nicht hier. Die Busfahrer der Linien 8 und 14 sagen, dass sie nur noch durch Weequahic fahren, wenn sie Schutzmasken kriegen. Und es gibt welche, die sagen, dass sie überhaupt nicht mehr durch Weequahic fahren werden. Die Briefträger wollen die Post nicht mehr ausliefern. Die Lastwagenfahrer weigern sich, die Läden und Lebensmittelgeschäfte und Tankstellen und so weiter zu beliefern. Wenn Leute aus anderen Vierteln durch Weequahic fahren, kurbeln sie alle Fenster rauf, ganz gleich, wie heiß es ist. Die Antisemiten sagen, dass sich die Polio ausbreitet, kommt daher, dass hier so viele Juden leben. Wegen all der Juden – darum geht die Polio von Weequahic aus, und darum muss man die Juden isolieren. Manche von denen hören sich so an, als würden sie denken, die beste Methode, die Polio loszuwerden, bestehe darin, Wequahic [sic!] mit allen Juden, die dort leben, niederzubrennen. Es gibt viel Feindseligkeit, weil die Leute aus lauter Angst verrückte Sachen sagen. Aus Angst und Hass. Ich bin in dieser Stadt geboren, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Als würde alles zusammenbrechen. Nemesis, pp. 151-2

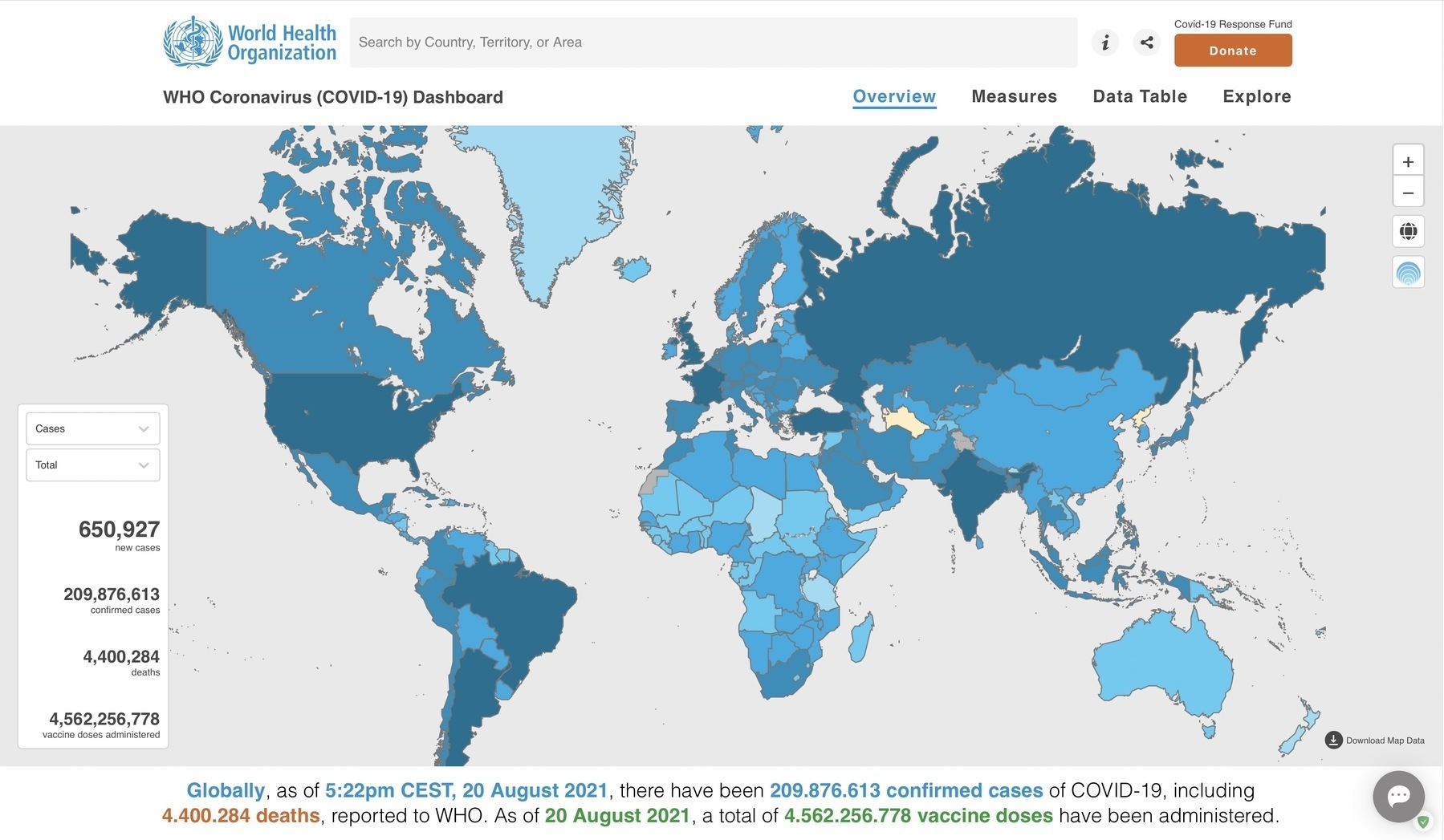

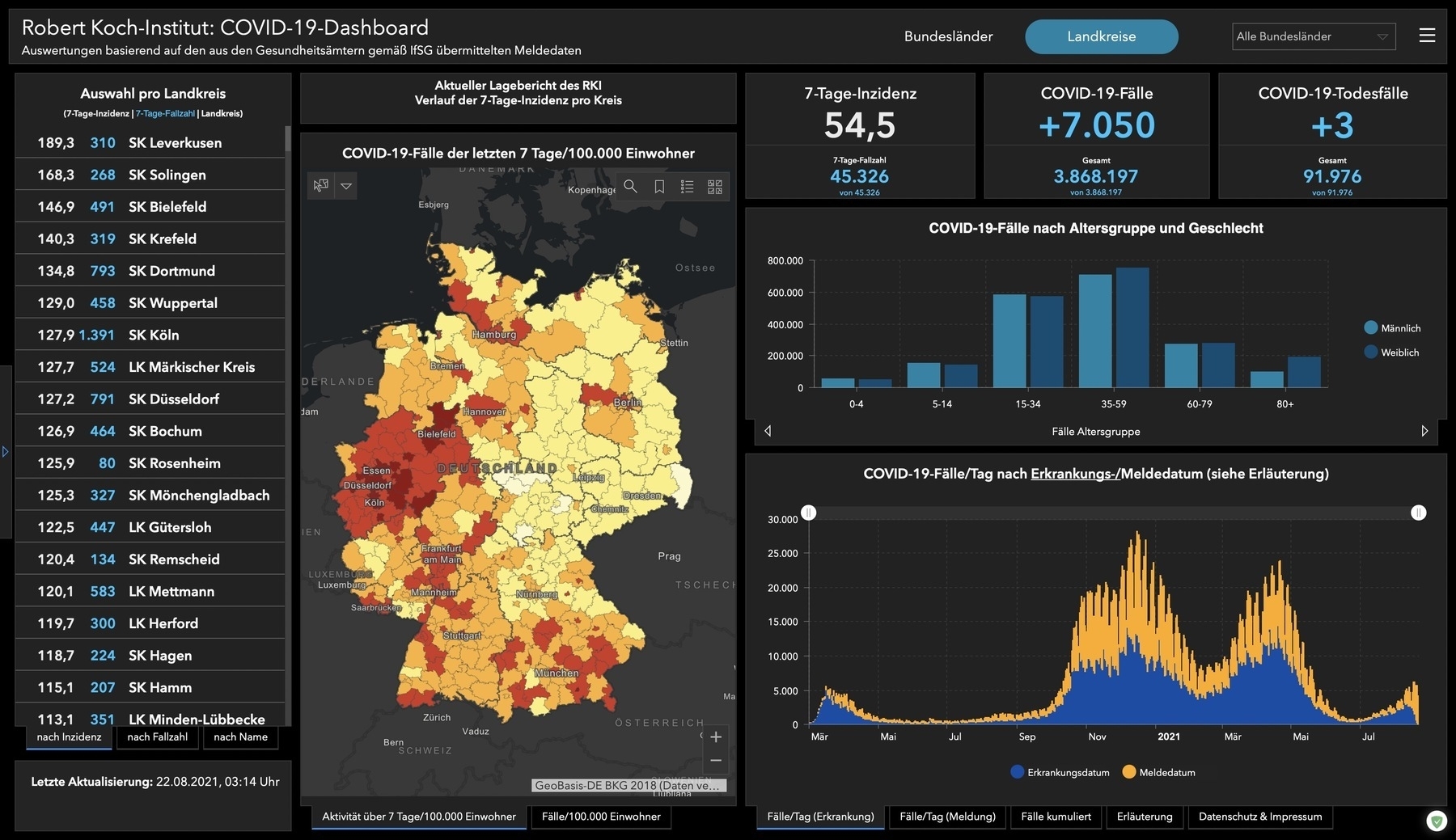

Obschon der Zusammenbruch von allem noch immer auf sich warten läßt, erzeugen Zahlen, Inzidenzwerte, Karten mit Warnfarben, Statistiken, Diagramme und Kurven zumindest das Gefühl, kurz vor einem globalen Kollaps zu stehen.

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, Stand: 20 August 2021, 5:22pm CEST

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard, Stand: 22.08.2021, 03:14 Uhr

Vielleicht zeigt sich Nemesis genau in diesen abstrakten, doch zugleich so konkretes Leid und so subtil, so hartnäckig spürbare Angst vermittelnden Zahlen, die uns seit über anderthalb Pandemie-Jahren beschäftigen und belasten. »Epidemien«, erklärt Dr. Steinberg im Sommer 1944 in Nemesis, »besitzen die Eigenart, mit einemmal an Schwung zu verlieren. Diese hier ist in vollem Gang. Wir müssen dem, was passiert, begegnen und abwarten, ob die Welle abebbt oder nicht.« (p. 84). Und Arnie Mesnikoff, der allwissende Erzähler, fügt, als er seinem ehemaligen Lehrer Bucky Cantor 1971 wiederbegegnet, hinzu: »Mit der Entwicklung des Impfstoffs hat die Medizin des zwanzigsten Jahrhunderts einen enormen Fortschritt gemacht, nur leider kam er für uns zu spät.« (p. 194)

Ein Impfstoff ist immer auch eine Waffe im Kampf gegen Nemesis.

»Nemesis.« Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Auf der Grundlage von Pauly’s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet und herausgegeben von Konrat Ziegler und Walther Sontheimer. Bd. 4: Nasidius – Scaurus. Deutscher Taschenbuch Verlag, 1979, Sp. 48-9, hier Sp. 48.

»Nemesis.« Gründliches mythologisches Lexikon, von Benjamin Hederich. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig, Gleditsch, 1770. WBG, 1996, Sp. 1701-7, hier Sp. 1701-2.

Philip Roth. Nemesis. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hanser, 2011.

Jordan Mejias. »Mit Gott kann nur der Zufall gemeint sein.« Rezension zu Nemesis, von Philip Roth. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.10.2010, p. 29.

Impfstoff

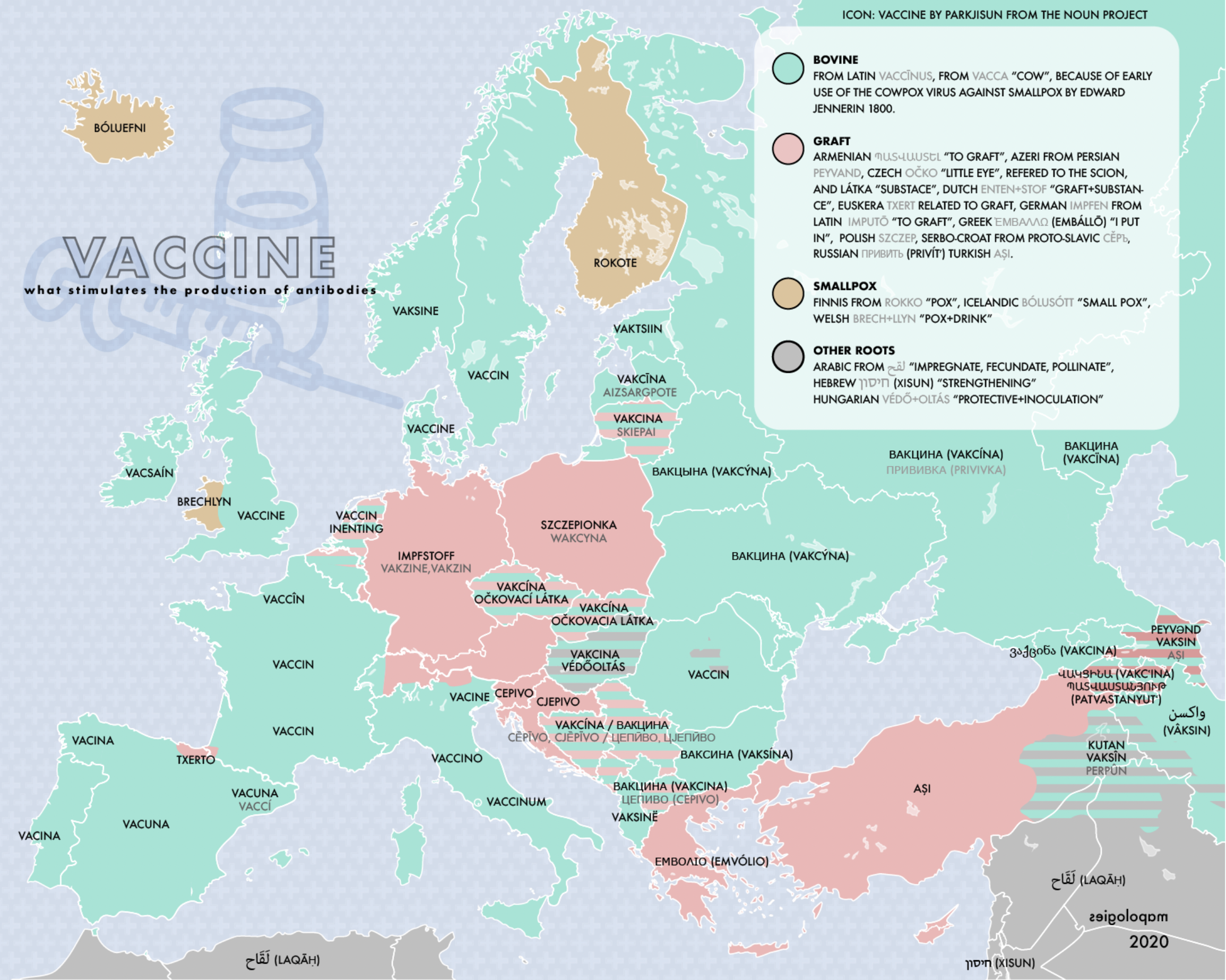

Das faszinierende Blog Mapologies zeigt in einem Eintrag vom 2. Dezember 2020 eine europäische Sprachkarte zum Thema »Impfstoff«, zu dessen Etymologie es unter anderem heißt:

Die meisten Sprachen verwenden ein von (variolae) vaccinae abgeleitetes Wort, einige verwenden jedoch ein eigenes Wort, das in den meisten Fällen »Pfropf« bedeutet.

Pfeifers Etymologisches Wörterbuch des Deutschen klärt über das Impfen auf:

›Krankheitserreger in abgeschwächter Form bzw. Schutzstoffe zur Immunisierung in den Körper einspritzen bzw. in die Haut einritzen, veredeln, pfropfen‹. Bei der Berührung mit der römischen Kultur lernen die Germanen das Veredeln und Pfropfen von Obstgehölzen und übernehmen mit der Sache die Bezeichnung.

Die Begriffe ›Vakzin‹ oder ›Vakzination‹, also die Infektion mit Kuhpockenmaterial (lat. vacca, vaccae für Kuh), tauchen vermehrt in deutschen Medien auf – einerseits um exotische Synonyme zum omnipräsenten ›Impfen‹ und dessen Derivaten (Impftermin, Impfleugner, Impfzentren etc.) zu verwenden, andererseits sicherlich um überzeugender, seriöser, ›wissenschaftlicher‹ zu klingen –, was allerdings nicht über die desolate Impfquote in Deutschland hinwegtäuschen kann. Das Land ist weit entfernt von einer ›Vakzi-Nation‹.

Schadenfreude

Das vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika beliebte Wörterbuch Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary verzeichnet für den 2. Oktober einen Anstieg der Zugriffe auf das Lemma »schadenfreude« um 30.500 Prozent! Den Grund dafür sieht das Wörterbuch im positiven COVID-19-Test von US-Präsident Donald Trump und seiner Frau Melania.

»Trending: ›schadenfreude‹.« Merriam-Webster, October 2, 2020, www.merriam-webster.com/news-tren…

Nachdenklichkeit und Corona-Krise

Ab heute treten Lockerungen der im Zuge der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen bei Schul-, Gottesdienst- und Geschäftsbesuchen in Kraft. So dürfen nicht nur Spielplätze, Museen oder Zoos wieder öffnen, auch der Gang zu Friseursalons, von denen es in Deutschland gut 80.000 gibt, ist nach sechs Wochen wieder erlaubt – selbstredend unter strengen Hygienevorschriften. Konnte man bis Mitte März noch selbstverständlich zum Friseur gehen, so wurde der Alltag, das sogenannte ›normale Leben‹, urplötzlich durch eine globale Gesundheitskrise aus den Angeln gehoben und in Frage gestellt, wodurch auch das Selbstverständliche erschüttert wurde.

Ein Bonmot des Philosophen Hans Blumenberg, mit dem dieser seine 1980 gehaltene Dankrede zur Verleihung des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa beschließt, und das seit 2006 eine Gedenktafel am Geburtshaus Blumenbergs in der Lübecker Hüxstraße 17 ziert, lautet: »Nachdenklichkeit heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.« Man könnte nun problemlos diese ›Nachdenklichkeit‹ durch ›Krise‹, speziell durch ›Corona-Krise‹ ersetzen, die als eine global auftretende Ausnahmesituation der Definition immenses Gewicht verleiht: Corona-Krise heißt: Es bleibt nicht alles so selbstverständlich, wie es war.

Die Pandemie verdeutlicht nicht nur die Fragilität des Systems; sie zeigt uns auch unsere nicht minder fragilen Selbstverständlichkeiten auf. Unsere Gesundheit wird uns erst in der Krankheit bewußt. Ein Muskel, von dessen Existenz wir rein gar nichts wissen, drängt sich erst ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit, wenn er im Zuge alltäglicher Bewegungen schmerzt. Die heute wiedereröffnenden Friseursalons, die wir als selbstverständliche Servicepunkte in unser aller Leben zur Kenntnis genommen und dadurch nicht weiter beachtet hatten, lassen uns die Auswirkungen der Krise am eigenen Leibe, genauer: an den eigenen Haaren erfahren.

Das einst Selbstverständliche, das uns Orientierung und Sicherheit gegeben hatte, beginnt schon jetzt wie ein flüchtiger Traum zu wirken, und es wird uns nach der Corona-Krise mehr denn je als suspekt erscheinen. Die Pandemie katapultiert uns nicht nur aus den Friseurstühlen hinaus, sondern gerade auch aus unseren Selbstverständlichkeiten, und zwar mit einer längst überwunden geglaubten Effektivität, Radikalität und Ungewißheit. Doch Krise und Nachdenklichkeit eröffnen uns Spielräume, kreative Orte, an denen wir uns ausprobieren, Alternativen entwickeln und Fragen stellen können, auf die wir noch keine Antwort wissen müssen.

Blumenberg definiert in seiner Rede den Menschen als »das Wesen, das zögert«. Nun zwingt uns die aktuelle Situation eine Pause auf, läßt uns zögern und wirft uns dadurch auf unser Wesenhaftes zurück, macht uns unsere Wesenhaftigkeit als Distanzgeschöpf bewußt. Es täte uns daher allen gut, dieses neu oder wiederentdeckte Selbstbild festzuhalten und die in der Corona-Krise erlernten Verhaltensweisen auch in Zukunft anzuwenden, zumindest jedoch sich ihrer zu erinnern, wenn COVID-19 wie selbstverständlich beherrschbar geworden ist.

»Diese neuen Regeln gelten von heute an.« Süddeutsche Zeitung, 4. Mai 2020, [www.sueddeutsche.de/politik/c...](https://www.sueddeutsche.de/politik/coronavirus-deutschland-regeln-1.4896221.)

Philipp Stoellger. »Kulissenkunst des Todes. Zum Ursprung des Bildes aus dem Tod.« Performanzen des Todes. Neue Bestattungskultur und kirchliche Wahrnehmung. Herausgegeben von Thomas Klie. Kohlhammer, 2008, pp. 15-40, hier p. 16.

Hans Blumenberg. »Nachdenklichkeit.« Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Jahrbuch 1980. II. Lieferung. Lambert Schneider, 1981, pp. 57-61, hier pp. 57, 61.