Künstlerisches

Von Antwerpen und Plettenberg nach Affeln

Ein Schnitzaltar, Carl Schmitt und die sauerländische Dorfoase

Am 19. März 1959 bedankte sich der 28-jährige Ernst-Wolfgang Böckenförde brieflich aus Münster bei Carl Schmitt in Plettenberg »für die Karte mit dem Affelner Altar«. Zwei Jahre später sprach Böckenförde von einer tiefen emotionalen Bindung Schmitts zu Affeln: »Da Sie Affeln so lieben, [...].« Was hat es mit diesem Altar im heute rund 1100 Einwohner zählenden, gut 50 Kilometer südöstlich von Dortmund gelegenen Affeln auf sich?

Die spätromanische Hallenkirche Sankt Lambertus wartet mit einem überraschenden Schatz auf: ein prunkvoller spätgotischer Schnitzaltar mit auffallend realistischen, detailierten und figurenreichen Bühnenaufführungen, gefertigt um die Jahre 1515-1520 von Künstlern der Antwerpener Sankt-Lukas-Gilde.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Wie ein solch wertvolles Altarretabel ins kleine sauerländische Dorf Affeln gekommen und dort geblieben ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der Entstehungszeit: Mit Beginn der Reformation wurde das sola scriptura-Prinzip populär; ein Bildersturm zog über Mittel- und Nordeuropa hinweg. Es gibt Hinweise darauf, daß das Retabel eine Auftragsarbeit für die norwegische Stadt Bergen gewesen sei – auf der Außenseite des linken Hauptflügels finden sich Darstellungen des heiligen Königs Olaf von Norwegen sowie des Bergener Stadtwappens –, doch daß man es dort aufgrund der bereits eingeführten Reformation nicht mehr abgenommen habe. So verblieb es also auf einer Zwischenstation im kurkölnisch-katholischen Affeln; der lange Transportweg von Flandern nach Norwegen wurde reformatorisch abgekürzt.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Eine andere plausible Erklärung ist ebenfalls auf einer der rückwärtigen Tafeln des Altars angebracht. Dort kniet ein Kleriker, der sich dem Kirchenpatron Sankt Lambertus gegenüber als dessen »Diener Crato« ausweist. Nun gab es einen Crato von Mespe, der zwischen 1520 und 1558 als Pastor in Affeln tätig gewesen ist. Dieser käme somit als geistlicher Stifter in Frage. Woher allerdings die finanziellen Mittel für die Anschaffung des flandrischen Flügelaltars stammten, ist urkundlich nicht überliefert und somit – wie im Falle anderer Provenienzlegenden – historisch nicht abschließend verifizierbar.

Und wie kam Carl Schmitt nach Affeln? Als Schmitt im Mai 1947 aus Nürnberger Gefangenschaft zurück ins märkische Sauerland kehrte, war er 59 Jahre alt. Seine Heimatstadt Plettenberg hatte er vierzig Jahre zuvor zum Studium Richtung Berlin verlassen. Nun sollte er die letzten 38 Jahre seines Lebens in seinem Exilort Plettenberg verbringen, den Hans Blumenberg in einem Brief vom 27. April 1976, als Schmitt bereits im kleinen Dorf Pasel wohnte, als »Oasen-Oase« bezeichnete.

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Bis 1970 hat Carl Schmitt in der Dachgeschoßwohnung des 1937 von seinen Eltern gebauten Hauses im Brockhauser Weg 10 in Plettenberg gewohnt, etwa fünf Kilometer Fußweg vom späteren Wohnort Pasel entfernt, wo Schmitt mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte. Plettenberg entwickelte sich peu à peu in ein Schmittsches Konversationszentrum, einem Pilgerort, in dem sich unterschiedlichste Besucher aus der ganzen Welt einfanden, ein Basislager einerseits für Schmitts Jahrtausende umspannende Gedankenexpeditionen, andererseits für seine viele Kilometer umfassenden Spaziergänge und Wanderungen in die Sauerländer Berge. Vom Brockhauser Weg zur Affelner Sankt-Lambertus-Kirche braucht man per pedes rund zwei Stunden. Die Distanz beträgt etwa sechseinhalb Kilometer; je nach Wanderstrecke ist ein Höhenunterschied von bis zu 280 Metern zu bewältigen. Die ansteigende, kurvenreiche Affelner Straße/L 697, die durch Birnbaum und Bieringsen führt, läuft schließlich in Affeln als Stummelstraße direkt auf Sankt Lambertus zu. Die Kirche, die um 1250 vollendet wurde, stellte für Carl Schmitt und seine Besucher ein oft frequentiertes Ziel dar, hin und wieder ergänzt durch einen Abstecher zum Gasthof Sasse im rund anderthalb Kilometer entfernten Dorf Altenaffeln.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Plettenberg erlebte Schmitt, der sich selbst in seinem Glossarium (ironisch?) als »eine[n] katholische[n] Laie[n] deutscher Volks- und Staatszugehörigkeit« bezeichnete, eine Jugend als Angehöriger der katholischen Diaspora, eingebettet in ein überwiegend protestantisches Umfeld. Was konfessionell innerstädtisch beobachtet werden konnte, traf auch interurban zu, denn auf seinem Weg nach Affeln verließ Schmitt den protestantisch dominierten Teil des ehemaligen Herzogtums Mark und betrat das katholisch geprägte kurkölnische Sauerland, das dem Erzbistum Köln zugeordnet war. Zugleich überschritt Schmitt eine dialektgeographische Sprachgrenze, die sich in plattdeutschen Mundarten manifestierte. So hieß beispielsweise »Haus« in Plettenberg »Hūs«, in Affeln hingegen »Hius«; »böse« wurde im Plettenberger Platt »böuse« gesprochen, während es in Affeln »boise« lautete.

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Kneebuschs Sauerland-Führer, den Carl Schmitt selbst besaß und auf seinen Wanderungen verwendete, heißt es über Affeln im Hauptteil zum westlichen Sauerland, präziser: Das Hönnetal mit den Wanderungen Fröndenberg-Menden – Balve – Neuenrade (Zitate aus der 19. Aufl. 1934):

Wanderungen: 1. Zum Bahnhof Plettenberg (1½ Std) auf Hwstr 18, über den Hemberg, 535 m, mit schönem Blick ins Lennetal.

Neben den dorfansässigen Gasthöfen findet die Sankt-Lambertus-Kirche prominent und ausführlich Erwähnung:

Sehenswert ist in der Hallenkirche (Uebergangsstil, mit romanischem Tympanon), der 1928 wieder aufgearbeitete flandrische Schnitzaltar aus der Zeit der Spätgotik (16. Jahrh), u. a. drastische Teufelsgruppen. Am Südportal gut erhaltene Skulpturen im Giebelfeld aus dem 12. Jahrh. 1182 hieß der Ort Alfonon, später Affele.

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Am 16. August 1931 hielt der 43-jährige Carl Schmitt in seinem Tagebuch fest:

Schöner Spaziergang nach Affeln, in der Kirche vor dem Altar

[gebetet], über Küntrop;[...]nach Neuenrade, mit dem Autobus nach Werdohl, ½ 3 zu Hause. Froh über den schönen Spaziergang.

Schmitt war – wie etwa Rousseau, Thoreau oder Nietzsche, die sich ihre Werke, ja ihr Denken quasi erwandert haben – ein leidenschaftlicher und ausdauernder Wanderer, ein homo viator. Das Sauerland, dieses »Land der tausend Berge« (Wilhelm Hüls, 1936), diese »Welt großartigster Spannung« (Schmitt, 1954), bot ihm die perfekte Kulisse. Besonders häufig frequentierte Schmitt seine drei »Hausberge« Saley (488 m), Hohe Molmert (574 m) und Heiligenstuhl (584 m). Ob Schmitts wiederholte Wanderungen nach Affeln, seine Besuche von Sankt Lambertus, seine Gespräche mit dem dortigen Pfarrer als peregrinationes, als Akte der Frömmigkeit oder Zeugnisse der Glaubenstreue, bezeichnet werden können, sei dahingestellt. (Ohnehin waren es Andere, die zum ›Plettenberger Eremiten‹ gepilgert sind.)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Carl Schmitt antwortete Ernst-Wolfgang Böckenförde am 12. Februar 1961:

Herzlichen Dank für Ihren Vorschlag für Arnsberg und Münster! Er ist hoffentlich kein ›Block‹, und Sie erlauben mir, dass ich ihn teile: nach Arnsberg komme ich gern (genau wie Sie vorschlagen: Sonntag, 19/2 von 9.30 ab Plettenberg, Hochamt Affeln, dann weiter nach Arnsberg). Aber nach Münster kann ich beim besten Willen nicht kommen; ich fahre von Arnsberg über Wenneman

[sic!]mit der Bahn zurück; das ist keine grosse Sache; eine schöne, gemütliche Fahrt mit dem Triebwagen durch das Sauerland, kaum eine Stunde. So wollen wir es lassen, lieber Ernst-Wolfgang.

Es mußte nicht immer eine anstrengende Wanderung sein.

It’s better to burn out

Aus der New York Times erfahre ich, daß der Stuntman Ronnie Rondell im Alter von 88 Jahren gestorben sei. Rondell teilte das Schicksal wohl aller Stuntmen: er war zugleich sichtbar und unsichtbar, er war er selbst, aber dennoch ein anderer, er reihte sich ein in die anonyme Riege der »unknown stuntm[e]n who made Redford such a star«.

Ich selbst kannte weder ihn noch seinen Namen, insofern hat Rondell wohl gute Arbeit geleistet. Dennoch ist er mir seit Jahrzehnten präsent, er ist da und wird trotzdem übersehen, denn:

Für das Cover des 1975 veröffentlichten Albums »Wish You Were Here« von Pink Floyd wurde Herr Rondell, der unter seinem Anzug eine feuerfeste Schicht trug, mit Benzin übergossen und angezündet. Doch selbst er räumte ein, dass dieser Job manchmal mit Ängsten verbunden war. »Ich glaube, jeder hat Angst vor Feuer«, sagte er in einem online veröffentlichten Interview. »Wir wissen, wie es ist, Verbrennungen zu erleiden.«

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Formaneks Vierjahresplan für Münster

Es war mal wieder soweit: Vier Jahre nach dem letzten, durch die Corona-Pandemie in seinem Event-Charakter reduzierten Schildwechsel, der statt am 2. April 2020 erst im Mai ohne Publikum stattgefunden hatte, wurde Mark Formaneks Datum jetzt am Michaelisplatz in Münster wieder zu einem Happening.

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Die Menschenmenge löste sich auf; oft hörte man die Grußformel: »Bis in vier Jahren dann!«

Zeitüberfluß

Ein besonders humorvolles Beispiel, in einer Situation, in der mehr Zeit zur Verfügung steht, als gedacht, mit einem Mehr oder Zuviel an Zeit umzugehen, gibt der vorgestern im Alter von 61 Jahren an Leukämie verstorbene kanadische Stand-Up-Comedian Norm Macdonald. Er war berühmt dafür, mäandernde und verwirrende Geschichten mit teils abstrusen, kitschigen oder auch bitterbösen Pointen zu erzählen. Einen solch labyrinthartigen Witz über eine Motte in der Praxis eines Podologen breitete er im August 2009 in der Tonight Show mit Conan O’Brien aus.

Bei einer Vorstellung seines Buches Based on a True Story: Not a Memoir im September 2016 verriet Macdonald, wie es zu diesem ausufernd-kafkaesken Witz gekommen sei: Als Gast bei Conan O’Brien sei Macdonald von der Tatsache überrascht worden, daß ein weiteres Segment mit ihm in der Show nach einer Werbeunterbrechung vorgesehen wäre, er jedoch dafür kein Material mehr gehabt habe. Da habe er sich an einen Motten-Witz erinnert, den ihm sein ehemaliger Saturday Night Live-Kollege Colin Quinn erzählt habe. Er habe O’Brien in der Pause gefragt, wie lang das Segment nach der Werbung sein würde, hoffend, es wäre nicht länger als zwanzig Sekunden, denn länger würde er für den Motten-Witz nicht brauchen. O’Brien habe geantwortet: »Ungefähr sieben Minuten.« Also habe er den Witz ein wenig aufgebläht.

So wurde der Überfluß an Zeit mit einem Überfluß an Worten kompensiert und ausgefüllt.

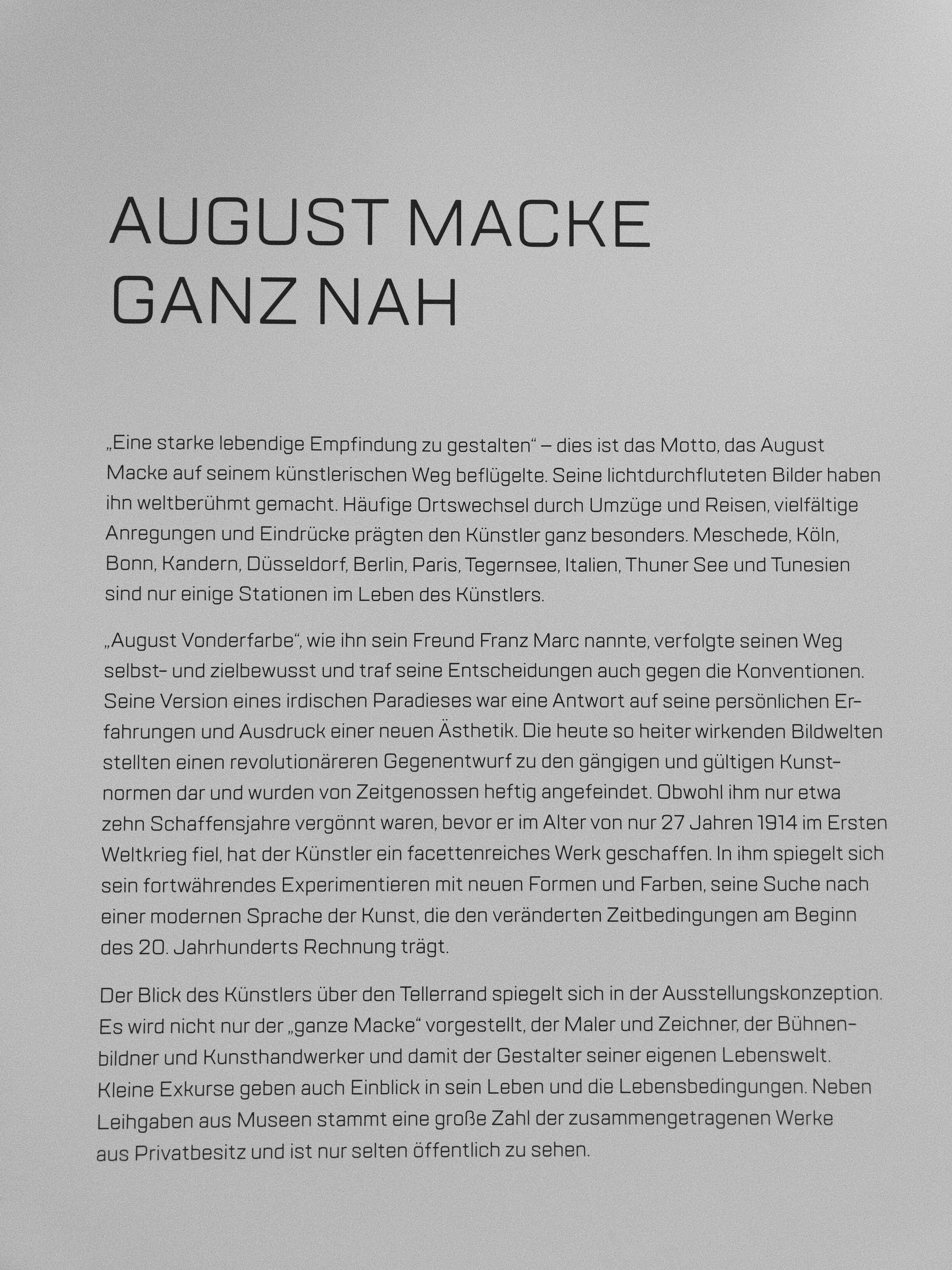

Ganz nah

Ganz nah wollte ich am gestrigen Dienstag nicht nur dem am 3. Januar 1887 im sauerländischen Meschede geborenen Künstler August Macke kommen; auch den vor drei Monaten eröffneten, 13,5 Millionen Euro teuren Neubau des Arnsberger Sauerland-Museums wollte ich inspizieren.

Da das Photographieren in der vorzüglichen und breitgefächerten Sonderausstellung untersagt war – mit Ausnahme eines Raumes, in dem die Biographie Mackes und seiner Familie multimedial präsentiert wurde – folgen Impressionen des Museumsgebäudes.

Das Sauerland-Museum in Arnsberg von der Ruhrstraße aus gesehen

Das Sauerland-Museum in Arnsberg von der Ruhrstraße aus gesehen

Blick vom Alter Markt auf den Haupteingang des Museums

Blick vom Alter Markt auf den Haupteingang des Museums

August Macke: Ganz nah. Der Text, hier von einer Museumswand abphotographiert, stammt von der Kuratorin der Ausstellung, Ina Ewers-Schultz, und findet sich in ähnlicher Form auch im Ausstellungskatalog

August Macke: Ganz nah. Der Text, hier von einer Museumswand abphotographiert, stammt von der Kuratorin der Ausstellung, Ina Ewers-Schultz, und findet sich in ähnlicher Form auch im Ausstellungskatalog

Die Mackes: Einblicke in die Familienbiographie

Die Mackes: Einblicke in die Familienbiographie

Nicht auf der Museumsinsel in Berlin, sondern an der Ruhr in Arnsberg: Das Treppenhaus des Sauerland-Museums

Nicht auf der Museumsinsel in Berlin, sondern an der Ruhr in Arnsberg: Das Treppenhaus des Sauerland-Museums

Souvenirs: Der in zweiter Auflage erschienene, 160 Seiten starke Ausstellungskatalog

Souvenirs: Der in zweiter Auflage erschienene, 160 Seiten starke Ausstellungskatalog

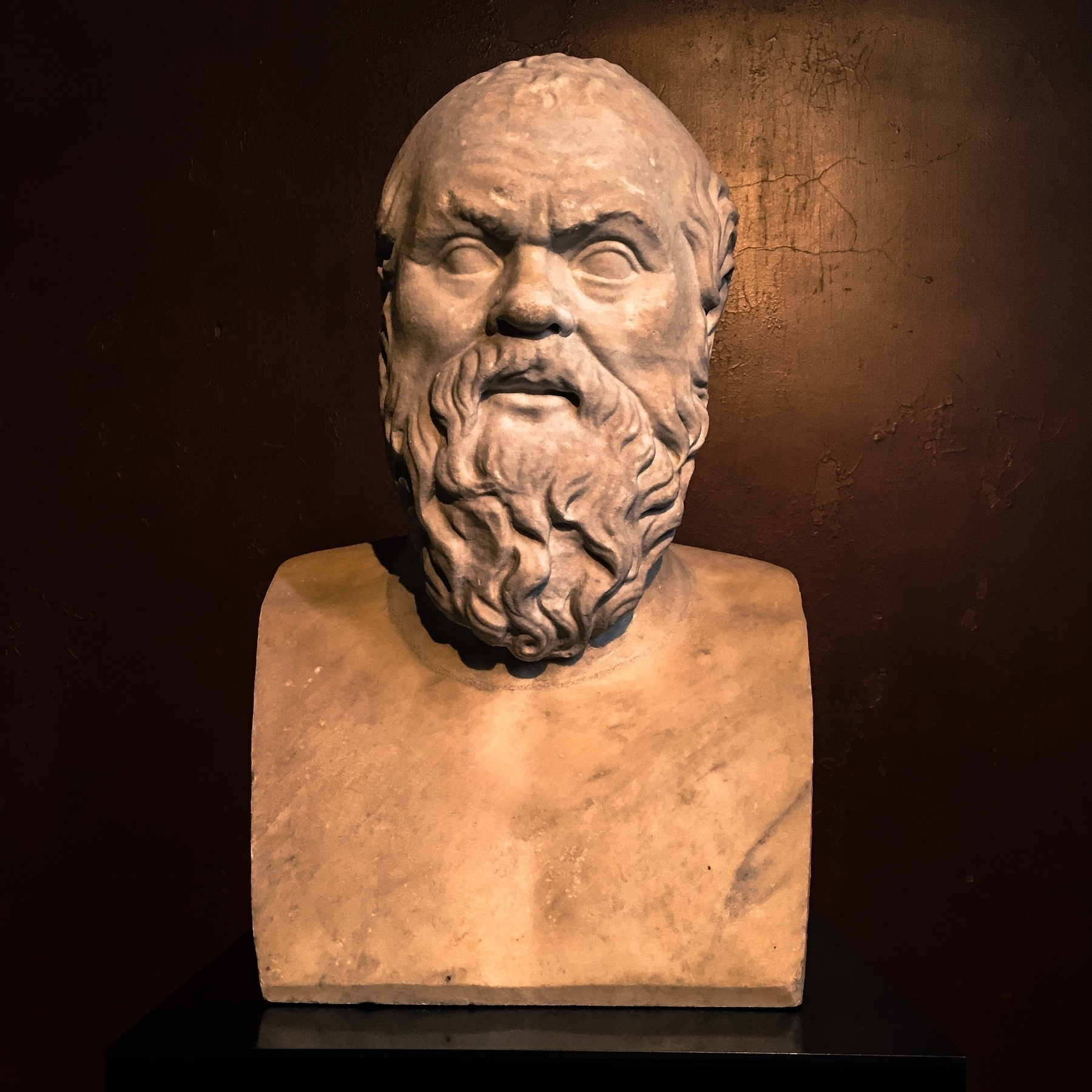

Unbildnisse

Als ich vor einigen Tagen im Niobidensaal des Berliner Neuen Museums eine Büste Sokrates’ entdeckte, die mit fünf anderen griechischen Denkern und Dichtern vor dem exklusiven, achteckigen Nordkuppelsaal der Nofretete-Büste Spalier zu stehen schien, erinnerte ich mich an den F.A.Z.-Fragebogen, den Hans Blumenberg 1982 ausgefüllt hatte, und in welchem er unter anderem auf die Frage nach seiner »Lieblingsgestalt in der Geschichte« antwortete: »Sokrates, weil man von ihm wenig genug weiß, um sich alles denken zu können«. Ich fragte mich, wie realistisch, wie lebensecht diese Sokrates-Darstellung wohl sei, zumal es sich bei ihr um eine »[r]ömische Kopie des 2. Jhs. n. Chr. nach griechischem Vorbild des 4. Jhs. v. Chr.« handelte. Doch ganz gleich, wie groß die Unähnlichkeit auch sein mag: man hätte es wohl kaum ertragen, nicht nur keine Schriften, sondern auch kein Bildnis dieses so herausragenden Philosophen zu besitzen.

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Bildnis des athenischen Philosophen Sokrates (um 470-399 v. Chr.)

Apropos Schriften: Interessanterweise taucht der Name Sokrates noch zwei weitere Male in Blumenbergs Fragebogen auf, und zwar: »Ihre Helden in der Wirklichkeit?Sokrates, weil er nichts geschrieben hat / Ihre Heldinnen in der Geschichte?Yanthippe [sic!], da sie Sokrates ertrug, obwohl er nichts schrieb«. Man kann sich den Münsteraner Vielschreiber und Allesnotierer beim Beantworten dieser beiden Fragen ganz gut verschmitzt lächelnd an seinem Schreibtisch in Altenberge vorstellen.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 88.

Back to the roots?

Ich finde in Nietzsches Nachlaß folgende nostalgische Ausführungen:

Wir nähern uns heute allen jenen grundsätzlichen Formen der Weltauslegung wieder, welche der griechische Geist, in Anaximander, Heraklit, Parmenides, Empedokles, Demokrit und Anaxagoras, erfunden hat, — wir werden von Tag zu Tage griechischer, zuerst, wie billig, in Begriffen und Werthschätzungen, gleichsam als gräcisirende Gespenster: aber dereinst, hoffentlich auch mit unserem Leibe!

Obschon der Philologe als ausdauernder Wanderer bekannt war, so möchte ich ihm einen modellathletischen Körper absprechen, wie man ihn etwa an der um 50-40 v. Chr. entstandenen Statue des troischen Priesters Laokoon studieren und bewundern kann (neben der ›edlen Einfalt‹ und der ›stillen Größe‹, die Winckelmann als Charakteristika herausgestellt wissen wollte).

Kam Nietzsche dem griechischen Denken auch noch so nahe: das wohldefinierte Körperideal der Alten zu adaptieren, blieb ihm ein unerfüllter Wunsch, was ihn – in Kombination mit seinem ungriechischen, ja geradezu walroßhaft anmutenden Schnauzbart – äußerlich als modernen Barbaren auswies.

Friedrich Nietzsche. Nachgelassene Fragmente 1884-1885. Neuausgabe, dtv, 1999, p. 679, NF-1885,41[4]. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Bd. 11.

Luca Giuliani. »Laokoons Autopsie.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft XI/2, Sommer 2017, pp. 53-78.

Antiquierte Expertise

Laut einem Artikel der New York Review of Books war der Franzose Hubert Robert (1733-1808) der bedeutendste Maler von Altertümern im 18. Jahrhundert. Eine derartige Spezialisierung klingt regelrecht modern. Seine Arbeitsleistung war erstaunlich: Er soll nicht weniger als eintausend Gemälde und um die zehntausend Zeichnungen angefertigt haben!

Colin B. Bailey. »Hubert Robert & the Joy of Ruins.« The New York Review of Books, Oct. 13, 2016, vol. LXIII, no. 15, pp. 35-7.

Ibuprofen

Nachdem der Orthopäde heute Morgen unter beängstigendem Knacken einen meiner Halswirbel reponiert hatte, fragte er mich, ob ich Ibuprofen kenne, denn er würde es mir gerne gegen die Schmerzen, die eben jener fehlgestellte Wirbel (vermutlich das Resultat eines übertrieben ausgeführten Vorhand-Topspins) in meinem Oberarm verursacht hat (und noch immer verursacht) verschreiben. Hier mußte ich an Peter Sloterdijks Zeilen und Tage denken, genauer an Sloterdijks Erfahrungen mit diesem Schmerzmittel. Am 20. Mai 2008 kritisiert er in Straford-upon-Avon eine Aufführung des Merchant of Venice:

Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.

Am 14. Juni 2008 notiert er in Wien nach einer Radtour an der Donau entlang:

Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen,

[…].

Schließlich ist der Leser am 26. September 2010 beim Doping im Backstage-Bereich des Philosophischen Quartetts dabei:

In der Maske ließ ich mir nicht nur die üblichen matten Farben verpassen, damit die Nase nicht glüht und die Stirn nicht spiegelt, ich half mir selber auch über die Runden mit 2 mal 1000 Milligramm Aspirin und einer Handvoll Ibuprofen.

Für eine Handvoll ist es bei mir wohl noch zu früh. Ich beginne mit kleinen Schritten und der ersten sogenannten »Filmtablette«. Mehr zu Sloterdijks Immunisierungsakrobatik findet sich in meiner im Oktober bei literaturkritik.de erschienenen Rezension.

Addendum, 1. Februar 2013: In der Tat scheinen Schriftsteller, nein: Künstler im allgemeinen (man denke etwa an die Drogeneskapaden der Sixties, in denen Musiker, Schriftsteller und Maler Joints, Kekse und Spritzen herumreichten wie den liturgischen Kelch!) Drogenexperimenten gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Wobei man als »Künstler« eigentlich schon von Natur aus (und insofern per definitionem) ein wenig neben der Spur denkt, sieht, existiert. Bei Sloterdijk, dem philosophischen Gesamtkunstwerk, erscheint der Ibuprofen-Konsum durchaus rational, also einzig als schmerzstillende Therapie, nicht als wie auch immer geartetes Kreativitätssteigerungsdoping. (Zum »Hirndoping« aktuell: https://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/hirndoping-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html) Wer weiß, unter welchen »Schmerzen« all die berühmten »Junkies« gelitten haben, die der Welt Songs, Bücher, Gemälde geschenkt haben? Macht uns das zu Sadisten? Wir ergötzen uns indirekt an ihrem Leid, was mich gerade an einen Aphorismus Stanisław Jerzy Lecs erinnert: »Frauen sind sadistisch: sie quälen uns mit den Leiden, die wir ihnen zufügen.« (Ist das ein Beitrag zur Sexismus-Debatte?) Doch zurück zu den Drogen: Von derartig »harten« Mittelchen sind wir ja weit entfernt. Unsere Wehwehchen (man beachte die beiläufige Verharmlosung durch Diminutivform) resultieren aus Zivilisationskrankheiten wie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, einen möglichst effetvollen Topspin zu ziehen etc. pp.

Addendum, 2. Februar 2013: Heute Morgen, im wattierten Ibuprofen-Rausch, kam mir folgender, leicht vernebelter Gedanke: Interessant wäre es auch, (literarische) Figuren, die drogensüchtig sind, miteinander zu vergleichen. Was zeichnet sie aus? Weshalb greifen sie zu Schmerzmitteln oder Psychopharmaka? Und welche Charaktere müßten genannt werden? Spontan fallen mir nur Sherlock Holmes und Dr. Jekyll ein. Man könnte auch über die Literatur hinausgehen. Ich denke an Dr. House, der seinen übermäßigen Vicodin-Konsum damit zu rechtfertigen sucht, daß er kein Schmerzmittelproblem habe, sondern vielmehr ein Schmerzproblem. Resultiert unsere Sympathie oder Faszination aus der Hilflosigkeit, Zerrissenheit oder aussichtslosen Abhängigkeit der Figuren? Oder sind wir vielleicht neidisch auf ihre (durch Drogen gesteigerten) Fähigkeiten?

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Die Kunst der Irritation

Wenn sich Bekanntes plötzlich verändert, wenn sich Statisches plötzlich bewegt, wenn Alben-Cover mehr zeigen als verdecken, wenn sie lebendig werden, einen eigenen Rhythmus bekommen, dann erst haben wir das Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit überwunden. Willkommen im Zeitalter des Defizitats. Flamboyant!

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

4514

Man kann dem US-Photographen Noah Kalina eine gewisse narzißtische Selbstdisziplin nicht absprechen. In seinem schon 2006 veröffentlichten Video Everyday zeigt er das eigene Altern in Zeitraffer. Nun hat er sein Projekt aktualisiert: Vom 11. Januar 2000 (Kalina war zu dem Zeitpunkt 19 Jahre alt) bis zum 30. Juni 2012 (kurz vor seinem 32. Geburtstag) porträtierte sich der Photograph jeden Tag selbst und fügte diese 4514 Einzelaufnahmen zu einem gut achtminütigen Video zusammen. Ist hier alles eitel?

Noah takes a photo of himself every day for 12.5 years 12,5 Jahre in 4514 Bildern

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Der Name der Rose

Ein paar weihrauchgeschwängerte Eindrücke von den Kreuzgangspielen im mittelfränkischen Feuchtwangen. Am gestrigen Abend wurde Umberto Ecos Der Name der Rose aufgeführt. (Leider war das Photographieren und Filmen während der Aufführung untersagt.) Eine spannende Geschichte mit überzeugenden Schauspielern in romanischer (Original-)Kulisse eines ehemaligen Benediktinerklosters. Über 500 Zuschauer waren begeistert – auch Kristy Husz.

Das Plakat

Das Plakat

Die Kulisse

Die Kulisse

Der Mönch

Der Mönch

[Ursprünglich (und mit 17 Photos) gepostet auf _Google+_]

Der Proto-Beatle

Am Dienstagnachmittag schlenderte ich mit Kristy Husz am »Antiquariat Michael Solder« – bekannt durch die Fernsehserie Wilsberg – vorbei, als mir im Schaufenster eine bronzene Dante-Büste auffiel. Ein ebenfalls am Schaufenster stehender Herr entgegnete auf meine Vermutung, daß es sich bei der Büste um den italienischen Dichter handelte: »Das ist doch Paul McCartney!« Als ich ihn darauf hinwies, daß McCartneys Nase viel kleiner sei, und daß es sich schon eher um John Lennon handeln könnte, wiederholte er: »Nein, das ist Paul McCartney!« Ich kam ihm insofern entgegen, als daß ich Dantes Stirntuch mit einem Hippie-Accessoire assoziierte, das – wenn die Büste bunt bemalt wäre – sicherlich den Union Jack zeigen würde. Außerdem zog ich eine Sgt.-Pepper-Uniform in Erwägung, die man ebenso sicherlich sehen könnte, wenn die Büste einen Körper hätte. Der Herr lächelte und schlich ohne ein Wort von dannen.

Dante, der Proto-Beatle

Dante, der Proto-Beatle

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Malerfürsten

In der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet Andreas Kilb auf Seite 22 von der großen Dürer-Ausstellung in Nürnberg. Im Text wird Dürer mehrmals als »(deutscher oder neuer) Apelles« bezeichnet. Mir kam der Name merkwürdig bekannt vor. Kilb schreibt zwar, daß Apelles ein »antike[r] Malerfürst[]« gewesen sei, doch so recht konnte ich ihn nicht zuordnen. Dann fiel es mir ein: In seiner Vignette »Auf Rhodos«, die im Abschnitt »Verfehlungen« in seinem Buch Die Sorge geht über den Fluß zu finden ist, schreibt Hans Blumenberg folgendes:

Apelles besucht Protogenes, seinen ihm an Berühmtheit dichtauf sitzenden Konkurrenten in der Malerei. In dessen Haus auf Rhodos trifft er ihn nicht an. Was da, im letzten Drittel des vierten vorchristlichen Jahrhunderts, geschah, berichtet Plinius im ersten nachchristlichen. Apelles zog, um einen Beweis seines Dagewesenseins zu hinterlassen, über die auf der Staffelei stehende Maltafel eine farbige Linie von höchster Feinheit (summae tenuitatis). Daran erkannte Protogenes bei seiner Heimkehr sogleich die Hand, die allein eines solchen Meisterstücks (tam absolutum opus) fähig wäre. Doch zog er nun selbst mit einer anderen Farbe in jene Linie hinein eine noch feinere (tenuiorem lineam) und entfernte sich wieder. Als Apelles seinen Besuch erneuerte, den Rivalen wiederum verfehlte, sah er beschämt, was auf der Maltafel geschehen war, und durchzog mit nochmals anderer Farbe beide Linien, so daß für weitere Verfeinerung kein Platz mehr blieb – im Doppelsinne: nullum relinquens amplius subtilitati locum. Protogenes fand sich bei der Rückkehr endgültig besiegt, holte den enteilten Apelles noch am Hafen ein, und bei nun besiegelter Freundschaft beschloß man, das Werk beider Hände unverändert der Nachwelt zu überliefern. Es wurde von allen bewundert, zumal von den Zunftgenossen, und fand schließlich den seines Ruhmes allein würdigen Besitzer: in Cäsars Haus auf dem Palatin. Als dieses zur Zeit des Augustus einem Brand zum Opfer fiel, folgte das Rätselwerk dem, der seine Größe erkannt hatte, nach.

[…]

Hans Blumenberg. »Auf Rhodos.« Die Sorge geht über den Fluß. Suhrkamp, 1987, pp. 171-2, hier p. 171.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

Kisses for Oscar

»The roses in her garden fade away / Not one left for her grave« – that’s what The Zombies sang in their song A Rose for Emily, released in 1968. As for Oscar Wilde you have to say: »The kisses on his gravestone fade away«, because a newly installed glass barrier avoids lip marks of admirers that destroy the writer’s memorial. How long will that wall be transparent?

John Tagliabue. »Walling Off Oscar Wilde’s Tomb From Admirers’ Kisses.« The New York Times, Dec. 15, 2011, https://www.nytimes.com/2011/12/16/world/europe/oscar-wildes-tomb-sealed-from-admirers-kisses.html

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]