Peter Sloterdijk

Der Grauseher

Peter Sloterdijk setzt in »Wer noch kein Grau gedacht hat« eine unscheinbare Unfarbe geistreich in Szene

In seiner Februar-Ausgabe des Jahres 1974 druckte das amerikanische Magazin High Fidelity einen Text ab, der den seltsam anmutenden Titel »Glenn Gould interviewt Glenn Gould über Glenn Gould« trug. In diesem höchst amüsanten Vexierspiel der Identitäten, für das der kanadische Ausnahmepianist Glenn Gould (1932–1982) eine lebenslange Leidenschaft empfand, findet sich die folgende Passage, in der es um Ästhetik und Moral geht: Weiterlesen auf literaturkritik.de

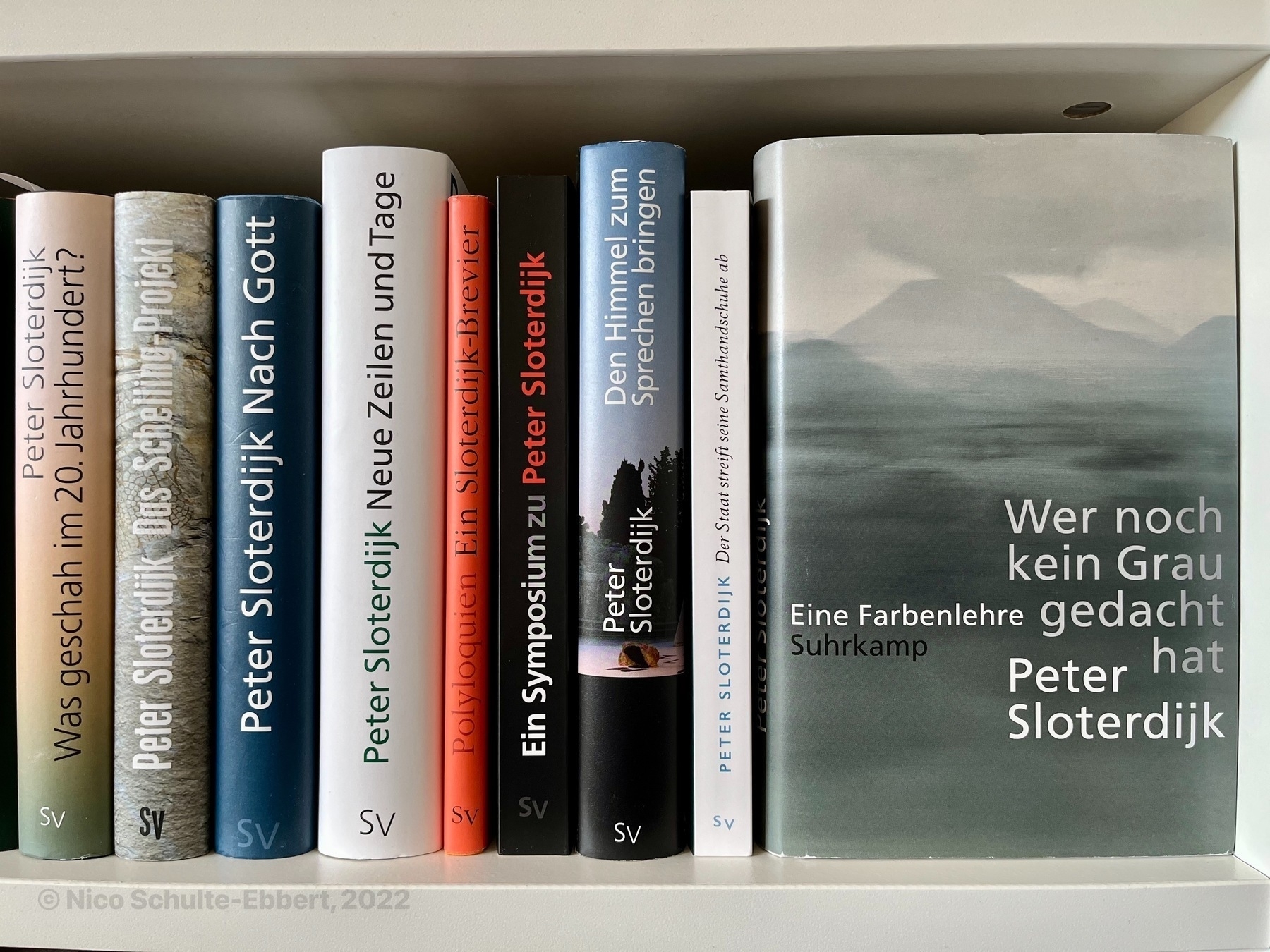

Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)

Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)

Kolaphologie

In der Bergpredigt erhält der Gläubige im Abschnitt »Vom Vergelten« die folgende Verhaltensanweisung:

Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Mt 5.39; LU84, Ausg. 2006)

Am 3. Januar 2011 notiert der Philosoph Peter Sloterdijk in Uga, einem kleinen Weindorf in der Provinz Las Palmas im Süden Lanzarotes, den »Beruf: Kolaphologe«, um sogleich auszuführen:

Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen.

Neun Jahre nach dieser kanarischen Notiz kommt Sloterdijk in seinem theopoetischen Werk Den Himmel zum Sprechen bringen erneut auf diese Bibelstelle zurück, und zwar im siebzehnten Kapitel, das mit »Poesien der Übertreibung: Die religiösen Virtuosen und ihre Exzesse« betitelt ist:

Daß das hyperbolische Reden in der Christosphäre ein altes Heimatrecht genießt, belegen die zahlreichen vom Evangelisten Matthäus zusammengetragenen Jesusworte, in denen sich gelegentlich ein leiser Übertreibungshumor ausspricht - es ist ein Humor ohne Lächeln, den man häufig buchstäblich mißverstand: Gott sei imstande, Abraham Kinder aus Steinen zu machen; seine Vorhersehung habe die Haare auf dem Kopf der Menschen gezählt; dem, der einem den Mantel stiehlt, solle man den Rock dazugeben; schlage dir jemand auf die rechte Wange, biete auch die linke an (wobei der Ohrfeigengeber ambidextrisch begabt sein sollte, weil er, um die rechte Wange zu treffen, zuerst mit der linken Hand geschlagen haben müßte).

Der erste Angreifer ist also kein aggressiver Linkshänder gewesen, der den zweiten Schlag auf die linke Wange seines Gegenübers wesentlich ungeschickter hätte ausführen müssen, sondern ein beidhändig austeilender Schläger, quasi mit voller Durch- oder besser Zuschlagskraft.

Vor dem Hintergrund des geringen Linkshänder-Anteils in nahezu allen observierten Zivilisationen und des noch viel geringeren Anteils manuell nicht-dominant agierender Menschen, möchte ich den Rechtshänder zurück ins kolaphologische Boot holen und ihn als biblischen Bösewicht rehabilitieren. Sollte der erste Treffer tatsächlich die rechte Wange des Opfers gerötet haben, könnte man dem rechtshändigen Ohrfeigengeber eine Präferenz der Rückhand unterstellen. Damit wäre nicht nur der bis in die Vorgeschichte reichenden Händigkeitsstatistik genüge getan; man könnte zugleich diese Bibelstelle als die wohl früheste Erwähnung einer rund anderthalb Jahrtausende später durch Sportarten wie Tennis, Tischtennis oder Badminton populär gemachten Schlagtechnik präsentieren. Auch dies läge im Aufgabenbereich einer bislang noch nicht institutionalisierten Kolaphologie.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, p. 549.

Peter Sloterdijk. Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie. 2. Aufl., Suhrkamp, 2020, p. 229.

Sloterdijks Berufe

- Opiniater / Facharzt für Erkrankungen des Meinungsapparats

- Fachmann für nicht-periodische Kachelsysteme

- Skorpionmelker

- Anomalist

- Brainfood-Berater

- Licht-Konservator

- Komponist für Veterinärmusik

- Empathieplünderer

- Oligarchenseelsorger

- Schrumpfungskommissionsberater

- Kryptozoologe: Experte für nie festgestellte Tiere

- Lawn doctor an Bord eines Kreuzfahrtschiffs

- Implantationssoziologe

- Gratis-Dienste-Berater (hilft Ihnen, alles zu bekommen, ohne je in die eigene Tasche zu greifen)

- Erdbeweger (steirisch)

- Paläo-Ozeanograph / Jeder Beruf ist ein nicht geschriebener Roman in der comédie humaine unserer Tage. Man muß mehr denn je Romane nicht schreiben

- Gasfeuerzeug-Adapter-Designer (es gibt ca. 3000 Modelle von Gasfeuerzeugen in der Welt, davon die meisten mit Hilfe von speziellen Aufsteckröhrchen nachfüllbar)

- Luxurologe

- Sizilianist

- Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen

- Ungeschehenmacher

- Resilienz-Berater

- Traum-Restaurator

- Internist, nicht-medizinisch

- Menetekel-Kalligraph

- Hersteller von Zielfernrohren für Flinten zur Subventionen-Jagd

- reputation defender

- Inkarnationsberater

- Nahegeher

- Erwartungenübertreffer

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, pp. 22, 64, 121, 166, 168, 169, 333, 368, 383, 393, 428, 433, 445, 446, 454, 455, 456, 462, 520, 549, 553.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, pp. 17, 255, 261, 324, 361, 376, 386, 423, 427.

Das Ende der Schönheit

Finde in Sloterdijks Notizen unter dem Datum des 29. September 2011 die triviale, aber erstaunliche Feststellung: »Casanova soll gesagt haben, auch die schönste Frau ist an den Füßen zu Ende.« Diese Äußerung ist in ihrer Resignation zugleich tröstlich als auch lächerlich. Tröstlich, weil einem die engen Grenzen der physischen Attraktivität leger vor Augen geführt werden; lächerlich, weil Casanova die weiten Dimensionen der psychischen Schönheit nicht wahrnehmen konnte oder wollte; die Kartographierung der terra incognita fand nicht statt.

Peter Sloterdijk. Neue Zeilen und Tage. Notizen 2011-2013. Suhrkamp, 2018, p. 160.

Lektoratsbrevier

Erst kürzlich erwarb ich die von Suhrkamps Cheflektor Raimund Fellinger 2018 zusammengestellten Polyloquien Peter Sloterdijks, ein bündiges Best-of von Texten des »merkwürdige[n] Bastard[s]« aus Karlsruhe. Das Besondere an diesem Brevier ist weder die Themenvielfalt noch die Neologismendichte; atemberaubend ist das Versagen des Lektorats!

Vor allem die unter dem Titel »Literaturhistoriker« abgedruckte Passage versammelt auf gerade einmal elf Seiten acht Fehler, darunter so Kurioses wie »beargwôhnten«, »irnpliziert«, »Srufe« oder »urid«. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wäre dieses Konvolut in aller Schnelle zusammegestoppelt und fahrlässig eingescannt worden. Für ein Haus wie Suhrkamp und den so beschlagenen, erst vor drei Monaten unerwartet verstorbenen Fellinger ein Armutszeugnis.

Peter Sloterdijk. Polyloquien. Ein Brevier. Zusammengestellt und mit einer Gebrauchsanweisung versehen von Raimund Fellinger. Suhrkamp, 2018, pp. 73, 16, 18, 25.

Aggressive Linkshänder

Im Matthäusevangelium (Mt 5,38-9) findet sich unter der Überschrift »Vom Vergelten« folgende Passage: »Ihr habt gehört, dass gesagt ist (2. Mose 21,24): ›Auge um Auge, Zahn um Zahn.‹ Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben wollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar.« (Lutherbibel, durchges. Ausg. 2006) Nun sind Backpfeifen sicherlich nichts Besonderes, würde es sich beim ersten hier erwähnten Schlag nicht um die rechte Wange handeln. Peter Sloterdijk notiert unter Datum des 3. Januar 2011 in Zeilen und Tage: »Beruf: Kolaphologe / Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde […], so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor.« Ist die noch heute vorherrschende Diskriminierung der Linkshänder (Scheren, Soßenkellen, Gitarrensaiten etc. pp.), die auch durch negativ konnotierte Ausdrücke wie »linkisch«, »zwei Linke Hände haben« oder »links liegen lassen« Einzug in die Sprache gehalten hat, also insgeheim ein großangelegter Racheakt der sich in der Überzahl befindenden Rechtshänder-Christen?

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Ibuprofen

Nachdem der Orthopäde heute Morgen unter beängstigendem Knacken einen meiner Halswirbel reponiert hatte, fragte er mich, ob ich Ibuprofen kenne, denn er würde es mir gerne gegen die Schmerzen, die eben jener fehlgestellte Wirbel (vermutlich das Resultat eines übertrieben ausgeführten Vorhand-Topspins) in meinem Oberarm verursacht hat (und noch immer verursacht) verschreiben. Hier mußte ich an Peter Sloterdijks Zeilen und Tage denken, genauer an Sloterdijks Erfahrungen mit diesem Schmerzmittel. Am 20. Mai 2008 kritisiert er in Straford-upon-Avon eine Aufführung des Merchant of Venice: »Obwohl ich das Stück fast auswendig kenne, blieb es mir fremd, stimmungslos. Was die Schauspieler in ihrer juvenilen, übertrainierten Munterkeit von sich gaben, war für mich kaum als Shakespeares Englisch zu erkennen, es klang eher wie eine überdrehte Schüleraufführung. Natürlich war ich durch zu viel Ibuprofen verstimmt.« Am 14. Juni 2008 notiert er in Wien nach einer Radtour an der Donau entlang: »Bin rechtzeitig wieder zu Hause, um a) die Zahnschmerzen, die seit Monaten nie ganz verschwunden waren, wieder mit einer Dosis Ibu niederzukämpfen, […].« Schließlich ist der Leser am 26. September 2010 beim Doping im Backstage-Bereich des Philosophischen Quartetts dabei: »In der Maske ließ ich mir nicht nur die üblichen matten Farben verpassen, damit die Nase nicht glüht und die Stirn nicht spiegelt, ich half mir selber auch über die Runden mit 2 mal 1000 Milligramm Aspirin und einer Handvoll Ibuprofen.« Für eine Handvoll ist es bei mir wohl noch zu früh. Ich beginne mit kleinen Schritten und der ersten sogenannten »Filmtablette«. Mehr zu Sloterdijks Immunisierungsakrobatik findet sich in meiner im Oktober bei literaturkritik.de erschienenen Rezension.

Addendum, 1. Februar 2013: In der Tat scheinen Schriftsteller, nein: Künstler im allgemeinen (man denke etwa an die Drogenexperimente der Sixties, in denen Musiker, Schriftsteller und Maler Joints, Kekse und Spritzen herumreichten wie den liturgischen Kelch!) Drogenexperimenten gegenüber nicht abgeneigt zu sein. Wobei man als »Künstler« eigentlich schon von Natur aus (und insofern per definitionem) ein wenig neben der Spur denkt, sieht, existiert. Bei Sloterdijk, dem philosophischen Gesamtkunstwerk, erscheint der Ibuprofen-Konsum durchaus rational, also einzig als schmerzstillende Therapie, nicht als wie auch immer geartetes Kreativitätssteigerungsdoping. (Zum »Hirndoping« aktuell: http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/hirndoping-jeder-fuenfte-student-nimmt-mittel-zu-leistungssteigerung-a-880810.html) Wer weiß, unter welchen »Schmerzen« all die berühmten »Junkies« gelitten haben, die der Welt Songs, Bücher, Gemälde geschenkt haben? Macht uns das zu Sadisten? Wir ergötzen uns indirekt an ihrem Leid, was mich gerade an einen Aphorismus Stanisław Jerzy Lecs erinnert: »Frauen sind sadistisch: sie quälen uns mit den Leiden, die wir ihnen zufügen.« (Ist das ein Beitrag zur Sexismus-Debatte?) Doch zurück zu den Drogen: Von derartig »harten« Mittelchen sind wir ja weit entfernt. Unsere Wehwehchen (man beachte die beiläufige Verharmlosung durch Diminutivform) resultieren aus Zivilisationskrankheiten wie den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, einen möglichst effetvollen Topspin zu ziehen etc. pp.

Addendum, 2. Februar 2013: Heute Morgen, im wattierten Ibuprofen-Rausch, kam mir folgender, leicht vernebelter Gedanke: Interessant wäre es auch, (literarische) Figuren, die drogensüchtig sind, miteinander zu vergleichen. Was zeichnet sie aus? Weshalb greifen sie zu Schmerzmitteln oder Psychopharmaka? Und welche Charaktere müßten genannt werden? Spontan fallen mir nur Sherlock Holmes und Dr. Jekyll ein. Man könnte auch über die Literatur hinausgehen. Ich denke an Dr. House, der seinen übermäßigen Vicodin-Konsum damit zu rechtfertigen sucht, daß er kein Schmerzmittelproblem habe, sondern vielmehr ein Schmerzproblem. Resultiert unsere Sympathie oder Faszination aus der Hilflosigkeit, Zerrissenheit oder aussichtslosen Abhängigkeit der Figuren? Oder sind wir vielleicht neidisch auf ihre (durch Drogen gesteigerten) Fähigkeiten?

[Ursprünglich gepostet auf Google+]

Ursula

Thomas Kapielski hätte sich den gesamten ersten Absatz seiner Rezension sparen können, hätte er die »datierten Notizen« Peter Sloterdijks gründlicher gelesen: Am 19. Mai 2008, also ein Jahr vor diesem »ominösen« Ursula-Eintrag aus New York, steht dort auf Seite 27, notiert in Coventry: »Rufe Ursula noch vom Hotel aus an, um ihr zum Geburtstag zu gratulieren, was sicherlich gut aufgenommen wurde. Für diesmal war die berechtigte Furcht, einen vergeßlichen Bruder zu haben, wenn nicht widerlegt, so doch gemildert.« Sloterdijk wird zu dieser Rezension sicherlich etwas Pointiertes in sein Notizheft geschrieben haben.

Thomas Kapielski. »Kann man sich Hegel beim Fernsehen vorstellen?« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13. Aug. 2012, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/sloterdijks-notizbuecher-kann-man-sich-hegel-beim-fernsehen-vorstellen-11853492.html.

[Ursprünglich gepostet auf Google+]