Philosophisches

Der Dienstschreibtisch des Philosophen

Brigitte Heeke berichtet in der aktuellen Ausgabe der Unizeitung wissen|leben der Universität Münster, daß der dienstlich zur Verfügung gestellte Schreibtisch Hans Blumenbergs – anders als dessen privater – nach einigen Umzügen wieder im Philosophikum am Domplatz stehe und in Raum 320 von Nicolas Koj aktiv genutzt werde.

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

Blumenbergs Schreibtisch im Büro Nicolas Kojs im Philosophikum (© Stefan Klatt)

In dem Artikel heißt es, daß »Dr. Nadine Mooren, die hier arbeitete, bevor sie 2024 nach Göttingen wechselte, [...] den Tisch vor dem Sperrmüll gerettet und einige weitere Nutzer des Möbelstücks recherchiert« habe, darunter Blumenbergs Vorgänger Joachim Ritter (1903-1974). Doch von vorsichtigem oder gar andächtigem Umgang kann nicht die Rede sein:

Gegenstände von Berühmtheiten zu verehren, ist nicht das Anliegen des Philosophischen Seminars. So fristete der dienstliche Blumenberg-Schreibtisch Erzählungen zufolge zwischenzeitlich auch ein wenig beachtetes Dasein auf einem Flur, wovon kleinere, nicht zitierfähige studentische Inschriften zeugen.

Der private Schreibtisch des Philosophen, der heute im niedersächsischen Bad Salzdetfurth steht und seinen neuen Besitzer Uwe Wolff zu dessen Erinnerungsarbeit am Mythos inspiriert hat, weist statt Pennäler-Schmierereien »zahlreiche Ringe von Tee- oder Kaffeepötten« auf.

Donald Trump, Profi-Wrestler

Die Episode »How the Attention Economy Is Devouring Gen Z — and the Rest of Us« der Ezra Klein Show erinnerte mich an Roland Barthes’ Essay »Die Welt des Catchens«. Kleins Gesprächsgast Kyla Scanlon zeigte Parallelen zwischen Barthes’ modernem Mythos und Donald Trump auf:

There’s the theatrics. Like the show must go on type of thing in WWE. Like there’s this great essay by Roland Barthes that I always talk about, but it’s called The World of Wrestling. And he talks about how they’re always in character. They’re always doing stunts and performance. And it’s just always a show. Increasingly elements of politics, you know, have elements of wrestling. Like there’s this theatric pursuit of justice, this theatric pursuit of truth. And you can kind of align it with like how wrestling has a heel. And there’s always a bad guy that you have to defeat. And then you defeated the bad guy and you did a great job. And now on to your next opponent, which is kind of how Trump moves throughout his presidency. Like he got bored of the war, essentially.

Mir scheinen Barthes’ Beobachtungen des Publikums (um im Trump-Vergleich zu bleiben: der Bevölkerung, der Wähler, der Anhänger und Fans) ebenfalls wichtig zu sein. Barthes schreibt:

Dem Publikum ist es völlig egal, ob beim Kampf getrickst wird oder nicht, und es hat recht; es überläßt sich der primären Macht des Spektakels, die darin besteht, jedes Motiv und jede Konsequenz zu beseitigen. Wichtig ist ihm nicht, was es glaubt, sondern was es sieht.

[…]Der Zuschauer interessiert sich nicht für die aufsteigende Linie des Kampfglücks, sondern für eine Momentaufnahme bestimmter Leidenschaften.

Der Zuschauer-Wähler wird vom Präsident-Wrestler mit Spektakel und Leidenschaften gedopt, was jenen in Abhängigkeit von diesem bringt; es entsteht ein Konsument-Dealer-Verhältnis. Doch auch überzeichnete Gesten des show- und businessman halten den MAGA-Fan bei Laune:

Außer über die Grundbedeutung seines Körpers verfügt der Catcher über episodische, doch stets passend eingesetzte Erläuterungen, die durch Gesten, Posen und Mimiken fortwährend zur besseren Lesbarkeit des Kampfes beitragen und damit die Bedeutungsintention bis zur äußersten Evidenz treiben. Bald triumphiert der Catcher mit abscheulich verzerrter Visage, während er auf dem guten Sportler kniet; ein andermal wirft er der Menge ein süffisantes Grinsen zu, das baldige Rache ankündigt; dann wieder schlägt er, bewegungsunfähig auf der Matte, mit den Armen heftig auf den Boden, um allen die Unerträglichkeit seiner Lage zu bedeuten; oder er errichtet schließlich ein komplexes Gefüge von Zeichen, die verständlich machen sollen, daß er mit gutem Recht das stets vergnügliche Bild des Nörglers verkörpert, der unermüdlich über seine Unzufriedenheit schwadroniert.

Das ist er, der Mythos des modernen US-Präsidenten: Nur wer ein Talent für derartig expressive Zeichenverwendungen besitzt, kann auf der Klaviatur der Leidenschaften meisterhaft spielen und die Spitzenposition an der Wahlurne belegen.

Was das Publikum verlangt, ist das Bild der Leidenschaft, nicht die Leidenschaft selbst. Ein Wahrheitsproblem gibt es beim Catchen sowenig wie beim Theater. Hier wie dort richtet sich die Erwartung auf die nachvollziehbare Gestaltung moralischer, gewöhnlich verborgener Situationen. Dieses Ausstülpen der Innerlichkeit zugunsten äußerer Zeichen, diese Erschöpfung des Inhalts durch die Form ist das eigentliche Prinzip der triumphierenden klassischen Kunst.

Wer so »das große Spektakel von Schmerz, Niederlage und Gerechtigkeit« auf der Tonleiter der Emotionen seiner Zuschauer spielt, dem muß ein falscher Ton nicht verziehen werden, denn dieser ist Teil einer großen, wunderschönen Symphonie.

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

Letzte Gedanken, letzte Fragen, höchste Zeit: Zum Jahresende

Ende Oktober 1950 notiert Hans-Robert Jauss (1921-1997) in sein Tagebuch der Doktorarbeit den folgenden ›zeitlosen‹ Fund:

Beim Durchblättern alter Tagebücher aus der Schülerzeit fand ich folgende erste Einträge über das ›Zeitproblem‹: Silvester 1939 … Ist ja an u. für sich Blödsinn, zu feiern, Sylvester ist ein relativer Begriff (kürzlich las ich wir seien eigentlich im Jahre 1946 nach Christus). Die Einteilung in Jahre ist willkürlich. Doch braucht man einen Zeiteinschnitt entweder um zu verhindern, ihn zu übersehen oder um darüber zu trauern wie schnell die Zeit verfliegt. Blödsinn. Für mich verfloss sie selten schnell (das tut sie eigentlich bloß, wenn man sie vergisst, wenn man überhaupt nicht mehr fühlt, was Zeit ist). So war es zum Beispiel in Immenstadt. Erst nachträglich stellt man fest: Wie schnell ging’s vorüber! Wenn ich mir denke, was liegt eigentlich alles innerhalb eines Jahres, so muss ich eigentlich sagen: Sie verfließt sehr langsam. Doch das will ich nicht tun. Man kommt in das größte Gedankenchaos, wenn man über die Zeit nachdenkt. Es ist ja individuell verschieden, wie man das auffasst: Wenn einem langweilig ist, so sagt man: sie geht langsam vorüber. Hat man viel geleistet in einem Zeitraum und blickt zurück (wie in diesem ereignisreichen Jahr) so kommt man zum gleichen Schluss. Hat man viel zu tun und

[sieht]nicht hinaus, so vergeht die Zeit schnell. Das Glück liegt aber im Zeitlosen! Ein guter Film lässt einen Zeit und Umwelt vergessen, ebenso ein gutes Buch und ein schönes Musikstück! Für einen, der an die Ewigkeit glaubt, kann es keine Zeitpunkte geben: für den ist die Zeit konstant! Jetzt weiß ich aber buchstäblich nicht mehr weiter! —

Zum Jahresende füge ich folgend und abschließend 40 Fragen an, die ich vor einigen Wochen zufällig im Netz gefunden habe, und die teilweise nachdenklich und demütig stimmen, sofern man sie ernst nimmt. Es kann nicht schaden, sich für deren ehrliche Beantwortung etwas Zeit zu nehmen, um Zeit zu bekommen:

- Was haben Sie dieses Jahr getan, was Sie noch nie getan haben?

- Haben Sie Ihre Vorsätze für das neue Jahr eingehalten?

- Hat jemand, der Ihnen nahesteht, ein Kind bekommen?

- Ist jemand gestorben, der Ihnen nahestand?

- Welche Städte/Staaten/Länder haben Sie besucht?

- Was würden Sie sich für das nächste Jahr wünschen, das Ihnen in diesem Jahr gefehlt hat?

- Welches Datum aus diesem Jahr wird Ihnen in Erinnerung bleiben, und warum?

- Was war Ihr größter Erfolg in diesem Jahr?

- Was war Ihr größter Mißerfolg?

- Welche anderen Schwierigkeiten hatten Sie zu bewältigen?

- Hatten Sie eine Krankheit oder Verletzung?

- Was war das Beste, das Sie gekauft haben?

- Wessen Verhalten war ein Grund zum Feiern?

- Wessen Verhalten hat Sie entsetzt?

- Wohin ist das meiste Geld geflossen?

- Worüber haben Sie sich wirklich, wirklich, wirklich aufgeregt?

- Welches Lied wird Sie immer an dieses Jahr erinnern?

- Sind Sie im Vergleich zum letzten Jahr um diese Zeit: glücklicher oder trauriger? Dünner oder dicker? Reicher oder ärmer?

- Was hätten Sie gerne öfter gemacht?

- Was hätten Sie gerne weniger getan?

- Wie verbringen Sie die Feiertage?

- Haben Sie sich dieses Jahr verliebt?

- Hassen Sie jetzt jemanden, den Sie letztes Jahr um diese Zeit noch nicht gehaßt haben?

- Was war Ihre Lieblingssendung?

- Welches war das beste Buch, das Sie gelesen haben?

- Was war Ihre größte musikalische Entdeckung in diesem Jahr?

- Welcher war Ihr Lieblingsfilm?

- Was war Ihr Lieblingsessen?

- Was haben Sie sich gewünscht und bekommen?

- Was haben Sie sich gewünscht und nicht bekommen?

- Was haben Sie an Ihrem Geburtstag gemacht?

- Welche Sache hätte Ihr Jahr unermeßlich befriedigender gemacht?

- Wie würden Sie Ihre persönliche Mode in diesem Jahr beschreiben?

- Was hat Sie bei Verstand gehalten?

- Welchen Prominenten/welche Person des öffentlichen Lebens haben Sie am meisten bewundert?

- Welches politische Thema hat Sie am meisten aufgewühlt?

- Wen haben Sie vermißt?

- Wer war die beste neue Person, die Sie kennengelernt haben?

- Welche wertvolle Lektion für das Leben haben Sie in diesem Jahr gelernt?

- Wie lautet ein Zitat, das Ihr Jahr zusammenfaßt?

Kants Schüler und Kants Richter

Bei Hans Blumenberg finde ich die folgende philosophiehistorische Einschätzung:

Der Berliner Arzt Markus Herz war, nach der Qualität des Briefwechsels mit seinem Lehrer zu urteilen, der bedeutendste Schüler Kants.

Herz starb im Januar 1803, gut ein Jahr vor seinem Lehrer. Ich frage mich, ob es heute, an Kants 300. Geburtstag, noch Kant-Schüler gibt – von bedeutenden oder gar dem bedeutendsten zeitgenössischen einmal abgesehen. Hat uns Kant, 220 Jahre nach seinem Tod, immer noch etwas zu sagen oder beizubringen? Kann er uns noch ›belehren‹, oder haben wir uns inzwischen oberlehrerhaft zu seinen Richtern aufgeschwungen?

Wolf Singers Intelligenzen

Im Rahmen der öffentlichen Ringvorlesung des Zentrums für Wissenschaftstheorie der WWU Münster zum Thema Menschenbilder in der Wissenschaft sprach am 11. Mai 2023 von 18 bis 20 Uhr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolf Singer vom Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirnforschung über »Menschenbilder aus den Perspektiven der Selbstwahrnehmung und neurobiologischer Fremdbeschreibung: Der Versuch eines Brückenschlags« im Hörsaal F4 des Münsteraner Fürstenberghauses.

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Hörsaal F4 im Fürstenberghaus und Blick auf Dom, St. Lamberti und LWL-Museum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Singer befaßte sich mit den folgenden, eminent wichtigen, fundamentalen Fragen: Verändern künstlich-intelligente Systeme unser Menschenbild? Worin ähneln sich künstlich- und natürlich-intelligente Systeme? Müssen wir vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen unsere Konzepte der Willensfreiheit und des Bewußtseins revidieren?

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Stefan Roski, Geschäftsführer des ZfW, und Wolf Singer

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

KI vs. Stubenfliege

Die Evolution hat offenbar das Problem gelöst, bei Zimmertemperatur mit minimalem Energieverbrauch und mit nicht gerade optimalen Elementen wie Neuronen das zu erreichen, was Supercomputer, die man auf Tiefsttemperaturen kühlen muß, gerne machen würden. Wieviel Energie so ein Supercomputer benötigt, um einigermaßen intelligente Antworten geben zu können! Allein der Strom, der benötigt wird, um ChatGPT-3 zu trainieren, kostet einige hundert Millionen Dollar! Dagegen wirkt das autonome Leben einer Stubenfliege geradezu utopisch, ja übernatürlich: was eine unscheinbare Musca domestica alles leisten muß, um in einer komplexen Welt zu überleben, grenzt an ein neurobiologisches Wunder.

Dieser Vergleich zeigt, daß hier völlig konträre Prinzipien vorliegen müssen: Es gibt gewaltige strukturelle Differenzen zwischen künstlichen und natürlichen Systemen. (Singer verriet in der abschließenden Diskussion, daß es geheime Projekte von Google, Microsoft oder IBM gebe, die sich mit analogen Computern beschäftigten.) Während künstliche Systeme linear arbeiten, serielle Verbindungen (keine Querverbindungen) und strikte Hierarchien (keine Rückkopplungen) besitzen (sie sind dumm, weil sie nur das können, was ihnen durch iterative Lernvorgänge beigebracht worden ist), zeichnen sich natürliche Systeme durch die Parallelität von Funktionen, massive reziproke Verbindungen, eine Fülle von Rückkopplungsverbindungen zwischen höheren und niedrigen Verarbeitungsstufen sowie enge Vernetzung von Verarbeitungsmodulen (small world network) aus.

Computer operieren mit digitalen Variablen (0, 1) und ohne interne Dynamik: es gibt keine zeitliche Relation (Zeit spielt keine Rolle). Die Schalterelemente des Gehirns indes sind Neuronen (nicht-lineare, analoge Operatoren), kontinuierliche Variablen (Potential kann verschiedene Werte annehmen); die Schaltkreise oszillieren.

Die Hundewolke

Die neurobiologische Repräsentation eines komplexen, polymodalen Objektes (Singer verwendete das Beispiel eines Hundes, dessen Bellen man wahrnimmt, dessen Fell man fühlt etc.) ist eine ganz komplizierte, raum-zeitliche ›Aktivitätenwolke‹, die durch musterspezifische Eingangssignale in das Netz gespeist werden, die mit der Architektur des Netzwerkes interagieren. Dieses Netzwerk fungiert als inneres Modell der Welt, weil es in seiner strukturellen Ausbildung aufgrund genetischer Vorgaben schon sehr viel Wissen über die Welt hat, Wissen, das zusätzlich noch überformt wird durch Lernvorgänge. Das bedeutet, daß das Substrat unserer Wahrnehmung das Ergebnis einer Rekonstruktion ist, die dadurch zustande kommt, daß Signale aus der Umwelt mit einem System interagieren, dessen Architektur Vorwissen, Erwartungen, Hypothesen enthält, und aus dem Vergleich entsteht dann ebenjene Wolke, die als das interpretiert wird, was wir kennen, etwa ein Hund.

In Anspielung auf die Haeckelsche Biogenetische Grundregel, die besagt, daß die Ontogenese eine verknappte Rekapitulation der Phylogenese ist, fuhr Singer fort: Ein Teil des Weltwissens ist durch die Evolution erworben, also in den Genen gespeichert. Ein anderer Teil wird nach der Geburt durch Lernvorgänge an die jeweils spezifischen und aktuellen realen Gegebenheiten angepaßt, und diese eleganten Lernmechanismen erfolgen nach Regeln, die sich deutlich von denen künstlicher Systeme unterscheiden, siehe die Hebbsche Regel.

Das Gedächtnis des Teiches

Singer zog dann zur Verdeutlichung das Bild eines ruhigen Teiches mit völlig glatter Wasseroberfläche heran, in die ein Kind zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Orten unterschiedlich große Steine wirft, so daß unterschiedliche Wellenmuster, Interferenzen entstehen. »Der Teich«, so Singer, »erinnert sich solange an die Ereignisse, als diese Wellen anhalten.« Neuronale Netze verhalten sich wie ein Teich: Wenn Informationen hereinkommen, entstehen Muster, die das Resultat eines Vergleichs der sensorischen Eingänge mit der bereits vorgegebenen Struktur sind. Sollte dies stimmen, betonte Singer, stünde die Neurobiologie derzeit vor einem Paradigmenwechsel. Auf den Diskurs der Willensfreiheit habe dies allerdings so gut wie keinen Einfluß. Singer hielt zwar fest, daß es im Augenblick der Entscheidung keine Möglichkeit gebe, sich anders zu entscheiden. Er betonte jedoch zugleich, daß Kausalität und Determiniertheit, die das System im Kopf, das an der Grenze zum Chaos funktioniere, auszeichne, durchaus mit Kreativität, Originalität und Überraschungen vereinbar wäre.

Die Qual der Qualia

Was das Bewußtsein betrifft, so gibt es kein Zentrum, keinen Ort im Gehirn, an dem man eine solche holistische Größe finden oder festmachen könnte. Was man allerdings weiß, ist, daß auch Tiere Bewußtsein haben. »Tiere können mehr, als wir ihnen oft zutrauen«, so Singer. Ungelöst bleibt nach wie vor die Frage nach der immateriellen Dimension, die man mit dem Bewußtsein verbindet: die Qualia von Bewußtseinsinhalten. Wie kann das Gehirn aus materiellen Interaktionen so etwas Immaterielles wie Gefühle, Glaubensinhalte oder Selbstwahrnehmung erzeugen? Der bruchlose Prozeß von biologischer und kultureller Evolution muß als ein natürlicher Lernprozeß verstanden werden. Die immaterielle Dimension, das Geistige, das Subjektive ist real und wirkmächtig; sie ist eine Kulturleistung, eine »soziale Realität«. Die Phänomene des Immateriellen kommen in der vorkulturellen Welt nicht vor. Sie entstehen erst durch soziale Interaktionen und gegenseitige Bespiegelung. Indem sie erkannt und benannt werden, werden sie in die soziale Realität überführt und integriert. Unsere Wahrnehmungen sind das Ergebnis von Konstruktionen, die auf Vorannahmen beruhen. Wenn das auch für die Selbstwahrnehmung gilt, bedeutet das, daß das Vorwissen auf der sozialen Realität beruht, nicht auf Erfahrungen mit der dinglichen Welt; dieses Vorwissen hilft uns bei Interpretationen, die wir uns zuschreiben. Evgeny Morozov drückte dies erst kürzlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung folgendermaßen aus:

Diese Art von vernunftbegabter Intelligenz kann niemals durch eine künstliche ersetzt werden, weil KI-Systeme keine Lebensgeschichte, Traumata, Hoffnungen und Ängste haben. Da sie keine Körper besitzen und nicht in der Gegenwart verortet sind, können sie nur vorhersagen, aber niemals interpretieren.

Singers Plädoyer

Singer schloß nach gut einer Stunde mit einem transdisziplinären Aufruf: Wir müssen alles tun, um die Dichotomie zwischen Natur- und Kulturwissenschaften zu beerdigen. Neurobiologen werden nie in der Lage sein, die immaterielle Dimension durch Beobachtungen am Gehirn zu erschließen; die Beschreibungskonvention ist defizitär. Hier übernehmen die Humanwissenschaften mit ihren Einsichten und ihrem Vokabular. »Wir müssen damit anfangen, miteinander zu reden«, so Singer. »Wir haben überhaupt keine Begriffe für diese Welt.« Die Philosophen müssen ihrerseits lernen, wie es in der Natur zugeht. Wir brauchen interdisziplinäre Curricula.

Es denkt in mir!

Die abschließende Diskussion brachte interessante Impulse und warf wichtige Fragen auf, etwa zur Synästhesie, zur Gehirnaktivität eines bewußtlosen Menschen im Tiefschlaf oder zu Verantwortung und Schuldfrage. Es sei nur der folgende Dialog erwähnt, gekürzt:

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellt unser Gehirn fortlaufend Vermutungen über die Welt da draußen an, gleicht die Sinneseindrücke ab und daraus konstruiert unser Gehirn die Realität, die wir wahrnehmen als eine kontrollierte Halluzination. Und mein Ich ist nichts weiter als ein Konstrukt meines Gehirns. Zweidrittel meiner bewußten Wachheit habe ich gar keine Kontrolle über meine Gedanken. Es denkt in mir! Und irgendwie versuche ich in zehn Prozent oder einem Drittel, die Gedanken zu beherrschen. Habe ich das richtig verstanden?«

»Ja, ja! Sie hätten meinen Vortrag halten können!«

(Singer nahm noch weitere Ausführungen zu dieser Problematik vor, etwa zum Bereich der sozialen Realität unterschiedlicher Kulturräume und die damit einhergehende unterschiedliche Wahrnehmung sowie die Anpassung des Toleranzbegriffs: »Man muß dem anderen zugestehen, daß er das anders sieht. Man darf ihm das nicht versuchen auszureden. Das ist seine Wahrheit; dafür kann er nichts.«)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Festlich beflaggter Prinzipalmarkt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2023)

Wie passend, daß diese Mitschrift des Singerschen Vortrags am 375. Jahrestag des Friedens von Münster veröffentlicht worden ist. Die sozialen Realitäten Spaniens und der Niederlande trafen sich am 15. Mai 1648 in einer feierlichen Friedenszeremonie im Historischen Rathaus und führten das Ende des Achtzigjährigen Krieges herbei.

Transatlantischer Stromkreis

Der Briefwechsel zwischen Hans Blumenberg und Hans Jonas zeigt die Interferenzen zweier großer Gelehrter von 1954 bis 1978

Im Physik-Unterricht hat man gelernt, dass ein elektrischer Stromkreis, der aus Spannungsquelle und Leiter besteht, mit einem Flüssigkeitskreislauf vergleichbar ist, der sich aus einer Zirkulationspumpe und einem geschlossenen Leitungssystem zusammensetzt. Die Analogie erleichtert das Verständnis; sie macht das Unsichtbare sichtbar. Hans Blumenberg (1920–1996) bediente sich dieser Metapher in einem Brief vom 12. November 1955 an Hans Jonas (1903–1993), den von ihm bewunderten, siebzehn Jahre älteren Philosophen und Gnosis-Forscher, der seine deutsche Heimat 1933 kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlassen hatte: Blumenberg wünschte sich, Jonas nach über zwanzig Jahren im britischen, palästinensisch-israelischen und kanadischen, später dann im amerikanischen Exil »in den Stromkreis des deutschen Geisteslebens wieder eingeschaltet und in ihm wirksam zu sehen«. Weiterlesen auf literaturkritik.de

Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Rezensionsexemplar: Briefwechsel Hans Blumenberg/Hans Jonas

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2022)

Der Grauseher

Peter Sloterdijk setzt in »Wer noch kein Grau gedacht hat« eine unscheinbare Unfarbe geistreich in Szene

In seiner Februar-Ausgabe des Jahres 1974 druckte das amerikanische Magazin High Fidelity einen Text ab, der den seltsam anmutenden Titel »Glenn Gould interviewt Glenn Gould über Glenn Gould« trug. In diesem höchst amüsanten Vexierspiel der Identitäten, für das der kanadische Ausnahmepianist Glenn Gould (1932–1982) eine lebenslange Leidenschaft empfand, findet sich die folgende Passage, in der es um Ästhetik und Moral geht: Weiterlesen auf literaturkritik.de

Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)

Rezensionsexemplar: Peter Sloterdijks »Wer noch kein Grau gedacht hat«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2022)

Kolaphologie

In der Bergpredigt erhält der Gläubige im Abschnitt »Vom Vergelten« die folgende Verhaltensanweisung:

Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern: wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. (Mt 5.39; LU84, Ausg. 2006)

Am 3. Januar 2011 notiert der Philosoph Peter Sloterdijk in Uga, einem kleinen Weindorf in der Provinz Las Palmas im Süden Lanzarotes, den »Beruf: Kolaphologe«, um sogleich auszuführen:

Von Griechisch: kolaphos, die Ohrfeige. Bedenke: Sollte der erste gute Mensch auch die andere Wange hingehalten haben, nachdem die rechte Wange schon geschlagen wurde, wie in Matthäus 5, 39 angenommen, so müßte der Angreifer Linkshänder gewesen sein. Jesus bereitet den denkwürdigen Eintritt der Linken in die Geschichte vor. In der schönen Literatur dient die Ohrfeige als Muster einer Ursache, die von der Wirkung übertroffen wird – etwa die Ohrfeige, durch die sich Nils Holgersson in einen Zwerg verwandelt, nicht größer als ein Handrücken, oder die Ohrfeige der im Bad belauschten nackten Mutter, die beim Erzähler der Mitternachtskinder das telepathische System im Kopf freischaltet. Da der Schlag ins Gesicht eine Geste ist, die in so gut wie allen Beleidigungszivilisationen vorkommt, wäre die Existenz eines entsprechenden Worts bzw. eines ganzen Wortfelds in allen Sprachen zu postulieren. Im alten Rom soll es den Brauch gegeben haben, Sklaven mit einer letzten Ohrfeige in die Freiheit zu entlassen.

Neun Jahre nach dieser kanarischen Notiz kommt Sloterdijk in seinem theopoetischen Werk Den Himmel zum Sprechen bringen erneut auf diese Bibelstelle zurück, und zwar im siebzehnten Kapitel, das mit »Poesien der Übertreibung: Die religiösen Virtuosen und ihre Exzesse« betitelt ist:

Daß das hyperbolische Reden in der Christosphäre ein altes Heimatrecht genießt, belegen die zahlreichen vom Evangelisten Matthäus zusammengetragenen Jesusworte, in denen sich gelegentlich ein leiser Übertreibungshumor ausspricht - es ist ein Humor ohne Lächeln, den man häufig buchstäblich mißverstand: Gott sei imstande, Abraham Kinder aus Steinen zu machen; seine Vorhersehung habe die Haare auf dem Kopf der Menschen gezählt; dem, der einem den Mantel stiehlt, solle man den Rock dazugeben; schlage dir jemand auf die rechte Wange, biete auch die linke an (wobei der Ohrfeigengeber ambidextrisch begabt sein sollte, weil er, um die rechte Wange zu treffen, zuerst mit der linken Hand geschlagen haben müßte).

Der erste Angreifer ist also kein aggressiver Linkshänder gewesen, der den zweiten Schlag auf die linke Wange seines Gegenübers wesentlich ungeschickter hätte ausführen müssen, sondern ein beidhändig austeilender Schläger, quasi mit voller Durch- oder besser Zuschlagskraft.

Vor dem Hintergrund des geringen Linkshänder-Anteils in nahezu allen observierten Zivilisationen und des noch viel geringeren Anteils manuell nicht-dominant agierender Menschen, möchte ich den Rechtshänder zurück ins kolaphologische Boot holen und ihn als biblischen Bösewicht rehabilitieren. Sollte der erste Treffer tatsächlich die rechte Wange des Opfers gerötet haben, könnte man dem rechtshändigen Ohrfeigengeber eine Präferenz der Rückhand unterstellen. Damit wäre nicht nur der bis in die Vorgeschichte reichenden Händigkeitsstatistik genüge getan; man könnte zugleich diese Bibelstelle als die wohl früheste Erwähnung einer rund anderthalb Jahrtausende später durch Sportarten wie Tennis, Tischtennis oder Badminton populär gemachten Schlagtechnik präsentieren. Auch dies läge im Aufgabenbereich einer bislang noch nicht institutionalisierten Kolaphologie.

Peter Sloterdijk. Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011. Suhrkamp, 2012, p. 549.

Peter Sloterdijk. Den Himmel zum Sprechen bringen. Über Theopoesie. 2. Aufl., Suhrkamp, 2020, p. 229.

Kommentarologie

In einem relativ kurzen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung über die nach 55 Jahren zum Abschluß gebrachte Kritische Ausgabe Sämtlicher Werke Hugo von Hofmannsthals heißt es:

Nicht die schiere Dauer des Projekts sorgte bisweilen für Irritationen, sondern, vor allem in der Anfangsphase, der Wille zum philologischen Exzess. Dass beispielsweise Hofmannsthals unvollendete Komödie »Timon von Athen«, ein Text von eben 30 Seiten, eines 634 Seiten umfassenden Kommentars einschließlich aller Text-Vorstufen bedurfte, leuchtete beim Erscheinen 1975 nicht einmal den Herausgebern selbst ganz ein. »Verheerend« seien damals die Reaktionen gewesen, erinnerte sich jetzt Heinz Rölleke, einer der Hauptherausgeber von Beginn an.

Daß der Kommentar seinen Bezugstext um mehr als das Einundzwanzigfache übersteigt, zeigt entweder dessen Kommentarbedürftigkeit oder aber den Selbstprofilierungsdrang seiner Kommentatoren. Ein derartig immenses Ungleichgewicht zwischen Primär- und Sekundärtext nimmt bereits die Kommentarokratie unserer Gegenwart vorweg, in der abseits von Philologie, Jurisprudenz oder Theologie digitale Räume jeglicher Art von Kommentaren ge- und überflutet werden. Da verwundert es, daß – soweit ich sehe – noch keine eigenständige, systematische Kommentarologie vorliegt, die sich dieses ubiquitären Phänomens annimmt.

Als Prolegomena zu einer Kommentarologie möchte ich die folgenden Sätze anbieten und verstanden wissen, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern vielmehr als Assoziationen aufzufassen sind, die Inspirationen evozieren und Ansatzpunkte für weitere, fundierte Überlegungen liefern sollen:

Der Tatort

- Jeder Text ist ein Tatort.

- Wie begegnet man einem Tatort? Man umkreist, man steckt ab, man tritt ein; mit Vorsicht, mit Ruhe, mit Überblick.

- Texter (Täter) und Kommentator (Ermittler) setzen sich aus (der Welt, der Mode, der Wahrheit, der Lüge).

- Kommentieren heißt, Beweise zu sichten (sichern).

- Der Tatort muß vorsichtig betreten werden.

- Die Sprache des Tatorts ist nicht meine Sprache.

- Meine Sprache ist die Tatortbegehung.

- Meine Sprache übersetzt den Tatort.

- Meine Sprache verunreinigt den Tatort (um ihn zu erhellen).

- Die Tat ist die Grammatik des Tatorts.

- Einen Text über einen Text zu schreiben ist immer banal. (Man legt einen Tatort über einen Tatort.)

- Es gibt keinen kompletten (perfekten) Kommentar, so wie es keinen kompletten (perfekten) Text (Tatort) gibt.

- Ich bin ein Fremder in der Sprache des Tatorts.

Der Text

- Jeder Text ist uneindeutig, und so ist es auch jeder Kommentar.

- Kein Text geschieht (einfach so); Texte haben (Ab-)Gründe.

Die Werkzeuge

- Mir fehlen zwangsläufig die Worte.

- Fehlen mir die Worte, fehlt mir die Welt.

- Wer das Wort ergreift (jedes Wort), muß ihm gerecht werden.

- Sprache verändert Dinge (die Welt).

- Als Ausleger präsentiert der Kommentator zuallererst den fremden Text.

- Man ist, was man verschweigt.

Der Kommentator

- Der Kommentator ist ein Aussätziger (er setzt sich dem Tatort, der Welt aus).

- Der Kommentator ist ein Ermittler; als Ver- und Übermittler muß er zurücktreten.

- Der Kommentator muß anständig sein.

Der Kommentar

- Jeder Kommentar benennt Unterschiede.

- Jeder Kommentar ist Reaktion und Eingriff.

- Jeder Kommentar muß vor der Wahrheit Bestand haben. (Er darf nicht vor ihr in die Knie gehen.)

- Jeder Kommentar muß zumindest ein Quentchen Wahrheit hinzufügen.

- Kommentieren heißt Erkenntnisse gewinnen durch Notiznehmen.

- Kommentieren heißt, die eigene Sprache an einer fremden zu (über-)prüfen.

- Kommentieren schützt vor Irrtum nicht.

- (Abgründig) Kommentieren heißt, den Grund des Textes freizulegen, seine Sedimente (seine Semantik), seine Grammatik zu erkennen und sie zu respektieren.

- Jeder Kommentar ist der Versuch, die Sprache des Anderen (seine Tat, sein Motiv) zu übersetzen (zu verstehen, nachzuvollziehen).

- Der Kommentar darf nicht scheinen und blenden; er soll funkeln und anziehen (neugierig machen).

- Der Kommentar ist keine Feststellung, sondern eine Weichenstellung.

- Jeder Kommentar zerrt etwas Vergangenes ins Jetzt, bringt etwas Abwesendes zur Präsenz. (Es gibt immer nur hic et nunc.)

- Jeder Kommentar zeigt die Dioptrien des Kommentierenden, nicht die des Kommentierten.

- Der Kommentar muß sich um den Text sorgen.

- Der Kommentar schreit nicht (zurück).

- Der Kommentator darf kein Weltenvermischer sein. Er muß das Objekt seiner Begierde penibel abstecken.

- Mein Kommentar ist immer defizitär.

- Jeder Kommentar ist ein Tatort.

Flowermountain meets Bloomberg

Das Jahr beginnt mit einem kopfschüttelnden Schmunzeln meinerseits: In der Kultursparte des Norddeutschen Rundfunks entdecke ich einen am 30. Dezember veröffentlichten, in Interviewform gegossenen »gesellschaftspolitischen Jahresrückblick« mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Befragt nach der Kulturpolitik des vergangenen Jahres, antwortet dieser:

Ich habe deshalb in den letzten Monaten sehr viel darüber nachgedacht, welche Rolle eigentlich Kultur für eine Gesellschaft spielt, und da ist ein Zitat des Philosophen Hans Blumenberg zu meinem Lieblingssatz geworden, der sagt: Kultureinrichtungen, der Kulturbetrieb und das kulturelle Leben einer Gesellschaft, das sind eigentlich die Umwege, das, was man nicht unbedingt braucht, das, was man macht, wenn man nicht den kürzesten Weg zum Ziel geht. Aber die sind absolut wichtig, nicht nur für das kulturelle Leben, sondern überhaupt.

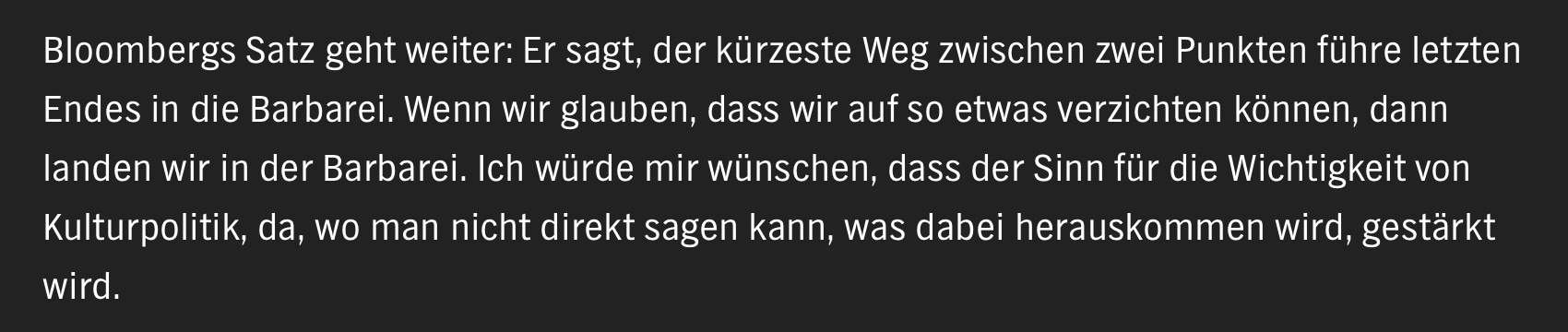

Nun kommt Rosa nach kurzen Ausführungen über Universitätsstädte quasi ohne Umwege und Abschweifungen erneut auf Blumenberg zurück, das heißt: nicht so ganz. Ich gebe diesen letzten Passus als Bildschirmphoto wieder:

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Von Blumenberg zu Bloomberg

(NDR kultur, Dezember 2020; Screenshot Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2022)

Die Kultureinrichtung NDR begibt sich subtil auf Umwege und verleiht dem »Philosophen vom Blumengebirge« seinen asch ke na sisch-jüdischen Namen »Bloomberg«. Hans Blumenberg hätte diese unfreiwillige Ornamentierung sicherlich, die Verwechslungsmöglichkeit mit dem milliardenschweren Unternehmer und Politiker Michael Bloomberg eventuell gefallen, zumal es nicht seine erste Verwechslung gewesen wäre.

Als 1985 eine Sammlung aller FAZ-Fragebögen als Buch veröffentlicht wurde, hatte man klammheimlich das spiegelverkehrte Bild des Münsteraner Fragebogenbeantworters aktualisiert. »Was man fand und druckte«, so berichtet Rüdiger Zill, »war jedoch peinlicherweise nicht das Abbild des Philosophen Hans Blumenberg, sondern das des Filmkritikers und Regisseurs Hans C. Blumenberg.« Blumenbergs Reaktion:

Seit der Veröffentlichung des falschen Bildes sei »der Zustrom der Zeitgenossenschadenfreundlichkeiten stetig«. Er aber habe darauf mit dem Hinweis reagiert, »die Verwechselung besteht nicht im Bild, sondern in der Legende dazu«. Er sei im Buch nämlich gar nicht enthalten, was man an verschiedenen Antworten im Fragebogen, die besser zu einem Filmkritiker als zu ihm passen würden, mühelos auch sehen könne.

Verstecken, täuschen, tarnen, sich der Sichtbarkeit entziehen und im Verborgenen existieren – Epikurs Diktum »λάθε βιώσας«, das vor allem durch Descartes als »Bene vixit qui bene latuit« bekannt gemacht wurde, hätte auch Hans Blumenberg als Lebensdevise für sich in Anspruch genommen: Wer es verstanden hat, sich gut zu verstecken, hat gut gelebt. So gewährt der NDR dem Philosophen Flowermountain postum ein kleines bißchen gutes Leben.

Alexandra Friedrich. »Ein gesellschaftspolitischer Jahresrückblick mit Hartmut Rosa.« NDR kultur, 30.12.2021, https://www.ndr.de/kultur/Ein-gesellschaftspolitischer-Jahresrueckblick-mit-Hartmut-Rosa,jahresrueckblick2090.html.

Hans Blumenberg. Der Mann vom Mond. Über Ernst Jünger. Herausgegeben von Alexander Schmitz und Marcel Lepper. Suhrkamp, 2007, p. 151.

Rüdiger Zill. »Umweg zu sich. Hans Blumenbergs Spiegel-Bild.« Zeitschrift für Ideengeschichte, Heft VII/1, Frühjahr 2013, pp. 81-90, hier p. 90.

Von Selbstzweifeln zur Selbsthistorisierung

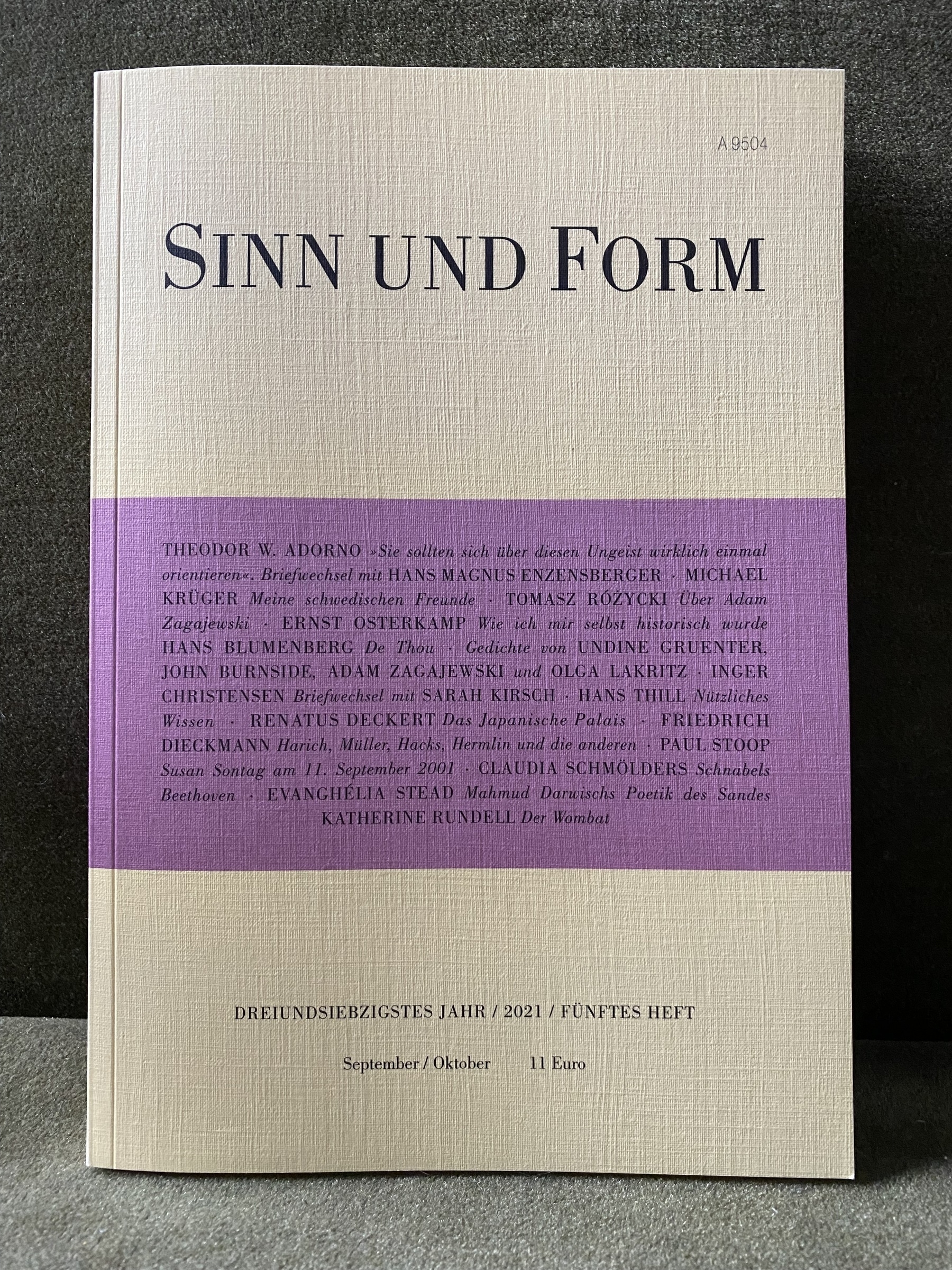

In der aktuellen Ausgabe von Sinn und Form findet sich ein berührender Beitrag Ernst Osterkamps, in dem der emeritierte Literaturwissenschaftler und -kritiker melancholisch wie begeistert zurückblickt auf die Zeit seines Studiums und der zweijährigen Arbeit an seiner komparatistischen Dissertation über Luzifer. Stationen eines Motivs an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster von 1968 bis 1977. Ausgangspunkt dieser Erinnerungen war der Fund Li Tianjues, die im Rahmen ihrer Dissertation zum großen Thema »Hans Blumenbergs Goethe-Rezeption im Kontext seiner Philosophie« im Herbst 2020 im Deutschen Literaturarchiv Marbach in Blumenbergs Nachlaß auf einen Eintrag in der Leseliste des Philosophen gestoßen war, die das Manuskript von Osterkamps Doktorarbeit unter dem Datum des 27. April 1977, gut vier Wochen vor der mündlichen Prüfung des noch sechsundzwanzigjährigen Doktoranden, verzeichnet. Blumenberg ist somit »der erste freiwillige Leser«, so Osterkamp, dieser Qualifikationsschrift gewesen, und von diesem Umstand erfuhr ihr Verfasser erst 43 Jahre später.

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Sinn und Form, 5/2021

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2021)

Neben einigen glänzenden Formulierungen – die Beschreibung Lea Ritter-Santinis (1928-2008) mit den Worten: »Sie ging nicht, sondern sie wehte durch dessen [des Germanistischen Instituts] Flure, und hinter ihr wehte ein langer Seidenschal und hinter dem Schal wehten herrlichste Düfte« ist nur ein Beispiel – fällt Osterkamps Fazit mit besonderer poetisch-philosophischer Gewichtung auf:

Ich bin zur Figur einer wissenschaftsgeschichtlichen Anekdote geworden, und das ist eine angenehme Art, sich selbst historisch zu werden.

Der absolute Leser Blumenberg verleiht dem von Selbstzweifeln geplagten Doktoranden Osterkamp, der seine Dissertation im Münsteraner Aasee zu deponieren wünschte, mit über vier Jahrzehnten Verspätung Selbstgewißheit und Stolz, zumal sich Blumenberg in einem Nachlaß-Typoskript (»De Thou«) zu Arbeit am Mythos explizit und zustimmend auf Osterkamps Studie als Quelle beruft.

Ernst Osterkamp. »Der erste Leser oder Wie ich mir selbst historisch wurde.« Sinn und Form. Beiträge zur Literatur, herausgegeben von der Akademie der Künste, 73. Jahr, Heft 5, September/Oktober 2021, pp. 652-63.

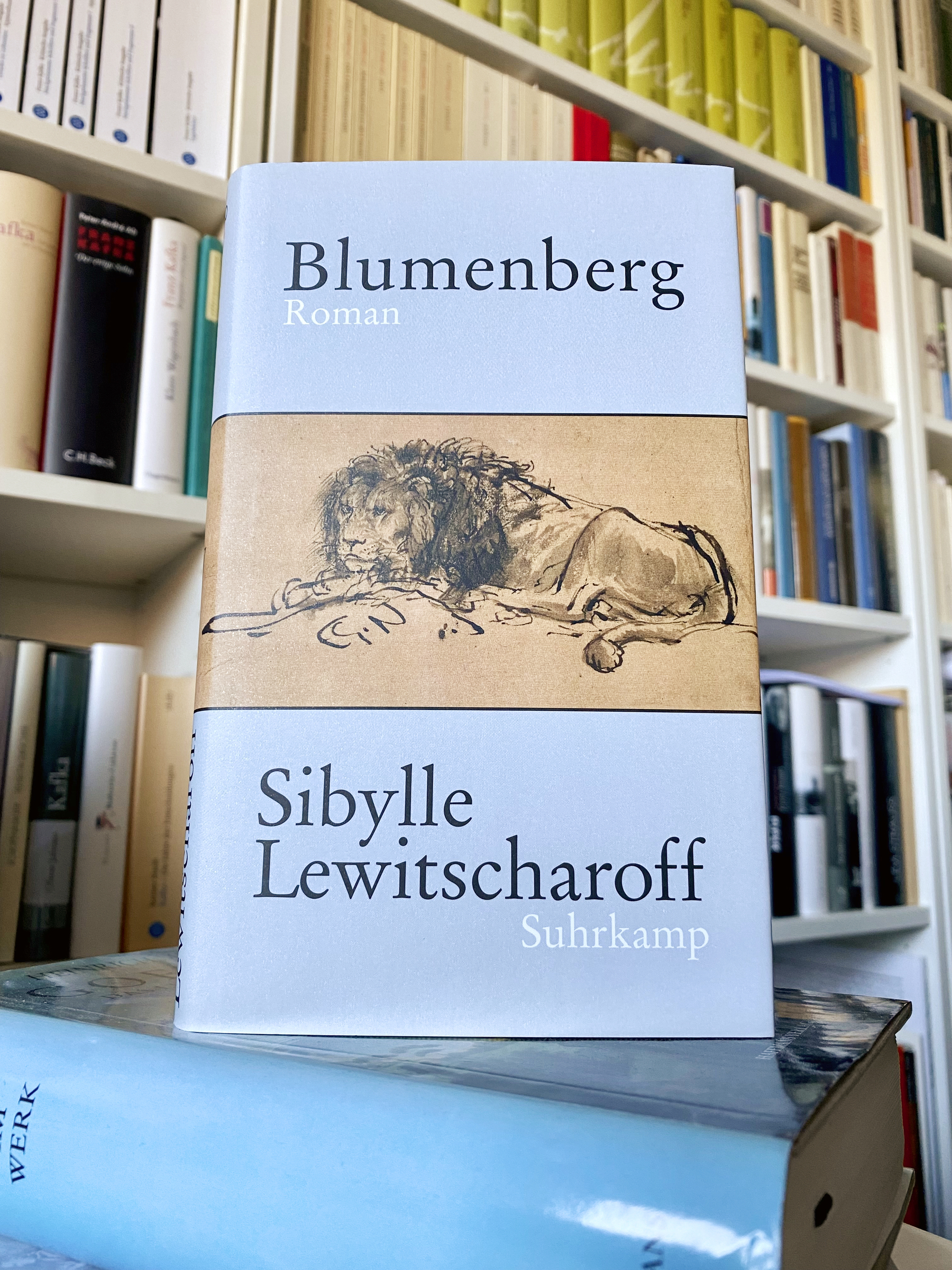

Denn Blumenberg ist ein anderer: Von Löwen und Menschen (revisited)

Heute vor zehn Jahren, am 28. September 2011, besuchten Kristy Husz und ich die Blumenberg-Lesung Sibylle Lewitscharoffs in der Stadtbücherei Münster. Grund genug, den Text, den wir über diese Veranstaltung drei Tage später bei carnival of lights veröffentlicht haben, nun zum 10. Jahrestag im Denkkerker unverändert wiederzugeben, allerdings ergänzt um weitere Abbildungen, die Transkription eines Videos sowie eine Entdeckung vor der ehemaligen Denkhöhle des Unlöwen Hans Blumenberg in Altenberge.

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Persönliches Exemplar des im September 2011 gekauften Romans

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2021)

Von Löwen und Menschen: Hans Blumenberg kehrt fellhaft nach Münster zurück

Von Kristy Husz und Nico Schulte-Ebbert, 1. Oktober 2011

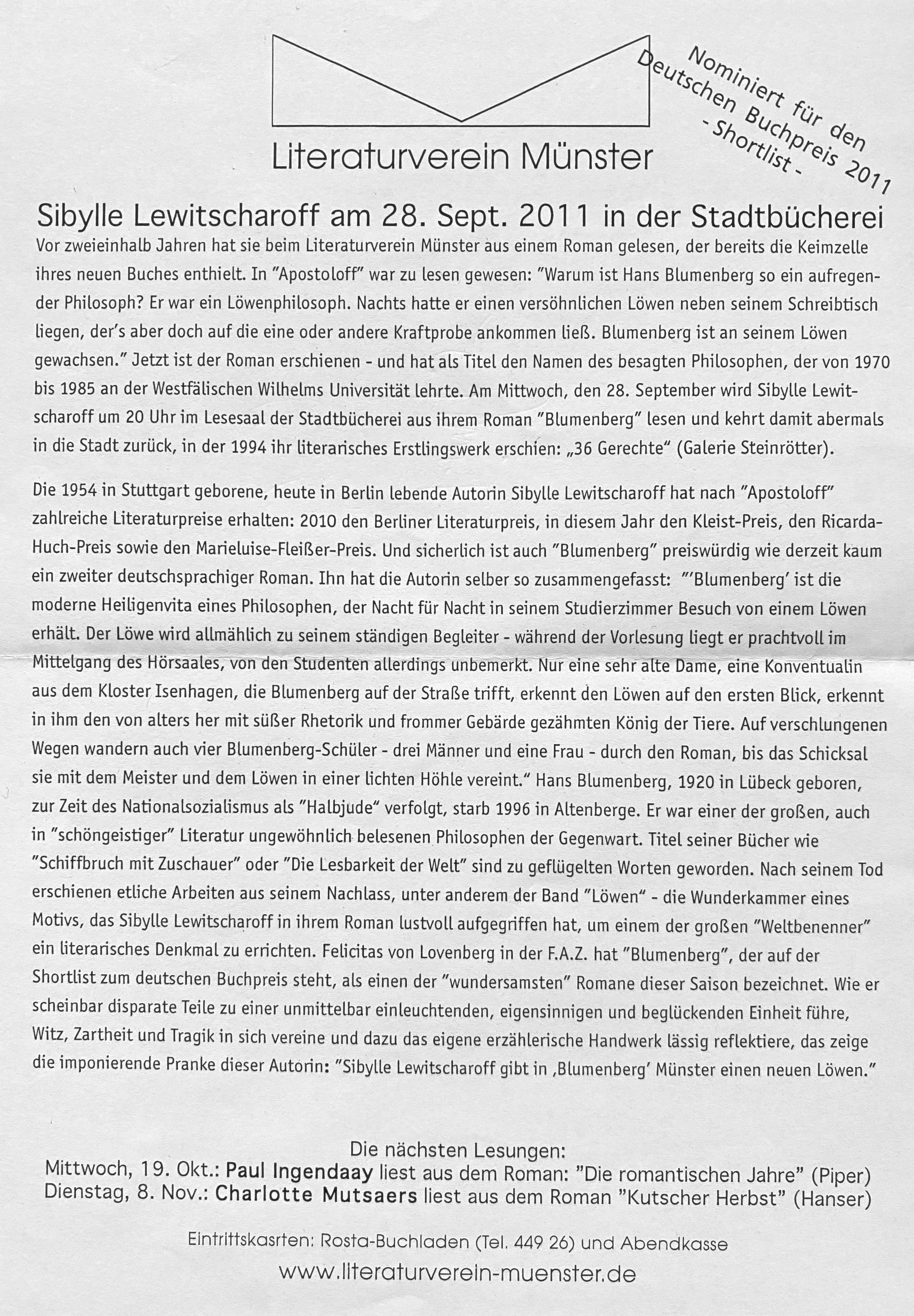

Nach über 25 Jahren erlebte Münster wieder eine Blumenberg-Vorlesung; allerdings handelte es sich hierbei um eine Lesung Sibylle Lewitscharoffs aus ihrem neuesten Roman, der den Namen des Philosophen trägt, und der auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises 2011 steht.

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Flyer des Literaturvereins Münster zur Lewitscharoff-Lesung

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011)

Der Andrang war groß, als sich am Mittwoch, den 28. September, um 19:30 Uhr die Türen der Münsteraner Stadtbücherei öffneten. Der Zeitschriftenlesesaal war mit bunter Bestuhlung in einen Hörsaal verwandelt worden. Hermann Wallmann, Vorsitzender des Literaturvereins Münster, führte durch den Abend, interviewte ausgiebig die Autorin und gab dann dem Publikum Gelegenheit zu Fragen und eigenen Redebeiträgen.

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Sibylle Lewitscharoff und Hermann Wallmann

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet September 2021)

Es meldeten sich unter anderem vier Blumenberg-Schüler zu Wort, die in den Siebziger- und Achtzigerjahren beim Meister gehört hatten und die einige Anekdoten erzählten, aber auch im Roman geschilderte Passagen, etwa die »Coca-Cola-Episode«, bestätigen konnten – was umso erstaunlicher war, da Sibylle Lewitscharoff Blumenberg nie persönlich begegnet war, nie eine Veranstaltung von ihm besucht hatte.

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Eckard Rolf, Professor am Germanistischen Institut der WWU und Blumenberg-Schüler, bringt Lob und Kritik an

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Die studierte Religionswissenschaftlerin las zwei Auszüge aus Blumenberg vor: das Anfangskapitel sowie den Beginn des Ägyptenkapitels. Ihre Betonung mit schwäbischer Färbung zog die Besucher als Hörer in ihren Bann. Sie genoß es, Wörter zu dehnen, sich Zeit bei ihrer Aussprache zu lassen, was an das überlieferte Gebaren Blumenbergs während seiner Vorlesungen erinnerte.

Die Löwen und Katzenartigen im Roman – allen voran im Namen der Autorin selbst, aber auch versteckte und weniger versteckte wie im Emblem von Blumenbergs Peugeot, in Richards Panther-Traum, in der Erwähnung der Sphinx und des »Löwen von Münster« (Graf von Galen) – breiten unter der Geschichte einen doppelten Boden aus, ein dicht geknüpftes Netz aus Anspielungen, denen nachzuspüren jedem an Blumenberg geschulten Geist besondere Freude bereitet. Lewitscharoff gab dazu eine kurze Einführung in die religionshistorische Bedeutung des Löwen als Begleiter der Heiligen, erklärte, daß Blumenberg in seinen Bestrebungen der Distanznahme im Löwen alle Leidenschaften der Ablenkung von der nächtlichen Geistesarbeit sah.

Dem Blumenbergschen Bemühen um Distanz und Diskretion zollte die Autorin beim Schreiben Respekt, indem sie den großen Philosophen stets unter seinem Nachnamen auftreten läßt, niemals versucht, mit einer Nennung des Vornamens künstlich Nähe herzustellen. Im Gegensatz dazu wird der Student Hansjörg Bitzer, der seine Initialen mit Blumenberg teilt, durchweg unter dem beinahe intimen, Vertrautheit suggerierenden Kosenamen »Hansi« geführt.

Einem der anwesenden Blumenbergianer ging der von Lewitscharoff gewahrte Abstand jedoch nicht weit genug. Er wies darauf hin, daß sie allein schon durch Beschreiben ein bestimmtes Bild und damit eine Verzerrung Blumenbergs angefertigt habe, des Mannes, der sich ungern ablichten ließ und die Anzahl im Umlauf befindlicher Portraits bewußt sehr gering halten wollte.

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Nach der Lesung in Gespräche vertieft: Eckard Rolf (links im weinroten Polohemd) und Burkhard Spinnen (rechts mit Schal)

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Abstand hin, Verzerrung her: Im Roman wird nicht nur das Schicksal der Coca-Cola-Flaschen treffend skizziert, auch Blumenbergs Affinität zur Technik und gleichzeitig zur Theologie und Philosophie bekommt eine anschauliche Würdigung. Der Löwe, sein Alter Ego, ist eben nicht bloß ein Heiligenbegleiter und damit Geistesweltvertreter; er sitzt ebenso im technischen Wunderwerk des Automobils, steckt im doppelten Sinne im Blumenbergschen Peugeot.

Derselbe Wagen wiederum wird zur Projektionsfläche Isas. Ein Blumenstrauß liegt in Altenberge und harrt der Entdeckung, als sie sich in dieses Gefährt träumt. »Es goß in Strömen« währenddessen, immer und immer wieder, als hätte sie nicht Springsteens »The River«, sondern eine Zeile aus einer angeblich autobiographisch angehauchten Sting-Komposition im Kopf: »Wet bus stop, she’s waiting / His car is warm and dry«.

Passend dazu erzählte die Autorin, daß viele autobiographische Aspekte aus ihrer eigenen Studienzeit in Berlin miteingeflossen sind; so beruht etwa Hansis Beratungsshop auf einer wahren Begebenheit und ist die erste Riege der Blumenberg-Enthusiasten den »Halbverrückten« nachempfunden, die Lewitscharoffs Professoren Klaus Heinrich und Jacob Taubes umschwärmten.

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Sibylle Lewitscharoff im Smalltalk mit Nico Schulte-Ebbert

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

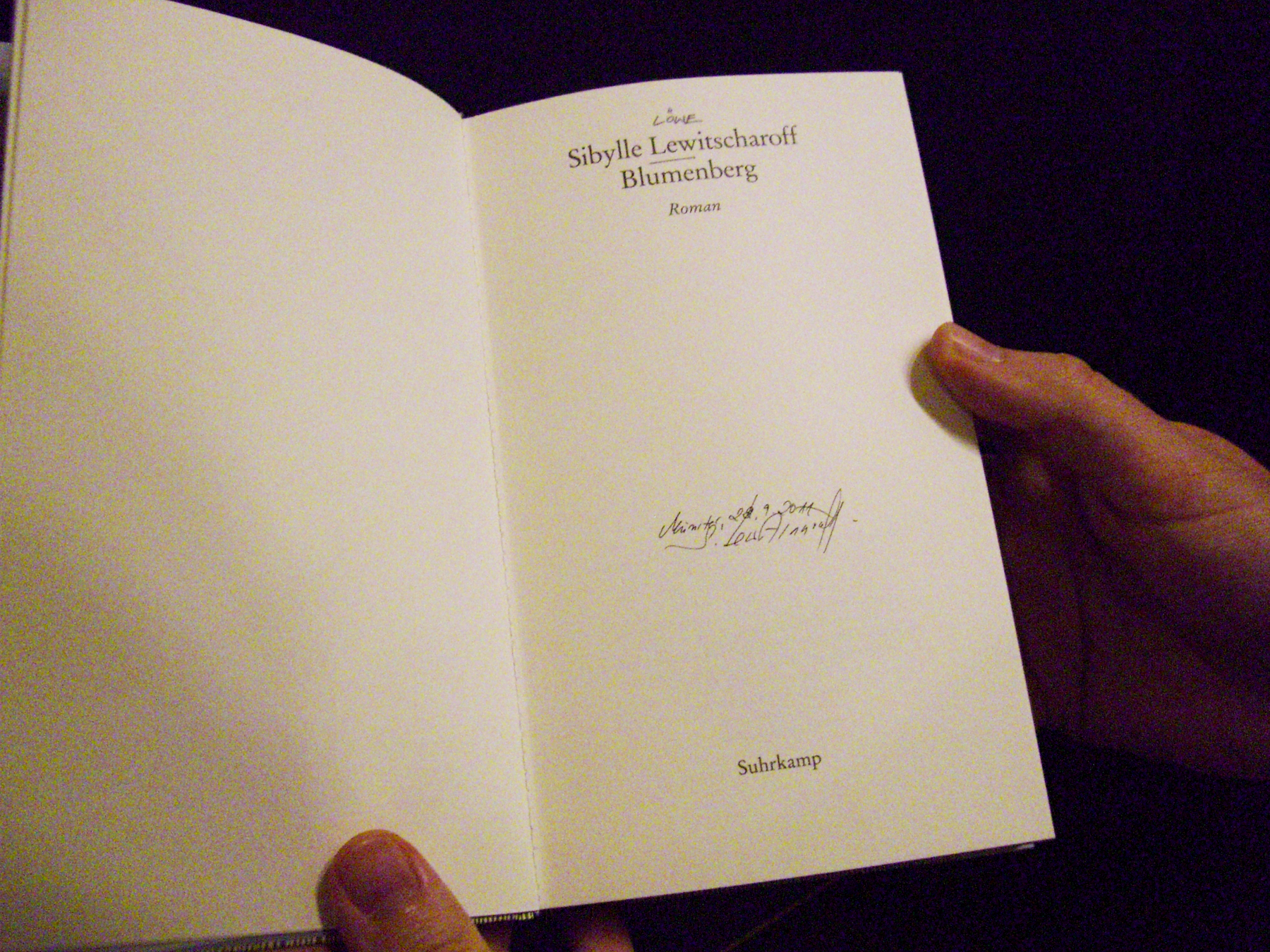

Am Ende der Lesung signierte Sibylle Lewitscharoff geduldig und freundlich Bücher und stand nebenbei für Smalltalk bereit. Der Löwenanteil der Besucher hatte zuvor am Büchertisch Blumenberg erstanden – sich auch am Werk der Titelfigur zu versuchen, diesen Entschluß fassten insgeheim sicher nicht wenige. Gut in die Tat umgesetzt werden könnte er mit der Miniaturensammlung Löwen.

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Lewitscharoffs feinziseliertes Autogramm

(Kristy Husz, September 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, September 2021)

Nicht nur photographische Impressionen dieses Abends vor zehn Jahren sind erhalten; auch ein gut vierminütiges Video einer Wortmeldung Eckard Rolfs befindet sich unter den Archivalien, dessen Transkription folgend angefügt ist.

Nun bin ich der Meinung, daß, durch das, was Sie

[unverständlich]erzählt haben, also in gewisser Weise eine Gegendarstellung stattfinden könnte, also zumindest in ein paar Punkten. Also, äh, sagen wir mal, diese Figur Isa, die da die Tochter eines Knopffabrikanten ist…

[Stimme aus dem Auditorium]Aus Heilbronn.

…aus Heilbronn, und sie selbst, also Knopf, hab ich mir sagen lassen, ist wahrscheinlich Symbol der Eitelkeit. Und die also bei Blumenberg in der ersten Reihe der Vorlesung sitzt, wahrscheinlich, weil das schick ist – das ist eine gute Idee, also eine literarisch gute Idee. Und daß man dann außerdem sagt, die habe eigentlich auch ihre Eltern schon auf, darauf vorbereitet, in Paris ein Semester zu studieren, und ausgerechnet bei Jacques Lacan – das ist eine sehr interessante Idee. Dennoch habe ich den Eindruck, daß das zu sehr eine Projektion dieser Berliner Verhältnisse von Klaus Heinrich und Jacob Taubes auf Münster ist. Ich habe also solche Beobachtungen direkt nicht gemacht in diesen Vorlesungen, die immer im Schloß S 10

[sic!]stattgefunden haben, freitags von 14 bis 16 Uhr.[Lachen aus dem Publikum]Eine zweite Sache, ich, also ich meine, ich würde jetzt in großer Gefahr sein, hier ein Korreferat zu halten; ich werde mich beherrschen. Aber noch eine zweite Sache: Sie haben mal diesen Student Gerhard, ähm, geschildert, daß er schon zu Schulzeiten, wie das bei Ihnen ja persönlich wohl der Fall gewesen ist, die Genesis der kopernikanischen Welt gelesen hat, von dem übrigens Carl Schmitt Blumenberg in einem Brief mitgeteilt hat, nach der Lektüre, es sei hinreißend. Gut, deswegen ist auch zu verstehen, daß dieser Student alles angestrichen hat, so daß das Buch richtig aufquillt allein von den Anstreichungen. Jetzt wäre da eine gewisse Erzählchance meines Erachtens gewesen, die darin bestanden hätte, einen kleinen Eindruck zu geben, was diese Studenten, was er dann doch davon verstanden hätte, als Schüler, und was ihn vielleicht auch[entfernt?]hätte, und da würde ich zum Beispiel sagen, da hätte man diese Episode erzählen können, die der evangelische Theologe Andreas Osiander[geboren 1496/98 in Gunzenhausen, gestorben 1552 in Königsberg]bei der Drucklegung des Buches von Kopernikus gespielt hat. Daß der da zum Beispiel den Titel des Buches verändert hat, daß er eine Vorrede von Kopernikus unterdrückt hat und selbst eine Vorrede geschrieben hat, anonym, die das Gegenteilige des epochemachenden Buches zum Ausdruck brachte. Das wäre eine Erzählchance gewesen, aber ich finde andererseits[unverständlich], daß Sie also gesagt haben, Sie zitieren nicht, Sie haben es auch weitgehend eingehalten; es gibt[unverständlich]Zitat aus Höhlenausgänge, aber Sie haben es nicht als Zitat geschrieben, das ist richtig, aber man hätte da, also sagen wir mal – gut, es gibt da natürlich so einzelne Teile von Sätzen, wie Sie sagten, mit Barabbas und Matthäuspassion, also Sie haben das zum Teil dann doch genutzt, aber es war, glaube ich, dann doch richtig, auf dieses Zitieren da zu verzichten; das würde den Rahmen gesprengt haben. Ich hätte noch eine weitere Idee[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Vielen Dank. Ach, ich wollte noch eins sagen[Lachen aus dem Publikum]: Ich habe selbst, äh, einmal, vor 23 Monaten genau, einen FAZ-Artikel geschrieben, der charakterisiert die Rolle von Blumenberg als Hochschullehrer[»Teststrecke für das Werk. Hans Blumenberg als Hochschullehrer.« _Frankfurter Allgemeine Zeitung_, 28. Oktober 2009, p. N 5]. Ich habe hier ein paar Kopien. Wenn jemand[unverständlich, Lachen aus dem Publikum]. Danke.

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Blumenbergs Denkhöhle im Grünen Weg 30 in Altenberge

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Gut vier Wochen nach der Lesung, am 26. Oktober 2011, statteten Kristy Husz und ich Altenberge einen kurzen Besuch ab, genauer: dem Grünen Weg, wo Blumenberg gewohnt hat. Statt eines Löwen fanden wir allerdings bloß das welke Blatt eines Ginkgo biloba vor, und zwar direkt auf der Straße vor Hausnummer 30. Der Goethe-Kenner Blumenberg hätte diesen Fund vielleicht als einen mit Bedeutsamkeit angereicherten verschmitzt lächelnd zur Kenntnis genommen, denn: »Dieses Baum’s Blatt, der von Osten / Meinem Garten anvertraut, / Giebt geheimen Sinn zu kosten / Wie’s den Wissenden erbaut«.

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Ausgewachsenes Ginkgoblatt im Grünen Weg

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2011, bearbeitet von NSE, September 2021)

Adorno und die Beatles

In einer Rezension im New Statesman entdecke ich eine verblüffende Verschwörungsideologie, die sich hinsichtlich des atemberaubenden Erfindungsreichtums nicht hinter rezenten Manifestationen verstecken muß:

Im Jahr 2010 schrieb Fidel Castro, daß die im Exil lebenden marxistischen Akademiker in den 1950er Jahren mit der Rockefeller-Familie zusammenarbeiteten, um Bewußtseinskontrolle zu entwickeln und Rockmusik als neues Opium für die Massen einzusetzen – daher, so Castro, die Invasion der Beatles in die USA, die, wie er behauptete, von der Frankfurter Schule beauftragt worden waren, den Merseybeat als Waffe einzusetzen, um die Befreiungsbewegungen zu zerstören.

[Martin]Jay findet die Idee lächerlich und meint ironisch, daß dies John Lennons ruhigen Text in einem der Hits der Band erklärt: »You say you want a revolution. You know you can count me out… Don’t you know it’s gonna be all right?« In den späten 1930er Jahren nahm Adorno an einem von der Rockefeller Foundation finanzierten Forschungsprojekt in Princeton teil – über Radioinhalte, nicht über Gedankenkontrolle – und verstand die Beatles durchaus als Instrumente einer Kulturindustrie, mit der der Spätkapitalismus die Revolution vereitelte. Adorno war jedoch nicht die graue Eminenz hinter der Weltherrschaft der Pilzköpfe.

Dagegen wirkt die »Paul-is-dead«-Sage geradezu lächerlich phantasielos.

Stuart Jeffries. »Why Theodor Adorno and the Frankfurt School failed to change the world.« Rezension zu Splinters in Your Eye: Frankfurt School Provocations, von Martin Jay. New Statesman, 18 August 2021, https://www.newstatesman.com/splinters-in-your-eye-frankfurt-school-review.

Dialoge der Aufklärung

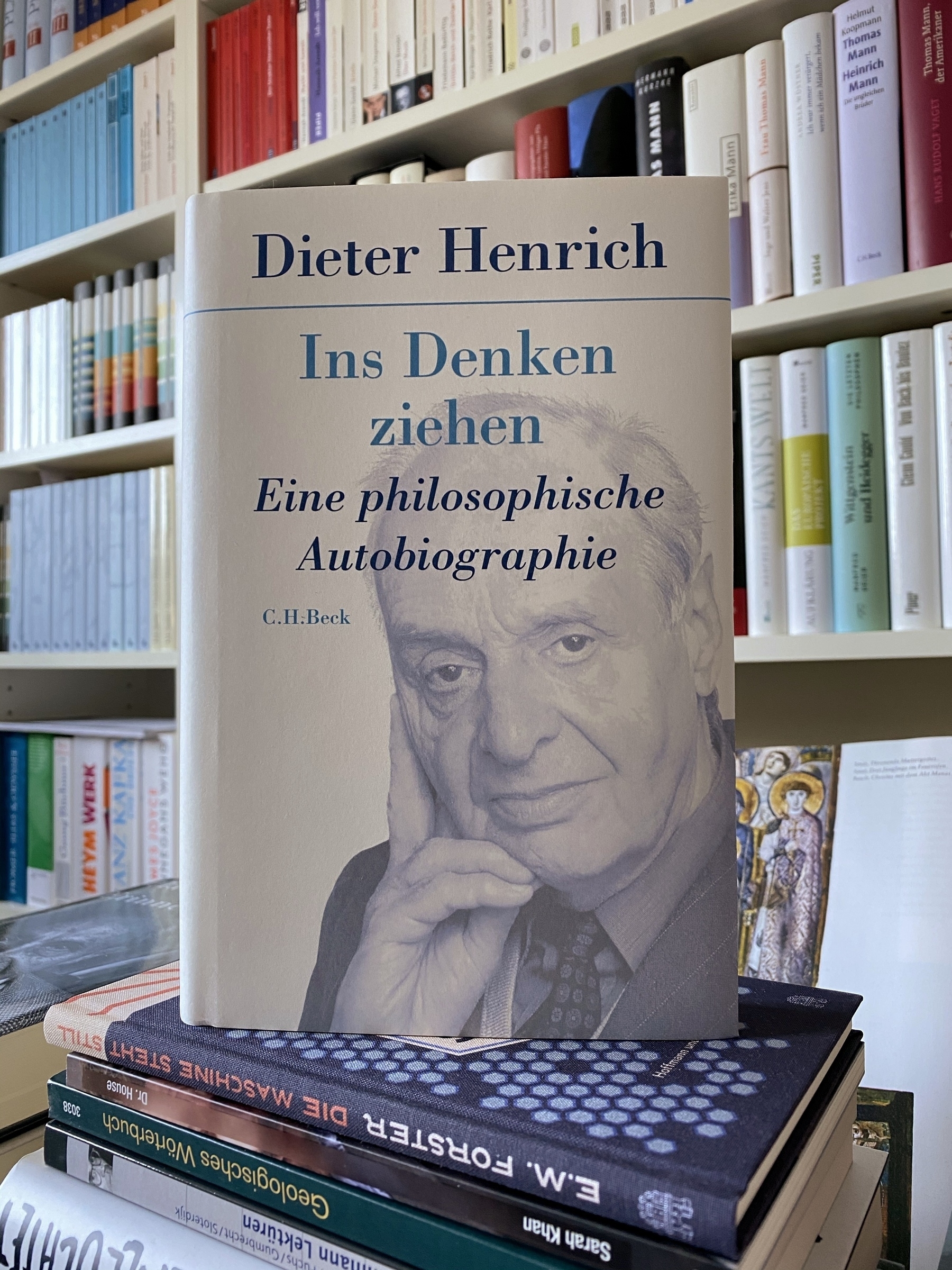

In seiner Autobiographie »Ins Denken ziehen« ist der Philosoph Dieter Henrich ganz bei sich selbst

»Am Morgen des 26. April 1973«, heißt es in einem kürzlich erschienenen Beitrag von Jared Marcel Pollen in Tablet, einem Online-Magazin für jüdische Nachrichten, Ideen und Kultur, »verfolgten Agenten der tschechoslowakischen Geheimpolizei (StB) in Zivil ›einen unbekannten Mann, etwa 40 Jahre alt, 175 cm groß, schlank, mit länglichem Gesicht, schwarzem, schütterem Haar, heller Brille …, der eine Papptafel mit einer Karte von Prag bei sich trug…‹.« Bei dem hier in einer KGB-Akte Beschriebenen handelt es sich um den amerikanischen Schriftsteller Philip Roth (1933-2018), der sich mit einem Besuchervisum in Prag aufhielt und dem die Staatssicherheit deshalb den Fallnamen ›Turista‹ – der Tourist – zuwies. Weiterlesen auf literaturkritik.de

Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)

Rezensionsexemplar: Dieter Henrichs Autobiographie »Ins Denken ziehen«

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, April 2021)

Intellektuelle Physiognomie

In einer fundierten Kritik an Rüdiger Zills Darstellung des Theologen Hans Blumenberg in seiner Biographie Der absolute Leser gibt Blumenbergs ehemaliger Münsteraner Assistent Heinrich Niehues-Pröbsting zu bedenken:

Aufschluss über die geistigen Interessen eines Intellektuellen gibt seine

[Blumenbergs]Bibliothek. Sie ist so etwas wie der Abdruck einer intellektuellen Physiognomie. Blumenberg verfügte als Student der Theologie über eine imposante Bibliothek von anderthalb tausend Bänden; sie wurde im Krieg durch Bomben vernichtet. Erhalten geblieben ist allerdings eine Liste mit sämtlichen Titeln, die den Großteil der Bücher als theologische ausweist. Es ist verblüffend, wie Zill eine Beschäftigung mit dieser Liste abtut: In den Büchern schlage sich ›nur der materielle Besitz nieder, nicht die intellektuelle Aneignung.‹ (S. 67) Dem wird jeder, dem seine Bibliothek etwas bedeutet, widersprechen; sie ist mehr als nur materieller Besitz. Nicht nur, welche Bücher jemand sich durch Lektüre angeeignet hat, sagt etwas über ihn aus, sondern auch, welche er für lesenswert hält oder noch lesen möchte. Wohl kaum jemand, der eine größere Bibliothek besitzt, hat alle Bücher darin gelesen. Ob er sich, um es später einmal zu studieren, das ›Kapital‹ von Marx ins Regal stellt oder Nietzsches ›Zarathustra‹ – oder vielleicht beide – verrät etwas über ihn.

Blicke ich mich um, betrachte ich meine Privatbibliothek, meine ›intellektuelle Physiognomie‹, frage ich mich: »Und wer bist du? Was verraten deine Bücher über dich?«

Heinrich Niehues-Pröbsting. »Rüdiger Zill über Blumenbergs Theologiestudium.« Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken, 22. April 2021, https://www.merkur-zeitschrift.de/2021/04/22/ruediger-zill-ueber-blumenbergs-theologiestudium/.

Ein gnädiger Tod

Julia Amslinger zitiert einen Eintrag aus dem Tagebuch des Romanisten Hans Robert Jauß (1921-1997), in dem dieser ein Telephongespräch mit Ursula Blumenberg notiert, die von den Todesumständen ihres Mannes Hans berichtet:

Ostermontag, 8. April

[1996]Frau Blumenberg rief mich an, um mir zu sagen, daß ihr Mann am 28. März verstorben sei. Ein gnädiger, seiner würdiger Tod, denn er sei in sein Zimmer gegangen, habe sich dort eingeschlossen und sei nach drei Stunden auf dem Bett sitzend zusammengesunken vorgefunden worden, Schokoladenpralinés in der Hand, die er immer gerne aß. Am vorangegangenen Sonntag habe er wie offenbar lange nicht mehr mit ihr gefrühstückt und geplaudert, sei den ganzen Tag nicht von ihrer Seite gewichen, habe abends ein Fernsehspiel von Thomas Bernhard mit ihr angesehen, dann weiter über Erinnerungen geredet, bis sie sich um ½ drei ermüdet zurückziehen musste. Ein ihr eigens noch bereiteter schöner Abschied nach langer Unbill?

Heute jährt sich Hans Blumenbergs Todestag zum fünfundzwanzigsten Mal.

Julia Amslinger. Eine neue Form von Akademie. Poetik und Hermeneutik – die Anfänge. Fink, 2017, p. 332.

Strategischer Rückzug

Dieter Henrich berichtet:

Ich bin Anfang der 80er Jahre als Herausgeber ausgeschieden. Um die Theorie-Reihe stand es nicht mehr erfreulich. Hans Blumenberg trat schon früher aus, wie er überall irgendwann austrat, etwa aus Poetik und Hermeneutik. Auch Jürgen Habermas zog sich später zurück; ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund. Unseld kündigte Taubes.

Daß der Solitär Blumenberg »überall irgendwann austrat« erinnert an eine Äußerung Thomas Bernhards, die Karl Ignaz Hennetmair am 8. Juni 1972 in seinem Tagebuch festhält:

Also, die Mitgliedschaft der Akademie in Darmstadt werde ich nun doch zurücklegen. Stell dir vor, gestern habe ich schon wieder einen Brief bekommen. »An das Mitglied der Akademie« steht als Anschrift auf dem Kuvert. Ich kann das nicht mehr ertragen, solche Briefe zu bekommen. Ich kann kein »Mitglied« sein, ich muß das rückgängig machen.

Sieben Jahre später, am 26. November 1979, schreibt Bernhard von Kreta an Claus Peymann, »Großfürst der Schnürböden«:

Herr Walter Scheel, der deutsche Präsident, ist in die sogenannte Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt worden, da bin ich ausgetreten. Ich habe mich immer gefragt, was eine solche Akademie ist, und bin immer nur auf den Begriff Blödsinn gekommen. Jetzt hatte ich einen Anlaß, zu verschwinden. Ich möchte in Zukunft möglichst nirgends mehr dabeisein und nur mehr noch bei mir sein.

Gemeinschaft und Teamwork sind weder der Weisheit letzter Schluß noch ein Universalwerkzeug für produktive oder kreative Prozesse. Von etwas oder jemandem nichts wissen, mit diesen Dingen oder jenen Menschen nichts zu tun haben zu wollen, ist kein Zeichen von Arroganz, Engstirnigkeit oder gar Schwäche, sondern der individuelle Ausdruck dessen, wie man sein möchte, um sein zu können.

Dieter Henrich. Ins Denken ziehen. Eine philosophische Autobiographie. Im Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow. C. H. Beck, 2021, p. 143.

Karl Ignaz Hennetmair. Ein Jahr mit Thomas Bernhard. Das versiegelte Tagebuch 1972. Residenz, 2000. Genehmigte Taschenbuchausgabe. 2. Aufl., btb, 2003, p. 237.

Thomas Bernhard. Der Wahrheit auf der Spur. Reden, Leserbriefe, Interviews, Feuilletons. Herausgegeben von Wolfram Bayer, Raimund Fellinger und Martin Huber. Suhrkamp, 2011, p. 178.

Safe Space

Nachdem das Buch Orientalism 1978 erschienen und geradezu überschwenglich rezipiert worden war, mußten für seinen Verfasser, den Literaturtheoretiker Edward Said (1935-2003), erhöhte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden:

Saids plötzlicher Weltruhm hatte die unglücklichen Auswirkungen, die Stolz oft mit sich bringt, und weil jeder ein Stück von ihm haben wollte, nutzte er das aus. Seine Schwester Grace beklagte sich über einen neuen Hochmut, eine »Garstigkeit«, die die Familienbeziehungen belastete. Es gab auch noch andere Auswirkungen: Neben dem Büro des Präsidenten der Columbia University hatte nur Saids Büro kugelsichere Fenster und einen Summer, der ein Signal direkt an den Sicherheitsdienst auf dem Campus sendete.

Das Buch, das einschlug wie eine Bombe, bedrohte den Autor nicht nur mit rhetorischen Splittern; Kollateralschäden sind noch heute spürbar.

Timothy Brennan. »The Making of Edward Said’s ›Orientalism‹.« The Chronicle of Higher Education, March 19, 2021, [www.chronicle.com/article/t….

Weinschmuggler Gadamer

Die Frage: »Was tat Hans-Georg Gadamer 1968?« beantwortet Dieter Henrich mit den Worten:

Um 1968 war Gadamer als Emeritus oft in Amerika. Ich habe ihn 1969 in Washington besucht, als ich im Winter ein Semester lang in Ann Arbor (Michigan) lehrte. Er lebte dort in dem Wohnheim einer katholischen Universität, wo Alkoholverbot herrschte. Er schmuggelte jeden Abend seine Flasche Rotwein hinein.

Wer denkt, die Prohibition in den Vereinigten Staaten sei 1933 aufgehoben worden, ist ebenso getäuscht wie derjenige, der glaubt, emeritierte Professoren aus Deutschland könnten keine Arbeiter im Weinberg der USA sein. Daß Gadamer die 68er politisch »links liegen gelassen« hat, während er sich diesem Jahrgang vinophil zuwandte, kann nach Henrichs Anekdote als gesichert gelten.

Dieter Henrich. Ins Denken ziehen. Eine philosophische Autobiographie. Im Gespräch mit Matthias Bormuth und Ulrich von Bülow. C. H. Beck, 2021, pp. 134-5.