Photographisches

Von Antwerpen und Plettenberg nach Affeln

Ein Schnitzaltar, Carl Schmitt und die sauerländische Dorfoase

Am 19. März 1959 bedankte sich der 28-jährige Ernst-Wolfgang Böckenförde brieflich aus Münster bei Carl Schmitt in Plettenberg »für die Karte mit dem Affelner Altar«. Zwei Jahre später sprach Böckenförde von einer tiefen emotionalen Bindung Schmitts zu Affeln: »Da Sie Affeln so lieben, [...].« Was hat es mit diesem Altar im heute rund 1100 Einwohner zählenden, gut 50 Kilometer südöstlich von Dortmund gelegenen Affeln auf sich?

Die spätromanische Hallenkirche Sankt Lambertus wartet mit einem überraschenden Schatz auf: ein prunkvoller spätgotischer Schnitzaltar mit auffallend realistischen, detailierten und figurenreichen Bühnenaufführungen, gefertigt um die Jahre 1515-1520 von Künstlern der Antwerpener Sankt-Lukas-Gilde.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Wie ein solch wertvolles Altarretabel ins kleine sauerländische Dorf Affeln gekommen und dort geblieben ist, ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Eine plausible Erklärung ergibt sich aus der Entstehungszeit: Mit Beginn der Reformation wurde das sola scriptura-Prinzip populär; ein Bildersturm zog über Mittel- und Nordeuropa hinweg. Es gibt Hinweise darauf, daß das Retabel eine Auftragsarbeit für die norwegische Stadt Bergen gewesen sei – auf der Außenseite des linken Hauptflügels finden sich Darstellungen des heiligen Königs Olaf von Norwegen sowie des Bergener Stadtwappens –, doch daß man es dort aufgrund der bereits eingeführten Reformation nicht mehr abgenommen habe. So verblieb es also auf einer Zwischenstation im kurkölnisch-katholischen Affeln; der lange Transportweg von Flandern nach Norwegen wurde reformatorisch abgekürzt.

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Der Antwerpener Altar in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Eine andere plausible Erklärung ist ebenfalls auf einer der rückwärtigen Tafeln des Altars angebracht. Dort kniet ein Kleriker, der sich dem Kirchenpatron Sankt Lambertus gegenüber als dessen »Diener Crato« ausweist. Nun gab es einen Crato von Mespe, der zwischen 1520 und 1558 als Pastor in Affeln tätig gewesen ist. Dieser käme somit als geistlicher Stifter in Frage. Woher allerdings die finanziellen Mittel für die Anschaffung des flandrischen Flügelaltars stammten, ist urkundlich nicht überliefert und somit – wie im Falle anderer Provenienzlegenden – historisch nicht abschließend verifizierbar.

Und wie kam Carl Schmitt nach Affeln? Als Schmitt im Mai 1947 aus Nürnberger Gefangenschaft zurück ins märkische Sauerland kehrte, war er 59 Jahre alt. Seine Heimatstadt Plettenberg hatte er vierzig Jahre zuvor zum Studium Richtung Berlin verlassen. Nun sollte er die letzten 38 Jahre seines Lebens in seinem Exilort Plettenberg verbringen, den Hans Blumenberg in einem Brief vom 27. April 1976, als Schmitt bereits im kleinen Dorf Pasel wohnte, als »Oasen-Oase« bezeichnete.

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Schmitts ehemaliger Bungalow in Plettenberg-Pasel

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, September 2025)

Bis 1970 hat Carl Schmitt in der Dachgeschoßwohnung des 1937 von seinen Eltern gebauten Hauses im Brockhauser Weg 10 in Plettenberg gewohnt, etwa fünf Kilometer Fußweg vom späteren Wohnort Pasel entfernt, wo Schmitt mit seiner Hausdame Anni Stand wohnte. Plettenberg entwickelte sich peu à peu in ein Schmittsches Konversationszentrum, einem Pilgerort, in dem sich unterschiedlichste Besucher aus der ganzen Welt einfanden, ein Basislager einerseits für Schmitts Jahrtausende umspannende Gedankenexpeditionen, andererseits für seine viele Kilometer umfassenden Spaziergänge und Wanderungen in die Sauerländer Berge. Vom Brockhauser Weg zur Affelner Sankt-Lambertus-Kirche braucht man per pedes rund zwei Stunden. Die Distanz beträgt etwa sechseinhalb Kilometer; je nach Wanderstrecke ist ein Höhenunterschied von bis zu 280 Metern zu bewältigen. Die ansteigende, kurvenreiche Affelner Straße/L 697, die durch Birnbaum und Bieringsen führt, läuft schließlich in Affeln als Stummelstraße direkt auf Sankt Lambertus zu. Die Kirche, die um 1250 vollendet wurde, stellte für Carl Schmitt und seine Besucher ein oft frequentiertes Ziel dar, hin und wieder ergänzt durch einen Abstecher zum Gasthof Sasse im rund anderthalb Kilometer entfernten Dorf Altenaffeln.

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Die katholische Pfarrkirche Sankt Lambertus in Affeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Plettenberg erlebte Schmitt, der sich selbst in seinem Glossarium (ironisch?) als »eine[n] katholische[n] Laie[n] deutscher Volks- und Staatszugehörigkeit« bezeichnete, eine Jugend als Angehöriger der katholischen Diaspora, eingebettet in ein überwiegend protestantisches Umfeld. Was konfessionell innerstädtisch beobachtet werden konnte, traf auch interurban zu, denn auf seinem Weg nach Affeln verließ Schmitt den protestantisch dominierten Teil des ehemaligen Herzogtums Mark und betrat das katholisch geprägte kurkölnische Sauerland, das dem Erzbistum Köln zugeordnet war. Zugleich überschritt Schmitt eine dialektgeographische Sprachgrenze, die sich in plattdeutschen Mundarten manifestierte. So hieß beispielsweise »Haus« in Plettenberg »Hūs«, in Affeln hingegen »Hius«; »böse« wurde im Plettenberger Platt »böuse« gesprochen, während es in Affeln »boise« lautete.

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Karl Kneebusch: Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr, 19. Aufl. 1934

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

In Kneebuschs Sauerland-Führer, den Carl Schmitt selbst besaß und auf seinen Wanderungen verwendete, heißt es über Affeln im Hauptteil zum westlichen Sauerland, präziser: Das Hönnetal mit den Wanderungen Fröndenberg-Menden – Balve – Neuenrade (Zitate aus der 19. Aufl. 1934):

Wanderungen: 1. Zum Bahnhof Plettenberg (1½ Std) auf Hwstr 18, über den Hemberg, 535 m, mit schönem Blick ins Lennetal.

Neben den dorfansässigen Gasthöfen findet die Sankt-Lambertus-Kirche prominent und ausführlich Erwähnung:

Sehenswert ist in der Hallenkirche (Uebergangsstil, mit romanischem Tympanon), der 1928 wieder aufgearbeitete flandrische Schnitzaltar aus der Zeit der Spätgotik (16. Jahrh), u. a. drastische Teufelsgruppen. Am Südportal gut erhaltene Skulpturen im Giebelfeld aus dem 12. Jahrh. 1182 hieß der Ort Alfonon, später Affele.

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Auf der Plettenberger Straße zwischen Altenaffeln und Birnbaum

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Am 16. August 1931 hielt der 43-jährige Carl Schmitt in seinem Tagebuch fest:

Schöner Spaziergang nach Affeln, in der Kirche vor dem Altar

[gebetet], über Küntrop;[...]nach Neuenrade, mit dem Autobus nach Werdohl, ½ 3 zu Hause. Froh über den schönen Spaziergang.

Schmitt war – wie etwa Rousseau, Thoreau oder Nietzsche, die sich ihre Werke, ja ihr Denken quasi erwandert haben – ein leidenschaftlicher und ausdauernder Wanderer, ein homo viator. Das Sauerland, dieses »Land der tausend Berge« (Wilhelm Hüls, 1936), diese »Welt großartigster Spannung« (Schmitt, 1954), bot ihm die perfekte Kulisse. Besonders häufig frequentierte Schmitt seine drei »Hausberge« Saley (488 m), Hohe Molmert (574 m) und Heiligenstuhl (584 m). Ob Schmitts wiederholte Wanderungen nach Affeln, seine Besuche von Sankt Lambertus, seine Gespräche mit dem dortigen Pfarrer als peregrinationes, als Akte der Frömmigkeit oder Zeugnisse der Glaubenstreue, bezeichnet werden können, sei dahingestellt. (Ohnehin waren es Andere, die zum ›Plettenberger Eremiten‹ gepilgert sind.)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Der Friedhof von Plettenberg-Eiringhausen, auf dem Carl Schmitt beerdigt wurde, mit Blick auf den Saley

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, November 2025)

Carl Schmitt antwortete Ernst-Wolfgang Böckenförde am 12. Februar 1961:

Herzlichen Dank für Ihren Vorschlag für Arnsberg und Münster! Er ist hoffentlich kein ›Block‹, und Sie erlauben mir, dass ich ihn teile: nach Arnsberg komme ich gern (genau wie Sie vorschlagen: Sonntag, 19/2 von 9.30 ab Plettenberg, Hochamt Affeln, dann weiter nach Arnsberg). Aber nach Münster kann ich beim besten Willen nicht kommen; ich fahre von Arnsberg über Wenneman

[sic!]mit der Bahn zurück; das ist keine grosse Sache; eine schöne, gemütliche Fahrt mit dem Triebwagen durch das Sauerland, kaum eine Stunde. So wollen wir es lassen, lieber Ernst-Wolfgang.

Es mußte nicht immer eine anstrengende Wanderung sein.

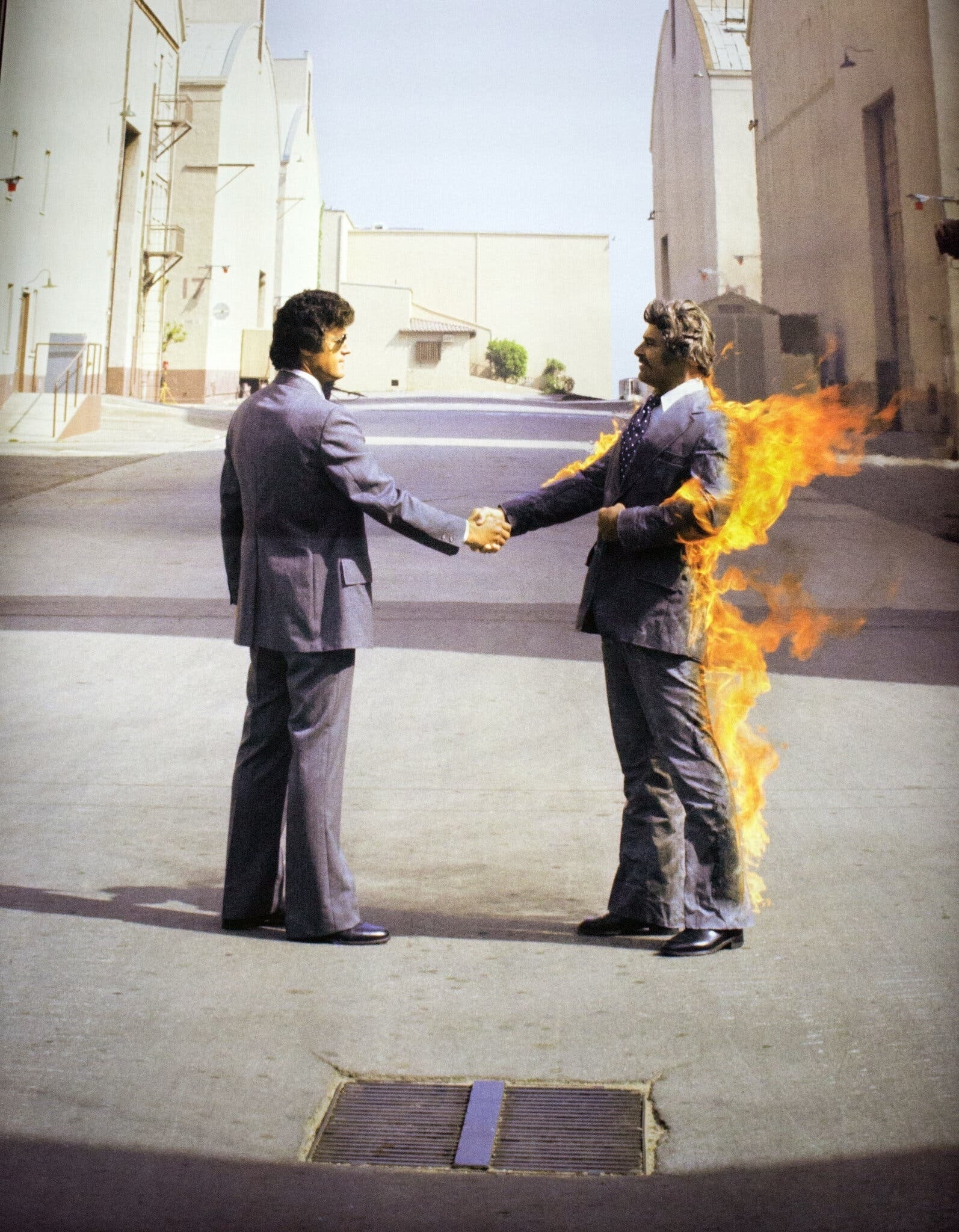

It’s better to burn out

Aus der New York Times erfahre ich, daß der Stuntman Ronnie Rondell im Alter von 88 Jahren gestorben sei. Rondell teilte das Schicksal wohl aller Stuntmen: er war zugleich sichtbar und unsichtbar, er war er selbst, aber dennoch ein anderer, er reihte sich ein in die anonyme Riege der »unknown stuntm[e]n who made Redford such a star«.

Ich selbst kannte weder ihn noch seinen Namen, insofern hat Rondell wohl gute Arbeit geleistet. Dennoch ist er mir seit Jahrzehnten präsent, er ist da und wird trotzdem übersehen, denn:

Für das Cover des 1975 veröffentlichten Albums »Wish You Were Here« von Pink Floyd wurde Herr Rondell, der unter seinem Anzug eine feuerfeste Schicht trug, mit Benzin übergossen und angezündet. Doch selbst er räumte ein, dass dieser Job manchmal mit Ängsten verbunden war. »Ich glaube, jeder hat Angst vor Feuer«, sagte er in einem online veröffentlichten Interview. »Wir wissen, wie es ist, Verbrennungen zu erleiden.«

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Rahman Hassani/SOPA Images/LightRocket, via Getty Images, via New York Times

Zeit für Hebbels Diarien

Im zweiten Band der historisch-kritischen Ausgabe des Briefwechsels Conrad Ferdinand Meyers stieß ich vor einiger Zeit auf ein Schreiben, das der Schweizer Dichter am 16. Januar 1889 an den Schweizer Politiker und Journalisten François Wille richtete. Es beginnt mit den Zeilen:

Liebster Freund, ich habe Ihnen zu danken daß ich, auf Ihre Empfehlg, mir Hebbels Tagebücher zu Neujahr bescheert habe | Im Gegensatze zu Anderen (z. B. Horner oder A. Schweizer), die in ihrem Autobiographischen meine Meing von ihnen durch gewisse Armseligkeiten selbst herabdrücken, gewiñt Hebbel, der sich |3 selbst erzählt. Da ist nichts Kleines, viel Bedeutendes (schon die Fülle von poet. Motiven, die er nur um so hinstreut und dañ in Kunstfragen sehr geistvolle und auch wahre Aperçu’s), viel sittliche Kraft u. auch viel persönl. Liebenswürdigkeit.

Nun hatte ich mich bereits im Sommer 2024 auf die Suche nach Hebbels Tagebüchern begeben – und ich bin fündig geworden: Für je zehn Euro bestellte ich die beiden insgesamt über 2.000 Seiten starken Tagebücher, die im Rahmen der in den 1960er Jahren bei Carl Hanser erschienenen Hebbelschen Werke die Bände 4 (Tagebücher I, 1835-1847) und 5 (Tagebücher II, 1848-1863) repräsentieren, bei Antiquariaten in Bayern und Rheinland-Pfalz.

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hebbels Tagebücher im Denkkerker

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juni 2025)

Hans Blumenberg charakterisierte Hebbels Diarien 1986 mit den Worten:

Was die Tagebücher aufregend macht, sind nicht die Selbstentblößungen, die ›Confessions‹, nicht die innere Rhetorik der Apologie ohne Tribunal; es sind die Versuche, die Grenze zu erkunden, die dem Menschlichen zwischen dem Noch-nicht und dem Nicht-mehr seiner Negation gezogen sind. Die Lebensthemen, nach denen sich diese Experimentalanthropologie ordnen läßt, sind von lapidarer Einsilbigkeit: Buch und Geld, Zeit und Tod, Faust und Gott.

Ich freue mich sehr auf eine aufregende Lektüre und Grenzerkundung während entschleunigter Sommermonate.

Deutliche Tendenz: Nur noch vereinzelte, einsame Besucher im Raucher-Eck.

#CatsOfMastodon #Cat #Wildewiese #Sundern #Sauerland

Formaneks Vierjahresplan für Münster

Es war mal wieder soweit: Vier Jahre nach dem letzten, durch die Corona-Pandemie in seinem Event-Charakter reduzierten Schildwechsel, der statt am 2. April 2020 erst im Mai ohne Publikum stattgefunden hatte, wurde Mark Formaneks Datum jetzt am Michaelisplatz in Münster wieder zu einem Happening.

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Der Schildwechsel, der am 27. März 2024 um 16:30 Uhr stattfinden sollte, zog bereits gut eine Stunde vor dem Ereignis erste Schaulustige an.

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Um 16:25 Uhr wurde das alte Schild abgeschraubt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Hunderte Schaulustige wohnten dem Schildwechsel bei

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Unter Applaus wurden die Schilder gewechselt

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Factum est! Safe the date: 20. März 2028, 16:45 Uhr

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2024)

Die Menschenmenge löste sich auf; oft hörte man die Grußformel: »Bis in vier Jahren dann!«

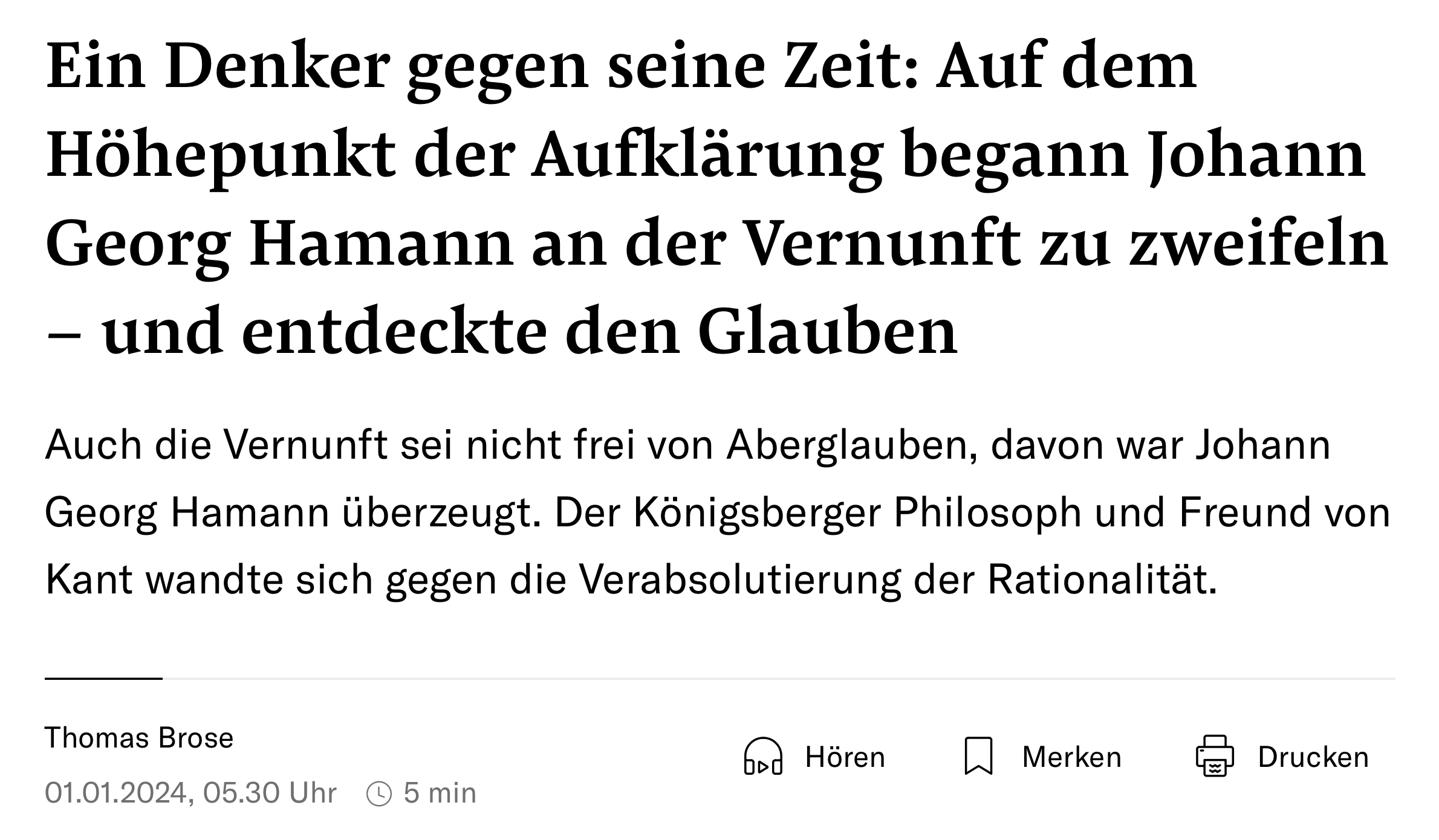

An Hamanns Grab in Münster

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

(NZZ-Screenshot von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Thomas Brose erinnert in seinem Neujahrsbeitrag für die Neue Zürcher Zeitung an den Königsberger Philosophen und Schriftsteller Johann Georg Hamann (1730-1788), dessen christliches Erweckungserlebnis und dessen Tod in Münster.

Im Jahr 1787 gelang es der Fürstin

[Amalia von Gallitzin]und ihrem Kreis christlicher, meist katholischer Intellektueller, den bereits erkrankten «Magus»[Hamann]zur Fahrt nach Münster zu bewegen – zu seiner allerletzten Reise. Der leidenschaftliche Lutheraner, dessen Wesen der Fürstin «ganz von der Heiligen Schrift imprägniert» erschien, wurde damit zu einem geistlichen Lehrer, in einer Ökumene der besonderen Art. Nachdem Hamann im Sommer 1788 gestorben war, wurde er in Münster beigesetzt.

Dies wiederum rief mir eine Äußerung meines »Ersatzdoktorvaters« Eric Achermann in Erinnerung, Hamann läge hier »in einer schäbigen Ecke beerdigt«.

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ausschnitt meiner Mitschrift der Sitzung vom 23. Mai der im Sommersemester 2005 gehaltenen Vorlesung »Kulturtheorien des 20. Jahrhunderts« (montags von 13 bis 15 Uhr) von Eric Achermann (Scan Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Januar 2024)

Ein spontaner Abstecher Anfang Juli 2011 zur schlichten Urne am östlichen Eingang des Überwasserfriedhofs konnte die krasse Behauptung zumindest ein wenig entschärfen.

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

An Hamanns Grab in Münster

(Photos von Kristy Husz, Juli 2011, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, Januar 2024)

Von temporalen und Identitätsumwidmungen

Am 7. August 2021 um 19:46 Uhr fügte FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube alias »Grammaticus« einen Kommentar unter einen intellektuell anspruchsvollen und ansprechenden Beitrag seines Kölner Feuilletonkorrespondenten Patrick Bahners an, der sich mit einer Widmung Carl Schmitts an Ernst Jünger auseinandersetzt. Kaubes Kommentar, der sich nicht auf den Inhalt des Textes bezieht, ist mit »Apropos Fehler« betitelt und lautet:

»Noch im gleichen Jahr ließ Schmitt drei weitere Bücher folgen.« Was ist ein »gleiches Jahr«? Jahre sind irgendwie alle gleich. Nein, es muss heißen: »im selben Jahr«.

Dieser Fehler wurde im Text nicht korrigiert. Stattdessen findet sich am Ende der ausgreifenden Bahnersschen Überlegungen folgende Redaktionsanmerkung:

Eine frühere Fassung des Artikels ist versehentlich mit einem falschen Bild veröffentlicht worden. Der Bildunterschrift zufolge wäre auf dem Bild »Carl Schmitt, Staatsrechtswissenschaftler, im Jahr 2008« zu sehen gewesen, dabei zeigte es den Historiker Edgar Feuchtwanger, der 2008 ein Buch über den Briefwechsel seines Vaters Ludwig Feuchtwanger mit Carl Schmitt herausgebracht hatte. Wir bitten, das Versehen zu entschuldigen.

Fazit: Schmitt, der im Jahre 2008 bereits seit 23 Jahren tot war, ist nicht Feuchtwanger, konnte es auch nicht sein; und ein gleiches Jahr kann nur dasselbe sein. Welch schöne Widmungsoptionen!

Patrick Bahners. »Wer a) sagt, darf auch b) sagen.« Frankfurter Allgemeine Zeitung, 07.08.2021, https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/eine-widmung-carl-schmitts-wer-a-sagt-darf-auch-b-sagen-17470147.html?printPagedArticle=true#pageIndex_5.

Sendbote

Ich mußte das äußerst fundierte und empfehlenswerte Blumenberg-Portrait Jürgen Goldsteins bis zur 515. Seite lesen, um auf eine lokale Jahrmarktsinformation zu stoßen, die mir als jemand, der immerhin zwölf Jahre in Münster gelebt und studiert hat, neu war. Goldstein zitiert aus einem Tonbandmitschnitt einer Vorlesung, die Hans Blumenberg im Sommersemester 1984 zum Thema »Realität und Realismus« im Hörsaal VIII des Münsteraner Schlosses gehalten hat. Blumenberg hatte die Sitzung bereits mit einleitenden Worten begonnen, als einige Studenten verspätet Platz nahmen:

»Ich weiß, meine Damen und Herren, es ist heute ungeheuer mühsam sich durch den Send durchzuarbeiten, den Versuchungen der dort angebotenen Rollmöpse und allem andern zu widerstehen. Ich wäre auch beinah dort hängen geblieben.« Allgemeines Gelächter. Pause. (Jürgen Goldstein. Hans Blumenberg. Ein philosophisches Portrait. Matthes & Seitz, 2020, p. 515.)

Der Send, ein im Frühjahr, Sommer und Herbst zunächst auf dem Domplatz und dem Prinzipalmarkt, später dann auf dem Platz vor dem Schloß stattfindendes Volksfest, das vermutlich seit dem 11., urkundlich belegt seit dem frühen 16. Jahrhundert in Münster Schausteller und Besucherströme anzieht, war mir als Rollmopsregion gänzlich unbekannt. Was Blumenberg, dessen Veranstaltungen sendartig Augen- und Ohrenzeugen aller Couleur anlockten, die nicht nur intellektuell angeregt wurden, sondern auch auf ihre Lachkosten kamen, mit »allem andern« meint, könnte sich auf den folgenden Send-Impressionen eventuell erkennen lassen.

Frühjahrssend: Riesenrad am Mittag

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Mittag

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick aufs Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick aufs Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Ballonberg statt Blumenberg

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Ballonberg statt Blumenberg

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick vom Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Blick vom Schloß

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Abend

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Riesenrad am Abend

(Kristy Husz, März 2010, bearbeitet von Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Mai 2021)

Frühjahrssend: Goldene Gondeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Frühjahrssend: Goldene Gondeln

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, März 2011, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Herbstsend: The (Ivory?) Tower

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2019, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

Herbstsend: The (Ivory?) Tower

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Oktober 2019, bearbeitet von NSE, Mai 2021)

WordPress Stories

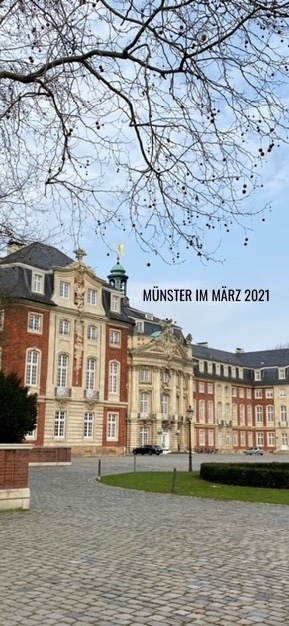

Aus der Story: Münster im März 2021

Aus der Story: Münster im März 2021

Am 8. März sprang WordPress auf den Geschichtenzug auf und stellte das neue Feature WordPress Stories vor. Der Gedanke dahinter:

Sie können Stories bequem von Ihrem Telefon aus veröffentlichen und haben so mehr Möglichkeiten, Ihre Website frisch zu halten und für Ihr zunehmend mobiles Publikum zu optimieren.

Man möchte also weder den Anschluß an die sozialen Platzhirsche verlieren noch die jungen Besucher mit allzu viel Text langweilen.

Impressionen aus Frohnhausen

Sprechende Altpapiercontainer: Bundespolitische Statements

Sprechende Altpapiercontainer: Bundespolitische Statements

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

Strangers passing in the street

Strangers passing in the street

By chance two separate glances meet

And I am you and what I see is me

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

Sprechende Hauswände: Lokalpolitische Imperative

Sprechende Hauswände: Lokalpolitische Imperative

(Nico Schulte-Ebbert, denkkerker.com, Juli 2020)

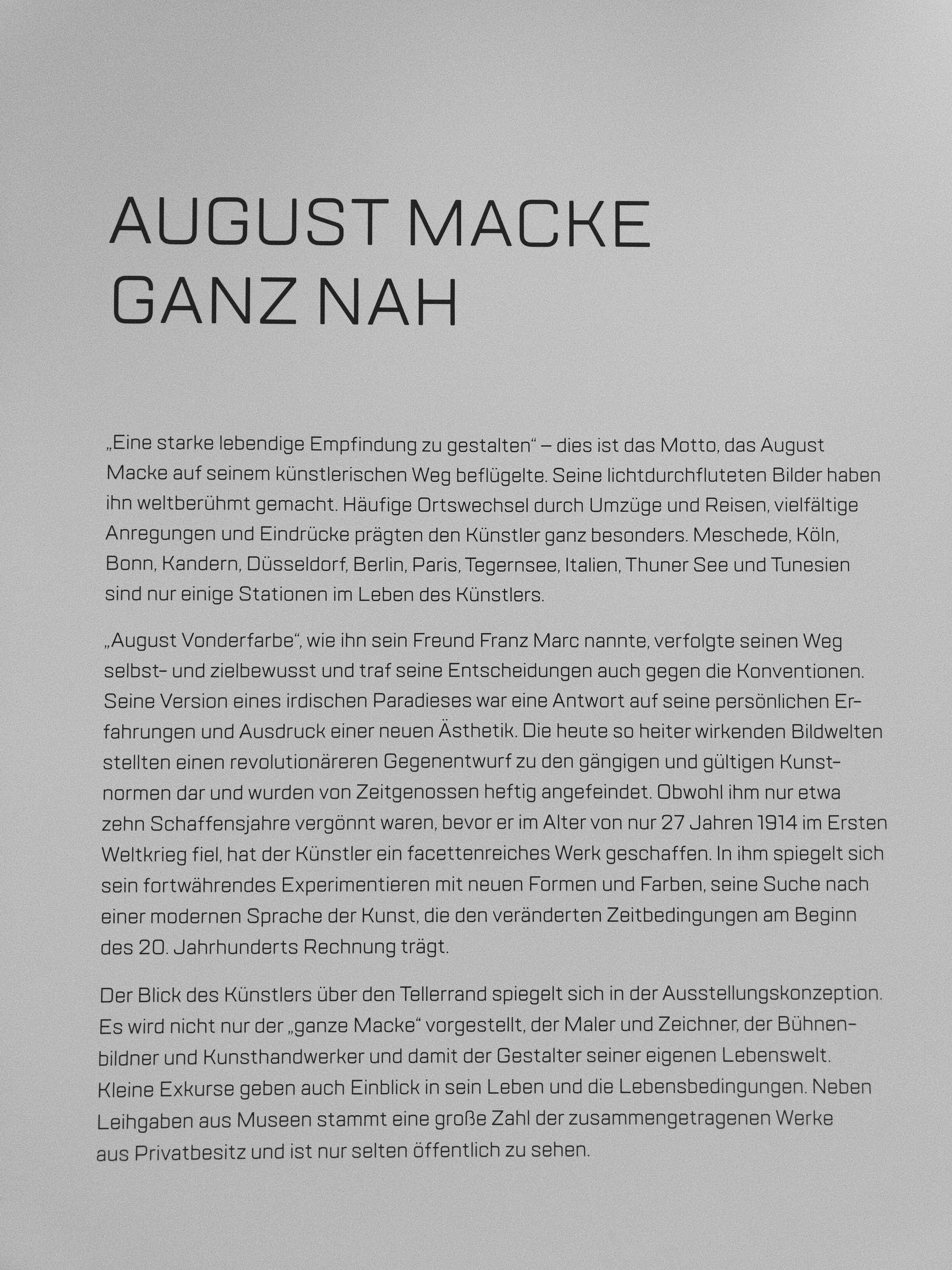

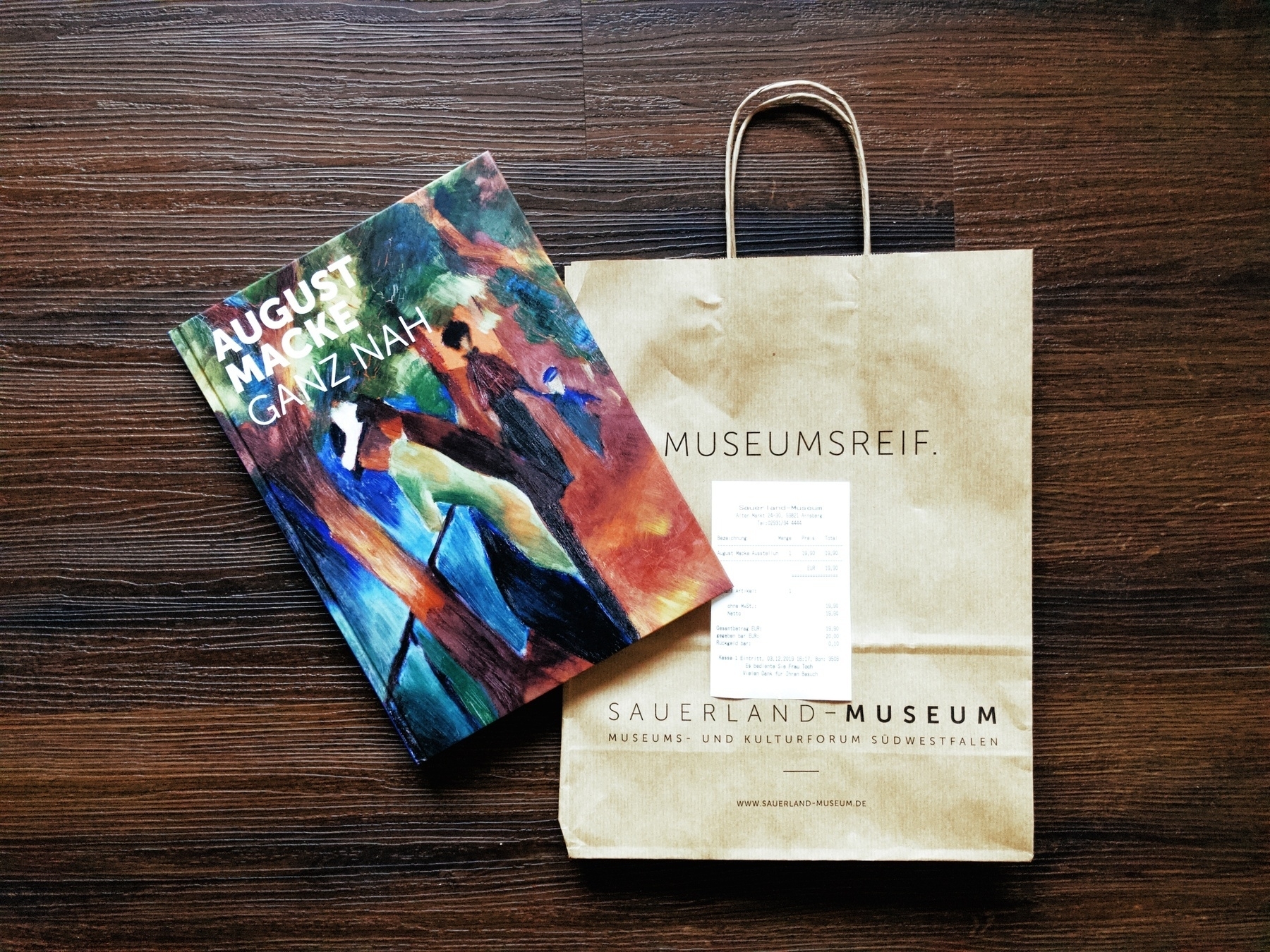

Ganz nah

Ganz nah wollte ich am gestrigen Dienstag nicht nur dem am 3. Januar 1887 im sauerländischen Meschede geborenen Künstler August Macke kommen; auch den vor drei Monaten eröffneten, 13,5 Millionen Euro teuren Neubau des Arnsberger Sauerland-Museums wollte ich inspizieren.

Da das Photographieren in der vorzüglichen und breitgefächerten Sonderausstellung untersagt war – mit Ausnahme eines Raumes, in dem die Biographie Mackes und seiner Familie multimedial präsentiert wurde – folgen Impressionen des Museumsgebäudes.

Das Sauerland-Museum in Arnsberg von der Ruhrstraße aus gesehen

Das Sauerland-Museum in Arnsberg von der Ruhrstraße aus gesehen

Blick vom Alter Markt auf den Haupteingang des Museums

Blick vom Alter Markt auf den Haupteingang des Museums

August Macke: Ganz nah. Der Text, hier von einer Museumswand abphotographiert, stammt von der Kuratorin der Ausstellung, Ina Ewers-Schultz, und findet sich in ähnlicher Form auch im Ausstellungskatalog

August Macke: Ganz nah. Der Text, hier von einer Museumswand abphotographiert, stammt von der Kuratorin der Ausstellung, Ina Ewers-Schultz, und findet sich in ähnlicher Form auch im Ausstellungskatalog

Die Mackes: Einblicke in die Familienbiographie

Die Mackes: Einblicke in die Familienbiographie

Nicht auf der Museumsinsel in Berlin, sondern an der Ruhr in Arnsberg: Das Treppenhaus des Sauerland-Museums

Nicht auf der Museumsinsel in Berlin, sondern an der Ruhr in Arnsberg: Das Treppenhaus des Sauerland-Museums

Souvenirs: Der in zweiter Auflage erschienene, 160 Seiten starke Ausstellungskatalog

Souvenirs: Der in zweiter Auflage erschienene, 160 Seiten starke Ausstellungskatalog

Vorstellungen

Wenn Epiktet im fünften Abschnitt seines ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ zu bedenken gibt:

Nicht die Dinge

[πράγματα]selbst beunruhigen die Menschen, sondern die Vorstellungen[δόγματα]von den Dingen. So ist z. B. der Tod nichts Furchtbares – sonst hätte er auch dem Sokrates furchtbar erscheinen müssen –, sondern die Vorstellung, er sei etwas Furchtbares, das ist das Furchtbare,

darf man nicht vergessen, daß diese Mahnung ebensogut auf die positiven Dinge des Lebens Anwendung finden sollte. Liebe ich beispielsweise einen Menschen, so liebe ich nur die Vorstellung, die ich von diesem Menschen habe. Und indem ich dies tue, betrüge ich nicht nur die vermeintlich Geliebte; ich beraube sie darüber hinaus ihres Menschseins.

Epiktet. Handbüchlein der Moral und Unterredungen. Herausgegeben von Heinrich Schmidt, neubearbeitet von Karin Metzler, 11. Aufl., Kröner, 1984, p. 24[5].

Epictetus. »The Encheiridion, or Manual.« The Discourses as Reported by Arrian, the Manual, and Fragments. With an English Translation by W. A. Oldfather. Vol. II: Discourses, Books III and IV, The Manual, and Fragments, Harvard UP, 1959, pp. 479-537, hier pp. 487-9.

Zettelkasten, Teil 2

Das aktuelle Merkheft von Zweitausendeins zeigt auf seinem Cover eine Photographie Werner Michaels’: Der ins Karteikartenausfüllen versunkene Arno Schmidt sitzt vor einer Batterie Zettelkästen, die an ein hölzern-papiernes Amphitheater en miniature erinnern, in welchem ein riesiger Schriftsteller die Rolle des Schöpfer-Protagonisten einnimmt.

Zweitausendeins. Merkheft 307, Oktober 2016.

Gunzenhausen, Obdachgeberin von Theologen, Dichtern, Blaublütern

Beim Schlendern über die Weißenburger Straße in Gunzenhausen entdeckte ich vor einigen Wochen zufällig eine historische Marke, die selbst gebürtigen Gunzenhausenern (oder Gunzenhäusern?) unbekannt war. An einem unauffälligen Haus stand dort geschrieben:

Luther in Gunzenhausen

Luther in Gunzenhausen

In dem, / an dieser Stelle gestandenen / Hause übernachtete 1518 / Dr. M. Luther.

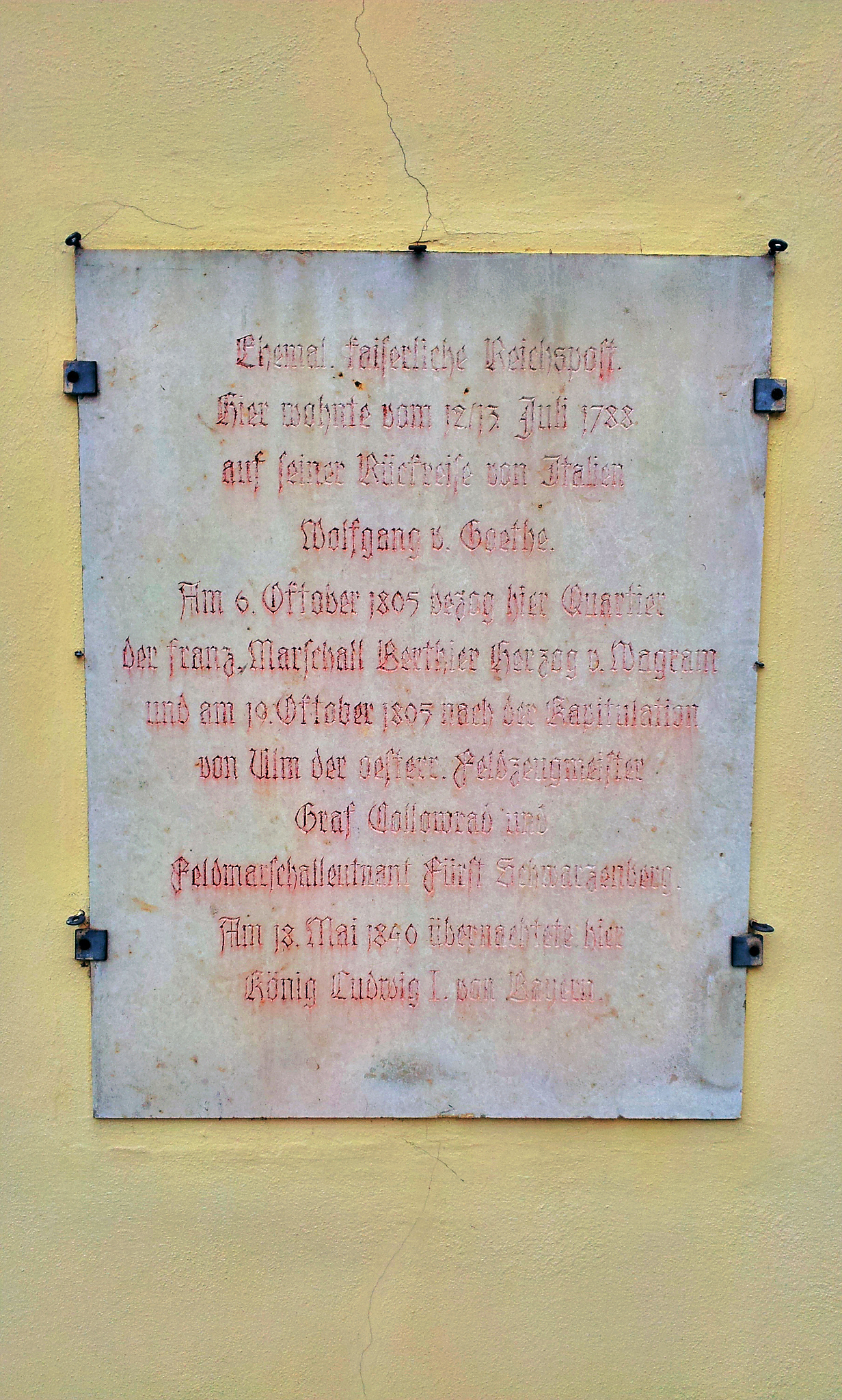

Bekannter als Luthers Übernachtung ist hingegen diejenige, die sich gut 260 Jahre später im heutigen »Gasthof-Hotel zur Post« in der Bahnhofstraße zutrug: Der knapp 39jährige Goethe machte hier Station:

Goethe in Gunzenhausen

Goethe in Gunzenhausen

Ehemal. kaiserliche Reichspost. / Hier wohnte vom 12./13. Juli 1788 / auf seiner Rückreise von Italien / Wolfgang von Goethe. / Am 6. Oktober 1805 bezog hier Quartier / der franz. Marschall Berthier Herzog v. Wagram / und am 19. Oktober 1805 nach der Kapitulation / von Ulm der oesterr. Feldzeugmeister / Graf Collowrad und / Feldmarschalleutnant Fürst Schwarzenberg. / Am 18. Mai 1840 übernachtete hier / König Ludwig I. von Bayern.

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

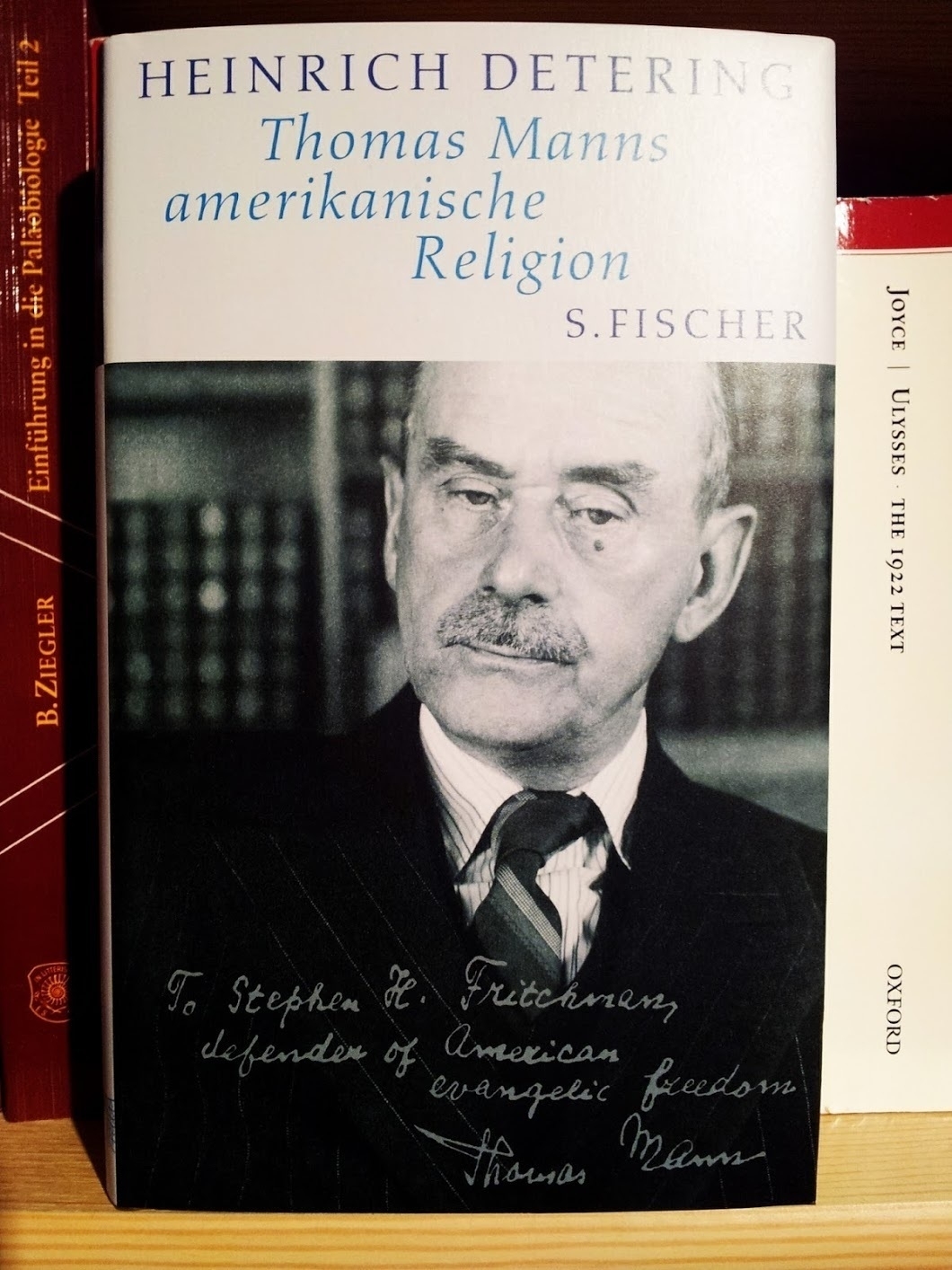

Thomas Mann, nachdenklich

Ein nachdenklicher Thomas Mann ziert Heinrich Deterings im Oktober 2012 erschienene Untersuchung Thomas Manns amerikanische Religion, die die Beziehung des Literaturnobelpreisträgers zur Unitarischen Kirche in Kalifornien zum Thema hat.

Manns Blick scheint ins Leere zu gehen. Einen Penny für seine Gedanken! Über die im unteren Teil des Umschlags abgedruckte, handschriftliche Autogrammkarte Thomas Manns erfährt man, daß sie sich im Privatbesitz Wolfgang Dreiacks befinde: »To Stephen H. Fritchman, / defender of American / evangelic freedom / Thomas Mann«. Reverend Stephen Hole Fritchman (1902-81), dessen Name, so Detering, Mann »nach der ersten Begegnung ohne weiteres ›Fritzmann‹« (98) schrieb, war von 1948 bis 1969 Vorsitzender der First Unitarian Church of Los Angeles. Detering hat – wie Frido Mann in seinem die Studie abschließenden Essay anmerkt – »eine ergreifende Trauerrede« entdeckt, die »Fritchman zu Thomas Manns Tod 1955 vor seiner Gemeinde gehalten hatte und in der er Thomas Mann als einen religiösen Mahner mit den alttestamentarischen Propheten Hesekiel und Jeremias verglich.« (323)

Nun, vielleicht denkt Mann auf der verwendeten Photographie über die Religion nach. Man meint, Skepsis in seinen Augen zu erkennen.

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

Heinrich Detering, Thomas Mann und »Fritzmann«

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]

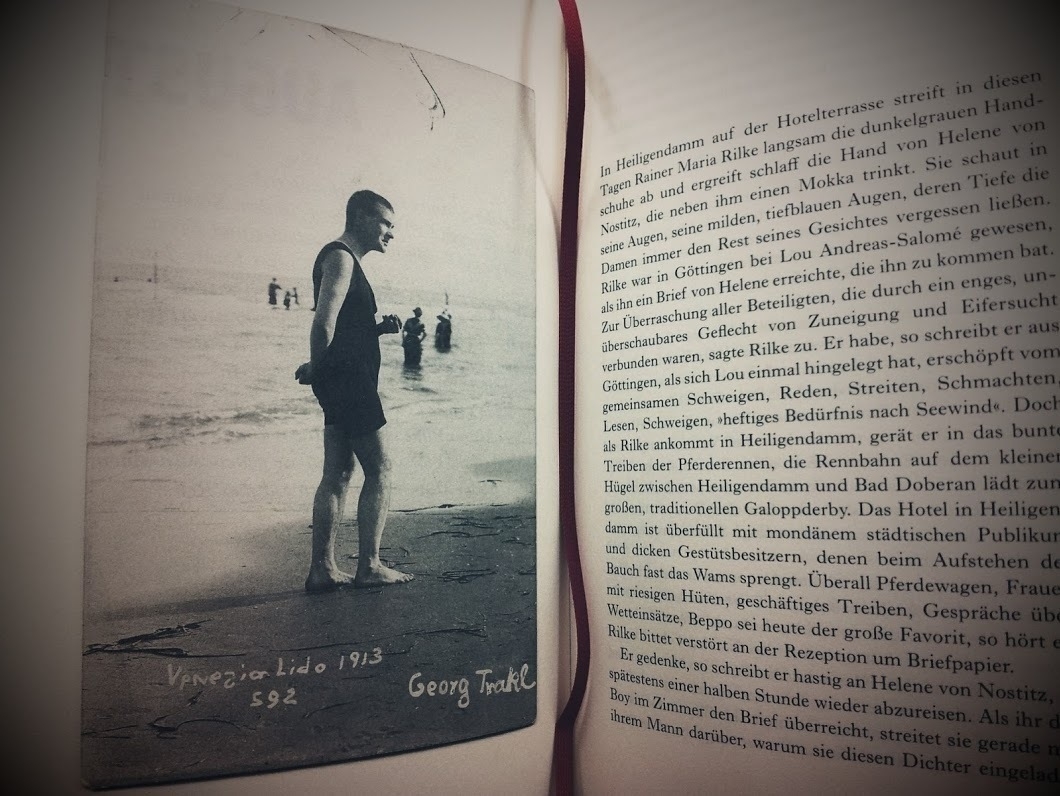

Trakl

Florian Illies zeigt auf Seite 192 seiner Chronologie 1913. Der Sommer des Jahrhunderts ein Photo Georg Trakls, aufgenommen am Lido in Venedig. Sein schwermütig-geblendeter Blick zur Sonne gerichtet, der rechte Arm auf dem Rücken ruhend. Was hält Trakl in der linken Hand? Eine Muschel? Einen Stein? Affektierte Gestik? Illies schreibt: »Die linke Hand geformt zur Knospe, […].« (206) Stämmige Beine. Plattfüße? Noch blieb dem Dichter etwas mehr als ein Jahr bis zu seinem Tod im kalten Galizien.

Georg Trakl, Lido, 1913

Georg Trakl, Lido, 1913

[Ursprünglich gepostet auf _Google+_]